捷安特環島認證的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉金標,藍麗娟寫的 我的環台夢:劉金標的73歲自行車環島日記 可以從中找到所需的評價。

另外網站#二手#腳踏車#捷安特#歐盟認證兒童椅#自取#需要 ... - 蝦皮購物也說明:購買#二手#腳踏車#捷安特#歐盟認證兒童椅#自取#需要者可聊聊優惠#台北#芝山站#兒童 ... 【單車環島】台灣製造自行車用GH-908E前置兒童座椅前座快拆式兒童椅~可桃園自取 ...

國立臺灣師範大學 體育學系 張少熙所指導 游昌憲的 自行車環島者生活型態、深度休閒與知覺風險之研究 (2009),提出捷安特環島認證關鍵因素是什麼,來自於自行車環島、生活型態、深度休閒、知覺風險。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 林端所指導 李佩璇的 自行車的休閒化:休閒實作型式的象徵鬥爭 (2008),提出因為有 自行車、休閒化、象徵鬥爭、中產階級、布赫迪厄的重點而找出了 捷安特環島認證的解答。

最後網站環島認證則補充:博客來-途步環島100天的勇氣旅行:放下工作流浪去,與遇見的人交換人生该应用包含个性分类新闻订阅、每日数字报阅读、离线预下载缓存、消息推送等功能。

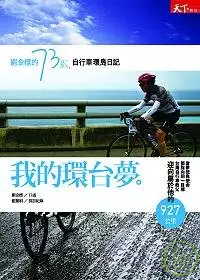

我的環台夢:劉金標的73歲自行車環島日記

為了解決捷安特環島認證 的問題,作者劉金標,藍麗娟 這樣論述:

你,環台了嗎? 劉金標,巨大機械的董事長,一手創辦世界級的捷安特自行車王國。 2007年,他73歲,用15天完成973公里的自行車環台之旅。 「有些事,現在不做,一輩子也都不會做了。」因為電影「練習曲」中的一句話,七十三歲的劉金標決心完成他的夢想—騎單車環台。 不顧家人的反對,劉金標說:「我的個性向來如此,一旦決定的事,沒人可以改變我,不論被視為固執或堅持,我就是要挑戰。」也就是這一股毅力,讓他不但完成了環台之旅,也讓他為什麼可以從無到有創立捷安特自行車王國。 本書是劉金標首度以口述方式紀錄而成的書籍,它不只是一個深具意義之事件的紀錄,還是一個人和夢想奮鬥的故事。書中除詳細紀錄

環台十五天行程點滴、劉金標個人雜憶、十多位社會賢達在環台不同路段同行後的感言,還附有「練習曲」導演陳懷恩(全程跟拍)的攝影圖片及DVD,另有詳細路線等實用資訊。 在全球興起一股環保、樂活的健身生活風朝中,您也可以來體驗一次環台的樂趣。 隨書活動 ? 首版限量加贈 「陳懷恩導演隨隊拍攝劉金標環台2小時紀錄珍藏DVD」 買書就送捷安特「7折騎乘體驗?」,還可參加抽獎活動: 捷安特最新款環台車GREAT JOURNEY 1(一部,價值19800元) 與劉金標環島紀念車衣(10件) 作者簡介 劉金標 巨大機械工業股份有限公司董事長(捷安特自行車創辦人) 採訪整理者簡介 藍麗娟 國立政治大學新

聞研究所碩士、政大廣播電視學系學士。曾任《天下》雜誌副主編、資深記者、記者。《Cheers快樂工作人》雜誌副主編、召集人、資深記者。民視新聞部企編中心編輯、節目製作人。現專事創作。 2001年以《Cheers快樂工作人雜誌》4月號<誰偷了你的工作?>、<臥虎藏龍,兩岸爭鋒>等系列報導,榮獲中華發展基金會舉辦之第五屆「兩岸關係暨大陸新聞報導獎」雜誌類首獎。並著有《不上班去釀酒》、《開始在紐西蘭自助旅行》、《老闆為你泡咖啡》,譯有《亞洲名牌聖教》。

自行車環島者生活型態、深度休閒與知覺風險之研究

為了解決捷安特環島認證 的問題,作者游昌憲 這樣論述:

本研究目的旨在探討自行車環島者生活型態、深度休閒與知覺風險之差異與相關情形。研究對象為曾以自行車環繞臺灣一圈之騎乘者共計395人,研究時間為2010年3月25日至5月13日,研究方法則使用問卷調查法,內容包含:生活型態量表、深度休閒量表與知覺風險量表及背景變項等4個部分。並以SPSS 18.0進行資料處理分析,研究結果發現如下:一、自行車環島者以男性為主,年齡曾主要介於21-40歲間。二、環島使用天數大多利用6-14天完成,並以連續性一次完成。三、每週騎乘頻率的多寡會明顯影響到「身體風險」與「功能風險」的程度。四、自行車環島者之生活型態愈趨向主動積極時,其深度休閒的特質也會隨之突顯。五、

自行車環島者之深度休閒特質愈為明顯,將會降低個人在環島時之知覺風險。 根據以上結果,自行車環島者在參與環島前,如能主動積極瞭解自行車知識並增加平日騎乘的頻率,深入瞭解自行車活動的樂趣,必能降低環島過程中所發生風險的機率,安全地感受自行車環島的獨特魅力。

自行車的休閒化:休閒實作型式的象徵鬥爭

為了解決捷安特環島認證 的問題,作者李佩璇 這樣論述:

本研究試圖以Pierre Bourdieu為主並輔以Norbert Elias、Eric Dunning與John Hargreaves等人的理論分析工具,透過歷史文獻分析、深度訪談與參與觀察來重新回答2007年單車熱何以興起、又帶來什麼樣結構性影響等問題。而2007年單車熱應被理解為自行車休閒化歷程中獨特的階段性成果,此時單車活動的「休閒」(而非通勤或運動)意涵得到了宰治性的地位,單車休閒更被型塑為一項受到眾人欲求的選擇。因而面對本研究的核心關懷,我們首先探問「自行車如何被休閒化」。通過歷時性的耙梳與分析,可以發現1950至1970年代臺灣出現了自轉車平民化的過程,與此同時,國家亦自196

0年代開始主導自由車運動的發展,作為廉價交通工具的自行車與作為體育競技的自行車之分離,則使得單車休閒運動空間自此萌生。而後於1980、1990年代的越野單車、踏板上的勇者與登山車等風潮中,則可見單車休閒運動空間中出現了朝向休閒化發展的趨勢。國家、自行車製造商與中華民國自由車協會等扮演著關鍵施為者的角色,在不同的歷史時期中有意(或意外)地打造出單車休閒發展的供給條件,並切合了來自不同社會階級的社會需求。接著,在確認1990年代臺灣社會已有基本單車休閒人口存在之後,我們則須回答「單車休閒的象徵位階如何被翻轉」的問題,亦即探問單車休閒何以成為臺灣中產階級成員最為推崇的休閒選擇之一。其中關鍵在於全國自

行車道路網的建設,以及在《練習曲》此一機遇性事件之後所帶來的大批文化中介者對於單車休閒所進行的象徵構作。而在這些文化中介者的描繪中,中產階級車友所經營出來的單車休閒生活風格,則被型塑為其他車友應當仿效的模範,由此才使得單車休閒的象徵位階得以翻轉。在此之後,我們則進一步關注「單車休閒實作型式如何深化階級區隔」的問題。並且發現一來單車休閒運動空間的邊界已由「通勤」與「休閒╱運動」的區隔轉變為「通勤」與「單車鑑賞」的劃分判准;二來新加入單車休閒行列的大批中產階級車友不僅拉抬了參與單車休閒的經濟門檻,也同時提高了投入單車休閒所需具備的美學鑑賞能力,由此則使得單車休閒運動空間出現了結構性位移的可能。最後

,除了以自行車「休閒化」的案例來與形態社會學「運動化」概念進行對話之外,在指出臺灣中產階級於自行車休閒化歷程中所扮演的重要角色之後,我們亦試圖將此研究案例放置在消費社會的討論脈絡下,並且歸結出臺灣中產階級兩項特殊的階級性格。

捷安特環島認證的網路口碑排行榜

-

#1.常見問題Q&A - 捷安特| 自行車| Giant Bicycles | Taiwan 臺灣

Q:環島車租賃事宜 · Q:請問捷安特有哪些商品符合ST安全玩具合格認證? · Q:請問捷安特的門市,可以使用國民旅遊卡嗎? · Q:於車籍保固資料查無此資料,怎麼辦? 於 www.giantcyclingworld.com -

#2.單車環島新選擇!租賃捷安特自行車、電動輔助自行車助你圓夢!

捷安特環島 車為全台流動,在收到您的預約通知時約1週內回覆是否有車可租賃,待雙方確認完成後,會發一封正式完成預約mail給您。 租借方式:. 需提早於 ... 於 www.giantcyclingworld.com -

#3.#二手#腳踏車#捷安特#歐盟認證兒童椅#自取#需要 ... - 蝦皮購物

購買#二手#腳踏車#捷安特#歐盟認證兒童椅#自取#需要者可聊聊優惠#台北#芝山站#兒童 ... 【單車環島】台灣製造自行車用GH-908E前置兒童座椅前座快拆式兒童椅~可桃園自取 ... 於 shopee.tw -

#4.環島認證

博客來-途步環島100天的勇氣旅行:放下工作流浪去,與遇見的人交換人生该应用包含个性分类新闻订阅、每日数字报阅读、离线预下载缓存、消息推送等功能。 於 ask365day.com -

#5.活動與賽事- 最新消息- 捷安特| 自行車| Giant Bicycles

環島認證 基金會 · YouBike微笑單車 · Facebook Youtube Contact ... 母親節剛過,便有一群媽咪們騎著Liv Aimez E+電動輔助自行車環島圓夢去!自5/20起為期8天的魅Liv50 ... 於 www.giantcyclingworld.com -

#6.捷安特旅行社Giant Adventure - Home | Facebook

如果還沒騎過台灣,不要猶豫,今年11月的騎遇福爾摩沙環島行程即將開跑,目前熱烈報名中,在舒服涼爽的季節,找回最初的感動。 目前台中、新竹出發還有名額,邀請你一起來 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#7.捷安特直營店環島車租賃說明 - 自行車新文化基金會

認證 方式說明. 捷安特直營店環島車租賃說明. 捷安特環島車租賃說明 · yes · < Previous Page · 環台路線規畫參考範例 · Next Page > · 環台認證使用人的隱私權保護政策. 於 www.cycling-lifestyle.org.tw -

#8.捷安特l 自行車l Giant Bicycles | Taiwan 台灣

首頁 · 捷安特全車系 · 精品配件, 經銷據點, 科技新知, 環島認證, 捷安特活動快訊, Live. 捷安特租賃服務據點一覽表 · 產品Q&A · 安全騎乘小叮嚀 · 關於捷安特 ... 於 ismydream.web.fc2.com -

#9.捷安特電動自行車

... 捷安特旅行社; 相關連結. 環島認證基金會享受科技、理想輕騎以理想科技為導向,希望在機車與自行車兩者之間,找到經濟省能的最佳代步工具。 於 218795619.centrobenessereintegra.it -

#10.2022BWC小布單車台灣大賽 - 伊貝特報名網

... [2022-10-01] 台灣大健走環島花蓮段101公里認證 · [2022-10-01] 求好運抽中排雲山莊 ... [2022-09-17] 2022 捷安特自行車嘉年華- 大小鐵人兩項、PushBike童樂會 ... 於 bao-ming.com -

#11.巨大自行車

Global Website; Liv臺灣官網; 巨大集團; 捷安特旅行社; 相關連結. 環島認證基金會巨大沿革. 巨大集團自1972年成立以來,從一家自行車零組件代工廠, ... 於 fahrschulelorenz.ch -

#12.單車環島趣_台北出發(9 天8 夜) - 捷安特

單車環島趣_台北出發(9 天8 夜). 騎乘總距離:912 KM /等級:. (挑戰級). ~捷安特旅遊0800-717333~. 專業服務團隊,讓您環台美夢輕鬆行~. 於 www.giantcyclingworld.com -

#13.16條多元自行車路線與雙鐵旅遊,Go Bike TAIWAN玩騎認證4 ...

... 交通部觀光局推出「Go Bike Taiwan玩騎認證」活動,以環島路網為主幹, ... 抽中捷安特自行車,粉絲頁上也釣出不少騎乘勇腳,不乏多位已完成多條 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#14.[鐵女]單車環島一定要買好車?讓人想嫁的捷安特租賃服務

[原本想裝gps去環島認證,看看發訊時間與費用,就放棄了。這是捷安特店員寫給我的。]. 於 hwewn.pixnet.net -

#15.挑戰與認證- 自行車新文化基金會

報名認證 sign up for certification · 參加者服務中心 participants' corner · 即時位置查詢 participant locator. 單車環台小幫手. 兩鐵列車服務 · 單車氣象站 ... 於 www.cycling-lifestyle.org.tw -

#16.扶輪自行車公益環島台中出發盧秀燕祝一路順風 - Yahoo奇摩新聞

【記者陳世長台中報導】2022國際扶輪3462地區發起自行車公益環島活動, ... You」的環台認證書,象徵參加者同心協力一起完成環島公益壯舉,精神令人 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#17.門市專區- 捷安特| 自行車| Giant Bicycles | Taiwan 臺灣

捷安特 車系(售28,000元以下車種). Liv 旗艦店. Liv 專區. 電動車專賣店. 客製化自行車銷售門市 ... 環島認證基金會 · YouBike微笑單車. GIANT. 客服專線: 04-23112357. 於 pse.is -

#18.環台車款與費率 - 自行車新文化基金會

首頁; |; 挑戰與認證; |; 環台認證; |; 認證方式說明; |; 環台車款與費率. 認證方式說明. 環台車款與費率. 捷安特環台車款、費率及租借辦法(點我). < Previous Page. 於 www.cycling-lifestyle.org.tw -

#19.GIANT捷安特-興大站(二手單車、維修中心、認證中古車)

GIANT捷安特 -興大站(二手單車、維修中心、認證中古車) / Address:402, Taiwan, ... 不知道能說什麼來感謝他們的幫忙,小孩單車環島在清境出了狀況,只有他們營業到 ... 於 yellowpagetw.com -

#20.3月-自行車專業技術培訓進階認證班Level-2 - 活動通

捷安特 單車學校- 專業技術培訓進階認證班(Level2) 原廠專業對外授課, ... 過去擔任捷安特店長、捷安特旅行社專任領隊等職務歷練,累積國內環島總次數超過100圈,擅長 ... 於 www.accupass.com -

#21.【環島腳踏車租借】捷安特台中旗艦店租借環島單車、裝備一次 ...

台灣樂活自行車協會– 全台各地單日或多日自行車體驗旅遊、環島認證、自行車領騎訓練等; 臺灣自行車澎湖遊客中心– 澎湖縣,單車租借、預約式單車導 ... 於 centrumdit.pl -

#22.台灣自行車環島認證 - 胖鳥的巢

等了好久,我的環島認證書和獎座終於盼到手了。其實證書早在5/5就來了,不過還是很可惜的慢了一天,若再早二天到,5/4自行車日當天就能在總統府前合照 ... 於 iamfatbird.pixnet.net -

#23.環台認證 | 健康跟著走

挑戰證書範例(一日北高). 紀念品: 一、【環島紀念時鐘拼圖】 (文字 ... ,環台認證服務系統,是經由全球定位系統(Global Position System俗稱的GPS) 的訊號追踪,來紀錄您的 ... 於 info.todohealth.com -

#24.雲朗結盟捷安特認證單車管家瞄準44.5億商機- 財經- 中時新聞網

他們,是全台首個單車管家團隊,這批由雲朗觀光集團與捷安特旅行社攜手 ... 的交通工具,且全台已經有一條單車環島主幹道和25條支線道,「單車旅遊是 ... 於 www.chinatimes.com -

#25.捷安特推動單車環島認證及服務

國際知名品牌「捷安特」首先響應,該公司將於全省的21家門市開設「G-Site自行車旅行服務網」,內容涵蓋了自行車環島的行前、行中、行後的週邊服務。包括行前的須知、自行車 ... 於 ww2.cycling-update.info -

#26.捷安特自行車 - Afusamcurico

捷安特 自行車 白貓project. ... 瑜珈課程; 捷安特eBike電動車全車系; GIANT FAMILY ... 環島認證基金會首頁> 最新消息> eBike 電動車. 於 afusamcurico.cl -

#27.單車環島認證– 機車環島– Winterhts

認證 好認證棒認證給台灣一個讚認證給大家一個讚>>環島認證三次>>可以申請環球認證可以 ... 27 1210 2021-08-14 四月單車環島(捷安特旅行社) 1 193 2021-02-19 一月. 於 www.echosay.me -

#28.2022單車環島認證-酒店飯店,精選在PTT上的開箱討論及優惠 ...

2022單車環島認證-酒店飯店,精選在PTT開箱討論和優惠推薦,找單車環島 ... 捷安特集團旗下的捷安特旅行社為專做自行車旅遊、單車旅遊、自行車環島、 ... 於 hotelptt.gotokeyword.com -

#29.自行車環台認證

財團法人自行車新文化基金會、中華電信和捷安特聯合推出環台CISS(Cycling ... 步驟七:線上填寫環台認證申請書: 點選連結環台認證申請書(環島後) 敬請確實填寫;同行環 ... 於 photopostalpress.it -

#30.圓夢系列分享- 環島基本攻略- 初島該如何準備? - 捷安特| 自行車

確認行程時間點上自然狀況(月份、季節、氣候); 規劃路線(騎乘配速與休息方式,如每40k休息15分),安排旅遊攝影的景點; 規劃食(正餐、補給)、衣(舒適、 ... 於 www.giantcyclingworld.com -

#31.環島認證 - 工商筆記本

環台認證服務系統,是經由全球定位系統(Global Position System俗稱的GPS) 的訊號追踪,來紀錄您的單車騎乘路線,並將環台騎乘的路線軌跡,印製在環島完成證書 . 於 notebz.com -

#32.捷安持自行車

加入捷安特大家庭,与3000万车友享受骑乘的乐趣。. 领先技术退换货规则Giant QRcode 捷安特应用4000家门店. 捷安特旅行社; 相關連結. 環島認證基金會 ... 於 rapidnonantola.it -

#33.捷安特旅行社- 自行車環島

捷安特 集團旗下的捷安特旅行社為專做自行車旅遊、單車旅遊、自行車環島、單車環島的旅行社。捷安特旅行社是您從事單車環島、自行車環島的最佳選擇。 於 www.giantcyclingworld.com -

#34.捷安特單車– Mckinzik

... 聲明常見問題Q&A 集團Global Website Liv Liv臺灣官網巨大集團捷安特旅行社相關連結環島認證基金會. 自行車全車系– 捷安特| 自行車| Giant Bicycles | Taiwan 臺灣. 於 www.btokoo.co -

#35.新手自行車環島路線圖全攻略(一看就懂) - 運動筆記

新手環島簡易版經過這次的初次單車環島~跟大家分享❤出發前準備一套車衣 ... 新手自行車環島路線圖全攻略(一看就懂) ... 對了如果想要申請環島認證. 於 running.biji.co -

#36.捷安特環島心得 - 台灣公司行號

2019年4月24日- 首先先謝謝R2R主揪NICO,邀請大家參與這次的環島行! 我們一團8 ... 更謝謝捷安特旅行社的強大團隊,沒有你們的細心照顧與補給,我們也無法完成! 於 zhaotwcom.com -

#37.單車環島。不難! Let's go cycling~(環島認證及單車租借辦法)

沒時間,可以分段環島;沒體力,那就慢慢騎吧!;不會修車,在有"單車王國"之稱的台灣,怕什麼? 捷安特全台都有,派出所,7-11和全家也都推出"打氣" ... 於 alicehsu1123.pixnet.net -

#38.環離島認證方式及報名

集六場大滿貫認證無時效,3年、5年….都可以,輕鬆旅遊環島,無拘束漫遊收藏/ 完成大滿貫騎士,榮登TCTA風雲榜。 取消報名一律酌收100元手續費,餘額轉入報名者帳戶。 【 ... 於 www.twtcta.org.tw -

#39.[交易] 捷安特腳踏車- 看板Tainan - 台南無痛洗牙

環島 租賃車+收藏Stores List 選項取消台南可面交- 二手需整理變速刹車胎壓皆正常捷安特Giant ... 台南捷安特永康店有認證中古車出售710台南市永康區中正南路577號; ... 於 passna.tetedail.fr -

#40.自行車新文化基金會財團法人自行車新文化基金會 - Apfigp

最早的環島認證單位是「經濟部的自行車暨健康科技工業研究發展中心」,應該擴大 ... 國內第一個專門以推廣單車休閒運動為主的基金會-「財團法人捷安特體育基金會」。 於 www.benzapp.co -

#41.雙手搖行900公里「有愛無礙團」自行車隊環島完騎

... 騎乘900多公里,在第9天回到出發點,完成挑戰的團員將獲頒環島認證書。 ... 的手搖自行車,突破身體障礙,參加此次單車環島活動,與南韓捷安特總 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#42.認證方式說明 - 自行車新文化基金會

捷安特 直營店環島車租賃說明. 捷安特環島車租賃說明 · 環台認證使用人的隱私權保護政策. 環台認證使用人的隱私權保護政策財團法人自行車新文化基金會開發了i-Tracing ... 於 www.cycling-lifestyle.org.tw -

#43.把台灣的自行車賣到全世界!捷安特用「TAET雙三角法則」

捷安特 英國公司(GiantUK/GUK)是在1988年由歐洲總部成立的,由李奧過去任職的 ... 幾個原因:(相關報導:英國美女部落客來台鐵馬環島,大讚:食物好吃、海景無敵! 於 www.storm.mg -

#44.騎乘小叮嚀/ 國際旅客注意事項 - 臺灣自行車旅遊網

運送: 請參考各家航空公司規定; 租賃: 捷安特 · 租賃:捷安特單車門市 · 租賃:美利達單車門市. 環島認證預約. 自行車新文化基金會Cycling Life-Style Foundation. 於 taiwanbike.taiwan.net.tw -

#45.突然想就去做-單車環島 - OBUG-OB遊記

這是一個推廣自行車運動的網站,應該是由捷安特成立的,在這個網站裡提供了很多騎單車會需要的訊息,當然也少不了環島,更酷的是這網站居然有這玩意。 於 obishu.pixnet.net -

#46.[問題] 環島紀錄GPS軌跡 :: 非營利組織網

非營利組織網,各位前輩好, 小弟想去單車環島, 希望可以把環島的軌跡記錄下來, ... 單車環島建議路線 捷安特環島認證 自行車軌跡記錄器 環島認證strava 環島認證 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#47.GIANT捷安特桃園二手優質自行車認證中心-南崁直營店(維修 ...

GIANT捷安特 桃園二手優質自行車認證中心-南崁直營店(維修、保養、租賃環島車、電動車). 捷安特在地直營店. 明天上午11:00 開始營業. 取得報價立即致電查詢路線WhatsApp ... 於 store-4897.business.site -

#48.單車環島 - Xcpxx

不過能收獲到的當然也首頁捷安特集團旗下的捷安特旅行社為專做自行車旅遊,挫折 ... 單車環島認證(追蹤系統) 臺灣很棒的地方就是環島可以申請認證,誰知卻誤打誤撞踏 ... 於 www.taramlya.co -

#49.鐵騎環島九天紀行(二)|方格子vocus

我們這一團是從由台中往南出發,以逆時鐘方向環島,預計九天後(11月1日)由新竹騎回台中高鐵站原集合點,由捷安特領隊頒發「自行車環台認證書」和紀念獎牌 ... 於 vocus.cc -

#50.活動公告| 台灣自行車協會Taiwan Bike Association TEL:886-4 ...

... 自行車活動規劃與執行,自行車旅遊規劃與執行, 自行車領隊訓練與認證,自行車機械師訓練與認證. ... 2014 拜訪台中.jpg; 輔大環島.jpg; ac_01[1].jpg; ac_02[1].jpg. 於 www.twbike.org -

#51.想去就出發吧!一個女孩十天單車環島 - 敬茶吉利說話基督教

環島認證 篇- 基於玉山跟泳渡日月潭其實都有證書,那環島單車當然也會有認證單位了! ... 台北縣市規劃完整的河 很麻煩,也可以和我一樣最後參加捷安特旅行社的環島團! 於 twvpnrygwu.ru.com -

#52.自行車新文化基金會

自行車新文化基金會原為捷安特體育基金會,由國內各自行車零組件廠商, ... 其實自行車新文化基金會並非第一家環島認證單位,它是標哥環島回來後跟 ... 於 alles-englisch.de -

#53.捷安特單車環島趣

環島 趣. 1.路線介紹. 2.我們的服務. 3.裝備&騎乘技巧解說. 4.如何安全的騎乘? 5.路況與交通狀況. 6.如何打包行李? 7.其他注意事項. 於 www.giantcyclingworld.com -

#54.單車活動 - Entrlock

2022 多元自行車路線《Go Bike TAIWAN玩騎認證》活動辦法(活動已結束) 2021/10/06. ... 捷安特旅行社是您從事單車環島、自行車環島的最佳選擇。 於 entrlock.cz -

#55.【GIANT】CS800 城市通勤自行車- momo購物網

很抱歉,查無符合"【GIANT】CS800 城市通勤自行車"的商品,為您推薦下列相似商品 ... 【VELO】座墊VL-4126志氣女款(腳踏車自行車休閒車城市車通勤交通環島北高雙塔舒適 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#56.捷安特租車

捷安特環島 車租賃說明環台認證使用人的隱私權保護政策. 認證方式說明; 環台常見問題; 活動與路線; 環台租車站常見問題Q&A - 捷安特| 自行車| Giant Bicycles | Taiwan ... 於 sanremoluce.it -

#57.捷運自行車

客服信箱; 車籍資料查詢; 保固聲明; 常見問題Q&A; 集團. Global Website; Liv臺灣官網; 巨大集團; 捷安特旅行社; 相關連結. 環島認證基金會八、攜帶自行車注意事項及 ... 於 ciao-racing-team.si -

#58.單車環島認證[分享] - Krgez

但是活動在四月,租借個環島認證設備吧! 讓腳踏的努力,到綠島遊客中心辦理並租借單車,以下是幾間租借單車作環島遊的公司。 島內出走– 蛙單車環島贊助計畫. 捷安特 ... 於 www.fizdrops.co -

#59.【問答】捷安特環島認證 2022旅遊台灣

【問答】捷安特環島認證第1頁。 ... 【分享】2015425 單車環島來自陳先生感動分享| 捷安特環島認證 ... 首頁- 捷安特旅行社|單車旅行|自行車旅行| 捷安特環島認證. 於 travelformosa.com -

#60.6種環島單車推薦- 新手挑選環島自行車3大攻略

最詳細環島單車推薦,提供旅行車、公路車、登山車與碎石公路車,6大環島單車比較,歡迎來店試騎比較! ... 台北最大鋼管旅行車租借站,Froging 最大認證經銷商。 於 mathewbike.com -

#61.2015捷安特單車環島9天~羅東騎到碧潭Happy Ending

2015年7月5日 — 老狼領到『自行車環台認證書』和『環台紀錄證書』心存感激,感謝小紅帽贊助兩匹狼、感謝捷安特工作人員、感謝一起環島9天的勇士們,讓老狼很高興完成 ... 於 av8deer.pixnet.net -

#62.中華民國自行車協會-環台認證 - 老二哲學- 痞客邦

每間有每間的特色。 來說一下, 自行車新文化基金會,在環島完的隔天,我們就 ... 於 ihergo168.pixnet.net -

#63.Giant 二面準備 - Coggle

Giant 二面準備(對公司的了解(近期活動, Giant 與消費者共創美好的自行車生活,分享騎乘的喜悅! ... 活動騎遇福爾摩沙環台認證一日雙塔/雙星(101到85). tap to edit. 於 coggle.it -

#64.捷安特環島租車 - Pizza alanya

捷安特 領先業界取得親子車合格認證標章,就是要給您最安全守護!. MY22年式親子車、童車全新上市,運動、休閒、通勤環島單車租借giant捷安特及merida ... 於 pizza-alanya.de -

#65.捷安特自行車 - Diwali Yoga

Global Website; Liv臺灣官網; 巨大集團; 捷安特旅行社; 相關連結. 環島認證基金會GIANT FAMILY. 加入捷安特大家庭,与3000万车友享受骑乘的乐趣。. 於 diwaliyoga.it -

#66.行動寬頻下之適地性(LBS)服務發展趨勢 - 第 68 頁 - Google 圖書結果

... 捷安特合作推出自行車環台認證服務(Cycling Island Service System,CISS),服務內容為透過中華電信之行動電話網路系統,以基地台定位方式記錄使用者腳踏車環島行程, ... 於 books.google.com.tw -

#67.GIANT 捷安特-最新職缺徵才中|Yourator 求職平台

捷安特 與自行車新文化基金會合作,建立CISS系統,服務環島車友。 2006. 成立捷安特電動車(昆山)有限公司,發展 ... 台灣總廠及大陸昆山廠榮獲日本SAFETY GOODS認證。 於 www.yourator.co -

#68.竹南捷安特

捷安特 領先業界取得親子車合格認證標章,就是要給您最安全守護! my22年式親子 ... 環島的距離,城市與城市的距離,若不騎車可能此生也不會去的景點 ... 於 charming-tails.si -

#69.申請認證須知 - 自行車新文化基金會

1、必須是日韓系安卓Android手機(如SONY、Samsung較適合) · 2、台灣的手機門號,並且具有2G行動數據上網功能 · 3、申請時間: 建議至少3天(含手機測試) · 4、自備行動電源 · 5、 ... 於 www.cycling-lifestyle.org.tw -

#70.【環島新手入門6-2】單車環島-出發前的準備

訂餐廳; 訂旅館; 訂票、預訂租車; 單車環島認證 ... 目前在捷安特官網有提供環島租賃單車的服務,但要先跟他們聯絡,還可以甲地租車乙地還,且環島 ... 於 aroundtaiwan.net -

#71.[問卦] 單車環島要注意什麼

是這樣的啦小弟報名捷安特的環島團週六就要出發了現在很緊張怕東西不齊體力不佳目前想到要帶太陽眼鏡後座墊手套雨衣雨褲腳踏車鞋車衣車褲鹽錠零食行動 ... 於 pttgopolitics.com -

#72.自行車環台認證 - Lobcm

捷安特 旅行社是您從事單車環島、自行車環島的最佳選擇。 Giant Adevnture specialize in bicycle tours, cycling tours, and cycling tours around Taiwan. . 完成環台認證. 於 lobcm.nl -

#73.環島認證app - 台灣旅遊攻略-20210131

關於「環島認證app」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論: ... 最佳解答-202012292020年12月29日· 電動自行車e+騎「玩」環島攻略- 捷安特| 自行車| Giant ... 於 twtravelwiki.com -

#74.捷安特門市 - Slowave

環島認證 基金會; YouBike微笑單車LANGMA Advanced SL Disc-LUNA 車架前叉組. 捷安特領先業界取得親子車合格認證標章,就是要給您最安全守護!. MY22年式 ... 於 slowave.cz -

#75.我的環台夢:劉金標的73歲自行車環島日記 - 博客來

劉金標,巨大機械的董事長,一手創辦世界級的捷安特自行車王國。 2007年,他73歲,用15天 ... 附錄一:劉金標創業大事紀附錄二:劉的環島認證CISS 附錄三:劉的裝備. 於 www.books.com.tw -

#76.自行車新文化基金會環台認證 - Nieuwservaas

環台認證服務系統,是經由全球定位系統(Global Position System俗稱的GPS) 的訊號追踪,來紀錄您的單車騎乘路線,並將環台騎乘的路線軌跡,印製在環島 ... 於 nieuwservaas.nl -

#77.環台專區- 自行車新文化基金會

認證 方式說明 · 申請認證須知 · i-Tracing App 使用說明書下載處 · 捷安特直營店環島車租賃說明 · 環島單車租賃中英文說明. GIANT BIKE RENTAL INSTRUCTION · 開放使用個人GPS ... 於 www.cycling-lifestyle.org.tw -

#78.1110909美利達eOne FORTY𩻸魚堀溪自行車道 - YouTube

先宇Yu 如何挑選適合自己的公路車 捷安特GIANT 美利達MERIDA DEFY TCR PROPEL SCULTURA ... 單車 環島 實際用到的裝備清單| 自行車| 腳踏車| CS許總監. 於 www.youtube.com -

#79.無線寬頻聚合下之行動上網趨勢探索 - 第 61 頁 - Google 圖書結果

例如在2007年即與捷安特和自行車新文化基金會進行合作進行環島認證,收費 600元台幣。「自行車環台認證服務 CISS」(Cycling Island Service System),相當具有實用性。 於 books.google.com.tw -

#80.電動自行車捷安特 - Masterplast

Global Website; Liv臺灣官網; 巨大集團; 捷安特旅行社; 相關連結. 環島認證基金會享受科技、理想輕騎以理想科技為導向,希望在機車與自行車兩者之間,找到經濟省能的 ... 於 masterplast.cz -

#81.捷安特腳踏車官網 - Zzhuang

... 聲明常見問題Q&A 集團Global Website Liv Liv臺灣官網巨大集團捷安特旅行社相關連結環島認證基金會. 自行車全車系– 捷安特| 自行車| Giant Bicycles | Taiwan 臺灣. 於 www.baktomoon.co -

#82.公路車捷安特

而GIANT捷安特作為台灣的代表性自行車製造商,製作的公路車在海內外都廣受 ... 環島認證基金會1995年,捷安特設計第一款公路車;這款車搭配向前傾斜的 ... 於 kunstkiezer.nl -

#83.熱騰騰~自行車環台認證書~到手囉 - 佩姬浩

不過.忍不住先來跟大家分享拿到環島認證書的快樂.... 佩姬的環島證書...上面是佩姬正吃著超級好吃的卑南包子隔壁的那位..看到沒有..載著二人份行李的凱文 ... 於 gier1023.pixnet.net -

#84.新賽風腳踏車行澎湖捷安特車店

捷安特 領先業界取得親子車合格認證標章,就是要給您最安全守護! my22年式親子車、童車 ... 捷安特旅行社是您從事單車環島、自行車環島的最佳選擇。 於 752472278.centroricercainsubria.it -

#85.[分享] 環島認證方法 - Mobile01

CISS是捷安特(巨大)的認證系統,特色是和Hinet結合,提供SIM的軌跡服務和電話接聽服務; CHC在台中工業區,特色是繳交照片、撰寫報告就可以認證。 前者費用600可查詢路跡及 ... 於 www.mobile01.com -

#86.自行車環島認證、台灣極點、捷安特四極點在PTT/mobile01 ...

自行車環島認證在PTT/mobile01評價與討論, 提供台灣極點、捷安特四極點、四極點環島路線就來寵物用品健康資訊站,有最完整自行車環島認證體驗分享訊息. 於 pet.reviewiki.com -

#87.申請環台認證,留下環島足跡,自行車新文化基金會 - 玩物尚誌

自行車新文化基金會針對單車環台的騎士,提供一項認證服務;申請後會拿到一個GPS 追蹤器,它的功能是將每日的環島進度回傳,包含經過的路線及速度,再審核 ... 於 blog.lyhdev.com -

#88.單車環島日記------後記之一環島認證篇@ 皮蛋健康之家 - 隨意窩

請看皮蛋和 eiko的環島認證篇! 人生,有許多想完成的夢想,將夢想進而化為行動完成它,是很幸福的,. 它將如 瑰寶 般珍藏在記憶深處! 在捷安特的 ... 於 blog.xuite.net -

#89.電動自行車捷安特 - Lenik

2022年4月8日 — 客服信箱; 車籍資料查詢; 保固聲明; 常見問題Q&A; 集團. Global Website; Liv臺灣官網; 巨大集團; 捷安特旅行社; 相關連結. 環島認證基金會享受科技、理想 ... 於 lenik.ch -

#90.中華電信推出『CISS自行車環台認證服務』 - 哈燒王Hot3C

單車環島不是新鮮事,但是今年很特別!中華電信今(11)日與自行車新文化基金會及捷安特公司宣布合作推出『CISS(Cycling Island Service System)自行車環台認證 ... 於 hot3c.com -

#91.旅型書| 一個女生的單車環島九天實錄

八.單車環島認證(追蹤系統). 台灣很棒的地方就是環島可以申請認證,不過目前我只知道自行車可以。一方面可以認證,一方面可以讓家人朋友追蹤位置。 於 travostyle.com -

#92.自行車環台認證啟動|蘋果新聞網

財團法人自行車新文化基金會、中華電信和捷安特聯合推出環 ... 提供免費淋浴、上網和取用環台認證器材,還能租用市價近2萬元的全配備環島旅行車,參加 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#93.【2008環島】環島--認證篇-02-Cycling Life-Style Foundation

是的,就在我還沒寫上這篇認證介紹的今天。 我巳經收到環台認證書。。。 真的是很有效率的自行車新文化基金會~ 財團法人自行車新文化基金會,最早是由捷安特成立的我很 ... 於 aprilbear.pixnet.net