捷運地震停駛的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝明勳寫的 解鎖!北號誌樓 和周聖心、徐銘謙、陳朝政...等的 千里步道,環島慢行:一生一定要走一段的土地之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站6.5強震撼全島北捷、台鐵、高鐵全停駛 - 工商時報也說明:今天下午1點28分宜蘭發生6.5強震,北宜花震度達4級,震撼全台,而地震發生當下,網友紛紛在PTT上發文,由於地震太大,台北捷運把人趕出車廂,停開, ...

這兩本書分別來自玉山社 和新自然主義所出版 。

國立臺灣科技大學 工業管理系 林希偉所指導 楊沂綺的 台北捷運路網脆弱度分析 (2018),提出捷運地震停駛關鍵因素是什麼,來自於捷運、脆弱度、拓樸、旅客流量。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 吳政憲所指導 朱書漢的 運轉臺中:臺中火車站與周邊設施之發展(1903-2017) (2017),提出因為有 臺中、臺中火車站、鐵道、手押臺車、糖鐵、鐵道倉庫的重點而找出了 捷運地震停駛的解答。

最後網站【更新】父親節連2震6.0與4.6接力北捷無損、台鐵部分停駛 ...則補充:台鐵表示,宜蘭=南澳間因路線中斷暫時停駛,按地震5級強辦理停駛, ... 報導另指出,台北捷運公司6點發布新聞訊息,指震後已完成列車巡軌,軌道場站並 ...

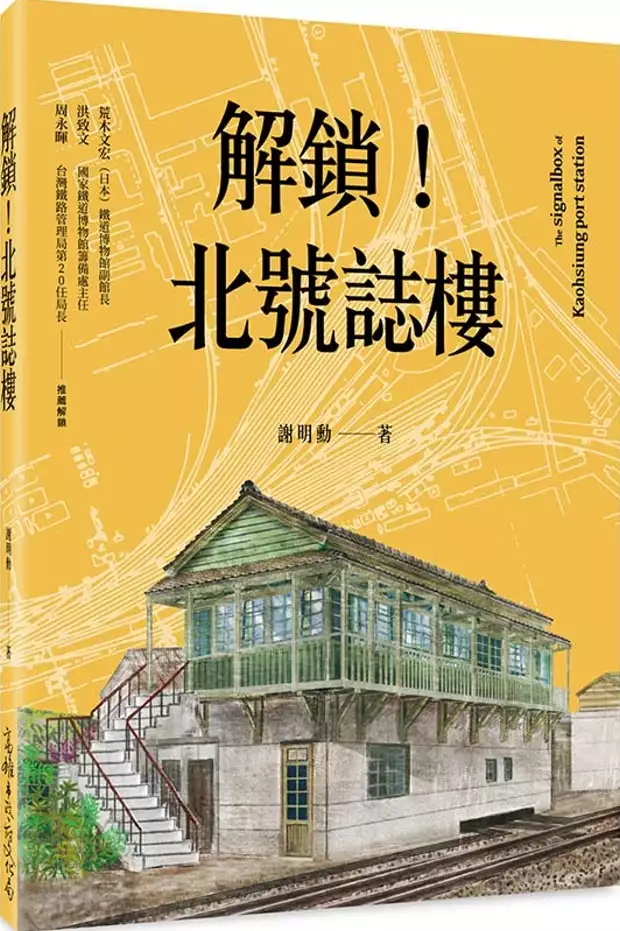

解鎖!北號誌樓

為了解決捷運地震停駛 的問題,作者謝明勳 這樣論述:

高雄港站「北號誌樓」是國內僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,昔日扮演控制縱貫線、屏東線,及臨港線進出高雄港站眾多轉轍器和號誌機的繁重角色,如今雖因不再有列車進出而解除任務,但建築本體及控制設備仍保存完整,是見證鐵道技術發展的珍貴工業遺產。 本書從高雄鐵道的起源、鐵道路線的演變,到北號誌樓的誕生、作用,以及號誌樓內部閘柄的機械運作原理,再到停用後的保存與活化利用,完整記錄了高雄港站北號誌樓的前世與今生。 本書特色 1. 台灣僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,其歷史與操作原理大公開。 2. 透過文字與歷史照片、站區規劃圖、路線圖等,講述高雄港站區與北號誌

樓的歷史演變;搭配號誌樓剖面圖、機械聯動圖等,解析北號誌樓的實際運作;最後從調查研究與復原規劃圖中探討北號誌樓的活化與再利用。 好評推薦 北號誌樓所保存的機器設備,每一件都十足珍貴,特別是列車進出站,開通進路時,控制轉轍器鎖錠及顯示號誌狀態的「發條式限時解鎖器」,仍完整地保留著,對於研究鐵路號誌裝置的人而言,在理解機械構造及運轉安全設計的基本原理上,絕對是值得參考的重要設備。―(日本)鐵道博物館副館長 荒木文宏 雖然臨港線鐵路已經停駛,但是保存下來的舊高雄港站區,除了軌道外仍有室內機具完整的號誌樓聯動機械。在「工業遺產2.0」的保存思維上,號誌樓內的各式機械,即便不能百分之

百回復原本用途,仍可直接演示其運作的原理,這正是「工業遺產2.0」保存的極佳範例。―國家鐵道博物館籌備處主任 洪致文 如果用車站人生來形容鐵道運轉本業,那麼這個號誌樓就有如是人的靈魂一樣,是集站務於一,只要此處運作順暢則一切大致平穩運行,所以也可說號誌樓指揮若定就有如車站內的定海神針一般。―台灣鐵路管理局第二十任局長 周永暉

台北捷運路網脆弱度分析

為了解決捷運地震停駛 的問題,作者楊沂綺 這樣論述:

台北捷運是雙北市民通勤交通工具之首選,但這樣的城市軌道交通系統往往可能因不同原因需中斷服務,不管是系統異常、人為事件(例如台北捷運隨機殺人案件)或者自然災害(例如地震),都可能導致捷運停駛或者運量下降,若能提早準備,讓捷運系統在意外發生時能夠快速反應,則能減少損失。本研究考量捷運系統的拓撲架構以及路網中不同站點間的乘客流量建構出用以評估捷運路網及站點脆弱度( vulnerability)的指標,並且分析在隨機故障及蓄意攻擊下捷運系統之效能,研究中除了由站點失效的觀點確 認路網中的重要站點之外,當採用路線觀點進行評估時,亦發現淡水信義線因為高旅客流量、高站點數、站點重要性高,因而被攻擊時導致整

條路線停駛之脆弱度最高。本研究結果可做為捷運公司或交通管理單位之決策參考,針對這些高脆弱度的站點 /路線加強防護,以提高捷運系統的穩健性。

千里步道,環島慢行:一生一定要走一段的土地之旅

為了解決捷運地震停駛 的問題,作者周聖心、徐銘謙、陳朝政...等 這樣論述:

這一條歷時五年、匯聚眾人之力所串連起的環島千里步道路網: 歡迎你隨時背起行囊或騎著單車半天、一天、兩天…… 慢慢的走過一村又一村、一鎮又一鎮,身邊不再有廢氣與噪音, 只有美麗的山海與清綠的田野風光,還有往來人們的親切笑臉…… 腳沾夜露,迎著晨風;默默的走,默默的想…… 這條路乘載你的思緒與感動,伸向遠方,沒有間斷…… 本書首次將國家級環島慢速路網全公開,是一本非常與眾不同的旅行文學書與環島工具書。 「千里步道籌畫中心」集結民間社會力量,一起探索、試走,歷時五年後,串連出一條山海屯近三千公里無斷點的環台千里步道,它是一條只提供徒步行走與單車騎乘的美麗路徑。而串連步道最深

的五位「千里步道」夥伴,將他們心中最縈繞不去的路上風景、土地記憶、生命故事、社區印象等旅行印記,透過耐人尋味的樸實文字寫成一篇篇動人文章,相當推薦在週休假期輕鬆走一趟,就能到感受到台灣各地美麗風光的無限魅力: ●沿著南勢溪畔有一條保留自然野趣的童年上學路 ●徜徉於海岸山脈與中央山脈間的有機浪遊之旅 ●急待守護最後一段珍貴原始的阿塱壹海岸線 ●以嘉南大圳為橫軸串連山海的台江青春夜行路 ●走一趟百年虎尾糖鐵軌跡的追火車之旅 ●廣袤達三千公頃蘊含豐富潮間帶生態的芳苑海岸 ●以大台北盆地為腹地的台北新郊山運動 千里步道環島路網就像一首永無休止的樂曲,沿線經過的社區、小徑、自然風光,

既是千里步道上的珍珠,更是五線譜上美好的樂符。這一條美麗步道,因為你的啟程,譜寫出更多動人詩篇與行旅故事;而我們的美麗之島,也將因為眾人的夢想澆灌,不再有過度的水泥與工程、毒害山川農田的除草劑、和迫使我們閉上眼睛的夜間強光……。有一天,你我攜手同行,步道已然成蔭,化為綠道,串成一張美麗的網! 本書特色 1.台灣第一條環島慢速路網,專為雙腳與單車凸台灣 「千里步道運動」是在二○○六年啟動,由黃武雄、徐仁修、小野三人共同發起的「大地運動」,集結民間社會力量一起探索、串連出一條美麗的環島路網!五年後的二○一一年,專為雙腳與單車凸台灣的國家級環島慢速路網,經過多人探路、試走之後,首次透過出書形式

公諸於眾,希望讓更多人體驗享受,並維護認養台灣山海風光與人文之美。 2.環島分段大旅行、精選路段小旅行,應有盡有、各取所需 沿途處處皆是自然風光且充滿特色社區的環島祕徑不獨享,完全公開分享給讀者親身體驗。因此,將全長三千公里環島路網,規劃成七至十天的十二段環島路網,分段路網方便彈性配合可能的時間,以順利完成環島壯舉。另外,以環島十二段大旅行為基礎,挑出最令人難忘且扣合步道運動核心價值的精選路線,非常適合成為單日或兩天一夜以上的深度小旅行。書中更提供在地帶路達人,推薦全台88個非去不可的景點與社區。 3.引動一波的「新環島運動」,響應綠色慢速深度旅遊 透過本書環島千里步道路網大公開,

將引動一波「新環島運動」,舉凡離開筆直快速的大馬路,走向美麗蜿蜒的靜謐小徑;不依賴耗能的動力機具,而以雙腳雙輪雙手友善環境的方式展開行旅;跳脫走馬看花的套裝旅遊,代之以融入地方、綠色永續的生態旅遊方式;降低資源的耗費,強調減廢減碳、輕量化與食物零里程;不以達到終點為唯一目的,而是浸淫於過程的深層體驗之中……。 4.啟動守護大地的新公民運動 本書所要彰顯的,不只是環台千里步道路網的分享而已,更重要的是步道運動結合了很多專業者和在地達人,沿途勘查許多文史景點、生態環保據點,走在路上可以去拜訪、去參觀那些景點,而這些景點和社區都展現了台灣文化與自然的特色。本書希望透過環台千里步道的公開,讓大家

關心生態保育、地方文史、在地產業,綠色交通、弱勢路權……,同時也讓地方文史、生態、旅遊登山、地方民宿等再次串連並活絡起來,共同認養與維護。環台千里步道,不但是一種兼具健康運動與環境運動的步道運動,更是一種守護台灣文化與大地的新公民運動。 作者簡介 千里步道籌畫中心∕策畫 從你我生活出發,強調環境倫理、內在價值,親近自然、守護大地。 想知道更多訊息,歡迎造訪:www.tmitrail.org.tw。 【作者群】 周聖心 千里步道籌畫中心執行長、永和社大特別助理。出生成長於花蓮。五年來,隨著步道路網的串連腳程,才愈來愈認識台灣許多美麗精采的小地方……。徐銘謙 千里步道籌畫中心副執行長

、台灣大學國家發展研究所博士候選人兼任講師。著有《週週爬郊山》、《眾神爭奪的國度》、《地圖上最美的問號:追尋夢幻步道的旅程》等書。2007年獲客委會補助前往阿帕拉契山徑,回國後持續推動台灣步道志工運動……。 陳朝政 千里步道籌畫中心資訊組長,原本只愛待在電腦桌前工作,加入千里步道團隊後才開始接觸單車、走路與作步道,學習走入人群……。 黃詩芳 千里步道協會專案秘書,主責宜蘭示範區專案。台北長大,小時候每年回鄉下外婆家過寒暑假,在圳溝旁摸蜆仔抓螢火蟲的回憶至今仍深刻難忘。為讓孩子擁有更快樂的童年,現移居頭城。希望能一直過著與土地貼近的生活。 楊雨青 千里步道籌畫中心執行秘書,本身是缺乏

行動能力的資深宅女,參與千里步道運動之後,隨著到台灣各地走動,開始學著認識這塊土地上的美好,努力分享。 推薦者簡介 黃武雄 生於新竹。曾任台灣大學數學系教授,專業幾何研究。也是社區大學的創辦人,一向關懷教育發展,教改的先驅者。除專業論著外,並著有《童年與解放》、《台灣教育的重建》等書。

運轉臺中:臺中火車站與周邊設施之發展(1903-2017)

為了解決捷運地震停駛 的問題,作者朱書漢 這樣論述:

臺中火車站的設立從1903年5月24日,由臺灣總督府鐵道部規劃設計與選址開始算起,目前已經歷三代火車站,分別為1905年設立的第一代臺中火車站,1917年設立的第二代臺中火車站,以及豐原到大慶鐵路的「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」動工後,2012年第三代臺中車站開始建設。因此,本論文主要圍繞以臺中火車站為中心,並探討北至自由路的火車站站前區域,南到復興路四段的後站區域的設施與商家發展。論文以主要分成四個部分,第一部分為日治時期到戰後的臺中火車站發展,為本論文第二章、第三章、第四章,研究臺中火車站設立以後的變化,以及對相關事件如1926年舉辦的「中部臺灣共進會」、2003年爆發的「SARS事件

」與九二一大地震對臺中火車站的影響進行探討,以及闡述日治初期鐵路建設,戰後鐵路電氣化與雙線化到目前高架化對臺中火車站之影響。第二部分為臺中火車站周邊設施與建築,如周邊的倉庫群、鐵道宿舍群,以相關統計資料研究臺中火車站的貨運六大貨運種類:香蕉、砂糖、米、酒、磚、木材,之前的貨運變化,以及相關產業下,周邊運輸物流商家與火車站的關係。第三部分為臺中火車站旁的中南線鐵路,則闡述中南線與臺中火車站的關係,從1916年中南線糖鐵開始興建,到1918年全線通車,並藉由相關統計資料、公文探討在1959年因八七水災後中南線損壞嚴重,致使該線鐵路停駛後並拆除以後沒落。第四部份則為臺中火車站周邊的手押臺車線,講述從

日治初期手押臺車的興建,日治後期,臺中火車站周邊手押臺車線的沒落。

捷運地震停駛的網路口碑排行榜

-

#1.規模6.1地震!台北捷運、桃園機捷一度停駛 - 天下雜誌

(更新)因地震停駛的台北捷運與機捷,已全線恢復正常。 ... 根據交通部中央氣象局指出,花蓮縣13時01分,發生規模6.1 地震,深度20公里,北部預估震度達到4 ... 於 www.cw.com.tw -

#2.受地震影響停駛機場捷運14時15分恢復全線正常營運| 台灣好新聞

宜蘭地區24日13時11分發生規模5.4有感地震,桃園捷運公司機場捷運地震偵測系統顯示4級地震,立即啟動4級地震因應標準作業程序,行控中心指示全線列車 ... 於 today.line.me -

#3.6.5強震撼全島北捷、台鐵、高鐵全停駛 - 工商時報

今天下午1點28分宜蘭發生6.5強震,北宜花震度達4級,震撼全台,而地震發生當下,網友紛紛在PTT上發文,由於地震太大,台北捷運把人趕出車廂,停開, ... 於 ctee.com.tw -

#4.【更新】父親節連2震6.0與4.6接力北捷無損、台鐵部分停駛 ...

台鐵表示,宜蘭=南澳間因路線中斷暫時停駛,按地震5級強辦理停駛, ... 報導另指出,台北捷運公司6點發布新聞訊息,指震後已完成列車巡軌,軌道場站並 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#5.台灣高鐵-南港站

車種 起訖站 到站 發車 區間 樹林 > 蘇澳 05:36 05:36 區間 樹林 > 基隆 05:56 05:56 區間 中壢 > 蘇澳 06:28 06:29 於 www.thsrc.com.tw -

#6.北市地震4級捷運一度停駛北捷:已於13:49分恢復營運

今13:11氣象局發布芮氏規模6.5地震,深度66.8公里地震警報,震央位於宜蘭縣政府南方22.7公里,北市測得震度為4級,北捷表示,接獲地震4級訊息, ... 於 newtalk.tw -

#7.地震搖撼北捷!一度停駛8:38全面復駛 - 天天要聞

今天(21日)上午8點21分14.4秒地牛翻身!震央位於花蓮鳳林,規模5.9,臺北最大震度2級,臺北捷運公司當下讓列車暫停行駛,直到確定沒有災害才復駛,時間是8時38分。 於 www.bg3.co -

#8.6.5強震|北捷停駛38分檢修才復駛! 花博晃完繼續打疫苗

今(10/24)發生規模6.5地震,震央於宜蘭縣南澳鄉,北部震度4級。台北捷運震後一度停駛,經巡視軌道及車站設備均正常,已於13時49分恢復正常營運。 於 tw.appledaily.com -

#9.北捷地震影響一度停駛開門車高鐵延誤約50分鐘

晚間9點19分規模6.7地震台北捷運一度停駛,車門還打開,台北車站警戒電扶梯也跟著停駛,不只台北捷運,桃園機場捷運列車也有停駛的狀況,等到路線檢查完畢 ... 於 www.ettvamerica.com -

#10.受地震影響停駛機場捷運14時15分恢復全線正常營運 - LIFE

行控中心確認號誌、軌道、電力系統皆無異常,14時15分恢復全線正常營運,班距陸續調整中。 桃捷公司表示,統計此次地震共影響16列車,影響約1700名旅客。 於 m.life.tw -

#11.大地震台北有感北捷全線一度暫停行駛 - 自由時報

台北捷運當下全線暫停行駛,現在已恢復行駛。 ... 北捷表示,經巡視軌道及車站設備後都正常,下午1點49分捷運已經恢復正常 ... 北捷因地震全線停駛。 於 news.ltn.com.tw -

#12.地震停駛半小時北捷已於13:49復駛

台北捷運公司表示, 24日下午1時11分,北捷接獲地震4級訊息,立即按照SOP進行列車清車暫停營運,進行車站檢視及巡軌作業。北捷說明,經巡視軌道及車站 ... 於 www.chinatimes.com -

#13.JR東海 Central Japan Railway Company

JR東海の公式サイト。駅・きっぷ・TOICA・エクスプレス・カードのご利用や、企業・IR・採用情報、観光・おでかけ・キャンペーン情報などをご案内しています。 於 jr-central.co.jp -

#14.捷運停駛地震芮氏6.7大地震 - MQTTK

東部海域6.7地震北捷一度停駛臺灣東部海域今(10)日21時19分發身芮氏規模6.7地震,北臺灣最大震度達4級,臺北捷運受地震影響一度停駛,之後再進行慢速巡軌並恢復正常,臺 ... 於 www.argentsecuritycnslt.co -

#15.宜蘭地震全台有感台北捷運全線恢復營運 - HiNet生活誌

停駛 近40分鐘後,北捷表示,經巡視軌道及車站設備均正常,已於下午1時49分恢復正常營運。 根據中央氣象局資訊,下午1 ... 於 times.hinet.net -

#16.災難及事故的應變方式

地震 發生後,行控中心應儘速蒐集相關資訊,並評估地震對捷運系統之影響。 一、地震強度為一至三級﹝含﹞時,若 ... 平均風速達9級以上時,列車靠站並疏散旅客後停駛。 於 library.taiwanschoolnet.org -

#17.6.5大地震「機捷」一度停駛現已全線恢復營運 - Tvbs新聞

宜蘭縣南澳鄉今天下午1時11分發生芮氏規模6.5地震,桃園捷運公司表示,機捷暫停行駛,經慢速巡檢軌道各系統無異常,下午2時15分全線恢復營運, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#18.yahoo新聞《旅遊》 - 行動網路電視台

經進一步統整各航空公司運能、訂位狀況後,民航局宣布,春節離島第二波加班機,將 ... 今天晚間6點59分,台南市南化區發生芮氏規模4.6地震,最大震度為台南市楠西區四 ... 於 tvtw.live -

#19.快訊/晃到快跌倒!宜蘭6.5強震北捷「瞬間停駛」卡半空

記者樓冠陞/綜合報導. 今(24)日下午1時11分,突然發生有感地震,台北劇烈搖晃,國家警報更因此大響。根據正在搭乘台北捷運的網友更表示,地震一 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#20.交通不斷更新/受地震影響各地交通異動一覽表 - 台視新聞網

(17:50更新台鐵訊息)今(24)日13:11左右東北地區附近發生芮氏規模6.5有感地震,各地交通異動資訊如下:台北捷運台北捷運接獲地震4級訊息, ... 於 news.ttv.com.tw -

#21.北捷停駛

北捷、高鐵緊急停駛網友行經蘇花改17 hours ago 台北捷運也受到地震影響目前停駛中,北捷表示,10月24日下午13時11分,北捷接獲地震4級訊息,立即 ... 於 panificiolubiano.it -

#22.大約停駛約1分鐘,目前全線列車限速行... - China Press (中國報)

台北捷運文湖線因地震暫停停駛,大約停駛約1分鐘,目前全線列車限速行http://www.chinapress.com.my/?p=1152463 ⬇看更多⬇ iOS: http://apple.co/1REIed2 Google ... 於 www.facebook.com -

#23.6.5強震撼全島北捷、台鐵、高鐵全停駛| 生活新聞| 20211024

今天下午1點11分宜蘭發生6.5強震,北宜花震度達4級,震撼全台,而地震發生當下,網友紛紛在PTT上發文,由於地震太大,台北捷運把人趕出車廂,停開,台鐵也 ... 於 m.match.net.tw -

#24.【台灣地震】台北捷運全線恢復營運經檢查發現一切正常 - 香港01

今天(18日)下午1時1分,台灣花蓮縣發生黎克特制6.1級地震,地震深度18.8公里。受地震影響,台北捷運一度停駛,但目前已全線恢復營運。 於 www.hk01.com -

#25.規模6.2地震「狂搖15秒」北捷一度停駛!機捷全線停駛中

台灣花蓮地區18日晚間10時11分、14分分別發生規模5.8、規模6.2地震,氣象局也緊急發佈國家級警報。其中,台北捷運因車廂劇烈晃動,一度停駛,慢速巡軌 ... 於 www.ettoday.net -

#26.受地震影響停駛機場捷運14時15分恢復全線正常營運

記者黃駿騏/桃園報導宜蘭地區24日13時11分發生規模5.4有感地震,桃園捷運公司機場捷運地震偵測系統顯示4級地震,立即啟動4級地震因應標準作業程序, ... 於 news.pchome.com.tw -

#27.天搖地動! 北捷停駛90分鐘2大樓傾斜

... 台北捷運全線暫停營運約一個半鐘頭才恢復通車,高鐵台鐵也一度停駛 ... 地震發生當下,台北捷運跑馬燈全線暫停營運,列車停在月台不動,旅客都在 ... 於 news.cts.com.tw -

#28.地震北捷停駛 - 心情板 | Dcard

其實我覺得停駛比較好,不然待會有餘震,軌道斷裂出人命才後悔莫及,剛剛聽到有些阿嬤在抱怨捷運停駛害他要搭很久的公車覺得毋通,萬一今天捷運繼續開 ... 於 www.dcard.tw -

#30.宜蘭地震全台有感北捷全線恢復營運【更新】 | 生活| 重點新聞

機捷地震停駛桃捷公司:巡檢無異狀後再復駛. (中央社記者吳睿騏桃園24日電)宜蘭縣南澳鄉今天中午1時11分發生芮氏規模6.5地震,桃園大眾捷運公司 ... 於 www.cna.com.tw -

#31.花蓮地震台北捷運全線停駛 - 風傳媒

花蓮地震台北捷運全線停駛 ... 花蓮今天下午發生規模6.1地震,台北市震度達4級,台北捷運發出公告表示,全線車站暫停營運,捷運公司將進行安全檢查,請民眾 ... 於 www.storm.mg -

#32.行李托運彙整 - 寰宇新聞網

標籤: 行李托運 · 餐盤回收機器人上工桃機智慧化再升級 · 桃園機捷突然跳電停駛乘客受困車內近1小時 · 台虎旅客若隨身行李超重 10月28日起加收千元 · 近期文章 · 近期留言 · 彙整. 於 globalnewstv.com.tw -

#33.台北捷運因地震全線列車停駛檢查預計花費2小時 - 人人焦點

今天中午台灣花蓮發生地震,據台灣「東森新聞雲」報導,台北捷運表示,依據SOP(標準作業程序),全線列車立即停車慢速進站疏散旅客,目前捷運停駛中,由循軌人員檢查 ... 於 ppfocus.com -

#34.國家級警報大響!宜蘭1分鐘連兩震北捷一度全線停駛現已恢復

該起地震除了宜蘭縣、花蓮縣都出現最大震度4級,新北市、桃園市、台北市及台中也同樣最大震度4級很有感,台北捷運目前因此全面暫時停駛。 於 news.housefun.com.tw -

#35.北捷全線停駛90分鐘他怒飆「站長負責」遭一面倒砲轟

花蓮縣秀林鄉今(18)日13 點01 分發生芮氏規模6.1 地震,台北市震度4 級,台北捷運一度全線停駛檢修,約90 分鐘後恢復正常營運。 於 www.nownews.com -

#36.客語初級認證講義:四、複誦

【臺灣常常有地震,很可怕。】 2 秋 天 到 位 啊 , ... 【搭捷運不必等紅綠燈,快多了。】 ... 【搭捷運不可以吃東西。】. 於 oikasu.com -

#37.不斷更新/規模6.5地震全台有感北捷一度停駛 - 東森新聞

桃捷:機場捷運地震偵測系統顯示全線4級地震,立即啟動應變程序:列車停車,待命5分鐘後,列車進站清車,慢速巡檢軌道,行控中心確認號誌、軌道、電力系統 ... 於 news.ebc.net.tw -

#38.花蓮6.1地震:高鐵、北捷恢復行駛,台8線部分路段封閉

台北捷運部分路線暫停行駛,台8線也全線封閉,台鐵花蓮鳳林至宜蘭間停駛。 各地最大震度為花蓮7級、南投5級、宜蘭5級、台中5級、台北或新北5級、桃園4級 ... 於 www.thenewslens.com -

#39.北捷因地震一度停駛全線查無異常恢復營運 - 人間福報

宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5地震,台北捷運立即啟動列車清車作業並暫停營運,完成巡軌作業並查無異常後,全線下午1時49分恢復營運載客。 於 www.merit-times.com -

#40.台灣宜蘭縣發生6.5級地震台北捷運台鐵高鐵全停駛 - 澳門力報

據台灣氣象局部門資訊,宜蘭縣今日下午1時11分發生6.5級地震,地震深度66.8公里,震央位於宜蘭縣政府南方22.7公里(位於宜蘭縣南澳鄉),最大震度宜蘭 ... 於 www.exmoo.com -

#41.機捷地震停駛桃捷公司:巡檢無異狀後再復駛 - 芋傳媒

宜蘭縣南澳鄉今天中午1時11 分發生芮氏規模6.5地震,桃園大眾捷運公司表示,機場捷運暫停行駛,目前展開車巡作業,確認無異狀之後將會恢復正常營運。 於 taronews.tw -

#42.台北捷運停駛的推薦與評價,FACEBOOK、PTT和網紅們這樣 ...

尤其這次418地震北市師大男宿舍更傳出洗手台炸裂、天花板噴水等情況,是不是校舍耐震程度早就不及格?怡潔認為絕對不能讓孩子因此受到任何的傷害。 驚心動魄的921歷歷在目 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#43.芮氏6.7大地震機捷停駛外北捷正常營運 - 鏡週刊

今(10日)晚間9點19分左右,台灣東北地區發生有感地震,芮氏規模達6.7。除了民眾有感,台北捷運也一度慢速行駛,而機場捷運線及淡海輕軌皆因此一度停 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#44.13:11起一分鐘兩震!高鐵一度延誤、北捷公告暫停行駛

高鐵表示部份路段延誤,北捷第一時間宣布停駛,檢查列車和軌道。 ... 台北捷運也緊急公告,接獲地震4級訊息,立即按照SOP進行列車清車,車站暫停營運 ... 於 www.setn.com -

#45.地震劇晃!民眾憂捷運停駛北捷:目前慢速行軌仍繼續載客

地震 劇晃!民眾憂捷運停駛北捷:目前慢速行軌仍繼續載客. 發佈日期:2020/12/10; 點閱數:153; 資料來源:地質調查所. CTWANT 地震劇晃!民眾憂捷運停駛北捷:目前慢速 ... 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#46.地牛翻身北捷急宣布停駛恢復至少還需40分 - CTWANT

氣象局發布最新地震報告,24日下午1時11分發生地震,規模6.5宜蘭縣南澳鄉深67公里,北部震度4級,台北捷運全線所有車站暫停行駛,大批民眾在站內等候 ... 於 www.ctwant.com -

#47.罕見兩強震北捷、桃捷一度停駛目前已恢復運轉 - 中廣新聞網

宜蘭地區今(24)日下午1時11分接連發生兩次強震,北台灣各地最大震度達到4級,台北捷運公司表示,接獲地震4級訊息, 於 bccnews.com.tw -

#48.常見問答-捷運系統遇地震發生時有何應變措施?

2.當地震震度為4級或震度達5級且地動加速度未超過(含)100gal時,列車慢速進站疏散旅客後,高運量司機員以半自動模式限速15公里以下行駛檢視軌道、文湖線行控中心派員隨車, ... 於 www.metro.taipei -

#49.《交通》地震停駛半小時北捷已於13:49復駛 - 富聯網

【時報-台北電】台北捷運公司表示,24日下午1時11分,北捷接獲地震4級訊息,立即按照SOP進行列車清車暫停營運,進行車站檢視及巡軌作業。 於 ww2.money-link.com.tw -

#50.《交通》地震停駛半小時北捷已於13:49復駛 - 奇摩新聞

【時報-台北電】台北捷運公司表示,24日下午1時11分,北捷接獲地震4級訊息,立即按照SOP進行列車清車暫停營運,進行車站檢視及巡軌作業。 北捷說明 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#51.受地震影響停駛機場捷運14時15分恢復全線正常營運 - 台灣好新聞

受地震影響停駛機場捷運14時15分恢復全線正常營運. 記者黃駿騏/桃園報導 2021-10-24 14:38. 宜蘭地區24日13時11分發生規模5.4有感地震,桃園捷運公司機場捷運地震偵測 ... 於 www.taiwanhot.net -

#52.南韓增5318宗確診再多54名患者不治 - RTHK News

中國據報促馬牌停用立陶宛零件北京否認向企業施壓 ... 青海海西州茫崖市發生5.3級地震 ... 內媒及日媒稱遼寧號航母日前經宮古海峽駛向太平洋. 於 news.rthk.hk -

#53.桃園捷運最新公告 - tymetro.com.tw

將於14時15分恢復全線正常營運,班距陸續調整中,桃捷公司統計此次地震共影響16列車,影響約1700名旅客。 2021/10/18. 【桃捷公告】110年第三季桃園捷 ... 於 www.tymetro.com.tw -

#54.地震搖撼北捷!一度停駛8:38全面復駛 - ETtoday新聞雲

今天(21日)上午8點21分14.4秒地牛翻身!震央位於花蓮鳳林,規模5.9,台北最大震度2級,台北捷運公司當下讓列車暫停行駛,直到確定沒有災害才復駛, ... 於 hiely-technologies.com -

#55.【6.5強震】1分鐘連2震!桃園捷運一度全線停駛嚇瘋1700名乘客

國家級地震警報狂響!今天(24日)下午1點11分、1點12分地牛翻身,宜蘭發生芮氏規模6.5、5.4地震,全台都有... 於 www.upmedia.mg -

#56.建明客運

建明客運臺中市區公車暨捷運接駁公車路線一覽 ... 因應2021年清明連續假期疏運,交通局推出各項公共運輸優惠措施,歡迎民眾多多搭乘使用,詳情請參閱附件公告。 於 www.freego.com.tw -

#57.今年最強震! 宜蘭6.5強震全台晃動雙鐵、捷運一度停駛

地震 影響交通,包括台鐵、高鐵和北捷、機捷,在一陣天搖地動之後,全都一度停駛,直到工作人員確定軌道、電力系統等等,全都沒有異常情況後, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#58.台北捷運因地震全線列車停駛檢查預計花費2個小時 - 每日頭條

全線列車立即停車慢速進站疏散旅客,目前捷運停駛中,由循軌人員檢查安全 ... 台灣網4月18日訊今日(18日)13:01發生芮氏規模6.7級地震(台灣相關機構 ... 於 kknews.cc -

#59.晚間新聞速報20211222 by 公視每日新聞Daily News - Anchor

停駛 前臨時踩煞車! ... 宜蘭外海昨規模5.3地震 宜蘭.竹縣震度3級4. ... 歐多國接種令加嚴 俄沒打疫苗禁入捷運 斯洛伐克臨檢接種證明 奧地利全境封鎖. 於 anchor.fm -

#60.交通部臺灣鐵路管理局

2021/12/17. 團體. 業務需要,春節疏運期間111年1月30日至2月7日團體票提前截止申請. 詳細資訊. 2021/12/15. 公告. 臺鐵局辦理準列車長美姿美儀訓練. 於 www.railway.gov.tw -

#61.台灣即時新聞 - Vexed.Me

麗寶「捷運圓山站都更案」動工打造新型態示範宅. 「捷運圓山站西側公辦都更案」今(22)日動工,將投入近43億元,打造數位藝術休閒觀光與樂活宜居的新 ... 停駛7個多月! 於 vexed.me -

#62.地牛翻身!規模6.2地震狂搖北捷一度停駛機場捷運仍停駛中

地牛翻身!規模6.2地震狂搖北捷一度停駛機場捷運仍停駛中台灣花蓮18日晚間10點11分、14分左右,分別發生芮氏規模5.8、6.2的地震,氣象局緊急發布國家級警報。台北捷運、 ... 於 tnews.cc