教育部國際文教處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戈思明寫的 滿文的傳承:新疆錫伯族 和阮昌銳的 傳薪集:臺灣原住民與民俗研究期刊論文彙編都 可以從中找到所需的評價。

另外網站To:教育部國際文教處劉玉婷小姐02-23976977也說明:會議名稱:104年開拓華語文教育產業海外需求計畫第2次. 工作坊. 開會時間:103年10月29日(星期三)下午2時. 開會地點:中央聯合辦公大樓18樓第5會議室.

這兩本書分別來自秀威資訊 和山海文化雜誌社所出版 。

醒吾科技大學 行銷與流通管理系所 吳怡芳所指導 羅美欣的 以行銷策略探討國際生選擇學校之因素-以H學校新南向專班為例 (2020),提出教育部國際文教處關鍵因素是什麼,來自於學校構面、經濟構面、學校環境構面。

而第二篇論文國立高雄師範大學 華語文教學研究所 王萸芳所指導 文芝郁的 外籍學生來臺學習華語的動機、學習適應與學習滿意度之研究 (2020),提出因為有 華語文教學、學習動機、學習適應、學習滿意度的重點而找出了 教育部國際文教處的解答。

最後網站其他出國留學資訊 - 學生事務處則補充:新增網頁1 出國留學* 教育部國際文教處(考試相關訊息∕榜單∕考古題∕國外大學參考名冊∕各...

滿文的傳承:新疆錫伯族

為了解決教育部國際文教處 的問題,作者戈思明 這樣論述:

危矣!滿文亟需守護。 滿文滿語,曾是大清王朝的官方語文。二十一世紀初,中國黑龍江沿岸能操一口流利滿語的滿族耆老不到二十人,且都年過八十。這些人亡故後,滿語將成絕響。傳承滿文有賴於中國的少數民族──錫伯族。 民國三十六年(1947),位於伊寧市的「錫伯索倫文化協會」對滿文部分字母做過一些更動,增加一些拼寫形式,同時廢除滿文第六元音以及與第六元音組合的十二個音節字。本書對第六元音不合理的處理方式提出質疑,其見解頗為獨到。──國立故宮博物院研究員 莊吉發 中國是一個多民族、多元文化的古國,境內所使用的語種也是多元而豐富的。僅以女真與滿洲為例:金朝有女真大、小字的創制,清朝有無圈

點滿文(老滿文)、加圈點滿文(新滿文)的發明。遺憾的是,女真文史料保留下來的很稀少,而滿文史料卻有數百萬件之多,這些史料不只散布海峽兩岸,歐、美、俄、日、韓等國亦有數量可觀的收藏。 本書開頭警示清朝的結束距今不過一個世紀,曾經作為「國語」的滿洲語文幾已消亡,幸好有西遷的錫伯族人在那遙遠的西北邊陲把滿文滿語給完整保存下來,讓這個「死文字」一息尚存。特別是口語的部分,錫伯語跟當年滿人彼此溝通的話語相差無幾,可以說是連接現代與大清帝國的重要橋樑。本書有不少關於現今滿文研究的勘誤與指正,這些都是作者親自前往新疆伊寧、烏魯木齊,與錫伯族人訪談後的成果。藉由了解錫伯語文,很快就能讀懂清代的文獻。

本書特色 ★ 警告!滿文即將成為絕響,亟需大家守護。傳承滿文有賴於本書所介紹的──錫伯族。 ★ 本書有不少關於現今滿文研究的勘誤與指正,藉由了解錫伯語文,很快就能讀懂清代的文獻。 作者簡介 戈思明 戈思明,中國文化大學史學所博士,曾任行政院新聞局駐紐約新聞處三等秘書、教育部國際文教處科長、行政院文建會科長、國立歷史博物館展覽組主任與典藏組組長、研究組組長等職。 作者信箱:[email protected] 學術成就 1.「科技部」學術性專書寫作計畫《新疆錫伯族傳承滿文之研究》計畫主持人 。 2.美國「傅爾布萊特」(Fulbright Gra

nt) 獎學金2015-2016得獎人,於2015年8月13日至11月12日在美國哈佛大學 「費正清中國研究中心」 (Fairbank Center for Chinese Studies) 擔任訪問學人。 ◇序/莊吉發◇ ◇自序◇ 導論 【第一章 錫伯與滿洲:族群淵源考察】 第一節 錫伯族族源 第二節 錫伯文與滿文同多異少 第三節 錫伯文「新詞彙」的誕生 第四節 從「零」數字的使用看錫伯文與滿文 第五節 薩滿信仰下的「佛多媽媽」與「喜里媽媽」 【第二章 錫伯語文獨特性的形塑】 第一節 錫伯族割斷與滿文的連結─一九四七年「文字改革」 第二節 中共民族政策下錫伯族的官方

認定 第三節 《察布查爾報》推廣錫伯族 第四節 詞義規範─舉「東」、「西」方位詞為例 【第三章 錫伯文、滿文學習過程之個案研究】 第一節 錫伯語suwanda─「大蒜」顛倒說質疑 第二節 兩本滿文辭典與一本錫伯文規範手冊 第三節 《清代通史》裡滿文論述之商榷 第四節 「國論言貴」考 第五節 清季官錢紙幣與《臺灣慣習記事》裡的滿文謬誤 【第四章 錫伯文的前景】 第一節 「識字培訓班」在察布查爾錫伯自治縣 第二節 「培訓班」成效考核 第三節 錫伯族知識分子論錫伯文的未來─何文勤主編專訪 第四節 錫伯文保存芻議 結論 附記 與美國「新清史」學者的一次交流 附錄一 研究方法 附錄二 盛京、北

京、新疆的滿文門名 附錄三 東西方位詞詞義變化 徵引書目 推薦序 課堂上,我曾跟學生們說,做學問要有使命感,寫論文不僅要有創見,也要以解決問題為出發。畢業後若能不忘初衷,儘可能把論文改寫成專書形式再予出版。本書就是如此產生的。 《滿文的傳承:新疆錫伯族》,顧名思義滿文與錫伯族關係密切,這裡指的是居住在新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣與鄰近幾個縣市的錫伯族為主。凡研究滿洲語文或是清史的人都曉得,世居東北的錫伯族原先使用蒙文蒙語,被編入滿洲八旗之後,才轉用滿文滿語,並作為自己的母語。乾隆二十九年(1764),盛京等地錫伯族官兵與家眷數千人奉調新疆伊犁,以補西北邊防之空

虛。伊犁自古為戰略要地,過去不對外開放,加之與內地相隔甚遠,反而為滿文滿語提供了良好的使用環境與保存條件。 察布查爾錫伯自治縣的小學至今仍以錫漢雙語從事教學,當地發行的《察布查爾報》是全中國唯一的錫(滿)文報紙,二十世紀四○年代末鈔票上仍印有滿文,這些都說明滿文在新疆流通與使用的情形,本書有詳盡的分析。民國三十六年(1947),位於伊寧市的「錫伯索倫文化協會」對滿文部分字母做過一些更動,增加一些拼寫形式,同時廢除滿文第六元音以及與第六元音組合的十二個音節字,這些在書中也有所介紹。本書對第六元音不合理的處理方式提出批判,其見解頗為獨到,因此拙作《創製與薪傳:新疆察布查爾錫伯族與滿洲語文的傳

承-以錫伯文教材為中心》與《雙溪瑣語》等書都有引用。 我身為本書作者的滿文啟蒙老師,又曾指導他的博士論文,以下幾點是我對他的期許: 一、 你想要在學術界有所表現,至少要有四本學術著作出版。 二、 在錫(滿)口語方面再下功夫:口語與書面語是一體兩面,且相輔相成,重視口語裡某些特殊的語言現象與使用習慣,往往能讓自己看到別人看不到的地方。 三、 從《滿文原檔》等第一手史料裡不斷的去發掘研究題材,並做出研究成果,公開發表。 新書問世前,樂為之序,並勖勉之。 莊吉發 自序 二○○四年底,筆者偶然讀到一則新聞,報導中國東北滿文的消亡。內心自忖滿文是什麼樣的語言?沒

有料到這份好奇竟然開啟了我生命中一次奇特的探索。 這趟探索第一站在臺北國立故宮博物院。該院多年前即設立滿文班,至今不輟。筆者曾中途插班聽課,當時腦袋一片空白,基礎課都跟不上,遑論進階課了。某日課後,我向授課的莊吉發教授稟明來意,他把我引至一旁,拿出劉厚生等人編《簡明滿漢辭典》內附的幾張「滿語音節字母表」,重新教我元音與輔音字母。我到故宮上滿文課,約半年時光,然後靠自學。 探索第二站在公車上與家中。我利用零碎的時間熟讀季永海等人編著的《現代滿語八百句》,也讀了幾本滿語語法書,每隔一段時間就帶著一大堆疑問,去臺北故宮向莊師請益。 探索第三站為筆者的學位論文。不論是博士班入學考遞交

的研究計畫,抑或博士論文,個人研究方向始終鎖定在錫伯族與滿文傳承的課題上。筆者中年重回校園,又有正職在身,莊師叮嚀我入學第一天就準備寫論文。他的一句激勵的話讓我在五年半順利畢業。但,所有假日,包括除夕新年,我全都獻給了做研究、寫論文。 二○一一年,筆者獲得「行政院大陸委員會」資助,前往新疆伊寧與烏魯木齊從事考察,此係探索的第四站。在這一個月期間,我密集走訪兩地錫伯族專家,討教錫(滿)語文大大小小各種問題,完成的口述記錄散布本書各章節。值得一提的是,這些資深的專家可以輕鬆自如的在錫(滿)漢之間來回翻譯,全世界最頂尖的滿文高手非他們莫屬。筆者能結識這群錫伯族知識分子,真是三生有幸。 二

○一五年,美國國務院「傅爾布萊特獎學金」助我前往美國哈佛大學「費正清中國研究中心」擔任訪問學人。兩年後,「科技部」贊助我再度赴哈佛大學蒐集滿文資料,此行的目的主要是將我的博士論文改寫成專書出版。此係探索的第五站。 滿文瀕死,可也無處不在。就拿二○一七年南韓拍的一部電影《南漢山城》來說,片中重現皇太極於崇德元年底(1636)親征朝鮮那段史實,影片近尾聲,坐著的皇太極以滿語書面語向前方遠處站立的朝鮮仁祖說了三句話,後兩句以羅馬拼音轉寫如下: (bi)sinde nenehe tašaraha ba(be)gisurakū(不說你過去的錯誤) bi sini emgi ibenumb

i(我和你一起前進) 飾皇太極的那位南韓演員竟把sinde 念成sinda,nenehe 念成nanaha,tašarahaba 念不清楚,emgi 念成amgi,ibenumbi 念成ibanumbi。導演若知世居新疆的錫伯族是滿語文傳承人,聘錫伯族而非韓國專家擔任此片滿語顧問,以上錯誤是不會發生的。 此趟探索旅程,一路上筆者得到的奧援不計其數,要感謝的人名單很長,因篇幅關係,在此僅提兩人,恩師莊吉發教授、內人潘玲娟教授,二人長期以來所給予的支持,使本書能如願出版,旅程能持續下去。筆者學藝不精,書中疏漏肯定不少,盼讀者不吝賜教。 【第二節 錫伯文與滿文同多異少】 中國歷

史上,由女真人建立的政權包括金國(1115-1234)與大清國(1644-1911)。清朝是中國末代王朝,立國二百六十八年,愛新覺羅氏統治者經過長期經營,大幅擴增中國版圖,即便到清中葉進入後期,疆域遭俄、日、英、法、德、葡等列強侵占,中國仍居世界大國之林,此由嘉慶二十五年(1820)「清時期全圖」、光緒三十四年(1908)「清季列強侵占地區圖(部分)」為證。更不消說盛清時期中國的藝術、文化、圖書出版都達到新的巔峰,為中國及全人類留下豐富可觀的遺產。 中國是一個多民族、多元文化的古國,境內所使用的語種也是多元而豐富的。僅以女真與滿洲為例:金朝有女真大、小字的創制,清朝有無圈點滿文(老滿文)、有圈

點滿文(新滿文)的發明。遺憾的是,女真文史料保留下來的很稀少,而滿文史料卻有數百萬件(冊)之多,滿文史料不只散布海峽兩岸,歐、美、俄、日、韓等國也有數量可觀的收藏。面向寶庫,放眼未來,兩岸學術界應攜手組建清史研究團隊,發揮各自的專長,果能如此,滿學研究將可獨步全球。 清朝的結束距今不過一個世紀,曾經作為「國語」的滿洲語文幾已消亡,幸好有西遷的錫伯族在那遙遠的西北邊陲把滿文滿語給完整保存下來,讓這個「死文字」一息尚存。有人說,治清史不必非懂滿文不可。對此,劉浦江教授(1961-2015)說得好:「……如能掌握和運用民族語文資料,無論是從『直接研究材料』或『擴張材料』的層面考慮,還是從『擴充工具』

的角度而言,都必將成為『進步』的階梯。」語文能力的具備更能為你在極度競爭的學術環境裡勝出。

教育部國際文教處進入發燒排行的影片

僑校應加強學習台灣文化

僑委會在本年度的施政目標中,強調「深耕全球僑教體系,傳揚台灣多元文化」,其中重點包括:

1. 健全僑民教育體系,充實僑校師資量能,運用數位科技與創新工具發展多元華語教學模式,並以僑教結合主流,擴大正體字華語文市場。

2. 強化海外僑民對台灣多元文化之認識,藉由鼓勵參與及投入文化推廣活動深化僑民與我之連結,培植在地文化薪傳種子,運用豐沛僑力達致行銷與宣揚台灣文化軟實力的加乘效益。

但面對中國文化的來勢洶洶,我們是否做足準備?

師資教材很重要

除了我們辦的學校,我接到民間團體陳情,說台美人將小孩送去中文學校,希望讓小孩可以沉浸式教學,結果不少外國的民間學校,可能都使用簡體字、發音也是中國口音。

現在美國很多學區開始雙語沉浸教學,許多這些學區的港台裔華語老師,目前盡量用繁體漢文教學,但民間團體主導的在校課後華語輔導幾乎都是簡體字,而且發音也偏向中國口音,之前跟當地僑教中心反應,希望台灣僑委會能透過當地僑領去和學區接洽,盡可能提供台灣出版的華語教材,但因為預算可能不足而作罷。希望可以考慮照顧一下海外台僑後代們的教育,能鼓勵台僑團體幫忙爭取在提供華語沉浸教學的學區辦理課後輔導,並使用台灣的教材。此外,我希望盡可能推動讓台灣老師去教學,在民間也盡量協助,讓台灣的老師教育台灣的子弟。

僑委會回應我,僑委會等單位開的僑校,都會是台灣人的老師,會將台僑第二代、 僑親都吸引到台灣人的僑校,至於民間會再努力推動。

多元文化輸出全球

海外僑界除了廣為人知的台灣同鄉會和台灣會館系統外,也有越柬寮華僑和客家人,但一直都沒有原住民團體,雖然也有不少原民僑胞旅居海外。希望僑委會能撥款或更積極地鼓勵各僑區的原住民台僑,組織有規模的僑團,讓僑務工作更多元,跟照顧到台灣民族各個族群。我在僑委會的計畫裡,留意到對原住民這部分比較欠缺, 希望能看到完整的工作內容,請相關單位再提供。另外,國際情勢看來,不少孔子學院正在收攤,我們是不是進一步推動台灣文化的辦學計畫,抓緊這個時刻,將台灣的多元文化輸出全球,相關教育部分我也請僑委會再提供計畫報告。

2020-11-11,外交及國防委員會,僑務委員會 童振源委員長。

===============================

【烏日服務處】

地址|臺中市烏日區中山路一段525號

電話|(04)2337-7383

服務時間|週一至週五 9:00-18:00

【沙鹿服務處】

地址|台中市沙鹿區中山路537號

電話|(04)2662-0913

服務時間|週一至週五 9:00-18:00

【霧峰服務處】

地址|台中市霧峰區文化巷57號

電話|(04)2330-5663

服務時間|週一至週五 9:00-18:00

【大肚服務處】

地址|台中市大肚區自由路148號

電話|(04)2699-8903

服務時間|週一至週五 9:00-18:00

【龍井服務處】

地址|台中市龍井區中央路三段169號

電話|(04)2639-1163

服務時間|週一至週五 9:00-18:00

【龍井新庄聯絡處】

地址|434-006 台中市龍井區新庄街一段138號

電話|0917-191-058

【免費法律諮詢服務】 (需事前預約)

烏日─每周四 19:00-21:00

沙鹿─每週三 09:30-12:00、每周五 19:00-21:00

大肚─每週二 19:00-21:00

龍井─每週三 19:00-21:00

霧峰─每週五 19:00-21:00

【免費長照 2.0 諮詢服務】 (需事前預約)

烏日─每週三 16:00-18:00

沙鹿─每週二 16:00-18:00

大肚─每週二 19:00-21:00

【3Q聽你說 委員服務時間】 (需事前預約)

大肚─週二 19:00-21:00(每月二、四週委員時間)

龍井─週三 19:00-21:00(每月一、三週委員時間)

烏日─週四 19:00-21:00(每週委員時間)

沙鹿─週五 19:00-21:00(每月一、三週委員時間)

霧峰─週五 19:00-21:00(每月二、四週委員時間)

#3Q陳柏惟 #中二立委 #台灣基進

===============================

◆ 訂閱3Q的Youtube → https://www.youtube.com/c/3QChen

◆ 追蹤3Q的FB → https://www.facebook.com/3Q.PehUi/

◆ 訂閱3Q的Podcast → 3Q陳柏惟

◆ 追蹤3Q的IG → wondachen

◆ 追蹤3Q的噗浪 → wondachen

◆ 追蹤3Q的推特 → @3QTan

===============================

◆ 台灣基進官網 → https://statebuilding.tw/

◆ 訂閱台灣基進官方Youtube → https://pros.is/L8GNN

◆ 追蹤台灣基進官方臉書 → https://www.facebook.com/Statebuilding.tw/

◆ 捐款支持台灣基進 → https://statebuilding.tw/#support

以行銷策略探討國際生選擇學校之因素-以H學校新南向專班為例

為了解決教育部國際文教處 的問題,作者羅美欣 這樣論述:

近年來,因台灣推動新南向政策,許多來自東南亞國家的國際生選擇來台就學。本研究整理相關文獻及調查找出新南向學生選擇台灣學校的關鍵因素。因此本研究想更了解國際生選擇台灣學校之因素,將研究結果提供H學校相關單位,以有效實施與發展行銷策略本研究本以AHP層級分析法探討國際交學生選擇學校之關鍵因素及權重排序,總共有3個構面及11個因素,透過問卷調查法進行研究,以H大學新南向專班學生為研究對象,有效問卷70份。結果如下:一、 對於越南籍學生選擇學校之因素;「語言課程」、「友善安全環」、「生活費」、「打工收入」最重要。二、 對於印尼籍學生選擇學校之因素;「獎學金」、「語言課程」、「打工收入」、「專業課程」

。三、 兩個族群合併後的影響國際生選擇學校之關鍵構面「學校構面」、「經濟構面」、「學校環境構面」。

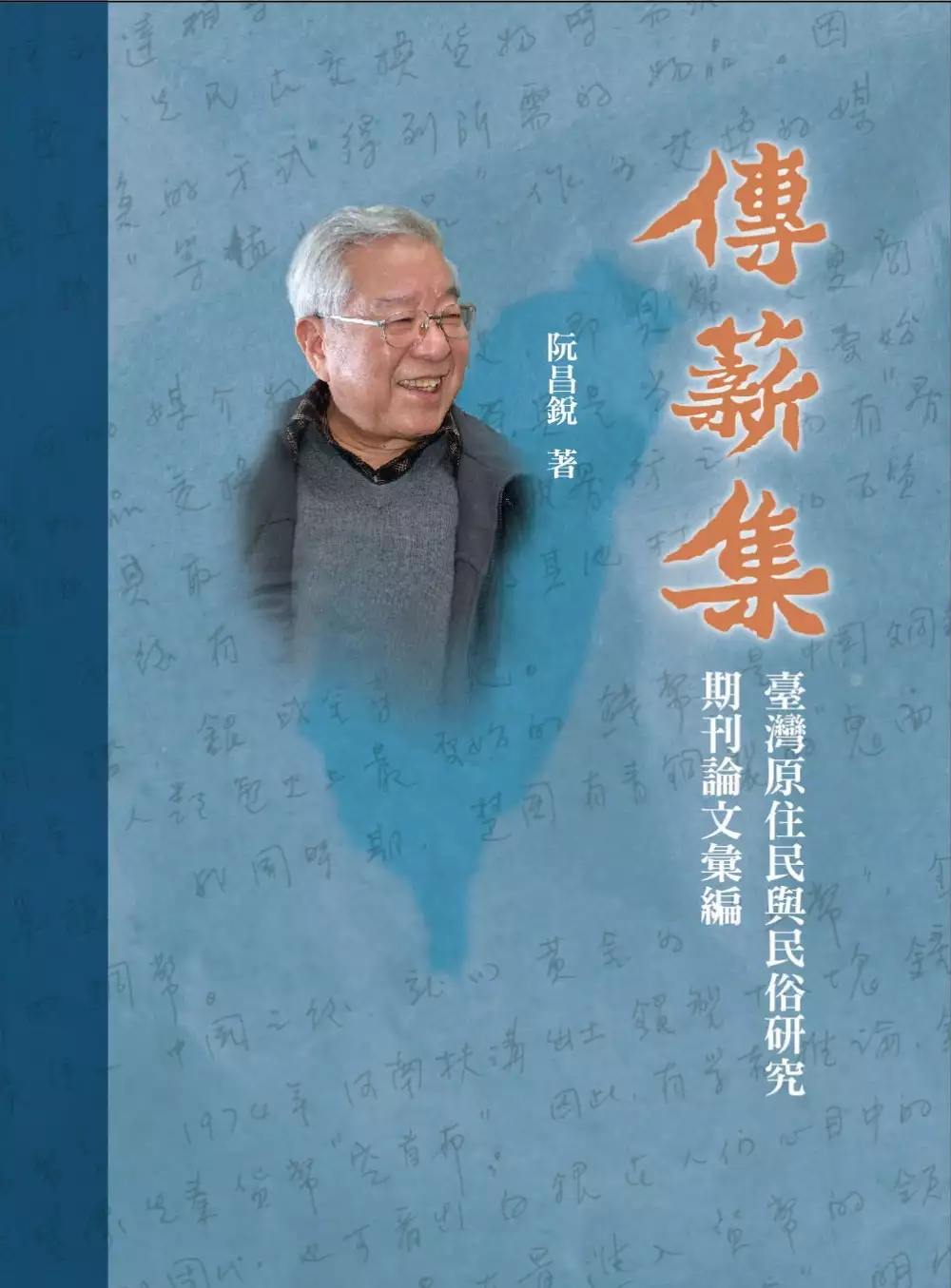

傳薪集:臺灣原住民與民俗研究期刊論文彙編

為了解決教育部國際文教處 的問題,作者阮昌銳 這樣論述:

在人類學和博物館學領域中,作者阮昌銳教授熱愛教書與田野工作,多年來累積學術貢獻甚鉅。另外,因為熱心推廣,策畫許多展覽,且勤於寫作,讓更多人了解臺灣原住民與常民文化。除了相當數量的專書,在各處所發表的期刊文章多元而豐富,為了將多年累積發表的作品傳達給更多的讀者,特別彙編本書,讓知識不致於被塵封於圖書館的角落。 封面書名《傳薪集》由已故的陳奇祿院士親自題寫,為感念師恩,阮教授特別再以《傳薪集》為名,希望能夠延續同樣的理念,傳火於薪;並期待這此書能成為一個典範,年長的學者或師長,能由家人或學生將整理其重要著作並出版發表,讓其學術成果能傳續不絕。 作者簡介 阮昌銳(1937年1月19日

-) 人類學家,博物館學、民俗學與臺灣原住民研究者。國立臺灣大學人類學系畢,至美國印第安納大學民俗學研究所以《原住民神話故事》為論文取得碩士學歷。1970年至國立政治大學民族社會學系(民族學系前身)教書十年, 1980年進入臺灣省立博物館(國立臺灣博物館前身)人類學組服務二十年退休。曾經接受臺灣省政府委託,耗時15年動用全臺原住民族鄉鎮公所及教師超過80人,於1998年完成臺灣原住民族族譜調查。2000年退休後先後在慈濟大學、空中大學、臺北藝術大學、臺北科技大學等校擔任兼任教授,並參與各項學術計畫。在國立空中大學教授「家庭人類學」並錄製DVD,曾經榮獲90學年度金環獎電視類。

圖輯 貼近土地走入民間的人類學家――阮昌銳教授《傳薪集》序/孫大川 「阮昌銳老師曾經教過我!」這句話是我永遠的驕傲/張駿逸i 總是給人溫暖的百科全書式學者──阮昌銳老師/王雅萍 民俗學是研究常民文化的科學/林承緯 自序 原住民族與人類學篇 植物動物與原住民文化 原住民族傳統節慶的意義 三個噶瑪蘭族的故事 宜蘭地區漢化的噶瑪蘭族初步調查 大港口漢人的阿美化――涵化的個案研究 大港口阿美族調查簡報 阿美族的社會 母系社會的婚姻習俗──臺灣東部阿美族 臺灣東海岸的巨石文化 臺灣原住民族雕刻藝術 泰雅族的貝珠衣 賽夏族的矮靈祭 臺灣原住民族系譜調查演講實錄 鹿野忠雄《東南亞細亞民族學先史學

研究》楊南郡博士中譯本序 博物館篇 陳奇祿先生與臺灣省立博物館 博物館的歲月 地方性博物館的構想 三百年前臺灣文化的縮影──臺灣古地圖 科舉文化特展 記第一屆澳洲岩雕藝術會議 東南亞的土著藝術及展覽計劃 近年來古物的採擷、展覽與保存 民俗總論篇 對「當前臺灣鄉土研究的方向」的幾點淺見 人類學與地方文獻 傳統生命禮俗的特性 從儒釋道談臺灣民間信仰 殷商時代的社會經濟生活 楚人的宗教信仰 民間信仰篇 寺廟的人文活動 城隍爺的崇拜 東方的麥加南鯤鯓代天府 臺灣民間的巫術信仰 從臺灣民間宗教習俗談民間藝術的發展 中元普渡習俗及其意義與特色 臺灣的關公崇拜 義民爺的崇拜及其功能 大樹的崇拜 臺灣民

間的石頭神 動物與民間信仰 民間的義犬崇拜 臺灣民間的蛇神崇拜 雷電的神話與崇拜 民間習俗、傳說與節慶篇 促進人際關係的送禮習俗 金錢銀錢的諺語 從諺語看婚姻的重要性 從諺語看中國社會的親子關係 人類婚禮的共同性 談拋繡球 虎與民俗 民間的異常風俗 春到人間話牛陣 傳統過年習俗的特色與意義 端午節的起源習俗與意義 民俗工藝篇 民間門神的崇拜 概說傳統民俗文物 臺灣民間宗教工藝 宗教性的民間表演藝術 民間的巫法藝術 民間的民俗版畫 龍與鳳 附錄:出版品著作年表 自序 2015年4月,我很榮幸受邀參加國家圖書館「百人千書齊力授權,知識成果全球分享」活動,至今已有19本著作收錄於【臺

灣華文電子書庫】,無償提供全世界讀者不限時間空間線上閱讀。沒想到就在一月後因小中風住院治療,為展開復健療程,也暫時停止了我非常喜愛的教書與田野工作。 這二年來,孩子們一直鼓勵我打起精神,動動腦作點運動,就建議一起來整理我在期刊雜誌上所發表的文章,甚至可以挑選一部份編輯出版。好處是一方面來回顧自己的作品,一方面也可以讓這些期刊論文與前述電子書計畫一樣,能有機會將知識傳達給更多的讀者,不致於被塵封於圖書館的角落。 回顧在期刊發表論文的歷程,可遠溯至我在羅東中學求學時期,寫校園花絮,刊登在《豐年雜誌》;宜蘭高中時期,還投稿至臺北工專(現北科大)學生編的《松竹月刊》。臺灣大學時期,幫《中央

日報》的兒童周刊寫些人類學的常識,如「我們的遠古祖先北京人」等。畢業後到中央研究院民族所工作,曾蒙林衡立先生厚愛,邀請寫作有關噶瑪蘭族的歷史與文化的文章,刊載於《臺灣文獻》。猶記其中一在民族所刊物發表的有關南澳泰雅族的農業一文,被抄襲刊登在《臺灣銀行季刊》,當時我有些感嘆,這筆稿費應該蠻不錯的。 1967年我申請公費至美國印第安那大學民俗學研究所留學,回國後選擇以民俗為研究主題撰文發表。1970年起在政大民族系教書十年,將田野調查報告與論文投稿在系所的刊物,如《邊政學報》。後來有機會至「夏威夷東西文化中心」做短期研究,回國後轉至臺灣省立博物館(現臺灣博物館,以下簡稱「臺博」)人類學組擔任

研究員,開始從事人類學與博物館的社會教育推廣工作。 在臺博任職二十年間,適逢「文化建設委員會」(文化部前身)成立,開始重視臺灣常民文化,我也開始參與許多重要的討論會,並撰寫學術性與通俗性的相關論文。我曾在《臺灣時報》每週寫作「民俗與民藝」專欄,在教育部國際文教處《海外學人月刊》開設「傳薪集」專欄。尤其是「傳薪集」,每月交一篇,共寫了五年,累積六十幾篇的成果。1987年臺博將這些文章集結出版,封面書名《傳薪集》由我的老師陳奇祿先生親自題寫,十分感恩。回顧至此,我決定將本書再以《傳薪集》為名,希望能夠延續同樣的理念,傳火于薪,傳續不絕。 退休後我繼續在臺北藝術大學傳統藝術研究所擔任兼

任教授,開設「臺灣原住民與社會文化」及「臺灣民俗」課程。也應邀策劃過許多展覽,最常合作的是宜蘭的國立傳統藝術中心,有「黃舉人宅展」、「吉祥仙佛」及「博古賞珍」等,除了特展文章,該中心的《傳藝雙月刊》也常邀我撰稿。猶記編輯經常遇到受邀撰稿的學者,在截稿前突然失聯或拖延,因此我常被要求在一週內交出三千字左右的文章。那時,我不但在時限內完成,還親自把剛出爐的稿子送到編輯室,好幾次主編都站在門口等候取稿,稱我為「救火隊」。 由於我寫作的題目非常多元,久而久之,也開始觸類旁通,似乎是熟能生巧、自成一格。一般朋友寫民俗事物的現象,我更有興趣去推究為什麼如此,也就是去發掘民俗文物的功能與意義。有時在想

,或許我這個不太懂得拒絕的個性,所以稿緣好,任何雜誌期刊邀請,我幾乎來者不拒。連兒童期刊或讀物,像《幼獅少年》、《國語日報》的少年天地及小學教材等邀約,我都當成是博物館與人類學推廣教育的最好時機。 默默地,一個一個字爬梳,期刊論文積稿成篇,再加上已出版的圖書,就數量看,幾乎是等身的高度了。我對孩子們說,爸爸不是生意人,只是個寫作者,我寫的文章就是我的資產,我寫的《大港口的阿美族》等書,在全世界重要圖書館都可以找得到,甚至現在因著數位化,全世界都可以看得到,這些是我留下的永恆資產,有傳世的價值。謝謝我的家人,在數十年如一日的寫作歲月中,提供我安穩寧靜的空間和環境。現在,孩子們有的出錢有的出

力,遍尋圖書館將我在各期刊雜誌中發表的超過300篇的文章一一找出來,挑選編輯數篇出版本書作為我今年八十歳賀禮,完成我的心願。回想我的老師凌純聲教授,其重要著作至今沒能被整理出版,因此也期待《傳薪集》能立下一個典範,年長的學者能有家人或學生,為他們整理編輯,讓學術成果得以薪火相傳。 謝謝孫大川副院長、張駿逸教授、王雅萍系主任、和我的學生林承緯教授,自去年在政大幫我籌辦了一場熱鬧的暖壽活動後,又積極協助鼓勵推動本書的出版,在百忙中還為我寫推薦序,我何其有幸,只能向他們致上最深的謝意。長期致力於推廣原住民文學的「山海文化雜誌社」,願意擔任拙著的出版發行者,而出版期間又正值「臺灣原住民族文學獎」

系列活動展開,還要分心照顧本書的編務,工作之辛苦可以想見。這也讓我回想起本書中,每一篇期刊論文發表背後,都有像山海的林宜妙小姐這樣非常辛苦又熱心的編輯人,而所有文章或論文中引用到的參考資料,是來各方同道田野調查與辛勤寫作的成果,謹在此向他們致敬。本書出版時間匆忙,我本人因身體因素,無法親自校對,或有錯誤或因投稿時採用不合時宜的寫法,如原住民族或族名等稱呼,若有不敬之處,祈請見諒。最後,將此《傳薪集》獻給賜我生命的天地與父母,給我養份的臺灣社會與文化,和造就我知識學術生命的師長們。謹為自序。 阮昌銳 泰雅族的貝珠衣 一、珠貝衣與織貝 珠貝衣是古老的衣飾文化,與《尚書.貢禹》上記載的

「織貝」有密切的關係。 《尚書.貢禹》成書於戰國時期,其所記揚州土貢「織貝」。有歷史學者認為是海南島的木棉織品,與《後漢書》中的「廣幅布」為一類的織品。歷史學者也提出木棉在先秦時期即從印度傳入。記音「吉貝」,文獻上常稱貝、織貝是織木棉成布的意思。織是動詞,貝為吉貝省稱,久而久之,織貝成為名詞。指當地以木棉(貝)為原料的布。至今,海南島仍有織貝和吉貝的叫法。《禹貢》中揚州南海卉服之島夷就是海南島的原住民,這是南京大學歷史系劉興林教授畢看法。(《江海學刊》,二○○五) 另有學者也討論「織貝」出於海南。談到《尚書.貢禹》中記載天下九州物產土貢時說:揚州「島夷卉服,蕨篚織品」,提出南宋蔡沈《書經集

傳》「織為貝文」,亦即織有貝形紡織的錦。認為是織貝是織有貝文的紡織品。 以上是歷史學者的觀點,而民族學者卻提出另一種看法,同樣來解讀《尚書、貢禹》有關揚州的記載:「島夷卉服,蕨篚織品,蕨包,橘柚,錫貢」。卉服是棉衣,織貝是鑲有貝殼的布料,錫是承受旨意。日據時期在臺灣的學者尾崎秀真先生,認為貢物中織貝是臺灣北部的原住民泰雅族的珠衣。所謂「島夷」是指臺灣的原住民。尾崎認為臺灣在五、六千年,即中國三皇五帝前,中國大陸作為貨幣的子安貝產於以臺灣為中心的黑潮流域的島嶼,所以當時大陸的貨幣全仰賴臺灣的供應,當時的泰雅族已有很高的文化,尤其是貝殼文化。尾崎也提出常世國的說法,雖然他的說法仍有探討的空間,但

他對泰雅族的貝珠文化還是高度肯定的。 臺灣光復後,中央研究院民族學研究所的創始人凌純聲教授,提出百越文化與臺灣原住民文化關係的論文,在華南地區百越文化的古老特質和原住民文化的特徵,作比較時,發現原住民社會之中有許多古老百越民族的特徵。其中一項,就是「織貝」。凌教授認為百越民族中的織貝就是泰雅族的珠貝衣。當然還有一些研究東南亞和環太平洋古文化特色的學者,也提出了相同的觀點。

外籍學生來臺學習華語的動機、學習適應與學習滿意度之研究

為了解決教育部國際文教處 的問題,作者文芝郁 這樣論述:

中文摘要 本研究旨在探討外籍學生在臺學習動機、學習適應與學習滿意度之間的相關性。本研究採問卷調查法,量化研究工具包括學習動機量表、學習適應量表與學習滿意度量表,各別從屏東與台北地區取樣,有效問卷共89份。以次數分配、描述性統計、積差相關分析,研究結果如下:一、因為外交關係,外籍學生以來自東南亞國家馬來西亞為主要國家。二、學費便宜是來臺就讀最主要的理由。三、學習動機、學習適應與學習滿意之間均具有顯著的正相關存在,其中以學習適應與學習滿意度相關係數最高0.652,解釋變異量為42.5%。 總結以上發現,學習動機、學習適應與學習滿意度有顯著的正關聯性。

想知道教育部國際文教處更多一定要看下面主題

教育部國際文教處的網路口碑排行榜

-

#1.外國政府或機構之獎學金提供五、如何取得留學公費資訊

教 育 部 公費留學考試簡介. ─ 給有志出國留學的青年朋友─. 教育部國際文教處科長 楊修安. 民國94.10.05. 2. 簡 報 綱 要. 一、公費留學政策. 二、公費留學執行作法. 於 www.nhu.edu.tw -

#2.最新消息-標題

標 題, 教育部100年留學獎學金甄試事宜。 公佈者, 吳慧瑩 ... 或逕自教育部國際文教處網站( http://www.edu.tw/bicer/index.aspx/ 電子公告欄) 下載。 於 tube.ee.tku.edu.tw -

#3.To:教育部國際文教處劉玉婷小姐02-23976977

會議名稱:104年開拓華語文教育產業海外需求計畫第2次. 工作坊. 開會時間:103年10月29日(星期三)下午2時. 開會地點:中央聯合辦公大樓18樓第5會議室. 於 www.feu.edu.tw -

#4.其他出國留學資訊 - 學生事務處

新增網頁1 出國留學* 教育部國際文教處(考試相關訊息∕榜單∕考古題∕國外大學參考名冊∕各... 於 student.ntunhs.edu.tw -

#5.教育部96年公費留學考試

教育部96年公費留學考試將於教育部國際文教處網站. http://rs.edu.tw/bicer/chinese.htm. 歡迎上網下載. Back. ::: 快速連結(網站). 於 www.nchu.edu.tw -

#6.教育部國際文教處在PTT/Dcard完整相關資訊| 小文青生活-2022年8月

教育部國際文教處 - 自助旅行最佳解答2020年11月27日· 國際及兩岸教育司2013年1月4日· 主旨:教育部國際文教處自... 加拿大打工度假問答大全-20200828的「 線上課程PTT?tw ... 於 culturekr.com -

#7.【活動報導】盧雲賓博士蒞校主講「歐洲文教合作交流座談會」

國立宜蘭大學國際事務處9月23日(三)於本校綜合大樓101教室舉辦「歐洲文教合作交流座談會」,邀請曾擔任駐俄代表處教育組組長、現為教育部國際及兩岸教育司教育副參事 ... 於 oia.niu.edu.tw -

#8.教育部國際文教處在PTT/mobile01評價與討論 - 銀行資訊懶人包

在教育部國際文教處這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者jodychiang也提到【1/13(四)線上講座】從多元智能談孩子的資優天賦發展——天賦優勢面面觀時間:1/13(四) ... 於 bank.reviewiki.com -

#9.國際文教處- 教育百科

名詞解釋: 國際文教處全名為國際文化教育事業處,在教育部組織中設立較晚。初民國十七年(1928)十二月十一日國民政府公布〔教育部組織法〕並無此項設置,至三十六 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#10.教育部海外留遊學契約應記載事項及不得記載事項執行情形查核 ...

料,掛號郵寄至:100 台北市中山南路5 號,教育部國際文教處三科,. 並於信封上註明「留遊學查核」字樣。 (一) 留學服務業者:. 1. 書面資料自我檢查表(附表2)。 於 www.hc.edu.tw -

#11.##轉知國立暨南國際大學國際文教與比較教育學系111學年度 ...

主旨:轉知國立暨南國際大學國際文教與比較教育學系111學年度碩士班入學考試資訊 ,如附件,請查照。 相關檔案. 1101007430_DI.PDF. 於 jhes.ylc.edu.tw -

#12.學校推動國際教育應有的認識

教育部國際文教處 文化專員邱玉蟾. 壹、 認識國際教育 ... 指體制內學校在校內實施國際面向課程,這對高等教育、中小學教育、國. 際學校教育而言都是需要的,只是實踐 ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#13.教育組簡介- 駐歐盟兼駐比利時代表處Taipei Representative ...

教育組簡介:. 教育組負責歐盟與比利時之文教業務,此外教育組依教育部指示,另兼辦盧森堡與荷蘭之文教業務。 ... (七) 蒐集研析國際文教資訊。 於 www.taiwanembassy.org -

#14.獎補助系統開放檢視時程及表冊調整

為配合高等教育司、國際文教處及統計處表冊提供時程,獎補助系統開放檢視時程及表冊做此調整,調整如下:. 一、第一次檢視量化基本資料(102年11月7日至11月11日): ... 於 dhe-fund.yuntech.edu.tw -

#15.董事會 - 財團法人高等教育國際合作基金會

職稱 姓名 代表單位 代表體系 董事長 蘇慧貞 國立成功大學/校長 公立一般大學 董事 劉孟奇 教育部/政務次長 教育部(當然董事) 董事 朱俊彰 教育部 高等教育司/司長 教育部(當然董事) 於 www.fichet.org.tw -

#16.前高教司長李彥儀回國接任教育部國際司長| 文教新訊 - 聯合報

教育部 今天發布人事新訊,駐英國代表處教育組參事李彥儀今天起接任國際及兩岸教育司司長職務,他曾任高教司長、技職司長等職。國... 於 udn.com -

#17.轉知教育部國際文教處自本(102)1月1日起更名為... - 園中讚!| 遊戲 ...

一、依據教育部102年1月4日臺教文(一)字第1010... | 遊戲基地資訊站. 於 najvagame.com -

#18.主持海外留學、翻譯考試、文教人員出訪等多項 ... - 謝佳玲老師

網站作者:教育部; 適用程度:華語教師--CEFR-C1; 瀏覽人次:1053; 平均評分: 主要類別:學術單位; 次要類別:其他單位; 關鍵字詞:國際文教處、華語教師選送、師資認證考 ... 於 sharechinese.tcsl.ntnu.edu.tw -

#19.獨家》五星旗插旗資安攻擊教育部緊急傳訊各校應變 - 自由時報

7 天前 — 教育部今日凌晨緊急傳訊各大專校院提醒,近日資安攻擊情勢升高, ... 對於駭客資安攻擊的威脅,教育部各司處負責的網路系統,每小時會予以檢視並通報 ... 於 news.ltn.com.tw -

#20.NPUST - 國立屏東科技大學- 國家公園大學- 綠色大學

本校致力向綠色永續的科技學府邁進,除了朝向國際化努力之外,教學重視學生實作成效,務求畢業即就業的目標; ... 屏科大攜手空軍辦理「小小航天工程師」科普教育活動. 於 wp.npust.edu.tw -

#21.臺灣國際文教創新交流協會「大學校院國際化現況調查」線上 ...

臺灣國際文教創新交流協會「大學校院國際化現況調查」線上發表會 · 相關內容 · 教育部國民及學前教育署人權教育資源中心「教室外的人權課系列(二) 鑿歷史的 ... 於 www.hlgs.hlc.edu.tw -

#22.99 年教育部儲備駐外人員甄選簡章

書,報考資格為本部具薦任第六職等以上教育行政職 ... 上,教育行政職系或一般行政職系任用資格及日語、 ... 國際文教處第一科(台北市中山南路5 號;資格不合或資. 於 www.ncyu.edu.tw -

#23.C10100270-教育部國際文教處林文通處長參訪法國報告

基本資料. 系統識別號, C10100270. 主題分類, 教育文化. 施政分類, 教育及體育. 計畫名稱, 教育部國際文教處林文通處長參訪法國報告. 報告名稱, 教育部國際文教處林 ... 於 hualien-fei-579973.middle2.me -

#24.國民及學前教育署委託國立中正大學辦理「教育部 ... - 研究發展處

一、 依據該署106年8月22日臺教國署高字第1060089708號函辦理。 二、 旨揭研討會訂於106年10月19日及20日假高雄蓮潭國際文教會館舉行,隨函檢附該署來函影本及會議 ... 於 www.rdo.fju.edu.tw -

#25.【國際處公告】111年教育部歐盟獎學金甄試簡章

一、本獎學金獎助對象為歐盟執委會文教總署2022-2023學年「新伊拉斯莫斯計畫」聯合碩士課程獎學金(Erasmus Mundus Joint Master Degrees Scholarships)備取生;經教育部甄 ... 於 international.utaipei.edu.tw -

#26.教育部全球資訊網-本部各單位

單位名稱 聯絡方式 1 綜合規劃司 聯絡方式 2 高等教育司 聯絡方式 3 技術及職業教育司 聯絡方式 於 www.edu.tw -

#27.林文通處長帶你走遍天下 - 國立中山大學

一大早就有許多慕名而來的粉絲們,期待著教育部國際文教處林文通處長的蒞臨,一開金口就博得滿堂彩,林文通處長以一貫的林氏幽默開場,他還表示:「一般的演講都希望 ... 於 www.nsysu.edu.tw -

#28.教育部國際文教處 - Facebook

教育部國際文教處. Local Business. Like. Liked. About. Local Business. Page transparency. Facebook is showing information to help you better understand the ... 於 m.facebook.com -

#29.留學講座2004年-教育部公費留學資訊Openfind - 臺北市立圖書館

主講者:楊修安科長(教育部國際文教處三科). 點閱數:13428; 資料更新:110-07-15 09:49; 資料檢視:110-07-15 09:49; 資料維護:臺北市立圖書館. 回上一頁. 於 tpml.gov.taipei -

#30.疫情延燒國際教育交流受影響- Newsweek - 小世界周報

台灣各大專院校出國交換人數攀升,根據教育部去年公告之統計數據, 106 ... 是全台國際交流活躍度最高的大專校院之一,該校國際合作事務處國際教育組 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#31.教育部公費留學考試

教育學門共有七項研究領域;筆試考科為1. ... 可參閱教育部國際文教處「公費留學與各項獎學金專區」:http://www.edu.tw/bicer/content.aspx?site_content_sn=8488 ... 於 www.ced.ncnu.edu.tw -

#32.全球獎學金總覽-教育部公費留學

公費獎學金不用筆試,簡章可以在教育部的國際文教處下載。準備好資料和研究計畫給教育部之後,教育部會從這些研究計劃裡挑出一些人來面試;面試通過就可以拿到公費 ... 於 www.ieeuc.com.tw -

#33.臺灣國際文教創新交流協會函 - 國立基隆女中

發文字號:臺國文教字第1110000003號 ... 主旨:本會與國立陽明交通大學國際事務處合辦首屆「國際教育 ... 長、教育部國民及學前教育署戴淑芬副署長、英國文化協. 於 www.klgsh.kl.edu.tw -

#34.與「虹城企業有限公司」相似的公司 - 104人力銀行

因應全球國際化競爭趨勢, FAMES以專業團隊設計生產技術效率化垂直整合及提昇專業 ... 銀級認證2019 榮獲教育部體育署運動企業認證2019 榮獲公司治理評鑑前5%殊榮2019 ... 於 www.104.com.tw -

#35.第三項國際文教交流 - 外交部

壹、政府間簽訂之教育文化協定. 為推動與各國文教交流關係,我國積極與外國各級政府簽訂. 教育合作協定或瞭解備忘錄,以作為雙方各項交流合作之依據,. 此係我國教育部 ... 於 multilingual.mofa.gov.tw -

#36.金牌校長領軍!斗六石榴國中成立雲縣首間實驗科技學校

縣府教育處長邱孝文表示,這是一所讓對技職有興趣的學生提前扎根的學校,一半上課時間是手作課程,台積電文教基金會也樂觀其成。 邱孝文指出,因應實驗 ... 於 www.chinatimes.com -

#37.教育部公費留學與各項獎學金報名資訊網

教育部 為贊助歐盟執委會文教總署「新伊拉斯莫斯計畫」 (Erasmus+ Programme),鼓勵我國優秀學生積極參與該計畫碩士課程,培養國際視野、提昇國家競爭力,與「新伊拉斯莫斯 ... 於 www.scholarship.moe.gov.tw -

#38.教育部3名校獎學金簡章 - 國立陽明交通大學傳播與科技學系

(中央社記者林思宇台北24日電)教育部今天表示,「臺灣·劍橋獎學金」、「臺灣·聖路易市華盛頓大學獎學金」及「臺灣·南加州大學獎學金」簡章已經公告在教育部國際文教處 ... 於 dcat.nycu.edu.tw -

#39.臺灣國際文教創新交流協會企製「典範國際人才影音專訪」

二、在全球化的時代,世界各國已進入相互競合的跨國流動狀態,面對來自各國的挑戰,教育部積極推動「國際教育2.0」,以幫助臺灣青年學子提昇國際素養,成為具備「全球移動 ... 於 www.lines.tn.edu.tw -

#40.首創府院校照護運動選手!史哲:打造全國最完善運動醫學服務 ...

另外,教育局自2020年起亦與大同醫院合作,整合高中以下學校體育班優秀 ... 外,計畫團隊亦執行教育部體育署運動防護體系建置輔導計畫多年,對於運動 ... 於 focus.586.com.tw -

#41.國際及兩岸事務處-國際移動力 - 義守大學

101.11.28, 行政院大陸委員會香港事務局九龍辦公室(海華服務基金)李志文博士帶領香港傳媒記者參訪團來訪, 香港, 參訪. 101.11.27, 教育部國際文教處林文通處長蒞校演講 ... 於 www2.isu.edu.tw -

#42.兩岸教育主管單位聯絡表- 常見問答 - 財團法人海峽交流基金會

教育部國際 及兩岸教育司(原大陸事務工作小組):886-2-77366666 教育部國民及學前教育署(原中部辦公室):886-4-37061800 大陸委員會:886-2-23975589 轉文教處學術 ... 於 www.sef.org.tw -

#43.中臺科技大學

中臺科技大學(Central Taiwan University of Science and Technology),本校秉持「技術專業、人文關懷」理念,培育術德兼修之健康產業專業人才,自我期許成為中台灣 ... 於 www.ctust.edu.tw -

#44.中區原青創業生態圈今簽署合作備忘錄- 文教新聞

U-start原漾計畫中區夥伴學校國立暨南國際大學透過臺灣國立大學系統, ... 會原住民創新資源及貸款以及教育部青年發展署U-start創新創業及原漾計畫。 於 www.ner.gov.tw -

#45.竹市校園全面設置WiFi 添購平板電腦提升數位學習 - 更生日報

新竹市政府教育處表示,教育部補助各縣市辦理「推動中小學數位學習精進方案」,新竹市46所公立國中小學校都購有平板電腦,依規定核算數量,讓學生上 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#46.行政學大意考前衝刺: 初考(五等).地方政府特考

7下列敘述中何者爲教育部的幕僚單位?(A)國際文教處(B)會計處(C)軍訓處(D社會教育司。 8.下列敘述中何項錯誤?(A)行政首長決定政策方針(B)幕僚人員準備決策所需之資料計 ... 於 books.google.com.tw -

#47.教育部/國際及兩岸教育司Department of Internaional and ...

教育部國際 及兩岸教育司網站上資料包含: 外國大學參考名冊、海外留遊學安全須知、留學貸款簡介與申請須知、公費留學與各項獎學金專區等各項實用資訊,歡迎同學上網瀏覽! 於 c047.wzu.edu.tw -

#48.網站連結 - 正修科技大學國際事務處

1. 財團法人海峽交流基金會2013/08/08; 2. 行政院國家科學委員會國際合作處2013/08/08; 3. 教育部國際文教處2013/08/08. 共3筆資料第1/1頁|. 於 oia.csu.edu.tw -

#49.從教育做起學習成為全球化的國際公民教育部國際文教處劉慶仁 ...

師資培育中心針對修習教育學程同學們特別開設之教育專業成長講座,於4月23日邀請到教育部國際文教處劉慶仁處長蒞校舉辦講座,劉處長以「與國際接軌-從 ... 於 1www.tnua.edu.tw -

#50.留、遊學活動應注意事項

在教育國際化觀念驅動下,赴海外研習並追求不同文化與生活體驗,已蔚為風潮。每年至外國留、遊學之年輕學子,日益增加。有鑑於此,教育部特別提供以下資訊供社會各界及 ... 於 acdm.tcssh.tc.edu.tw -

#51.祖父母節世代同樂共學青發處邀祖孫體驗創客趣味 - 新頭條

教育部 自100年起將每年8月的第4個星期日定為「祖父母節」,為倡導家庭世代同樂共學,臺北市青少年發展處將於8月27日(星期六)舉辦兩梯次「八卦迷宮陣」 ... 於 www.thehubnews.net -

#52.臺灣國際文教創新交流協會與國立陽明交通 ... - 國立虎尾科技大學

貴賓及與談人包含:教育部蔡清華政務次長、教育部國民及學前教育署戴淑芬副署長、英國文化協會羅瑞福處長、美國在台協會鄧艾德發言人、學術交流基金會李沃 ... 於 www.nfu.edu.tw -

#53.各國留學相關網站 - 國立臺南大學

本文轉載自台灣教育部國際文教處 ... 在海外須緊急投訴或救助事件: 我國駐各國使館代表處(外交部)及文化組(教育部)、「旅外國人緊急救助全球免付費 ... 於 www2.nutn.edu.tw -

#54.林智堅論文核心全抄襲?四大根據,台大火速撤銷林學位

4 天前 — 台大教務長丁詩同指出,論文中出現許多處嚴重重疊抄襲的內容,尤其 ... A:引用教育部法源和國際公認六大抄襲類型,確認論文是否具備「抄襲」事實。 於 www.gvm.com.tw -

#55.海外留學- 教育部國際及兩岸教育司

業務專區. 教育新南向 · 國際合作 · 兩岸事務 · 僑外生事務 · 海外留學 · 外賓與教育高級專業人才 · 海外臺灣學校 · 華語教育 · 港澳文教 · 大陸台商子女就學. 於 depart.moe.edu.tw -

#56.臺灣國際文教創新交流協會「大學校院國際化現況調查」線上 ...

說, 明:. 一、, 為深化國際教育發展,本會於本(2022)年1月進行「臺灣大學校院國際化現況調查」,為臺灣高教國際化發展20年來首次綜整性研究調查。 於 www.ntpehs.ttct.edu.tw -

#57.參與“公費留學考試” 1 心得分享 給東吳社工的學妹學弟

如果你對於報考公費留學有興趣,可以上「教育部國際文教處」網站,裡頭. 會有每一年度的公費留學的簡章和相關資訊。最重要的該年考試「學門」、「考. 於 www.scu.edu.tw -

#58.美洲教育者年會訪團參訪北維州實驗中文學校臺灣華語文學習中心

教育部國際 及兩岸教育司司長李彥儀﹑高教合作基金會執行長陳美芬、AIT ... 另外﹐駐美代表處教育組組長遲耀宗、秘書鄭揚﹐以及華府文教中心副主任楊佳 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#59.OECD 國家跨疆界教育與高等教育國際化 - 臺灣教育評論學會

輔會,2012)。目前,則由國際文教處. 負責提供留學服務的資訊。此外,國. 科會、教育部、經濟部等相關部會皆. 有延攬人才的相關辦法。 伴隨著臺灣加入世界貿易組織. 於 www.ater.org.tw -

#60.商業經營科| 升學與就業 - 國立員林家商

相關網站 / 升學與就業. 大學入學考試中心 · 技職院校博覽會 · 行政院青年輔導委員會 · 技職校院入學測驗中心 · 教育部國際文教處 · 就業電子報 ... 於 www.ylhcvs.chc.edu.tw -

#61.把熱氣球帶回家金色台東夠你看

在台東舉辦第12年的台灣國際熱氣球嘉年華,每年都吸引了大量的人潮。因為疫情,國人無法自由進出國門,台東成為島內旅遊的首選– 金剛大道、伯朗大道、 ... 於 balloontaiwan.taitung.gov.tw -

#62.教育部組織改造

教育部 組織改造,將整併行政院體委會及青. ... 業務;「國際及兩岸教育司」整併原國際文教處、僑教會及大陸小組等業務;「師資培育及藝術教育司」整合 ... 於 ying016.pixnet.net -

#63.轉知教育部國際文教處自本(102)1月1日起更名為國際及兩岸 ...

說明: ; 一、依據教育部102 年1 月4 日臺教文(一)字第1010002609D 號函辦理。 ; 二、國際及兩岸教育司簡稱國際司;英文名稱「Department ... 於 www.simps.tyc.edu.tw -

#64.送華語到世界- 臺灣華語教育資源中心LMIT

教育部 111年補助華語教師赴菲律賓學校任教第111032T號通告. 2022-07-25 09:18:11 · 華語教師 停止收件 ... 【徵才】淡江大學推廣教育處誠徵教育部華語專案計畫助理1 名. 於 lmit.edu.tw -

#65.教育部國際文教處林文通處長蒞臨南台科大演講分享高等教育 ...

南台科技大學於12月21日於該校E棟13樓念慈國際會議廳盛大舉行「友善台灣國際學生接待家庭計畫」成果發表會,特邀請教育部國際文教處林文通處長蒞校 ... 於 news.stust.edu.tw -

#66.中華民國教育部- 维基百科,自由的百科全书

教育部 為中華民國有關教育學術、體育及青年事務的最高主管機關,並監督各地方政府的教育行政機關。 教育部. Ministry of Education(英語). 中華民國政府機構. 於 zh.m.wikipedia.org -

#67.中國文化大學

中國文化大學111學年度國際專修部申請入學招生簡章 ... 教育部「先進資通安全實務人才培育計畫資安實務教學資源與推廣中心計畫」,謹訂於111年8月18日(星期四) ... 於 www.pccu.edu.tw -

#68.留遊學宣導研習會 - 逢甲大學

研習會由教育部國際文教處馬湘萍科長主講「夢想起飛-開啟世界另一扇窗:教育部公費留學及學生出國留學資訊」,下午安排有加拿大教育中心袁儷尹顧問、 ... 於 www.fcu.edu.tw -

#69.教育部國際文教處自本(102)1月1日起更名為國際及兩岸教育司

主旨: 教育部國際文教處自本(102)1月1日起更名為國際及兩岸教育司。 說明: 一、 依據101年1月20日立法院三讀通過,並獲總統於101年2月3日公布之 ... 於 otc.nutc.edu.tw -

#70.教育部國際及兩岸教育司參考名冊 - 旅遊貼文懶人包

選本部各單位-「國際及兩岸教育司」項下「主題專區」>「. 海外留學」>「公費留學與各項獎學金專區」下載。 ... 四、相關網站- 國際事務處。 教育部國際及兩岸教育司· 教育部 ... 於 traveltagtw.com -

#71.薪水逾4萬元供宿舍台東偏鄉學校9招仍找不到老師 - MSN

進入台東縣政府教育處網站公告招聘代理、代課老師網頁,截至今天,尚有20餘所學校貼出招聘代理、代課老師公告;教育部的「全國高級中等以下學校教師選 ... 於 www.msn.com -

#72.106年行政學(含概要)--獨家高分秘方版 - 第 139 頁 - Google 圖書結果

(98高) ( )下列有關組織分部化的敘述,何者正確?(A)汽車公司的製造部門,係按地區進行分部化(B)教育部設置體育司、國際文教處等,是按功能進行分部化(C)行政院設置青年 ... 於 books.google.com.tw -

#73.元智大學電子報-校園透視

由教育部主辦、國際語言文化中心協辦之「留、遊學宣導研習會」,5月16日(星期三)在五館彥公廳舉行,當天有教育部國際文教處人員到場解說教育部的留學政策,以及 ... 於 web2.yzu.edu.tw -

#74.楊部長宣布將於八十八學年度依學校所在地區、類型

教育部公報第二九五期 ... 校長具有教師資格且願回任教師者,由主管教育行政機關分發學校 ... 項業已決定,已載入「教育部國際文教處網頁」(網址:http: //. 於 twinfo.ncl.edu.tw -

#75.留學考試甄試報名 - 國立臺灣大學秘書室

留學考試甄試報名. 教育部91年公費留學考試簡章暨91年公費留學博士後研究、短期研究、專案培育重點科技短期研究人員甄試公告。相關訊息已載入「教育部國際文教處 ... 於 sec.ntu.edu.tw -

#76.新北市私立復興高級商工職業學校 - 新北市政府教育局

教務處 · 學務處 · 輔導處 · 實習處 · 進修部 · 教官室 · 人事室 · 總務處 · 會計室 · 資訊組 · 圖書館. 教學單位. 美工科 · 資料處理科 · 廣告設計科 · 美術科 ... 於 www.fhvs.ntpc.edu.tw -

#77.「教育部國際文教處」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

教育部國際文教處 資訊懶人包(1),留學貸款專區·›最新消息·›草案預告·›條文內容·›貸款簡介·›相關網頁連結·›各承貸銀行名稱及地址·•海外人才經驗分享及國際連結計 ... 於 1applehealth.com -

#78.歐洲高等教育國際化的觀察與省思

計畫主辦機關資訊 ; 林聰明, 教育部, 政務次長室 ; 周慧宜, 教育部, 國際文教處 ... 於 report.nat.gov.tw -

#79.最新消息 - 國立中正大學國際事務處

111 教育部歐盟獎學金甄試. 本獎學金獎助對象為歐盟執委會文教總署2022-2023學年「新伊拉斯莫斯計畫」聯合 ... 於 oia.ccu.edu.tw -

#80.「推動大專院校國際化計畫」政策建議書

專家座談部分,邀請出席者共九位,包括教育部國際文教處、行政院研考會. 人員,以及數位大專院校負責或參與國際學術交流之教授§,座談紀錄如附錄二。 此外,研究團隊一共 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#81.高普考-國際文教行政相關資訊介紹 - 百官網公職

教育部國際 及兩岸教育司掌理下列事項: (一)關於國際文化交流及合作事項。 (二)關於國際間交換教授及學生事項。 (三)關於 ... 於 byone.tkb.com.tw -

#82.外交系邀請教育部國際司司長談「提升國際視野及外交職涯規劃」

進入教育部國際文教處後,畢祖安曾任駐舊金山辦事處二等文化秘書、駐歐盟兼駐比利時代表處文化組兼組長和駐澳大利亞代表處教育組組長等職位。 於 ord.nccu.edu.tw -

#83.釜山亞洲創投市場名單公布文策院首度設獎|文教| 僑務電子報

文策院院長李明哲表示,文策院透過與國際指標性展會合作,協助國內產業 ... 文教 釜山亞洲創投市場名單公布文策院首度設獎 歐洲 張小月於教育部華語 ... 於 ocacnews.net -

#84.亞太大學交流會會員國理事代表團21日參訪成大成大校長黃煌煇 ...

【臺南訊】亞太大學交流會(University Mobility in Asia and the Pacific,簡稱UMAP)會員國理事代表團一行28人在國際秘書長、亦為教育部國際文教處處長林文通的帶領 ... 於 web.ncku.edu.tw -

#85.邱玉蟾參事 - 臺北市國際教育之願景與展望

2009-2011 教育部國際文教處文化專員; 2004-2008 駐澳大利亞代表處教育組組長; 1996-2003 教育部技術及職業教育司科長; 1992-1996 駐美國 ... 於 test97749.wordpress.com -

#86.教育部與英國文化協會簽訂10年成果回顧暨合作備忘錄

英國文化協會自1996年在臺灣成立以來,針對高等教育國際化、英語學習環境與多元 ... 為了進一步拓展臺英雙邊教育合作,教育部國際文教處林文通處長與英國文化協會處長 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#87.教育部國際及兩岸教育司畢司長訪談 - 德國學術交流資訊中心

文化大學政治系畢業後,在政治大學唸完外交研究所,後來有個機會通過國家考試進入教育部,在國際文教處服務,也就是現在國際及兩岸教育司的前身,在 ... 於 www.daad.org.tw -

#88.【教育部新聞稿】 101年度獎助大專校院選送優秀學生出國研修 ...

會中除由教育部國際文教處林文通處長頒發獎狀獎金予心得報告獲選為佳作的師生外,並將由獲獎學生代表報告出國經驗,且邀請辦理出國研修計畫成果優異的計畫主持教授分享 ... 於 mirs.cgu.edu.tw -

#89.教育部「102年度留學獎學金甄試簡章」

說明: 一、教育部為配合國家發展需要,鼓勵國內優秀青年赴國際知名大學校院攻讀 ... 三、簡章可逕自教育部國際文教處(自102年1月1日起,該處因配合組織改造,更名為 ... 於 www.oia.ntust.edu.tw -

#90.海外留學安全與提昇留學品質

為此,教育部特別蒐集相關資料,. 彙編成「海外留(遊)學安全守則」,刊載在國際文教處網站. (http://www.edu.tw/bicer)。希望每位在海外的學生在追求學術成就之同時,. 於 www.tw.org -

#91.教育部中小學國際教育2.0全球資訊網

International Education 2.0 for Primary and Secondary Schools · 會議資料下載 · IELCG 地方培力團 · IEAS 行政支援窗口 · IERC 資源中心 · 國際交流資訊 ... 於 www.ietw2.edu.tw -

#92.留學歐洲國家問題

肆、公費留學考試相關訊息已載入「教育部國際文教處網站」(網址:http//www.edu.tw/bicer)。 另外本館三樓參考室有教育部國際文教處編印之「公費留學考試簡介手冊」 ... 於 study.tpml.edu.tw -

#93.2022教育部美國海外攬才說明會

By education5803 in 2022-國際文教新知, 國際文教新知 on 西元2022年05月09日週一 . ← 駐芝加哥台北經濟文化辦事處招聘公告 監獄教育的轉捩點:隨著佩爾獎學金恢復 ... 於 www.edutw.org -

#94.中華民國教育部國際文教處與美國佛羅里達州教育廳間教育瞭解 ...

中華民國九十八年二月十日中華民國教育部國際文教處處長劉慶仁與美國佛羅里達州教育廳廳長Eric J. Smith 於中華民國臺北及美國佛羅里達州塔拉哈西簽署;並自九十八年二 ... 於 law.moj.gov.tw -

#95.倫敦都會大學遭吊照教育全面清查學生名單 - Yahoo奇摩

教育部國際文教處 三科科長黃靖雅表示,目前正在請駐英國代表處文化組清查是否有我國的學生在這所學校,因為現在留學生出國不需要經過備查報備,所以 ... 於 tw.yahoo.com