新加坡人特質的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦TeoYouYenn寫的 不平等的樣貌:新加坡繁榮神話背後,社會底層的悲歌 和施仁喬劉浩典的 威權政治之困境:新加坡未來政治想像都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【新加坡留學心得】一次搞懂留學優勢、申請辦法及心得分享也說明:知名YouTuber阿滴與滴妹兩人從國小就遠赴新加坡學習,仍保有美式口音,也因夢想開設YouTube頻道教英文,順利吸引266萬追蹤人數。而我是在高二的時候去 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和季風帶文化有限公司所出版 。

東吳大學 法律學系 王志誠、林盟翔所指導 黃緒宗的 以房養老與留房養老之法律分析 —以不動產信託機制之運用為中心 (2021),提出新加坡人特質關鍵因素是什麼,來自於以房養老、留房養老、不動產逆向抵押貸款、HECM、日本住宅金融支援機構、反轉60、韓國住宅金融公社、香港按揭證券有限公司、安老按揭計劃、新加坡建屋發展局、新加坡公積金、屋契回購計劃、樂齡安居花紅計劃、都市更新、危老重建、不動產投資信託、二重信託。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 博物館研究所 廖仁義所指導 林易萱的 新加坡國家美術館的後殖民實踐: 常設展《在宣言與夢想之間:自十九世紀起的東南亞藝術》 之研究 (2020),提出因為有 新加坡國家美術館、常設展、東南亞藝術、後殖民論述的重點而找出了 新加坡人特質的解答。

最後網站EP8 全球最難考之一新加坡航空, 空姐Wendy與你分享如何 ...則補充:這集我們邀請到的來賓Wendy,她目前除了是新加坡航空的空服員之外, ... 新加坡航空空姐 ... 受保護的內容: MBTI人格特質分析測驗: 找出你性格優勢與強項能力!

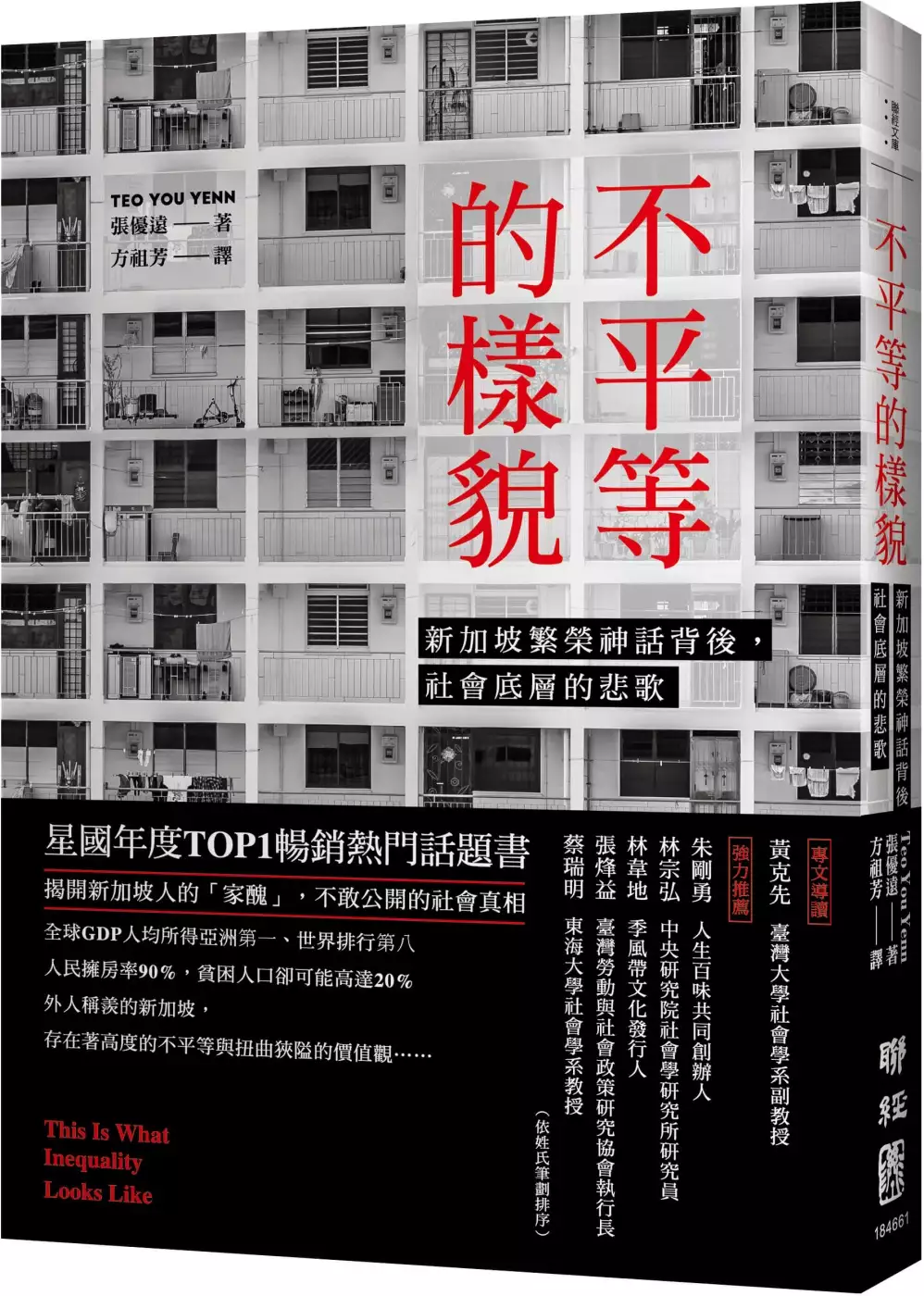

不平等的樣貌:新加坡繁榮神話背後,社會底層的悲歌

為了解決新加坡人特質 的問題,作者TeoYouYenn 這樣論述:

星國年度TOP1暢銷熱門話題書 揭開新加坡人的「家醜」,不敢公開的社會真相 全球GDP人均所得亞洲第一、世界排行第八 人民擁房率90%,貧困人口卻可能高達20% 外人稱羨的新加坡, 存在著高度的不平等與扭曲狹隘的價值觀…… 在新加坡這座高度發展的小島上, 有一群蝸居於租賃組屋的低收入者, 他們也許有了容身之處,卻找不到立足之地…… 新加坡似乎很晚才意識到所得與財富分配不均的問題, 因為我們很難把這些現實納入進步繁榮的故事裡。——張優遠 臺灣房價居高不下,好羨慕新加坡「住者有其屋」? 其實,許多當地人的願望是搬出租賃組屋…… 名列亞洲四小龍的新加坡,向來給人光鮮

繁榮的印象,然而作為亞洲最富裕的國家之一,其經濟發展的背後充滿爭議,強調國家榮耀的國族主義,只想揚長避短,對社會不平等問題視而不見。 社會學專家張優遠深入走訪底層社會,歷時三年與低收入者聊天、訪談及觀察,了解弱勢階層面對的困境,結合其十年來對於新加坡家庭、社會福利、性別和公共政策的專業研究,指出新加坡在托育結構、福利制度、教育體系、勞動環境中普遍存在的弊病與不平等,反思改善之道。 本書英文版出版後在新加坡蔚為風潮,激發公眾對不平等現象廣泛、深度的辯論,影響深遠。書中所揭露的問題,在中產階級逐漸增加、都市貧困問題日益劇烈的亞洲主要城市同樣可見到。《不平等的樣貌》貫穿不同階層、城市、國

家和地區,掀開亮麗表面下無所不在的不平等環境,將居民百姓連結在一起,並點名我們關心、重視每一個人的尊嚴。 名家推薦 ▍專文導讀 黃克先 臺灣大學社會學系副教授 ▍強力推薦 朱剛勇 人生百味共同創辦人 林宗弘 中央研究院社會學研究所研究員 林韋地 季風帶文化發行人 張烽益 臺灣勞動與社會政策研究協會執行長 蔡瑞明 東海大學社會學系教授 (依姓氏筆劃排序) 媒體讚譽 張優遠憑藉勇氣、誠信和科學工具,進入不為人知的不平等領域。她深入新加坡底層社會,讓讀者看到原本看不見的事物,將低收入家庭動盪不安的艱苦生活、求學經驗、養育子女與住所的問題,

對照中產階級視為理所當然的舒適享受。她推翻廣為流傳的錯誤觀念,呼籲人們關注新加坡福利制度的缺陷,同時探討如何修復這些問題。這正是社會學的真諦!——麥克.布洛維(Michael Burawoy),加州大學柏克萊分校社會學教授 這本書難能可貴,採用民族誌手法,生動描繪出新加坡低收入者的生活、夢想與失望,同時巧妙穿插各種明顯或隱晦的意識形態、社會結構和官僚作風,這些因素把我們連結在一起,也將我們隔離開來。文字精練、令人回味的散文篇篇見解精闢、富含同理心,卻又保持一定的距離、以分析為基礎,而且立論嚴謹,讓我們看到那群經常遭到遺忘的同胞在過什麼樣的生活,並促使我們檢視自己和社會,以及工業化後富裕的

新加坡。平易近人的敘事手法不但觸動人心,同時發人深省,應該作為我們討論國家本質的基礎。——林愿清(Linda Lim),美國密西根大學(University of Michigan)羅斯商學院(Stephen M. Ross School of Business)企業策略與國際企業學榮譽教授 《不平等的樣貌》令人耳目一新、大開眼界,也讓我們深思。本書充滿熱情和洞察力,文字平易近人,凡是對新加坡或其他地區貧窮與不平等問題感興趣的讀者一定覺得深受啟發。張優遠的著作是以社會學家的敏感度為出發點,並與新加坡低收入者密切互動三年而形成。這本書顛覆新加坡全然繁榮進步的形象,讓我們看到新加坡弱勢居民的

日常經歷、挑戰,以及許多人的既定想法,如何阻礙他們獲得有尊嚴的援助。張優遠邀請讀者正視不平等現象,並思考這群人在社會矩陣裡的位置。她認為,新加坡人對於「社會包容」(social inclusion)和「犧牲小我、完成大我」(the greater good)過分簡化的論述,導致許多人強調市場價值和自力更生,因此很難推動實質改變,縮減社會不平等現象。——郭思嘉(Nicole Constable),匹茲堡大學(University of Pittsburgh)人類學教授與國際研究中心研究教授 《不平等的樣貌》是精心傑作,張優遠刻意避開學術框架,從道德與政治角度檢視這個社會問題,並讓我們看到真

實的生活經驗未必符合大多數人以為的新加坡人可以靠著努力向上移動、大都會、無拘無束、掌控自我命運、富裕的全球公民形象。作者描繪個人和家庭的日常生活,採用民族誌手法,讓他們表達自己的聲音。書中不同章節都傳達出在這座國際性的大都會城市,身為低收入者與在不平等條件下生活的悲哀和經歷。本書以批判的鏡頭檢視一般大眾、學術界與官方對於新加坡社會的說法。迄今為止,大部分新加坡人,包括學者在內,都不認為新加坡有貧窮問題,更不會追究其原因或深究社會的不平等現象、討論政府和社會結構必須負哪些責任。我們很需要這樣的一本書來點醒我們。本書提供豐富的實例,讓讀者看到新加坡部分人口的日常經歷,必然能在全世界引起迴響和共鳴。

作者刻意顛覆既有觀念、提出令人深思的道德難題,並強調體制結構對於造成貧困和不平等所扮演的角色。張優遠的聲音透過文字有力並真誠地傳達出來,挑戰讀者思考,每一頁都蘊藏啟發人心的力量。我們無法昧著良心不參與,這是我們無法拒絕的邀請。——維尼塔.辛哈(Vineeta Sinha),新加坡國立大學社會學教授 這本書在很多方面都傑出不凡。張優遠鼓勵新加坡所有居民檢視不平等的社會結構和心理背景,同時挑戰我們許多因新加坡經濟發展而受益的人,質疑為了自我安慰而告訴自己、其實只是自欺欺人的故事。《不平等的樣貌》的文字優美流暢,也是很棒的典範,讓我們看到學者如何深入思考社會學家的角色,然後以一般大眾為對象,邀

請讀者踏上共同學習的旅程、了解生活在不同世界的人經常遭受忽視的經歷。——侯仁敦(Philip Holden),新加坡國立大學英國語言與文學教授 張優遠在這本文字平易近人、觀察精闢的書裡,帶領讀者超越統計數字,了解新加坡相對沒那麼幸運的人的日常生活,是這座匆忙城市非常需要的一本書。——菲利普.葛斯基(Philip Gorski),耶魯大學(Yale University)社會學教授

以房養老與留房養老之法律分析 —以不動產信託機制之運用為中心

為了解決新加坡人特質 的問題,作者黃緒宗 這樣論述:

超高齡社會已是不遠的現實,但因為來的太快,準備不足,台灣2020/12領取老年給付計有349萬人中有193萬人(55%)領取金額在10,000元以下,低於衛生福利部各縣市低收入戶最低審核標準12,102元(全國低收入戶110年計292,925人)。所幸台灣自有住宅率84.68%,高齡長者持有比率更高,因此不動產逆向抵押貸款對現金收入不足支應養老支出的高齡長者有相當的助益,但六都獨居老人持有宅數為498,697宅,但截至2021/Q3不動產逆向抵押貸款核貸總數為5,381件(承做比率1.08%),且新增件數在下滑,到底是什麼原因造成的?1999年921大地震後,營建署提高建築法規的耐震標準,但

是老房卻遲不更新,2020/Q2屋齡中位數29.84年較十年前老化6.5年,屋齡20年內的只有23.46%。921地震前核發使用執照、3樓以上有608,220棟,因老舊建築物更新非常緩慢,而依過往資料推估,台灣即將進入地震活躍期,老舊建築物的耐震能力堪虞。高齡長者持有住宅,在繳交二十年房屋貸款後,早成為老舊房屋,老人老宅是社會最需面對的老問題,如能同時推動,讓高齡長者能住生活更便利的新屋,社會也可減少地震受損的風險,如此兩全其美豈不更好。不過現行以房養老或留房養老政策對老舊建築物的更新卻是相互扞格,如:不動產逆向抵押貸款貸款期間若參與都市更新,視為貸款提前到期,貸款人必須還款,如此約定反而會拖

延房屋更新的進程。本文在比較美、日、韓、香港及新加坡等地的以房養老制度,以及國內都市更新及危老重建制度後,在借鑒國際經驗並針對國內特定需求,提出由政府撥款設置基金交由政府全資持股銀行提供以「銀行保證」來取得與美國HECM保險的相同效果,並藉由不動產信託來解決老宅更新與不動產逆向抵押貸款間相互扞格的矛盾。本文提出的方案不需要修改法律,因此可以早日施行,除可擴大以房養老的適用範圍,且可在不動產逆向抵押貸款貸款期間還能辦理都市更新或危老重建,同時解決老人老宅的老問題。

威權政治之困境:新加坡未來政治想像

為了解決新加坡人特質 的問題,作者施仁喬劉浩典 這樣論述:

未來新加坡執政黨會否開啟國家民主化新時代? 旅港新加坡學者之城邦國家政治沉思錄 • 新加坡的威權管治模式正處於何種困境? • 為何新加坡執政黨崇尚精英主義,卻會利用民粹主義,以應對社會聲音? • 為何新加坡執政黨需要主動開啟國家民主化新時代? 後李光耀時代的新加坡政治,一直受各界注視。在二〇二〇年大選,新加坡人民行動黨依然贏得選舉,繼續執政,但其得票率下降約百分之十,反對黨所得國會議席數目增至歷史新高,共得十席。 對於未來新加坡政治會有何種走向,各界分析未有定論。評論者間漸有的共識是,新加坡管治模式已現暗湧,人民行動黨政府需要變革,以應對新的國家政治氣候轉變

。 新加坡未來政治想像,可概分為兩類:第一類,以人民行動黨為中心;第二類,以新加坡社會為中心。《威權政治之困境——新加坡未來政治想像》的兩位作者、新加坡學者施仁喬(Cherian George)與劉浩典(Donald Low)主張前者。他們肯定人民行動黨過去的治績,亦認為未來新加坡國家發展仍能受益於其強有力的管治風格,故此他們在《威權政治之困境——新加坡未來政治想像》之中,直指人民行動黨政府治國方式的各種弊端,希望喚起其善意,使之明白,建構更為平等與公義的社會,發展更為民主與公平的政經制度,拓展政治多元空間,增強政府的問責度,皆合乎新加坡的國家乃至執政黨利益。他們相信,若然人民行動黨政

府能夠及早利用其管治優勢,自內而外推動變革,從執政黨乃至國家前途角度看,這都將會是最佳情景。 在新加坡之內,《威權政治之困境——新加坡未來政治想像》的觀點不一定會盡得掌聲,但在華文世界之中,這是立足於新加坡本土、理解新加坡政治生態特質與轉變的重要參考文本。 專文推薦 P•W•普雷斯頓(P. W. Preston,英國伯明翰大學政治社會學系榮休教授,Singapore after Lee Kuan Yew作者之一。) 韓俐穎(Kirsten Han,新加坡獨立記者) 黃偉豪(香港中文大學數據科學及政策研究課程主任) 李鎮邦(香港理工大學應用社會科學系助理教授)

作者簡介 施仁喬(Cherian George) 新加坡人,前新加坡《海峽時報》(The Straits Times)記者。移居香港之前,曾為新加坡南洋理工大學(Nanyang Technological University)學者。現為香港浸會大學傳理學院副院長(研究及拓展),近著包括Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy。 劉浩典(Donald Low) 新加坡人,移居香港之前,曾為新加坡李光耀公共政策學院(Lee Kuan Yew School of P

ublic Policy)副院長。現為香港科技大學公共政策研究學部高級講師及實踐教授與新興市場研究所所長。 譯者簡介 鄺健銘 台灣季風帶文化總編輯。曾負笈新加坡李光耀公共政策學院、在新加坡從事研究工作。著有《港英時代:英國殖民管治術》與《雙城對倒:新加坡模式與香港未來》,合著著作包括China’s Influence and the Center-periphery Tug of War in Hong Kong, Taiwan and Indo-Pacific﹑East Asia: Developments and Challenges﹑Hong Kong Under Chi

nese Rule: Economic Integration and Political Gridlock與《社運年代:香港抗爭政治的軌跡》。文章散見於The Diplomat、Asian Survey;香港《信報》、《明報》、《經濟日報》、《亞洲週刊》、《立場新聞》、《端傳媒》、《評台》;新加坡Channel NewsAsia、《聯合早報》;馬來西亞《當代評論》、《燧火評論》;台灣《上報》﹑《新新聞》﹑《風傳媒》、《關鍵評論網》、《故事》;中國《參差計劃》等。 推薦序(一)後李光耀時代的前世今生╱P・W・普雷斯頓 3 推薦序(二)事先張揚的警告——論新加坡政治生態的悄然轉

變╱韓俐穎 11 推薦序(三)新加坡與人民行動黨:改革的臨界點╱黃偉豪 17 推薦序(四)展望後李光耀時代的新加坡政治╱李鎮邦 21 導讀 另一種國家與社會關係想像 ——讀《威權政治之困境——新加坡未來政治想像》╱鄺健銘 29 繁體中文版作者新序 書寫《威權政治之困境——新加坡未來政治想像》的三大前設╱施仁喬、劉浩典37 英文版作者原序 自由與現實政治——後李光耀時代的新加坡模式發展圖譜╱施仁喬、劉浩典 45 緒言 轉變中的新加坡與人民行動黨之應對 57 人民行動黨自我革新? 58 人民行動黨政府之認受性 60 新加坡之變 60 新加坡未來管治議題 62 人民行動黨與新意識形態 6

7 本書結構 69 第一部分 二〇二〇年大選、全球疫情、新加坡挑戰 第一章 新加坡之隱憂 73 關於二〇二〇年大選結果 74 人民行動黨的競選表現 75 人民行動黨政府的管治前路 78 第二章 二〇二〇年大選與世代矛盾 81 盛港選區效應 83 新加坡政府的改革空頭支票 85 公民社會之崛起 88 第三章 新加坡的發展與民主 91 政治制度的三種形態 93 現代化理論在新加坡 94 威權主義之可持續性與國族主義之崛起 96 新加坡威權主義之進化 100 第四章 改革之必要 103 社會怨氣與新加坡政府之反應 104 人民行動黨的團體迷思 106 人民行動黨與民

主改革進程 108 第五章 危機之啟示 113 新加坡政府應對疫情之表現 114 疫情的教訓——多元與人性之必要 117 第二部分 經濟發展與社會公義 第六章 效率以外——論國家復原力與社會公義 123 疫情後的經濟危機 124 效率與其侷限 125 論社會復原力之必要 126 社會公義與平等 130 第七章 反思新加坡的外勞處境與國家生產力 133 新加坡生產力之不足 134 新加坡之工業政策 136 第八章 論新加坡的新財政契約 139 關於增加銷售稅 140 拋棄經濟教條之必要 141 增加銷售稅之外的經濟政策想像 143 第九章 關於資產稅 147 新自

由主義之影響 147 關於開徵資產稅 149 第十章 令人尷尬的新加坡族群議題 153 新加坡大選與族群議題 154 論新加坡的多元文化主義政策 155 拋棄李光耀時代教條之必要 157 第三部分 新加坡的國家民主與政府問責 第十一章 新加坡的民主前路 171 新加坡的反對黨力量 172 新加坡執政黨對選民的不對稱期望 173 國會內的超級多數 176 關於民主政制 181 第十二章 論設立新加坡申訴專員機制之必要 183 從新加坡總統大選說起 184 新加坡的管治排名 186 設立申訴專員公署之必要 189 第十三章 重鍊新加坡的媒體生態 191 新加坡的媒體管理模式

192 另一種媒體管理想像 195 改革媒體管理模式之路 199 第十四章 新加坡模式之下的社會激情 205 實現激情(Passion Made Possible)——廣告口號的理想與現實 206 被懲罰的新加坡社會激情 206 關於管治的三種溝通模式 207 新加坡的管治溝通模式 209 第十五章 新加坡政治新常態下的自由思想 215 新加坡的政治新常態 216 應行的新加坡政經改革 218 新加坡的公義城市願景 219 人民行動黨思想僵化? 226 第十六章 新加坡作為開放城市之必要 227 新加坡的管控與自由 228 民主政制下的選舉與人民行動黨 229 新加坡的言論自由

232 第十七章 民粹主義與人民行動黨 237 關於民粹主義在新加坡 239 精英與大眾 241 民粹式國族主義之誘惑 244 第十八章 新加坡的「抵制文化」(Cancel Culture) 251 新加坡的「抵制文化」 253 「抵制文化」的散播者 254

新加坡國家美術館的後殖民實踐: 常設展《在宣言與夢想之間:自十九世紀起的東南亞藝術》 之研究

為了解決新加坡人特質 的問題,作者林易萱 這樣論述:

新加坡國家美術館是「文藝復興之城計畫」的重要建設,由前政府大廈與舊最高法院改建,經過10年的籌備共擁有兩個常設展,其中「在宣言與夢想之間:自19世紀起的東南亞藝術」更是首個以東南亞藝術為主題的常設展。研究者透過文獻、展示與展板內容分析,探索新加坡國家美術館成立的過程及其再利用歷史建築的空間特色,並分析其東南亞藝術常設展所呈現內涵、及其如何與殖民歷史對話並再現後殖民的現況。新加坡社會在進入後殖民時期之後仍舊無法擺脫殖民主義的影響。為了形塑國族認同,以符合現代民族國家的身份,新加坡政府自獨立之後便透過各種文化政策推行藝文活動。2015年成立的新加坡國家美術館,除了完善了新加坡人身份的拼圖,常設展

並以東南亞藝術為焦點,企圖建構東南亞藝術史觀並回應後殖民處境與認同。空間上,國家美術館由兩座充滿殖民色彩的歷史建築改造而成,承載殖民時期的歷史、並融合新與舊的建築元素。透過舊法院建築的權威象徵以及展場空間佈置,常設展建構的東南亞藝術史因美術館具備的儀式性的特質與歷史感而變得更有說服力。透過分析展覽論述與作品分析,筆者發現其敘事除以19世紀作為開端,描述了東南亞藝術與殖民主義相遇的過程,重現了東南亞文化遺產在殖民時期的狀態;接著描繪20世紀初,東南亞藝術逐漸脫離殖民意識的歷程,以「傳統」與「創新」區分東南亞藝術家的蛻變,最後則討論二戰與獨立之後,東南亞藝術家運用藝術表達自我的政治立場並展現多元的

觀點,逐漸融入世界舞台的過程。整體而言,常設展作品展現了各種不同階級與種族,並呈現殖民者與被殖民者的互動交流,強調東南亞藝術家在後殖民處境下的混雜性以及流動性,企圖消弭中心與邊陲的分界,並從內部瓦解了殖民者對東南亞的錯誤凝視,以建構一個完整的東南亞藝術家蛻變故事,來映射東南亞與新加坡的成長與蛻變。

新加坡人特質的網路口碑排行榜

-

#1.21世紀教師專業特質與能力 新加坡 - 國家教育研究院電子報

(一) 代表三種價值典範(Value Paradigm):1.以學習者為中心:教師的特質包括同理心、相信孩童有學習的能力、致力於發揮孩童潛能、重視多元性;2.教師能認同自己:教師 ... 於 epaper.naer.edu.tw -

#2.【台灣VS.新加坡:青年競爭力】 我所認識的他們「分秒必爭 ...

一路這樣的薰陶,使得新加坡人多半有實際的特質,不太拐彎抹角,因為浪費時間。可以用最短時間完成;可以用最快方法解決,他們一定不會多走遠路。 於 news.tvbs.com.tw -

#3.【新加坡留學心得】一次搞懂留學優勢、申請辦法及心得分享

知名YouTuber阿滴與滴妹兩人從國小就遠赴新加坡學習,仍保有美式口音,也因夢想開設YouTube頻道教英文,順利吸引266萬追蹤人數。而我是在高二的時候去 ... 於 media.iae-taiwan.net -

#4.EP8 全球最難考之一新加坡航空, 空姐Wendy與你分享如何 ...

這集我們邀請到的來賓Wendy,她目前除了是新加坡航空的空服員之外, ... 新加坡航空空姐 ... 受保護的內容: MBTI人格特質分析測驗: 找出你性格優勢與強項能力! 於 eddiesugoodlife.com -

#5.李顯龍談吸引新加坡人的美國特質

美國之音是您的可靠和準確的有關美國和世界新聞的來源。閱讀最新的新聞,收看美國之音電視,收聽我們的廣播節目或練習您的英語。 於 www.voacantonese.com -

#6.新加坡人真的那麼「驚輸」嗎?驚輸可以令人強悍 - 拾方視角

新加坡人 甚至被認為有一種「驚輸」(kiasu)的文化,這個詞原來自福建語, ... 了2000多位市民對新加坡人的觀感,驚輸被視為是其中三項最主要特質之 ... 於 www.villagedoor.org -

#7.新加坡人看台灣選舉:無論外人怎麼失望國民黨落敗 - 關鍵評論網

對於蔡英文成功連任,有的情感上支持國民黨的新加坡人表達失望與不滿, ... 或者綠營的民進黨當家,台灣是個和諧的社會,這是台灣珍貴的包容性特質。 於 www.thenewslens.com -

#8.【新加坡文化】3 個字形容新加坡人的工作性格,急、快

2021 年5 月加入了一間新加坡公司,同事來自星馬、中國、台灣、印尼和越南,就目前到新加坡工作半年和新加坡同事共事後,觀察到3 個新加坡人的工作 ... 於 ai.glossika.com -

#9.新加坡人這六大出了名的槽點,你感受過嗎? - 雪花新闻

在去新加坡前,你是否听说过各种关于新加坡人的传言或吐槽,担心自己不适应? ... 除此之外,在本國人和外國人眼中,新加坡人還有許多特質,比如十分 ... 於 www.xuehua.us -

#10.林心如一次征服新加坡、馬來西亞!Rose媽媽頂「妹妹頭」登 ...

女星林心如以《華燈初上》製作人兼女主角再度襲捲全亞洲,這回更一次登上時尚雜誌新加坡和馬來西亞版的雙國封面,成為台灣之光! 於 istyle.ltn.com.tw -

#11.新加坡和中國能為非西方民主走出一條新路嗎 - 鉅亨

劉學偉中國社科院世界政治研究中心特邀研究員上一次的新加坡大選在2011 ... 這些特質,是西方文明能成功走入現代的基礎,也是非西方文明學習西方文明 ... 於 news.cnyes.com -

#12.潮州人有何特质?本地潮州艺人为你娓娓道来

潮州人占新加坡华人人口的20%,一直以来潮州人都传承着优良的传统价值观,如忠孝为人、勤俭持家、仁义待人及诚信立业等。 现在就让6名本地潮州艺人 ... 於 entlife.8world.com -

#13.新加坡的國家認同-從生存威脅到永續執政的國族建構

期習慣塑造的民族英雄也欠缺,所以新加坡人幾乎是沒有共同的過去,只. 有寄託希望的未來。 ... 一、消除新加坡華族所強調的中華特質(Chineseness),以避免其他種族. 於 www.tisanet.org -

#14.「新加坡人特質」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

新加坡人特質 資訊懶人包(1),上回提到新加坡人的兩個特質:落辣椒醬、遲到,好像是獅城的風土民情,今次專講新加坡男仔。打招呼時,講「HeyWhat'sup」的,你大概會估是 ... 於 1applehealth.com -

#15.華禾海外留學針對學生特質年齡做個別規劃新加坡升學新加坡 ...

◎ 監護擔保人-- 我們的住宿家庭負監護擔保責任,是孩子在新加坡的父母。 ◎ 協助進入語言學校政府中小學預備班就讀。 ◎ 申請學生准證( 各式表格填寫及送件)。 於 www.ctvstudy.com.tw -

#16.由人而神、從史轉醫: 新加坡林太師信仰文化的在地敘說

直不阿、以民為本和教育鄉民等生命特質,更因「正直成神」讓林偕春從歷史上的. 雲霄太史轉變為信仰上的林太史公及林太師公。20 世紀後福建華人過番南洋,新加. 於 chinese.ncku.edu.tw -

#17.新加坡聚焦培养学生21世纪所需能力!入读新加坡前 - 课窝教育

1997年席卷亚洲的金融风暴对这个城市国家打击不小,因此新加坡人痛定思痛,重新 ... 在了解新加坡的高素质综合性教育特质后,通过了2021年S-AEIS考试的学生及家长,你 ... 於 www.kewo.com -

#18.只要用對地方,性格「黑暗面」也可以是種優勢? - 今周刊

黑暗面特質幾乎到哪裡都不受歡迎,但這不表示它們只能是缺點, ... 反觀新加坡人,他們可能在別人眼中是社交怪咖:內向、認真勤學、遵守規定到高度 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#19.漫談超馬之多日連跑類型:如何訓練及準備 - 運動星球

等性格與特質、加上足夠的決心和信心,才稱的上是優秀跑者,然而這些是特質是難以用數字量化的。具有這樣特質的人,多半積極、樂觀、進取、眼神與說話 ... 於 www.sportsplanetmag.com -

#20.新加坡老闆驚呼:台灣人太愛學英文了!

作者艾兒莎(Elsa)是公司管理者、創業家、作家、部落客、講師,也是全國最大的新加坡工作生活社群團主。2011年畢業後在知名廣告公司當AE, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#21.『心耘』-一群經濟精英打造新加坡成為第一的關鍵歷程之讀後 ...

強與生存發展的現實要求下,養成新加坡人務實切實的性格,在小我. 寄託於國家發展願景必須成就的大我前題下,其文化內涵的特質為秩 ... 於 www.chrdc.gov.tw -

#22.第五章、新加坡的國家建構與族群關係

為了國家團結,以. - 209 -. Page 12. 多元文化主義下的族群關係-以美、加、新三國為分析對象. 「新加坡人的新加坡」為認同基礎,使用馬來語為國語,排除華人的特質,. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#23.5个典型新加坡人Kiasu的特质 - 狮城新闻

华为以$54的手机来配合新加坡的国庆日,所做的促销都是虚假的,部分原因是这家中国科技巨头低估了新加坡人的怕输心理。 於 www.shicheng.news -

#24.【職場遊世界】新加坡是求職者天堂?精英主義下5大職場文化 ...

CTgoodjobs特別邀請了鑽研星相命理多年的星座小王子,就12星座性格特質,分析最適合他們的移居地。 ⏩⏩ 12星座最適合移民去邊個國家?(按圖了解). 於 cthr.ctgoodjobs.hk -

#25.南洋人民共和國備忘錄 - 第 326 頁 - Google 圖書結果

賀巾本名林金泉,是土生土長的新加坡人,他創作的題材自然也圍繞著生活和地方經驗, ... 這些青澀知性的男女學生的人格特質,在彼此問互相影響,同時也敵蒙他人。 於 books.google.com.tw -

#26.什麼樣的人格特質適合創業?-全國美容雜誌社

芳療占星; 什麼樣的人格特質適合創業? 撰文者| 洪薇晴老師(Ruby) 內容及圖片來源| 洪薇晴老師(Ruby)、pixabay. 個案說在目前的公司已工作5年,工作內容是畫室內 ... 於 www.nbmonline.com.tw -

#27.教育科技興盛新加坡教育學者:先想「孩子要學什麼」|親子天下

面對疫情帶來的教學改變浪潮,新加坡學者陳得聖認為要回到學習本質思考 ... 是批判思考、創意思維,堅毅力,這些都不是知識,是人格特質,是我們希望 ... 於 www.parenting.com.tw -

#28.新加坡商立可人事顧問公司Recruit Express - Taiwan - Facebook

新加坡 商立可人事顧問公司Recruit Express為新加坡最大招募顧問公司,隸屬於亞洲除日本地區最大招募集團HRnet ... 我該具備哪些人格特質 ... 立可職位懶人包為你解答! 於 www.facebook.com -

#29.找不到理想工作?原來人格特質決定你的未來職涯規劃

轉工愈轉愈迷茫,才知原來自身性格影響未來職涯規劃?就讓Compass Offices 告訴你不同人格特質適合工作的類別吧! 於 www.compassoffices.com -

#30.道地新加坡人親述的9個文化特色…第2個和第4個在你看完後 ...

真特別的文化。很多人對新加坡的第一印象就是罰款,亂扔廢棄物罰款、公共場所吸菸罰款、不沖公共廁所也要重罰好幾千塊,還要被起訴。 於 www.twgreatdaily.com -

#31.Amway閃耀金沙燦爛獅城-2012傑出直銷商領導人海外旅遊研討會

一如華裔和馬來裔民族,印度族裔也在飲食、藝術、宗教方面盡力保留其特色,更突顯新加坡文化的多元性特質。 除上述三大民族外,新加坡人口另有約1.4%的其他少數民族,包括 ... 於 www.amway.com.tw -

#32.不可不識的星國飛魚Joseph Schooling:摘奧運金牌

原訂前進東京奧運的新加坡泳將Joseph Schooling,已經在為他的重大下一步 ... 他也提到自己有幾項特質,像是能嚴守訓練課表,以及善於尋求內心的平靜 ... 於 www.tatlerasia.com -

#33.MySingapore 2015|01 新加坡的18個印象@ 鏡頭下遊戲生活

幾個簡單的Singlish例子包括很常講的「Alamak」是馬來話,意思是「我的嗎呀」;「Kiasu」是新加坡人常常自認的人格特質,是閩南話「怕輸」翻來 ... 於 teddy78541.pixnet.net -

#34.[新加坡日記]新加坡人覺得台灣人很誇張?揭露新加坡人眼中的 ...

[台灣人在 新加坡 的工作日記] 新加坡 Vlog #10來到了 新加坡 之後才知道原來 新加坡人 對台灣這麼有好感~之前遇到很多其他國家的人都不知道台灣在哪裡. 於 www.youtube.com -

#35.FTA 總入口網站 - 臺灣ECA

雖然星國高度開放之特質使其易於遭受週期性的外在衝擊,然此經濟體之彈性可以使其 ... 全球化使新加坡人普遍受惠,但當經濟重整,而製造業及服務業提升附加價值之層次 ... 於 fta.trade.gov.tw -

#36.Business Analyst - Strategy Team|Garena_新加坡商競舞電競 ...

同時也希望所有具有相同特質及使命感的人,都能加入Garena,在此實現…。薪資:待遇面議(經常性薪資達4萬元或以上)。職務類別:軟體相關專案管理師、市場調查/市場 ... 於 www.104.com.tw -

#37.人物側寫-新加坡Bread Talk麵包物語集團創辦人郭明忠帶台灣 ...

看好台灣外食餐飲市場發展,新加坡Bread Talk麵包物語集團創辦人兼主席 ... 技術層次」與「人格特質」,技術層次高才能建立競爭門檻,經營者「實幹且 ... 於 www.chinatimes.com -

#38.1/3學費在新加坡管理學院取得世界名校學位,後疫情時代留學 ...

「台灣年輕人應該跳出舒適圈,到國際舞台上看看外面的世界,反正趁年輕不怕輸!」Dennis說,在SIM看到各國學生不同的特質,了解跨國文化的差異,提前感受 ... 於 www.gvm.com.tw -

#39.50個新加坡人的特質〈全14集〉 @ 瘦の思 - 隨意窩

50个新加坡人的特质50 Ways To Be a Singaporean 50個新加坡人的特質 首播日期:2014年9月18日~12月18日內容簡介:In celebration of Singapore's 50th birthday in ... 於 blog.xuite.net -

#40.新加坡政府人事制度考察報告

新加坡人 學會的第一件事就是,如果新加坡不改變,就將遭受殘酷的衝擊。 ... 成績、面談等方式選取獎學金得主,尤其注重心理人格特質,例如是否符合熱誠、正直等特質。 於 report.nat.gov.tw -

#41.新加坡人有什么特点? | 知新达人

在新加坡待了5年,不得不说这里的治安和环境是真的好,但是我却从来没有归属感。坡人对国人的歧视是真实存在的,而且可说是大部分人都有这种现象。当然不 ... 於 www.zhixindaren.com -

#42.【驚輸星文化】從拚第一到排隊占位窺見新加坡人 ... - 鏡週刊

此時的「驚輸」,已被賦予了正面含意,象徵新加坡人拚搶不認輸的競爭個性。從2000年左右開始,新加坡的商場和職場已開始把「驚輸」視為加分特質,有助於 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#43.新加坡傳奇崛起背後,依託的是民眾超速的「國民身份認同感」

所以面對如此錯綜複雜的的民族、種族和宗教文化,新加坡人民最薄弱的環節就是「國家」概念,如果說此時的新加坡人有「群體」 的意識,他們也屬於各 ... 於 kknews.cc -

#44.關於愛情(二)新加坡男人個性大剖析,個個都媽寶?

不知道是否很多女生察覺到,在交往初期,自己的新加坡男友好像要愛不愛、對感情沒有很認真? 女孩別灰心,這是很正常的現象。因為新加坡人交往是以結婚為 ... 於 annchentwsg.pixnet.net -

#45.導讀《新加坡政府經驗:動態治理之文化、能力與變革》

使新加坡成為亞洲頂級醫藥及醫療設備製造中心。 ... (1)英國的醫療保健是由政府負責,美國是由人民負責,新加坡採取由雇主與雇員 ... 領導人(李光耀)特質. 於 ws.csptc.gov.tw -

#46.藏片海洋:20190527船長訪談 長榮航運陳馬力

陳船長擁有英國、中華民國、大陸、新加坡、巴拿馬、賴比瑞亞等國的船長執照,代表上述國家的 ... 陳船長徹底將熱情的人格特質及流利的英文能力綜合起來,面對已出版兩 ... 於 tmec.ntou.edu.tw -

#47.想去新加坡工作,你有多少「軟實力」 | 名家 - 三立新聞

我想是因為最近的畢業季,很多人問我的問題就是:來新加坡到底要具備甚麼樣的能力? ... (此篇以人格特質為主,不會去討論學歷專業或語言等硬體能力) 於 www.setn.com -

#48.新加坡文化

所以主要由華人組成的新加坡並非為單一民族國家,而是和一部分馬來人及印度人所組成 ... 亦是新加坡多元文化特質的重要地區,想要一窺曾經的娘惹魅力,到這裡肯定不會 ... 於 goodtkbuy.qdm.tw -

#49.修復未來: 反制大數據壟斷、演算法統治、科技性失業、民粹主義、贏者全拿,保存人類價值的5大行動指引

4 智慧國家有個烏托邦式的目標,那就是記錄新加坡的每一件事,讓所有新加坡人知道。 ... 創造出一個社群主義國家,是由新加坡人⺠最有生產力、最創新的特質所造說過, ... 於 books.google.com.tw -

#50.生老病死間的大哉問 - Google 圖書結果

簡單來說,如果我們認同高爾頓的想法,認為有一些特質是比較好的,應該要被保存下來, ... 新加坡的生育計畫相關部門就曾經頒布過一套政策,鼓勵「低等」的新加坡人(低 ... 於 books.google.com.tw -

#51.坡島人致新公民的一封信:身為新加坡人的八個特質 - 壹讀

根據2019年的數據,新加坡批准了20974人成為本地新公民。除了那一紙證書,到底是什麼造就了新加坡人? 於 read01.com -

#52.不平等的樣貌:新加坡繁榮神話背後,社會底層的悲歌 - 博客來

星國年度TOP1暢銷熱門話題書揭開新加坡人的「家醜」,不敢公開的社會真相 全球GDP人均所得亞洲第一、世界排行第八人民擁房率90%,貧困人口卻可能高達20% 於 www.books.com.tw -

#53.[新加坡]為什麼建國僅五十餘年的獅城值得我們學習?(國慶日特輯)

當認知自己是團隊裡不可或缺的存在時,會產生對自己所做事情的認定、自負,同時也能夠讓人與人之間少了一些競爭較量,因為依照特質來看待每個不同的個體, ... 於 unsungchess.com -

#54.新加坡發展型國家的政經分析: 官僚創新、文官制度與治理 ...

神、責任感、 領導特質、思維分析能力、想像力、以及快速陞遷潛力等。表現評 ... 義(Kiasuism)」指的是一種流行在新加坡人之間的一種普遍心態。 於 ws.exam.gov.tw -

#55.【海外工作系列】想找新加坡的工作,跨國獵人頭這麼建議:

離台灣飛行時間4 小時的新加坡,一直是許多專業人士嚮往海外工作的地點。 ... 因為責任感、人格特質和求職者是否適合公司的工作文化,是獵人頭和雇主 ... 於 careher.net -

#56.獨/新加坡高學歷「柯粉」:我認為柯文哲會是台灣的馬克宏

衛斯理認為,因為柯P的個人特質和低調有感的政策,加上善用網路媒體的力量,讓柯P能在大受年輕人歡迎。 真心喜愛台灣的他說,「台灣是個好地方,東西好吃 ... 於 www.ettoday.net -

#57.一位新加坡人|對新加坡的看法 | 新加坡人特質 - 旅遊日本住宿評價

當地人對這種文化特質也直認不諱。2015年,有機構訪問了2000多位市民對新加坡人的觀感,驚輸被視為是其中三項最主要特質之一,其餘兩項是 ... Read More ... 於 igotojapan.com -

#58.如果__,你可能不適合新加坡 - Medium

但撇除無趣不說,如果你有以下幾個特質,可能新加坡對你而言也不會是太好的選擇 ... 大部分的新加坡人是不太煮飯,在所有的HDB附近都一定配有一定規模 ... 於 medium.com -

#59.超級現實!!?難道這就是新加坡的職場文化!? | 姊妹淘

同工不同酬,跳槽升遷快! 這是我觀察到滿有趣的差別,在新加坡有可能兩個人是同一個職位,卻是不同的 ... 於 www.nownews.com -

#60.政府委託顧問2020年調查指多國對港評價負面失「民主 ...

受訪者亦認為民主、自由、安全等特質已難以形容香港,國安法則加劇對香港 ... 量化研究查詢受訪者對香港的觀感,其中一題請受訪者就香港、新加坡、 ... 於 www.factwire.org -

#61.新加坡酒店及旅遊業考察團 - TravelHK

這個團的重點是瞭解當地酒店運作情況及提升管理技巧,加強對新加坡領袖特質及優勢的認識。 於 www.travelhk.com -

#62.從新加坡看台灣的族群問題 族群和諧與共榮

最多冠以華裔新加坡人或稱新加坡華人,巫裔新加坡人或稱新加坡馬來人,印裔新加坡人 ... 一、消除新加坡華族所強調的中華特質(Chineseness),以避免其他種族和鄰國視 ... 於 228.org.tw -

#63.【驚輸星文化】從拚第一到排隊占位窺見 ... - Yahoo奇摩新聞

此時的「驚輸」,已被賦予了正面含意,象徵新加坡人拚搶不認輸的競爭個性。從2000年左右開始,新加坡的商場和職場已開始把「驚輸」視為加分特質,有助 ... 於 tw.yahoo.com -

#64.鈦坦科技「洞察、透明、適應」 3 特質敏捷預應危機【能力雜誌 ...

想瞭解鈦坦科技如何實踐敏捷的故事嗎?鈦坦科技發行《鯨游藍海-鈦坦科技的敏捷之路》一書,描述鈦坦人如何從新加坡踏穩腳步,在遇到瓶頸後進行敏捷 ... 於 titansoft.com -

#65.包容與平等新加坡發展的“鑰匙” - 天天要聞

新加坡人 有三個特質:開放、多元和自主。不同民族間的包容與平等,成爲其走向蓬勃發展的“鑰匙”。新加坡時任總理李光耀在獨立當天表示:“新加坡並非一個馬來人的國家, ... 於 www.bg3.co -

#66.搶人才,新加坡憑什麼? 地緣價值、國家資本,與階級化的 ...

台灣媒體報導常給人「去新加坡工作=高薪」的印象。以過去數月見聞,這種偏見害慘了某些懵懂來新加坡創盪,卻只能在社會底層打滾的人。 於 twstreetcorner.org -

#67.新加坡幼兒園華語教師多元文化素養與實踐之個案研究

教學者必須接納與尊重每一個. 文化的特性,而非用既有的主流文化思維改變文化的特質(周. 佩諭,2010)。王千倖(2013)指出多元文化教育的實踐要深入. 探究教師的生命經驗, ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#68.新加坡人这六大出了名的槽点,你感受过吗? - 搜狐网

新加坡人 这六大出了名的槽点,你感受过吗? · 1.怕输. 新加坡前总理吴作栋,曾在一次正式场合中拿新加坡男人的“三怕”来打趣和自嘲:怕输、怕死、怕老婆。而 ... 於 www.sohu.com -

#69.自由流淌在幾何中,彭雄渾於新加坡揮灑絢麗

這次是彭雄渾第四度前往新加坡辦畫展,而四次的展覽都由位於浮爾頓酒店的那薇畫廊承辦。那薇畫廊負責人朱慧敏就 ... 我覺得彭老師的畫有這樣的特質。 於 artouch.com -

#70.透視獅城:新加坡男仔的四大特質 - 香港01

上回提到新加坡人的兩個特質:落辣椒醬、遲到,好像是獅城的風土民情,今次專講新加坡男仔。打招呼時,講「Hey What's up」的,你大概會估是美國人, ... 於 www.hk01.com -

#71.新加坡

我們重視人的特質,將員工職業生涯規劃和公司長期發展相結合,通過訓練、教育和發展方式來改善員工的知識、技能、態度、創造力與理想等特質,促進績效提升與員工個人 ... 於 www.asmpacific.com -

#72.新加坡人有什麼特點? - 第2頁- GetIt01

新加坡人 喜歡排隊,哪哪兒都排,已形成條件反射,辦任何事兒等待的時候 ... 雖然跑到東南亞務農,但是地方小,資源有限,帶去了農民的特質同時也變的 ... 於 www.getit01.com -

#73.知識經濟時代領導風格與領導特質之典範轉移 - 國家政策研究 ...

諸如:美國政府提出的「二十一世紀美國教育行動」;新加坡所建立的「思考型 ... 在知識經濟時代的領導人,資訊與人格是其領導所恃的兩項重要平衡特質,一般而言,位階 ... 於 www.npf.org.tw -

#74.米其林入選餐廳MUME 迎來新主廚卓均仰Ernest Toh

除了考量外帶外送食物的特質,例如口感風味必須耐得了車程運輸、以及MUME 原來菜色風格如豐富的臺灣食材和飽滿的 ... 今年27 歲的Ernest 是新加坡人。 於 guide.michelin.com -

#75.新加坡人的性格特徵 - 貝塔百科網

新加坡人 的性格特徵,新加坡人什麼性格,1樓我所接觸到的來說哈大部分新加坡人都很循規蹈矩做事情一板一眼靈活性稍差但是新加坡人都很懂禮貌紀律感超好 ... 於 www.beterdik.com -

#76.新加坡TraceTogether 普及率高達九成的秘訣 - CIO Taiwan

而讓新加坡政府能夠不用在去年疫情爆發之初,要求包括餐廳禁止內用、社交聚會人數最多2 人等緊縮防疫措施的關鍵之一,就是「合力追蹤」(TraceTogether) ... 於 www.cio.com.tw -

#77.正視中國崛起: 台灣外交新戰略 - 第 93 頁 - Google 圖書結果

... 新加坡人有「整批交易」、「怕吃虧」與「怕輸」之習慣,阿拉伯人比較「善變」且 ... 日本人談判特質似顯狹隘、無情、刻薄與難纏,日本人喜歡利用喝酒與唱卡拉 OK 時 ... 於 books.google.com.tw -

#78.第一次自助遊新加坡超簡單 - 第 159 頁 - Google 圖書結果

以福建話發音為「驚輸」,即「害怕落後輸人或失去」的意思,也是新加坡人相當典型的人格特質。例: Lookathimsokiasupushingpeopleawaytogetaseatonthebusfrst 英文的 ... 於 books.google.com.tw -

#79.台灣要強無法「打掉重煉」至少像新加坡「打散重排」 - 上報Up ...

結果,中國移民,帶著大把鈔票,大量湧入。他們假造學歷,投機取巧,與「新新加坡人」的特質,杆格不合,新加坡人的道德教育是誠實,努力,仁慈 ... 於 www.upmedia.mg -

#80.威權政治之困境: 新加坡未來政治想像| 誠品線上

劉浩典(Donald Low) 新加坡人,移居香港之前,曾為新加坡李光耀公共政策學院(Lee ... 很多社會都充斥恐懼與仇恨情緒乃至撕裂,新加坡政府的這項特質是一種資產。 於 www.eslite.com -

#81.【地理眼】不一樣的威權?新加坡少以領袖為地名的文化政治

在建國領袖們相繼辭世後,為了讓當代及未來世代的新加坡人能夠 ... 而是認為可以以象徵新加坡共同的歷史文化,或能反映體育不分族群、文化色彩的特質 ... 於 global.udn.com -

#82.請評述加拿大公務人員「行政中立」的相關規定及實施情形 ...

sex-role)在心理學上的意義係指一種人格特質,是透過自我的行為表現, ... 韓國及新加坡的待遇制度,除以職位分類制為基礎,依照職責成度敘薪之外,更將待遇與績效 ... 於 www.public.tw -

#83.萬豪國際酒店集團JW Marriott Hotel, Singapore South ... - 中央社

萬豪國際酒店集團JW Marriott Hotel, Singapore South Beach 人資 ... 她鼓勵參加面試的同學要記住,在飯店業工作是需要正向、積極也樂觀的人格特質。 於 www.cna.com.tw -

#84.特质理论- 维基百科,自由的百科全书

在心理學中,特質理論或性格理論等(英語:Trait theory)是一種研究人類人格的方法。 ... 变体之一:大陆简体、香港繁體、澳門繁體、大马简体、新加坡简体、臺灣正體。 於 zh.m.wikipedia.org -

#85.十個必備能力決定你該不該來新加坡!!!(上)

我想是因為最近的畢業季,很多人問我的問題就是:來新加坡到底要具備甚麼樣的能力? ... 此篇以人格特質為主,不會去討論學歷專業或語言等硬體能力). 於 rutuyyu1010.pixnet.net -

#86.新加坡商立可人事顧問有限公司-內部人才招募專區 - 1111人力 ...

Recruiter需要具備的人格特質: - 愛挑戰、積極樂觀有衝勁- 流暢的溝通能力- 對業務以及人資相關工作有興趣Recruiter工作內容: * 為跨國企業、中大型企業、新創公司 ... 於 www.1111.com.tw -

#87.7項特質成功造就亞洲企業永續長 - CSRone

近年隨著投資人愈發關注企業ESG的表現,也有愈來愈多企業設置「永續長」職務。 ... 全球物流公司Agility新加坡區域永續發展資深經理Gwyneth Fries ... 於 csrone.com -

#88.新加坡人有什么特点? - 知乎

曾在新加坡生活了12年,学习、生活、工作中接触过的新加坡人的特点如下: ... 人类的本性是复读机,的确,来自于哪个社会,就会带有在那里不断强化后的某些“特质”。 於 www.zhihu.com -

#89.驚輸的美德 - 安荻の自心觀察筆記

有天我在新加坡分公司的行銷文宣上看到一個標題: “The Virtues Of Being Kiasu” ... 分公司的同事就是利用這個新加坡人也自娛跟默認的文化印象,巧妙地拿來當作行銷的 ... 於 andieho777.pixnet.net -

#90.新加坡小學即開始能力分班,「文化資本」暗中持續運作

布赫迪厄認為,我們很難明確說出哪些特質會成為資本,這些特質也很難 ... 倘若真是如此,而且如果新加坡人真的相信這件事,補習班早就關門大吉了。 於 news.readmoo.com -

#91.新加坡資優教育探析

在新加坡,小學GEP教師皆由普通班教. 師轉任,採分科專長聘用,學科知識和人格. 特質是聘任的首要條件。在現職教師提出轉. 任申請後,高才教育署會和他們面談,並派. 於 special.moe.gov.tw -

#92.台灣、香港與新加坡:從3 座華人為主、中國為鄰的島嶼,看見 ...

2022年1月12日 — 對於政府的不信任也讓這裡的人向務實主義靠攏,從就學、工作到生活,都必須以實際為出發點。香港人並不是像大家所說的投機取巧,只不過當生活不易時,最先 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#93.好羨慕新加坡人啊,新加坡人的性格特徵。 - 好問答網

好羨慕新加坡人啊,新加坡人的性格特徵。,1樓katherine 小浪樓主聽過那種每種都知道一點但都不精通的人吧新加坡的語言環境是出了名的糟糕中文, ... 於 www.betermondo.com -

#94.威權政治之困境:新加坡未來政治想像 - momo購物網

對於未來新加坡政治會有何種走向,各界分析未有定論。評論者間漸有的共識是,新加坡管治模式已現暗湧,人民行動黨政府需要變革,以應對新的國家 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#95.新加坡族群協和政策之研究 - 客家委員會

的方式進行,而研究期間寄宿於新加坡人的小家庭中,讓筆者有機會可以實地參 ... 人與在地亞洲婦女通. 婚,之後由印度及麻六甲移居至新加坡,在文化上融合了歐亞特質,. 於 www.hakka.gov.tw -

#96.新加坡不動產信託(REITs) - 大華銀投信

提供投資人穩定現金流: 法規要求REITs資產必須有高股息分配(至少占應繳納稅額的90%), ... 考量新加坡REITs高股利率特質,加上中長期基本面逐漸回升, 儘管短期波動難以 ... 於 www.uobam.com.tw -

#97.一流企業都在用的人才策略:心理學X大數據,你也能找到、留住人人都想搶的高績效人才

反觀新加坡人,他們可能在別人眼中是社交怪咖:內向、認真勤學、遵守規定到高度服從、 ... 演化心理學家稱這個現象是「負面頻率依賴選擇」,意思是某些特質較不常見時, ... 於 books.google.com.tw -

#98.搭地鐵玩新加坡’12~’13版 - 第 13 頁 - Google 圖書結果

K 以褔建話發音為「驚輸」'即「害怕落後輸人或失去」的意思'也是新加坡人相當典型 Kiasu 升 l 的人格特質。犢 U : Look a【 him so kiasu pushin9 people aWay 【0 9et ... 於 books.google.com.tw