新化老街歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦渡邊義孝寫的 臺南日式建築紀行:地靈與現代主義的幸福同居(隨書附『手繪臺南日式街屋』書衣海報) 和李志祥,許淑娟的 從釘子到鐵剪刀:臺南壁鎖300年的華麗轉身都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自鯨嶼文化 和蔚藍文化所出版 。

國立高雄科技大學 文化創意產業系 陳育民所指導 毛柏彝的 織建築—建築符碼應用於服裝設計之跨界創作 (2019),提出新化老街歷史關鍵因素是什麼,來自於建築符碼、服裝設計、跨界創作、新化老街、文化商品。

而第二篇論文國立中央大學 歷史研究所在職專班 吳學明所指導 康雅貞的 台灣基督長老教會的傳教及發展─以台南新化教會為例 (2014),提出因為有 新化教會、台灣基督長老教會、劉華義、梁道、梁許春菊的重點而找出了 新化老街歷史的解答。

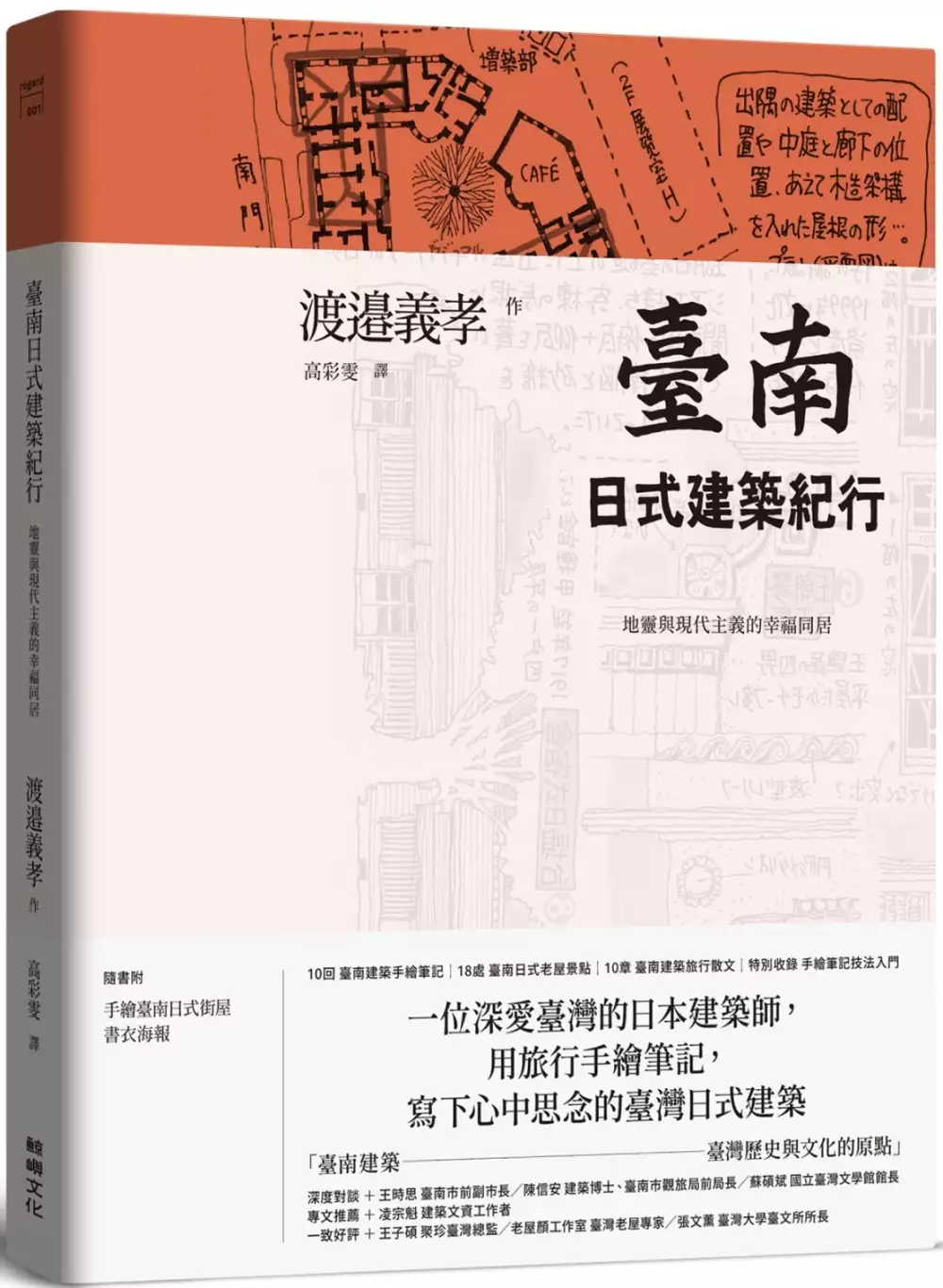

臺南日式建築紀行:地靈與現代主義的幸福同居(隨書附『手繪臺南日式街屋』書衣海報)

為了解決新化老街歷史 的問題,作者渡邊義孝 這樣論述:

————隨書附『手繪臺南日式街屋』書衣海報———— 臺南建築~臺灣歷史與文化的原點 一位深愛臺灣的日本建築師, 用旅行手繪筆記, 寫下心中思念的臺灣日式建築。 10回 ▍ 臺南建築手繪筆記 18處 ▍ 臺南日式老屋景點 10章 ▍ 臺南建築旅行散文 ◢◢◢ 特別收錄——手繪筆記技法入門 ◣◣◣ 『在臺南我最喜愛的風景,就是如同微血管一般的小路窄巷。 在小巷裡,日式建築和更早時期的建築多元混居,滿溢著密集的吸引力。』 —渡邉義孝 「日本近代建築還活在臺灣」。一名熱愛臺灣的日本建築師渡邉義孝,長年觀察自日本時代遺留至今的各式各樣日式老屋,每造訪一地便以建

築手繪圖文記錄該處特色,至今累積有數千處臺灣日式老屋研究筆記,2019年推出的《臺灣日式建築紀行》一書,在臺灣老屋和文資圈獲得諸多迴響。 臺南有眾多風格多元的日式建築,《臺南日式建築紀行》是臺灣府城老屋的另一種建築文史圖文觀察,作者將多年的探訪與研究彙整成冊,收錄精美的臺南建築和街道手繪,專業的日式老屋剖析研究,以及日式抒情旅遊散文,讓臺灣讀者重新認識臺南,也帶領日本讀者一齊見證臺南日式建築的魅力與光彩! ☞[深度對談] 建築與民主運動……………………對談者——王時思 臺南市前副市長 日式建築與觀光活化……………………對談者——陳信安 建築博士、臺南市觀旅局前局長

觀看的方法,認同的建立……………………對談者——蘇碩斌 國立臺灣文學館館長 ☞[關於地靈] 源於拉丁文Genius(守護神) Loci(場所、土地),意為地靈、土地神,意思是文化上、歷史上與社會脈絡中的土地故事與可能性。 18世紀後,在英國逐漸重視這個概念,把地靈與庭園設計、造型結合。後來建築史家也使用「地靈」的概念考察場所的意義。日本的建築史學者鈴木博之,在其名作《東京の地霊》中,將土地的故事和東京的建築與都市空間結合討論。 名人推薦 王子碩 聚珍臺灣總監 王時思 臺南市前副市長 老屋顏工作室 臺灣老屋專家 陳信安 建築博士、臺南市觀旅局前局長

張文薰 臺灣大學臺文所所長 凌宗魁 建築文資工作者 蘇碩斌 國立臺灣文學館館長 一致推薦(按姓氏筆畫排序) 專文推薦 府城近代建築的消逝與再生……………………凌宗魁 建築文資工作者 一致好評 渡邊老師的出現,對臺南人來說是非常珍貴的,因為他看見了我們平常沒有看見的。他不只在視覺上看見建築物本身。他還能夠理解、看見歷史的脈絡。——王時思 臺南市前副市長 這本書可以看到渡邊先生不光是介紹臺灣的日式建築,還關心老建築的前世今生及未來,非常有心。一位日本建築師能觀察到那麼多現象,是很了不起的事情。——陳信安 建築博士、臺南市觀旅局前局長 說到閱讀建

築物的細節,就像渡邊先生手繪的圖案,那些輪廓、屋頂、風格,來自一個熱情而專業的詮釋者。我們希望能用同樣的專業和熱情表現我們所在的館舍。——蘇碩斌 國立臺灣文學館館長 比起絕大多數臺灣人更熟悉臺灣老屋的建築家渡邊義孝先生,為當代臺灣留下珍貴見證,其中不只包含美麗的建築,在老屋中與人的偶然交會更值得珍視。——凌宗魁 建築文資工作者

織建築—建築符碼應用於服裝設計之跨界創作

為了解決新化老街歷史 的問題,作者毛柏彝 這樣論述:

本創作以跨界創作為主軸,以臺南歷史建築作為基底應用於服裝,選用臺南保存最完善的老街—新化老街為建築符碼作創作元素,並以服裝設計為創作形式,創造可日常穿搭的衣裳。前期將透過文獻分析法對於新化老街進行分析,另使用個案分析法,解析前人所創作之相似案例後進行創作。後期將在創作過程中反覆檢查、討論、觀察及改善作品呈現。最後將作品以展覽呈現,並進行問卷調查。臺南為歷史城市並為紡織業之重鎮,自2011年開始,臺南市政府對文化創意產業中時尚設計產業進行強力推廣,因此期待藉由公開展覽發表後,創作研究成果可供服裝設計、文化資產及文化商品相關類別領域,作為設計與開發運用之參考依據。

從釘子到鐵剪刀:臺南壁鎖300年的華麗轉身

為了解決新化老街歷史 的問題,作者李志祥,許淑娟 這樣論述:

穿梭在臺南老街區尋幽訪勝時, 你是否曾注意到有種造型奇特的鐵件附於老建物外壁上? 有的形狀像一把鐵製的大剪刀, 有的則是像一柄「如意」般攀附山牆上。 它是「壁鎖」,也被稱作「鐵鉸刀」,在傳統建築中不若山牆上的脊墜裝飾亮麗,而數百年來除了專業匠師外,知其真正作用者更是少之又少。 事實上,「壁鎖」是一種強化建築的構件,可溯源至1634年尼德蘭王國在臺南建成磚木結構之熱蘭遮城開始,後來又可能受到中國工匠及鐵釟鋦等鐵構件的影響,逐漸成為臺灣現存壁鎖的主要型態。從歷史文化角度而言,該物足以成為臺南建城四百年中,見證建築文化演變的重要文物之一。 本書作者爬梳了臺南的壁

鎖歷史,就其功能與形制進行詳盡闡述,並親自踏查臺江內海及倒風內海現存壁鎖建物,細說各地壁鎖宅邸的特色與異同,揭開壁鎖神祕面紗之餘,也同時帶領讀者經歷了臺灣壁鎖的演化歷史。

台灣基督長老教會的傳教及發展─以台南新化教會為例

為了解決新化老街歷史 的問題,作者康雅貞 這樣論述:

本論文的書寫是要研究台灣基督長老教會在新化地區的傳教及發展,其中主要以台南新化教會為研究對象。首先先論述新化的自然人文環境及新化教會的歷史發展與組織運作。從不被地方人士接受且破壞的福音堂建立,到成為周邊教會的附屬堂會,進而完成獨立建堂,最後成為新化地區與周邊地區的領頭羊教會角色。再來論述新化教會的擴展分析與地方上的經營。其中以新化教會的牧者、長執們對於新化教會的經營及對地方的貢獻為主要的論述重點。透過不同牧會風格的牧者,如戴反、劉華義、劉瑞仁、吳森璧、蔡炳田等及現任張立夫牧師的領導,並加上教會內部具有影響力的長執及平信徒的大力配合,如早期的李照耀、黃例及卓良、卓莊豆塩夫婦,中期的李太

平、王懷行、梁炳元及梁許春菊夫婦,晚期的梁武義、康文榮、力金虎等,可以看出牧者及教友們在教會的發展及地方經營上所做的各項努力,以讓新化教會成為一個百年教會。 以上除了可以藉此知道新化教會百年來的發展情況,還能了解新化教會與新化地區歷史文化的發展可是有著密不可分之關係,並看出新化教會在教友社經地位提升的良好條件下,善用教會自身的地理優勢及抓住台灣經濟發展脈絡,如早期糖業試驗所的成立到最近周邊工業區的成立,吸引了許多周邊平埔教會教友的加入,加上牧者及教友們的努力經營,讓教勢可以得到更良好的發展,而不只是暫時的聚會場所。 本文主要以幾個對新化教會有較大影響的基督徒家族為例,如澎湖李家、卓

家、黃例家族、崗仔林李家、康家及梁道家族,從中了解新化教會中初代信徒的特性及其日後家族的發展情況,而這些發展對新化教會及地方有甚麼樣的影響,這些特性是否仍適用於現代社會或有助於其在新化教會生根茁壯。讓日後的牧者及長執們在了解教會的歷史發展中,面對少子化、老年化的衝擊時,或許可以從中得出一些因應之道,讓新化教會能擺脫大環境的衝擊,再度走向下一個百年教會的歷史。