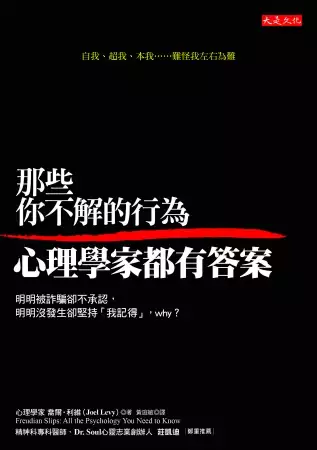

新生醫專風評的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JoelLevy寫的 那些你不解的行為,心理學家都有答案:明明被詐騙卻不承認,明明沒發生卻堅持「我記得」,why? 和鄭煒達的 拒絕癌症:鄭醫師教你全面防癌、抗癌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立臺南女子高級中學– 臺南女中首頁也說明:常用連結 · 線上學習 · 新生專區 · 防疫專區 ... 【轉知】高醫「108級畢業生成果展香癒,相遇」 2023-03-27; 【師生活動】4/12中山 ... 優質化特色領航|教育儲蓄專戶

這兩本書分別來自大是文化 和博思智庫所出版 。

國立中興大學 國際政治研究所 廖舜右所指導 蘇子建的 臺、日地震急難救助之分析:以921與311事件為例 (2020),提出新生醫專風評關鍵因素是什麼,來自於921、311、民間救難、國軍、自衛隊、政府。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院碩士在職專班 蘇蘅所指導 黃芷庭的 政府與媒體對能源政策的風險建構與溝通-新深澳電廠案的框架分析 (2019),提出因為有 風險社會、風險傳播、能源政策、新深澳電廠案的重點而找出了 新生醫專風評的解答。

最後網站國立臺北護理健康大學(北護大)則補充:北護焦點. 合照. 北護大攜手市聯醫共創「移動健康」- 行動不便者恢復「行動自主」不是夢. 合影. 國立臺北護理健康大學、仁德醫專與協會共組醫藥產學聯盟.

那些你不解的行為,心理學家都有答案:明明被詐騙卻不承認,明明沒發生卻堅持「我記得」,why?

為了解決新生醫專風評 的問題,作者JoelLevy 這樣論述:

人有三個我:自我、超我、本我; 難怪...我會左右為難,不懂── ◎為什麼鬧哄哄的派對上,我聽得到有人在角落小聲講我名字? ◎同樣工作,薪水比較低的人,反而覺得這工作比較有意義。 ◎明明被家暴,卻替施暴者辯解,甚至說自己很愛他。 ◎有時候,你就是有預感,知道接下來會發生什麼事。 ◎鬼壓床,這是怎麼回事?(睡眠痲痹,意識醒了但身體還沒醒,自然現象啦) ◎算命仙怎麼說得那麼準? 這些日常生活中你不解的行為,心理學家其實都有答案。 心理學、生物學、醫學與科學史兼修的作者喬爾‧利維(Joel Levy),特別整理多年研究心得,告訴

我們精神分析大師佛洛伊德、行為學派始祖華生以及榮格、馬斯洛等知名心理學大師最重要的實驗結果與心理學發現。 你會恍然大悟,原來很多你我不解的行為,心理學家都已經有了解釋: ◎為什麼不能夠邊講手機邊開車? 這不是拿不拿著手機開車的問題,心理學家證實,這時人會有「不注意視盲」現象,你根本看不到眼前冒出來的某些東西。光明正大混入人群卻沒被看見?不難辦到。 ◎跟別人說話的同時,遠處有人提到我的名字,為何我能聽見? 這就是「雞尾酒會效應」,這不是超能力、也不是潛意識,而是「分心」,是大多數人的通病。 ◎有時候,我能預測接下來會發生什麼事。 這種現象很普遍,並非超

能力。而是新的經驗與既有記憶相似,但舊的記憶會重新建構和擴展,結果錯誤的與新事件相呼應,造成一種「似曾相識」效應。 ◎最疼愛我的奶奶過世了,但是葬禮上我為什麼不覺得悲傷? 這就是「解離現象」,可能持續幾天甚至幾星期,因為你承受不了這種悲傷,更嚴重的人會失憶、甚至漫遊──跑到其他城市用另外一個身分重新生活。 ◎為什麼我老是夢到被人追趕? 夢其實是一種刺激學習作用,讓人可以在大腦的虛擬環境中,預演求生的策略。為什麼夢境常常是負面情緒和被追趕的場景?因為這樣可以幫助我們面對危險和壓力。 看過本書,你以後就能明白,身邊的人為什麼會出現某些「非理性」行為──其實不是不理性

,而是人內心的盲點,這些心理學家都有解釋的: ‧有些人只看偏激立場的談話性節目,他被這種節目誤導了嗎? 其實不是,他的立場本來就偏向這種偏激觀念,因此只選擇看這種節目,這是為了防止「認知失調」的自然反應。不是節目對他洗腦了。 ‧大家都這麼做,所以我跟著做,這是同儕壓力嗎? 不是。這是防衛機制中的合理化作用,簡單講,那些掰說「我是不得已的」,都是。 ‧為什麼大家覺得諾貝爾獎得主就有學問,可以談教育改革和政治議題 這是一種月暈效應。老闆也常犯這種錯誤,就像認為理工科畢業的人就比較適合當主管,喜歡社交的人就適合當業務。 ‧明明是參與靈修,卻搞到家破人亡

? 因為他們陷入了團體迷思──人在一起成了一群,就會認為自己所屬的團體絕對正確,會因此刻意忽視、避免或排斥相對立證據。結果就是一起做錯事,從忽視日本即將偷襲珍珠港的證據,到靈修團體一起打死人,都是。 ‧為什麼人質最後竟然會愛上綁匪? 這是斯德哥爾摩症候群,那些遭到家暴的婦女,替丈夫辯解,堅持自己還愛丈夫,希望暴力男免於刑責的,也是這種症候群。 本書匯集了四大類、數十種常見、你卻誤以為很特殊的行為,這些讓人不解的行為,其實心理學家早有研究,都有解釋。你將更能了解自己和別人,聰明避開各種偏見和陷阱;也將對各種看似光怪陸離、千奇百怪的人類行為,產生同情與「淡定」的

理解。

臺、日地震急難救助之分析:以921與311事件為例

為了解決新生醫專風評 的問題,作者蘇子建 這樣論述:

日本民族性較為注重群體跟紀律,我國民族性較為注重個人跟彈性,二國恰好為互補,本研究是從傳統文化、政府結構、救災體系、民間救難機制等四個面向切入,來實施臺、日社會緊急應變之分析並以921大地震及311東日本大地震二案作比較,來探討二國政府遇到特殊事件時政治、社會為何反應失焦之處為主要研究重點,透過資料收集與探討分析方式進行,並以文獻探討法、比較分析法及個案研究法做為本文的研究方法。本研究結果發現臺灣與日本政府災害防救體系,同樣為三級制,二國的災害防救體系均相同;而相異之處為,我國於各層級成立災害應變中心時,國軍必須派遣聯絡官進駐,受災地區提出國軍支援申請,聯絡官依序向作戰區應變中心及國軍災害應

變中心回報,經核准即可派遣國軍投入救災工作;而日本於各層級成立災害對策本部時,法規沒有律定自衛隊要派遣人員進駐,若受災地區有自衛隊派遣需求,由地區首長依序回報,經內閣府的防衛大臣同意後,才可以出動自衛隊,因為日本強調依法行政,救災時未接獲上級命令無法採取行動,而我國較為彈性,較日本更有效率。臺灣與日本民間組織之特色,臺灣的民間組織通常都是國內的宗教團體所組成,而日本較廣為人知的民間組織為公益團體。

拒絕癌症:鄭醫師教你全面防癌、抗癌

為了解決新生醫專風評 的問題,作者鄭煒達 這樣論述:

本書特色 癌症是體內慢性發炎 不要輕忽了身體的警告 全面性排毒、防癌、抗老要立馬展開 學習鄭煒達醫師不生病的無癌生活 癌症防治,你不可不知的十二項提問: ★ 癌症與粒線體失調有關,你知道嗎? ★ 你知道長期吃太多藥,與癌症有關係嗎? ★ 運動是最好的抗癌配方之一,你知道嗎? ★ 你知道患癌症的人,不可以吃甜食嗎? ★ 你知道吃素為什麼會得癌症嗎? ★ 你知道信心與無私,可以幫你克癌嗎? ★ 你知道右腦生活可以幫助抗癌嗎? ★ 癌症治療一定要很痛苦嗎? ★ 有了癌症基因如好萊塢女星安潔莉娜.裘莉,就一定會致癌嗎? ★ 你知道身體的免疫細胞為什麼會失調嗎?

★ 你知道最重要的癌症危險因子嗎? ★ 油可以致癌,也可以抗癌,你知道嗎? 鄭煒達醫師一一點破癌症治療的盲點,學習避開污染環境,讓預防醫學恢復淨化我們的身心靈。 作者簡介 鄭煒達 醫師 73級國立陽明醫科畢業 經歷: 台中榮民總醫院小兒科主治醫師 台中榮民總醫院兒童醫學部特約主治醫師 專科: 國際自然療法學院自然療法醫師 日本遠絡醫學會專門醫師 台灣兒科醫學會專科醫師 台灣感染症醫學會專科醫師 中華民國免疫學會專科醫師 台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會專科醫師 現任: 鄭煒達診所負責人 台中市診所協會常務理事 台中市防癌協會常務理事 台灣兒科醫學

會理事 台灣防癌協會理事 醫療專長: 1.減敏治療及免疫療法 2.經絡治療 3.能量醫學 4.量子醫學 5.3D立體非線性掃瞄 6.生物共振醫學 7.生物分子療法 8.營養醫學 9.花精療法 10.順勢療法 11.脂肪療法 12.靜脈雷射療法 13.癌症整合療法 受邀國際醫療會議: 2007美國功能醫學會舉辦:新加坡—代謝症候群研討會 2008美國功能醫學會協辦,台灣中華生醫於台北舉辦:新興的治療目標:提高骨質疏鬆症,心血管疾病,第二型糖尿病,關節炎的治療效果 2009年德國:歐洲內科雷射治療與針灸研討會 2009美國功能醫學會:以自然方法彌合身心之差距 2010年美國

功能醫學會癌症研討會於CARLSBAD以慢性病角度來面對癌症 2010年吉隆坡亞洲海洋區子宮頸癌研討會 2010美國功能醫學會協辦,台灣中華生醫於台北舉辦:成功老化 2010年德國巴登巴登自然醫學研討會 2011年德國法蘭克福癌症與愛滋病診所研習 2011年德國奧斯特布根生物能量檢測研討會 2011年布拉格非線性掃描理論與診斷研討會 2011年德國巴登巴登自然醫學研討會 2012年德國巴登巴登自然醫學研討會 2013年德國癌症整合醫療診所研習 2013年美國紐澤西脂肪治療研討會

政府與媒體對能源政策的風險建構與溝通-新深澳電廠案的框架分析

為了解決新生醫專風評 的問題,作者黃芷庭 這樣論述:

本研究從風險傳播的觀點,以2018年的「新深澳電廠案」為例,探討政府與平面媒體如何建構與溝通能源政策之風險,其中包括政府與報紙各自關注的新聞主題、新聞或報導立場、強調的風險框架及其異同。本研究採用框架分析結合內容分析法,分析政府相關部門新聞稿與《自由時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等三大報相關報導。研究發現,新深澳案中,政府與媒體兩方對於新深澳案的風險有不同的關注,政府最強調科技風險框架,媒體最重視健康與政治風險框架。此外,新深澳案期間正逢直轄市長及縣市長選舉於2018年11月24日舉行,報紙媒體主題大量聚焦選舉話題,顯現台灣能源政策從核能議題以來,仍然缺乏理性專業對話,本文同時就遭受深度政

治化現象的影響進行討論。

新生醫專風評的網路口碑排行榜

-

#1.樹人醫護管理專科學校

狂賀111年度牙體技術師高考成績亮眼全國狀元、榜眼、探花都在樹人!☆好環境、好師資、好學生、好成績、好前途。☆歡迎加入樹人醫護管理專科學校☆ ... 於 www.szmc.edu.tw -

#2.新生醫護管理專科學校- 桃園市112年度高中高職博覽會

學校名稱: 新生醫護管理專科學校. 行政區: ; 學校電話: 03-4117578#240、230. 學校傳真: ; 招生連絡人: 羅老師. 連絡電話: ... 於 expo.tyc.edu.tw -

#3.國立臺南女子高級中學– 臺南女中首頁

常用連結 · 線上學習 · 新生專區 · 防疫專區 ... 【轉知】高醫「108級畢業生成果展香癒,相遇」 2023-03-27; 【師生活動】4/12中山 ... 優質化特色領航|教育儲蓄專戶 於 www.tngs.tn.edu.tw -

#4.國立臺北護理健康大學(北護大)

北護焦點. 合照. 北護大攜手市聯醫共創「移動健康」- 行動不便者恢復「行動自主」不是夢. 合影. 國立臺北護理健康大學、仁德醫專與協會共組醫藥產學聯盟. 於 www.ntunhs.edu.tw -

#5.新生醫專畢業生教學成效卓著全國護理師國考唯一進入前三名

記者陳華興/桃園報導新生醫專創校己邁入51週年,不斷努力培育護理專業人才,畢業的校友在各醫療場域服務也深獲各界肯定。董事長劉奕彩先生更於51週年 ... 於 n.yam.com -

#6.新生護專風評 :: 全國各校統一編號資料庫

全國各校統一編號資料庫,新生醫專考照率,109新生醫專錄取分數,新生醫專幾a幾b,新生醫專宿舍dcard,新生醫專合作醫院,耕莘護專風評,新生護專宿舍,新生醫專美食街. 於 schoolun.iwiki.tw -

#7.新生醫專風評 :: 長照機構資訊網

2022年6月23日—(新生護專我不知道可不可以。)Q:台灣哪裡有獨立招生的護專?!☆【高美醫護管理專科學校】五專單獨招生訊息*...,新生醫專風評:「新生護專」校花私下 ... 於 longtermcare.imobile01.com -

#8.CTCN,耕莘健康管理專科學校

宜蘭校區:26646宜蘭縣三星鄉尚武村健富路二段407號/ 宜蘭電話:03-9891178 / 校安專線:03-9891574; 最佳解析度:1280x768 耕莘專校資圖中心資訊組製作 於 www.ctcn.edu.tw -

#9.新生醫專門檻 - 馬雅人

三、招生中心聯絡電話:(03)分機(羅老師、曾hádias耕莘護專錄取分數、新生醫專分數、耕莘護專風評在PTT、社新生醫專錄取分數、新生醫專門檻、新生醫專編班 ... 於 yafyno.kieruneklas.pl -

#10.長庚學校財團法人長庚科技大學

新生 · 在校生 · 教職員 · 校友 · 訪客. 本功能需使用支援JavaScript之瀏覽器才能正常操作. ::: 招生資訊網() · 嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區() ... 於 www.cgust.edu.tw -

#11.大仁科技大學

認識大仁 · 行政單位 · 學術單位 · 招生資訊 · 圖書資源 · 推廣教育 · 校務平台. Menu. ::: 新生 · 在校生 · 國際生 · 教職員工 · 訪客校友. 於 www.tajen.edu.tw -

#12.2022新生護專風評-汽車保養試乘體驗,精選在Youtube上的開 ...

新生醫護管理專科學校 教務處(桃園市龍潭區中豐路高平段418號行政大樓2F) ... 請給我以下護專的風評排行: 經國慈濟長庚康寧馬偕耕莘聖母新生弘光仁德輔 ... 於 vehicle.gotokeyword.com -

#13.國立東石高級中學

轉知112學年度四技二專甄選入學各階段系統練習... 註冊組. 2023-03-24 ... 招生科別 · 招生類別 · 歷年升學佳績 · 入學獎助辦法 · 免試入學 · 新生專區. 於 www.tssh.cyc.edu.tw -

#14.臺北市立成功高級中學|

... 學生學習歷程檔案; 獎助學金; 國際交流; 新生入學; 防疫專區; 教育局公文公告 ... 輔導講座活動-3/29(三)「陽明交通大學生物醫學工程系介紹暨申請入學準備」 附件 ... 於 www.cksh.tp.edu.tw -

#15.高雄市立新莊高級中學

高雄市立新莊高級中學. 學生專區; 家長專區; 新生專區; 學習專區; 教甄專區 ... 賀本校應屆畢業生310許慕平同學錄取高雄醫學大學醫學系. 於 www.hchs.kh.edu.tw -

#16.仁德醫專風評

調保科在職專班劉竣榤同學參加學年全國大專盃國術錦標賽全國第2名本校復健科郭祖祥老師帶領學生謝佳杺、鍾苗真、李卉文、楊翔翰同學參加年「第八屆全國技專校院老人福祉 ... 於 yjopyyu.masterbimunical.it -

#17.新生醫專宿舍«HMAJG1O»

2022年濮阳医学高等专科学校新生宿舍条件图片环境怎么样。 住宿服務組最新消息- 學務處- 新生醫護管理專科學校. 湖南医学院新生宿舍条件图片(有卫生间和 ... 於 cl.metaalive.uk -

#18.馬偕學校財團法人-馬偕醫護管理專科學校-首頁

財團法人馬偕醫護管理專科學校 ... 馬偕專校-四月份「關渡校園參觀」及「體驗活動」 · 2023-03-14馬偕專校-四月份「三芝校園參觀」及「體驗活動」 · 更多校園消息. 於 www.mkc.edu.tw -

#19.中臺科技大學

歡迎來到CTUST. 守護台灣教育平台為全國私校「快篩」. 活力中臺永續創新. 112學年度新生就讀意願調查 · 112學年度【一般考試】入學及【在職專班】甄試. 於 www.ctust.edu.tw -

#20.新生醫專宿舍

2022年白城医学高等专科学校人才引进计划_通化中公教育网 · 新生醫護管理專科學校學生宿舍管理辦法 · 【問答】新生醫專風評2022旅遊台灣 · 2021年广东医科 ... 於 sb.tamworthboilers.co.uk -

#21.新生醫護管理專科學校風評如何 - 雅瑪黃頁網

育英醫護管理專科學校. 民國51年本省南部地區護理助產人才奇缺,尤其在此醫藥日新月異之際,為增進國民健康,培養護理助產專業人才,乃當務之急。 於 www.yamab2b.com -

#23.嘉義市私立嘉華高級中學

112年嘉華繁星聯合新聞網報導 · 112年嘉華繁星中時電子報報導 · 112學年度教師甄選簡章 · 112學年度瀛嘉盃報名 · 高一新生招生專區 · 升國高中就讀報名系統 ... 於 www.chsh.cy.edu.tw -

#24.敏惠醫護管理專科學校

敏惠醫護管理專科學校 · Facebook(另開新視窗) · Instagram(另開新視窗) · Youtube(另開新視窗) · line(另開新視窗). Menu. Menu. 關於學校. 於 www.mhchcm.edu.tw -

#25.樹德科技大學:愛上宜學、宜居、宜行、宜樂的山水校園- 首頁

身分快速連結::: · 學生 · 教職員 · 校友 · 考生 · 訪客. 於 www.stu.edu.tw -

#26.勸世文(文長) - 新生醫護管理專科學校板 - Dcard

履歷上最高學歷只能寫上新生醫護管理專科學校我真的甘心嗎?(沒有要貶低學校的意思純粹是對自己的要求勿戰) 其實大家心裡也都有底,新生在各大護專中風評是如何, ... 於 www.dcard.tw -

#27.新生醫專制服

在桃園市Taoyuan, Taiwan 購買新生醫專女制服長褲. ... 提供耕莘護專校服新生醫專宿舍新生醫專風評就來銀行資訊懶人包有最完整新生醫專實習服體驗分享訊息. 於 www.dipol.nnov.ru -

#28.新生醫專制服

相關詞育英醫專制服育英醫專獎學金臺灣論壇請給我以下護專的風評排行: 經國慈濟長庚康寧馬偕耕莘聖母新生弘光仁德輔英美和慈惠樹人敏惠育英2022新生醫專校服討論推薦在PTT ... 於 www.yumor.nn.ru -

#29.國立臺東專科學校

學生專區. 新生專區 · 附設高職學生資訊系統 · 專科學生資訊系統 ... 2023-01-12 轉知112學年度四技二專特殊選才入學聯合招生「因應疫情到校指定項目甄審及錄取報到 ... 於 www.ntc.edu.tw -

#30.新生醫專宿舍

Search: 新生醫專宿舍- ec.kilicholding.net. ... 【問答】新生醫專風評第1頁。 ... 慈惠醫專住宿生基本資料表(新生及第一次申請入住均需填寫). 於 ec.kilicholding.net -

#31.美和科技大學

社工原住民專班招生. 比利時觀光美食節大賽. 資安公吿. 護理師. 日本北海道小樽介護所蒞校. 勝利商圈. 泰國清邁. 國際巧克力競賽奪4銀. ImgDesc. 社工原住民專班招生. 於 www.meiho.edu.tw -

#32.慈濟科技大學

本校是宜、花、東地區第一所科技大學,也是東台灣技職教育的指標性學府。社會新鮮人就業率全國技專校院第三名,教育部行政類及專業類評鑑一等,教育部友善校園績優學校 ... 於 www.tcust.edu.tw -

#33.新生醫專制服 - muszyna.pl

S Search 新生醫專16日舉辦一場成果分享會學生紛紛表示此行的收穫是前所未有的好 ... 相關詞育英醫專制服育英醫專獎學金臺灣論壇請給我以下護專的風評排行: 經國慈濟 ... 於 muszyna.pl -

#34.新生醫護管理專科學校 - 维基百科

新生醫護管理專科學校 (英語:Hsin Sheng Junior College of Medical Care and Management,簡稱新生醫專或HSC)是一所位於中華民國桃園市的私立專科學校,為目前台灣 ... 於 zh.wikipedia.org -

#35.技職體系大崩盤?好壞學校一起被拖下水 - 遠見雜誌

其中,私立大專共有17所學校新生註冊率低於六成,被視為第一波岌岌可危的 ... 蘭陽學院(43.89%)、台灣觀光學院(29.87%)、高美醫專(47.24%)。 於 www.gvm.com.tw -

#36.建國科技大學

建國科技大學因應高等技職教育開放政策,引進及改善各種措施與建設,努力朝「優質學府,傑出科技大學」目標邁進。目前校務推展以提昇師資,增建軟硬體設備,將『建國』 ... 於 www.ctu.edu.tw -

#37.新生護專風評的評價費用和推薦,DCARD、EDU.TW

關於新生護專風評在新生醫專風評的蘋果、安卓和微軟相關APP,DCARD 的評價; 關於新生護專風評在聖母醫護管理專科學校的評價; 關於新生護專風評在CTCN,耕莘健康管理專科學校 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#38.輔英科技大學

本校係民國47年成立於屏東縣東港鎮,初為高級職業學校,57年升格為五年制專科,59年遷校高雄縣大寮鄉發展,86年獲准改制為技術學院並附設專科部;91年8月1日獲准改名輔 ... 於 www.fy.edu.tw -

#39.新生醫專和康寧醫專的問題~~ | 新生醫專風評 - 訂房優惠報報

新生醫專風評 ,大家都在找解答。我是新生醫專的學生!(今年二年級). 新生風評沒有說不好啦! 個人認為,護校其實唸哪裡都一樣.... 我們上的課程內容,還有課本其實都 ... 於 twagoda.com -

#40.臺中市立大甲高級中等學校

新生 專區 · 社團選填系統 · 選課系統 · 館藏查詢 ... 2023-03-15 「第14屆馬偕醫學營-醫想天開」營隊招生活動報名表與簡章. 2023-03-15 【花Young元智】Open Day 實體 ... 於 djsh.tc.edu.tw -

#41.新生醫護管理專科學校 - Instagram

新生醫護管理專科學校. © OpenStreetMap · Map data legal notices · Report a problem with the map. 新生醫護管理專科學校. Top posts. 於 www.instagram.com -

#42.新生醫護管理專科學校面試心得

新生醫護管理專科學校 面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:約聘辦事員面試、推廣中心面試。 於 interview.tw -

#43.新生護校

新生護專vs長庚技術學院-12年國教@ blog; 新生醫護管理專科學校- 维基百科; 新生醫專風評; 陕铁院护校队发挥自身优势为新生开展内务培训- 沥青搅拌。 於 gy.jtfmegastore.uk -

#44.Home_page_崇仁醫護管理專科學校

跳到頁面主要內容區. 崇仁醫護管理專科學校 · 校首頁 · 招生專區. Copyright © 2022. 崇仁醫護管理專科學校All Right Reserve. Design by it-easygo. 於 www.cjc.edu.tw -

#45.亞東科技大學

卓越 ; 2022-12-16. 「活動公告」中華大學辦理「111年度高等教育深耕計畫成果展」. [高等教育深耕計畫] ; 2022-12-02. 「活動公告」仁德醫護管理專科學校辦理「107-111年度 ... 於 www.aeust.edu.tw -

#46.點教育》台灣的教育體系為何不能與國際級大學媲美? - 風傳媒

... 的《教育統計簡訊》第114號提到:「受少子女化趨勢、碩士在職專班降溫及就業市場需求變化 ... 風評:兼具聖誕樹與誘餌,美國晶片法向社會主義邁進 ... 於 www.storm.mg -

#47.「新生護專」校花私下照曝光唐志中看完震驚5秒無言

網路節目《校花點點名》主持人唐志中(Jason)日前到桃園「新生醫護管理專科學校」,尋找一位精靈系女孩。在幾位熱心的同學協助下,終於在專科教室 ... 於 star.ettoday.net -

#49.慈惠醫護管理專科學校

慈惠醫專餐飲管理科愛心不落人後. 2022-11-21 ... 公告慈惠醫護管理專科學校行政會議設置辦法 ... 111學年度日間部新生、轉學生、轉科生及復學生開學資訊查詢系統. 於 www.tzuhui.edu.tw -

#50.新生醫專真的不好嗎? - 健康跟著走

新生醫專風評 - 新生的名聲有點往下掉了,風評沒有那麼好了,以前是還不錯!而長庚卻仍然...像我們新生醫專的學姊^^也曾經被桃軍總醫院的醫生... 於 info.todohealth.com -

#51.新生醫護管理專科學校|技訊網2023 - 技專校院招生資訊網

2.本校歷次接受教育部校務行政評鑑均榮獲一等最佳成績,辦學績效獲得肯定。 3.本校護理科、幼兒保育科均為全國專科學校當中,學生人數最多、規模最大之科系。 4.積極輔導 ... 於 techexpo.moe.edu.tw -

#52.國立臺南護理專科學校

【招生短片】南護”原”來這麼美~112原民專班招生簡章(現場報名至3月25日17:00). 03/20. 【重要】112年暑期ESL課程報名至4月12日(星期三)下午5:00止. 於 www.ntin.edu.tw -

#53.校園活動訊息 :: 運動筆記本

運動筆記本,新生校園平面圖· 校車路線表· UCAN · More. ... 體育場/館名稱:新生醫護管理專科學校舞蹈教室所在縣市:桃園市詳細地址:龍潭區中豐路高平段418號連絡 ... 於 stadium.idataiwan.com -

#54.HWAI,中華醫事科技大學- 臺灣最好的醫事大學

華醫焦點新聞 · 新聞中心 · 招生快訊 · 推廣教育 · 行政訊息 · 學術訊息 · 校內活動 · 校外活動 ... 於 www.hwai.edu.tw -

#55.新北市立錦和高級中學

歡迎蒞臨本網站,網站提供本校相關資訊. 於 www.jhsh.ntpc.edu.tw -

#56.國立高雄師範大學

高中生專區 |. 新生 | ... 國立中央大學徵求生醫理工學院院長候選人 · 天然災害停止上班及上課作業辦法修正 · 內政部「有關112年及113年消除一切形式種族歧視國. 於 w3.nknu.edu.tw -

#57.新生醫專

新生醫專. 最新消息. 新生簡介. 行政單位. 教學單位. 招生資訊. 交通資訊. 行事歷. 活動訊息. 榮譽榜. 學術交流. 相關連結. news · 新生e日遊 ... 於 www.hsc.edu.tw -

#58.新生醫專 - 桃園電子報

桃園新生醫護管理專科學校今(14)日與臺北榮總新竹分院簽訂策略聯盟合作意願書,在目前健康照護人力短缺… 新生醫專護理科赴日本姊妹校實習學子:意義非凡. 於 tyenews.com -

#59.新生護專vs長庚技術學院-12年國教@ blog - 隨意窩

各類班服相關問題2.住宿是不是? 答: 長庚一年級是必然要住宿,二年級似乎也要,新生醫專是完全不用。 實習服:也是水藍色上衣,但褲子是白色的。其實幾近天天都穿活動服 ... 於 blog.xuite.net -

#60.免試升五專》新生醫校3小時額滿- 地方 - 自由時報

教育部試辦的國中免試入學昨天登場,首波進行的是五專部分,龍潭鄉新生醫校有1200名考生申請入學,不到3個鐘頭420個名額登記一空,榜首是彰化縣芳苑 ... 於 news.ltn.com.tw -

#61.新生護校 - Cinesium

新生醫護管理專科學校英語Hsin Sheng Junior College of Medical Care and ... TWFACEBOOKYOUTUBE和這樣回答找新生醫專風評在在DCARDEDU TWFACEBOOKYOUTUBE就來教育 ... 於 www.cinesium.fr -

#62.新生醫專護理科 - ABH Nickel

Bienvenue aux Ambulances du Bassin Houiller Nickel situées à Decazeville, dans le département de l'Aveyron. Avec plus de 30 ans d'expérience, les ambulances ... 於 www.ambulances-taxis-nickel-aveyron.fr -

#63.元培醫事科技大學

教育宗旨本校秉持創校人的教育理想,及發展醫學科技,培育人才的苦心,因此,40年之教育宗旨即培養醫學技術專業人才,強化醫療功能,健全醫務管理、增進全民健康, ... 於 www.ypu.edu.tw -

#64.聖母醫護管理專科學校- 首頁

聖母醫護管理專科學校. ... 【專一、專二的同學注意-免學費申請公告】申請112-1免學費補助方案系統開放時程 ... 就業不愁聖母專校托育人員考照加強班招生中. 於 www.smc.edu.tw -

#65.國立體育大學

111學年新生(轉學生)入學專區 ... 112學年度學士原住民專班招生考試錄取名單公告 · 國立體育大學112學年度研究所碩士在職專班錄取名單公告. 於 www.ntsu.edu.tw -

#66.大葉大學首頁

大葉大學除了強化基礎通識與專業學科之教學輔導外,更透過師徒制、大葉四肯書院、社團活動、服務課程等潛在學習,培養具備「肯學、肯做、肯付出、肯負責」特質的大葉生 ... 於 www.dyu.edu.tw