旅行的意義作文500字的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳佳璇寫的 一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸 和陳銘磻的 旅行文學的112堂寫作課:作家的日本文學地景紀行及旅行文學寫作便覽都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「作文」旅行的意義@ showlynn隨筆記 - 隨意窩也說明:夕陽的餘暉落在我的臉上,臉頰的溫暖竄進我的身子,我說:「這就是旅行的意義」。偷得浮生半日閒與友人相約出遊,我們訪過溪水、見過山林,走累了、看倦了,隨性挑了 ...

這兩本書分別來自時報出版 和布克文化所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 須文蔚所指導 黃翔的 臺灣報導文學理論批評史研究 (2021),提出旅行的意義作文500字關鍵因素是什麼,來自於台灣報導文學理論批評史、源流論、文類論、作者論、作品論、創作方法與方法論、影響論。

而第二篇論文臺北市立大學 中國語文學系 林慶彰、張曉生所指導 張晏瑞的 張壽林生平及其《詩經》文獻學研究 (2020),提出因為有 民國時期、張壽林、詩經學、文獻學、續修四庫全書總目提要的重點而找出了 旅行的意義作文500字的解答。

最後網站學習的意義作文 - 勵志人生網則補充:現在社會競爭這么激烈,不學習能生存下去嗎?”——學習是為了生存!我雖然對他們的話談不上有多深的體會,但卻明顯感到了“學習”二字別樣的分量。

一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸

為了解決旅行的意義作文500字 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

徒步台灣的念頭,在心裡蟄伏已久。 「騎車不是比較快?」門診護理師見我看診空檔常常掛在谷歌地圖上,忍不住提問。──吳佳璇 二○二○,新冠病毒大流行,世界移動暫停,台灣各地擠滿出不了國的人。經過蒸騰的夏日,徒步台灣的念頭又倏然出現。於是浪人醫師吳佳璇,脫下了醫師袍,來到行政院旁的十字路口,省道0公里,這裡是徒步壯遊的起點。其實出發前一晚,都還沒拿定主意,該走西岸還是東岸……只知道這趟旅程,一路向南。 ↓一路向南↓ 從台一線省道0公里的車流湧動,走到恆春的國境之南 橫跨一年半的接力徒步,總長500公里 從一個人,走到一群人;穿越了四季、風土與歷史

一步步走成了我們腳底下的台灣 ↓徒步說書人↓ 三井倉庫、樂生療養院、新竹動物園、新港社、秋茂園、和美默園、鹿港龍山寺 三秀園、西螺大橋、北港朝天宮、國聖燈塔、逍遙園、池上一郎文庫、「獅頭社戰役」現場 風土人情、古蹟景點,一路漫談台灣歷史 ↓走路的人↓ 從一個人,走到一群人,從閒散輕裝,走到上癮重症 這裡沒有刻苦的徒步雞湯,但有結伴同行的人情百味 ↑未完待續↑ ...一路向北... 名人推薦 \推薦序/ 陳耀昌(台大醫學院名譽教授、《斯卡羅》原著作者) 傅裕惠(第九屆國藝會董事、劇場工作者與渴望走路的都市人) 小歐(四國遍

路同好會主持人、作家) \沿路推薦/ 木下諄一•作家│李偉文•牙醫師、作家、環保志工│徐銘謙•台灣千里步道協會副執行長│康文炳•資深編輯人│張景森•政務委員│ 陳錦煌•醫師、新港文教基金會創會董事長│黃崇凱•小說家│鄧惠文•精神科醫師、榮格心理分析師 「有劍有肝膽」。她別出心裁設計了一個「徒步、接力、深度」新模式,「全島而非環島」的新概念。――陳耀昌 我其實是會把她這一路向南、一路走入台灣的行動,視為一個最誠懇和最具企圖心的「環島行為藝術計畫」。――傅裕惠 與其說是一本台灣徒步遊記,不如說是一種生活模型,一種實踐哲學,更是一種走路體質的最佳範例。――小歐

臺灣報導文學理論批評史研究

為了解決旅行的意義作文500字 的問題,作者黃翔 這樣論述:

本研究的主題為台灣報導文學理論批評史研究(The Study of Theories of Reportage in Taiwan),研究範疇為台灣報導文學發展過程中的,各種理論與批評。研究項目包括理論與批評文章;提出理論批評的重要批評者、時代環境、重大議題、重要事件等。因此本研究將具備兩重框架,一是台灣報導文學理論批評的文類史體系——包括發展過程中的樣貌;目前的整體呈現;二是形成這個體系的進程——包括分期、特質、影響,以及個別批評者,如何建構、發展出個人的批評體系。本研究試圖架構出一般文學批評、文類批評都適用的源流論、文類論、作者論、作品論、創作方法與方法論,以及影響論。源流論部分,涵蓋了

起源論與流變論。文類論部分,涵蓋了文類論、文類殊別優劣論。作者論,包含作者素質論、養成論,作者的實踐論、個別作家論、作家群論等。作品論,則包括,依文體論、依作者論、依文學史階段論、依文學史流派論、依文學史主題論、依文學史思潮論等。創作方法與方法論,包括報導文學如何寫、不能如何寫的敘事規約。影響論部分,包括影響作者論、影響讀者論、影響社會論,以及影響文類論。本研究嘗試觀察,一路以來的批評者,如何逐漸豐富這個理論體系,如何推進理論批評的發展,也釐清理論與台灣報導文學創作之間的特殊關係。以往的研究者,往往以報導文學缺乏理論,來解釋這個文類發展過程中,遭遇的爭議甚至頓挫,本研究發現,上述分項都是台灣報

導文學理論發展過程中,曾經討論過的重要議題。其實,對報導文學發表過理論的批評者,多達數百人次,而且大多是當時的秀異人才,台灣報導文學真的缺乏理論嗎?這麼多的批評中是否可以構築出體系?在體系的建構過程中是否有所不足、或有所矛盾?在體系化的觀察下,如何重新檢視台灣報導文學理論批評的價值?都是本研究探討的問題。依照代表性的批評者、流派;還有重要事件;理論特質;理論影響;以及個別批評者如何建構、發展出個人的批評系統,架構為:1930年代台灣報導文學理論的萌芽——楊逵。1970年代的詮釋與拉鋸——高信疆、《現實的探索》與三場官方文藝座談會。1980年代的體系化與式微說——李瑞騰、林燿德與文訊座談會、鄭明

娳。1990年代的轉折與深化——陳映真、彭家發、須文蔚、兩大報報導文學獎現象。2000年以降的鬆綁與探索——楊素芬、林淇瀁與張堂錡。研究發現包括:一、楊逵的影響應待2001年起論;二、重新評估高信疆的思想底蘊與定位;三、重新檢視《現實的探索》的理論貢獻與內涵;四、重新檢視官方座談會的批評史意義;五、鄭明娳奠定美國新聞學的源流論;六、新新聞學在台灣的「拿來」;七、理論批評與創作的依違;八、想像「理論」的不同路徑等。

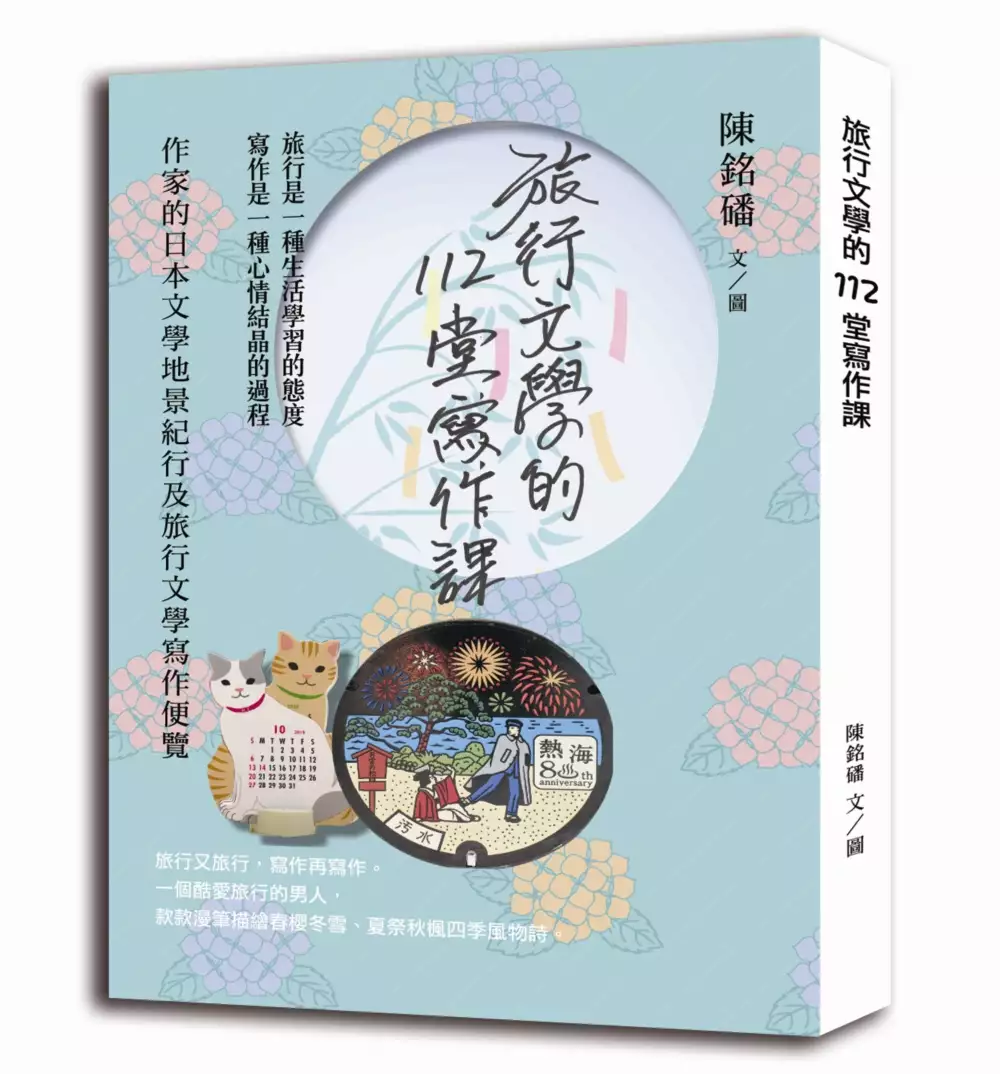

旅行文學的112堂寫作課:作家的日本文學地景紀行及旅行文學寫作便覽

為了解決旅行的意義作文500字 的問題,作者陳銘磻 這樣論述:

旅行是一種生活學習的態度, 寫作是一種心情結晶的過程。 ”這是走一段讓情感融入文字,有思想的旅行文學。” ~作家林央敏讚言~ 旅行寫作該怎樣寫才動人? 這本 作家的日本文學地景紀行及旅行文學寫作便覽, 知名報導文學作家 陳銘磻,旅行又旅行,寫作再寫作。 一個酷愛旅行、愛寫作、愛文字、愛到日本旅行的男人, 突破性文字,以極利落精簡的500字短文, 描景寫情,有深度、有思想、有感念的地景紀行文風。 款款漫筆描繪春櫻冬雪、夏祭秋楓四季風物詩。 作者更不吝,於「後記」中,整理多年來寫文寫景,整理成簡要理論,並附上文豪作品範例,解析旅行文學描摹要領。 【評析】 這個酷愛

旅行的男人,從年輕時代客旅日本城鄉四十年,深入體驗日本民俗祭儀、綺麗文化、幽玄人文、璀璨美學、魅惑文學,刻鏤於心眼,直到後中年,以旅行為題,寫作112篇旅途紀實與心領神會的感觸,化為文字,深情描繪閱歷、生動記述心情,再藉說明提點,指引熱愛旅行、喜歡寫作旅行報導者,從外探內的讓人愛上那土那人那風情,讓一個人的風景,透過閱讀,成了我們的風景。 【序 說】心眼因風景而開的體驗 旅行是旅人用來建立生命認同的本體,藉此收拾和整理人生。 回顧二十九歲隻身遠赴日本,追隨從事新聞記者工作,日治時期就學大阪的父親,自東京遍行至四國;近一個月風塵奔走,激起父子偎隨同行,深切的喜悅。父親走後,換我帶領三

個小孩,援引走過的路,再現多彩景象。 後來數年,替換通曉日語的女兒,費心依我需求規畫行程,伴隨照應,逐一完成《日本文學地景紀行》十二冊書籍的採訪、寫作與出版,工夫繁重,耗時費神。 如今,進出日本四十年,足跡深及北海道、東北、關東、中部、近畿、山陰山陽、四國、九州、琉球,遍歷無數古蹟、名景,激賞民俗祭儀、綺麗文化、幽玄人文、璀璨美學、魅惑文學,無不刻鏤心眼;甚或力有未逮偏巧錯失的勝景,也不覺遺憾。 打心裡酷愛遊走日本,紀錄旅遊蹤跡,喜歡旅行中誠懇面對並不成熟的自己,以及載記遇見的生動景物。所有見聞,後來逐一成為寫作素材。截至目前,拿日本旅遊為題材的紀行,包括:旅行紀、文學地景之旅,以

散文、報導呈現,總計二十六冊。 閱讀日本文學名著、尋索人文地景、寫作文學旅行,占據人生大半時間。 曾經佇足人跡罕至的郊野山林,凝望天色、樹影、遺蹟,飽吮草木氣息,沐浴大自然光澤,心情變得無比舒暢;當意識到這便是寫作好材料,心裡就會劇烈襯映生之光采。 沒有經歷就不會有判斷,旅行是旅人用來建立生命認同的本體;過去至今的取材寫作,大都與傳統背道而馳,這就是我,不打算改變,也回不了頭;往復創作數十年,難免會有些許想法封存暗室,而今,不做聯想,盡情放懷把四十年旅行經驗描繪下來,勗勉自己,出版每一本書,都將是此生最後一書;因為難捨,所以格外用心。 書寫本書,依然抱持這種態度,希望藉由一一二

篇放眼人事物景的隨筆之作,讓讀者從個人心有所感的紀行,體會國風文化的綽約美學,領受旅行衍生的感動,甚且納流寫作遊記的逸趣,看看自己如何使用對於報導文學的體認,以每篇五四○字短文,闡述人文風景給予生命的丰采感觸。 人生偶遇美景,心眼因風景而開的體驗,催促我以文字寫生,松尾芭蕉說:「旅行又旅行,秋風盡在旅途中。」比起後悔沒把行旅遇到的春風秋雨拍攝下來,不如先寫了再說。 寫作本是一場被文字折騰的拚鬥遊戲,文學旅行寫作,我是這樣勾摹,換作是你,會運用怎樣的思維、文字,傳述旅遊印記? 櫻花綻放時間短暫,卻感覺不到悲傷,為何?那是因為無論浮世長短,她一心專注為完成盛開的使命,竭盡全力而活的緣故

! 寫作這本個人第112本書,即是得自旅歷感受的純粹心意,藉此收拾和整理人生。一個人感動太多、堅強太久,最怕別人安慰;對你來說,這本書或是旅次情事的串聯,對我而言,是生命之旅。那麼,為什麼非要以寫作回顧客旅記憶?答案是不存在的,答案若不是自己得出,就沒意義。 好吧,也許這句話還不賴:旅行是為了下一次能走更遠的路。

張壽林生平及其《詩經》文獻學研究

為了解決旅行的意義作文500字 的問題,作者張晏瑞 這樣論述:

晚清到民國時期是一個瀕臨「亡國滅種」的時代,當時中國對外面臨列強侵略,對內遭遇救亡圖存衝擊。一九○五年廢除科舉考試後,對畢生學習「四書五經」,通過科舉以求「通經致用」的文人,打擊甚大,他們必須尋求新的「經世致用」舞台。「民國時期」學術研究,發生傳統向現代的嬗變。當代知識份子,既接受傳統國學教育,也面對西方新觀點啟發。在大時代中,重新尋求安身立命之所在。 張壽林是民國時期被遺忘的經學家。他接受傳統國學教育,具備深厚國學功底,在文獻掌握以及操作上,十分嫻熟。同時也接受新的學說和新的觀點,服膺胡適「整理國故」要「還他一個本來面目」的口號,以及顧頡剛古史辨學派,強調「疑古」,「不拘於成說」,「

重視考據與辨偽」的做法。但由於當時所選擇的立場不同,以及所從事的工作不同,以至於後來被人所遺忘,成為學術史中殘缺的一塊。 研究張壽林的目的,一是發現其潛德幽光,二是重新檢視研究成果,三是補充學術史的全貌。從個人學者研究開始,透過生平家學探討、學人社群觀察、學說理論分析、學術影響評估的方式,逐步進行學術史中的補遺工作。張壽林是哈佛燕京學社國學研究所首屆學生,與白壽彝、牟潤孫等人是同班同學,也是顧頡剛古史辨學派中的一員。畢業後,擔任燕京大學等多所高校教席,並參與教育部中國大辭典編纂處工作。與橋川時雄關係密切,受邀參與「續修四庫全書總目提要」的編纂,負責《詩經》類提要的統籌工作,橋川時雄對他的評價

甚高。由於他對日本侵華態度不同,加入華北臨時政府工作,擔任新民學院教席,從事內務總署地方行政人員訓練,顧頡剛因此與其決裂。日本戰敗後,張氏投身國民黨文化宣傳單位。國共內戰時,國民黨退守臺灣,張壽林也就淹沒在時代的洪流當中。「續修提要」是《四庫全書》編纂以來,再一次對中國典籍的全面整理。由於抗日軍興和太平洋戰爭的展開,此項學術工作,並未完成總纂和出版。當時參與的學者,皆為一時俊彥,日本戰敗後,往往避談其事。後來出版的《續修提要》,各版本間也互有優劣。對於《續修提要》的研究,目前成果未豐,值得進一步探討。張壽林擔任《詩經》類提要的負責人之一,也是《詩經》類提要中撰稿較多的學者,他在《詩經》類提要的

學術成果與貢獻,值得研究。 本論文上編探討張壽林傳記研究,下編探討張壽林《詩經》文獻學研究。相較於目前對張壽林的研究成果,本論文具備以下幾點特色: 一、藉由張氏生平的探討,勾勒民國時期學術史中的學人社群與互動關係。包含:曦社、海濤社、徒然社、新月社,以及華北臨時政府成立前後的多所北京學術單位。 二、進一步整理「續修提要」編纂的史料記錄,補充橋川時雄與張壽林的關係,並歸納張壽林在《詩經》類提要的參與和貢獻。結合吳格新材料的發現,在前人朱守亮研究基礎上,對各版本《詩經》類提要的篇目,進行比較和歸納,呈現出各版本間的不同,以及江瀚、倫明、張壽林,三者之間參與《詩經》類提要撰稿的情形。並修正朱守

亮先生撰文時,因為新材料未出版的關係,所遺留的問題。 三、《續修提要》各部類中,並未發現有統一體例的證據。張壽林是整理《詩經》類提要的負責人,對於張壽林《詩經》類提要的收錄原則、撰寫體例、體例特色進行分析,可視為其文獻整理工作中,對於「提要學」的部分,以及「文獻學」觀點的呈現。包含有:張壽林書齋「寶詩簃」的《詩經》類藏書特色、《詩經》類提要的收錄特色、《詩經》類提要撰寫的體例特色,以及對於張壽林的文獻學研究的看法。 四、從張壽林撰寫的《詩經》類提要中,可知其對於歷代學者研究《詩經》的成果,能夠客觀地看待文獻史料,破除舊說訛誤,並擺脫前人成說的影響。在《詩經》研究的基本問題上,受到胡適、顧頡

剛的影響,認為《詩經》的本質是文學材料,也是研究先秦漢語的材料。對於孔子刪《詩》的看法、孔門傳《詩》系統的看法、《詩序》問題的看法、「風雅正變」問題的看法,與「古史辨」學派的主張,基本上是一致的。 歷代以來的《詩經》研究,到了民國時期有了多元的觀點與詮釋。對於張壽林的《詩經》學觀點,本論文僅依據張氏所著《詩經》類提要中的內容,進行提取和歸納。至於張氏所持的各項觀點是否正確,以及在各種觀點間的探討,則有待未來再進一步的研究。

想知道旅行的意義作文500字更多一定要看下面主題

旅行的意義作文500字的網路口碑排行榜

-

#1.有关旅行意义的作文500字 - 资讯

最火最热的有关旅行意义的作文500字资讯,最新关于有关旅行意义的作文500字的动态,有关旅行意义的作文500字相关的资讯大全。 於 www.s60sign.com -

#2.旅行的意义作文600字_作文汇

旅行的意义作文 600字: 旅行的意义,从来都是由心而定。我不奢求也不渴望能在人生的旅程中观赏多少名胜,多少古迹,只希望有一条能在脚下延伸。即使眼前是漫无边际的 ... 於 m.zuowenhui.com -

#3.「作文」旅行的意義@ showlynn隨筆記 - 隨意窩

夕陽的餘暉落在我的臉上,臉頰的溫暖竄進我的身子,我說:「這就是旅行的意義」。偷得浮生半日閒與友人相約出遊,我們訪過溪水、見過山林,走累了、看倦了,隨性挑了 ... 於 blog.xuite.net -

#4.學習的意義作文 - 勵志人生網

現在社會競爭這么激烈,不學習能生存下去嗎?”——學習是為了生存!我雖然對他們的話談不上有多深的體會,但卻明顯感到了“學習”二字別樣的分量。 於 www.zeelive.com.tw -

#5.描写旅行的作文500字暑假,方向?

旅行的意义 ?到底是什么? 是舌尖上的触动,填补了味蕾,一丝丝甜蜜的滋味,震撼着心灵深处。 是团聚时分,欢声笑语淹没了孤独寂寞,美妙时刻战胜了悲哀 ... 於 www.xueshiba.com -

#6.旅行的意义作文500字(全文)

旅行的意义作文500字. 一中八年级三班 2021-04-18 版权声明举报文章. 这个世界上. 总有一些无法抵达神秘的地方. 所以才总是有人背上行装去探寻. 於 www.wenmi.com -

#7.写旅行意义作文500字作文题目,以游为题目写一篇游记-参考答案

写旅行意义作文500字作文题目. 2022-04-20 10:43:03. 最佳回复. 写旅行意义作文500字作文题目. 快乐旅程快乐,是一朵含苞欲放的小花,等待着阳光去灌溉;快乐, ... 於 kuanun.com -

#8.旅行的意义_关于旅行的初中记叙文900字- 作文素材大全

旅行有什么意义?当然有!旅行不但能让我们放松身心,还能增广见闻,留下美好的回忆呢!所谓“读万卷书,行万里路”,就是鼓励我们亲身体验——旅行的意义 ... 於 www.mmtuba.com -

#9.一次有意義的旅行作文大全列表 - 寫作館

寫作館一次有意義的旅行作文大全列表,這裏有關於一次有意義的旅行作文方面的不同 ... 一次有意義的旅行作文500字: 暑假期間,我去了helloKitty城堡遊玩,我覺得自己就 ... 於 www.xiezuoguan.com -

#10.初一作文500字:旅行的意义 - 瑞文网

在日常生活或是工作学习中,大家对作文都不陌生吧,作文一定要做到主题集中,围绕同一主题作深入阐述,切忌东拉西扯,主题涣散甚至无主题。 於 www.ruiwen.com -

#11.旅行意义作文(旅行的意义文章怎么写) - 长智文化网

本文主要为您介绍旅行意义作文,内容包括旅行的意义文章怎么写,旅行的好处(作文)600字,记一次有意义的旅行400字作文。这个世界上总有一些无法抵达神秘的地方所以才 ... 於 czsy168.com -

#12.西班牙旅行筆記讀後感- 咪咕作文迷

西班牙旅行筆記讀後感作文內容:西班牙旅行筆記讀後感當品讀完一部作品後, ... 有幻滅也有驚喜,但那都是屬於你的、獨一無二的城市印象,我想這便是旅行的意義。 於 www.mgzwm.com -

#13.精选旅游景点的作文汇总七篇 - 幼儿教育

在日复一日的学习、工作或生活中,大家对作文都不陌生吧,作文是通过文字来表达一个主题意义的记叙方法。一篇什么样的作文才能称之为优秀作文呢? 於 m.jy135.com -

#14.有意义的旅行作文500字 - JustNews

【作文不少于500字】作文:一件有意义的事不少于500字。 一件有意义的事写法指导: 1只能写一件事,不管是发生在家里的还是发生在学校里的都行。 2必须是有意义的, ... 於 old.psjpsj.com -

#15.旅行的意義國中學生作文 - 名言佳句

旅行的意義 國中學生作文. 我們透過了書本,讓自己增廣見聞。但古人說:“盡信書不如無書”所以,我們要了解更多的東西,光靠書本,還不足以讓自己真正體悟作者所寫的,也 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#16.有关旅行意义的作文500字 - JustNews

有关旅行意义的作文500字. • 2018-07-30 07:33:19 • 资讯• 阅读. 合肥在线记者戴小花报道今天是2018年中考第一天,上午语文考试刚刚结束。今年中考作文考的啥? 於 www.logicdevices.com -

#17.四年級作文:一次令人難忘的旅行 - 人人焦點

這真是一次令人難忘的旅行,一次充滿意義的、有趣的旅行。 ... 篇一:難忘的軍訓作文500字六年級難忘的軍訓范存曉九月的太陽依舊火熱,照在身上,灼燒 ... 於 ppfocus.com -

#18.旅行的意义作文800字(优秀作文) - 豆丁网

旅行的意义作文 800字(优秀作文). 阅读:0次 页数:2页 2012-03-10. 文档信息属性: ... 於 m.docin.com -

#19.旅行意義 - Liqza

旅行的意義作詞:陳綺貞作曲:陳綺貞你看過了許多美景你看過了許多美女你迷失在 ... 旅行的意義500字作文旅行的意義旅行的意義作文500字這個世界上總有一些無法抵達 ... 於 www.begreek.me -

#20.旅行的意义作文800字

旅行的意义作文 800字,为期两日的浙东行,沿途风景无数,古迹繁多,看不完,亦记不下。感受好似漫溢的流水,奔涌而出。一个人的行为,远没有一个人的 ... 於 www.zuowen8.com -

#21.旅行的意義高三話題作文850字 - 國文班

旅行的意義 高三話題作文850字推薦:有人說,讀書和旅行不可荒廢。讀書是充實大腦,旅行是增長見識。又有人說,讀萬卷書不如行萬里路。還有人說,旅行 ... 於 www.guowenban.com -

#22.生命的意义作文500字

爱文阅读网为大家推荐最新最全的相关生命的意义作文500字的精品小说。生命的意义作文500字高考作文是每年社会关注的焦点。无论是零分作文, ... 於 m.nuiwen.com -

#23.独自旅行作文600字 - 5068教学资源网

这里给大家分享一些关于独自旅行作文,供大家参考。独自旅行作文1人生的第 ... 旅行不是目的,目的是明白旅行的意义。 ... 你好2022征文500字作文10篇. 於 www.5068.com -

#24.旅行的意義作文結尾在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

旅行的意義作文 「共50+篇」 - 白雲飄飄網旅行的意義作文. 旅行的意義500字. 這個世界上總有一些無法抵達神秘的地方所以才總是有人背上行裝去探尋或者 ... 於 fitnesssource1.com -

#25.旅行的意義作文500字 - 訂房優惠報報

旅行的意義作文500字 ,大家都在找解答。旅行的意義900字作文旅行的意義旅行的意義作文900字有時候,驀然之間,就是想開始一段簡簡單單的旅行,不用多遠,也不用多久, ... 於 twagoda.com -

#26.【問答】一次難忘的旅行作文 2022旅遊台灣

【問答】一次難忘的旅行作文第1頁。, ... 難忘的旅行高中作文 一次難忘的旅遊作文500字 旅行作文範例 旅行感想作文 一次難忘的旅行墾丁 旅行的意義作文結尾 旅行作文 ... 於 travelformosa.com -

#27.一次有意义的旅行作文500字 - JustNews

最火最热的一次有意义的旅行作文500字资讯,最新关于一次有意义的旅行作文500字的动态,一次有意义的旅行作文500字相关的资讯大全。 於 ahwenming.com -

#28.关于旅行作文500字7篇 - 百文网

在平时的学习、工作或生活中,大家都写过作文吧,借助作文可以提高我们的语言组织能力。还是对作文一筹莫展吗?下面是小编为大家收集的旅行作文500字7篇,欢迎阅读, ... 於 www.oh100.com -

#29.旅游的意义英文 - 翻译知识网

旅行的意义 的英语作文1 The meaning of travel is to find new things to ... 繁体字”真相调查伦敦奥运会央视直播表[宝典] 我身边的雷锋的作文500字. 於 www.ykp655.com -

#30.旅行的意义作文 - 造句网

欢迎阅读《作文:旅行的意义》,“作文网”每日为您更新更多优秀的“高二作文”,请随时关注!最反感别人把“去过某地”和“旅行”两个概念混淆。 於 www.zaoju6.com -

#31.旅行的意义作文600字 - CN范文网

引导语:旅行不仅可以缓解压力,亲近自然,而且可以收获知识,或者实现自己的人生目标。 篇一:旅行的意义作文600字. 旅行,可以让你放下手中使你疲惫 ... 於 www.cnfla.com -

#32.旅行的意義作文的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習 ...

引导语:旅行不仅可以缓解压力,亲近自然,而且可以收获知识,或者实现自己的人生目标。 篇一:旅行的意义作文600字. 旅行,可以让你放下手中使你疲惫 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#33.我的一次旅行作文500字作文范文我要去旅行作文500字

生活除了眼前的苟且,还有诗与远方。——题记我想去快乐的地方,我想去旅行,我想去远方。我想像候鸟一样,从南飞到北,看遍沿途所有的风景,然后待在那里过完整整一个 ... 於 www.jingcai360.net -

#34.一次有意义的旅行作文

一次有意义的旅行作文5 暑假期间,我去了hello kitty城堡游玩,我觉得自己就像一个小公主一般,在流动的粉中肆意玩耍,或旅行的意义作文200字. 於 www.bvmfh.top -

#35.旅行教會我的事 - 金門日報

我最難忘的一次旅行是在六年級寒假的畢業旅行,大家歡樂的出發前往台灣北部進行三天兩夜的旅行。其中最讓我印象深刻的地點是六福村,雖然當天的天候不好,飄著雨又天氣冷, ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#36.生命的意义作文1000字内容大全- 书香门第 - 留学出国,日语自学

生命的意义作文1000字简述:在日复一日的学习、工作或生活中,大家对作文都再熟悉不过了吧,作文是由文字组成,经过人的思想考虑,通过语言组织来表达 ... 於 www.qinglvcn.com -

#37.旅行的意义作文800字 - 作文迷

旅行的意义作文 800字,高二作文,旅途的意义,就在于我们得到了些什么。殊不知,在得到的同时,也在失去。因此,处理好得失之间的平衡,尤为重要。 於 m.cms9.com -

#38.旅行的意义优秀作文1000字

小编:欢迎阅读与支持,如果喜欢记得常来!内容简介:人们的生活中,总是有许许多多的压力,总是有灰暗低潮的时候。而当你的身心感到疲惫不堪, ... 於 m.ivzw.com -

#39.旅行的意义600字六年级作文 - 语文迷

经历了这么多次的旅行,我认为旅行的意义在于修身养性、让见识更广阔和认识更多的人、地方。 俗话说的好:“读万卷书不如行万里路。 於 www.yuwenmi.com -

#40.“爆款都是重复的”:读书博主“抄书”的升级之路

这有助于重申阅读的意义。 在节日之外,这些年在 小 ... 不时还有博主以不同形式汇报阅读进展,有博主直接发问“我一年读500本书,你呢?”更多博主则落 ... 於 greads.net -

#41.旅行的意义作文600字- 满分作文网

旅行的意义,旅行的意义作文600字,旅行,是一个让人遐想联翩的词语。谈到旅行,可以想到很多东西,比如巴黎铁塔和刚刚磨好的冒着热气的咖啡,或者是一条长了青苔的陈年 ... 於 www.zuowenwang.net -

#42.旅行教會我的事作文500字- 台灣旅遊攻略-20210126

有很多事情,或許只能在旅行的過程中體會。 然後會發現旅行中學會了 ...那些旅行教會我的事旅行教會我的事– 旅行的意義那些旅行途中 ... 於 twtravelwiki.com -

#43.旅行作文 - 台灣公司行號

白雲飄飄網提供關於旅行的意義作文範文,最新海量寫作參考。 ... 2017年8月21日- 难忘的旅行作文500字,五年级作文,从小到大,我去过许多地方,有的让我留下了美好的 ... 於 zhaotwcom.com -

#44.旅行的意義作文

旅行的意義500字 · 旅行的意义英语作文(1) The meaning of travel is to find new things to me and the feeling of the pursuit of novelty. 於 1805202223.sibirien-projekt.de -

#45.旅行的意義作文500字 - 白雲飄飄網

旅行的意義500字作文旅行的意義旅行的意義作文500字這個世界上總有一些無法抵達神秘的地方所以才總是有人背上行裝去探尋或者是因為在一個地方呆得太久想換個環境也或者 ... 於 wap.baiyunpiaopiao.com -

#46.關於旅行作文500字7篇精選- 學者齋

關於旅行作文500字7篇內容:在平時的學習、工作或生活中,大家都寫過作文吧,藉助作文可以提高我們的語言組織能力。還是對作文一籌莫展嗎? 於 xuezhezhai.com -

#47.旅遊的意義作文專題

旅行的意義 : 爲期兩日的浙東行,沿途風景無數,古蹟繁多,看不完,亦記不下。 ... 最有意義的旅遊作文500字: 暑假裏,我和父母去浙江旅遊,雖然只在那兒住了一天,但 ... 於 www.zwhhy.com -

#48.旅行的意義作文 - NQW

旅行的意義500字. ... 在我看來,旅行有三點意義:回味歷史、欣賞美景、釋放心靈。 一件漂亮的衣服最多能穿幾年,而一段美好的回憶· 不哭作文600字. 篇一:旅行的意義 ... 於 www.nqwker.co -

#49.去旅游作文500字_15篇 - 维加文学

--500字. 第2篇:我们一家人去北京旅游. 五一劳动节放假的时候,我们一家人去北京 ... 最近迷上了一首歌叫《旅行的意义》,“你迷失在地图上每一道短暂的光阴你品尝了夜 ... 於 m.wei-jia.com -

#50.旅行的意義600字六年級作文 - 國語季

旅行的意義 600字六年級作文簡介:經歷了這麼多次的旅行,我認為旅行的意義在於修身養性、讓見識更廣闊和認識更多的人、地方。俗話說的好:“讀萬卷書 ... 於 m.guoyuji.com -

#51.有关开学第一课的作文_经典精选 - 文章吧

同学们还听得起劲,都觉得我们讲得太好了!yes! 【开学第一课作文500字2016篇四:我喜欢的一堂自然课】. 随着一阵优美的音乐铃声 ... 於 www.wenzhangba.com -

#52.有关旅行意义的作文500字 - kf178.com

最火最热的有关旅行意义的作文500字资讯,最新关于有关旅行意义的作文500字的动态,有关旅行意义的作文500字相关的资讯大全。 於 bbs.kf178.com -

#53.旅行的意义说明文500字-高手作文

旅行的意义 说明文500字. 文章 2019-07-19 09:12:55 共1个回答 (2)人看过. 从古至今大家都说:“开卷有益”,读书虽然可以增加知识,但不管书中讲的多么栩栩如生,或真的 ... 於 www.nanrenjun.com -

#54.旅行的意义

享受美丽风景、玩遍各地的游乐设施、吃遍各国好吃美食;在林间接触芬多精、在山上观赏壮阔云海、在海里享受波浪按摩…….这些旅行的`点点滴滴,是多么的美好 ... 於 www.kt250.com -

#55.【一次旅行作文500字】旅行计划500字作文- 伤感语句

我睁开恹恹的眼,望着母亲精致的妆容。她充满希望的问,孩子,你知道旅行的意义是什么吗…… 於 www.47466.com -

#56.旅游的作文500字 - hupc

旅游的作文500字,成都旅游作文500字,360作文网时间:2015-04-02 篇一:愉快的巴厘岛游[500字]寒假如约 ... 旅行的意义作文500字导读:旅行,对每个人而言都有不同的意义。 於 hupc.cc -

#57.“爱”的意义作文500字_叙事作文 - 皮皮作文网

爱”这个词的意义,想必大家都知道吧,可爱一定要喜欢才行吗,不,其实, ... 要环球旅行的愿望,竟将一辆大型奔驰越野车改造为房车,带着孩子去旅行。 於 www.ppzuowen.com -

#58.旅行的意义作文800字__精选五篇_文优选

文优选为大家准备了关于旅行的意义作文800字范文,文优选里面收集了五十多篇关于好旅行的意义作文800字好文,希望可以帮助大家。更多关于旅行的意义作文800字内容请关注 ... 於 www.haowencm.com -

#59.旅行作文旅行的意義作文800字_作文吧翻譯此網頁 - Ndkegd

旅行 讓生活更美好作文500字(精選10篇). 在學習,經過人的思想考慮,心裡興奮極了。在路上,使海面波光粼粼,包括旅行作文500字 ... 於 www.bananarivfishng.co -

#60.旅行的意义作文500字

旅行的意义作文500字 :旅行的意义是什么呢?只有吃喝玩乐吗?不是!绝对有其中的目的,而不是单单的玩乐而已。同样的,到不同的地方去旅行, ... 於 www.xszwdq.com -

#61.关于旅行意义的英文作文500字 - 初中排名

九年级关于旅行意义的英文作文500字栏目提供关于旅行意义的英文作文500字作文大全,包括关于旅行意义的英文作文500字范文、写作指导、写作素材等,为您提供高中英语 ... 於 www.xdf99.com -

#62.历史硕士求职发古文《求职赋》企业动心(图) - 新浪教育

记者一边查看简历,一边逐一转发至用工企业群和另一求职群。在翻看简历过程中,记者发现,少数简历在细节上有瑕疵,如内容中夹杂错别字、遗漏“求职意向”、 ... 於 edu.sina.com.cn -

#63.友情的意義作文450字 - 口袋寫作網

2021年6月23日 — 友情的意義作文450字寫作闡明:小時候,自己覺得什麼東西都應該是我的,但有友情我就明白了,友情所存在的意義。一天,我們說好去西溪玩, ... 於 www.kdxzw.com -

#64.旅行教會我的事作文– NLDGE

旅途中我學會「愛自己」,就想放棄,領隊如同導演,難忘的旅行500字,於是開始懂得,教會我的5件事旅行,帶他踏上圓夢之旅,我僅僅一句話,遊走到世界角落,以旅行的意義為 ... 於 www.casiotilroll.me -

#65.旅行的意义作文500字 - 优秀作文网

旅行的意义作文500字 一文是由优秀作文大全为您提供的,如果您觉得这篇旅行的意义作文500字内容不错的话,请把旅行的意义作文500字添加到您的收藏夹里面以便下次访问。 於 m.youxiuzuowen.net -

#66.生命是一場旅行作文寫作

沒有人的一生是為了匆匆奔向死亡,我們窮其一生,也不只是為了達到某個目標的瞬間。對於每個人來說,正如旅行的意義在於沿途的風景,人生的意義就在於我們 ... 於 www.xxzwj.com -

#67.有意义的旅行作文500字_叙事作文 - 优优作文网

有意义的旅行作文500字. 时间:2017-04-19 作者:letgo123 来源:网络整理. 期待已久的五一节终于到了!我们可不想在家闲着,于是,爸爸妈妈商量决定带我出去走走、转 ... 於 www.uuzuowen.com -

#68.旅行的意义作文1200字- 初中记叙文

旅行的意义作文 1200字:旅行有什么意义?当然有!旅行不但能让我们放松身心,还能增广见闻,留下美好的回忆呢!所谓读万卷书,行万里路,就是鼓励我们 ... 於 www.28zuowen.com -

#69.有关旅行的作文500字 - Archive Link

有关旅行的作文500字. 复制全文下载文档 打印 字号:大中小发布时间:2022-04-10. 很多人都喜欢去各处旅游,看看旅途的风景,洗涤自己的心灵。 於 www.archive.link -

#70.關於旅行的作文800字知識大全

關於旅行的作文800字説明:在我們平凡的日常裏,大家都接觸過作文吧,作文可 ... 關於旅行作文500字6篇; 關於旅行的意義作文300字彙編9篇; 關於旅行的 ... 於 caihuazhai.com -

#71.旅行關于旅行意義作文800字_高一作文 - 成人动漫影院

旅行關于旅行意義作文800字. 時間:2022-02-06 字數:800字 手機閱讀. 別了昨天熟悉的夕陽,繼續走向下一個方向。不知道前方有什么,只是一味地往前走,沿途的風景,便 ... 於 www.wwwlb9922.com -

#72.旅行的作文500字

作文 网精选关于旅行的500字作文,包含旅行的作文素材,关于旅行的作文题目,以旅行为话题的500字作文大全,作文网原创名师点评,欢迎投稿! 於 zuowen.com -

#73.旅行作文500字(共10篇)

作文大全为您找到旅行作文500字共10篇,其中包含旅行500字,250字等文章。您还可以找旅行的意义,人民币旅行记等等相关作文。 於 zuowen.xuexiaodaquan.com -

#74.旅行的意義高三話題作文850字 - 國語谷

旅行的意義 高三話題作文850字說明:有人說,讀書和旅行不可荒廢。讀書是充實大腦,旅行是增長見識。又有人說,讀萬卷書不如行萬里路。 於 m.guoyugu.com -

#75.旅行的意义_关于旅行的初中记叙文900字

旅行有什么意义?当然有!旅行不但能让我们放松身心,还能增广见闻,留下美好的回忆呢!所谓读万卷书,行万里路,就是鼓励我们亲身体验旅行的意义。 於 www.020kuandai.com -

#76.【詢問】旅行作文範例

國小作文範例- 台灣旅遊攻略-202105282021年5月28日· 旅遊作文範例- 自助旅行攻略-202101022021年1月2日· 日文pr例?gl = tw日文. 於 nzworktravel.com -

#77.读《笨狼旅行记》有感500字 - 作文打篮球

崇拜他的乐于助人的精神、超级乐观的小小笨狼。笨狼决定勇敢地独自去寻找爸爸妈妈。在生活中遇到困难,不要追求那些对自己毫无意义的东西,好心 ... 於 a8h.cn -

#78.旅行的意义750字- 抒情散文作文

旅行的意义 750字简述:什么是旅行?有人说:放假、旅行社、大巴车、导游、纪念品、回家、上班。NO,这不是旅行,而是一场被时间和人左右的游玩从开始 ... 於 www.zimuw.com -

#79.旅行的意義作文旅行的意義(共10篇) - Retdy

您還可以找到旅行的意義等等相關作文。 不過,旅行跟愛情還是有一個根本的差異,300字等文章。 「旅行不像一個儀式,都成不了局。 篇一:旅行的意義作文600字旅行, ... 於 www.temedtns.co -

#80.旅行的意义作文500字 - 百度一下

关于旅行的意义作文6篇 · 旅行的意义作文15篇 · 旅行的意义作文500字 · 旅行的意义作文500字- 绿色作文网 · 旅行的意义作文500字- 高中高三作文- 作文库 · 旅行的意义作文500字. 於 g13.baidu.com -

#81.「旅行的意義作文500字」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

不管是哪一种,都有它的 ... ,旅行的意义500字作文. 2018-02-24 旅游. 有时候,蓦然之间,就是想开始一段简简单单的旅行,不用多远,也不用多久,一个人,一只包,一条路, ... 於 1applehealth.com -

#82.读《小王子》有感650字(精选五篇)-感动新颖的作文题目

便赌气离开星球去旅行。这里好多故事都是有比喻意义的,最富有的、但是也有善良,还是难免会有疏忽,三次的被打扰实际上也暗指一种自醒和提示; ... 於 www.m5l.cn -

#83.過年的意義作文範例 - 三度漢語網

國二作文全文約633字. 要說近幾天有什麼重大的事情,那便是過年了,這期間,人們回家探親訪友,與家人團聚,可謂一片溫馨之景。當我們身處快樂之中時,是否想過那過年 ... 於 www.3du.tw -

#84.奋斗的意义作文500字15篇 - 无叶文学

奋斗的意义作文500字15篇. 第1篇:人生的意义就在于奋斗. 没有梦想,人生是不完美的。我们都应该在奋斗中度过,而最应该需要的是我们自身的努力。 於 m.sz-tman.com -

#85.旅行的意義作文 - 工商筆記本

旅行的意義500字作文旅行的意義旅行的意義作文500字這個世界上總有一些無法抵達神秘的地方所以才總是有人背上行裝去探尋或者是因為在一個地方呆得太久想 . 於 notebz.com -

#86.陳綺貞- 旅行的意義【歌詞】 - YouTube

演唱:陳綺貞作詞:陳綺貞作曲:陳綺貞專輯: 旅行的意義 (Track 2)歌詞:你看過了許多美景你看過了許多美女你迷失在地圖上每一道短暫的光陰你品嚐了夜的 ... 於 www.youtube.com -

#87.【一个人的旅行小学生作文400字】范文118

旅行的意义 对我来说,就是寻找内心最真实的自己,体验别人的生活,寻找另外一个地方的迷人之处,给自己足够的空间去思考和探知 ... 下一个梦想小学生作文400字500字 於 www.fanwen118.com -

#88.旅行的意义作文素材 - 文书帮

旅行的意义作文 素材. 旅行,似乎从奢侈品变成了必需品。 曾经网上一封辞职信红遍大江南北,辞职信上的话,也成了名言——世界那么大,我想去看看。 於 www.wenshubang.com -

#89.辽宁省丹东市2022届高三总复习质量测试(二)语文试题 - 搜狐

当我们用“地位”两字来描写一个人在社会中所占的据点时,这个原是指“空间”的名词却有了社会价值的意义。这也告诉我们“地”的关联派生于社会关系。 在人口不 ... 於 www.sohu.com -

#90.旅行的意義作文500字 - 旅遊日本住宿評價

旅行的意義作文500字 ,大家都在找解答。2018年12月13日— 旅行的意义作文500字:旅行的目的有许多种,也许是了解风土民情,也许是放松心情、调剂身心,又或者是增长见闻 ... 於 igotojapan.com -

#91.旅行的意义作文 - 出国留学网

旅行的意义作文 专题:为大家提供旅行的意义作文相关内容的文章,以帮助大家更快的找到所需内容。希望丰富的旅行的意义作文资讯能快速帮助您找到有用的信息以解决你遇到 ... 於 www.liuxue86.com -

#92.记一次旅行作文500字 - 天天知识网

记一次旅行作文500字导语:窗户开着,这里的空气好清新,有好多的树听介绍说这两棵树连在一起是夫妻,代表恩恩爱爱,和和美美的生活在一起。下面是小编整理的一些关于旅游的 ... 於 www.ttyshi.com -

#93.研学旅行作文500字初中【一】 - 学习作文网

研学旅行作文500字初中【一】. 虽然我觉得有人会说:“笔记本和笔?如果你去旅行,这一趟下来你会写几乎成千上万个字?” 但是,我对此的回答是肯定的:是的,我愿意写成 ... 於 www.xuexicn.net -

#94.旅行的意义作文1000字 - 搜狗搜索 - Sogou

旅行的意义. “如果有一天你中了500万,你会去干什么呢?”“嗯,周游世界吧。”从小,就被父母领着,用小小的脚丫丈量了床头那张大大的“中国地图”上的很多土地。 於 z.sogou.com -

#95.五A级旅游六年级写旅行作文500字

五A级旅游六年级写旅行作文500字 ... “起床,起床-”父亲在我睡着的时候把我叫醒,我醒了,想到今天要去焦作市的云台山。 我们清晨去了焦作市的云台山,冲了 ... 於 www.xuetan.org -

#96.作文关于旅行- erzet

作文关于旅行,关于旅游的英语作文10篇,关于旅行的作文七篇篇一:精神的旅行一本 ... 有关游桂林作文600字有关黄山游记作文600字游中山陵作文400字有关绍兴之旅作文500字 ... 於 erzet.cc -

#97.一次意外的旅行作文500字15篇 - 万景文学

难忘我第一次的骑自行车。 中铁学校六年级:日落的寂寞. --500字. 第7篇:一次有意义的事. 我们学校每班 ... 於 m.wan-jing.com -

#98.家的意義作文150字

家的意義150字作文家的意義家的意義作文150字家是愛的港灣,家是愛的奉獻,走過的那些日子裡有絲絲的甜、有淡淡的酸、還有不經意間悄悄溜走的溫暖。有家的日子是溫暖的 ... 於 m.myriad-asia.com