旅行者號幻塔的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尼爾.弗格森寫的 末日:致命瘟疫、核災、戰爭與經濟崩盤,災難對人類社會的啟示 和JamesR.Hansen的 登月先鋒:尼爾・阿姆斯壯的一生都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自廣場 和啟明出版所出版 。

末日:致命瘟疫、核災、戰爭與經濟崩盤,災難對人類社會的啟示

為了解決旅行者號幻塔 的問題,作者尼爾.弗格森 這樣論述:

漠視預警,應對失據,天災釀成人禍。 台灣如何向歷史學習,打造更抗災的社會? 預言「得台灣者得天下」、《時代》雜誌百大影響人物 尼爾.弗格森,綜觀災難大歷史的警世之作 ★寫給台灣的作者序 COVID-19.黑死病.311大地震.車諾比核災.世界大戰.金融危機…… 當災難降臨時, 為何有的社會應對較好,有的卻是一團糟? 決定災難大小的關鍵,竟然是政治! 人類的歷史有多久,災難的列表就有多長。大部分災難都難以預測,少數還會帶來末日般的嚴重後果,例如世界大戰、華爾街崩盤或福島核災,以及從2019年開始席捲全球的COVID-19疫情大流行。 災難無常,但我們並非完全無能

為力。災難暴露了社會既有的弱點,反映了政治制度的缺陷。每一場災難,其實都是人類能否化危機為轉機的考驗。 要理解眼前的災難,就得以歷來災難為師。從地質災難到地緣政治災難,從生物災難到科技災難,本書追溯各種末日浩劫的前因後果,既檢視人類社會應對災難的歷史,也分析政治領導者、官僚體系與社會網絡,如何影響災難的嚴重程度。 尼爾.弗格森展現跨學科書寫的天賦,結合經濟學、歷史學、管理學、反烏托邦文學、網絡與傳播理論,細數人類歷史上曾經面對過的末日威脅,並從前人的成敗經驗找出應對之道。唯有如此,我們才能在下一場災難來臨前,打造更堅韌的抗災社會。 破除社會對災難的迷思與盲點,從古今浩劫中找出

最關鍵的歷史教訓: ◎ 災難為何難以預測?災難像景氣一樣循環?災難具有共通點或固定模式嗎? ◎ 天災為何一再變人禍?社群網路、政治決策如何影響災難規模? ◎ 誰該為災難負起最大責任?是政治領袖、第一線基層,還是官僚機構? ◎ 下一場災難可能是什麼? 瘟疫、戰爭、大崩盤、氣候變遷,哪個會先找上門? 本書特色 身處災難之島,台灣需要更宏觀的歷史視角 台灣是座「災難之島」,除了承受颱風、地震、核災風險,還要面對地緣政治災難(中美對抗前線)與生物災難(COVID-19疫情)的威脅。放眼未來,災難只會持續發生。我們需要更宏觀的歷史視角,才能在災難來臨時做出正確的決斷。

名人推薦 【台灣各界好評】*依照姓氏筆畫排列 汪浩 |牛津大學國際關係學博士 沈榮欽|加拿大約克大學副教授 明居正|臺灣大學政治學系名譽教授 胡采蘋|財經作家 唐鳳 張國城|臺北醫學大學通識中心教授 陳建仁|中研院院士、中華民國第14任副總統 葉浩 |政治大學政治學系副教授 蔡依橙|醫師、「陪你看國際新聞」創辦人 謝金河|財信傳媒集團董事長 【全球好評】 艾瑞克.施密特 |美國人工智慧國安會主席、前Google執行長 法蘭西斯.福山 |史丹佛大學國際研究所教授、《歷史之終結與最後一人》作者 彼德.梵科潘 |牛津大學歷史學家

,《絲綢之路》作者 藍斯柏吉斯 |立陶宛外交部長 拉娜.福洛荷 |CNN全球經濟分析師、《大掠奪》作者 卡米拉.卡文迪許 |英國上議院議員、《百歲時代》作者 吉蓮.邰蒂 |《金融時報》專欄作家、《穀倉效應》作者 穆罕默德.伊爾艾朗|安聯集團(Allianz)首席經濟顧問、劍橋大學王后學院院長 古樂朋 |耶魯大學教授,社會學家暨內科醫師 專家領讀 陳建仁|中研院院士、中華民國第14任副總統: 「經常面臨地震、颱風、洪水的挑戰,培養出臺灣人堅韌不撓、友愛互助的國民性。在面臨新興瘟疫及國際銳實力的挑戰時,臺灣也能堅持自由、民主、人權的

普世價值,與盟邦共同維護區域和平、穩定與繁榮!在《末日》一書的「臺灣版序」當中,作者讚許臺灣在因應COVID-19與外力脅迫的傑出表現。臺灣成功模式包含審慎以對、超前部署、緊急應變、公開透明、全民團結的要素,這是因應災難危機的最佳良策。創新而堅韌的臺灣將朝更善治、更永續邁進!」 葉浩|政治大學政治學系副教授: 「《末日》是正好可以借題發揮的一本書(當然作者弗格森本人也是),幫助台灣社會正視某些向來不大談論的問題,例如該如何區分災難是人為的不正義或非人為的不幸,以及兩者所反映的重要政治意涵,特別是政府職責與政治人物責任的界定,或是人民對此能有的期待。本書也點出了人們對天災人禍的想像,往

往與現代性之間有著距離,尤其是在解釋因果關係和詮釋意義,乃至尋求批判與解決之道上,仍有好一段路要走。《末日》本身並不是多麼嚴謹的學術專著,其價值在於拋磚引玉,提供多面向的討論,有助於台灣走出前現代的思維。」 沈榮欽|加拿大約克大學副教授: 「弗格森再一次以其豐富的學識與廣闊的視野,完成精彩的鉅著。本書不僅診斷本次疫情的病灶,也回顧了歷史上的傳染病,如何與戰爭、技術、宗教、政治相互影響,塑造了歷史的進程。他清楚指出,所有的天災都是人禍,一場疫情造成的災害,不僅取決於病毒本身,更與政治和社會體制息息相關。由於人類偏好的改變(例如現代人比過去更擔心承擔風險)、政黨政治的兩極化、官僚體制的失

靈、社會連結的轉變,以及政府應對疫情的政策調整等因素,使得我們適應演化的大腦,更加難以預測非常態分布的極端事件。本書從死亡率、經濟衝擊到國際關係,完整描繪出Covid-19疫情對社會的影響。弗格森堅持只有透過這種跨領域的多重視角,才能真正理解這場疫情的意義,因此這是一本只有弗格森才能寫出的弗格森式作品。 美中不足的是,本書視角鮮少論及自發秩序的市場在災難中扮演的角色。例如在一九八六年挑戰者號太空梭爆炸的悲劇中,弗格森認為真正的關鍵不在O形環的技術、雷根總統的決策或是太空總署的群體迷思,而是費曼揭露的中階管理階層的失敗。雖然弗格森的敘述正確無誤,但後來的研究已經指出,股市在太空梭爆炸後的幾

十分鐘內,就已「鎖定」元兇並將之精準地反映在股價之上。市場不僅是傳遞與匯集資訊的「集體智慧」,也是除了官僚組織與社會網絡之外另一種分配資源與協調行動的制度。如果本書能夠將市場作為一種制度納入,也許討論就能更加充實。儘管如此,這仍是一本富含弗格森的博學與才識的精彩鉅著。雖然仍身處疫情之中,但要在茫茫濃霧中略微看清前路,《末日》就是我們所需要的那盞燈吧。」 張國城|臺北醫學大學通識中心教授: 「撇開對台灣防疫和政治的評斷,弗格森這本大作其實深具可讀性。他認為多數災難之所以發生,關鍵失誤往往不是出在最上層決策,而是出在指揮系統更下層的中階管理層,這點是個人認為最具參考價值的反思。本書證明了

他是一位卓越的歷史學家,也證明了跨領域的思維實屬重要,但要面面俱到仍不是件容易的事。」 胡采蘋|財經作家: 「拿到這本書建議先看第十一章,尼爾.弗格森回答了大家最想知道的問題:Covid-19大瘟疫過後,人類世界的政治經濟圖譜將有何種改變,以及美中之戰將如何演化,光是這一章就值得你把書買回家。弗格森過去經常訪問中國,我甚至幫助過同事練習英文問答,以便接受他的採訪,因此我知道他極其用功,判斷準確。你接下來可以從第四章看起,歷來瘟疫的記述扣人心弦,現在的我們特別能對查士丁尼大瘟疫、黑死病時代的人感同身受。而那之後的人們經歷了什麼,或許也會是我們之後的經歷。偉大之書未必得按照順序閱讀,任一

段落皆有所得。」 藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)|立陶宛外交部長: 「對那些像我國一樣碰上非法移民、俄國與白俄羅斯強鄰在邊境軍事演習,以及新一波COVID-19疫情等多重災難的國家來說,這是一本必讀之作。」 艾瑞克.施密特(Eric Schmidt)|美國人工智慧國安會主席、前Google執行長: 「本書關乎我們的未來,關乎如何確保未來不再失敗。尼爾.弗格森是一位大師級的歷史學家,更是一位對當今疫情考驗與苦難深具洞見的敏銳觀察家。讀完本書,你就會明白我們何以落入今日困局,以及該如何解套。」 法蘭西斯.福山(Francis Fukuyama)

|史丹佛大學國際研究所教授、《歷史之終結與最後一人》作者: 「弗格森用更宏觀的歷史視角看待COVID-19疫情,提醒我們這並非人類首次應對這樣的災難。本書藉由對全球史的深刻理解,串聯起人類歷史上曾經面對過的威脅,以及人類社會應對這些災難的機智之法。」 彼德.梵科潘(Peter Frankopan)|牛津大學歷史學家,《絲綢之路》作者: 「我們常會預期災難降臨,偶爾也需要直面災難本身,但我們總能堅持下去。無論等在眼前的是晴天雨天,是大流行病或其他機運、偶然與不幸,人類大都能將就著挺過。這是《末日》這本書的一大啟示,讀完幾乎都要樂觀起來。」 拉娜.福洛荷(Rana Forooh

ar)|CNN全球經濟分析家、《大掠奪》作者: 「COVID-19疫情爆發後,許多『專家』都想要對症下藥,嘗試解釋是哪裡出了問題。但尼爾.弗格森致力於挖掘更重要的真相:雖然我們無法預測災難,但我們有方法可以打造更堅韌抗災的世界。要辦到這點,謙遜與歷史皆不可或缺,而本書把這兩帖良藥都幫你開好了。」 吉蓮.邰蒂(Gillian Tett)|《金融時報》專欄作家、《穀倉效應》作者: 「這場席捲全球的疫情讓當今世界變得短視近利,因為我們的移動空間和知識範圍都受到限制,無法看清眼前事件背後的脈絡。本書能緩解我們的近視症頭,每位政策制定者、投資人和好奇的市民都該一讀。這不僅是為了理解正在發生

的事情,也是為了面對未來的挑戰。COVID-19疫情暴露了二十一世紀政治體制的弱點。若我們放任這一弱點不管,下一場大災難可能會更加致命。」 卡米拉.卡文迪許(Camilla Cavendish)|英國上議院議員、《百歲時代》作者: 「本書描述了一連串悲劇,我卻發現讀來令人不可思議的振奮。」 穆罕默德.伊爾艾朗(Mohamed A. El-Erian)|安聯集團(Allianz)首席經濟顧問、劍橋大學王后學院院長: 「關鍵時刻的重要貢獻。不只是一本可讀性極高的災難通鑑,其跨學科書寫更帶來重要洞見:如何歸因災難,以及有哪些可行的應對方法。若想打造更能夠應對災難的政治與社會結構,

這就是必讀之作。」 古樂朋(Nicholas A. Christakis)|耶魯大學教授、社會學家暨內科醫師: 「從地震、戰爭到瘟疫,人類蒙受可怕災難的方式之多,足以讓人誤以為社會、經濟與政治層面應該都已經發展出更好的應對之道。然而,我們面對災難的主要方法似乎仍然停留在心理層面:隔岸觀火,作壁上觀。這本深具魅力的廣博之書解釋了此現象背後的原因,並指點我們如何更好、更安全、更理智地應對下一場災難。」 作者簡介 尼爾.弗格森(Niall Ferguson) 《時代》雜誌百大人物,跨足歷史、財經、外交領域的重要學者。常與各領域知名學者如保羅.克魯曼(Paul Krugman)、

季辛吉(Henry Kissinger)、潘卡吉.米什拉(Pankaj Mishra)、法理德.札卡瑞亞(Fareed Zakaria)等人對話與辯論。 1964年生於蘇格蘭,英國牛津大學博士,研究專長為經濟史、金融史與帝國史。曾任哈佛大學歷史學系教授,現為史丹佛大學胡佛研究所資深研究員,同時也是《彭博新聞》(Bloomberg)專欄作家。 弗格森著作等身,出版超過十六部作品。包括:《廣場與塔樓》、《文明》、《帝國》、《貨幣崛起》、《戰爭的悲憐》、《世界大戰》、《季辛吉》、《巨人》。獲獎無數,包括國際艾美獎最佳紀錄片獎、富蘭克林公共服務獎、海耶克終身成就獎、艾哈德經濟新聞獎、美國對

外關係委員會亞瑟.羅斯圖書獎。 2021年3月投書《彭博新聞》專欄,以「得台灣者得天下」的結論而廣為國內外媒體報導。 譯者簡介 盧靜 過度自由的譯者。熱衷策略與敘事遊戲,關心一切事務的「為什麼」與「然後呢」。譯有《妖風》、《操弄》、《下流世代》(合譯)、《為何不平等至關重要》、《平等式資本主義的勝出》、《遊戲設計的藝術》、《後疫情效應》(合譯)等書。譯作賜教:[email protected]。 廖珮杏 自由譯者。偏好議題性的人物故事,從中探討機制縮影、價值與文化衝突等結構問題。譯有《緬甸詩人的故事書》、《重返天安門》、《憤怒與希望》(合譯)、《重病的美國》、《獨裁者

的養成之路》、《後疫情效應》(合譯)等書籍。譯作賜教:[email protected]。 劉維人 自由譯者。譯作集中在當代民主、政經制度等議題,如《反民主》、《暴政》、《不穩定無產階級》、《憤怒與希望》(合譯)、《修辭的陷阱》、《北歐不是神話》等。譯作賜教:[email protected]。 三人合譯有《後疫情效應》。 台灣版序 導論 本書不單是眼前這場匪夷所思的COVID-19瘟疫史,也不是要記載古往今來的每一場流行病。這是一部災難通鑑:從地質災難到地緣政治災難,從生物災難到科技災難,一切恐怖災難的歷史。要深刻理解眼前的災難,這是最

好的辦法。 第一章:死亡的真諦 世上每一種宗教,以及許多行之有年的意識形態,都努力將末世呈現得比實際上更加迫在眉睫。但我們真正該恐懼的,不是天上降下永世劫火,而是遭逢一場恐怖災禍。而人類史上的災禍中,最恐怖的就是瘟疫與戰爭。 第二章:循環與悲劇 多數災難並非遵循統計學的常態分布,發生模式因此難以預測。與其說歷史會循環,不如說災難更像是一齣齣悲劇:每當有烏鴉嘴預言災難,往往不得眾人傾聽。多數人看見災難的徵兆時只會別過頭,不去想自己有可能淪為災禍的犧牲者。 第三章:灰犀牛、黑天鵝、龍王 很多災難像灰犀牛,遠遠就可以預見,但有些災難雖可預見,卻會像黑天鵝一樣出人意料。還有些除了屍橫遍野,還會造

成其他後果,彷彿毀滅龍王降世。災難無法簡單二分為天災與人禍,因為某種程度上所有災難都是人禍。 第四章:網絡世界 災難蔓延的速度,影響災情的嚴重程度。社會網絡結構的重要性,因此不亞於病原體的先天特性。人類早就明白隔離、社交距離和所謂「非醫藥介入」措施的成效。這些措施落實的關鍵,既在社會自發,也在政府的權力階層。 第五章:科學幻夢 帝國與全球化的歷史告訴我們,醫學並非總是直線進步。帝國推動傳染病研究,但也促成了經濟全球化,加速疾病傳播。西班牙大流感的例子就展示了科學的局限。讓我們變得更加脆弱的更緊密網絡,正持續考驗科學的進步。 第六章:為政無方的心理成因 人們很容易把政治和軍事上的災難,歸罪

於領導人的無能,卻忘了托爾斯泰以拿破崙為例的歷史提醒。印度經濟學家沈恩認為,歷來饑荒的主因是缺乏可課責的民主政府。我們能夠用沈恩的法則檢視饑荒以外的其他災難嗎? 第七章:從阿薩布魯小感冒到伊波拉大軍屠城 一九五七年的亞洲流感大流行本有可能非常嚴重。但當年的美國不旦沒有實施外出限制,還展現出聯邦政府的強大應變能力。這份成就為何在今日蕩然無存?從愛滋病到伊波拉,美國與國際的衛生組織數十年來為何出現退步? 第八章:災難盛放形如雪花 小災難是大災難的縮影,無論是沉船空難還是核子反應爐爆炸,所有災難都有一個共通點:一連串的操作和管理失誤。物理學家費曼曾經指出,災難的故障點往往不在第一線操作,也不在大

後方決策,而是在中間的管理階層。 第九章:大瘟疫 COVID-19源於中國,卻對世界各國造成嚴重衝擊,被撞得最慘的還是據稱已有萬全準備的美國和英國,只有台灣與南韓等國家在第一時間成功守住。許多人都把災情怪給民粹領導,但問題或許也出在公衛官僚與導致資訊疫病的網絡。 第十章:瘟疫肆虐下的經濟衝擊 二〇二〇年三月,世界對待COVID-19疫情的態度從自滿轉為恐慌,許多國家實施外出限制,重創經濟活動。這些措施或許不是應對疫情的最好良方,但若想在建立適當篩檢與追蹤機制之前就恢復正常生活,恐怕也不是什麼聰明辦法。 第十一章:三體問題 許多人認為COVID-19危機重挫美國,中國或成最大贏家。這種想法

有待商榷,因為習近平式的自我審查大帝國並非成功抗疫的唯一道路。事實上,這場災難反而顯示美國在財政條件、疫苗競賽和科技競爭等領域的實力仍然屹立不搖。 結語:下一場災難 我們無從得知下一場災難為何,只能謙卑打造比現在更堅韌的社會和政治體系。我們還要理解現在的網絡結構和官僚失能,不能為了守護公共安全而靠向無所不在的監控,忘記本書許多最嚴重的災難,其實正是極權政權所造成。 謝辭 圖表目錄 注釋 我們這一生中,似乎沒有哪個時候比現在更對未來茫然,也更對過去無知了。2020年初,武漢出現新型冠狀病毒,當時只有少數人瞭解到這條新聞的重要性。我在2020年1月26日,就公開談過和寫過全

球大流行有可能會發生,結果有人罵我莫名其妙。罵我的當然是在達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum)的眾多代表團,他們顯然沒意識到這病毒有多危險。當時從福斯新聞到《華盛頓郵報》,各家媒體都認為這種冠狀病毒對美國的威脅,還不如每年的冬季流感。2月2日,我又寫道:「我們要面對的流行病,來自世界上人口最多的國家,因此很有可能發展成全球大流行……,最大的挑戰……是要對抗詭異的宿命論,這種心態讓一堆美國人即便看著危險的病毒呈指數傳播,也不願取消旅行和戴上口罩。」 「擔心阿公阿嬤吧,」我在2月29日寫道,「八十歲以上的死亡率超過14%,但四十歲以下的死亡率幾乎是零。」我沒提到的是,照資

料看來,像我這樣有氣喘的五十歲中段班也不大能放心。我也沒提到,我曾看過兩次醫生,結果卻跟美國各地差不多,醫生都告訴我現在沒辦法篩檢COVID-19。我只知道這場病很危險,有危險的不只是我和家人。 2020年的上半年,我除了疫情外幾乎不曾想過和寫過其他事情。為什麼我會這麼癡迷呢?答案是,雖然我主要的專長是金融史,但自從三十多年前在研究所讀過1892年漢堡大霍亂的研究以後,我就對疾病在歷史上扮演的角色很感興趣。歷史學家理查.埃文斯(Richard Evans)對那段時期詳細的研究,讓我認識到一個重要觀念:致命病原體會導致多大的傷亡,有部份其實是受到該社會和政治秩序的影響。

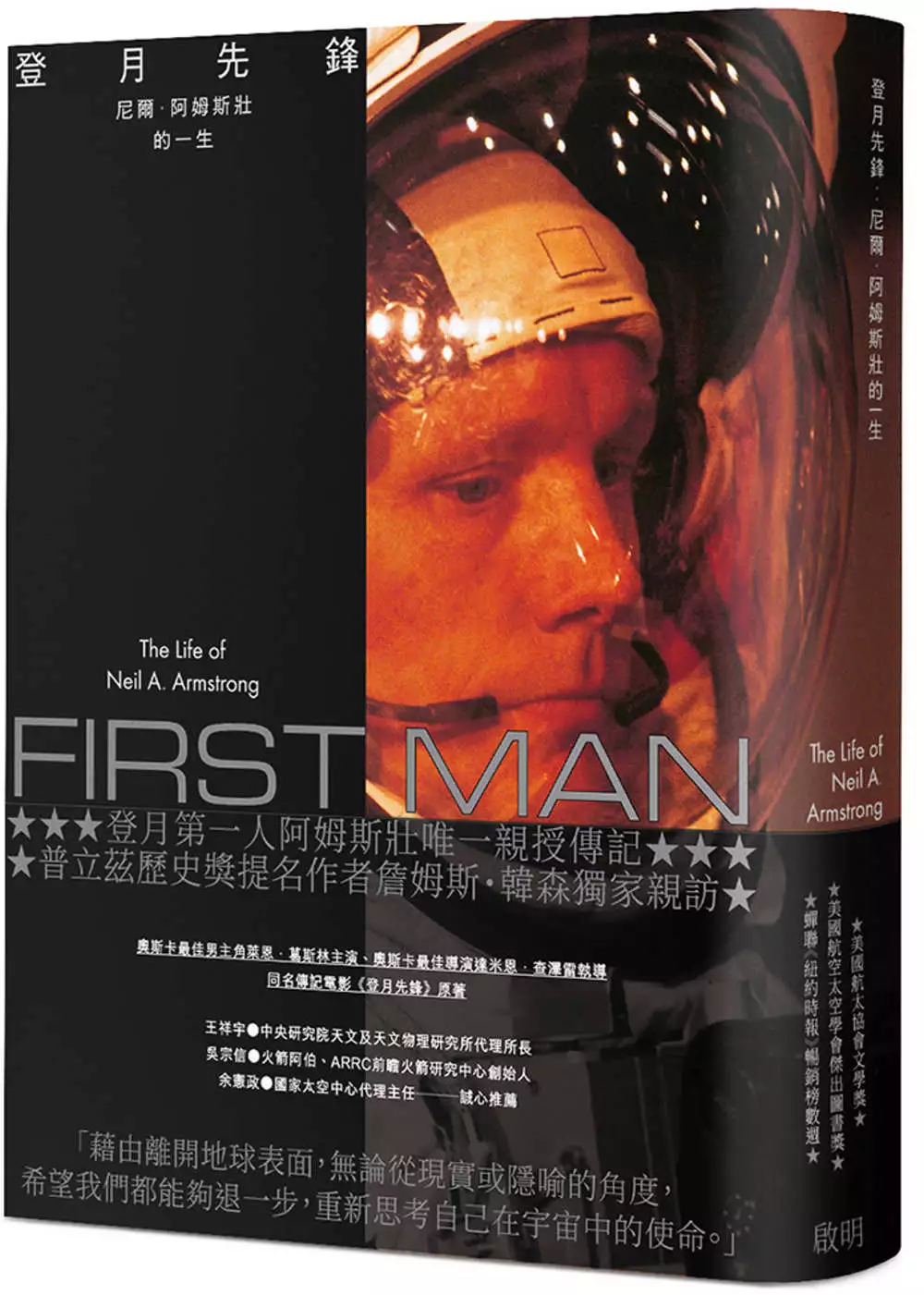

登月先鋒:尼爾・阿姆斯壯的一生

為了解決旅行者號幻塔 的問題,作者JamesR.Hansen 這樣論述:

★登月第一人阿姆斯壯唯一親授傳記★ ★普立茲歷史獎提名作者詹姆斯・韓森獨家親訪★ 完整公開歷史上最魔幻任務的冒險者生命故事 鉅細靡遺報導登月狂熱年代、紀錄太空探索起點的一步一腳印 ◎奧斯卡最佳男主角萊恩・葛斯林主演、奧斯卡最佳導演達米恩・查澤雷執導同名傳記電影《登月先鋒》原著,本書作者全程擔任電影史實顧問 ◎美國航太協會文學獎、美國航空太空學會傑出圖書獎 ◎蟬聯《紐約時報》暢銷榜數週 「藉由離開地球表面,無論從現實或隱喻的角度, 希望我們都能夠退一步,重新思考自己在宇宙中的使命。」 ★一段迴盪於月球與日常生活的歷史、一個個浩瀚無垠的太空和平凡人生相互輝映的故

事 一九六九年七月二十日,阿波羅十一號成功登陸月球,第一位踏上月球的太空人成了全球的焦點,留下經典名句「這是人的一小步,所有人類的一大步。」他是不情願的英雄,也是最沉著內斂的冒險者——尼爾・阿姆斯壯。 「我飛向月球,不是因為我前往月球,而是因為飛行系統的發展,讓我們可以飛向月球。」阿姆斯壯向來將太空探索的成果歸功眾人的努力,他曾於韓戰加入五一戰鬥中隊駕駛戰鬥機執行數十次任務、美蘇冷戰太空競賽時期參加太空人徵選,兩度擔任雙子星和阿波羅計畫的指揮官,經歷無數同儕傷亡,見證壯舉的造就下是科技的進步與犧牲,種種事件除了反映在他晚年對太空政策的擔憂,也勾勒出國際情勢和社會風氣錯綜複雜的美國六〇

年代。 本書以分秒為單位完整紀錄阿姆斯壯直至八十二歲的一生,自家族源起、家庭成員、性格養成、飛行經歷、成為太空人到登陸月球的過程。回望飛行訓練意外後的平靜無恙、巨大壓力下克服太空計畫中無數難題,都關乎他冷靜、沉默且執著的性格。 阿姆斯壯的情感表達始終超乎尋常地節制,致使他回到地球之後飽受媒體誤解、與兩位登月夥伴友好卻陌生、婚姻關係疏離、未曾提起喪女的傷痛。各界謠言與過度關注撞擊他與他的家庭如月球表面千瘡百孔,映照出世人眼中神話般的偶像,同你我為血肉之軀,其心之暗面與缺憾如同他帶上月球的個人物品,在他真相未明的離世後將永久留在靜海。 本書特色 1.從「第一人」回到「所有人」:

當前最需要、一本觀照自我與國家處境的書 時至二十一世紀,現今各國太空科技發展蓬勃奠基於六〇年代的飛躍性科技進步,透過回溯五十多年前的經驗,重新審視登月意義。看登月第一人代表性的第一步,是美國動盪十年的縮影:美蘇冷戰、甘迺迪遇刺、黑人人權運動、反越戰,以過去眾人的意志、努力與犧牲為借鏡,思量現代社會的未來發展,踏穩共進的腳步;看踏上月球第一步的第一人,汲取他冒險的力量和踏出步伐的勇氣,啟發我們所有人創造自己的登月故事。 2.阿姆斯壯的的進一步哲學:看阿姆斯壯如何面對巨大困境、宏觀龐大而複雜的問題 身為邏輯實證學者並且信仰自然神論,阿姆斯壯曾說:「直覺從來不是我的強項」,面對問題和解

決問題他一直都是「妥善理解,謹慎出擊」。例如:面對跨領域訓練,採用反直覺的方式,不以舊有經驗類比,而是重新進行思維探索;面對模擬訓練,不以完美為目標,透過刻意出錯發現問題;面對未知任務,不明警示響起或者燃料即將用罄之際,信任數據與夥伴,快速變通並且勇於實踐登月目標。如何穩當地突破,讓自己一步一步邁進一大步,阿姆斯壯以其身涯見證。 3.阿姆斯壯的心之暗面與靜海之謎:揭開私人故事、決策原則、正面回應媒體謠言與陰謀論 獨家歷時五十五小時專訪,一生幾乎不曾接受個人專訪的阿姆斯壯道出內心真實想法,關於與兩任妻子的相識與分離、與兩個兒子由疏至親,以及理解陰謀論者的想法,並且謹慎面對媒體的原因,也

揭露了全球各地大量對他的情感投射與騷擾事件不斷。而至親好友的觀點拼湊出他對女兒慕菲之死的傷痛故事。共事的太空人夥伴與長官則各方證實「典型的阿姆斯壯風格」,冷靜、沉默且堅持,面對各種選擇,永遠忠於原則。 4.回到地球與離開地球之後:紀錄國際太空情勢,從太空競賽、登月任務到Space X 自五〇年代美蘇太空競賽,蘇聯首次發射第一臺人造衛星進入太空軌道,而後蘇聯太空人尤里・加加林成為第一位太空漫遊者。六、七〇年代美國的太空載人計畫:水星計畫、雙子星計畫,以及成功登月的阿波羅計劃。八〇年代美國政府開始規劃民間太空計畫,卻因挑戰者號太空梭爆炸案停擺,直至兩千年後太空政策欲發展人類和機器人探索太

陽系遭反對、重返月球的「星座計畫」終止,到民間Space X太空商業化的爭議。除了可以一窺航太歷史中最精彩的一段,也能深入了解各個重點計畫相關的政治與科技議題。 5.太空迷必備:收錄登月任務經典全彩照片、大量從未公開的太空探索研究資料 本書收錄阿姆斯壯手持哈蘇相機親攝阿波羅十一號任務的經典畫面、三位登月太空人(尼爾、艾德林、柯林斯)肖像和任務照、火箭發射與登月艙濺落海面的照片,以及載具裝備製作與決策的核心要素、登月歷程通話紀錄關鍵逐字稿、往返月球驚險事件全貌數據解析,收藏歷史上最魔幻任務的一步一腳印。 誠心推薦 王祥宇/中央研究院天文及天文物理研究所代理所長 吳宗信/火箭

阿伯、ARRC前瞻火箭研究中心創始人 余憲政/國家太空中心代理主任 「在二十一世紀的今日,有許多國家有能力將探測器送到月球,有些正準備要登陸月球,而美國更發出豪語要將人類送上火星。這使得在五十年前人類登月的這些紀錄以及經驗,又被大家再度重視。尼爾・阿姆斯壯,這位第一個踏上地球以外土地的人類,可以說是無人不知無人不曉,然而由於他低調的個性,使得他的生平少有完整的紀錄,甚至有許多軼聞在他成名之後被以訛傳訛。這本傳記,是要求嚴謹的阿姆斯壯唯一親自授權的傳記,作者花費近三年的時間才讓此書最後能讓阿姆斯壯同意並出版。本書對於太空人的養成以及人類首次登月的細節有詳細的描述,讓我們能感受到科學探索

的艱辛與不確定性,書中也涵蓋了許多阿姆斯壯本人的成長過程與經歷,除了滿足大眾對阿姆斯壯的種種好奇心外,對於熱愛天文以及太空探索的粉絲,書中對於登月計畫的成形與實現,也帶來第一手的描述;而對於有志成為太空人以及太空科學家的新新人類,書中主角堅定與執著的精神,更是會有深刻的啟發。」——王祥宇/中央研究院天文及天文物理研究所代理所長 「登月的成功是奠基在數十萬人的長久努力不懈下的結果,然而歷史經驗告訴我們,必須選擇一個英雄來承接這些成果結晶,讓鎂光燈在他身上久久不去。登月之後,阿姆斯壯已不再是我們當中的一個人,歷史因緣已經讓他必須變成第一人,他的傳奇故事會一直傳唱下去。」——余憲政/國家太空中心代

理主任 「這本傳記作品的內容精彩,立場堅定,前航太總署歷史學家韓森介紹這位不具特殊才華但親身實踐毅力與決心的人物,自己也達成非凡的成就。他藉由主角生平中的重大時刻,勾勒出二十世紀後半美國的翔實樣貌。從阿姆斯壯出生俄亥俄州的中產階級家庭、阿波羅十一號任務的重大成功,以及加入一九八六年挑戰者號太空梭爆炸事故調查委員會等,韓森都描寫得深入詳盡。他寫出阿姆斯壯的戰鬥機於一九五一年十月射擊的子彈總數(共四萬九千兩百九十九發),他在雙子星七號升空發射時的心率(每分鐘一百四十六下),以及有阿姆斯壯親筆簽名的信件的拍賣價格(兩千五百美元)等。這些細節並不讓人厭煩,反而讓身為偶像的主角顯得真實。無論是剛開

始對太空旅行感到興趣、原本就是太空迷,或者喜歡歷史的讀者,本書都是必讀的好書。」——《出版者週刊》星級評鑑 「歷史學家詹姆斯・韓森將阿姆斯壯的傳奇故事結合了美國進入太空時代的歷史背景,這是一本完美的作品。」——詹姆斯・洛維爾(James Lovell)/阿波羅十三號指揮官 「想要用阿姆斯壯的方式理解阿姆斯壯,就必須看見我們這個時代的真實模樣⋯⋯韓森的大師鉅作提供傑出完美的細節。他對月球任務的描述俐落且有張力,也有清晰的科學基礎。他的文字,讓我們鮮明感受到當年全球民眾對於三位太空旅人數日遠征的狂熱,以及所有人心中對於旅程結果的不安⋯⋯讀完韓森的阿波羅計畫故事之後,我對航太總署的偉大

成就湧起一股完全不同的敬畏⋯⋯這本書就像引人入勝且細節精緻的太空人畫像。」——《芝加哥論壇報》●詹姆斯・托賓(James Tobin) 「詹姆斯・韓森捕捉了尼爾・阿姆斯壯的精隨,不只是身為登月第一人,也是身為一位傑出的飛行員和太空人。我曾親身參與尼爾其他重要的『太空步伐』——尼爾用極為冒險的行動、冷靜沉著的飛行技巧,以及充滿創意的判斷力,在航空太空領域展現了極為罕見的傑出表現。詹姆斯・韓森完成一本超凡傑出的作品,準確描述航太歷史以及尼爾・阿姆斯壯冒險旅程的獨特時代。」——戴夫・史考特(Dave Scott)/雙子星八號任務與阿波羅九號任務隊員、阿波羅十五號任務指揮官 「自從一九六九

年,阿波羅十一號完成『所有人類的一大步』之後,全球民眾都在思忖尼爾・阿姆斯壯的真實模樣。終於,詹姆斯・韓森梳理所有的迷思和神話,讓我們與登月第一人面對面。這本決定性的傳記作品,讓我們看見許多關於阿姆斯壯與其人生的精彩新細節,以及,在那個令人無法遺忘的狂奔探索年代,阿姆斯壯何其有幸,且有能力,擔任極為關鍵的角色。」——安德魯・雀金(Andrew Chaikin)/《月亮上的男人》(A Man on the Moon)作者 「市面上多數的太空人書籍主題都是他們的冒險,而詹姆斯・韓森作品的研究和寫作非常縝密,主題則是冒險者。《登月先鋒》是引人入勝的現代哥倫布故事,讓我們獲得難得一見的機會,能夠

理解太空冒險者的個人特質。燃料即將用罄之際,沉默寡言、思緒複雜,以及性格深沉的阿姆斯壯,才是在正確的時機,帶領美國和全世界踏上月球表面的正確人選。」——金・克朗茲(Gene Kranz)/《不容失敗》(Failure is not an Option)作者 「韓森的研究成果無比驚人⋯⋯任何想要理解人類為何探索、人類在太空時代的身分,美國又是如何讓一位來自俄亥俄州沃帕科內塔的小男孩於一九六九年夏季在月球靜海基地踏出『一小步』的人,都應該閱讀本書!」——理察・霍萊恩(Richard P. Hallion)/美國空軍首席史官 「大師筆法⋯⋯技術細節精準,內容刊比學術研究水準,充滿獨立精神

,而且容易閱讀⋯⋯這本書完成任務,而且完美降落。」——美國國家太空協會官方雜誌《星辰》●雷納德・大衛(Leonard David)