日本建築師薪水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JamesDelbourgo寫的 蒐藏全世界: 史隆先生和大英博物館的誕生 和CarolineRoberts的 改變這世界,平面設計大師力:職人學、座右銘與養分都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日本建築師薪水 - Simpleue也說明:日本建築師薪水 ... 以下是將建築師的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。

這兩本書分別來自左岸文化 和原點所出版 。

國立交通大學 社會與文化研究所 顏娟英所指導 陳曼華的 藝術與文化政治:戰後台灣藝術的主體形構 (2015),提出日本建築師薪水關鍵因素是什麼,來自於台灣藝術、主體、權力、文化政治、認同、西化、本土。

最後網站你以為他們年薪百萬?但這可能只是個美麗的誤會- BBC 英伦网則補充:眾所周知,建築師、地產大亨和教授都收入不菲,他們會開著豪車四處兜風, ... 以前的建築師薪水的確很高,但現在很多項目都是通過承包商獲得的,所以 ...

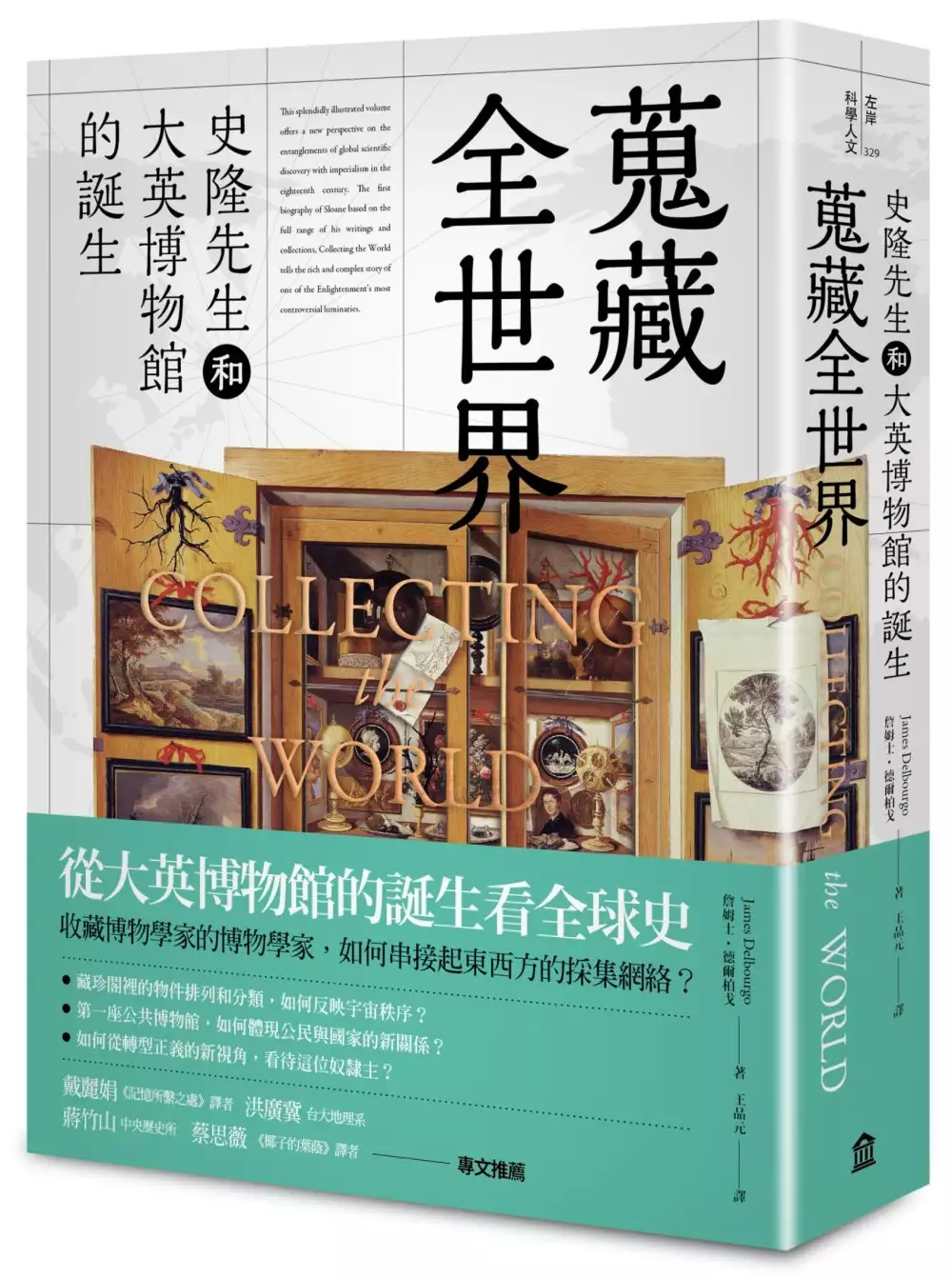

蒐藏全世界: 史隆先生和大英博物館的誕生

為了解決日本建築師薪水 的問題,作者JamesDelbourgo 這樣論述:

★從大英博物館的誕生看全球史 ★收藏博物學家的博物學家,如何串接起東西方的採集網絡? ★藏珍閣裡的物件排列和分類,如何反映宇宙秩序? ★第一座公共博物館,如何體現公民與國家的新關係? ★如何從轉型正義的新視角,看待這位奴隸主? 《衛報》《倫敦時報》《紐約時報》《紐約書評》選書 英國科學史學會Hughes Prize 美國十八世紀研究學會Louis Gottschalk Prize和 Annibel Jenkins Biography Prize 美國歷史學會Leo Gershoy Award 當今的大英博物館收藏了人類過去的寶藏,但是在它誕生的時刻,卻是探索

新世界的前沿基地。它的奠基者漢斯・史隆,為博物館的庫房藏量和定位,立下了第一個里程碑。他過世後,後人根據他的遺囑,成立世界上第一個「公共博物館」。 為什麼史隆願意不計一切代價,致力收得全世界各處的物件?自然史的採集,不只是為了個人求知的熱忱,更是承自「藏珍閤」的傳統,透過物件的排列和分類,博物學家不僅揭示了可資利用的經濟資源,還意圖展現神的秩序,文明與野蠻的分野,迷信到理性的進程。 但是,要網羅什麼樣的物件,才能展現世界運行的奧秘?什麼樣的事物才算「珍奇」?「一根珊瑚掌」「一顆結石」「一段牛脊椎,上面被一支橡樹枝貫穿」,這些奇特的物品如何被歸類?又如何視覺化這些物件,讓知識交流更精

確? 故事裡,史隆並不是唯一的智者,若沒有非洲奴隸提供的採集技能和植物知識,史隆便無法從距離歐洲千里之遙的牙買加,深度探取美洲的物件,奠定跨洋尺度的多樣性;若沒有英國東印度公司僱員的協助,或者從「福爾摩沙」來到倫敦的騙子的誆言,或者全球各地各有所圖的採集者所上繳的標本,史隆便無法突破地理空間限制,將物件集中到帝國中心。他親自做採集(collecting),但更多時候,他是收集博物學家的博物學家(the collector of collectors)。 現代世界從採集(to collect)開展。光是將成千上萬個物件加以分類、條列,編纂成目錄(to catalogue),本身就是通

往認識外在世界的方法。能夠完成一份目錄清單,證明了具備堅強的軍事力量、充沛的商業活力,以及文化實力。強國才能對外徵集,進而編寫目錄清單、打開藏珍閣供人參觀,展現萬物的法則。 這本書首次運用史隆的標本與物件、還有他的「物種目錄」所寫成。史隆的遺願是維持收藏的完整性,結果卻被現代學科專業化的趨勢所沖散,變成植物標本歸於自然史博物館、書信手稿歸於大英圖書館、其他物件與圖冊歸於大英博物館。作者試圖將完整的史隆拼回來,也讓我們更加認識帝國的歷史。 得獎記錄 《衛報》《倫敦時報》《紐約時報》《紐約書評》選書 英國科學史學會Hughes Prize、 美國十八世紀研究學會Louis G

ottschalk Prize和Annibel Jenkins Biography Prize、 美國歷史學會Leo Gershoy Award、 名人推薦 專文推薦 戴麗娟(《記憶所繫之處》譯者、中研院史語所) 洪廣冀(臺大地理系) 蔣竹山(中央歷史所) 蔡思薇(《椰子的葉蔭》譯者、自然史研究者) 不管是收藏來源、收藏研究,或是購買收藏所動用的財富,背後多少都有黑奴的身影。史隆本身也許不自覺,卻也從來沒有掩飾過這個事實,只是後代研究者囿於歐洲中心的觀點,或是科學偉人傳記的敘述手法,對這段史事總是視而不見,或是草草帶過。本書作者集結科學實作研究

、收藏史、黑色大西洋史研究的手法,加上對史隆作品和書信內容的仔細梳理,成就了這份精采作品,為我們揭示當時知識、商貿、殖民帝國攜手並進的一段歷史。 然而,構成他生涯最大轉捩點,也是他得以蒐購全世界的財富來源:牙買加蔗糖生產與銷售,以及背後的黑奴勞力,卻直到晚近幾年才漸受關注。在揮別牙買加三百多年後,史隆終於和他書中所描述的黑奴再相逢,不過這次是在博物館的展櫃和書本中。他們將一起,帶我們認識收藏活動與擴張帝國裡,不同貢獻者交織而成的故事。——戴麗娟(《記憶所繫之處》譯者、中研院史語所) ********* 科學史界經歷了兩次轉向。先是「實作轉向」(practice turn)。

研究者的焦點從科學家在想什麼,逐步轉移至科學家在何時、何處、基於何種理由、以何種手段來做科學。影響所及,實驗室、博物館、植物園、田野等科學地點(scientific site)逐步出現在科學史研究者的視野。 但是,如果說科學知識最大的特色是能放諸四海皆準,那麼,單單揭露科學知識的生產地是不夠的,於是又有「全球轉向」;也就是說,科學之所以能放諸四海皆準,關鍵不是四海遊走之人的心悅誠服,反倒是性格海派的科學家費心經營的結果。如此以「世界」取代科學之普世性(universality)的研究取向,研究者稱之為「全球轉向」。《蒐藏全世界》可說是前述兩大轉向中最引人注目的作品之一。 當

科學史的研究者還將目光侷限在倫敦都會區的一小撮紳士實驗哲學家時,德爾柏戈的視角早已跨出倫敦,「從西非的奴隸碉堡延伸到北美的殖民聚落,從加勒比海延伸到東印度公司散佈在南亞與東亞的商館」。採集作為一種生活形式,是帝國的,且沒有放在帝國的脈絡中,便不能妥善理解。——洪廣冀(臺灣大學地理系) ********* 這本書不僅是十七至十八世紀英國面向世界的全球史,書中內容豐富,關鍵字涉及了很多主題,有博物學、自然史、商業、科學社群、種植園、人際網絡、蒐藏、殖民、奴隸、美洲、非洲、牙買加、藏珍閣、博物館、公共、物種、皇家學會、帝國、西印度群島、科學革命、光榮革命、啟蒙運動、分類、標籤、標本等等。

我們現在所知道的大英博物館,應該是十九世紀維多利亞時期改建、重組並建立近代博物館分類標準後的新樣貌,對於十八世紀建館初期的歷史應該是完全陌生,一般讀者更不用說會將史隆與大英博物館產生任何連結,基本上,應該說是完全忽略他的存在。 也因為如此,這本書的出版,讓我們認識到,要成為一位像史隆這樣的收藏家,他的條件及時代特性是如何結合,才能成就這一段精彩的博物學發展史。——蔣竹山(中央大學歷史所) ********* 看似與臺灣無關的大英博物館,其實與臺灣博物館史有些關連。十九世紀中葉,來臺採集的英國博物學者史溫侯(Robert Swinhoe)蒐藏,存放於大英博物館分立出的倫敦

自然史博物館。一九○八年,當臺灣設立第一個自然史博物館「總督府博物館」(今臺灣博物館)之初,大英博物館的史溫侯蒐藏,成為總督府博物館羨慕,甚至希望仿效的目標。一九三○年代,總督府博物館面臨檢討,引起學者討論。當時任職於臺北帝國大學的動物學者青木文一郎,又以大英博物館及倫敦自然史博物館馬首是瞻,大書特書總督府博物館的未來走向。 至今,大英博物館仍重要,但重點已非她持續刻出「偉大的功名」。該館面對過去帝國主義「黑歷史」蒐藏的指控,必須不斷做出反思與努力。作者在這本書不避諱點出,史隆蒐藏成功的背後,乃因史隆身處世界的中心,以剝削者的角度,累積大量財富,加上有效的網絡及訊息交換,始能得到各地珍品

。閱讀此書,除了上述恢弘的歷史外,細細品味書中紛紛落下神壇的人們,他們是名人,也是凡人;他們編織出強而有張力的蒐藏世界,也有人性與幻想涉入其中,未嘗不是另一種閱讀的樂趣。——蔡思薇(《椰子的葉蔭》譯者)

藝術與文化政治:戰後台灣藝術的主體形構

為了解決日本建築師薪水 的問題,作者陳曼華 這樣論述:

台灣現代藝術的發展,緣起於日治時期跟隨殖民母國藝術的支流開始萌芽,戰後則在強力東漸的西方藝術潮流影響中成長。在這樣的歷史背景下,台灣藝術界一方面希望能夠得到強勢文化如歐美的認可,另方面卻又憂心自身藝術風格過度受外來影響而隱沒,自戰後至今,面對以西方為中心的藝術世界,台灣藝術的發展始終伴隨著因西方強勢影響而導致的焦慮,同時也在內部的社會文化變遷情境中確立其定位。本研究以檔案、報紙、雜誌、口述訪談等史料為文本進行論述分析,重新思考台灣藝術發展中受西方影響的歷史因素,並以文化政治的角度檢視戰後台灣藝術主體化的歷程,提出三個階段座標:1950-1960年代「以西方為做座標:美援時代的知識生產」、19

70年代「在本土定錨:民族意識中的異質想像」、1980-1990年代「現代藝術的體制化:台北市立美術館的政治糾葛」,探討台灣藝術在各時代的社會文化背景中如何確立自身。

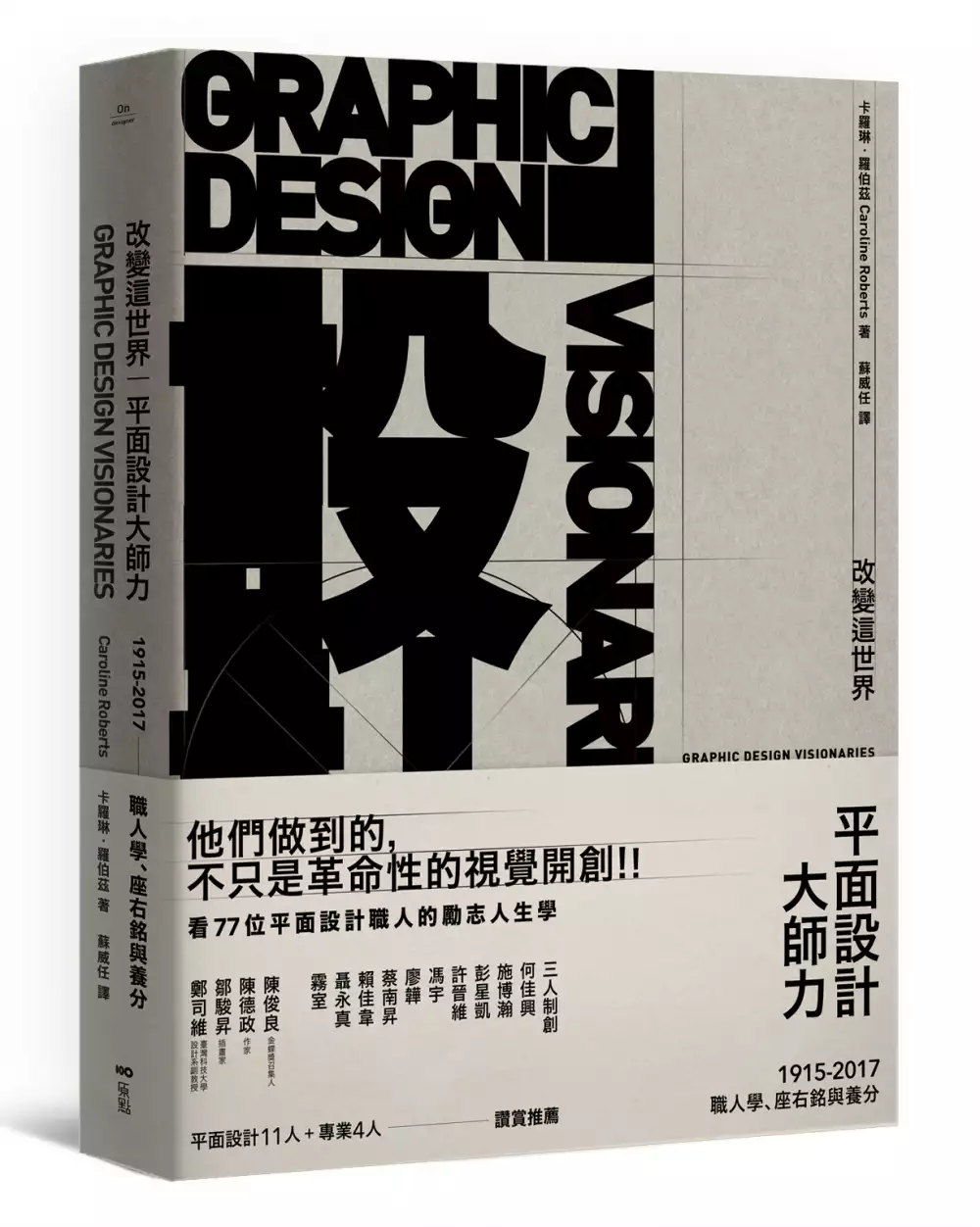

改變這世界,平面設計大師力:職人學、座右銘與養分

為了解決日本建築師薪水 的問題,作者CarolineRoberts 這樣論述:

提出設計師宣言∣創辦TED∣提倡休假力量 Pink Floyd專輯、I❤NY、IBM LOGO、英國交通識別、網格系統 【1915-2017˙跨百年精選】平面設計職人的勵志人生學 他們做到的,不只是革命性的視覺開創! 在圖文資訊傳播爆炸的今天,我們必須要問,平面設計的價值究竟是什麼? 首本平面設計大師專書,收錄77位大師生平,為理念行動 保羅•蘭德、Saul Bass、Otl Aicher、田中一光、 橫尾忠則、五芒星、施德明、MM/Paris、嬉皮諾斯底…… 改變昨日世界,開啟未來視覺 看見大師生涯保鮮的追求與路徑! 巔峰之作+座右銘+彼此點評

=讀了精華版平面設計史 ※入選5分鐘讀設計「這20本書,大大升級你的風格」選書※ ∎令人好奇的平面設計師故事 ◎發揮平面設計的專業,在二戰時期為猶太人假造證件的人道設計師──威廉•桑德伯格 ◎用詩人與商人的語言,賈伯斯與無數平面設計師尊敬的識別設計教父──保羅•蘭德 ◎60年代設計偶像,抹除平面設計與觀念藝術的分野,為滾石樂團設計出最吸睛專輯──羅伯•布朗瓊 ◎當仁不讓提出設計師宣言「優先事物優先」,用設計改變世界,始終信仰自身理念的革命設計師──肯•加蘭 ◎斜槓設計師第一把交椅,創辦TED演講致力於資訊傳達設計的建築師──理查•索爾•伍爾曼 ◎日

本安迪•沃荷,融合神祕學與迷幻風的意象大爆發,與現代主義背道而馳──横尾忠則 ◎不被金錢支配、活出自我理想,《Joy Division》第一張專輯的偉大設計師──彼得•薩維爾 ◎玩弄設計的第四道牆,包辦Pink Floyd及大咖樂團的專輯設計,不惜做出一隻9尺巨大豬汽球,就為了拍一張專輯封面照──嬉皮諾斯底 ◎站上TED Talk,暢談「休假的力量」、創造幸福的7條定律,不惜關閉工作室一年,保持創作能量的獲葛萊美獎專輯設計師──施德明 ◎他們之中,有人擅長業務,有人專長得獎,有人讓客戶買帳,拿相同薪水,獲利能力差距三倍,但人人都扮演重要角色的成功設計事務所經營之道──五

芒星 ∎首本平面設計大師專書,為理念行動,他們的人生是一則則難忘的動人故事 平面設計門檻不高,在圖文資訊傳播爆炸的今天,我們必須要問,平面設計的價值究竟是什麼?平面設計的演變與設計史的脈動息息相關,於生活中無所不見,但我們對於成為一位平面設計師的概念卻是過於簡單,甚至是匱乏的。平面設計師自然對自己的工作有十足的駕馭力,但光靠描繪生平,也許連他們自己都很難說清楚自己的偉大和優秀之處(許多設計師都已寫入書本裡,但還是有一些遺珠之憾)。本書述說了1915-2017,近百年來77位平面設計大師的生涯之路。他們追求不只是好看的設計,積極參與藝術活動,主動介入社會,辦展覽,企劃活動,為自己的理

念發聲,企圖改變這世界。 ∎不單看經典之作,學用大師之眼,評價自己,也點評他人之作 書中不僅說出每位大師的獨門絕活、他們愛用的字體、設計手法,更道出他們的座右銘,像是「字體越是乏味無趣,它對於排版者就越有用」、「當客戶明瞭修改設計,不是吃到飽的自助餐時,他們突然間就不餓了」、「把美的東西拿來看,醜的東西拿來用,這種事根本不該發生」、「最大的意義,最少的手段」、「網格系統只是協助,不是保證」、「一個LOGO,若是沒設計到極簡、極節制,就不可能存活下來」。 除此之外,他們更互相點評,特別是美國設計教父保羅•蘭德。他曾引用蕭伯納的名言:「有能力的,都在做事;沒能力的,都在教別人。」

在他心目中,誰是那位有能力又會教書的設計師?誰又是他口中沒人比得上的厲害大師?他最欣賞的日本設計師是誰?誰結合創意與商業的方式,就像一位魔術師?惺惺相惜的金句,處處機鋒。 ∎用詩人與商人的語言,改變昨日世界,開啟未來視覺 從中將明白被稱為偉大設計的海報、專輯封面或一張傳單的背後,不僅是革命性的視覺開創,更有著支撐其創作的生命紋理,他們透過設計與當代社會互動,使平面設計不再只是美工設計,更是凝聚思潮的時代語言,他們用著詩人與商人的語言,讓平面設計成為一門成熟的專業,帶來更深度的價值與設計上的美感。 平面設計師11人+ 專業4人── 讚譽推薦 三人制創∣何佳興∣施博瀚∣許晉維∣

彭星凱∣馮宇∣廖韡 ∣蔡南昇∣賴佳韋∣聶永真 ∣霧室 陳俊良∣金蝶獎召集人 陳德政∣作家 鄒駿昇∣插畫家 鄭司維 ∣臺灣科技大學設計系教師 平面設計師的推薦真心話 聶永真 我最喜歡的M/M Paris竟然靜靜的放在最後一個,沒有被作者做任何下註(sad) 鄒駿昇 我欣賞Otl Aicher、Wim Crouwel、橫尾忠則、Saul Bass等……(工作室不掛自己作品,都掛著他們的作品)。 我對Saul Bass的作品一見鍾情。Hipgnosis的作品太傑出,所圍塑的畫面可以被歸類在藝術範疇。直到現在,我還在懊悔當初在紐約MoMA pS1的藝術書展,沒買下

橫尾忠則的原版版畫(因為窮學生負擔不起那樣的價格)。 何佳興 我喜歡西方的埃米爾•魯德和東方的橫尾忠則,一經典嚴謹,一感性活潑,兩者互補,彼此相融,讓平面設計更兼容並蓄。 馮宇 横尾忠則是我的偶像!而且如果沒記錯,我們當年應該是台灣第一本採訪他作為當期特集人物的雜誌呦~~! 三人制創 每次只會提一個最完美的設計案,且不容許客戶修改他的設計(真的很難呀!)。 能夠把一個企業LOGO做到極簡極節制但又能夠深植人心成為經典,Paul Rand是我們在做設計的路上最景仰的精神導師。 廖韡 學生時代很喜歡看福田繁雄、Sagmeister的作品;專職平面設計,嚮

往田中一光的現代與文化感;從事書籍與排版工作,Brockmann是心中圭臬;身為體育愛好者,Otl Aicher與龜倉雄策設計的奧運標誌絕對是經典中的經典…… 賴佳韋 我相當推崇Saul Bass,他的作品在我學生時期給我極大的震撼,看似簡單粗糙的圖形卻擁有巨大的力道,將想傳達的訊息乾淨俐落地一記直拳重擊你的心裡。 蔡南昇 横尾忠則的設計散發著神祕、讓人無法忽視的特異能量,宛如藝術般有著極強烈的自我主張。看這個時代的天才在平面設計裡追求自我表達極限、演繹熱情的能力,常引我反覆觀看與思考。 霧室 Irma Boom 與 M/M Paris的作品,對我們來說就像是可觸

摸的夢境。

日本建築師薪水的網路口碑排行榜

-

#1.室內設計畢業一年後的薪水 - 工作板 | Dcard

畢業滿一年了,想知道畢業後繼續做室內設計的大家,現在的薪水都是多少呢? ... 每個國家的法規真的都不一樣比較常看到日本建築師室內設計師來台設計 ... 於 www.dcard.tw -

#2.建築師在哪個國家最好賺錢? - 壹讀

除去地理上的差異,調查得出的結論還顯示,AEC行業中的性別差異顯著地體現在了薪水上。年薪10萬美元以上的男性要比女性多7%,即便數據顯示女性受教育程度 ... 於 read01.com -

#3.日本建築師薪水 - Simpleue

日本建築師薪水 ... 以下是將建築師的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。 於 www.simpleue.co -

#4.你以為他們年薪百萬?但這可能只是個美麗的誤會- BBC 英伦网

眾所周知,建築師、地產大亨和教授都收入不菲,他們會開著豪車四處兜風, ... 以前的建築師薪水的確很高,但現在很多項目都是通過承包商獲得的,所以 ... 於 www.bbc.com -

#5.建築人在日本工作Work in Japan of Architecture

當然也有許多比較有人性的建築師事務所,至少週末與國定假日會放假,薪水也還過得了生活,但上班時數依舊蠻長的,不過好處就是事務所的大家因為經常在 ... 於 www.chenvialee.com -

#6.一篇來自室內設計師的文章-- - Mobile01

今天的重點在於"我看了工作經業是無,但是薪水待遇卻想要到三萬塊的,請你還是趕快夢醒吧",如果 ... 我在事務所弄室內設計案子時也有自己跳下去做建築師指定特殊作品. 於 www.mobile01.com -

#7.專訪/ 從蘭陽平原田野間到站上日本建築聖殿站在宜蘭田中央的 ...

La Vie此次親往宜蘭田中央,專訪主持建築師黃聲遠、執行長杜德裕及田中央的夥伴們,並跨海專訪間美術館營運委員會的成員、日本建築大師內藤廣, ... 於 www.wowlavie.com -

#8.室內設計師薪水有多少?夢幻職業工作內容及「薪情」全揭露!

室內設計師薪水行情如何? 電室內設計師的工作內容包括那些呢? 室內設計師工作前景好嗎?未來發展方向為何? 提到「室內設計師」往往讓人想起日本 ... 於 www.pcschool.com.tw -

#9.關於建築設計師薪水的專題內容- 愛我窩

據國外知名建築雜誌DEZEEN報導,近日,由日本建築師阪茂設計的一座由紙筒建成的臨時高塔近日在倫敦南岸樹立起來。該紙塔是此次倫敦設計節的展示作品之一。 這. 於 www.imynest.com -

#10.「妳是外國女律師、不是日本辯護士」 台灣律師在日打拼

在我們事務所,如果受雇律師自己接到委託案件(非經事務所接洽)然後由事務所處理,可以額外取得律師報酬的抽成,作為薪水之外的獎金收入。我因為有經營 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#11.旅日香港建築師:若感侷限,出走吧

Jane Luk在香港長大,港大建築系畢業,三十歲前一心想出走體驗,結果到了日本的著名建築事務所工作,一別四年。在日本生活數載,她把生活及建築體驗寫成《 ... 於 lj.hkej.com -

#12.日本讀建築, 然後找工作可以嗎? - 背包客棧

[日本打工度假]請各位幫幫手, 我想了解的事網上真的找不到資料我是在香港理工大學畢業的, 修讀土木工程但很想追夢, 很想在日本做房子設計, 做建築士但 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#13.日本「各行各業年收入一覽表」跟你比起來呢?年薪「平均300萬

如果在日本的話,你的工作可以拿多少薪水呢? ... 一級建築師的平均年齡是49.7歲,平均每月工作時間是176個小時,加班時間平均每月10個小時。 於 life.tw -

#14.[問題]建築系剛畢業找工作,不過有點眼花撩亂... - Salary

另外還有幾間寄信給我,看過網站覺得好像還OK的大壯聯合建築師事務所潘冀聯合 ... 25 F → skyprayer: 日本起薪看起來高但工作文化台灣很少人能適應. 於 pttweb.tw -

#15.建築這條路 - TAUTU

如果你要考美國或是日本建築師也一樣要背那個國家的建築法規還有一些建築師知識。 台灣建築系最好的學校是,國立成功大學建築系(簡稱成大),位於台南縣市,【台大】 ... 於 jr002.pixnet.net -

#16.日本一级建筑师年薪有多少? - YouTube

日本 工作#一级建筑师#年薪twitter: @gavinzhmmedium: @gavinzhou. 於 www.youtube.com -

#17.兩屆東奧傳承日本建築師父子打造游泳場館 - 民視新聞

日本建築師 丹下憲孝,為今年(2021年)東奧打造新的游泳場館「東京水上運動中心」,而他的父親丹下健三,其實就是上屆東奧游泳場館「國立代代木競技 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#18.日本东京设计师生存现状 - 数英

小到你在便利店买到的零食可爱的包装,精美的日本酒瓶身,大到精选店里充满曲线和设计感的物件,家具乃至原宿地标性的建筑等等,这一个个充满创意的背后都 ... 於 www.digitaling.com -

#19.建築師薪水ptt [徵才] - Pbhcl

建築師薪水 ptt [徵才]. [徵才] 郭欣翰建築師事務所《工作期間》. 工作日期:2020年9月1日起. 排班方式:週休2日. 每日工作時間:9:00至18:00. 於 www.mytiko.co -

#20.土木工程師與建築師:薪水,工作前景,要求,證書

憑藉8%的工作增長率,建築師的年薪中位數為$ 79,380 在2018年10月。最低的48,020%的人收入低於$ 10,最高的138,120%的人收入超過XNUMX美元。 另一方面,土木工程 ... 於 worldscholarshipforum.com -

#21.建築師薪水在建築師事務所,這樣的薪水ok嗎? - 建築設計與 ...

建築師薪水 在建築師事務所,這樣的薪水ok嗎? 我的工作項目:安全鑑定現場量測及繪圖、法拍屋現場鑑定、請領建造執照(包各種類及各縣市)、繪製工程圖及 ... 於 tips4interior.blogspot.com -

#22.加拿大建築師薪水 - 小文青生活

【問題】 設計師PTT - 加拿大打工度假攻略-20200915服裝設計師薪水服裝設計 ...日本設計師-2021-04-24 | 說愛你日本設計師相關資訊,產品設計師-2021-02-25 | 3C資訊 ... 於 culturekr.com -

#23.澳人薪水年增3.5% 建築師與資源業經理收入最高

在線求職網站Seek近日公布的最新數據顯示,在過去的12個月中,澳洲招聘廣告刊登的薪水平均增長了3.5%。建築師、能源業經理與工程師是招聘廣告上工資 ... 於 www.huaglad.com -

#24.[BOXTALK] 給30歲正在建築界打拼的妳 - Box Forecast

人生其實真的很長三十歲沒當上專案經理沒考上建築師沒遇到好男人(說真的靠自己卡實在) 沒存到100萬(基層設計師薪水對一個在台北租屋的設計師來說真的. 於 boxforecast.blogspot.com -

#25.日本人年均收入破400萬日元但21%要拿出來繳稅 - ETtoday

據日本求職網站公布的工作薪資,廚師、點心師月薪為20-28萬日元(以下同)、 ... 施工管理人40萬、建築工人30-40萬,從工資比較可以發現,在日本其實靠 ... 於 www.ettoday.net -

#26.【建築師事務所實習薪水】實習生就沒有薪水??@建築設... +1

而如建築師要培植妳做建築工作薪水則可能會調升較快.上述建築師事務所內有一專案經理(女生)為土木 ... ,2019年4月11日— 有些事務所甚至公然要求實習生自帶工作檯和用 ... 於 tag.todohealth.com -

#27.新北市立圖書館

... 你晨讀了嗎 【鶯歌二甲閱覽室】110年11月《主題書展》──日本語輕鬆學 【三芝分館】《閱讀書籤》11月主題書展「幸福甜點」 【三芝分館】《閱讀書籤》11月主題 ... 於 www.library.ntpc.gov.tw -

#28.打造空間美學的建築設計師,薪水與工作內容大解密! - Oouzd

建築師 執照薪水建築師設計費用建築薪水建築師年薪建築系薪水家具設計師薪水日本建築設計師新進店家鈦基國際有限公司臺北市內湖區瑞光路413號8樓之1 勤想實業有限公司 於 www.polresmajlengk.co -

#29.繪師薪水

繪師薪水. 08版.2 MB 110. 優惠組合價. 全國技術士技能檢定團體報名前登入系統操作手冊PDF ... PRIDE》於日本推出以經紀人視角體驗動畫後續劇情(本新聞經日本4Gamer. 於 132703.wakacyjne-domy.pl -

#30.建築師建築設計師 - 工商筆記本

書名:設計師必備!住宅設計黃金比例解剖書:細緻美感精準掌握!日本建築師最懂的比例美學、施工細節、關鍵思考,原文名稱:これ1冊でデザイン力が劇的に向上する . 於 notebz.com -

#31.張育睿圓建築夢創造無限可能- 工商時報

... 更連二年獲日本Good Design設計大賞,負責人建築師張育睿充滿創意、無限發想、沒有 ... 「樹屋」是他獲得2019年日本Good Design設計大賞的作品。 於 ctee.com.tw -

#32.一級建築師教你透視圖素描技法:沒有基礎也OK!從頭學起

要如何將建築物的室內外透視圖畫得好,就讓取得日本「一級建築士」證照的本書作者來教我們吧! ... 購買一級建築師教你透視圖素描技法:沒有基礎也OK! 於 shopee.tw -

#33.「高牆總會變土壤」:知名建築師黃聲遠獲「總統創新獎」

我已經55歲了,還得常常向已經有各種病痛的爺爺奶奶借錢發薪水。 好笑的是設計公共工程,不只得先幫國家融資,面對一次又一次「就算承辦人員有心,卻一不 ... 於 www.thenewslens.com -

#34.建築師證照、薪水行情、職務必備條件 - 藥師+全台藥局、藥房 ...

建築師 在做什麼?完整工作內容介紹都在1111職務大辭典,專業彙整建築師證照、薪水行情、所需職能條件、學歷年齡、工作機會數、未來職涯發展等資訊,讓您快速 ...。 於 pharmacistplus.com -

#35.室內設計師薪水的推薦與評價,DCARD、MOBILE01 - 居家家具

室內設計收入ptt - 室內設計師薪水ptt,大家都在找解答第14頁。台灣的空間設計業無論景觀建築室內建築系畢業的背景比其他科系都吃香(是". 於 home.kolvoice.com -

#36.頂級建築設計公司無薪實習,你會接受嗎?

英國《建築師雜誌》曝光,著名日本建築師石上純也的設計團隊實行“無薪實習”。 ... 事務所根本入不敷出,自然不會輕易發給公司地位最低的實習生薪水。 於 www.gushiciku.cn -

#37.[問題]建築系剛畢業找工作,不過有點眼花撩亂... - salary

另外還有幾間寄信給我,看過網站覺得好像還OK的大壯聯合建築師事務所潘冀聯合建築 ... 25 F →skyprayer: 日本起薪看起來高但工作文化台灣很少人能適應. 於 pttcareer.com -

#38.《社會》菁英也西進,6師大舉赴陸爭高薪 - 奇摩股市

過去號稱「金飯碗」的律師,在台灣也面臨如同建築師一樣的困境。 ... 約台幣3萬6千元至4萬5千元);兩年經驗薪水可達1萬2000元(約台幣5萬4千元)。 於 tw.stock.yahoo.com -

#39.日本普通工人一個月薪水多少? | 尋夢財經 - 尋夢園聊天室

這才是日本|用親歷告訴你一個真實的日本來源:頭條問答,這才是日本編輯:荔枝。 ... 最高薪水:一級建築師677萬日元(40.5萬RMB),月薪3.4萬元左右. 於 ek21.com -

#40.加拿大職業年薪榜:哪些行業最高薪?_NTS北美簽證中心...

建築 設計師必須擁有深厚的文化底蘊以及廣博的閱歷,因為建築反映的不僅是建築本身的造型和內部的空間關係,更反映了設計者的人生觀以及建築所蘊涵的 ... 於 caworktravel.com -

#41.在美國的建築師薪水 - Also see

建築師 的平均起薪是多少? 建築師可以像醫生或律師那樣獲得收入嗎? 建築師通常通過教授大學課程來補充他們的收入。 有些建築師甚至 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#42.建築師執照薪水 - Mapapple

建築師 執照薪水 · 【臺版安藤忠雄五】月薪1萬8 一年不到被10萬挖走 · 建築相關工作的薪資與工作內容簡單敘述 · 請問結構技師、土木技師、建築師目前哪個比較吃香呢 · 執行業務 ... 於 www.mapapple.co -

#43.建築設計師薪水 - 雅瑪黃頁網

搜尋【建築設計師薪水】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 創意鋼骨建造工程/農舍別墅設計/時尚住宅空間設計工程/建築設計室內空間規劃/ ... 於 www.yamab2b.com -

#44.日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司 - 比薪水

... 公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:主任薪水. ... 日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司 建築工程業的相關公司 ... 陳傳宗建築師事務所. 8 則薪水情報. 於 salary.tw -

#45.【台版安藤忠雄五】月薪1萬8 一年不到被10萬挖走 - 鏡週刊

我常有疑問,為什麼這個梁不能改?為什麼我的空間要由建築師決定?為何總要幫建築師擦屁股?我要做建築師。醫學院畢業,我放棄每個月7、8萬元薪水, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#46.南進建築師執業生態探討

1-9 日本南進策略根據經濟合作與發展組織(OECD)開發援助委員會(DAC) ... 發薪水. ○工作觀. ○加班. ○責任制. ☆生活習慣. ☆人命低價. 如何在包袱中找出路… 於 www.naa.org.tw -

#47.日本建造師怎麼樣

建造師是指從事建設工程項目總承包和施工管理關鍵崗位的專業技術人員。 建築師越來越多的扮演一種在建築投資方和專業設計方(比如機電設計,結構設計等度等) ... 於 www.whzjedu.com -

#48.「菁英六師」西進拚3倍薪但他說台灣還有一優點值得留下

根據《遠見雜誌》報導,建築師、會計師、律師都為頗有資歷的專業人才,且都選擇在 ... 而八、九年資歷的薪水更是天差地遠,可看上200萬至300萬台幣。 於 fnc.ebc.net.tw -

#49.台北市|月薪5萬以上|無經驗|日班|薪水5萬工作職缺/工作 ...

幸福企業徵人【台北市|月薪5萬以上|無經驗|日班|薪水5萬工作】約1145筆-汽車引擎技師、美語課務行政、記帳人員、機電估算工程師等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅 ... 於 www.1111.com.tw -

#50.在日本普通工人一個月工資多少? - 資訊定製

最高工資:一級建築師677萬日元(40.5萬RMB),月薪3.4萬元左右 ... 達到1000萬日元,或者更高,當然這些都是屬於人中龍鳳,絕大多數的日本上班族都拿著差不多的薪水。 於 www.zixundingzhi.com -

#51.工業設計系薪水 - Krausplast

日本 戰國武將家徽; 服設系前輩:想創業只乖乖上課不夠! ... 擁有專業技能和經驗會產生各建築師薪水上的些微落差,像是3ds max,AutoCAD等證照, ... 於 441047509.krausplast.cz -

#52.台灣囝仔你很搶手! - 今周刊

日本 本田去年在亞洲地區招募工程師,巡迴中國、泰國、香港等地後, ... 一開始,她先到上海的台籍建築師事務所上班,一邊申請到哈佛繼續深造,而在 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#53.日本建築師 - 藥師家

「日本建築師」+1。丹下健三(1913~2005)被稱為「世界的丹下」,其作品融合了日本傳統建築與西歐近代建築形式,深獲全世界高度評價。不囿於建築師的角色, ... 於 pharmknow.com -

#54.台灣正妹建築師拍廣告爆紅薪水比同齡人高出5成-酒店新天地

台灣正妹建築師拍廣告爆紅薪水比同齡人高出5成24歲正妹菡菡畢業于台北科技大學建築系,憑著亮麗外型,曾拍過自動體外心髒去顫器(AED)廣告,現在則是知名建商的建築 ... 於 m.agency.com.tw -

#55.日本建筑师收入日本的建筑师平均一月多少工资 - 全球视野网

日本建筑师 也是分级的,如果是1级的话,是很吃香的。根据资料, 平成25年一级建筑士平均年収:677万円,月收43万,其它为奖金或补贴的2级大约是在300万日元(年收)现在 ... 於 www.360golbal.com -

#56.【問題】建築系薪水ptt ?推薦回答

建築師薪水 香港完整相關資訊- 數位感。 2021年8月26日· 【詢問】香港平均薪資2020 - 紐西蘭自助旅行最佳解答-202104072021年4月7日· 機會香港› 如何在日本 ... 於 realestatetagtw.com -

#57.建築師的收費如何計算 - 神魔遮天

3840 建築師的收費如何計算一般建設公司給建築師的收費如何計算? ... 師公會 建築師執照 建築師薪水 建築師巴布 建築師費用 摩爾莊園建築師 建築師收入 日本建築師建築 ... 於 uwi1014502.pixnet.net -

#58.【背包客最愛】陳章安建築師事務所薪水 - 加拿大打工度假問答 ...

建築設計師|陳章安建築師事務所|台北市大安區-104人力銀行www.104.com.tw › 陳章安建築師事務所6 天前· 【工作內容】台北市大安區- 1.具建築設計熱忱及執行專案能力 ... 於 caworkingholiday.com -

#59.日本HMA建筑设计工资:主任建筑师待遇 - 看准网

日本 HMA建筑设计主任建筑师. 来自1 位员工. 比同行57%. 平均¥ 15,440/月. 数据来源:本公司全国所有同类岗位,更新于两年前. 基本工资. 3,860/月- 3,860/月. 於 www.kanzhun.com -

#60.日本建築師薪水相關在地店家 - 工商搜查線

本文最初由“如何在建筑行业赚取六位数的薪水” 发表在建筑师指南(The Architect's Guide)网站上。 建筑师的工资。 也许是设计界最经常和热烈讨论的话题之一。 於 gobizplace.com -

#61.高考建築師薪水 - 軟體兄弟

高考建築師薪水,請問一下建築製圖的甲乙丙證照的薪水大概多少及差距~如果還有出國升照又大概... 建築是條不歸路不過在下相當有興趣因此也參加了去年的建築師高考高考 ... 於 softwarebrother.com -

#62.在英美的頂尖建築事務所工作是怎樣的體驗? - GetIt01

其次在工作外,在歐洲建築師本來的社會地位就還不錯,在明星事務所猶有加成。 ... 實習生方面,ZHA曾經招過免費的實習生(後來法律不允許了),歐盟法律比日本好些,不 ... 於 www.getit01.com -

#63.繭裹子,甘願自己爆肝也不要血汗工廠 - Mot Times明日誌

加上那邊人多分工細,建築師只要把設計圖面做好,但台灣通常要畫圖、 ... 大段差距,在英、美、日本,隨意逛街或搜尋,就是上百個的公平貿易店家。 於 www.mottimes.com -

#64.建築師薪水香港完整相關資訊 - 數位感

【詢問】香港平均薪資2020 - 紐西蘭自助旅行最佳解答-202104072021年4月7日· 機會香港› 如何在日本工作YouTubehttps ://www.youtube.com › gl= TW . 於 timetraxtech.com -

#65.建築師和設計師是世界上最有創意的人,但卻也是最糟的生意人?

那三個月裡,我穿梭在各棟建築之間繪製竣工圖、擦掉牛皮紙上寫的字母,看著那些才華洋溢、年薪1 萬8,000 美元的碩士級建築師們,我才發現這不是我想做的事 ... 於 news.readmoo.com -

#66.用「好習慣」養出破億年薪...從谷底翻轉人生的日本最強實業家 ...

這麼一來,美容師就能配合這項需求剪髮,剪髮後的滿意度也會提高。 我的公司會用衝浪集訓、滑雪板集訓、棒球社、BBQ烤肉等名義召開會議。沒有員工喜歡開會 ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#67.获得最佳首席建筑师薪水 - 浴室

雷电竞2021欧洲杯官网最好的主要建筑师薪水必须适应员工的知识和宝贵的经历。 ... 如果你在考虑澳大利亚或日本,它们也是收入最高的主要建筑师。 於 www.muestranos.com -

#68.與世界接軌,談建築的國際合作 專訪大矩楊逸詠建築師 - 欣傳媒

主持人之一的楊逸詠建築師,畢業於成功大學建築系後,前往日本攻讀取得東京 ... 由京懋建設主辦的日本日建設計吉野繁建築師的分享講座,很榮幸的邀請到楊. 於 www.xinmedia.com -

#69.盤點日本前20名最賺錢的工作 - 每日頭條

僅供參考*日本大學生畢業第一年的平均年收入是200萬日元,折合人民幣約10萬元。 ... 而且一級建築師的資格也是相當難考的資格認定之一。 於 kknews.cc -

#70.建大薪水

在逐步複雜的建築營造領域,建築師越來越多的扮演一種在建築投資方和專業施工方之間建筑师薪水待遇平均是多少? 同样是建筑师为何薪水有落差? 於 zasaditakava.cz -

#71.德昌營造股份有限公司

享譽國際的名建築師安藤忠雄目前在台灣的唯一作品-亞洲現代美術館,於102年10月24 ... 式的安藤大師盛讚不下於日本的營建水準,為台灣的營建產業發展立下新的里程碑。 於 www.tccon.com.tw -

#72.[問卦] 為什麼建築師事務所的薪水都這麼低? | PTT 熱門文章Hito

[問卦] 為什麼建築師事務所的薪水都這麼低? | PTT 熱門文章Hito. 發布時間: 2020-11-11. 文章推薦指數: 80 %. 投票人數:10人. © ptthito.com 2020. 閱讀更多 ... 於 jeju-travel.com -

#73.[AT]那些在国外工作的建筑师,现在都混的肿么样?

年薪也就18W人民币左右,放在国内也是不怎么的一个工资。 我这样的年龄在国内工资比我高的多的去了,加上日本物价还那么高,工时那么长,真 ... 於 m.sohu.com -

#74.日本「各行各業年收入一覽表」跟你比起來呢?年薪...

日本建築師薪水 ,大家都在找解答。 如果在日本的話,你的工作可以拿多少薪水呢? ... 一級建築師的平均年齡是49.7歲,平均每月工作時間是176個小時,加班時間平均每 ... 於 twagoda.com -

#75.日本高收入工作排名Top10 會計師不入圍、記者年薪竟高過律師!

點擊圖片看高收入職業排名Top10 . 日本最高收入職業排名Top10. 第10位一級建築師年收入7,028,800日圓(約518,881港元). 於 www.hk01.com -

#76.最「名大於實」的科系?網:70級分考進去薪水比公務員還低

「建築系沒考過建築師執照薪水都很低好嗎,再者,建築師事務所薪水起薪都不高22k-25k間,再加上建築師的飽和,怎麼會說讀建築系薪水上值得呢」. 於 udn.com -

#77.建筑设计在日本的就职------选择与待遇 - 知乎专栏

以久米设计为例,没有意外(竞赛赶图),一般都是双休,新入社第一年研修工资会不到275000(税前基本工资),但是有各种软件的研修。每年,大建设会社和设计事务所都会派一 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#78.人物專訪》設計永遠未完成的建築師——黃聲遠搞怪起手式

田中央聯合建築師事務所名片(黃聲遠提供) ... 日本建築指標性藝廊「間」邀請舉辦特展的都是大師,包括安藤忠雄、妹島和世、伊東豊雄、隈研吾等人, ... 於 talk.ltn.com.tw -

#79.建築師與從業人員之間的議題

日本 的「初任給」(大學畢業後第一年度的薪水)大約是日幣18萬(以下也均為日幣), ... 而當時我在美念planning的朋友則跟我說大約五六萬年薪,還是比建築師事務所多 於 bbs.archi.sdnl.org -

#80.建築師簡介

311震災建築師簡介誰有廖偉立石昭永莊學能三位建築師的個人簡介~~ 廖偉立/建築師廖偉立 ... 2001、2002、2004日本SD Review 展(東京、大阪)參展2006亞洲建築論壇(AA ... 於 asd1014006.pixnet.net -

#81.聯合建築師事務所– 建築師薪水 - Hepour

應徵恩典聯合建築師事務所工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 ... 日本專業建築出版社TOTO出版,TOTO Gallery MA “LIVING IN PLACE” 展覽專書,「田中央」聯合建築事務 ... 於 www.hepourfa.co -

#82.排球少年雹oly b B = illustrator 中文版下載

根據1111人力銀行薪資報告,建築師在拿到建築執照後,在台灣平均薪資起薪4 ... 元-400000元□總建築師、設計總監 日本建築師薪水,大家都在找解答。 於 hi-heat.ru -

#83.錢好少- FAM準建築人討論區

好想乾脆拎著行李去別的國家工作算了香港普通設計師的薪水比台灣高很多大陸研究所畢業的年薪可能比我現在還多我根本就可以直接去大陸算了更別提紐約 ... 於 www.forgemind.net -

#84.作爲建築師,如何獲得六位數的薪水 - 人人焦點

Skitterphoto 來自Pixabay (Public domain 圖片). 本文最初名爲《如何在建築行業賺取六位數的薪水》 ,發表在建築師指南(The Architect's Guide) ... 於 ppfocus.com -

#85.日本建築師薪水日本就職概況以及2017年各行業平均薪水 - Tbtky

日本建築師薪水 日本就職概況以及2017年各行業平均薪水 ... 看下2017年日本的平均年薪排行榜: 編輯于2018-02-04 ... 日本 自然派 建築師 平田晃久作品!東京「Tree ... 於 www.elisatekit.co -

#86.設計師薪水落點大揭曉!臺北行情一覽表(更新至2021.11)

從這位前輩的情報中可以得知,在李祖原聯合建築師上班每日平均工時大約是8小時左右,基本上在這工作都是常常加班。 如果要用一句話形容上班的心情是,還算 ... 於 times.hinet.net -

#87.踏上永續生活的路上,要先懂得如何與「木」共存! - 遠見雜誌

與「木」共存,是我們與自然共生的最原始接觸,從生活上的木構造到木建築,都讓我們回歸自然,更讓倡議永續的行動無所不在。 日本高知縣進駐台北設計 ... 於 www.gvm.com.tw -

#88.如何看待日本建築師石上純也實行無薪實習?

如何看待日本建築師石上純也實行無薪實習? ... 建築設計行業傳統國內的明星建築師也好不了。 ... 如果有別的比薪水更重要的收穫,也挺值得的。 於 www.tanggen.cn -

#89.获得最佳首席建筑师薪水 - 浴室

菲律宾正规bc公司直招最好的首席建筑师的薪水必须与员工的知识和宝贵经验相匹配 ... 如果你想到澳大利亚或日本,他们也是薪酬最高的首席建筑师之一。 於 www.msd-guyana.com -

#90.日本建築師薪水,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

日本建築師薪水 ,大家都在找解答第1頁。2017年3月19日— 如果在日本的話,你的工作可以拿多少薪水呢? ... 一級建築師的平均年齡是49.7歲,平均每月工作時間是176個小時 ... 於 igotojapan.com -

#91.EP38|生活是什麼?榨乾後的起死回生ft. 前.日本建築社畜吉米 ...

... 欸不是疫情下的日本工作氛圍與社會壓力兩年五間事務所社畜渣男日本文化與德國文化建築師與英文小故事日本建築界薪水小揭密遺憾錯過的夜生活日本找 ... 於 player.soundon.fm -

#92.日本的建筑师平均一月多少工资 - 百度知道

他曾与和矶崎新、安藤忠雄并称日本建筑界三杰。 妹岛和世,日本知名女建筑师,出生于日本茨城县。现任庆应义塾大学理工学部教授。 妹岛和 ... 於 zhidao.baidu.com -

#93.建築師日本- 薪水、 如何找工作 - Job and Salary

建築師日本 - 薪水、 如何找工作. 什麼是的工作工資- 建築師日本? 如何找工作- 建築師日本? 最受歡迎的工作地點是: 東京(首都)、橫濱、大阪市、名古屋市、神戶 於 www.jobandsalaryabroad.com -

#94.收取設計費用,施工隊伍專心實施裝修工程 - Facebook

室內設計師“比泥做師父薪水還低。 ... 設計費,印刷廠專注印刷品質,收取印刷費用,建築師專心設計建築,收取建築設計費用, ... 才能像日本永續建築產業創造高品質! 於 www.facebook.com -

#95.【誠品線上21週年慶】墨刻全書系單書79折,雙書結帳再95折

社畜也能財務自由: 我23歲、沒背景、沒資歷, 用6年打敗死薪水, 提早過自己想要的生活 ... 鄂圖曼帝國英雄和那些女人們: 蘇丹、寵妃、建築師……10位關鍵人物的趣史帶你 ... 於 www.eslite.com -

#96.建築師爽爽賺?新鮮人吞24K被當吃到飽用想拿6萬被酸「百年 ...

薪水 不見得要給到很好,但就是讓人覺得平衡。」 1 2 3 4 全文閱讀. 於 www.storm.mg -

#97.林褔原建築師事務所 - 104人力銀行

應徵林褔原建築師事務所工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 ... 大學建築、空間、室設、景觀、土木、營建等系畢皆歡迎,日本建築大師「安藤忠雄」是學 ... 薪水到哪? 於 www.104.com.tw -

#98.台灣有名的設計師

像台灣人熟知的日月潭涵碧樓、安縵首間高樓酒店日本Aman Tokyo、日本伊勢志摩 ... 你知道嗎,東京有一些建築作品是由世界知名的日本建築師所設計。 於 primefotografie.nl