日本著名建築的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦隈研吾,新津保建秀寫的 隈研吾 東京論 和(日)中村好文的 生活藝術家的手作私宅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日本最著名的建築師是誰,日本著名建築設計師有哪些 - 嘟油儂也說明:安藤忠雄,日本著名建築師,從未受過正規科班教育,開創了一套獨特、嶄新的建築風格,成為當今最為活躍、最具影響力的世界建築大師之一。

這兩本書分別來自台灣角川 和上海人民所出版 。

國立臺灣師範大學 美術學系 白適銘所指導 楊杰儒的 現代風景的觀光轉譯:臺灣日治時期美術作品中的觀光地景與旅遊 (2021),提出日本著名建築關鍵因素是什麼,來自於臺灣美術史、日治時期、臺灣八景、現代化、觀光地景、風景畫、旅遊。

而第二篇論文國立清華大學 人類學研究所 方怡潔所指導 馬振瀚的 夾縫中的選擇:西安回坊與回族居民的認同建構 (2021),提出因為有 西安回坊、回族、穆斯林、自我認同、空間、多重現代性的重點而找出了 日本著名建築的解答。

最後網站【日本文化】日本傳統建築物・領略茶室、塔式建築特色之美則補充:位於京都下鴨神社3 公尺見方的小屋,是鴨長明 (1155-1216,日本有名詩人、隨筆作家、弦樂演奏家) 住宅的重建物。曾經服務皇族的鴨長明,後來因為職場失意 ...

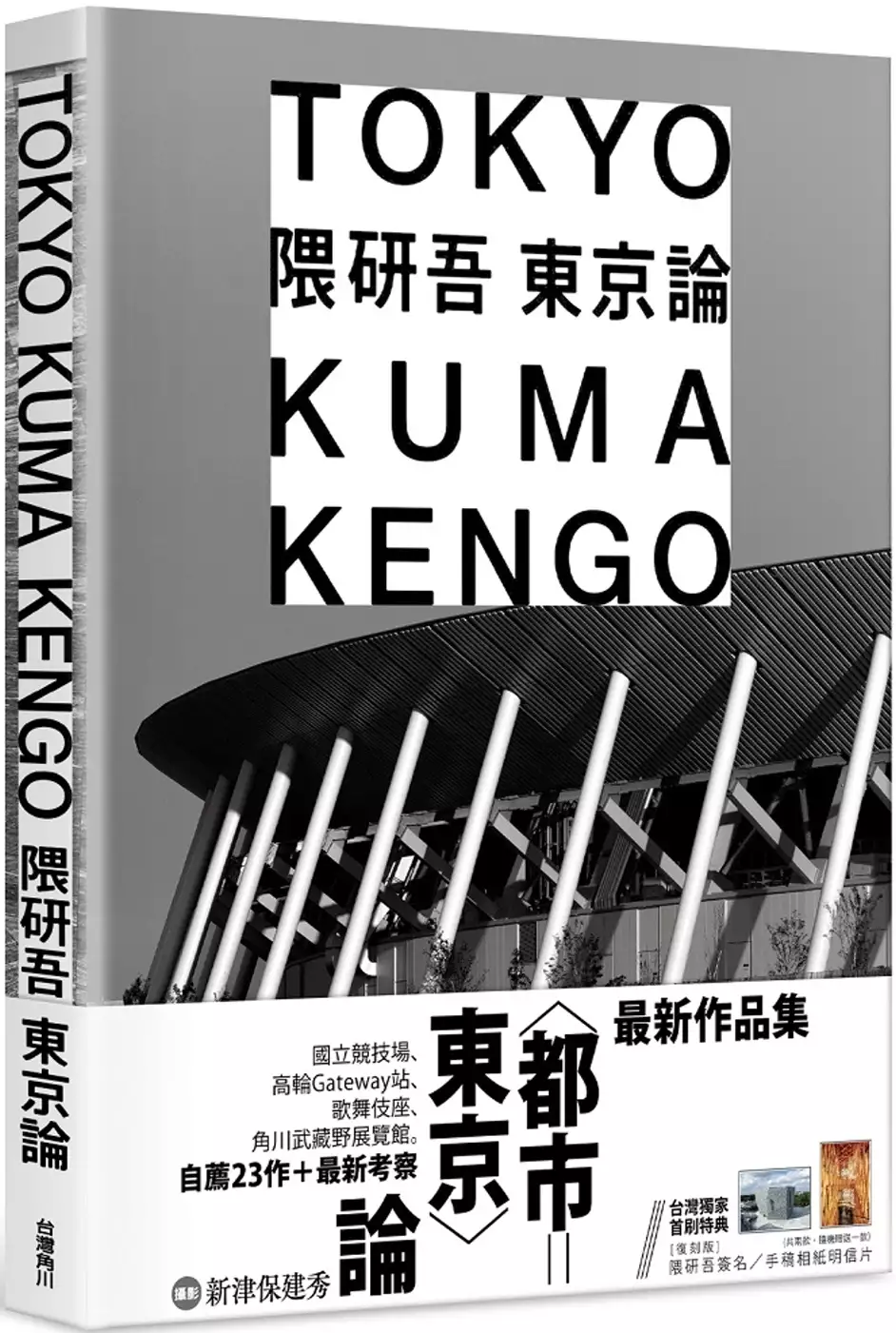

隈研吾 東京論

為了解決日本著名建築 的問題,作者隈研吾,新津保建秀 這樣論述:

隈研吾 寫給東京的情書 ——在一座城市設計建築物,就是在寫情書給那座城市。 ——自從對東京產生興趣以來,已經過了60載。開始在東京書寫情書,也已經過了近40個年頭。 ——這段期間,我和她都以不同的形式增添了年歲,其中幽微的變化,或許也能夠透過這部作品集傳遞出來。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 「東京是由高台與山谷低地編織而成的複雜織品, 但這塊織品不只是單純的馬賽克而已。 以水路為基底的工業軸,和以軍隊這種異物為基底的陸軍軸、海軍軸, 賦與了這塊織品凹凸起伏,並增添微妙的色彩 東京與各地方相連,而各

地方將其特色投影在東京。 東京是日本這個多元之地的映象。 更進一步追溯這映象的源頭,可以在日本各地方的背後看到亞洲的多樣性。」 【與隈研吾的文字一同漫遊於東京的每一條街道】 青山‧神宮外苑 青山的森林裡還住著我的朋友作家村上春樹。 村上春樹在千駄谷的鳩森神社附近開了一家爵士樂酒吧,經營了四年。 他也是個渴望受到森林庇護的溫柔而靦腆的人。 中目黑 目黑川沿岸有一處小工廠區,骯髒但迷人,我受託在這裡為星巴克設計店面。 男子氣概十足,又有點壞壞的男團EXILE的錄音室就在目黑川沿岸, 也道出了這個團體的本質。 六本木 二戰後受美國占領期間,

軍隊染上了美國的色彩, 六本木以軍隊為媒介,逐漸成為帶有美國色彩的地區。 比方說,六本木也散發出與橫須賀、佐世保、岩國、 沖繩等地相同的「基地城市」的氣味,亦被稱為「不良外國人群聚地」, 這種不良色彩吸引了年輕人。 世田谷‧中央線沿線 我在吉祥寺和下北澤,利用廢品(垃圾)設計了廉價的串烤店和小酒家。 這類小酒家也是連繫東京與大地的重要絲線。 透過垃圾,大地與人類相連。 銀座‧丸之內 銀座再過去有歌舞伎座。江戶時代, 散布在日本橋與木挽町一帶的歌舞伎小劇場, 被江戶幕府視為反政府的危險娛樂設施,受到監視。 進入明治時代以後,需要一個相當於巴

黎歌劇院的國家級藝術殿堂, 因而在木挽町興建了大型歌舞伎座。 歌舞伎座多災多難,經歷祝融、地震及轟炸, 多次重建,我受託設計第五代的歌舞伎座。 淺草‧押上 即使是現在,對大自然敏感度較高的人, 只要去到淺草,就能獲得特別的感受,發現自己的心境在此地大不相同。 神樂坂 在往後的城市,步行將變得非常重要。 文豪夏目漱石也住過我家附近的早稻田南町,聽說他都會散步到神樂坂來。 散步的同時,腦中可以天馬行空。 我也會在散步時思考建築物的設計,一有好點子,就立刻傳訊息給工作人員。 世田谷、臨海、城北、武藏野…… 閱讀隈研吾寫給東京的23封情書。

本書特色 ★日本著名建築師隈研吾最新作品集,收錄大師自薦23個作品+最新考察! ★大開本、全彩照片+隈研吾自我剖析創作背後的心境,不僅看見作品,更能看見隱含其中的真實精神。

日本著名建築進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

#Discovery頻道

完整影片可以到這看~

https://www.youtube.com/c/TheDiscoveryTaiwan

現代風景的觀光轉譯:臺灣日治時期美術作品中的觀光地景與旅遊

為了解決日本著名建築 的問題,作者楊杰儒 這樣論述:

1895年日本治臺後,將明治維新全盤西化的模式移植到臺灣,其中包含工業建設、經濟發展與教育推廣等項目,而觀光旅遊的蓬勃發展亦為其一。1927年《臺灣日日新報》舉辦「臺灣八景」票選活動,最終選出臺灣八景、二別格與十二勝,這也讓票選出來的觀光景點飛快地進入大眾視野。此外,日殖政府以此種「現代化」為名的大規模開發,致使臺灣快速成長,從傳統的農業社會轉向現代的工商社會。在這樣背景下的地理景觀,不單是自然環境與人類文明發展的呈現,也是社會文化建構下的產物,成為「現代化」成果最鮮明的時代表徵。新式的地理景觀吸引當時人們的目光,城鄉與階級的差異逐漸打破,在畫家筆下亦出現全然不同的視覺景觀。這間接影響過去純

美術創作的藝術家對於風景的形塑、美麗的風光以及現代化建設促使他們從過往學院與畫室風格跳脫出來,開始了追尋風景的寫生創作,因而留下諸多著名的美術作品。本文試圖以日治時期(1895-1945)具觀光地景元素之圖像作為研究對象,以藝術史學的角度出發,並採用相關視覺材料作為輔助。進行整體美術作品研究時,主要以風格分析作為方法,輔以圖像學(Iconography)詮釋其象徵意義。此外,運用符號學(Semiotics)理論搭配文化研究相關學說,試圖探討作品中地景圖像的符號性,以及藝術家如何透過作品描繪、設計,賦予其特殊的符號性意涵,解析日治時期藝術家與觀光景點之間的連動關係,試圖梳理日治時期藝術家對於觀光

景點的定義與表現。透過本研究也冀望促進臺灣美術的新面貌,開拓觀光地景與日治時期新美術發展之間的關係。

生活藝術家的手作私宅

為了解決日本著名建築 的問題,作者(日)中村好文 這樣論述:

本書是日本著名建築師中村好文拜訪藝術創作者宅邸的文集。中村好文在書中走訪了14位藝術家的住宅,以建築師的眼光,發掘潛藏在建築中的人性溫度和獨特靈感。書中走訪的藝術家,並不是那種政府發過榮譽勳章的著名人士,而是一些與地位和名譽都無緣的自由人,他們愛藝術亦愛生活,利用承載著個人記憶的小物品,輔以各自擅長的手藝與匠心,打造出獨屬於自己的“手作私宅”,令家居空間充滿創作者的血與骨。棲身之所是“房子”,容納起生活才成為“家”。跟隨本書發掘日常樂趣,搭建起創意生活的舞臺,讓住宅充滿潛在的可能性。 中村好文(1948— ) 日本建築設計師,作家,日本大學生產工學部建築系居住空間設計課程

教授,多摩美術大學美術學院環境設計系客座教授。1972年畢業于武藏野美術大學建築系,1976—1980年在吉村順三設計事務所工作,1981年成立個人事務所Lemming House。建築設計代表作品有村上春樹的家、木藝家三谷龍二的家(獲第一屆吉岡獎)、伊丹十三紀念館等。主要隨筆著作有《走進建築師的家》《走進世界最美的家》《去山裡蓋座小屋吧》《住宅讀本》等。 前言 雕刻家 前川秀樹/001 金屬造型家 渡邊遼、須田貴世子/021 畫家 仲田智/039 插畫師 葵·胡珀/057 雕刻家 上田快、上田亞矢子/077 琉特琴演奏家 角田隆/095 織物設計師 真木千秋/115 陶藝

家 小川待子/131 鍛造家 藤田良裕/151 佛柯拉工匠 保羅·布蘭德裡西奧/171 畫家 綿引明浩/189 陶藝家 武田武人/209

夾縫中的選擇:西安回坊與回族居民的認同建構

為了解決日本著名建築 的問題,作者馬振瀚 這樣論述:

回坊,是位於西安市城牆內西北角的一片回族傳統聚居區。其身兼西安市著名的觀光景點,以及在當代中國各大城市中心區域,幾乎絕無僅有的城市原生回族社區。回坊既是西安城市內顯而易見的異質性空間,同時又與這座城市維持著巧妙而緊密的連結。這塊異質性空間的存在,一方面體現出坊內回族居民與地方政府之間,彼此和諧卻又相互衝突的關係;另一方面,回坊也作為多重現代性與意識形態交疊和作用的場域。而空間作為一種「方法性的存有」(methodological being),它是各種物質或其它社會拼裝體得以存在,並且得以分辨其中不同主、客體間的特定關係、安排配置、性質乃至功能的方式。因此,本研究希望以空間作為切入視角,透過

民族誌的書寫與歷史文獻的爬梳,勾勒改革開放至今,回坊空間與坊內回族居民的關係,以及回族坊民在此空間中,如何與不同的外部主體和影響力進行互動的過程。由此深入探討,回坊空間如何促使回族坊民在與各式外力進行互動的過程中,對其自我的主體與認同,展開反覆地思索、調整和重組。而他們在不同的情境和脈絡下,又將是如何對其自我身份,進行選擇性地展演與實踐。本研究藉由對當代西安回坊的案例討論,發現「回」作為一種多重且混合的身份與認同。它無法被單一的「民族」或「宗教」概念所匡限,這同時也回應著發生於清末民初的那場,有關「回」的族教屬性論辯。「回」不論在當時抑或現在,都是一種生存的方式與實踐。

日本著名建築的網路口碑排行榜

-

#1.隈研吾

隈研吾(日語:隈研吾,1954年8月8日-),著名日本建築師,曾獲日本、義大利、芬蘭等國之建築獎。建築作品散發日式和風與東方禪意,在業界被稱為「負建築」、「隈研吾 ... 於 www.wikiwand.com -

#2.享譽全球的日本建築大師/ 東京旅遊官方網站GO TOKYO

探訪東京4位日本建築大師之作. Let's Go!東京建築之旅!讓我們一起去探訪丹下健三、黑川紀章、安藤忠雄以及隈研吾等4位享譽全球的建築大師所設計的鉅 ... 於 www.gotokyo.org -

#3.日本最著名的建築師是誰,日本著名建築設計師有哪些 - 嘟油儂

安藤忠雄,日本著名建築師,從未受過正規科班教育,開創了一套獨特、嶄新的建築風格,成為當今最為活躍、最具影響力的世界建築大師之一。 於 www.doyouknow.wiki -

#4.【日本文化】日本傳統建築物・領略茶室、塔式建築特色之美

位於京都下鴨神社3 公尺見方的小屋,是鴨長明 (1155-1216,日本有名詩人、隨筆作家、弦樂演奏家) 住宅的重建物。曾經服務皇族的鴨長明,後來因為職場失意 ... 於 www.tsunagujapan.com -

#6.【專訪】著名建築師藤本壯介:「我不會強加日本元素在我的 ...

被喻為「日本新生代最具才華的建築師之一」的藤本壯介(Sou Fujimoto)在「 設計營商周2 0 1 7 」演講時,整個場地都擠滿了人, 觀眾被他一張張的建築圖片 所吸引。 於 www.elle.com.hk -

#7.日本著名建築師們設計的房子都是什麼樣的? - 人人焦點

日本著名建築 家、一級建築師。1954年出生於神奈川縣。1979年畢業於日本東京大學建築研究所,取得建築碩士學位。1990年創立限研吾建築都市設計事務所。 於 ppfocus.com -

#8.【東京都】與建築史學家倉方先生一同解碼東京!前往著名建築 ...

表參道Hills對面的【ルイ・ヴィトン表参道店(Louis Vuitton表參道店)】於2002年落成。2020年剛於大阪誕生的日本國內最大規模門市【Louis Vuitton MAISON ... 於 tabiiro.travel -

#9.日本建筑

日本 的建筑新闻、项目和采访. ... 在经过无数次的讨论后,黑川纪章建筑事务所与千代田区城市设计办公室决定对著名的中银胶囊大楼进行拆除,并使其典型的“胶囊单元”以 ... 於 www.archdaily.cn -

#10.日本著名建築大師隈研吾入圍杭州小河公園方案設計徵集競標

去年十月,浙江省第一座油庫——位於運河邊的小河油庫開始動工拆除,運河畔的游步道終於打通了最後一塊「補丁」。 於 twgreatdaily.com -

#11.日本建築日本著名的地板-照片素材(圖片) [15199469] - PIXTA

日本建築日本著名 的地板-照片素材(圖片)(No.15199469)。您可在PIXTA上購買和銷售免權利金圖片、插圖和影片。PIXTA上有著66600000張以上的高品質、低價格的免權利金 ... 於 tw.pixtastock.com -

#12.著名建築師設計的日本名建築7選 | 日本建築師名人 - 旅遊日本 ...

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 2019普立茲克獎得主—日本建築大師磯崎新! · 7項絕美作品認識建築大師安藤忠雄! · 世紀之交孕育出的世界十大著名建築師| 日本建築師名人. 於 igotojapan.com -

#13.日本建築大師解剖圖鑑:解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思

書名:日本建築大師解剖圖鑑:解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思,原文名稱:日本の建築家解剖図鑑,語言:繁體中文,ISBN:9786263048379,頁數:160,出版社:台灣 ... 於 www.books.com.tw -

#14.日本文化之旅| 必訪的京都名勝古蹟» - Agoda

金閣寺的正式名稱是鹿苑寺,這座佛教寺廟是日本最熱門的景點之一,日本著名作家 ... 早在1408年,金閣寺就已經建成,後被人縱火焚毀,於1955年重建,每一層的建築風格 ... 於 www.agoda.com -

#15.一次走訪完世界知名建築!日本建築倉庫博物館ARCHI-DEPOT

「建築倉庫ARCHI-DEPOT」位於日本東京都品川區的寺田倉庫,是日本唯一一個專門保存及開放參觀的建築模型博物館,這裡的展示空間相當單純,純白色的空間 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#16.日本建築-你必須知道的五位建築師及其作品

日本建築 -你必須知道的五位建築師及其作品 · 辰野金吾(Tatsuno Kingo) · 丹下健三(Tange Kenzo) · 谷口吉生(Taniguchi Yoshio) · 安藤忠雄(Ando Tadao ... 於 tw.japan-guide.com -

#17.用建築認識台中!超美13座精選建築懶人包

以往談起台中最知名的建築,在地人一定會想到名建築師貝聿銘設計的東海 ... 由日本建築大師伊東豊雄設計,以無樑柱的「曲牆」建築工法而成為號稱全球 ... 於 travel.ettoday.net -

#18.從時尚到古典。巡遊齊聚金澤的著名建築 - Travel Japan

到達可說是金澤市玄關的「金澤站」後,馬上就可開始巡遊著名建築的旅程。 在金澤站的東出口處迎接旅客的 ... 以日本的傳統藝能「能劇」內使用的鼓(※1)為設計主題。 於 www.japan.travel -

#19.安藤忠雄_百度百科

安藤忠雄,日本著名建築師。1941年出生於日本大阪,以自學方式學習建築,1969年創立安藤忠雄建築研究所。1997年擔任東京大學教授。作品有“住吉長屋”、“萬博會日本政府 ... 於 baike.baidu.hk -

#20.日本十大著名設計公司:久米設計上榜,第六號稱什麼都能設計

1.株式會社日建設計 · 2.株式會社日本設計 · 3.久米設計 · 4.株式會社三菱地所設計 · 5.佐藤綜合計畫 · 6.Torafu Architects · 7.安藤忠雄建築研究所 · 8.黑川紀章建築城市設計 ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#21.著名建築師設計的日本名建築7選| 日本文化物語

著名建築 師設計的日本名建築7選 · 1.淺草文化觀光中心/Asakusa Culture Tourist Information Center · 2.国立新美術館/The National Art Center, ... 於 m-miya.net -

#22.日本十大著名建筑物 - 搜狗搜索

世界十大著名建筑物1、布达拉宫2、西班牙广场3、扎耶德清真寺4、圣彼得大教堂5、吴哥窟6、泰姬陵7、米兰大教堂8、布... 於 z.sogou.com -

#23.日本建築大師解剖圖鑑:解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思

日本建築 大師解剖圖鑑:解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思, 作者:二村悟出版社:台灣東販出版出版日期:2021/09/06, 墊腳石店家推薦!, 文具圖書、辦公用品, ... 於 m.momomall.com.tw -

#24.京都必去景點Top 10! 想要參觀歷史建築、體驗日本風情絕對 ...

蓋在懸崖上的清水寺由一百多根木頭支撐著,猶如懸在半空的巨大舞台,視野良好,可以遠眺京都市景。清水寺境內還有一間著名的「地主神社」,求姻緣相當有名 ... 於 today.line.me -

#25.日本建築大師《安藤忠雄無‧限》12/6 無與倫比的創作生涯紀錄

世界知名建築師安藤忠雄,被譽為「極簡主義大師」,他的建築作品榮獲各項國際大獎,以毫不掩飾、混凝土外裸的大膽擺設,創造日... 於 timely.tv -

#26.日本安藤忠雄建築之旅,5 個必須朝聖的地標建築! - 設計王

日本建築 大師安藤忠雄擅長運用清水混凝土作為主要建材,立面造型多屏除華麗誇張的語彙,並以光、風、水等自然元素美融入四周環境,營造充滿禪意的空間氛圍,踏進其建築 ... 於 www.designwant.com -

#27.顛覆想像的空間設計日本街頭的建築之美

一位女子,在日本街頭,望見電車、咖啡屋、教堂原來都是來自建築師、設計 ... 建築物一、二樓是來自挪威的著名咖啡廳「FUGLEN」,淺草店是它在東京第 ... 於 www.epochtimes.com -

#28.日本著名建築師的畢業作品訪談 - 世界設計系列資料庫

首頁 >> 大師作品與思想 -2 日本著名建築師的畢業作品訪談. 編作者:(日)五十嵐太郎編 譯者:周貴榮譯 出版者: 中國建築工業出版社 出版日期: 2008-9-1 版次:1 於 www.desinia.tw -

#29.有大量照片和手繪圖的《日本前現代建築巡禮》熱騰騰出版!

而且雖然是在說日本建築,選錄的明治、大正、昭和年間(1868~1942)正好是 ... 例如書裡選錄許多建築作品的著名建築師辰野金吾,因為有許多學生來臺灣 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#30.日本複合式角川武藏野博物館預計2020年6月開幕

喺日本埼玉縣所澤市就正打造一間複合型藝文設施博物館- 角川武藏野博物館。 ... 所澤櫻花城」之內,並由日本當代最著名嘅建築大師之一嘅隈研吾設計。 於 holiday.presslogic.com -

#31.《日本著名建筑师的毕业作品访谈1》([日]五十岚太郎)【摘要 ...

京东JD.COM图书频道为您提供《日本著名建筑师的毕业作品访谈1》在线选购,本书作者:,出版社:中国建筑工业出版社。买图书,到京东。网购图书,享受最低优惠折扣! 於 item.jd.com -

#32.日本建築|藤森照信特色建築景點5選宛如宮崎駿作品!?知名 ...

說到日本的知名建築師你會最先想到誰呢?除了安藤忠雄、隈研吾等現代風建築作品的設計大師以外,還有一位風格特殊的日本建築師你絕對不能不知道, ... 於 misostyle.asia -

#33.日本著名建筑师及其代表作 - 筑招网

日本著名建筑 师及其代表作. 相信无论是谁都喜欢有艺术感的建筑,那么你究竟知道多少有名的日本建筑家呢? 在日本有很多别致精美的建筑,让人感叹折服。 於 m.zhupinhr.com -

#34.【關西】京阪神走透透安藤忠雄建築巡禮- 大阪觀光 - MATCHA

而安藤也在關西地區擁有許多知名的代表作,除了讓他得到《日本建築學會賞》的「住吉的長屋(私人住宅)」之外,位在大阪地區,安藤忠雄教堂三部曲之 ... 於 matcha-jp.com -

#35.朝聖隈研吾建築!栃木「馬頭廣重美術館」極簡禪風亮點+日本 ...

隈研吾操刀的日本浮世繪名所馬頭廣重美術館那年栃木(櫪木)縣政府邀請日本著名建築師隈研吾,在縣內設計了八項公共建設建築,其中位於那珂川町的馬頭 ... 於 udn.com -

#36.日本著名的女建筑设计师有哪些?

你好,日本当代著名女建筑师有一下15位,分别是:长谷川逸子、平仓直子、井上摇子、妹岛和世、高桥晶子、木下庸子、松冈恭子、多罗尾直子、国分昭子、 ... 於 m.shejiben.com -

#37.日本建築大師解剖圖鑑:解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思

日本建築 大師解剖圖鑑:解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思. 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 於 m.momoshop.com.tw -

#38.《隈研吾建築圖鑑》登場!以手繪插圖解析隈研吾50件建築作品 ...

提起日本著名的建築家,不少人首先想到的是隈研吾,當然其作品魅力,早已擄獲全世界的目光。而除了親自造訪或者在照片上來場建築巡禮,在前《日經建築》雜誌主編宮澤洋 ... 於 www.wowlavie.com -

#39.日本有哪些有名的建築? - 每日頭條

日本 有哪些有名的建築? · 1.金閣寺. 金閣寺(日語:きんかくじ)(英語:Golden Pavilion),正式名稱其實是鹿苑寺(日語:ろくおんじ),因為建築物外 ... 於 kknews.cc -

#40.Top 10 日本建築物

日本建築 物 · 1. 睡魔之家 · 2. Bank of Iwate Red Brick Building · 3. 三內丸山遺迹 · 4. The Museum Meijimura · 5. Kobuntei · 6. 佐賀縣立佐賀城本丸歷史館 · 7. 博多车站 · 8 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#41.安藤忠雄(日本著名建築師) - 中文百科全書

安藤忠雄,日本著名建築師。1941年出生於日本大阪,以自學方式學習建築,1969年創立安藤忠雄建築研究所。1997年擔任東京大學教授。作品有“住吉長屋”、“萬博會日本政府 ... 於 www.newton.com.tw -

#42.50个最叫人惊叹的日本建筑设计!-景观周

专筑网(http://www.iarch.cn/)是为年轻的建筑行业新秀创办的互动交流社区,为建筑、规划、景观、室内等专业设计领域的青年人才构建的学习互助、课程 ... 於 www.iarch.cn -

#43.未來城市建築學| 由日本著名建築師藤本壯介設計的浮島塔

日本著名建築 師藤本壯介Sou Fujimoto重新構思了高塔在21世紀的作用,發佈了他的浮島塔作品設計圖。所設計的作品不是設置於日本,而是位於深圳海灣的 ... 於 www.ellemen.com.hk -

#44.擁有著名建築地標的全球旅行傳單。 去日本旅行探索中國 ...

歡迎瀏覽Shutterstock 收錄的高畫質擁有著名建築地標的全球旅行傳單。 去日本旅行探索中國。 光明的台灣。 是時候去旅行的想法了歷史地標和建築物。 於 www.shutterstock.com -

#45.9786263048379﹝大師圖書臺灣東販﹞日本建築大師解剖圖鑑

下標前請詢問庫存! 書名#日本建築大師解剖圖鑑:解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思作者:二村悟譯者:陳姵君出版社:臺灣東販股份有限公司ISBN#9786263048379 頁數:160 ... 於 shopee.tw -

#46.全台必去10 個日式建築景點!讓你以為人就在日本

台北市第一個以文學為主題的日式藝文空間,2004 年被指定為市定古蹟,前身為料理屋,再來轉為行政機構宿舍,到目前成為以展覽、文化活動為主的公共空間, ... 於 decomyplace.com -

#47.隈研吾設計的居酒屋!打造東京奧運場館的日本建築大師顛覆 ...

二樓更是驚人,被一堆看起來彩色的橡皮筋所包圍,其實這是回收而來的網路電纜線。和知名插畫家湯村輝彥的壁畫形成絕妙又富有趣味性的搭配。 隈研吾設計的てっちゃん居酒屋 ... 於 wow-japan.com -

#48.日本的著名建築有哪些? - 劇多

比較出名的有安藤忠雄、黑川紀章、 妹島和世、西澤立衛、 磯崎新。安藤忠雄,日本著名建築師,從未受過正規科班教育,開創了一套獨特、嶄新的建築 ... 於 www.juduo.cc -

#49.黑川雅之,日式禅意与工业设计的结合_日本 - 手机搜狐网

黑川雅之( Kurokawa Masayuki)是日本著名建筑师、产品设计师。1937 年出生于名古屋建筑世家,他的家族在日本具有建筑界教祖的地位。29岁早稻田大学 ... 於 www.sohu.com -

#50.日本著名建筑图片大全,日本著名建筑设计素材,日本 ... - 昵图网

昵图网图片素材大全,日本著名建筑图库提供了日本著名建筑图片,日本著名建筑背景素材,日本著名建筑模板下载,日本著名建筑psd设计素材,日本著名建筑矢量素材等原创素材 ... 於 soso.nipic.com -

#51.日本建築的特徵?傳統、近代、城等等 - FUN! JAPAN

許多日本建築都具有配合當地氣候的功能,也有很多知名的建築物成為了觀光景點。本文將搭配日本建築的歷史,為大家介紹從以前保留至今的一些歷史建築。 於 www.fun-japan.jp -

#52.十大世界著名建築物有哪些 - 優幫助

淺草雷門,東京塔,東京sky tree(現在建設中),六本木(朝日電視臺),汐留(日本電視臺),臺場海濱(富士電視臺),武道館,皇居等等。 一口氣暫時 ... 於 www.uhelp.cc -

#53.「木材」蓋的摩天大樓:日本建築大師如何建造出安全又融入 ...

很多日本知名設計師也對這個場館的設計有意見,例如磯崎新(Arata Isozaki) 就批評它像是「一隻等待日本沉沒時把握機會逃生的烏龜」。而且,和札哈.哈蒂 ... 於 www.thenewslens.com -

#54.頂尖建築設計師?日本建築大師有哪些?日本著名建築師

日本建築大師有哪些?日本著名建築師. 2021-02-08 16:14:31 字數3078 閱讀9442. 1樓:潮的雜婪. **戴帆(dai fan )destro建築事務所當代全球最具影響力的前衛建築 ... 於 www.stdans.com -

#55.日本著名建筑

日本的著名建筑有哪些? 日本最丑建筑物,東京M2建筑(外形如同墳墓)_排行; 隈研吾——日本著名建筑師. 北齋美術館是日本 ... 於 www.lisolachece.me -

#56.【日本建築朝聖之旅】出自建築大師之手!8間值得一訪的美術館

1. 香川縣‧豐島美術館(設計:西澤立衛) · 2. 香川縣‧地中美術館(設計:安藤忠雄) · 3. 高知縣‧隈研吾建築系列(設計:隈研吾) · 4. 岐阜縣‧馬賽克磁磚 ... 於 www.japan-walker.net -

#57.東奧Pavilion Tokyo 2021-看好看滿六大日本著名建築家藝術 ...

而在今年的東京奧運中,卻有著由六位日本知名建築大師及二位藝術家所創作的「Pavilion Tokyo 2021」,真的是看好看滿了! 為了彰顯東京藝術和文化, ... 於 www.xinmedia.com -

#58.建筑地图35 | 大阪:情热大陆– 有方

除此之外,日本战后著名建筑师村野藤吾、“高技派”建筑师代表伦佐·皮亚诺、以设计城市综合体闻名的美国事务所捷得(Jerde)等等,均在大阪留下自己的 ... 於 www.archiposition.com -

#59.日本十大著名地标:晴空塔上榜,第十日本首座公园

说起日本你首先想到的是什么呢?日本的建筑非常有自己的风格,集合了东方与西方的元素,今天排行榜123就来盘点一下日本的十大最著名的地标,每一个都 ... 於 web.phb123.com -

#60.您应该认识的五位日本建筑师| 华氏杂志

您应该知道的五位日本建筑师,无论在功能上还是在美观上,都一直在社会上脱颖而出。 因此,本次我们特别提及五位日本建筑师:安藤忠雄(Tadao Ando)生于大阪的自学 ... 於 fahrenheitmagazine.com -

#61.塑造近代台灣都市面貌的日本建築師| 文化+ | 中央社CNA

據信三十四銀行台南支店是辰野在台的唯一作品(《紙上明治村──消失的台灣經典建築》,凌宗魁著,遠足文化),現已不存。辰野的代表性作品,最有名的就是 ... 於 www.cna.com.tw -

#62.快來看看日本這個擁有許多世界著名建築的主題公園吧!

你有想過要到世界各地欣賞著名的建築物,但卻沒有充夠的時間和金錢去實現這個願望?其實你只要來日本的東武世界廣場就可以了!這裡有來自21個國家, ... 於 jpninfo.com -

#63.日本有哪些值得一看的建筑? - 知乎

日本 的现代建筑有非常多是世界著名,比如丹下健三设计的富士电视台,黑川纪章设计的东京国立美术馆,安藤忠雄设计的水之教堂、光之教堂、住吉的长屋、六甲集合住宅、 ... 於 www.zhihu.com -

#64.藤本壯介推薦日本東京の「現代著名建築」八選 - 雪花新闻

本篇为「日本の建筑」板块,将为你介绍些日本优秀的建筑设计作品。同板块其他文章可点击下面的链接查看。 ... 东京是个'新陈代谢'快速的大都市。 於 www.xuehua.us -

#65.渡邊純- 東京大學工學部建築學科畢業。基本信息 - 中文百科知識

渡邊純,日本著名建築大師,東京大學工學部建築學科畢業。基本信息中文名:渡邊純國籍:日本職業:其他建築師教育教授畢業院校:東京大學、哈佛大學代表作品:日本東北 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#66.日本著名建筑“金大便”重新上色 - 9900 台灣網站導航

日本著名建筑 “金大便”重新上色. [ 简体切换]. 日本東京,“朝日火焰(The Asahi flame)”是東京市區的著名地標。(圖片來自東方IC). 據悉,該金色雕塑建于1989年。 於 www.9900.com.tw -

#67.東京老舗の名建築東京老鋪的著名建築日本建築設計圖書 - 淘寶

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購東京老舗の名建築東京老鋪的著名建築日本建築設計圖書,該商品由洋皮卷店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#68.建築大師設計解構!隈研吾的5 大東京木製建築作品 - Hypebeast

神樂坂La Kagu. 近在東京神樂坂站出口的La Kagu,是隈研吾設計的小型舊改項目,前身是著名日本出版社「新潮社」的原基地倉庫。 · 南青山微熱山丘店 · 淺草 ... 於 hypebeast.com -

#69.21个最具标志性的日本地标

探索日本最具标志性的地标,包括天然和人造,从古老的京都寺庙到大阪明亮的 ... 姬路城是日本最着名的城堡,也是封建江户建筑最幸存的典范之一。 於 cn.yourtripagent.com -

#70.極簡主義眼鏡品牌VAVA 與日本著名建築師隈研吾(Kengo Kuma ...

【工商消息】 本文由Eyewearcrew提供「當你進入一棟建築,你就進入了另一個世界。」 VAVA 完全同意日本建築師隈研吾這句話,他以其與自然環境完美共存 ... 於 tw.appledaily.com -

#71.十大最著名建築師之——集藝術智慧的天賦於一身:世界大師 ...

安藤忠雄(1941年9月13日-),日本大阪人,安藤忠雄出生於大阪市。日本著名建築師,從未受過正規科班教育,開創了一套獨特、嶄新的建築風格, ... 於 zi.media -

#72.~東京著名古蹟[自由學園明日館]~ | 認識日本

這是一棟落成於西元1921年的歷史建築物,是由當時享譽世界舉世聞名的美國三大巨匠級建築師之一的[法蘭克・洛伊・萊特]之手所成的著名地標。東京的 ... 於 www.sinyijapan.com -

#73.【日本世界遺產】日本人心中的TOP 10 你都去過了嗎?

位在奈良的法隆寺和知名的東大寺等,被認為是世界上最早的木造建築群已經屹立了1300年,也因為建築風格有著過去6世紀日本與中國交流後 ... 於 blog.kkday.com -

#74.7項絕美作品認識建築大師安藤忠雄!出身家貧未能上大學

日本 一代建築大師安藤忠雄出身貧困,從小由祖父母扶養長大, ... 館內外展示許多裝置藝術作品,像是草間彌生著名的作品「南瓜」即展示在此,以現代 ... 於 www.storm.mg -

#75.日本建築大師解剖圖鑑:解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思

日本建築 大師解剖圖鑑:解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思. 超取滿NT$499免運. 國家/地區配送. ( 則評價 ). NT$440. NT$348. 數量. 付款與運送. 於 www.tcsb.com.tw -

#76.日本著名建築師坂茂打造台南市美術館榮獲榮譽市民 - 新南瀛 ...

【新南瀛記者黃鐘毅報導】日本著名建築師坂茂先生為2014年普利茲克建築獎得主,他以台南市樹鳳凰木之鳳凰花轉化成五角形碎形屋頂的建築設計特色, ... 於 ty30152002.pixnet.net -

#77.在聚集著眾多有名建築的[江戶東京建築園]拍下漂亮的照片吧!

拍下建造在東京的日本建築吧: 園內的拍照打卡熱點: 1.高橋是清邸: 2.都電7500形: 3.下町中通り: 4.子寶湯: 5.綱島家/ 八王子千人同心組頭之家: 6. 於 thegate12.com -

#78.日本著名建築設計師安藤忠雄的作品,一口氣看個夠!

安藤忠雄作品日本- 提到日本現代的建築大師,除了隈研吾、磯崎新等,不得不提的還有以清水混凝土建築為代表的安藤忠雄。自1969年在大阪設立事務... 於 info.todohealth.com -

#79.日本建築- 维基百科,自由的百科全书

位於奈良縣的法隆寺是日本目前既存的最早期建築,被認為是飛鳥時代建築的核心代表,同時也是世界上最古老的木造建築。法隆寺建造於7世紀,作為聖德太子的私人用寺廟,一共 ... 於 zh.wikipedia.org -

#80.【驚奇景點】長的好奇怪,日本特色建築超吸睛! - Yahoo奇摩

「大家的森林-岐阜媒體宇宙」(Gifu Media Cosmosみんなの森ぎふメディアコスモス)由日本著名建築師伊東豊雄(いとうとよお)和原研哉設計的複合型 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#81.日本旅游:那些著名建筑师设计的旅店 - 沪江日语

日本 有很多漂亮的旅店。让人悠闲放松的纯和风旅店、有着异国情趣的乐园酒店等,十分犹豫该选哪家。这次介绍的是在这些日本旅店中,代表日本的四位“有名 ... 於 jp.hjenglish.com -

#82.觀景台(建築人文)景點- 858個日本著名景點 - Trip.com

日本 的最佳觀景台(建築人文)景點?日本的熱門活動?如何為日本之旅尋找旅行團及行程靈感?應在日本到訪哪裡?Trip.com搜羅858個日本的最佳觀景台景點, ... 於 hk.trip.com -

#83.日本建築大師安藤忠雄患癌仍親到廣東小城考察建出詩意美術館

業主說,世界上著名的建築師很多,得普利茲克獎的也不少,但缺少了五顆內臟的建築師只有你啊。」 「他是個奇跡」,馬衛東回憶起與安藤老師的課堂點滴,說 ... 於 www.hk01.com -

#84.東京表參道:一千米長的街道,有多少個著名建築師作品?

SANAA的風格鮮明突出,輕盈,透明,簡潔,白色,所有這些特色也完全符合了Dior的品牌風格, 並在這棟建築上體現的淋漓盡致。 04.RAGTAG 妹島和世 日本著名的 ... 於 www.longtop1.com -

#85.日本的著名建筑物_万图壁纸网

日本 的著名建筑物. 日本最著名的一座建筑物,图还有介绍.谢谢. 图片尺寸240x482. 日本这些最著名的建筑,上面刻的都是中国的汉字. 图片尺寸1048x960. 这个日本建筑叫什么 ... 於 wantubizhi.com -

#86.現貨包郵日本著名建筑大師TADAO Ando安藤忠雄建筑作品集

安藤忠雄,日本著名建筑師。1941年出生于日本大阪,以自學方式學習建筑,1969年創立安藤忠雄建筑研究所。1997年擔任東京大學教授。作品有“住吉長屋”、“萬博會日本政府 ... 於 www.ruten.com.tw -

#87.日本著名建筑师的毕业作品访谈1 - 图书 - 豆瓣读书

《日本著名建筑师的毕业作品访谈1》策划源自学生希望了解当代建筑师们的毕业设计经历的呼声。毕业设计可以说它是让学建筑的人第一次真正由自己去设置、处理问题、向外. 於 book.douban.com -

#88.城市圖書館|晴空塔旁那一坨金色火焰是什麼?被嫌棄的企業 ...

身兼東京大學教授與建築家的隈研吾觀察日本1975至1995年間的後現代建築, ... 來到日本淺草,著名地標晴空塔旁讓人無法忽視的朝日啤酒吾妻橋大樓及 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#89.連日本人也不知道!這7大日本建築物從空中看大有玄機

辰野金吾其他知名的建築作品還包含東京車站、舊兩國國技館等。 日本銀行舊本館是辰野金吾的作品圖片來源:写真AC. 円字日本銀行屋頂. 於 www.letsgojp.com -

#90.【#建築設計】日本著名建築師#隈研吾(Kengo Kuma)

374 Likes, 0 Comments - 明周文化(@mpw.culture) on Instagram: “【#建築設計】日本著名建築師#隈研吾(Kengo Kuma),新作「Yawara…” 於 www.instagram.com -

#91.日本的著名建築,建築師捧上天的特色文化 - 壹讀

日本 的建築特色顯而易見,房屋採用開敞式布局,地板架空,出檐深遠。居室小巧精緻,柱樑壁板等都不施油漆。與國內的建築各有特色,今天就帶大家了解 ... 於 read01.com -

#92.那些日本著名建築設計除了安藤忠雄之外還有她的身影 - iFuun

話頭轉到日本,在日本岡山縣有一座叫犬島的島嶼,每隔3年都將在這座藝術島嶼舉辦國際藝術節,安藤忠雄、妹島和世、草間彌生知名建築師、藝術家,在 ... 於 www.ifuun.com -

#93.日本建築大師解剖圖鑑:解讀建築大師們隱藏於著名建築的巧思

一起來認識締造日本建築歷史的63位偉大建築師,以及他們的代表作品吧! 日本的近現代建築擁有多種樣貌,且具有多元的用途,住宅、神社、辦公大樓、產業設施、交通設施等等 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#94.來探索日本的世界遺產吧!全國前3名的推薦觀光名勝

當中也包含日幣10元硬幣上所繪的「平等院」、受到觀光客高度歡迎的「清水寺」以及能感受日式侘寂美學的「銀閣寺」等知名建築,請各位一定要先記起來喔。 於 tw.wamazing.com -

#95.日本神社與佛寺的建築特色 - Live Japan

不論是東京、大阪的大都市中或是京都、金澤等具有日本傳統特色的地區, ... 神明造的代表性建築物是三重縣的伊勢神宮,也是日本最有名的神社。 於 livejapan.com -

#96.丹下健三| 日本著名建筑師 - 曉茵萬事通

丹下健三,日本著名建筑師,曾獲得普利茲克建筑獎,東京奧運會主會場就是他的杰作。1961年他創建了丹下健三城市·建筑設計研究所。1964年東京奧運會主會場—— 代代木 ... 於 siaoyin.com -

#97.【預定全套】Kenelephant - 日本著名建築師隈研吾作品模型化

【商品名稱】日本著名建築師隈研吾作品模型化【商品品牌】Kenelephant 【版本類別】扭蛋【發售日期】2022/02 【商品編號】112 【全4款】 出貨時間1. 於 www.carousell.com.hk