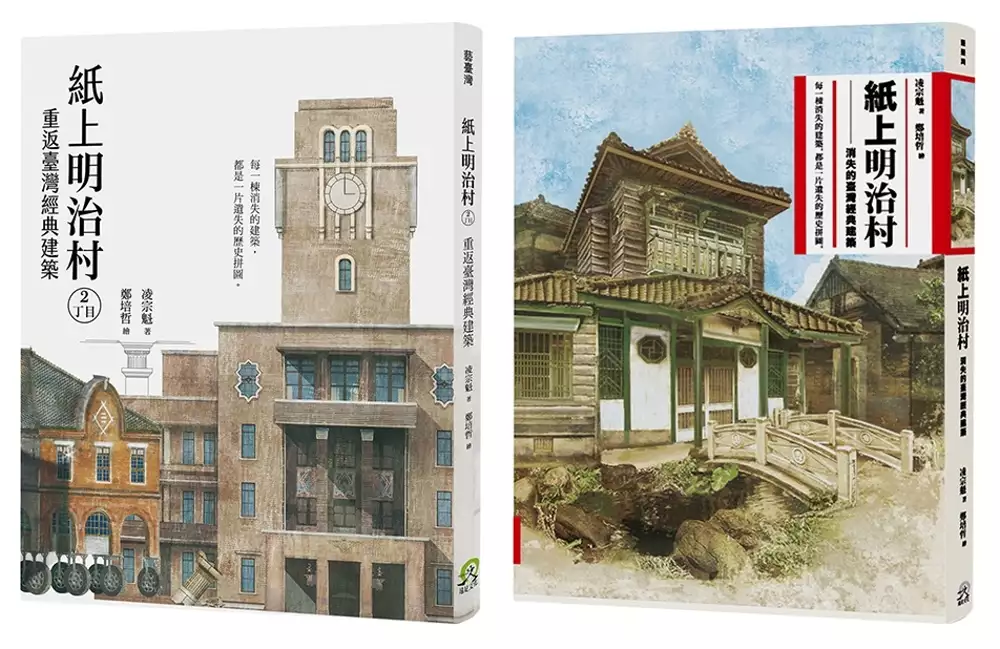

日本郵船株式會社的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦關品方寫的 鐵馬秋風大散關 和凌宗魁的 紙上明治村(二冊套書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日商日本郵船股份有限公司(日本郵船株式會社) - 政府採購資訊網也說明:日商日本郵船股份有限公司(日本郵船株式會社),110臺北市信義區松仁路89號7樓,(02)87284843,公司統編: 16441616.

這兩本書分別來自天地圖書 和遠足文化所出版 。

國立臺灣大學 歷史學研究所 黃富三所指導 蕭明禮的 「海運興國」與「航運救國」:日本對華之航運競爭(1914-1945) (2011),提出日本郵船株式會社關鍵因素是什麼,來自於航運、東亞經濟圈、勢力競爭、招商局、日清汽船株式會社、民生公司、東亞海運株式會社、戰時經濟。

而第二篇論文輔仁大學 博物館學研究所碩士班 劉婉珍所指導 邱子育的 博物館社區非觀眾的經驗與想像--基隆市「陽明海洋文化藝術館」個案研究 (2008),提出因為有 觀眾研究、博物館非觀眾、社區觀眾、博物館想像、博物館認同的重點而找出了 日本郵船株式會社的解答。

最後網站中油與日商簽署LNG船計時承租契約 - Taiwan News則補充:中央社記者黃淑芳台北十八日電)中油公司今天與日本郵船株式會社(NYK)及三井物產株式會社(Mitsui)共同投標團隊合組的4家MiNiC船東公司,簽署租用4 ...

鐵馬秋風大散關

為了解決日本郵船株式會社 的問題,作者關品方 這樣論述:

康有為、梁啓超、譚嗣同、王五、唐才常,甚至慈禧、榮祿、袁世凱、蔡鍔、王實味……在這本書裏面出現的人物,在不同的年代,地位和立場上,都曾在中國力圖趕超西方的現代化過程中扮演過不同的角色。中華民族的偉大復興,其過程艱苦卓絕,曲折起伏。 書中的內容有對慷慨赴死從容就義英雄的緬懷;有描述平民百姓爭取幸福生活的奮鬥;有追憶紅顏知己若有還無的濃淡柔情;也有為知識分子悲慘遭遇的唏噓歎息。還有,就是對康梁百日維新的深入研究,以讀書札記的方式出之,是極好的具權威性的參考書。

日本郵船株式會社進入發燒排行的影片

本集主題:陽明海洋文化藝術館介紹

第一次走入位於基隆的陽明海洋文化藝術館,由館方的解說老師 陳麗玉,帶著聽眾朋友認識陽明海洋文化藝術館和常設展。

「陽明海洋文化藝術館」原是一棟竣工於1915年5月4日為日本郵船株式會社所有,係當時流行之「歷史樣式」建築,是日據時期基隆西岸碼頭重要建築,對於基隆航運地位具有特殊之指標意義。台灣光復後由招商局接管迄陽明海運公司經營至今。經歷過二次世界大戰的烽火和歲月的洗禮,目前僅能從外牆立面以及復古典雅的圓弧型拱廊,大致看出日治時代的舊貌。

常設展:蛻變-從招商局到陽明海運

本特展將重現招商局百年盛衰的歷程;並以1949年國共內戰,多變的局勢為論述背景,闡述招商局如何應國家之需,調派「海滬輪」運送故宮文物來台,及招商局「漢民輪」與海軍「峨嵋號」、「崑崙艦」和海關緝私艦「海星號」等,運送黃金來的祕辛;為讓民眾能親身感受1949年戰亂下,歷史上扮演的關鍵角色,更特別展出蔣介石搭乘「江靜輪」巡視舟山群島時的一景,供民眾緬懷。

展覽內容豐富,匯集了國史館、黨史館及中華郵政博物館等珍貴史料、歷史照片、郵票外,並邀請到招商局前董事長郭洪威先生口述,1949年5月擔任「江靜輪」事務長時,蔣介石於「江靜輪」上生活點滴。

豐富的展品涵蓋了招商局的經典文物、旗幟、紀念郵票、100周年紀念匾額及蔣介石御用的萬壽無疆瓷盤組外,尚展出約長200cm寬80cm的大型「江靜輪」模型1艘,以讓民眾能近距離,一覽船上的構造風貌,更加融入歷史之情境。

「海運興國」與「航運救國」:日本對華之航運競爭(1914-1945)

為了解決日本郵船株式會社 的問題,作者蕭明禮 這樣論述:

第一章 前言…………………………………………………………………….. 1第一節 研究動機…………………………………………………………… 1第二節 文獻回顧與評述…………………………………………………… 6第三節 研究方法與論文架構……………………………………………… 23第二章 日本航運業在華擴張期(1914-1927)……………………………… 41第一節 日本航運業進入中國水域的始末………………………………… 42第二節 歐戰時期日本在華輪船航運業的盛況…………………………… 62第三節 歐戰結束後日本在華航運經營的整理 ……………………………86第三章 中國航運業相對優勢期(

1928-1937)…………………………………118第一節 1930年代初期的日本航運 ………………………………………119第二節 1930年代中國輪船航運業的革新過程 …………………………132第三節 1930年代中國輪船航運業的革新成效 …………………………160第四節 1930年代中日輪船競爭的得失比較 ……………………………181第四章 中日戰爭前期日本的對華航運壟斷(1937-1941)……………………209第一節 區域經濟、戰時體制與航運政策…………………………………209第二節 中日開戰對日本在華航運業之衝擊………………………………235第三節 佔領地區域性航運企業的設立…………

…………………………249第四節 壟斷性航運體制的形成……………………………………………277第五章 太平洋戰爭爆發與日本在華航運的崩潰(1941-1945)………………292第一節中國淪陷區煤鐵資源對日本戰時經濟的重要性 …………………293第二節 盟軍空襲陰影下的日本在華航運…………………………………309第三節 日本挽救船運的掙扎與在華航運的終結…………………………337第六章 結論 …………………………………………………………………… 366參考文獻…………………………………………………………………….……371附錄 ……………………………………………………………………………….386

紙上明治村(二冊套書)

為了解決日本郵船株式會社 的問題,作者凌宗魁 這樣論述:

每一棟消失的建築, 都是一片遺失的歷史拼圖。 一代代、一座座的建築物,記錄當代的美學表現、工藝技術,塑造了城鄉的變貌,也呈現人類的文明發展;是歷史的舞臺,也是時代的見證。 雖然每棟建築建立之初,都被期許堅固永恆立於大地,但能夠千秋萬世留存的建築非常稀少。展示威權的房子、崇神敬天的房子、擋風遮雨的房子、裝載記憶的房子……建築不見了,到哪裡去尋找?曾經的記憶和感情,在哪裡安身立命? 《紙上明治村》從住宅、餐廳、戲院、百貨公司、醫院、學校、中央和地方官廳、教堂佛寺、到公共設施和土木設施,帶領我們回到多年前的臺灣,一覽那些已經消失、但曾經存在於這塊土地上的建築肖像,重溫以

前臺灣城鄉的莊嚴與典雅。 推薦人 《紙上明治村:消失的臺灣經典建築》 沈奕妤∣印花樂設計總監 洪致文∣臺灣師範大學地理學系教授 連振佑∣中原大學景觀學系助理教授 徐世榮∣政治大學地政學系教授 孫啓榕∣建築師 孫德鴻∣建築師 黃舒楣∣臺灣大學建築與城鄉研究所助理教授 黃恩宇∣成功大學建築學系助理教授 楊 燁∣北投文史部落客 榮芳杰∣新竹教育大學環境教育研究中心主任 薛孟琪∣東海大學建築學系助理教授 蕭文杰∣臺北商業大學助理教授 《紙上明治村》淺顯易懂的文字與描繪精美的圖像,記錄了已經被消失或遷移的建築景觀風貌,以無形文化財的方

式延續其價值,引導人們走入歷史。閱讀本書不只是緬懷過去的美好,也讓我們重新思考為什麼要保留文化資產,該留下什麼給臺灣的下一代。──蕭文杰(臺北商業大學助理教授) 透過宗魁的歷史書寫,搭配培哲的手繪圖像,這本彷彿具有時光隧道魔力般的圖文集,帶領著我們反省過去,思考未來。──榮芳杰(新竹教育大學環境教育研究中心主任) 鄭培哲的圖像風格溫柔細緻、又富含生活感性,優雅又具透明感的色彩,讓人總是在畫中品味再三。──沈奕妤(印花樂設計總監) 《紙上明治村2丁目:重返臺灣經典建築》 片倉佳史│作家/自由記者 李清志│實踐大學建築設計學系副教授 吳秉聲│成功大學建築學系副教授

吳介祥│彰化師範大學美術糸副教授 周奕成│大稻埕國際藝術節發起人 邱翊│台北城市散步執行長 栖來光│在台日本作家 張鐵志│中華文化總會副秘書長 殷寶寧│臺藝大藝政所副教授/古蹟藝術修護系代主任 渡邊義孝│日本一級建築士/東亞日式住宅研究者 蔡亦竹│實踐大學應用日文系助理教授 蔡瑞珊│作家/青鳥書店創辦人 謝佩霓│藝評家、策展人 謝金魚│歷史小說家 嚴婉玲│臺南新芽協會理事長 (依姓氏筆畫)

博物館社區非觀眾的經驗與想像--基隆市「陽明海洋文化藝術館」個案研究

為了解決日本郵船株式會社 的問題,作者邱子育 這樣論述:

以博物館非觀眾為探究焦點,期能作為觸動博物館思考未來規劃的參考,且提醒博物館在展示內容的詮釋能關注多元的民眾聲音。本研究採用質性研究方法,以「陽明海洋文化藝術館」(以下簡稱OCAM)為個案研究,針對OCAM的社區非觀眾為探究對象,即「本人或其親友從事過基隆地區航運或港埠碼頭工作,並且在一段特定時間內從未參觀或只參觀過一次OCAM之民眾」。以立意取向以及滾雪球抽樣方式選擇八位參與者為研究對象,分為48歲以上、38歲以下兩組,以瞭解不同世代的想法。本研究目的為,增加OCAM對社區非觀眾的認識與瞭解,有助於該館的社區非觀眾開發與溝通,以發揮OCAM之於社區所應扮演的角色。研究探究重點在於瞭解這群研

究參與者與基隆港相關的生活經驗以及記憶片段、OCAM的過去和現在如何與之產生關聯,以及其博物館經驗與想像中的博物館為何;再者,瞭解研究參與者參觀OCAM時的互動方式和行為,以及對於該展示內容的檢視與觀後感想,包括對於OCAM的期望與未來的想像。無論是國家型或地方型博物館均應積極發展與社區的夥伴關係,紮根於地方而非架空存在。根據研究資料,筆者就環境規劃、展示規劃與觀眾發展經營三方面提出建議。此外,本研究發現OCAM在其誕生到後續的經營並未特別朝向社區或地方博物館發展;但是在各種觀眾類別中,社區觀眾的開發與經營仍是不可忽略的。在具有海洋性格的臺灣地區,本研究期能成為其他博物館發展目標觀眾開發策略的

參考,對一般博物館在社區發展與開發經營社區非觀眾方面提供一種觀念與方式,提醒地方或社區型的博物館,藉此省思其經營發展與決策過程中,是否真正去傾聽社區中的各種聲音。

日本郵船株式會社的網路口碑排行榜

-

#1.古日本版印浮世繪套書:阿修羅帖(大正9年)(書首頁皆落 - 露天拍賣

你在找的古日本版印浮世繪套書:阿修羅帖(大正9年)(書首頁皆落:日本郵船株式會社-客船付備室接應部鋼章)就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠, ... 於 www.ruten.com.tw -

#2.日本郵船- 维基百科,自由的百科全书

日本郵船株式會社 (日語:日本郵船株式会社),是日本代表性的大型海運公司之一,與三菱商事同為三菱財閥(今三菱集團)的源流企業。為了使海空運能達到一條龍的服務, ... 於 zh.wikipedia.org -

#3.日商日本郵船股份有限公司(日本郵船株式會社) - 政府採購資訊網

日商日本郵船股份有限公司(日本郵船株式會社),110臺北市信義區松仁路89號7樓,(02)87284843,公司統編: 16441616. 於 www.twbuying.com.tw -

#4.中油與日商簽署LNG船計時承租契約 - Taiwan News

中央社記者黃淑芳台北十八日電)中油公司今天與日本郵船株式會社(NYK)及三井物產株式會社(Mitsui)共同投標團隊合組的4家MiNiC船東公司,簽署租用4 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#5.台灣日郵船務代理股份有限公司(46項情報)

負責人石田裕晶變更為簡振煌。 2017年4月, 新增董監事名單: 高泉宏康(日商日本郵船株式會社). 2017年4月 ... 於 www.twfile.com -

#6.創立三井物產株式會社近海郵船會社執行董事

株式會社. 近海郵船會社執行董事,安. 田繁三郎1923年由日本郵船. 株式會式獨立出來,接收其. 臺灣航路. 高雄港入港船員人數表. 1860年代,臺灣根據天津、北京條約之 ... 於 wwwacc.ntl.edu.tw -

#7.日本邮船 - 万维百科

(重定向自NYK) 日本邮船株式会社日本郵船株式会社Nippon Yusen Kabushiki Kaisha公司类型上市公司股票代号东证1部:9101(1949年5月16日上市)原大证1部:9101(1949 ... 於 www.wanweibaike.net -

#8.2013年日本郵船株式會社(NYK)委培學生獎學金頒獎典禮舉行

11月14日上午,日本郵船株式會社(NYK)定向委培學生獎學金頒獎典禮在betway精英版 臨港校區NYK報告廳舉行。日本郵船株式會社船舶管理有限公司總裁Tomoyuki Koyama ... 於 m.yhams.com -

#9.日本郵船 - 漢語網

【日本郵船】的英文單字、英文翻譯及用法:nippon yusen kaisha日本郵船會社。 ... 日本郵船株式會社NYK ; Nippon Yusen KK ; Nippon Yusen Kaisha ; NIPPON YUSEN ... 於 www.chinesewords.org -

#10.航向台灣: 海洋臺灣舟船志 - 第 150 頁 - Google 圖書結果

Choper5 日本郵船株式會社菱集團的子公司是三菱 1940年時總資本額為4,400萬日圓東京,擁有輪船120艘,噸位超過40萬噸在台灣設有基隆支店及台北出張所 1885年成立於- ... 於 books.google.com.tw -

#11.發改委對8家國際海運企業開出4.07億元反壟斷罰單

發改委表示,根據相關企業提供的線索,歷經一年多的調查,國家發展改革委日前對日本郵船株式會社、川崎汽船株式會社、株式會社商船三井、威克滾裝船務 ... 於 politics.people.com.cn -

#12.首選香港| 投資推廣署 - InvestHK

日本三家航運企業— 川崎汽船(“K” Line)、商船三井(MOL)及日本郵船株式會社(NYK),共同成立了一家合資公司名為「海洋網聯船務」(Ocean Network ... 於 www.investhk.gov.hk -

#13.[基隆] 2016 鐵道邊的小旅行 - 痞邦山客

日本郵船株式會社 基隆支店(左) 大阪商船株式會社基隆支店.jpg. 日本郵船株式會社基隆支店(左) 大阪商船株式會社基隆支店.jpg. 於 syrustoys.pixnet.net -

#14.列印: 46 - 公務出國報告資訊網

日本; · 日本郵船株式會社, NYK Line,日本三井物產株式會社, Mitsui & Co.,Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 三菱重工及Kawasaki Shipbuilding Corporation川琦造船廠. 於 report.nat.gov.tw -

#15.日本郵船株式會社JP-9101_Nippon Yusen KK(9101)_個股行情 ...

鉅亨網,提供你最完整的日本郵船株式會社JP-9101個股公司資料,中文新聞,英文新聞,股價走勢,技術線圖,財報。 於 www.cnyes.com -

#16.郵船通運股份有限公司 - 104人力銀行

郵船通運(股)公司是日本郵船物流株式會社的隸屬公司,創立於西元1955年為一卓著的國際物流公司。 郵船通運於2011年整併台灣日郵物流股份有限公司業務,全台設有10個 ... 於 www.104.com.tw -

#17.海運重要國家相關資訊- ShipDC、NYK擴大共享船舶數據

摘自台灣新生報日本海事協會(ClassNK)子公司船舶數據中心(ShipDC)與日本郵船株式會社(NYK)日前已達成最新協議,NYK旗下約兩百艘配有船舶資訊 ... 於 data.motcmpb.gov.tw -

#18.日本郵船的同義詞- 相似詞查詢 - KM查询

日本郵船是什麼意思,日本郵船用英文怎麼說,日本郵船的近義詞,日本郵船的反義詞, ... 商船三井,三井造船,日本郵船株式會社,日本船級社,現代商船,赫伯羅特, ... 於 kmcha.com -

#19.日本郵船冰川丸穿越戰火的海上歷史| 台灣教會公報新聞網

在昭和時代早期,日本郵船株式會社為了與美國和加拿大的航運商競爭北太平洋航線,加上原本的船隻漸漸老舊,因此有建造新船的需求。 於 tcnn.org.tw -

#20.日本郵船株式會社:公司簡介,發展歷史 - 中文百科全書

日本郵船株式會社 (NYK)是日本三大海運公司之一,為三菱財閥(三菱集團)的源流企業。 ... 公司名稱:日本郵船株式會社; 外文名稱:Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ... 於 www.newton.com.tw -

#21.日本郵船之冰川丸@ 洪致文⊙鐵道時光‧氣象時間 - 隨意窩

載客: * 一等船客:76名 * 二等船客:69名 * 三等船客:186名姊妹船:日枝丸、平安丸 日本郵船歷史博物館:http://www.nyk.com/rekishi/index.htm 日本郵船株式会社 於 blog.xuite.net -

#22.公司沿革新和海運株式會社公司沿革日鐵海運株式會社 - NS ...

與東邦海運株式會社合併,公司更名. 為新和海運株式會社 ... 約化,歸屬日本郵船集團. 1969年9月 ... 分立日本國内航運業務部門,成立新. 和内航海運株式會社. 於 www.nsuship.co.jp -

#23.台灣好行旅遊服務網-好行景點-內容

日治時代為日本郵船株式會社所有之碼頭建築,現為基隆市十大歷史重要建築之一。今由陽明海運公司承接經營,整館以活化歷史建築為使命,注入海洋文化為內涵,是為展現 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#24.東陽倉庫株式会社 | 国際物流・国内物流・トランクルーム ...

東陽倉庫株式会社ホームページ。国際物流、国内物流、トランクルーム、不動産事業、書類保管などのサービス情報、IR情報、会社情報などをご紹介します。 於 www.toyo-logistics.co.jp -

#25.日本郵船株式会社(9101) - Investing.com - 全球金融市場

日本郵船株式會社 是一家主要從事運輸業務的日本公司。該公司經營六個業務部門。班輪部門從事遠洋貨運業務、運輸代理業務、集裝箱碼頭業務、港口運輸業務和拖輪業務。 於 hk.investing.com -

#26.日本郵船株式会社創立満三十年記念帖大正四年十二月 - From ...

我们提供从日本拍卖、购物网站上代拍代购日本郵船株式会社創立満三十年記念帖大正四年十二月的服务,助您轻松购得雅虎拍卖、乐天、亚马逊等网站的商品 ... 於 www.fromjapan.co.jp -

#27.郵船

郵船通運股份有限公司是日本郵船物流株式會社的隸屬公司,一家國際物流公司。 郵船通運全臺設有11個服務據點及6座倉庫(67,822坪含自主管理保稅倉,國際物流中心等) ... 於 www.jiuwusyou.co -

#28.日商日本郵船股份有限公司台北分公司· 石田裕晶 - OPENGOVTW

統一編號, 16441616. 登記機關, 經濟部商業司. 公司名稱, 日商日本郵船股份有限公司日本郵船株式會社. 分公司名稱, 台北分公司. 公司所在地, 臺北市信義區松仁路89號7 ... 於 opengovtw.com -

#29.日本郵船株式會社_百度百科

日本郵船株式會社 (NYK)是日本三大海運公司之一,為三菱財閥(三菱集團)的源流企業。於1870年九十九商會(後改名為三川商會、三菱商會)設立。 於 baike.baidu.hk -

#30.中文| RYUKYU KAIUN KAISHA - 公司概要 - 琉球海運

主要股東, 縣市町/沖繩縣、宮古島市、石垣市、竹富町一般/琉球海運株式會社共濟會、 ... 日本郵船株式會社、沖繩電力株式會社、株式會社共進組、株式會社琉球銀行. 於 www.rkkline.co.jp -

#31.日本郵船株式會社常務副總經理訪問青島雙瑞公司 - 壹讀

5月16日,日本最大船東公司日本郵船株式會社(以下簡稱NYK)常務副總經理小山智之一行到訪青島雙瑞公司。七二五所所長、青島雙瑞董事長劉艷江、所 ... 於 read01.com -

#32.2019年度日本郵船株式會社(NYK)獎學金助學金頒獎典禮在 ...

11月28日,2019年度日本郵船株式會社(NYK)獎學金助學金頒獎典禮在亚博26 舉行。日本郵船中國總代表高泉宏康,日本郵船東亞區管理辦公室副總經理田中龍彥、經理張雅婷, ... 於 m.zigala.com -

#33.日本郵船莎喲娜啦、又再見了! | 魚夫 - 獨立評論

日治時期經營台、日航的兩大船公司比鄰而居,都是歐洲風情的建築。以紅色為主色系、頂著一座圓頂的是「大阪商船会社基隆支店」,旁邊頭戴有如農民古早斗笠 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#34.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

日本郵船株式會社 汽船上海丸五千二百五十九噸. 其他題名. N.Y.K. Line S.S. Shanghai Maru 5,259 tons. 資料類型. 攝影作品. 主題. 航運. 關鍵詞. 輪船、上海丸. 於 tm.ncl.edu.tw -

#35.中日國力消長與東亞秩序重構 - 第 72 頁 - Google 圖書結果

以後,「日本郵船」雖然對此數額進行了幾次修訂,但蓄積基金作為一項原則, ... 17 日本郵船株式會社:《日本郵船百年史資料》,東京:日本郵船株式會社,1988年,第 301頁。 於 books.google.com.tw -

#36.郵船通運股份有限公司 - 518熊班

郵船通運股份有限公司公司簡介:郵船通運(股)公司是日本郵船物流株式會社的隸屬公司,創立於西元1955年為一卓著的國際物流公司。郵船通運於2011年整併台灣日郵物流股份 ... 於 www.518.com.tw -

#37.郵船通運 - 靠北上班族

簡介郵船通運股份有限公司是日本郵船物流株式會社的隸屬公司,一家國際物流公司。 ... 日本通運– 大和控股海運日本郵船– 商船三井– 川崎汽船空運全日本空輸倉庫、運輸 ... 於 ofdays.com -

#38.中國罰8海運外商20.6億 - 自由財經

日本郵船株式會社 因主動通報,並配合調查免罰,另外包括川崎汽船株式會社和商船三井,也因提供重要證據,僅遭處4%及7%的罰款。南韓威克滾裝船務遭罰9%, ... 於 ec.ltn.com.tw -

#39.郵船通運股份有限公司 - 高雄人力銀行

公司簡介郵船通運(股)公司是日本郵船物流株式會社的隸屬公司,創立於西元1955年為一卓著的國際物流公司。 郵船通運於2011年整併台灣 ... 於 app.ktec.gov.tw -

#40.日本郵船株式會社社長兒玉忠庸及日本 ... - 文化部國家文化記憶庫

行政院副院長黃少谷(左三)於行政院內接見日本郵船株式會社社長兒玉忠庸、日本近海郵船株式會社社長岩田昇及其隨行人員,雙方並合影以茲紀念。 於 memory.culture.tw -

#41.陽明海運(陽明海運大樓,現:陽明海洋文化藝術館) - 文化部 ...

1915年5月4日(大正4年)建築竣工,名為「日本郵船株式會社─基隆出張所」。 1945年10月23日台灣光復後,本建築由招商局接收成為招商局基隆分局,並予以 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#42.基隆車站前大阪商船及日本郵船會社 - 聚珍臺灣

中央兩間美麗建築分別為日本郵船株式會社(左,今陽明海洋文化藝術館前身)、大阪商船會社基隆支店(右,二戰遭空襲炸毀)。 黑白原圖:(廖明睿)提供. 推薦 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#43.台灣日郵船務代理股份有限公司

負責人石田裕晶變更為簡振煌。 2017年4月. 新增董監事名單: 高泉宏康(日商日本郵船株式會社); 離職董 ... 於 www.companys.com.tw -

#44.日本宇森

日本Yusen Kabushiki Kaisha (日本郵船株式會社,日本郵遞公司)也稱為日本郵輪,是日本的運輸公司,也是三菱keiretsu的成員。該公司總部位於日本東京千代田。 於 tw.atlantida-pedia.org -

#45.日商日本郵船股份有限公司· 石田裕晶· 臺北市信義區松仁路89號

統一編號, 16441616. 公司名稱, 日商日本郵船股份有限公司日本郵船株式會社. 分公司名稱, 台北分公司. 分公司所在地, 臺北市信義區松仁路89號7樓. 公司狀況, 核准認許. 於 datagovtw.com -

#46.日本郵船株式會社日本郵船株式會社 - RJHI

日本郵船株式會社 股價在不同的時間間隔中, 即時跟蹤日本郵船株式會社(#T-9101) 股票牌價, 查看歷史價格圖表, 開發自己的交易策略, 從而做出正確的交易決定 於 www.liad211.co -

#47.篮球新闻_日本邮船株式会社瓷器- 嘉荣网

[日本邮船株式会社瓷器] 相关文章推荐:. 日本株式会社横滨国际拍卖古董珍玩专场瓷器类二; 民国日本邮船株式会社船票贴纸上少见; 带你鉴赏日本的瓷器 ... 於 www.jrlmy.com -

#48.すべて半額 鍔 京菊透し NT-58 純正入荷 - PA Wonosari

野村佑希 BBM2021 ICONS PROGRESS 20枚限定 直筆サインカード 日本ハム ... 丸』パンフレット○日本郵船株式会社○約22.5cm×15.3cm/14ページ○浅間丸 ... 於 www.slide.pa-wonosari.go.id -

#49.舊日本郵船株式會社小樽支店【Former Otaru Branch of the ...

舊日本郵船株式會社小樽支店介紹. 舊日本郵船株式會社小樽支店 (圖片來自網路,版權歸原作者). 明治時代中期至大正時代,小樽是北海道的經濟中心,許多知名企業都應用 ... 於 www.enjoyholiday.com.tw -

#50.郵船通運股份有限公司

原秀則的代表法人 香港商郵船物流(香港)有限公司變更日商YUSEN LOGISTICS CO., LTD.(郵船ロジスティクス株式會社); 離職董監事: 董事 高泉宏康 (日商日本郵船株式會社) ... 於 www.twincn.com -

#51.舊日本郵船株式會社小樽支店

國家重要文化財產-原日本郵船株式會社小樽分店,於明治37年(1904年)與建,明治39年10月(1906年)落成,是一座近代歐式復興風格的2層樓石造建築物。 於 otarustyle-cn.blogspot.com -

#52.日本邮船株式会社(nyk)船期及船期表查询 | NYK 汽車船

NYK 汽車船,大家都在找解答。承运人, 转运属性, 转运港, 海运港序, 海运航线名称, 驳船装货港, 操作. NYK(日本邮船), 海运中转, Jebel Ali DUBAI. 於 igotojapan.com -

#53.日本邮船株式会社|NYK Line - 通用运费网

日本邮船株式会社 (日本邮件运输线路【NYK Line】或日本邮船, NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA,,英文缩写NKY)是在世界上最大的一个船运公司之一。日本成邮船立于1885 ... 於 www.ufsoo.com -

#54.原日本郵船(株式會社)小樽分行 - GATE TO HOKKAIDO

原日本郵船(株式會社)小樽分行. 於一百多年前建造而成的明治後期石造建築. 於日俄戰爭剛結束後的1906年建造的近代歐洲文藝復興式建築。為留下了許多優秀建築的明治 ... 於 gate-to-hokkaido.jp -

#55.旧日本邮船株式会社小樽支店 - 同程旅行

旧日本邮船株式会社小樽支店攻略,同程攻略社区! 提供小樽旧日本邮船株式会社小樽支店门票价格及查询服务,包含小樽旧日本邮船株式会社小樽支店攻略、地址、图片、 ... 於 www.ly.com -

#56.台灣博覽會on Twitter: "日本郵船株式會社1943年出版 ...

日本郵船株式會社 1943年出版《東亜大観》年鑑中的臺灣單元刊頭插圖用的是原住民與採茶、基隆港、臺灣神社與高雄港等,其中還有許多茶商廣告,完全 ... 於 twitter.com -

#57.台灣倉庫株式會社 - 林小昇之米克斯拼盤

... 會社、新興製糖株式會社、台南製糖株式會社等10家糖業聯合會的會員出資,其餘1萬株則由台灣銀行、海運業的大阪商船株式會社及日本郵船株式會社、 ... 於 linchunsheng.blogspot.com -

#58.旧日本邮船株式会社小樽支店 - 博雅文化旅游网

明治时代中期至大正时代,小樽是北海道的经济中心,许多知名企业都应用当时最尖端技术在小樽建造了分公司,旧日本邮船株式会社小樽支店也是其中之一。日本邮船株式会社 ... 於 www.bytravel.cn -

#59.物流日本郵船計劃構建新物流方案丨航運界 - 每日頭條

日本郵船 以及其子公司MTI株式會社、NYK商業系統已經與Weathernews Inc、構造計畫研究所(Kozo Keikaku Engineering)結成聯盟,將在日後促進新公司 ... 於 kknews.cc -

#60.日本邮船Nippon Yusen Kabushiki Kaisha(NPNYY) - 美股之家

日本郵船株式会社 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha(OTC PINK:NPNYY、TYO:9101)成立于1885年,总部位于日本东京,全职雇员34857人,是一家在全球范围内提供海上, ... 於 www.mg21.com -

#61.日本郵船株式會社 - 華人百科

日本郵船株式會社 (NYK)是日本三大海運公司之一,為三菱財閥(三菱集團)的源流企業。于1870年九十九商會(後改名為三川商會、三菱商會)設立。 於 www.itsfun.com.tw -

#62.高雄港區"121"日本郵船株式會社| Local Business | Kaohsiung

How popular is 高雄港區"121"日本郵船株式會社in Kaohsiung - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#63.臺灣歷史職業與社會分層資訊系統- 淡江大學

日本郵船株式會社 支店長. Branch Manager of Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) (Translation: Japan Mail Steamer Corporation). 於 asiahisco.history.tku.edu.tw -

#64.日本郵船株式会社

日本郵船株式会社 のオフィシャルサイトです。日本郵船は、国際的な海上運送業を中心とした総合物流事業のほか客船事業などを運営しています。 於 www.nyk.com -

#65.日本郵船Nippon Yusen Kabushiki Kaisha(NPNYY) - 美股投資 ...

日本郵船株式會社 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha(OTC PINK:NPNYY、TYO:9101)成立於1885年,總部位於日本東京,全職僱員34,857人,是一家在全球範圍內 ... 於 abxusa.com -

#66.舊日本郵船株式會社小樽支店 - 芸遊四海

一切緣於岩井俊二的電影「情書」,中山美穗飾演女藤井樹的工作地點,電影中將此場景佈置成圖書館,在1995年電影上映後,這裡曾經成為旅遊景點,22年後 ... 於 segolily05270613.pixnet.net -

#67.日本郵船

日本郵船株式會社 のオフィシャルサイトです。日本郵船は、國際的な海上運送業を中心とした総合物流事業のほか客船事業などを運営しています。 日本郵船株式會社 ... 於 www.lekovicrafting.me -

#68.日本郵船株式會社之汽船筥崎丸繪葉書- 藏品資料 - 國立臺灣 ...

1.本物件為日本郵船株式會社之汽船筥崎丸明信片,為彩色上色明信片,為一張相片貼於相簿中之一頁,明信片畫面中可見一艘大型輪船,為日本郵船株式會社之汽船宮崎丸,船底為 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#69.【日本郵船】[9101]株価/株式 日経会社情報DIGITAL | 日経電子版

【日本経済新聞】日本郵船[9101]の株価や企業情報。売買高や予想PER、予想配当利回りなどの情報から時価総額や株主優待の有無、売上高や利益率、プレスリリース、IR ... 於 www.nikkei.com -

#70.日本郵船株式會社的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過2 則關於日本郵船株式會社的文章討論內容: FlyingName 的NCA日本貨物航空747-8 貨機FlyingName 的Asuka II (飛鳥2號)夜景. 於 www.pixnet.net -

#71.「海運興國」與「航運救國」: 日本對華之航運競爭(1914-1945)

因獲利豐厚,日本郵船將資本額擴充至1億圓,133更新各項船隊設備,船隊規模由歐戰爆發之 ... 134 日本経営史研究所編集制作,《日本郵船株式会社百年史》,頁215-219、223。 於 books.google.com.tw -

#72.舊日本郵船株式會社小樽支店旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖

易遊網提供舊日本郵船株式會社小樽支店Former Nippon Yusen Kaisha Otaru Branch旅遊情報、交通地圖、開放時間、周邊景點等實用資訊,是要去日本玩或找小樽熱門景點、 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#73.商人、企業與外資 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

〈匯款組為外人及華僑投資會函移功學社申請與日本福村會社技術合作製造樂器以 ... 於 65 日本郵船株式会社編,《七十年史》(東京:日本郵船株式会社, 1956 ) ,頁 525。 於 books.google.com.tw -

#74.港都夜雨百年燈(一):從日本郵船到陽明海運 - BIOS monthly

基隆車站本身,就是一座英國維多利亞風的建築,車站的斜前方坐落著三幢西洋建築,分別是日本郵船株式會社基隆支店、大阪商船基隆支店的辦公室,以及 ... 於 www.biosmonthly.com -

#75.配達のお申し込み受付 - 日本郵便

[お知らせ] ・新型コロナウイルスの感染拡大を受け、現在、全国の郵便窓口・ゆうゆう窓口の営業時間を短縮しています。 詳しくは、こちらの「窓口の営業時間の変更等 ... 於 trackings.post.japanpost.jp -

#76.如何從Dia Park Ironai 2Chome到舊日本郵船株式會社小樽分店

如何從Dia Park Ironai 2Chome到舊日本郵船株式會社小樽分店。找出包含子彈列車、巴士、飛機和計程車的最佳路徑組合。同時支援您的鐵道周遊券。透過計算火車票價與旅行 ... 於 japantravel.navitime.com -

#77.日本郵船株式會社(9101) - 股價走勢行情報價 - 嗨投資

日本郵船株式會社 (9101) 日股股票, 股價8760.00, 漲跌-10.00, 提供最即時的股價走勢, , Nippon Yusen KK以及行情, 報價, 近期表現, 近期交易狀況, 海運同類日股表現, ... 於 histock.tw -

#78.郵船通運股份有限公司 - 1111人力銀行

職缺招募|郵船通運(股)公司是日本郵船物流株式會社的隸屬公司,創立於西元1955年為一卓著的國際物流公司。 郵船通運於2011年整併台灣日郵物流股份有限公司業務, ... 於 www.1111.com.tw -

#79.日本海事協會頒NYK集團子公司資安認證 - 中時新聞網

日本 海事協會(ClassNK)日前認證NYK集團子公司- NYK液化天然氣船舶管理株式會社(NYK LNG Shipmanagement Ltd.)與其管理的LNG載運船「PACIFIC ... 於 www.chinatimes.com -

#80.日本郵船株式會社相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的日本郵船株式會社相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#81.日本郵船株式會社股價 :: 美容美髮公開資訊

日本郵船株式會社 股價 台灣十大貿易公司 外貿公司是什麼 美容美體薪水 自行車輪圈 生物科技公司排名 合星股份有限公司薪水 岱宇國際股份有限公司董事長 岱宇國際股份 ... 於 salon.iwiki.tw -

#82.Taiwan | Yusen Logistics

郵船通運股份有限公司是日本郵船物流株式會社的隸屬公司,一家國際物流公司。 郵船通運 全台設有11個服務據點及6座倉庫(67,822坪含自主管理保稅倉,國際物流中心等) ... 於 www.yusen-logistics.com -

#83.日本郵船株式會社 〜 の在庫検索結果 / 日本の古本屋

表紙まわりに経年の古色あり。 モズブックス. ¥4,000. 絵葉書 商船 日本郵船株式会社 鎌倉丸・奈良大仏. 絵葉書 ... 於 www.kosho.or.jp -

#84.日本郵船株式會社股票價格圖表- #T-9101 股票 - 外匯交易

在不同的時間間隔中, 即時跟蹤日本郵船株式會社(#T-9101) 股票牌價, 查看歷史價格圖表, 開發自己的交易策略, 從而做出正確的交易決定. 於 www.ifcmarkets.tw -

#85.日本郵船株式會社 - Facebook

日本郵船株式會社. 17 likes. 日本郵船株式會社(日語:日本郵船株式会社),是日本代表性的大型海運公司之一,與三菱商事同為三菱財閥(今... 於 m.facebook.com -

#86.日本海運巨擘株式會社商船三井的再造

1885 合併共同運輸會社而成日本郵船株式會社 ... Ltd.三井船舶株式會社. ▫ 1964 日本海運業重整Japan Line/Yamashita ... 日本郵船商船三井川崎汽船. 於 www2.nkust.edu.tw -

#87.日本郵船株式會社 - 台灣回憶探險團

... 大阪商船会社, 日本郵船株式會社. 感謝團友吳承學分享基隆古今對照圖文: 上圖:約1915基隆火車站(遠方左側),及大阪商船会社基隆支店(右側. 於 www.twmemory.org -

#88.重要文化財舊日本郵船株式會社小樽支店 - Live Japan

介紹位於小樽的其他建築物重要文化財舊日本郵船株式會社小樽支店的詳細資訊(地圖、路線導航觀光勝地、體驗資訊瀏覽)。明治時代建築美猶存的文化財. 於 livejapan.com -

#89.日本郵船公司 - MBA智库百科

NYK的宗旨是最大限度地利用信息技術為客戶擔供優質和超值的物流運輸服務。日本郵船株式會社從自我封閉中脫穎而出而成立的運輸公司,到今天已經跨洋越海打造成一家全球 ... 於 wiki.mbalib.com -

#90.從海盜說海運交通 - Google 圖書結果

作為繼紐約、漢堡、新加坡之後株式會社韓進海運在海外設立的第四個地區總部 ... 有限公司是世界最大的航運企業之一日本郵船株式會社(NYK)在中國開設的全資子公司。 於 books.google.com.tw -

#91.现代中国变动与东亚新格局(第二辑) - 第 2 卷 - Google 圖書結果

日本郵船株式会社 編『七十年史』日本郵船株式会社、 1956、12 頁。[ 8 ]大阪商船三井船舶株式会社編「大阪商船株式會社 80 年史』、 8 頁。[関西汽船株式会社編「関西 ... 於 books.google.com.tw -

#92.日本郵船株式會社英文 - 查查在線詞典

日本郵船株式會社 英文翻譯: nippon yusen kabushiki kaisha…,點擊查查綫上辭典詳細解釋 ... 怎麽用英語翻譯日本郵船株式會社,日本郵船株式會社的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#93.日本海事協會頒NYK集團子公司資安認證 - 工商時報

前排左起日本郵船株式會社資深常務經營委員兼資訊長丸山英聰、NYK液化天然氣船舶管理株式會社社長桑原敦郎日本海事協會會長富士原康一、日本郵船株式 ... 於 m.ctee.com.tw -

#94.紅毛港文化園區-過港船舶百科

船身漆有NYK LINE字樣,是成立於1870年日本郵船株式會社的貨輪。它最早是以九十九商會為名,後改名為三川商會,再改名為三菱商會,1885年與日本共同運輸會社UNYU合併 ... 於 hongmaogang.khcc.gov.tw -

#95.第二章日治初期的港口、鐵路與倉儲 - 政治大學

日始抵達基隆。1897 年9 月,日本郵船株式會社(以下簡稱日本郵船)亦加入命令. 航路,所用船舶為2,300 噸之橫濱丸,此船為台灣割讓日本時,首任總督樺山資. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#96.船舶管理公司合資契約」於9/8用印並生效- 新聞 - MoneyDJ

公開資訊觀測站重大訊息公告 (1328)中油公司-本公司、日本郵船株式會社及日本三井物產株式會社之『船東公司合資契約』及『船舶管理公司合資契約』 ... 於 www.moneydj.com -

#97.NYK:日本郵船株式會社(Nippon Yusen Kabushiki - 中文百科知識

日本郵船株式會社 (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) ,總部設在日本東京,是代表日本的三大主要船務公司之一。英文寫作“NIPPON YUSEN KAISHA”,標示為“NYK LINE”, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#98.日本邮船株式会社_搜狗百科 - Sogou Baike

日本邮船株式会社 (NYK)是日本三大海运公司之一,为三菱财阀(三菱集团)的源流企业。于1870年九十九商会(后改名为三川商会、三菱商会)设立。 公司名称日本邮船株式 ... 於 baike.sogou.com