星島日報 政治立場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 國際視野中的香港修例風波 和徐訏的 門邊文學:三邊文學之二都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新民主出版社有限公司 和釀出版所出版 。

南華大學 國際事務與企業學系公共政策研究碩士班 劉華宗所指導 陳炳男的 如何看待香港警察在「反送中運動」的工作壓力與角色衝突:以保一總隊為研究對象 (2021),提出星島日報 政治立場關鍵因素是什麼,來自於香港警察、反送中運動、工作壓力、角色衝突、保一總隊。

而第二篇論文台灣神學研究學院 神學研究道學碩士班 孫寶玲所指導 呂谷風的 《逃犯條例(修訂)》對香港教會的衝擊和影響:以香港浸信會聯會為例 (2020),提出因為有 逃犯條例修訂、反送中、香港教會、香港浸信會聯會、政教分離、社會參與的重點而找出了 星島日報 政治立場的解答。

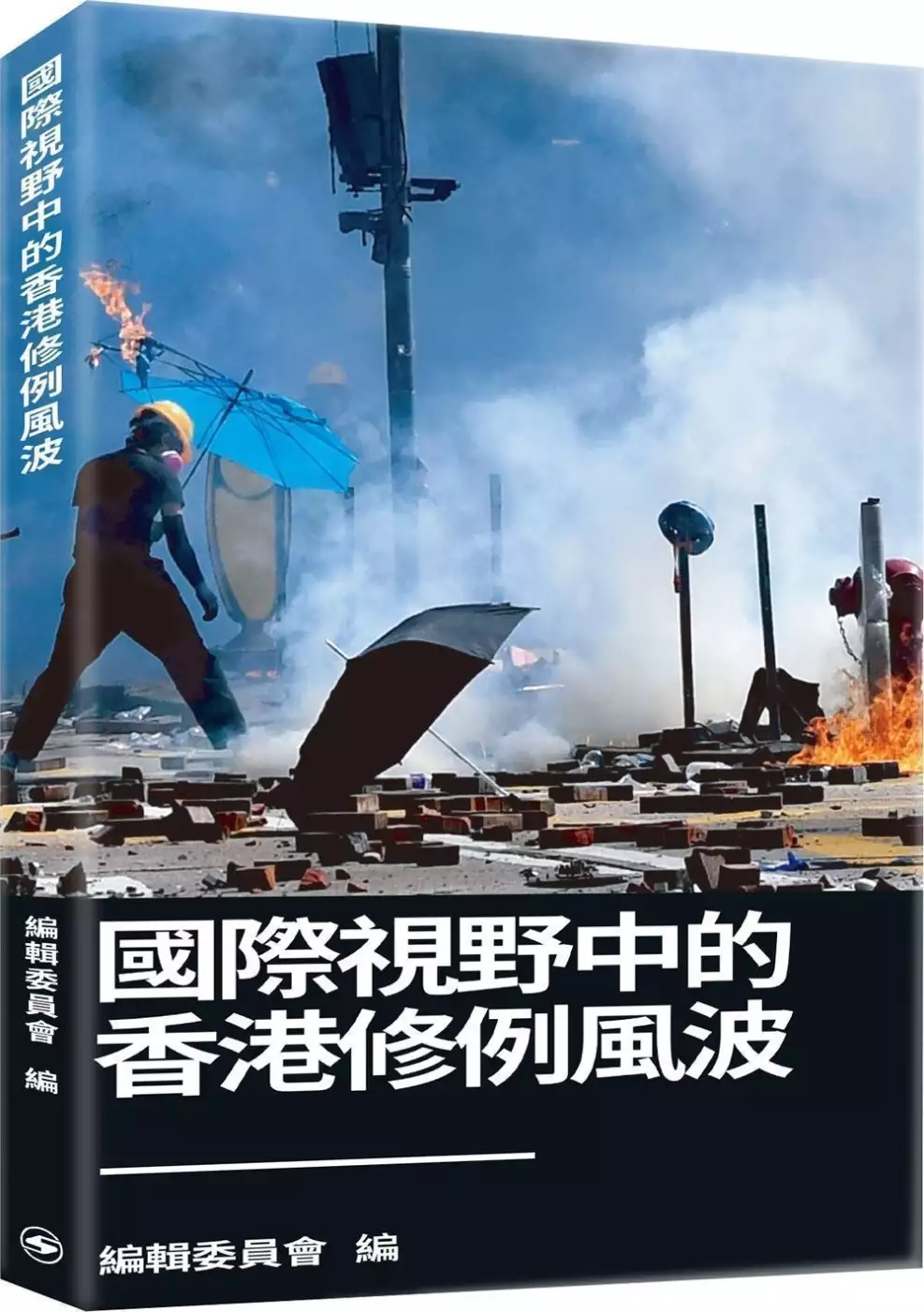

國際視野中的香港修例風波

為了解決星島日報 政治立場 的問題,作者unknow 這樣論述:

本書共收錄了二十五篇刊登或上載於世界各地不同媒體(包括報章、網誌、網媒等)的文章或視頻文字,由遠至近地呈現國際傳媒及身處香港的外國人或非華裔人士,如何評論香港這場持續逾半年的修例風波,以引起社會反思,幫助大眾洞悉風波的真相。 本書正文分為上下兩篇,分別展現遠距離的思考——國際傳媒,以及近距離的觀察——在香港的外國人或非華裔人士。本書文章的轉載或翻譯,均經過相關傳媒或個人直接授權。上篇共十六篇文章,從國際傳媒的角度,剖析今次香港修例風波的幕後操縱者、風波的屬性、傳媒在報導中的偏頗情況,以及風波背後的社會因素等問題。下篇共九篇文章,由在香港目擊風波事件的外國人,以及在

香港扎根的非華裔人士,分享他們對這場風波的看法及感受。 好評推薦 《國際視野中的香港修例風波》一書可望帶動各方面從較為理性和客觀的角度思考這場特大動亂。本書收錄了多篇來自國際傳媒、其他國家或地區的人士和若干在香港居住的非華裔人士對這場特大動亂及其參與者的觀察、感受、分析和報導。他們的文章和觀點反映了「局外人」的看法,非常值得各方面的參考和重視。尤其可貴的是他們能夠從更廣闊的宏觀和國際視野來研判香港的動亂,包括把這場特大動亂納入中美戰略博弈和國家民族的大框架中來探索。——香港中文大學社會學榮休講座教授、全國港澳研究會副會長 劉兆佳 這本新書《國際視野中的香港修例風波》,搜羅了香港去

年的一場政治風暴當中,國際上一些鮮見較為客觀的意見,特別是分析美國連番介入香港的事務背後,有着它本國利益的動機,值得細讀。……相信這一本新書,可以增廣大家的知識。——資深傳媒人 盧永雄

星島日報 政治立場進入發燒排行的影片

TVB女星翁美玲離開真相,同得罪某位阿姐有關?(靈凶翻騰半夜講呢啲 D100)

翁美玲(Barbara Yung Mei-Ling;1959年5月7日-1985年5月14日),香港出生,已故知名女藝人。1985年當時紅極一時的翁美玲突然自殺身亡,終年26歲。

翁美玲小名囡囡,香港出生,曾在香港跑馬地玫瑰崗學校小學部(1970年畢業)及中學部(1970年中一至1974年中四)讀書,為家中的獨生女,母親張明儀。翁美玲生父在海關工作,有兩位妻子。翁美玲幼年喪父,生父死後,翁氏母女得不到任何遺產。1973年翁美玲母親與廖錦棠結婚,並先移居英國,隨後1974年翁美玲移居英國與母親及繼父生活。廖錦棠先在英國雅息士郡開外賣店,之後轉到劍橋郡經營炸魚薯條店。[1]

1976年翁美玲在英國的劍橋藝術科學學院(Cambridgeshire College of Art and Technology)就讀高中期間與荷蘭同學羅泊·萊得鮑(Rob Radboud)相戀[2]。後來據羅泊·萊得鮑回憶,自己與翁美玲交往時起初翁美玲的母親並不同意,翁美玲因為感情脆弱曾在18歲和19歲連着兩年都曾經吃下整瓶安眠藥自殺,但所幸被人發現送去醫院洗胃,最終使其母默認翁...

相關香港新聞:

#英國 #唯唯 #英文 #d100 #tvb #IG #屋企人 #師傅 #係唔係 #好多人 #唔想 #唔記得 #唔要 #唔介意 #唔知咩 #唔捨得 #唔可以用 #唔建議 #唔用 #好輕 #好難 #女主角 #好似係 #娛樂圈 #因為你 #選港姐 #曾幾何時 #應該係 #冇問題 #炸薯條 #車頭相 #語重心長 #翁美玲 #阿翁 #任何人 #DG #肥姐 #講呢啲 #先見之明 #靈凶翻騰半夜講呢啲

如何看待香港警察在「反送中運動」的工作壓力與角色衝突:以保一總隊為研究對象

為了解決星島日報 政治立場 的問題,作者陳炳男 這樣論述:

本研究旨在探討保一總隊警察如何看待香港警察在「反送中運動」中所面臨的工作壓力及角色衝突,過去相關研究中之探討多侷限於台灣的陳抗活動,並無特別針對其他地區做研究,故研究者欲藉由探討此議題,提出台灣警察如何看待香港警察對於「反送中運動」之工作壓力與角色衝突。本研究採深入訪談法,以六位保一總隊警察為研究對象,探討香港警察在「反送中運動」的「工作壓力」及「角色衝突」。

門邊文學:三邊文學之二

為了解決星島日報 政治立場 的問題,作者徐訏 這樣論述:

天下並無「文學之門」。「門」是有的,但不是文學之門,而是文字之門,是技術之門。這不但是文學。一切藝術都是如此,老師能教的是技術與形式,是表現的方法。藝術則是從感受而來,感受是從生活而來,我們要表達感受,就要通過媒介——文字、聲音、顏色、線條與通過我們的技術——寫實,象徵,暗示,解剖……──〈《三邊文學》序〉 《門邊文學》為《三邊文學》中的第二編,「海派宗師」徐訏將「藝術源自生活」的精神落實於當代文化觀察中,透過其深厚的文史哲底蘊觀照當時中國藝文界,以犀利的筆鋒留下多篇觀察文章、為當代作家撰寫之序跋,以及諸多關於藝文創作獨樹一格的見識,橫跨至今依然能帶領讀者反思文學

創作的本質。 本書特色 §海派文學宗師徐訏在文學創作之外,評論文壇時事、為人做序之經典著作。 §《三邊文學》第二編:《門邊文學》,收錄五十二篇「文壇鬼才」徐訏的文學觀察與批判,橫跨至今依然能帶領讀者反思文學創作的本質。

《逃犯條例(修訂)》對香港教會的衝擊和影響:以香港浸信會聯會為例

為了解決星島日報 政治立場 的問題,作者呂谷風 這樣論述:

2019年香港因市民反對政府修訂《逃犯條例》引發了一場全球關注的公民抗命運動,這場「反送中」運動對香港社會造成很大的衝擊,撕裂了香港社會,不管是世代之間或是不同階級與政治立場的人,許多市民對政府的信任也蕩然無存。 基督宗教在香港社會中有著舉足輕重的地位,在香港有一定比例的人口信仰基督宗教,當社會發生如此大規模的公共議題時,建立在社會中的教會如何面對與回應當代社會所發生的議題顯得尤其重要。然一個地區的政教關係必定有其歷史脈絡,香港近代的政教關係必定深刻影響教會對於政府的態度與立場。 因此本研究首先整理了2019年至9月政府宣布撤回條例的歷史,並觀察、整理香港教會在這段期間如何應對這

樣大型公共議題,做了什麼事。進一步從近代香港教會歷史與政教關係探討香港教會的社會參與的歷程與演變,並探討反修例運動對香港教會造成的影響。 香港浸信會是香港基督教大宗,其信仰核心價值的「政教分離」常常被使用於教會與公共議題的論述上。因此本研究最後將聚焦於浸信會的信仰價值與香港浸信會聯會如何參與在反修例運動中?浸信會本身在面對這樣的公共議題時,碰到了什麼困難?做了什麼樣的選擇?以及浸信會聯會會長如何以信仰為基礎做公共論述?整個香港浸信會受到什麼樣的影響與改變? 期盼透過香港浸信會在反修例運動這段歷史中的所作所為,能夠在當代公共議題越來越多,越來越廣的社會中,有助於教會或基督徒整理過去,省思現在

,在未來能夠在面對社會議題時有所助益。