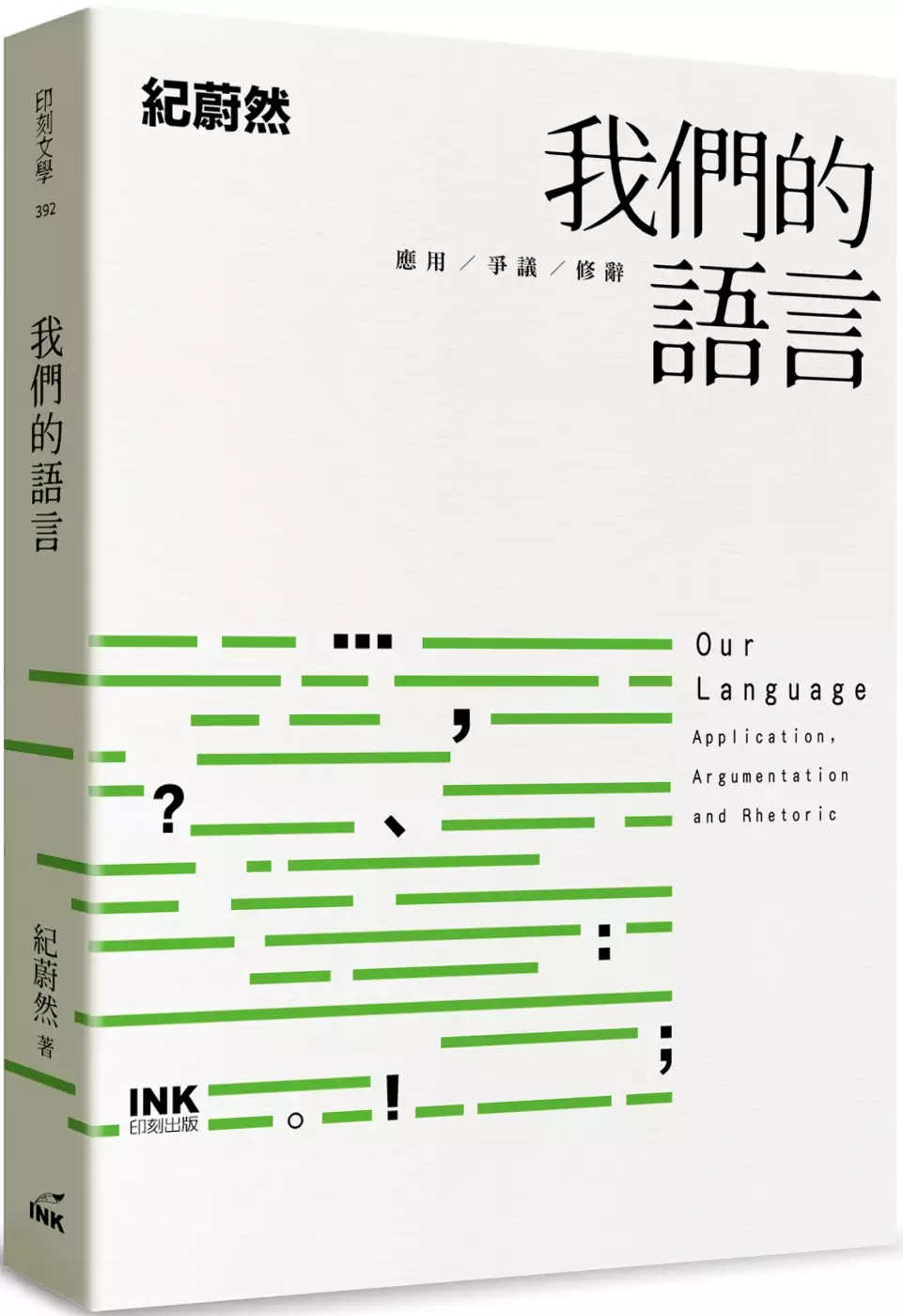

朋友英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦紀蔚然寫的 我們的語言:應用、爭議、修辭 和蔡寶賢的 海浪裏的鹽:香港九十後世代訪談故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站用英語寫一封問候朋友的信英文 - 三度漢語網也說明:用英語寫一封問候朋友的信英文 · 篇1. Dear friends,. Welcome to our school ! I'm Li Hua , a member of the Student Union of our school . · 篇2. Dear Friend,. 親愛的 ...

這兩本書分別來自印刻 和藝鵠有限公司所出版 。

輔仁大學 心理學系 宋文里、蔡怡佳所指導 陳斌的 女性存在處境的再探:以存在分析與夢的顯現為取徑 (2021),提出朋友英文關鍵因素是什麼,來自於女性、存在、夢境、夢想、存在分析。

而第二篇論文國立暨南國際大學 東南亞學系 林開忠所指導 陳晏羚的 文化衝擊與適應之道:臺灣人在新加坡之生活 (2021),提出因為有 新加坡、文化衝擊、文化適應的重點而找出了 朋友英文的解答。

最後網站洪都拉斯总统卸任前与蔡英文会晤称台湾是真朋友 - 美国之音則補充:台湾总统蔡英文星期六在台湾总统府会见来访的洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德 ... 埃尔南德斯表示,洪都拉斯和台湾“患难见真情”,两国是真正的朋友。

我們的語言:應用、爭議、修辭

為了解決朋友英文 的問題,作者紀蔚然 這樣論述:

沒有語言,事物無法現身。 貫通任督二脈的語言學秘笈 標點符號左右文意 稍有不慎便後悔莫及 錯置逗點要人命 不加分號打官司 驚嘆連連鬧離婚 語言癌問題不小 語言潔癖也是病 話語痙攣人人有 殭屍名詞殺不完 追求完美穩失敗 但人總想把話說得更好 可惜語言滑溜如泥鰍 揭示時遮掩 隱瞞時泄漏 唯有透過「心語」 始能窺見自我與他者的靈魂 24堂趣味十足的哲學課,以日常情境剖析語言的真相與迷思,從親身體驗回溯話語的源頭,一面舉起修辭刀,殺殭屍,解痙攣;一面提醒自己語言不停改變,或可選擇不隨波逐流,倒也不必口誅筆伐。 語言是抉

擇──伸展你的書寫以便伸展你的心智。 應用篇:剖析音標的重要、學習關鍵期、雙語利弊、難搞的標點符號、寫作指南和風格之要。 爭議篇:介紹語言學研究重要的爭論和假說,如語言的源起、演化、本能論和文化論、語言相對論等各學派的基礎論述。 修辭篇:探討語言的藝術,說話或書寫的技巧,即每個人以語言與人互動的方式。藉小說、戲劇、史詩和生活對話,揭示人們如何運用語言傳達字面上和字面以外的意義,進而揣摩心語,領會感受與言說之間的裂隙。 語言之間,無分軒輊;語言之前,人人平等。 本書特色 劇作家的語言課,破解日常生活的說寫迷思。 語言涉及教育、心理、文化、歷史、腦科

學、行為認知、人類學等,影響人類感知和思考模式,思考語言就是思考我們的存在。

朋友英文進入發燒排行的影片

我大家成日問我哋平時講中文多定係英文多

以前就一定係廣東話最多

但係自從請咗姐姐,再生埋小朋友, 英文就多咗好多

點解? 因为姐姐 唔識講廣東話

要大家都溝通到就一定要講英文...

Leaane 我條片真係太好玩

https://www.youtube.com/watch?v=wv8i40b_1m8&t=412s

所以我哋就繼續SARAH VS JASON 睇吓 實質邊個嘅中文係最勁(或者無咁差???)

SARAHhttps://www.instagram.com/rahrahsong/?hl=en

JASON https://www.instagram.com/chanjason_/?hl=en

#廣東話 #減壓 #GAG #屎尿屁

#放鬆 #中文 #poo #farts #pee

#牛皮燈籠 #單眼佬睇老婆 #老公荷包

#Cantonese #Chinese #English

#遊戲 #輕鬆 #學習

#Relax #Laugh #Fun

#好玩 #搞笑 #開心

#Happy #Funny #Smile

女性存在處境的再探:以存在分析與夢的顯現為取徑

為了解決朋友英文 的問題,作者陳斌 這樣論述:

本文是作者從自身困境出發,試圖理解自身的實踐行動,即作為一個女性的存在意味著什麼。這不是一般意義上的對女性存在的探索,而是在過去幾十年裡有那麼多女性研究後,更多的重新審視。文章以現象學「存在分析」和「夢的顯現」為取徑再次探索女性的存在處境。論文按兩條軸線展開,一條是女性存在主義的探討;一條是「夢的顯現」的方法論在應用中逐漸形成的過程。兩條軸線的交織體現在以三位女性的夢境為分析對象,結合生命史而勾勒出的「存在分析」。 文章第一部分為緒論,包括引言及前三章。主要是論文主題、研究方法形成的過程以及初步的女性存在主義的文獻探討。第二部分為方法論部分,包括第四章和第五章。在這部分以瑞士精

神病學家賓斯萬格(Ludwig Binswanger)為起點論述了存在分析的源起以及架構。此外,論述了賓斯萬格1930年發表的《 Dream and Existence》這本書中關於夢的分析的截然不同於佛洛伊德的觀點,即關注夢顯現出來的內容。並以法國哲學家福柯(Michel Foucault)對此的導論,論述了夢與存在的關係。本論文主體部分第六到八章,正是採用賓斯萬格關注夢的顯意的夢的詮釋方式,來做女性的存在分析。第三部分是主體部分,包括第六、七、八章。這三章是通過三位女性的夢境結合個人生命史,對三位女性的存在分析。第四部分是結論部分,包括第九、十章。第九章從身體層面論述女性的存在處境;第十章

總結先分述兩條線:女性的存在困境及「入夢」的方法論,再次論述女性存在出路的理論路線——表達與想像,以及現實路徑——三位女性的出路。最後是作者的反思。 「入夢」之為下沉,夢境成為鏡映現實的鏡子,「存在分析」則試圖勾勒出一個結構,一個可理解的局,將夢境的理解變為「語言的現實」,「語言的現實」之為上揚。女性困境的出路蘊含在方法論的探索中,言說、文學和藝術的表達與想像是女性困境的出路。

海浪裏的鹽:香港九十後世代訪談故事

為了解決朋友英文 的問題,作者蔡寶賢 這樣論述:

「我是誰?」是每人都曾向內心提出過的疑問,是成長中必須正視和處理的問題,也是尋找自我的起點。當嘗試回顧成長經驗,青春歲月固然是一個人混沌的蛻變期,但社會環境對一代人的影響,不容忽視。香港90後,成長於港英殖民末期與成為特別行政區的交接期──一個需要重新定義的香港。她既是90後土生土長的地方,也是這代人一起探索自我身份的地方。這種未知和不確定性教作者着迷,也引起好奇,想去了解90後的所思所想,因此蘊釀出這個人物紀實項目的念頭,嘗試想像和勾勒未來的香港。 此書收錄了廿九個由作者走訪和記錄的香港90後故事。物色受訪者過程中,作者盡可能訪問來自不同專業、身份和背景的90後。同時,為求內容盡量

貼近真實,所有訪談全為即興,沒有預先設定提問和角度,嘗試忠實呈現受訪者自身的成長經歷,還有他們對自我、生活、社會以至人生的理解和感悟,期望呈現並留下這代人具生命溫度的紀錄。 作者簡介 蔡寶賢 2013年畢業於珠海學院新聞及傳播學系,曾任職《星島日報》學生報《S File》及社區網媒「一小步」記者,涉獵範圍包括高中通識科、藝術及文化、社區營造及媒體項目籌組。現為香港藝術中心藝文記者、編輯及藝術行政自由工作者。 推薦序──呂大樂 準備中的一場世代對話 推薦序──梁栢堅 大航海時代的同行 作者自序 前言 我們這一代,香港九十後 第一章 混沌 過去 逃避 偽

裝 團結 遊戲 廢 聲音 笑話 誤會 第二章 重構 旅行 搵食 競爭 愛情 創作 錢 讀書 疲憊 家 跑數 機會 第三章 凝結 選擇 障礙 幫助 路 幸福 良心 開心 當下 跋 附錄 推薦序 準備中的一場世代對話 呂大樂 — 《四代香港人》作者 有時候,我會嘗試想像,假如在1950年向當年在香港生活的青年進行深入訪談,我們會聽到哪些心聲,得出一種怎樣的印象? 那批人沒有經歷甚麼「黃金時代」(因為很早便遇上戰爭),也沒有享受過繁榮安定(反而要很實在的面對有可能跟家人失散、生活上連基本生存也成疑問的苦況),同時還要顛沛流離,離鄉別井。他們當年身處香港,卻不一定視它為家。

能夠有瓦遮頭,已經相當不錯,很多人基本上連身份、認同、歸宿的問題想也未曾想過。當一切都欠缺確定性的時候,究竟一般人會想些甚麼? 現在,我們事後知道,當時無論悲觀、樂觀,以為自己只是暫居於香港,還是一早決定留下來,生活總可以捱得過去。甚麼安定繁榮,甚麼「黃金時代」,甚麼社會流動,甚麼「香港夢」,都是事後才提出來的描寫、想法。當一切尚處於現在進行式的時候,大家的說法都不會太過肯定。 半個世紀之後回望現在的「九十後」、「千禧世代」,到時又會有些甚麼看法?對該世代有何描述?今天的困惑到將來會演變為怎麼一回事?是一代人提出來改變社會現狀的綱領?還是只是一直流傳,但卻沒有甚麼結果的竊竊私語?究

竟後事如何,的確只有留待歷史來交代。 但無論如何,這一代的想法、聲音,應該有個記錄。 蔡寶賢通過二十九個訪問,嘗試呈現「九十後」的精神面貌。如無意外,一定有人會挑戰她的樣本,懷疑那些描寫的代表性。但我傾向於認為,這樣的提問抓不住重點。蔡寶賢要處理的不是個案的代表性,而是「九十後」精神面貌的立體感——「九十後」不是一個平面,而是各有不同的經歷、感受、想法。 她引領我們對「九十後」產生好奇,想知道更多。我讀後的第一個感覺,不是已知答案,而是想讀到更多故事,想從更多不同的角度來瞭解那一代人。她的工作是打開了話題——而我希望會因此而有更多的跨代交流和同代的對話。 跨代的與同代的

,同樣重要。 前言 我們這一代,香港九十後 長輩常說,我們這代人非常幸褔。出生和成長於早已沒有戰亂和現代化的香港,享受中、小學免費教育,有不同升學途徑,受惠社會褔利 。我們在物質充裕的環境下成長,衣食無憂。然而,伴隨我們成長的香港,一直經歷社會大變奏。 九七年,最年長的九十後還不過是初小學生,不知殖民地和回歸是何物。但一夜過後,一九九七年七月一日,大家說香港已回歸一河之隔的中國。中國政府頒佈《基本法》為香港最高憲制法律,列明一國兩制、港人治港、高度自治和原有社會制度與生活方式五十年不變的原則,安定人心。有長輩說擔心回歸,因為香港人見證了發生在北京天安門的「六四事件」,對回歸中國

政權存疑,觸發一波移民潮。一九八九年,我們還未來到這個世界,有很多事情不知道,也沒經歷過。對中國認識,不外乎地方很大,叫「大陸」,是父母或其他年長親友的鄉下。每逢大時大節或家族紅白二事,我們會跟家人回鄉探親。大陸的人都是黑髮黑眼黃皮膚,卻說着普通話或其他方言、寫着比我們要簡單一點的簡體中文字。在學校,我們翹著舌頭學普通話,唱一首叫《義勇軍進行曲》的國歌,曲風氣勢磅礴,只是不明白歌詞「起來,不願做奴隸的人們」的意思。到底是誰不想做誰的奴隸啊? 至少肯定,沒有人願意做奴隸。 根據是次計劃進行的網上問卷調查 ,受香港九十後分別選出,由一九九零年至二零一七年期間,對香港影響深遠的本港社會事件及世

界事件。受訪期由二零一七年七月開始至二零一八年九月,受訪者自願參與,共收到有六十四位回覆;其中,得到超過六成支持的事件(即三十九人或以上),由最高支持率開始,順序羅列如下: 本港社會事件 一. 兩傘運動(2014年)六十二人 二. 回歸中國 (1997年)五十九人 三. 開放「內地自由行」(2003年)五十四人 四. 零三年「沙士」(2003年)五十一人 五. 反《基本法》廿三條大遊行(2003年)四十五人 六. 推行「三三四」學制(2009年)四十三人 七. 銅鑼灣書店店員失縱事件(2014年)四十二人 八. 反教國事件(2012年

)四十一人 九. 頒佈《基本法》(1990年) 四十人 世界事件 一. Facebook面世(2004年)五十三人 二. 互聯網出現(1990年)四十九人 三. 911事件(2001年)四十七人 四. YouTube 面世(2005年)四十五人 五. 雷曼債券事件(2008年)四十三人 九八年金融風暴和隨雷曼債券問題而誘發的「金融海嘯」,香港出現負資產,我們看到父母為錢財心煩,終日眉頭深鎖,生活的確有拮据的時候,走過世紀交接,次年發生九一一恐襲,當晚電視直播着濃煙蓋頂的世貿中心,那震撼和不安的畫面深深烙印在我們的腦海。從此,全球恐襲

事件,接二連三。 零三年「沙士」(SARS,嚴重急性呼吸系統綜合症)疫症爆發和同年反對《基本法》廿三條立法的「七·一」大遊行,五十萬人上街開始蘊釀公民社會的氣候,民間自此積極監察政府施政。輿論意見不盡相同,反對或支持,多年來紛爭愈演愈烈,及至反國教運動和雨傘運動,算是近年較大規模的社會運動。無論我們認識政治與否、有何立場和想法,我們都認知道這一波波運動,正揭示了社會制度上的問題,求變與反對之聲,此起彼落。 一九九零年互聯網面世,我們經歷了整個互聯網技術的轉變,由電話線上網,到無線數據及智能電話。互聯網伴隨我們成長,在這個比現實要自由開放的全球國度,我們放眼世界,新事物排山倒海而至,

遊歷其中,霎時豁然開朗──生活是存在於現實和虛擬;對世界的理解,虛實兼收。 【良心】 受訪者:Rose / 1991年 / 見習律師 「現時走在這條路,可能是朋輩壓力,而社會大環境也叫自己要行一條專業的路。」Rose讀書成績好、中英語文能力高,邏輯思路清晰。大家都說,她不從事法律專業,的確浪費。「以前好想做老師,見自己高考成績不錯,最高程度可以讀法律系,而且當時感到在香港做法律的工作應該不錯,所以試試升讀。」 先入讀工商管理學院的法學,大學第二年轉讀新開辦的文學研究文學士及法學士。大學第一年,要應付商科的大量計算工作,Rose難過也吃力;第二年去讀到文學、電影和劇場,歷時五年

學習,她揚言是現時人生最無悔的五年。「上第一課,就讀莎士比亞的《馬克白》(Macbeth),我在堂上一直感動流淚。其實課堂只是談討論劇中馬克白為何有如此的人生選擇、面對何種兩難,但我終於讀到一些自己喜歡的!」 上年畢業,Rose正在一間國際事務律師行工作,「我已考了PCLL,現時要實習兩年,才能成正式成為執業律師。」在香港從事法學專業,不外乎普遍做大狀或事務律師。大狀要上庭打官司,跟前輩實習,如跟師傅學藝。事務律師則先到律師樓實習,之後才有律師資格。她笑着,「我沒想過走要大狀的路,但有想過可能不做律師。」 ********** 「以前年年寫《我的志願》都是做老師,可能跟爸爸是中學老師有關。小時

候我會扮老師,跟毛公仔上堂,還給他們自製手冊呢!但爸爸跟我說,現在做老師好辛苦,不如以前只需專注教學,卻有好多文件或報告要寫。」當老師的想法擱置一邊,直至大學期間到泰緬邊境做義教,十星期的教學體驗,她看到教育工作的可能性。 「我教一班來自泰國的難民小朋友英文,自己好喜歡教小朋友,也找到教育的意義。要知道緬甸的新聞只是為政府喉舌,新聞報導內容有自我審查。他們學會英文,是一個方法讓他們接觸到世界不同的資訊。」同時Rose亦在他們身上重新思考法律的價值。「中學時的自己好膚淺感到,認為法律就是我們每個人都要遵守和跟從的事而已。但背後牽涉人權和對個人的保障,我到大學才開始思考,並從難民的際遇,開始探究法

律在社會中,到底是一樣怎樣的東西。」

文化衝擊與適應之道:臺灣人在新加坡之生活

為了解決朋友英文 的問題,作者陳晏羚 這樣論述:

新加坡,對許多隻身前往當地工作的外國人來說,是個夢想工作地。然而,文化衝擊卻是遠比當初想像的來得更不同,該如何適應當地文化,以融入不同社會,對在新加坡工作的臺灣人,是一大挑戰。本研究以訪談法進行研究,訪談16位在新加坡工作的臺灣人,到新加坡生活之後,所產生的文化衝擊,以及適應之道。以紮根理論分析資料,找出並統整這些衝擊及方法。研究結果發現臺灣人在新加坡的文化衝擊與飲食習慣、衣著習慣、交通方式、語言、市容景觀、政府掌控、節慶習俗、多元種族、工作環境、表達方式不同有關。在新加坡的適應之道為:自我學習、參加休閒娛樂活動、請教當地民眾或與朋友聯絡、尋找與原生國家有關的事物。

朋友英文的網路口碑排行榜

-

#1.想用英文調情?成功撩妹與搭訕必備18組英文片語! | FluentU

喜歡的對象近在咫尺,或者原本就是朋友,要怎麼對他表明心意呢? 怎麼拿捏搭訕開場白,聽起來自然又有自信呢? 交給我們吧! 於 www.fluentu.com -

#2.曼哈頓國際語文中心- 當FB上有人請求加好友時

當FB上有人請求加好友時,我們都會看對方有沒有共同朋友,那共同朋友英文怎麼說呢? 答:共同朋友就叫做mutual friend 例句: I add John as my facebook friend because ... 於 www.facebook.com -

#3.用英語寫一封問候朋友的信英文 - 三度漢語網

用英語寫一封問候朋友的信英文 · 篇1. Dear friends,. Welcome to our school ! I'm Li Hua , a member of the Student Union of our school . · 篇2. Dear Friend,. 親愛的 ... 於 www.3du.tw -

#4.洪都拉斯总统卸任前与蔡英文会晤称台湾是真朋友 - 美国之音

台湾总统蔡英文星期六在台湾总统府会见来访的洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德 ... 埃尔南德斯表示,洪都拉斯和台湾“患难见真情”,两国是真正的朋友。 於 www.voachinese.com -

#5.共同朋友的英文單字 - 漢語網

【共同朋友】的英文單字、英文翻譯及用法:common friend共同朋友。漢英詞典提供【共同朋友】的詳盡英文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#6.要跟林靜儀一起正面迎戰蔡英文:讓台灣隊越來越壯大 - ETtoday

總統蔡英文表示,不只林靜儀一個人,前部長林佳龍、立委蔡其昌、友黨台灣基進的好朋友陳柏惟以及所有黨內同志,都會陪伴林靜儀一起衝刺,讓台灣隊越來 ... 於 www.ettoday.net -

#7.想用英文跟外國朋友聊電影?相關例句單字看這裡! - FUNDAY

想用英文跟外國朋友聊電影?相關例句單字看這裡! MAY 30, 2016. 相信很多人都喜歡看電影。跟朋友一起看電影、聊電影是稀鬆平常的事,而跟不熟的人要開始建立關係, ... 於 funday.asia -

#8.We're besties. 我們是閨蜜|EF ENGLISH LIVE部落格

那英文的「閨蜜」要怎麼說呢?你可以使用bestie(名詞),意為「最要好的朋友」,複數型是besties。 這個字一般使用於女生好友,雖然現在也有人用bestie來形容和女生 ... 於 englishlive.ef.com -

#9.7成新英文書]我用這幾句英文在全世界交朋友(英文學習書)

[7成新英文書]我用這幾句英文在全世界交朋友(英文學習書). $100. 尚無評價. 0 已售出. 運費: $50 - $60. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#10.各种朋友的英文怎么说?你只知道friend? - 一线口语

朋友 的英文怎么说?你只知道friend吗?除此之外还有其它表示朋友的英文吗?不知道不要紧,今天一线口语将分享关于各种朋友的英文表达。 於 www.e2say.com -

#11.朋友的英文翻译 - 海词词典

海词词典,最权威的学习词典,专业出版朋友的英文,朋友翻译,朋友英语怎么说等详细讲解。海词词典:学习变容易,记忆很深刻。 於 dict.cn -

#12.實用口語:「只是普通朋友」用英文怎麼說? - 人人焦點

還有哪些朋友? 今天就一併分享給大家~. No. 1 acquaintance 泛泛之交. acquaintance 在英文中表示「認識的人」,你們 ... 於 ppfocus.com -

#13.「好巧啊」在路上遇到朋友,英文該怎麼表達! - 壹讀

春節臨近,大家都開始在回家的路上,這時候,偶遇幾個多年不見的好友,想表達,哎呀這麼巧遇到你,用英文該怎麼說呢,馬上來學吧! 於 read01.com -

#14.女朋友英文太爛怎麼辦 - 語言板 | Dcard

女朋友英文太爛怎麼辦. 語言. 2020年2月11日00:41. 每次叫他多讀英文死就是不讀也跟他推薦可以用看影片的方式結果他居然能把she跟her搞混主格跟所有格/受格的差別欸! 於 www.dcard.tw -

#15.值得收藏!“朋友”用英语怎么说,“朋友”英语的表达方式!

今天,我们就来学习朋友的英文单词,朋友用英语怎么说? 1.buddy 在美国口语使用非常普遍,经常用来称呼对方,译为“兄弟、哥们”,指非常亲近的朋友,一般 ... 於 m.spiiker.com -

#16.【朋友英文】除了friend之外,怎麼用英文表達各種朋友關係!

BFF 最好的朋友 best friend forever 的頭字語,一般只有年輕女孩使用。 fast crowd 豬朋狗友 fast 有「放蕩」的意思,fast crowd 就是貪玩、不務正業的 ... 於 tw.englisher.info -

#17.Hang out:跟朋友一起打發時間

(我們何不一起去玩?) 英文hang out一詞是常用的口頭語,意思是「跟好友一起打發時間」,未必 ... 於 dusongtze.pixnet.net -

#18.女朋友英文除了girlfriend之外还可以怎么说 - 爱英语吧

中国古代并没有“女朋友”这个名称,“女朋友”是近代从英文“girlfriend”翻译而来。从前男性会以“佳人”、“伊人”借代恋人,“伊人”本义是“那个人”, ... 於 m.2abc8.com -

#19."讓我們做朋友吧"地道英文表達(圖)--實用口語 - 三毛英語季

"讓我們做朋友吧"地道英文表達(圖)--實用口語分析:大千世界,紅塵滾滾,於芸芸衆生、茫茫人海中,朋友能夠彼此遇到,能夠走到一起,彼此相互認識, ... 於 www.smyyj.com -

#20.GF是女朋友,BF是男朋友,那“BFF”呢?其实这种朋友才最可靠!

众所周知,在英文中,男朋友可以缩写成“BF”,也就是boy friend,女朋友可以缩写成“GF”,也就是girl friend。与此同时,朋友也有等级之分,比如说从 ... 於 www.sohu.com -

#21.憶李應元蔡英文:台灣失去好人才 - 新浪新聞

兼任民進黨主席的總統蔡英文於全代會中追憶前秘書長李應元。 ... 失去了一位好人才、民進黨也失去了一位好戰友,也是她的好朋友,還在盛年的李應元。 於 news.sina.com.tw -

#22.英文騎士團長:用繪本、橋梁書和小說打造孩子英語閱讀素養

想想你和朋友的友誼是如何維繫的呢?不就是那最單純、簡單的陪伴?陪伴不是那種轟轟烈烈的情感,而是一種療癒暖心的牽絆。故事中的麥基(McGee)先生和朋友間的情感正是建立 ... 於 books.google.com.tw -

#23.【 沮喪英文】安慰英文好好安慰身邊的朋友- 3分鐘搞懂!

【 沮喪英文】該如何用英文表達?先學好安慰英文,讓我們能好好安慰身邊的朋友。心情沮喪誰不會有呢?沮喪英文怎麼說?各種不同情境有各種不同的英文 ... 於 25hoon.com -

#24.大學朋友用英語怎麼說英文怎麼說

大學朋友用英語怎麼說英文怎麼說. 發布時間: 2021-02-23 11:34:09. 1. 大學同學用英文怎麼說. CLASSMATE 也沒什麼不可以個人意見,僅供參考。 2. 大學生用英語怎麼說. 於 www.cdswsjxx.com -

#25.蔡英文会见窜访台湾的洪都拉斯总统- 外交部:制造假象 - 环球网

蔡英文会见窜访台湾的洪都拉斯总统,还宣称洪台是真朋友,外交部:制造假象,自欺欺人. 来源:环球网. 2021-11-15 16:09. 17. 【环球时报-环球网报道记者乌元春】在11 ... 於 world.huanqiu.com -

#26.我要去「找」朋友的正確英文表達方式|Bring Your English to ...

關於英文教練Abby 的經驗http://my.englisheverafter.co/PYQEgNjL 訂閱Abby 的電子 ... 於 www.youtube.com -

#27.Google 翻譯

偵測語言. 偵測語言 英文 中文 日文. swap_horiz. 中文(繁體). 中文(繁體) 英文 中文(簡體). 正在取得譯文... 正在取得譯文. 於 translate.google.com.tw -

#28.別只會「Happy birthday!」英文9金句送出你最窩心的生日祝福

啊!今天他生日!?」 看到朋友動態出現一連串生日祝福的留言,心頭一驚,原來今天是朋友生日!慘了!來不及寫卡片、忘記準備禮物,至少也要留個言。 於 www.gvm.com.tw -

#29.洪都拉斯總統卸任前與蔡英文會晤稱台灣是真朋友 - 美國之音

台灣總統蔡英文星期六在台灣總統府會見來訪的洪都拉斯總統胡安·奧蘭多·埃爾南德斯(Juan Orlando Hernández,又譯葉南德茲)。埃爾南德斯表示, ... 於 www.voacantonese.com -

#30.關於朋友的英文諺語 - 名言佳句

以下是xx諺語網為您蒐集整理的關於朋友的英文諺語,希望對您有所幫助! 【關於朋友的英文諺語】. without a friend, the world is a wilderness. 沒有朋友,世界成了 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#31.【簡單5句英文自我介紹】快速讓新朋友認識你(中英翻譯)

自我介紹, 英文, 介紹姓名, 生日, 工作, 興趣, 用英文. 在認識新朋友時最常用的5句自我介紹會話,相互介紹的常用語。再介紹自己與了解對方前,記得先 ... 於 tripliz.com -

#32.朋友和同學的英文縮寫,好朋友的英文簡寫 - 優幫助

朋友 和同學的英文縮寫,好朋友的英文簡寫 ... 同學:clas**ate.縮寫:cm. 朋友:friend.沒有縮寫. ... bffbest friend forever. 小學同學初中同學高中同學用 ... 於 www.uhelp.cc -

#33.[網友的英文]網路交朋友Internet Friend,網路使用者(鄉民)Netizen

在跟泰國朋友解釋網友對某件事的看法時,忽然發現「網友」這個詞的英文?怎麼寫比較對? 網友的英文怎麼說?先了解中文的網友有兩種意思: 網友1. 於 john547.pixnet.net -

#34.「酒肉朋友」的英文怎麼說? @ 凱文說英文Let's English!

「酒肉朋友」的英文不是「酒」+「肉」直接翻喔! 你是個交遊廣闊的人嗎?你自認你所結交的朋友都能對你掏心掏肺嗎?這應該是很難吧,應該會有為數不少 ... 於 newsjkevin.pixnet.net -

#35.【交友英文】朋友除了『Friend』英文還可以怎麼說? - Cool3c

Bosom 有「胸;懷;內心」的意思,因此bosom friend 有知心朋友的意思。而buddy 跟pal 在英文口語裡也有「好朋友;夥伴」的意思。 於 www.cool3c.com -

#36.NS 夢幻朋友/ 中英文版- 電玩國度購物網

遊戲發生在美麗的奇幻森林中,一切皆有可能! 在魔法仙女奧雷亞(Aurea)的幫助下,您將照顧12個可愛的新寵物朋友! 照顧好他們,並確保您給予他們他們所需要的所有愛 ... 於 gameworld.waca.ec -

#37.英文版「變了心的女朋友」爆紅徐展元揚名國際

知名體育主播徐展元,經典名句「這個球就像變了心的女朋友回不來了!」連許多不是棒球球迷的民眾也能朗朗上口。他在昨天義大犀牛對兄弟象的比賽中再出 ... 於 sports.ltn.com.tw -

#38.一拍即合的好友怎麼說?和朋友有關的10個英文片語這樣說!

畢業季到來,即將各奔前程,大學時期認識形形色色的人, 有莫逆之交、一輩子的好朋友,也有恨到牙癢癢的豬隊友或是萍水相逢的路人, 於 engoo.com.tw -

#39.漂亮朋友(英文版) - 博客來

書名:漂亮朋友(英文版),語言:簡體中文,ISBN:9787205093334,頁數:178,出版社:遼寧人民出版社,作者:(法)莫泊桑,出版日期:2018/08/01. 於 www.books.com.tw -

#40.我們發現我們有一個共同的朋友英文怎麼說?

我們發現我們有一個共同的朋友英文怎麼說? ... 「今日事今日畢」英文怎麼說? 「物以類聚」英文怎麼說? 「己所不欲勿施於人」英文怎麼說? 於 bb-english.blogspot.com -

#41.英語新聞詞彙:“交男朋友”用英語怎麼說? - 英文輕鬆學

大家都知道英文中的“交朋友”可以翻譯成“make friends”,可是“交個男朋友/交個女朋友”在英文中該如何說呢?是不是可以照葫蘆畫瓢地將其翻譯成“make a ... 於 ezlearningenglish.blogspot.com -

#42.【英文謬誤】-Go way back老朋友了!. Mar 11, 2014 - Medium

Jason和Mike參加一個Party,會中遇Mike的朋友,是個老外,談得盡興,老外問他們: How do you become friends?(你們是怎麼變成朋友的?) 於 medium.com -

#43.爬山、健行的英文怎麼說?4 種登山英文的說法不藏私教學

今天介紹4 種登山英文的單字用法,下次就可以好好向外國朋友炫耀你爬過幾座山! 爬山是許多人都喜愛的一種休閒活動,除了可以親近大自然、在山林中呼吸芬 ... 於 ctee.com.tw -

#44.一輩子的朋友英語一輩子的英文是什麼? - 多學網

一輩子的朋友英語一輩子的英文是什麼? ... 就行了friends forever, 確切說是'永遠的朋友'。當然,表達的是同一感情。當你想說'you're my friend for life. 於 www.knowmore.cc -

#45.很棒的朋友- 英文翻译- Cncontext - 英语

很棒的朋友的英文翻译– 中文-英语字典和搜索引擎, 英文翻译. 於 cncontext.com -

#46.「真朋友」的英文怎麼說? - 中英物語ChToEn 知道

真朋友的英文例句. True friends are hard to come by. Once you have a true friend, you should be a true friend to him or... 於 www.chtoen.com -

#47.「我要去『找』朋友」的英文表達方式

然而在英文中,如果將「找」這個字,直接翻譯成“find” ,整個句子變成“I want to find my friend”, 卻有意思上的差異。這個英文句子的意思,其實是:「我要去找尋我的朋友 ... 於 bringyourenglishtolife.com -

#48.[學英文]_各種不同交情層次的朋友與朋友相關的英文單字

下面兩個類型的朋友在每個人心中可能就有不一樣的解釋,在英文字典裡面Close Friend熟的程度是比Good Friend的程度要低一點點的,可是在某些中文的翻譯 ... 於 icebearpapa.pixnet.net -

#49.朋友英文怎么写 - 沪江网校

沪江英语词库精选朋友英文怎么写、朋友用英语怎么说及怎么读、朋友英文怎么写、 ... friend Zone 朋友区间(指的是两个人之间的柏拉图式的友谊,其中一个人希望能和 ... 於 www.hujiang.com -

#50.日常英文對話#6 - 跟很久不見的朋友偶遇 - Learn With Kak

有一天Kay在街上遇到很久不見的朋友Laura,來看一下她們的英文對話吧。 於 www.learnwithkak.com -

#51.結識了許多朋友的英文怎麼說

結識了許多朋友的英文怎麼說. 中文拼音[jiēzhìlēxǔduōpéngyǒu]. 結識了許多朋友英文. have made a lot of friends. 結: 結動詞(長出果實或種子) bear (fruit); ... 於 dict.site -

#52.如何用英文說「辛苦了」? 5 種情境一次學 - 天下雜誌

日文、中文、韓文都有這句話:「辛苦了」,但英文中卻沒有直接的翻譯。「辛苦了」英文 ... 朋友、同事度過很辛苦的一天,跟他說:「你真的辛苦了」. 於 www.cw.com.tw -

#53.朋友英文諺語- 經典的句子 - 果果勵志網

朋友英文 諺語 ... 1、真金不怕火煉,患難考驗友誼。 True gold is not afraid of fire; adversity tests friendship. 2、真正的友誼地久天長。 True ... 於 www.gglzw.com -

#54.「男神、男朋友、男閨蜜」英文表達的區別,你知道嗎?

「男神、男朋友、男閨蜜」英文表達的區別,你知道嗎? ... 他們親如兄妹,他是她的全部。因為這個女孩的好朋友大多都是女性,所以,這位男性好友就被稱為「男閨蜜」。 於 ek21.com -

#55.交個朋友英文怎麼說? - 雅瑪知識

交個朋友的英語怎麼說. Make friends. 老闆:好吧,交個朋友,你給90元拉倒。 Boss: all right, make a friend, you pull down for90 dollars. 於 www.yamab2b.com -

#56.朋友的句子英文 - 勵志文學堂

朋友 的句子英文. 2017-08-05 本文已影響7.06K人. 1、真正的朋友,在你面前損你,在外人面前拼命維護你。 Real friends, hurt you in front of you, ... 於 www.lzwxt.com -

#57.洪都拉斯总统会蔡英文:和台湾是真正的朋友| 早报

正在台湾访问的洪都拉斯总统叶南德兹(Juan Orlando Hernández)今天表示,他此次访台想要传达清楚坚定的信息,就是朋友间患难见真情,在目前区域情势 ... 於 www.zaobao.com.sg -

#58.朋友英文縮寫 - 工商筆記本

2016年11月30日- 朋友的英文和同学的英文缩写是怎样的?... 朋友的英文和同学的... 展开全部. 同学:classmate.缩写:CM. 朋友:friend.没有缩写. 已赞过已踩过<. 你对这个 ... 於 notebz.com -

#59.關於朋友的英文諺語- 心靈的港灣 - 愛情婚姻

關於朋友的英文諺語 · 1、A friend is easier lost than found. · 2、A friend in need is a friend indeed. · 3、Between friends all is common. · 4、Life ... 於 www.soulbay.tw -

#60.快新聞/率團來台會蔡英文! 宏都拉斯總統

葉南德茲則對著蔡英文說,此次來到台灣要清楚表達一個訊息,就是「朋友之間患難見真情」,特別是在區域情勢緊張下,宏都拉斯希望來到這邊「跟台灣站在一起 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#61.死黨是bff 酒肉朋友及閨蜜的英文? - 香港經濟日報

死黨是bff 酒肉朋友及閨蜜的英文? · 1. 點頭之交 acquaintance · 2. 普通朋友 friend · 3. 熟人、親密朋友 close friend / good friend · 4. 知己 confidante. 於 topick.hket.com -

#62.公投四個不同意蔡英文:告訴全世界台灣值得信賴【談話全文】

許信良前主席、賴副總統、蘇院長、林錫耀秘書長、各位執政縣市的首長、各位黨代表同志、以及我們「友隊」的隊友們,還有在場很多百工百業的好朋友、各位 ... 於 www.cna.com.tw -

#63.洪都拉斯總統訪台晤蔡英文強調雙方是朋友患難見真情 - 香港01

蔡英文表示,這是新冠疫情爆發以來,首個來自拉丁美洲友邦的總統訪團,同時今年是台洪建交80周年,故此時率團來訪意義非凡。她又提到,近年來雙方在技術、 ... 於 www.hk01.com -

#64.閨密」英文該怎麼說?一定要會這11種形容朋友的說法

【生活英文】「泛泛之交」、「閨密」英文該怎麼說?一定要會這11種形容朋友的說法 · 1.nodding acquaintance · 2.wingman · 3.Bosom/buddy/friend/pal. 於 www.cheers.com.tw -

#65.【交友英文】朋友除了『Friend』英文還可以怎麼說? - 希平方

Bosom 有「胸;懷;內心」的意思,因此bosom friend 有知心朋友的意思。而buddy 跟pal 在英文口語裡也有「好朋友;夥伴」的意思。 Olga and I grew up together. 於 www.hopenglish.com -

#66.動物好朋友英文單字學習卡eBook - Kindle Store - Amazon.in

Animal Friends- Flashcards with Mandarin Bopomofo and Pinyin: 動物好朋友英文單字學習卡eBook : Chang, Lexy: Amazon.in: Kindle Store. 於 www.amazon.in -

#67.「你願意當我女朋友嗎?」英文怎麼說?

學會以上的單字和例句,你就會用英文表達「你願意當我女朋友」了吧! 想要知道更多有趣實用的英文,. 別忘了關注iVY BAR 的Podcast 頻道,. 每集10 分鐘,. 於 ivybar.com.tw -

#68."让我们做朋友吧"地道英文表达(图) - 实战英语口语

让我们做朋友吧"地道英文表达(图). 日期:2010-07-26 09:34. (单词翻译:单击). 大千世界, 红尘滚滚,于芸芸众生、茫茫人海中,朋友能够彼此遇到,能够走到一起,彼此 ... 於 m.kekenet.com -

#69.英文如何自學– 教你如何輕鬆用英文順利交到外國朋友

所以,交朋友,首先你要夠主動! english-friend-02-線上英文, 生活英文, 商業英文, 英文. 別害怕犯錯,其實別人不會那麼在意( ... 於 www.yesonlineeng.com -

#70.朋友的朋友英文- 英語翻譯 - 查查在線詞典

朋友的朋友英文翻譯: foaf friend of a friend…,點擊查查綫上辭典詳細解釋朋友的朋友英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯朋友的朋友,朋友的朋友的英語例句用法和 ... 於 tw.ichacha.net -

#71.我很高興能成為你的朋友怎麼用英語說呀? - 就問知識人

很高興你能把我當朋友英文怎麼說,我很高興能成為你的朋友怎麼用英語說呀?,1樓匿名使用者i m glad that you can regard treat me as your friend 2樓 ... 於 www.doknow.pub -

#72.經典英文友情句子 - 勵志人生網

1、Friends are like fiddle-strings, they must not be screwed too tight.朋友像琴弦,不能太擰緊。2、Without a friend the world is a wilderness. 於 www.zeelive.com.tw -

#73.誰是我的朋友的英文怎麼說 - TerryL

誰是我的朋友 的英文怎麼說. 誰是我的朋友英文. who is my friend. 誰: 見「誰」 shēn; 是: Ⅰ形容詞1 (對; 正確) correct; right 2 [書面語] (真實的) true Ⅱ ... 於 terryl.in -

#74.實用口語:「只是普通朋友」用英文怎麼說? - 每日頭條

acquaintance 在英文中表示「認識的人」,你們也許只是打過照面,並沒有什麼深交或實質性的往來。所以被成為「泛泛之交」。近年來隨著微信朋友圈的 ... 於 kknews.cc -

#75.蔡英文:不怕對手提公投要正面迎戰壯大台灣隊

對於年底四項公投,兼任民進黨主席的總統蔡英文今(14)日說,民進黨不怕 ... 蔡英文說,今年元旦以來,進一步的開放美豬,沒有對豬農朋友造成影響。 於 newtalk.tw -

#76.50個友誼英文名言佳句! - 英文庫

Hello, everyone! 我是英文庫的 Celine ,今天要來分享友誼的英文佳句~. 俗話說:「在家靠父母,出外靠朋友。」朋友是一生中不可或缺的角色,哈佛大學曾進行一份長 ... 於 english.cool -

#77.朋友除了friend還能怎麼說?快學起來!閨蜜、青梅竹馬的英文 ...

一句話來形容自己的交友圈,你會怎麼說呢?朋友分很多種,但每次只會講friend?趕快來看看以下12個種類,順便tag你的朋友告訴他! 於 www.businessweekly.com.tw -

#78.好朋友的英文朋友用英语怎么说呢? - 芝麻街英语

好朋友的英文朋友用英语怎么说呢? 桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。 朋友是另一个我,易失去而不易得。 生活中,除了用friend,朋友用英语还能怎么 ... 於 www.sesamestreetenglishchina.com -

#79.周华健《朋友》英文版歌词MP3 - 百度知道

Friend(朋友英文版) All these years,这些年 all alone,一个人 through wind,风也过 through rain.雨也走. With tears shed,有过泪. Mistakes made,有过错 於 zhidao.baidu.com -

#80.我想和你交朋友,用英文怎麼寫? - 好問答網

我想和你交朋友翻譯成英文是: i want to make a friend with you! 注:i would like to be friends with you是錯誤的,would like勉強可以用. 於 www.betermondo.com -

#81.这96条英文金句你们尽管拿去朋友圈装逼,逼格不高算我的输!

著名的哲学家尼古拉斯·赵四说过: 所以朋友圈装逼这种事很正常的今天知米妞就教教你们如何在朋友圈正确的装逼港真,这96条英文金句你只要发到朋友圈,配上一个高端图片 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#82.常見英文錯誤: “我的一個朋友” 到底怎麼說?

但就算真的有人只有一個朋友, 也會說my best friend 或my only friend (太慘了...) 這就像我們平常說my mother, my brother 一樣, 指的是某個特定 ... 於 blogs.teachersammy.com -

#83.如何用英文交到外國朋友?別只會問「What is your job?」

到了新環境,就更應該主動出擊開口說英文。 交朋友可以從職業、興趣、喜好切入,別只會問「What is your job?」來就看看Malfred怎麼做 ... 於 www.thenewslens.com -

#84.女朋友and 女朋友- 维基百科,自由的百科全书

《女朋友and 女朋友》(日语:カノジョも彼女 Kanojo mo kanojo ,簡稱「カノかの Kano kano 」)是 ... 2021年7月2日-9月17日, 星期五26:25(UTC+8), 簡體中文、英文. 於 zh.wikipedia.org -

#85.「一生為台灣自由尊嚴努力」 蔡英文、鄭文燦、柯文哲哀悼 ...

「我們的好朋友應元,在今天傍晚離開了」蔡英文昨日晚間於臉書指出,李應元在黨外戒嚴時期,是讓威權政府無法掌握的勇者,而在民主選舉的年代時,則是 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#86.力挺朋友的10句英文表达 - 英语点津

力挺朋友的10句英文表达. 网络 2015-08-17 15:54. 分享到. 相信很多人都在朋友遇到困难的时候跟对方说过“我挺你”,不过你知道这句话用英语该怎么表达吗? 於 language.chinadaily.com.cn -

#87.關於朋友的諺語英文- 勵志人生谷

關於朋友的諺語英文內容:1、朋友千個少;冤家一個多。Athousandfriendsarefew;athousandfriendsaremany.2、朋友乃第二個自我。 於 www.lzrsg.com -

#88.徐展元「變了心的女朋友」英文版老美也瘋狂 - Yahoo奇摩新聞

知名體育主播徐展元轉播時曾創造許多經典名言,許多球迷都能朗朗上口,現在一段招牌全壘打台詞「變了心的女朋友」英文版,連美國社群媒體都瘋傳。 於 tw.news.yahoo.com -

#89.你要去哪裡?去看我的朋友!(英文+附CD) - momo購物網

你要去哪裡?去看我的朋友!(英文+附CD) · 內容簡介 · 《你要去哪裡?去看我的朋友!》是由《好餓的毛毛蟲》作者艾瑞.卡爾與《十四隻老鼠》作者岩村和朗,這兩位東、西方 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#90.【重視朋友英文】"極為重視"英文-查查在線詞典 +1 | 健康跟著走

重視朋友英文:"極為重視"英文-查查在線詞典,極為重視英文翻譯:makethemostof…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋極為重視英文怎麽說,怎麽用英語翻譯極為重視, ... 於 tag.todohealth.com -

#91.他们变成了朋友的英文-英语-单呀的同学 - 学习经历

概述:本道作业题是单呀的同学的课后练习,分享的知识点是他们变成了朋友的英文,指导老师为邹老师,涉及到的知识点涵盖:【他们成为了好朋友的 ... 於 www.jsn88.com -

#92.朋友失戀了,如何用英文安慰對方?必學14個「萬用金句」絕對 ...

失戀往往伴隨大量複雜情緒,常讓人陷入痛苦深淵、走不出來。如果身旁正好有朋友剛經歷分手,該如何陪伴他們走過情傷呢?有沒有什麼話能讓他們好受一些? 於 www.storm.mg -

#93.蔡英文:美國贈我250萬疫苗是真朋友、真進展 - 聯合新聞網

蔡英文說,要感謝美國總統拜登領導的美國政府,對台灣人民的大力支持,其中來自美國國會跨黨派及各界好朋友的力挺,更是讓台灣在面對疫情考驗的此刻,加倍 ... 於 udn.com -

#94.美文賞析:朋友不需要太多,只要知心- 英文篇章 - 久久英語坊

對於我們中的大部分人來說,這一輩子會遇到不少朋友。 That's one thing about how beautiful life is. 這正是人生的一個美好之處。 於 www.jjyyf.com -

#95.【英文學習】研究:你真正的朋友只有5個

女研究:你真正的朋友只有5個How many friends do you really have? Many of us may have lists of contacts and f. 於 wordgod.pixnet.net -

#96.【建交80週年】蔡總統上午會見宏都拉斯總統一行葉南德茲

總統蔡英文13日上午在總統府,會晤來台訪問的宏都拉斯總統葉南德茲(左)。 ... 葉南德茲說,到台灣要展現「我們是真正的朋友,只有在患難時刻才能夠 ... 於 www.taiwannews.com.tw