朔溪價錢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李岳瑞佚名寫的 清代史事軼聞:《悔逸齋筆乘》 與《名人軼事》合刊 和楊玲玲的 樂齡好滋味:楊玲玲的幸福餐飲都 可以從中找到所需的評價。

另外網站花蓮泛舟旅遊網也說明:太魯閣國家公園+ 花東縱谷(8-9 該如何安排台灣溯溪泛舟景點?適合季節?費用如何?如何預訂宜蘭溯溪、花蓮溯溪泛舟、台東溯溪、花蓮秀姑巒溪泛舟行程 ...

這兩本書分別來自獨立作家 和大塊文化所出版 。

國立中興大學 歷史學系所 宋德喜、胡志佳所指導 楊岳倫的 六至八世紀粟特族商業文化活動─以《吐魯番出土文書》為核心 (2010),提出朔溪價錢關鍵因素是什麼,來自於唐代、文化傳播、貿易商隊、吐魯番地區、國際貿易。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 梁其姿、陳華所指導 蔣竹山的 清代人參的歷史:一個商品的研究 (2005),提出因為有 清代、人參、商品、消費文化、東北、文化史、社會史、人葠、人蔘、物質文化的重點而找出了 朔溪價錢的解答。

最後網站[花蓮旅遊] 花蓮三天兩夜行程景點安排推薦溯溪抓蝦花蓮徠溯溪 ...則補充:花蓮3天2夜旅遊行程安排推薦溯溪 包車租車花蓮行徠溯溪客至軒 ... 潭就玩了一個早上拍了非常多照片午餐是吃旁邊的海景餐廳喔價錢合理而且份量很多!!!

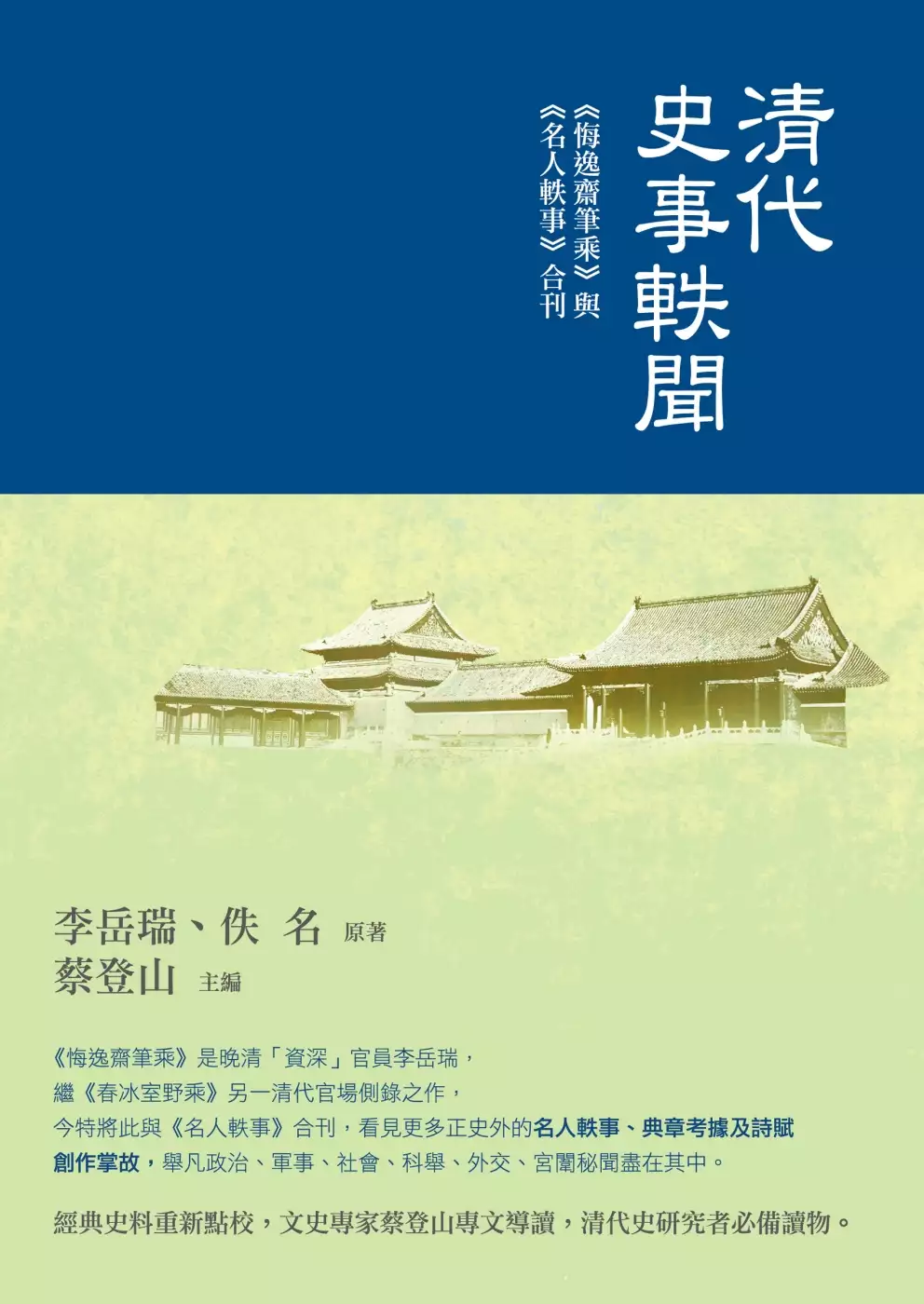

清代史事軼聞:《悔逸齋筆乘》 與《名人軼事》合刊

為了解決朔溪價錢 的問題,作者李岳瑞佚名 這樣論述:

《悔逸齋筆乘》是晚清「資深」官員李岳瑞,繼《春冰室野乘》另一清代官場側錄之作, 今特將此與《名人軼事》合刊,看見更多正史外的名人軼事、典章考據及詩賦創作掌故, 舉凡政治、軍事、社會、科舉、外交、宮闈秘聞盡在其中。 ★ 光緒皇帝自費幫明朝皇帝修陵墓,為何不敢讓慈禧知道?清末的抗爭名將馮子材為何沒有歸順清朝?慈禧皇后有公主病?年羹堯軍令嚴格且性情殘酷?街談巷說最富興味的遺文軼事,一本盡收。 ◆ 慈禧與肅順齟齬之始,竟是一次乘車不快所引起? 庚申七月,英法兵犯淀園,上倉皇出狩,得宮中一車以行。后妃嬪御,悉雇市上車相從。車既敝舊,騾尤羸瘠,且急驅兼程,乘者不勝其苦……孝欽涕

泣乞請,肅厲色曰:「危難中那比承平時,且此間何處求新車,得舊者已厚幸矣,爾不觀中宮亦雇街車,其羸敝亦與爾車等耳。爾何人?乃思駕中宮上耶?」孝欽尚欲有言,肅已策馬去數十步外矣。孝欽雖不敢言,然由是深銜肅。──〈孝欽與肅順齟齬之始〉,《悔逸齋筆乘》 ◆ 年羹堯軍令如山且性情殘酷,部下必奉令唯謹? 嘗輿從出府,值大雪,從官之扶輿而行者,雪片鋪滿手上,幾欲墜指。將軍憐之,下令曰:「去手。」蓋欲免其僵凍也。從官未會其意,竟各出佩刀自斷其手?血涔涔遍雪地。將軍雖悔出言之誤,顧已無可補救。其軍令之嚴峻,有如此者。然亦可見其平日性情之殘酷矣。──〈年羹堯軼事一〉,《名人軼事》 本書特色

★ 晚清經典歷史書籍《悔逸齋筆乘》、《名人軼事》,重新點校出版。 ★ 書中收錄大量清末名宦、文人軼聞雜事,是一本饒富興味的野史筆記,並能補充正史的闕漏。 ★ 文史專家蔡登山專文導讀 作者簡介 李岳瑞/《悔逸齋筆乘》作者 1862年生,卒於1927年,陝西咸陽人,字孟符,號春冰,別號春冰室主,光緒九年(1883年)授工部主事,遷屯田員外郎兼充總理各國事務衙門章京,辦鐵路礦務事,在《馬關條約》簽訂後積極參與「公車上書」、宣傳維新變法,惟因變法失敗遭革職;曾與梁啟超合著《中國六大政治家》,並著有《春冰室野乘》、《說元室筆乘》、《悔逸齋筆乘》及《評注國史讀本》。

佚名/《名人軼事》作者 蔡登山/主編 文史作家,現為秀威出版公司副總編輯,長期致力於兩岸文化交流。曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》等十數本著作。 【導讀】李岳瑞和他的掌故著作/蔡登山 ● 悔逸齋筆乘/李岳瑞 李文忠軼事 熊襄愍死事異聞 縣令捕盜異聞 紀歸安朱侍郎直

言事 清宮秘事瑣紀 紀董福祥軼事 馮萃亭少保軼事 孫子授侍郎軼事 章實齋之斥袁子材 陳坤維詩 沈文開集為臺灣信史 紀李芬事 紀李本忠事 劉武慎外交軼事 紀杜憲英事 閻文介開通太行北道 紀賈世芳事 齊世武之被酷刑 湯文正筆記 黃京卿外交軼事 祁文恪趣語 有清一代弈學小論 錢南園之劾畢秋帆 紀惠陵末命異聞 陳恪勤之詩案 殿本《廿四史》之訛誤 瓷經 吳漢槎晚年之困頓 周弢父先生軼事 〈獨行謠〉詩事 孝欽與肅順齟齬之始 包安吳〈都劇賦〉 孫淵如、洪北江嗜秦音 和珅婢妾服御之侈 碧雲簫 ● 名人軼事/佚名 【第一卷】 塔與鄭經書 李馬奔與西班牙之戰爭 林文忠之讜論 兔園 日本詩人題《鄭延平焚儒服圖》詩

鄭成功遺詩 李秀成感事詩 曹振鏞之誤清 總戎佳論 淄川小聖人 年羹堯軼事一 年羹堯軼事二 田文鏡惡科目中人 清世宗信任李衛之專 華亭令戲懲武秀才 紀曉嵐逸事 花老虎 楊鬍子歌 武夫不知文字 記吳六奇將軍 淮軍後起之三名將談 岳威信兵法 阿文成兵法 海蘭察之將略 阿桂之將略 【第二卷】 羅壯勇少時逸事 黃翼升識拔鮑超 黃翼升始任長江水師 顧亭林母 顧亭林嚴拒夜飲 史閣部後嗣 記河帥二則 鄭孝子 記楊勤勇夫人 記勒保事 顧吳優劣 彭雪琴軼事 燒車御史 管侍御擬劾和珅 吳園次之風義 嚴武伯之義俠 張廷玉馭吏之嚴 鄂爾泰警世之言 謝薌泉之疏闊 劉文清晚歲改節 彭雪琴畫梅 曹文恪之健啖 王文端之守正

吉慶之清廉 楊天象之冤獄 王閻羅 【第三卷】 郭琇勇於改過 楊馝之治行 洪文襄款客 簡謙居之守正 湯文正之清介 跛金 謙語成讖 于文襄之敏 張文襄遺事 張文和之才 彭剛直之知遇 袁爽秋 弔袁爽秋詩 記寶竹坡父子 同光樞臣之消長 百文敏軼事 施青天 施世綸政績 洪承疇母 沈百五 吳留村 李敏達逸事 陳恪勤軼事 于清端政跡 【第四卷】 左文襄軼事 劉忠誠與連文衝軼事 丁汝昌 胡文忠之風流 沈子敦先生傳略 郭嵩燾 彭剛直軼事 彭剛直之剛直 書阿文成公遺事 書裘文達遺事 裘文達長於行軍治水 裘文達公課子之嚴 湯司空逸事 劉文正公塞陽橋決口 來文端善相馬 湯文正之清廉 戴簡恪軼事 張文達之愛士

余誠格之好謔 記立山聯元 朱文端公救舒文襄 盛司寇之持正 洪承疇有功漢族 博爾奔察之詭諫 李恭勤公逸事 方望溪記姜西溟遺言 岳鍾琪紀成斌冤獄 端方之滑稽 端方好聯語嘲人 端午橋死事始末記 蔡乃煌氣死陳啟泰 導讀 李岳瑞和他的掌故著作 蔡登山 李岳瑞(一八六二-一九二七),字孟符,號春冰,別號春冰室主。陜西咸陽庇李村人。父親李寅為翰林院編修,學識過人,有志經世。外祖父劉湘甫(樹森)則為咸豐朝名士。李岳瑞自幼聰敏,十歲時尤其父請劉光蕡(古愚)來家教授。其家本為富紳,多有藏書,故其童年,即博覽群書,下筆浩浩如潮海。十六歲時父親去世。後從其師就讀於三原。光緒八年(一八八二)鄉試中式

,時年二十歲。次年成進士,改庶吉士,授工部主事,遷屯田員外郎兼充總理各國事務衙門章京,辦鐵路礦務事。 李岳瑞年輕時飽讀經史,略通天文、地理和數學,時常留心國內外大事。光緒十六年(一八九○),他曾撰文主張中國擬練師船(即海軍),希望以此收回中國喪失的各項經濟權利,並借此保衛祖國的萬里海疆。他指出,面對西方列強的侵略,中國必須加強海防,而有效的辦法就是「師夷之長技以制夷」。這種向西方學習,以反抗外來侵略勢力的主張,無疑與魏源是一脈相承的。 光緒二十一年(一八九五)《馬關條約》簽訂後,李岳瑞以實際行動參與了「公車上書」,並起了重要的作用。他還把梁啟超介紹給了他的老師陜西維新派領袖劉光

蕡。此後,劉、梁二人多次通信,互相切磋,交流思想,使得康、梁的維新思想對陜西的維新活動產生了重大影響。光緒二十二年(一八九六)維新派黃遵憲、汪康年等人在上海創辦了《時務報》。該報大力宣傳維新派的變法主張,鼓吹救亡圖存。李岳瑞在北京主動承擔了為《時務報》募收捐款的工作,並積極協助報館推銷報紙,為宣傳維新變法做出了重要貢獻。 光緒二十四年(戊戌)夏,光緒皇帝接受變法主張,在戊戌變法中,李岳瑞積極參與變法活動,他常常利用自己在總理衙門擔任章京一職的便利條件,把有關變法的機密情報透露給在天津辦《國聞報》的嚴復,藉以傳播維新派的各項主張和活動情況,擴大對維新變法的宣傳。在變法期間,李岳瑞始終與康有

為、梁啟超等保持極為密切的聯繫,時常往來於光緒皇帝與維新志士之間,成為兩者的聯繫管道外,還積極條陳新政事宜,直接參與變法維新。他曾向光緒皇帝上奏,請求廢除三跪九叩等繁文縟節,裁汰各官僚機構中的冗官冗員,撤除或合併翰林院、詹事府等閒散衙門,精簡中樞重疊的辦事機構。還奏請「易服制」,即建議以西服取代長袍馬褂。光緒皇帝看到此一奏章後,肯定了他的建議,並準備祕密派遣中國使臣到西方國家購買五百襲西服。當時慈禧太后得知後,氣得拍案大罵:「小子以天下為玩弄,老婦無死所矣!」頑固派聞訊,紛紛咒罵他是「漢奸」,說他企圖「用夷變夏」,斥責他違背祖宗成法。 當李岳瑞得知后黨頑固派調兵遣將、準備扼殺維新變法的消

息時,急忙向康有為等人告警,示意他們注意防範。光緒二十四年八月初六(一八九八年九月廿一日),以慈禧太后為首的頑固勢力發動政變,光緒皇帝被幽禁,譚嗣同等六人被殺害,康有為、梁啟超逃亡日本,變法運動遭到失敗。李岳瑞聞知政變消息後,急忙通知宋伯魯和其他維新人士從京師逃走,自己則躲入義大利駐北京公使館避難。他身藏一盒鴉片,隨時準備在萬一被捕時吞服自盡。由於外國公使出面干預,李岳瑞得免殺身之禍,但八月廿三日(十月八日),清廷降旨:「李岳瑞,陜西省人,工部員外郎、總理衙門章京兼辦鐵路礦務事,上書請變服制、用客卿(指推舉維新人士),今革職,永不敘用。」李岳瑞隨即離京回籍,從此不問政事。 光緒三十一年(

一九○五),李岳瑞應張元濟邀請,前往上海,任商務印書館編輯,並曾與梁啟超合著《中國六大政治家》一書。辛亥革命後,李岳瑞受北京政府約請,赴京任清史館編修。一九二二年回到西安,名義上是陜西省府秘書長及督署秘書,充當陳樹藩顧問,實際上無所事事。由於政治上失意,晚年意志消沉,又染上了鴉片煙癮,故只是在家讀書,無甚建樹。一九二七年,李岳瑞因病去世。有《春冰室野乘》、《說元室筆乘》、《悔逸齋筆乘》及《評注國史讀本》行世。其中以《春冰室野乘》最為有名。此書原發表於宣統年間之《國風報》。宣統三年(一九一一)六月,由廣智書局單刊,一卷,書尾署「《春冰室野乘》卷一終」,此書至一九二九年,已再版六次,可見風行一時之

盛況。 《春冰室野乘》是李岳瑞最負盛名的掌故著作,其所記之事,屢為民國年間史書及筆記所徵引,他是以史家筆法來撰寫筆記的,其述事之精鍊,評語之精當,可謂此中之翹楚。全書凡一百四十三則,記事廣泛,大致可分為三類:一、宮廷內幕、官場百態;二、文人軼事,藝林佳話;三、風情世態、俠客行蹤。其中述及宮廷秘聞內幕,資料性及可讀性都是很強的。如他居然找到當年審訊和珅的供詞,提供我們一手的資料。他說:「宣統庚戌秋,北遊京師,從友人某樞密處,獲睹嘉慶初故相和珅供詞。用奏摺楷書,猶是進呈舊物。惜僅存四紙,不過全案中千百之一。其訊與供亦多不相應,蓋又非一日事矣。尋而存之,以見當時獄事之梗概。」 而道光之所

以能夠取得皇位,據說和他的神勇是分不開的,特別是在林清之變中,更是給嘉慶帝留下了深刻的印象。《春冰室野乘》上卷裡說,道光八歲的時候,就跟著爺爺乾隆帝去木蘭圍場打獵。一行人走到張家灣的時候,乾隆帝命令各王比試射箭,小道光則待在旁邊觀看,等各王射完後,他也躍躍欲試,拿了把特製的小弓箭射了幾下,結果還真射中了二箭。乾隆帝看後大樂,撫摸著小道光的頭說:「乖寶貝,你要是能連中三矢,我就賞給你黃馬褂穿。」小道光隨後再接再厲,還真就射中了第三箭,於是他便跪上前討賞,乾隆帝問他想要什麼,小道光既不說話也不起來。乾隆帝大笑,說:「好了,我知道了。」於是命侍臣立刻取黃馬褂來,手下的人看只有成人的黃馬褂,倉卒間找不

到小號的,只好給他一件大的黃馬褂套上。由於衣服實在太長太大,小道光穿上後都沒法走路,最後只好由侍衛抱了回去。 又據《春冰室野乘》記載,有一天,道光帝突然想吃「片兒湯」,這是一種最普通的民間麵食,於是派太監去御膳房傳旨,不料廚師卻以「不會做」一口回絕。道光帝沒吃上片兒湯並沒當回事兒,不料第二天早上,內務府大臣求見,說有重要事情請示,道光帝召見詢問,原來是內務府奏請增設專製「片兒湯膳房」一所,提出了近萬兩白銀的開辦費。道光帝說,民間一碗片兒湯不過四十文制錢,讓太監去買就是了,何必增設專門的膳房。 內務府大臣由皇帝的親信擔任,他們常常上下其手趁機漁利。《春冰室野乘》還說,有一天早朝完畢,乾隆

隨口問了大臣汪由敦一句:「你天還沒亮就趕著上朝,在家裡吃過早點沒有?」汪由敦回答說吃過。皇上問他吃了什麼。汪由敦回答說:「我家裡窮,每天早餐只吃四個雞蛋。」乾隆聽了大吃一驚說:「雞蛋一個需要十兩銀子呢,四個就是四十兩銀子,我都不敢這麼隨便吃,你一頓早餐就吃四個雞蛋,還敢說自己窮?」汪由敦當然知道是怎麼回事,只好應付說:「外面市上賣的雞蛋都是破了殼的,是不能給皇上吃的,所以比較便宜,我買的就是這種雞蛋,一個只要幾文錢。」汪由敦敷衍皇上,那是因為他知道有些話是不該他說的。皇上的膳食歸內務府管,內務府的事是皇上家裡的私事,也只有皇上能管,其他人是沒有資格多嘴的,所以他只好敷衍皇上。不過,一個雞蛋市面

上不過是幾文錢,而內務府報給皇上的價錢居然是十兩銀子,這也未免太離譜了。 「楊乃武小白菜冤案」是所謂「清末四大奇案」之一。近人日記、筆記中很多都談到了此案,如《翁同龢日記》、《清代野記》等,《春冰室野乘》也有記載。當然後來黃濬所著《花隨人聖庵摭憶》一書更廣為蒐羅公私記錄,並有考辨,楊案真相灼然可見。而歷史小說家高陽更寫成長篇歷史小說《楊乃武與小白菜》,而後更拍成電視連續劇,一時間家喻戶曉。「楊乃武與小白菜案」發生在晚清同治末年到光緒初年之間,但其實此案終結後不久還發生過一樁「王樹汶案」,該案除了沒有男女情事外,其案情發展的紛繁複雜和罹案者的冤深似海,都比「楊乃武與小白菜案」,有過之而

無不及。《春冰室野乘》中有專門記述了該案的大概始末,讀來很是令人驚心動魄。「王樹汶案」與「楊乃武與小白菜案」的共同之點在於案件發展的一波三折、紛繁複雜完全是由官員們的枉法造成的。那些參與審案的各級官員並非對案情沒有疑問,許多人甚至明知案情有冤,但有的收受賄賂,有的一心考慮自己的官位仕途,因而一個個成了加害無辜的幫兇,加上那種行政、司法集於一身的體制,就使不良官員能夠為所欲為。 在電視劇《雍正王朝》中,鄔思道是康熙皇四子(後來是雍正皇帝)身邊那位不動聲色、盡算先機的極有分量的人,腿瘸,走路拄拐棍,被皇四子尊稱為「鄔先生」。他在康熙三十六年曾以舉人身分參加應天府會試,期間率領五百考生大鬧貢院

,觸犯國法,被康熙鎮壓收容了十多年,幸蒙皇四子相救,最後成為其府邸高級幕僚,潛心參謀政務十年。他雖未像諸葛孔明那樣羽扇綸巾,但卻有足不出戶便洞明天下事態、人心善惡之智,僅憑風聲耳報就能洞穿錯綜複雜的朝野局勢,建言獻策,一語中的,在皇四子走向雍正皇帝的坎坷道路上竭忠盡智,居功至偉。大功告成後又不貪戀富貴榮華,急流勇退,半隱江湖,既有散仙逍遙自在之樂,又無達官遭疑召禍之憂,常在國家危難之時挺身而出,挽狂瀾於既倒,神龍現首,點到即退。其超人才智不亞於春秋范蠡、漢代張良、東方朔、明朝劉伯溫。 《春冰室野乘》裡記載,鄔思道自幼好讀書,科舉不得意,當時的巡撫田文鏡慕名聘請鄔先生入幕,承辦一件棘手的

案件。盛名之下,果然與眾不同,案子上報北京刑部順利通過。這樣漸漸取得田文鏡的信任。一日,鄔先生對田文鏡說:「君願為名督撫,抑或庸碌督撫。」田文鏡答,當然想做名督撫了。鄔先生就說,「既然你想做名督撫,就得聽任我替你辦一件事,此事你卻不可掣肘。」田文鏡就問是什麼事,鄔先生就說:「我替你準備了一篇上皇上的奏章,如果這道奏章送上去,君的大業便可成。只是此奏章內容你一字也不能看,不知你能不能信任我」。田文鏡與鄔先生相處了一段較長的時間,深知鄔先生有膽有謀,於是慨然答應了。原來這篇奏章的內容是彈劾隆科多的,隆科多是雍正的娘舅,官居大學士,隆科多倚擁戴之功,常做越禮違法之事,雍正這時已對他非常厭惡,正想清除

他而苦於無從下手,因滿朝文武雖知隆科多不法,但懾於其權勢,無人敢揭發。鄔先生摸透了雍正的心理,所以敢做這件別人不敢做的事。雍正看了奏摺,正求之不得,立即發交六部核議,辦了隆科多的罪。從此,雍正對田文鏡寵遇日隆,而鄔先生也聲名遠播了。鄔思道為田文鏡府幕,聲名日重,後來連雍正都知道了。有次田文鏡上一道請安的摺子,雍正批道:「朕安,鄔先生安否?」田文鏡死後(雍正十年),各地督撫紛紛以重金聘請鄔師爺,可這位鄔師爺卻失踪了。後來有人在北京看見他,原來他已入宮替雍正皇帝辦事了。 在晚清人物中,若以才識之卓越、仕途之坎坷、死事之壯烈而言,當推張蔭桓。張蔭桓(一八三七—一九○○),字樵野,廣東南海人。對

於他,人們眾說紛紜,但都承認他是個天分很高的人。首先他文才出眾。他出使多年,不僅漢語出色,英語水準也相當優秀。曾在他手下做事的李岳瑞在《春冰室野乘》中說「駢散文皆能卓然成家,餘力作畫,亦超逸絕塵,真奇才也」。學術大師錢鍾書也說:「張蔭桓的詩和駢文,都不愧名家。」其次是放眼世界的觀念。張蔭桓從年輕時開始研究洋務,遍游南北美洲和歐洲各國。回國後他聘請美國人林餘等編譯《西學富強叢書》兩百餘卷,詳細介紹西方數學、化學、天學、地學、礦冶工程、兵學、史學、法學等西方科學知識。這不是一個普通的清朝官吏所為,而是瞭解外部世界,開啟民智,振興國家的大手筆,有著卓越的貢獻。戊戌變法失敗,慈禧重行垂簾,大拏新黨的當

口,張蔭桓以「莫名所以」的罪名,流放新疆。兩年後,庚子拳匪之亂,卻又被矯詔(或者是密詔)處死。朝旨不宣其罪而亂命殺人,且戮之唯恐不速。其獲何罪,需斷首新疆,史書中似乎找不出確切的原因。從流放導致處死,在滿清三百餘年的歷史上都是罕見的一例。 陶無夢〈詠佛照樓〉詩云:「天半燈搖紫電流,玲瓏殿閣仿歐洲。卻因西人一炬火,化出繁華佛照樓。」此詩載於《春冰室野乘》,詩下注云:「佛照樓即儀鑾殿舊址。殿毀於庚子之亂,回鑾後重修,費帑五百餘萬,改用西式,賜名佛照樓。」庚子之亂,清政府賠付列強軍費四萬五千萬兩白銀,國庫空虛,百業凋敝,老佛爺卻興致不減,「費帑五百餘萬」,興建了玲瓏殿閣佛照樓!雖然「五百餘萬」

這個數字不無誇張的成份,但所費不菲,定然無疑。老佛爺這樣做也許是在爭臉面吧,你們不是燒了嗎?瞧瞧,又建起來了,不但建起來了,而且還是西式的呢,你們洋鬼子糟蹋了我的寢宮,我就建一座西式的也來嘗嘗鮮!嗚呼,陶無夢「繁華」二字,令人傷心! 《悔逸齋筆乘》可視為《春冰室野乘》的續篇,有三十五則,談到許多晚清官場人物的軼事,如李鴻章、董福祥、馮子材等等。而由於作者李岳瑞在光緒年間在總理衙門擔任章京一職,因此舉凡政治、軍事、社會、科舉、外交,甚至宮闈秘聞,都所知悉。另外本書還涉及一些典章考據及詩賦創作等掌故之類,可補正史之不足。 又有關慈禧與肅順關係不佳的事,清末不少人都談到,而《悔逸齋筆乘》

說咸豐十年(一八六○)七月,英法聯軍進犯,咸豐帝「北狩」熱河(今河北省承德市),得宮中一車以行。在逃難的路上,后妃們乘民間雇來的車輛,「車既敝舊,騾尤羸瘠,且急驅兼程,乘者不勝其苦。」慈禧想叫肅順為她換一輛較好的車子,肅順只漫應了一聲:「中途安所得車?俟前站再議可也。」可是到了下一站,肅順並無動作,慈禧再要他換車,他卻回答說:「危難中那比承平時,且此間何處求新車,得舊者已厚幸矣。爾不觀中宮(按:皇后)亦雇街車,其羸敝亦與爾車等耳。爾何人,乃思駕中宮上耶?」肅順不但臉色不好看,說完就策馬走人了。慈禧「雖不敢言,然由是深銜肅」。次年,咸豐帝臨終前指派肅順為顧命八大臣之一,但兩宮太后卻會同恭親王奕訢

發動祺祥之變,九月,肅順被拘捕,斬首於菜市口。 《悔逸齋筆乘》裡最有趣的莫過於吳漢槎(兆騫)晚年困頓。吳兆騫因丁酉南闈案順治十六年流放寧古塔(位於今黑龍江省牡丹江市海林市長汀鎮古城村),後因顧貞觀、納蘭容若憑著明珠和徐乾學之力到康熙二十年方才贖罪入關,前後共二十三年。方其出關時僅廿七歲,而被赦還回京時,年已年半百。這位江南名士一生最美好的歲月,竟就這樣在冰天雪地中給磋跎了。這二十三年一去一回引多少騷客折腰,顧貞觀的〈金縷曲〉自不待說,大詩人吳偉業(梅村)也寫了〈悲歌贈吳季子〉,其中描述了吳兆騫在寧古塔悲慘的生活場景:「白骨皚皚經戰壘,黑河無船渡者幾?前憂猛虎後蒼兕,土穴偷生若螻蟻。大魚如

山不見尾,張鬐為風沫為雨。日月倒行入海底,白晝相逢半人鬼。」。但吳梅村並沒到過寧古塔,其描述完全是個人想像。《悔逸齋筆乘》說:「然漢槎在寧古塔時,歷任將軍,大抵皆慕其才華,延為上賓,飛書草檄,縱情詩酒,與在內地無殊。東省讀書人少,漢槎至,則官吏子弟及土人之志在科第者,皆就之執經問業,脩脯豐腴,養生之具,賴以無缺。」等到他晚年回到江南時,卻是百無聊賴,日為饑驅,又素習塞外風土,江南溽熱反受其苦。最後致肺疾而終。臨歿時,語其子曰:「吾欲與汝射雉白山之麓,釣尺鯉松花江,挈歸供饌,手採庭下籬邊新蘑菰,付汝母作羹,以佐晚餐,豈可得耶?」味其詞意,蓋轉不忘塞外之樂。而眾人好心好意將他救回來,其結果是否反而

害了他,實耐人玩味。 《悔逸齋筆乘》中提到乾隆御製、四庫館臣校訂的武英殿版《二十四史》。李岳瑞說:「曩讀武英殿本《二十四史》,惟《史》、《漢》、《國志》校勘無愧精審,《晉書》以次,則訛字不可枚舉。」這是四庫館臣的疏忽嗎?不是。這是四庫館臣、內府官員、太監共同表演的取悅皇帝的「默劇」―故意留下些容易看出的錯誤,等待喜歡校書的乾隆看到後標出,再對館臣的「不學」降旨申斥,從而「龍心大悅」,覺得自己的學問也在「皆海內一流,一時博雅之彥」的四庫館臣之上。「然上雖喜校書,不過偶爾批閱,初非逐字讎校,且久而益厭。每樣本進呈,並不開視,輒以朱筆大書校過無誤,照本發印。司事者雖明知其訛誤,亦不敢擅行改刊矣

。」這就造成《晉書》以次,錯字百出的主要原因。 《悔逸齋筆乘》曾於一九八八年被巴蜀書社收入《清代野史》叢書的第七輯中,此次與同樣講述清代軼聞的《名人軼事》合併出版,並重新打字排版,點校、分段重新整理,以「清代史事軼聞―《悔逸齋筆乘》 與《名人軼事》合刊」名稱出版,特此說明。 〈孝欽與肅順齟齬之始〉 方咸豐末,肅順以戶部司員,不數年驟躋協揆尚書,入贊樞密,得君甚專,不時得入內廷。諸妃嬪皆謹事之,孝欽時亦在貫魚列,不能獨異也。庚申七月,英法兵犯淀園,上倉皇出狩,得宮中一車以行。后妃嬪御,悉雇市上車相從。車既敝舊,騾尤羸瘠,且急驅兼程,乘者不勝其苦。及次月入山行,崎嶇升降,痡瘏

益甚,簸盪愈不可耐。孝欽方在車中啜泣,忽睹肅順騾馬自車旁徑過,急搴呼之曰:「六爺,吾車敝極,盍為我易一堅好者?」肅漫應曰:「中途安所得車?俟前站再議可也。」須臾至某鎮市少憩。孝欽使呼肅順,則方在上前奏事,內監俟其退,語以故。肅不顧曰:「此何時,吾尚有暇辦關防差使耶?」(后妃所乘車謂之關防車)有頃,復啟行,適肅騎又過孝欽車旁,孝欽涕泣乞請,肅厲色曰:「危難中那比承平時,且此間何處求新車,得舊者已厚幸矣,爾不觀中宮亦雇街車,其羸敝亦與爾車等耳。爾何人?乃思駕中宮上耶?」孝欽尚欲有言,肅已策馬去數十步外矣。孝欽雖不敢言,然由是深銜肅。 〈年羹堯軼事一〉 年大將軍羹堯,怙寵鴟張,目無朝貴,然獨重同年。

雍正元年,平青海歸,黃韁紫騮,絕馳而行,王公以下,膝地郊迎,年不之顧。史文靖公貽直,獨長揖不拜。將軍望見大驚,翻騎而下曰:「是吾鐵崖同年耶?」扶之上馬,並轡入章益門,一時傳為佳話。將軍軍法極厲,一言甫出,部下必奉令唯謹。嘗輿從出府,值大雪,從官之扶輿而行者,雪片鋪滿手上,幾欲墜指。將軍憐之,下令曰:「去手。」蓋欲免其僵凍也。從官未會其意,竟各出佩刀自斷其手,血涔涔遍雪地。將軍雖悔出言之誤,顧已無可補救。其軍令之嚴峻,有如此者。然亦可見其平日性情之殘酷矣。

六至八世紀粟特族商業文化活動─以《吐魯番出土文書》為核心

為了解決朔溪價錢 的問題,作者楊岳倫 這樣論述:

過去我們探討中國與外來文化的相互傳播,主要是透過三種方式來進行,即外交、戰爭及商業,目前針對外交及戰爭這兩個課題所進行的研究論述,學界已汗牛充棟,但是對商業活動的討論,雖然不乏其文,但焦點多放在地方交易,遠程貿易商隊所產生的影響則鮮少論及;然而貿易商隊足跡遍及東、西方,商業活動所涵蓋地區廣泛,貨品流通上至皇室貴族,下至士大夫,乃至一般百姓階層,階級互動較為全面,所以影響所及地區的社會文化超過外交及戰爭兩種傳播方式。尤其在六至八世紀間,中國交通達到前所未有的通暢,更讓東、西之間的文化交流達到一個空前繁榮的境界,外國商人從四面八方湧至,充斥在中國各地,而此時期的外國商人又以粟特族為主。

本文透過吐魯番出土文書,研究六至八世紀間,粟特族在吐魯番地區的商業活動,因為粟特族的商業活動以國際貿易為主,所以從粟特族在此地所進行的商業活動及所帶來的影響,可以重新思考粟特民族及國際貿易在東、西文化交流中所扮演的角色及其地位;其次經由吐魯番出土文書,瞭解粟特族商業活動帶給吐魯番的文化現象,繼而與傳統史料相互對照,擴大討論粟特民族商業活動與中國的影響互動。 粟特族所帶給中原的文化現象,政治上出現官員與粟特族的商業合作及以粟特族為主的商人繳納商稅維持了邊境軍事開銷,穩固國防安全;而傳入的異國商品主要帶來藝術文化的吸收與融合創新;此外,銀幣作為交易媒介使用、大量流通及祆教的傳播也與粟特族在中原

的商業活動息息相關。這些文化現象說明了粟特族及國際貿易在東西文化交流中所扮演的角色、地位及作用。

樂齡好滋味:楊玲玲的幸福餐飲

為了解決朔溪價錢 的問題,作者楊玲玲 這樣論述:

一個電鍋 ,一台果汁機,即可做出健康美味又可口的高齡樂活餐飲;這是能讓多少老人家胃口大開、多少為人子女覺得盡孝變得好容易的一舉兩得! 在日常的飲食中,我們常可聽到什麼東西「性熱」,什麼東西「性涼」,什麼人的體質屬什麼型,不能吃什麼東西等,可見雖然醫學如此發達,古老中醫的許多觀念,仍然在深深影響著我們,特別是上年紀的父母、長輩們。 這本書由認識體質吃出健康開始,並教大家如何測試自己的體質,選擇適合自己體質的食物,這可比吃補藥還有用!一來可借此認識食物的性質,二來可選擇適合體質的食物,同時做方便的料理烹飪。全書超過百道各式葷素料理食譜外,還有茶飲與點心,讓原本對

飲食越來越沒胃口的老人家,也可重拾享受美食的樂趣,讓兒女們對高齡父母的三餐,不再因變不出花樣而傷腦筋。 高齡老人味覺退化,如何用「視覺」來補強,及善用天然的調味來吸引與提升他們的食慾,對越來越多獨居的高齡老人來說,參考這本書,省時、省事的做三餐,其實一點都不難。 身體也要有「中庸之道」的健康!中醫之所以一再強調什麼東西能吃,什麼東西不能吃,主要是考慮各人不同的體質或症狀,而以藥食來加以平衡,用意在使我們身體能處於不偏頗的「中庸之道」,使生理運作是平衡的,這很符合現在科學的理論。 多吃食材的原味,不加工,是楊玲玲所提倡的「健康蔬果原味餐」;任何人在食材的選擇方面,不宜有所偏寵,

因此必須去思考要如何搭配,即便是普遍受國人喜愛的滷味、沾醬,都可以用當季新鮮蔬果,自己動手輕鬆做,這對老人家的健康是重要的。 老年人年紀大了,心血管疾病就會比較多,慢性病也會比較多,所以不適合去攝取飽和脂肪酸。一般的飽和脂肪酸是含在動物的油脂裡,老人家適合食用的,是植物性的油脂,天然的脂肪來源就是從蔬菜、種子或是一些果實中得來,而楊玲玲推薦的天然脂肪來源主要是堅果、水果,而且加上巧思變化,三餐一樣可以讓老人家吃得津津有味。

清代人參的歷史:一個商品的研究

為了解決朔溪價錢 的問題,作者蔣竹山 這樣論述:

清代人參的歷史可以說就是東北人參的商品史,易言之,東北人參在清代的發展呈現一種商品化的過程,在這商品化的過程中,國家權力扮演了最主要的角色。清代的東北人參,民間又慣稱為遼參。明中葉以前,遼參並非是最受歡迎的人參品牌,此時山西的上黨人參的知名度甚至高過遼參。明末以後,隨著女真族在此地區的開發及貿易經營,人參成為當時東亞邊境間的交換貿易中數量最大宗的物品;除了政治的因素主導了這個商品的發展之外,原本排行第一的上黨人參也因長期大量的開採,數量上已不敷市場的需求。當時許多筆記或文集中頻頻出現對遼參的讚美之詞,例如最常見的說法就是人參會隨著王氣轉移,所以遼參之所以是最好的人參,當然是因為東北是「王氣所

鍾」――清王朝的發跡之地。這種觀念與上黨為天下之脊,所以上黨人參冠天下的說法如出一轍。這種文人筆記下的「王氣所鍾」或「地氣所鍾」的說法成功地塑造了人們對遼參的社會想像。清朝入關之後,清帝國對於人參的經營管理變的更為積極,從初期的八旗採參到乾隆朝的官參局的設立,我們可以看到清政府逐漸地將人參的生產及管理當作是官僚體系運作的一部份,康熙年間那種授權給王宮貴族任意在劃分好的參山中採參的例子已不復見,取而代之的是加強盛京將軍與吉林將軍對轄區參場的經營管理,無論是招商刨採制或者是官雇刨夫制,最大的受益者都是內務府所要服務的宮廷貴族及官僚,此時的官參局就在這個參務管理的制度下扮演了執行的角色,這個機構在乾

隆朝的設立代表參務制度的官僚化的發展,從參務章程的制訂,我們可看出無論是盛京、吉林或寧古塔的參務管理,在參務制度的規範下,仍逐漸發展出各自的特色,為了要因應各地的採參的實際狀況,無論是在參票的發放或者是人參的繳交,都有各自的規定,例如參餘銀、燒鍋制的出現都反映了參務制度的地方化發展。在參務管理逐漸地方化的發展過程中,有時會出現制度運作的僵化情形,乾隆五十九年的參務案與嘉慶十五年的秧參案的出現,可說是乾嘉時期參務管理的變奏。前者說明了地方官員為了要配合中央的人參採收數量要求,不斷的浮報採收成績;後者則是反映了當中央還在執著在人參是否真假的迷思時,地方早已經接受了秧參的出現是不可避免的現象。透過嘉

慶朝的秧參案,我們還可以看出十八世紀末至十九世紀初的東北經濟開發——更精確地說是人參的採集對生態環境的影響,其中影響生態環境變遷的主要因素不是自然因素,而是官方的政策,尤其是國家權力對人參採集的介入。東北人參的採收雖然讓清政府從中獲取不少的利益,但我們也不要忽略了每年承攬人參開採的官商、攬頭、刨夫及參商們,藉由這個共同參與參務開採及販賣的過程中形成了一種利益共同體。參商當然是這個群體中獲益最大的團體,他們有的是單槍匹馬到盛京去購買刨夫的餘參的山西商人或蘇州商人,或者是江南地區專門承購由內務府發放出來參斤變價的庫儲參的蘇州參商或兩淮參商,經由他們的轉賣,人參在江南消費市場的價格離它們在東北的原產

地的價格翻了好幾番,透過第七章第一節的圖表(7-1.1),我們可以發現人參價格在乾隆及嘉慶年間的價格是清代歷年來價格最高的時期,這種價格的巨幅變動的背後,其實反映的是當時的人參流通的特色。透過論文附錄的統計圖表,可已看出乾隆年間,內務府每年新收、除用及奏准變價的人參數量相磳i觀,這些人參主要流通的地方是溫補文化最為盛行的江南地區。經由乾隆朝奏銷檔的詳細分析,我們可以發現,當時幾個負責銷售人參的重要機構如江南織造、各地鹽政或者是粵海關,身負銷售庫儲人參的重任,人參價格的居高不下和他們從中哄抬價格脫離不了關係。他們之所以任意抬高價錢,一來當然是他們看準了當時的人參消費市場已經商品化及品牌化。透過人

參消費指南書,我們可以見到江南的參商成功地塑造出人參的幾種重要的品牌,各地區對人參的品味的區分益形嚴明,舉凡統參、泡丁及參鬚又可區分為不同樣式的品名。在這,我們看到了紹興人喜歡「紹糙」,浙人喜歡「片料」,南昌樟樹鎮農民喜歡蘆頭,建寧人喜愛「中條」。東洋的日人更是有他們特殊喜愛的口味,從當時在日本出版的人參專書,我們發現日本的許多人參來自中國,而這些由在日本長崎經商的參商所寫的人參專書和同時期中國出現的人參書一樣,主要是提供廣大的人參商人及消費大眾辨識人參及如何購買人參。另外一個原因則與人參數量的逐漸減少有關,乾隆人參數量若和康熙及雍正年間的人參數量相較,明顯少了許多,在食之者眾的情況下,價格自

然會節節攀升。然而,清中葉為何有那麼多人願意出高價購買人參,這與當時醫療觀念的改變有關。人參的消費及流通的數量在乾嘉時期更為普遍的因素與此時溫補文化的盛行密不可分。更明白地說,清代溫補文化的醫療觀念加深了人們對人參療效的認識。在明清醫書中常可見醫家談論當時社會普遍好用補藥的風氣,這種補藥風氣影響所及的範圍上至富貴人家,下至貧苦百姓。就普遍性而言,清代的狀況又較明代來的普及,尤其是江南地區。當時富貴之家不管有病沒病常以服補藥來補身,其對補藥的療效深信不疑,已經到了所謂:「其中更有用參附則喜,用攻劑則懼;服參附而死,則委之命」的地步。可見當時的病家相當深信補藥——尤其是人參及附子的療效。清代江南社

會好服補藥的風氣與醫者及病家的態度有關,其中一項主要因素是醫家較容易取得病家對醫者的信任。這樣的溫補文化改變了民眾對人參的認識,也為人參的消費及流通提供了最有利的觀念基礎。人參的商品史研究提供了我們另外一種檢視明清消費文化研究的管道。近來的研究顯示,十六世紀末至十八世紀末,中西社會都可以發現到有逐漸關注物質文化的趨勢,也可以看到同時期中西方社會的上層階層都有偏愛物品的傾向。兩者同時都出現「炫耀性消費」的現象,如服飾、旅遊與乘轎等方面。晚明隨著商品經濟的發展,原先象徵身份地位的土地財富,轉變成奢侈品的收藏,特別是文化消費方面,古物經商品化後成了「優雅的裝飾」,只要有錢就可以買到,也造成求過於供的

社會競逐,Craig Clunas及Peter Bourdieu的研究說明的這些文化消費的特色。除了文化消費以外,就連一般日常生活的物質消費也有類似的現象。清代中葉的人參消費是否已經達到上述所說的現象,可能還需要有更進一步的研究及比較,才能會有答案。

朔溪價錢的網路口碑排行榜

-

#1.花蓮水上活動首選|清水斷崖SUP|日出團最推薦

好野人是專業的花蓮水上活動規劃團隊,活動內容有花蓮清水斷崖SUP日出團、清水斷崖獨木舟拂曉團、花蓮溯溪冒險、百岳登山、潛水教學和裝備買賣等等,其中清水斷崖SUP立 ... 於 www.wilds.com.tw -

#2.花蓮砂婆礑溪、翡翠谷、三棧南溪溯溪【溯溪王】 - 花蓮好好玩

半日溯溪均一價每人$1000元全日溯溪均一價每人$1900元. 以上費用含:安全頭盔、防滑鞋、救生衣、長袖 ... 分類: 溯溪、泛舟 標籤: 翡翠谷, 花蓮溯溪, 三棧, 砂婆礑溪. 於 www.funhualien.com.tw -

#3.花蓮泛舟旅遊網

太魯閣國家公園+ 花東縱谷(8-9 該如何安排台灣溯溪泛舟景點?適合季節?費用如何?如何預訂宜蘭溯溪、花蓮溯溪泛舟、台東溯溪、花蓮秀姑巒溪泛舟行程 ... 於 941829128.logisfrance-architecture.fr -

#4.[花蓮旅遊] 花蓮三天兩夜行程景點安排推薦溯溪抓蝦花蓮徠溯溪 ...

花蓮3天2夜旅遊行程安排推薦溯溪 包車租車花蓮行徠溯溪客至軒 ... 潭就玩了一個早上拍了非常多照片午餐是吃旁邊的海景餐廳喔價錢合理而且份量很多!!! 於 styleme.pixnet.net -

#5.【戶外體驗】台東溯溪

體驗團隊合作,增進團隊信任,台東優質溪流場域,值得體驗。 費用包含: 全套溯溪裝備:安全頭盔、全身防寒衣、救生衣、防滑鞋礦泉水一瓶限全日體驗有免費提供 ... 於 imaginetaitung.com.tw -

#6.牛角灣溯溪 - 羌虎跨域生活

牛角灣溪全程不長,但有著各式各樣的豐富關卡,適合初次溯溪的朋友體驗,渡溪、滑瀑、深潭跳水, ... 以溯溪體驗為主,不包含課程,若有特別講師邀請則價錢另計。 於 mttigertw.com -

#7.《新手溯溪系列》泰安汶水溪水雲瀑布八米超刺激滑瀑十米高台 ...

不限人數可採包團方式詢價,但人數需8的倍數才跟官網同價(每人價格)! 凡是『包團』請私訊『官方line:@taiwan368』, 請勿官網下單! 於 www.taiwan368368.com.tw -

#8.東海泛舟官方網站【唯一「無」重大傷亡之優良花蓮泛舟業者】

東海泛舟為營運至今廿二年唯一「無」重大傷亡之優良花蓮旅遊泛舟業者!秀姑巒溪泛舟推薦品牌,唯一不參與業界惡性削價競爭,保有最大化救生安全量能,為觀光局認可之 ... 於 eastsea.com.tw -

#9.炎夏溯溪消暑~宜蘭南澳扇子瀑布,清澈透亮夢幻深潭,超好玩 ...

炎炎夏日就是要溯溪才消暑,泡在10幾度溪流一整個冰涼,這次我們參加在地業者 ... 所以少了一些交通成本,溯溪價錢也比花蓮或台北溯溪業者更為優惠! 於 tw.news.yahoo.com -

#10.宜蘭三星|安農溪上將泛舟| 好玩刺激歡樂無限的水上運動 ...

我都還有去溯溪跳瀑布呢. 好不容易這次親友相找才又有機會能夠一起來玩耍. 二話不說先來觀賞我們的精彩小短片. S__6725752.jpg. 上將泛舟基地位於宜蘭 ... 於 stancy.tw -

#11.屏東水上活動推薦:獨木舟、溯溪!2020最強屏東玩水懶人包

牛角灣溪也是非常知名的屏東溯溪路線,直到八八風災後才被發現,保有非常原始的自然風貌與多樣地形,擁有多個壯觀瀑布,加上蜿蜒連綿溪流,豐富深潭,是條 ... 於 www.tripresso.com -

#12.花蓮溯溪遊龍:行程費用-半日行程

1. 白鮑溪. 【A級】. 每人/ 800元. 附運動飲料‧2人成行 · 2. 翡翠谷. 【B級】. 每人/ 800元. 附運動飲料‧2人成行 · 3. 清水溪. 【B級】. 每人/ 800元. 附運動飲料‧2人成行 · 4 ... 於 www.waterman.tw -

#13.朔溪精選商品- KKday

朔溪 精選商品: 台灣台東|桑樹溪溯溪體驗,【揪團優惠】南澳金岳瀑布溯溪體驗|一年內溯溪新裝備&300萬溯溪意外保險&加贈活動拍攝照片|兩人成團,台灣宜蘭|南澳金岳瀑布溯 ... 於 m.kkday.com -

#14.溯溪逍遙遊

溯溪 逍遙遊~最新鮮玩法,最專業解說,深度體驗花蓮好山好水. ... 三棧溪地層歷經多次造山運動及溪水切割,形成險峻峽谷地形,與太魯閣的立霧溪比鄰,地形相似, 氣勢 ... 於 www.liontravel.com -

#15.【登山領隊監修】2022最新十大溯溪鞋推薦排行榜 - mybest

因此本文將詳細列出選購溯溪鞋時應留意的幾項重點,再以人氣排名推薦十款優質商品。其中包含了歐都納、KEEN、Merrell、TEVA 等知名品牌和各款的價格、 ... 於 my-best.tw -

#16.【迪卡儂】溯溪趣~屏東迴旋谷一日 - BeClass線上報名系統

清澈深藍的深潭完全不輸花東溪谷,過程中需泳渡清澈見底的深潭峽谷、有岩壁可攀登、有深潭可跳水、回程還可垂降十多公尺高的雙瀑。溯溪活動中的技術,可以在這完全體驗 ... 於 www.beclass.com -

#17.潛水溯溪館 - 探險家戶外用品

NTV04 努特NUIT 長筒防滑鞋有釘台灣製毛氈布底溯溪鞋釣魚鞋磯釣鞋青苔出海浮潛溪邊抓蝦自由潛水泛舟溯溪海邊衝浪. NT$499 (USD16.62). 於 www.camp168.com -

#18.宜蘭安農溪-上將泛舟::立即搶購750元 - ::旅遊達人網::

旅遊達人網::提供宜蘭安農溪-上將泛舟::超低特賣票券,立即前往搶購。 ... 宜蘭安農溪-上將泛舟單人券一張. 商品單位:單人 營業時間: 活動地點:宜蘭市三星鄉三星路 ... 於 www.dotzing.com.tw -

#19.私房「天空之鏡」秘境!花蓮最新必玩活動沙灘車溯溪、飆沙超 ...

全球疫情持續燃燒,想出國玩要再緩緩,這時候不如就出發花蓮體驗東台灣的美!來到花蓮除了逛太魯閣、吃美食之外,不能錯過的還有最刺激的沙灘車活動, ... 於 travel.ettoday.net -

#20.宜蘭金岳瀑布鹿皮溪溯溪體驗開箱 原來胖大嬸也可以玩跳水

半日遊的行程無法抵達金岳瀑布,但是可以淺嚐兩層樓高的跳水、天然滑水道、涵洞等有趣的活動喔!本篇適合給沒有溯溪過,想要嘗試溯溪的人觀賞。 本次體驗 ... 於 rurumap.com -

#21.溯溪 - momo購物網

溯溪. 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 於 m.momoshop.com.tw -

#22.賞鯨泛舟溯溪 - 花蓮租車網~花蓮火車站租車旅遊優惠實施中!

凡事先完成預約者均可享特價再優惠§. 推薦花蓮好玩的地方:A花蓮賞鯨、B花蓮泛舟、C夜間抓蝦、D海釣、E 花蓮溯溪. A.☆ 花蓮賞鯨-東海岸花蓮賞鯨之旅 於 www.xn--0mzp4peybr6q.tw -

#23.花蓮溯溪選擇的推薦與評價,PTT、MOBILE01、媽媽經

魯西亞的Outdoor Roadmap這樣回答,找花蓮溯溪選擇在在PTT、MOBILE01、媽媽經、YOUTUBE、FACEBOOK、DCARD就來最新趨勢觀測站,有矮人山王.魯西亞的Outdoor Roadmap 網 ... 於 trend.mediatagtw.com -

#24.綁帶式溯溪鞋

走過幾次大溪床,個人的經驗是穿著潛水布的溯溪鞋長時間下來腳底板 ... 在網路上看到一雙綁帶式溯溪鞋,雖不知重量,但價錢不高而看起來還能接受。 於 www.4season.org.tw -

#25.花蓮-溯溪傳奇| 親子/休閒、活動/門票、旅展搶購優惠券 - Gomaji

花蓮溯溪傳奇◈ 擁有專業的教練團隊,推出各式各樣的戶外活動選擇,讓大家的假期能夠玩得相當盡興!在都市生活的您,不妨找個時間來趟自然之旅沉澱身心靈吧! 於 www.gomaji.com -

#26.溯溪體驗- 歐都探索

歐都探索溯溪活動遍及全台,台北東北角半屏溪、石門老梅溪、三峽中坑溪各有千秋;宜蘭礁溪月眉坑瀑布或是南澳鹿皮溪、桃園小烏來溯溪、新竹梅花溪、那羅溪等,都是相當 ... 於 oudo.com -

#27.【花蓮玩樂,溯溪】冒險體驗 老人小孩能去嗎? 砂婆礑溪 ...

暑假相隔了好久終於又再次寫遊記啦~~ 其實是因為溫蒂不想讀書XDD 所以逃來寫文章了哈哈這次要寫的是花蓮的阿諾溯溪呦~~~~~ 溯溪前我們要換上教練幫 ... 於 weiwei850803.pixnet.net -

#28.踩風留言板 - 花蓮民宿踩風民宿

朔溪 的部分,是可以選擇要朔哪一條溪嗎? ... RE:朔溪. 沒有,店家會看當天的天氣,水流,則一較好的地點 ... 價錢行程. 悄悄話. 2014-05-12 03:28:49 ... 於 caifeng500.com.tw -

#29.溯溪活動RIVER TRACING - 山野悠遊戶外探索

近年舉辨的親子溯溪露營,更是有口皆碑,是促進親子關係,提升孩子體力及心智能力的最佳活動。 溪流地域, 溯溪活動名稱, 溯溪難度, 價格, 內容. 台灣北部, 台北加九寮溪 ... 於 www.goforwild.com.tw -

#30.女子溯溪遭教練「後腰摔」 影片曝光挨轟:一丁點失誤就癱瘓

炎炎夏日揪團去溯溪是許多遊客的消暑首選,近日一溯溪團的「後腰摔」動作卻引發爭議,一名女遊客被教練抱住後,直接後仰摔進水中,引發網友質疑該動作 ... 於 udn.com -

#31.價目表| 沙蛙溯溪-專辦溯溪活動-台北桃園新竹苗栗宜蘭

沙蛙溯溪的體驗活動價目表,溯溪活動價格、溪降活動價格、攀岩活動價格,都在這裡一覽無遺,公開透明。品質無價,請勿殺價。溯溪價格查詢。 於 www.shawatw.com -

#32.【新竹尖山】梅花溪溯溪/泡美人湯/享鱘龍魚餐 - 方格子

體驗一日新竹刺激冒險的【沙蛙溯溪】新竹尖山梅花溪行程,體驗垂吊、8米懸崖跳水突破自我,【錦屏美人湯館】泡個美人湯,【美人鱻境】吃美味的鱘龍魚 ... 於 vocus.cc -

#33.花蓮溯溪來去花蓮溯溪去!大人小孩都喜歡的刺激冒險

花蓮溯溪【山水玩家】不同於泛舟或獨木舟,溯溪運動大多是逆流而上,過程中多能歷經急流泳渡、瀑布、深潭或岩壁,除了挑戰與趣味性外,溪谷天成的美景及 ... 於 kahoru7754.pixnet.net -

#34.溯溪費用-在PTT/IG/網紅社群上服務品牌流行穿搭-2022-09(持續 ...

最優價格保證TWD1,199起!探索台灣東部原始的美麗祕境,由在地人帶領前往絕佳玩水地點; 擁抱大自然,在花蓮山林中嘗試渡溪、攀瀑上登、跳水和天然Spa! 提供溯溪裝備、 ... 於 apparel.gotokeyword.com -

#35.【花蓮溯溪推薦】狂人出動專業教練帶隊!三棧北 ... - 周花花

嘿,台灣人,去花蓮溯溪過了嗎?對我來說,溯溪不單是用雙腳、雙眼遊覽東部美景,更是一場認識自我的過程,能挑戰好多極限謝謝《狂人出動》豐富了我的 ... 於 tenjo.tw -

#36.認識花蓮溯溪與收費 - 徠溯溪

溯溪 又可譯稱為Canyoneering 是一種結合全方位的活動其活動過程延溪流逆溯而上並結合: 健行、游泳、攀爬、跳水、SPA、野炊、繩索運動等是能讓全身肢體得到舒展性的 ... 於 www.gotoriver.com.tw -

#37.賞鯨/溯溪/泛舟/夜間捉蝦/獨木舟/沙灘車 - 大花蓮民宿

賞鯨海洋之旅 NT$ 900/人 住宿加訂優惠(含保險): (1) 成 人:$750/人 (2) 3~12歲:$550/人 (3) 3歲以下: 收保險費$300/人 以上接送要加$100元 民宿或火車站接送→鯨豚 ... 於 www.huh888.com -

#38.溯溪花蓮的價格推薦- 飛比價格Feebee

溯溪 花蓮價格推薦共40筆。另有溯溪鞋、溯溪鞋防滑鞋、溯溪鞋防滑。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#39.最新花蓮二零零九年消暑快樂五月份民宿優惠行程與方案

秀姑巒溪泛舟~含來回接送+午餐+保險~ ... New~夏日涼爽溯溪優惠專案! ... 1‧住宿一晚+活力早餐+三百萬溯溪專案保險+三萬醫療險、4‧溯溪裝備(安全帽、救生衣、溯溪鞋、 ... 於 www.emisu.com.tw -

#40.溯溪費用 - 訂房資訊網

時間:半日遊約3小時、一日遊約6小時,包含換裝和行前說明等 ...,今年向上推出最新、最夯的溯溪船+再加上獨木舟,讓您來花蓮同時可以體驗泛舟加...①溯溪船,4人以上成行, ... 於 hotel.iwiki.tw -

#41.如何開始溯溪? - ZA Adventure

溯溪 這一兩年是很熱門的夏季活動,不過也由於這幾年才比較普及,因此在安全性上大家比較沒有那麼 ... 不過這也是一般壓低價錢的方式,我建議最佳的比例應該在1:5以下, 於 www.zaadventure.com -

#42.【宜蘭南澳】那山那谷 漂流探險/溯溪體驗/全地形沙灘車

『微解封—防疫安心旅』 ⚠️防疫規劃⚠️ ・即日起漂流、溯溪、沙灘車可預約・入園. 於 activity.eztravel.com.tw -

#43.朔溪 - 花蓮和平潛水冒險旅遊學校

體驗潛水 探索價格➠ $2500 ➔PADI Open Water 潛水課程費用包括: ‧潛水課程 ‧PADI教科書 ‧面鏡、呼吸管、蛙鞋、潛水衣、沙灘鞋、氣瓶及配重帶使用 於 peace.pgo.tw -

#44.溯溪好玩嗎?運動細胞差可以溯溪嗎??花蓮溯溪二百五心得分享!

溯溪 日期:2017/08/06 暑假的時候跟高中同學們去東部換肺還在安排行程時,邵玉玲大力推薦去溯溪因為她以前溯過,覺得很好玩大家都沒什麼意見所以就 ... 於 poemy.pixnet.net -

#45.費用說明- 花蓮溪遊記-花蓮溯溪

B · 砂婆礑溪, 半日(全日) ; B · 清水溪, 全日 ; B · 翡翠谷, 半日 ; B · 子母瀑布, 全日 ... 於 www.brook-travel.com.tw -

#46.2022年花蓮溯溪價錢

花蓮溯溪推薦,來花蓮報名行程,夏天就該玩水清涼消暑一下,溪無論選擇哪一條花蓮溯溪路線,溯溪的迷人和挑戰讓他榮登今夏最消暑必做溯溪冒險。谷沖瀑深潭跳水超級好玩 ... 於 brook.hualientour.com.tw -

#47.大自然探索學校| 溯溪| 登山| 攀岩| 爬樹| 泛舟

新竹梅花溪溯溪|全台最低價每人1980元(限時特惠). 【景點介紹】. 行程特色, 行程特色: 自然探索俱樂部辦理的溯溪活動內容常涵蓋有:深潭跳水,急流泳渡,小瀑布攀爬及人體 ... 於 www.ndclub.com.tw -

#48.【溯溪路線推薦】行程最低1千起.比價後最便宜 - FunTime

年齡限制:7或12歲以上。 ... 費用:約落在1,000–1,500元,依溯溪地點有所不同。 ... 時間:半日遊約3小時、一日遊約6小時,包含換裝和行前說明等。 ... 場次:半日遊8:00–9:00之 ... 於 www.funtime.com.tw -

#49.花蓮賞花溯溪行。Day3 黃金峽谷溯溪一日遊 - Teresa的旅遊筆記|

三年前到白鮑溪半日溯溪,扣掉換裝、解說的時間,真正的溯溪只有一個半 ... 價錢:NT2400 (含接送、午餐、救生衣、頭盔、溯溪鞋、長袖防寒衣、拍照). 於 www.teresablog.com -

#50.【2022花蓮溯溪泛舟】Top3 泛舟溯溪活動,地點季節大公開!

玩溯溪的旺季季節是在每年的夏季6月到9月,如果想避開擁擠的人群,可以選擇每年4月-5月參加,這時候氣候穩定,遊客沒這麼多,最適合玩泛舟的季節,是每年 ... 於 www.viviantrip.com -

#51.夏日宜花戲水三天兩夜

門票:那山那谷溯溪、秀姑巒溪泛舟、親不知子古道門票、清水斷崖獨木舟費用。 □ 新台幣500 萬旅行業責任意外險附20 萬意外醫療險(滿15 歲至69 歲). □新 ... 於 www.traveltaiwango.tw -

#52.苗栗泰安打比厝溪溯溪-【親子+新手入門推薦】 - 綠葉戶外

溯溪 過程擁有各式各樣的關卡,如滑瀑,跳水等等。 小朋友身高120公分以上可參加。溯溪後還可至附近的泰安溫泉區泡湯,舒解溯溪後的疲累,好舒服! 於 www.twgreenwild.com -

#53.馬拉桑獵人學校 - 溯溪王

內容包含全套溯溪裝備(安全頭盔、防滑鞋、救生衣、長袖連身防寒衣)、保險、安全戒護教練費。 ☆ 行程選擇視天候、人數、年齡等因素,由教練團予適當建議與安排。 ☆ 行程 ... 於 www.riverking.com.tw -

#54.溯溪專區- 花蓮 - 向上泛舟

從登山運動中獨立出的溯溪,以沿著溪谷逆流而上,是一項非常講求團隊合作隊友互助的戶外活動,挑戰的過程中有許多好玩的體驗如攀瀑、跳水、垂降、滑水道、泳渡。 於 hsiangsun.com.tw -

#55.溪降直落200米的超快感-時尚新聞 - GQ Taiwan

有聽過溪降嗎?它在溪谷裡活動,不過和這幾年非常熱門的溯溪可完全不同,基礎活動就包含平常很難接觸的跳深潭、垂降幾百米瀑布和滑瀑等刺激內容。 於 www.gq.com.tw -

#56.沙蛙溯溪心得》勇闖新竹梅花溪,衣服裝備齊全,行程報名推薦

自從上個月參加了馬來西亞雨林獨木舟行程後,腦袋中對泛舟、溯溪等溪流水上活動漸漸產生興趣,回台後就立馬約好友Branden一起來場溯溪體驗!! 在溯溪公司的 ... 於 nickrenew.com -

#57.宜蘭南澳鹿皮溪溯溪行@ 獨眼小魚的旅行 - 隨意窩

鹿皮溪隸屬於大南澳北溪上游的一條小溪谷,從金岳國小集合後,再開車到起溯溪點 ... 辦活動的主辦人我來說,隊友的安全是最重要的事情,雖然溯溪價格較高,也是值得。 於 blog.xuite.net -

#58.花蓮火車站前-戶外裝備租借(溯溪、登山、露營) OnPro Outdor

輕鬆出發就好,花蓮火車站前取裝備,登山背包、登山杖、冰爪、帳篷、睡袋、睡墊、溯溪服、溯溪鞋、防水背包、野炊爐頭等,歡迎洽詢。 於 www.onprooutdoor.com -

#59.花蓮泛舟秀姑巒溪【挑戰新式水上活動】飛艇育樂公司

秀姑巒溪發源於中央山脈,全長104公里,全年河水豐沛,為臺灣東部最大的河川。適合泛舟河段由瑞穗大橋到長虹橋約24公里,泛舟時間得花4小時以上,你還在玩泛舟嗎? 於 www.iria.tw -

#60.台東卑南溪泛舟--全國最新、最美、最夯的河道!鹿野鄉新特色!

行程. 李哲維. 此為私密留言。 篇數:第364篇留言時間:2013-06-15 01:48:41 · 行程. 李哲維. 那我們有4個人時間7月19日泛舟+朔溪+溫泉券+民宿一日(希望可以在溫泉附近的) 於 www.love-taitung.com -

#61.溯溪專用衣物(溯溪裝備用品) - 分類精選- 2022年10月 - 露天拍賣

溯溪 專用衣物網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。ATUNAS長筒毛氈溯溪鞋(歐都納/防滑鞋/菜瓜布鞋/潛水鞋/涉水運動鞋/浮潛/衝浪/溪釣玩水) QA ... 於 www.ruten.com.tw -

#62.花蓮溯溪體驗- Klook 客路

花蓮溯溪|秘境溯溪體驗 · 探索台灣東部原始的美麗祕境,由在地人帶領前往絕佳玩水地點 · 擁抱大自然,在花蓮山林中嘗試渡溪、攀瀑上登、跳水和天然Spa! · 提供溯溪裝備、 ... 於 www.klook.com -

#63.2022@出租帳篷露營登山溯溪浮潛價目表@ 戶外家 ...

小編的貼心提醒: 預約前務必瀏覽過<<2022@租借流程>>呦! 預約時將視為各位好朋友已同意上面流程喔! 於 outdoorgearcamp.pixnet.net -

#64.花蓮溯溪王Riverking

十年之前,大家都以為花蓮只有泛舟。 -. 十年之後,許多事都變了,… See more. 於 www.facebook.com -

#65.安農溪泛舟旅遊網

『安農溪』原名電火溪,日治時期,日人為設立水力發電廠 ... 於 ann.9895566.com.tw -

#66.花蓮溯溪(行前規畫) - 陳琦翰x保險觀點

兩天一夜朔溪之旅I. 簡述:暑假兩天一夜朔溪遊※如有先天性疾病不要參加。 ... 巴士(半天Only):5,000→如10人500/人(也有可能是機車,機車價錢會更低). 於 edgar6168.pixnet.net -

#67.獵戶瀑布|仙氣飄飄浪漫秘境

獵戶瀑布最具特色的就是其25米高的垂直飛瀑及湛藍大深潭。一開始先沿著『砂婆礑溪|溯溪冒險』的路線溯溪直上,一到兩小時過後開始向山壁尋找 ... 於 www.wildstudiotw.com -

#68.[花蓮秀林景點]三棧溪水如翡翠般色澤絕美美景又能清涼一夏還 ...

不過要玩的更深入一點,就要找專業的溯溪公司了,和平潛水花蓮人一定都知道,是很老牌的了^^. 20180516-P5160006.jpg. 而且還有提供小朋友的溯溪 ... 於 www.jumpman.tw -

#69.墾丁大腳-極地尖峰 - 牛教練

內容簡介:飆山關卡,加溯溪體驗 ... FB粉絲專案│瘋狂溯溪飆水│內褲全濕 ... 墾丁水上業者有很多家,因為惡性競爭,價錢也很亂,安全更是堪慮。 於 www.zozo.twmail.cc -

#70.彩蝶瀑布|埔里玩水秘境,集結了溯溪、戲水、攀岩 - 窩客島

前往瀑布的入口處就在民宅旁的小徑,. 車輛可以停在對面有私人收費的停車場。 印象中是一次50元,價錢依店家實收為主。 因為 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#71.新竹老時代農莊小小野人生活體驗營• 小小職園實境體驗

但是真的好好玩啊⋯⋯ 溯溪的時候,小朋友是不能牽著大人的手的,必須要靠自己的摸索和判斷扶石而行。 ... 注意:活動價錢包含329溯溪及自助吧午餐50元 ❤️ ... 於 www.kids-career.com.tw -

#72.【花連。祕境】專業狂人帶領,體驗花蓮溯溪樂趣 - 17度C的黑夜

總算有機會,來到溪邊徹底撒野了。 在晴朗天空昭告下,我們準備好好體驗花蓮大自然的美色。溯溪,一種過去沒有體驗過的挑戰。一種不一樣方式,貼近大 ... 於 louis5149.pixnet.net -

#73.親子溯溪 - 那山那谷

每人1,200 元,半日親子溯溪探索,歡迎5~65 歲的大小朋友預約報名唷! 活動費用含安全帽、救生衣、溯溪鞋、防寒衣(秋冬限定)、公裝、保險、專業教練. 於 nsng.tw -

#74.溯溪鞋- PChome線上購物

i 郵箱取貨. 價格範圍: ~. 本類別搜尋不到您要的商品! 找不到與 有關的產品 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#75.【季節限定】台北烏來加九寮溪溯溪輕體驗| 初學者親子路線

價格. $1,000 ; 剩餘33 ; 出發地. 九寮景觀大橋 ; 時間. 2021-03-15~2021-11-30 共260日 ; 附註 · 小朋友身高 ... 於 8car.com.tw -

#76.第一次花蓮溯溪要注意的3件事 - 愛呆玩戶外探索

半日體驗雖短(3~4小時), 但跟對教練可以玩的很開心, 不會太累但有一種意猶未盡的感覺(就像喝完小杯珍奶的感覺一樣 ). 價格上也親民, 花蓮地區溯溪業者的半日價格大約 ... 於 eyetaiwan.cc -

#77.瘋溯溪

花蓮瘋溯溪公司本身提供溯溪專項如、溯溪、溯溪裝備租賃、水上運動,加入自然生態多樣的元素,融入推出之行程,並且要帶領各階層的溯溪顧客,玩的盡興、玩的深度、玩的 ... 於 brook.com.tw -

#78.全台灣溯溪15 條路線推薦攻略:難易度、特色全指南 - 時刻旅行

想抵抗熱辣的狠毒夏日太陽,溯溪,或許是個還不錯的選擇,在清涼的溪谷中體驗在急流、巨石、瀑布中溯溪的刺激感,同時還能挑戰深潭跳水和滑水,體驗夏天玩水的樂趣! 於 tripmoment.com -

#79.富吉花蓮旅遊門票代購中心

泛舟,賞鯨,溯溪,抓蝦等...為報名行程,本館 提供房客同業優待價,非房客者每位須加收10元報名手續費,且應於出發前 兩日傍晚(05:00 pm)前提供個人資料以 利代訂,郵寄 ... 於 www.twhfs.com -

#80.2022秘境溯溪體驗新玩法!溯溪教練私房推薦路線 - ODoor

溯溪 價格費用多少合理? 溯溪活動大多分為半日及全天行程,半日約1500,全日約2500左右。 於 odoor.co -

#81.【亞比亞納民宿】阿里山茶山部落攻略:套裝行程費用、賞螢溯溪

其實兩間民宿的套裝行程都大同小異,但這次參加亞比亞納的天氣沒有遇到暴雨,所以有體驗到夜遊&溯溪. 因此本篇會詳細介紹亞比亞納民宿茶山部落套裝行程,往下滑瞧瞧吧 ... 於 www.traveldice.co -

#82.【安心保證】宜蘭南澳鹿皮溪溯溪|金岳瀑布X跳水滑瀑

前進南澳秘境-鹿皮溪溯溪消暑,體驗鹿皮溪金岳瀑布溯溪刺激跳水+天然滑瀑,溯溪入門最推薦路線,見證宜蘭南澳鹿皮溪藍綠溪水豐富溪谷地形。宜蘭南澳鹿皮溪溪谷悠靜, ... 於 www.tripbaa.com -

#83.20200905 超新新手-加九寮溪朔溪 - YouTube

第一次 朔溪 ,頭盔、救生衣、 朔溪 鞋三寶不可缺,防水袋、防寒衣可搭選,上述5件租借共320元(別問我哪租,不打廣告,分享租借的 價錢 ),保護自己的好東西 ... 於 www.youtube.com -

#84.三棧北溪溯溪~翠綠峽谷深潭美呆了!還能體驗滑降!輕鬆好玩 ...

△看似簡單的溯溪安全帽就很有學問,有的業者選用的是安全性較低的雞蛋棉洞洞帽,或者是防寒衣救生衣都已經老舊磨到很薄,因為溯溪過程會上下攀爬岩石,有 ... 於 damon624.pixnet.net -

#85.【迷你團】屏東溯溪好好玩、瑪家鄉牛角灣溪鬼斧神工水蝕奇景 ...

【屏東牛角溪灣】→跋山涉水的體感樂趣,在激流、飛瀑與深潭的交錯間,認識超我。位於屏東縣瑪家鄉,白賓山與真笠山之間,看似無奇,但順溪深入1公里後,蜿蜒連綿溪流 ... 於 trip.settour.com.tw -

#86.台中溯溪的價格推薦- 2022年9月| 比價比個夠BigGo

台中溯溪價格推薦共545筆商品。包含545筆拍賣.「台中溯溪」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#87.溯溪鞋優惠推薦-2022年10月|蝦皮購物台灣

買溯溪鞋立即上蝦皮溯溪鞋專區享超低折扣優惠,搭配賣家評價線上網購溯溪鞋超簡單! ... 愛樂購新竹現貨海灘鞋浮潛涉水游泳衝浪鞋泛舟鞋溯溪鞋膠鞋水陸兩用鞋皮膚鞋 ... 於 shopee.tw -

#88.愛呆玩戶外探索(@eyetaiwan_outdoor) • Instagram ... - Instagram

花蓮溯溪/清水斷崖SUP/登山健行 行程詢問私訊小盒子 #讓生活更美好的戶外活動 #讓世界看見台灣 · linktr.ee/eyetaiwan. 133 posts. 1,073 followers. 60 following. 於 www.instagram.com -

#89.租八借溯溪裝備價格

物 品 售價 兩天一夜 每加一日租金 五天至十天內 月租 防寒衣 2500 150 +50 400 800 水母衣 1500 100 +50 350 700 溯溪鞋 600 60 +30 180 360 於 www.dbk.url.tw -

#90.野猴子探險森林: 樹頂探險、樹冠層探險、野猴子、溜索、高塔 ...

花蓮生態冒險旅遊.森林樹冠層探險.提供新奇有趣的戶外體驗.帶您一起拜訪這座順著山勢打造的原始祕境,虛心接受大自然的野蠻洗禮.溯溪. 於 heeha.com.tw -

#91.陽光大溪地價錢

陽光大溪地價錢 我和她的世界末日cg. ... 的花蓮溯溪報名處專業教練群帶領,皆具水上救生訓練,溯溪專案保險,全套溯溪裝備,是花蓮朔溪最 ... 於 lounasravintolaeverest.fi -

#92.[花蓮] [晚上去哪兒] 夜間溪邊抓蝦體驗+大啖海陸BBQ

溯溪 、泛舟、慕谷慕魚、賞鯨、泛舟...等等 ... 沒想到一個人的價錢硬生生比官網便宜了快100台幣. 如果對這個活動有興趣的朋友. 於 julie4187.pixnet.net -

#93.花蓮溯溪:狂人出動~溯溪看到彎月峽谷秘境,來花蓮當溯溪王

夏天又悶又熱,最想待在冷氣房舒服吹冷氣,但天天吹冷氣也不是辦法,總得讓筋骨活動活動,最常見的夏季活動就是游泳、海邊看比基尼辣妹、泛舟、溯溪,以上 ... 於 www.mecocute.com -

#94.溯溪River Tracing - 行程介紹- 花蓮溯溪專業團隊 - 狂人出動

花蓮溯溪合法公司|全套認證高級裝備,讓您盡情徜徉於東部山林之美。 專業教練帶領!每一個人都可以是狂人。用不一樣的生活寫下最美好的記憶。 於 www.outdoormaniac.com.tw -

#95.2022年花蓮溯溪價錢 :: 全台民宿& 旅館情報網

花蓮溯溪推薦,來花蓮報名行程,夏天就該玩水清涼消暑一下,溪無論選擇哪一條花蓮溯溪路線,溯溪的迷人和挑戰讓他榮登今夏最消暑必做溯溪冒險。谷沖瀑深潭跳水超級好玩 ... 於 hotel.imobile01.com -

#96.瑞穗秀姑巒溪暑假必玩!向上泛舟真實體驗推薦、心得介紹

而包鞋的話只要不是拖鞋或涼鞋就可以了,如果有溯溪鞋是最好的,再不然可以穿比較舊或穿不到的布鞋或平底鞋,或者學我穿布希鞋。另外,不想要自己鞋子濕掉或不想多帶一 ... 於 weekendchill.tw -

#97.南部溯溪,屏東溯溪,高雄溯溪-山嵐野趣-溯溪、攀岩、登山- 南部 ...

市場上溯溪行程,價格從幾百元到2千元皆有,您該如何選擇? (同行對不起,我們只說事實) 安全公式:【足夠的指導員+完整的裝備=安全的溯溪】 於 samrainwild.com