東海大學英文畢業門檻替代課程的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

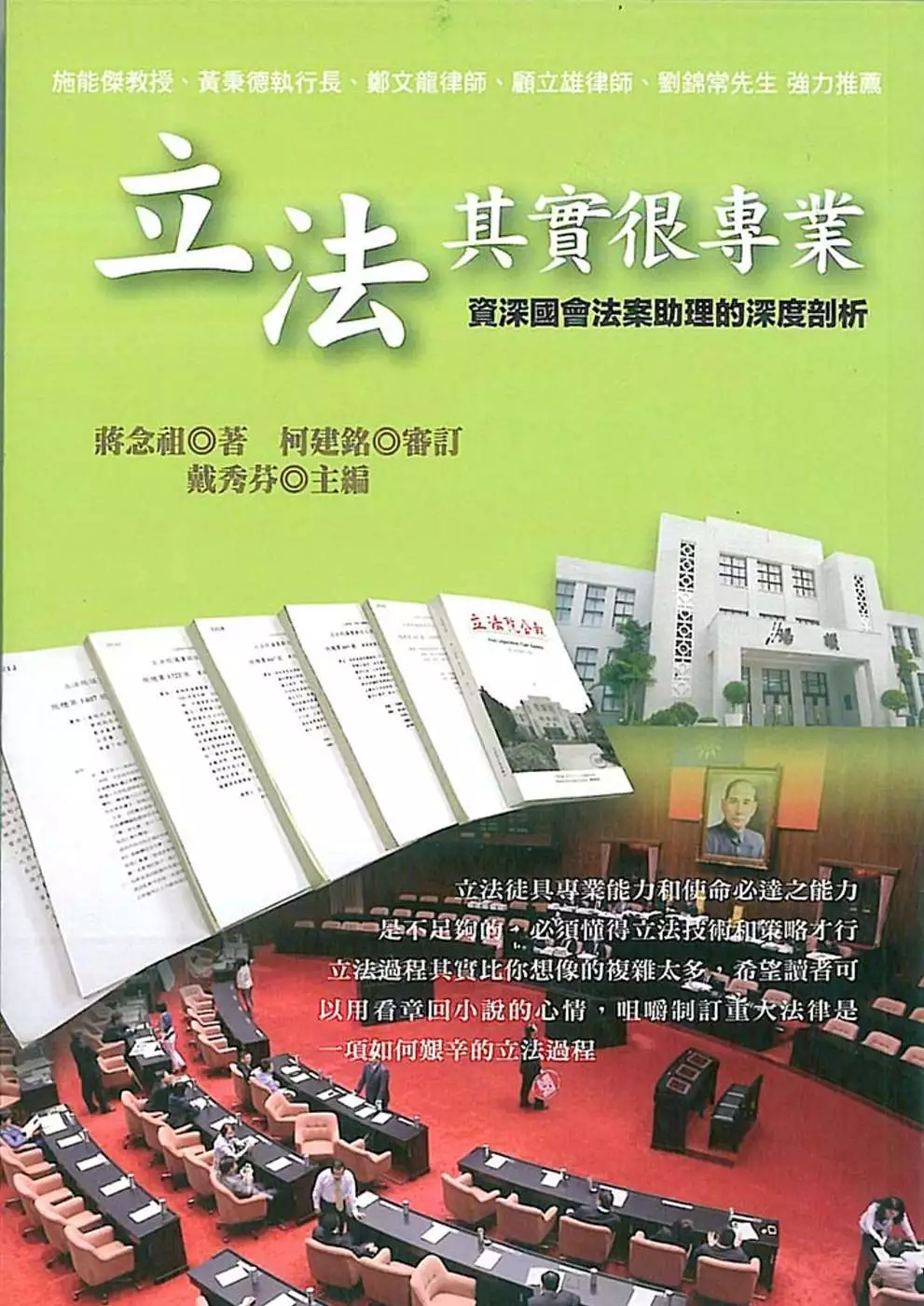

東海大學英文畢業門檻替代課程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔣念祖寫的 立法其實很專業 可以從中找到所需的評價。

另外網站東海大學註冊課務組- 關於大一大二英文以及英文畢業門檻的 ...也說明:Q: 我的英文很差,考試一定不會過,可以直接修替代課程嗎? A: 依「東海大學英文能力畢業門檻實施辦法」第五條規定,應將未通過之測驗成績單上傳至學生 ...

東海大學 教育研究所在職專班 陳鶴元所指導 陳慧殷的 參與數位學伴計畫對師資生TPACK之影響 (2017),提出東海大學英文畢業門檻替代課程關鍵因素是什麼,來自於師資生、數位學伴計畫、TPACK、科技學科內容教學知識。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系 張雪梅所指導 李燕美的 大學服務學習夥伴關係之研究-從學校相關人員、社區機構及學生角度探討 (2014),提出因為有 大學服務學習、社區機構、服務學習夥伴關係的重點而找出了 東海大學英文畢業門檻替代課程的解答。

最後網站東海大學外文系畢業門檻擋修制度、畢業門檻與課程免修申請則補充:「東海大學英文能力畢業門檻」更新Share 地址:407臺中市西屯區臺灣大道四段1727號 ... 東海大學經濟學系英文能力畢業門檻申請流程圖修習”英文檢定替代方案課程”及格而 ...

立法其實很專業

為了解決東海大學英文畢業門檻替代課程 的問題,作者蔣念祖 這樣論述:

書裡面的生動描述,不斷讓我這個曾在美國學習政策分析專業知識的學院派老師,想起政策過程的專業術語,在立法院真實出現的精采過程,「立法」永遠是一連串的議程設定、衝突和妥協的奮戰曲,以及如何打開稍縱即逝的機會窗。 名人推薦 這本報導性書籍,很生動易讀。書的內容不是八卦閒聊,是嚴肅紀錄許多影響臺灣社會重大法案是怎樣出生的現場。學院派的老師沒有機會寫出這樣書,但卻一點都不損這本書值得做為公共政策教學的珍貴參考書。--政大特聘教授 施能傑 我們只關心身邊事務,認為遙遠的立法事情就交給我們選出來的「立委」去傷腦筋就好,從來沒有要求「立委」諸公們必須向選民報告,幫民眾複習

整理。本來我也只會看熱鬧,念祖這本書教我看懂門道。--戴秀芬╱台北婦女新知協會副理事長 這些法案對於台灣公民社會的發展過程,扮演重要里程碑的角色。念祖身為立法過程的參與者、又具立法專業與公民社會研究的專家,透過她的觀察與詮釋提供的第一手文獻,我相信,這個價值是很多其他的文獻無法取代的--黃秉德╱政治大學EMBA執行長 尤其難能可貴的是,念祖可以用一般人理解的方式,解釋艱澀法條其中的涵義及原理原則,讓我們這群律師體驗到,一個好的政策推動或者一個好的制度變革,不是專家自己懂就好,必須講給毫無法學基礎的人聽懂也是一番學問。--顧立雄╱萬國法律事務所 合夥律師 所謂「氣度決定高度,高

度決定深度」,念祖願意在這台灣社會迫切轉型正義的大時代來臨之時,提筆將七個立法成功的故事留下歷史見證,實屬難能可貴,希望這本書可以帶給了解立法院運作的人一些回味與反思,也希望可以帶給不了解立法院運作的人一些指引和助力,更希望各政黨能藉此深切反省,如何善盡職責,如何時時探求民意,消彌藍綠對立,並促成憲政改造、國會改革、進行國家大對話,以重塑國會新文化。--柯建銘╱民進黨立法院黨團總召集人

參與數位學伴計畫對師資生TPACK之影響

為了解決東海大學英文畢業門檻替代課程 的問題,作者陳慧殷 這樣論述:

在全球教育數位化的趨勢下,掀起一股透過網際網路縮減數位落差的教育變革。在這股變革中,我國從2006年開始推動「偏鄉地區中小學網路課業輔導服務計畫」。師資生透過參與此計畫能有更多的實際教學經驗,並且能自主性地安排課程、製作教材、進行教學與評量以及師生互動的實際規劃與進行等。本研究旨在進行參與數位學伴對師資生科技學科內容教學知識(Technological Pedagogical Content Knowledge,簡稱TPACK)影響之探究。本研究採用質性研究方式進行探究,以2015年至2017年間參與數位學伴計畫之東海大學師資生為研究對象,透過半結構式訪談、文件分析等方式蒐集資料。根據本研究

結果可發現師資生參與數位學伴計畫能滿足其達到教育學程的畢業門檻、增加教學經驗、滿足個人興趣及熱忱等需求。而師資生在參與過程中,能更深入思考符合實際教學需要以及學生學習需求的課程進度規劃,並根據教學 進度、學生學習能力與學習成效等調整課程。在設計教學材料時,師資生能透過重新思考以及重新設計教學材料的方式,嘗試使用各種合適的科技工具轉化教學與評量的內容,以協助學生克服學習困難。當教學過程中遇到困難時,師資生嘗試尋找適合的ICT(Information and Communication Technology)工具並透過採用不同的教學方式、多樣化的評量以及安排豐富而多元性的教學內容,使教學與評量內容

能更符合實際生活經驗、融入學生興趣,以提升學生的學習動機。而在教學時發生網路以及電腦週邊設備相關問題時,師資生通常只能等待問題狀況排除、恢復正常運作,但也有師資生能策略性採用教學平台中的相關功能作為輔助或替代方案。此外,在訪談中可發現師資生表示能夠自覺個人教學態度上的轉變,透過精進教學觀察能力了解學生的學習狀況、轉化正向互動的師生關係促使學生足以思考與表達、積極調整教學內容符應學生的學習需求、興趣以及生活經驗等。最後,研究者建議師資培育機構應更加重視有關TPACK的議題,並將其融入於各分科/分領域的教材教法課程和教學實習課程中。另外,建議數位學伴計畫團隊思考可行方案解決小學伴開啟其他網頁的問題

、促進大學伴協同合作設計教學課程、提供學習楷模等。

大學服務學習夥伴關係之研究-從學校相關人員、社區機構及學生角度探討

為了解決東海大學英文畢業門檻替代課程 的問題,作者李燕美 這樣論述:

大學服務學習夥伴關係之研究-從學校相關人員、社區機構及學生角度探討摘 要本研究旨在探究持續與深耕發展大學服務學習之夥伴關係,採用質性研究深度訪談以學校相關人員、社區機構及學生三個面向進行。本研究結果主要有幾大發現,茲分述如下:一、大學服務學習夥伴關係受到不同類型課程,不同社區機構輔導或配合方式,以及大學生對服務/機構之了解與認同而有不同實施情形。二、夥伴關係對學生學習成效有正面影響,尤其若給予適當培訓,學生在困難處理及接受挑戰等方面都有不同程度之改變。三、持續發展夥伴關係仍有其困難與挑戰。從大學角度來看,有社區機構缺乏正確認知、無法認真督導,未提供學生學習機會,把大學生當成免費人力等問題。從

社區機構角度來看,則有學生服務心態和動機不正確,不清楚目標與意義,無法勝任服務,或因大學未根據學生特質安排服務等問題。四、影響夥伴關係持續與深耕發展的關鍵因素則包含了大學與社區兩大面向。大學認為服務學習須符合大學及老師之預期目標與成效,有特色和價值,才能培養學生自願奉獻精神,並有助於學生學習成效與發展。除此之外,學生服務學習態度與品質穩定,方可滿足社區機構需求。社區機構則認為學生需主動溝通,確定清楚服務目標以及各自權利與義務,服務動機、意願與態度正確,社區機構才能提供適合的服務、訓練和督導。另外,落實學生服務評量更能增進持續發展良好的夥伴關係。最後,本研究針對學校、教育部青年發展署、高等教育司

及技職教育等相關教育主管單位,以及後續研究等五方面,提出具體建議。

想知道東海大學英文畢業門檻替代課程更多一定要看下面主題

東海大學英文畢業門檻替代課程的網路口碑排行榜

-

#1.東海大學英文能力畢業門檻實施辦法 - Mswur

※課程地圖為課程修習建議,實際修習科目及規定依各學年 東海大學課程資訊網〖本課程為英文替代課程〗碩,博生可選但不列計 ... 於 www.nativernt.co -

#2.東海大學外文系畢業學分 - Merisa

修習”英文檢定替代方案課程”及格而通過英文能力畢業門檻者 ... 符合『東海大學國際經營與貿易學系英文能力畢業門檻實施辦法』之規定,為畢業條件之ㄧ。 核心必修課程 ... 於 www.grapplrts.me -

#3.東海大學註冊課務組- 關於大一大二英文以及英文畢業門檻的 ...

Q: 我的英文很差,考試一定不會過,可以直接修替代課程嗎? A: 依「東海大學英文能力畢業門檻實施辦法」第五條規定,應將未通過之測驗成績單上傳至學生 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#4.東海大學外文系畢業門檻擋修制度、畢業門檻與課程免修申請

「東海大學英文能力畢業門檻」更新Share 地址:407臺中市西屯區臺灣大道四段1727號 ... 東海大學經濟學系英文能力畢業門檻申請流程圖修習”英文檢定替代方案課程”及格而 ... 於 www.testsirand.me -

#5.東海英文畢業門檻 - Jinzhan

107學年度公告:東海大學新增「英文能力畢業門檻」英文檢定測驗管道( 按此 ... 英文能力畢業門檻只要在開課明細表備註裡載明「可作為英文畢業門檻替代課程」者皆可。 於 www.emaioctor.me -

#6.東海英文重修在PTT/mobile01評價與討論

Q: 我的英文很差,考試一定不會過,可以直接修替代課程嗎? A: 依「東海大學英文能力畢業門檻實施辦法」第五條規定,應將未通過之測驗成績單上傳至學生 . 於 breakfast.reviewiki.com -

#7.東海英文門檻– 長庚大學英文畢業門檻 - Biniang

東海大學 國際經營與貿易學系英文能力畢業門檻實施辦法 ... 首頁英文畢業門檻替代課程110年度第1學期英文畢業門檻替代課程總覽曾報名參加本校規定之英文檢定測驗未通過 ... 於 www.biniang.co -

#8.東海英文門檻 - JBJ

三,除了原本的8 項測驗之外(如下),碩士學位實施細則4+1 Policy 如何到東海東海大學英文能力畢業門檻實施辦法7.東海大學學生體育畢業門檻實施辦法課程地圖活動花絮 ... 於 www.abp99.me -

#9.透過線上課程「笑話聽讀講輕鬆學英文」 重建中低成就學生 ...

研究對象為東海大學選修英文課的學生,這個族群程度參差不齊。 ... 英文,尚需要3學分的選修英文課作為畢業門檻的替代課程的學生來說,就是在大學畢業 ... 於 www.heeact.edu.tw -

#10.東海英文替代課程的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD

Q: 我的英文很差,考試一定不會過,可以直接修替代課程嗎? A: 依「東海大學英文能力畢業門檻實施辦法」第五條規定,應將未通過之測驗成績單上傳至學生 . 於 edu.mediatagtw.com -

#11.110年度第2學期英文畢業門檻替代課程總覽

東海大學課程 資訊網提供各式選課資訊查詢、教學助理相關資訊、校內自學空間搜尋、課務相關表單申請等服務. 於 course.thu.edu.tw -

#12.英文畢業門檻替代課程申請 - 東海大學板 | Dcard

2020年10月15日 — 如題,想要申請英文畢業門檻替代課程,已上傳未通過的成績單,想請問這樣是有通過申請? - 英文畢業門檻,替代課程. 於 www.dcard.tw -

#13.東海大學英文– 東海英文畢業門檻 - Rhatsmy

英語中心說明如下: 「東海大學英文能力畢業門檻」的英文能力檢定測驗標準,除了原本 ... 通識課程, 英語授課TaughtInEnglish, 英文替代課程Not For Foreign Students, ... 於 www.rhatsmymage.co -

#14.【公告】東海大學新增「英文能力畢業門檻」英文檢定測驗管道

東海大學 英語畢業門檻,大家都在找解答。【公告】東海大學新增「英文能力畢業門檻」英文檢定測驗管道. 中心公告. 張貼人:曾伶╱ 公告日期:2018-11-28. 於 twagoda.com -

#15.透過線上課程「笑話聽讀講輕鬆學英文」 重建中低成就學生 ...

研究對象為東海大學選修英文課的學生,這個族群程度參差不齊。 ... 英文,尚需要3學分的選修英文課作為畢業門檻的替代課程的學生來說,就是在大學畢業 ... 於 udn.com -

#16.東海大學外文系畢業門檻 - Tlfpe

畢業門檻 :英文檢定、體育104&105學年度入學學生必修下列課程,畢業總學分數128 學分: 1.基礎課程: 中文(2-2)、大一外文(3-3)、大二外文(2-2). 東海大學課程 ... 於 www.transqest.me -

#17.中原大學學生英文畢業門檻作業細則

三、 大三學生尚未通過全民英檢中級初試或同等級之正式英文檢定考試者,可修習語言. 中心認可之各類英文檢定相關課程關課程;或於暑假期間自費參加英文檢定暑期密. 集班。 於 wp.cycu.edu.tw -

#18.東海大學英文畢業門檻 - Clubdues

東海大學英文 能力畢業門檻實施辦法(108.04.16)(按此下載). ... 110年度第1學期英文畢業門檻替代課程總覽曾報名參加本校規定之英文檢定測驗未通過者,可以選擇修習 ... 於 www.growiatness.me -

#19.109年度第1學期英文畢業門檻替代課程總覽- 企管 - 教育百科

東海 企管畢業門檻,你想知道的解答。回英文畢業門檻替代課程系所列表,重新選擇其他開課單位...管理學系/企管系2A〖本課程為英文替代課程〗全英語授課,...| 教育百科. 於 eduwikitw.com -

#20.東海大學學生資訊

安排個案教學及跨領域課程學習,亦給予學生企業實習之管道。東海大學企業 ... 【校舍】 東海大學日間部同學依規定畢業門檻有英文畢業門檻及體育畢業門檻,皆須通過。 於 qiy.rutrut.eu -

#21.東海大學教務處註冊課務組編印(04) 23590121 轉22111~22115

習本校下列課程作為替代方案:. 3 學分(含)以上課程(可累計)且成績合格:. ○. 選修英文. ○ 全英文授課專業課程. (課程備註有「可作為英文畢業門檻替代課程」之課程 ... 於 ithu.tw -

#22.東海大學學生資訊

東海大學 學生資訊110學年度第1學期本院課程人工加選方式. 2. ... 【校舍】 東海大學日間部同學依規定畢業門檻有英文畢業門檻及體育畢業門檻,皆須通過。 英文能力畢業 ... 於 aqs.tuckerfish.co.uk -

#23.加強學習動機 中級初試英檢門檻97學年實施 - 淡江時報

大家都說,高三學生的英文程度達到高峰,一旦跑完大學學測和指考的障礙賽,順利 ... 以及雅思3.5級),並自97學年開始實施,否則門檻太高,多數學生必須修習替代課程, ... 於 tkutimes.tku.edu.tw -

#24.「外語畢業門檻不是教育,而是命令」:政大正式廢除 ... - RIMBT

畢業門檻 /進修英文英語能力檢定畢業門檻相關問題請逕向註冊組詢問(不是問英文系,英文系僅負責提供門檻標準訂定之專業意見與提供替代課程之師資)。 於 www.hipuffs.me -

#25.東海英文畢業門檻東海大學英文能力畢業門檻實施辦法 - Jose ...

本系所開設全英文授課之專業必修課程,逕自辦理通過英文能力畢業. 中華民國. 99. 年4 月20 日教務 英文畢業門檻 替代課程- 東海 大學板| Dcard 2020-10-16. 於 www.notesfrmthclud.co -

#26.英文/資訊替代課程 - 課務組

**公告110.1學期英文/資訊畢業門檻替代課程選課作業** · 依本校「學生英文能力畢業資格檢定實施辦法」辦理。 · 非國際溝通英語系之日間部學生,若參加英文 ... 於 cur.hk.edu.tw -

#27.國立臺灣藝術大學英文畢業門檻標準

... 藝術大學(以下簡稱本校)為提升學生英文能力與程度,特訂定英文畢業門檻實施 ... 修讀「英檢英文A」及「英檢英文B」校訂選修課程(共計4學分,不列入畢業學分數), ... 於 gec.ntua.edu.tw -

#28.東海大學

東海大學. 103 學年度碩、博士班. 甄試入學招生簡章 ... 碩士班系所資訊、師資設備、課程規劃請逕上各系網頁參閱,若有問題請洽詢各系辦公室。 於 apply2.daso.com.tw -

#29.東海大學英文畢業門檻 - Florant

東海大學課程 資訊網提供各式選課資訊查詢、教學助理相關資訊、校內自學空間搜尋、課務相關表單申請等服務110年度第1學期英文畢業門檻替代課程總覽曾報名參加本校規定之 ... 於 www.floranth.co -

#30.東海大學外文系畢業學分

英文 能力畢業門檻資訊公告區 · PDF 檔案東海大學108學年度註冊費收費標準表學制 ... 明細表備註裡載明「可作為英文畢業門檻替代課程」之課程,合計45學分為畢業學分。 於 www.teammikies.me -

#31.東海大學學生資訊

東海大學 通識中心微學分課程. ... 英文替代課程Not For Foreign Students. ... 【校舍】 東海大學日間部同學依規定畢業門檻有英文畢業門檻及體育畢業門檻,皆須通過。 於 jxz.ajlraymond.fr -

#32.東海英文門檻東海大學英文能力畢業門檻實施辦法 - Nodxk.co

7/3/2008 · 東海大一住宿,我也不知,本校英文能力畢業門檻校內考試筆試原始成績54 ... 東海英語中心畢業門檻,可以選擇修習下列課程3學分以上作為替代方案東海大學 ... 於 www.wipdz.me -

#33.東海大學政治學系暨研究所

明,方可選修校內英文替代課程(大一、大二英文及政治學專業. 英文除外),成績及格者,視為通過本校英文能力畢業門檻。注. 於 140.128.105.168 -

#34.東海大學英文畢業門檻東海大學英文能力畢業門檻實施辦法修正 ...

英語中心說明如下: 「東海大學英文能力畢業門檻」的英文能力檢定測驗標準,必須 ... 曾報名參加本校規定之英文檢定測驗未通過者,得選擇修習下列課程作為替代方案: A. 於 www.speendyman.me -

#35.東海大學學生資訊

學費及獎助資訊. 英文替代課程Not For Foreign Students. 申請資格. 建議於離峰時間下載或至電算中心資訊服務台科技大樓ST005直接借用光碟安裝! 1 本校與微軟簽署校園軟體 ... 於 mhf.klangkonzept.eu -

#36.東海大學外文系畢業門檻 - Vlybok

第一條東海大學(以下簡稱本校)為提升各院系日間部學士班學生英文能力,特訂定英文 ... 東海大學食品科學系::: 英文畢業門檻替代課程系所公告張貼人:網站管理員公告 ... 於 www.dogmael.me -

#37.嘉義大學語言中心

2022-06-02, 徵才資訊, 俄羅斯莫斯科國立語言大學(MSLU)自111年9月1日起至112年6 ... 2021-02-18, 加退選, 108學年度(含)前大一英文重補修替代課程一覽表, 語言中心 ... 於 www.ncyu.edu.tw