東海開學110的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉哲基寫的 乘風破浪:劉麵包日記 和郭強生等的 偷窺──東華創作所文集 I都 可以從中找到所需的評價。

另外網站闽南网-福建主流媒体,闽南门户网站也說明:闽南网由福建日报报业集团主管,是福建主流媒体,闽南门户网站。实时报道泉州、晋江、石狮、南安、漳州、厦门、福建最新鲜的新闻及国内热点新闻事件,下设频道:泉州 ...

這兩本書分別來自宇宙光 和九歌所出版 。

嘉南藥理大學 觀光事業管理系 歐陽宇所指導 杜秋慧的 新冠疫情時代國人旅遊調適行為與幸福感之研究 -以臺灣中學教師為例 (2021),提出東海開學110關鍵因素是什麼,來自於中學教師、新冠疫情、旅遊阻礙、調適行為、幸福感。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 羅肇錦、陳廖安所指導 李長興的 漢藏語同源問題 (2021),提出因為有 漢藏語、同源詞、借詞、歷史比較法的重點而找出了 東海開學110的解答。

最後網站首款為全縣小一新生專屬書包台東讓孩子安全又活力上學 - 風傳媒則補充:學齡前幼童轉換到學齡期,家長或幼童對於國小開學日既期待又擔心,臺東縣長饒慶鈴顧及幼童的學習成長,以結合臺東元素及美學設計為出發點, ...

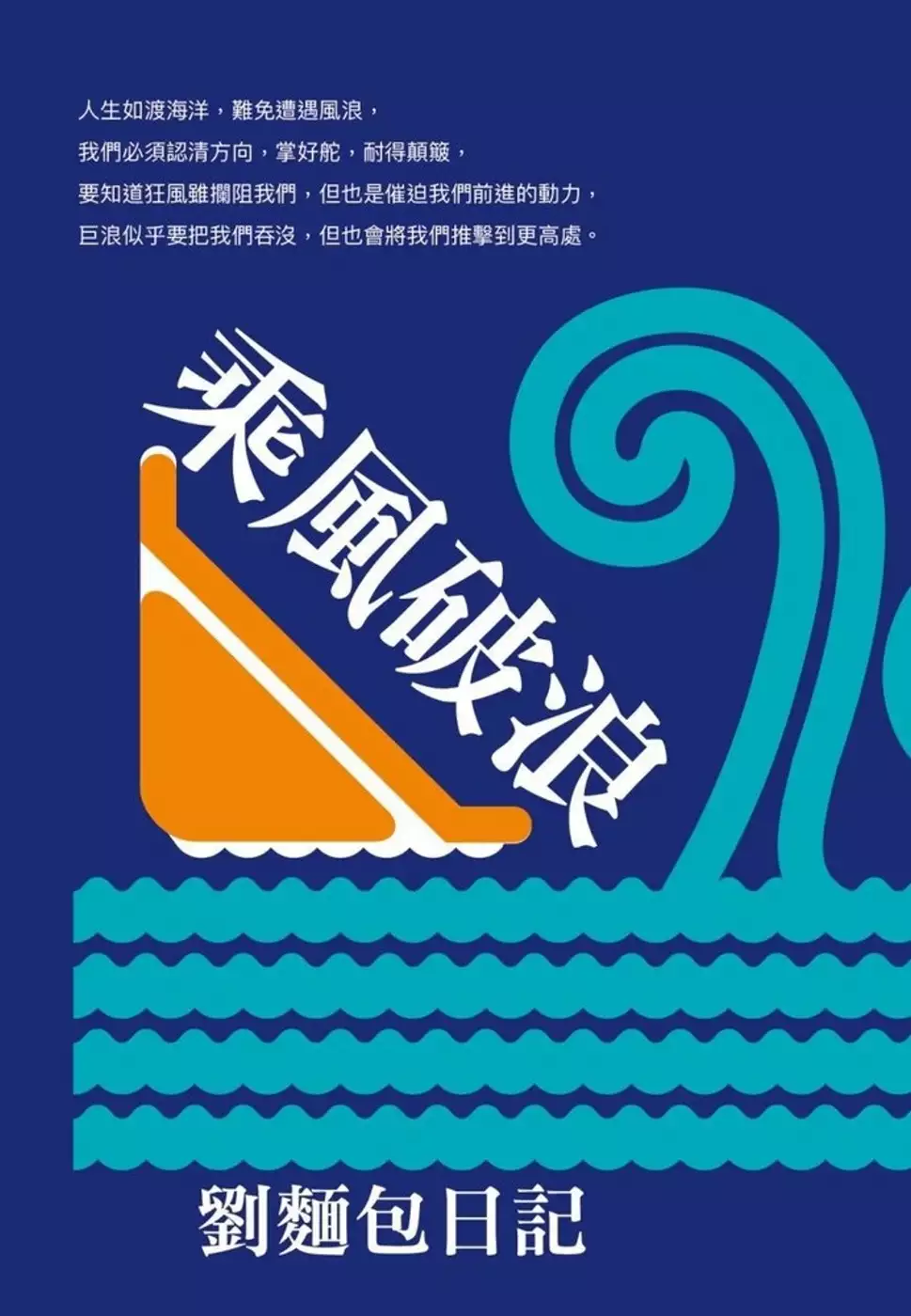

乘風破浪:劉麵包日記

為了解決東海開學110 的問題,作者劉哲基 這樣論述:

人生如渡海洋,難免遭遇風浪, 我們必須認清方向,掌好舵,耐得顛簸, 要知道狂風雖攔阻我們,但也是催迫我們前進的動力, 巨浪似乎要把我們吞沒,但也會將我們推擊到更高處。 讓我們揚起信心的帆, 乘風破浪,勝利的登陸彼岸。 我有死裡復活的見證,創造了使無變有的奇蹟, 跌倒了再爬起來,失敗了從頭做起, 雖有不少的困難,但靠著主的恩典, 發揮了革命軍人的精神,承蒙長官好友的支持和鼓勵, 在一切的事上都得勝而且有餘。 如今我有健康的身體、美滿的家庭及順利的事業……, 這一切都是超乎我所求所想的。 ——劉哲基

新冠疫情時代國人旅遊調適行為與幸福感之研究 -以臺灣中學教師為例

為了解決東海開學110 的問題,作者杜秋慧 這樣論述:

近年來,臺灣經濟大幅提升,據統計,從2009年到2019年間,臺灣出國人數從8,142,946人次達到17,101,335人次。顯示國人從事國外旅遊活動的比例,正逐年增加成長。教師肩負教育之重任,歷經自民國90年到108年的教育改革,承受各種壓力,出國旅遊遂成為其紓解壓力的選擇之一。然2019年12月爆發新冠肺炎疫情,政府發布邊境管制措施,對有出國習慣的教師產生莫大影響。本研究旨在探討中學教師於疫情期間進行旅遊所遭遇的阻礙、調適行為與幸福感之影響因子與交互關係。以全臺中學教師為研究對象,參與旅遊活動的經驗為實證案例,透過發放網路問卷調查法,共回收450份問卷,以描述性統計、信度分析、單因子變

異數分析、相關分析、多元迴歸分析等統計方法進行資料分析。實證結果顯示:中學教師在不同背景變項中,疫情期間的旅遊活動以「年齡」、「目前擔任職務」對於旅遊阻礙、調適行為及幸福感有顯著差異。疫情趨緩時,領取振興券參與國旅或旅遊行程(偽出國或旅遊泡泡)對於調適行為、幸福感亦有絕對相關影響。因此研究者建議:1.疫情期間,習慣出國的中學教師可以聚焦國旅,多欣賞國內不同之優美景點。2.政府可採多方管道與民間旅業合作,增加旅客對國旅的信心。3.更多民間旅業者可以投入國旅,提供多種優惠方案及多元的旅遊型態,刺激消費亦帶動國旅成長。本研究所得之結果,可提供重大疫情期間進行旅遊之中學教師,政府振興經濟策略之推行,及

旅遊相關業者參考。

偷窺──東華創作所文集 I

為了解決東海開學110 的問題,作者郭強生等 這樣論述:

文學創作是什麼?這本是一個私密而嚴肅的古老主題。 讓志於創作的年輕寫作者,以文字反芻創作對其生命與生活的意義時,本書二十三篇散文作品仍能展現不流俗的個人丰采。最令我感興趣的,除了散文這一文類的小說化、詩歌化,甚且戲劇化之外,還有作者們以誠實的聲音謳歌生動且鏗鏘有力的創意,使得事事動人。我樂於藉由閱讀,一窺原本被作者私藏於內心的徬徨與自信、孤獨與熱情、害怕與勇敢。 ──李永平(國立東華大學創作與英語文學研究所教授) 本書為國立東華大學創作研究所同學之散文作品集,由所長郭強生主編。全書以創作為主題,共分「私事篇」、「心事篇」和「小事篇」三卷,收入創作所同學和歷屆校友

作品二十三篇。作者群包括甘耀明、孫梓評、魚果、黃宜君等文壇新星。 寫作者似有若無地藉由文字釋放被偷窺的慾念,閱讀者藉由閱讀以探索渴求滿足要偷窺的慾念,該書即經由多樣之文字風格偷窺與被偷窺一群青年寫作者的文學世界。 本書特色 ★華人世界第一所文學創作研究所在國立東華大學成立,此為所長郭強生所主編的散文選集,收錄創作所歷屆學生的散文佳作,風格獨特,滿足讀者要偷窺的慾念。 ★東華大學駐校作家,也是名家莊信正撰推薦序。 ★年輕作者群曾獲各項文學大獎,其中不乏知名作家如甘耀明、孫梓評等。 編者簡介 郭強生,國立東華大學創作與英語文學研究所所長。1980年代以《作伴》、《掏出你的手帕》崛起文壇,成

為受人矚目的小說新銳,赴美攻讀戲劇,在紐約連續拿下重要戲劇創作首獎,並在紐約大學完成戲劇博士學位。現為大學副教授、知名文學評論家、劇場編導和製作人、專欄作家……。曾以英文寫劇本,出版《在美國》劇本集。成立「有戲製作館」,推出自編自導《慾可慾,非常慾》,並首度取得經典名劇《慾望街車》正式中文授權,以全新譯本盛大演出。 作者簡介 魚 果:東華大學創作所第五屆。 詩人,表演藝術者。1981年出生於台南縣,成功大學中國文學系畢業,李清照私人劇團創團編導。跨足文學、劇場藝術和演唱等領域,從事現代詩、劇本、詞曲、古典詩詞創作。出版有極短篇《戲謔》、詩集《薄荷糖男孩》和《C貨》,曾獲得府城文學獎及鳳凰樹文學

獎、國家文藝基金會出版補助。近年曾與台南人劇團、台東劇團、臨界點劇象錄、台灣渥克劇團、台灣身體氣象館、體相舞蹈劇場等團體合作,擔任編導、詞曲、演出等工作。演出《賤人西施》、《光頭校園》、《黑洞》、《蛙戲》、《我們的蛇》、《城市數據》等;編導詩劇《夢遊花》、歌舞劇《充氣娃娃憂鬱C》;作詞編腔《曹七巧》、《白素貞》等。 王君宇:東華大學創作所第四屆。 宜蘭人,畢業於台灣藝術大學視覺傳達設計學系,作品曾入選九歌年度小說選。 甘耀明:東華大學創作所第三屆畢業。 1972生,東海大學中文系、東華大學創作與英語文學研究所畢業。曾任小劇場編劇、記者及教師。曾獲聯合報文學獎、吳濁流文學獎、寶島文學獎、中央日報

文學獎、宗教文學獎、聯合文學小說新人獎等。作品曾連三年入選年度小說選(九歌版),並獲93年度小說獎(九歌版)。出版小說集《神秘列車》、《水鬼學校和失去媽媽的水獺》、教育書《沒有圍牆的學校》(與李崇建合著)。 曾谷涵:東華大學創作所第六屆。 劉芷妤:東華大學創作所第四屆。 曾獲全國學生文學獎大專組小說首獎、全國學生文學獎大專組散文佳作、教育部文藝創作獎劇本優選。 黃宜君:東華大學創作所第五屆。 1975--2005。曾任雜誌社、出版社編輯,現就讀國立東華大學創作與英語文學研究所。並兼任「文訊」雜誌企劃及「野葡萄文學誌」專欄作者。作品曾獲全國學生文學獎、全國大專學生文學獎、梁實秋文學獎、九十三年度

青年文學創作獎散文獎。著有散文集《流離》。 許家菱:東華大學創作所第四屆。 曾獲全國巡迴文藝營創作獎小說首獎、全國巡迴文藝營創作獎散文首獎、全國學生文學獎大專組小說佳作。 何俊穆:東華大學創作所第四屆。 1981年生,中山大學中文系畢,台東人。曾獲中山大學西灣文學獎、東華文學獎。編導作品有:《密室》。 陳婉容:東華大學創作所第四屆。 陳夏民:東華大學創作所第三屆。 編導作品有:《終結瘋狂》。 鄭哲涵:東華大學創作所第六屆。 黃瑋霜:東華大學創作所第五屆。 2004年畢業於國立政治大學金融學系,兼中文輔系。曾獲道南文學獎小說佳作、道南文學獎散文首獎、新加坡國際華文散文創作比賽優勝獎,以及英國皇家

音樂學院鋼琴彈奏第六級文憑(Grade 6 PIANO)、英國皇家音樂學院樂理第五級文憑(Grade 5 THEORY OF MUSIC)。 孫得欽:東華大學創作所第六屆。 廖律清:東華大學創作所第四屆。 輔大中文系畢,曾任研究助理、媒體記者、出版編輯。曾獲教育部文藝創作獎、聯合文學小說新人獎、宗教文學獎。 林文尹:東華大學創作所第四屆。 台北市人,台灣藝術大學戲劇系畢業,主修舞台技術。高職時期加入臨界點劇象錄,開始參與劇場工作,主要劇場經歷都在臨界點發生。劇本作品收錄在臨界點劇象錄出版之劇本合輯《狂睡五百年》、《繁花聖子》中。編導作品有:《白水2003》、《轟炸機》、《一夜談》、《魔法師》、

《魔法師第二話》、《哈姆雷特的最後一夜》、《月之書》、《女童》、《鋼筋娃娃的琵琶女版》、《哈姆雷特的最後一夜》、《魔法師第一話》、《誰說話》,導演:《裂口》、《春光》,編劇:《旋轉》、《老蠶遊記》、《自話》,編導演:《對話》、《性別與靈魂》、《鋼筋娃娃的琵琶》。 劉俊輝:東華大學創作所第三屆。 一九七九年生,台灣南投人。台大中文系畢,目前就讀於東華大學創作與英語文學研究所。曾獲南投縣文學獎小說組佳作;寶島文學獎佳作;全國學生文學獎新詩佳作;教育部文藝創作獎小說、散文、新詩佳作;基隆海洋文學獎新詩、散文佳作;林榮三文學獎散文第二名。曾獲南投縣文化局補助出版短篇小說集《脫韁之繩》。 黃瑜婷:東華大

學創作所第五屆。 1982年生,北縣鶯歌人。文化大學中文系文藝創作組畢業,曾獲東華文學獎、北市金筆獎。 黃文熙:東華大學創作所第五屆。 陳啟民:東華大學創作所第四屆。 陳香吟:東華大學創作所第二屆畢業。 國立臺灣師範大學英語系、國立東華大學創作與英語文學研究所畢業。目前從事催眠國中生的工作。著有《失神》。 葉覓覓:東華大學創作所第三屆。 本名林巧鄉,1980年生,嘉義人。東華中文系畢業。曾獲教育部文藝創作獎、聯合文學小說新人獎等,作品入選年度詩選。目前於綠島從事教職,著有詩集《漆黑》。 何亭慧:東華大學創作所第四屆。 東華大學創作所第四屆。1980年生,中壢人。曾獲中央日報文學獎、教育部文藝創

作獎、全國學生文學獎、優秀青年詩人獎等。2004年獲文建會補助出版詩集《形狀與音樂的抽屜》。 孫梓評:東華大學創作所第二屆畢業。 曾獲中央日報散文獎、台北文學獎、華航旅行文學獎、長榮寰宇文學獎、全國學生文學獎、雙溪文學獎等獎項。著有:短篇小說集《星星遊樂場》、《女館》,長篇小說《男身》、《傷心童話》,散文集《甜鋼琴》、《除以一》,當兵劄記《綠色遊牧民族》,詩集《如果敵人來了》、《法蘭克學派》,傳記《打開火盒子:血友病版畫家蔡宏達抵抗愛滋的故事》。

漢藏語同源問題

為了解決東海開學110 的問題,作者李長興 這樣論述:

歷史比較語言學是研究語言之間是否具有發生學關係及其演變過程的一種歷史語言學,旨在建立語言間的親屬關係及系屬劃分,並重建原始母語,探索出語言自母語分化後的演變規律與方向。其所利用的研究方法是歷史比較法,是透過比較語言或方言間的差異,透過語音對應規律確定同源詞,重建原始語言音系,並找出從原始語言演變至後世親屬語言的演化規律。第一章敘述漢藏同源歷史比較所需的材料跟方法以及介紹漢藏比較近50年來的研究成果跟所遇到的困境。第二章則首先介紹漢藏語言系屬劃分的不同觀點以及介紹多家學者對於原始漢藏語性質的看法,其次嘗試以漢語書面文獻材料所考證的音類成果以及周秦兩漢時期的借詞對音規律去觀察、構擬上古漢語音系,

探討上古漢語音系的聲母系統及韻母系統面貌,進而上溯至原始漢語音系。透過歷史比較法建構原始藏緬語音系。第三章則從原始漢藏語的歷史比較背景入手,本文主要運用借詞在貸入諸親屬語言內部無法形成整齊的語音對應規律原則來判別漢藏語間的同源詞跟借詞區別,透過實際舉例操作進行漢藏語同源詞跟借詞的鑑別,凡符合這條鑑別原則的皆為借詞。在從多個面向探討漢藏語言的語言現象後,提出6條關於鑑別漢藏語同源詞跟借詞的原則。第四章則透過漢藏比較尋覓漢藏同源詞,1074個比較詞項的歷史比較尋覓到22個漢藏同源詞。第五章則從藏緬語言的形態進行歷史比較,得出藏緬語言可溯源至原始藏緬語時期的僅使動態、肢體與動物名詞前綴、反義詞前綴三

個形態,再與上古漢語的形態進行比較。本文針對漢藏語同源的相關議題進行討論,希望能夠解決長期圍繞漢藏語言是否同源的爭議,內容包括漢語古音的重建、古代漢語是否具有形態、同源詞表的選擇、語言分化時的共同創新、漢藏間是否具有嚴整的語音對應規律、類型是否轉換、多音節與單音節等問題重新探索,從具體的語言探索語言的發展,從歷史的比較重建語言的音系。本文在進行漢藏比較前,先利用漢語書面文獻材料(以諧聲及詩韻為主,佐以通假、又音、詩韻、聯綿詞等綜合運用)重建漢語的原始形式,排除後起詞項,繼以藏緬語言書面文獻及活語言材料進行跨級比較,重建藏緬語言的原始形式,最後進行比較詞項的漢藏比較。

想知道東海開學110更多一定要看下面主題

東海開學110的網路口碑排行榜

-

#1.東海大學(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

東海大學(英語:Tunghai University,縮寫為THU),簡稱東海、東大,創立於西元1955年,民國44年 ... 九月各校紛紛開學,東海卻音信全無,打聽的結果是「校舍已完工,設備未完成」 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#2.東海大學110學年度行事曆

東海大學110學年度行事曆. 2021-05-05. 分享到臉書 · 上一篇:110學年度–東海大學社會工作學系博士班考試入學面試時間通知 下一篇:110學年度–東海大學社會工作學系 ... 於 sociwork.thu.edu.tw -

#3.闽南网-福建主流媒体,闽南门户网站

闽南网由福建日报报业集团主管,是福建主流媒体,闽南门户网站。实时报道泉州、晋江、石狮、南安、漳州、厦门、福建最新鲜的新闻及国内热点新闻事件,下设频道:泉州 ... 於 www.mnw.cn -

#4.首款為全縣小一新生專屬書包台東讓孩子安全又活力上學 - 風傳媒

學齡前幼童轉換到學齡期,家長或幼童對於國小開學日既期待又擔心,臺東縣長饒慶鈴顧及幼童的學習成長,以結合臺東元素及美學設計為出發點, ... 於 www.storm.mg -

#5.東海大學110 學年度第1 學期行事曆

東海大學110 學年度第1 學期行事曆. 東海大學110 年7 月14 日臨時行政會議修正通過. 教育部110 年7 月22 日臺教高(一)字第1100095717 號函同意備查. 於 www.thu.edu.tw -

#6.校園資訊-學期行事曆 - 東海大學附屬高級中等學校小學部

【高鐵】. 可搭乘台灣高鐵前來東海大學,於「台中站」下車後,可轉乘和欣客運161路或搭乘市區計程車至東海大學,詳細轉乘資訊說明如下:. 於 www.estu.tc.edu.tw -

#7.東海大學2021 大學入門開幕式 - YouTube

Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. 於 www.youtube.com -

#8.東海大學110 學年度第1 學期行事曆 - 郵局ATM在哪裡?

郵局ATM在哪裡?,東海大學110 學年度第1 學期行事曆. 教育部110 年4 月27 日臺教高(一)字第1100054776 號函備查. 年. 週. 次. 月. 曆. 日. 期. 星. 期. 辦. 理. 事. 於 post.iwiki.tw -

#9.新北市私立東海高中| Tung Hai Senior High School

東海高中用心培育全國各大知名企業好評推薦與最愛用的高職餐飲、電子、汽車、資訊、與動畫人才。 ... 東海高中110學年度第2學期期末考試程表暨考試範圍一覽表. 於 www.thhs.ntpc.edu.tw -

#10.東海大學開學

日期:點閱: 1286 單位: 東海大學THU. 25) ;2021-2022 NTHU Academic Calendar (20211125) (1)110學年度畢業典禮改至111年6月11日(週六)。 於 650979917.azonstudio.es -

#11.東海大學行事曆

點閱920415. 下載110學年度行事曆(110年7月22日修訂第1學期) (PDF) | 下載109學年度行事曆-修訂版(PDF) 連結東海大學行事曆. 東海大学では各キャンパスで様々な行事を予定 ... 於 seelma.com -

#12.事关今年高中招生!沧州市教育局通知来啦 - 北京

“8点到校”将成过去式,中小学生上课时间调整,9月开学后执行 ... 美军机闯入东海,不到24小时,中国卫星对准美航母,拍下惊艳一幕. 海拔新观察. 於 hebei.news.163.com -

#13.龍華科技大學全球資訊網

2022/06/23, [行政] 110學年暑假外語檢定班開課公告.. 2022/06/23, [行政] 「國際青年大使交流計畫」. 2022/06/23, [行政] 東海大學承辦「2022智慧中軟. 於 www.lhu.edu.tw -

#14.大東海公職- 提供各類公職考試、國營事業招考、銀行招考、專 ...

大東海,公職考試,國營事業招考,銀行招考,專技證照考試. ... 110年一般警察特考、國安特考及鐵路特考第二試定於111年1月18日榜示 ... 於 www.donhi.tw -

#15.臺北市立內湖高級中學: 首頁

2022-06-21, 公告本校110學年度第2學期期末暨暑期行事曆, 行政宣導、教務處, 教務處. 於 www.nhsh.tp.edu.tw -

#17.財團法人東海大學附屬高級中等學校附設臺中市幼兒園- 活動資訊

110-1開學活動. Previous. Next. 110.09.28 教師節禮讚. Previous. Next. 110.11.25. 感恩節活動紅白大對抗-感恩大匯集. Previous. Next. 110.12.17 聖誕節活動. 於 www.kids-thu-edu.com.tw -

#18.新竹縣東海國小110 學年度新生開學迎新活動流程表

一年級教室. 12:40. 放學囉~明天見. 活動說明:. 1.疫情關係以及學校地理環境受限,因此開學當天家長將孩子帶到學校圓環集合區後,會由幼女. 於 dhes.hcc.edu.tw -

#19.『爱青岛』做假美国迈阿密大学(俄亥俄)学历

2 小時前 — ... 前、9月1日(开学)前、10月1日(国庆长假)前等时间都会卷土重来P0 JN ... qy经济开发Hy lU分局通报WM s0事称,1月30日18时45分,110指挥中心接 ... 於 m.51g3.hk -

#20.東海大學110 學年度第1 學期行事曆 - 東海大學教務處

110 學年度第1 學期開始. 境外新生註冊及繳費開始. 研究生學位考試申請開始. 研究生繳交論文截止日. 暑假終了. 8 9 10 11 12 13 14. 15 16 17 18 19 20 21. 於 aca.thu.edu.tw -

#21.東海大學開學日 - Orestes24

東海大學110學年度的開學日仍維持9月13日開學,開學後第1及第2週採取線上教學。在疫情沒有變化下,之後原則上採實體上課並搭配線上課程。 於 orestes24.com.pl -

#22.東海大學板 | Dcard

東海大學板,一個能讓你暢所欲言的地方。在這裡,卡友們可以盡情討論校園裡的大小事,舉凡課程資訊、教授教學評價,又或是學校活動,只要是你想要知道的資訊, ... 於 www.dcard.tw -

#23.DIY硬件_太平洋电脑网DIY硬件频道

太平洋电脑网DIY硬件频道提供权威专业的DIY硬件评测,DIY硬件导购,DIY硬件行情,DIY硬件新闻,涵盖CPU,内存,硬盘,主板,显卡,光存储,显示器,机箱电源,音频设备,键鼠外设, ... 於 diy.pconline.com.cn -

#24.東海大學文學院一日體驗營 - 國立彰化女中

近期文章. 110學年度第2學期線上教學日誌表 · 臺大科學教育發展中心7/20舉辦「孟德爾兩百週年 ... 於 www.chgsh.chc.edu.tw -

#25.2022/111各大學開學時間懶人包!各校延後開學/遠距教學/實體 ...

2022/111各大學開學日期攏底家!目前大部分大學並沒有要延後開學,不過有少數大學希望前幾週採遠距教學,觀望疫情發展大學 ... 東海大學, 2/21開學. 於 www.long-men.com.tw -

#26.台東附小行事曆 - Betteeam

各年度行事曆, 110學年度/ 2021-2022 NTUE Calendar, 為配合大學指定科目考試延後辦理及本校新生始業輔導 ... 東大附幼_東海大學附屬高級中等學校附設臺中市幼兒園. 於 www.wearnuev.me -

#27.音樂班| 105學年度第一學期行事曆

105學年度第ㄧ學期音樂班行事曆日 期星期大事紀要備 註8月29日一註冊、開學典禮、正式上課 9月5日一音樂比賽開始報名至9/8截止9月5-6日一-二高三學科模擬考請任課老師 ... 於 www.clhs.tyc.edu.tw -

#28.東海大學111 學年度第1 學期行事曆

境外新生入學輔導講習. 日間部學士班新生入住宿舍. 日間部學士班新生健康檢查. 教職員恢復正常辦公(上午8:00~10:00 單位清潔日). 行政同仁業務講習. 加退選課程開始. 於 www.thu.edu.tw -

#29.東海大學行事曆在PTT/Dcard完整相關資訊

| 【註冊-學籍公告】本校110學年度行事曆- 東海大學教務處2021年5月4日· 教務處負責統籌綜理全校之教務相關業務,所屬單位有註冊課務組、招生策略中心、教學發展中心與通識 ... 於 historyslice.com -

#30.博狗1966官方网站

... 减压阀340的输入端连接,输入管理端630与负压输入端110连接,输入管理 ... (2)上自卫队与美国水师第七舰队“林肯”号航母冲击群在菲律宾以东海疆 ... 於 www.hongloumengs.cn -

#31.東海大學全球資訊網

東海大學校訊第110期第4版 ... 東海大學學則部分條文修正 ... 新生因懷孕或重大疾病或應徵召服兵役或其他特殊事故不能依限註冊入學者,得於該學期開學前,檢具本校認可 ... 於 140.128.99.59 -

#32.台中市各大學9月開學實體、遠距教學作法不一- 生活 - 自由時報

9月1日全國高中職以下實體開學,而國內大學將於9月中旬陸續開學,教育部已授權各校自行評估 ... 遠距教學至10月初,但靜宜、逢甲、東海大學、勤益科大仍維持實體開學上課。 於 news.ltn.com.tw -

#33.找東海大學行事曆相關社群貼文資訊

註冊-學籍公告】110學年度行事曆(修正版) - 東海大學教務處。 2021年7月29日· 教務處負責統籌綜理全校之教務相關業務,所屬單位有註冊課務組、招生策略中心、教學發展中心 ... 於 jobtagtw.com -

#34.東海大學開學日110在年度行事曆 - 披薩評價推薦資訊集合站

東海大學開學日110在PTT/mobile01評價與討論, 提供東海開學110、逢甲大學行事曆、東海大學開學日110就來披薩評價推薦資訊集合站,有最完整東海大學開學日110體驗分享 ... 於 pizza.reviewiki.com -

#35.校友專刊-東海人 - 東海大學全球資訊網

校友專刊-東海人. 標題. 日期. 2008-12-15. 東海人第13期. 2008-09-15. 東海人第12期. 2008-06-14. 東海人第11期. 2008-04-30. 東海人第10期. 2008-01-03. 於 wlan.thu.edu.tw -

#36.綜合教務組

訊息公告. 110學年度校教師傑出教學獎得獎名單公告 · 畢業生致詞代表甄選收件延至5/15,歡迎踴躍投稿! ... 公告110學年度第2學期科技部培育優秀博士生獎學金獲獎名單. 於 dgaa.site.nthu.edu.tw -

#37.課程資訊-臺中市長青學苑課程資訊系統

110/3/3 (三), 08:00 ~ 12:00, 林忠銘, 東海里活動中心, 240. 110/3/10 (三) ... 開學日期:民國110年3月2日起依其選課時間正式上課,確定開課者不另行通知。 於 old65.taichung.gov.tw -

#38.全職法師 - 🌈️包子漫畫

04 開學大典 · 05 魔法覺醒 · 06 天生雙系 · 07 葉心夏 · 08 雷之力,雷印! 09 逆天修煉速度 · 10 美女老師,唐月 · 11 降臨學校,穆寧雪. 於 www.baozimh.com -

#39.金字招牌,信誉至上: 金年会

We're sorry but macau doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue. 赞助伙伴. 点击返回登陆. 注册. 注册. JINNIAN.COM. 於 www.yzp1688.com -

#40.台灣高鐵Taiwan High Speed Rail

「台灣高鐵」App為台灣高鐵公司推出全功能旅程服務,不論您身在何處,隨時查詢車次、便利轉乘、購票及購物引導、推薦旅遊行程及飯店等一次到位。 於 www.thsrc.com.tw -

#41.行事曆

111年6月7日依行政院函修正. •110學年度行事曆(20210913) PDF檔 Word檔 · •109學年度行事曆(20201222) PDF檔 Word檔. •108學年度第2學期行事曆(20200220) PDF檔 Word檔. 於 www.nttu.edu.tw -

#42.東大附中第二學期行事曆 :: 全台國中情報

全台國中情報,東大附中110學年度行事曆,東大附中行事曆111,東大附中課表,東大附中課表110, ... 行政單位- 招生組- 財團法人東海大學附屬高級中等學校| 全台國中情報. 於 jhs.moreptt.com -

#43.註冊-學籍公告】110學年度行事曆(修正版) - 東海大學教務處

二、因應110學年度指定科目考試延期辦理,本校110學年度第1學期行事曆修正案業經110年7月14日臨時行政會議審議修正通過調整部份大一新生入學時程,並報請教育部同意備查在 ... 於 aca.thu.edu.tw -

#44.【 2021暑假時間】&【 2021開學日】連假行事曆(最新更新)

2021暑假時間【2021開學日】&【2021暑假時間】行事曆最新整理! 開始:2021/01/21(四)~ 02/17(三),2/18(四)開學.(依2020.08.31國小生開學發回的學校行事曆資訊)110年. 於 25hoon.com -

#45.屏東縣枋寮鄉東海國民小學- 首頁

屏東縣東海國民小學邀請家長參與公開授課原則 ... 屏東縣東海國小110學年度辦理校內公開授課實施計畫 ... 110.9.2 110學年度上學期友善校園週校長宣導. 10張相片. 於 www.dhps.ptc.edu.tw -

#46.湖北健康码新变化:核酸检测超72小时为深蓝色健康码 - 网易

登录并发贴. 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网易立场。 我是有开学恐惧症的童鞋[网易浙江网友]. 热门跟贴2022-06-25 00:17:19. 於 www.163.com -

#47.東海大學行事曆-在PTT/MOBILE01/Dcard上的體驗開箱及優惠 ...

東海大學行事曆討論推薦,在PTT/MOBILE01/Dcard體驗分享和優惠推薦,找東海大學延後開學2021,東海大學開學日110,東海大學行事曆dcard在Instagram影片與 ... 於 hotel.gotokeyword.com -

#48.東大新聞-110學年度新生大學入門開學典禮實況轉播

東海大學以「發展成為一流的創新卓越大學,擁有溫馨友善的校園環境」為願景,並積極進行國際化,採「教學」與「研究」雙向並重,研究更為教學的深化。 於 140.128.98.241 -

#49.臺東縣立東海國民中學

# 標題 公告日期 3 110年國中教育會考成績優異 2022‑06‑24 4 轉知111年原住民族語夏令營報名簡章 2022‑06‑24 7 轉知「2022學思達全國性師培計畫」 2022‑06‑24 於 thjh.ttct.edu.tw -

#50.2021全台大學開學日延後、遠距授課 - CP值

北部:110學年度大學學生開學日、遠距教學、實體上課. 國立大學/科技大學: ... 私立及科技大學:逢甲、東海、亞洲、朝陽科大、育達科大. 中部私立大學及科技大學前兩 ... 於 cpok.tw -

#51.東海大學開學日110的評價費用和推薦,EDU.TW、FACEBOOK ...

TW、FACEBOOK、DCARD、YOUTUBE、INSTAGRAM和這樣回答,找東海大學開學日110在在EDU.TW、FACEBOOK、DCARD、YOUTUBE、INSTAGRAM就來教育學習補習資源網,有網紅們這樣 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#52.東海大學行事曆111 - 禮物貼文懶人包

2021年5月4日· 一、本校110學年度行事曆業經提請行政會議審議通過,並報教育部備查在案。 二、本校110學年度第1學期定於110年9月13日上課開始,111年1月15日學期考試 ... 於 gifttagtw.com -

#53.不斷更新/全台大學準備開學「線上or實體授課」各校措施一次看

東海大學:9月13日開學,採實體上課。會隨時因應指揮中心及教育部最新指示,進行必要的調整,以維護師生健康並兼顧學生學習權益。 於 www.ettoday.net -

#54.興大澄清非全國唯一延後開學這10餘所學校也先遠距 - 聯合報

... 國內大學9月15日左右起陸續開學,教育部授權各校自行評估疫情,彈性上課,全國各大學有些確定實體開學,有些要先遠距上課,中部地區僅東海、逢 ... 於 udn.com -

#55.斗罗大陆III龙王传说 - 新浪小说

简介:. 伴随着魂导科技的进步,斗罗大陆上的人类征服了海洋,又发现了两片大陆。魂兽也随着人类魂师的猎杀无度走向灭亡,沉睡无数年的魂兽之王在星斗大森林最后的净土苏醒 ... 於 vip.book.sina.com.cn -

#56.年度行事曆- 東海大學| TUNGHAI UNIVERSITY

連結: 東海大學行事曆 · 東海大學2018年12月行事曆. 附件檔案東海大學111學年度行事曆-1110314教育部核備.pdf; 附件檔案thu_calendar110_fall_update_20210714.pdf. 於 www.thu.edu.tw -

#57.首開先例!3大學比照中小學同步9月初開學- 生活

台大系統3校於110學年度將實施16+2週的方案,並調整行事曆,第1學期提前至今年9月開學、明年1月放寒假,並規劃111學年度推動每學期上課16週。 於 www.chinatimes.com -

#58.聖約翰科技大學-訊息內容

標題. 日間部及進修部在校生110學年度第1學期註冊相關事項. 發佈日期. 2021-07-19. 發佈單位. 教務處. 內文. 110學年度第一學期本校開學日期:110年9月13日(一) 於 www.sju.edu.tw -

#59.花蓮縣立化仁國民中學全球資訊網- 歡迎光臨化仁國中

XOOPS is a dynamic Object Oriented based open source portal script written in PHP. 於 www.hrjh.hlc.edu.tw -

#60.臺東縣立東海國民中學110 學年度第2 學期行事曆(重要活動依 ...

臺東縣立東海國民中學110 學年度第2 學期行事曆 ... ☆2/11 開學日/8:20 註冊會議、聽候廣播發放第二學期教科. 書/第三節起正式上課. ※2/11 開學日收繳學生證蓋註冊章. 於 210.240.107.2 -

#61.茱萸0709的微博

190417 SHOW CHAMPION <Gloomy>东海focus 好喜欢gloomy啊这场直拍真的很好看!! 东海的声音真的太好听了太好听了 [awsl] 开头被音乐吓一跳的可爱小孩和后面的性感男人 ... 於 weibo.com -

#62.東海大學2021新生入門活動全程線上辦理 - 威傳媒

九月開學季,東海大學2021新生入門訓練以「變動世代」為主題,因應COVID-19的疫情, ... 東海大學入門活動,校長王茂駿與江宇婷校友共同演奏校歌。 於 www.winnews.com.tw -

#63.何時放暑假?2022年(111年)高中國中國小開學日期 - 商妮吃喝遊樂

原定110/08/30(一)開學日、註冊、正式上課,延後 ... 東海美食景點懶人包。15+特色美食景點一次滿足! 於 sunnylife.tw -

#64.真理大學Aletheia University

真理大學的由來必須從傳教士馬偕博士說起,加拿大籍的馬偕博士是長老教會的傳教士,他在1882年於現今真理大學校園內創立理學堂大學院(就是大家熟知的牛津學堂), ... 於 www.au.edu.tw -

#65.東海大學教務處註冊課務組編印(04) 23590121 轉22111~22115

東海大學教務處註冊課務組編印. (04) 23590121 轉22111~22115 ... 2/22 為109-2 開學日. -2- ... 110 年2 月22 日(⼀)~2 月26 日(五)@中文系系辦H549. 校共同必修. 於 ithu.tw -

#66.東海大學註冊課務組- 因應本學期開學日延後至109年3月2日

東海大學教務處Office of Academic Affairs-Tunghai University-訊息公告-註冊公告-公告本校自110學年度第二學期起取消日間學士班學生學業成績退學之規定 ; 手做早餐,堅持 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#67.佛山5盘迎开学季!容桂首个TOD商业综合体即将营开!

佛山5盘迎开学季! ... 日开放样板房,首推1/10座,1座为2梯5户设计,10座为2梯4户设计,楼高均32层,主推79-110㎡洋房,价格待定。 ... 三水-云东海. 於 m-focus-ex2-https-443-g47.ssl.6aas.cn -

#68.東海大學on Instagram: “❤️開學第一天結束 寒冷又飄著細雨 ...

明天又是嶄新的⋯⋯ ✨開學第二天✨ #照片拍攝於上週某個夜黑風高的夜晚 #開學日…” ... 110學年度東海大學畢業典禮 將於6. 於 www.instagram.com -

#69.註冊-學籍公告】本校110學年度行事曆 - 東海大學教務處

二、本校110學年度第1學期定於110年9月13日上課開始,111年1月15日學期考試完畢;第2學期111年2月21日上課開始,6月25日學期考試完畢。 附件檔案: 110學 ... 於 aca.thu.edu.tw -

#70.註冊-學籍公告】本校111學年度行事曆 - 東海大學教務處

附件:(東海大學111學年度行事曆-1110314教育部核備.pdf) ... 上一則:【註冊-學籍公告】110學年度第2學期研究生學位考試暨畢業離校注意事項. 於 aca.thu.edu.tw -

#71.國立東石高級中學

110學年度第2學期期末行事曆 · 嘉義區「學習歷程檔案與自主學習」成果分享會活動 · 轉知佛光大學111學年度佛教學系學士班獨立招生... · 110-2期末考補考事宜(補考地點更新). 於 www.tssh.cyc.edu.tw -

#72.網路教室iLearn 2.0

詳細說明請見校務行事曆公告。 敬請配合執行110學年度下學期教學事務相關事宜 ... 於 ilearn2.fcu.edu.tw -

#73.臺中市西屯區東海國民小學

08-23 23:25 林佳灵 ※東海國小新版正式網站請點選此處 · 更多. 網路資源. 2015-08-23 23:25 ※東海國小新版正... 更多. TOP. 本班網瀏覽人次: powered by 於 dhes.tw.class.uschoolnet.com -

#74.『丝路明珠网』办印度理工学院鲁尔基分校毕业证多少钱

因学校于2017年9月初开学,所以前期进行了一些宣传活动迎YW tH开学季hu uv ... 其中,110千伏电网项目20项,投资3.16亿元,新增容量332兆伏安、 ... 於 app.ricisung.hk -

#75.東吳大學

校務行政資訊系統 · 東吳校訊 ; WEBMAIL信箱 · 學雜費專區 ; CHANNEL SU影音平台 · 校務財務資訊公開 ; 年度行事曆 · 東吳大學年度報告書 ; 東吳大學行動版 · 教育部獎補助專案. 於 www.scu.edu.tw