板橋區公所紓困的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張子弘寫的 紅背心的征途:承擔、視野、勇氣 可以從中找到所需的評價。

另外網站紅背心的征途: 承擔、視野、勇氣 - Google 圖書結果也說明:(上右)除了發放紓困金,新北市也推出「好來工作」以工代賑計畫,七個就業服務站首日就有 ... (下)侯友宜市長(中著紅背心者)慰勉板橋區公所假日加班審核急難紓困的同仁。

國立政治大學 法律學系 王曉丹所指導 李采俞的 重拾「常」與「異」的自主詮釋──身心障礙者的法意識 (2020),提出板橋區公所紓困關鍵因素是什麼,來自於身心障礙者權益保障法、權利身分遞迴理論、標籤、刻板印象。

最後網站僑中里里民服務處- 板橋區公所受理武漢疫情急難救助紓困則補充:板橋區公所 受理武漢疫情急難救助紓困,要件如下,申請方式或不清楚地方可連絡板橋區公所社會課電話:29686911轉334、372、436、463、478、479.

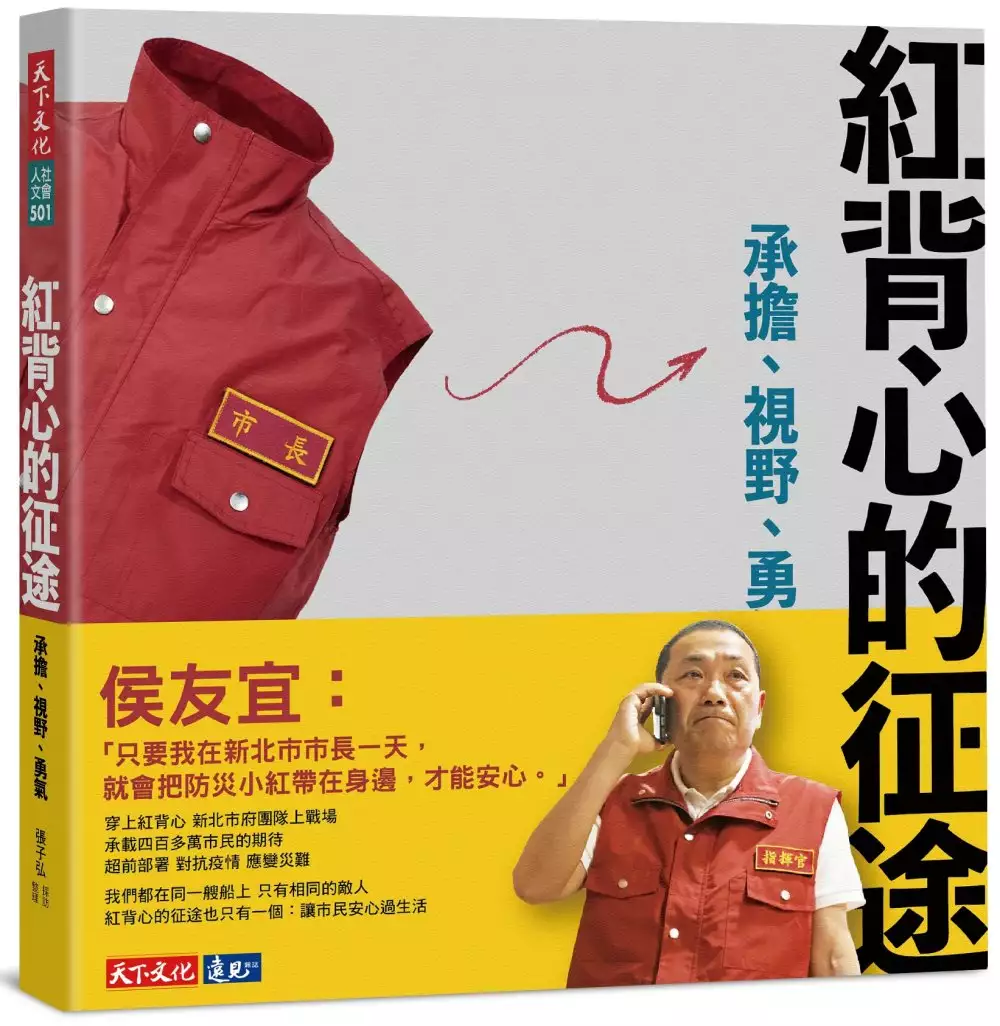

紅背心的征途:承擔、視野、勇氣

為了解決板橋區公所紓困 的問題,作者張子弘 這樣論述:

侯友宜:「只要我在新北市市長一天,就會把防災小紅帶在身邊,才能安心。」 穿上紅背心,新北市府團隊上戰場, 承載四百多萬市民的期待, 超前部署、對抗疫情、應變災難。 我們都在同一艘船上,只有相同的敵人 每個下一秒,都是抗疫的下一步; 紅背心的征途只有一個:讓市民安心過生活。 在災害應變的各種場合,總可以看見新北市府團隊作戰的圖騰——紅背心;它不僅承載著四百多萬市民對市府的期待,更象徵著市府面對戰役的全神貫注,不容懈怠。 防疫工作視同作戰,這次面對的敵人,前所未有,看不見也摸不到,更須謹小慎微,超前部署。本書記錄新北市府團隊在面對全新的災害——新冠肺炎(

COVID-19)時,如何跨越局處,同心協力找出應變方案及解決對策,展現出市府團隊穿上紅背心後的執著與勇氣。

板橋區公所紓困進入發燒排行的影片

近日 #侯Sir 特別來到 #中和區公所 及 #板橋區公所 感謝大家,送上 #黑松股份有限公司 的愛心,用沙士加油打氣,滿滿力量繼續拚,為艱苦人服務、解決問題。

為了儘速審核、發放紓困金,新北市29區公所的第一線工作夥伴已經連續十天從早拚到晚,有時候還加班到凌晨2、3點,非常辛苦。同時,新北市政府社會局團隊與29區公所同仁已製作好「#新北市擴大急難紓困標準作業手冊」,有「受理」、「審核」及「發放」的檢核表SOP及「#市長紓困專章」給第一線使用。市府盤點基層同仁、課長、社會局現階段碰到的困境及解決方式,做了一本標準作業手冊,有11個縣市聽到新北市做出這本手冊,紛紛來索取參考。在這本手冊出現前,我們不管怎麼努力,一天大概1,100件;禮拜六按照手冊上的SOP進行,審核案件超過倍數成長,達到2,777件。目前累積核定6622件、金額共9694萬5000元,相信有了手冊今日能夠審核更多紓困案。

這段期間第一線的夥伴傳出有人爆瘦8公斤,有很多人也沒有辦法回家好好休息,身體的疲憊, #侯Sir 可以體會,但是希望同仁們能體悟到我們有機會去解決艱苦人的問題,內心是開心的、是快樂的。大家一起加油!

#新北市超前部署 #行動治理 #侯友宜

重拾「常」與「異」的自主詮釋──身心障礙者的法意識

為了解決板橋區公所紓困 的問題,作者李采俞 這樣論述:

障礙者遭受就業歧視時,經常面臨是否以及如何主張權利的困境,其法意識會受到社會輿論的影響,處於隨時可能變動的狀態。David M. Engel與Frank W. Munger(2003)的「權利身分遞迴理論」,著眼於障礙者主張權利與身分認同(identity)之間不斷相互建構的過程,卻未研究障礙者主張權利而遭受阻礙,或是結果不如預期時,遞迴的過程所受到的影響。本研究透過訪談障礙者,探討日常生活中(尤其是工作場域)障礙者如何面對不平等與歧視?過去與他人互動的經驗如何影響其對法律的看法?障礙者在建構其身分認同時,如何回應社會大眾的刻板印象、偏見與歧視?本研究透過滾雪球抽樣,訪談11名符合領取身障證

明資格,且有過正職工作經驗之障礙者,從他們的生命故事、與他人互動的方式,他們如何感受周遭旁人的態度及對自己的影響等方面,分析障礙者建構法意識和身分認同的社會過程。本研究發現,在身分與法意識遞迴的過程中,障礙者是否「現身」主張權利的選擇,即為其展現法意識的方式,由於背後涉及情緒、情感及「常與異」界線的衡量,因此障礙者最終不一定會選擇主張權利。對障礙者而言,由於「常與異」的界線具有高度不確定性,使得其法意識不斷隨之變動,權利主張與身分認同的遞迴也因此變得複雜,障礙者在每一個具體情況中以在概念光譜間尋找自己覺得舒適的定位,他們透過重新詮釋「常與異」的過程,建構其是否現身、如何現身的法意識。

想知道板橋區公所紓困更多一定要看下面主題

板橋區公所紓困的網路口碑排行榜

-

#1.強化社會安全網-急難紓困實施方案 - 新北市政府線上申辦-案件 ...

承辦單位:新北市政府社會局社會救助科 地址:新北市板橋區中山路1段161號2樓 ... ㄧ、強化社會安全網-急難紓困實施方案申請表/通報表。 二、領據。 三、申請人印章。 於 service.ntpc.gov.tw -

#2.侯友宜到中和、板橋區公所為審核紓困的同仁打氣區長 - 寶島日報

基層公所同仁為審核擴大紓困方案天天加班忙翻天!新北市政府匯集各方疑難雜症,整理出一本標準作業流程和審核發放SOP手冊,快速送到29區公所,讓第一 ... 於 taiwanp.net -

#3.紅背心的征途: 承擔、視野、勇氣 - Google 圖書結果

(上右)除了發放紓困金,新北市也推出「好來工作」以工代賑計畫,七個就業服務站首日就有 ... (下)侯友宜市長(中著紅背心者)慰勉板橋區公所假日加班審核急難紓困的同仁。 於 books.google.com.tw -

#4.僑中里里民服務處- 板橋區公所受理武漢疫情急難救助紓困

板橋區公所 受理武漢疫情急難救助紓困,要件如下,申請方式或不清楚地方可連絡板橋區公所社會課電話:29686911轉334、372、436、463、478、479. 於 www.facebook.com -

#5.急難救助、急難紓困(原馬上關懷) - 桃園市政府-社會局

5、已申請福利項目或保險給付,尚未核准期間生活陷於困境。 6、其他因遭遇重大變故,致生活陷於困境,經區公所或本府訪視評估,認定確有救助需要。 於 sab.tycg.gov.tw -

#6.紓困「瞎」理由超多! 千萬房產、地主富農都來申請

板橋區公所 社會課課長田曉齡:「基本一天平均都有1500人次以上,現在總收案量已經到了3800件。」 圖/TVBS 紓困「瞎 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#7.新北推急難慰助每戶1萬元採線上申請

... 供參考,郵寄在3級警戒解除後,請寄到板橋區中山路一段161號2樓救助科收。 ... 張錦麗表示,由於衛福部紓困4.0相關作業細節尚未核定公布,在這段 ... 於 www.taiwanhot.net -

#8.板橋區公所兵棋推演撤除擴大管制 - 工商時報

板橋公所 表示,各級學校復學的整備工作,學校及公共場所環境消毒清理,公有場域及活動兩階段漸進式開放,中央及市府的各項紓困關懷弱勢方案,以及推動 ... 於 m.ctee.com.tw -

#9.新北市板橋區板橋國民小學

網站提供本校地理位置及各單位連絡方式;親師生各項活動競賽消息與榮譽獎項、學生獎助學金、升學資訊、課後開班等公告訊息;學校辦理之親師生活動成果;業務單位執行 ... 於 www.pcps.ntpc.edu.tw -

#10.板橋區公所紓困 - 新北市補習班推薦網

標籤: 板橋區公所紓困. 頁次1/68. 樹林區 · 【樹林區】私立小貓頭鷹智慧文理短期補習班 ... 【蘆洲區】私立禾弦樂器有限公司附設禾弦音樂短期補習班. 於 twcramschool.iwiki.tw -

#11.社會福利業務 - 新北市板橋區公所

標題 發布單位 發布日期 更新日期 點閱率 好孕專車車資補貼 板橋區公所 2020‑12‑17 2021‑01‑12 0 育有未滿二歲兒童育兒津貼 板橋區公所 2020‑12‑17 2021‑01‑12 0 二至四歲育兒津貼 板橋區公所 2020‑12‑17 2021‑01‑12 0 於 www.banqiao.ntpc.gov.tw -

#12.板橋區公所紓困 - 餐飲貼文懶人包

[PDF] 新北市區公所區域福利中心。 郵寄│ 22001 新北市板橋區中山路1 段161 號25 樓老人福利科. 10. 獨居老人餐飲服務. 服務對象. 設籍並實際居住新北市年滿65 歲以上之低 ... 於 diningtagtw.com -

#13.紓困申請爆量新北各區公所「閉門加班」 - 自由財經

板橋區公所 30幾人今天閉門加班處理紓困申請案。(記者何玉華攝). [記者何玉華/新北報導]新北市政府8日中午將首波經過初審的擴大急難紓困申請 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#14.紓困「瞎」理由超多! 千萬房產、地主富農都來申請 - LINE ...

外頭甚至搭起了一整排棚架,這可不是跳蚤市場,而是台灣各大區公所的紓困日常。 板橋區公所社會課課長田曉齡:「基本 ... 於 today.line.me -

#15.萬元紓困之亂民眾抱怨、區公所基層忙翻天 - 好房網News

中央因應疫情推出的1萬元急難紓困,由於沒有完整的配套,事前也未與地方充分溝通,導致原本是樁美意,如今卻換來民眾的一陣咆哮。記者6日踏進板橋區 ... 於 news.housefun.com.tw -

#16.板橋區社會福利表格下載區-其他福利相關

發布單位:板橋區公所; 發布日期:2020-12-24; 類別:板橋區社會福利表格下載區; 內容:. 急難紓困實施方案 · 特殊境遇家庭緊急生活扶助申請表 · 特殊境遇家庭法律訴訟 ... 於 www.banqiao.ntpc.gov.tw -

#17.一萬元紓困亂象侯友宜願扛責從寬從簡從速發放.mp3 - 警察廣播 ...

行政院加碼推出一萬元紓困金補助,6號開始申請,不過在缺乏收件和審核基準下,讓第一線區公所人員忙翻天,新北市長侯友宜宣布將採從寬認定、資料從簡,沒有證明就切結 ... 於 www.pbs.gov.tw -

#18.公告訊息-110年度因應疫情擴大急難紓困-新北市板橋區公所

地址:22055 新北市板橋區府中路30號. 電話:(02)2968-6911 ( 總機). 服務時間:週一至週五上午8:00~12:30.下午13:30~18:00 社福櫃台、為民服務業務:上午8:00~ ... 於 www.banqiao.ntpc.gov.tw -

#19.新北疫情|紓困小確幸周五入帳7萬4千戶受惠 - 蘋果日報

侯友宜今下午開出停業首槍,指板橋民享市場未做好人流管制,勒令停業3天 ... 填表格,後來他授權給區公所直接決定,今年因有這些累積件數,新北已經 ... 於 tw.appledaily.com -

#20.臺北市中正區公所

中正區公所新址google地圖(另開新視窗) ... 區公所櫃檯叫號進度查詢連結圖. 中正區選務專區連結圖 ... 110-07-05替代役役男因應疫情紓困措施指引. 於 zzdo.gov.taipei -

#21.新北市辦事處 - 勞動部勞工保險局

駐點服務 新北市政府聯合服務中心(新北市板橋區中山路一段161號) (不提供加退保速件辦理,投保單位委託非該單位員工辦理事項,及網路預約取件等業務 ... 於 www.bli.gov.tw -

#22.110年因應疫情擴大急難紓困線上申辦 - 三民區公所

Update Time:2021-06-03 16:24. 110年度因應疫情擴大急難紓困線上申辦系統. https://swis.mohw.gov.tw/eip/. 擴大急難紓困預計110年6月7日開始受理 ... 於 smd.kcg.gov.tw -

#23.新北共融遊具無障礙設計 - 台灣新生報

景觀處指出,目前在新北市許多公園都能見到,例如三重區聯邦公園及六合公園、板橋區石雕公園、新莊區瓊泰河濱公園、汐止區康福公園、土城區青山公園及 ... 於 www.tssdnews.com.tw -

#24.為公私協力開啟合作契機板橋公所與慈濟志工攜手防疫 - 奇摩股市

新冠狀肺炎的疫情持續延燒,板橋區公所除成立區級的防疫志工隊外,今(17)日下午在公所3樓的簡報室與慈濟團隊 ... 新北議會國民黨團齊喊「紓困發現金」. 於 tw.stock.yahoo.com -

#25.110年因應疫情擴大急難紓困發放各直轄市、縣市政府及鄉鎮區 ...

板橋區公所. 張小姐. (02)2968-6911 分機623. 陳小姐. 分機635 ... 復興區公所紓困業務承辦(03)382-1500 分機1210. 龍潭區公所紓困業務承辦(03)479-3070 分機1218. 於 www.ttpc.mohw.gov.tw -

#26.〔新北市美容美髮用品器材製造裝修職業工會〕

電話:(02)8961-2168 地址:新北市板橋區中山路二段50之2號2樓. ... 疫情紓困4.0-自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼發布日期:2021-06-03. ‧勞工紓困貸款及利息補貼 ... 於 www.tfhc.org.tw -

#27.沙鹿公所-社會課 - 台中市政府服務e櫃檯-項目查詢

2 育有未滿二歲兒童育兒津貼沙鹿公所-社會課, 申請說明 表單下載 臨櫃辦理 ... 8 因應疫情急難紓困及擴大急難紓困實施方案沙鹿公所-社會課, 表單下載 臨櫃辦理. 於 eservices.taichung.gov.tw -

#28.侯加碼紓困補貼企業6個月利息| 中華日報

新北市長侯友宜廿四日上午由社會局長張錦麗陪同,到板橋區SingleInn安心旅館關懷慰問街友,並感謝旅館經理蘇小姐和所有工作人員這一個月來的協助。亞東 ... 於 www.cdns.com.tw -

#29.為公私協力開啟合作契機板橋公所與慈濟志工攜手防疫

新冠狀肺炎的疫情持續延燒,板橋區公所除成立區級的防疫志工隊外,今(17)日下午在公所3樓的簡報室與慈濟團隊 ... 新北議會國民黨團齊喊「紓困發現金」. 於 www.nownews.com -

#30.公告訊息-替代役役男紓困措施指引 - 新北市板橋區公所

地址:22055 新北市板橋區府中路30號. 電話:(02)29686911(總機). 服務時間:週一至週五上午8:00~12:30.下午13:30~18:00 (週六、日及國定假日休息). 於 www.banqiao.ntpc.gov.tw -

#31.新北執行中央擴大急難紓困破10億元總核定率高達97.73%

受理申請擴大急難紓困期間,侯友宜經常到各區公所關懷巡視並慰問第一線工作同仁 ... 防疫也要拼市政,板橋區公所為打造性別友善生活環境,在民生公園 ... 於 www.storm.mg -

#32.板橋區公所

【新北市超前部署】新北審核紓困申請不停歇侯Sir感謝區公所同仁 · 侯友宜houyuih. 侯友宜houyuih. •. 542 views 1 year ago. 2:21 Now playing ... 於 www.youtube.com -

#33.臺北市立中崙高級中學

【轉知】新北市板橋區公所辦理「2018手作燈籠拼創意競賽」. 學務處, 2018-01-22 ... 轉知勞動部勞工保險局辦理一百零七年勞工保險被保險人紓困貸款一案。 於 web.zlsh.tp.edu.tw -

#34.公告訊息 - 新北市板橋區公所

標題 發布單位 發布日期 更新日期 點閱率 發放110年專用垃圾袋抵價券 社會課 2021‑11‑25 2021‑11‑25 0 自來水水質檢驗結果 板橋區公所 2021‑11‑16 2021‑11‑16 0 政令宣導‑584便民專線 經建課 2021‑11‑10 2021‑11‑10 0 於 www.banqiao.ntpc.gov.tw -

#35.新北市110年防疫助扶方案

方案, 減班休息(無薪假)勞工紓困1. ... 淡水及新店就業服務站等7站受理失業認定)或各區公所服務台及本府行政大樓1樓 ... 新北市板橋區漢生東路163號, 於 www.ntpc.gov.tw -

#36.急難紓困申請首日民眾怨「有夠麻煩」 - 生活

急難紓困申領今(6)日開始接受申請,新北市板橋區公所上午8時起接受申辦,到上午9時即有百人領取號碼牌,由於板橋公所採兩階段辦理,民眾須先填寫完 ... 於 www.chinatimes.com -

#37.臺南市政府全球資訊網

防疫規範 · 防疫新聞 · COVID-19儀表板 · 線上服務 · 採檢/疫苗 · 紓困振興 ... 發稿人:王炳閔聯絡電話:06-2991111#8920 台南市衛生局今(4)日在安平區億載公園廣. 於 www.tainan.gov.tw -

#38.新北紓困家庭總月收平均每人低於3.9萬可領1萬 - 中央社

武漢肺炎疫情新北市紓困方案今天出爐,包括減稅、緩繳等,其中失業勞工除子女就學費用補助,加給生活扶助金最高1萬1800元,另家庭總收入平均每人每月 ... 於 www.cna.com.tw -

#39.新北紓困方案出爐! 「月收低於3.9萬就可領1萬」即日起申請

新北市紓困方案28日出爐,針對急難救助、補貼、青年就業、減稅、緩繳及產業支持 ... 郵寄在3級警戒解除後,請寄到板橋區中山路一段161號2樓救助科收。 於 www.ettoday.net -

#40.板橋區公所發放愛心米關懷弱勢家庭-社會 - HiNet生活誌

記者黃村杉/新北報導[廣告] 請繼續往下閱讀為表達對弱勢家庭的關懷,板橋區公所將於10月30日(六)上午8時至下午4時在全區7個據點同步發放9萬5830 ... 於 times.hinet.net -

#41.現場直擊》萬元防疫急難紓困今開辦區公所中午無休忙翻!

為了因應今天開始的防疫急難紓困,松山區公所中午沒有休息,不斷接受民眾申請,全員只能輪流吃飯。(攝影/胡智凱). 武漢肺炎疫情重創經濟,政府緊急 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#42.新北市里民服務網

「新北市政府公民參與網路投票系統」線上提案功能正式上線,歡迎您進行提案! 市政訊息. 板橋區五權 ... 於 ilife.ntpc.net.tw -

#43.台電2021節電活動今開跑公布全國節電冠軍地圖教你居家節電 ...

台電指出,因應疫情影響民眾生活,台電配合行政院紓困4.0精進方案,針對住宅 ... 現場因應防疫,由新北節電冠軍、板橋區公所主任秘書林今權代表領獎。 於 www.taipower.com.tw -

#44.新北市板橋區公所

便民服務. 老人共餐與銀髮俱樂部. 性別主流專區. 表單下載. 公共設施. 政府公開資訊. 國民教育. 場地租借資訊. 檔案應用專區. 社會福利. 影音專區. 板橋生活講座 ... 於 www.banqiao.ntpc.gov.tw -

#45.「擴大急難紓困(疫情)」補助金1至3萬元,110 年新申請者線上

另外,不論線上申請還是郵寄申請,急難紓困受理、審核及核定的機關都是公所,有問題可以打電話向「戶籍地」的鄉(鎮、市、區)公所洽詢(各地公所的 ... 於 davidhuang1219.pixnet.net -

#46.新北擴大急難紓困共受理10萬635件核定11億 ... - Taiwan News

張錦麗表示,中央擴大急難紓困從5月6日正式上路,各區公所每天幾乎都擠滿了 ... 其中板橋社會課長田曉齡和三重社會課長謝義彥是上電視媒體受訪最多的2 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#47.金融防疫紓困專區 - 金管會

進入內容區塊. 金融監督管理委員會Logo. 您的瀏覽器似乎不支援JavaScript語法,但沒關係,這裡的JavaScript語法並不會影響到內容的陳述, 如需要選擇字級大小,IE6請 ... 於 www.fsc.gov.tw -

#48.影/防疫未落實遭停業板橋隔鄰兩市場冷熱強烈對比

板橋區公所 工作人員手持強化管制的宣導招牌穿梭於興隆市場,市場人流控制 ... 新北板橋區的民享街市場首當其衝,因昨日未做到人流管控,自今日起勒令 ... 於 udn.com -

#49.臺灣銀行板橋分行 - 金融機構基本資料查詢- 銀行局全球資訊網

分支機構名稱, 臺灣銀行板橋分行. 地址, 新北市板橋區府中路21號一至五樓及地下一樓. 電話, 02-29680172. 負責人, 柳進興. 設立日期, 1947-11-18. 於 www.banking.gov.tw -

#50.新北各區公所凌晨下班成常態- A12 北台灣要聞- 20200514

新冠疫情延燒近4個月,新北市各公所業務量倍增,包括居家檢疫關懷、風景區人流控管、夜市商場防疫宣導等,上周擴大紓困更是亂象百出,各公所幾乎天天 ... 於 reader.turnnewsapp.com