桃園機場公司歷任總經理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郝明義寫的 如果台灣的四周是海洋 和李祖德,王家英的 無我無框:李祖德的人生品牌學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自網路與書出版 和天下文化所出版 。

如果台灣的四周是海洋

為了解決桃園機場公司歷任總經理 的問題,作者郝明義 這樣論述:

我們要敢於和過去不同,敢於和對岸不同, 敢於在險境中開創新的未來。 二十年時間將決定我們是滅亡還是新生。 「會計法送進立法院發現漏字、總統府讓一個精神失常的女人走上五樓、塑化與與食用油延燒的風暴、桃園機場讓活貓夾帶出境、貴婦團阿帕契事件、跨部會拚經濟卻越拚越糟……這許多新聞共同告訴我們的是什麼?」 本書開場,是郝明義寫的前言,說明他寫這本書的源起。然後打開第一章的一開頭,作者就拿出一堆看似不相干的新聞事件,然後歸納出他觀察到現在台灣面臨的最大問題:「政府的運作已經癱瘓,行政已經崩壞。」 身為出版業界重量級人物的郝明義,兩年前因為反黑箱服貿事件「開第一槍」而為人所

知。《如果台灣的四周是海洋》是他因為抗議服貿而辭去國策顧問一職後,兩年來思索台灣的現實和未來而寫的一本書。 郝明義說台灣已經不只是來到人人都是媒體的時代,也來到了人人都是公民行動的時代,人人都是大推理家的時代──人人都必須推理思考自己社會的問題根源,並加以改善。 全書不但結合了郝明義自己的視野與長期對台灣與兩岸的觀察,他更遍訪各行各業的許多人物,尤其是二、三十歲年齡層的人。全書讀來有他自己的深刻論點,也有像推理小說的線索和布局,一步步把困擾台灣人多年的裡裡外外問題的根源,逐漸揭露。 郝明義說:「很多人聽了《如果台灣的四周是海洋》這個書名,都問:我們的四周不就是海洋嗎?難道不是

嗎?」 他說:地理條件上,是。但是在心態和認知上,我們不是。各種原因,使得台灣明明在海洋之中,但是卻長期背向海洋;使得我們忘了面對海洋該有的冒險探索,而只固守小農耕作的保守心態;使得我們身處豐饒之中,卻看不清自己的資源,反而一路製造越來越大的破壞,終致深陷困境,甚至絕境。 郝明義說他聽到身邊很多人都對台灣的現狀感到悲觀。他說台灣最近爆發的一個個問題還是小事,最嚴重的是台灣太多積弊和舊習已經快要讓自己窒息。無論如何都到了要變革的時刻。所以,他認為接下來的二十年,將是台灣目睹自己滅亡,但也可能新生的一個關鍵時期。 而變革的基本信念,郝明義認為就是要勇敢:「敢於和過去不同,敢於和對

岸不同,敢於從險境中開創未來。」 本書共分三個部分: 第一部:<恐懼的總和>。 作者歸納政治、經濟與社會問題的沉年積弊,說明為什麼到了即將爆炸的關頭。 這些恐懼起源於: 一,不論誰再執政,都要面臨已經崩潰、無從運作的政府; 二,過於墨守陳規,過於老舊,沒有下一棒的經濟; 三,從經濟活動到房屋,被政府和老一代遮蓋住希望的年輕人; 四,台灣身處海洋之水,卻自己耗盡資源,成了「無魚之海」。 五,無處可去的核廢料,到了一個關鍵的危險期; 六,國、民兩黨都缺少第一哩路的兩岸政策,使兩岸處於危險之中; 七,服貿的未爆彈,對於未來的服貿,還有許多沒被注

意的問題。 作者在第一部寫了<結語一:統獨提款機>,指出政黨人物因為懶惰及逃避,而一再煽動統獨及藍綠之爭。政黨在執政到無牌可打之時,就使用統獨提款機,製造對立,企圖借由支持者對另一方顏色的厭惡,而轉移對自己執政無能的憤怒。 郝明義除了直接訪問總統參選人之外,呼籲政黨人物要改變之外,他也提醒這種顯對立的思維,其實是陸地思維。而如果我們改換海洋思維,「海底雖然也有深溝淺灘的不同地形,但是一切都被包容在寬濶的海面之下。不同區域的海水,雖然也有不同顏色的變化,但這些不同顏色的海水並不是彼此隔離,更不會對立──它們彼此還是並存、交流,只是隨時間與光線的變化而呈現不同的色相。」 第二部:

<希望的總和>。 作者根據他的觀察與訪問,總結了台灣也正在迸發新的希望。這些新生的希望在於: 一,未來需要的三種新人才出現。他們使用數位化與國際化的工具,參與社會「行動」,參與社群「協作」,為台灣注入新的能量。 二,不指望政府,由民間主動突破障礙,敢於走不同的路,推動新經濟和產業升級的人出現,並且許多是年輕人; 三,更多的年輕人,以相較於五年前高出六倍的人數、難以計量的熱情,投入各種公民運動,他們走向政治、教育、海洋、環保、偏鄉,還有國家安全,親身實踐也呼朋引伴地改造自己的社會和環境; 四,台灣如果可以擺脫統獨的哈哈鏡,而把對岸當一面鏡子來看,那會發現這面鏡子可以

幫我們進行三道靈魂的試煉。第一道試煉是財富,試煉我們可以如何由只想賺對岸觀光客的錢、便宜代工的錢,而改造自己創造財富的觀念和習性。 五,台灣的第二道靈魂試煉,是擺脫統獨思維的地圖,看清自己在太平洋中的關鍵樞紐位置,以動態平衡來找出和對岸相處的角度。 六,台灣的第三道試煉,是體現也實踐民主社會,公民行動的價值,讓自己更上層樓。如此可以在當對岸向全世界展現「有用之用」的極致的時候,台灣卻可以向對岸展現出「無用之用」。以這「無用之用」讓對岸感到一直有向我們學習之處。「當我們說對岸的國族主義大一統思想太狹隘的時候,我們自己要先跳脫西伐利亞體系的主權國家邏輯,在地球村時代、全球人類有需要共同

協助解決問題的時代,向世界開放我們的胸懷。」作者說。 七,台灣許多問題之爆發,除了本書第一章所寫的行政體系本身的崩壞之外,也有屬於立法院的、立法與行政權捍格的,以及因為國家治理者身分混淆不清而導致的。因此憲法時刻到了,一個由公民而不是政黨發動的修憲的時刻到了。必須要清總統制或內閣制、改變立法委員的誕生方法,也要改變立法院的構成比例。而由於過去修憲都是由國民黨和民進黨兩黨主導,兩黨都是出於政黨之私利,在枝微末節打轉,而未觸及憲法應有的大義,所以必須要由人民行動的時刻到了。 作者在第二部的結語寫了一篇<解題者應該對出題者心存敬意>。他說出自己為什麼在思考兩年之後,今年三月中因為讀了一本

推理小說而決心行動,開始這本書。 「我們需要期許自己是一個大推理家,實踐自己為這個推理劇找出一條生路的時代到了。⋯⋯解開如此神秘、難解的難題,唯一的可能,就是要對所有製造這些難題的人心存敬意,感謝如果沒有他們,我們就沒有這些難題可解。」郝明義說,只有如此,才能把解題當成一個奇妙無比的遊戲來對待。也只有如此,一個不可能出現的解答,才可能出現。 第三部:<Case Study:一段公民行動路線圖的解析>。 這本書的第三部份,郝明義回顧整理了他從為反黑箱服貿開第一槍之後,到太陽花學運,再到1129 六都大選之前的路程。「公民行動需要論述、需要文字的力量。」作者說,「我希望把我自己反

黑箱服貿的這段經驗提供出來,當作個案分析,給大家參考。」 郝明義整理了十多篇發表過的文章,每篇都加上「寫作背景」,說明寫作當時的動機和著眼點;也加上「後續發展」,說明這篇文章後來發生的作用,以便給其他公民行動的人參考。 解答者應該對出題者心懷敬意 我們面對各種困難和險境時,解答才有可能出現。 名人推薦 推薦人包括 吳乃德(中央研究院社會學研究所研究員) 李根政(台灣綠黨共同召集人、地球公民基金會執行長) 李遠哲(中研院前院長) 林濁水(前立法委員) 姚立明(國會觀察基金會董事長) 范雲(社會民主黨召集人、台大社會系副教授) 徐莉玲(學學文創董

事長) 黃丞儀(中央研究院法律學研究所副研究員) 黃國昌(時代力量代總隊長) 謝金河(財信傳媒集團董事長) 聯合推薦

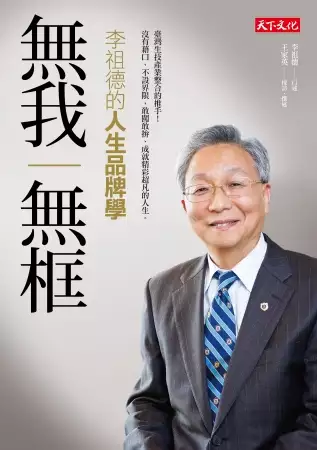

無我無框:李祖德的人生品牌學

為了解決桃園機場公司歷任總經理 的問題,作者李祖德,王家英 這樣論述:

敢做、敢闖、敢捨、敢得的精彩人生! 人生是一連串選擇的結果,我們可以做自己擅長的事,安逸過一生,也可以跳脫舒適圈,挑戰自己的極限,傾全力克服萬難,為更多人創造利益和幸福。善於跨界創新的李祖德,便是如此。 在他三十多年職涯中,有過六次的轉業,二度進出醫界,二度從商;每一次的謀定而後動總是能開創出令人驚嘆的成果。好比創立全台第一家連鎖牙醫診所、投身中國大陸創投圈、當選北醫董事長、引進瑞士醫材產業,提昇台灣生技能力…… 因為他沒有私心、沒有框架的自在思維,不論是在醫界、政壇、商界、教育界,他一路走來,在每一次的自我超越之中,不只開創了個人新境界,更為台灣產業發展創出新局!

本書所有版稅收入將全數捐贈公益平台文化基金會及遠見.天下文化教育基金會,一同為公益盡心力。 好評推薦 「這是一本必須要讀的書。它可以使你一念之間,改變一生。」──高希均(遠見‧天下文化教育基金會董事長) 「醫療產業創新的先驅!希望臺灣的醫療領域還有許多後起的李祖德,繼續把我們的醫療產業帶到國際尖峰。」──張善政(科技部部長) 「從醫學專才到成為整合跨領域的通才,李祖德董事長的歷練與體悟,對年輕人是很好的啟發。」──楊泮池(臺灣大學校長) 「無我才能整合異見、創造眾利,無框才能廣納眾議、跳脫框限。 感謝李董事長用他的真誠領導力(authentic leadershi

p)幫我們上了一堂寶貴的轉型領導課程。」--李吉仁(臺灣大學國際企業學系教授兼臺大創意與創業學程主任) 作者簡介 李祖德 1950年生,臺北醫學大學牙醫學系畢。三十餘年職涯中,六次轉業,每一次的跨界他總能再創高峰,令人驚喜。 歷任連鎖牙醫診所創辦人、香港中安基金總經理、北京美大星巴克咖啡董事長、北京燕沙百貨董事、徐福記國際集團獨立董事。 現任臺北醫學大學董事長、環瑞醫投資控股公司董事長、台灣漢鼎公司副董事長、上海泰福健康管理公司董事長、創新工業技術移轉公司董事。 王家英 畢業於台大EMBA商學組丶台大哲學系;曾任《經濟日報》副刊組主任、《哈佛商業評論中文版》副總編

輯。 著有《改變一生的相逢——統一超商總經理徐重仁對工作與生活的觀想》、《當巷口柑仔店變Wal-Mart:零售專家潘進丁解讀十大流通浪潮》、《一雙鞋的承諾,一甲子的傳奇》、《夢想的修練:徐重仁、徐安昇的創業筆記》(天下文化出版)等十餘本書籍。 楔子 三十小時談下大交易 不設限,走出不凡人生 01 為人生「定規格」 好奇開創、不畏懼挑戰的性格,推動他脫下白袍跨界自我挑戰。生涯角色的六次更迭,拓寬服務人群與回饋社會的面向。 02 父親給的人生大禮 在每一次的人生抉擇與重要決策之際,「格局決定結局、個性決定命運、思路決定出路、態度決定高度、是非決定因果」,這五

個決定就是他思考的指標。 03 創業家到選舉操盤手 「我從來都不是一個整天看診的牙醫!」敢拚敢闖、從不自我設限的李祖德, 從牙醫師、創業家跨出專業領域的第一步,意外走上政治之路。 04 創投生涯專才變通才 「要做,就把每一件事情做到最好。」 這個沒讀過財務管理和經營管理的創投門外漢,如何利用個人優勢,為漢鼎亞太在渾沌的中國市場打出這一大片江山? 05 打造傳奇 從創投圈跨界醫療教育,翻開台灣醫療史上嶄新的一頁。李祖德整合醫療教育與醫療服務,打造台北醫學大學一校三院的新體系。 領導者的五堂人生必修課 06 價值三億美元的創投課 運用最精準明確的方式,讓投資者和合作夥伴

理解彼此可以共創的價值, 徹底掌握風險評估與機會所在。 07 變革領導心法 沒有共識是自然產生的,只要有人就會有意見。領導者要能在分歧中找出共同點,透過不同形式的溝通,逐漸引導、擴大共識,新的體制、新的機制。 08 改革致勝思維 全心付出感性的熱忱、理性的判斷處理方式、估算可控制的風險、找出解決問題的方式,盡人事、聽天命,期待豐收。 09 勇於發聲,讓台灣更好 每一個渺小的個人都能對這片土地有所貢獻。 從歷史定位省思,為更美好的臺灣做出正確的抉擇。 10 十年磨一劍,為台灣創新局 台灣醫材產業整合升級的推手! 為台灣創造新競爭力,為國家社會開啟新能量。 結語 九

十分的人生品牌學 人生不是用來規劃,而是要踏踏實實去面對,隨時做好充足的準備! 附錄 李祖德人生大事紀 選書緣起 一個曾經讓教育部兩度勒令解散董事會的私立醫學院,如何歷經十五年的轉型變革,成為今日一校三院全數獲得國家品質獎肯定的醫療事業集團?一個沒有財管、商管背景的創投門外漢,如何一躍成為投資中國的「大腕」? 在「小確幸」的社會氛圍之中,我們更需要有正向思考、逆向規劃的典範人物。北醫董事長李祖德,憑做人做事的實力,又以創意與決心辦好醫學教育,化「不可能為可能」,藉由此書分享他的人生一連串敢闖、敢拚、敢承擔的志氣與本領。 希望可以透過本書,提供那些缺少鬥志、豪氣,不肯離開舒適

圈的年輕人,前進的動力與勇氣。 序 建造有幸福感的社會 李祖德董事長是一位醫生、創業家、教育家、創投家及改革者,看似迥然不同的角色,他都十分稱職,而且能不斷突破原有框架,帶領團隊邁進前所未有的高峰。相信很多人好奇他是如何辦到的,這本書就是他現身說法、人生哲學的分享。 李祖德董事長自接手臺北醫學大學後即推動一連串的改革。他非常重視人本與人文核心價值,視醫療體系為教育和社會事業的一環,所以在臺北醫學大學成立人文社會科學院,成功將北醫、萬芳和雙和醫院整合為一校三院的高績效醫療服務系統。 從醫學專才到成為整合跨領域的通才,李祖德董事長的歷練與體悟,對年輕人是很好的啟發。尤其臺灣最

重要的資產就是人才,如何強化學生的核心能力、讓他們有夢想、有熱忱,願意投身裨益於人類福祉的事,故李董事長提出三加一選才指標,專業知識、專業技能和正向態度,以及主動解決問題的能力,以開創出大格局。 這本書不是談如何創造財富、為自己加冕,而是傳達活出生命價值的態度。隨時做好充足的準備,本著無私的心錨,就能不斷超越自己,創造時勢。李董事長期待將臺北醫學大學建構為幸福機構,也期待他能為臺灣、為人們建造更有幸福感的社會。 楊泮池 (本文作者為臺灣大學校長) 序 醫療產業創新的先驅 --李祖德董事長 在二○一二年初接下行政院負責協調科技事務的政務委員職務時,從未料想到衛生署(今衛

福部)的醫療事務也會落在我這醫療外行人的身上。匆匆兩年時間飛逝,我有幸與醫療領域許多傑出人士相交熟識,而臺北醫學大學的李祖德董事長可以說是讓我印象深刻、深深佩服的人士之一。 李祖德董事長可以說是扭轉臺北醫學大學附設醫院經營的關鍵人物,而且更進一步接手把公立醫院經營的令人刮目相看。醫院經營固然講究以高超醫術來贏得病人的信心,但是醫院的經營管理卻也一樣扮演建立病人信心的角色,使得醫院管理也能成一個令人尊敬的專業。李祖德董事長在國內此領域的發展歷程中,絕對占有關鍵性的地位。今天,臺灣的醫療健保受到國際上的肯定,也是來自於醫術與管理並重的基礎。 醫院經營只是長長醫療生態鏈的一環,臺灣雖然在

醫院經營享譽國際,但是藥品、醫材是醫療服務最重要的供應體系,臺灣卻在這領域上一直缺乏對應的國際角色。多年來政府希望提振醫療生技產業,但始終效果有限,直到今天似乎藉著生技產業方案終於看到了一路黑暗隧道的出口。發展品牌是生技醫療產業成功的關鍵,我們必須承認這不是技術問題,而是策略問題,且是我們臺灣的弱項。李祖德董事長體認到品牌的重要性,出手併購了一家國際知名的X光儀器公司,不但使得臺灣可以透過國外品牌迅速站上國際檯面,也藉此移轉了珍貴的技術到國內。李董事長的卓越經營策略,又再一次得到了證明。 欣聞李董事長著書,相信許多人都想藉此一窺李董事長這些年來經營面上的構思邏輯,複製他成功的歷程。當面臨

經營困境需要突破時,李董事長心中想到的限制條件是什麼?突破的動力又是什麼?是什麼因素促使李董事長採取了他的經營策略?我個人非常好奇,也非常欽佩李董事長有心胸把他的成功邏輯公諸於世。 希望我們醫療領域還有許多後起的李祖德,繼續把我們臺灣的醫療產業帶到國際尖峰。在李董事長新書《無我無框》問世之際,能為此書寫序,與有榮焉! 張善政 科技部部長 二○一四‧三‧八 序 真誠的轉型領導人 隨著技術的創新與經濟結構的轉變,臺灣許多產業與企業,正處在一個轉型成長的分水嶺;然而,不是每家企業都能順利轉型,邁向下一個成長的曲線。企業轉型成功與否的要素,固然在於能否找到成長機會,規劃有效

的運營模式;但是否能改變既有組織慣性(inertia),形塑新的行為價值觀,更是成功的關鍵;而後者更有賴轉型領導人(transformational leader)的智慧與執行能力。 正因為轉型領導對企業成長的重要性,個人從兩三年前便開始收錄國內外企業轉型的個案,希望能夠從不同企業轉型經驗中,歸納轉型領導的關鍵挑戰與成功要件。而於著手整理所收集的資料後,發現北醫大的轉型正是我們想探索的標的。我與李董事長素昧平生,當我試探性地的提出進行研究的要求後,他立刻爽快地答應,讓我有機會探究一個曾經讓教育部兩度勒令解散董事會的私立醫學院,如何歷經十五年的轉型變革,成為今日一校三院全數獲得國家品質獎肯

定的醫療事業集團的歷程。 綜觀李董事長所領導的變革與轉型,可謂「既深且廣、更求永續」。 在策略上,初期選擇以承接萬芳醫院的委外經營,建立品質與績效導向的經營模式,再從邊陲反向激勵北醫大附設醫院的變革意願。其後,大膽競標取得雙和醫院的BOT案,迅速複製經營管理模式,兩年之內便達到損益兩平。最後,再以一校三院的布局,加上醫學院的研發能量提昇,打造北醫體系從醫療服務擴展到生命科學領域價值創新的基石。 變革策略要能順利展開,組織管理能力的提昇,絕對不可或缺。在原本充滿「專業優越感」的醫院組織裡,李董事長一方面建立組織紀律與當責,另一方面強調溝通與共識的建立,讓「共識、體制、機制、績效

」成為共同的管理理念;同時,積極投資管理資訊系統,讓經營資訊正確、即時、透明,以強化管理當責與標竿學習,讓同儕壓力成為專業人員持續進步的動力。 除了策略(strategy)與組織(organization)外,李董事長從過去的產業經驗裡深知,必須找到對的人(people)做對的事,創新變革才有成功的機會;同時,更要讓對的人擁有完整的決策權力,才能發揮策略領導力(strategic leadership)。至於身為改革推手的他,則是戮力於永續發展體制的建構,並形塑自我成長與創新的文化,邁向真正的幸福企業。 北醫大的變革轉型過程,除了讓我們印證了知名變革大師柯特(John Kotter

)所提示的八大變革重點的有效性外,更讓我學習到轉型領導人的「無我無框」價值觀,其實扮演更關鍵的角色;因為「無我」才能整合異見、創造眾利,「無框」才能廣納眾議、跳脫框限。感謝李董事長用他的真誠領導力(authentic leadership)幫我們上了一堂寶貴的轉型領導課程。 李吉仁 台灣大學國際企業學系教授兼臺大創意與創業學程主任 導讀 無我無框‧能捨能得─世界級人才李祖德的精彩一生 (一) 對今天台灣社會中那些缺少鬥志、豪氣,而同時抗壓性低,不肯離開舒適圈的年輕人,《無我無框─李祖德的人生品牌學》是一本必須要讀的書。它可以使你一念之間,改變一生。 不久前我在一

篇短文中回想年輕時:「一九五○年代在南港長大的眷村子弟,祇學會一件事:『一切靠自己』」。 天下文化能夠說服李祖德先生出書的最大原因,就是要分享他敢做、敢闖、敢捨、敢得的人生歷練。三十多年工作生涯中,六次轉業。三十二歲在牙醫界逐漸出名,三十五歲即赴大陸考察商機,四十五歲受漢鼎亞太負責人徐大麟賞識進入創投界,同年當選為北醫大董事。幾年後積極推動北醫大的變革。他進出不同職場,一再創造戰績,也創造了精彩一生。這種經歷的分享,比財富的分享更有價值。 在民間台灣,能憑做人做事的實力,又以創意與決心辦好醫學教育,化「不可能為可能」,前有中國醫藥大學董事長蔡長海,後有台北醫學大學董事長李祖德。他們

兩位分別是小兒科醫師與牙醫師出身,他們的醫學專業,管理長才與變革領導的經驗都值得出書。蔡長海的《改變成功的定義》已經出版(二○○九,天下文化),今天終於等到了李祖德的《無我無框》。 (二) 一九五○年出身在汐止一個家風嚴謹的書香世家,父親是一位教育工作者,畢業於台北醫學院的牙醫系。北醫唸到第六年,就和美麗的女友結婚。在小金門服完二年預官後,回母校擔任解剖助教,接著做了五年住院醫生,一九八一年外派出國受訓。在選擇學術研究與自己創業之間,一九八二年他決定開設了台灣第一家連鎖式的牙科診所。 醫師應該是最不需要,也不容易轉行的人,他們所學會的專業是不容絲毫差錯的精準,他們所思考的面向

是經由嚴謹的認知與判斷。三十二歲時他大膽的起步,啟動了他人生一連串敢闖、敢拼、敢承擔的志氣與本領。他曾經說過,「我從來都不是一個整天看診的牙醫!」他的路是從專業牙醫到經營者,從加入當年趙少康立委競選團隊到新興的創投業;又從八○年代的中國投資策略家到當前生技產業的佈局者。他的跨界經歷,豐富了他的人生,也貢獻了他參與的事業及兩岸的產業。他的書名《無我無框》恰如其分地敘述了傳主每一項新的經驗、無私的投入與產生的價值。 (三) 在閱讀這本沒有框架的自在思維時,我要提醒讀者,尤其是年輕的讀者,這是作者正向思考、逆向規劃、嚴格自律、謀定而後動的人生體驗;絕非天馬行空的隨心所欲。他在本書提出「定

規格的能耐」,以及向李國鼎先生請益「領導者升級的關鍵」,都在他生命的困境與奮鬥中見證而來。 李董事長以九個步驟來執行「定規格的能耐」。年輕人要特別學習其中五項:無我無框、助人實助己、做好每件事、先成事再論功、態度決定是非。 正因為這些步驟及自我要求,在每個職位上—─包括漢鼎創投副董事長、台北醫學院董事長都有重大建樹。 近年來當我在報章雜誌上,看到李董事長的文章,我們的觀點也常不謀而合,如「醫責合理化」;如共同呼籲台灣需要更多的「平民英雄」;如國際化要加快,台灣要走向世界。 他是企業家,但同樣關心下一代的未來,他花了不少心血與讀者分享社會開放與責任承擔的重要,這是教育家的

使命,我們就特別珍惜這樣的聲音要讓更多人聽到。 近十年來,他又投入母校─台北醫學院的品質、服務與規模的提升。現在已是一校三院的結合體:台北醫學大學外,又有附設醫院,萬芳醫院及雙和醫院。在二○一三年《遠見》雜誌服務業評鑑醫療類中,台北醫學院以第一名勝出,這真是莫大的榮譽。 今年七月這位功臣要卸任台北醫學大學董事長;這不是他的退休,而是再度轉向另一個重要產業,整合跨界的力量,發展台灣醫材產業鏈。我們期待由於他的領導策劃,「環瑞醫」能在全球化的競爭舞台上,展現台灣此一新產業的新前景。 這位台灣出生與長大的傳主,此刻同時擔任台灣、新加坡、上海、瑞士等七個公司的董事或董事長。他一生精彩

的經歷,刻劃出了一位勇於改變、創造時勢、擁抱機會的通才與專才。誰說台灣沒有一流世界級的人才? 高希均 遠見‧天下文化教育基金會董事長 作者序 打造個人品牌 近十年來,我周邊的人士看著我不斷轉換行業,既為我擔心,也為我慶幸,更希望我能傳授跨行祕笈。我每次都說,我是魚缸內的魚,請他們旁觀者來寫才合理。也常揶揄他們,史上有思想的人物多由旁人蒐集論述編撰而成,少有自己寫的,請他們別為難我。 近年我在演講時不斷提醒,新常態時代已然來臨,應顛覆舊有的規律,才能創新作為,也才有競爭力。朋友們用我論述反將我軍,要我盡速請高手幫我出書,書中我應坦誠地交代清楚,也要提供社會檢驗,我只能從

善如流。 既然決定出書,我一定要滿足社會期待。我自忖能把經歷的事說清楚,但檯面下的細節要如何精彩呈現,讓讀者明白,同時要解決當代人談當代史的難題,也能適度說明在策略上(能說不宜做,能做不宜說)的情境,更要符合商業保密條款的要求,實在是高難度的挑戰。因此,我嘗試洽談幾位撰書高手,都因我的二度進出醫界,又二度重入商界的複雜人生而有所顧慮。 二○一二年底,天下文化出版社特別推薦具財經背景的資深撰述王家英女士來訪問我,只談了半小時,我就決定請託她幫我寫書。因我們論事的頻率相當近,我研判這是我最能成功出書的時機。 本書能只花一年就順利完成並付梓,特別要感謝王家英女士的專業與用心。我的經

歷在跨度與跳頻的程度都很大,她卻能剖析這些事件形成的元素,歸纳出管理邏輯的糸统,並連貫完成具體架構,用口語化論述讓讀者易讀又清晰,專業功力令人佩服。 在人生已走到減法階段的我,能有勇氣出書,主要來自臺北醫學大學閻雲校長的不斷鼓勵。我希望書中提到臺北醫學大學的史實部分,都能有最正確的佐證,特別拜託編撰校史的陳瑞玲老師協助查證完稿,特此致謝。 编書過程中我也回顧起自己跨界的機緣,真誠感激漢鼎徐大麟董事長領引我走入創投業,更感念臺北醫學大學前董事長謝獻臣提拔教導我走回醫學教育界,兩位前輩是我能成功跨界的真正推手,終生感恩在心中。 我要向王家英女士編寫本書過程中,十多位接受側訪的學者

、企業家、北醫同仁等諸多朋友,表達衷心的感謝。對協調側訪者、並默默協助我完成本書的北醫大董事會祕書阮靜靚,也表達誠摯的感激,她的高效與智慧,讓我能自在地向前行,大謝! 《無我無框》能理直氣壯的成為書名,我要感謝内人貴美四十年來對我的包容與諒解。我誠摯希望,個人在書內所陳述對正向或錯誤經驗的領悟,可提供社會人士引為警惕。若能對企業家的決策佐證、主管的日常工作、青年學子的就業指引等提供幫助,自是與有榮焉! 《無我無框》出版時刻,臺北醫學大學已走出危機,並走向世界大學排名機構QS全球五百大排名的中段班,特此感謝臺北醫學大學全體同仁、校友們的努力。能在卸下董事長一職前,建置完成北醫一校三院

的資訊系统,為臺北醫學大學永續發展奠下根基,不無欣慰。展望人生的下一步,我希望能把北醫突圍攻頂的成功經驗,複製到台灣的醫材產業,也是我個人未來的目標。 本書特別榮幸能邀請到科技部部長張善政、臺灣大學校長楊泮池、臺大管理學院副院長李吉仁三位寫推薦序,高希均先生以出版者的話加持本書更添光彩。諸位序者皆為不同領域、不同世代的翹楚,以「先序後文」方式的將本書精華發揮到極致,叩首! 做人先求「無我」,做事先想「無框」,這是我努力追求的人生品牌。未來的世界將會更透明,社會變化將更快且更劇烈,因此是否具備個人品牌,在競爭力上將會產生極大差異。 古云:「千里之行,始於足下」。個人品牌的建立,

永不嫌晚,這將是您人生中最值得投資的事!盡早準備建立,未來您肯定會是個人品牌的終局受益者。 李祖德 台北醫學大學董事長 楔子 三十小時談下大交易 二○一一年三月二十二日晚上,台北醫學大學董事長、漢鼎創投副董事長李祖德,獨自一人悄悄現身桃園國際機場。他拎著一個簡單的隨身行李,正準備搭機前往瑞士日內瓦。 年方六十三的李祖德,個子不高,頂著一頭茂密的銀髮,平日總是神采奕奕、談笑風生,細框眼鏡底下閃著遮掩不住的精銳眼神。他曾經在兩岸創投業界非常活躍,是許多家不同領域企業的董事長。 早年擔任漢鼎投資中國區總經理時,他就以眼光精準、擅長運籌帷幄著稱。參與過台積電、中芯、北京星巴克、新加坡商

徐福記、神隆生技等重大投資案,並擔任北京星巴克董事長及新加坡商徐福記等眾多知名企業的董事。 這一次,他不是出國去參與國際醫學會議、法說財報,而是肩負好友李佩霖,同時也是承業生醫董事長的重託──洽談一個舉足輕重的國際併購案。李祖德的併購目標是,全球第四大高階影像設備廠──Swissray Medical AG及其關係企業的「全部」股權。 Swissray以生產醫療用數位X光機為主,不只品牌具專業知名度、行銷全球,且因獨具關鍵技術在醫療業界頗富盛名,並一度在美國那史達克掛牌上市。可惜經營策略失當,在金融海嘯衝擊下,財務發生嚴重困難。經營團隊一方面進行企業體質重整,一方面積極在國際間求售,尋找合適買

主。 二○一一年春節期間,承業生醫的李佩霖主動邀請李祖德這幾位商界朋友一起評估這個併購機會。他們各自分頭花了點時間「做功課」,研究這家公司的財務、經營狀況和整體產業,發現這是台灣生技產業升級的絕佳機會。 Swissray堪稱全球醫材的IC設計廠商,一九九七年就將CCD技術導入X光機,首創全球第一部數位X光機系統,也是第一家獲得美國FDA核發許可的光學廠商。一旦併購成功,等於替台灣買到了生技醫材的頂尖技術,無疑是延續台灣高科技產業發展的一條重要活路。