桃園經發局局長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李東明寫的 百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影 和李東明的 街屋視野:看見迪化街的時光軌跡,走進百年建築演進史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站涉嫌幫廠商關說桃園市政顧問、經發局副局長遭聲押 - 三立新聞也說明:桃園 市政府顧問鄭義雄自稱與桃園市長鄭文燦熟識,居中向市府兩局處「喬事」,涉嫌介入延緩違規廠商拆除、關說罰款案。檢方經漏夜偵訊,檢方今天(14 ...

這兩本書分別來自出色文化 和帕斯頓數位多媒體有限公司所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士在職專班 汪毓瑋所指導 吳嘉斌的 台灣開放陸客來台對兩岸關係發展之研究 (2016),提出桃園經發局局長關鍵因素是什麼,來自於陸客來台、兩岸關係、國家安全。

而第二篇論文國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 葉俊榮所指導 王德瀛的 盤點台灣自然保育規範:演變、特色與驅力 (2014),提出因為有 台灣自然保育規範、規範形塑歷程、驅力分析的重點而找出了 桃園經發局局長的解答。

最後網站桃園經發局協助在地商家品牌再造,培力課程串聯業者展現桃園 ...則補充:隨著城市發展速度加快,桃園市經發局長郭裕信指出,希望幫助在地商家進行品牌再造,跟著桃園城市意象一起翻新,幫助業者「贏得面子也賺到裡子」。

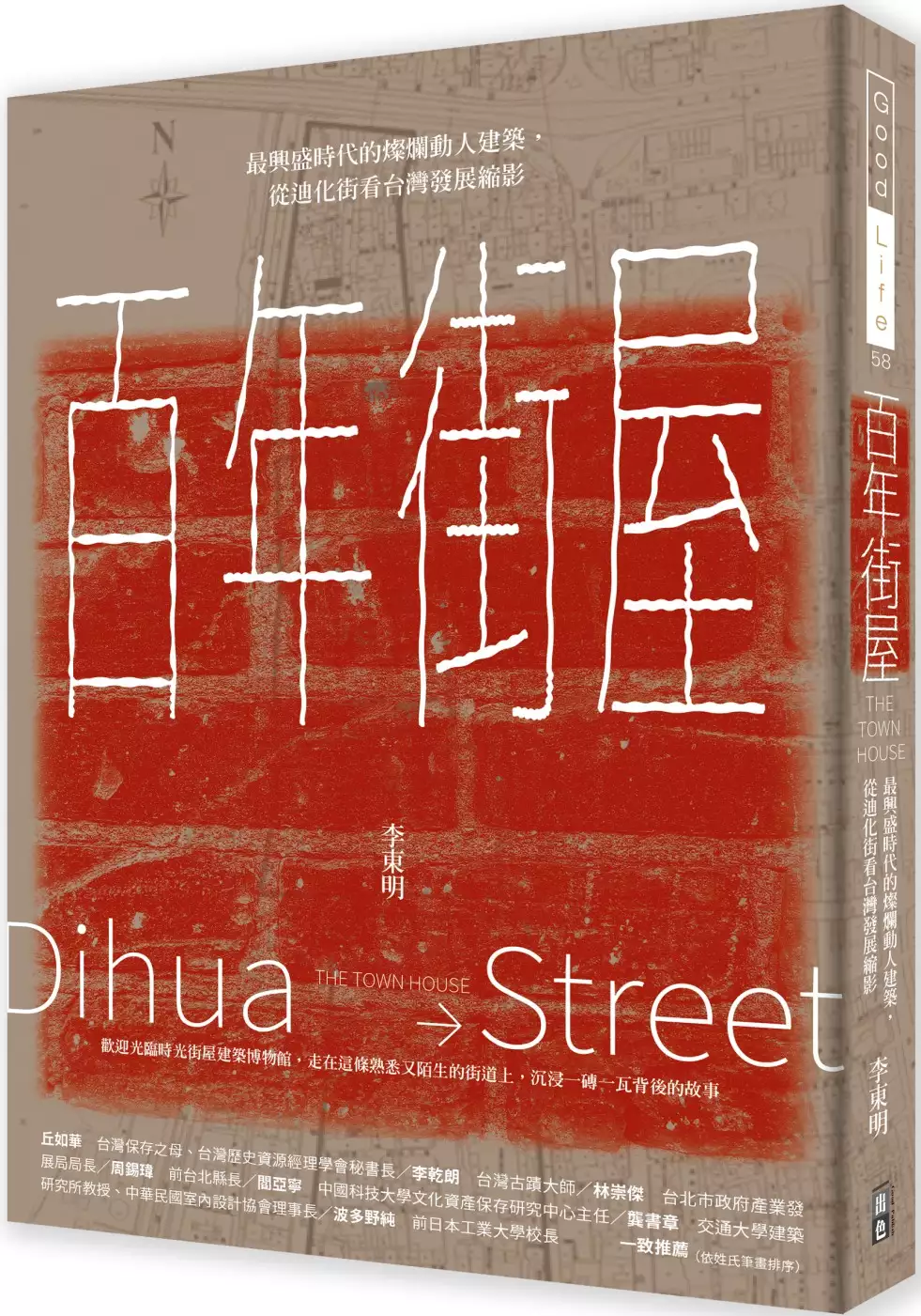

百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影

為了解決桃園經發局局長 的問題,作者李東明 這樣論述:

歡迎光臨時光街屋建築博物館, 走在這條熟悉又陌生的街道上,沉浸一磚一瓦背後的故事 【走訪街屋建築的博物館】 ◆街屋常常走,但你知道傳統街屋如何形成?又有何特徵嗎? ◆迪化街從清代到戰後,街道發生了什麼變化?才成就今天的樣貌! ◆閩南、洋樓、巴洛克式,各種建築樣式一次看清楚! 台灣的經濟在一九七〇年代開始急劇地發展,也大大地改變了各地歷史聚落的樣貌,除了迪化街等著名的傳統聚落之外。在迪化街,各類街屋建築群聚一堂,山牆上五花八門的裝飾,貫穿整條街道的亭仔腳,石材裝飾的巴洛克洋館,以及古色古香的閩南房屋,宛如街屋建築的博物館! 而這些迪化街街屋建築是如何形成

的?它們有什麼歷史過程?又分布在哪裡?藉由實地調查加以解釋表明,並針對每一種街屋樣式的變遷過程,以及形成的背景加以分析,更進一步將街屋建築的保存所產生之問題加以探討。 迪化街位在台北市的中心地帶,自清代開港以來,歷經日治時期、國民政府播遷來台,都是台北、台灣的經濟中心地,可說是台灣建築史的縮影。透過認識迪化街街屋,以全新的視點來看待歷史性的街屋建築,或許能對文化資產的保存再生提供另一種思維。再次走訪這條你熟悉又陌生的街道,看見迪化街一磚一瓦的建築故事! 名人推薦 丘如華 台灣保存之母 李乾朗 台灣古蹟大師 吳寶田 麗寶集團董事長 吳光庭 清華大學講座教授 林崇傑

台北市政府產業發展局局長 林經甫 時尚老人 周錫瑋 前台北縣長 周奕成 世代街區 邱英浩 台北市立大學校長 柯文哲 台北市市長 洪孟啟 前文化部部長 范巽綠 監察院監察委員 唐彥博 中國科技大學校長 陳啟仁 高雄大學副校長 陳郁秀 公廣集團董事長 蔣理容 蔣渭水基金會 閻亞寧 中國科技大學文化資產保存研究中心主任 龔書章 交通大學教授 波多野純 前日本工業大學校長 【一致推薦】(依姓氏筆畫排序)

台灣開放陸客來台對兩岸關係發展之研究

為了解決桃園經發局局長 的問題,作者吳嘉斌 這樣論述:

自1996年台海危機以來,僵滯的兩岸關係,始終無法建構良性的互動。2008年國民黨執政,兩岸關係成施政主軸,停滯近十年的海基與海協兩會終於恢復協商,重啟實質性談判的契機,進而與大陸在海空直航、陸客來台、司法互助等領域達成協議,兩岸關係進入制度化發展。兩岸表面雖處於和緩態勢,但大陸對我敵意始終未減,開放陸客來台,若無相關配套措施作為防制,恐發生人員滲透的潛在威脅及安全管理的負擔。事實上,大陸自胡錦濤上台後,對台統戰工作除改採「彈性務實」的原則外,更強調以「硬的更硬、軟的更軟」手段,進而「分而治之」、「官民分離」策略;而習近平當權後則祭出「兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟,是血濃於水的一家人」、「兩

岸同胞對推進兩岸關係和平發展充滿期待,我們不應讓他們失望」的溫情喊話,對台灣採軟硬兼施的政策,使兩岸互動漸趨複雜,迫使台灣對外自主性降低。大陸開放境外旅遊,不僅只是觀光上的考量,應有特定政府意圖的目的,並利用對外發展狀況,作為與其他國家談判的籌碼;2016年民進黨再度執政,雖主張「維持現狀」卻未提具體作法,使陸客來台人數急凍,台海陷入冷和平的兩岸政策。本論文藉由兩岸政府對於陸客來台的政策及法令的變遷,進一步探究在經濟、政治、社會文化及國家安全等產生的效應,期能更加瞭解陸客來台對於兩岸關係所帶來之影響。

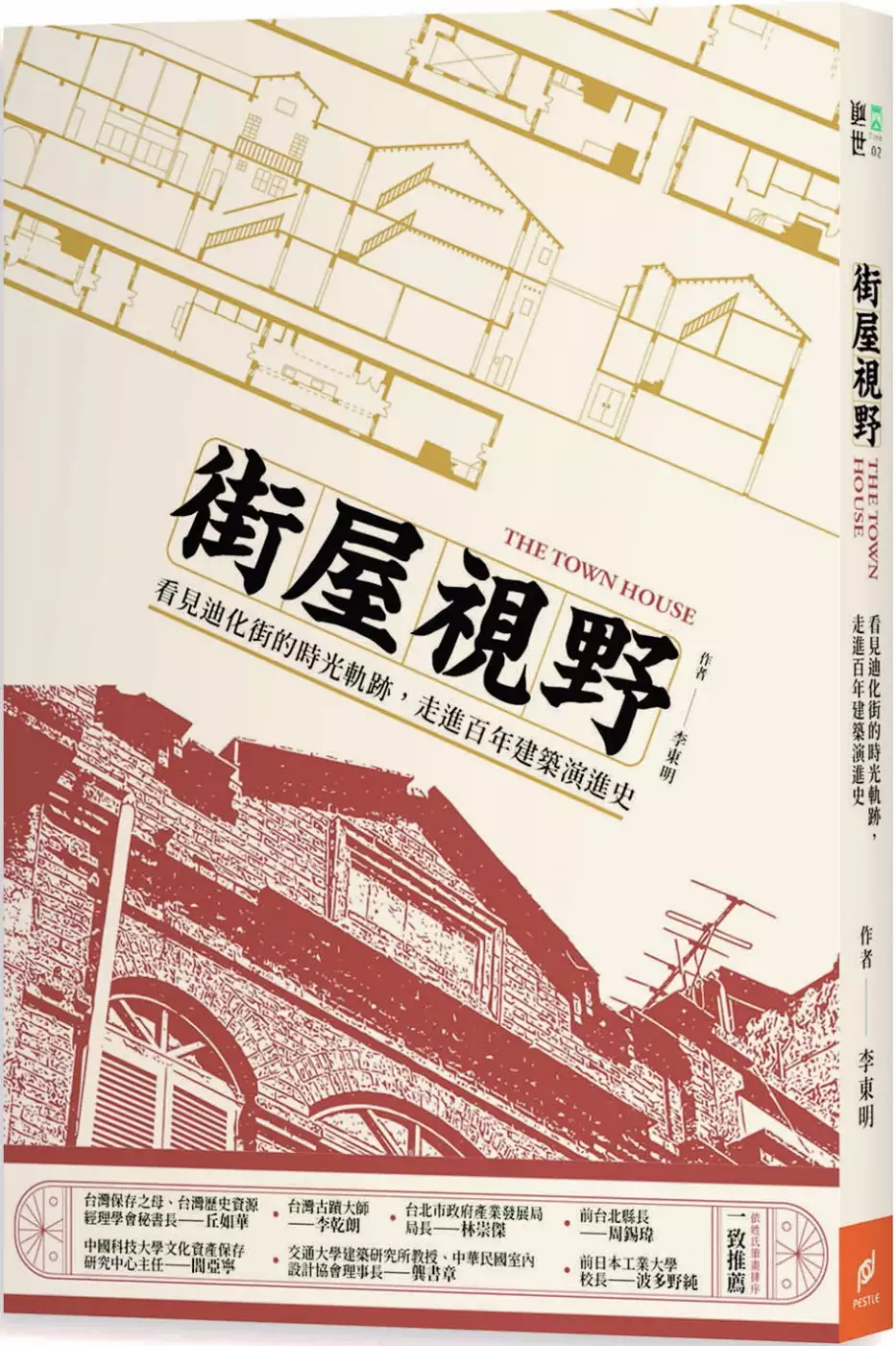

街屋視野:看見迪化街的時光軌跡,走進百年建築演進史

為了解決桃園經發局局長 的問題,作者李東明 這樣論述:

走進街屋建築的博物館,解析迪化街的變遷過程, 在這條熟悉又陌生的街道,看見一磚一瓦背後的建築故事! 台灣的經濟在一九七〇年代開始急劇地發展,也大大地改變了各地歷史聚落的樣貌,除了迪化街等著名的傳統聚落之外。在迪化街,各類街屋建築群聚一堂,山牆上五花八門的裝飾,貫穿整條街道的亭仔腳,石材裝飾的巴洛克洋館,以及古色古香的閩南房屋,宛如街屋建築的博物館! 而這些迪化街街屋建築是如何形成的?它們有什麼歷史過程?又分布在哪裡?藉由實地調查加以解釋表明,並針對每一種街屋樣式的變遷過程,以及形成的背景加以分析,更進一步將街屋建築的保存所產生之問題加以探討。 迪化街位在台北市的中心地

帶,自清代開港以來,歷經日治時期、國民政府播遷來台,都是台北、台灣的經濟中心地,可說是台灣建築史的縮影。透過認識迪化街街屋,以全新的視點來看待歷史性的街屋建築,或許能對文化資產的保存再生提供另一種思維。再次走訪這條你熟悉又陌生的街道,看見迪化街一磚一瓦的建築故事! 本書特色 【設計特色】 本書書衣選用英國描圖紙,在半透明的白色紙張印刷上建築結構圖,宛如坐在製圖板前親手描繪而成。赤牛皮紙的內封,穿透書衣流露仿舊的色澤,展現出老街屋的懷舊情懷。 【走訪街屋建築的博物館】 ◆街屋常常走,但你知道傳統街屋如何形成?又有何特徵嗎? ◆迪化街從清代到戰後,街道發生了什麼變化?才成

就今天的樣貌! ◆閩南、洋樓、巴洛克式,各種建築樣式一次看清楚! 名人推薦 丘如華/台灣保存之母、台灣歷史資源經理學會秘書長 李乾朗/台灣古蹟大師 林崇傑/台北市政府產業發展局局長 周錫瑋/前台北縣長 閻亞寧/中國科技大學文化資產保存研究中心主任 龔書章/交通大學建築研究所教授、中華民國室內設計協會理事長 波多野純/前日本工業大學校長 【一致推薦】(依姓氏筆畫排序)

盤點台灣自然保育規範:演變、特色與驅力

為了解決桃園經發局局長 的問題,作者王德瀛 這樣論述:

台灣的生物多樣性相當豐富,然而卻長期面對開發與破壞的壓力,需要透過制度規範加以管制。而制度規範的形成脈絡、發展情形等,將對生態環境的保育產生重要的影響。本文透過側重於規範形塑歷程的方法,來觀察台灣自然保育規範從以前到現在的發展情形。同時也將歸納整體發展過程的特色,並針對形成自然保育規範的驅力進行分析。在規範的演變發展上,本文認為可以依照時間序列,將台灣自然保育規範的發展分為依附發展、國際壓力、沉潛扎根及整合回應等四個時期。在依附發展時期裡,台灣的自然保育規範依附著經濟發展需求而發展。在國際壓力時期中,受到華盛頓公約與培利增補條款的壓力,台灣迅速形成部分的自然保育規範。而在沉潛扎根時期時,雖然

在法律層面的規範變動減少,但在其他部分仍然則持續的增長。最後則是整合回應時期,此時開始出現整合性的法律來回應過去所遺留的問題。而在規範的特色方面,本文則從立法模式、規範領域範圍的變化以及立法與行政的互動等三個面向歸納。在立法模式上,台灣早期分散立法的模式造就了雜亂漸增的現象,但近來似乎有向套裝立法模式靠攏的趨勢。而在規範領域範圍的變化方面,自然保育規範一開始多依附在經濟發展的領域內,逐漸的發展出自然保育規範領域的意涵,後來更出現與其他領域整合的需求。最後,則從從行政與立法的互動觀察,發現自然保育規範立法的核心力量出現了由行政權往立法權逐漸移轉的現象。最後,就驅力分析而言,台灣的自然保育規範有經

濟發展、國際影響、內國自主三大類型的驅力。與一般認為經濟與環境的衝突不同,經濟發展在台灣自然保育的規範發展上,曾經發揮推促的效果。而國際壓力除了顯著的制裁壓力外,柔性的影響也長期影響著台灣自然保育規範的發展。內國自主驅力的逐漸成熟,則有望成為台灣自然保育規範解決舊有問題的良方。

桃園經發局局長的網路口碑排行榜

-

#1.經濟發展局- 桃園市政府 - Directory of Taiwan

經濟發展局 | 政府組織/ 地方政府/ 桃園市政府| 台灣指南. ... (03)334-5275. Website網站. https://edb.tycg.gov.tw/index.jsp. 局長:張誠 ... 於 directory.taiwannews.com.tw -

#2.張善政發布桃園新人事:蘇俊賓、王明鉅、張誠 - 信傳媒

飛彈專家張誠出任經發局長. 衡諸桃園市新人事,穩定與亮點兼具,包括都市發展局長延攬在工務界聲譽卓著的江南志出任,江南志曾任桃園縣政府工務局 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#3.涉嫌幫廠商關說桃園市政顧問、經發局副局長遭聲押 - 三立新聞

桃園 市政府顧問鄭義雄自稱與桃園市長鄭文燦熟識,居中向市府兩局處「喬事」,涉嫌介入延緩違規廠商拆除、關說罰款案。檢方經漏夜偵訊,檢方今天(14 ... 於 www.setn.com -

#4.桃園經發局協助在地商家品牌再造,培力課程串聯業者展現桃園 ...

隨著城市發展速度加快,桃園市經發局長郭裕信指出,希望幫助在地商家進行品牌再造,跟著桃園城市意象一起翻新,幫助業者「贏得面子也賺到裡子」。 於 www.bnext.com.tw -

#5.「2023桃園燈會」2/1至2/12登場呼籲民眾搭乘大眾運輸前來賞燈

觀旅局長周柏吟表示,觀旅局在燈會期間每日皆會即時監控活動人潮及交通疏散情形,並與消防局、警察局、交通局、衛生局、經發局、楊梅區公所等單位一起 ... 於 times.hinet.net -

#6.桃園市政府經濟發展局 - Wikiwand

桃園 市政府經濟發展局 ; 副局長, 黃穗鵬、熊勇智 ; 主任秘書, 楊叡昀 ; 地址, 33001 桃園市桃園區縣府路1號2樓 ; 電話, +886 3 332-2101 ; 網站, edb.tycg.gov.tw ... 於 www.wikiwand.com -

#7.詹江村指經發局長涉炒土地郭裕信駁抹黑:告加重誹謗 - 聯合報

詹江村表示,被炒作的土地附近其他土地,地主之一是桃園市政府經發局現任局長長郭裕信,讓人質疑郭也涉嫌炒土地。 郭裕信透過經發局發新聞稿,強調該 ... 於 udn.com -

#8.今(28)天是桃園市議會經濟發展局工作報告 - 徐景文議員

1. 中壢第一市場改建案今年10月即將竣工,不過已有許多攤商退場,對此,景文相當關心後續市府的規劃方案。經濟發展局局長郭裕信指出,確實已有很多攤 ... 於 xn--l4ts6k4ta.tw -

#9.張善政小內閣名單出爐副市長蘇俊賓、王明鉅全力發展科技醫療城

而掌管招商引資的經濟發展局由中山科學研究院雄風計畫上校總工程師、美國 ... 經歷:桃園市政府社會局副局長、桃園縣中壢市公所副市長、法務部調查局 ... 於 www.upmedia.mg -

#10.桃園招商論壇邀企業深度交流經驗市府籲業界看好台灣選擇桃園

今日包括行政院副院長沈榮津、市府經發局長郭裕信、水務局長劉振宇、環保 ... 桃園也積極打造良好的投資環境,協助企業投資落地,市府經發局設立桃園 ... 於 www.watchmedia01.com -

#11.張善政小內閣名單出爐! 副市長王明鉅、蘇俊賓 - 台視新聞

國民黨桃園市長當選人張善政今(19)日發布未來桃園市政府人事名單,2位副市長由前台大醫院副 ... 桃園縣政府環保局局長 ... 經濟發展局長:張誠 於 news.ttv.com.tw -

#12.2023桃園燈會全區試點燈富岡小鎮亮起來 - 理財周刊

桃園 市政府觀光旅遊局周柏吟局長表示,燈會主燈「FUTU未來兔」超過4層樓高,重達30噸的巨型機器人,機翼及手臂都為動態結構可隨音樂擺動,未來兔的 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#13.張善政發布桃園新人事:蘇俊賓、王明鉅、張誠 - Yahoo奇摩新聞

馬系蘇俊賓任副市長,朱系金志聿任副秘書長 ; 飛彈專家張誠出任經發局長 ; 借將張麗善,羅楚東任新聞處長 ; 國民黨青工會出身,侯佳齡任青年局長 ; 燦團隊多人 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#14.陳文德轉任桃園經發局副局長兼任「亞洲矽谷」主任 - 台灣好新聞

桃園 市市長鄭文燦23日核定市府1項人事調整案,原交通局副局長陳文德將轉任為經濟發展局副局長,並兼任「亞洲·矽谷」桃園市政府專案辦公室主任。 於 www.taiwanhot.net -

#15.桃園市府經濟發展局工商登記科-公司登記進度嚴重落後

爾後將請同仁確實轉達民眾意見予主管知悉,造成您的不滿,尚祈見諒。 感謝您來信指教,敬祝順心如意。 桃園市政府經發局局長郭裕信敬上. 承辦人姓名: ... 於 www.peopo.org -

#16.桃園市政府經濟發展局局長:郭裕信 - 建築工程履歷查詢系統

起造人基本資料 ; 起造人名稱, 桃園市政府經濟發展局局長:郭裕信 ... 於 cpabm.cpami.gov.tw -

#17.桃市經發局電力隊友到位大同6MW儲能系統啟用| 桃園| 補助

經發局長 郭裕信表示,落實地方能源治理,政策設計上不僅只是提高再生能源設置,再生能源衍生的電能間歇性也要併同考慮到。桃園市再生能源設置量不但是 ... 於 www.epochtimes.com -

#18.致桃園市政府經發局局長郭裕信,向您預約「與民有約」當面談

致桃園市政府經發局局長郭裕信. 申請案於處理期限內2天內辦結,並無稽延。請問局長逾期幾天才算延宕公務. 荒謬答覆自我許允。別逼我啟動現場直播調查民意,如有附帶 ... 於 www.tynews.com.tw -

#19.桃園縣政府工商發展局陳淑容局長率領相關部 ... - 台北市電腦公會

今日(10/22)於本會舉辦了「桃園航空城與產業發展契機」座談會,依據政府規劃,桃園航空城為繼十大建設之後,規模最大也最重要的智慧城市開發計畫計畫,預估投資金額 ... 於 www.tca.org.tw -

#20.桃園打造智慧醫療大未來 - 遠見雜誌

桃園 市政府推動產業發展與升級,積極運用5G、AIoT等帶動智慧城市, ... 桃園市政府經發局局長郭裕信表示,行政院推動「五加二」產業,繼半導體、資 ... 於 www.gvm.com.tw -

#21.桃園經發局:張善政不了解桃園為選舉抹煞市府招商的努力

台積電1奈米廠日前傳出將落腳桃園龍潭,引發國民黨質疑民進黨為了選情,消費產業。對此,桃園市經濟發展局長郭裕信今(3)日表示,國民黨桃園市長候選人 ... 於 tyenews.com -

#22.桃園市政府經濟發展局| Taoyüan - Facebook

桃園 市政府經濟發展局, Taoyuan District, Taoyuan. 785 likes · 4 talking about this · 130 were here. 本局前為桃園縣政府工商發展局,桃園縣已於103年12月25日改制 ... 於 www.facebook.com -

#23.桃園經發局局長郭裕信 - AmCham Taiwan

You are here: Home / BOG test / [Webinar] COVID-19 Measures and Prospect of Taoyuan City / 桃園經發局局長郭裕信 ... 於 amcham.com.tw -

#24.桃園前經發局長索賄「威而鋼也要拿」法官怒斥:當人家提款機

前桃園市經濟發展局局長朱松偉被訴利用承辦公共工程、採購向廠商索賄,包括高價紅酒、威而鋼等,去年一審桃園地方法院判刑13年,上訴後,二審台灣高等 ... 於 www.chinatimes.com -

#25.提升政府清廉形象桃園市府表揚經發局主秘熊勇智等11位廉潔楷模

【勁報記者羅蔚舟/桃園報導】 桃園市政府經濟發展局主任秘書熊勇智獲選為桃園市政府廉潔楷模人員,並於今(11/12)日政風處在桃市府召開的廉政會報中, ... 於 today.line.me -

#26.連經發局長都在炒農地,鄭文燦螺絲掉到水溝裡 - 中國國民黨

詹江村說他接獲爆料,桃園市經發局長郭裕信,炒作觀音區九千坪農地,還有人 ... 經發局」,也就是郭裕信擔任首長的機關申請變更地目,試圖賺取暴利。 於 www.kmt.org.tw -

#27.連威而鋼都要全民買單桃園前經發局長下場曝光 - 東森新聞

桃園 市府前經發局長朱松偉任職期間,多次收賄現金、重機、禮券、威而鋼等,還詐領特別費。桃園地方法院依貪污治罪條例等罪,判他有期徒刑13年、褫奪公 ... 於 news.ebc.net.tw -

#28.桃市府經發局型男局長外型亮眼成焦點- YouTube

桃園 市長內閣人選異動,37歲 經發局長 ,年輕帥氣,被人稱做「型男 局長 」。 桃園 市長鄭文燦,26號主持連任後,第一次市政會議,各局處長、區長等人齊聚 ... 於 www.youtube.com -

#29.張善政發布新人事前縣府團隊七位首長回任 - 新頭條

記者林睿峰/桃園報導市長當選人張善政發布未來桃園市政府人事,其中, ... 教育局長劉仲成、社會局長陳寶民、經發局長張誠、農業局長陳冠義、工務 ... 於 www.thehubnews.net -

#30.主管介紹 - 桃園市政府經濟發展局

主管介紹 ; 張誠 · 經濟發展局局長 · 張誠 ; 陳副局長文德 · 經濟發展局副局長 · 黃穗鵬 ; 熊勇智 · 經濟發展局副局長 · 熊勇智 ; 江信潔 · 專門委員 · 江信潔 ; 簡專門委員 · 專門委員. 於 edb.tycg.gov.tw -

#31.桃市前經發局長8貪污罪判13年撤職停用3年- 社會 - 自由時報

桃園 市政府經濟發展局前局長朱松偉,被控任內並兼任行政院核定的「亞洲•矽谷計畫」辦公室副執行秘書期間,利用權勢及職務機會向業者收受賄賂與餽贈, ... 於 news.ltn.com.tw -

#32.桃園市政府經濟發展局函

主旨:為配合經濟部「縣市共推住商節電行動」,本局委託健行. 科健行科技大學辦理「2021智慧節能創新創意競賽」活. 動,歡迎貴校踴躍報名參加,請查照。 於 www.ltsh.tyc.edu.tw -

#33.本署起訴前桃園市政府經濟發展局局長朱0偉等人貪污案件新聞稿

本署起訴前桃園市政府經濟發展局局長朱0偉等人貪污案件新聞稿. facebook · twitter · plurk. 回上一頁; 友善列印. 發布日期: 108-10-31 ... 於 www.tyc.moj.gov.tw -

#34.桃園八年招商優勢《幸福城市經濟學》全紀錄|商周

日前在《幸福城市經濟學》新書及《城市共榮・精彩桃園》影片發表會場上,桃園市政府經濟發展局局長郭裕信強調,《幸福城市經濟學》就像是經發局的招商 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#35.專訪桃園市政府經濟發展局長朱松偉 - tnews.cc

專訪桃園市政府經濟發展局長朱松偉記者馬虞海/專訪桃園市政府經濟發展局主要負責產業發展、招商業務、商業發展、工商登記、公用事業、市場管理工作,朱松偉局長除了 ... 於 tnews.cc -

#36.Tag Archives: 經發局長朱松偉 - 指傳媒

【記者彭慧婉/桃園報導】桃園市政府經濟發展局主辦的「2018歡樂耶誕•樂桃六和」桃園市六和商圈聖誕市集系列活動,於12月22日晚間舉行聖誕樹點燈儀式,同時結合六和商 ... 於 www.fingermedia.tw -

#37.桃園《幸福城市經濟學》新書發表經發局長:我的畢業紀念冊

經發局長郭裕信表示,這本書記錄這8年來,在市長鄭文燦帶領下,和經發局同仁致力打造幸福城市的施政經驗,也如同他的「畢業紀念冊」,傳達桃園城市 ... 於 www.ettoday.net -

#38.關鍵影響力: 金牌企業成功學 - Google 圖書結果

因此,自上任局長以來,郭裕信非常重視創新產業的帶動,他說:「創新是引擎,可以驅動市場經濟活躍,政府有義務提供 ... 不只創新,桃園市經發局的眼光和策略也看得很遠、很 ... 於 books.google.com.tw -

#39.法規名稱: 桃園市政府經濟發展局組織規程

立法沿革:, 中華民國109年9月2日桃園市政府府人企字第1090220757號令修正發布第2 條、 ... 桃園市政府經濟發展局(以下簡稱本局)置局長,承市長之命,綜理局務,並 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#40.轉型助力! 桃園市政府深入產業助中小企業數位升級 - 換日線

「將資料數位化,以更科學、智慧的方式治理城市」,桃園市政府經濟發展局郭裕信局長,說明桃園在數位轉型上的積極作為。郭裕信局長進一步闡述,透過 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#41.局長介紹 - 新北市經濟發展局

姓名:何怡明 · 學歷:逢甲大學建築及都市計畫研究所 · 逢甲大學都市計畫學系 · 經歷:經濟部工業局工業區組 副組長 · 經濟部工業局產業政策組 簡任技正 · 行政院全球招商攬才 ... 於 www.economic.ntpc.gov.tw -

#42.自駕車為施力點帶動桃園物流業與汽車零組件轉型 - 電子時報

桃園經發局局長 郭裕信表示,望以自駕車產業,帶動桃園汽車零組件、物流業轉型。符世旻. 自駕車已經被中央、地方政府視為推動智慧城市的重要元素,如 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#43.桃經發局長被爆點地成金放水賺暴利 - 好房網News

國民黨桃園市議員詹江村接獲爆料,指郭裕信共同持有的觀音區9千坪農地,因遭傾倒廢棄物,郭即以「遭受不可逆之汙染」為由,向自己主管的「經發局」 ... 於 news.housefun.com.tw -

#44.日治時期臺北桃園地區原住民史料彙編之二:蕃地拓殖 - Google 圖書結果

英| 0 之六山林立王神殖拓第三二五號之三明治三十九年)业與參事官印【大津] [楠]總務局長印[是公]地方課長印〔持地)總務局長印〔是公」地方謀長印〔持地」〔平田】 ... 於 books.google.com.tw -

#45.「2023桃園燈會」2/1至2/12登場呼籲民眾搭乘大眾運輸前來賞燈

觀旅局長周柏吟表示,觀旅局在燈會期間每日皆會即時監控活動人潮及交通疏散情形,並與消防局、警察局、交通局、衛生局、經發局、楊梅區公所等單位一起 ... 於 news.pchome.com.tw -

#46.桃園前經發局長涉貪「五星飯店、蘋果手機」都要遭判13年徒刑

桃園 市經濟發展局前局長長朱松偉涉嫌收受業者賄賂,讓業者取得標案,包含高價紅酒、五星級飯店住宿、蘋果手機、平板電腦都要,甚至威而剛也要業者處理 ... 於 www.ctwant.com -

#47.張善政發布新人事台大醫院前副院長王明鉅、前新聞局長蘇俊賓 ...

而掌管招商引資的經濟發展局由中山科學研究院雄風計畫上校總工程師、美國太空總署(NASA)反物質磁譜儀研究專員張誠博士出任;桃園市政府第一大局民政 ... 於 tw.nextapple.com -

#48.桃園市政府經濟發展局前副局長王允宸收賄及不當飲宴 ... - 監察院

桃園 市政府經濟發展局前副局長王允宸收賄及不當飲宴監察委員楊美鈴、蔡培村、章仁香提案通過彈劾. 日期:106-08-14. 桃園市政府經濟發展局前副局長王允宸於104年7月23 ... 於 www.cy.gov.tw -

#49.桃園市政府拚經濟全民有感 - 今周刊

集高學歷與金融貿易實務歷練於一身的桃園市政府經濟發展局局長郭裕信,是年輕政務官兼具專業與創新,率領經發局扮演推動桃園經濟起飛的推手。 於 www.businesstoday.com.tw -

#50.首波桃園市小內閣人事曝光!張善政宣布:王明鉅、蘇俊賓出任 ...

掌管招商引資的經濟發展局,是由中山科學研究院雄風計畫上校總工程師、 ... 將出任桃園市副市長的前行政院新聞局長、前桃園縣環保局長蘇俊賓(左)。 於 www.storm.mg -

#51.七年級政務官郭裕信扮產業轉型推手 - 工商時報

1981年次的桃園市經發局局長郭裕信,是全台各縣市政府主要局處中最年輕的一級主管,擁有高顏值、高學歷,以及金融業務、貿易、選戰的豐富資歷,去年底 ... 於 ctee.com.tw -

#52.局長介紹 - 臺南市政府經濟發展局

臺中市政府都市發展局副局長. 臺中市政府技監 ... 雲林縣政府工務局水利課課長. 台北縣政府水利及下水道局河川課課長. 現任:台南市政府經濟發展局局長 ... 於 economic.tainan.gov.tw -

#53.索賄現金、威而鋼都要桃園前經發局長朱松偉判刑13年 - 中央社

包括在106年8月間,透過桃園市政府交通局委託經發局代辦的「自動車駕駛系統試運行計畫採購案」,主動向全徽道安科技股份有限公司孫姓負責人索賄。 於 www.cna.com.tw