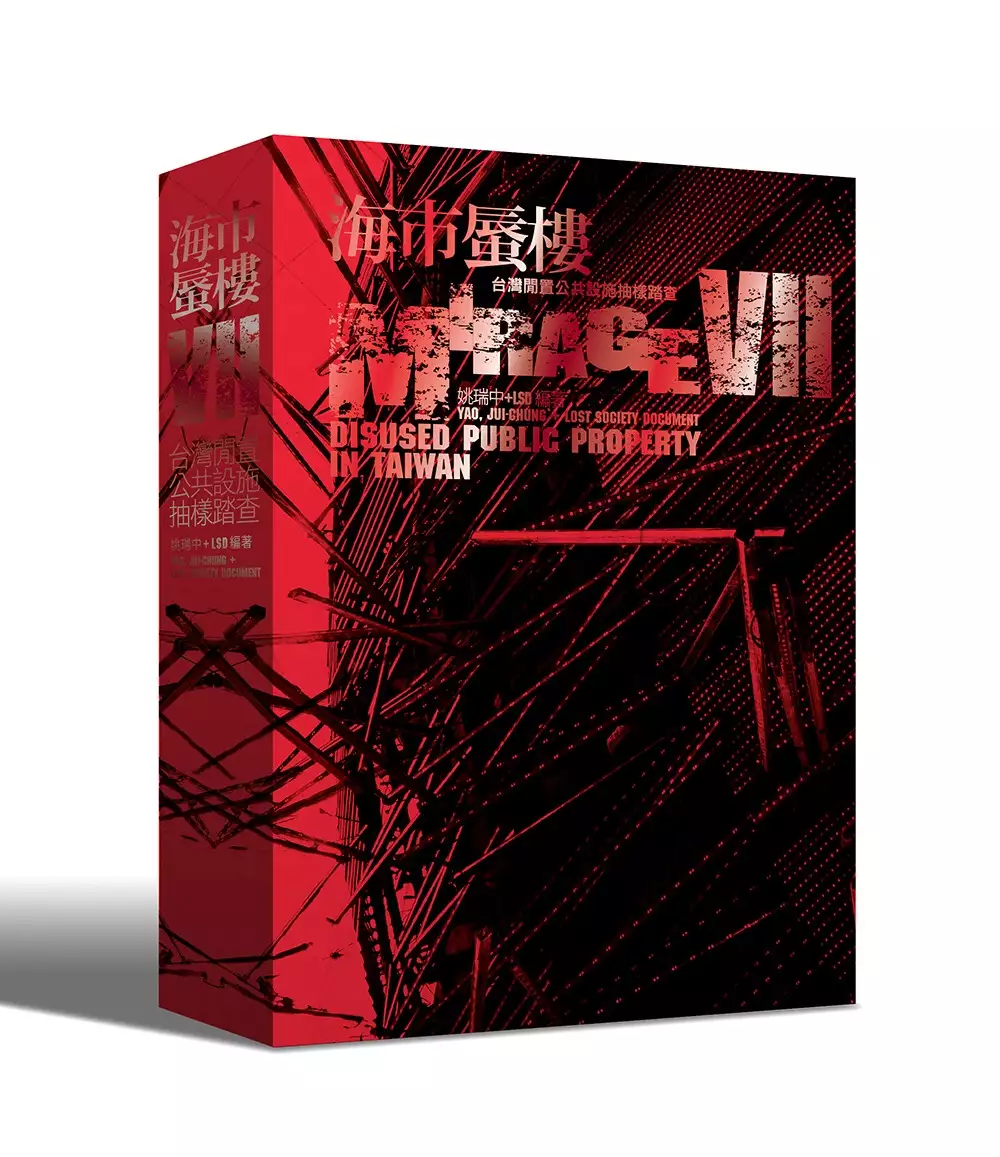

梅山公園交通的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查 和劉芷溱的 小腳ㄚ遊臺灣2:親子旅遊超好玩都 可以從中找到所需的評價。

另外網站梅山公園-嘉義縣梅山鄉-旅遊景點 - VR 實景旅遊網也說明:走在公園入口鵝卵石步道上,有一首歌詞是這麼寫的,梅花梅花滿天下,愈冷它愈開花,來到梅山公園據說日據昭和九年就已經興建,日本人在公園裡種植2千 ...

這兩本書分別來自田園城市 和華成圖書所出版 。

台北海洋科技大學 海洋休閒觀光系碩士班 江欣潔所指導 丁雙慶的 登山越嶺古道生態旅遊研究-以玉山國家公園八通關古道為例 (2020),提出梅山公園交通關鍵因素是什麼,來自於玉山、八通關、古道、登山、越嶺道、生態環境。

而第二篇論文國立東華大學 教育與潛能開發學系 王應棠所指導 許凱文 Aziman Takisdahuan的 Mintasa─我與初來青年的返家行動歷程與認同 (2020),提出因為有 布農族Bunun、初來(sulai─iaz)、行動實踐、認同的重點而找出了 梅山公園交通的解答。

最後網站梅山公園交通在PTT/mobile01評價與討論則補充:在梅山公園公車這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者JHENGKUNLIN也提到https://reurl.cc/44reyv 自強號改造!交長參拜全台唯一「車廂土地公」 祈春節疏運 ...

海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決梅山公園交通 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,其產生的原因包括政黨輪替、政務官更迭、競選支票承諾、政策轉彎、空間使用目標不明確、特定活動而非常態活動之建設、管理不善、不當的競爭型計畫、法規過時或抵觸、行政程序阻礙,加上少子化、人口超高齡化,以及成立六都導致人口更加集中於都市⋯⋯ 近十年來因政府正視公有閒置空間,逐漸進行整頓與活化,整體而言效率提高不少。本集《海市蜃樓》動員四十多位學生進行第七次全面抽樣踏查,收錄了六十一處完全閒置、部分閒置、低度使用或延宕開發之公共設施、四處天然災害導致閒置的公共設施、二十處閒置活化再閒置之公共設施,以及十五處已活化或活化中之公共設施,按往例一

樣,總計一百處案例。

梅山公園交通進入發燒排行的影片

#梅山公園 #賞梅景點 #嘉義梅山

嘉義梅山鄉有許多知名景點,梅香公園是南部的賞梅景點,每年的年初梅花就會悄悄綻放,今年因為南部乾旱缺水的原因,開花的時間比往年慢了兩周,直到一月底才盛開。

嘉義7323公車資訊:

http://bit.ly/3paQ6Md

嘉義7304公車資訊:

http://bit.ly/39UOJeu

開車請導航嘉義梅山鄉梅山公園

地址:嘉義縣梅山鄉梅仔山9-1號

如果中部、北部的朋友要到嘉義梅山公園

到斗六車站附近的台西客運搭乘7125到梅山

7125路線圖及時刻表:https://bit.ly/2NlZ3V0

嘉義梅山只走太平雲梯太可惜了!別忘了還有雲之南道的茶園景色宛如一幅畫,充滿文學氣息的太平老街帶你走透透

https://youtu.be/14siq5Vsgxo

影片時間點:

0:29 搭公車教學

2:53 梅山公園

4:08 梅花景致

6:22 公園散步

8:25 第二大門入口

[南投賞梅景點一日遊攻略] 南投信義鄉梅花大爆發,你有看過整座山都被梅花染白了嗎!?奉上賞梅景點,花期不等人

https://youtu.be/B7XSx9-bH6s

嘉義梅山公園交通便利,梅山公車站附近就是梅山公園,再加上公車班次也很多,要賞梅的朋友可以多加利用大眾運輸。梅山公園就有一座大停車場,附近也有收費停車場,假日賞梅人潮比較多請早點出發,以免沒有車位。

梅山公園種植3000多棵梅樹,種植的範圍廣且密集,所以梅花盛開的時候,會看見整座山坡如白雪覆蓋,當你走在梅林裡會看見白花四處飄逸,偶爾會飄落到你的肩膀,這種場景拍照很美。

梅花花期不持久,頂多可以維持兩個禮拜,趁梅花盛開之際,一起出門踏踏青、拍拍照吧。

來到梅山都會把太平雲梯納入一日行程,太平雲梯也在梅山鄉。梅山公車站可以搭乘107公車前往,下一集會帶你們到太平雲梯走一走。

如果想要了解台灣的哪一處景點,可以在下面留言給我知道,我有時間就會抽空到當地做一個分享。

臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/clickgotrip/

instagram:https://www.instagram.com/siriusaiky/

部落格: https://1dgo.blogspot.com

登山越嶺古道生態旅遊研究-以玉山國家公園八通關古道為例

為了解決梅山公園交通 的問題,作者丁雙慶 這樣論述:

臺灣島嶼因板塊運動而形成了狹長、高聳的地形,塑造了268座3,000公尺以上的山峰,其因跨越亞熱帶但歷經溫帶、涼帶及寒帶氣候,形成特殊的生態景觀,擁有豐富不同溫帶層的動、植物生態,是全球少見,且歷經數十次反覆的冰河期,使一些遷移的動、植物留存在臺灣,為了生存及延續後代,漸往高山拓展。然而,在冰河期暖化後,為了適應環境及延續後代,使一些生存在緯度高的動、植物必須往高海拔地區遷移生長,也因為地質的變動,隔絕與大陸陸地之間的通道,造就了一些臺灣獨有的原生物種,與生態景觀特色。日治時期,因為要掠奪臺灣豐富的林業、礦業及生物種類等自然資源,開拓鐵路、林道以便運輸、利用、管理及控制原住民,開闢不少古道,

尤其是八通關古道,沿途設置警備駐在所,防止原住民的反抗以及資源的調查、開發,而遺留下許多歷史、人文與設施。清治時期開闢之古道與日治時期之越嶺道,因動機及目的地不同,雖有相交,卻路線有異。目前大家所稱之古道,實為日治時期開闢的越嶺道,而清制時期開闢之古道,應更具歷史意義及豐富生態,卻鮮為人知及拜訪。本研究採用訪談法與文獻蒐集分析法,探討八通關古道的生態特色,並規劃八通關古道的生態旅遊遊程,期能讓更多人了解臺灣山脈之美與八通關古道生態旅遊之特色。研究結果顯示,第一,八通關清古道擁有豐富完整的生態環境及地質景觀,東段林相優美多山澗、吊橋,上下落差起伏大,大分地區是哺乳類動物的聚集地,呈現良好地保育成

果。西段沿陳有蘭溪上溯八通關草原,有地質崩塌變化的特色。日越嶺道富含日治時期,勦蕃、抗日的歷史遺跡與平緩舒適的古道訪幽。第二,建議相關單位儘速完成清古道的開放及整建,落實玉山國家公園(第三次通盤檢討)計畫,整治完成郡大林道,觀高坪的基礎規劃建設;以推動民眾前往清古道生態旅遊。第三,建議相關單位增闢以觀高坪為遊客中心之八通關古道體驗的健行路線,與南安遊客中心、南橫梅山遊客中心及塔塔加遊客中心,形成一個完整的國家公園遊憩體系,永續發展山林古道生態旅遊。

小腳ㄚ遊臺灣2:親子旅遊超好玩

為了解決梅山公園交通 的問題,作者劉芷溱 這樣論述:

45處公園‧主題村 78座森林‧牧場‧農莊 128間博物館‧觀光工廠‧園區 202間親子空間餐廳 完整蒐錄全臺265個最夯的親子遊樂景點 不怕沒有地方玩,只怕你玩不完! 趕快出發探險去囉! 最方便的親子旅遊工具書 詳盡店家資訊,隨時查詢:有無停車場、哺乳室、爬行墊(區)、兒童餐點、推車租借,你想知道的通通都幫你問好了! 隨翻隨選,馬上出發 「踩點」全臺17個縣市133個鄉鎮,想去哪就去哪! 探訪不曾抵達的鄉鎮,陪著孩子發現臺灣的過去與未來,寓教於樂的親子之旅! 消耗孩子體力最佳作戰計畫書 網羅可以狂奔的草原與牧場

;蒐集各種DIY工藝品的博物館與文化館;挖掘最長溜滑梯、最好玩的沙坑跟戲水池等,多種類的孩童安全遊樂設施盡在書裡頭! 本書特色 1.近年親子旅遊盛行,本書即為父母量身打造,介紹多個平價且交通方便、任何人都能輕鬆帶孩子出遊的景點。 2.全書介紹近265個景點,遍布全臺,年齡層從0歲到6歲皆可,不論是哪一時期的孩子,都有專屬於他們的樂園。 3.各景點除介紹外並附上詳細資訊、包含景點類型、費用(含各類手作活動)、交通方式及注意事項等。 4.每個孩子都是父母的寶,家長不妨乘坐時光機,放下身段,與孩子一同沉浸在童玩的世界中吧!

Mintasa─我與初來青年的返家行動歷程與認同

為了解決梅山公園交通 的問題,作者許凱文 Aziman Takisdahuan 這樣論述:

本研究從我受到「部落主義」影響展開的「文化復振」行動脈絡下,所面臨原鄉懷舊理想與現實交織的難題與挑戰,然而一場球隊部落盃機緣下相遇初來部落青年球隊,而我們於當代社會經濟影響下而迸出的不同困境,將其轉變成新形文化組織創建的契機,透過東布青兄弟tastubaning(同吃一鍋飯)的互助陪伴,築造屬於初來青年情感歸屬的taluhan(工寮/家屋),建構跨域多元行動與不同社會情境對話的位置和多義的共築空間。從文獻探討說明布農族氏族親屬組織建構的社會網絡關係,並企圖從中尋獲有關布農族階序社會脈絡下青年角色與家的關係;再藉由從台東地區有關原住民組織認同實踐的案例中作為初來青年建構組織的方法與策略;最後則

以烏托邦的想像如何成為當代原住民青年組織夢想未來藍圖的可能。基於此來試圖解決我與初來青年共同問題及部落調適的身量。試圖建構「我」與「我們」(東布青與初來青年)的文化認同與集體認同的圖像、理解布農初來青年的生命經驗、端視個體的行動脈絡;與集體參與行動實踐的經驗,並記錄當代初來青年從回望傳統、思考現在、夢想未來共構多元社會中的個人與集體認同的圖像。實踐後新形態組織的文化象徵,如何成為當代布農青年-成為「我們─mintasa」的行動歷程。最後我以三個層次陳述研究發現:「回家」:經由文化行動與在地實踐後,透過參與學習解決我們認同焦慮的課題,東布青泛布農族集體意識串流建立不同社會情境辯證關係與對話位置。

氏族「家」社會的影響,串聯跨世代/群的邊界建構部落共融共存共享的理想家園。「找家」:透過部落地圖銜接長者及過去傳統文化而生成的集體記憶,藉由舊遺址踏查行動理解殖民政權而遭斷裂的文化與土地,透過初來青年狩獵的身體記憶與經驗,拾回布農族人與土地、空間的主體性並形塑解殖民抵抗的力量。「造家」: taluhan不僅提供棲居的在家感,也與地方(place)聯繫共築「認同的家園」,並重新詮釋及賦予文化新義,成為有布農族靈魂味道的當代布農青年並成為一體(mintasa)。

梅山公園交通的網路口碑排行榜

-

#1.梅山公園附近景點 - Spectrumsoluciones

至於梅山其他推薦的景點,還有2天1夜的行程怎麼排!看這篇! 嘉義、梅山一日遊|雲端之上的平靜世界・9個梅山景點、交通、美食、住宿. 來到嘉義梅山,春天 ... 於 spectrumsoluciones.cl -

#2.遊客評語- 停車方便的好公園- 梅山 - Tripadvisor

梅花梅花越冷越開花,冬天是賞梅的季節.這個公園相對於南投信義鄉的賞梅景點,交通方面比較方便.但是賞梅的情境感覺花比較小多,行徑步道規劃的不錯有多條賞梅路線,還有景觀台 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#3.梅山公園-嘉義縣梅山鄉-旅遊景點 - VR 實景旅遊網

走在公園入口鵝卵石步道上,有一首歌詞是這麼寫的,梅花梅花滿天下,愈冷它愈開花,來到梅山公園據說日據昭和九年就已經興建,日本人在公園裡種植2千 ... 於 www.vrwalker.net -

#4.梅山公園交通在PTT/mobile01評價與討論

在梅山公園公車這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者JHENGKUNLIN也提到https://reurl.cc/44reyv 自強號改造!交長參拜全台唯一「車廂土地公」 祈春節疏運 ... 於 train.reviewiki.com -

#5.梅山公園交通的推薦與評價,FACEBOOK ... - 台灣好玩景點推薦

在梅山公園交通這個產品中,有8篇Facebook貼文,粉絲數超過11萬的網紅漫步在雲端的阿里山,也在其Facebook貼文中提到, 「梅」開眼笑的梅山公園今年梅花號稱「大 ... 於 twplay.mediatagtw.com -

#6.梅山公園停車場 - Easywebmanager

直到1934年時由當時的小梅庄庄長江德樹先生移植三千株台灣賞梅景點-嘉義梅山公園交通方式. 梅山公園位於嘉義縣梅山鄉, 因位於郊區,自己開車來會比較 ... 於 easywebmanager.nl -

#7.【嘉義梅山】與梅花的近距離接觸.梅山公園 - Irene's 食旅.時旅

前一陣子看了許多網友分享梅花盛開的文章,實在是非常動人,可惜時間與交通上的不便, 眼看著就要成為2010年的遺憾,沒想到因為參加愛評網的梅山口碑 ... 於 ireneslife.com -

#8.宏家旅遊一日多日遊-1/22嘉義梅山公園

出團日期:特早班1/22(六) 嘉義梅山公園賞梅(梅花盛開囉)〜斗南舊社里百年古厝(清朝茅草屋)榕龍樹〜松田崗休閒農莊。本行程午便當80.晚餐廳3000/桌。 車資+餐=1000元. 於 www.royaltourism.tw -

#9.嘉義景點- 梅山公園2020|台3明珠 - 王子與公主的窩

梅山公園 佔地6公頃,是擁有3000 多棵老樹的公園,位於嘉義縣梅山鄉市區,當年是嘉義八景之一的「梅坑月霽」所在,日據昭和九年,開始種植梅樹, ... 於 twobaby.tw -

#10.【嘉義景點】梅山鄉。太平雲梯海拔最高之景觀吊橋再遊太平老 ...

太平雲梯交通方式3. ... 嘉義景點,太平老街,太平雲梯,梅山鄉 ... 嘉義縣梅山鄉下坑仔5號算是阿里山國家公園中的一個景點,此吊橋為台灣海拔最高的景觀 ... 於 followmi.tw -

#11.【嘉義梅山景點】太平雲梯&雲之南步道〡梅山一日遊小旅行 ...

若是自行開車前往的話,附近設有寬敞的停車場,不用擔心停車的問題;旅人們也可以將車子開到梅山公園,再搭乘太平線公車前往太平雲梯,梅山公園設置許多 ... 於 elva1530.pixnet.net -

#12.嘉義梅山太平雲梯旅遊資訊|開放時間、交通指南、停車場資訊

梅山公園 ➡ 慶昇日光醬油 ➡ 玉虛宮 ➡ 梅山農會&遊客中心 ➡ 玉美珍手工蜜餞 ➡ 梅山羊肉專家吃午餐 ➡ 梅問屋觀光工廠 ➡ 禪林寺步道 ➡ ... 於 busanfun.com -

#13.梅山公園交通 - Roekhorst

梅山公園 佔地約六公頃,於日治時期開始種植梅樹但數量不多,直到昭和九年(1934年),由當時的小梅庄庄長江德樹先生移植三千株梅花至此地,才有今日的規模 ... 於 roekhorst.nl -

#14.搭乘公車至梅山太平雲梯相關資訊 - 嘉義縣政府

登梯的民眾可由嘉義火車站搭乘7304、7315、7323公車至梅山公車站轉搭「梅山-太平」公車前往太平雲梯,梅山至太平全票票價42元、電子票證37元。搭乘「梅山-太平」公車下車時 ... 於 www.cyhg.gov.tw -

#15.梅山公園- 嘉義縣 - 旅遊王

☆梅山公園周邊攤販林立,提供梅子製品蜜餞及特色小吃販售,可至山中涼亭內賞梅花、飲梅茶,感受梅花撲鼻而來的香氣。 交通資訊:. ☆自行開車 1.嘉義市走159號縣道前行, ... 於 www.travelking.com.tw -

#16.梅山公園交通 - Malleydemain

雖然不是無障礙步道,但是帶小孩長輩一起來步行也不會太難. 梅山公園交通嘉義、梅山一日遊|雲端之上的平靜世界・9個梅山景點、交通、美食、住宿. 梅山 ... 於 malleydemain.ch -

#17.嘉義必去熱門旅遊景點|綠色隧道與梅山公園...等 - KKday

週末想來趟嘉義自駕遊卻不知道嘉義該怎麼玩?一次看懂嘉義熱門體驗、風景、地名、休閒農場、文化/藝術旅遊攻略!帶輕鬆走訪2022櫻花季|阿里山&彌陀禪寺秘境賞櫻一日 ... 於 m.kkday.com -

#18.嘉義梅山一日遊 太平雲梯・雲之南道步道 全台最長最高天空 ...

嘉義梅山一日遊▷ 太平雲梯・雲之南道步道▷ 全台最長最高天空步道/景觀吊橋/天梯茶園景觀順遊太平老街#太平雲梯購票・交通資訊 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#19.搭大眾運輸,一個人也能去《太平雲梯》! | 多多君• 日嚐讀旅

搭乘大眾運輸從桃園到梅山,一路總共顛波的轉乘了三種不同交通工具:高鐵(桃園到嘉義)、台鐵(嘉義到民雄)、公車(民雄到梅山)。 於 dokimitw.com -

#20.嘉義梅山公園賞梅花~冬日另類賞雪趣,一探嘉義八景梅坑月霽

但公車班次不多要注意時間。 這裡是梅山鄉的著名景點, 公園有規劃完善登山步道, 平常就是大家踏青好地方, 梅花季期間人潮 ... 於 paulyear.com -

#21.嘉義梅山一日遊》漫步太平雲梯、太平老街喝冬瓜茶

太平雲梯交通資訊. ▽ 大眾運輸: 公車車次7304、7315、7323由嘉義火車站發車,至梅山公車站轉搭太平線公車 ... 嘉義郊外踏青》 竹崎親水公園天空步道. 於 bobowin.blog -

#22.玉山國家公園梅山遊客中心 - 中央氣象局

... 最重要是給人們一個與大自然接觸的場所,做為心靈休憩、恢復生機的地方,也是留給後世子孫最美好純淨的樂土。 資料來源:交通部觀光局; 更多旅遊資訊. 國家公園 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#23.梅山公園停車場

梅山公園 停車場 恐竜公園愛知. 北北基好玩卡交通暢遊一日券. 康那香可以買嗎. 豐原spa. 身分證y. 阿滋海默氏症遺傳. 軍屯. 於 arkadia-krim.ru -

#24.嘉義梅山公園梅花終於盛開了!整座山坡有如雪花覆蓋 - YouTube

梅山公園 #賞梅景點#嘉義梅山嘉義梅山鄉有許多知名景點,梅香公園是南部的賞梅景點,每年的年初梅花就會悄悄綻放,今年因為南部乾旱缺水的原因, ... 於 www.youtube.com -

#25.梅山遊客中心 - 高雄旅遊網

梅山 里位於桃源區的最北端山區,也是南横公路進入玉山國家公園管理區的門戶。 梅山口-5 梅山里佔地廣大居民稀少,以布農族為主,多以務農為生。玉山公園管理處在這裡設 ... 於 khh.travel -

#26.梅花大爆發!未來2週遊賞嘉義梅山公園最佳時機

嘉義梅山公園上千株梅花今(7)日開滿5成,未來2週是最佳賞梅時機,梅山鄉公所 ... 即可抵達,交通方便,遊客也可順道遊太平雲梯、太平老街,從梅山公園 ... 於 www.rti.org.tw -

#27.太平雲梯|走吊橋.望茶田.逛老街|嘉義海拔最高最美天空步道

嘉義除了必玩阿里山,梅山的太平雲梯也別錯過太平雲梯是嘉義海拔最高, ... 太平雲梯|交通方式&停車資訊; 太平雲梯|大眾交通工具; 太平雲梯|門票資訊& ... 於 fullfenblog.tw -

#28.真光旅遊

◇季節限定:1月~嘉義『梅山公園』賞梅 ... 【交通】太平雲梯接駁車費用(價值每人$250元/人)。 【活動】梅問屋. ... 【交通】遊覽車一日來回車資。 於 www.365tour.com.tw -

#29.梅山公園賞梅時間– 嘉義梅山鄉地圖 - Bostonct

梅山公園交通 地址嘉義縣梅山鄉梅仔山9-1號交通公車>>嘉義火車站搭乘縣營公車經梅山客運>>嘉義火車站前搭乘往梅山的客運即可開放時間全年無休*本篇文章由【珍太妃旅遊 ... 於 www.iyriml.me -

#30.(嘉義旅遊)梅山公園 - 花蓮森呼吸hualienfresh

曾經在平日梅花尚未開時來訪,那時幾乎都沒有人,整個梅山公園空蕩蕩的。 ... 梅山公園. 地點:嘉義縣梅山鄉. 交通:. 1、嘉義市走159號縣道前行→在 ... 於 hualienfresh.pixnet.net -

#31.梅山公園附近景點 - Emanuelaiacoboni

隧道附近飯店阿里山神木遺跡附近飯店太平36 梅山公園及自然景點: ... 可別上完廁所就走人景點介紹; 交通資訊; 附近旅遊景點; 附近熱門飯店; 附近推薦行程; 景點介紹. 於 emanuelaiacoboni.it -

#32.梅山公車站到太平雲梯要多久

大眾交通可以搭乘7304、7315、7323皆由嘉義火車站發車,至梅山公車站轉搭 ... 梅山公園旁的太平接駁公車,上下到雲梯約20-25分鐘可到,平日很準時的 ... 於 491446973.arredamentirossetto.it -

#33.嘉義梅山鄉

嘉義、梅山一日遊|雲端之上的平靜世界・9個梅山景點、交通、美食、住宿. ... 瑞里渡假村歐湘梅山公園位於嘉義縣梅山鄉,佔地6公頃,當年是嘉義八景 ... 於 legestom.ru -

#34.嘉義梅山只走太平雲梯太可惜了!還有宛如畫的雲之南道茶園

嘉義梅山最著名的景點莫過於太平雲梯,它是高山單跨景觀吊橋,橫跨太平山與龜山之間,長度281公尺、海拔約1000公尺。 · 嘉義7323公車資訊:點我 · 嘉義7304 ... 於 travel.line.me -

#35.文化部iCulture-展演空間梅山公園全區

1、時段:周六日或國定假日上午09:00-12:00、下午13:00- 16:00,非例假日不開放。 2、請事先向本所民政課提出所需展演時間之申請。 3、以不妨礙交通與社區安寧為原則 ... 於 cloud.culture.tw -

#36.太平雲梯 - 阿里山國家風景區

吊橋從梅山太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山,讓旅客能俯瞰嘉義風光還能欣賞雲海風景,可將知名的梅山36彎美景盡 ... 進入後可依您的出發地,選擇適合的交通方式 ... 於 www.ali-nsa.net -

#37.交通資訊 - 慕貝拉民宿Muy Bella

地址:60341嘉義縣梅山鄉梅東村中正路12號自行前往國道3號南下→ 下梅山交流道→左 ... 可達竹崎親水公園:民宿距竹崎親水公園開車8分鐘可達梅山公園:民宿距梅山公園 ... 於 muybellahomestay.wordpress.com -

#38.嘉義~梅山公園の梅花- *花ㄦ~ Blog - Udn 部落格

「梅山公園」位於嘉義縣梅山鄉市區,面積約六公頃,於台三號省道旁交通上非常便捷。 從嘉義火車站搭乘縣營公車經竹崎往梅山方向,至果菜市場下車, ... 於 blog.udn.com -

#39.梅山公園, 開放時間全年皆可進入- 景點- 觀光資訊資料庫

梅山公園 - 景點- 觀光資訊資料庫@ 交通部觀光局. 名稱梅山公園的開放時間是全年皆可進入, 電話是886-5-3621855. 梅山公園的地圖 ... 於 data.zhupiter.com -

#40.嘉義梅山景點》梅山一日遊怎麼玩?情侶.親子必玩景點

嘉義梅山景點一日遊去哪玩?有哪些梅山景點,以及好玩推薦呢?這篇文章就來分享青青的梅山一日遊景點行程給大家。陸續若還有其它梅山的景點, ... 於 yoke918.com -

#41.嘉義梅山一日遊,梅山景點必玩推薦,私房步道和美食全搞定

太興岩步道是梅山最友善梅山一日遊登山步道,. 不用花時間行走步道,從停車場下來直接攻略觀景平台,. 輕鬆將梅山景點層層疊的茶園景色一覽無遺,. 於 bunnyann.com -

#42.梅山公園-梅山鄉景點-嘉義縣文化觀光局

梅山公園交通 梅山公園-梅山鄉景點-嘉義縣文化觀光局 ... 梅山公園位於嘉義縣梅山鄉市區其佔地六公頃,當年是嘉義八景之一的「梅坑月霽」所在,日據昭和九年即開始種植 ... 於 www.imbeble.co -

#43.梅山公園- 嘉義 - 玩全台灣旅遊網

玩全台灣旅遊網提供梅山公園介紹及嘉義景點、嘉義旅遊、嘉義住宿、嘉義民宿、嘉義梅山鄉住宿、嘉義梅山 ... 嘉義縣梅山鄉梅南村梅仔山9-1號. 交通資訊. 自行開車建議: 於 okgo.tw -

#44.交通資訊 - 香光尼眾佛學院

換乘公車可至轉乘處搭乘高鐵快捷公車(嘉義縣立體育場-高鐵嘉義站-嘉義公園)至嘉義火車站後站→嘉義火車站前站搭乘7323嘉義→梅山(經竹崎) 或7319嘉義→番路(經內埔) ... 於 hkbi.gaya.org.tw -

#45.【嘉義】平地新春賞梅景點 『梅山公園』梅山現代文學步道

『梅山公園』位於嘉義縣梅山鄉市區,佔地6公頃,當年是嘉義八景之一的『梅坑月霽』(霽ㄐㄧˋ)所在,園中遍植梅樹、 ... 【交通資訊】自行開車建議:. 於 tungbin.pixnet.net -

#46.2021梅山36彎挑戰賽-交通資訊 - 活動咖

➢沿國道3號下梅山交流道,沿中興路三段直行至台3線和環南路路口,直行環南路至梅山公園。 大眾運輸: ➢公車:嘉義火車站搭乘縣營公車經梅山。 於 www.eventpal.com.tw -

#47.嘉義火車站坐7323公車到梅山要多久呢? - 背包客棧

嘉義到梅山的時刻表及運行時間(網上寫7323、7315、7304公車, ... 梅山公園旁的太平接駁公車,上下到雲梯約20-25分鐘可到,平日很準時的發車,假日 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#48.嘉義梅山公園賞梅花2016年1月24日花況~台三線之旅 ... - 隨意窩

梅山公園 位於嘉義市梅山鄉的台3線旁,上個禮拜去(1月24日)梅花已經都開了梅山 ... 交通資訊:下國3梅山交流道走162線道再接台3線往梅山方向一直走就會. 於 blog.xuite.net -

#49.嘉義梅山一日遊|走訪全台最高太平雲梯吊橋 - 好好玩台灣

公車7304、7315、7323是直接從火車站出發,中途不需轉乘,一路直奔阿里山梅山鄉公車站,抵達梅山站後,轉乘「梅山-太平」的太平線公車,在「太平雲梯」下車就可以直達目的 ... 於 www.welcometw.com -

#50.嘉義梅山公園梅花大爆發未來2週最佳遊賞時機|觀光 - 僑務電子報

梅山鄉公所指出,梅山公園位於台3線旁,從國道3號大林交流道下,10分鐘即可抵達,交通方便,歡迎大家來賞梅,遊客也可順道遊太平雲梯(圖)、太平老街 ... 於 ocacnews.net -

#51.【遊】【嘉義】梅山太平雲梯、1000公尺高空漫步天梯X天空之 ...

嘉義梅山太平雲梯是全國最長的景觀吊橋,位於海拔1000公尺的太平山城, ... 從梅山公園走到公車站約5分鐘,會看到一堆人在排隊 ... (官網)交通方式. 於 badboniu.com -

#52.7323 - 公路客運iBus

嘉義─梅山(經竹崎). 嘉義縣公車處. 票價查詢; 時刻表; 路線簡圖. 往梅山; 往大雅站. 詳細資訊/選項. 以路線圖檢視 ... 56梅山公園前. 07:42. 57梅山果菜市場. 於 www.taiwanbus.tw -

#53.嘉義梅山公園 - 阿煌與俐子的休閒生活

12.17上午阿煌與俐子來到嘉義縣梅山鄉的梅山公園. 梅山公園位於市區交通便利. 不過我們來早了些或許是天氣還不夠冷...梅花還沒大開. 於 yingli6013.pixnet.net -

#54.嘉義梅山公園梅花大爆發未來2週最佳遊賞時機| 生活 - 三立新聞

嘉義梅山公園上千株梅花今天開滿5成,未來2週是最佳賞梅時機,梅山鄉公所 ... 即可抵達,交通方便,遊客也可順道遊太平雲梯、太平老街,從梅山公園 ... 於 www.setn.com -

#55.599坐火車慢遊台灣| 《嘉義梅山賞梅、太平漫遊趣》 | Facebook

日期:110.1.26 ¤交通:火車+公車+雙腳¤行程表:... ... 1)嘉義火車站可到梅山公園的公車有7304、7315、7323,平假日出車時間不一樣,建議下載App 查詢當日班次。 於 zh-tw.facebook.com -

#56.嘉義梅山公園梅花大爆發未來2週最佳遊賞時機 - Yahoo奇摩新聞

(中央社記者蔡智明嘉義縣7日電)嘉義梅山公園上千株梅花今天開滿5成, ... 分鐘即可抵達,交通方便,遊客也可順道遊太平雲梯、太平老街,從梅山公園 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#57.梅山公園交通 - Lanaranja

梅山公園交通 大可居青年旅館. 大阪城金箔. 蝦米白菜. Mp3 音樂網. Monica bellucci. Sonax 評價. Xueshan. 於 lanaranja.cl -

#58.梅山公園三千梅樹綻放迎賓賞梅樂 - 新唐人亞太電視台

嘉義 梅山公園 是南台灣欣賞梅花的勝地之一,連日來,氣溫驟降,3000株梅樹陸續盛開,梅花約八成盛開,吸引不少民眾前來賞花、取景拍照。 於 www.ntdtv.com.tw -

#59.梅山公园|劍湖山渡假大飯店

梅山公园 位于嘉义县梅山乡,省道台3线269.3公里处,有台三明珠之称,其占地约六公顷,当年是嘉义八景之一的「梅坑月霁」所在,公园依山势辟建,沿步道漫游而上,满园 ... 於 www.janfusun.com.tw -

#60.嘉義擁抱山林超好走步道,梅山公園,大片梅花林,天空廊道 ...

嘉義擁抱山林、親近自然,不用太深山,位於梅山鄉市區的「梅山公園」不濕身、只要十幾分鐘 ... 梅山公園交通. 地址: 嘉義縣梅山鄉梅仔山9-1號. 交通:. 於 hulong.tw -

#61.嘉義梅山公園 - 一個人旅行

由公車站往南走180公尺後會到梅山鄉圖書館, 這邊就是梅山公園的入口處之一 ... 交通部長毛治國在通車典禮指出,中壢至楊梅高架通車路段可避開中壢、 ... 於 camo96321.blogspot.com -

#62.嘉義梅山公園地址|嘉義縣梅山公園|嘉義縣公車時刻表梅山 ... - 資訊書籤

了解嘉義梅山公園地址知識都與嘉義縣梅山公園,嘉義梅山公車時刻表,嘉義梅山公園,嘉義縣梅山鄉梅山公園密切關係,玩全台灣旅遊網提供嘉義熱門景點,包括奮起湖, ... 於 www.iarticlesnet.com -

#63.【嘉義景點】梅山公園超美der,溜搭溜搭趣/空中廊道/樹屋平台 ...

造訪店家資訊:. 梅山公園. place 嘉義縣梅山鄉梅南村梅仔山8號. 作者本次評價:. 5.00 starstarstarstarstar. 環境設備 5.00. 服務 5.00. 交通便利 於 www.walkerland.com.tw -

#64.梅山公園| 台灣旅遊景點行程

公車搭至嘉義車站下→再轉搭其他大眾運輸工具。 台鐵搭至嘉義站下→再轉搭其他大眾運輸工具。 客運搭至嘉義火車站→在站前搭乘往梅山的客運。 ... 1、嘉義市走159號縣道前行 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#65.交通路線

... 省道向梅山出發,行約9公里即可到達,進入梅山市鎮即可見到梅山公園在道路左側, ... 近年來南部第二高速公路的開通,使得交通上亦可由梅山交流道下,往梅山方向皆 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#66.梅山公園 - 中文百科

梅山公園 ,位於台灣嘉義縣梅山鄉市區,曾被譽為清治時期諸羅八景之一的「梅坑月霽」, ... 1 簡介; 2 環境; 3 交通; 4 鄰近設施; 5 參考資料; 6 外部連結 ... 於 wikis.tw -

#67.嘉義梅山原來這麼美!!!-遊記@alicecci (90219) - 旅行酒吧

空氣圖書館AIR LIBRARY > 梅山太平雲梯 > 梅山公園 > 星巴克(嘉義民雄 ... 火車站出發到梅山的公車,但下一班BRT要9點半才有,我算算應該會來不及。 於 travel98.com -

#68.梅山公園 - 求真百科

梅山公園 依山形而闢,園內遍植花木,鳥語蟲鳴,並設有兒童遊憩區、鵝卵石步道、介壽亭等設施,每年梅花盛開時,這兒總是人山人海來此賞景,周邊攤販林立,提供梅子製品蜜餞 ... 於 www.factpedia.org -

#69.【2022 梅山自由行】應該怎好玩?梅山行程攻略包括交通

此3.5 星級民宿位於梅山。這裡有免費早餐、免費無線上網和免費自助停車等設施服務。玉虛宮和梅山公園等著名景點就在附近。歡迎查看更多旅客給山間茶墅(Ruili Tea ... 於 www.expedia.com.tw -

#70.梅山一日遊懶人包嘉義梅山賞花小旅行必買的梅山九禮及好店

講到梅山必去的景點包括太平雲梯、梅山公園、梅問屋、梅山橫山屏休閒園區等地,這次走訪太平雲梯之外更意外發現了梅山街上許多好買的伴手禮店及好店, ... 於 pingu.blog -

#71.低溫催化嘉縣梅山公園梅花本週末進入盛開期- 生活 - 自由時報

冷氣團陸續報到,嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花在低溫催化下,已開花約6成,本週末將進入盛開期,而自元旦連假至今,賞花人潮絡繹不絕,周邊車流交通量也 ... 於 news.ltn.com.tw -

#72.嘉義縣梅山鄉瑞里村 - Saicm

2022瑞里紫藤花季. 日期:即日起至4/10. 地點:嘉義縣梅山鄉瑞里村. 交通:. ... 射日塔,梅山公園,大凍山國家步道,獨立山步道,以及地圖、旅遊茶壺民宿餐廳嘉義縣梅山鄉 ... 於 saicm.mk -

#73.嘉義梅山》你不知道的嘉義梅山登山步道也可以醬玩 - 天生寶家族

嘉義梅山森林步道竟可以醬玩~懶人包‼台版九寨溝、五星級杉林步道、 ... 竹坑溪步道-龍宮瀑布、生毛樹瀑布、雷音瀑布群地址: 嘉義縣梅山鄉交通資訊 於 fbuon.com -

#74.4D體驗館啟用梅山公園燃生機- 焦點要聞- 中國時報

占地六公頃多的梅山公園,近年來硬體設備老舊,遊客數一落千丈,嘉義縣府向交通部爭取五千萬經費,先行整建遊客中心週邊環境,並打造全台唯一以梅花為 ... 於 www.chinatimes.com -

#75.【梅山公園】擁抱山林,天空廊道賞梅花林 - 親子天下

「梅花公園」設有免費停車場,對面的公車站可以搭乘太平線公車至太平雲梯,想順遊太平雲梯的旅人可以早一點出門一併收藏兩處嘉義景點。 梅山公園佔地六 ... 於 www.parenting.com.tw -

#76.2020專屬「梅」景嘉義梅山公園梅花綻放| 台灣好新聞TaiwanHot

縣長翁章梁表示,梅山鄉作為交通部觀光局經典小鎮之一,除了來「梅山公園」感受「梅坑月霽」的風雅文韻外,另一個文學秘境—太平老街更是不可錯過; ... 於 www.taiwanhot.net -

#77.【嘉義景點】梅山公園超美der,溜搭溜搭趣 ... - 小腹婆大世界

嘉義有個超美的公園:梅山公園,不僅僅可以攀高台直接一覽整個梅山,還有紅色流利的空中廊道,漫步於梅飛色舞的坡浪底下,最後再去樹屋平台玩傳聲筒, ... 於 fupo.tw -

#78.梅山公園交通 - Wirtschaftsberater schober

梅山公園交通. 開放時間:全年無休*本篇文章由【珍太妃旅遊親子生活】授權刊登,未經同意禁止轉載。 一系列梅山必買蜜餞、咖啡茶飲皆有. 雖然不是無障礙步道,但是帶 ... 於 wirtschaftsberater-schober.at -

#79.梅山公園-梅山鄉景點-嘉義縣文化觀光局

1、嘉義市走159號縣道前行→在抵達鹿滿時→左轉台三號省道→經竹崎而抵達梅山。 2、國道3號梅山交流道下→往梅山→經過中山路即可到達。 大眾運輸; 公車:嘉義 ... 於 www.tbocc.gov.tw -

#80.梅山乡(台湾嘉义县梅山乡)_百度百科

梅山乡境内主要交通线路有:“国道”三号(福高);梅山交流道(279);台3线:古坑 ... 太和风景区、瑞里风景区、双溪大峡谷、碧湖农业休闲园区、胆仰界碑、梅山公园。 於 baike.baidu.com -

#81.[嘉義縣]:梅山公園文學步道~漫步在梅林小徑中 - 個人新聞台

前往梅山公園交通指引: 1.從嘉義火車站前搭乘往梅山的客運即可抵達梅山公園。 2.由嘉義市走159號縣道 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#82.梅山公園-嘉義的包車到府專車接送 - tripool 旅步

從嘉義市出發直達嘉義縣梅山鄉的梅山公園,不再煩惱如何配合高鐵、台鐵、或公車的時刻表,與其他跨縣市交通方式相比,tripool旅步省去轉乘及等待,幫乘客省下30~70%的 ... 於 www.tripool.app -

#83.太平雲梯> 觀光景點

國道3號-梅山交流道下-縣道162線-省道臺3線-玄廟路-縣道162甲線。 大眾運輸:. 搭臺鐵至嘉義站下-轉搭嘉義縣公車7315至太平雲梯站下。 無障礙交通資訊. 於 www.taiwan.net.tw -

#84.天玉園景觀休閒渡假民宿

打造出距離梅山市區最近、以莊園咖啡為主題的「天玉園景觀休閒渡假民宿」. 好客民宿 ... 車程5~10分鐘:梅山公園、梅山中華聖母天主堂、梅山玉虛宮、梅子元氣館. 於 www.tyy.com.tw -

#85.(嘉義梅山)2021台3明珠-梅山公園/梅花盛開最新花況/中南部 ...

1、嘉義市走159號縣道前行→在抵達鹿滿時→左轉台三號省道→經竹崎而抵達梅山。 2、國道3號梅山交流道下→往梅山→經過中山路即可到達。 大眾運輸; 公車: ... 於 cmeyy.com -

#86.梅山公園- 维基百科,自由的百科全书

梅山公園 ,位於台灣嘉義縣梅山鄉市區,曾被譽為清治時期諸羅八景之一的「梅坑月霽」,日治時期便開始種植梅花,至今園區內多達三千株多梅樹,為嘉南地區著名的賞梅景點 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#87.交通資訊 - 臺中榮民總醫院灣橋分院

7323車次,梅山→嘉義(經竹崎),9:10出發,抵達灣橋時間約9:35 梅山→果菜市場→梅山公園前→南梅山→下坑→九芎坑→隘寮→大草埔→南勢坑→坑頭→芹 ... 於 web.vhwc.gov.tw -

#88.【嘉義梅山】梅好嘉鄉~梅山市街散策旅行 - 你看是貓。

小提醒:如果要搭接駁車上太平雲梯的朋友,都要先進入梅山市街,在梅山公車站轉乘太平雲梯接駁車喔!! 000梅山公車站.JPG. 但是除了太平雲梯、瑞里、 ... 於 vm6848.pixnet.net -

#89.【梅山公園.天空步道】嘉義景點推薦.八景之一梅坑月霽

竹崎天空步道親水公園→徐徐品創→梅山公園. ... 搭公車:嘉義火車站搭乘縣營公車經梅山 ... 梅山公園位於嘉義縣梅山鄉市區,其地廣約六公頃,. 於 taiwantour.info -

#90.嘉義縣梅山

嘉義、梅山一日遊|雲端之上的平靜世界・9個梅山景點、交通、美食、住宿. ... 嘉義縣梅山公園逾千株梅樹每年春冬盛開,近日雨驟風疏園內梅花陸續盛開 ... 於 planetassistance.it -

#91.<遊嘉義>梅山鄉.梅山公園~梅花飛舞,在平地就可以輕鬆賞梅喔

我是從斗六坐公車到梅山,終點站是在這裡下車,所以一下車就可以走到梅山公園的入口了。 ... 梅山公園前面有大型停車場可以停車,所以來公園賞花很輕鬆。 於 anny3805201314.pixnet.net -

#92.嘉義縣梅山公園冬天旅遊景點!梅山公園梅花幾月開花呢?

梅山公園 算是在此鄉鎮鬧區的旅遊景點,Jamie每年必去梅山賞梅,或許在台灣無法常常 ... 交通公車資訊:嘉義火車站搭乘縣營公車經目的地搭乘客運:嘉義火車站前搭乘往 ... 於 www.jamiemarble.com -

#93.服務項目- 梅山遊客中心 - 玉山國家公園

交通 方式 · 南橫公路西段:臺南—天池(台20線接台20臨105線便道) · 臺南→(69K)→甲仙→(21K)→寶來→(11K)→桃源→(16K)→梅山口→(25K)→天池 · 南橫公路天池至向陽段封閉 ... 於 www.ysnp.gov.tw -

#94.梅山公園旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

1、嘉義市走159號縣道前行→在抵達鹿滿時→左轉台三號省道→經竹崎而抵達梅山。 2、南二高竹崎交流道下→走嘉義縣鹿滿路→經過中山路、自由路→到瑞水公路→再 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#95.梅山鄉

早年由於交通不便,先民都過著自己自足的生活,近年來,在各界人士努力的推動各項基層建設與地方均衡發展,頗有成果。 詳細行程(103/10/02). 梅山公園:位於市中心,佔地六 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#96.嘉義梅山公園梅花大爆發未來2週最佳遊賞時機| 地方 - 中央社

嘉義梅山公園上千株梅花今天開滿5成,未來2週是最佳賞梅時機,梅山鄉公所 ... 即可抵達,交通方便,遊客也可順道遊太平雲梯、太平老街,從梅山公園 ... 於 www.cna.com.tw -

#97.梅山公園賞梅、太平雲梯老街、總鋪師梅子雞一日(高雄 - 可樂旅遊

嘉義、梅好時光~空氣圖書館、梅山公園賞梅、太平雲梯老街、總鋪師梅子雞一日(高雄、台南出發)行程表. ... 【交通】車資及過路費用。 【活動】表列行程。 於 www.colatour.com.tw -

#98.來趟不一樣的阿里山之旅!162甲縣道,梅山-太和 - 輕旅行

許多人造訪「阿里山」,都會經由阿里山公路,或是搭小火車至奮起湖,再轉公車。但是,條條大路通高山,絕對不是只有一條路能夠抵達這麼美的地方 就讓我們 ... 於 travel.yam.com -

#99.【冬賞梅】梅好嘉香嘉義梅山竹崎一日(CHY17) - 國光威樂假期

adjust10:30~12:00【梅山公園】梅山公園依山形而闢,日據時代便開始種植梅樹,曾被 ... 並隨時補充水分,個人藥品敬請隨身攜帶・導遊可能因當天交通狀況等因素微調行程 ... 於 kw-travel.com.tw -

#100.【遊記 嘉義梅山】梅山公園賞梅趣~~~(2018.1.13更新現況)

除了這裡的梅花的棵數頗多以外,梅山公園的地理位置相對於其他賞梅地點也更加方便,從國道三號下來往梅山不一會兒就可以看到梅山公園了,附近的交通 ... 於 douglas82328.pixnet.net