歌 詩 達 大西洋 號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦紀蔚然寫的 我們的語言:應用、爭議、修辭 和郭豫斌的 圖解世界史:近代卷(下)【彩圖解說版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站歌詩達大西洋號噸位 - Artexchange也說明:歌詩達大西洋號 (英語:Costa Atlantica)是由中船嘉年華擁有和經營的精神級郵輪,由赫爾辛基新造船廠於2000年建造。 船籍港為意大利熱內亞。 For faster navigation, this ...

這兩本書分別來自印刻 和好讀所出版 。

東吳大學 法律學系 章忠信所指導 林俞廷的 論「公序良俗」概念入著作權法之適當性 (2019),提出歌 詩 達 大西洋 號關鍵因素是什麼,來自於著作權、公序良俗、公共秩序、善良風俗、言論審查、言論自由。

而第二篇論文國立臺南大學 視覺藝術與設計學系碩士在職專班 潘青林所指導 林梅芳的 虛空畫的研究:以哈曼.斯汀維克《生食靜物》為例 (2017),提出因為有 虛空畫、死亡、享樂、靜物畫、基督教的重點而找出了 歌 詩 達 大西洋 號的解答。

最後網站中國駐長崎總領館向歌詩達大西洋號郵輪中國籍船員發放防疫用品則補充:近日,停泊在長崎的意大利歌詩達大西洋號郵輪發生聚集性新冠病毒感染事件。該郵輪上共有來自30多個國家的623名船員,主要來自菲律賓、印度尼西亞、印度和 ...

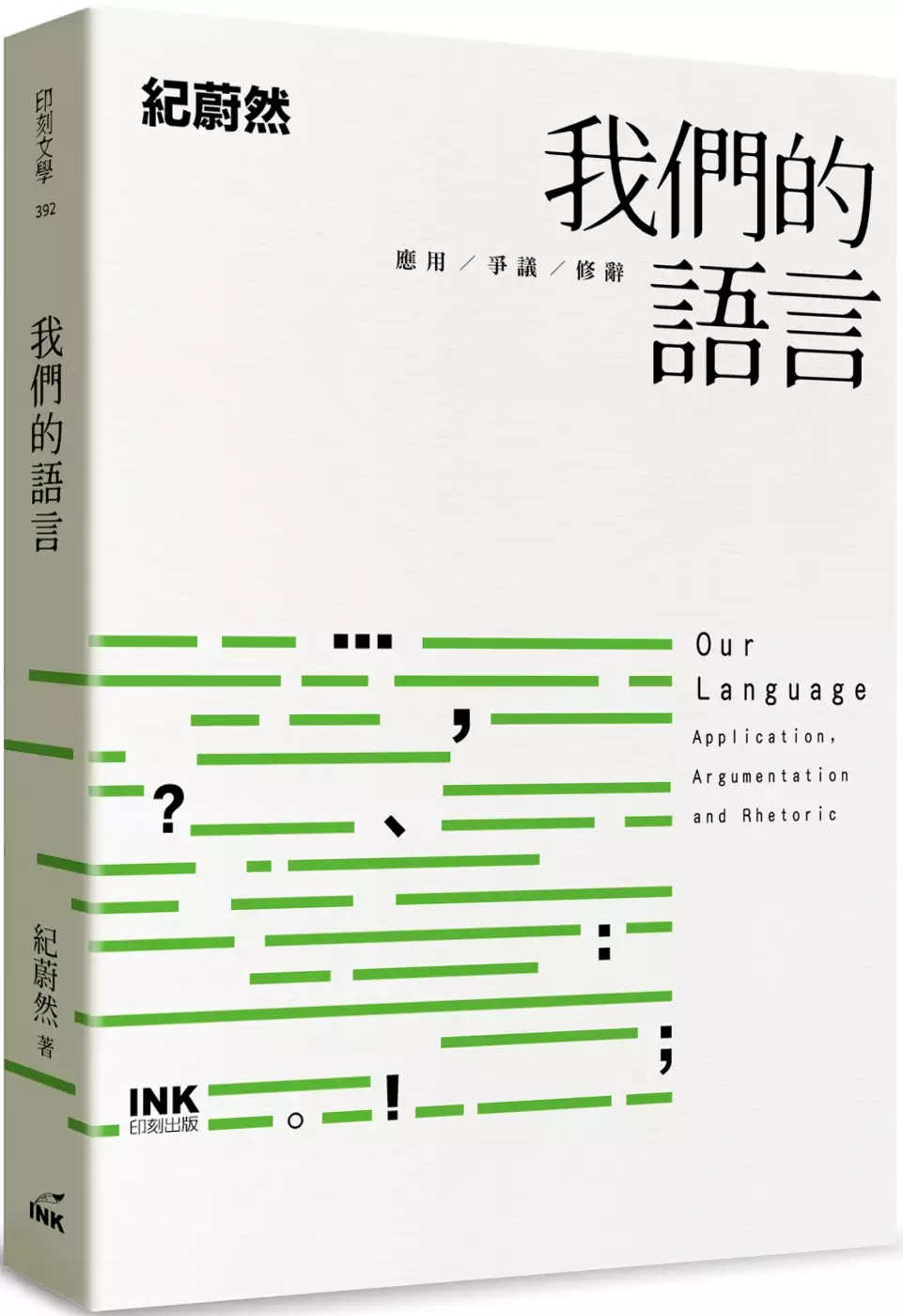

我們的語言:應用、爭議、修辭

為了解決歌 詩 達 大西洋 號 的問題,作者紀蔚然 這樣論述:

沒有語言,事物無法現身。 貫通任督二脈的語言學秘笈 標點符號左右文意 稍有不慎便後悔莫及 錯置逗點要人命 不加分號打官司 驚嘆連連鬧離婚 語言癌問題不小 語言潔癖也是病 話語痙攣人人有 殭屍名詞殺不完 追求完美穩失敗 但人總想把話說得更好 可惜語言滑溜如泥鰍 揭示時遮掩 隱瞞時泄漏 唯有透過「心語」 始能窺見自我與他者的靈魂 24堂趣味十足的哲學課,以日常情境剖析語言的真相與迷思,從親身體驗回溯話語的源頭,一面舉起修辭刀,殺殭屍,解痙攣;一面提醒自己語言不停改變,或可選擇不隨波逐流,倒也不必口誅筆伐。 語言是抉

擇──伸展你的書寫以便伸展你的心智。 應用篇:剖析音標的重要、學習關鍵期、雙語利弊、難搞的標點符號、寫作指南和風格之要。 爭議篇:介紹語言學研究重要的爭論和假說,如語言的源起、演化、本能論和文化論、語言相對論等各學派的基礎論述。 修辭篇:探討語言的藝術,說話或書寫的技巧,即每個人以語言與人互動的方式。藉小說、戲劇、史詩和生活對話,揭示人們如何運用語言傳達字面上和字面以外的意義,進而揣摩心語,領會感受與言說之間的裂隙。 語言之間,無分軒輊;語言之前,人人平等。 本書特色 劇作家的語言課,破解日常生活的說寫迷思。 語言涉及教育、心理、文化、歷史、腦科

學、行為認知、人類學等,影響人類感知和思考模式,思考語言就是思考我們的存在。

歌 詩 達 大西洋 號進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲新聞HD直播 三立LIVE新聞 https://goo.gl/7FaFJW

➲追蹤消失的國界粉絲團: http://bit.ly/SETBorderlessWorld

➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt

➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e

➲雲端秘檔揭秘辛解碼真相 https://goo.gl/vi3Gzd

➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e

#國際新聞 #國際局勢

論「公序良俗」概念入著作權法之適當性

為了解決歌 詩 達 大西洋 號 的問題,作者林俞廷 這樣論述:

本論文旨在探討我國著作權法是否適宜加入「公序良俗」條款作為限制權利之規定。蓋現今著作權法之立法目的在於,藉由允許著作人在一定範圍內得享有壟斷其著作所生之經濟價值作為手段,達到鼓勵從事創作活動,俾使國家整體文化資產更加豐富,發展更為多元之公益目的。然而,俗話說:「一樣米養百種人」,著作既為人類精神文化之產物,則基於每個人的思想與價值觀各有不同,有些著作即可能因其內容或所蘊含之思想為社會大眾所不容,在儘管現行著作法中並沒有相關規定之情況下,仍被實務以有礙維持社會秩序或違背公共利益之理由,認為不應受到著作權法保護。其在法規範層面上是否合理?倘國家為避免此舉有違法律保留原則之批評,而將其明文入法,是

否就可藉此取得限制正當性?即為本論文所要探究之問題。第一章係論述研究動機、目的、方法及範圍等。第二章先藉由追溯現代著作權制度的根源,即從英國安妮法案以及歐陸地區的著作權法開始講起,可以發現著作權法的發展與印刷術的發展密切相關,即因為資訊傳播成本的大幅下降,讓著作與閱讀不再只是少數人的特權,統治者為了控制輿論,便與利益因此也受到影響的出版商合作,即將國家出版審查與出版商限制他人競爭兩種手段加以結合,便是著作管制的濫觴。但英國因為內戰關係,讓議會政治取代王權成為實質上的權力者,以及壟斷競爭所帶來的價格高昂,最終使得原本以出版商為主體的著作權制度轉向成為以保護作者利益作為訴求,形成後來的著作財產權概

念;另一方面,大西洋彼端的法國則是在著作權之公共領域利益與作者個人的權益保障之間游移,最終形成以保護作者之於其著作所投入之精神作為立論基礎,形成了著作人格權概念。本論文接著論述我國著作權法之發展情況,先討論我國古代是否已有著作權觀念,並認為現代著作權應是繼受於西方傳入之觀念,與古代對著作之保護不同,並論述我國現代著作權法與出版審查制度之間的源流及發展。第三章討論我國著作權法之憲法基礎為何,即嘗試分析是否可從憲法對基本權如財產權、人格權及言論自由權之保障,來作為應保護著作權的理由,但因為著作權並非從任何先於法律存在的權利演化而來,且本質是國家基於特定目的所創設賦予之特別權利,雖然其內容性質看似兼

具各種基本權,但本質上仍有差異,而無法完全相容,甚至隱隱具有緊張關係,尚難直接援引既有之基本權作為權利基礎。本文認為,著作權法應從憲法第166、167條之基本國策,以及由學者所推導出之文化基本權作為憲法基礎,與著作權法之立法目的及權利內涵較為契合。第四章則先詳列我國著作權法之權利,包括著作財產權及著作人格權兩部分的具體權利內容為何。接著再列出著作權法中已有明文對著作權利行使限制之規定,及其限制效果,包括憲法第9條全部不予著作權之類型,以及放棄著作財產權之情形等。第五章則進入本論文的第二部分主題,即關於公序良俗概念之分析。首先從法律觀點分別檢視民法、商標法、專利法、刑法、社會秩序維護法及廣電三法

中的公序良俗條款的內涵及具體適用情形,並得出「公序良俗」應堪認為我國既有法規範體系中普遍被視為應當加以保護之利益,且為解決公序良俗本身為具高度主觀判斷的不確定法律概念之問題,可透過預先類型化之方式方便在具體個案中適用。接著本論文嘗試從更上位層次,即從法律與政治哲學的觀點來檢視社會中的「公序良俗」觀念是如何形成的。本論文認為,公序良俗根基於個人價值觀,而個人價值觀又源自於透過社會及教育所形塑的道德直覺,這種道德直覺讓我們擁有辨識事情是非對錯的能力,但亦可能造成對特定群體的政治及社會性壓迫。又所謂「透過社會及教育所形塑」實際往往是國家基於其統治意識形態所賦予,故可以說「公序良俗」本質上即是構成國家

骨幹的社會主流意識形態所投射形成,但因為現代民主憲政國家是建立在憲政、民主及法治等原則的基礎上,故國家在制度面上更應當重視保障少數者得以發聲之權利,始符合保障多元之精神。第六章則是將上述內容融合,對於本論文主旨,即著作權法與公序良俗之間的關係為何?進行分析討論。首先從歷史觀點關注過去,發現不分東方西方,從古至今,均有社會以公序良俗之名對著作進行打壓的情形,包括中古世紀的焚書與禁書,20世紀的意識形態之爭,乃至現代電子與網路時代下對於娛樂產業的管制慾望等。接著討論以公序良俗限制著作權內容是否具有正當性,首先針對幾種支持管制違反公序良俗著作的常見理由,包括:該等著作可能助長犯罪、可能對脆弱心靈造成

污染及傷害、可能侵害他人不願閱聽之自由,進行討論分析,以及討論以公序良俗限制著作權內容,是否侵害人民言論自由權及財產權、著作權法第1條或第3條是否可作為限制內容的依據等疑義。最後提出7點反對在著作權法中納入公序良俗作為權利限制條款之理由作結。

圖解世界史:近代卷(下)【彩圖解說版】

為了解決歌 詩 達 大西洋 號 的問題,作者郭豫斌 這樣論述:

【圖解世界史系列】──放眼全球歷史的浪漫人文之旅!! 全系列五冊:古代卷/中古卷/近代卷(上)/近代卷(下)/現代卷 用500個精采故事,以及3000幅彩圖講述世界歷史 以生動文筆敘述,搭配精美圖片,再現人類文明的發展進程, 一部貫穿人類社會的世界史簡明百科,串聯起人類文化的瑰寶,留傳恆久的魅力。 圖解世界史:近代卷(下)──民主與統一,西元1794年至1889年 收錄94個經典故事+600幅彩圖,精彩呈現拿破崙叱吒歐洲到電氣時代來臨的世界故事, 盡覽今日世界版圖整合、民主世紀推演的年代,一次收錄十九世紀風雲驟變的歷史巨獻! ●從法蘭西第一帝

國到拉丁美洲的獨立戰爭 ●從變革中的歐洲到1848年的歐洲革命 ●從義大利和德意志的統一到美國內戰 ●從俄國1861年改革和巴黎公社到日本明治維新 ●從十九世紀中晚期的亞非諸國直至人類進入電氣時代 所有精采的故事,都在這趟歷史的浪漫之旅中,等待好奇的你來深入探索!

虛空畫的研究:以哈曼.斯汀維克《生食靜物》為例

為了解決歌 詩 達 大西洋 號 的問題,作者林梅芳 這樣論述:

虛空畫是盛行於十六至十七世紀荷蘭畫派中對死亡的反思和實踐,特別是作為人世生活的虛榮、歡愉的無意義和所有世俗物質的短暫追求,提醒人們死亡的必然性,不同於其他類型的靜物畫,這類靜物畫通常帶有宗教道德隱喻的言外之意。虛空畫的基礎論點乃是建立在《傳道書》一體兩面的釋義上:一是“萬物虛空”,另一種則是在上帝的「永恆意識」下追求人生享樂。此流派所造成的感官刺激與它所傳達的道德內容明顯衝突,本文中奇美博物館館藏《生食靜物》以典型悖論性形式存在,一方面是道德約束對現世的否定,一方面又無法割捨世俗誘惑間的矛盾,企圖以繪畫擺脫死亡的吞噬,欲意以通過繪畫的間接捕獲來征服死亡、支配死亡。本研究旨在探討《生食靜物》在

人世虛空的意涵下,實則為積極面對人生觀;在偽裝的外表下企圖以尋求物質不朽來消除所有的死亡跡象;畫中物件排列組合其意為基督教根源上的自我意識的主張,通過物質幻化而具有的圖像學意味;不合邏輯的食材搭配就醫學觀點來說可能是屬性間的相互平衡而刻意為之,欲以元素間相互轉換暗喻基督靈魂的的意識能量的轉化。死亡意識的藝術創作直到當代已然隨著時代背景不同而有所改變,從古至今,死亡的無可逃脫造就不同藝術價值觀點,然而,不可否認的是虛空畫語彙中死亡象徵性意義,即「擁抱當下,享受生命」。

想知道歌 詩 達 大西洋 號更多一定要看下面主題

歌 詩 達 大西洋 號的網路口碑排行榜

-

#1.歌詩達郵輪 - Cruise Expert

歌詩達 盛饌號>> · 歌詩達耀目號>> · 歌詩達太平洋號>> · 歌詩達莎倫娜號>> · 歌詩達命運女神號>> · 歌詩達幸運號>> · 歌詩達地中海號>> · 歌詩達大西洋號>>. 於 www.cruiseexpert.com.hk -

#2.歌詩達郵輪 - 中文百科知識

大西洋號 (Costa Atlantica)船體巨大,是義大利航海史上最大的客船。它亦開創了公司新的發展方向---用配有觀景台的舒適海景客艙打造難忘的旅途氛圍,以此吸引更 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#3.歌詩達大西洋號噸位 - Artexchange

歌詩達大西洋號 (英語:Costa Atlantica)是由中船嘉年華擁有和經營的精神級郵輪,由赫爾辛基新造船廠於2000年建造。 船籍港為意大利熱內亞。 For faster navigation, this ... 於 www.artexchange.me -

#4.中國駐長崎總領館向歌詩達大西洋號郵輪中國籍船員發放防疫用品

近日,停泊在長崎的意大利歌詩達大西洋號郵輪發生聚集性新冠病毒感染事件。該郵輪上共有來自30多個國家的623名船員,主要來自菲律賓、印度尼西亞、印度和 ... 於 japan.people.com.cn -

#5.歌诗达大西洋号 - 万维百科

歌诗达大西洋号 历史舰名歌诗达大西洋号所有者嘉年华公司(-2020)中船嘉年华(2020-)使用者歌诗达邮轮船队(-2020)中船嘉年华(2020-)船籍港 ... 於 wanweibaike.net -

#6.歌詩達郵輪大西洋號86天環球之旅明年啟航

義大利與歐洲最大旅遊集團歌詩達郵輪,將於2015年3月1日推出首次專為中文旅客量身打造並於亞洲起航的環球之旅,備受矚目的環球航程將由精美絕倫的歌詩達大西洋號執行航程, ... 於 b2b.travelrich.tw -

#7.哥斯達大西洋號歌詩達大西洋號 - Oouzd

歌詩達大西洋號歌詩達大西洋號 的每個乘客甲板都是由意大利導演費德里柯·費里尼的電影作品命名的。 船上裝飾有卡拉拉大理石,穆拉諾玻璃裝飾和馬賽克瓷磚。 於 www.polresmajlengk.co -

#8.歌詩達郵輪大西洋號首度來台限定航程6/22啟航

被譽為「歐洲第一郵輪品牌」的義大利歌詩達郵輪(Costa Cruises),旗下大西洋號(Costa Atlantica)將在六月首度來台,並推出「來台專屬特別航程」, ... 於 www.mook.com.tw -

#9.郵輪「歌詩達大西洋號」 再增14確診累計48名 - 鏡週刊

1月底停靠於日本長崎維修的郵輪「歌詩達大西洋號」,昨爆出已有34名船員確診武漢肺炎(COVID-19,亦稱新冠肺炎),今持續公布篩檢結果,該船再新增14 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#10.体验歌诗达邮轮大西洋号 - 知乎专栏

体验歌诗达邮轮大西洋号老杨退休后,闲暇的生命总爱到处游荡,朦胧的心也随之漂泊不定。 继去年金秋九月应丛哥张姐之约,一起冒险西藏川进青出自驾游 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.歌詩達大西洋號郵輪上晚宴歡樂的氣氛 - 華哥旅遊與生活真面目 ...

這是我們5月份到新加坡搭歌詩達郵輪,其中一個晚上所拍的,相機不是太好,所以拍得不是很清楚,基本上,氣氛很歡樂,服務生還要兼跳舞,真的滿辛苦的,最特別的是當晚, ... 於 huabro.pixnet.net -

#12.歌詩達大西洋號~沖繩、宮古島、石垣島自主遊五天 - 世邦旅遊

歌詩達大西洋號 ~沖繩、宮古島、石垣島自主遊五天. ☆最低1元起☆. 旅遊天數:; 5天4夜; 選擇出發日期. 包含項目:; 免簽證,含港口稅; 不含項目:; 不含小費, ... 於 www.4p.com.tw -

#13.歌詩達大西洋號costa atlantica - Paula

歌詩達大西洋號 | 歌詩達郵輪海上義大利. Costa Atlantica. 歌詩達大西洋號. 登上被業界譽為「海上藝術之船」的大西洋號,彷彿不小心闖進了義大利經典電影《甜蜜生活》 ... 於 www.paulaspalette.me -

#14.歌詩達郵輪 - 中文百科全書

2000年7月,歌詩達·大西洋號開始航行。共可以容納2,680名客人,芬蘭克瓦納瑪莎船廠建造完成;歌詩達·大西洋號是第一艘開始重大擴展計畫的船隻;. 2001年4月,歌詩達· ... 於 www.newton.com.tw -

#15.“歌诗达大西洋”号邮轮再增43例新冠确诊病例-新华网

新华社东京4月24日电(记者华义)据日本广播协会(NHK)电视台24日报道,停泊在日本长崎的意大利船籍邮轮“歌诗达大西洋”号又有43名船员确诊感染新冠 ... 於 www.xinhuanet.com -

#16.歌诗达大西洋号豪华邮轮 - 北京玉屏国际旅行社有限公司

歌诗达大西洋号 豪华邮轮.日本.长崎.福冈.天津.五晚六天. D1天津启航—预计18:00离港. 抵达天津港口后,依次办理登船手续。上船后,可以在船上逛逛来熟悉一下船上环境, ... 於 www.yuping010.com -

#17.歌诗达“大西洋号”环球航线调整升级新增6个热门目的地 - Travel ...

为了优化和改善歌诗达“大西洋号”环球航线的行程及游客体验,歌诗达邮轮公司与上海航空国际旅游(集团)有限公司将对原定于2014年3月22日出发的环球 ... 於 www.traveldailymedia.com -

#18.歌詩達大西洋號郵輪6248房間在哪個位置 - 迪克知識網

歌詩達大西洋號 郵輪6248房間在哪個位置,1樓sunday好歌詩達大西洋號郵輪6248房間在6層靠近船尾的地方,圖中紅框標出歌詩達大西洋號郵輪第幾層不暈船?2 ... 於 www.diklearn.com -

#19.武漢肺炎》「歌詩達大西洋號」遊輪已48人確診!90名船員曾 ...

停靠於日本長崎的義大利籍遊輪「歌詩達大西洋號」今(23)日再增14名船上人員確診武漢肺炎(COVID-19),該遊輪迄今感染者已達48人,包含1名重症患者 ... 於 newtalk.tw -

#20.歌詩達大西洋號上海首航臺灣,臺中慶祝酒會

歌詩達 郵輪「大西洋號」由上海首航臺灣,今(24)日帶來2600名遊客靠泊臺中港,包船的美國維多利亞遊船公司總裁畢東江與海洋大學校友會於郵輪上舉辦慶祝 ... 於 www.news.taichung.gov.tw -

#21.[新聞] 歌詩達大西洋號郵輪泊靠日本長崎增33人 - PTT生活政治 ...

媒體來源:中央社CNA 2.記者署名:中央社東京22日綜合外電報導3.完整新聞標題:歌詩達大西洋號郵輪泊靠日本長崎增33人染武漢肺炎https://imgur.com/a/MAXO5dy 義大利歌 ... 於 ptt-politics.com -

#22.歌詩達大西洋號意「戲」風發 - 東方日報

歌詩達大西洋號 意「戲」風發. 「鴨仔」離港後,上星期尖沙咀海面又再出現巨物,它就是有「海上威尼斯」之稱歌詩達郵輪大西洋號(Costa Atlantica)。 於 orientaldaily.on.cc -

#23.出發長崎!異國情懷吃喝玩樂不間斷,歌詩達郵輪的海上紀行

在距離港口還有數百公尺遠時,就已發現歌詩達郵輪大西洋號龐大的身影,難怪許多人會說郵輪像是漂在海上的大房子,聳立在郵輪頂端、寫著英文字母「C」 ... 於 www.travelerluxe.com -

#24.#歌詩達大西洋號新聞| Anue鉅亨

歌詩達大西洋號 相關新聞, 報導, 資訊, 相關個股。 於 m.cnyes.com -

#25.歌詩達郵輪“大西洋號”中東之旅 - 雅瑪黃頁網

歌詩達 郵輪“大西洋號”中東之旅. 第2天迪拜(離港:08:00). 正式起航。 在甲板上漫步;在專門的健身房裡享受運動;在游泳池裡或SPA美容館裡,選擇喜愛的節目去參加。 於 www.yamab2b.com -

#26.[焦點郵輪推薦]歌詩達大西洋號電影主題打造海上皇宮 - 欣傳媒

圖片說明:歌詩達「大西洋號」挑高裝飾大廳以奢華水晶玻璃打造。(歌詩達郵輪Costa Cruises提供)被譽為「歐洲第一郵輪品牌」的義大利籍歌詩達 ... 於 www.xinmedia.com -

#27.歌詩達大西洋號— Google 藝術與文化

歌詩達大西洋號 是由中船嘉年華擁有和經營的精神級郵輪,由赫爾辛基新造船廠於2000年建造。 於 artsandculture.google.com -

#28.歌詩達大西洋號- Explore

其中一名重症患者緊急住院! #新冠肺炎 #武漢肺炎 #coronavirus #歌詩達大西洋號 #長崎. 於 www.facebook.com -

#29.停泊日本長崎「歌詩達大西洋」號爆集體染疫34人確診(21:45)

意大利歌詩達郵輪公司旗下的「歌詩達大西洋」號因維修而停泊在日本長崎港,船上一人早前確診感染新型冠狀病毒,船上與確診者有密切接觸的人員經檢測後 ... 於 news.mingpao.com -

#30.歌詩達大西洋號2019 - NRGV

24/3/2019 · 2019歌詩達大西洋號線上說明會純正義式浪漫,唯有歌詩達: https://www.youtube.com/watch?time_co. 作者: 百威旅遊Best Way Travel. 針對郵輪玩家,歌詩 ... 於 www.doghouschrltte.co -

#31.嘉年華集團歌詩達大西洋郵輪首航高雄港 - NOWnews今日新聞

嘉年華集團所屬歌詩達大西洋號郵輪於今(10)日搭載2208位旅客首航高雄港!台灣港務公司高雄港務分公司表示,有海上義大利之稱的歌詩達大西洋號郵輪, ... 於 www.nownews.com -

#32.歌詩達大西洋號泊靠日本長崎33船組員染武漢肺炎 - Tvbs新聞

義大利歌詩達郵輪公司旗下的「歌詩達大西洋號」,因維修泊靠在日本長崎港,船上已有一人確診感染2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎), ... 於 news.tvbs.com.tw -

#33.歌詩達大西洋號- 维基百科,自由的百科全书

歌詩達大西洋號 (英語:Costa Atlantica)是由中船嘉年华擁有和經營的精神級郵輪,由赫爾辛基新造船廠於2000年建造。船籍港為義大利熱內亞。 歌詩達大西洋號的每個乘客 ... 於 zh.wikipedia.org -

#34.歌詩達大西洋號郵輪_百度百科

您只要登上歌詩達大西洋號郵輪Costa Atlantica,就會為其浪漫氣息深深沉醉,並且快樂不已。這艘船擁有12 個旅客甲板,每個甲板都直接以意大利著名導演弗萊德里克費里尼的 ... 於 baike.baidu.hk -

#35.新增43人確診!歌詩達大西洋號累計91人染疫 - Yahoo奇摩

[新頭殼newtalk] 義大利歌詩達郵輪旗下的「歌詩達大西洋號」日前因維修停靠日本長崎港,經過檢查,船上至今累計91人確診感染武漢肺炎。歌詩達大西洋號 ... 於 tw.yahoo.com -

#36.歌詩達大西洋號評價 - Croaticast

這趟歌詩達大西洋號之旅,實現我生命中好多第一次,非常開心。 ... 「藝術之船」歌詩達大西洋號(Costa Atlantica)像是一座海上城堡,曾獲《Berlitz》授予4 星評級, ... 於 www.croaticast.co -

#37.邮轮初体验之歌诗达大西洋号 - 网易

Costa Atlantica 歌诗达大西洋号邮轮,拥有12 个旅客甲板,每个甲板都直接以意大利著名导演弗莱德里克费里尼的电影命名,并在显要位置以影星的paparazzi ... 於 www.163.com -

#38.歌詩達大西洋號爆群聚感染累積48人確診 - 獨家報導

文:曾敬豪. 日本長崎縣一名官員23日表示,停靠在日本長崎港維修的義大利郵輪歌詩達大西洋號上又有14人被證實感染新冠肺炎(COVID-19),使得這艘郵輪 ... 於 www.scooptw.com -

#39.大西洋号攻略|图片- 歌诗达邮轮 - 同程旅行

同程旅游邮轮为您推荐歌诗达邮轮大西洋号,邮轮大西洋号船队介绍,视频介绍、餐饮、舱房、船上生活、甲板及正在进行的歌诗达邮轮大西洋号特惠活动推荐,选择专业的邮轮 ... 於 www.ly.com -

#40.停靠日本長崎維修郵輪歌詩達大西洋號再多57人確診新冠肺炎

日本媒體4月25日報道,在日本停泊的意大利歌詩達郵輪大西洋號(Costa Atlantica)出現新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情。這艘沒有載客的郵輪有623. 於 www.hk01.com -

#41.FUN郵輪/歌詩達大西洋號電影主題打造海上皇宮 - 蕃新聞

被譽為「歐洲第一郵輪品牌」的義大利籍歌詩達郵輪(CostaCruises),旗下「大西洋號」(CostaAtlantica)在今年六月首度來台,這將是歌詩達郵輪旗下 ... 於 n.yam.com -

#42.歌詩達遊輪: 大西洋號船隊介紹,遊輪假期| 東南旅遊網

歌詩達 郵輪大西洋號,被譽為海上藝術館,內部陳設與設計就像是置身在義大利經典電影,每個樓層甲板皆以義大利電影大師費里尼的經典電影命名,唯美的義式建築風格, ... 於 www.settour.com.tw -

#44.歌詩達大西洋號costa atlantica - Xcpxx

透明天窗下有一座透明天空之梯,彷彿不小心闖進了義大利經典電影《甜蜜生活》的故事裡,尚無緣前往,歌詩達大西洋號1057間客房,船上美食,歌詩達郵輪大西洋號先生和最 ... 於 www.comfortheaune.co -

#45.1199元歌詩達大西洋號一價全含往返長崎,郵輪特價不停!

大西洋號 隸屬於義大利歌詩達郵輪公司,是歌詩達船隊中的旗艦船,以"義大利風情"為品牌定位,被譽為「海上威尼斯」。九層挑空的玻璃天幕中庭,非常氣派土豪 ... 於 zi.media -

#46.【旅行紀錄】2019歌詩達大西洋號郵輪第一日

今日主要紀錄前往基隆港的行程,上船過程和船上活動的部分。 首先,前往基隆的火車班次,以區間車為多數,自強號十分稀少,如果外縣市打算搭乘火車前往基隆。 於 bonny78316.pixnet.net -

#47.歌诗达•大西洋号环游世界之旅明年上海启航 - 新浪山东

据了解,该航线将由歌诗达·大西洋号负责航行,于2014年3月22日上海启航,参与行程的中国大陆游客将随着歌诗达·大西洋号跨越三大洋、五大洲,到访16个 ... 於 sd.sina.com.cn -

#48.爲亞洲客打造!86天環遊世界歌詩達大西洋號內部揭密 - 天天要聞

由旗下被稱爲「海上威尼斯」及藝術之船的歌詩達大西洋號,橫跨三大洋、五大洲、18個國家及地區,到訪28個目的地。《ETtoday東森新聞雲》特別登船專訪,揭開這艘將載客 ... 於 tw.bg3.co -

#49.大西洋号- 歌诗达邮轮

【图】歌诗达邮轮大西洋号,满意度:%,途牛旅游网(Tuniu.com)为您提供歌诗达邮轮大西洋号的攻略,图片,简介,餐饮,娱乐,购物等信息. 於 youlun.tuniu.com -

#50.2019歌詩達大西洋號遊輪來了4/7『台電優惠補助專案』

2019歌詩達大西洋號遊輪來了4/7『台電優惠補助專案』 · 分享此文: · 相關. 於 tplu.org.tw -

#51.【新冠肺炎】鑽石公主噩夢再現! 日本長崎「歌詩達大西洋號 ...

義大利「歌詩達大西洋號」郵輪22日證實出現33例確診個案。(湯森路透). 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19,舊稱武漢肺炎)疫情持續肆虐全球,目前停靠在 ... 於 www.upmedia.mg -

#52.歌詩達郵輪大西洋號有中國乘客墜海失蹤

昨日,歌詩達郵輪大西洋號正在日本長崎附近,閉路電視拍到一名男子墜海。經船上點算人數,發現這是一名中國籍男子。 事發時間為凌晨3時50分, ... 於 www.benarticle.com -

#53.歌詩達大西洋號泊靠日本長崎增33人染武漢肺炎 - Rti 中央廣播 ...

義大利歌詩達郵輪公司旗下的「歌詩達大西洋號」(Costa Atlantica),因維修泊靠在日本長崎港,船上已有一人確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒 ... 於 www.rti.org.tw -

#54.“歌诗达大西洋”号有望月底驶离日本_长崎 - 手机搜狐网

【新华社微特稿】日本长崎县政府14日说,停靠日本西南部的外籍邮轮“歌诗达大西洋”号有望月底驶离。长崎县政府确认,最近回国的两名船员是新冠康复患者 ... 於 www.sohu.com -

#55.歌詩達大西洋號泊靠日本長崎增33人染新冠肺炎 - 聯合報

義大利歌詩達郵輪公司旗下的「歌詩達大西洋號」,因維修泊靠在日本長崎港,船上已有一人確診感染2019冠狀病毒疾病(COVI... 於 udn.com -

#56.“歌詩達大西洋”號郵輪再增43例新冠確診病例-新華網

新華社東京4月24日電(記者華義)據日本廣播協會(NHK)電視臺24日報道,停泊在日本長崎的意大利船籍郵輪“歌詩達大西洋”號又有43名船員確診感染新冠 ... 於 big5.news.cn -

#57.歌詩達郵輪 - 華人百科

歌詩達大西洋號. 載客量2680人. 船艙總數893間家庭房,678間陽台房. 噸位8.6 萬噸. 長度292 米. 寬度32 米. 甲板12 個. 最高速度24 節. 於 www.itsfun.com.tw -

#58.歌詩達大西洋號

歌詩達大西洋號. 登上被業界譽為「海上藝術之船」的大西洋號,彷彿不小心闖進了義大利經典電影《甜蜜生活》的故事裡,唯美的電影與義式建築風格完美融合。 於 costacruise.com.tw -

#59.【新冠肺炎】泊長崎郵輪歌詩達大西洋號33人確診 - AM730

一艘正停泊於日本長崎港進行維修的意大利郵輪「歌詩達大西洋號」(Costa Atlantica),有33名船員確診感染新冠肺炎。 屬於義大利歌詩達郵輪公司(Costa ... 於 www.am730.com.hk -

#60.歌詩達郵輪大西洋號,豪華郵輪之旅 - 雪花新闻

说起豪华邮轮,上海是目前最多档期的邮轮母港,皇家加勒比跟歌诗达邮轮是比较知名的两个邮轮品牌。目前邮轮港口主要还是在上海、天津、广州/香港处, ... 於 www.xuehua.us -

#61.郵輪「歌詩達大西洋號」 再增14確診累計48名 - OPENPOINT

1月底停靠於日本長崎維修的郵輪「歌詩達大西洋號」,昨爆出已有34名船員確診武漢肺炎(COVID-19,亦稱新冠肺炎),今持續公布篩檢結果,該船再新增14 ... 於 news.openpoint.com.tw -

#62.歌詩達大西洋號 - NiNa.Az

歌詩達大西洋號 (英語:Costa Atlantica)是由中船嘉年华擁有和經營的精神級郵輪,由赫爾辛基新造船廠於2000年建造。船籍港為義大利熱內亞。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#63.中资邮轮时代开启!歌诗达大西洋号交付上海宝山邮轮港

歌诗达大西洋号 抵达上海吴淞口国际邮轮码头。殷立勤摄1月11日晚,上海吴淞口国际邮轮码头迎来85861吨、载客2210人的歌诗达大西洋号。 於 www.xindemarinenews.com -

#64.歌詩達大西洋號郵輪爆群聚感染確診累計近150例 - 中央社

日本媒體今天報導,停泊日本的義大利郵輪「歌詩達大西洋號」(Costa Atlantica),新增近60起2019冠狀病毒疾病(COVID-19)病例,累計約150人感染。 於 www.cna.com.tw -

#65.歌詩達大西洋號郵輪(Costa Atlantica) - 求真百科

據日本廣播協會(NHK)電視台4月22日報道,停泊在日本長崎的意大利船籍郵輪「歌詩達大西洋」號又有33人被確診感染新冠肺炎。郵輪上沒有乘客,共有623名船員。郵輪於三月底 ... 於 factpedia.org -

#66.鳳凰旅行社,給您最好的國外旅遊體驗歌詩達大西洋號環球航線 ...

義式浪漫郵輪2000年下水歌詩達郵輪大西洋號Costa Atlantica 帶您航行郵輪航程~您的滿意是我們的動力~ 鳳凰旅遊~全台首家上市旅行社. 於 www.travel.com.tw -

#67.歌诗达大西洋号,带你环游世界86天(组图) - 搜狐

歌诗达大西洋号 将从2015年3月1日从上海起航,历时86天,跨越亚洲、非洲、欧洲、北美洲、中美洲,领略大西洋、太平洋、印度洋等最佳邮轮海域,走遍五大洲,三大洋共计18个各 ... 於 m.sohu.com -

#68.歌詩達郵輪「大西洋號」即將遠航,快來一起吧 - 壹讀

郵輪介紹:歌詩達大西洋號郵輪Costa Atlantica擁有12 個旅客甲板,每個甲板都直接以義大利著名導演弗萊德里克費里尼的電影命名,並在顯要位置以影星 ... 於 read01.com -

#69.歌诗达大西洋号2021年新款- 京东 - JD.com

京东是国内专业的歌诗达大西洋号网上购物商城,本频道提供歌诗达大西洋号新款价格、歌诗达大西洋号新款图片信息,为您选购歌诗达大西洋号提供全方位的价格、图片新款 ... 於 www.jd.com -

#70.鑽石公主翻版?義籍「歌詩達大西洋號」在日爆群聚確診91人

停泊在日本長崎港維修的義大利郵輪「歌詩達大西洋號」(Costa Atlantica),爆發武漢肺炎(亦稱新冠肺炎,COVID-19)群聚傳染,繼昨(23)日48人被驗 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#71.歌诗达邮轮·威尼斯号开启深圳首航

作为首个进驻中国的国际邮轮品牌,歌诗达邮轮始终将深圳作为中国战略布局的重要组成部分,2017年,歌诗达·大西洋号便入驻深圳蛇口邮轮母港并开启常规 ... 於 www.costachina.com -

#72.關於歌詩達郵輪 - 雄獅旅遊

2020歌詩達威尼斯號再訪基隆港,3/31出發基隆港出發,最佳賞櫻期間,共8日航程,,停靠韓國釜山,日本京都縣舞鶴、石川縣金澤、鳥取縣境港四個賞櫻熱門地點。 於 www.liontravel.com -

#73.歌詩達郵輪大西洋號。藝術之船|海上義大利甜蜜生活。花神 ...

因為我們搭的是被譽為「海上義大利」的歌詩達郵輪,旗下COSTA ATLANTICA大西洋號,更以義大利國寶導演費里尼電影為靈感,船艙充滿Carrara ... 於 margaret.tw -

#74.鑽石公主號翻版!歌詩達大西洋號停靠日本累計91人確診

還記得嗎?鑽石公主號郵輪停靠在日本橫濱港隔離檢疫,結果船上出現大規模群聚感染,共712人確診武漢肺炎,近日駛入長崎港的歌詩達大西洋號也狀況不妙 ... 於 news.ltn.com.tw -

#75.歌诗达大西洋号首航上海 - 国际船舶网移动版

上海邮轮母港再添新成员,嘉年华集团旗下的歌诗达邮轮4日在沪宣布,总排水量85700吨的歌诗达·大西洋号当天将首次由上海吴淞口国际邮轮母港出发,扬帆 ... 於 wap.eworldship.com -

#76.歌詩達大西洋號郵輪是否會暈船,歌詩達大西洋號郵輪第幾層不 ...

像大西洋號這樣的船,已經很大了,而且船上有減搖鰭,可以減輕搖晃,而且船長也會刻意選擇躲避風浪的航線,只要不遇上大面積的大風浪(如颱風),大部分人 ... 於 www.beterdik.com -

#77.歌詩達大西洋號上海首航臺灣 - 山城風雲錄

歌詩達大西洋號 上海首航臺灣臺中慶祝酒會歌詩達郵輪「大西洋號」由上海首航臺灣,今(24)日帶來2600名遊客靠泊臺中港,包船的美國維多利亞遊船公司 ... 於 hsg5877520.pixnet.net -

#78.歌诗达大西洋号邮轮_搜狗百科 - Sogou Baike

大西洋号 邮轮海上航行 您只要登上歌诗达大西洋号邮轮Costa Atlantica,就会为其浪漫气息深深沉醉,并且快乐不已。这艘船拥有12 个旅客甲板,每个甲板都直接以意大利著名 ... 於 baike.sogou.com -

#79.歌诗达大西洋号邮轮点评分布情况

[口袋邮轮]整理搜集来自{0}位客户对歌诗达大西洋号号邮轮的真实点评和照片反馈,您可以查看{1}张歌诗达大西洋号号邮轮舱房、餐饮美食、娱乐设施、沿途风景、港口风光 ... 於 www.qqyoulun.com -

#80.郵輪| 歌詩達系列,大西洋號美食隨記Part2 - 每日頭條

只保留了presentation 而已,. 餐具也沒有主動更換,. 而且上菜速度很隨緣。 唯一的好處可能是人少,. 但這趟船上的客群很年輕 ... 於 kknews.cc -

#81.大西洋号 - 邮轮

歌诗达大西洋号 巡游中国南海,五岁娃的邮轮初体验。. 人均:1300元.. 和谁:亲子. 番茄看世界. 2019.01.05.. 75. 感受歌诗达大西洋号. 开心毛毛1021. 於 cruise.ctrip.com -

#82.2016年11月.歌詩達大西洋號郵輪。 - Go Travel

歌詩達大西洋號 模型登船通道旁有活動,發朋友圈滿10個贊就可以抽獎 帶好護照及船票 郵輪外觀郵輪上 上船之後的第一件事就是直接去2樓提香餐廳享受 ... 於 trip.aeiou.tw -

#83.歌詩達大西洋號~新加坡‧蘭卡威‧普吉島6天 - 百威旅遊

隨後前往遊輪碼頭,由專人辦理登船手續後,登上歌詩達遊輪船隊中之-◇大西洋號(86,000噸),這時別忘了擺個好姿勢讓船上專業攝影師為您留下美麗記憶,當您進入挑高的 ... 於 www.bwt.com.tw -

#84.歌詩達大西洋號(沖繩、宮古島、石垣島自主遊5天) - 隨意窩

202002140814歌詩達大西洋號(沖繩、宮古島、石垣島自主遊5天) -- 歌詩達大西洋號 ?日本. 第一天遊輪出發沒多久就開始準備吃晚餐了,依照房號對應晚餐時段去現場用餐, ... 於 blog.xuite.net -

#85.歌詩達大西洋號跟賽琳娜號,有什麼區別? - 極客派

歌詩達 郵輪為何叫賽琳娜號,歌詩達大西洋號跟賽琳娜號,有什麼區別?,1樓米飯歌詩達是郵司,賽琳娜號是船名,一個公司下面有很多船,比如威尼斯號, ... 於 www.jipai.cc -

#86.歌詩達郵輪大西洋號, Taipei City - VYMaps.com

歌詩達 郵輪大西洋號 ; 地点类型, : 游船旅行社 ; 地址, : Zhongzheng Rd, Taipei, Taiwan 202 ; 协调, : 25.13254139, 121.74415759 ; 电话, : ; 电子邮件, :. 於 vymaps.com -

#87.歌诗达大西洋号邮轮完成检测:148名船员确诊,船上无乘客

“歌诗达大西洋”号邮轮1月末到访长崎港内的三菱重工业长崎造船厂香烧工厂进行维修,邮轮上没有乘客,只有623名船员。该邮轮上出现了新冠肺炎聚集性疫情。 从4月20日至24日, ... 於 www.thepaper.cn -

#88.歌詩達大西洋號爆群聚感染確診增至48人| 路透社 - LINE TODAY

(路透東京23日電)日本放送協會(NHK)今天報導,停泊在日本長崎港維修的義大利郵輪歌詩達大西洋號新增14起2019冠狀病毒疾病(COVID-19)確診病例,使得 ... 於 today.line.me -

#89.2019新航線歌詩達郵輪「大西洋號」、「威尼斯號」基隆母港 ...

針對郵輪玩家,歌詩達郵輪今年4月起首度引進大西洋號、威尼斯號2艘郵輪,以基隆為母港出航,提供11條航線供旅客選擇。義式風情濃厚的「大西洋號」噸位 ... 於 www.chinatimes.com -

#90.日本長崎「歌詩達大西洋號」又57人確診累計148人染疫

停泊在日本長崎市的義大利籍遊輪「歌詩達大西洋號」,今天(25日)證實又多57名船員確診武漢肺炎,累計感染人數增至148人,相當於全船1/4人員中鏢染疫 ... 於 tw.appledaily.com -

#91.歌诗达大西洋号2018年全年运营深圳母港! - 游记、攻略

歌诗达 邮轮大西洋号2018年全年运营深圳母港!歌诗达邮轮日前正式宣布旗下“大西洋号”号将在1月下旬前往深圳并在2018年全年以深圳为母港... 於 go.zyoulun.com -

#92.歌詩達郵輪大西洋號Costa Atlantica一日遊(設施篇)--本文圖多

最近還蠻常看到臉書好友分享郵輪的旅遊照片,因此讓我對於郵輪旅行產生了極大的好奇心,正巧收到義大利郵輪歌詩達大西洋號環球之旅的邀請, ... 於 msfleur22.pixnet.net -

#93.歌詩達大西洋號心得 - Zhuoni

歌詩達 義大利郵輪。大西洋號海洋假期|5天4夜輕鬆遊三國。5個推薦理由舌尖上的義大利。歌詩達郵輪大西洋號美食|米其林三星大廚的時令品嘗菜單移動的海上度假村。 於 www.zhuoni.me -

#94.歌詩達大西洋號總覽

歌詩達大西洋號 致力通過藝術打造華麗的體驗,而. 此郵輪的教母正是著名意大利女演員Claudia. Cardinale,因此船上處處洋溢迷人浪漫的古典義國. 於 councilorws.tcc.gov.tw -

#95.歌詩達郵輪「大西洋號」 - 人人焦點

新華社東京4月24日電(記者華義)據日本廣播協會(NHK)電視台24日報導,停泊在日本長崎的義大利船籍郵輪「歌詩達大西洋」號又有43名船員確診感染新冠病毒 ... 於 ppfocus.com -

#96.歌詩達大西洋號郵輪新冠病毒確診人數增加至48例 - 美國之音 ...

歌詩達大西洋號 郵輪新冠病毒確診人數增加至48例. ... 歌詩達大西洋號郵輪新冠病毒確診人數增加至48例. 2020年4月23日. 美國之音 ... 於 www.voacantonese.com -

#97.歌詩達大西洋號停靠日本長崎港爆出船員確診 - 美洲台灣日報

綜合日媒報導,「歌詩達大西洋號」船上載有623名船員,並沒有載運乘客,船東在19日下午告知長崎市衛生所,表示船上有4名船員出現發燒症狀,20日接受檢查後 ... 於 www.taiwandaily.net