歐洲建築風格的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦范毅舜寫的 雙堂記:大武山下的聖堂傳奇 和[英]斯坦利‧萊恩—普爾 弗雷德里克‧維克多‧狄更斯的 巴夏禮在中國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站西方古典建築的歷史脈絡也說明:古羅馬達到了古代建築的最高峰,它的建築遺產影響了歐洲將近兩千年。 2 中世紀歐洲建築. 2.1 拜占庭建築 ... 5 18世紀前葉歐洲建築的洛可哥風格.

這兩本書分別來自遠流 和中西書局所出版 。

國立高雄師範大學 視覺設計學系 李億勳、蔡頌德所指導 黃麗津的 高雄市豪華型集合住宅記號之研究 (2017),提出歐洲建築風格關鍵因素是什麼,來自於豪宅、符號學、後現代建築、建築風格。

而第二篇論文華梵大學 工業設計學系碩士班 洪昌榖所指導 劉淑玲的 華麗巴洛克 - 劉淑玲飾品設計創作論述 (2011),提出因為有 巴洛克、飾品設計的重點而找出了 歐洲建築風格的解答。

最後網站歐洲建築風格有哪些 - 愛我窩則補充:羅曼建築:羅曼建築是10~12世紀, 歐洲基督教流行地區的一種建築風格。 羅曼建築風格多見於修道院和教堂。 洛可哥風格建築:室內應用明快的 ...

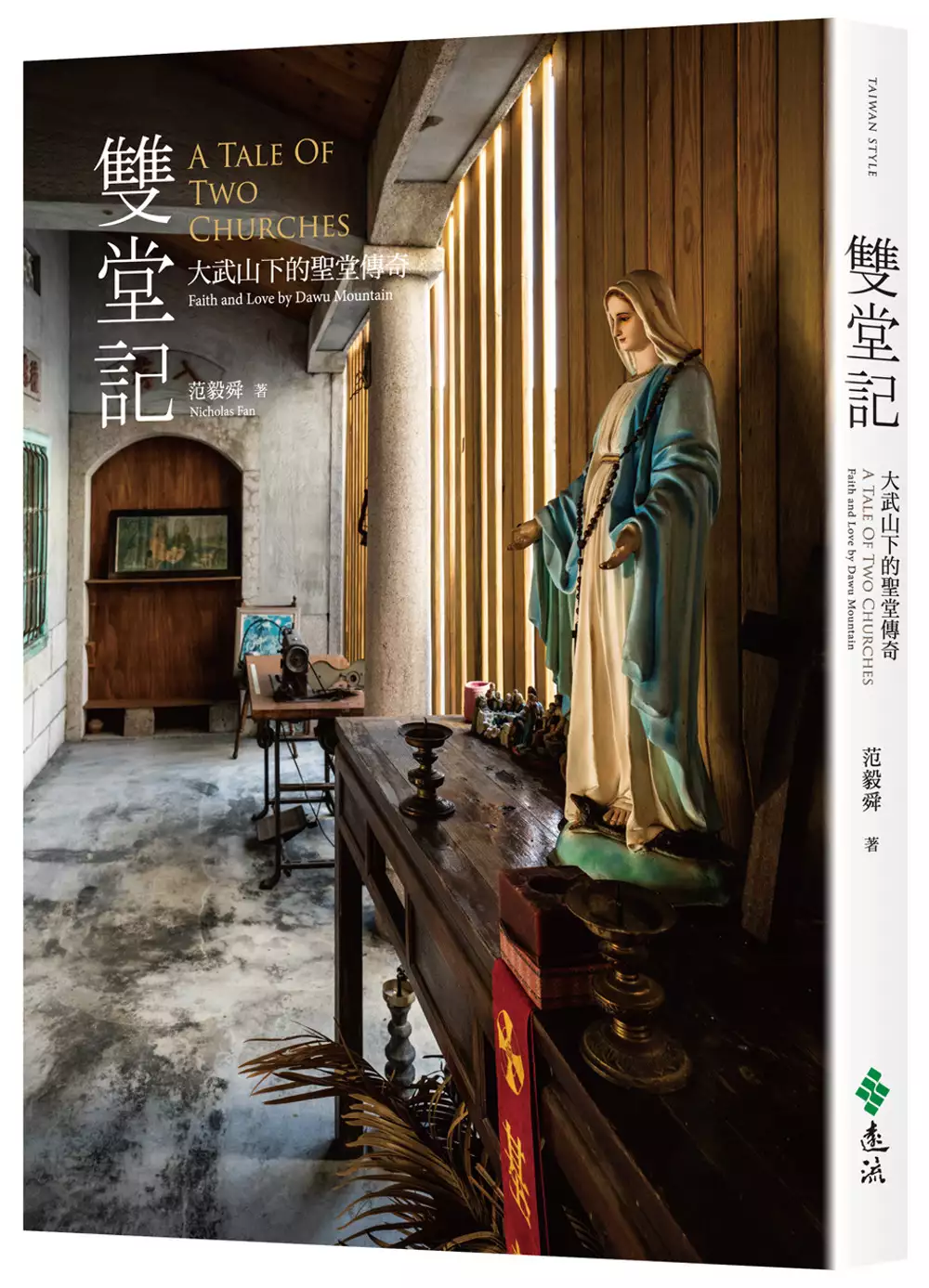

雙堂記:大武山下的聖堂傳奇

為了解決歐洲建築風格 的問題,作者范毅舜 這樣論述:

★攝影家范毅舜最新圖文創作 ★從本土兩座大教堂的故事,開啟觀看台灣史的另類視角 ★令人驚豔的台灣教堂藝術與文化盛典紀實攝影200餘幅 ★難得一見的歷史圖像,得以窺見早期台灣多元文化激盪交融的真實情境 這是最好的時代,也是最壞的時代。這是智慧的年代,也是愚蠢的年代。 這是篤信的時代,也是疑慮的時代。這是光明的季節,也是黑暗的季節。 這是希望的春天,也是絕望的冬天。 ~摘引狄更斯《雙城記》開卷語 屏東大武山下的萬金聖母聖殿,是台灣現存最古老的教堂,也是本土天主教最重要的朝聖地。而緊鄰萬金的佳平法蒂瑪聖母堂則是台灣原民部落的第一座天

主教堂,其滿溢原民文化色彩的新聖堂更是大武山下最璀璨的琉璃珍寶。這兩座近在咫尺、興建時間相隔一個半世紀的教堂,所歷經的演變與波折大異其趣,竟彷彿台灣史的精采縮影。 如狄更斯《雙城記》所言,究竟什麼是最好的時代或是最壞的時代?在充滿逆境與變數的人生裡,我們如何為自己的生命定義?而在無明與慧心糾葛,愛慾交織的肉身生命裡,橫在神人之間的真愛又是什麼?而交織其中,族群、宗教與文化的碰撞,人、神之間的糾葛,又將帶給人們什麼樣的生命啟示? 繼《海岸山脈的瑞士人》、《山丘上的修道院》、《公東的教堂》後的多年沈澱,范毅舜再次以深刻的文字及動人的影像,打造出如史詩般,關於信仰、文化傳承與真愛探究的永

恆篇章。 各界推薦 李清志 (實踐大學建築設計學系副教授) 范毅舜有一顆敏銳的心靈,以及狂放的藝術熱情;正如當年來到台灣宣教的神父們,敏銳地體貼天主的心意,同時也熱情地宣揚福音。他書寫建築的方式,有如考古學者般,深入探討文獻並實地考察,讓這些建築不只是結構與美學的設計作品,更反映出當地人有血有肉的真實信仰生活。 孫大川 (國立台灣大學台灣文學研究所兼任副教授) 毅舜兄這一連串的書寫創作,不只是為教會史留下碑文,也不只是為教堂建築藝術的文化涵攝做出見證,更重要的是,他為我們提供了另一種觀看台灣史的視角……。教會的歷史固然有她殖民帝國或教派競合的陰影在,但從其教義本旨和微

觀作為看,她的確提供了一個超越世俗、跨越族群的實踐路線,嘗試以十字架上的聖愛,縫合一切的對立。 劉振忠 (天主教高雄教區主教) 書中講述到的淒美故事──蘇士郎神父,其實他也是我信仰上的父親!在我方呱呱墜地之時,是蘇神父在我的故鄉──嘉義幫我付洗,才成就今天的我……佩服他來到屏東,不畏千辛萬苦,深入原住民區展開傳教工作,成為屏東原住民區的開教先驅。這是天主奇妙的安排,在許多時刻將我們的緣分牽在一起,似乎是在提醒著,在天主的愛內,大家都是一家人。 潘孟安 (屏東縣縣長) 族群間的共存共榮,造就國境之南的風貌。《雙堂記:大武山下的聖堂傳奇》一書,亦充分表現了屏東的族群包容力……。

范毅舜先生透過他熟悉的影像技術,試圖爬梳、還原,並以科學的解析,進一步理解舊照片中所拍攝的時空、人物,輔以傳教士所留文書,挖掘歷史文獻,帶領讀者重新認識那段模糊且逐漸被遺忘的世紀。范先生如行走在信仰中的旅人,用鏡頭訴說著百年教堂的今昔榮華。

歐洲建築風格進入發燒排行的影片

★第一次來的新觀眾喜歡我就訂閱我唷★

剪輯軟體:威力導演+Adobe PR

錄影軟體:action

「Kevin MacLeod」創作的「Look Busy」是根據「Creative Commons Attribution」(httpscreativecommons.orglicensesby4.0) 授權使用

來源:httpincompetech.commusicroyalty-freeindex.htmlisrc=USUAN1100172

「Audionautix」創作的「Pentagram」是根據「Creative Commons Attribution」(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 授權使用

演出者:http://audionautix.com/

演出者:httpincompetech.com

本集內容:冠冠

遊戲:當個創世神、minecraft1.17、 麥塊1.17的世界、創世神

系列風格:原味生存S2、 生存系列S2、無止境生存、建築生存

實況、全字幕、冠冠原味生存、交換地圖

#Minecraft #冠冠#1.17#S2

高雄市豪華型集合住宅記號之研究

為了解決歐洲建築風格 的問題,作者黃麗津 這樣論述:

摘要 高雄的房地產沈寂多年之後,於2008年開始了這一波房市漲勢,2014年達高峰,之後慢慢趨穩。由於國內住宅自有率已高,因此建商以換屋者為銷售目標,加上M型化社會的影響,使得高品質、高總價的「豪宅」在這波漲勢中順勢成爲熱門物件,甚至成為房地產銷售主力。 豪宅的價位比一般住宅價格高出許多,甚至數倍, 因此建商必須形塑出讓買屋者認同的「豪宅」意象。後現代建築理論認為建築是一個透過符號的語言,特別在今日社會運作著虛擬消費和符號消費的環境下,建商透過符號意涵與消費的符號化,創造出更高的價值。 此研究以符號學的角度來探討建商、建築師所運用的符號,及買家對這些符號意涵的詮釋。依照文獻

中對豪宅條件的認定,從2009年到2014年間所登記完工的建案中,篩選出二十六個建案為研究樣本。以文本分析法與實地調查法,探討此類建築的形式風格,透過線條、造形、色彩、材質、組合形式來分析其運用的符號及呈現出的意涵。將這些元素的形式以符號學的角度探討其意符與意指的關係,以及其所蘊含的外延意義與內涵意義。 研究中發現:巴洛克風格、新古典主義風格、Art Deco裝飾藝術風格與後現代主義建築是這段時期建商喜歡採用的形式,這些風格都是當時皇宮貴族或資本家等社會頂層、有權勢之士所喜歡採用的形式。以此隱喻這些建築中的居住者身份顯赫,階級地位不同於一般,進而產生一種頂級、奢華的迷思。 研究

也發現某些建案基於商業考量,重複運用同形式的裝飾構件,或仿效銷售業績好的建案,而缺乏獨特性。另外,建築外觀應與地景環境互動,一味強調某種風格,反而成為突兀的市容一角。

巴夏禮在中國

為了解決歐洲建築風格 的問題,作者[英]斯坦利‧萊恩—普爾 弗雷德里克‧維克多‧狄更斯 這樣論述:

由斯坦利‧萊恩—普爾和弗雷德里克‧維克多‧狄更斯撰寫的《巴夏禮傳記》共分兩冊。第一冊由萊恩-普爾一人所著,記錄了巴夏禮在中國24年的外交官生活。第二冊3/4的內容由狄更斯完成,記錄了巴夏禮18年的駐日公使生涯。1883年起巴夏禮回到中國任駐華公使,于1885年卒于北京。這本《巴夏禮在中國》所譯的是第一冊的全部和第二冊中涉及巴夏禮與中國事務的相關部分。 《巴夏禮在中國》還是一部展現當時中?各地風土人情的著作。正如本書作者所言,一個領事的生活就像一首包括了所有音階的美妙樂曲,可能有單調晦澀的低音,也可能有令人興奮的高音。 出版前言 序一 法國前總理讓—皮埃爾‧拉法蘭 序

二 伯納‧布立賽 序三 王道成 序四 陳名杰 譯者前言 第1章 第一次中英戰爭(1828—1842) 第2章 揚子江上(1842) 第3章 學徒(1842—1844) 第4章 翻譯官(1844) 第5章 和阿禮國在一起(1844—1845) 第6章 福州(1845—1846) 第7章 上海(1846—1849) 第8章 島上的任務(1849—1852) 第9章 廣州(1852—1854) 第10章 暹羅條約(1855—1856) 第11章 “亞羅”號事件(1856) 第12章 入城問題(1856—1857) 第13章 佔領廣州(1857—1858) 第14章 西江遠征(1859) 第15章 等

待戰爭(1859—1860) 第16章 向北京行進(1860) 第17章 北京的囚犯(1860) 第18章 沿河口岸的開放(1860—1861) 第19章 廣州使命的終結(1861) 第20章 上海(1864—1865) 第21章 在中國的戈登(1864—1865) 第22章 琉球與台灣(1874) 第23章 朝鮮(1874—1883) 第24章 東京問題(1883—1884) 第25章 在北京的外交(1883—1884) 第26章 尾柳 圓明園始建于康熙四十六年(1707),由圓明、長春、綺春三園組成,統稱圓明園。佔地352公頃(5280畝),其中水面面積約141

1公頃(2100畝).有園林風景100余處,建築面積約20萬平方米,是清朝六代皇帝在150余年間傾心經營的一座大型皇家宮苑。匯集了全國各地尤其是江南地區的勝景特點,融中國古代造園藝術之精華,以園中有同的藝術手法,將詩情畫意融化于千變萬化的景象之中。雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐五朝皇帝,都曾長年居住在園明園優游享樂,並于此舉行朝會,處理政事,它與紫禁城(故宮)同為當時的全國政治中心,被清帝特稱為“御園”。圓明同的南部為朝廷區,是皇帝處理政務之所。值得一提的是,圓明囝中還建有西式園林景區——佔地100多畝的西洋樓。那是法國傳教士王致誠、蔣友仁和意大利建築師、宮廷畫師郎世寧等人按照意大利文藝復興時期

歐洲建築風格設計建造的,最有名的“大水法”,主體是一座西洋噴泉,還有海晏堂、諧奇趣、方外觀、黃花陣等著名建築。總之,圓明園繼承了中國幾千年優秀造園藝術傳統,既有宮廷建築的雍容華貴,又有江南水鄉園林的委婉多姿,同時,又吸取了歐洲的園林建築形式,把不同風格的景觀融為一體,在整體布局上使人感到和諧完美。 圓明園不僅以園林著稱,也是一座收藏極為豐富的皇家博物館。園內各殿堂內陳設有難以計數的紫檀木家具,收藏有許多閡內外稀世文物。園內珍藏有《四庫全書》、《古今圖書集成》、《四庫全書薈要》、《淳化閣帖》等珍貴圖書文獻。文源閣是全國四大皇家藏書樓之一。圓明園,曾以其宏大的地域規模、杰出的營造技藝、精

美的建築景群、豐富的文化收藏和博大精深的民族文化內涵而享譽世界,被譽為“一切造園藝術的典範”和“萬園之園”。曾對18世紀中葉歐洲興起的中國園林熱潮,起過非常重要的推動作用。 然而,就是這樣一座凝結著人類智慧結晶的世界名園卻慘遭英法聯軍野蠻的劫掠焚毀,最終淪為一片廢墟!這不僅是中國文化的慘痛劫難,更是人類文明史的空前浩劫。同時,又是中西方兩個不同文明的一種激烈踫撞,給中華民族留下痛徹心肺的殘酷記憶。圓明園猶如中國近代史的一部史冊,具有撼人心魄的價值,成為中國人心中永遠的傷痛,也成為了中華志士仁人雪恥奮起的警世鐘。 新中國成立後,黨和政府非常重視對圓明園遺址的保護。早在建國初期

,周恩來總理曾明確指出︰圓明囝遺址要保護好,地不要撥出去,帝國主義把它燒毀,以後有條件可以修復。各級黨委、政府、有關部門及社會各界為積極保護圓明網遺址做了大量艱苦卓絕的工作。1976年,中共海澱區委、區人民政府正式成立圓明網管理處。1980年8月,全國著名的建築、園林、文物、美術專家發出《保護、整修及利用圓明園遺址倡議書》,並發起成立中國圓明園學會。1983年,經中共中央批準的《北京城市建設總體規劃》正式確定將圓明園遺址整修為遺址公園。1908年1月,圓明園遺址被國務院公布為全國重點文物保護單位。1997年6月,圓明園又成為全國100個愛國主義教育示範基地之一。2000年和2001年,《圓明園

遺址公園規劃》分別獲國家文物局和北京市人民政府正式批復同意。經過歷屆黨委、政府和圓明園管理處長期不懈的努力,遺址的保護整修工作取得了明顯成效,目前已初步形成綺春園、長春園、福海、九州四大景區,既有浩瀚的大型水面,又有親切可人的湖泊,更有山水環繞的河溪,保持了水體的天然風韻,又按原有的植物配置,形成了以松、竹、荷、柳為主題的植物景觀。近年來,叉陸續完成了含經堂遺址的全面考古發掘和遺址保護工程、圓明園唯一殘存古建築 正覺寺修繕主體工程、西部九州景區的保護展示等工作。至此,已經有三分之二的圓明園遺址向社會公眾開放。 圓明園管理處作為圓明園遺址的日常管理機構,既是遺址的保護者、整修者,也是

圓明園的研究機構和圓明園流散文物的積極尋訪者及圓明園歷史文化的宣傳者。圓明園管理處充分認識到圓明園在中國人民心目巾的多重意義︰它不僅具有園林藝術、建築藝術、歷史文化價值,更寄托了全世界華人的一種特殊情感。長期以來,圓明園管理處非常關注圓明園的歷史、建築、園林、文物等基礎研究工作,積極支持專家學者開展各方面的研究、考察和學術成果的出版工作,並與專家學者和報社、雜志社、出版社、電視台、網絡媒體結下深厚的友誼。這套由上海中西書局推出的《圓明園劫難記憶譯叢》就是圓明園管理處新近支持和合作出版的重要研究史料,並以之紀念圓明園罹劫150周年。 中西書局的徐忠良先生,作為中國圓明園學會的學術委員,

自2005年在浙江古籍出版社工作期間組織翻譯出版法國歷史學家、著名記者伯納‧布立賽先生的《1860︰圓明園大劫難》以來,積極關注圓明園,研究圓明園,先後組織出版了著名圓明園歷史學家王道成教授主編的《圓明同重建大爭辯》和著名建築學家郭黛(女亙)教授撰著的《乾隆御品圓明園》、《圓明園樣式雷研究》等重要圖書。他調到上海中西書局工作後,緊緊抓住紀念圓明園罹劫150周年的歷史時機,義與布立賽、王道成先生和圓明同管理處以及即將成立的圓明園研究院聯手,精心編選英法聯軍將軍、外交官、翻譯官、一線指揮官、醫官、牧師等關鍵人物于第二次鴉片戰爭結束後在英法出版的戰爭回憶錄16種,予以公開出版,力求為圓明園研究提供非

常珍貴的第一手資料,同時也為尋訪圓明園流散文物提供非常重要的線索。 多年來,圓明園管理處積極關注圓明園研究資料的收集、整理和出版,積極關注圓明園流散文物的尋訪、回歸和修復,致力于圓明園遺址的考古、整修和基礎研究成果的展覽展示。如2009年圓明園管理處發起組織的赴美尋訪圓明園流散丈物信息工作,就取得了超出預期的成果︰發現400多張文物照片,尋訪到一些圓明園文物,帶回一批中西文的圓明園研究資料。2010年10月,正值各界圃明園罹劫150周年紀念活動之際,原流散在北京地區,現已回歸圓明園內的珍貴石刻文物首次集中向游人開放;持續修復了半年之久的150件圓明園文物也第一次向世人展示;我國古代建

築科技史上成就卓著的杰出代表——樣式雷圖檔,真實再現了圓明園的建造史;法中友好協會將向圓明同管理處捐贈第一位痛斥英法聯軍惡行的著名作家維克多-雨果先生的雕像;同時,我們將舉辦大型主題紀念晚會,通過“文明的對話︰夢回圓明”、“世紀的交響︰滄桑巨變”、“盛世的復興︰和諧起航”三個篇章來表現圓明園300年的滄桑巨變,展示和諧盛世給圓明園帶來的勃勃生機;將邀請法國歷史學家布立賽和著名近代史學家汪榮祖先生在圓明園遺址前對話圓明園;我們還與中國航天科技集團公司一起舉辦了“勿忘國恥、勵志騰飛一~中國航天成就展”等活動。 誠如法國前總理拉法蘭先生、歷史學家布立賽、王道成先生的序言和中西書局的出版前言

所言,我們幾方面傾注巨大心力和財力,精心組織編選,翻譯和出版的這套第二次鴉片戰爭親歷者在1860—1932年間或親筆撰寫、或根據戰場日記整理、或根據口述記憶筆錄的親歷回憶錄,不是為了延續仇恨,而是為了牢記歷史教訓,還原歷史細節,追尋歷史真相,實踐法國前總統德斯坦先生提出的“記憶責任”;是為了進一步反思歷史,倡導和平,營造一個“勿忘歷史、倡導和平、憧憬未來”的文化環境;是為了倡導中西文化交流,消除丈化理念差異造成的誤解,弘揚“和而不同”的義化理念,堅決避免圓明園悲劇的重演。 圓明園管理處 陳名杰

2010年10月3日

華麗巴洛克 - 劉淑玲飾品設計創作論述

為了解決歐洲建築風格 的問題,作者劉淑玲 這樣論述:

華麗巴洛克–劉淑玲飾品創作論述摘要 巴洛克Baroque的藝術作品,在十七世紀藝術中是超越時間和空間而存在的文藝復興作品,它更實際地進入社會生活,主題範圍、種類增加,體裁豐富了,特別在建築、雕刻、繪畫的新式樣和新佈局。在文藝復興期間,藝術家們只看到了協調、寧靜和明朗的藝術形象世界。而在十七世紀人們則理解到,古代文物不僅含有美與和諧,而且看到人類內心的熱情,更體認巴洛克風格以強調「運動」與「轉變」為最具特色。 本論文探討三大面向巴洛克藝術造型特色:包含巴洛克「建築、雕刻、繪畫」之特色為例,再藉由這三大特色去暸解巴洛克藝術美學內涵。在美學內涵表現上,研究者將其分為「強烈情感、

突顯動感、混搭華麗」來作為論述之,並藉以分析巴洛克表現的形式與手法,相互對照各代表性藝術家的差異性風格,以便探討出巴洛克繪畫的藝術精神與特色。 研究者在本論文中,以巴洛克的時代背景作為開端,並探討巴洛克藝術創作的元素。而後,再分析自我配飾創作的題材內容和形式,藉以呈現出巴洛克風格配飾創作元素的表現技法。最後,本文歸納巴洛克強調流動感、戲劇性、誇張性、華麗裝飾等特色應用於配飾設計之影響。其風格趨向追求新奇、熱衷於無窮、不安和對比、以及各種藝術形式的大膽融合。關鍵詞 : 巴洛克、飾品設計

歐洲建築風格的網路口碑排行榜

-

#1.建築風格學:歐洲建築藝術的典型:從古典到當代 - 讀冊

建築風格學:歐洲建築藝術的典型:從古典到當代. 威爾弗利德.柯霍. 龍溪國際圖書有限公司. 9579437963. 於 www.taaze.tw -

#2.歐洲建築風格 - 台部落

歐洲建築風格. 原創 白行_ 2021-05-13 17:27. 以下這些和詩歌、美學有關係嗎? 有的…… 什麼關係? 不告訴你…… 古希臘建築:. 古羅馬建築:. 拜占庭建築:. 於 www.twblogs.net -

#3.西方古典建築的歷史脈絡

古羅馬達到了古代建築的最高峰,它的建築遺產影響了歐洲將近兩千年。 2 中世紀歐洲建築. 2.1 拜占庭建築 ... 5 18世紀前葉歐洲建築的洛可哥風格. 於 www.interwood.tw -

#4.歐洲建築風格有哪些 - 愛我窩

羅曼建築:羅曼建築是10~12世紀, 歐洲基督教流行地區的一種建築風格。 羅曼建築風格多見於修道院和教堂。 洛可哥風格建築:室內應用明快的 ... 於 www.imynest.com -

#5.簡單有趣的歐洲建築指南,教你30秒分辨各種建築風格!

遊走在夢寐已久的歐洲街道,看著風格迥異的西洋建築,正當我們正陶醉在旅行的美好中……只會喊著好美好美,然後比個剪刀手來個打卡照。 於 www.102like.com -

#6.一眼秒懂歐洲8 大建築風格 - 日間新聞

有時也建築“四聚塔”,並在其上設鐘樓。上面排列著精美雕塑。 德國施派爾大教堂. 在後期,12世紀的羅曼風格隨著天主教傳播開來 ... 於 www.daytime.cool -

#7.這些歐洲經典建築風格能認全就服你! - 趣讀

都是歐洲建築的經典元素,但要真正瞭解這些風格究竟是屬於哪個城市, ... 洛可可式建築風格拱形穹頂牆厚、窗小、採光差代表建築——羅馬-比薩大教堂2 哥 ... 於 ifun01.com -

#8.歐洲文藝復興時期的主要建築風格? - 劇多

歐洲文藝復興時期的主要建築風格是文藝復興建築(Renaissance architecture)。文藝復興建築是歐洲建築史上繼哥特式建築之後出現的一種建築風格。 於 www.juduo.cc -

#10.歐洲頂尖後現代建築 - 文采實業

以高科技建教堂 · 最新科技的多媒體圖書館 · 荷蘭的浮動住宅 · 未來的多功能電影院 · 大規模地景設計的建案 · 像美術館的多種風格旅館 · 撼動人心的建築大師. 於 www.tntn.com.tw -

#11.歐洲建築風格簡介:羅馬式建築及其特點- 世界史 - 歷史百科網

歐洲建築風格 簡介:羅馬式建築及其特點介紹:羅曼建築是10~12世紀,歐洲基督教流行地區的一種建築風格。羅曼建築原意為羅馬建築風格的建築, ... 於 www.lsbkw.com -

#12.歐洲廣場的形式演變,歐洲建築風格的發展史是怎樣的? - 優幫助

拜占庭式建築:公元395年,顯赫一時的羅馬帝國**為東西兩個國家,於是這一時期的拜占庭帝國,就產生了拜占庭建築風格。“拜占庭”原是古希臘的一個城堡。 於 www.uhelp.cc -

#13.一分鐘搞懂歐洲建築風格,啥是巴洛克式、哥特式、文藝復興式

歐洲 那些建築所謂的羅馬式、希臘式、哥特式、文藝復興是如何來分別的? 先快速看個索引:. 所以整個歐洲,不管我們聊什麼都可以說:先有希臘文明起其 ... 於 www.gushiciku.cn -

#14.【涨姿势】 欧洲那些建筑终于弄明白啦!罗马、巴洛克、洛可可

整个欧洲,不管我们聊什么都可以说:先有希腊文明起其先,后有罗马文明承其后。原来希腊式、罗马式风格通通不要,什么三明治、包子、洋葱,都站一边。 於 www.xinhuanet.com -

#15.你不可不知道的歐洲藝術與建築風格 - 蝦皮購物

本書將影響歐洲文化藝術最深、最廣的四種藝術風格——羅馬時期、哥德時期、文藝復興時期、巴洛克時期,以圖解和歸納的方式呈現,由淺入深,引領想一探歐洲美之所本的讀者, ... 於 shopee.tw -

#16.《图解欧洲建筑艺术风格》【摘要书评试读】- 京东图书

京东JD.COM图书频道为您提供《图解欧洲建筑艺术风格》在线选购,本书作者:,出版社:北京时代华文书局。买图书,到京东。网购图书,享受最低优惠折扣! 於 item.jd.com -

#17.欧洲建筑风格有哪些?欧洲建筑风格详细介绍 - 住范儿

欧洲 历史上的建筑风格有哪些? 巴洛克建筑巴洛克建筑是17~18世纪在意大利文艺复兴建筑基础上发展起来的一种建筑和装饰风格。其特点 ... 於 www.zhufaner.com -

#18.建築風格學:歐洲建築藝術經典從古典到當代 - 中文百科知識

,13~15世紀流行於歐洲的一種建築風格,常被使用在歐洲主教座堂、修道院...。這種建築雖曾於歐洲全境流行,不過在歐洲文藝復興時期,一度頗為被藐視。十八世紀,英格蘭 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#19.科普帖| 歐洲的建築風格,你分得清楚嗎? - 幫趣

在英國讀書的各位童鞋們,一定沒少去歐洲旅行吧?當你走在歐洲的大街小巷,有沒有看各式各樣的教堂看到眼花繚亂呢? 其實,區分各種教堂建築風格並 ... 於 bangqu.com -

#20.淺談各種建築風格的獨特魅力! - iFuun

歐洲有英國、德國、法國、荷蘭、比利時、義大利、俄羅斯等五十多個國家。歐洲建築也可以細分為許多不同風格,早期的基督教式,拜占庭式,羅馬風式,歌 ... 於 www.ifuun.com -

#21.歐洲文藝復興時期的主要建築風格歐洲文藝復興 ... - 知識的邊界

復興時期的主要建築風格是文藝復興建築(renaissance architecture)。文藝復興建築是歐洲建築史上繼哥特式建築之後出現的一種建築風格。十五世紀產生於 ... 於 www.bigknow.cc -

#22.如何辨別眼花繚亂的歐洲建築風格! - 個人新聞台

如何辨別眼花繚亂的歐洲建築風格! 一分鐘讓你搞懂歐洲那些建築風格,啥是巴洛克式,哥德式,文藝復興式~ 小貼士:羅馬人對建築工程的重大貢獻, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#23.大飽眼福,來欣賞歐洲5大特色建築城市 - ezTravel 易遊網

特別挑選了歐洲五大建築城市,愛好建築之旅的朋友,絕對絕對不能錯過!保證讓你的機票值回票價。 荷蘭阿姆斯特丹. Amsterdam, Holland. 於 eztravelnews.blog -

#24.歐洲建築風格有哪些?歐洲建築風格特點 - M頭條

歐洲建築風格 有哪些常見的歐洲建築風格有古希臘建築古羅馬建築拜占庭建築羅馬式建築哥特式建築文藝復興建築巴洛克建築新古典主義風格建築近現代建築等 ... 於 mttmp.com -

#25.歐洲建築風格(3) 文藝復興時期建築 - SI

歐洲建築風格 (3) 文藝復興時期建築 ... 歐洲「中世紀」主要是宗教建築, 「文藝復興」以後建築的主題則由宗教走向人生, 即由教堂走向宫室,. 於 si.secda.info -

#26.建築風格有哪些? - 雅瑪知識

1. 按照歷史發展流派主要可分為:古希臘建築風格,古羅馬建築風格, 歐洲中世紀建築風格,文藝復興建築風格,2.按建築方式主要可分為: 哥特式建築風格。 巴洛克建築風格。 於 www.yamab2b.com -

#27.威尼斯建築| 文摘| LDC 雲朗觀光

奠基於人文主義和個人公民榮耀之上,威尼斯的建築由中古歐洲的羅馬式興建工法變成哥 ... 它的設計是基於邏輯推算,並按照比例進行空間組合,建築的形態和風格則是來自 ... 於 www.ldchotels.com -

#28.2019年推薦參觀的十六個歐洲著名建築物 - 旅遊大學

2019年推薦參觀的十六個歐洲著名建築物 · 1. 艾菲爾鐵塔,法國 · 2. 聖巴西爾大教堂,俄羅斯 · 3. 羅馬競技場,義大利 · 4. 大笨鐘,英國 · 5. 比薩斜塔,義大 ... 於 trip.university -

#29.歐洲建築風格(1) 如何分辨古希臘式、古羅馬式建築 - Ks Photo

歐洲建築風格 1,大家都在找解答。 常見的歐洲建築風格有古希臘建築、古羅馬建築、拜占庭建築、羅馬式1、古希臘建築:古典建築的源泉,以神殿建築為代表,其柱式對後世 ... 於 www.ks-photo.me -

#30.建築風格學(歐洲建築藝術經典-從古典到現代) | 拾書所

建築風格學(歐洲建築藝術經典-從古典到現代) ... 本書分成宗教建築,城堡與宮殿建築以及民宅與公共建築三類建築群來介紹,書中增修審定21版,2800張建築圖,包括一系列 ... 於 pickbooks.com.tw -

#31.建築風格學歐洲建築藝術經典-從古典到當代- 人氣推薦 - 露天拍賣

共有4個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和建築風格學歐洲建築藝術經典-從古典到當代相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#32.歐洲建築風格的釐清—文藝復興式至洛可可式

標題: 歐洲建築風格的釐清—文藝復興式至洛可可式. 作者: 孫若怡. 關鍵字: 歐洲;建築風格;文藝復興式;洛可可式;巴洛克式. 出版社: 臺中市:國立中興大學歷史學系. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#33.歐洲建築風格分析! - 知識收集中心

歐洲建築風格 分析!羅馬建築歐洲建築風格分析! 歐洲的教堂有分哥德式,拜占廷是,羅馬式,洛可可,巴洛克等等請問各個建築的特色為何?時期為何? 於 jnny350.pixnet.net -

#34.歐洲極簡建築大師John Pawson:「設計是一個事業,你一定要 ...

商業裡的內容企劃學:品牌行銷╳ 文案創意╳ 影像故事╳ 視覺溝通的邏輯與方法. 2021/12/10 | 風格經濟學院 | Shopping Design. 企劃被打槍, ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#35.33. 藝術史書討論某時期歐洲建築、裝飾風格的變化 - 阿摩線上 ...

藝術史書討論某時期歐洲建築、裝飾風格的變化,指出:「在建築方面,私人贊助者取代宮廷的原有地位。小的廳堂、房舍代替了城堡與宮殿;冷冰冰的大理石或厚重的青銅,比 ... 於 yamol.tw -

#36.900+ 1歐洲建築風格ideas in 2021

2021-10-29 - Explore 志浩鄭's board "1歐洲建築風格" on Pinterest. ... 都澤建築. 8 個釘圖. 布雜主義Beaux-arts. 126 個釘圖. 法國殖民風France colonial Style. 於 www.pinterest.com -

#37.希臘式、哥特式、巴洛克、洛可可……西方建築風格一覽

巴洛克(Baroque)一詞源於西班牙語及葡萄牙語barroco,原意是「畸形的珍珠」,古典主義者用它來稱呼這種被認為是離經叛道的建築風格。這種風格在反對僵化的古典形式,追求 ... 於 ek21.com -

#38.歐洲的巴洛克建築

其特點是外形自由、動態,具有富麗的裝飾和雕刻,並有強烈的色彩,有許多曲面和橢圓形交叉在空間之中。 巴洛克原意是奇異古怪,古典主義者稱呼它是離經叛道的建築風格。 於 library.taiwanschoolnet.org -

#39.從歐元紙鈔認識歐洲經典建築史| 大紀元

這7 種不同面額的紙幣在設計上有些共通點,即是它們皆採用正面為門窗、背面為橋的圖像,並且嚴格規定不可以是代表民族特色的建築物如艾菲爾鐵塔、大笨鐘. 於 www.epochtimes.com -

#40.建築風格- 維基百科,自由的百科全書

建築風格 (英語:Architectural style),或稱建築樣式,一般認為是一種區域性的或者國際性的建築物的風格,是對某一建築師、建築學校或者歷史時期建築特色 ... 於 zh.wikipedia.org -

#41.歐洲工業建築風格是怎樣的? - GetIt01

古希臘建築:(公元前8世紀~公元前1世紀)古代希臘是歐洲文化的發源地,古希臘建築開起了歐洲建築的先河。古希臘的發展時期大致為公元前8~前1世紀,即到希臘被羅馬兼并 ... 於 www.getit01.com -

#42.建築特點:有著西羅馬與拜占庭建築的特色

歐洲建築 起源於希臘文明而後有羅馬文明繼承至今,整個歐洲都是建立在希臘羅馬文明之上 ... 巴洛克與西西里巴洛克建築、新古典主義風格建築、近現代建築為衍伸建築。 於 ilms.csu.edu.tw -

#43.歐洲建築風格簡介:哥特式建築及其特點- 飛飛歷史網

哥特式建築是11世紀下半葉起源於法國,13~15世紀流行於歐洲的一種建築風格。典型的哥特式建築主要見於天主教堂,也影響到世俗建築。哥特式建築以其 ... 於 www.fflsw.com -

#44.藤森照信:日本的建築不會輸給歐洲 - 關鍵評論

所謂樣式,也就是風格(Stytle),在西方世界是以希臘、羅馬、仿羅馬、哥德、文藝復興、巴洛克、洛可可等風格的發展過程來述說建築歷史。不論是住宅、教會 ... 於 www.thenewslens.com -

#45.欧洲建筑风格知多少?

1、欧洲建筑风格——古罗马建筑,古罗马人沿袭亚平宁半岛上伊特鲁里亚人的建筑技术,继承古希腊成就,在公元1-3世纪达到西方古代建筑极盛高峰。大型建筑物风格雄浑凝重, ... 於 www.shejiqun.com -

#46.世界十大建築風格,個個精緻美觀你最喜歡哪個

世界十大建築風格1、巴洛克建築這是在義大利文藝復興期間興起的一種建築風格, ... 古希臘建築算是歐洲比較早興起的建築風格,歐洲街頭的古希臘建築風格是比較常見的。 於 top10bikeguide.com.tw -

#47.你不可不知道的歐洲藝術與建築風格-許麗雯-社会科学 - Weibo

歐洲 藝術的美,蘊藏於建築、雕刻與繪畫中,本書帶你從四種不同的風格──羅馬式、哥德式、文藝復興和巴洛克風格,看懂她的俐落和剛毅、沈穩與靜謐、神聖與華麗、婉約與 ... 於 weibo.com -

#48.一次讀懂西洋建築 - 欣傳媒

去歐洲旅行,就算親臨歷史建築現場,也不容易察覺它和我們的關係, ... 發展出來的巴洛克建築風格,他們重新詮釋巴洛克的理念,用到法國的建築和裝飾 ... 於 www.xinmedia.com -

#49.一分钟让你搞懂欧洲那些建筑风格,啥是巴洛克式,哥特式

到欧洲旅行一定得对欧洲建筑有一定的了解。但一座又一座不同时期的教堂和古堡,不仅让人看的眼花缭乱,真的要说也说不出个所以然。 於 www.sohu.com -

#50.歐洲旅遊,你應該學會分辨這些建築風格 - 雪花新闻

谈到欧洲游,通常会说欧洲文化之旅,而欧洲建筑是欧洲文化非常重要的组成部分。 ... 欧洲建筑在历史上经历过几种建筑风格,名字或许你都有些印象,但具体. 於 www.xuehua.us -

#51.日據官式建築風格

日本與中國現代化時程的差距也充分的表現在官式建築風格上。 ... 一方面受到歐洲現代主義中理性而有秩序的思考方式影響,另一方面則因鋼筋與混凝土等新建材的出現, ... 於 www.7stareco.org.tw -

#52.图解欧洲建筑艺术风格(一) - 简书

昨天看了关于北欧的家居设计,决定再精读一下这本《图解欧洲建筑艺术风格》。有机会去旅行总是可以接触到各种建筑,特别是欧洲的建筑,许多文化遗产深 ... 於 www.jianshu.com -

#53.歐洲建築風格相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的歐洲建築風格相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#54.欧洲的这些建筑风格,你了解多少? - 无二之旅

2021欧洲有什么好玩的?无二之旅欧洲自由行攻略为您提供详细的欧洲建筑,古典艺术,哥特式建筑,巴洛克式建筑,洛可可式建筑,科隆大教堂,巴黎圣母院,伦敦大本钟, ... 於 www.uniqueway.com -

#55.一眼秒懂欧洲8大建筑风格 - 界面新闻

关于欧洲建筑的艺术,你了解多少? ... 古罗马的建筑虽距今已两千多年,但是他的风格独树一帜。 古罗马建筑墙体厚实这一点,可以整整厚达6.2米,还 ... 於 m.jiemian.com -

#56.5分鐘看懂歐洲建築- 旅遊

其實這些建築都體現了不同歷史時期不同的文化與風格,如果沒有事先了解,難免會給你的歐洲之旅帶來少許遺憾。那麼今天小編就從網絡蒐羅來一些文章和素材, ... 於 wirereed.com -

#57.一文秒懂歐洲經典建築風格,值得收藏 - MP頭條

一文秒懂歐洲經典建築風格,值得收藏. 2021年12月05日09:49 HKT. 數千年來,西方古典建築在古希臘、古羅馬的根基之上一脈相承。不同時代的地域和文化,造就了截然不同 ... 於 min.news -

#58.認識布拉格(歐洲)古建築風格 - 马蜂窝

因遲些要在分享會,講解德國及捷克的經驗!剛整理(簡化)一篇古建築的幻燈片,現上傳給各蜂友參考,希望可以使大家對歐洲古建築風格有初步的認識! 於 www.mafengwo.cn -

#59.歐洲建築_中文百科全書

歐洲建築 是分布在歐洲的古代建築的統稱。其風格在建造形態上的特點是:簡潔、線條分明、講究對稱、運用色彩的明暗,鮮淡來對視覺進行衝擊.在意態上則使人感到壅容華貴. 於 www.newton.com.tw -

#60.【歐洲自由行】震撼視覺的建築之旅!15座無悔人生必去教堂介紹

【俄羅斯】聖巴西爾大教堂 · 【俄羅斯】滴血救世主教堂 · 【英國】西敏寺 · 【法國】沙特爾主教座堂 · 【法國】巴黎聖母院 · 【法國】聖禮拜堂 · 【德國】維斯 ... 於 zh-tw.skyticket.com -

#61.建築風格-依年代排列@ milano5230人工智慧資料庫

指中世紀歐洲建築,11世紀下半葉起源於法國。在13至15世紀流行於歐洲,只要見於天主教堂,也引響到世俗建築。特徵是:尖拱、飛扶壁 ... 於 blog.xuite.net -

#62.建築風格學_歐洲建築藝術經典-從古典到當代

建築風格學_歐洲建築藝術經典-從古典到當代. 書籍編號LS-0078; ISBN9789579437967; 作者Wilfried Koch; 譯者陳瀅世; 出版社龍溪圖書; 商品語言中文; 裝訂24x19/528p/軟 ... 於 www.longsea.com.tw -

#63.歐洲的建築風格跟我們們國家的建築風格有什麼異同

歐洲 巴洛克建築多以柱子和寬大為主,哥特式多以尖、高為主,亞洲多是扁扁的趴著的,看不出什麼大氣,只是建造的多,規模大,拿故宮太和殿同德國科隆教堂 ... 於 www.njarts.cn -

#64.圖解歐洲建築風格-新人首單立減十元 - 淘寶

去哪儿购买圖解歐洲建築風格?当然来淘宝海外,淘宝当前有130件圖解歐洲建築風格相关的商品在售。 於 world.taobao.com -

#65.盤點七種著名歐洲建築風格,帶你看遍歐洲 - 今天頭條

由於拱(arch)在建築中的靈魂作用,把建築稱為Architecture,建築師叫"Architect"。 盤點七種著名歐洲建築風格,帶你看遍歐洲. 羅馬建築、拜占庭建築、哥 ... 於 twgreatdaily.com -

#66.電子書〉你不可不知道的歐洲藝術與建築風格 - Udn讀書吧

歐洲 藝術的美,蘊藏於建築、雕刻與繪畫中,本書帶你從四種不同的風格──羅馬式、哥德式、文藝復興和巴洛克風格,看懂她的俐落和剛毅、沈穩與靜謐、神聖與華麗、婉約與浪漫 ... 於 reading.udn.com -

#67.體現歐洲建築風格的代表性建築有哪些?

體現歐洲建築風格的代表性建築有哪些?,1樓張雍我按照時間順序簡單整理一下1 古典主義包含了古希臘文明和古羅馬文明古希臘文明對於西方藝術影響深遠, ... 於 www.tanggen.cn -

#68.從歐元紙鈔認識歐洲經典建築史| 台灣英文新聞 - Taiwan News

20歐元:約13-14世紀哥德式建築法國是歌德式建築的發源地,並風靡整個歐洲,高聳尖頂為最主要風格,象徵接近上帝的心思,細緻的骨架搭配色彩斑爛的彩繪 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#69.建築風格學(歐洲建築藝術經典-從古典到現代) - FindBook 找書網

書名:建築風格學,作者:威爾弗利德.柯霍,譯者:陳瀅世,出版社:龍溪,出版日期:2006-01-25,語言:繁體中文,圖書選購價格列表,全台圖書館館藏快速查詢、借閱. 於 findbook.com.tw -

#70.建築風格學(歐洲建築藝術經典-從古典到現代) - 博客來

書名:建築風格學(歐洲建築藝術經典-從古典到現代),語言:繁體中文,ISBN:9789579437967,頁數:528,出版社:龍溪,作者:威爾弗利德.柯霍,譯者:陳瀅世, ... 於 www.books.com.tw -

#71.文藝復興建築的特色與風格~ @ 遠離竹科: 一個平凡蠍子的BLOG

文藝復興(Renaissance)始於十五世紀的義大利佛羅倫斯(Florence), 在這之前, 歐洲的建築是充滿著尖塔、尖拱、肋拱、飛扶壁、與大面積彩色玻璃窗的哥德式(Gothic)風格。 於 chiyuanchin.pixnet.net -

#72.歐洲建築_百度百科

歐洲建築 是分佈在歐洲的古代建築的統稱。其風格在建造形態上的特點是:簡潔、線條分明、講究對稱、運用色彩的明暗,鮮淡來對視覺進行衝擊.在意態上則使人感到壅容華貴. 於 baike.baidu.hk -

#73.EP49 旅行心法 講點歐洲建築史 羅馬建築、哥德建築 - Apple ...

... 到底這些建築風格的特色在哪裡?明明看起來很像的建築風格,為什麼可能有不同的風格名稱?如何觀察這些歐洲、美州的建築,讓我們來聽聽今天的故事。 於 podcasts.apple.com -

#74.建築風格學:歐洲建築藝術經典從古典到當代 - 華人百科

建築風格學:歐洲建築藝術經典從古典到當代》是2006年10月1日由遼寧科技出版社出版的圖書,作者是威爾弗利德·柯霍。書名. 於 www.itsfun.com.tw -

#75.老房子家建築立面歐洲中世紀的傳統歐洲建築風格在白色背景查 ...

立即下載此老房子家建築立面歐洲中世紀的傳統歐洲建築風格在白色背景查出的向量例證向量插圖。在iStock 的免版稅向量圖庫中搜尋更多一組物體圖像,輕鬆下載快捷簡易。 於 www.istockphoto.com -

#76.歐洲五大主要建築風格,你都知道哪些? - 資訊咖

到歐洲一定得對歐洲建築有一定的了解。但一座又一座不同時期的教堂和古堡,不僅讓人看的眼花繚亂,真的要說也說不出個所以然。特別整理一期歐洲建築, ... 於 inf.news -

#77.歐洲建築風格的特點是什麼,歐洲歷史上的建築風格有哪些?

又譯作羅馬風,原意為羅馬建築風格的建築,是10-12世紀歐洲**教流行地區的一種建築風格。羅曼建築風格多見於修道院和教堂,承襲初期**教建築。 於 www.doyouknow.wiki -

#78.從歐元看歐洲建築史 - 蓁愛瑜家

最著名的建築有:德國科隆大教堂、巴黎聖母院、義大利米蘭大教堂等。 50 歐元- 文藝復興時期建築. 源自於法國的歐洲建築風格。整體風格較為高挑 ... 於 tracy531028.pixnet.net -

#79.建築風格學: 歐洲建築藝術的典型: 從古典到當代 - Google Books

建築風格學: 歐洲建築藝術的典型: 從古典到當代. Front Cover. 龍溪國際圖書有限公司, 2006 - Architecture - 528 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write ... 於 books.google.com -

#80.你不可不知道的歐洲藝術與建築風格| 誠品線上

你不可不知道的歐洲藝術與建築風格:歐洲藝術的美,蘊藏於建築、雕刻與繪畫中,本書帶你從四種不同的風格──羅馬式、哥德式、文藝復興和巴洛克風格,看懂她的俐落和 ... 於 www.eslite.com -

#81.歐洲建築裝飾風格的從古到今都有哪些? - ITW01

古羅馬建築是建築藝術寶庫中的一顆明珠,沿襲亞平寧半島上伊特魯里亞人的建築技術它承載了古希臘文明中的建築風格,凸顯地中海地區特色,同時又是古 ... 於 itw01.com -

#82.歐洲建築風格簡介:羅馬式建築及其特點 - 歷史趣聞網

歐洲建築風格 簡介:羅馬式建築及其特點闡明:羅曼建築是10~12世紀,歐洲基督教流行地區的一種建築風格。羅曼建築原意爲羅馬建築風格的建築, ... 於 www.lsqww.com -

#83.古蹟欣賞-台灣的近代建築(Tony的自然人文旅記第0513篇)

西方近代的建築思潮,在1920年以前,流行典雅復古的建築風格;1920年以後 ... 後,擺脫宗教清規戒律,追求自由時尚的世俗思想,因而逐漸流行於歐洲。 於 www.tonyhuang39.com -

#84.欧洲中世纪建筑风格(图解) -GrandCoast酷玩 - 伟大海岸 ...

伟大海岸GrandCoast 酷玩频道针对“拜占庭罗马式哥特巴洛克洛可可维多利亚” 等常见的欧洲历史建筑风格进行一个历史性的阐述,配以图解. 於 www.gdcoast.com -

#85.[實用] 一分鐘讓你搞懂歐洲那些建築風格,啥是巴洛克式,哥德式

一分鐘讓你搞懂歐洲那些建築風格,啥是巴洛克式,哥德式,文藝復興式~ 2016-09-20 由遨遊網評論員發表于旅遊到歐洲旅行一定得對歐洲建築有一定的了解 ... 於 disp.cc -

#86.一分鐘讓你搞懂歐洲那些建築風格,啥是巴洛克式 - 每日頭條

一分鐘讓你搞懂歐洲那些建築風格,啥是巴洛克式,哥德式,文藝復興式~ · 梁子卒 · 希臘式建築 · 這就是希臘式建築 · 羅馬式建築 · 拜占庭式建築 · 洋蔥頂 · 洋蔥 ... 於 kknews.cc -

#87.你一定要知道的欧洲建筑风格

(英文:Romanesque architecture)(又称罗马式建筑、罗马风建筑、似罗马建筑等),是10世纪晚期到12世纪初欧洲的建筑风格,因采用古罗马式的券、拱而得 ... 於 www.360doc.com -

#88.重要歷史時期的建築時間表 - Also see

有時候建築師會模仿古典風格,而設計師往往會拒絕或改進古典風格,但這個時代即使在 ... 到了1700年代,歐洲建築師們正在轉向複雜的巴洛克風格和洛可可風格,轉而採用 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#89.教你识别欧洲建筑 - 正一艺术

欧洲建筑 ,是分布在欧洲的古代建筑的统称,其风格在建造形态上的特点是,简洁、线条分明、讲究对称、运用色彩的明暗鲜淡来对视觉进行冲击,在意态上则使人感到壅容华贵, ... 於 www.zyzw.com -

#90.東豐綠色走廊最美,歐洲建築風格外表,卻有顆古早味的心

原文連結前幾天在東豐綠色走廊騎腳踏車忽然發現一家特別的店,外表是歐洲風格的裝潢裡面賣的卻是古早味的冰「200 days」真是特別的名字啊~ 戶外有 ... 於 matters.news -

#91.投稿類別:藝術類篇名: 歐洲建築風格研究作者

市立中山高中。二年十班。 指導老師:李佳臻. Page 2. 1. 歐洲建築風格 ... 於 www.shs.edu.tw -

#92.歐洲建築那麼美,但你真的看得懂嗎? - 壹讀

公元4 世紀,隨著基督教成為合法宗教,基督教藝術與建築也開始得到發展。在此基礎上發展起來的拜占庭帝國的基督教建築風格被稱為拜占庭風格。 十字架橫向 ... 於 read01.com -

#93.一文让你秒懂欧洲经典建筑风格| 干货收藏 - CareerEngine

风格 特征:和谐完美、典雅崇高. 经典元素:三角门楣、柱式. 代表建筑:雅典卫城帕特农神庙. 古希腊雅典卫城复原图. 古希腊是欧洲文化的摇篮,也是欧洲 ... 於 posts.careerengine.us -

#94.歐洲建築風格分類 - Vakuumte

歐洲建築 是分布在歐洲的古代建築的統稱。其風格在建造形態上的特點是:. 建築風格按不同的標準有不同的分類體系,按建築方式可以分為哥德式建築風格、巴洛克建築風格、 ... 於 www.vakuumtechnik.me