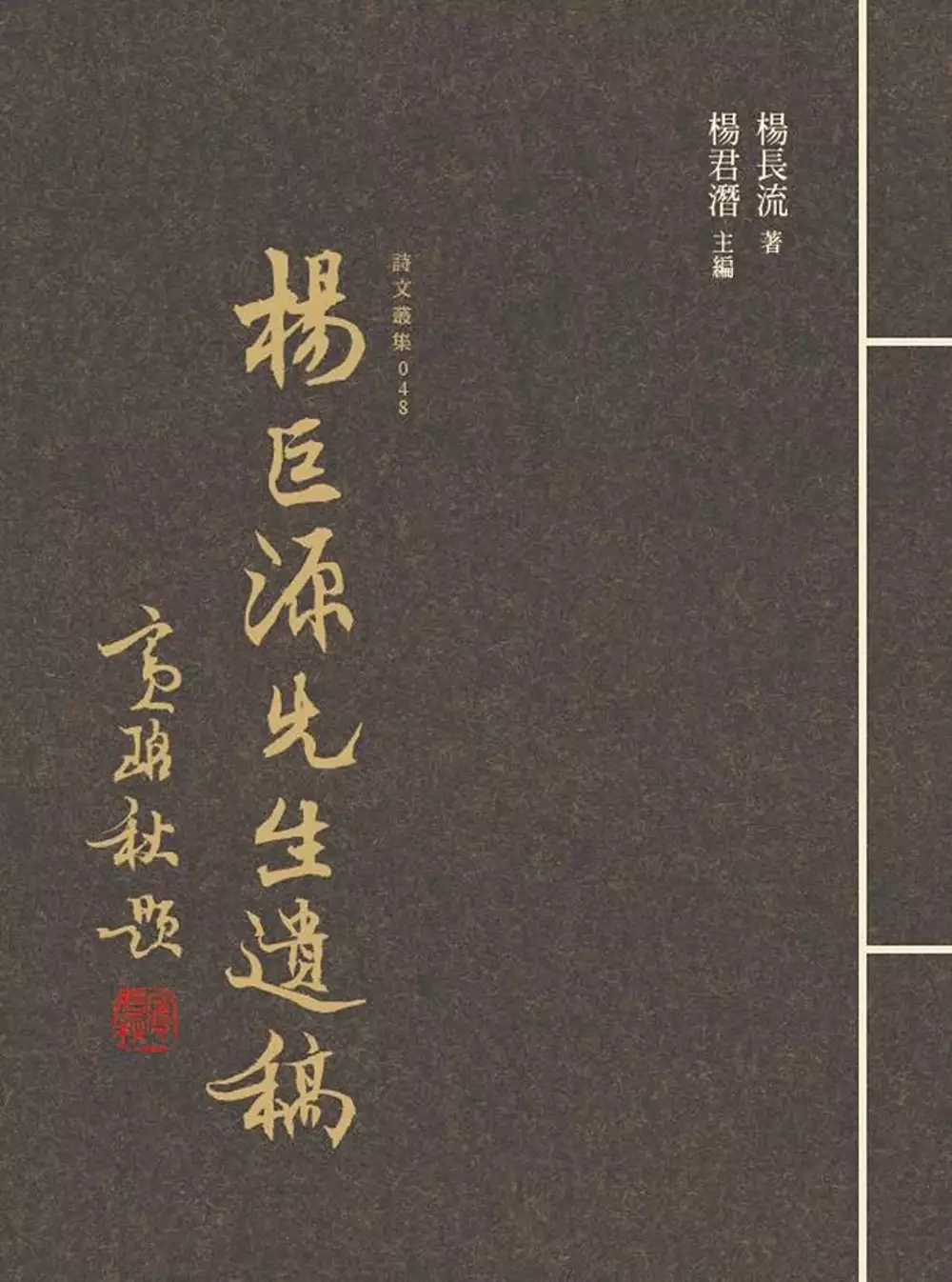

武荖坑的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊巨源寫的 楊巨源先生遺稿 和工頭堅的 時代的風:四段人生與半個世界【限量簽名版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[宜蘭蘇澳]武荖坑。天然漂漂河大人小孩都愛玩。玩水秘境也說明:宜蘭玩水景點|武荖坑風景區. 喜歡玩天然溪水的絕對不能錯過[武荖坑風景區],這裡的天然平緩寬闊的溪流,是夏日的消暑盛地,在這裡帶上你的充氣浮具 ...

這兩本書分別來自萬卷樓 和時報所出版 。

台北海洋科技大學 海洋休閒觀光系碩士班 陳孟谷所指導 張菽珊的 氣候變遷對觀光需求的影響-以宜蘭為例 (2020),提出武荖坑關鍵因素是什麼,來自於氣候變遷、天氣因子、觀光旅遊、迴歸模型。

而第二篇論文佛光大學 宗教學研究所 陳旺城所指導 蔡尚瑜的 宜蘭縣冬山鄉火燒城王爺廟與地方發展 (2019),提出因為有 三山國王、地方發展、火燒城、阿兼城的重點而找出了 武荖坑的解答。

最後網站宜蘭蘇澳景點〡武荖坑風景區〡溪水清涼又消暑, 親子戲水好 ...則補充:武荖坑 風景區〡相關資訊 · 全票〡$ 80元 · 優待票〡$ 60元(團體三十人以上;軍警、公教、學生、持退休證之65歲以下退休公教人員) · 半票〡$ 40元(國小一年級( ...

楊巨源先生遺稿

為了解決武荖坑 的問題,作者楊巨源 這樣論述:

本書內容以近體詩及詩鐘為主。近體詩包含五言絕句、七言絕句、五言律詩及七言律詩。主要詠田園山水與人際交流;詩鐘則除一唱至七唱外,還有魁斗格、比翼格、蟬聯格、分詠格、單詠格、鼎足格、晦明格、雲泥格、碎錦格等。都三百六十五首(副)。於日據時期,保存中華文化,或有小補焉。

武荖坑進入發燒排行的影片

武荖坑反光鏡右轉往下

很明確只有一條路

建議四驅有升高有下護板再來唷!

不然很容易撞底盤 我們這次三台都沒下護板

所以開得比較慢 近期沒什麼雨 床面水不深很清澈

但遇颱風或大雨下面地形又會有變化

這次去已經跟我上一次去不一樣

切記遇到下雨要觀察水面想好怎麼撤退喔!

記得離開要把垃圾帶走歐!

台灣的山跟水很美

但要記得尊重它!

#武荖坑 #跳水 #秘境

氣候變遷對觀光需求的影響-以宜蘭為例

為了解決武荖坑 的問題,作者張菽珊 這樣論述:

世界各國一直高度重視「氣候變遷」及「全球暖化」相關議題,近年來「氣候變遷」已漸漸將全球暖化一詞取代,氣候模式不僅是影響全球暖化惡化,更衝擊環境及生態,氣候改變的不只有周遭生活溫度的變化,更是影響及威脅到生活中各個層面。報告中甚至指出全球變暖的速度超出預期,早期主要討論中指出人為活動會對於氣候產生影響,而從1950年開始,從觀測大氣和海洋變暖、積雪和冰蓋減少、海平面上升、溫室氣體濃度增加之中,察覺許多變化在近數十年到數千年之間都不曾發生過的。觀測現象顯示,全球氣候變暖已經是無庸置疑的(中央氣象局)。觀光旅遊已成為現代人不可或缺的重要活動之一,從事觀光旅遊動機包含足夠可支配的金錢及時間。從政府於

1998年1月開始推動隔週週休二日起,全臺灣旅遊業不論國內、外開始蓬勃發展,政府於2001年1月起再發佈,取消部分國定假日進而實施週休二日,在政府這些利多的政策推動下,也讓國人對觀光休閒旅遊越來越重視。雪山隧道於2006年通車後,為觀光產業帶來大量的人潮,宜蘭縣位於臺灣東北角,有著三面背山、一面向海特殊的地形,而且擁有自然生態、養生冷溫泉、豐沛海洋資源,因雪山隧道開通後交通便利及風景優美、美食三大優勢,在每逢節日、假日國五必塞車情況下,宜蘭依然成為國人熱愛的國內旅遊縣市之一。本研究應變數資料來源為觀光局2010年~2019年宜蘭縣13處景點遊客人數,自變數資料來源為中央氣象局之每月溫度、雨量、

風速、濕度、降雨日數當作天氣的變數,以上述資料進行OLS迴歸分析,本研究目的探討宜蘭縣的旅遊人數是否會因氣候因素造成對觀光需求的影響。研究結果顯示,天氣因子中溫度對宜蘭地區旅遊影響是正向顯著的,「溫度」正向顯著影響景點:龜山島海域遊憩區、外澳濱海遊憩區、冬山河親水公園、太平山國家森林遊樂區、蘇澳冷泉,「溫度」負向顯著影響:大里遊客服務中心。「雨量」負向顯著影響景點:在龜山島海域遊憩區。「風速」正向顯著影響景點:外澳濱海遊憩區、冬山河親水公園、蘇澳冷泉、國立傳統藝術中心。「濕度」正向顯著影響景點:國立傳統藝術中心。「降雨日數」負向顯著影響景點:冬山河親水公園、棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區、蘇澳

冷泉、國立傳統藝術中心。不受5個天氣因子影響的景點:北關海潮公園、武荖坑風景區、五峰旗風景區、龍潭湖,此研究結果可供相關單位在政策制定之卓參。

時代的風:四段人生與半個世界【限量簽名版】

為了解決武荖坑 的問題,作者工頭堅 這樣論述:

台灣最資深的部落客,工頭堅, 一位以既不文青又不清新的ID闖蕩網路海及旅遊山的中年大叔, 交出了他四段人生的第一份旅者指南。 指示的不是旅行中的行程安排,而是旅者人生中的自我對話。 走過四個時代,踏遍半個世界, 還有什麼回憶陪伴著你?還有什麼景象觸動著你? 還有什麼人事牽絆著你?還有什麼時空吸引著你? 而我對世界之深情,不過是回應世界予我之幸運。 因為父親,直接而深刻地認識了日本,眷戀著東洋文化的內斂與細緻; 因為摯友,迎來了遙遠而壯麗的美國夢; 因為傻勁,踏上了歐亞的旅路,勇敢為愛走天涯; 因為工作,而遇見炙熱而整潔的新加坡、綻放千年風華的京都、神秘又奇幻

的地中海沿岸; 因為電影和音樂,深深陷入「香港影響」之漩渦,始終懷念著這座玻璃之城; 因為未來,啟動了一場人生的巨變,從此遨遊在網際藍海之中; 因為是「第一個」,第一眼就定下了與吳哥難分難解的愛戀; 因為「偶像崇拜」,終於實現了前進古巴的朝聖之旅…… 工頭堅將歷時四個十二年、橫跨半顆地球的厚厚一疊旅行記憶全數攤開, 精煉淬礪出最難以忘懷的人事、時空、景物, 在這些變與不變中間,重新定義旅行之於個人的時代意義。 名人推薦(依姓名筆劃排序) 朱和之、船橋彰、陳蕙慧、張鐵志、黃威融、舒國治、詹宏志、廖科溢、韓良憶 各界名人乘風盛讚 作者簡介 工頭堅(K

en Worker) 本名吳建誼。1966年出生於宜蘭羅東。台灣網路發展早期的趨勢觀察者,是台灣最資深部落客之一,被中國學者譽為華文世界最早探討網誌(部落格/博客)趨勢的新媒體作者,並於2015年被《數位時代》雜誌評選為「改變台灣網路面貌20人」之一。 2002年後進入旅遊業,歷任時報旅遊客服專員、行銷企劃、國際領隊。2010年轉任雄獅旅遊集團,參與創辦欣傳媒,先後擔任社群發展部資深總監、《一次旅行Bon Voyage》、《欣旅遊》總編輯等職務。 曾多次擔任「全球華文部落格大獎」評審暨頒獎典禮主持人,並首開旅遊業之部落格行銷(blog marketing)模式,與團隊共同獲選

為當年《e天下》之「e時代行銷王」殊榮。2015年與「數位文化協會」的好友,共同創辦《旅飯 Pantravel》,並獲選為《Shopping Design》雜誌 2016 Taiwan Design Best 100 之「最佳藝文設計服務平台」之一。 亦曾擔任中天綜合台《台灣腳逛大陸之魅力城市》節目主持人。同時也是《旅行台灣:名人說自己的故事》、《遇見幸福的地方,放掉憂愁的旅程:慢遊屏東手札》等書籍之共同作者,其他文字則散見於網路上與雜誌中。 《時代的風》是他多年來第一本個人著作。 推薦序 作者序 一九六六至一九八一 【無論幸運或不幸,我終究成了今天的我】

宜蘭羅東│魅惑的鄉愁 台北中山區│行李員之戀 台北士林│天才小釣手與棒球旋風兒 韓國│世界的門扉 日本關西│博覽會洗禮 日本東京│Perfect Storm 一九八二至一九九一 【一直在想像中旅行】 永和與西門町│在幻想中旅行 新加坡│不變的溫暖 台北東區│當時什麼都沒有,只有夢想 巴黎│無處不浪漫 瑞士南法│橫跨歐亞的傻勁 舊金山與矽谷│網路革命前的恬淡時光 北美太平洋岸│有風景的生活 芝加哥│摯友重逢夜城市 洛杉磯│夢想,近未來 富士山│浪人廢青 一九九二至二○○二 【試煉與召喚】 日月潭│灰藍的晨霧 香港│玻璃之城 Cyberspace│網際奇航 紙上行旅│閱讀的軌跡 溫哥華│療

癒與新生 二○○三至二○一四 【我之於世界的深情】 松江路│白襯衫的逆襲 台灣高山與老街│禮物 龜山島│部落客旅行團 吳哥窟│叢林秘境的微笑 京都│千年繁華,歷史旅行 地中海│羅馬帝國的光影 中國│台灣腳,逛大陸 古巴│朝聖之路 紐約│Empire State of Mind 後記 風吹哪頁讀哪頁 作者序 或許是由於我在工作領域上微不足道的名氣,也或許是基於不放棄任何可能性題材的努力,過去這些年,的確有一些在出版界工作的朋友,私下發訊或來信詢問我出書的可能性。 誠然,能夠出版一本自己的書,是包括我在內的許多人之夢想,但隨著環保意識高漲以及網路內容的豐富多元與容易取得,出書,

無疑是一件需要更多道德勇氣的事。如何證明自己的文字確實有被印刷成白紙黑字的價值,而不至於愧對被砍伐的木材,以及讀者的無論實體或虛擬之錢包,都是令我猶豫的原因。更不用說,由於在網路和旅遊產業各種事務的忙碌,幾乎占據了我所有時間與精力,連個人部落格都不勤於更新,遑論靜下心來好好整理文稿。 即使克服了時間因素,還有題材的問題。是,我不是不能寫,但要寫什麼呢? 如此想來,則個人既無跨越數年的貧窮自助壯遊,亦無從亞洲騎到歐洲的鐵馬單車或經年徒步之苦行,更無憑著意志力與生命力征服南北極或喜馬拉雅山之豪舉,或長年深入某些人們依然陌生的國度與文化,或對於美食與設計如數家珍信手拈來,或文字清新討喜令

人莞爾,或最起碼,相片也稍微拍得好一點……儘管曾有一兩次認真訂下主題,甚至已整理了許多相片與文字,但一個忙碌閃神,關於該題材的最佳時機又已錯過。無論這是藉口或事實,關於書的事,似乎就這麼無限期地延宕下來。 直到二〇一四年底的某個時刻,突然有股深刻而強烈的感受,從心底升上來。彼時我已經屆滿四十八歲,如果以「十二」這個在人類曆法中常用的神奇數字來做為一個階段,驀然回首,人生已過了四個十二年,準備迎來第五個,也可能是最後一個工作階段的年份。 正如某些作家描述他們寫作時,筆下的主角常會有自己的生命、發展出原先無法想像的情節一般,這四個十二年的故事,也有種「想被說出來」的強烈欲望,彷彿如果不

完成這件事,就無法再往前、進入到下一個階段。 於是我開始著手整理一些散落在各處的、關於過往經歷的文字。幾年前曾嘗試利用推特(Twitter)這般的微網誌做為工具,以每則一百四十字的方式,寫了幾個月的「微連載」,回憶年少的成長歷程。雖然最終如同許多曾許下的志願一般,未能堅持完成,但以這些簡短的篇章為基礎,開始慢慢往上堆疊累積,事實上又經過無數次的改寫、刪修與補充,在庸碌的日常中,斷斷續續又花了兩年時間,才慢慢有了較完整的結構與樣貌。 儘管這些文稿原本仍是以各個階段的幾次旅行為主軸,但在書寫的過程中,發現自己總熱衷於描述每個年代的時空背景,原因無他,只因為那些光陰、那些回憶,往往是吾輩

如今所擁有最好的寶物。 我們這代人,年輕時曾被稱為「新人類」、「X世代」,頗有引領風騷、承先啟後之態勢,但隨著網路革命襲來,年輕一輩所能獲得的知識與成就,早已後發先至、彎道超車。但我仍覺得這代人是幸運的,我們雖未曾經歷長輩口中的戰亂或艱苦歲月,但仍曾體會過那時代的尾聲,並深受其影響;而在數位時代撲天蓋地而來的時刻,也慶幸還沒老到學不了新把戲。我們也曾見證過許多新事物、新風潮的誕生,其中有許多元素,構成了當下的時代風貌。如果這些文字能夠鼓舞與我同一世代的人,開始書寫紀錄自己的回憶,則作者之野人獻曝、拋磚引玉,也就有點意義了。 作者本人固然期許自己妙筆生花、幽默機智、描寫生動,不要讓它

看起來像是叨叨絮絮的流水帳,奈何才情有限,要把往事說得全,或說得巧,似乎超過了能力範圍,以致永遠難以完成,因此嘆了一口氣,基本放棄文學性的追求,老老實實說故事,把過去四個階段的人生,重點式地記錄下來。也感謝編輯,如果這些文字讀來不至於飄忽跳躍,那都是他們的功勞,使得原本破碎零散的意念,有了尚稱連貫的氣味;並感謝設計的建議,用鐵道旅行的節奏,營造出一個又一個隧道的意象。 我在時代的風中前行,並試著將沿途的風景,說給你聽。 宜蘭羅東 魅惑的鄉愁 在幼年最初的記憶中,有這麼一幅景象:一方連著一方深不見底的水池,池中浮著一根根的巨木;背景遠方天邊是太平洋上捲起的灰色積雲,映射在深綠的池面上,

與泡過水的原木色調,組成一張色彩沉靜的水彩畫。 那景象對年幼的我充滿魅惑,總覺得有股說不出的神秘,又夾帶著深刻複雜的情緒——如今的我,名之為鄉愁。直到許多許多年後,在羅東的林業文化園區,才重新找回這睽違近四十年的風景。 宜蘭羅東是我的出生地,但童年的記憶中當然沒有目前為人熟知的夜市或冬山河親水公園,如果用後來熱衷於探究每個城鎮發展與形成的歷史興趣去回溯,則羅東以原本蘭陽平原上的小聚落,而在日本時代成為太平山林場的木材集散地,想像中,當時應該是諸多木材加工廠與伐木工人及眷屬居住與消費之所在,因而成了蘭陽溪南的商業中心,與溪北的政治中心宜蘭,各有其地方個性。 出生的確切地點,是在博愛醫院斜對面、羅

東國小旁的一處矮房。老家已經在多年前拆除,現址做為停車場。以前都聽大人稱那地方叫十六份,查了鎮公所資料,才知道早在一九一四年鐵路通車後,鐵路以東的羅莊仍稱十六份,鐵路以西,已經分割為南昌和南豪。我的老家,就在南昌里。 儘管很小的時候就隨著全家人移居台北,從此成為一個和出生地沒有太多聯繫的城市小孩,但故鄉畢竟是故鄉,生活記憶雖然匱乏,情感認同依然強烈,也曾是童年暑假最盼望的去處。從坐火車過山洞的期待、騎腳踏車去釣魚的欣喜、坐在漁船頭從北方澳渡海到南方澳的刺激;還有,和曾任羅東鎮長的二伯公爬上未完工的梅花湖畔三清宮,被一條爬上腿腹的小青蛇嚇到狂奔的破膽印象;連初次學會如何游水,都是在武荖坑。 如我

這一代的台灣民眾,一般從外地來到台北,多是因父叔輩進城讀書或就業從此定居下來的,祖父母多留在原址,因此還有個故鄉可回去,但我家的搬遷,據說是因為來台北工作的家人請求,因此阿公決定,舉家北上。在返鄉青年成為一股時代風潮的此刻,我少了個「鄉」可「返」,不能不說是心中的遺憾。 話說回來,我阿公是個蠻有意思的人。

宜蘭縣冬山鄉火燒城王爺廟與地方發展

為了解決武荖坑 的問題,作者蔡尚瑜 這樣論述:

談台灣的民間信仰幾乎不可不談的便是台灣的移民歷史,在苦征惡戰的環境下,信仰便是墾民的心靈寄託,是安穩人心的存在,這也是在台民間信仰蓬勃發展的原因。而早期居民逐地而居,在一片荒無的未知之地,尋找容身之處,所到之處,無一不有信仰的痕跡,因此將信仰與地區發展一同談起。 以本文所探討的火燒城王爺廟而言,所處大環境蘭陽地區,有哪些族群?先民因何契機來此?本地的行政區域劃分,發展脈絡為何?本廟是否有不同於其他廟宇的特色?隨著時間軸的推演,廟宇是否有順應時勢產生那些改變?廟宇與地方的發展互動關係為何?筆者希望能透過研究,瞭解寺廟與地方發展的背景脈絡。 宜蘭地區的墾拓早在吳沙之前即有零星聚落,但吳沙

入蘭始為千帆發展的象徵,溪南地區直至知府楊廷理頒布喻蘭令後才方興未艾,也因此成為各州客家人的落腳之處。 早期來墾拓的五府客家人將其鑿圳的技術運用於此,從武荖坑引水而鑿的水圳密布,水質清澈,背山面海,作物豐收,可以想見有許多自然資源,先民將此視為引以為傲的居所,但也因此成為眾人覬覦的寶地,閩南河洛人試圖以武力強行佔領,雖未成功但實使客家人財殫力痡,有部分黯然離開此地。 儘管如此,其歷史的足跡仍然保留了下來,火燒城王爺廟坐落在此,看盡百態興衰卻歷久不衰,從鸞堂、過火、斗堂、安太歲,光明燈、文化節,力求在時代的洪流下,保留信仰的初衷,透過不斷的轉型,結合社區的發展,將三山國王信仰發揚光大,成為三

山王爺信仰中心廟宇。

武荖坑的網路口碑排行榜

-

#1.[宜蘭-蘇澳鎮]武荖坑風景區

炎熱的夏天除了窩在冷氣房,你還有更好、更健康的選擇,那就是「武荖坑風景區」,也是「宜蘭綠色博覽會」的會場。 武荖坑屬於新城溪水域, ... 於 fishbar.pixnet.net -

#2.武荖坑風景區(武荖林泉)

「武荖坑」位於冬山鄉與蘇澳鎮交界處,屬新城溪水域,由於此地擁有綺麗的山水風光,昔日又稱「武荖林泉」,今日為「新蘭陽八景」名勝之一。 今日「武荖坑」已開發為 ... 於 okgo.tw -

#3.[宜蘭蘇澳]武荖坑。天然漂漂河大人小孩都愛玩。玩水秘境

宜蘭玩水景點|武荖坑風景區. 喜歡玩天然溪水的絕對不能錯過[武荖坑風景區],這裡的天然平緩寬闊的溪流,是夏日的消暑盛地,在這裡帶上你的充氣浮具 ... 於 dramastory2019.com -

#4.宜蘭蘇澳景點〡武荖坑風景區〡溪水清涼又消暑, 親子戲水好 ...

武荖坑 風景區〡相關資訊 · 全票〡$ 80元 · 優待票〡$ 60元(團體三十人以上;軍警、公教、學生、持退休證之65歲以下退休公教人員) · 半票〡$ 40元(國小一年級( ... 於 natsuphil.com -

#5.武荖坑風景區

武荖溪位於冬山鄉、蘇澳鎮交界處,是由武荖坑溪與東武荖坑溪的匯流處所形成的溪谷,全長約24公里。早期先民以為溪谷含有沙金,很多人曾湧入淘金,耗盡家財,結果鍛羽 ... 於 www.ctnet.com.tw -

#6.【宜蘭玩水景點】武荖坑風景區~門票只要80元,露營、烤肉

【宜蘭玩水景點】武荖坑風景區~門票只要80元,露營、烤肉、戲水、體驗自然環境生態、室內景點,好好玩. 19987. 請往下繼續閱讀. 於 s045488.pixnet.net -

#7.武荖坑風景區(武荖林泉)附近住宿

熱門旅遊日期 · 武荖坑風景區(武荖林泉)附近前五名的優質飯店 · 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店 · 貳十二度行旅 · SUAO Backpackers蘇澳精品客棧 · 享日子 · 冬山驛青年旅館 · 瓏山林蘇 ... 於 www.agoda.com -

#8.宜蘭綠色博覽會武荖坑風景區登場(圖) | 中央通訊社

2023宜蘭綠色博覽會31日起在蘇澳武荖坑風景區登場,園區規劃多處展館、裝置藝術及體驗區,傳達環境生態永續概念,吸引親子與學生入園參觀。... 於 today.line.me -

#9.在蘇澳鎮武荖坑風景區,辦理『春遊綠博大手牽小手親子 ...

我們將於112年3月31日(星期五)上午6點30分至9點30分,在蘇澳鎮武荖坑風景區,辦理『春遊綠博大手牽小手親子齊步走健走活動』, 112-03-13, 分享 ... 於 san.ilshb.gov.tw -

#10.露營烤肉、武荖坑溪玩水秘境

選定到宜蘭縣蘇澳鎮「武荖坑風景區」旅遊,本來2020年綠色博覽會是辦在這裡, 因為疫情關係,所以取消(每年幾乎都是辦在這),但是有許多已佈置好的 ... 於 m.mamaclub.com -

#11.武荖坑風景區| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

武荖坑 風景區位於宜蘭縣冬山鄉和蘇澳鎮的交界處,屬於新城溪的水域,河道由此處進入平原,展現出特有的山水綺麗風光,溪水水質清澈透明,因此享有「蘭陽第一林泉」 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#12.武荖坑風景區> 觀光景點

武荖 溪谷林木茂盛、清流激湍、怪石嶙峋、曲徑蜿蜒、泉水甘醇,素有「武荖林泉」美譽,也是新「蘭陽八景」之一。區內草坡翠綠,溪中有數座欄砂壩,形成幾座小瀑布,清流碧湍 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#13.宜蘭景點爆人潮五峰旗、清水地熱、武荖坑停車場總量管制

清明連假第2天,宜蘭天氣晴朗,礁溪鄉五峰旗風景區、三星鄉清水地熱,以及舉辦綠博的武荖坑園區,人氣爆棚,湧進大量遊客,停車場客滿,在9點至10點之 ... 於 news.ltn.com.tw -

#14.宜蘭蘇澳景點|武荖坑風景區|露營.烤肉.玩水.野餐|夏天最棒的 ...

武荖坑 風景區,其實是位在宜蘭縣冬山鄉與蘇澳鎮之間。為戶外生活樂園,以露營、戲水、野外活動為主。 風景區占地遼闊,可同時容納千人 ... 於 momotravel.tw -

#15.旅遊景點評論- (蘇澳, 宜蘭)武荖坑風景區

武荖坑 風景區:查看Tripadvisor 上在宜蘭蘇澳的旅遊景點排名,瀏覽關於武荖坑風景區的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#16.蘇澳鎮武荖坑橋南中央分隔島(逆)即時影像

蘇澳鎮武荖坑橋南中央分隔島(逆)監視器畫面由交通部公路總局提供,即時影像監視器網站提供台灣各地旅遊景點、市區道路、省道、國道高速公路等CCTV 閉路電視攝影機即時 ... 於 tw.live -

#17.武荖坑風景區- 宜蘭

簡介. 武荖坑屬於新城溪水域,河道在此進入平原,展現出特有山水交融的綺麗風光,昔稱「武荖林泉」,屬「新蘭陽八景」的名勝。兩岸坡地氤溫有利茶作,茶味特別清香 ... 於 www.sakurahotel.com.tw -

#18.武荖坑風景區- 宜蘭

「武荖坑」位於冬山鄉與蘇澳鎮交界處,是由武荖坑溪與東武荖坑溪的匯流處所形成的溪谷,經開發為風景區,園內規劃廣大草坪可供露營、遊憩等。而每年的宜蘭綠色博覽會均 ... 於 www.lanyangnet.com.tw -

#19.交通資訊-武荖坑風景區 - 永續樂園(宜蘭綠色博覽會)

交通資訊 ; 火車. 冬山火車站-步行至客運<冬山站> 搭乘市區客運至<東城站>下車 ; 國道客運. 國光1879(圓山、南港發車) ; 市區客運. 平日:國光客運1766 頭城-南方澳每30~40分鐘 ... 於 2020.yilangreenexpo.campaign.tw -

#20.Travel&Hotel大台灣旅遊資訊網-宜蘭旅遊武荖坑風景區介紹

草坡翠綠溪水潺潺的消暑好去處‧武荖坑風景區 · 宜蘭武荖坑屬於新城溪水域,河道在此進入平原,展現出特有山水交融的綺麗風光,屬「 新蘭陽八景」的名勝,區內林木 ... 於 travel.tw.tranews.com -

#21.武荖坑風景區暑假開放戲水,水深適合全年齡的孩子

宜蘭最新玩水景點,冰涼天然戲水池,小魚幫你去角質,還可以露營、野餐、烤肉 ... 票價: 全票80元/優待票60元/敬老票40元停車費:大客車100元、小客車50元 ... 於 bobowin.blog -

#22.宜蘭蘇澳武荖坑露營區(65) - 宏&蓉的野外生活- 痞客邦

20190323~25 宜蘭蘇澳武荖坑露營區(65) 一說到宜蘭武荖坑周遭曾去過的朋友評價都不是很高>"< 聽著他們的回憶我的腦海中勾畫出來~ 武荖. 於 sujungyuo970926.pixnet.net -

#23.《宜蘭蘇澳》武荖坑風景區| 2023綠色博覽會登場!露營、烤肉

武荖坑 風景區| 門票&開放時間 ; 全票, $80, 一般民眾 ; 優待票, $60, 30人以上團體、軍公教、學生、110公分以下兒童、持退休證且未滿65歲長者。 ; 敬老票, $40, 65歲以上持有 ... 於 www.welcometw.com -

#24.宜蘭綠色博覽會回歸武荖坑風景區蘇澳鎮開心迎接遊客 - 經濟日報

武荖坑 風景區位於蘇澳鎮,生態綠舟位於冬山鄉,該帶狀性活動每年的參觀人數約40萬至45萬人次,帶動周邊經濟益約3至4億元,以致於兩個鄉鎮都爭取活動去辦。 於 money.udn.com -

#25.武荖坑茶- 天下茶事- 宜蘭

畫家藍蔭鼎著作「畫我故鄉」-『武荖坑』一文中寫著: 故鄉羅東與蘇澳之間,有一條從高山上流下來清澈如鏡的溪流『武荖坑』。上流一帶山地四時雲霧壟罩,朝風夜露、氣候 ... 於 www.yilantea.com.tw -

#26.武荖坑風景區

武荖坑 風景區面積達400公頃,位於冬山鄉與蘇澳鎮交界處,是由武荖坑溪與東武荖坑溪的匯流處所形成的溪谷,今屬「新蘭陽八景」之一。園區擁有寬敞的露營場地,提供 ... 於 yilan.fun-taiwan.com -

#27.蘇澳鎮武荖坑風景區

位於冬山鄉與蘇澳鎮的交界處,是由東西兩股溪水匯流而成的溪谷,設有露營區級數座欄沙壩,行成數道山瀑布,而且溪水清澈,現在已開發成一個游樂區,每年春季的綠色 ... 於 www.lotungfa.org.tw -

#28.武荖坑風景區- 維基百科,自由的百科全書

武荖坑 風景區,是位在中華民國宜蘭縣冬山鄉、蘇澳鎮之間的風景區。由宜蘭縣長陳定南任內完成規劃,游錫堃上任後予以發包完成興建,於1996年8月8日落成,為戶外生活 ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.武荖坑風景區| Wuhan

武荖坑 風景區 · 粉絲專頁 · 野餐園區 · 宜蘭縣蘇澳鎮武荖路76號, Wuhan, Taiwan · +886 3 995 2852 · [email protected] · 營業中 · 評分· 4.1(153 則評論) · 查看更多有關武 ... 於 www.facebook.com -

#30.武荖坑風景區Wulaokeng Scenic Area - 宜蘭 - 靜園渡假別墅

簡介. The valley of Wulaokeng River is located in the boundary of Dong Mountain (Dongshan) town and Su-ao Township. Mountains, forests, and streams in this ... 於 www.yslrt.com -

#31.宜蘭武荖坑風景區露營介紹

武荖坑 露營區屬於新城溪水域,展現出特有山水交融的綺麗風光,昔稱「武荖林泉」,屬「新蘭陽八景」的名勝。武荖坑露營區範圍達400公頃,其中規劃露營 ... 於 news.easycamp.com.tw -

#32.武荖坑/ 河岸空間/ 勘景宜蘭

武荖坑. 武荖坑位於蘇澳和冬山交界處,溪流在此進入平原,山水交融風光綺麗,溪水清澈素有「武荖林泉」美名。和冬山河同屬宜蘭河川整治示範點,不過位於山區的武荖坑溪 ... 於 yilancamera.e-land.gov.tw -

#33.蘇澳地區農會-休閒旅遊

地區景點 · 旅遊消費 · 旅遊資訊 ; 蘇澳鎮武荖坑風景區宜蘭縣/ 蘇澳鎮. 基本介紹 · 臨近住宿. 位於冬山鄉與蘇澳鎮的交界處,是由東西兩股溪水匯流而成的溪谷,設有露營區級 ... 於 www.suaofarmer.org.tw -

#34.武荖坑秘境 - 勁好玩

武荖坑 秘境是我在北宜高通車後一直考慮要不要公開的秘境,宜蘭未蒙其利先受其害,許多景點被大量湧入的遊客所佔據,連過年不塞車的宜蘭竟也寸步難行, ... 於 www.thinkclub.com.tw -

#35.宜蘭蘇澳|武荖坑秘境林道|溯溪|泊車|親子戲水|裸泳|泊車介紹 ...

導航地址:宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路25號(五路財神武荖坑)一路往前就會到了 ... 讓畫面較流暢#宜蘭#蘇澳#武荖坑#林道#裸泳#戲水#游泳#溯溪#親子#烤肉#全家. 於 www.youtube.com -

#36.武荖坑風景區- 露營區 - 風景和書屋- 痞客邦

露營區分為AB二區,這邊都是A區的照片往內移動這是遊客中心露營區有附設不少東西挑一個走過去看看,有吃東西用的長椅以及烤肉爐子水最邊邊有步道. 於 anoli.pixnet.net -

#37.宜蘭景點【武荖坑風景區】銅板價玩天然溪水透心涼!烤肉

【武荖坑風景區】 · 地址:宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路75號 · 入園停車費:大客車100 元、小客車50 元、機車20 元 · 開放時間:08:00~22:00,露營遊客請於21:00 ... 於 www.chenchao.com.tw -

#38.宜蘭景點》蘇澳武荖坑風景區,宜蘭綠博戶外主題永續樂園

宜蘭假日推薦景點,蘇澳武荖坑風景區,2020年宜蘭綠博因為疫情緣故,市府取消舉辦,原本設置好的花海、藝術裝置直接轉變主題公園,大家只要付原本武荖 ... 於 bunnyann.com -

#39.野溪活水,天然漂漂河玩個千遍也不厭倦~宜蘭武荖坑風景區

宜蘭玩水景點除了東岳冷泉,玩法多元的就是武荖坑風景區,過去由於地形關係禁止玩水,2018武荖坑風景區整修重新開放,玩水烤肉露營都可以! 於 tw.travel.yahoo.com -

#40.武荖坑風景區- 蘇澳鎮- 宜蘭縣

武荖坑 風景區位於宜蘭縣冬山鄉和蘇澳鎮交界處,風景區範圍廣達400公頃,可溯溪、戲水、垂釣、野餐、露營等,其中露營地規劃有70公頃,並可同時容納1000人露營且活動; ... 於 www.travelking.com.tw -

#41.【宜蘭景點】武荖坑林道半日遊|廢棄的絕美吊橋

武荖坑 林道,位在宜蘭蘇澳與南澳之間,林道全長約17公里,入口處無特別管制。林道沿著武荖坑溪溪谷開築,沿途有多處溪澗過水路,來這裡,就準備好開車撩溪 ... 於 muracamp.com -

#42.武荖坑風景區| 關鍵字新聞

關於武荖坑風景區的中央社新聞。24小時報導國際、財經、科技、醫藥、生活、運動、教育、政治、影劇、社會、地方即時新聞的網站,並提供社群討論、分享 ... 於 www.cna.com.tw -

#43.武荖坑風景區

武荖坑 风景区,是位在中华民国宜兰县冬山乡、 苏澳镇之间的风景区。由宜兰县长陈定南任内完成规划,游锡堃上任后予以发包完成兴建,于1996年8月8日落成, ... 於 xbth.wi-mex.pl -

#44.【宜蘭 親子景點】武荖坑戲水趣!有救生員的溪邊玩水

以前去過兩次童玩節,覺得水質令我害怕&##128552; 這次到宜蘭轉往武荖坑玩天然的溪水,真的大推!! &##129321;彭兒直接大喊每年暑假都要來一次! 於 pongala.pixnet.net -

#45.體驗餵羊、魚咬腳,野溪玩水最消暑~宜蘭武荖坑風景區

【武荖坑風景區】除了玩水外,也有露營、烤肉服務,也很適合帶野餐墊來享受親子野餐樂趣,現在還有餵羊體驗,好像是暑假限定,炎炎夏日還在想著要帶孩子到 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#46.宜蘭親子玩水景點▶ 武荖坑風景區▶ 炎炎夏日消暑妙方超 ...

來到【武荖坑風景區】除了泡在溪裡戲水外,園區裡還有規劃露營區、烤肉區,或是帶著野餐墊及食物來享受快樂親子野餐時光也很棒唷! 於 eeooa0314.pixnet.net -

#47.武荖坑野餐趣。蘇澳夏日野溪戲水露營區|新蘭陽八景

野餐地點位於武荖坑風景區,這是由武荖坑溪與東武荖坑溪匯流處所形成的溪谷,也是宜蘭綠博的常態場地。此地溪水平緩,水深平均50公分,園區內自然景觀 ... 於 margaret.tw -

#48.2020武荖坑滑水同玩節 - 海樂影業股份有限公司

預約你的中秋假期&雙十假期!! · 2020武荖坑滑水同玩節 · 演出日期:2020/9/27、10/1~10/4、10/9~10/11 · 活動時間:9:00~18:00 (17:00停止入園),10/5-10/8 ... 於 deepjoy.kktix.cc -

#49.武荖坑林道- 山林資源 - 林務局

武荖坑 林道位於宜蘭縣蘇澳鎮與南澳鄉間,屬蘭陽河流域集水區範圍,途經羅東事業區92至98及101林班,修築長度約為17.29公里,因本林道區域內石灰礦產 ... 於 www.forest.gov.tw -

#50.Driving directions to 武荖坑風景區, 270宜蘭縣蘇澳鎮

Realtime driving directions to 武荖坑風景區, 270宜蘭縣蘇澳鎮, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers. 於 www.waze.com -

#51.宜蘭「吊橋秘境」消暑玩水、體驗野營生活!同框山景溪流美到 ...

宜蘭蘇澳最新最熱門景點武荖坑林道,神秘的信大水泥採礦場、溪水水質清澈、吊橋,溪水清澈、溪流緩且不深,夏天是戲水勝地,重點是還有水廁、提供洗熱 ... 於 travel.ettoday.net -

#52.武荖坑風景區

武荖坑 風景區. 武荖坑風景區. Top posts. 去年因為疫情而取消,今年又來到宜蘭報到✌️ #2021宜蘭 · 【 綠博• 花花世界】 在宜蘭綠色博覽會中種植了很多花卉. 於 www.instagram.com -

#53.武荖坑風景區20206大分析! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

歷經22年整治,武荖坑風景區的「溪水區」於2018年暑假重新開放! 範圍自上游的舊有旅客服務中心至下游停車場,全長約800公尺的水道,平均水深僅約50公分,現場更 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#54.武荖坑露營

而第二露營區靠近小賣部,適合時常嘴饞愛買零食的你。 武荖坑林道最新全程路況|off road玩水的林道|露營烤肉玩水釣魚好地方武荖坑林道適合闔家出遊 ... 於 lovelacetech.es -

#55.臺灣蘇澳鎮武荖坑風景區附近10 間最佳飯店

請輸入您的日期以查看蘇澳鎮飯店最新價格和優惠. 搜尋武荖坑風景區附近住宿. 於 www.booking.com -

#56.宜蘭-武荖坑渡假山莊超值優惠方案

只要999元起,即可享有【宜蘭-武荖坑渡假山莊】綠生活。輕旅行AB.雙人/C.四人/D.八人專案〈含A.(303/501雙人套房)/B.102親子套房/C.(301/302/502四人套房)/D.101八人 ... 於 www.gomaji.com -

#57.武荖坑雙人套房

武荖坑 雙人套房. 房價介紹. 平日價(週日~週五), 假日價(週六及連續假期), 定價(農曆春節). 詳細房價請點擊這裏,輸入日期查詢. 此房型可加床,最多可加1~2床(因空間 ... 於 www.mingshui-lu.com.tw -

#58.宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路

宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路 ; 54517355, 懷日念珠寶國際有限公司, 林蔚君 ; 80574957, 威盛礦業股份有限公司, 林建隆 ; 86562520, 寶宇環保工程有限公司, 林建隆 ... 於 zip5.5432.tw -

#59.武荖坑

武荖坑 溪屬於新城溪水域,河道在此地進入平原,山水交融之風光因而被稱為「武荖林泉」。武荖坑兩岸坡地氣候適於茶作,武荖茶清香甜美,盛名遠播。區內林木蒼鬱,溪間可見苦 ... 於 www.suao.gov.tw -

#60.武荖坑民宿旅遊網

武荖坑 民宿旅遊網-武荖坑風景區專業入口網站,宜蘭旅遊景點推薦,木屐博物館,豆腐岬風景區,內埤海灣風景區,南方澳漁港,菇菇茶米館,蜡藝彩繪館。 於 wlk.ilantravel.com.tw -

#61.武荖坑風景區- 宜蘭- abic愛貝客親子遊

宜蘭- 武荖坑風景區位在宜蘭,早期是宜蘭綠色博覽會場地,2017年綠博會移址,園區更顯清悠,適合喜愛安靜不擁擠的家庭旅客前往,這裡佔地非常大, ... 於 www.abic.com.tw -

#62.宜蘭縣-武荖坑風景區

武荖坑 風景區位於宜蘭縣冬山鄉和蘇澳鎮交界處,武荖坑屬於新城溪水域,河道在此進入平原,展現出特有山水交融的綺麗風光,昔稱『武荖林泉』,屬『新蘭陽八景』的名勝, ... 於 www.sups.tp.edu.tw -

#63.武荖坑風景區- 翔慶旅行社客製化團體旅遊專家- 景點介紹

景點介紹. 武荖溪由東、西兩股溪水匯流而成,地形由狹而寬切割出長條狀的谷地,全長約24公里,最後在大坑罟出海。早期傳出溪谷含有沙金,先民曾蜂湧而入但多淘金夢碎, ... 於 www.oeoeo.com.tw -

#64.【宜蘭玩水烤肉】武荖坑風景區~玩水秘境整修新開放!天然 ...

宜蘭玩水景點玩法多元的就是武荖坑風景區,過去由於地形關係禁止玩水,武荖坑風景區整修重新開放,玩水烤肉露營都可以!持童玩節票根與合法住宿券就能 ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#65.旅遊資訊-宜蘭立琦大飯店

武荖坑 屬於新城溪水域,河道在此進入平原,展現出特有山水交融的綺麗風光,昔稱「武荖林泉」,屬「新蘭陽八景」的名勝。兩岸坡地氤溫有利茶作,茶味特別清香甜美,使武 ... 於 www.lechhotel.com.tw -

#66.武荖坑2天1夜露營

第二天,早晨體驗全國第一名的優質辦賽單位「超野宜蘭」的樂活賽道,沿著武荖坑溪健行到山中,回程拿完賽禮、餐盒點心、獎品、沖洗,玩團康活動和抽獎完,去蘇澳鎮吃當地 ... 於 sites.google.com -

#67.武荖坑風景區 - 戶外教育資源平臺

在地質岩層方面,上游為古台灣島的中央山脈地質岩層(大南澳片岩),風景區內的岩石多屬中下游溪床常見之鵝卵石遍布,主要以板岩、角閃岩、 片岩(矽質片岩、黑色片岩及 ... 於 outdoor.moe.edu.tw -

#68.武荖坑環境教育中心 - 宜蘭縣政府學校環境教育中心

武荖坑 環境教育中心週邊群山環繞,保有完整的低海拔森林環境,並有「武荖坑溪」穿越全區,從「武荖坑大石鼓」、「武荖林泉」等過去宜蘭口傳文學及「新蘭陽八景」的 ... 於 www.yleec.ilc.edu.tw -

#69.武荖坑風景區

宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路75號TEL:(03)995-2852. Copyright © 2002 CHEN WEI All Right Reserved.Design By Chan Wei Ent.co.,Ltd ... 於 www.goilan.com.tw -

#70.宜蘭縣冬山鄉武荖坑林道 - Joy and Tom - 痞客邦

有關「武荖坑」的地名由來有兩個傳說,一說早期這裡有平埔族「其武荖社」居住,故名。另一說是日據時代早期曾有人在此溪床發現沙金,因此吸引很多人湧入溪 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#71.宜蘭蘇澳玩水秘境| 大人小孩都愛的武荖坑風景區

武荖坑 可以戲水、烤肉、適合一家老小一同渡過溫馨時光。這裡生態環境豐富優美、多樣的花草鳥蝶,讓民眾可以暫時躲開城市的喧囂,享受自然帶來的舒心 ... 於 suao.lakeshore.com.tw -

#72.武荖坑風景區

「武荖林泉」等過去宜蘭口. 傳文學及「新蘭陽八景」的記載,可. 見武荖坑地區的地質、地理環境、礦. 產及良好的水質,均是本地重要且特. 殊的自然資源。 透過特色課程的 ... 於 eego.epa.gov.tw -

#73.蘇澳武荖坑| 暑假開放戲水!最淺20公分適合各年齡小朋友玩 ...

武荖坑 交通上蠻方便的,不過還是有些人會在進來後走錯路,所以怕迷路的花個一分鐘看一下影片。 於 mrbug.tw -

#74.宜蘭蘇澳武荖坑

開啟全螢幕模式以查看更多. 宜蘭蘇澳武荖坑. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 在Google 地球中查看地圖. 於 www.google.com -

#75.【宜蘭景點】冬山鄉武荖坑風景區,露營/玩水/烤肉推薦場所 ...

武荖坑 風景區入場門票費 · 全票80元、優待票60元、半票40元 · 優待票適用對象:團體三十人以上,軍警、公教、學生、兒童110公分以上、持退休證之65歲以下 ... 於 leofunlife.com -

#76.宜蘭玩水》武荖坑林道,碧綠溪水絕美秘境~吊橋

給個讚宜蘭蘇澳最新最熱門景點武荖坑林道!神秘的信大水泥採礦場、溪水水質清澈、吊橋,溪水清澈、溪流緩且不深,夏天是戲水勝地,重點是還有水廁、 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#77.以路線編號或站牌搜尋

南方澳─純精路─頭城[經羅東高中]. 國光客運. 市區公車. 武荖坑. 紅2. 宜蘭轉運站─南方澳. 國光客運. 市區公車. 武荖坑. 學52. 南方澳─經蘭陽女中─宜蘭高中. 於 www.taiwanbus.tw -

#78.武荖坑風景區

早期先民以為溪谷含有沙金,很多人曾湧入淘金,耗盡家財,結果鍛羽而歸,以台語發音,稱之「武荖坑」。武荖坑下游阿兼城因地理環境良好、空氣清新、溪水 ... 於 bluezz.tw -

#79.武荖坑林道(免門票)碧綠溪水絕美秘境~吊橋、玩水 - 紫色微笑

神秘的信大水泥採礦場、武荖坑秘境、吊橋,溪水清澈、溪流緩且不深,夏天是戲水勝地,重點是還有浴廁、提供洗熱水澡的宮廟,超方便,跟著我們一起來看看吧 ... 於 bjsmile.tw -

#80.武荖坑風景區- 蘇澳

前往蘇澳旅遊時,別忘了參觀武荖坑風景區這個熱門旅遊景點Expedia.com.tw 的武荖坑風景區旅遊指南帶您走透透! 於 www.expedia.com.tw -

#81.宜蘭|登山車的溪流之旅,秘境武荖坑林道 - 單車遊記

武荖坑 林道原來是伐木的作業道路,禁伐後沈寂了一陣子,歷經過水泥車改纜線後再度恢復寧靜,因為有三處穿越溪床,普通車輛無法通過,所以絕少車輛進入, ... 於 blog.velodash.co -

#82.武荖坑風景區- 艾薇卡宜蘭民宿

簡介. 武荖坑屬於新城溪水域,河道在此進入平原,展現出特有山水交融的綺麗風光,昔稱「武荖林泉」,屬「新蘭陽八景」的名勝。兩岸坡地氤溫有利茶作,茶味特別清香 ... 於 www.avica.tw -

#83.武荖坑風景區- 旺山休閒農場-南瓜王國(宜蘭旅遊)

簡介. 武荖坑屬於新城溪水域,河道在此進入平原,展現出特有山水交融的綺麗風光,昔稱「武荖林泉」,屬「新蘭陽八景」的名勝。兩岸坡地氤溫有利茶作,茶味特別清香 ... 於 www.wanshun.hiweb.tw -

#84.宜蘭縣蘇澳鎮-武荖坑風景區-露營趣(第16露)(20170402 ...

武荖坑 風景區武荖坑屬於新城溪水域,河道在此進入平原,展現出特有山水交融的綺麗風光,昔稱「武荖林泉」,屬「新蘭陽八景」的名勝。風景區範圍達400 ... 於 henrychen1974.pixnet.net -

#85.暌違22年宜蘭武荖坑風景區重新開放戲水

因意外頻傳而嚴禁戲水長達22年之久的宜蘭縣武荖坑風景區水域,經縣政府改善水域環境及強化安全措施後,訂於7月1日起重新開放戲水,並於暑假期間推出 ... 於 www.taiwanhot.net -

#86.「荒野一號地-武荖坑」走春之旅

「荒野一號地-武荖坑」走春之旅. 我們正在做的事: 永續山林. 所屬分會: 宜蘭分會. 於107.2.8正式取得土地所有權狀,是荒野第一筆直接購買的土地。 於 www.sow.org.tw -

#87.武荖坑不玩水可以玩啥一日遊 - 雅婷的窩!

2、國道五號:由國道三號(二高)至南港系統交流道轉走國道五號(北宜高速公路),過雪山隧道由蘇澳交流道下往台9號方向行駛,過武荖坑橋左轉即可到達武荖坑 ... 於 biffi0103.pixnet.net -

#88.魚蝦蟹迴游路斷!過往封溪護魚,現在圍水死魚,宜蘭武荖坑 ...

武荖坑 溪發源於蘭崁山,上游水量豐沛,也是宜蘭冬山與蘇澳兩地主要的取水溪流。主河道流經武荖坑橋附近時,右側的蘇澳鎮排水系統(金豐萬圳幹線)會先 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#89.宜蘭蘇澳|武荖坑風景區:天然野溪玩水最消暑!夏日戲水、 ...

宜蘭玩水的景點很多,【武荖坑風景區】的野溪戲水區讓人玩一次就上癮,去年來玩過後便念念不忘,2020暑假我們也來玩了!進入園區雖然需要門票, ... 於 travel.yam.com -

#90.武荖坑 - 文化部國家文化記憶庫

有關「武荖坑」的地名由來有兩個傳說,一說早期這裡有平埔族「其武荖社」居住,故名。另一說是日據時代早期曾有人在此溪床發現沙金,因此吸引很多人湧入溪谷淘金,但都 ... 於 memory.culture.tw -

#91.宜蘭景點【武荖坑風景區】烤肉玩水野餐景點推薦、全家出遊好 ...

很多人的童年回憶,宜蘭蘇澳景點還有武荖坑風景區,這裡也不錯,很多人會來這邊烤肉玩水,園區內還不小,讓小孩超放電的最新票價點這裡宜蘭景點【武荖 ... 於 yukiblog.tw -

#92.免費入園!宜蘭「武荖坑風景區」戲水秘境重新開放 - 食尚玩家

連日高溫不論大人小孩都要受不了嗎? · 「武荖坑大石鼓,阿兼城水查某」是宜蘭居民耳熟能詳的俚語。 · 為了迎接暑假的旅遊人潮,宜蘭縣政府特別推出暑期優惠 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#93.武荖坑林道秘境|宜蘭蘇澳景點遊記- 露營 - 卡爾茗C.L.M.

武荖坑 林道秘境|宜蘭蘇澳景點遊記|輕越野的山林秘境,淺溪天然免費玩水熱點,吊橋、小溪、露營、探險、自然景點推薦 · 【武荖坑秘境】 · 開放時間:24H( ... 於 carlming.net -

#94.武荖坑風景區Wulaokeng - 宜蘭蘇澳 - 四季旅遊

武荖坑 風景區,現己規劃成烤肉區及露營區,除此之外其間溪水平緩,水位不深,很適合戲水、抓蝦、泛舟等活動,宜蘭縣政府每年都會定期在此舉辦『宜蘭縣綠色博覽會』, ... 於 101seasontour.101bnb.com.tw -

#95.武荖坑風景區共有25 間住宿(含95 個房間)可供預訂入住

愛麗思主題民宿l 房內溜滑梯. 4.3/5. (149). 民宿. 宜蘭縣冬山鄉. 距離武荖坑風景區約4.57 公里. asiayo 登入後享會員價1,440 起. TWD 1,600起/ 晚. 於 asiayo.com -

#96.景點導覽-宜蘭居悠谷| 小礁溪秘境。原生態渡假農莊

簡介. 武荖坑屬於新城溪水域,河道在此進入平原,展現出特有山水交融的綺麗風光,昔稱「武荖林泉」,屬「新蘭陽八景」的名勝。兩岸坡地氤溫有利茶作,茶味特別清香 ... 於 www.juyouvalley.tw -

#97.武荖坑風景區7大著數(2023年更新) - 宜東花

北宜公路:若擔心雪隧塞車的話也有北宜公路可走→新店接台九線→經礁溪、宜蘭、羅東、冬山→武荖坑風景區。 在靠近河畔戲水區及露營烤肉區之間,設有「武荖坑遊客 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#98.47露_宜蘭蘇澳武荖坑。可戲水、騎車、烤肉、輕裝行的綠色 ...

一處免炊事帳免桌椅輕裝行可戲水、烤肉、騎車、踏青、適合親子休閒北部人說走就走的綠色營地~《武荖坑》 露營日期:104/07/11 棚友咖:笑傲山林、桔 ... 於 bbpeng2.pixnet.net -

#99.宜蘭景點-武荖坑風景區 - 台灣民宿

武荖坑 占地遼闊,位於冬山鄉與蘇澳鎮交界處,堪稱「蘭陽第一林泉」、「蘭陽百景」之秀,. 自然資源豐富,林木茂密、溪水清澈,園區內可朔溪、泛舟、戲水、野餐、露營等 ... 於 www.yesoks.com