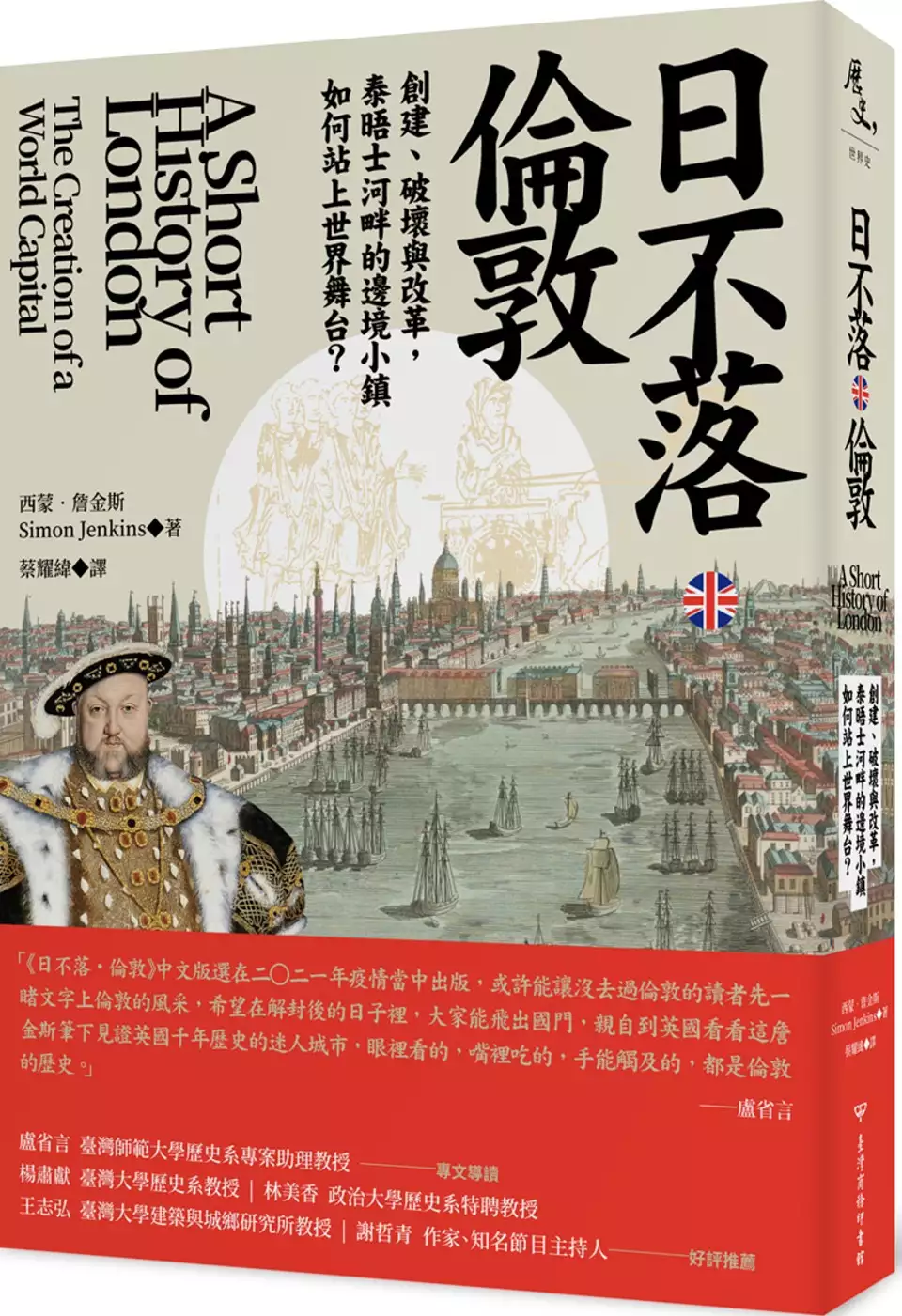

歷史建築的 意義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SimonJenkins寫的 日不落‧倫敦:創建、破壞與改革,泰晤士河畔的邊境小鎮如何登上世界舞台 和蔡侑樺的 美哉勝利:美援時期省立成功大學勝利校區宿舍群與總圖書館建設歷程都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臺灣商務 和成大出版社所出版 。

國立臺北商業大學 企業管理系(所) 陳玫真所指導 黃詩涵的 歷史建築活化使用策略之研究 (2021),提出歷史建築的 意義關鍵因素是什麼,來自於歷史建築、活化再利用、深度訪談法。

而第二篇論文中國文化大學 社會科學院澳門境外碩士在職專班 李孔智所指導 鄧文雅的 城市行銷政策研究-以澳門文化遺產的保存與活化為例 (2021),提出因為有 澳門城市行銷、城市形象、文化遺產、文化旅遊的重點而找出了 歷史建築的 意義的解答。

日不落‧倫敦:創建、破壞與改革,泰晤士河畔的邊境小鎮如何登上世界舞台

為了解決歷史建築的 意義 的問題,作者SimonJenkins 這樣論述:

倫敦,一部不列顛群島歷史的縮影 從羅馬行省到大英帝國,從維京海盜到公投脫歐, 倫敦承載這塊土地的歲月,歲月成就這座城市的不凡, 一同探訪千年古都背後,屹立不搖的生命史。 倫敦,這座歷史悠久、享譽國際的英國首府,最早在紀元初由羅馬人創立,隨後被撒克遜人占領、丹麥人征服、諾曼人統治的城鎮。這個政局變化多端的地方,在中世紀搖身一變為由巷道和院落構成的迷宮,更是成為十八到十九世紀喬治時代富麗堂皇的大都會。隨著工業革命時代的來臨,倫敦更擴張為歷史上最大帝國的中心。經歷二次大戰德軍大轟炸,倫敦展現不屈的生命力,從廢墟中崛起,成為當今世界上最為著名的國際都會,人口即將突破九百萬大關。 這

座矗立在泰晤士河畔兩千年的城市,何以成就今日的樣貌?本書作者西蒙‧詹金斯將倫敦歷史上的關鍵人、事、物及時代潮流集結起來,從史前時代泰晤士河谷的居民,到今日穿梭都會間的上班族,作者為這個首都繪製出一幅無與倫比的肖像,精湛地說明了決定倫敦如何被想像與建設的鬥爭──尤其是金錢與權力的永恆分歧。結合自身參與戰後倫敦市政發展的經驗,詹金斯用他獨到的趣味和權威,搭配75幅繪畫和照片,呈現倫敦這兩千年來見證的歷史。不論你對於倫敦熟門熟路,抑或初來乍到,都是是一本深度探訪倫敦最佳導覽全書! 專文導讀 盧省言 臺灣師範大學歷史系專案助理教授 好評推薦(依筆畫順序排列) 王志弘 臺灣大學建築與

城鄉研究所教授 林美香 政治大學歷史系特聘教授 楊肅獻 臺灣大學歷史系教授 謝哲青 作家、知名節目主持人 好評推薦 「《日不落・倫敦》中文版選在二○二一年疫情當中出版,或許能讓沒去過倫敦的讀者先一睹文字上倫敦的風采,希望在解封後的日子裡,大家能飛出國門,親自到英國看看這詹金斯筆下見證英國千年歷史的迷人城市,眼裡看的,嘴裡吃的,手能觸及的,都是倫敦的歷史。」──盧省言

歷史建築的 意義進入發燒排行的影片

本集主題: 臺北市鄉土教育中心:教育常設展介紹 駱金威老師專訪

剝皮寮歷史街區保存有相當完整的清代街型、清代傳統店屋、日治時代市區改正後的立面以及光復後改建面貌,其建築空間見證了艋舺市街的發展,對於都市紋理的延續深具意義。街區內並包含相當多的歷史軌跡,包括指定為歷史建築的廣州街123號-國學大師章太炎旅臺居所、永興亭船頭行、宋協興米店、呂阿昌醫師宅、日祥旅社、太陽製本所、秀英茶桌仔店、長壽號茶桌仔店、道教法壇-威靈壇、公共澡堂鳳翔浴室等,加上周邊聚集著龍山寺等古蹟和金紙店、中藥行、青草店、佛具店等傳統產業。因此剝皮寮歷史街區實蘊含了豐富的鄉土文化,為最佳的本土教學場所。 剝皮寮歷史街區緊臨老松國小南側,街區自日治時代的都市計畫即劃入學校用地,民國七十七年起歷經一連串的徵收補償作業,至八十八年六月臺北市政府確立「剝皮寮老街保存再利用」政策,將剝皮寮如期徵收, 以文化資產保存與本土教育共構之原則進行規劃。

展示空間分為「特展」和「常設展」。特展區於東西側各設一處,東側設於廣州街107~121號,提供舉辦各種主題的特展和教學成果發表;西側設於廣州街139~149號,擬結合社區資源,介紹臺北地區的傳統產業。常設展則利用歷史事件場景和具特色的產業空間,規劃常設展主題,例如在剝皮寮東西側交接處入口廣場北側的「臺北、艋舺和剝皮寮聚落的發展」展示主題:原廣州街153~161號和康定路173巷8-12號的兩店面作為「傳統店舖情境模擬」;原康定路173巷39號太陽製本所作為「書的誕生」展示主題;原康定路173巷5號秀英茶室作為「茶飲與生活」展示主題;仍保留早期傳統店屋空間形式的康定路173巷3號作為「剝皮寮的常民生活」展示主題;原康定路167~171號永興亭船頭行作為「淡水河流域的河港變遷」展示主題;原廣州街123~125號國學大師章太炎旅臺居所作為「臺灣傳統和現代教育」展示主題;原廣州街97號和昆明街298~302號呂阿昌醫生宅作為「臺灣醫療的發展」展示主題。

歷史建築活化使用策略之研究

為了解決歷史建築的 意義 的問題,作者黃詩涵 這樣論述:

歷史建築以永續建築的另一種形式存在於我們身邊,老舊的歷史建築,保存後若無妥善經營管理,將會再度閒置,除了保存建築物本體,如何再利用歷史建築,對於歷史建築物未來的使用情形、活動設想及空間設計手法需如何規劃。 本研究目標為探討歷史建築的定義、活化再利用及保存價值,並研究實際案例。研究方法為探討歷史建築及再利用相關法規、文獻收集,歷史建築再利用之價值分析,再以實際個案做資料收集研究,並對案例經營者做深度訪談。 依據資料及訪談內容,對個案空間手法及空間策略分析,探討歷史價值、科學價值、美學價值、經濟價值、教育價值五個面向,提出研究結果及建議,一、建立起歷史風貌區域發展,二

、審查流程明確條列式規範,三、期許各歷史建築再利用皆可成為重要之歷史意涵。 給予未來有意願進行相關研究及歷史建物活化再利用借鏡,賦予歷史建築有新生命,再創建築活化可能。

美哉勝利:美援時期省立成功大學勝利校區宿舍群與總圖書館建設歷程

為了解決歷史建築的 意義 的問題,作者蔡侑樺 這樣論述:

◎1950年代美國對臺教育援助計畫的歷史見證 ◎完整收錄55幅「臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖」第一手珍貴史料 1950年韓戰爆發,美國強化援助臺灣,使臺灣進入所謂的「美援時期」,直至1965年為止,為臺灣歷史上重要的一頁。美援項目包含提升高等教育品質,臺灣省立工學院(即今國立成功大學)與美國普渡大學(Purdue University)因而得以建立合作關係,改善工程教育。成大除了獲得大量經費與軟硬體投資,更在勝利校區這塊當時新購得的校地上,留下不少美援時期的建築物。 其中最具代表性的當屬位於勝利校區中央的舊總圖書館,這棟被普渡大學代表徐立夫稱為「

美好的圖書館(a wonderful library)」的建築物,是由成大建築工程學系吳梅興、王濟昌副教授擔任主要設計工作,講師謝永溪負責結構設計,建築系師生繪圖,絕大多數的圖面由普渡大學顧問傅立爾(W. I. Freel)簽證。是臺灣建築史的一項重要記錄,亦是建築系設計教學實踐的某種象徵。 本書以這棟登錄歷史建築的「原臺灣省立成功大學總圖書館」為中心,從美援時代背景、美援對成大及成大建築工程學系之影響、成大勝利校區歷年空間變遷與各棟建築簡介,及舊總圖書館歷年建築變遷及建築特質等內容,呈現勝利校區建築群在歷史與建築技術上之文化資產價值。

城市行銷政策研究-以澳門文化遺產的保存與活化為例

為了解決歷史建築的 意義 的問題,作者鄧文雅 這樣論述:

全球化帶來不同面貌的城市發展,城市成為市場競爭的主體,每個城市已經在規模大小決定其都是層級性,形成強者越強、弱者越弱。近年來,由於國內外日益增加城市行銷的成功案例,已有效城市的競爭力,帶動出一個城市行銷的風潮。澳門是一個十分特殊的經濟體,從表現競爭力的規模、質量、效益、速度、水準的總體指標看,其當前的國際競爭力在包括所有200多個國家、相對獨立地區的經濟體中處在較高的行列,在國際競爭力的構成方面,澳門有其突出的優勢,但也有其致命軟肋,自然資源結構單一,加上外向型的主導產業意味著澳門必須面對世界市場的競爭。隨著近年來博彩業地位的不斷下降,近年來對澳門發展前景感到擔憂的聲音也越來越多,在內外環境

變化的壓力下,如何塑造澳門的目的地形象,在進行城市行銷具有重要的實踐意義。澳門長期以來給外界呈現一副「賭城」的形象,在一定程度上削弱和阻礙了澳門文化景觀的清晰度及其發展,模糊和限制了澳門盛名的歷史文化遺產的印象及其生存空間;文化遺產作為澳門獨有的旅遊產品,在扭轉澳門形象、推動文化旅遊、促進產業多元發展有著不可多得角色。因此本研究針對澳門文化遺產進行營造城市品牌、推行文化旅遊的分析與可行性研究。研究目的如下:1. 探討澳門特色資源,用以營造城市品牌印象;2. 探討文化遺產在澳門之保存與活化現況及對澳門進行城市行銷的影響;3. 提供有效的城市行銷建議,以提升澳門城市形象之參考。本論文之研究以文獻分

析法與深度訪談法兩種方法進行,先以文獻分析法分析城市行銷與文化遺產的保存與活化之間是否互相支援,進一步評估活化文化遺產對澳門城市行銷的效益與潛力;其次以半結構訪談法了解受訪者的主觀經驗及他們對此議題的看法。由於本研究在文獻分析時發現有關研究澳門城市行銷的專書及學術相對較少,因此只能從澳門城市規劃、城市定位及城市品牌形象等方面間接分析澳門現行的城市行銷方式;此外文化遺產的保存與活化手段極多,本論文無法逐一了解並作比較,加上作者在大學時期所學的專業與本研究主題中的城市行銷及文化遺產沒有很多關聯,以致相關方面的專業知識不夠全面及熟悉,此乃本研究的限制。最後,對於澳門城市行銷有以下建議:1. 透過產業

發展打造澳門個性;2. 澳門文化遺產之再利用與文創產業結合;3. 改善基礎建設及人員行銷、建立恆常化宣傳工作。