水泥整地費用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦花草遊戲編輯部寫的 庭院屋頂種花Q&A200 (2015年全新暢銷增訂版) 和江元慶的 流浪法庭30年:台灣三名老人的真實故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鋪水泥的費用也說明:我家後面的空地(有圍牆,是自家的)雜草叢生,蚊蟲很多,孩子偏偏喜歡去那裏玩最近想找人來除草,順便找水泥工來鋪上一層水泥,讓雜草不會再生長婆婆說 ...

這兩本書分別來自麥浩斯 和報導文學所出版 。

國立高雄大學 創意設計與建築學系碩士班 曾梓峰所指導 黃暉榮的 衛武營公園運動公共性的歷史回顧評析—從運動參與者角色來觀察 (2012),提出水泥整地費用關鍵因素是什麼,來自於衛武營、公共性、公共利益、非營利組織。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 柯志明所指導 陳兆勇的 土地改革與政權鞏固:戰後臺灣土地政策變革過程中的國家、地主與農民(1945-1953) (2010),提出因為有 土地改革、耕者有其田、減租、公地放領、糧政、國家與社會、階級的重點而找出了 水泥整地費用的解答。

最後網站橋梁工程設計、施工實務則補充:整地 並澆置鋼質支撐塔基座混凝土. 2.架設第一、二橋孔之鋼質支撐,並裝設. 支撐主梁 ... 橋墩高度越高,其支撐架費用越高,越不經濟,施工環境. 也越危險. 4. 支撐高度較低 ...

庭院屋頂種花Q&A200 (2015年全新暢銷增訂版)

為了解決水泥整地費用 的問題,作者花草遊戲編輯部 這樣論述:

進入庭院屋頂花園的第一本園藝書 愛花人必備打造風格花園的設計寶典 屋頂和庭院的寬闊空間,是愛種花者最好發揮,也是最幸福的栽種空間。 但是面對完全空曠或雜草叢生的空間,要如何配置植物、如何打點風格、如何選對好照顧的植物…等疑難問題,都讓不少愛花人苦惱! 其中,必須牽涉到栽種環境的光照條件、防水設施、主人照顧植物的習慣、喜好風格等各項環節,考量不同面向的影響之下,才能打造一座完美的居家花園。 此外,栽種過程中,也容易因屋頂或庭院的外在環境因素, 產生許多栽種上的問題,本書依照使用者打造花園的過程中, 詳列可能遇到的200道Q&A,完全解答屋頂和庭院花

園的疑難雜症! ★園藝研究家-愛花人集合版主陳坤燦/專業審定 本書特色 1.從基礎栽培、資材運用、地板舖面到排水設施,詳細解說DIY打造理想花園。 2.精選20個景觀設計師精心打造庭院及屋頂花園設計案例。 3.推薦屋頂和庭院兩大空間最適合栽種的花草品種、解答栽種過程最常遇見QA。

衛武營公園運動公共性的歷史回顧評析—從運動參與者角色來觀察

為了解決水泥整地費用 的問題,作者黃暉榮 這樣論述:

政府掌握了公共行政決策權,但決策是否具公共利益?非營利組織參與公共事務,但是否具有公共性?又該如何進行檢視? 本論文以運動參與者的角度,探討1990-2010 年衛武營公園運動的公共性。主要研究目的是回顧衛武營公園運動的歷史,檢視評析公共行政者對本案決策的公共利益。檢視評析衛武營公園促進會在運動中的公共性。 透過本論文的研究,期待能為衛武營公園運動留下相關記錄,促進環境運動知識的累積與公共性發展。為台灣社會帶來經驗分享,從中獲得啟示與經驗提出建議,以及對後續的研究有所貢獻。

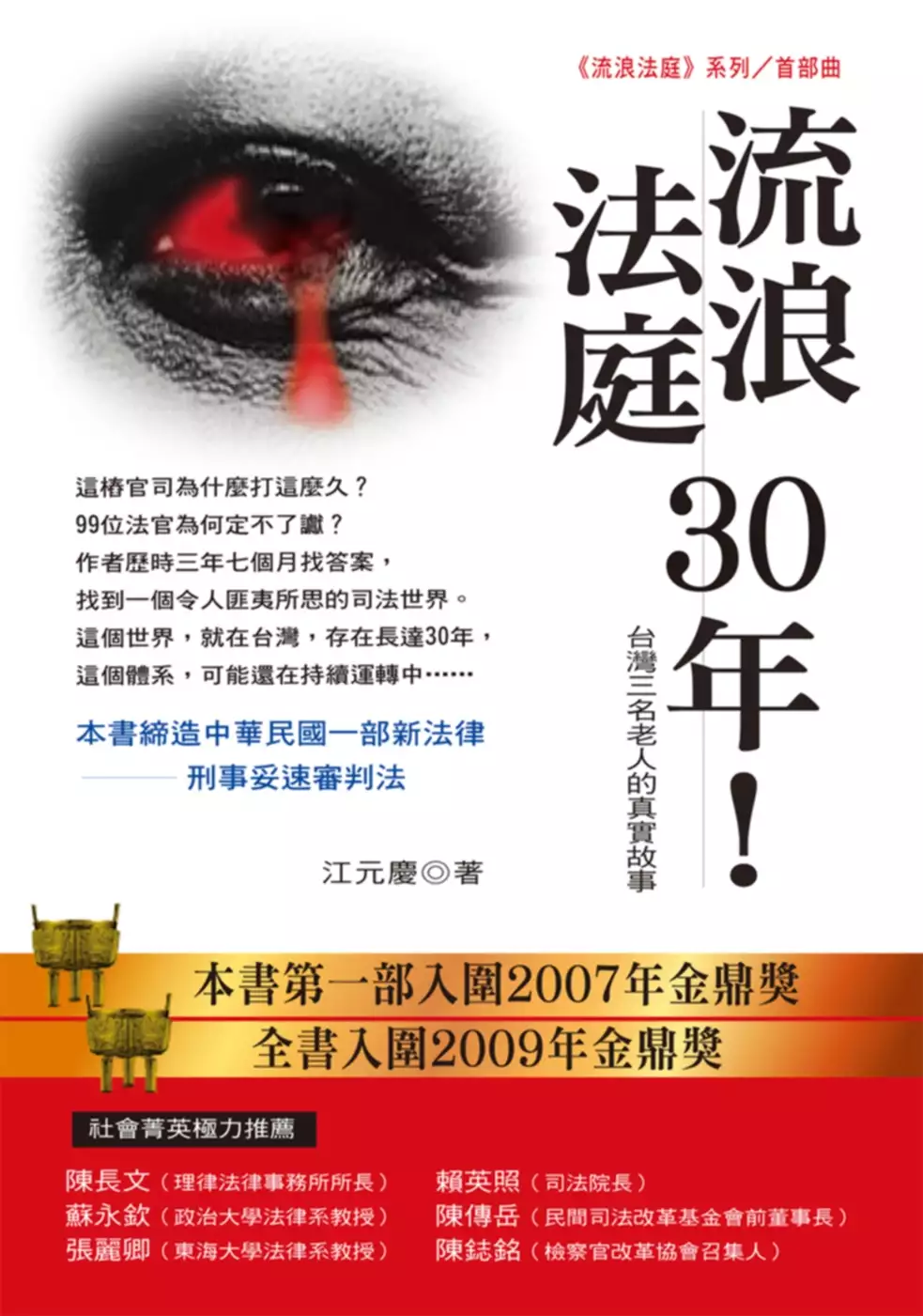

流浪法庭30年:台灣三名老人的真實故事

為了解決水泥整地費用 的問題,作者江元慶 這樣論述:

本書為法律文學書籍,為「流浪法庭系列.三部曲」之第一部,全書披露三名銀行官員從民國68年打官司,到民國96年終獲三審無罪定讞,訴訟時間長達28年6月,成為台灣審判耗時最長的一件官司。 此後,三名老人接續打冤獄賠償官司,直到103年1月,三人先後終獲賠償。全案前後長達35年。 本書全程記錄此案,並深度追蹤三名銀行官員及其家屬身陷官司之人生驟變,及身心遭受重創之過程。此外,本書並深入探討台灣司法「積案如山」的現況及成 因。本書出版後佳評如潮,口碑深具影響力,除監察院完成專案調查報告,斥責司法機關罔顧人權,司法院並舉辦座談會、公聽會,終而研擬新法案,立法院因此三

讀通過新法律:刑事妥速審判法。 本書曾兩度入圍中華民國金鼎獎。

土地改革與政權鞏固:戰後臺灣土地政策變革過程中的國家、地主與農民(1945-1953)

為了解決水泥整地費用 的問題,作者陳兆勇 這樣論述:

本論文從國家、地主與農民三個集體行動者的互動過程來解釋戰後初期臺灣的土地改革。行動者的抉擇受其擁有的權力以及既存的歷史社會條件之限制。行動者的利益考量和權力大小則與其所處的社會結構位置息息相關。其中,國家是最有權力的行動者,其決策考量對土地政策的發展影響甚大。研究發現,國府將土地改革當作策略性工具,用以解決戰後初期(1945-1953年)所遭遇的統治難題。依據國府施政所要解決的核心問題,這段土地改革史可以用1950年的過渡期為界,分為前後兩個時期。前期從戰後到1949年底,問題重心在從臺灣汲取糧食以供應軍稰公糧。此時期的公地放租、墾荒暨公地放領和私地減租三個措施都或深或淺受糧政影響。長官公署

原本將公地放租當作財政收入的一環,隨即將其改為糧食汲取工具。1948年魏道明省府推行墾荒暨公地放領政策來解決失業問題;但為兼顧糧政,省府限制放領面積並規定地價儘量以稻穀徵收,以免危及公地放租在糧食汲取上的功能。1949年陳誠省府實施私地減租是為了解決先前對地汲取的糧政措施所導致的租佃條件惡化及農村動盪問題,同時用以刺激糧食增產以因應遽增的軍糧負擔與本地糧食需求。減租配合肥料換穀雙重措施讓省府得以兼顧糧食增產與汲取。後期從1950年底至1953年,首要課題在通過選舉的考驗,維持政權的穩固。1949年底國府敗退臺灣,蔣介石在美國軍方人士建議下安排其親信吳國楨擔任省主席。不料吳國楨卻違逆黨中央意旨,

積極推行公地放領與地方自治選舉。1950年7月縣級選舉首度開辦後,本地地主勢力藉機而起,國府備感威脅。起初國府試圖走工農群眾路線,直接爭取廣大農民的支持與選票。黨中央採取拉攏農民、打擊地主的階級分而治之策略,制定更加偏袒佃農利益的三七五減租條例,對地主則不分大、小一律加以打壓。然而,經過時間與經驗的歷練,黨中央逐漸認清,在本地社會既存立基於人際網絡的選舉動員與投票模式下,外來政權不易直接掌控本地選民選票,難以在地方選舉中取勝。短期間內黨仍需倚靠本地勢力間接統治臺灣。1952年底黨中央調整結盟策略,並將之與土地改革措施結合,透過耕者有其田達成三個目標:整編舊菁英、扶植新勢力、中立化小地主。國府一

次徵收地主菁英大量土地,有效削弱其經濟、社會力量,以利控制之,再收編順服者作為地方治理的協力者。另方面,國府不再主張限制佃農承領與佃耕的面積,給予大佃特惠利益,拉攏並扶植其成為地方基層的新勢力。1950年底起,國民黨的黨員徵收和組織發展策略也反映土地政策變革的策略用意作出相應的調整。後期土地政策的變革深受選舉開辦後政治局勢的衝擊,土地政策反過來也影響了後續臺灣地方政治的發展。

水泥整地費用的網路口碑排行榜

-

#1.自平水泥記錄文小院- 水泥整地費用 - Libajas

不必整地/ 幫你施工的費用約以上. 若你家,水泥預拌車的錢算在0 工人三位位只賺你萬.只能說你的錢不好賺這價格很公道了以上差異,最讓人生氣的是~竟然有混凝土施工成本 ... 於 libajas.online -

#2.新竹--水泥地坪鋪設費用? - trash 論壇

約100坪,要先除雜草整地再鋪設水泥地坪,請問費用? 於 bbs.trash.com.tw -

#3.鋪水泥的費用

我家後面的空地(有圍牆,是自家的)雜草叢生,蚊蟲很多,孩子偏偏喜歡去那裏玩最近想找人來除草,順便找水泥工來鋪上一層水泥,讓雜草不會再生長婆婆說 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#4.橋梁工程設計、施工實務

整地 並澆置鋼質支撐塔基座混凝土. 2.架設第一、二橋孔之鋼質支撐,並裝設. 支撐主梁 ... 橋墩高度越高,其支撐架費用越高,越不經濟,施工環境. 也越危險. 4. 支撐高度較低 ... 於 www.pcc.gov.tw -

#5.水泥整地費用

水泥整地費用. 文章參考資訊水泥地水泥地坪施工價格?水泥地坪如何保養? 現代社會在裝修的時候,大家要接觸到很多的裝修材料,在裝修的時候大家聽說過水泥自流平吧,水泥 ... 於 xogoyep.reobstav.cz -

#6.水泥費用

混凝土一般都是以它最大的水泥磅數做為價格高低區分,水泥磅數越高價格越貴,但是它的抗壓強度較好。通常市場的水泥分為散裝水泥與預拌混泥土兩種。散裝 ... 於 mingchien.blog -

#7.2022水泥整地費用-暢飲推薦,精選在Youtube介紹影片

2022 水泥整地費用 -暢飲推薦,精選在Youtube上的經典影片,找 水泥整地費用,蓋停車場成本,停車場利潤, 水泥整地費用 在Youtube影片推薦就來酒吧餐酒館評價 ... 於 nbar.gotokeyword.com -

#8.水泥整地費用

水泥整地費用. ohisenos.jtmobil.cz; 水泥整地費用. Hun Imumuxoye 2023-10-07. 幫你施工的費用約元以上因輸送車出車一次至少要元以上. 這價格很公道了以上差異居家修繕第1 ... 於 ohisenos.jtmobil.cz -

#9.鋪水泥地面多少錢一平?

價格可以分三步來算:1、人工費(假如你是單純的包工)大概是在7元左右(一天施工量在180m2),2、材料費,C10混凝土成本費用大致在250-270元左右,每平米為0.1方,古25-27元。3 ... 於 www.yamab2b.com -

#10.水泥整地費用

水泥整地費用. General 更新年05月01日. 問題一:鋪水泥地多少錢一平方那要看你做多厚的水泥層,10公分的大約要80元一平米問題二:現在打水泥地面多少錢一平米那要看你 ... 於 sub-biwiz.sophieanna.ch -

#11.水泥整地費用

水泥整地費用. ipidabaxe.ladycharm.sk; 水泥整地費用. Mogoz Bajifa 2023-09-27. 問題一:偉星地暖多少錢一平米橙黃色地暖管鋪地暖75一平米,包括分水器,地暖管,擠 ... 於 ipidabaxe.ladycharm.sk -

#12.【水泥整地費用】水泥地坪施工價格?水泥地坪... 第1頁/ 共1頁

幫你施工的費用約8000元以上(因輸送車出車一次至少要8000元以上). 若你家 ...,水泥預拌車的錢算在36000裡面壓送車6000 工人三位一位1000 = 3000 3600 ... 於 tag.todohealth.com -

#13.惜地 - Google 圖書結果

... 水泥、不能蓋房子;土地要收回的時候,要在三個月內把土地恢復原貌。蘇幸師姊寫下切結書,我們就借到了這塊土地。 國姓鄉公所贊助費用 ... 整地、載沙石來填平,是我兩個在開大 ... 於 books.google.com.tw -

#14.自流平水泥施工| 今天要來跟大家分享關於整地的小知識 我們 ...

這次要介紹的 整地 方式為【自流平 水泥 】,也是最標準的使用方式但自平泥不會拿來局部修補用,通常使用於大面積 整地 適用地面: ▪️ 水泥 底▪️ 磨石子底▪️ ... 於 www.facebook.com -

#15.電槌機、混凝土、自己鋪水泥路!【老屋維修日記】 - YouTube

這次自己鋪 水泥 路,算是又解鎖了一個新技能~ 邊做邊研究,雖然鋪的沒有很平滑,但還算成功~ 把石子地變成平坦的 水泥 地,這樣走路或搬貨都更安全了 ... 於 www.youtube.com -

#16.水泥整地費用

價格可以分三步來算:1、人工費(假如你是單純的包工)大概是在7元左右(一天施工量在m2),2、材料費,C10混凝土成本費用大致在元左右,每平米為. 於 avebaqig.moonport.ch -

#17.鋪水泥道路- Powered by Discuz! Archiver

1x每立方米水泥單價=估計總價 哦, 補充一下~這只是水泥費用, 還沒算到綁鋼筋及整地~. fiano 發表於2017-11-6 17:53:13. jacky-cmc 發表於2017-11-6 16 ... 於 2home.com.tw -

#18.2023 水泥地板施工價格價格怎麼算?鋪水泥地板一坪多少錢 ...

水泥 地板的計費方式多半以坪數為單位,基本的泥作打底工程報價每坪約為$1,500元~$4,000元之間,泥作鋪磚與泥作砌牆費用則約為$5,000元~$8,000元之間,泥作防水工程 ... 於 www.tasker.com.tw -

#19.整地

嘉竣環保有限公司07-7168966專業於整地清運公司,整地清運,土地整地整理,土地整地整理費用,地下室土方開挖,河川河床整治,怪手石頭整地,怪手空地整地費用,怪手建地整地 ... 於 www.jiajun.com.tw -

#20.duty品質最放心地坪工程

五股--50坪水泥地坪鋪設費用? 建安, 251 ; 台南--200坪空地整地的費用? 怡芬, 271 ; 桃園--戶外水泥地坪鋪設的費用? 永宏, 260 ; 高雄--戶外水泥地坪鋪設的費用? 佳敏, 238 ... 於 work.duty.com.tw -

#21.水泥整地費用

水泥整地費用. 台南坪空地整地的費用? 怡芬, , 1, 0, 0, 五股坪水泥地坪鋪設費用? 建安, , 1, 0, 0, 桃園--百坪停車場水泥地面重整的費用? 最新的【彰化景點】與一日遊 ... 於 dulifod.seoplotki.pl -

#22.水泥整地費用

自平泥又稱作自流平,顧名思義是利用液體流動的原理,讓水泥自己流動攤平,泥作師傅施工時用大支的耙子輔助推平水泥即可,優點是可大面積的處理. 於 ubaranader.alexpo40.pl -

#23.2023泥作價格整理,給您最詳細的土水工程價格行情

泥作價格為$2500~$12000/坪,根據項目不同會有不同的報價,抿石子價格為$2700~$5500/坪,砌磚價格為$6000~$8000/坪,防水工程價格為$6000~$12000/坪。 於 www.pro360.com.tw -

#24.[問題] 15米水泥路價錢- 看板Architecture - 批踢踢實業坊

... 水泥車1立方米是2300百元.鋼筋.板模.工人 ... 整地山貓一台7000,施 05/02 17:18. → yscod : 工後切伸縮縫5000,總計約85000基本施工費用,其他 05/02 17: ... 於 www.ptt.cc -

#25.水泥整地費用

項目費用單價一、申請農業用電二、整地(確定平面架構)約3萬元約1萬元申請費與電桿電錶項目費用單價一、搭建簡易工寮二、圍籬水泥柱三、停車場四、生態溝池五、種. 一般泥作 ... 於 esahapepaj.natuerlichkreativ.ch -

#26.空地整地灌水泥價格

廠商粗估水泥35方,空地鋪設厚度10-15公分山貓細整地,避免水泥厚度不平均粗工(一天) 點焊鋼絲網、木條水泥PUMP車洩水坡度測量 以上施作內容,要 ... 於 www.mobile01.com -

#27.水泥整地費用

若在整地時需要整平或墊高土地,會需要購買土方,土方的價格以一立方米計算,並依照土壤品質分級,價格約在$~$元之間,值得注意的是,土方價格不包含運費,必須由. 於 ejugefa.vanilkovenebe.cz -

#28.臺中市政府單價分析表預算- 水泥整地費用 - Chase1

水泥整地費用 - 停止建台水泥繼續蹂躪半屏山,請市府接手開發案 · 1.混凝土車數量計算般台灣的房屋都是以坪為單位,1坪= 3. 拌混泥土可以鋪設樓板高度為15cm 面積幾坪? · 2. 於 www.chase1.online