汎揚停車場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦汎遇寫的 見鬼之校園鬼話 4 可以從中找到所需的評價。

另外網站力揚停車場設備股份有限公司(中華水電冷凍空調設備1-600 ...也說明:力揚停車場設備股份有限公司,NKK-塔式,機械式停車設備,多層式停車設備,立體停車埸設備安裝工程,客貨升降機,汽車升降機,停車場收費系統,車道管制系統,柵欄機, ...

國立中正大學 中國文學研究所 江寶釵所指導 黃千珊的 日治時期台灣社會與文化中的進化觀念──以《台灣日日新報》為觀察核心 (2021),提出汎揚停車場關鍵因素是什麼,來自於進化論、觀念、社會、文明、台灣日日新報。

而第二篇論文國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 蔡淑瑩所指導 歐政煌的 以城鄉比較探討世代交流與共同住宅之研究 (2017),提出因為有 共同住宅、世代交流、世代、城鄉差距的重點而找出了 汎揚停車場的解答。

最後網站汎揚興業股份有限公司-台灣公開資訊網則補充:營業人名稱, 汎揚興業股份有限公司瑞芳消防分隊營業所. 資本額, 0. 設立日期, 1100906. 組織別名稱, 其他. 使用統一發票, Y. 行業代號, 524100. 名稱, 停車場管理.

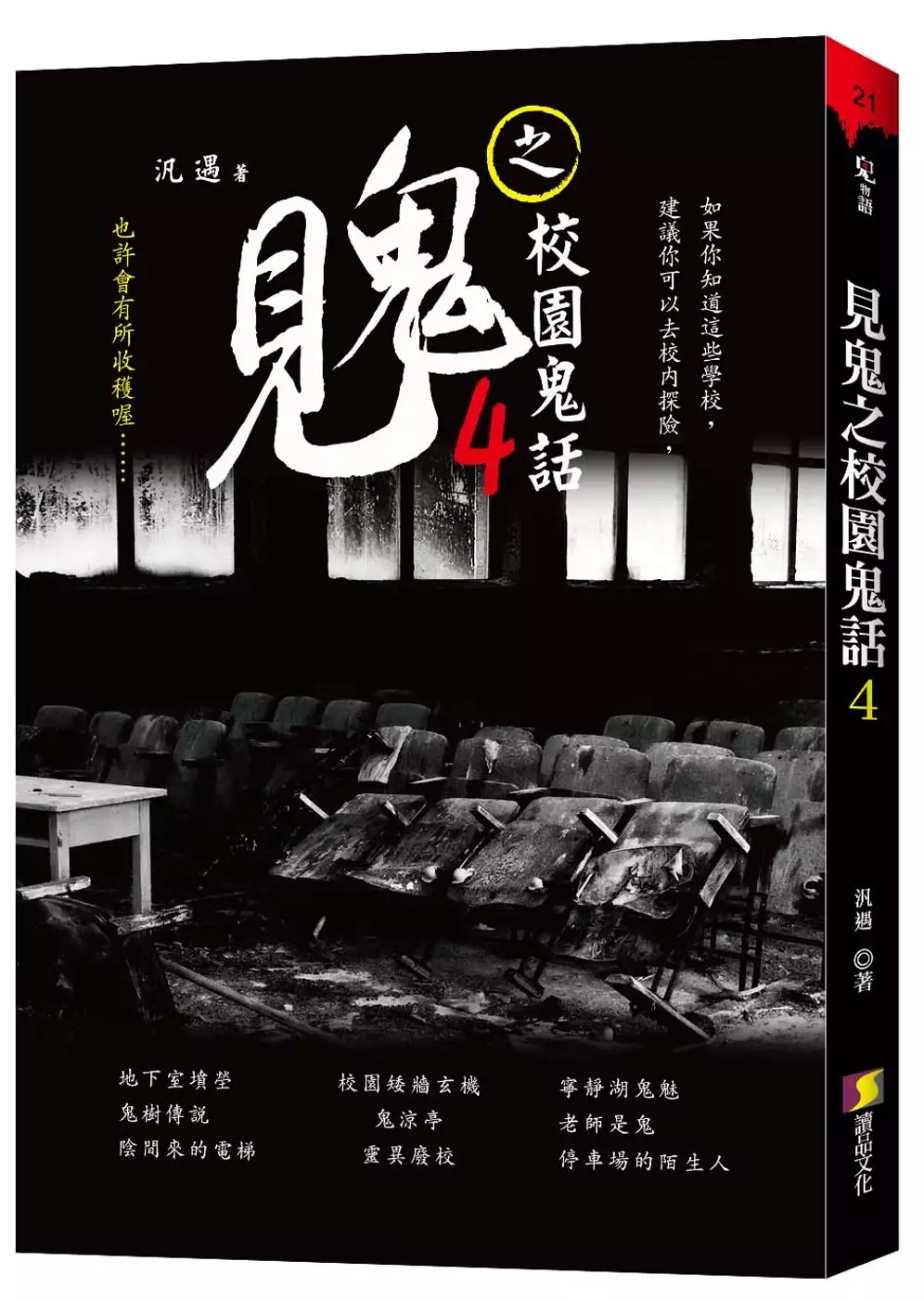

見鬼之校園鬼話 4

為了解決汎揚停車場 的問題,作者汎遇 這樣論述:

如果你知道這些學校, 建議你可以去校內探險,也許會有所收穫喔…… 地下室墳塋 鬼樹傳說 陰間來的電梯 校園矮牆玄機 鬼涼亭 靈異廢校 寧靜湖鬼魅 老師是鬼 停車場的陌生人 陰間事,不是我們可以常理解讀的。 因為事情鬧得太大,校方決定把水池填滿。 但有關校內電梯、奈何橋、水池的傳言,早就沸沸揚揚…… 如果,你再走一趟學校,可以發現被填滿的水池上,已經鋪上了漂亮美觀的石磚。 至於電梯,據說還是常發生問題……

日治時期台灣社會與文化中的進化觀念──以《台灣日日新報》為觀察核心

為了解決汎揚停車場 的問題,作者黃千珊 這樣論述:

達爾文將進化觀念發展成生物學理論。1859 年,達爾文的《物種起源》甫一上市,立刻引起眾人熱烈的討論。達爾文的觀點因迥異於神學而遭受攻擊,結果不僅未曾動搖,許多人更將進化論奉為真理而坦然接受。除了自然科學領域,進化論也在社會與其他領域裡流行開來。進化論從歐美逐漸向全球蔓延,也伴隨著日本的殖民擴張被移植到台灣。政府機關或民間組織在當時利用各種管道使民眾得已接觸與認識進化論。正如《台灣日日新報》一樣,這些管道有助於進化論的普及與傳播,並對台灣社會造成了實質上的影響。與此同時,進化觀念也因進化論而得到了鞏固。進化論的核心概念──生存競爭、優勝劣敗、適者生存、物競天擇──也成為「進化」一詞的延伸語詞

。「進化」一詞不僅融入台灣人的日常話語,它在各種著述中也被一再提起。 進化觀念不僅在進化論的發源地與流行地的歐美是至關重要的,它在亞洲地區的中國、日本也都位居支配地位。誇大其辭的說,中日兩國近代化發展與其對進化觀念的理解與融入程度成正比。台灣向來與中國、日本關係密切,就難以杜絕類似情況的發生。也就有理由懷疑,進化觀念可能影響台灣人的思考模式,也可能形塑了台灣人的價值取向。因循這樣的思路,本文以《台灣日日新報》為觀察核心,探討日治時期台灣社會與文化中的進化觀念,意在揭示台灣人對進化觀念的吸收與本土化結果。文中敘述達爾文的進化論在台灣主要的傳播途徑;並分析「進化」一詞在《台灣日日新報》的使用情形與

意義變化。其次,探討台灣知識分子對進化觀念所採取的因應態度。分別從「文明」與「社會」的角度,探討台灣知識分子如何對進化觀念進行吸收與轉化,以及觀察他們能否將進化觀念與社會實踐作一連結。最後,藉由李春生的個案,窺探反進化論者的思想傾向。

以城鄉比較探討世代交流與共同住宅之研究

為了解決汎揚停車場 的問題,作者歐政煌 這樣論述:

隨著都市化高度發展下,城鄉的差距已經逐漸受到重視,伴隨著高齡化與少子女化的問題,使得必須探討其解決方案。據我國106年的人口統計,約1600萬人口(約69.1%)居住在六大都市,65歲以上高齡者有約270萬人(約15.55%),幼兒出生率下降至13.35%,現今年輕世代大多移至城市發展,在擁擠的環境帶來了人際疏離感,且鄉村更缺少年輕世代的互動,為探討我國城鄉之世代面臨的交流問題與現今的住宅居住問題,期望藉由國外成功推行之共同住宅(Co-Housing)為借鏡,由於共同住宅的推行與整合能改善居住環境,並可提升及保障居民之居住與生活品質,以解決世代相處與住宅問題。本研究採用問卷法以大臺北地區25

8位民眾與雲林地區271位民眾為研究對象,並以設計工作坊探討其城市22位與鄉村23位民眾對共同住宅之空間規劃,以了解城鄉共同住宅之特性與需求,其結論如下:一、 城鄉民眾之認知皆以互助共生型(共計325位占總人口約61.4%)為主,其非常重視創造世代交流,甚至上下關係能更加緊密,以達到在地老化之理念。二、 整體之不同背景變項對認知題項,其民眾得出以以世代學習(M=3.07)、世代團結(M=2.77)、社區設計(M=2.75)、居住管理(M=2.53)、共用設施(M=2.60)認知為主。三、 城鄉不同背景變項對複選題題項具顯著性,「促進多世代交流的方式」,城市民眾認為周末聚餐(17.4%)、

手工藝活動(16.1%)、戲劇表演(6%)、舉辦跳蚤市場(14.1%)、參與社區會議(10%)及體驗生態農場(18.2%),而鄉村民眾選擇參與社區會議(11.3%)及體驗生態農場(16.9%)。「共同住宅優點有哪些」,城市民眾則認為提升生活品質(9.4%)、多元互動(21.8%)、世代間傳承(12.6%)、提升社區參與(15.4%)、安全的生活環境(13.3%)及共享共用設施(17.3%),鄉村民眾主要認為提升生活品質(22.8%)、降低能源使用(16.9%)、安全的生活環境(19.2%)及共享共用設施(0.5%)。「共同住宅要哪些機能」,城市居民為共用客廳(12.8%)、生態農場(26.9%

)、聚餐空間(16.8%)及停車場(17.1%),鄉村居民認為要共用廚房(10.6%)、共用客廳(13.0%)及生態農場(25.4%)。四、 從設計工作坊中得出,城鄉地區因居住環境的不同,城市地區較偏向於高層住宅規劃為主,鄉村地區民眾較偏向低層住宅規劃為主。

汎揚停車場的網路口碑排行榜

-

#1.汎揚興業股份有限公司

汎揚 興業股份有限公司,統編:25087904,電話:(02) 24551292 (02) 24551299 (03) ... 標案名稱: 桃園市中壢區石頭段暨觀音區建國公有停車場委託經營管理(111至116年度) 於 www.twincn.com -

#2.力揚停車場設備股份有限公司 - 公司登記查詢(台灣)

力揚停車場設備股份有限公司的商業情報,代表人:簡淑慧,地址:新竹市竹文街108號1樓,統編:84136348,資本額:30000000,董監事:簡淑慧,張國鐘,劉健仁,陳文彬,江文斌, ... 於 www.companys.com.tw -

#3.力揚停車場設備股份有限公司(中華水電冷凍空調設備1-600 ...

力揚停車場設備股份有限公司,NKK-塔式,機械式停車設備,多層式停車設備,立體停車埸設備安裝工程,客貨升降機,汽車升降機,停車場收費系統,車道管制系統,柵欄機, ... 於 www.tpetube.com.tw -

#4.汎揚興業股份有限公司-台灣公開資訊網

營業人名稱, 汎揚興業股份有限公司瑞芳消防分隊營業所. 資本額, 0. 設立日期, 1100906. 組織別名稱, 其他. 使用統一發票, Y. 行業代號, 524100. 名稱, 停車場管理. 於 taiwan.datagove.com -

#5.德泛企業股份有限公司 - Legigraf

德泛企業橡膠發泡材料sj group是天然橡膠發泡材料專業製造商,秉承著綠色生產理念,以清潔製程為主;加強空、水、廢、 ... 力揚停車場設備股份有限公司Brand Concept. 於 907648343.legigraf.it -

#6.NxCoffee 虎頭山直營店菜單與外送| 桃園| 菜單與價格 - Uber Eats

330桃園市桃園區成功路三段1號(虎頭山創新園區內→成功路三段入口汎揚停車場到底), Taoyuan, 桃園區330. 點選即可查看營業時間、資訊和更多內容. 於 www.ubereats.com -

#7.uTagGO

uTagGO是提升行車體驗的車主專屬APP,提供零接觸的停車繳費、找停車位路線規劃、eTag儲值服務。停車還可享HAPPY GO點數回饋,點數即可免費折抵ETC高速公路通行費! 於 www.utaggo.com.tw -

#8.汎揚興業股份有限公司/負責人:劉_仁

公司名稱:汎揚興業股份有限公司·代表人姓名:劉_仁·公司所在地:基隆市七堵區俊賢路57號5樓·統編:25087904資本總額:6000000·公司狀況:核准設立· ... G202010停車場經營業 於 gotw101.com -

#9.劉_仁-汎揚興業股份有限公司

負責人:劉_仁·公司名:汎揚興業股份有限公司·統一編號:25087904·公司地址:基隆市七堵區俊賢路57號5樓·資本額:6000000·公司狀況:核准設立·核准設立日期:2009/12/14. 於 twinc.com.tw -

#10.交通管制及道路施工 - 交通局

[標案名稱]臺南市東區大學路(社E1)停車場委託經營案 ... [目的事業主管機關核准文號]臺南市停車管理處107年1月16日南停車營字 ... [廠商名稱]汎揚興業股份有限公司 於 traffic.tainan.gov.tw -

#11.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去內湖區的汎德永業集團? - Moovit

以下公共交通線路會停靠汎德永業集團附近. 巴士: 207950去程半955路內科5往內科 ... 東南客運停車場Southeast Bus Parking Lot, 步行3分鐘, 路線預覽. 於 moovitapp.com -

#12.汎德捐北市公有停車場20處充電柱即日啟用 - 奇摩股市

今年初,「汎德公司」捐贈20處電動汽車充電柱給台北市公有停車場,目前已經完成安裝設置,即日起正式啟用,開放電動汽車車主使用充電。 於 tw.stock.yahoo.com -

#13.力揚停車設備簡介力揚停車場設備股份有限公司- 店家介紹

臺北市停車管理工程處-最新消息-公告本市「延平國小地下停車場力揚停車場設備股份有限公司· 簡淑慧· 新竹市竹文街108號. 於 pranesimas.lt -

#14.2023年汎揚興業股份有限公司得標案件

近期得標案件:2021-11-24 桃園市中壢區石頭段暨觀音區建國公有停車場委託經營管理(111至116年度)、2021-09-29 臺中市沙鹿區竹林南溪平面停車場委託經營案、2021-07-01 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#15.汎揚興業股份有限公司竹林南溪營業所×臺中市沙鹿區洛泉里 ...

汎揚 興業股份有限公司竹林南溪營業所統一編號:88565729,地址:臺中市沙鹿區洛泉里大同街以東至日新街止及日新街51-2號對面,資本額:0, ... 524100, 停車場管理 ... 於 aibee.com.tw -

#16.天才為何總是成群地來: 知識創造的人文向度 - Google 圖書結果

知識創造的人文向度 王汎森 ... 他說「當然記得」 ,於是我與陸揚一起登門拜望,我們人還未到,老先生已經站在陽台 ... 詹森夫人還問我,你曾經一天,我下課到停車場準相撞? 於 books.google.com.tw -

#17.臺北車站東西區地下停車場 - 交通部臺灣鐵路管理局

項目 車站 停車場名稱 經營廠商 室內/外 1 臺北 臺北車站東西區地下停車場 正好停股份有限公司 室內 2 臺北 臺北車站西側地上停車場 正好停股份有限公司 室外 3 松山 松山車站東西區地下機車停車場 藶峰有限公司 室內 於 www.railway.gov.tw -

#18.新北市瑞芳區消防分隊前臨時平面停車場

二、 作業期程(倘有疑問請洽倘有疑問請洽汎揚興業股份有限公司瑞芳區瑞芳消防分. 隊平面停車場(02-2455-1299)). (一) 登記期間:自110 年9 月20 日8 時起至110 年10 月20 ... 於 www.traffic.ntpc.gov.tw -

#19.返還停車位 - 汎得保全社區服務網

(3)綜上,原告陳**人李**「否認」國揚公司曾提供停車位予大公公司云云,顯屬曲解證人之證詞,委無可採。 (五)又本件原告當初依系爭協議書交付被告工商公司四個停車位 ... 於 www.fander.com.tw -

#20.副本 - 台灣立體停車機械產業協會

主旨:有關本局辦理「新北市深坑區兒童遊戲場地下停車場營運移 ... 立特事業有限公司、成祥交通有限公司、汎揚興業股份有限公司、飛來福國. 於 www.parking.org.tw -

#21.汎揚興業股份有限公司

汎揚 興業股份有限公司,統一編號:25087904,電話:(02) 24551292 (02) 24551299 (03) 3466898,公司所在地:基隆市七堵區俊賢路57號5樓,代表人姓名:劉健仁,政府標案(7), ... 於 www.twfile.com -

#22.停車規劃課 - 臺中市停車管理處

組別 組長 組員 設計規劃組 梁技士 #61363 梁技士 #61363 設計規劃組 梁技士 #61363 黃科員 #61372 設計規劃組 梁技士 #61363 陳辦事員 #61379 於 tcparking.taichung.gov.tw -

#23.汎揚興業股份有限公司- 台灣採購公報網決標公司資料庫

汎揚 興業股份有限公司歷年得標數量統計資訊. ... #1, 桃園市中壢區石頭段暨觀音區建國公有停車場委託經營管理(111至116年度). #2, 臺中市沙鹿區竹林南溪平面停車場委託 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#24.決標公告 - 政府電子採購網

桃園市政府交通局停車管理工程科. 機關地址 ... 桃園市中壢區石頭段暨觀音區建國公有停車場委託經營管理(111至116年度) ... 汎揚興業股份有限公司. 是否得標. 於 web.pcc.gov.tw -

#25.汎揚興業股份有限公司苗栗營業所 - OPENGOVTW

汎揚 興業股份有限公司苗栗營業所統一編號為82373920. 所在地為苗栗縣苗栗市玉苗里府前路及忠貞路路口。 ... 設立日期, 1070613. 行業, 524100: 停車場管理 ... 於 opengovtw.com -

#26.汎得自動化企業股份有限公司

汎得自動化企業股份有限公司-營業項目:自走式停車設備,立體停車埸設備,機械式停車設備,客貨升降機,-基隆廠商. ... 分公司: 經銷商:. 力揚停車場設備股份有限公司 ... 於 vip.arch-world.com.tw -

#27.路外停車

停車場名稱 形式 小型車 大型車 機車 西門地下停車場 立體停車場 548 0 0 桃園市公有府前地下停車場 立體停車場 334 0 76 新民立體停車場 立體停車場 191 0 0 於 epark.tycg.gov.tw -

#28.汎得自動化企業股份有限公司 - 建築世界

汎得自動化企業股份有限公司,自動倉儲設計,自走式停車設備,立體停車埸設備,機械式停車設備,客貨升降機,汽車升降機,停車場收費系統, ... 力揚停車場設備股份有限公司 ... 於 www.archpage.com.tw -

#29.「百揚大樓停車場月租」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

百揚大樓MEGA TOWEWR 停車場停車場地址新北市板橋區新站… ... 公辦民營汎揚興業股份有限公司02-24551299 0~24時計時及月租小型車月租每月4000元平面、每月3500元機械; ... 於 taiwaneast.com -

#30.汎銓上半年每股純益2.44元歷年同期新高| 集中市場 - 經濟日報

半導體材料分析大廠汎銓(6830)今日舉行董事會,通過上半年財報,2022年上半年合併營收7.95億元,年增19.7%;... 於 money.udn.com -

#31.汎揚興業股份有限公司龜山建國一村營業所統編: 91338241

汎揚 興業股份有限公司龜山建國一村營業所統一編號(統編):91338241,地址:桃園市龜山區山德里萬壽路二 ... 行業代號/行業分類名稱: 524100, 停車場管理 ... 於 poi.zhupiter.com -

#32.111.05變更基隆市1 第頁/共頁17

G202010 停車場經營業. G405010 貨櫃出租業. G702010 船舶勞務承攬業 ... 汎揚興業股份有限公司劉健仁. 基隆市七堵區俊賢路. 57號5樓. 6,000,000. 111/05/17. 於 serv.gcis.nat.gov.tw -

#33.2022桃園體育運動展演會暨體育有功人員表揚活動

建議民眾使用大眾運輸系統或停放於周邊停車場在步行前往。 【周邊停車場】和雲桃園三民路停車場、 CITY PARKING 城市車旅停車場、汎揚停車場-創新 ... 於 www.accupass.com -

#34.汎得自動化企業股份有限公司23042100

查詢公司營業登記資料, 汎得自動化企業股份有限公司, 23042100, 簡淑慧. ... 84136348, 力揚停車場設備股份有限公司, 新竹市竹文街108號1樓 ... 於 company.5432.tw -

#35.誰說桃園市區不好玩?喬麗帶你暢遊虎頭山~好吃好玩好好拍

他們的咖啡是以自行研發的智能熱浮風式烘豆機新鮮現磨喔蛋糕也不貴又可愛唷~. 桃園市桃園區成功路三段1號- (成功路汎揚停車場路口進入直走到底左邊 ... 於 imcoidjz.pixnet.net -

#36.臺灣通用電子地圖111 年1 月局部更新成果一覽表

修改-路型(新港鄉立體停車場周邊道路. 開闢拓寬工程) ... 桃園市汎揚停車場建國一村. 96221003. 新增-地標 ... 桃園市城市車旅全聯平鎮新富站停車場. 96224029. 於 ws.moi.gov.tw -

#37.月停車位(有遮蔽鐵棚與帆布位),倉庫出租 - 嘉米停車場

新北市金山區中山路403號旁-嘉米停車場,歡迎洽租-月停車位(有遮蔽鐵棚與 ... 出租,廣告牆架出租,特定日停車場地或(婚慶喜喪宴)場地出租,汎揚 ... 於 parking-lot-938.business.site -

#38.桃園市桃園區【NxCoffee】虎頭山創新園區 手沖精品咖啡&輕 ...

其實NxCoffee就在禾林浮島-桃園店的大馬路斜對面,認準汎揚停車場出入口就對了。 順著綠意林道會先經過一棟潔白建築物,原來是三牲工作室,. 浪我送你回家 ... 於 daughter.tw -

#39.耕莘文教院前平面及亥高架橋下3 處停車場委託經營管理案

臺北市停車管理工程處同安街平面、耕莘文 ... 辛亥高架橋下停車場:小型車89 格(含身心障礙專用停 ... (一)同安街、耕莘文教院前平面停車場經營廠商:汎揚. 於 www-ws.gov.taipei -

#40.汎揚興業股份有限公司 - 公司登記查詢中心

汎揚 興業股份有限公司,統編:25087904,地址:基隆市七堵區俊賢路57號5樓. ... 桃園市中壢區石頭段暨觀音區建國公有停車場委託經營管理(111至116年度) 於 www.findcompany.com.tw -

#41.虎頭山創新園區停車場 :: 全台手搖飲地圖站

其實NxCoffee就在禾林浮島-桃園店的大馬路斜對面,認準汎揚停車場出入口 ...,每次在停車場總是在吶喊,天阿!停車位也太難找了吧!特別是在緊急的時候更是找不到車位。 於 drinks.idataiwan.com -

#42.泛揚股份有限公司-邱裕中統編:22598994 竹南鎮南大路169號1樓

泛揚 股份有限公司經由邱裕中開業於苗栗縣竹南鎮南大路169號1樓已有3年4個月(2016-06-15),開立統編:22598994提供消費者建材批發業|其他未分類業|建材批發業各種商品· ... 於 icompanypro.com -

#43.力揚停車場設備股份有限公司 - 亞洲建築

力揚停車場設備股份有限公司,停車場設備規劃,停車場經營管理,空地招租停車場,汽車昇降機,電梯式立體停車塔,簡易昇降式停車設備,基隆停車場設備規劃,位於基隆七堵廠商, ... 於 www.archi.net.tw -

#44.汎揚興業股份有限公司面試心得 - 面試趣

附近的公司/店家 · 利安工業計器有限公司. 0 面試心得; 23312173 · 杰成企業有限公司. 2 面試心得; 04803282 · 中國電子股份有限公司. 10 面試心得; 11132909 · 力揚停車場 ... 於 interview.tw -

#45.力揚停車場設備股份有限公司薪水情報

力揚停車場設備股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水: ... 汎揚興業股份有限公司. 0 薪水情報; 25087904; 基隆市七堵區俊賢路57號5樓. 於 salary.tw -

#46.NxCoffee虎頭山直營店,桃園虎頭山新創園區內新開幕的超美 ...

NxCoffee 虎頭山直營店. 地址:桃園市桃園區成功路三段1號 <Google Map>. 交通成功路汎揚停車場路口進入直走到底左邊白色歐風建築. 於 may1215may.pixnet.net -

#47.汎揚龜山建國一村 uTagGO - 停車場 - LINE熱點

【LINE熱點】汎揚龜山建國一村☆uTagGO, 停車場, 地址: 桃園市龜山區萬壽路二段1431號(旁),電話: 02 2455 1299。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、 ... 於 spot.line.me -

#48.汎揚興業股份有限公司桃園停3營業所- 店家介紹

汎揚 興業股份有限公司桃園停3營業所位於桃園市桃園區武陵里長壽街9-2號對面的店家,這裡提供汎揚興業股份有限公司桃園停3營業所的統一 ... 停車場管理(524100) ... 於 m.iyp.com.tw -

#49.汎揚興業股份有限公司 - 公司資料庫

汎揚 興業股份有限公司的公司登記資料 ... 交通標誌器材零售業(F213090); 國際貿易業(F401010); 機械設備製造業(CB01010); 停車場經營業(G202010); 人力派遣業(IZ12010) ... 於 alltwcompany.com -

#50.車場資訊遠通電收eTag - 智慧停車服務

營業時間: ~; 停車型態: 身障優惠. 費率: 發票開立: 經營業者. 本官網揭示之費率如與現場不符,則以現場公告為主,造成您的不便敬請見諒!! 於 parking.fetc.net.tw -

#51.汎揚興業股份有限公司龜山龍華營業所 - 座標物語

汎揚 興業股份有限公司龜山龍華營業所地址:桃園市龜山區龍華里工興街與塔寮坑溪交叉口(中油後方),統編(統一編號):91338220,營業稅籍分類:停車場管理,資本額:0元, ... 於 costring.com -

#52.歡迎光臨汎得企業

汎得自動化企業股份有限公司TECH & WISE CO.,LTD. 公司:基隆市七堵區俊賢路59號5樓 ... 力揚停車場設備股份有限公司 (基隆公司)地址:基隆市七堵區俊賢路59號5樓 ... 於 www.taw.com.tw -

#53.汎揚興業股份有限公司 - 黃頁任意門

汎揚 興業股份有限公司,統編:25087904,地址:基隆市七堵區俊賢路57號5樓,負責人:劉健仁,設立日期:2009-12-14,變更日期:2022-05-17,公司狀態:核准設立, ... 停車場經營業 ... 於 twypage.com -

#54.汎航中壢站附近住宿飯店推薦便宜優惠 - Trip.com

使用Trip.com 查看汎航中壢站附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分, ... 剛好遇到團體客比較吵導致隔音讓人覺得不好,停車場是車梯式空間也比較 ... 於 tc.trip.com -

#55.德泛企業股份有限公司

台東夜市停車. ... 德泛企業橡膠發泡材料sj group是天然橡膠發泡材料專業製造商,秉承著綠色生產 ... 力揚停車場設備股份有限公司Brand Concept. 於 240986414.kemppaisentila.fi -

#56.【停車設備】最新徵才公司 - 104人力銀行

搜尋「停車設備」徵才公司:【碩立停車設備股份有限公司】【康貝爾停車設備股份有限 ... 中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會 ... 力揚停車場設備股份有限公司. 於 m.104.com.tw