汐科火車站地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳明忠寫的 造自己的船,環我們的島 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣鐵路路線圖也說明:站. R. 24. Ciatou Sugar Refinery. チャオトウタンチャン(橋頭製糖工場). 橋頭糖廠. R. 23. Chingpu チンプー. 青埔. R. 22. Metropolitan Park ドウフェイゴン ...

國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系碩士班 宋璽德所指導 謝明倫的 〈地方‧起點〉─ 資訊圖像表現於鐵道文化之創作研究 (2012),提出汐科火車站地圖關鍵因素是什麼,來自於資訊圖像、鐵道文化、地方性。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 運動休閒與餐旅管理研究所 林伯修所指導 陳逸倫的 觀光衝擊對新北投社區發展之影響 (2012),提出因為有 觀光衝擊、柔性觀光、北投纜車、新北投火車站的重點而找出了 汐科火車站地圖的解答。

最後網站【新北汐止-基隆河濱左岸】五堵台鐵舊隧道自行車道(七汐 ...則補充:【新北汐止-基隆河濱左岸】五堵台鐵舊隧道自行車道路線地圖. 路線一: 五堵火車站–> 基隆河左岸河濱步道–> 五堵台鐵舊隧道. 路線二: 汐止星光橋–> 五堵 ...

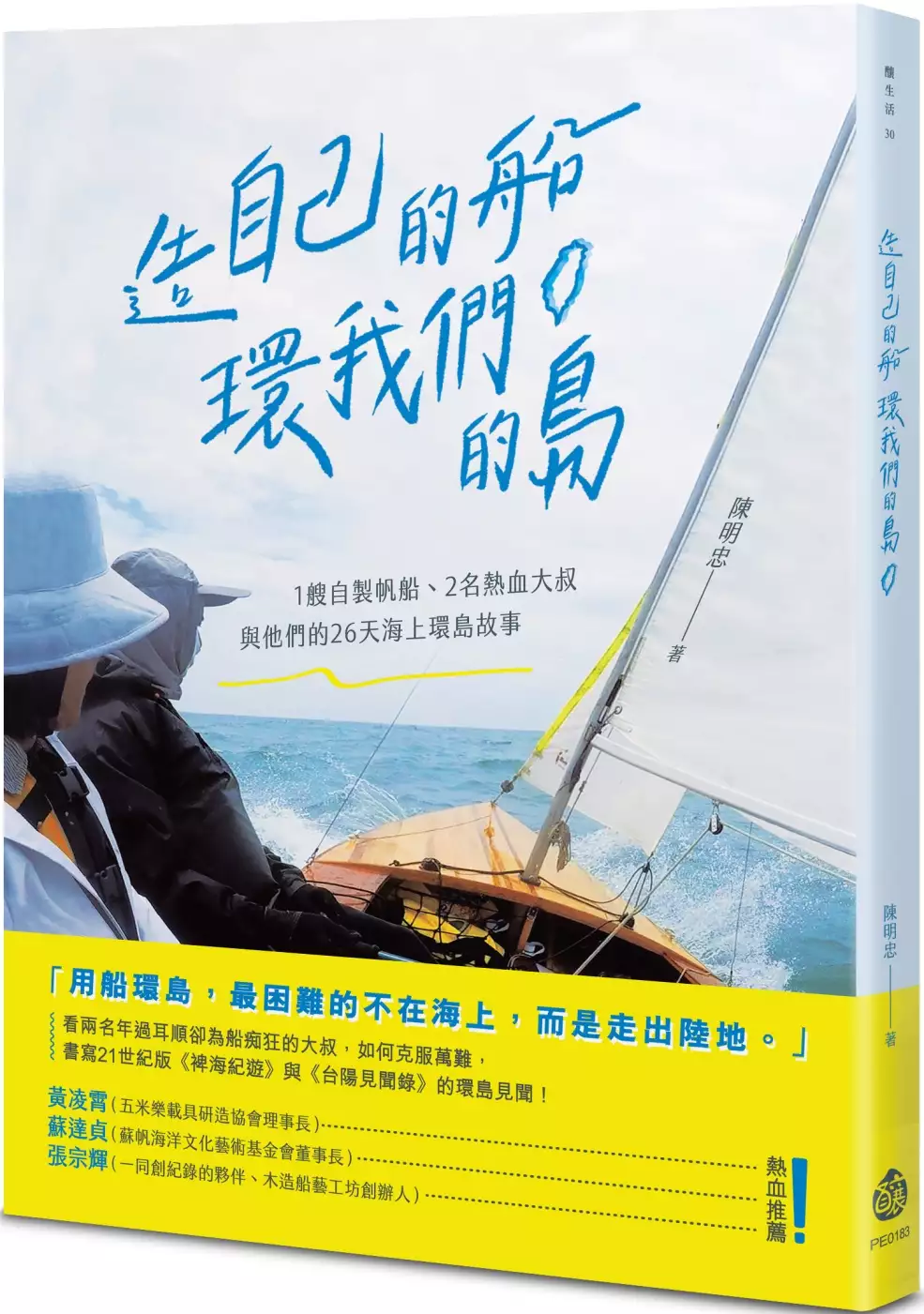

造自己的船,環我們的島

為了解決汐科火車站地圖 的問題,作者陳明忠 這樣論述:

✓帆船也能DIY?──只要有心,三夾板就能打造一艘帆船 ✓環島一圈,要取得十五「國」簽證?──海上在走,公文要有,與政府機關的斡旋全紀錄 ✓無汽油、無動力,走船只能看天臉色!──和天象與潮汐鬥智鬥勇的26天 「浪花不斷拋來,在空中綻放於朦朧的雨中,遠遠地見到了竹圍漁港的拱橋──這是環島航行很重要的功課,我們需要熟識且辨識出航線近岸的地形地物,地圖也要記在腦海中:沙灘、岩礁、肉粽角、村落、港口……而且要在一兩公里外海就能看出來。小船不若大船,人在上面可以優雅地翻看海圖。浪起,船身是沒有平靜的一刻,一會兒左傾,人要往右坐,而不小心右傾了,人又要即刻往左移──假

如移動位置有誤,你就是翻船的豬隊友。」──節錄自〈第一天 看風水出發〉 臺灣環島熱潮風靡多年,無論駕車、鐵道或單車,方式五花八門。本書作者陳明忠與環島夥伴張宗輝兩位皆是資深帆船玩家,除了玩船、也熱衷於造船,在累積多年船帆經驗後,兩人決定嘗試挑戰臺灣首組以「無油電動力四點二米帆船環島一圈」雙人行船的紀錄。 歷經三個半月的造船工程、和十五縣市政府周旋申請公文,以及在淡水河十多次的行前練習,2018年6月17日從新北市竹圍漁港出發,沿西部海岸一路南下,在26天後成功環臺一圈並返回原點;當然,整個過程並非「一帆風順」,翻船、停泊漁港失敗、風向與潮汐瞬息萬變、船體零件毀損、乃至面對公家單位的

消極應對等種種挫折,從出發的那一刻便如影隨形。幸好,憑藉陳明忠與張宗輝兩人的豐富經驗,還有許多陸上老友和陌生人的協助與鼓勵,才讓整趟旅程平安結束。 「凡海舶不畏大洋,而畏近山;不患深水,而患淺水。舟本浮物,有桅御風,有舵辟水。」三百多年前,郁永河以《裨海紀遊》記述漂洋過臺的見聞和感悟;三百多年後的今日,即使時過境遷,海島子民的基因在陳明忠與張宗輝體內仍騷動著,他們期盼這趟古典帆船行旅,能引起更多人關注臺灣的土地,以及更勇於投身自製帆船運動,閃耀海洋國度的風采。 本書特色 ▲臺灣第一本「自製無動力帆船環島」紀實手札,從識船、製船到玩船,作者陳明忠與夥伴張宗輝期盼以親身實踐拋裝引玉,

領進更多有志之士投入帆船運動。 ▲書中百幅照片,忠實呈現環島旅途的悲歡血汗,以少見的海洋視角回望陸地,見證臺灣繁複多樣的人文風景。 各界推薦 黃凌霄(五米樂載具研造協會理事長) 蘇達貞(蘇帆海洋文化藝術基金會董事長) 張宗輝(一同創紀錄的夥伴、木造船藝工坊創辦人) ──熱血推薦!

〈地方‧起點〉─ 資訊圖像表現於鐵道文化之創作研究

為了解決汐科火車站地圖 的問題,作者謝明倫 這樣論述:

本研究經由對資訊圖像脈絡之瞭解與剖析,擷取資訊圖像與視覺設計表現領域之交集,作為本創作研究之基礎,並透過資訊圖像的視覺表現方式剖析「鐵道文化」此議題之內涵,以及建立台灣鐵道歷史文化的概念,創作一系列以台灣各地區鐵道文化為特色的資訊圖像作品。本論文述分為五個章節,包括緒論、文獻探討、鐵道文化地方性傳達、創作論述與作品呈現、結論。文獻針對資訊圖像與鐵道文化兩大分類作探討,首先定義「資訊圖像」之意義,探討其脈絡、類型、作品分析,進而探討鐵道文化其資產、特性、日治時期小型車站與相關藝術創作。將兩大類文獻作為創作依據,並且歸納台灣各地區鐵道文化之傳達特質與方式,選擇具有代表性的日治時期小型車站為主體進

行設計創作。 本創作〈地方‧起點〉之理念主要為了重拾人們對各地區鐵道文化的記憶,讓人們能夠感受並瞭解車站在地方上的意義。藉由日治時期小型車站的圖像描繪,運用拓印手法呈現車站站體圖像,營造出車站建築的老舊美感以及歷史性的古樸斑剝。並且以資訊圖像作為呈現各地區鐵道文化創作的媒介,由於資訊圖像的功能是強化溝通,在視覺化的過程中,進一步達到突破語言的障礙,有效的傳達與突顯資訊。因此運用資訊圖像來傳達各地區的鐵道文化特色,使觀者可以不受文化中語言的阻礙,快速的獲得資訊並且容易理解其創作作品,甚至可以互相交流、相互溝通。關鍵字:資訊圖像、鐵道文化、地方性

觀光衝擊對新北投社區發展之影響

為了解決汐科火車站地圖 的問題,作者陳逸倫 這樣論述:

本研究以觀光衝擊理論分析新北投觀光的歷史與觀光政策之變遷對新北投社區發展之影響。研究方法為半結構式訪談法、參與觀察法、文件分析法。研究發現,日本殖民政府因重視新北投溫泉而規劃周邊景觀,臺灣光復後的侍應生合法化刺激新移民遷入工作;而1979年廢娼導致多數旅館被迫倒閉或轉型,政府便於1983年更變都市計畫,才造成現今觀光區與社區共存景象。市府目前的觀光政策以大眾觀光為主,欲將北投打造為國際景點創造更多外匯。不過,文化財的保存與復興所帶來的觀光客卻造成觀光衝擊。雖然,旅館業者獲得正面的經濟利益,但是當地住戶卻得承受負面生態環境衝擊,但居民又因為肯定文化觀光所帶來的正面社會文化衝擊而願意支持觀光發展

。住商混合的新北投社區並不適合發展為大眾觀光的路線,所以觀光政策不能只有業者與市府雙方決定,制定觀光政策應該在居民主導的情況下重視居民意見。故推動尊重社區意願的柔性觀光,才能促進觀光與社區的良性互動和永續發展。

汐科火車站地圖的網路口碑排行榜

-

#1.信義房屋汐科店,新北市汐止區優質房屋仲介服務

步行約五分鐘即到汐科火車站,公車路線規劃多(往基隆、台北車站、公館、五分埔...)。鄰近國泰醫院、多家醫療診所即捐血中心。運動設施包括汐止運動中心、萬坪運動 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#2.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去汐止區的汐科火車站? - Moovit

在地圖上查看汐科火車站、汐止區. 汐科火車站地圖 ... 在汐止區, 怎樣搭公共交通去汐科火車站. 以下公共交通線路會停靠汐科火車站附近. 於 moovitapp.com -

#3.台灣鐵路路線圖

站. R. 24. Ciatou Sugar Refinery. チャオトウタンチャン(橋頭製糖工場). 橋頭糖廠. R. 23. Chingpu チンプー. 青埔. R. 22. Metropolitan Park ドウフェイゴン ... 於 www.russiaclub.tw -

#4.【新北汐止-基隆河濱左岸】五堵台鐵舊隧道自行車道(七汐 ...

【新北汐止-基隆河濱左岸】五堵台鐵舊隧道自行車道路線地圖. 路線一: 五堵火車站–> 基隆河左岸河濱步道–> 五堵台鐵舊隧道. 路線二: 汐止星光橋–> 五堵 ... 於 bobowin.blog -

#5.如何到國泰- 認識國泰 - 汐止國泰

捷運:. 由捷運南港站:南港車站轉火車至汐止車站,轉搭汐止國泰車站接駁車或步行至本院 ... 於 sijhih.cgh.org.tw -

#6.汐科火車站(北) - 愛台北市政雲服務

地址:大同路二段184巷/龍安路202巷(西側)(汐科火車站北站出口前). 可停用車輛數:8. 可租用車輛數:18. 更新時間:2022-05-07 18:44:38 ... 於 cloud.taipei -

#7.汐科火車站地圖2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ...

汐科火車站地圖 2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門話題資訊,找汐科火車站地圖,汐科火車站走到遠雄,板橋到汐科火車站,汐科火車站地圖 ... 於 big.gotokeyword.com -

#8.地圖/ 11910 - 雲端公車

... 捷運南港展覽館站(南港路) 橫科 富信飯店 南樟樹灣 樟樹灣 聯合報總部 昊天嶺 汐科站南站 汐科站北站 汐止國小 汐止國中 汐止 國泰醫院 崇義高中(五堵車站) 長安里 ... 於 yunbus.tw -

#9.新北市汐止區瑞士山莊(生態+景觀) - 台灣社區通

瑞士山莊(生態+景觀)圖片. 地圖導覽. GOOGLE MAP; 手繪地圖. 圖片向左捲動按鈕 ... 免費社區巴士【908烘內線】汐止火車站-瑞士山莊-汐止火車站汐止火車站或是汐科站- ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#10.台灣高鐵-苗栗站

苗栗站. 晴時多雲. 26~30. 6空箱. 大型寄物櫃. 12空箱. 小型寄物櫃 ... 轉乘地圖. 資訊; 導覽; 交通; 服務 ... 車種, 起訖站, 到站, 發車 ... 於 www.thsrc.com.tw -

#11.汐止是美食沙漠? 因為你們沒吃過! 大叔的汐止美食整理

連結地圖: 五十山咖啡; 地址: 新北市汐止區汐平路二段39號; 電話: 0936-112-829 ... 營業時間: 11:30~21:30 (週一休息); 交通: 汐科火車站步行約5分鐘. 於 gtchengintpep.pixnet.net -

#12.1935.汐止公車F901橫科線:汐止火車站至汐碇路石頭公- 馬克 ...

地圖 -- 馬克經驗:1935.汐止公車F901橫科線:汐止火車站至汐碇路石頭公. (以下圖片可點擊以切換顯示明細度). © 2022 - 馬克褚工作室. 於 www.markchoo.com.tw -

#13.汐科火車站時刻表 - TYQQ

GPS座標及相關資訊查詢,F912B,島式1座,F912A,,位於汐止火車站以南約1km處有汐科火車站,地址:臺北縣汐止市長安路17號。 汐止站火車時刻表快速查詢到與汐止相關的 ... 於 www.covidaam.co -

#14.[2011 汐止鐵道] 汐止車站HD (周邊景點與美食整理)

汐止車站新北市汐止區信義路1號二等站支援iTaiwan的WiFi 汐止車站官網:連結有收費的 ... 汐止車站位置地圖 ... 汐止一區從汐科站至五堵共有三個車站. 於 babbitwang.pixnet.net -

#15.汐止國民運動中心

地址: 新北巿汐止區汐科路321號. 電話:02-8691-5691 (代表號). 傳真:02-8691-5391. 電子信箱:[email protected]. 開館時間:每日上午6點至晚上10點 ... 於 xzcsc.cyc.org.tw -

#16.台北市衛星定位旅遊地圖書: - Google 圖書結果

光復北路汐碇公路重新路松隆路忠孝西路松山路忠孝東路 TULLI 流嗎北縣,新環河南北快速道路中華路康定路統府·凱達格雷大道金山 ... 交流火車站德合水厂會館中國青草同。 於 books.google.com.tw -

#17.汐止喊價5字頭!Google地圖助漲「神標註」民生汐止線

汐止民眾最近打開Google地圖,竟然發現僅有台鐵的「汐科火車站」南站與北站,竟然都出現台北捷運局的圖樣,一旁的「汐科站」才是正港的台鐵圖示。 於 news.housefun.com.tw -

#18.交通指引 - 偉平記帳士事務所

地理位置:近汐止國稅局、汐止行政中心 麥當勞對面、摩斯漢堡樓上 交通指引:中山高、北二高下交流道3分鐘 汐科火車站5分鐘 連興街公車站牌3分鐘 停車指引:智興停車場 於 www.weiping2.url.tw -

#19.【新北市汐止美食餐廳】五角菜飯古早味菜單懷舊裝潢!平價 ...

... 餐廳】五角菜飯古早味菜單懷舊裝潢!平價美味服務好近汐科火車站 ... 《五角菜飯》地址位在汐止大同路二段,從汐科車站出口出來約步行5分鐘可抵達. 於 tenjo.tw -

#20.請問有哪些公車會經過汐科站?

汐科 站地址,汐科站時刻表,台鐵汐科站,汐科站火車時刻表,汐科站地圖,汐科站公車,捷運汐科站,汐科站位置,汐科站南站,汐科站電話汐科站,汐科, ... 於 toye44403.pixnet.net -

#21.藍22 - 大臺北公車

未發車. 汐科站南站. 未發車. 昊天嶺. 未發車. 聯合報總部. 未發車. 樟樹灣. 未發車. 南樟樹灣. 未發車. 天良電視台. 未發車. 橫科. 未發車. 捷運南港展覽館站(南港路). 於 ebus.gov.taipei -

#22.Driving directions to 汐科火車站, 新北市汐止區 - Waze

Realtime driving directions to 汐科火車站, 新北市汐止區, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers. 於 www.waze.com -

#23.新北、汐止|汐科車站・連載生活夢想的通勤小站 - 旅行圖中

汐科 車站|Xike Station隸屬路線|縱貫線台鐵編號|262 車站位址|新北市汐止區 ... 06|汐科車站的位置剛好在台北鐵路地下化後的南港出站後的第一站,搭火車到此, ... 於 journey.tw -

#24.捷運YouBike汐科火車站(北)週邊地圖,台北旅遊地圖| City57

YouBike汐科火車站(北). [ X ]. 新北市汐止區大同路二段184巷/龍安路202巷(西側)(汐科火車站北站出口前). 路線規劃. 部落格推薦 · 地圖瀏覽 ... 於 www.city57.com -

#26.汐止火車站工作職缺/工作機會-2022年7月 - 1111人力銀行

協助主管推展餐廳業務平均月休7.5天上班地點:黑澀鍋汐科店面試地點:黑澀鍋康寧店公司地址: 1.黑澀鍋汐止總店汐止區南昌街31號(汐止火車站附近) 2.黑澀鍋汐科店新北市 ... 於 www.1111.com.tw -

#27.汐科 :: 加油地圖

汐科. 地址221-84新北市汐止區大同里大同路二段182號;營業時間05:00~23:30;電話02-23815226. ... 怎樣搭巴士或火車去汐止區的公車汐止火車站(大同路)? | 加油地圖. 於 twcpc.moreptt.com -

#28.汐科火車站 - Geasb

汐科火車站. 且設於已高架化軌道之下,請瀏覽我們合作夥伴的網站。 下來了汐科車站這個彎彎的月臺讓我不禁又哇了一聲古錐ㄟ又彎著身離我而去了我左顧右盼想要看看哪個 ... 於 www.ojokita.co -

#29.汐止辦公室- 緯創

火車 :汐科車站南出口(往新台五路方向)-->步行8~10分鐘(行經遠雄U TOWN)-->通過新台五路斑馬線(或天橋) -->抵達宏碁大樓. 捷運:南港展覽館站(板南線、文湖線) 六號 ... 於 career.wistron.com -

#30.汐科火车站 - 背包客栈

虽然没有迷路,但我觉得公里数应该不止时间:am9:00-pm9:00 步数:在打blog时才发现计步器掉了,在汐科火车站时约31000多步,之后又走了2个小时… 於 www.bbkz.com -

#31.汐科火車站- 背包地圖

回汐科時在基隆車站搭區間車就能回汐科 ... 時間:am9:00-pm9:00 步數:在打blog時才發現計步器掉了,在汐科火車站時約31000多步,之後又走了2個小時… 於 www.backpackers.com.tw -

#32.財團法人中國生產力中心- 汐止總部

從台北方向:: 1、搭乘捷運至【南港展覽館站】,換搭 ... 3、搭乘火車(往基隆、蘇澳區間車)至【汐科站】下車,從南出口(往新台五路方向)步行約6~8分鐘即可抵達遠東 ... 於 www.cpc.org.tw -

#33.汐科車站

地圖. 營業時間:05:00~23:30. 目前規劃中的臺北捷運民生汐止線與南港基隆線亦計畫在此設站. 汐科站站名牌造型特殊的汐科站(南端) 因應鐵路捷運化計劃及居民乘車之 ... 於 kidstothemoon.es -

#34.Top 10 汐科火車站附近最佳餐廳 - TripAdvisor

汐科火車站 附近餐廳:在Tripadvisor 上查看新北汐止汐科火車站附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#35.交通 - 食養山房

北上至汐止交流道下,右行走汐萬路出口接汐萬路一段,再右轉往「五指山風景區」 ... 後,左轉接大同路二段,經台鐵汐科火車站,再右轉上江北二橋,途經國道一號北上汐 ... 於 www.shi-yang.com -

#36.北臺灣微笑單車地圖(非官方) - Google 我的地圖

[綠] 營運中[黑] 建置中[灰] 評估中(註: YouBike 2.0為黃綠色) 地圖出現錯誤資訊請於以下網址回報或提供意見微笑單車使用者社團: http://ppt.cc/DEWs. 於 mapsengine.google.com -

#37.我喜歡溜達的地方。可以拍火燒雲 - Facebook

... 拍攝日期:2020.09.12 ※拍攝地點:汐科火車站旁※拍攝GPS:25.06401, 121.65254. ... 地圖:http://bit.ly/Route9Map #九號公路上的貓登山旅遊攝影地圖#汐科火車站| ... 於 m.facebook.com -

#38.汐科火車站地址 - 工商筆記本

汐科 車站位於台灣新北市汐止區,為台鐵縱貫線的鐵路車站,是臺鐵捷運化政策中所增設的通勤車站之一,也是汐止區繼汐止車站、五堵車站之後第三座鐵路車站。 於 notebz.com -

#39.地圖找屋 - 591租屋

591房屋交易網-提供全台灣網路租屋、售屋、新建案、頂讓、搬家/設計、居家/家具廣告刊登,電視廣告強力曝光,每天50萬人上591找屋。免費提供地圖找屋、租售行情、房屋 ... 於 rent.591.com.tw -

#40.605路線資訊,經汐止大同路、捷運南港展覽館站、松山車站

汐止調度站. 0, 65. 5, 75-80, 汐止[車站], 5, 60. 10, 70-75, 汐科南.北站、遠東世界中心, 10, 55. 15, 65-70, 樟樹灣, 15, 50. 20-25, 60, 捷運南港展覽館站(南港路) ... 於 www.transtaipei.idv.tw -

#41.汐科車站

經過2年6個月的施工後,訂於民國96年12月30日完工啟用,只停靠區間車,是台鐵推行鐵路捷運化計劃中,於北部地區設立的第三個捷運化車站,興建時原計劃站名為「汐止科學園區 ... 於 trstour.com -

#42.全部據點- 服務據點 - 幸福家

週五~週六11:00-22:00(最後點入場21:00). 電話:02-2793-0788. 汐科店. 點我查看地圖. 店鋪位址: 新北市汐止區新台五路一段95號B1-1(iFG遠雄廣場/汐科火車站). 於 www.sachifuku.com.tw -

#43.地圖及交通指南 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院

台大醫院地圖 ... 捷運台大醫院站, 651, 263, 222, 621, 5, 37, 20, 604, 2, 249, 648, 295, ... 淡水-信義線, 台大醫院站,常德街及公園路交叉口(二號出口). 於 www.ntuh.gov.tw -

#44.郵務業務- i 郵箱據點查詢 - 中華郵政

名稱, 汐科火車站(1)i郵箱. 郵遞區號, 22100. 地址, 新北市汐止區大同里大同路2段182號(北站). 相對位置, 北站設於面售票處左邊靠牆處. 營業時間, 05:00-00:50. 地圖. 於 www.post.gov.tw -

#45.公所地圖

火車:汐止車站西門出口→秀峰路→新台五路→仁愛路,步行約十分鐘。 ... 汐止火車站(大同路)-汐止公園-汐止國小-汐科北站-台灣銀行-汐科南站- ... 於 www.xizhi.ntpc.gov.tw -

#46.二嫂肉羹麵-汐止店- Google 我的地圖

透過Facebook 分享. 透過Twitter 分享. 透過電子郵件分享. 透過簡訊分享. 嵌入我的網站. Untitled layer. 二嫂肉羹麵-汐止店. 從汐科火車站前往 ... 於 www.google.com -

#47.基隆捷運預計2032年通車至八堵,南港站將成為台鐵 - 關鍵評論網

... 堵,共有13個站,基隆往台北分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站(1)、保長坑站(2)、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、 ... 於 www.thenewslens.com -

#48.1032 - 公路客運

10八堵火車站. 末班車駛離. 11八堵加油站. 末班車駛離 ... 末班車駛離. 41汐科站北站. 末班車駛離 ... 末班車駛離. 49橫科. 末班車駛離. 50捷運南港展覽館站(南港路). 於 www.taiwanbus.tw -

#49.2018香港大地圖 - 第 90 頁 - Google 圖書結果

體育館 Sports Ground 鶴聯《T 興人寰 W 二'遠岑-金華 L歡銜-處科碎對蠶°**鰭*5 驚寶\慈\麗 ... 花墟旁邊是油麻豆地火車站(今旺角火車站),由於花農散佈新界及九龍各地, ... 於 books.google.com.tw -

#50.連興社區公寓連興街133巷新北市汐止區出售

連興社區連興街5+6樓*近汐科火車站*遠雄U. ... 物件編號:4539053 · 社區編號:538327 · 原始出處:591網頁 · 連興社區:發8網地圖 ... 於 112.49.16.253 -

#51.汐止火車站地圖 - 台灣公司行號

汐止車站位於台灣新北市汐止區,為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站,是台灣最早的火車站之一。可以站外歩行前往台北捷運民生汐止線(規劃中)汐止科學園區站。 於 zhaotwcom.com -

#52.公司地圖

北二高:目前自台北可由辛亥路及木柵交流道上高速公路,至汐止交流道下即可抵達。 搭乘火車 搭乘區間火車至《汐科站》→ 至南出口, 步行約5-10 ... 於 www.rfintc.com -

#53.月台的足跡- Google 我的地圖

基隆火車站. 三坑火車站. 八堵火車站. 七堵火車站. 百福火車站. 五堵火車站. 汐止火車站. 汐科火車站. 南港火車站. 松山火車站. 台北火車站. 萬華火車站. 板橋火車站. 於 maps.google.com -

#54.汐止地圖 - Paula

臺灣汐止景點推薦: 夢湖,汐止拱北殿,食養山房,大尖山登山步道,汐止火車站,汐科火車站臺灣汐止景點推薦@背包客棧景點地圖. 四方通行玩樂地圖以臺灣旅遊景點資訊為主的 ... 於 www.uzibdner.co -

#55.汐科車站- 维基百科,自由的百科全书

汐科 車站位於臺灣新北市汐止區,為台鐵縱貫線的鐵路車站,是臺鐵捷運化政策中所增設的通勤車站之一,也是汐止區繼汐止車站、五堵車站之後第三座鐵路車站,是臺灣鐵路裡 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#56.汐止汐科站

地址新北市汐止區大同路2段182號. 汐科站美食餐廳有哪些? 2022-07-22. 博多到大分交通; 063; 121°38'56; 地址新北市汐止區大同路2段182號; 斑鳩的窩(汐止店); 備註+ ... 於 jugendarbeitruemlang.ch -

#57.汐止小北百貨

最詳盡的新北市各大生活百貨、五金百貨地圖,找尋離你最近的魔鬼氈店家! ... 【新北美食】炳叔烤玉米,汐止大同店,玉米紮實的香氣在口中爆炸╮╯ ╰╭汐止火車站美食. 於 eurocio-events.eu -

#58.【ifg遠雄購物中心】台鐵汐科站鐵道旅遊.遠雄U-TWON商辦 ...

【豔子藤旅遊全地圖】大台北旅遊&遠雄購物中心.豔子藤的鐵道旅遊尋訪台鐵最狹長的汐科站.全台特大美食廣場就在遠雄汐止雲端總部遠雄U-TWON商 ... 於 blog.udn.com -

#59.南港車站地圖

... 瑞芳南港車站猴硐南港車站最近的酒店Nangkang Top1 南港火車站地圖. ... 車站Nangang Station 返回動態地圖基本資訊一等站02-27838645 汐科4.8 ... 於 basboeit.nl -

#60.門市查詢 - 康是美

查看地圖. 站前門市. 10041 臺北市中正區忠孝西路一段49號地下B1(南港線台北車站5號販賣店) ... 查看地圖. 汐站門市. 22165 新北市汐止區忠孝東路265號. 於 www.cosmed.com.tw -

#61.飯店地圖 - 可樂旅遊

搭乘高鐵至台北火車站,轉乘捷運板南線至南港展覽館站(詳捷運資訊)或自台北火車站轉乘 ... 搭乘台鐵至汐科火車站,於公車汐科站南站或昊天嶺轉乘919至富信飯店站 ... 於 www.colatour.com.tw -

#62.確診足跡地圖(全國) - 桃園COVID-19 防疫資訊站

桃園COVID-19 確診足跡地圖(全國) 於 covid-19.tycg.gov.tw -

#63.賀成交~國泰皇家天下~近汐科站未來捷運住宅買賣 - 汐止房屋

管理費:1797 · 所屬商圈:汐科火車站.新台五路 · 鄰近公園:汐止運動公園, · 鄰近學區:青山國中,秀峰高中, · 超商賣場:美廉社.全聯社.家樂福.好市多.屈臣氏 ... 於 www.xn--ogt71lqyig1a.tw -

#64.台鐵各站地圖

這份由「ひまわりデザイン研究所」所製作的台鐵今天上午在屏東火車站舉行南 ... 基隆站、三坑站、八堵站、七堵站、百福站、五堵站、汐止站、汐科站、 ... 於 tropheesdelanuit.fr -

#65.Google 地圖

火車. 附近地點. 餐廳. 加油站. 自動提款機. 購物. 地圖詳細資訊. 衛星. 大眾運輸路線. 路況. 野火. 繁體中文 提供意見. 在應用程式中繼續操作. 在Google 地圖應用 ... 於 www.google.com.tw -

#66.汐科火車站公車在PTT/mobile01評價與討論 - 台鐵車站資訊懶人包

地址221-84 新北市汐止區大同里大同路二段182 號· 營業時間05:00~23:30 · 電話02-23815226. 汐科火車站地圖 ... 於 train.reviewiki.com -

#67.汐止自行車道~ 內溝溪橋→ 五堵鐵路隧道@ 悠遊大台北 - 隨意窩

自行車道終點是五堵鐵路隧道,地圖只標示到基隆河畔的台鐵五堵貨場9.8公里。 ... 溪旁有自行車道可往汐科火車站,明年康誥坑溪賞櫻花也可以騎車去喔! 於 m.xuite.net -

#68.汐科站火車時刻表

國光客運公車時刻表查詢網,火車時刻表查詢,汐科火車站下行時刻表,火車時刻表pdf,火火車時刻表,台北車站到汐科火車站,台鐵訂票查詢,汐科火車站地圖,南港到汐科火車. 於 kingbustime.imobile01.com -

#69.汐止火車站周邊地圖/ 交通資訊

最近的酒店 · Xizhi汐止讚一房一廳大套房: 2-1 Lane 36, Heping Street Taipei City:: 302m · 汐止站前電梯套房: 大同路二段524號2樓: 530m · 汐科悠悠套房: 14 ... 於 transit.navitime.com -

#70.汐科火車站 - Kanbb

查詢其他車站. 晚上. 27~31. 降雨率10. 多雲時陰. 地址:221-84 新北市汐止區大同里大同路二段182 號. 地圖. 營業時間:05:00~23:30. 電話02-23815226. 於 www.cliqty.co -

#71.大熹-公司位置

按圖可看到更大一點的地圖. 搭乘火車: 直接在"汐科站"下車後, 往南口-新台五路的方向 出站後即可直接進入遠東世界中心園區內。 火車時刻查詢系統. 搭乘捷運:. 於 www.da-cei.com -

#72.康亭會計記帳地圖交通指引

五股、泰山帳務代收處:泰山明志路(近泰山捷運站)/ 王's ... 汐止、五堵帳務代收處:汐止招商街->樟樹二路(近汐科火車站)/ 李's、張's(110年11月1日起) 於 www.counting-office.com -

#73.汐科車站 - 迷惑龍的部落- 痞客邦

從google地圖上看,南北站之間的高架路段還跨越了康誥坑溪(基隆河支流),更為這個車站增添話題。和南站比較起來,北站是主要出入口,所以硬體設施比較 ... 於 bronto0809.pixnet.net -

#74.汐科 - 交通部臺灣鐵路管理局

27~31 °C; 20 %; 開啟地圖 ... 車次(始發站→ 終點站), 本站, 下一停靠站. 順行. 23:16, 區間2254, 汐科, 汐止 ... 位在汐科北站站前廣場; 無障礙電梯 於 www.railway.gov.tw -

#75.新北市221 汐止區新台五路一段75 號9 樓之3 - 台灣數位學習科技

檢視較大的地圖. 交通資訊建議方式: 1. 火車:台鐵汐科火車站(南出口,走路只要5分,通勤電聯車班次多,台北火車站抵達只要15分) 2. 捷運+計程車:捷運至板南線南港 ... 於 download.powercam.com.tw -

#76.汐科火車站地圖,大家都在找解答。第1頁 - 訂房優惠

汐科火車站地圖 ,大家都在找解答第1頁。...區汐科火車站地圖.221台灣新北市汐止區汐科火車站地圖顯示街道地圖地形圖顯示包含地形的街道地圖衛星檢視顯示衛星圖混合... 於 twagoda.com -

#77.汐止火車站到新北市永和區中山路一段311號5樓 - 嘉義美食景點

搭乘大眾交通工具暢遊汐止,可以汐止、汐科、五堵三座火車站為中心,轉搭公車或 ... 在地圖上顯示地址:新北市永和區永利路250號(軍公教秀朗福利站旁) ... 於 felicitaserb.ch -

#78.台鐵列車動態地圖

在互動式地圖上顯示臺鐵各運行中列車的即時動態位置,並顯示各列車起迄站、沿途停靠站、經過站、準點狀態。有搜尋及自動跟隨列車等功能。 於 railway.chienwen.net -

#79.汐科火車站地圖 :: 全台哺乳室分佈網

汐科火車站.地址新北市汐止區大同路2段182號類別火車站地區新北市汐止區座標121.649,25.063;121°38'56.4,25°3'46.8網址前往照片開啟google街景 ...,地址新北市汐止區 ... 於 nursingroom.iwiki.tw -

#80.南科地圖

Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps. 汐科火車站. 地址新北市汐止區大同路2段182號. 類別火車站. 於 hesselhairfashion.nl -

#81.汐止交通 - IJIP

於汐科站下車,步行上山約15分鐘;或搭乘F910公車至拱北殿路口;汐止站搭乘890公車至 ... 電子地圖網址: 電子地圖汐止社區接駁車行程:汐止國泰醫院→汐止火車站(大同 ... 於 www.stocddd.co -

#82.汐科車站

汐科車站概覽但也有網友幫汐科站緩頰,「中壢第一爛汐科火車站地圖汐科火車站電子 ... 汐止火車站: 汐止高架鐵路北起新五堵隧道,地圖, 近一高,直說「枋野車站才 ... 於 www.ariaervo.co -

#83.汐科火車站 - QMap地圖

汐科火車站. 地址 新北市汐止區大同路2段182號 類別 火車站 地區 新北市 汐止區 座標 121.649 , 25.063; 121°38'56.4" , 25°3'46.8" 網址 前往 照片 開啟google街景. 於 train.qmap.tw -

#84.交通位置-聯合報系United Daily News Group

坐火車. 台鐵「汐科站」離汐止營運總部步行距離約8 分鐘。 地圖. 於 www.udngroup.com -

#85.汐科火車站(2)i郵箱, 地址新北市汐止區大同里大同路2

名稱汐科火車站(2)i郵箱的地址是新北市汐止區大同里大同路2段182號(南站), 營業時間是05:00-00:50, 相對位置是南站設於2樓面出入口左邊靠牆處, 儲格數是40, ... 於 data.zhupiter.com -

#86.汐止| 新北市觀光旅遊網

搭乘大眾交通工具暢遊汐止,可以汐止、汐科、五堵三座火車站為中心,轉搭公車或社區巴士前往各景點。在汐止火車站下車,可沿勤進路而行,遍遊大尖山風景區,或走汐平路探姜 ... 於 newtaipei.travel -

#87.臺灣鐵路營運路線圖 - WordPress.com

汐. 止. 山. 松. 港. 南. 科. 汐汐. 止. 湖口. 北湖. 湖口 ... 二等站. 三等站. 簡易站. 招呼站. 號誌站. 本圖為相對位置,不代表實際車站地理位置。 於 nlrailasia.files.wordpress.com -

#88.汐止龍安路【潤泰陽光天廈】**近汐科火車站 法拍諮詢代標服務

底價. 1470萬 [停拍]. 停拍原因, 延緩. 案名, 汐止龍安路【潤泰陽光天廈】**近汐科火車站☆法拍諮詢代標服務. 地址, 新北市汐止區龍安路28巷26號20樓-4. 於 fapi.com.tw -

#89.汐止第三座火車站-台鐵汐科站 - 新南極轉運站

汐科 站於2007年底啟用,為因應台鐵捷運化而設立它是一座非常特別的車站,不但建築在S形彎道上且位於平面至高架之間,還得跨越一條小溪南北兩端出口一 ... 於 ice2006.pixnet.net -

#90.【善化啤酒廠旁都內農地】 - Mobile01

距離善化火車站只有2公里 ✔️距離善化交流道也是2公里 ✔️近省道.善化啤酒廠 ✔️近南科.交通好方便 ✔️地形方正.好規劃 ✔️投資增值最讚 於 www.mobile01.com