沙鹿南勢溪釣魚的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王永興寫的 台灣歇後語 謔詰話 可以從中找到所需的評價。

另外網站截至目前適用的也說明:桶后溪:自桶后溪匯流南勢溪處至孝義攔沙壩止。 99/12/31起至102/12/31, 北府農林 ... 芎林鄉王爺坑溪及鹿寮坑溪交會處至德興橋段流域, 98/11/1~100/12/31, 98/11/4府農森 ...

國立政治大學 歷史研究所 薛化元、劉季倫所指導 簡明海的 五四意識在台灣 (2008),提出沙鹿南勢溪釣魚關鍵因素是什麼,來自於五四、胡適、殷海光、林毓生、台灣知識份子、創造性轉化。

最後網站南勢溪湧泉親水區 - 臺中學資料庫則補充:南勢溪 流域廣闊,與竹林北溪並為沙鹿區南北二大溪流。早年,南勢溪水流經過處較少開發,加上大肚山麓沿溪 ... 古早年代,南勢溪畔婦女洗衣、小孩戲水、大人釣魚,形成優美之 ...

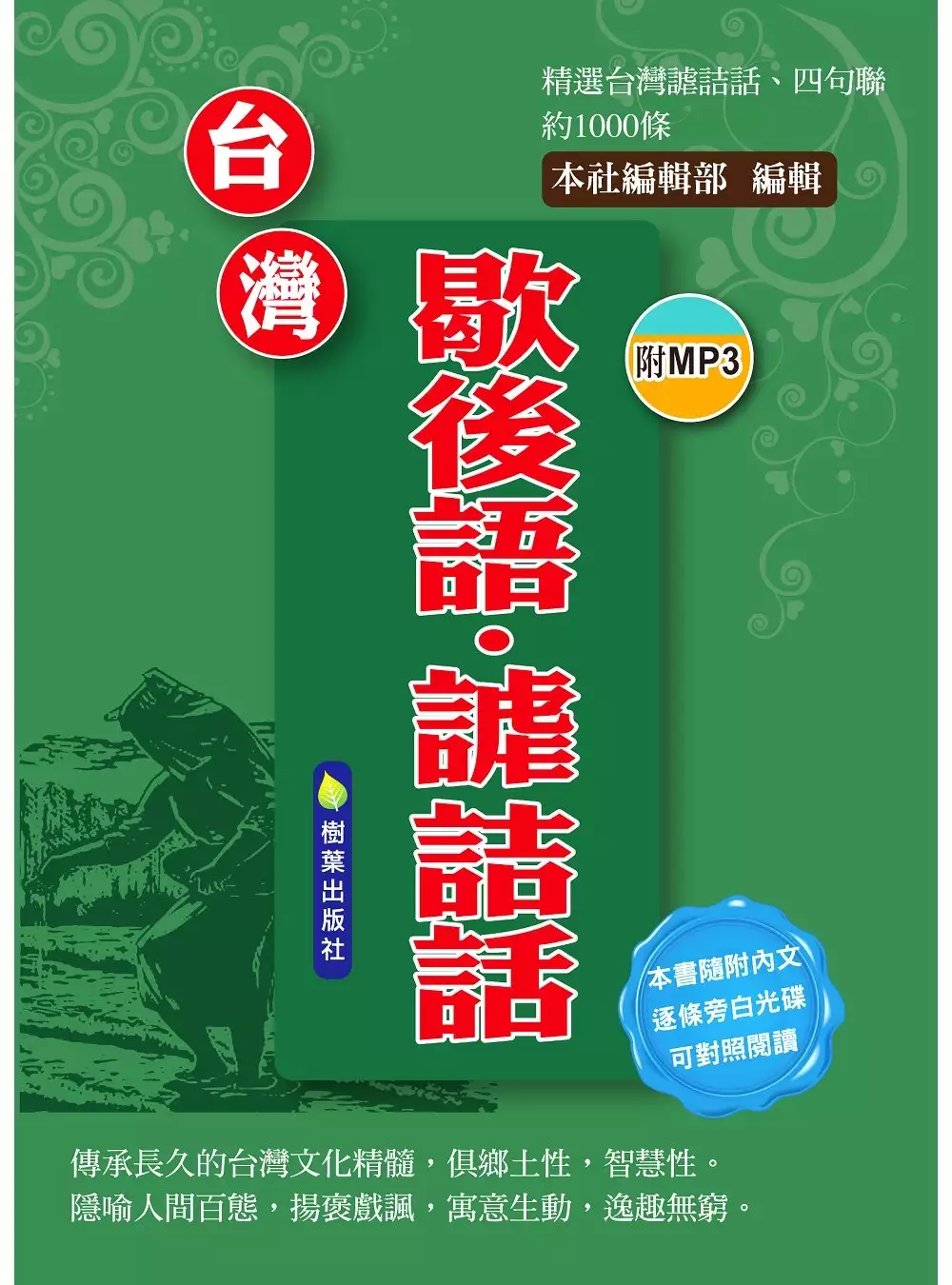

台灣歇後語 謔詰話

為了解決沙鹿南勢溪釣魚 的問題,作者王永興 這樣論述:

台灣遠祖始於中國中原的黃河及洛水一帶,彼時所通行的語言為「河洛話」。後因五胡亂華,北夷南侵,造成中原民族的大舉南遷,甚至埋姓隱名。百姓流離顛沛的逃難至福建的蠻荒地帶,又因台灣海峽的大海隔阻,才得在福建的閩南地區來喘息生根,所通行的語言因而稱之「閩南話」。及至明朝末年,先民才隨鄭成功渡海來台,從那時起才被稱為「台灣話」。 本書編匯的「俗諺語」,並非粗俗、下流的語言,而是「大眾化的哲理語言」,是祖先長遠以來所累積的智慧,與生活經驗的文化結晶。 「俗語」也稱「諺語」,其文詞雖非精典,然其含義卻為大眾所肯定與共通。俗諺語的語句雖然不受字數多少的限制,但也講究其修詞語

排列之美,且一般都用詞淺白,較有押韻使之好說、好聽、好記。 俗諺語有「一語道破千言」的巧妙功能,輕輕一點提醒,便可領悟其整句語意,或可洞悉其始末原由,甚具說服力。 本書爰以詳細精準的羅馬拼音,及詳盡的註解,讓讀者能感受先民得高度智慧,讓我們更能深刻的了解及廣泛的運用台灣的俗語或諺語。 本書特色 ■「台灣俗諺語」在台灣長遠文化、歷史的長河裡所佔的地位,有著一股不可抹滅的力量。讓日趨式微的「台灣母語」,能夠持續延綿不絕的傳承下去。 ■社會與時代,一直都在改變,人們生活的習慣也一直在改變。嚴重的是,現在的「台灣話」又漸被國語(北京話)或外來語言所取代的趨勢,造成台灣人不識台

灣母語的怪現象,尤其是台語流行歌曲或電視旁白中經常出現一些「同音異義」的代音字,造成文字原意的誤導。 ■究其原因,乃因台灣話前後被冷落了一百多年,日本佔領台灣五十年,推行「皇民化運動」,蓄意消滅台灣文化,光復之後,國民政府又大力推行標準的國語,也就是「北京話」。在此漫長的一百多年當中,每個層級的學校都不教授「台灣母語」,以致一般的家庭及社會當中,都少講少用,自然生疏不識,造成斷層的現象。 ■本書旨在引領你如何認識「台灣母語」,使你能懂得屬「台灣鄉土文化」俗語諺語的特質;領悟「台灣母語」的真諦。 ■為確保台灣傳統的命脈,延續鄉土俗諺語的薪火;敝人將多年來對台灣鄉土俗諺語的心得編

匯成冊,並依筆畫分類,用字力求正確,並加上羅馬拼音。 ■本書將每一條的俗諺語及謔詰話,都編列有連續號碼,再將各條的內容,加以端正的台語發聲,作出旁白光碟,以利讀者引用編列號碼,對照閱讀。

五四意識在台灣

為了解決沙鹿南勢溪釣魚 的問題,作者簡明海 這樣論述:

本文所謂「五四意識在台灣」係指三方面而言。其一、在思想觀念上,台灣這一政治社會實體所蘊生的文化思想體係,對五四思想文化觀念的接受、批判、轉化和變遷;其二、從人物與台灣的關聯淵源上著手,考量其深淺遠近,以及出版著作在台灣的傳播影響;其三、在資料性質上,以呈現出台灣五四特質的出版論著、對話回憶、成果回顧;包括中國大陸及海外之資料,也以對於台灣五四思想研究和闡述為主。在此三者的界定下加以運用說明,並且從「五四意識在台灣」,逐漸產生「台灣的五四意識」的發展趨向,形成與其他五四觀點相通但也有區別的五四立論,表現出台灣特殊時空環境下對五四的認知和變遷的理路。五四意識在台灣,隨著不同政治文化形勢的轉變,分

別呈現橫向移植與縱向傳承的特色,亦是無可否認的客觀事實。以台灣史的分期而論,五四曾以不同姿態,經過三次主要的起落,分別在不同時期展現其不同的歷史角色。首先在1920年代開始至30年代初期,五四主要以台灣新文學及新文化啟蒙的形態,以《台灣民報》等報章雜誌為途徑,傳播、影響了台灣思想文化運動。初始是以黃呈聰、陳端明、黃朝琴等人扮演重要的推手;1924年以後,張我軍(1902–1955)鼓吹的白話新文學更掀起了全面的論戰與風潮。直到隨著中、日關係的緊張及日本軍國主義的肆虐,30年代中葉遂步入衰退期;況且台灣新文學及新文化,也於此之前就產生了本土化及左翼化的現象。張我軍、許乃昌、賴和、黃呈聰、黃得時、

陳端明、蘇薌雨等曾經留(遊)學中國的台人,其努力未竟全功,可說只有橫向的移植,難以形成有效、廣泛且影響持續的縱向傳承。除了掀起新舊文學、白話文及台灣話文的論爭外,對新文化的思想啟蒙雖有一定的成效,但都為擁有強勢政經實力的日本文化壓制,終而在戰爭後期成為以日文為主導的文化主流,加上日本的現代化本較中國成功,因而除了民族主義的號召——「對抗同化」與彌補認同「文化的缺口」等心理層面的需求之外,台灣實質現代化的動力,不應忽視日本帶來的影響。有人認為日治時期五四在台灣的移植,是一個「失敗的移植」。 但即算是失敗,也仍有其影響,並成為後來五四意識在台灣延續的火苗。從思想文化史的角度來說,五四意識實未曾在

台灣完全斷絕過。其二、在1945年戰後,由於大陸籍各式立場文人的來台,加上五四有著濃厚的中國民族主義色彩,再度於台灣引起討論,也可謂是「再中國化」的文宣教材之一。其中,魯迅是相當具有代表性的五四人物,此時期對於他的紀念與研究,象徵著1949年之前,兩岸無分省籍的推崇。經過二二八至白色恐怖的鎮壓,五四左翼風潮瞬間殞落,因此一段左翼風潮持續時間短暫,故可以一漣漪視之。然即在稍後,跟隨國民黨遷台,1950年代初期,五四以來的自由主義知識份子,亦期盼在台灣獲得一片新天地,冀盼一方面以五四自由傳統作為反共的利器,另一方面則能以此思想價值作為鞭策國民政府實現民主憲政、自由理想的指標。五四自由主義傳統影響的

文人、學者,甚至政治人物移居台灣後,五四自由主義的思想觀念,在當時反共的需求下,反而得到在台灣落地生根的機會,戰後台灣民主自由觀的形成,與反對運動精神形塑的第一階段,頗受胡適、雷震與殷海光等五四自由傳統人物的影響。 余英時認為《自由中國》陣營可說是「五四」主流的新發展,他們結合本土勢力與一黨專政的對抗,終於使得民主、自由的種子流傳下來,因而雷震、殷海光在後來的反對黨方面仍享有很高的聲望, 甚至造成後來五四思想觀念在台灣縱向傳承的可能,其影響幾延續至今。五四口號——「民主」、「科學」一時之間又頗受強調,《自由中國》陣營的胡適、雷震、殷海光是主要代表,特別殷海光是此時宣揚五四精神的首屈建筆,此一趨

向在《自由中國》與國民黨日趨緊張後,五四更成為批判國民黨的符號象徵。1960年9月《自由中國》停刊,特別是在1962年2月胡適去世之後,除了《文星》、《大學雜誌》的局部火花之外,五四意識在台灣的延續,又告中落,政治霸權又再一次壓抑了思想文化、自由民主的發展進程。其三、此種情況,直到五四60週年(1979年)前後,由於中國大陸民主運動的勃興,及國民黨當局希望藉由相對中國的民主開放,而以繼承五四理想正統自居的地位,批判中共的專制政體。被壓抑許久的五四紀念風潮,瞬時大舉復甦,幾乎延續至1989年中國八九民運之時,五四成為中國民主自由燈塔的形象更為鞏固。不過,或許極盛而衰,也大約在此時,台灣民主政治的

發展,已逐步邁向新的階段,本土化趨向勢不可擋,五四80週年紀念的氣氛已不如60、70週年時熾烈,但台灣主體的五四觀,卻在此期間趁勢而起,更彰顯了台灣歷史多元的文化特色,五四在台灣又進入了新的階段,未來的演變仍值得持續觀察。但是,政治力量——無論台灣本身或是中國大陸的情勢,都深深影響了台灣歷史文化的演變,五四意識即是其中突出的事例。在這三起三落一漣漪中,五四意識在台灣並非突然興起,或突然完全斷裂已至消失終止,而是在退潮時,以隱而未顯的方式,繼續存在台灣社會的角落,以不同的型態延續存在。如以文學形式、或在批判五四、學術思想等方面,都仍有五四的遺緒和影響。特別是從思想史的角度而論,浪漫主義、唯理主義

的探討與批判一直是貫穿台灣五四意識史的重要部份。五四是台灣政治、社會、思想文化史的極具意義的大熱點的原因,除了兩岸關係對立複雜又難以逃避之外,台灣國家認同的問題亦是凸顯五四意識在台灣變遷重要性的一大關鍵。無論統獨的立場如何,雙方多能夠肯定五四對於提倡自由民主的理想價值,也都肯定胡適、雷震、殷海光等五四自由思想人物;若不以成敗論英雄的話,他們對台灣、中國的努力,實是具有歷史前瞻性的貢獻,也是兩岸雙方應共同珍視的文化資源。此外,通過長期的五四探究與批判,產生了五四以降,政治、社會、思想文化建設的諸多觀點,其中林毓生「傳統的創造性轉化」的思考,可說是其針對五四意識型態化的思想困局,所提出的解決方案。

想知道沙鹿南勢溪釣魚更多一定要看下面主題

沙鹿南勢溪釣魚的網路口碑排行榜

-

-

#2.翡翠水庫為什麼綠綠der?何不問問生活在此的葡萄藻

【臺中市沙鹿區】南勢溪湧泉懶人包. 南勢坑溪位於大肚山西側,其水源來自沙鹿的 ... 自91年6月5日起,於新店村新店三橋以上至大東勢及其支流進行全面封溪,範圍約15公里,封 ... 於 travel.imobile01.com -

#3.截至目前適用的

桶后溪:自桶后溪匯流南勢溪處至孝義攔沙壩止。 99/12/31起至102/12/31, 北府農林 ... 芎林鄉王爺坑溪及鹿寮坑溪交會處至德興橋段流域, 98/11/1~100/12/31, 98/11/4府農森 ... 於 www.fa.gov.tw -

#4.南勢溪湧泉親水區 - 臺中學資料庫

南勢溪 流域廣闊,與竹林北溪並為沙鹿區南北二大溪流。早年,南勢溪水流經過處較少開發,加上大肚山麓沿溪 ... 古早年代,南勢溪畔婦女洗衣、小孩戲水、大人釣魚,形成優美之 ... 於 taichung.culture.tw -

#5.將南勢溪製作成愛鄉教材!沙鹿七間國小紛紛響應 - 創事紀

【記者盧怡靜/台中報導】 2017年,台灣進入水環境大變動期,水利局前瞻計畫中的水環境改善計畫,政府推動的溪流整治項目,在全國各地即有三十多條 ... 於 newsplus.pu.edu.tw -

#6.烏來6歲男童南勢溪落水失蹤1年前姐姐才於同處溺斃

簡男附近鄰居表示,簡男一家就住離溪邊不遠處,簡男與兒女們也都很熟悉水性,常常會到溪邊釣魚或戲水,對南勢溪也很熟悉。 ... 沙壩向上游事發地點搜索,每 ... 於 www.upmedia.mg -

#7.台中沙鹿農民準備綁粽子採筍葉竟「撿到人頭」嚇壞警證實

警方表示,通過調查監視器錄像,確認紀姓老翁最後的出現地點在沙鹿區沙田路進入南斗路往南勢坑入口的地方。當時警方、沙鹿區公所以及民間救援隊曾在南勢溪 ... 於 n.yam.com -

#8.(最新)直轄市及縣(市)依漁業法公告河川禁漁(區)期(封溪護...

釣魚 聯合國»討論區 › 溪釣區 › 溪釣釣點討論區 › (最新)直轄市及縣(市)依 ... 桶后溪:自桶后溪匯流南勢溪處至孝義攔沙壩止。" 99/12/31起至102/12/31 ... 於 www.u-fishing.com -

#9.天然湧泉南勢溪就在我家後面 - 落葉歸根的季節- WordPress.com

(20150322) 「驀然回首,那人卻在燈火闌珊處」 以前常聽台中文史工作者分享沙鹿有個南勢溪, ... 釣魚、抓魚溪邊則是利用湧泉灌溉農作物. 在全 ... 於 ishih.wordpress.com -

#10.第5483篇[台中沙鹿]南勢溪公園X台灣施旅行

24°12'59.4"N 120°33'50.3"E24.216504, 120.563958433台中市沙鹿區南斗路Nandou Road, Shalu District, Taichung City. 於 yingtingshih.com -

#11.台中筏子溪釣況分享~-水庫野塘釣技術區- Powered by Discuz!

於ptthito. 南投縣草屯鎮烏溪鳥嘴潭釣點- 個人新聞台. 於mypaper. 於1applehealth. 沙鹿南勢溪釣魚:: 路名資料庫. 於road. 台中野場淡水路亞釣點推薦公開分享台中 ... 於 suhereza.alexpo40.pl -

#12.附錄一

釣魚 等休憩活動。同時可結合周邊國. 小鄉土教材課程,作為親近觀察水生. 生態、湧泉 ... 尚」主題;南勢溪為沙鹿. 區「生態」主題。 感謝委員建議,已補充相關敘述於整. 體 ... 於 www-ws.wra.gov.tw -

#13.封溪禁釣資訊 - 釣魚天氣地圖

1.南勢溪:。(1)自烏來區桂山發電廠堰堤攔砂壩(北緯24度52分21.72秒;東經121度32分47.49秒) ... 於 fishing.weathermap.tw -

#14.台中海邊玩水

沙鹿南勢溪 湧泉開放日期: 全年開放時間: 24H 地址: 台中市沙鹿區南昌路號map ... 釣魚樂中部露營區精選. 釣魚樂南部露營區精選. 親子賞螢趣x 南非狩獵帳. 端午節連假 ... 於 ugahuka.nakoncimesta.cz -

#15.不會釣魚的窮學生尋找團跟-溪釣技術區

小弟住在東海別墅,放假都在沙鹿南勢溪上游釣紅貓、中游撈黑殼蝦、下游隨便拉(吳郭魚居多),嚴格說起來沒去過其他釣點,而且不會釣魚(都是線綁鉤子讓牠願 ... 於 vanquishloong.com -

#16.台中溪釣地點

南投縣草屯鎮烏溪鳥嘴潭釣點- 個人新聞台. 於mypaper. 於1applehealth. 沙鹿南勢溪釣魚:: 路名資料庫. 於road. 台中野場淡水路亞釣點推薦公開分享台中「積善橋」 魚多又大. 於 uxepisise.john-stutz.ch -

#17.沙鹿南勢溪釣魚 :: 路名資料庫

蝦竿#沙鹿#南勢溪湧泉#吳郭魚蝦竿釣點再+1!這次來到了沙鹿的南勢溪湧泉水質乾淨的好地方~藏著...,【台中烏日】釣遊烏日大橋烏溪斜張橋戰鬥池釣吳郭魚拉到手 ... 於 road.iwiki.tw -

#18.台中縣沙鹿鎮南勢溪探釣捅鱔~2P小寶貝! 2010/11/15

部落格專用相簿 台中縣沙鹿鎮南勢溪探釣捅鱔~2P小寶貝! 2010/11/15 這是在台中縣沙鹿鎮南勢溪流域的涼亭釣點,是由釣友阿賢提供的釣點唷~因為沒有來探 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#19.全國河川禁漁(封溪護魚)資訊(102.05.30更新) - 溪釣戰斧

2、桶后溪:自桶后溪匯流南勢溪處至孝義攔砂壩止。 坪林區:全區溪流河域 ... 2、竹崙溪(俗名鹿母潭溪):溪東簡易自來水抽水站上游含各支流。 3、竹 ... 於 cyrill66.pixnet.net -

#20.中市1釣客落溪送醫不治

... 南勢溪釣魚落水事件,落水者尋獲時已無呼吸心跳,送醫不治。 台中市消防局表示,今天清晨近5時接獲報案,在沙鹿區南昌路的南勢溪,有1民眾釣魚不慎落水。 於 cn.epochtimes.com -

#21.2023台南景點懶人包!100個台南好玩景點推薦,TOP12條 ...

... 沙溝3D彩繪村也是台南人氣的打卡景點純樸的小漁村結合繽紛的3D立體彩繪用 ... 南勢里總爺5號營業時間:9:00~17:00(週一二公休) 服務電話:06 571 8088 於 fullfenblog.tw -

#22.我們的故鄉、我們的溪河

水質清澈乾淨、環境良好而孕育豐富的生態資源,有多樣性動植物,也是民眾休憩、戲水、騎車、散步、跑步、釣魚及生態觀察的好去處。 南勢溪是少數的平地 ... 於 eyesonplace.net -

#23.中市1釣客落溪送醫不治- 社會- 中央社

台中市今天清晨發生民眾在南勢溪釣魚落水事件,落水者尋獲時已無呼吸心跳,送醫不治。台中市消防局表示,今天清晨近5時接獲報案,在沙鹿區南昌路的 ... 於 www.chinatimes.com -

#24.中市新建沙鹿跨南勢溪橋樑預計明年3月完工

記者陳金龍/沙鹿報導台中市沙鹿區斗潭路橫越南勢溪的過水路便道是龍井山腳里與沙鹿斗抵里居民往來捷徑,該路段水位只比路面低零點五公尺, ... 於 www.cdns.com.tw -

#25.63歲釣客橫越烏來南勢溪谷遭水沖走新店警消全力搜救中

... 沙餡料也不假手他人,因此產量有限,當天賣完就是賣完了,會先完成預定 ... 彰化鹿港60年歷史的三和珍餅舖,傳統口味的綠豆椪、蓮花酥是中秋節最暢銷 ... 於 tw.yahoo.com -

#26.烏來溯溪

位於烏來紅河谷,途中有攔沙壩跳水、急流攀爬、深潭橫渡、小瀑布及此行的終點天然滑水道。. 著名天然大滑水道,體驗野外滑瀑的烏來加九寮溪. 於 skiclubsusice.cz -

#27.【宜蘭室內親子景點】25個宜蘭雨天備案景點、下雨避暑好去處 ...

於car. 於ptthito. 南投縣草屯鎮烏溪鳥嘴潭釣點- 個人新聞台. 於mypaper. 於1applehealth. 沙鹿南勢溪釣魚:: 路名資料庫. 於road. 台中野場淡水路亞釣點推薦公開分享 ... 於 ofusocisit.john-stutz.ch -

#28.南勢溪- 相關新聞

沙鹿南勢溪 2500萬生態砌石柳枝護岸現成枝高亂石消波塊. 台中市沙鹿南勢溪5年前完成 ... 烏來南勢溪釣客落水溺斃遺體移往二殯. 上稿時間:13:07更新時間:21:41新北市烏來 ... 於 news.ltn.com.tw -

#29.[問題] 新手想請教雲林.嘉義(北港.六腳一帶)釣點- 看板FishShrimp

... 釣點嗎? 付費的魚池也行(希望一人不要超過$200那種Orz) 這邊小小說明一下我們平常的釣法平常我們都在沙鹿的南勢溪.新社的雙翠水壩.坪林的虎寮潭這三個 ... 於 www.ptt.cc -

#30.竹光釣蝦場

營業時間. 登入. 週一至週日上午—凌晨服務專線~ 歡迎您的蒞臨. 新手友善,台中沙鹿吧檯式釣蝦場推薦西海岸 ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#31.都市ㄧ角南勢溪迷人田也風光

在喧囂的都市裡,台中市沙鹿區的一旁,有條如原始般清澈的南勢溪,釣魚洗衣,成了現代生活裡的罕見景象。 地區: 臺灣. 分類: 生態環保. 於 www.peopo.org -

#32.沙鹿南勢溪中上游

沙鹿南勢溪 有自行車道很多人知道, 但那是在下游, 我要介紹的是中上游, 是個騎車釣魚的好地方.南勢溪由於有自然湧出泉, 水質清澈, 溪裡有大量的溪哥和 ... 於 www.mobile01.com -

#33.藝文篇-文(上) - 臺中市沙鹿區公所

梧棲港每逢星期日或假日遊客絡繹不絕,港口附近種植一大片的防風林,樹林底下幾成學生郊遊、露營之好去處,對於嗜好釣魚 ... 台地上「溪坑」紛歧,溪源出自預部,愈至下坡溪 ... 於 www.shalu.taichung.gov.tw -

#34.[下課後小旅行~台中沙鹿]豐樂公園-台中花市-沙鹿南勢溪。 - 飛翔!

還有幾位釣客在釣魚。真的有魚!雖然小小的,不過小朋友看得很開心。 < 南勢溪的生態>. 晚餐就在鎮南路上的老店鵝肉解決,一人一碗鵝肉麵。順便外帶一盤 ... 於 shwc.pixnet.net -

#35.沙轆攝(@shalu.memory)

3.練習拍照歡迎分享沙鹿故事+批評指教希望我能堅持經營很久 . 2023 大甲媽遶境's ... [南勢溪橋] 橋下一直都是釣魚、抓東西的好 . 《全聯福利中心》 這個地方以前是 ... 於 www.instagram.com -

#36.沙鹿釣魚,大家都在找解答旅遊日本住宿評價

【台中沙鹿乾淨溪水藏超多魚釣爆吳郭魚一隻隻上鉤爽翻... | 沙鹿釣魚. Read More. 【沙鹿南勢溪】竟然釣到原生種?!馬口魚拉到爽還... | 沙鹿釣魚. 於 hotel.igotojapan.com