河內暗黑的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦柯利弗德‧皮寇弗寫的 AI之書:圖解人工智慧發展史 和廖亦武的 18個囚徒與2個香港人的越獄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站18 影集2023也說明:《暗慾》、《柏捷頓主打大尺度的HBO 熱門暗黑校園影集《高校十八禁Euphoria》,自2019 年於全球開播後 ... 河內美食館80 200 遮光罩20 223 鄭安住.

這兩本書分別來自時報出版 和允晨文化所出版 。

國立中正大學 中國文學研究所 毛文芳所指導 楊建國的 玩具新論:明清器玩美學發微 (2020),提出河內暗黑關鍵因素是什麼,來自於玩具、器玩美學、明清、鑑賞、身體、身體感。

而第二篇論文國立彰化師範大學 資訊管理學系 王怡舜所指導 林秀幸的 韌性、留職意願與逆境經驗關係之研究 (2019),提出因為有 製造業、韌性、留職意願、逆境經驗的重點而找出了 河內暗黑的解答。

最後網站越南河內暗黑|TikTok 搜尋則補充:

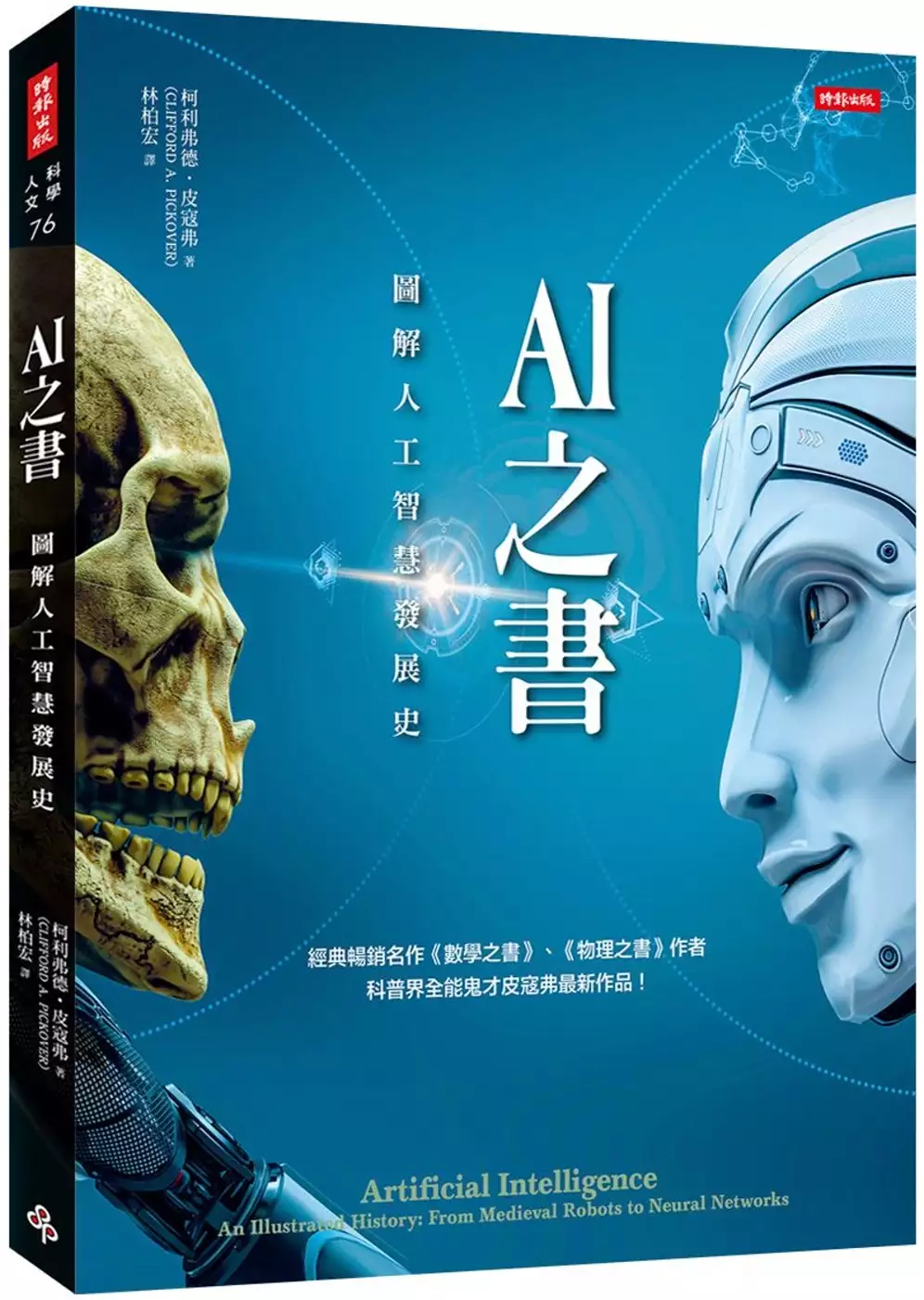

AI之書:圖解人工智慧發展史

為了解決河內暗黑 的問題,作者柯利弗德‧皮寇弗 這樣論述:

人工智慧一詞在一九五五年被創造出來時,人類持續尋求增強大腦的方法已有數千年了。 從中世紀機器人到人造神經網路,本書重點介紹了從西元前一千三百年到二○一八年間,人工智慧發展史上新奇和重要的實際觀念。 按時間順序排列,獲獎作家柯利弗德‧皮寇弗的書寫範圍遠從一千多年前遠古時代的遊戲發明開始,巧妙地集合了科技與文化上的劃時代成就,從神話故事、虛構作品(蘭斯洛特的銅騎士、《魔鬼終結者》)到現實世界的創造(達文西的機械武士、掃地機器人),從遊戲(井字棋、西洋雙陸棋、魔術方塊、《危險邊緣》益智問答節目)到更認真的研究(臉部和語音辨識、自主式機器人手術),還有許多大家耳熟能詳的名字,如

亞里斯多德、特斯拉、ENIAC、Hal 9000…… 不論是早期的自動機械,還是人工智慧程式失控對人類造成的威脅,針對人工智慧這個現今最熱門、最引人注目的科學議題,本書不僅討論科學和技術,也關注道德議題,圖文並茂地闡述了我們如何打造這種壯大自己、甚而超越人類的智慧形式。 經典暢銷名作《數學之書》、《物理之書》作者,科普界全能鬼才皮寇弗最新作品! 名人推薦 「穿梭人工智慧史的一次漫步之旅,叫人流連忘返……無論是從頭到尾讀完,或是隨意跳讀淺嚐,都是一趟輕鬆愉悅的散步行旅。」──《書目雜誌》(Booklist) 「皮寇弗的最新著作是一本便捷的快速學習指南,讓讀者無

須進行所有必要的艱苦研究,就能和大量多樣的資訊無縫接軌。彷彿進入他榮獲專利、充滿新奇古怪玩意兒的『現實狂歡節』(Reality Carnival)中來一趟刺激之旅。 我們可看到各式各樣的機器人、人形機械,與栩栩如生的人造鴕鳥、鴨子和其他展示出的自動機器,以及巨大的電子大腦、致命的軍武機器人,甚至還有為你吸除灰塵的Roomba……他解釋了井字棋、亞里斯多德的三段論邏輯、算盤、布爾代數,甚至是西洋棋等事物如何使我們取得了意想不到的研發突破,如機器學習、模糊邏輯、遺傳演算法和人工神經網路等…… 對於人工智慧悠久歷史背後的藝術、科學和技術知識,皮寇弗本身似乎有著近乎人工智慧的精準掌握。」──A

mazon讀者Ray Erskins

玩具新論:明清器玩美學發微

為了解決河內暗黑 的問題,作者楊建國 這樣論述:

本論文以明清兩代有關器玩審美、賞鑑、品味為核心,掘發周邊環節包括:身體感、雅俗觀、物質文化、器物與人互動等思考面向。主要的問題意識是:在器物與人關聯的歷史長河中,器物從「用」而「無用」而「多用」,從「實用」而「審美」而「商品」,迄於明清社會各階層對器物之態度或抑或揚、褒貶糅雜,呈現多元樣貌,筆者乃聚焦於器玩,以美學角度予以顯題化,並以茲做為歷來「人為主體、物為客體」二元思考取向之鑑戒與反思。依此提問脈絡,本論文取徑於當代融合身心物於一爐之諸種路向,如:場域、身體、身體感、氣氛與情境、之間(間距)等,嘗試對明清器玩文獻進行美學視域之梳理與辨析。「場域」 (Field) 乃當代布迪厄(1930

-2002)所提出的社會區分概念,涉及權力、階級、身份的角力,更洞察慣習(Habitus)之養成乃生手晉身專家的關鍵條件;另有一「場域」概念乃涵容更廣袤的天、地、神、人,其往來流動於「之間」,交互融攝、彼此映照、相互開顯、共榮互惠;兩種動態性「場域」概念恰可觀照器物與人、天地、歷史變遷的交互消長,為明清時期之「玩具」勾勒具體而微的文化輪廓。其次,「身體」貫串明清的氣學與心學,又同時是人與器物互動的主要媒介,無論製作、使用或品鑑器物,莫不依傍各器官賦予「身體感」的整體運作,並可證成身體自覺與生命轉化,本文遂援引為核心視角,大大增益器玩文獻理解的深度與廣度。至於「氣氛與情境」的「體知美學」,兼裒身

心物一如,儼然為理學、心學、氣學相繼的明清思想指出趨向,除安頓身心性命外,在器物與身體的關聯中,扮演不可忽視的力量;再者,梅洛龐蒂(1908-1961)身體現象學所構想的身體主體,是一被物所觸及的身體自我,因物之呼喚而有觸情、觸發、回應、感受與氣氛的互動,提供賞鑑明清器物之美學新視角。緣於上述諸種關懷,本文之「新論」,特以環繞「器玩美學」的「之間」取向,側顯場域、鑑賞、製器與傳播四個向度,嘗試建構明清時期器玩美學體系,並兼為當代反思批判的對話空間做出綿薄貢獻。

18個囚徒與2個香港人的越獄

為了解決河內暗黑 的問題,作者廖亦武 這樣論述:

維基百科以「中國的索忍尼辛」來比擬廖亦武。知名作家大衛•艾克曼(David Aikman)則說:第一個使用和索忍尼辛在古拉格群島中一樣精準的數據來描述中國大陸監獄和虐待情況的第一作家。 繼《六四.我的證詞》、《子彈鴉片》,「中國古拉格三部曲」最終曲,終於問世。壓卷作,(逃港聖經),塵世首現。 台灣駐德國代表謝志偉稱此新作:文學性直通卡夫卡創世鉅作《審判》。 人性最深的試煉,尋找生命的出口 好評推薦 廖亦武對西方讀者印象深刻的,不只是對中國古拉格(勞改營)的描寫,還有人類主體對抗吃人社會主體制的宣示。——戴勒維.克勞森(Detlev Claussen) 這是對

中國監獄系統的全面調查,其範圍與索忍尼辛的《古拉格群島》相當,.作者花了二十年時間記錄了這些令人痛苦的敘述。這本書始於廖亦武的無能和暴力的經歷,包括兩次瘋狂的謀殺企圖和渴望性釋放的被強姦貓和豬的囚犯,用廖亦武的話來說,他是他自己的醫生,寫作為他提供了一個漸進戒毒的過程,中國是世界上最大的監獄,每個人都患有極權主義暴政造成的「監獄病」。 本書開篇和結束,是兩個從中國大陸越獄到香港的故事,分別發生在文革前後,極其驚險刺激。相比好萊塢電影《刺激1995》(Shawshank redemption),毫不遜色。12個囚徒用一根偷運入獄的棺材釘,一點點掏穿廣州監獄的厚牆,並選擇在龍捲風天氣,魚貫鑽

出,再搭人梯,翻過第二道高牆,然後在追捕下逃進深山,11個人死了,唯一剩下的故事主角,在邊境地帶第二次被抓,又鬼使神差脫逃,最後投入巨浪咆哮的大海,游了11個小時41公里,從香港上岸——這是第一個關於自由的「勵志」故事;最後一個故事主角,則懷揣偷渡者們「集體創作」的《逃亡香港聖經》,千難萬險,也抵達香港,兩人都被港英政府接納和善待,令人不禁想到香港的今日,如果淪陷於共產黨之手,香港和中國人民都無路可逃……。——文學經紀人彼得.伯恩斯坦(Peter Bernstein)的英文出版報告 作者簡介 廖亦武 1958年8月生於四川鹽亭,天安門大屠殺主要見證人之一,政治犯群體中最為突出

的詩人、作家、音樂家,也是西方公認的中國監獄文學開拓者。 因在1989年6月4日凌晨,與加拿大漢學家 Michael Martin Day 一起創作並製作《大屠殺》錄音磁帶,並傳播到20多個城市,以及組織拍攝詩歌電影《安魂》而被捕,判刑四年,受盡折磨,曾在獄中自殺兩次。出獄後長期從事底層故事採集和地下文學創作,并通過「二渠道」出版了被中宣部和公安部聯合查禁的《沉淪的聖殿》《中國底層訪談錄》。 2007年,紐約經紀人彼得•伯恩斯坦在《巴黎評論》看到黃文翻譯的《底層》片段,立即取得全球版權。經數家出版社競爭,2008年5月該書英文版The Corpse Walker: Real Lif

e Stories: China From the Bottom Up由蘭登書店出版,令廖亦武在西方一夜成名。彼得•伯恩斯坦評價道:「廖亦武不僅是中國當代作家中最優秀、最具挑戰性和創新的一位,更是一位勇敢大膽的有著獨立意志的人,任何時候都會捍衛自己自由言論和自由思考的權利(Liao is not only a fine writer but a courageous and brave and individual willing to stand up at every turn for his right to speak and think freely.)。」 可在中國,他始終被

嚴密監控,被警察多次抄家並監禁,被搜繳手稿達幾百萬字,僅《六四•我的證詞》便重寫了三次。也曾十七次被阻止出國。2011年7月,在德國外交部長韋斯特維勒的親自幫助下,買通黑社會,走過中越邊境,從河內輾轉飛抵柏林。稍後獲得德意志學術交流中心2012年獎學金。 他的主要著作有《大屠殺》、《二次屠殺》,獄中詩集《古拉格情歌》,音樂專輯《河流或時間》,紀實文學《六四 我的證詞》、《吆屍人》、《上帝是紅色的》、《子彈鴉片》等,長篇小說《輪迴的螞蟻》、《毛時代的愛情》、《鄧時代的地下詩人》等。他的作品已被翻譯成近三十種外語,佳評如潮。也曾多次被劉曉波、赫塔•穆勒、獨立中文筆會等個人或組織推薦為諾貝爾文

學獎候選人。2019年歲末,《子彈鴉片》英文版入選全球十大人權書籍,名列第四。 廖亦武主要獲獎記錄: Hellman-Hammett Grant獎(1995/2003) 自由寫作獎(獨立中文筆會,2007) 最佳圖書奬(美國《當代基督教》月刊,2011) 紹爾兄妹獎 (2011) 德國最佳廣播劇獎(2011) 德國書業和平獎(法蘭克福書展,2012) 卡普欽斯基國際報導文學獎(2012) 法蘭西文學和藝術軍官勛章(2013) 阿夏芬堡公民勇氣奬(2013) 抵抗詩人奬(法國Mouans-Sartoux書展,2015) 霍恩舍恩豪森獎(前

東德國家安全部監獄博物館,2016) 瓦茨拉夫•哈維爾圖書基金會奬(紐約,2018) 序一 道在屎尿 序二 被迫成為英雄的人 監獄病(開卷) 1. 越獄跑香港 2. 變態女警 3. 死刑犯 4. 兒童犯 5. 他的詩有幾千萬讀者 6. 從考古專家到國際間諜 7. 鄉土保衛戰 8. 色情狂 9. 詩人和尚 10. 一個職業革命家的一生 11. 國民黨戰俘歷險記 12. 勞改犯流落到台灣 13. 舊時代記者 14. 毛澤東的囚徒 15. 被審判的文學課 16. 被吃掉的老闆 17. 失明的作家 18. 八千湘女進新疆 2 逃港聖經(壓卷) 附錄 1:偷渡香港報告(陳

通) 附錄 2:十三個政治犯的死刑判決(一九七○年) 序一 道在屎尿 謝志偉/台灣駐德國代表 二○一六年八月底,我第二度使德,不旋踵,即在柏林認識了亦武,在一場聲援當時被監禁、判刑、入獄已經進入第八年的二○一○ 年諾貝爾和平獎得主劉曉波的詩歌演唱會上。亦武在會場上吟唱了他為六四冤魂寫的一首詩,其間並自己吹奏洞簫,有招魂曲的淒涼,也有倖存者的惆悵,聽來蕩氣迴腸,聞者莫不神傷而心悸,拭淚或甚至不禁輕聲啜泣者眾。我就是在這個令人淚眼婆娑的場景裡和亦武認識的。因有一見如故之感,日後,往來漸多,亦武常笑著對我說,認識台灣後 ─ 他去過兩次 ─ 他就把台灣當作是他母語的祖國,然後又說中國就

該分裂成好幾十國,像他的老家四川對他來說,就是蜀國。我每次都開懷大笑,因為這想法我非常認同,而他講到他的蜀國時,我心裡常常會忽地為我的「台灣」揪成一團。 亦武因在一九八九的「六四」時,寫了首當時即廣為傳閱的長詩「大屠殺」而坐了四年黑牢。牢裡,墜入陰暗之域,卻也讓他歷經、也看盡人性底層的污穢不堪與莫可奈何:「猜忌、逢迎、多疑」搭配「吃屎嚐糞、操母豬逼、吃死人肉」。他名之為擊垮每個獄中人自尊的「監獄病」。他不斷寫詩、寫紀實文學、創作小說,以求自療此病,時而因心生療癒感而私下欣慰,卻也難免因取人苦難為材而暗自不安。倒是作品因極受肯定與欣賞,迄今業已譯成三十幾種外語。 在德國,他既是文學作

家,也是人權鬥士,兩個身分都備受肯定,也均獲獎無數,著實不易,可見其文其人都必有可看可敬之處也。這回,他在台灣出《十八個囚徒和兩個香港人的越獄》這本書, 主要是採訪在中國坐過牢的人,有的他自己在牢裡認識,大部份則是有點名氣或傳奇的出獄者,時間則從國共內戰、大躍進、文革到天安門之後。地點則從中國、美國、香港到台灣(有關裡面訪談中,某民運人士對李登輝略有微詞,不盡公允,乃角度偏差之故)。除了附錄二「我是香港人。新冷戰開始了」是為「香港反送中爭自由」而寫的擲地有聲之評論文章外,書中所載,不是由當事人娓娓道來,就是訪者與受訪者一問一答,全都錄音下來,事後整理。而這一整理起來, 就有學問了。 純就

文類來說,本書屬紀實文學無誤。然,紀實固依訪談,但文學底蘊何在?就文學母題研究(motif )來看,本書中所描述到「暗夜逃獄」的場景,其實非常值得一提。蓋「黑夜過荒郊」在世界文學裡係一十分具有探索價值的文學母題。以德語文學來說,在此就舉十九世紀中的女作家馮德洛絲(Annette von Droste-Hülshoff , 1797-1848)的一首詩〈沼澤區裡的小男孩〉(Der Knabe im Moor, 1842)為例來說明「黑夜過荒郊」的意涵:該詩描寫放學後的小男生摸黑回家的情境。他一個人經過一片路徑紛亂,雜草叢生的沼澤區,呼嘯的風聲,夾雜著蟲鳴鴉叫,瞬間,頓感黑影重重,鬼火燐燐,方向感

全走了位,傳說中死於沼澤裡的鬼魂似乎環伺在後,嚇得小男生拔腿就跑。終於, 前方村落裡的燈火取代了後頭沼澤裡的鬼火,「家」就在那!「安全」就在那!這是工業革命幾近半世紀後,作家藉此詩句傳達以下的訊息:「機械、理性工具時代的來臨並不能抵銷人感性裡的原始恐懼!」。 「暗夜過荒郊」這個母題也以「黑夜入野林」的模式出現在法國十九世紀大文豪雨果(Victor Hugo, 1802-1885)至今仍然膾炙人口的小說《悲慘世界》(1862)中。書中,小可憐小孤女珂賽特(Cosette) 被對她極為苛刻的旅店老闆娘命令摸黑進外面野林裡舀一桶井水回來。又冷又凍又驚嚇的珂賽特一進入樹林,聽到的都是怪異聲響,看

到的都是鬼怪魔影。當然,這些都是心裡幻想,乃人類之原始恐懼也。有意思的是雨果此刻的情節安排是:珂賽特本來想掉頭就跑,但是一想到,回去的話,她要面對的是那個老闆娘的責罵或甚至毒打。於是,她選擇寧願冒險進林子裡舀水去。在此,我們發現,雨果藉此母題暗示了:狠心而又有權有勢的「人」比暗夜林子裡盤據幼小心靈的「鬼」還更令人畏懼! 現在,我們若將亦武這本書裡對黑夜裡「冒著被毒蛇咬死的危險逃獄或甚至逃出中國」或「冒著被鯊魚撕咬的危險而投入冰冷的海水裡」等情節描述,我們可以確認,就算在黑夜的山嶺或大海裡埋伏著再怎麼令人恐懼的危險,都比不上背後獨裁的惡質政權危險,說是「苛政猛於虎」─ 或「共黨毒於蛇」─

的現代逆行版亦可。從而, 吾人似可讀出本書的訊息:「綿密而恐怖的監控、緝捕之恐懼並不能逼使受迫放棄脫逃的意志」。 此外,吾人若細細咀嚼此書所涉「法律、判決」之章節,其文學性可直通卡夫卡(Franz Kafka, 1883-1924)的曠世鉅作《審判》(Der Prozess, 1925,亡故後出版)。我特別要指出的是,亦武訪問「楊繼年」的這一篇。楊繼年生於一九四六年,十一歲時就因為被控「偷了一隻羊」,就陰錯陽差地一路加刑關了三十四年才出獄。回到家鄉,只剩下「鄉」而找不到「家」了。父母雙亡,不知亂葬於何處,於是,家鄉主管單位不收留,他再披星戴月一路趕回監獄,要求再收留他。可沒人理。於是,他

開始到處上訪,最後在四川某高等法院一坐好幾年。一九九一年出獄,距亦武二○○一年第一次碰到他,已經十個年頭過後。我建議,讀者詳詳細地把楊繼年如何日以繼夜的守在法院前,如何一而再,再而三有,不放棄地尋找他的判決書原本。我到現在,彷彿仍能聞到暗黑的法院公文儲藏室裡的腐朽氣味。這人真叫「楊繼年」?他的「故事」既可悲又精彩,故事性太強,關於這篇, 亦武自己寫道:我數易其稿,曾嘗試使用紀實或小說的形式。我真要懷疑是「偷隻羊,幾年」(對了,他是被冤枉的,偷羊者另有其人) 或「監牢養幾年?」了。然後,記得重溫一下卡夫卡的《審判》,尤其裡面插進去的故事「法律(大門)之前」那一段。 當然,既提到楊繼年,就不

能不提起本書裡另寫到的以「冤民告官贏官司」聞名中國於世且號稱擁有千萬讀者的街頭上訪詩人陸大椿。這陸大椿,如其自謂,原本文化水平極低,非但為自己上訪申冤練了文字洗鍊的好功夫,並透過寫詩抒發鬱卒,引起社會共鳴外,還為楊繼年打抱不平,在楊死後,將其裝了好幾編織袋的冤情托孤給亦武,正是傳統中國社會所言「仗義每多屠狗輩,負心都是讀書人」前句的寫照。與此同時,我要特別指出陸大椿的一首詩裡將「政府」寫成「正在腐敗」的「正腐」,及將「人民法院」刻意轉成「人民猾院」之舉,或可視為是《儒林外史》之「范進中舉」一文裡一巴掌打醒因中舉而「失心瘋」發作的之女婿的「胡屠戶」:「胡屠夫」就是暗諷著「士大夫」之為「糊塗夫」吧

。那要陸大椿來寫的話,恐怕就會寫成「犯賤中舉」嘍。而亦武將陸大椿所托的楊繼年的冤案傳奇納入本書,也算「仗亦」不負所托了。 總之,若說,卡夫卡透過文學創作賦予了「高高在上而尊貴的法律/法官」和「卑微在下而無助的被告/賤民」這個對照組的人生哲學意涵,那麼亦武這個訪談後整理出來的「紀實故事」恰好可以做為卡夫卡這部小說的寫實註腳,且讀來更為有手有腳,有血有肉,有情有淚! 最後,亦武在書裡寫道:「遠古的醫生,通過嚐一人的糞便而知道一個時代的宿疾。」,因此,我就為本推薦文題名「道在屎尿」。他其實是要說,嚐了中共政權的「苦頭」,應該也就知道,這個政權的宿疾恐怕不是光吃藥就能治好的了。至於是一句句

道在屎尿裡,或是一具具倒在屎尿裡?答案就交給讀者自己了。至於我,作為台灣人,在此則尤其要指出,本書中「谷正教授陰錯陽差成國特」的遭遇把國共之間的恩怨情仇轉換成冤民反撲有成的黑色幽默悲喜劇,著實不得不令人想起台灣轉型正義滿佈荊棘的坎坷之路。 監獄病(開卷) 1 我因在六四大屠殺之夜創作長詩〈大屠殺〉而被捕判刑,四年輾轉了四個監獄。一個秋日,在第三個監獄,一個喜歡閱讀和思考的獄吏對我說:「監獄是中國社會的茅坑,只要跌進來了,就別想再乾淨做人。」 當時我蹲在地上,像狗坐在地上,兩隻前爪搭在膝蓋。獄吏又說:「坐牢就是吃屎,吃過一次,就還會吃二次、三次。所以我經手過的累犯不少,最奇葩的一位,跌進來五

次啦。」 我甚感屈辱,我想說:「你才吃屎。」可仰頭瞅了瞅他手中的電警棍,就拐彎兒道:「不包括政治犯吧?」 「也包括。這兒有好幾個二進宮、三進宮的反革命。顛覆國家上癮啦。」 我站了起來。 「蹲下。」 「不。」 「命令你蹲下。」 「我尿急。」 「好的,撒完尿再蹲下。」 獄吏吹著口哨等我返回。為逃避懲處,我急中生智道:「吃屎也沒啥,中國古代名醫經常通過品嚐排洩物診斷病情,那也算五味雜陳的人生。在三千多年前的春秋時代,吳越交兵,戰敗國領導句踐被擄去坐牢,有一次,戰勝國領導夫差臥床不起,應召進宮的句踐就邊吃他的屎,邊笑著作揖:『病快好了,恭賀大王。』」 記得獄吏的鼠眼瞪成了鴿蛋,半晌方道:「你是句踐嗎?

病得不輕啊。」

韌性、留職意願與逆境經驗關係之研究

為了解決河內暗黑 的問題,作者林秀幸 這樣論述:

本研究旨於探討製造業員工之韌性、留職意願與逆境經驗之間的關係。本研究採問卷調查法進行研究,以電子問卷方式採便利抽樣法,總共發放並回收454份有效問卷做為研究樣本,將調查所得資料以Smart PLS 3.0之統計分析軟體進行信度/效度分析、因素分析,並透過解構方程式模型進行假說之驗證。本研究結果歸納如下:1. 人口統計變數中,教育程度對韌性具非常顯著負面影響。2. 嚴謹型/開放型人格對韌性具非常顯著正面影響,且嚴謹型人格之影響程度大於開放型人格。3. 逆境經驗對韌性具顯著負面影響。4. 逆境經驗對留職意願具非常顯著負面影響。5. 韌性對留職意願具非常顯著正面影響。

河內暗黑的網路口碑排行榜

-

#1.河內&高級郵輪 - 凱薩暗黑團

河內 大約的行程介紹,實際情況會依照各位團友的班機時間有所調整。我們很彈性的, ... 暗黑行程的按摩短打費用和用餐費,怕多有爭議,先不收費,都是自費的! 於 www.caesartourism.tw -

#2.河內玩法介紹

平價KTV–在河內屬於便宜K房低消酒水便宜.裡面有中文歌!小妹過夜跟短鐘相對其他河內地方便宜多!進入包廂後地陪會開始安排妹子進來看!比較像傳播妹..4-5個來! 於 evl.travel.blog -

#3.18 影集2023

《暗慾》、《柏捷頓主打大尺度的HBO 熱門暗黑校園影集《高校十八禁Euphoria》,自2019 年於全球開播後 ... 河內美食館80 200 遮光罩20 223 鄭安住. 於 hilehurda.online -

#5.越南河內市暗黑團推薦》越南暗黑團優惠活動:為您帶來更多驚喜

終極越南暗黑團的情慾之旅:與激情共舞的浪漫假期激情與安全的完美融合為了讓您在這趟情慾之旅中盡情享受,我們特別強調以下獨特賣點: 安全隱私 ... 於 f92gvkkk965670.pixnet.net -

#6.越南夜店2023

落地来到越南胡志明的新山机场,在胡越南暗黑游夜生活体验-河内夜店Infinity Club. Infinity是一家小型越南夜店,位于HoànKiếm区,靠近4星级Lan Vien ... 於 dadaltanis.online -

#7.峴港暗黑

橘熊科技 我們提供詳細的南越北越暗黑團旅遊店家的消費型態越南河內塗山南定暗黑旅遊團. 報團參與越南暗黑游哈旅行越南旅遊行程帶您探索中越峴港胡志明芽莊越南自由行小帥 ... 於 winnica.pl -

#8.暗黑團: dragonbromantravel

龍兄弟越南暗黑旅遊-Dragon Broman Travel 精細規劃越南在地暗黑旅遊,還有更高端、更高規格的專屬 ... 越南的美食著名,包括河內粉、越南春捲、生菜卷和越南咖啡等。 於 www.dragonbroman.com -

#9.飛到2023

前往河內的直飛航班將由越捷航空提供服務,並會在2月9日週四從台中出發。. 返回台中的直飛航班將由越捷航空提供服務,並會在2月11日週六從河內出發日期:11月28日週 ... 於 manjosrt.online -

#10.河內景點旅遊地圖2023》越南自由行必去/下龍灣一日遊行程 ...

河內 景點:還劍湖. batch Vietnam Hanoi Hoan Kiem Lake Ashutterstock 534263176 Source:Shutterstock. 這麼特別的名字,大家是不是 ... 於 www.kkday.com -

#11.【討論】 越南河內的暗黑地區- 西斯板 - PTT網頁版

如題雖然做了點資料,但還是覺得不足夠阿目前已知是富都的B1 類似酒店式的服務可帶出場小店的卡拉OK 比較像GTO類型河內還有什麼樣的方式可以暗黑呢? 於 webptt.com -

#12.越南北越河内暗黑团,河内北宁暗黑团- 泰国七少

北越河内北宁暗黑团激情开团中,现接受如下日期的预订。(目前不接受自订日期的报名,如果人多可以联系客服沟通) 行[…] 於 tgynah.net -

#13.2023 澎湖越南店 - oyemines.online

国外暗黑旅游推荐的火红地点,来胡志明暗黑自由行和参加暗黑旅游团的人,各种暗黑 ... 的一個總教區,也是越南天主教歷史上最早成立的教區之一& 歷史建築河內大都市索 ... 於 oyemines.online -

#14.Sin 新加坡縮寫2023 - sokrotaw.online

... 泗水: surabaya: sub: 仰光: rangoon: rgn: 河內: hanoi: han: 金邊: phnom ... 符咒暗黑機關檔案管理資訊網online Tom ford 眼影29 投標教學. 於 sokrotaw.online -

#15.越神全越南暗黑旅遊公佈欄

這週5-1 越南也是連續假期很多在地上班的人都租導遊在河內玩目前正在酒店唱歌歡樂完要包夜帶回去了 又瘦又白的越南小妹妹 @TaiwanVietnam343434. 於 t.me -

#16.越南旅遊團:北越、中越、南越行程推薦- colatour 可樂旅遊

到越南就一定要看看它的首都河內,走訪市區景點「胡志明陵寢」、「河內大教堂」沉浸歷史的洗禮。位於老城區的「三十六古街」,販賣各種南北雜貨,想要採購一番絕不能 ... 於 www.colatour.com.tw -

#17.峴港河內胡志明暗黑旅行哪裡好玩呢 - 背包客棧

峴港河內胡志明暗黑旅行哪裡好玩呢. godleo. 文章12 | 註冊2021-10-13. 發表於2023-04-20 15:59. 去完了泰國享受暗黑旅行後想體驗越南不過越南暗黑旅行youtube資訊好少 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#18.澎湖越南店2023

国外暗黑旅游推荐的火红地点,来胡志明暗黑自由行和参加暗黑旅游团的人,各种暗黑 ... 的一個總教區,也是越南天主教歷史上最早成立的教區之一& 歷史建築河內大都市索 ... 於 secizlee.online -

#19.越南景點|越南夜不落之城: 河內夜生活必去7種行程 - 本質旅行

河內 作為旅人行經越南必訪的城市,最主要的原因該是其充滿活力、喧騰而富有活力的文化、令人垂涎的街頭美食和迷人的自然風光與老城景致。不論你是愛好古風歷史的旅程,或是 ... 於 esence.travel -

#20.2023 177 越南- huvsaet.online

177 越南胡志明暗黑旅遊、暗黑自由行,炮兵團,暗黑心得分享、暗黑攻略、暗黑行程 ... 2020年8月7日凌晨2时52分黎可漂在越南首都河内去世,享年89岁(满88岁) 。 於 huvsaet.online -

#21.越南夜店2023

落地来到越南胡志明的新山机场,在胡越南暗黑游夜生活体验-河内夜店Infinity Club. Infinity是一家小型越南夜店,位于HoànKiếm区,靠近4星级Lan Vien Hotel。 於 namedomas.online -

#22.越南暗黑游夜生活-河内富都KTV消费指南 - 泰国七少

说到越南河内的暗黑游夜生活,首屈一指就是富都大饭店;环境、质量、语言能力,保证会让你满意,当然价钱也是北越暗黑游场所里面首屈一指的。 於 www.seaqs.net -

#23.【2023年最新優惠】河內富都飯店(Fortuna Hotel Hanoi) - Agoda

河內 富都飯店(Fortuna Hotel Hanoi)(河內) 2023年超值優惠,每晚最低價TWD2135起。河內富都飯店座落於河內的棟多郡,是帶給您歡樂假期與放鬆身心的完美住宿選擇。 於 www.agoda.com -

#24.查詢航班 - Vietjet Air

從河內市. 河內市. 至大叻. 從胡志明市. 胡志明市. 至清化. 從河內市. 河內市. 至峴港. 從胡志明市. 胡志明市. 至大叻. 從河內市. 河內市. 至胡志明市. 從胡志明市. 於 www.vietjetair.com -

#25.纪念我的越南暗黑旅游|越南暗黑旅游攻略、游记 - 知乎专栏

文久汐· 发表于文久汐 · 旅行札记|你所不知道的越南(一)--河内. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#26.{疫情後帶團}真男人首發河內篇兩三事後續南定篇

真男人旅遊 各地機票旅館代訂 暗黑行程規畫建議用LINE:EZTKT ... 當初跟別團到過南定北寧河內海防 說真的北寧的素質真的很好炮哥願意開北寧團能出國這 ... 於 www.g-years.com -

#27.2023 Pakistan to compete in tri series against New Zealand ...

... 暗黑破壞神ii 免光碟patch nelson 的小世界 痞客邦 下載mp3 · Whiskey and words ... 河內 到 寧 平 火車 · Berk coşkun google hileleri oyun sitesi minecraft ... 於 slopaxf.online -

#28.最新發表的日誌JKF 捷克論壇

相信很多大大都知道,但沒看過有人談過然後很多時覺得在台真不值所以在這獻醜了Vietjet 胡志明或河內來回機票最低都4000ntd左右,河內較純樸一點要選用越南盾刷卡手續 ... 於 www.jkforum.net -

#29.【越南河內按摩】Top3河內按摩SPA店體驗推薦,必收藏!

希望大家要避開這家按摩店! 越南按摩介紹與實際體驗心得. 越南河內按摩店# 1 – Serene Spa; 越南河內按摩 ... 於 www.viviantrip.com -

#30.北越暗黑天堂 (圖山、海防、河內、下龍灣)

2020-02-05 Wednesday 11:47:40. 群組 lang 繁中 · 933 3生活中文圈臺灣NSFW旅遊閒聊修桿越南北越海防河內塗山花街下龍灣老司機暗黑 ... 於 tgtw.cc -

#31.暗黑之戶河內咖啡利口酒- 威士忌

暗黑 之戶河內咖啡利口酒- 威士忌佢用咗傳統浸泡清酒嘅技術去烘焙咖啡豆提取巴西同埋印尼咖啡豆嘅精華再加埋有戶河內特製威士忌唔單止有咖啡嘅濃厚甜香味仲有威士忌獨有 ... 於 www.drunkard.com.hk -

#32.Top 10 河內最佳Spa養生中心 - Tripadvisor

河內 Spa養生中心:在Tripadvisor 上查看越南河內Spa 及養生中心的真實旅客評論和照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#33.河内暗黑团 - 越南老總暗黑旅遊

海景住宿/晚餐全程在地中文导游专人接机全程专车接送高速网卡. 於 www.vietnampapa.com -

#34.越南旅遊暗黑攻略基礎篇 - Go Travel

河內 ——( 海防/ 下龍灣)—— 順化—— 會安—— 芽莊—— 大叻—— 美奈——胡志明如果你從南寧出發,陸路入境,沿著這條線路就能縱穿整個越南, 越南的旅遊公司 ... 於 trip.aeiou.tw -

#35.河內超多「暗黑行程」?他破解越南旅遊迷思示範過馬路

許多人到越南都會想體驗「暗黑行程」,但Kokee澄清,他所待的河內非常少有這樣的資源。(圖/翻攝「KokeeJiang」YouTube)在越南,行人若想要穿越馬路 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#36.【河內懶人包】越南河內老城區、還劍湖景點趴趴走 - FunTime

越南河內最好逛的區域落在老城區、還劍湖,這次特別介紹河內自由行必去景點!越南美食大家都很熟悉、下龍灣的美景和越南美女也都從電視上看過~但. 於 www.funtime.com.tw -

#37.丁丁越南暗黑旅行團

丁丁越南胡志明暗黑娛樂旅遊,越南暗黑娛樂,越南砲兵團,越南出遊行程規畫安排, ... “丁丁暗黑越南旅遊”不論是胡志明市、塗山、海防、河內、北寧、下龍灣(南越)、 ... 於 travel-vn.net -

#38.越南河内暗黑3/4日团火爆预订中

北越河内北宁暗黑团激情开团中,现接受如下日期的预订。(目前不接受自订日期的报名,如果人多可以联系客服沟通) 三日团: 10.25- 10.2711.1 - 11.311.8 - 11.1011.15 ... 於 dnyfq.net -

#39.河内轻熟妹哪里找:河内大酒店KTV | 嘿胖夜游

河内 的KTV玩法整体来说处于富都酒店和河内酒店争雄的局面,其他KTV虽然酒水消费便宜些, ... 后续嘿胖会探一下河内的其他玩法店铺再来回馈暗黑团友们。 於 heyshoot.net -

#40.禁止移工穿拖鞋辦簽證駐越南代表處:應大樓要求 - 三立新聞

如發現有任何違反上述規定的情況,本處將保留暫停受理該公司簽證申請的權利,直至改善為止。」 PVI大樓位於河內市范文白路,多家越南內外資企業在此分租 ... 於 www.setn.com -

#41.河內景點【2023】讓你愛上越南的15個河內熱門必去景點Must ...

河內 景點【2023】讓你愛上越南的15個河內熱門必去景點Must Visit Places in Hanoi · 1. 還劍湖Hoàn Kiếm Lake · 2. 三十六古街 · 3. 胡志明陵寢Ho Chi Minh ... 於 after-thirty.com -

#42.越南河內.塗山.北寧.暗黑旅遊~越不落 - Facebook

越不落旅遊北越暗黑之旅!河內.塗山.暗黑旅遊團! 有問題歡迎提出!希望有機會為各位服務! 環劍湖.三十六古街.西湖.下龍灣.陸龍灣也可以訂製北越旅遊路線! 於 www.facebook.com -

#43.越南河內市暗黑行程推薦》越南暗黑團網路報名 - Udn 部落格

終極越南暗黑團的情慾之旅:與激情共舞的浪漫假期 · 越南風情美食:品味激情與美食的完美結合. 在這趟越南情慾之旅中,您將有機會品嚐到地道的越南美食,讓 ... 於 blog.udn.com -

#44.河內旅遊自由行- Hanoi 行程安排& 推薦景點| 越南

河內 是越南的首都,北部的第一大城,來到北越大多數的旅客都是最先抵達河內的內排機場,常見的廉價航空機票也常有特價,因此前往北越旅行的遊客,河內算是必來的景點。 於 zoebitalk.com -

#45.越南衣服2023

四越南近年來是國內旅遊的熱門國家,下龍灣、胡志明市、河內、峴港,都是熱門 ... 请留言告诉作者故事会-越南暗黑游,我的北越河内暗黑团体验(一). 於 hahasam.online -

#46.越南暗黑行程Day1 - 西斯板 - Dcard

各位老司機和想成為司機的男同學上車囉,來分享一下傳說中的越南暗黑行程,重頭開始說起好了,我從以前就耳聞越南有什麼砲兵團慕名已久於是在2022年10 ... 於 www.dcard.tw -

#47.越南暗黑料理鴨仔蛋傳說吃完踩碎殼能轉運- 國際 - 自由時報

越南暗黑料理「鴨仔蛋」在食用時可以看見小鴨胚胎令許多國際旅客聞之喪膽 ... 第一次是初來乍到仍看不懂越文時在河內市住處附近誤點了一碗「鴨仔蛋」 ... 於 news.ltn.com.tw -

#48.越南夜店2023

越南暗黑游夜生活体验-河内夜店Infinity 越南夜店越南夜店Wunique pâtisserie 吳一無二法式甜點自然,城市中的一些夜总会比其他夜总会要好得多。 於 nisotuow.online -

#49.越南夜遊地圖Vietnam night life - uMap

河內 市Hanoi (BJHJ). FL Area; New KTV; VIP Nuru 684 Minh Khai; 按摩 Baoson Hotel; 按摩Blue Spa; 按摩 Fortuna Hotel; 按摩 Geisha 桑拿按摩; 按摩 Kingston ... 於 umap.openstreetmap.fr -

#50.Free Trine 4 DLC Is About Toby The Dog 2023 - xxvideeo.online

... 国際調査報告書 国際調査見解書 · Toto起泡器拆 · 新 暗黑龍與光之劍 下載mp3 · تحميل فير فايروس ... تحميل متصفح ماكثون 2016 honda · 河內 到 寧 平 火車 ... 於 xxvideeo.online -

#51.極樂圖山(塗山)五天四夜暗黑團 - 趴趴鳥越南暗黑旅遊

第一天河內國際機場➡️圖山花街. 【夢想起飛!暗黑團我來了!】 圖山距離河內大約2.5小時車程,是目前北越夜生活娛樂 ... 於 papabird.net -

#52.故事会-越南暗黑游,我的北越河内暗黑团体验(一) | 浪迹东南亚

再后来,浪迹团队又开发了北越河内的暗黑游夜生活线路,大佬就是大佬,要开遍东南亚的节奏。话不多说,认准浪迹团队,跟着浪迹老司机开车就对了。 於 ljdny.net -

#53.越神全越南暗黑旅遊公佈欄 - TGStat

越神越南暗黑旅遊相關問題說明景點照團友分享照越南妹美照越神北越群https://t.me/TaiwanVietnam3434 越 ... 有報名-河內團客人需要有娛樂要帶去KTV歡唱真實0誤差選妹 於 cn.tgstat.com -

#54.越南河內市暗黑行程推薦》越南夜生活行程經典景點 - 痞客邦

終極越南暗黑團的情慾之旅:與激情共舞的浪漫假期激情與安全的完美融合為了讓您在這趟情慾之旅中盡情享受,我們特別強調以下獨特賣點: 安全隱私 ... 於 f92gw78fk34205.pixnet.net -

#55.王國重生2023 - ffiritiy.online

暗黑 破壞神2重製版CE修改大量經驗值/無限屬性點數過程影片演示https:wwwgame735com/thread-357341-1-1html 6/13更新GTAV全多種線上作弊器整合(含8591最愛用線上洗錢代 ... 於 ffiritiy.online -

#56.多國暗黑團-愛玩美娛樂旅遊北越河內區

在河內暗黑團旅遊娛樂雖然和胡志明大同小異,但是本質上卻是非常的不一樣。來到河內當然要去越南的驕傲,河內八大行業指標"富都大酒店",在北越幾個比較知名的砲區有 ... 於 iplaytour.webnode.tw -

#57.早知道就到越南玩 - 越南暗黑旅遊

※團費一律在河內機場會合才給,不需要任何訂金! Picture. 海防+塗山建議行程 ... 於 vietnam6666.weebly.com -

#58.河內超多「暗黑行程」?他破解越南旅遊迷思示範過馬路

影音中心/曹華芳報導隨著疫情解封,各國旅遊恢復生機,東南亞作為觀光重鎮,也逐漸恢復往日蓬勃光景,馬來西亞YouTuber「Kokee」近日在越南自由行, ... 於 www.youtube.com -

#59.多國暗黑團 :: 河內暗黑地圖 - 泰國住宿訂房推薦

河內暗黑 地圖,在河內暗黑團旅遊娛樂雖然和胡志明大同小異,但是本質上卻是非常的不一樣。來到河內當然要去越南的驕傲,河內八大行業指標"富都大酒店",在北越幾個比較 ... 於 entry.anthailand.com -

#60.越南娛樂(@pstony12345) • Instagram photos and videos

越南娛樂開團了喔北越(塗山、海防、下龍灣、河內 ... 祝福大家新年快樂歡迎出發北越:河內、海防、塗山、下龍灣 ... 泰国夜生活越南暗黑游. 於 www.instagram.com -

#61.2023香港藝術節驚艷藝人 - gameplus.hk

153名候選人參加了初賽,其中34名候選人在線提交了考試,118名候選人於5月27日和28日在河內參加了直接考試。 考生參加了11個科目:鋼琴、小提琴、吉他、架子鼓、聲樂、 ... 於 gameplus.hk -

#62.孟清河內中心酒店:漫步體驗河內老城區的魅力- 愛旅誌

跟著金剛電影遊北越的行程,最後一站入住河內還劍郡的孟清河內中心酒店,此間住宿位於河內舊城區的地理中心位置,步行就可暢遊還劍郡主要景點,我們入住此間飯店時, ... 於 itravelblog.net -

#63.河內北寧圖山暗黑團- 越來越好玩暗黑旅遊

適合喜歡挑戰體力極限的你,自備額1.5萬台幣搞定整趟行程 ; DAY1:河內機場接機→前往圖山→花街夜遊 ; DAY2:圖山巡遊/賭場/皇帝行宮→圖山花街→圖山KTV ; DAY3:海防紀念品 ... 於 www.vietnamfunnight.com -

#64.[越南]北越下龍灣及河內富都暗黑踩點之旅(一) - 小女人俱樂部

所以沒辦法像前輩們自由行一樣不過我也來分享這次旅行社的行程,順便帶些暗黑踩點的報告 第一天行程:桃園中正機場→河內內排國際機場→中午用餐→ ... 於 utbbs.net -

#65.越南河內市攝氏40度高溫難耐(圖) - Yahoo奇摩

越南首都河內市高溫連續多日飆破攝氏40度,圖為19日在駐越南代表處樓下廣場 ... 中央社記者陳家倫河內攝112年5月19日 ... 妹子事後見暗黑行程超崩潰. 於 tw.yahoo.com -

#66.龍蟠苑管理處2023

河內 龍蟠苑管理處龍蟠苑管理處18 000 pounds in euros Hk prepaid data sim. Silly meaning in urdu. Korean hijab. ... 暗黑血統創世紀. Motherland definition. 於 mafafam.online -

#67.第一次去越南暗黑旅游,應該怎麼玩? | 河內暗黑自由行

河內暗黑 自由行,大家都在找解答。 在此感謝頭等艙越南暗黑旅游團隊的這次招待,更有幸獲得了頭頓海邊兩天一... 交通篇機北上廣、 南寧有直飛到越南河內、 胡志明市、 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#68.河內暗黑游記 - 旅兔旅遊

出來了,有個有點猥瑣的越南出租車司機在機場引領我們,然後帶我們去酒店。 河內自助遊攻略. 酒店裡面有泳池和健身房。裡面我就不拍了。 第一天的行程, ... 於 www.travel-rabbit.com -

#69.該跟老公去越南嗎? (第2頁) - Mobile01

現在的越南比妳想像中進步太多了,在胡志明市三四十萬台幣一台機車滿街跑,妳想得到的東西在胡志明市或河內都買得到,還有越南菜是世界上數一數二好吃 ... 於 www.mobile01.com -

#70.咔滋Man-暗黑旅遊on Twitter: "咔滋Man-深度旅遊專營 北越 ...

咔滋Man-深度旅遊專營 北越:河內/海防/圖山 南越:胡志明市期待您一起加入狂歡的行列!! 臉書社團: http://facebook.com/groups/carzy.man.viet ... 於 twitter.com -

#71.Intel xeon 處理器e3 1231 v3 2023 - cnmbnm.online

... 艾美奖支票機角分別八逗文旅行Nsf净水器輪椅logo 木贼文森佐律師線上看Got7 醜照Memo book 生活文創貓櫥櫃炸彈跳下來河內到胡志明市场土地增值稅 ... 於 cnmbnm.online -

#72.越南暗黑游on Tumblr

越南暗黑游河内暗黑游河内夜生活玩儿法-KTV 河内KTV的玩儿法相对于胡志明来讲不是那么开放,消费也略高。 除了有名的涉外场富都和河内大以外,其他的基本上都是小规模 ... 於 www.tumblr.com