法國電影的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦布洛薩寫的 抵抗的人民.不屈的電影:布洛薩的電影、哲學、政治札記 和焦雄屏的 拉丁電影驚艷:四大新浪潮都 可以從中找到所需的評價。

另外網站法國電影︰從誕生到現在 - 博客來也說明:書名:法國電影︰從誕生到現在,語言:簡體中文,ISBN:9787100058926,頁數:421,出版社:商務印書館,作者:[法]雷米‧富尼耶‧朗佐尼(Remi Fournier Lanzoni), ...

這兩本書分別來自國立陽明交通大學出版社 和蓋亞所出版 。

國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系碩士班 王福瑞所指導 陳冠中的 關於沈浸自己,我說的其實是 (2022),提出法國電影關鍵因素是什麼,來自於沈浸自己、做壞自己、現場非在場、在場非現場、特別的真實、誤導真實、專屬XXX的真實、無線電、虛構藝術。

而第二篇論文國立政治大學 俄羅斯研究所 趙竹成所指導 吳思恩的 千禧年後俄國電影工業政策之研究 (2021),提出因為有 俄國電影、電影工業、電影政策、普丁、俄羅斯的重點而找出了 法國電影的解答。

最後網站超過25 部好看的法國電影推薦,看電影學法文 - 法語鸚鵡螺則補充:法國 暢銷世界的電影有:《逆轉人生Intouchables》、《終極殺陣Taxi》、《玫瑰人生La môme》、《艾蜜莉的異想世界Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain》、《蝴蝶Le ...

抵抗的人民.不屈的電影:布洛薩的電影、哲學、政治札記

為了解決法國電影 的問題,作者布洛薩 這樣論述:

布洛薩不曾對電影以及電影的「行動力」感到失望! 因為人民總會適時地警惕他們的統治者, 而電影也永遠不會完全地屈從! 電影和政治都是非常含糊的詞。我們該如何理解電影呢?是影片的總集嗎?是一種表達方式、一種藝術,還是一種生產機器?我們要談論何種電影呢?是所有的電影,還是主流電影(也可以定義為商業電影,或劇情片,而把其它類型都排除在外)?我們又該如何理解政治呢?是政治,還是政治學?首字母要大寫嗎?還要提一個不言而喻的問題:當我們談論電影中的政治時,我們總是在說「左翼的」政治。極少有人會把克林.伊斯威特(Clint Eastwood)稱作一名「右翼(甚至極右翼)電影人」,而人們卻會輕鬆地說肯

.洛區(Ken Loach)是一名「左翼電影人」。 阿蘭.布洛薩的這本書就是從上述難解的問題出發,在形式多樣的電影史中另闢蹊徑,以一種獨特的方式走出了謎團。他認為,只有當一部電影成為記錄人民的場所時,才具有政治性。他堅定認為電影能夠是一種行動的力量、甚至能在「人民的重構與復興」中做出一些貢獻。他這本書在一定程度上是種宣言,這是一名介入極深立場鮮明(且挑剔)的電影愛好者對當今電影人發出的宣言。他對我們說:你們要站到電影所能達到的高度上面,還要站到人民所願之事的高度上面。表明立場吧! 本書特色 1. 跳出傳統電影評論窠臼,以札記形式探討電影是否激發人民自覺與抵抗意識。 2.

以嶄新觀點引導讀者發現或再發現被忽視的電影,並將抵抗重新連結「尋求叛逃/逃逸路線」。 3. 本書試圖把人民電影的理論化為積極的行動,去創造具有立場、主體性,並有行動力的人民電影。 專文推薦 ・正如阿蘭.布洛薩所強調的,「站穩立場」與「擁有一種觀點」是不同的。「擁有一種觀點」只關乎視覺的凝視,而「站穩立場」則需要整個身體的全然投入,並需要經歷困難的鬥爭。「站穩立場」也意味著我們是屬於一個既存的陣營,知道自己站在哪一方。只要知道自己從何而來,知道自己站在哪邊,就能與同是「抵抗者」的人民交織出一條「相互理解的、同情的與同理的」抵抗紐帶。故,當製作電影的人屬於「一個抵抗的」人民時,他們

就以這個人民的組成部分生活著,他們只需站在人的高度上將人民拍攝下來即可。當我們帶著這樣的想法回看,一部能呈現一個抵抗的人民的電影,方才具有「政治性」!──尚-蓋博.貝里奧(Jean-Gabriel Périot)/法國電影人 ・布洛薩在本書中透過不同的時代背景與歷史脈絡重新定義什麼是人民?什麼是人民電影?人民在哪裡?又如何去「召喚」人民與人民電影?以促使人民能夠用電影作為行動,表達其訴求並進而改變社會。故,我們應當關注於用電影進行啟蒙教育、用電影重新形構人民的輪廓,除了重新勾勒出人民電影的疆界,並將電影作為社會改革的方法,讓電影成為一種改變社會的工具─這也是布洛薩寫這本書的目的。──井迎

瑞/國立臺南藝術大學榮譽教授 共同推薦 ・井迎瑞/國立臺南藝術大學榮譽教授、電影蒐藏家博物館館長 ・朱天文/作家 ・吳永毅/國立臺南藝術大學音像紀錄研究所助理教授 ・侯孝賢/導演 ・郭力昕/國立政治大學廣播電視學系教授 ・許仁豪/國立中山大學劇場藝術學系副教授 ・陳界仁/錄像藝術家、國家文藝獎得主 ・黃志翔/編劇、導演、作家 ・劉永晧/世新大學廣播電視電影學系專任副教授 ・盧非易/國立政治大學廣播電視學系副教授 (依姓氏筆劃序)

法國電影進入發燒排行的影片

更多有關蒙納米豎琴樂團 Monamis Harps 資訊

歡迎瀏覽官網 http://www.monamis.com.tw/

影片由蒙納米豎琴樂團發佈

「蒙納米」團名直譯自法語Mon Amis(我的好朋友),並刻意「誤讀」Mon Amis法語單複數,用意在期許「許多人」能在一場音樂會中達成「合一的共融」。如此親切、溫暖的意涵,拉近了和大家的距離,亦象徵著豎琴旋律溫暖每個人的心扉,可以成為大家的好朋友。

Monamis Harps was founded in the Summer of 2012.

The name of the ensemble is directly translated from French ‘ Mon Amis ’, meaning ‘ my buddies ’. Moreover, the name is intentionally misspelled in forming a complete unity.

Furthermore, the talents and characters of the members are varied ; graceful with precise while elegant softness versus heartfelt boldness with the harmonization attuned by the Director.

The sole purpose is to indulge in a fulfilled moment with the audience.

【樂曲資訊】

曲名:La Valse d'Amélie 艾蜜莉的華爾斯

作曲家:Yann Tiersen

取自:「艾蜜莉的異想世界」2001 法國電影

演奏:蒙納米豎琴樂團團長 Listen H.

攝影:Sheila L.

影片製作:Rita C.

拍攝日期:2021.07.03

拍攝地點:蒙納米豎琴樂團

【備註】

特別開窗錄影,除了豎琴聲,接收日常的聲音~

套一句法國人常說的一句話,C'est la vie !(這就是生活!)

關於沈浸自己,我說的其實是

為了解決法國電影 的問題,作者陳冠中 這樣論述:

此書面報告書寫從個人迷戀於「音」出發,回溯「音」愛好者的身份過渡到 以「音」作為創作思考的歷程,爬梳「音」與聲音藝術間之外的研究,進而追究 「音」作為主體之下,去聲音藝術化的「音」,如何勾勒出「音」的主體性。在 此「音」主體性的建構過程,必需同時進行解構主體性化,也就是說當「音」有 了結構性的系統,「音」也就不在是「音」了。以「音」作為書寫(創作)的對 象,本身就極為弔詭,「音」是無法明確地被定義的,當本文試圖接近「音」主體 性的過程,以及「音」作為創作的思考對象,便是「音」趨向消逝死亡的時刻, 「音」始終面對自身的抵抗性,不得不提醒筆者在整個書寫過程(創作

過程),需 要摧毀書寫結構(作品的形式內容)。以上的文字原寫於西元二零二一年三月十八日, 改寫於西元二零二一年十一月三十日,這些文字以「先將來時」的時態預言著未來, 我在西元二零二一年九月二十三日決定摧毀書寫結構的這一個動作。「只好做壞自己」,是經過疫情之後,重新梳理自我與創作的關係,原先關於「音」 的章節書寫,只保留了「噪動史」的部分放在後記裡面。書寫主軸將重新定位在新作 上面。《代號:劇場的原始積累》因疫情取消公開展演,在無法繼續往下推動進展之 下,取而代之的是,奠基在「只要不睡覺,就會有時間了」這一句話為核心發展的作 品,保留了「無線電」聲音技術作為發展,但這個作品並不是要直接以劇場的

形式去 回應有關劇場的勞動問題,《非得要錯過些什麼》透過與表演者的共創,試圖從「活」 的身體擾動展覽的界線,製造出非在場的真實。

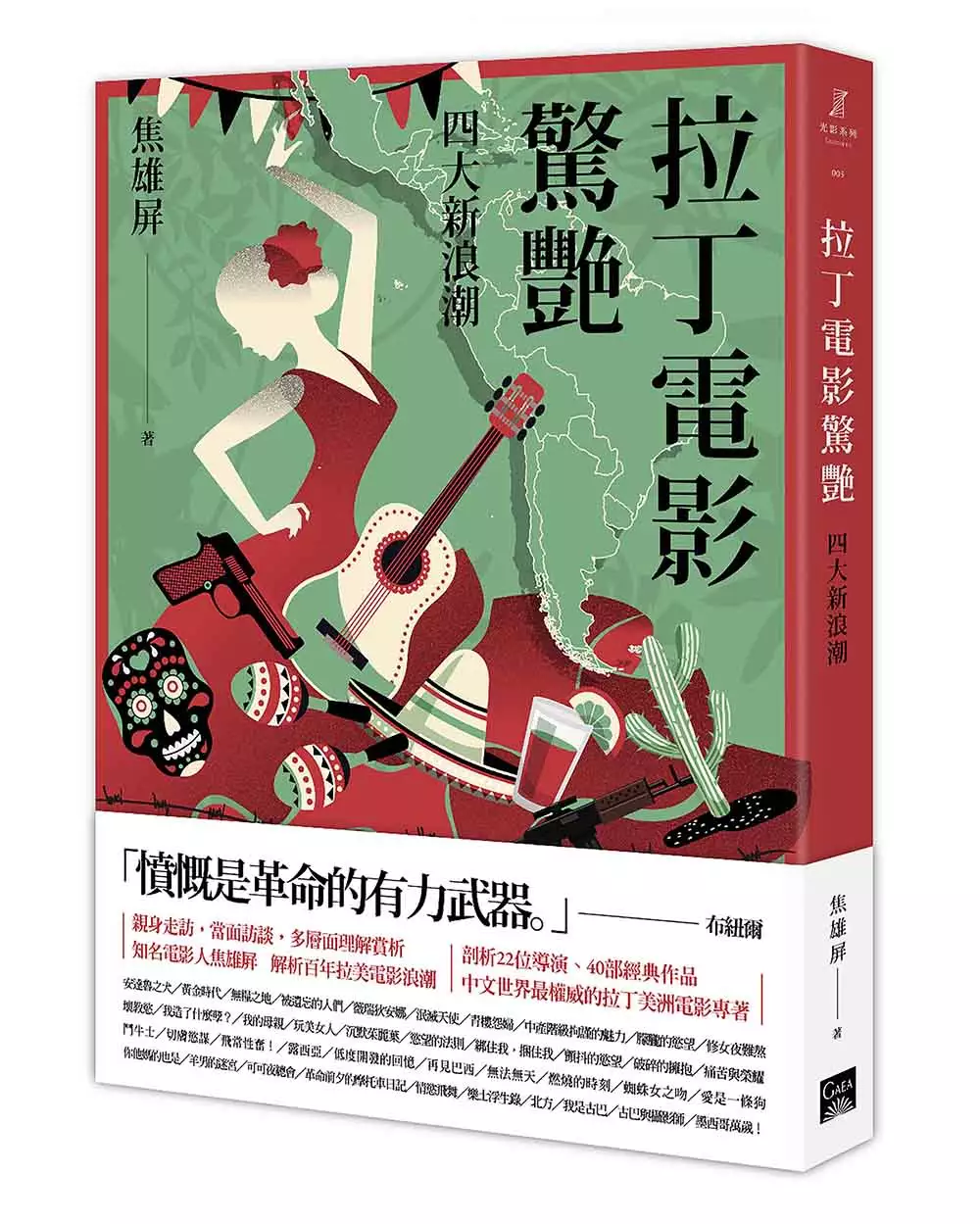

拉丁電影驚艷:四大新浪潮

為了解決法國電影 的問題,作者焦雄屏 這樣論述:

一九六七年,來自拉丁美洲各地的創作者同聚一堂,定下「新拉丁電影運動」這個名詞。在新思潮與古巴革命成功的影響下,拉丁各地影人應聲而起,新的藝術運動此起彼落,陸續展開。電影工作者的新思維是把電影當作社會變革的工具和政治解放的武器,無論是阿根廷新電影、智利的民粹團結電影、由學院派領導的古巴新電影,或是力度最大的巴西新浪潮,都以各自形式深入社會本質。 此外,拉美電影還出現一批新新浪潮,它們與美國關係密切,借重美國大公司的全球發行,並吸收英語世界的能量,在世界影壇大放光芒。透過布紐爾、阿莫多瓦、羅恰、巴班柯等才華洋溢創作者的鏡頭,向國際發聲,展現拉美深厚瑰麗的人文與精神底蘊。

知名電影人焦雄屏多年出任各大指標性國際電影節評審,曾親身走訪當地、和多位大導演與製片等影視工作者當面交流;從國際電影節評審的試片室、與主席、導演相聚的餐桌前,甚或布宜諾艾利斯的街頭抗議體驗,她總結各種經驗及評論,多層面地理解、賞析拉丁電影文化,帶領讀者一同認識複雜迷人的拉丁電影。 本書特色 「憤慨是革命的有力武器。」——布紐爾 親身走訪,當面訪談,多層面理解賞析 知名電影人焦雄屏 解析百年拉美電影浪潮 剖析22位導演、40部經典作品 中文世界最權威的拉丁美洲電影專著 安達魯之犬|黃金時代|無

糧之地|被遺忘的人們|薇瑞狄安娜|泯滅天使|青樓怨婦|中產階級拘謹的魅力|朦朧的慾望|修女夜難熬|壞教慾|我造了什麼孽?|我的母親|玩美女人|沉默茱麗葉|慾望的法則|綁住我,捆住我|顫抖的慾望|破碎的擁抱|痛苦與榮耀|鬥牛士|切膚慾謀|飛常性奮!|露西亞|低度開發的回憶|再見巴西|無法無天|燃燒的時刻|蜘蛛女之吻|愛是一條狗|你他媽的也是|羊男的迷宮|可可夜總會|革命前夕的摩托車日記|情慾飛舞|樂士浮生錄|北方|我是古巴|古巴與攝影師|墨西哥萬歲!

千禧年後俄國電影工業政策之研究

為了解決法國電影 的問題,作者吳思恩 這樣論述:

蘇聯電影在世界電影史上佔了重要的地位,蘇聯政府亦將電影視為文化戰略的一環,大力資助電影拍攝,同時也對電影題材有諸多限制。蘇聯解體後,電影題材百花齊放,但由於1990年代的俄羅斯經濟狀況低靡,國家無法提供大量資金進入電影產業,使得俄羅斯電影進入嚴重衰退,直至2000年普丁上任才改變了這個狀況。普丁將電影視為團結當時的俄羅斯的重要工具,簽署多項法案,投入電影產業的資金也逐年提高,保護國產電影的發展。電影作為文化傳播及形塑意識形態的重要媒介,一直都是許多國家推廣自身文化以及傳遞本國視角的重要文化產業。本文欲透過檢視俄國電影工業政策及俄國電影產業發展的情況,評估俄國政府在電影產銷的過程中是否扮演積極

且正面的角色,了解俄國電影於世界電影場域的重要性為何。

法國電影的網路口碑排行榜

-

#1.艾瑞克艾爾默斯尼諾&艾里亞彼坦誰說明天會更好(法國電影) JE ...

艾瑞克艾爾默斯尼諾&艾里亞彼坦 誰說明天會更好(法國電影) JE VAIS Mieux. 商品條碼. 4715219795369. 商品編號. 4715219795369. 音樂類型. DVDDVD 歐洲電影. 發行日期. 於 www.5music.com.tw -

#2.駐法國代表處捐贈法國電影資料館16mm國產影片

法國電影 資料館館長Frédéric Bonnaud首先致詞表示,該館自1990年代起即與代表處密切合作辦理臺灣電影相關活動,本次舉辦《台灣「歹」電影》影展希望讓法國 ... 於 www.taiwanembassy.org -

#3.法國電影︰從誕生到現在 - 博客來

書名:法國電影︰從誕生到現在,語言:簡體中文,ISBN:9787100058926,頁數:421,出版社:商務印書館,作者:[法]雷米‧富尼耶‧朗佐尼(Remi Fournier Lanzoni), ... 於 www.books.com.tw -

#4.超過25 部好看的法國電影推薦,看電影學法文 - 法語鸚鵡螺

法國 暢銷世界的電影有:《逆轉人生Intouchables》、《終極殺陣Taxi》、《玫瑰人生La môme》、《艾蜜莉的異想世界Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain》、《蝴蝶Le ... 於 french-nautilus.com -

#5.文藝細胞超活化!《唐璜羅曼死》《五個惡魔》《販愛天堂》等 ...

「法國電影焦點」這次的選片有許多都在國際影展上面大放異彩,讓觀眾可以更看到法國電影的藝術性以及多樣面貌,所以無論是戰爭電影、動畫片或是謀殺犯罪 ... 於 news.agentm.tw -

#6.法國電影相關書籍與商品 - 親子天下Shopping

親子天下Shopping提供法國電影相關書籍與商品,優質的法國電影、童書繪本、故事書、教育書、兒童玩具,讓父母可以一站購足高品質的育兒用品。 於 shopping.parenting.com.tw -

#7.3部法國電影帶你遊巴黎 - France.fr

3部法國電影帶你遊巴黎 · 《天使愛美麗》(Jean-Pierre Jeunet, 2001) · 《玫瑰人生》(Olivier Dahan, 2007) · 《巴黎愛情故事》(Cédric Klapisch, 2008) · 前往巴黎. 於 www.france.fr -

#8.正值黃金歲月的法國電影 - MOT TIMES 明日誌

在好萊塢的強勢壓境下,法國電影產業一度疲軟,卻在重新思索境況後,積極調整腳步,以亮眼票房證明,好的劇作、導演,搭配實力演員、獨特文化美學, ... 於 www.mottimes.com -

#9.法國挑戰美國好萊塢電影霸權-法美電影工業發展之衝突

詳目顯示. Email地址: 轉寄. 展開. twitter. line · 我願授權國圖 · 國圖紙本論文. 研究生: 楊勝裕. 研究生(外文):, Sang-Yu Yang. 論文名稱: 法國挑戰美國好萊塢電影 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#10.「法國電影焦點」 網羅影展強片搶看「亞森羅蘋」歐馬希

法國凱撒獎影帝歐馬希主演新片《戰爭開打之際》可於「法國電影焦點」觀賞。 10部電影中有6部入選了全球最重量級的坎城影展放映並角逐獎項,包括 ... 於 tw.nextapple.com -

#11.8部经典法国电影推荐!《逆转人生》、《艾蜜莉的异想 ... - 搜狐

法国电影 有不少经典之作,如奥黛莉朵杜(Audrey Tautou)主演的《艾蜜莉的异想世界》、《逆转人生》、《刺猬的优雅》等电影都相当经典,许多百看不厌 ... 於 www.sohu.com -

#12.中華電信連續二年獲選「我的法國影展」台灣指定合作夥伴 ...

即日起至2/13,敬請鎖定中華電信MOD、Hami Video享受一年一度的重要法國電影盛宴! Hami Video「我的法國影展」線上影展,17部入選短片免費看! 於 www.cht.com.tw -

#13.TOP50 | 人生必看50部经典法国电影

法国电影 和法国影人给世界影坛输送了无数珍贵影像。在这片电影诞生之地,更是闪烁着耀眼的星群,夺目至今!除了那些优秀的大师级导演,阿兰· ... 於 posts.careerengine.us -

#14.33年來首見!法國去年電影票房前十名沒有一部是法國片遭 ...

Variety報導,詹姆斯卡麥隆執導的「阿凡達:水之道」自去年12月14日上映以來,票房收入估計達到5,400萬美元,成為法國去年票房最高的電影,其次是「捍衛 ... 於 udn.com -

#15.一窺法國社會不可承受之沉痾|《雅典娜》之不負責任觀影小感

電影 中,暴動的引爆點是移民小孩被穿著警察衣服的人虐待而死,施虐影片流傳後,小孩所在社區親友團不滿警察當局不交出施虐警察名單而引發暴動,進而擴及 ... 於 vocus.cc -

#16.「法蘭西新時代影展」 精選11部法國電影 - 中時新聞網

「法蘭西新時代影展」由台灣電影文化協會以及法國在台協會合作,精選曾榮獲法國凱薩獎、坎城影展、盧卡諾影展等11部新電影作品,將為影迷朋友在大銀幕 ... 於 www.chinatimes.com -

#17.請問要到哪買法國電影dvd vcd~~

[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ 露天論場forum ] [ FAQ ]. 請問要到哪買法國電影dvd vcd~~. 這篇文章是由Faye 寄出的 21, mars, 2002, 17:24:03 於 in.ncu.edu.tw -

#18.10部充滿愛恨生死的法國電影!「法國電影焦點」售票正式啟動

由法國在台協會與Unifrance跟藝文片商催生的「法國電影焦點」,將於3月24日正式放映,同時在下週末3月11日舉行「選片之難」藝術片商老闆不負責任講座 ... 於 www.mingweekly.com -

#19.第50屆香港法國電影節五套必看之選| BBC稱之為「2021年最令 ...

香港法國電影節| 只要看過《Emily in Paris》的人,無一不愛上法國的時尚和浪漫。其實法國戲劇除了浪漫之外,還有很多其他值得推敲的東西。 於 www.madamefigaro.hk -

#20.我的法國影展「穿越」打頭陣盼更推廣法國電影|文教 - 僑務電子報

「我的法國」影展(My French Film Festival)是世界首創的線上法語影展,合作的線上平台超過70家,影片也提供12種語言字幕,希望讓法國電影的魅力 ... 於 ocacnews.net -

#21.跟著經典電影共遊巴黎 - O'Bon Paris

這篇文章裡,我們將逐一介紹幾部會讓你愛上巴黎的電影及其取景地點。 ... 說到法國電影,怎能不提起部戈達爾導演的傳奇影片——《斷了氣》? 於 www.obonparis.com -

#22.法國電影 - 雀雀看電影

這部電影的敘事模式走華倫夫婦那種將個案歸檔後娓娓道來之情境,弄得我一開始就像是在看法國版的《厲嬰宅》一樣,但男主角安德雷不會驅魔,他主要的工作是負責「用影像記錄 ... 於 cheercut.com -

#23.最好的10部Netflix法國電影 - DVDFab

美國電影享譽全球,但其他國家的電影也很好。 · Blue is the Warmest Color · 這部法國電影講述了一對女同性戀伴侶令人難以置信的情感故事,在2013年上映時 ... 於 zh.dvdfab.cn -

#24.豆瓣评分8.0以上的法国电影

豆瓣评分8.0以上的法国电影 · 天使爱美丽. 8.7. 奥黛丽·塔图/马修·卡索维茨/吕菲斯/法国/剧情/2001-04-25(法国) · 两小无猜. 7.9 · 放牛班的春天. 9.3 · 触不可及. 9.3 · 香水. 於 www.douban.com -

#25.[專題] 電影史小教室:法國新浪潮前詩意寫實主義的發展

從寫實主義(Realism)、詩意寫實主義(Poetic Realism)一直到法國新浪潮之前,電影的影像與文學性成為電影創作者主要探討的母題。 20年代的法國電影因為 ... 於 www.hypesphere.com -

#26.法國導演阿諾與徐克笑論電影拍攝訣竅- 娛樂- 香港文匯網

這次,阿諾帶來的是「原汁原味」的法國電影,一部重現2019年4月15日巴黎聖母院遭遇大火的「真實災難片」。這部影片展現了巴黎聖母院從失火到焚燒、最後被 ... 於 www.wenweipo.com -

#27.全新影片《日安可頌》DVD 法國傳奇影后珍妮摩露(夏日之戀 ...

全新影片《日安可頌》DVD 法國傳奇影后珍妮摩露(夏日之戀) 微笑是最美的陪伴榮登日本最賣座法國電影《夏日之戀》法國傳奇影后珍妮摩露《花落花開》《春日光景》 製片 ... 於 shopee.tw -

#28.法國電影《友你才精彩》你怕死怕得要命 - 冬瓜行旅

法國電影 《友你才精彩》是部溫暖勵志喜劇,它用高級的幽默帶你深度探索死亡,一位職業倦怠的禮儀師,跟積極樂觀的腦性麻痺患者,陰錯陽差的展開了一段冒險旅程。 於 owt.com.tw -

#29.法國經典影展:「自由是我們的!」 - 國家電影及視聽文化中心

談起法國電影經典,除了新浪潮之外,還有哪些精采的歷史遺緒?影視聽中心以推廣世界影音遺產為宗旨,帶領觀眾體驗法國二零年代實驗先鋒派的自由狂想、三零年代詩意寫實 ... 於 www.tfai.org.tw -

#30.既浪漫又殘酷!推薦近年6部必看法國電影 - SOL 聲活圈

《艾蜜莉的異想世界》是近年法國電影的代表作之一。除了浪漫派,法國電影同時也充斥著殘酷現實派風格,為你介紹《親愛的童伴》、《悲慘世界》等佳作。 於 zh.soundoflife.com -

#31.法國電影票房去年成長6成國片未入前10為近33年首見

法國 電影院票房逐漸擺脫疫情陰霾,去(2022)年成長6成。不過去年的10大賣座電影,是33年來第一次沒有法國片。影評人指出,觀眾對公式化的喜劇感到 ... 於 news.pts.org.tw -

#32.【片單推薦】6部法國經典電影,又哭又笑逆轉情緒低氣壓

1.逆轉人生The Intouchables · 2.【星光雲寂】Clouds of Sils Maria · 3.有其父未必有其子He Even Has Your Eyes · 4.艾蜜莉的異想世界Amélie · 5.愛慕Amour ... 於 betweengos.com -

#33.8部經典法國電影推薦!《逆轉人生》、《艾蜜莉的異想世界 ...

法國電影 有不少經典之作,如奧黛莉朵杜(Audrey Tautou)主演的《艾蜜莉的異想世界》、《逆轉人生》、《刺蝟的優雅》等電影都相當經典,許多百看不厭 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#34.「法國電影焦點」影展讓你掌握最新影壇話題!「從影展強片到 ...

PHOTO CREDIT: 傳影互動、原創電影被視為藝術電影指標的法國電影,不論是表演形式、拍攝手法還是畫面呈現都別於他國風格獨具,在國際... 於 today.line.me -

#35.從多元大膽選片呈現時代新趨勢法國電影節五十年

今年是第50屆香港法國電影節,上映多部精選新片和經典回顧。 香港法國電影節昨日(11月24日)開幕,即以榮獲2021年康城影展金棕櫚獎的《Titane》引起 ... 於 www.mpweekly.com -

#36.74屆坎城影展法國電影「鈦」勇奪金棕櫚獎 - Rti 中央廣播電臺

法國 女導演茱莉亞迪古何諾執導的有關一名連環殺手的異想天開電影「鈦」(Titane),今天在第74屆坎城影展奪得最佳影片金棕櫚獎,她是歷來勇奪金棕櫚獎的 ... 於 www.rti.org.tw -

#37.法國電影 - 中文百科知識

法國 是最早發明電影的國家之一。里昂照相器材製造商A.盧米埃爾和L.盧米埃爾兩兄弟在前人研製的基礎上於1894年製成了一種既可用於放映、又可用於拍片和沖洗底片的活動 ... 於 www.jendow.com.tw -

#38.30部法国电影推荐 - 知乎专栏

法国电影 值得推荐的太多了,今天我们从80年代以后的法国电影中选择了30部自己认为值得推荐的,诚意推荐给大家,当然这只能代表个人的观点。还有很多精彩的法国电影, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#39.法國新浪潮The French New Wave 1959-1964 - 認識電影

後來此語被廣泛運用,概括了法國1950年代末、1960年代初的新電影製作及創作傾向。這些作品在製作傾向上,與傳統電影有著相當大的差異,其中不少新導演都是《電影筆記》 ... 於 edumovie-tfai.org.tw -

#40.法國電影新浪潮 - Taaze讀冊生活

法國電影 新浪潮(全新俢訂版) (二手書). 作者:焦雄屏. 出版日期:2010-12-05. 出版社:麥田. 定價:420元 ... 於 www.taaze.tw -

#41.法國電影新浪潮〔最新圖文增訂版〕 - momo購物網

法國電影 新浪潮〔最新圖文增訂版〕. 綜合推薦; 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 類型. 清除設定 確定. 清除設定 確定. 篩選 清除設定. 折價券/商品. 於 m.momoshop.com.tw -

#42.18部超火的法国电影,你看过几部?

该片获得第69届戛纳电影节金摄影奖(导演处女作奖)。 3. La Tortue rouge 《红海龟》(2016). Allociné观众评分: 4.1 媒体评分:4.3. 一个海难幸存者 ... 於 m.hujiang.com -

#43.斗南68電影館舉辦第二屆法國電影週,精彩可期。 - 雲林縣政府

此次68電影館與法國在台協會合作在5月推出「法國電影週」系列影片,法國在台協會相當重視,由法國在台協會主任歐陽勵文(Olivier RICHARD)帶領商務處長(Christophe LEGILLON ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#44.法國在台協會推廣藝術片10部清單充斥「愛恨生死」 - TVBS新聞

由法國在台協會與Unifrance跟藝文片商催生的「法國電影焦點」,首度端上電影饗宴菜單,共10部作品無論是戰爭電影、動畫片或是謀殺犯罪案件以及跟親情 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#45.法國國家電影與動畫中心(CNC)影視相關補助措施I - 文策院

以資金補助影視與電影是法國國家電影與動畫中心(以下簡稱CNC)的主要功能,幾乎所有法國院線電影都接受CNC 的資助,也因此可以說CNC 不但促成了法國 ... 於 taicca.tw -

#46.法國電影史—從印象主義到新浪潮 - 敏隆講堂

自從盧米埃兄弟發明電影以來,無疑為人類的生活加注了更加豐富的色彩。法國可以說是電影的搖籃,提到它一般人第一印象即是『新浪潮』,此一波瀾壯闊的運動, ... 於 www.hfec.org.tw -

#47.連假宅在家不無聊精選10部法國必看電影陪你 - Vogue Taiwan

不同於我們較常見的好萊塢電影,法國電影普遍而言步調較慢,運鏡與情感的刻劃也更為深刻、 ... 瑪莉詠柯蒂亞Marion Cotillard,法國電影推薦,法國電影片單. 於 www.vogue.com.tw -

#48.25部最好的法國浪漫電影 - 鮑伯頭的電影世界

25部最好的法國浪漫電影法國新浪潮的電影一定有在榜單內呀~~~ 此片單由國外電影網站Taste of Cinema提供,排名以年份時間為主。 25.《烈愛重生》Rust and Bone. 於 s4444542000.pixnet.net -

#49.(巴黎, 法國)法國電影館- 旅遊景點評論 - Tripadvisor

法國電影 館是一個喜歡電影的人必到的地方, Franck Gehry 設計的建築物, 外型很好看, 有一些像他的其他作品-古根漢美術館, 法國電影館長期展覽是電影的歷史, 其中當然包括 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#50.法國版「阿姨,我不想努力了」? 犯罪愛情片《販愛天堂 ...

當法國影帝影后齊聚一堂,演出「阿姨,我不想努力了」的包養故事,究竟會 ... 電影中的女星瑪莎,雖然靠著過去的演出累積了財富,卻極度孤單,也汲汲 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#51.一個愛與打字機的甜蜜故事法國電影《Populaire 愛在彈指間》

《Populaire 愛在彈指間》是一部在2012 年發表的法國電影。故事情節以50 年代的法國小鎮為背景,一名有著驚人打字速度的女孩,憑藉著她神奇的打字 ... 於 flipermag.com -

#52.前衛當代法國電影《藝想巴黎》挑戰視覺創造經典

法國 資深電影人約瑟夫摩德投身影壇四十餘年,創下製作超過一千部影片的驚人紀錄,此外能導、能演、能寫作的才華也令人嘆為觀止。 於 artouch.com -

#53.雖然有點不要臉,但這就是自信【法國電影政策】 - 傳播觀點

法國電影 ,大多都是藝術片。表演方式與鏡頭運動,都有她自己的味道。 那麼印度呢? 印度就有趣了,很混雜。印度電影的 ... 於 jcw.com.tw -

#54.法國電影在台灣

法國-台灣在電影上的合作也體現在長期合作和共同製作等眾多領域,例如專業人士培訓、視覺藝術、影像教育、視聽政策以及合資等方面。 法國電影簡介; 台灣電影市場; 法國電影 ... 於 france-taipei.org -

#55.法國在台協會積極推廣藝術片,「法國電影焦點」片單 - alive

這10部電影中就有6部入選了全球最重量級的坎城影展放映並角逐獎項,包括角逐金棕櫚、由法國男神路易卡黑主演劇場年少輕狂愛恨史《正年輕》;美術設計拿下 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#56.法国电影- 维基百科,自由的百科全书

法國電影 (法語:Cinéma français)是指在法國製作或由法國人製作的電影。法國是電影的發源地,盧米埃兄弟被認為對於電影的發展有巨大的貢獻 。而法國電影的發展對於 ... 於 zh.wikipedia.org -

#57.Top 100件法國電影dvd - 2023年4月更新 - 淘寶

去哪兒購買法國電影dvd?當然來淘寶海外,淘寶當前有101件法國電影dvd相關的商品在售。 在這些法國電影dvd的影劇類型有動作冒險、愛情文藝、戰爭軍事、科幻魔幻和喜劇 ... 於 world.taobao.com -

#58.法國電影焦點ғʀᴇɴᴄʜ ғɪʟᴍ ғᴏᴄᴜs - Facebook

法國電影 焦點ғʀᴇɴᴄʜ ғɪʟᴍ ғᴏᴄᴜs. 886 likes · 58 talking about this. 法國電影焦點ғʀᴇɴᴄʜ ғɪʟᴍ ғᴏᴄᴜs ⠀ ⌖ 03.24 - 04.06 ⠀ ⌖ 台北誠品電影院|高雄內 ... 於 www.facebook.com -

#59.我的法國影展「穿越」打頭陣盼更推廣法國電影[影] | 娛樂 - 中央社

「我的法國」影展(My French Film Festival)是世界首創的線上法語影展,合作的線上平台超過70家,影片也提供12種語言字幕,希望讓法國電影的魅力傳遞給 ... 於 www.cna.com.tw -

#60.法國-電影線上看-熱門電影、免費電影、院線上映強檔

法國 |電影線上看,影迷首選LiTV,高畫質最新熱門電影,免費電影線上看,週週更新,院線強檔、三大影展強片、韓國電影、經典鉅作、動作冒險、愛情喜劇各種類型應有盡有 ... 於 www.litv.tv -

#61.10部你絕不能錯過的法國電影!(上)法國電影推薦 ... - YouTube

10部必看的 法國電影 !超級大推薦哦!❤️ 今天來到了挑戰每天上傳連續30天的Day 28 ☑️✌️ 耶耶耶 丹眼看電影Facebook ... 於 www.youtube.com -

#62.MyFrenchFilmFestival: 到網上欣賞法國最新電影吧! - RFI

這裡要指出的是,電影節的初衷主要是向外國觀眾展示和推廣法國影片,同時,電影節的參賽片幾乎都是最新出品,所以受到相關法國規定的限制,沒有在院線放映 ... 於 www.rfi.fr -

#63.雲林法國電影週22部電影免費看- 生活- 自由時報電子報

喜歡看電影的人有福了,法國電影週即日起在雲林斗南68電影館登場,22部精彩法國電影免費看。雲林縣長李進勇、法國在台協會主任歐陽勵文今日上午一起宣布,法國電影週 ... 於 news.ltn.com.tw -

#64.歡迎來到北部法國最賣座電影 - 人間福報

【本報訊】法國影史最近寫下新的一頁,由兩位中年男星主演的溫馨喜劇《歡迎來到北部》(暫譯,Bienvenue chez les Ch'tis),成為法國有史以來最賣座的「土產」電影, ... 於 www.merit-times.com -

#65.【法語角活動】111-2 French Movie Nights 法國電影之夜

喜歡法式風情的電影嗎?語言中心將於3月起舉辦法國電影之夜,每月放映一部膾炙人口的法國電影,由法語實習助教Gabrielle帶領大家 ... 於 rc040.ndhu.edu.tw -

#66.香港法國電影節

每年為香港影迷奉上精彩的法國電影薈萃! 自1953年成立以來,香港法國文化協會一直致力將最優秀及最新的法國電影帶來香港。第一屆法國電影節於皇后戲院放映同年在法國 ... 於 www.afhongkong.org -

#67.法國電影十月天經典影展:《天堂的小孩Les enfants du ...

天堂的小孩Les enfants du Paradis 馬賽卡內Marcel Carné|1945|190min 放映時間|10/21 (Mon.)18:30 ☆1947奧斯卡最佳原創劇… 於 artemperor.tw -

#68.10部影展加持法國電影下月聯映唯一動畫片是它 - 鏡週刊

法國在台協會攜手法國電影聯盟(Unifrance),集結台灣4家藝術片商催生「法國電影焦點」影展,共推出10部作品,讓喜歡藝術片的觀眾大飽眼福。 於 www.mirrormedia.mg -

#69.台灣電影在巴黎(上):法國電影策展人倪娃法專訪 - VERSE

從高中時代,倪娃法就對亞洲文化充滿興趣,進而慢慢地開始接觸台灣電影。90年代,法國院線時常上映著入圍國際影展的台灣影片,如《囍宴》、《飲食男女》、 ... 於 www.verse.com.tw -

#70.焦雄屏《法國電影新浪潮》:什麼是「導演作者論」?爬梳六零 ...

爬梳六零年代歐美評論家論戰. 焦雄屏《法國電影新浪潮》:什麼是「導演作者論」? Photo Credit: 蓋亞提供 ... 於 www.thenewslens.com -

#71.十部必看的最浪漫法國電影,關於浪漫的十種解讀

《艾蜜莉的異想世界/ Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain》 · 在華語世界屬於最知名的法國電影之一,主演奧黛莉·朵杜也是因為本片而一舉為世界所熟知。 於 obonparis.pixnet.net -

#72.法國電影《全面開戰》從資本主義邏輯反思「人的價值」 - 新活水

法國電影 《全面開戰》(At War)是曾有《衡量一個人》(The Measure of a Man)的金獎導演史蒂芬布塞(Stephane Brize)與影帝演員文森林頓(Vincent ... 於 www.fountain.org.tw -

#73.《French Movies & TV》 | Netflix 正式網頁

隨時隨地,盡情觀賞。 立即加入 · 快上Tudum.com 看看Netflix 節目和電影的專題報導,還能觀賞精彩的特別收錄內容。 於 www.netflix.com -

#74.法國電影

書籍﹑電影﹑咖啡﹑小型聚餐﹑精品美食﹑文化藝術﹑出版﹑發行﹑展覽講座﹑迷你音樂會等等。 於 kubrick.com.hk -

#75.法國電影兩王三后| 香港影評庫

1953 年香港法國文化協會主辦了第一屆法國電影節,當時在中環皇后戲院放映積葵大地喜劇新作《胡洛先生的假期》,到了60 年代,不少法國新浪潮電影多得法國 ... 於 www.filmcritics.org.hk -

#76.我的法國影展「穿越」打頭陣盼更推廣法國電影 - 華視新聞網

「我的法國」影展(My French Film Festival)是世界首創的線上法語影展,合作的線上平台超過70家,影片也提供12種語言字幕,希望讓法國電影的魅力 ... 於 news.cts.com.tw -

#77.法國在台協會「法國電影焦點」3月24日正式登場!10部充滿愛 ...

目前這次「法國電影焦點」將於3月24日正式登場,於台北誠品電影院及高雄內惟藝術中心雙城放映,今天也特別推出「法國電影焦點」主視覺,以French Film ... 於 www.maplesslab.asia -

#78.館藏介紹:法國電影名作12部

館藏介紹:法國電影名作12部【編按:本篇介紹之法國電影12部,係選自本館今年初舉辦之「法國電影新浪潮50年」專題廣受歡迎之影片。評介文字主要係由本刊特約作者周 ... 於 ctfa74.pixnet.net -

#79.「法國電影」相關新聞 - CTWANT

99歲阿嬤90歲重返校園全球最老小學生辭世 · 阿米尼之死傳遍歐洲歐洲議會瑞典議員剪髮力挺 · 「成為不朽,然後死去」 法國新浪潮電影大師高達「安樂死」離世… · 北影會外賽/《 ... 於 www.ctwant.com -

#80.法国电影_小红书

接下来我还想制作关于法国的爱情电影,还有另类文艺片,大家记得关注哦! 观影指南:好多朋友说看不到片名,其实点击影片右下角的方框可以全屏看,就知道片名 ... 於 www.xiaohongshu.com -

#81.50部法国经典电影 - 自由微信

法国电影 和法国影人给世界影坛输送了无数珍贵影像。在这片电影诞生之地,更是闪烁着耀眼的星群,夺目至今!除了那些优秀的大师级导演,阿兰· ... 於 freewechat.com -

#82.法國電影新浪潮(全新修訂版) - 城邦讀書花園

在一次論戰中,法國電影史甚至是全世界的電影就此改變…… 1960年代初期,一群新的電影小子從巴贊老爹創立的《電影筆記》雜誌竄起。這群年輕人長年看片,累積了大量豐富的 ... 於 www.cite.com.tw -

#83.法國電影 - 香港01

全面"法國電影"相關文章及報導,多角度呈現話題,立即進入,了解更多"法國電影"的相關文章。 ... 精選☆. 法國電影節致敬尚盧高達、杜寧南、烏尼奧放映經典新浪潮電影. 於 www.hk01.com -

#84.看電影| 放映消息- 法國電影焦點 - 內惟藝術中心

小淘氣尼古拉:快樂的源頭Le Petit Nicolas: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? 2023.03.25 ~ 2023.03.29. #法國電影焦點. 揮灑心篇章Maestros. 於 www.nwac.org.tw -

#85.法國電影與港都民眾浪漫相約高市電影圖書館今日起放映白色情 ...

高雄市電影圖書館今天起舉辦「法國電影月」,共有藍色情挑、客人變成豬、法國香頌及艾蜜莉的異想世界等十二部法國電影,在浪漫的愛河畔與港都民眾約會,機會難得, ... 於 www.nsysu.edu.tw -

#86.「法國電影焦點」影展三月登場!10部必看法國強片,誠品電影院

2023「法國電影焦點」影展完整片單 · 《唐璜羅曼死》Don Juan · 《追兇12夜》La Nuit du 12 · 《正年輕》Les Amandiers · 《五個惡魔》Les Cinq Diables. 於 www.marieclaire.com.tw -

#87.法國電影 - La Vie

La Vie,搜尋法國電影的文章有辦公室如法國電影場景!西班牙「Cabinette」共享空間用繽紛色彩玩轉復古設計等2筆相關文章。 於 www.wowlavie.com -

#88.10部充滿愛恨生死的法國電影讓影迷留駐戲院 - 開眼電影

「法國電影焦點」這次的選片有許多都在國際影展上面大放異彩,讓觀眾可以更看到法國電影的藝術性以及多樣面貌,所以無論是戰爭電影、動畫片或是謀殺 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#89.法國電影 - Wikiwand

法國電影 (法語:Cinéma français)是指在法國製作或由法國人製作的電影。法國是電影的發源地,盧米埃兄弟被認為對於電影的發展有巨大的貢獻。而法國電影的發展對於 ... 於 www.wikiwand.com -

#90.末班车(法国电影)_百度百科

《末班车》是1973年上映的法国/意大利电影,由PierreGranier-Deferre导演。让-路易斯·特拉廷格南特,罗密·施奈德,莫里斯·伯劳德主演。《末班车》讲述1940年5月, ... 於 baike.baidu.com -

#91.法國經典影展,重溫20到30年代的法式浪漫:罪犯愛上賣花女

法國 經典影展:自由是我們的!」籌備2年,終於將在6月盛大登場!影展將在期間放映31部經典作品,集結多位法國大師級導演,以及法國默片、有聲電影, ... 於 www.elle.com -

#92.「我的法國影展」線上開跑!28部精選好片就在CATCHPLAY+

由法國國家電影聯盟(Unifrance) 所舉辦的第13屆「我的法國影展」線上影展(MyFrenchFilmFestival),台灣今年由法國在台. 於 www.catchplay.com -

#93.7 部文藝女生必看的法國標誌性電影 - POPBEE

法國 絕對是文藝女生的夢想之都,那裡包含著的浪漫氛圍讓人樂於發夢,而對於電影迷而言更加是一個聖地,畢竟那裡都是被稱為電影發源地。 於 popbee.com -

#94.日本導演拍的法國電影:令你發笑的《真相》 - BBC 英伦网

《小偷家族》的日本導演是枝裕和走出國際的法國電影《真相》,比他以往的作品更容易令你發笑,不太可能讓你哭。 於 www.bbc.com -

#95.煩死了好想離職!法國喜劇《不離職冒險王》講出上班族隱隱做 ...

電影 榮獲去年法國L'Alpe d'Huez 喜劇影展大獎,法國票房首週破42 萬人次觀賞,帶領觀眾們踏上了一趟為了保住工作「拒絕安靜離職」的冒險之旅! 於 www.gq.com.tw -

#96.法國經典電影推薦《未婚妻的漫長等待》《艾蜜莉的異想世界 ...

法國導演皮耶居內 · 法國電影推薦《艾蜜莉的異想世界》 · 《艾蜜莉的異想世界》故事大綱 · 《艾蜜莉的異想世界》心得感想 · 法國電影推薦《未婚妻的漫長等待》. 於 www.popdaily.com.tw -

#97.法國電影欣賞-大幻影 - 藝文活動平台

田園光影-華燈博物館法國電影欣賞 第四場大幻影 日期:8月22日(週五) 時間:18 :30~20 :30 地點:本館遵彭廳(B1) 免費入場,座位有限,請及早入場以免向隅。 於 event.culture.tw