法國 入侵越南的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳鴻瑜寫的 越南史:史記概要 和董尚的 馮子材傳都 可以從中找到所需的評價。

另外網站吃。台南|東區.「珍香越南小吃」。異國料理・河粉・涼拌春捲也說明:越南 飲食很注重色彩的視覺呈現,不僅要美味,配色也是很重要的,也許是 ... 小高猜越南曾經被法國入侵所以才會有此菜色,做法是把法國麵包烤過之後 ...

這兩本書分別來自臺灣商務 和麥禾陽光文化所出版 。

國立臺灣大學 政治學研究所 左正東所指導 阮氏玉葉的 法屬越南的殖民政策與資本主義發展之分析 (2016),提出法國 入侵越南關鍵因素是什麼,來自於法屬印度支那、越南、殖民、宗主國資本。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 古鴻廷、王英男所指導 王文景的 清末中南半島之研究 (2015),提出因為有 中南半島、東南亞、東協、清末、中國現代史、越南、法國的重點而找出了 法國 入侵越南的解答。

最後網站清法戰爭則補充:法國 圖謀越南許久,1882年(光緒8年)法越戰爭爆發,中國在東南沿海開始警戒。1884年4月,法艦伏耳達號(le Volta)闖入基隆啟釁,經英國駐淡水領事亞歷山大‧福里達( ...

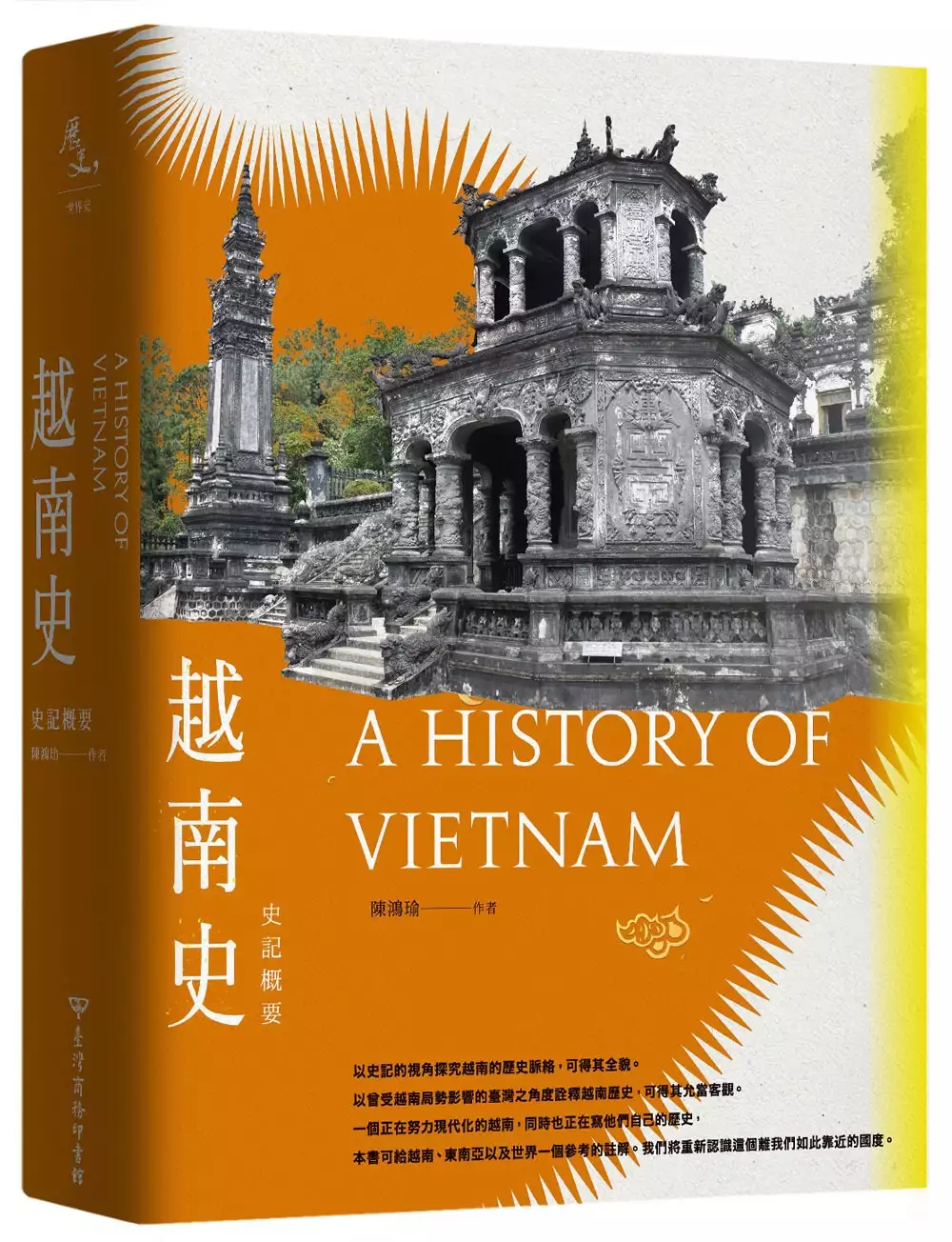

越南史:史記概要

為了解決法國 入侵越南 的問題,作者陳鴻瑜 這樣論述:

越南,戰亂的日子多於和平的日子。 位處戰略地帶,它總是捲入西方勢力和中國勢力拉扯之對峙情勢中…… 至於越南與臺灣之間, 在歷史、文化、觀光、經貿上的實質互動非常緊密,一個正在努力現代化的越南,同時也正在寫他們自己的歷史, 本書可給越南、東南亞以及世界一個參考的註解。 我們將重新認識這個離我們如此靠近的國度。 越南成文歷史約二千二百多年,歷經中國殖民統治、獨立自主及對中國朝貢、法國殖民統治以及對法國和美國戰爭,人民備嘗苦難。它為了防範中國入侵,藉朝貢以維持友好關係。阮福映為了復國引進法國勢力,反被法國吞噬,誠引狼入室。美國繼法國退出越南之後進入越南,引發十幾年的戰爭。說穿了,此皆因其位

在中國周邊的安全戰略範圍,而捲入西方和中國強權間的爭鬥。如今越南已加入東協,其中立不結盟之外交政策將有助於其和平穩定地發展。 本書從越南的史前時代一直寫到當代,以歷代王朝興滅為主軸,詳述每個朝代重要的內政和外交政策,以期讓讀者了解越南王朝的更迭。而其歷代的分裂和統一,成為獨立後惡性循環的政治主軸線,牽動著王朝勢力的起落。直至二次世界大戰後,越南才超越傳統王朝的窠臼,但社會主義體制又將國家帶往不可知的未來。近現代史上,越南人受盡戰爭帶來的苦難,亦為本書敘述的重點。透過通史的呈現方式,完完整整、有系統地解析越南歷史的複雜性。 此外,越南阮朝時期的《大南寔錄》僅記載到1890年代,此後的

歷史散見於各種零碎史料,陳鴻瑜教授盡心蒐集相關資料,將之整理並記載下來。由於中國史書和越南史書對於同一件事之記載,多次出現差異,本書採取對比作法,同時列舉兩種史料的記載,協助讀者深入瞭解,避免失之偏頗。 對於越南早期歷史之源起,各種說法相當分歧,即使越南出版的各種史書,亦有所差異。作者提出自己研究多年的獨特見解,帶來新觀點。本書多有陳鴻瑜教授研究越南的完整心得,對臺灣讀者來說可說是最佳的越南史書。 本書特色: 一、以史記的視角探究越南的歷史脈絡。 二、陳鴻瑜教授盡心蒐集1890年代之後,散見於各種零碎史料的越南歷史。 三、收錄陳鴻瑜教授研究越南完整心得,史家註解,獨具慧眼

。 四、本書對比中國史書和越南史書對於同一件事之不同記載,協助讀者避免失之偏頗。

法國 入侵越南進入發燒排行的影片

瓊邑克(Choeung Ek)前身是一個果園和中式墓園,地處柬埔寨首府金邊以南約15公里。它是所有柬埔寨「屠宰場」中最著名的一個。柬埔寨紅色高棉政權在其統治的1975年至1979年間,在這裡處死了大約17,000人。紅色高棉政權倒台後,在Choeung Ek發現了大量的墓穴,其中有超過8,000具遺骸。這些死難者都是在S-21集中營裡面關押的人。如今,瓊邑克是一座紀念館,以一座佛塔為標誌。這座佛塔擁有樹脂玻璃構造的面,裡面陳放著5,000具以上的死人頭骨。佛塔下面的幾層在平日是向參觀者開放的,人們可以進內直面那些頭骨。這些頭骨中,為數眾多的是被槍擊而擊碎或被使用器物諸如鋤頭等大力打碎了的。現在的柬埔寨政府鼓勵來此旅遊的人去參觀瓊邑克。除了上述的佛塔以外,參觀者可以去看當年發掘出8,000多具遺骸的那些大深淵亂葬崗。人類遺骸在這些遺址裡面依然四處雜陳。種種情況看來對受難者提供的合適的安葬或者火葬可能性並不大。法語“紅色高棉”(Khmer Rouge)又稱“赤柬”,成立於1951年,其前身為印度支那共產黨柬埔寨支部,1966年改名為柬埔寨共產黨,奉行極左政策。該黨於1975至1979年間,因首領波爾布特(Pol Pot)的反蘇政策,先後在中國、美國與泰國不同程度的支持下,成為柬埔寨的執政黨,建立“民主柬埔寨”政權,1981年底宣佈解散。波爾布特(Pol Pot,1928-1998)原名桑洛沙 Saloth Sar,任柬埔寨共產黨(紅色高棉)總書記。1976年至1979年間,出任民主柬埔寨總理。波爾布特曾組織抵抗法國殖民的運動。1975年,他帶領發動紅色高棉運動,推翻原來親美國的朗諾政權,建立一黨專政的獨裁政府,實行全面合作化與農業集體化,將所有城市居民強行驅趕到農村的集體農場勞動,進行全國大清洗,並下令屠殺持不同政見的人。在他的統治下,貨幣被取消,但共產主義的理想並未實現,反而造成國家經濟的全面崩潰。紅色高棉屬於共產黨中的極端派別,試圖將柬埔寨改造為沒有分任何階級的社會。其政策包括廢除貨幣,宗教;沒收私有財產;取消城市;拆散家庭;關閉銀行、學校、醫院、工廠、寺院;禁用書籍、印刷品;嚴禁西方文化傳播;殺害商人、教師、醫生、僧侶、外國移民;將市民送入集體農場等。國內95%的寺廟遭毀,僧侶被殺,十幾萬的華僑越僑被殺。經濟上,紅色高棉試圖將全國人口集中到農村,但由於內部管理問題,造成農業生產指標過高,產生類似中國大躍進時期的情況:中層領導謊報情況並過度收繳糧食,引發全國性飢荒。原有的城市居民本身就不適應農村勞動,加上飢荒,便發生大規模的死亡。紅色高棉又常入侵越南南部,屠殺柬越邊境居民,試圖從越南手上收復湄公河三角洲,因為該區曾經是柬埔寨的故地。在紅色高棉三年零八個月的管治期間,估計有40萬至300萬人死於饑荒、勞役、疾病或迫害等因素,成為20世紀最血腥暴力的人為大災難之一。據柬埔寨歷史資料收集中心報告,他們在全柬170個縣中的81個縣城進行了勘察,在9138個坑葬點,發掘出近150萬個骷髏頭。

法屬越南的殖民政策與資本主義發展之分析

為了解決法國 入侵越南 的問題,作者阮氏玉葉 這樣論述:

法屬印度支那(French Indochina ,Indochine française,Đông Dương thuộc Pháp)是歐洲人與亞洲人的文化接從之地,文明衝突的標誌。不僅對於越南人或法國人而言法屬印度支那時期是一段特殊歷史階段,而對於全世界它也有一定歷史性、人文性價值。筆者將運用歷史經濟學資料思考過去法屬越南資本經濟情況,對於這段特殊時期的研究並不罕見,在研究過程中發現資料被政權的不同目的而扭曲,殖民政府誇大統計數字為了宣傳殖民政策的效果,而被殖民觀點卻著重在剝削數據。筆者將從科學研究的角度去探討法國當局對土地、貨幣、稅制、農業經濟、工業經濟、貿易、基礎設施等領域的若干監督及

發展政策,運用發展型國家理論對法屬越南的資本主義經濟作評估。法國人帶給20世紀初的越南經濟社會久遠之影響,因此法屬越南經濟研究仍對越南經濟發展形勢的探索產生理解導向的作用。

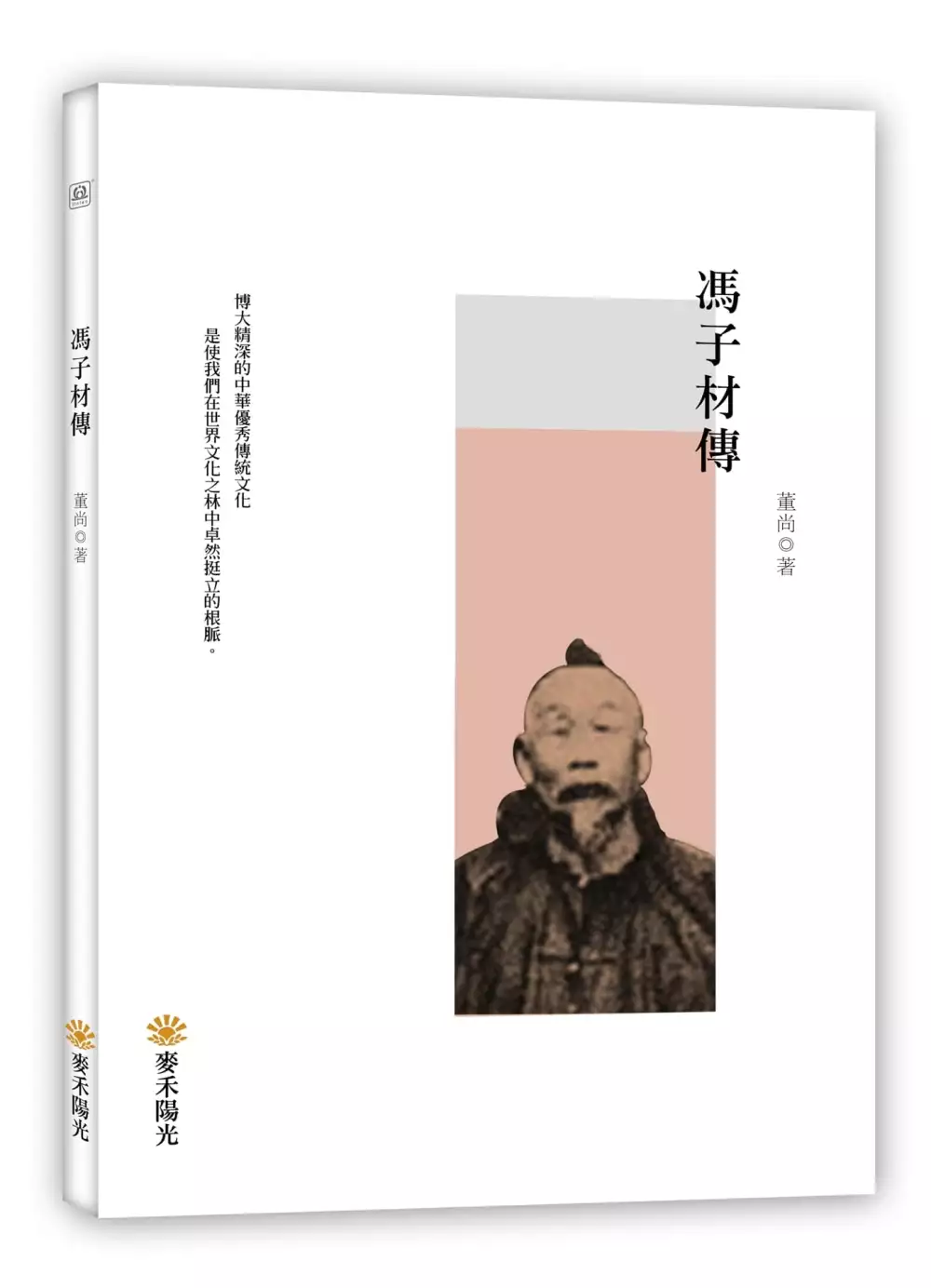

馮子材傳

為了解決法國 入侵越南 的問題,作者董尚 這樣論述:

本書特色 本書傳寫了晚清抗法名將、民族英雄馮子材艱苦而又不放棄抗爭的一生。馮子材自幼父母雙亡,流落江湖,歷任廣西、貴州提督。中法戰爭時,已年近七十歲,被朝廷起用為廣西關外軍務幫辦,大敗法軍於鎮南關,攻克文淵、諒山,重創法軍司令尼格里,授雲南提督。甲午戰爭間奉調駐守鎮江,官終貴州提督。 馮子材逝後葬於欽州,朝廷詔於欽州城東南隅建「馮勇毅公專祠」紀念,稱「宮保祠」。 引 言 第一章 艱辛歲月 悲苦早年 …001 求學武館 …007 第二章 嶄露頭角 鎮壓起義 …017 血戰天國 …022 第三章 廉頗未老 逐步侵略 …027 賦閑在家 …032 臥龍於野 …038 慷慨請行 …

042 預備南征 …045 越南險情 …050 大將受封 …055 眾志成城 …063 討論戰守 …075 奇恥大辱 …085 齊心協力 …091 第四章 鎮南關大捷 山雨欲來 …104 傾巢出動 …114 正面交鋒 …121 浴血鏖戰 …137 生死之戰 …144 雖勝猶敗 …159 第五章 大將隕落 / 169 後 記 / 173 馮子材年譜 / 176 引言 日南荒徼陣雲開,喜有將軍破敵來。 正蕩妖氛摧敗葉,已寒敵膽奪屯梅。 巖廊忽用和戎策,絕域旋教罷戰回。 不許黃龍成痛飲,古今一轍使人哀! —彭玉麟《羊城軍中有感》 他出生時,已經步入暮年的清

王朝垂垂老矣,文官愛財,武將怕死,中華大地沉浸於承平兩百餘年的安樂與腐敗中;他去世時,遭受內憂外患的滿人帝國搖搖欲墜,外國劫掠,內部傾軋,四萬萬人民生活在重重壓迫下的水深火熱之中。出身一介貧民,他當過鹽販,做過木匠,幹過漁夫,還曾經替人護送牛幫,祖母去世後的他孤苦伶仃,流落江湖,練就一身好武藝。有人說他曾經被起義軍劫持,後來逃脫投靠清軍,轉而鎮壓農民起義;有人說他貪圖名利,為了利益出賣了自己的兄弟,成為屠殺農民軍的劊子手;更有人說他只是懵懵懂懂,在看清世事後選擇了最適合自己的一條路。 因為性情耿介、反對腐敗,仇視官場黑暗的他被人暗算,只能憤然回鄉,成為一名賦閑老農,再也不問世事。倘若事情

就這樣發展下去,他將要庸庸碌碌地度過自己的餘生。 可是,波濤洶湧的時代大潮已經將中國捲進了這個世界,塵封閉了五千年的文明古國必須面對這個世界上新興資本主義國家的挑戰:英國人帶著洋槍洋炮和鴉片菸土來了,轟開了這個古老帝國的國門;法國人帶著他們的驕傲來了,要統治遠東這片龐大領土;日本人在明治維新後強大起來了,用他們惡毒的眼神窺探著中國的財富。 時代交給他一項使命:保衛這個國家,保衛她的人民。 就在他打算在家鄉安度晚年的時刻,法國人入侵越南,打算由此一路北上,侵吞中國的南疆。他是忠誠的,66歲掛帥南征,只為了守護國家的安寧;他更是無畏的,敢於冒著法國人的槍林彈雨身先士卒,率眾衝鋒。

但是,他又是悲劇的—他拼了命在戰場上拿到的,清政府在談判桌上全部輸了出去;他用盡生命去維護的,卻不被任何一個高官重視。 這是他的悲哀,就如同古希臘神話中的西西弗斯一樣,用盡全身氣力去推石頭,石頭還是會滾下來,做的都是無用功;這更是時代的悲哀,和那個時代所有英雄人物一樣,他們的努力和勇敢最後換得的除了失望沮喪之外沒有任何回報。 但是,有一點我們必須承認,他是一個真正的軍人:在他生時他做到了他能夠做到的一切:鎮壓農民起義,維護清王朝統治;抵禦外國入侵,保衛中華國土;為官治理一方,留下幾多善政。 就在鎮南關大捷之後不久,遭受軍事嚴重挫折的法國茹費理內閣因此垮臺,世界也真正記

住了馮子材這個偉大的名字。 就在他死後四年,他保衛的鎮南關響起了革命黨人起義的槍聲;而後四年,在他的支持者湖廣總督張之洞的治所武昌,一場更大的浪濤正在洶湧。馮子材,歷史會記住這個偉大的靈魂。 第一章 艱辛歲月悲苦早年馮子材在世人心中一向是這個樣子:灰白頭髮,長鬚飄然,心憂祖國,剛正不阿,十足的老英雄的形象。但是我們同樣要知道,英雄也是有童年的,老英雄也是從小英雄長大的,和很多歷史英雄一樣,這位英雄的童年過得並不幸福。關於馮子材的童年的史料非常少,少到在清朝正史《清史稿》中沒有記載,只有一些雜記寥寥記了幾筆,我們所能知道的,也就是他那坎坷的生平。馮子材祖上世代居住在廣東省南海縣沙頭圩(

今屬廣州市),那是一個很窮的地方,大家只是靠著莊稼的收穫勉強維生,很難有餘錢讓孩子去私塾讀書,所以,馮子材的家裡沒有一位讀書人。清朝乾隆年間,馮家所在的地區遭受水災,在小農經濟時代,水災是很可怕的:水災會淹沒莊稼,讓當年的莊稼絕收,而水災帶來的淤泥會掩蓋農田,導致明年的收成也很難保證。如果說天災還可以對付,那麽更加嚴重的就是人禍了。封建時代,每每有了天災,總會有人大發國難財,糧價會被囤積居奇的不法商人炒得很高,而一些缺德官員還會與這些人同流合汙,一起搜刮民脂民膏。天災加上人禍,生存的困難逼得百姓只能賣兒賣女換取救命糧食;到了嚴重的時候,還會「易子而食」,就是自己不忍心吃掉自己的孩子,只能和別人

換著吃掉。幸好,那一次水災沒有把人逼到易子而食的地步,馮子材的祖父為了求生遷到欽州城外沙尾村定居。嘉慶二十三年六月二十七日(1818年8月17日),馮子材在這裡降生,開始了自己的人生。馮子材的童年過得非常艱辛:四歲喪母,十歲喪父,孤苦伶仃,只能和祖母、兄長相依為命。他僥倖上了學,念了書,也因為付不起學費而只能中途輟學。為了生存,小馮子材做過很多職業:他曾經跟著大人們販過鹽,做過木工,當過漁民,還曾經替人放牛。當時,馮子材一個貧苦人家的孩子跟著別人販鹽也做的不是「正當營生」,而是違法行為—販私鹽。販私鹽,其實就是私自販賣食鹽,在封建王朝是相當嚴重的罪名,嚴重時還會掉腦袋,可以說是把腦袋別在褲子上

的營生。隋唐響當當的好漢程咬金、唐末「我花開後百花殺」的黃巢就都是赫赫有名的私鹽販子。……

清末中南半島之研究

為了解決法國 入侵越南 的問題,作者王文景 這樣論述:

十九世紀以降西方列強恃其船堅炮利,衝撞中國停滯之儒家文化與農業文明,清末面此危機如何回應西方之挑戰,再者忽略藩屬國之過程,雙方皆有不少文獻紀載,誠足資鑑戒。本文旨在探究中國本位主義與歐洲中心主義視野下之東南亞,東南亞諸國中以越南與中國淵源最深,後者受中國文化之影響極鉅。藉由對越南之研究,瞭解殖民主義與中國天朝體制之對抗乃是本文研究之主旨,為探討中外關係,以西南邊境之越、高、寮等國為宗,視中南半島為一主體,就清末禦侮抗外之時勢經緯,探究中國因何失去中南半島宗主權與其被殖民化。中南半島(又稱中印半島,法國稱印度支那,現今之越南、高棉與寮國)自古與中國關係匪淺,本地地理位置之區分,受政治與歷史演化

影響甚深,「東南亞」或可為廣義之解釋。實則東南亞含括中南半島與南洋群島,又可分為海洋與陸地二分法之東南亞。由於地處中國南方,中國稱之為中南半島。英法等國亟欲強取以為殖民地,再由此向中國西南擴張,尤以法國提出法屬印度支那之名,將該區劃歸為勢力範圍。 清末中國始終踟躕於改革與保守兩派,於東南亞事務之處理,受中法戰爭之激勵而銳意改革。加強與東南亞諸國史之關連性,扭轉傳統「歐洲中心」或「印度中心」之偏頗思緒,將此一泛西太平洋區視為整體而加以探究。將東南亞地區視為一整體而予以解析。鑑於過往東南亞史之研究觀念皆以片段式而為之,雖立可即得所需之史識或概念,惟於東南亞史之全貌則不易與為。因其史,除民族、

語言、地理分散,王國地域之重疊性與其間之外交互動,軍事關係等諸面向,若不就整體觀察,不易探其歷史脈絡。應著手於史料之探究自早期王國政治、經濟、外交貿易、社會、文化、宗教信仰等諸層面,去理解東南亞史。

法國 入侵越南的網路口碑排行榜

-

#1.中法戰爭的歷史背景:法國試圖將越南納為殖民地| 清朝歷史

英法對華第二次鴉片戰爭期間,法國開始武力侵佔越南南部(南圻,西方人稱為交址 ... 於航行後,即轉向越南北部(北圻,西方人稱為東京),企圖利用紅河作為入侵中國雲南的 ... 於 suntw.net -

#2.越南: 世界史的失語者| 誠品線上

越南 : 世界史的失語者:內容簡介權力爭奪、戰火洗禮、帝國殖民、獨立與開放、文化 ... 一波又一波來自中國、法國、日本或美國的入侵者最後都被越南人逐退,我們也見到 ... 於 www.eslite.com -

#3.吃。台南|東區.「珍香越南小吃」。異國料理・河粉・涼拌春捲

越南 飲食很注重色彩的視覺呈現,不僅要美味,配色也是很重要的,也許是 ... 小高猜越南曾經被法國入侵所以才會有此菜色,做法是把法國麵包烤過之後 ... 於 ku5553221.pixnet.net -

#4.清法戰爭

法國 圖謀越南許久,1882年(光緒8年)法越戰爭爆發,中國在東南沿海開始警戒。1884年4月,法艦伏耳達號(le Volta)闖入基隆啟釁,經英國駐淡水領事亞歷山大‧福里達( ... 於 nrch.culture.tw -

#5.8万越南人民军围剿3万法国军队,指挥官自杀士兵举白旗投降

《奠边府战役》(Điện Biên Phủ ),又译《奠边府》或《杀戮奠边府》,是一部1992年的法国电影,由皮埃尔·肖恩多夫自编自导,电影叙述了1954年法国在 ... 於 www.bilibili.com -

#6.世界局勢套書(共四冊):圖解簡明世界局勢2020年版+圖解聚焦東協全面改寫版+圖解世界史+圖解東亞史

公元1884年~1885年中法戰爭脫離東亞世界的越南因為法國入侵越南所引起的中法戰爭,使清朝放棄了對越南的宗主權。歐洲勢力侵蝕中華世界俄國在中亞伸展勢力。 於 books.google.com.tw -

#7.越南民族獨立運動對台灣的啟發

一開始並無任何國家承認越南的獨立,且法國殖民政權企圖透. 過軍事攻擊重新殖民越南。直到1954 年越南游擊 ... 公元1406 年中國明朝軍隊入侵越南,胡季犛父子被捉回中. 於 www.tisanet.org -

#8.法國民間團體集結抵制北京冬奧指中國不配主辦奧運 - 中央社

20個民團、上百名法國、維吾爾、西藏、香港、越南、台灣等民眾昨天集結法國外交部旁廣場,表示中國壓迫各地人民,違反民主與奧運精神,強力要求法國 ... 於 www.cna.com.tw -

#9.法国殖民历史对越南现代生活的影响 - 参考网

直到1954年7月签订的日内瓦协议法国撤军,法国对越南的殖民统治才得以结束。 法国作为一个传统的文化大国,文化自然而然成为了其外交手段。所以在法国入侵 ... 於 m.fx361.com -

#10.越南抗法戰爭 - 中文百科全書

法國 為恢復其殖民統治,於1946年派遠征軍入侵越南民主共和國。越南政府被迫轉入山區堅持抗戰,處境困難。1950年1月,越南民主共和國主席胡志明訪問中國,代表印度支那 ... 於 www.newton.com.tw -

#11.明天你好,6月6日

1884年法國與越南第二次簽定《順化條約》,又稱《巴特諾條約》,越南從此淪 ... 1982年以色列軍隊入侵黎巴嫩南部,對駐其境內的巴勒斯坦解放組織基地 ... 於 standardexplorers.com -

#12.越南及越南語介紹

在歷史上,越南曾經長期受中國統治,因此其文化和中華文化相似有許多相似之處,例如在越南也有農曆新年、中秋、端午等傳統節日。19世紀中,越南受到法國入侵,開始了長達50 ... 於 sealc-nccu.nccu.edu.tw -

#13.越南最有血性的皇帝,亲自领兵反击法国入侵 - 网易

越南 人对法国入侵自己的祖国早已非常痛恨,此前没有阮朝皇帝号召反法,这次有了咸宜帝的勤王号召,越南全国各地的疆臣、地主、乡绅等,全部起来反抗法国 ... 於 www.163.com -

#14.胡志明親手寫的越南《獨立宣言》 胡志明的本名叫阮必成在 ...

列出了《美國獨立宣言》的「一切人生來就是平等的。 ... 主張包括越南民族在內的全球人類,都享有相同的權利。 ... 胡志明痛斥法國殖民政府在1940年日軍入侵越南時, 「卻屈膝 ... 於 m.facebook.com -

#15.【Yahoo論壇】法國人能佔領越南都是因為優酪乳

法國 人殖民越南,帶給越南人的不僅是咖啡和法國麵包,還有他們之所以能 ... 外國士兵到了越南水土不服,從中國歷朝到近代的美國入侵越南,拉肚子掛病 ... 於 tw.yahoo.com -

#16.【越南想想】越南二二八的啟示(上)

雖然台灣和越南的二二八不完全一樣,卻都有共通的特質,就是與獨裁者蔣介石的藉機入侵有關。 公元1946年2月28日,以蔣介石為首的國民政府與法國臨時 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#17.【福爾摩沙拾遺】孤拔上將消失在歷史洪流中的人物 - 經典雜誌

西元一八八〇年,法國總理茹費里(Jules Ferry)上任領導法國政府,他試圖拓展法國的殖民版圖,樹立權威。一八八三年至一八八五年,越南宗主國清朝與法國爆發了中法 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#18.越南战争:历史评述与启示(一) - 中国网

二次大战后,印度支那地区成为国际斗争最激烈的地区之一。 · 二次大战前,美国在东南亚的殖民势力范围主要在菲律宾群岛,而越南、老挝、柬埔寨是法国独占的 ... 於 www.china.com.cn -

#19.越南:世界史的失語者 - 聯經出版

筆者認為,天主教徒受迫害是法國入侵越南的主因。 本來法國並無意侵犯越南,法國曾在一八二六年遣使到越南要求通商及傳教自由,遭越南拒絕。 於 www.linkingbooks.com.tw -

#20.越南 - 国务院新闻办公室

红色象征革命和胜利,五角金星象征越南劳动党对国家的领导,五星的五个角分别代表 ... 同年9月,法国再次入侵越南,越南人民又进行了历时9年的抗法 ... 於 www.scio.gov.cn -

#21.都是曾被法國殖民的難兄難弟,越南爲何對柬埔寨兵戈相向?

△1847年法軍炮擊越南沱灢,宣告法國入侵越南的開始法國爲了與英國對抗,憑藉著自己的堅船利炮,占領了越南剛奪取的湄公河三角洲地區(越南改名爲南圻)。 於 ppfocus.com -

#22.孤拔率軍入侵越南、牡丹社事件與臺灣建省| 賈忠偉 - 奮起

孤拔畢業於巴黎綜合理工學院(École Polytechnique,別稱「X」,於1794年創立),之後加入法國海軍。1880年茹費理(Jules Ferry,1832~1893)擔任 ... 於 rise-tw.org -

#23.近半數越南人都姓阮!穩居越南第一大姓背後原因超荒謬

阮氏王朝成為傀儡。開始管事的法國人很快開始了第一次人口普查。由於還有很多老百姓沒有姓,給統計帶來很大麻煩 ... 於 www.setn.com -

#24.8. 1940年末,日本軍隊南進,入侵中南半島,迅速控制了法國 ...

1940年末,日本軍隊南進,入侵中南半島,迅速控制了法國殖民地越南。日軍得以順利進入越南的背景最可能是: (A)珍珠港事變後,美國無力阻止日本在東南亞的擴張 於 yamol.tw -

#25.FX168早自習:時隔8年歐元區將迎來新成員!加拿大央行再次 ...

法國 32歲記者李克勒-殷姆霍夫(Frederic Leclerc-Imhoff)日前在烏克蘭東部北 ... 跌幅1.01%,報7530.70點;法國CAC40指數收盤下跌49.91點,跌幅0.77%, ... 於 hk.investing.com -

#26.從悲情殖民地到唯一中美俄通吃的新興國家:你該知道的越南故事

越南 也過春節端午,文化跟台灣非常相像,兩千年的歷史受到了中國法國日本的侵略 ... 明朝期間,中國再次入侵佔領越南,此為中國第四次直接統治越南。 於 www.thenewslens.com -

#27.越南古代女子傳統服飾演變|被法國殖民後才擺脫中國影響!

越南 女子服飾長袍廣袖,固定的腰帶位置都是受中國文化的影響,一直到了阮朝衣服的領口和腰帶... ... 英法兩國先為王位繼承問題展開爭權奪利,演變為英國對法國入侵 於 www.ifuun.com -

#28.越南人有聽過龍五嗎?【地球幫你問】歷史議題篇

陳:南越和北越統一後還是有不同。越南本來是沒有南部地區的,後來越南一路往下打把南部納入版圖,佔領了占婆國。後來法國入侵越南, ... 於 dq.yam.com -

#29.法屬印度支那 - 维基百科

法屬印度支那的建立始於1862年越南割讓交趾支那地區(南圻)予法國,1867年柬埔寨 ... 取得柬埔寨统治权,但由于其与邻国越南交恶导致越南在1978年入侵柬埔寨,在越南 ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#30.本泽马破门科内柳斯双响姆巴佩伤退欧国联丹麦2-1逆转绝杀法国

体育视频: 法国. ... 鳄鱼 入侵 河马领地,下一秒被河马家族咬尾群殴,结局却意想不到! 鬣狗吃饭智商骤降,狮子就蹲在边上也看不到,下一秒上演生死时速. 於 tv.sohu.com -

#31.法国解密资料显示:1975年,中国曾希望两个越南同时存在

而且,当中国帮助越南击败了法国殖民者之后,由于美国的入侵,越南又面临了更为强大的敌人。面对这个世界第一强国,仍然是中国的援助,越南才保住了17 ... 於 xw.qq.com -

#32.法越戰爭:1858—1862年,法國為使越南淪為殖民地而發動的 ...

法越戰爭 法越戰爭是法國為對越南進行殖民奴役,於1858年至1883年對越南連續發動的3次侵略戰爭,最終征服了越南,獲取了對越南的“保護權”。這是法殖民者為在印度支那建立 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#33.簽證及入境須知 - 外交部領事事務局

越南 人約有10至15萬人,渠等係法國殖民時期前來寮國經商,或由法國殖民政府派送來 ... 越南黎朝派兵攻寮,寮人求和,入貢越南,成為越南之藩屬。1873 年泰國入侵寮國, ... 於 www.boca.gov.tw -

#34.巴黎點燭緬懷六四痛批中國民主消失殆盡 - Newtalk新聞

巴黎越南青年協會會長陳容毅(Tran Dung Nghi )說:「越南仍在共產獨裁統治之下,越共政府是中共政府的共犯,所以全世界的異議人士要團結發聲。」 法國 ... 於 newtalk.tw -

#35.中法战争与台湾建省_历史顾往 - 中国和平统一促进会

欲壑难填的法国又准备向北入侵,鲸吞整个越南。1873年11月,法国西贡总督杜白蕾派遣统兵官安邺进占河内。越南阮氏王朝向清政府吁请援救,并邀请刘永福 ... 於 www.zhongguotongcuhui.org.cn -

#36.这个最有血性的皇帝,亲自领兵反击法国入侵,兵败后流放非洲 ...

越南 在历史上曾经是法国的殖民地,而且是全殖民地,与中国半殖民地不同。 · 越南开始遭到西方列强入侵的时间几乎跟中国同步,都在19世纪中期,当时统治越南 ... 於 www.360kuai.com -

#37.中法戰爭歷史背景法國試圖將越南納為殖民地(歷史解密) - 百科大全幫

接着就由西貢出發探測沿湄公河通往中國的航路,在發現湄公河的上游瀾滄江不適於航行後,即轉向越南北部(北圻,西方人稱為東京),企圖利用紅河作為入侵中國雲南的通道。1873 ... 於 bkdqb.com -

#38.清法戰爭 - 澎湖知識服務平台

一|清法戰爭之源起與臺灣戰事道光22年(1842),鴉片戰爭之後,法國欲取得東亞殖民根據地,對於越南(舊稱安南)具有相當之興趣,以通商與... 於 penghu.info -

#39.法越战争- 快懂百科

印度支那的越南、老挝、柬埔寨三国蕴藏有丰富的矿产资源,在亚洲南部具有重要的战略地位,法国控制了越南,就可以印度支那为跳板,入侵中国南部,于是法国利用越南阮朝 ... 於 www.baike.com -

#40.清法戰爭滬尾之役調查研究計畫【第一期】成果報告書.pdf

戰爭的影響,越南脫離清朝成為法國的藩屬國,清軍不再駐防越南 ... 們拿著火繩槍,準備抵抗法軍入侵,這應該是臨時招募的勇營。195另一方面,. 於 www.tshs.ntpc.gov.tw -

#41.一、背景

十九世纪后半期,西方殖民主义者开始入侵印度支那,印支三国的王朝都无力抵抗,一八六三年,法国把高棉王国变成保护国。一八八五年,法国完成了对整个越南的控制。 於 www.marxists.org -

#42.【越南建築】在越南的美麗法國烙印系列- 河內歌劇院 - Hello ...

自從西元1858年,法國殖民主義者在峴港開了入侵越南的第一槍,越南有了將近100年被殖民統治的歷史。在胡志明主席的帶領下,越南人經過許多犧牲和反抗 ... 於 hellovietnam.tw -

#43.越南「去殖民化」的語言政策 - 淡江大學教職員Internet服務系統

在法國殖民統治時期,法語取代漢文、越南語而成為越南的官方語言。1945年胡志明宣布 ... 其中Ho Quy Li因大力推行 喃,因而在中國明朝入侵越南時被押回囚禁在北京。 於 mail.tku.edu.tw -

#44.四十年前越南老照片:入侵的美國兵、北越女兵 - 今天頭條

越南 ,古稱安南。到了二十世紀,越南一直在風雨飄搖之中。二戰後,法國人捲土重來,後來法國人被打跑了,美國又來了。美國人在越南盤踞了近二十年,打 ... 於 twgreatdaily.com -

#45.中法战争

英法对华第二次鸦片战争期间,法国开始武力侵占越南南部(南圻,西方人称为交址 ... 澜沧江不适于航行后,即转向越南北部(北圻,西方人称为东京),企图利用红河作为入侵 ... 於 m.zwbk.org -

#46.法国为什么要打越南战争二战后法国入侵越南是什么原因 - 即时尚

法国 在第二次世界大战中被打败后,为了尽快恢复对国家控制,它选择入侵越南。第二次世界大战爆发前,法国的殖民地数量仅次于英国。法国还在. 於 m.jishi3.com -

#47.法國殖民時越南將其一分為三,保留傀儡皇帝進行直接統治

越南阮朝嗣德時期法國開始大舉入侵越南,先占據越南南部,後襲擾北越中越地區。到十九世紀八十年代時,法國加大對越南增兵侵略,於1983年8月攻打順化 ... 於 read01.com -

#48.越南史:史記概要 - 博客來

越南 成文歷史約二千二百多年,歷經中國殖民統治、獨立自主及對中國朝貢、法國殖民統治以及對法國和美國戰爭,人民備嘗苦難。它為了防範中國入侵,藉朝貢以維持友好關係 ... 於 www.books.com.tw -

#49.(3) 法勢力入侵下的越南- 島國觀點 - Google Sites

在天津條約後,越南成為法國的殖民地,雖仍維持阮朝的存在作為其傀儡,但是越南的愛國志士反法抗爭持續不斷,且阮朝皇帝也多不服從,暗中與反法勢力聯合,致有多名阮朝皇帝 ... 於 sites.google.com -

#50.亞洲哪些國家是地區小霸王? - 資訊咖

越南 版圖已經擴張到湄公河三角洲。19世紀中,法國對越南進行入侵。1885年,清朝與法國簽訂《中法新約》,越南成為法國殖民地。20世紀初,法國實現對 ... 於 inf.news -

#51.元明两朝都没征服越南,为何法国却能轻松殖民?主要原因有两点

历史上,越南与中国有着千丝万缕的纠葛。早在秦朝时,越南部分区域已由中原王朝统治,隶属于象郡,中华文明也随着秦朝大军传入该地 ... 於 www.sohu.com -

#52.簡直慘不忍睹!史詩級戰爭大片《殺戮奠邊府》 - YouTube

3萬 法國 軍隊 入侵越南 ,卻被打得全軍覆沒,簡直慘不忍睹!史詩級戰爭大片《殺戮奠邊府》. 14,040 views Jul 2, 2021 歡迎訂閲【鐵哥聊 ... 於 www.youtube.com -

#53.越戰結束後,越南是怎麼迅速恢復人口的?女性成了最痛苦的角色

... 各個朝代都多次派兵平反,都沒有取得什麼成效,一直到清朝的時候,越南才甘願淪為我國的藩屬國,不過後來隨着西方殖民的擴張,法國入侵了越南。 於 www.gushiciku.cn -

#54.越南承认被法国殖民吗- 头条搜索

1885年,法国殖民军队从越南侵入中国的广西,甚至炸毁了镇南关城门。 ... 二战后法国恢复对越南殖民,扶持末代皇帝复辟,交还皇帝玉玺宝剑 ... 二战后法国入侵越南. 於 m.toutiao.com -

#55.为什么投资越南:国家概况- 居外百科

【国名】 越南社会主义共和国(The Socialist Republic of Viet Nam)。 ... 同年9月法国再次入侵越南,越南进行了艰苦的抗法战争。1954年7月,关于恢复印度支那和平的 ... 於 baike.juwai.com -

#56.第三章:殖民时期越南人民建立统一独立国家的理论与实践探索

越南 自10世纪脱离中国统治后,曾长期保持相对独立的封建国家统治形式,法国殖民者的入侵和之后的殖民统治打断了越南民族国家的发展进程。 於 iias.tsinghua.edu.cn -

#57.【半島之龍】越南如何斷開與中國朝貢連結成為法殖民地?

其實,在李維業戰死之前,法國輿論並不熱衷於「將印度支那殖民化」,但李維業的死訊讓法國朝野譁然,決定對越南採取強硬的態度。於是,法國將河羅芒( ... 於 www.upmedia.mg -

#58.越南歷史- 维基百科,自由的百科全书

對外多次進行戰爭,以維護獨立和擴張領土,曾抵禦北方的中國及蒙古等國,在印支半島逐步征服占婆國,入侵老撾,與真臘、暹羅(泰國)爭雄。 19世紀中晚期,法國漸次 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#59.打法国只用一个人?陈赓率越军一战歼敌八千 - 凤凰网历史

1945年法国为了维护自己在越南的殖民统治权,开始全力入侵越南。由于法越实力差距巨大,1950年越南开始像中国求援。此时的中国并没有派大军前往越南, ... 於 history.ifeng.com -

#60.世界经典战役(2册) - Google 圖書結果

挝、柬埔寨三国蕴藏有丰富的矿产资源,在亚洲南部具有重要的战略地位,法国控制了越南,就可以印度支那为跳板,入侵中国南部,于是法国利用越南阮朝封建统治集团在战胜西山 ... 於 books.google.com.tw -

#61.法国对越南的影响为什么这么大? - 澎湃新闻

然而随着近代法国对越南的殖民,越南社会中的汉文化影响日益衰落,相反 ... 19世纪中后期,随着西方列强的入侵,越南和中国清政府之间的藩属关系也变 ... 於 www.thepaper.cn -

#62.第五百七十七节大事件之越南问题2_大国崛起1857 - 二五零书院

他们很清楚,这股热情就是他们的入侵带来的,法国人能筹集450亿法郎的能力,也实在是让他们恐惧,要是法国用这笔钱来跟德国打仗,德国还真的跟法国耗不起。说白了,现在的 ... 於 m.250sy.net -

#63.阮朝為什麼會成為法國在亞洲的殖民地?建立時已埋下禍根

為何法國會選擇越南作為自己亞洲侵略對象呢?之所以要入侵越南,大致可分四個因素。 第一、經濟、土地之侵掠。越南土產豐富,使法國欲在此進行經濟 ... 於 www.lsbkw.com -

#64.法国的入侵及其殖民统治 - 一带一路数据库

暹罗早已关注到法国在越南和柬埔寨的扩张,进而加紧了对老挝各邦的控制。1883年,琅勃拉邦东部与北部同时受到越南泰族土司刁文池及暹罗一个部落的侵扰,陷入混乱状态。 於 www.ydylcn.com -

#65.在法國長大,最後卻死在共產勞改營:寮國的最後君主 - 獨立評論

寮王國開國君主西薩旺馮,是在越南與法國接受教育的。 ... 雖然,1945年日本軍隊入侵寮國,透過政變顛覆法國殖民政府,西薩旺馮也在日本威脅之下, ... 於 opinion.cw.com.tw -

#66.法越戰爭_百度百科

法越戰爭是法國為對越南進行殖民奴役,於1858年至1883年對越南連續發動的3次侵略戰爭,最終征服了越南,獲取了對越南的“保護權”。法越戰爭是法殖民者為在印度支那建立 ... 於 baike.baidu.hk -

#67.法国人对越南人的生活产生过哪些影响? - 沪江网校

越南百年以来一直作为中国的附属地区而存在,直至近代法国人的入侵,打乱了一切原有的秩序。 1858年,法国入侵越南。1884年,阮氏王朝签订了《顺滑 ... 於 m.hujiang.com -

#68.什么是法属印度支那,越南完美诠释其意思 - 雪花新闻

1941年,日本帝国入侵法属印度支那,纳粹联盟的法国维希政府将印度支那移交给日本。在占领期间,一些日本军方官员鼓励该地区的民族主义和独立运动。然而, ... 於 www.xuehua.us -

#69.越南抗法战争_搜狗百科

日本投降后,越南人民举行“八月革命”,成立越南民主共种国。法国为恢复其殖民统治,于1946年派远征军入侵越南民主共和国。越南政府被迫转入山区坚持抗战,处境困难 ... 於 baike.sogou.com -

#70.越南社会主义共和国经济贸易法律指南 - 第 7 頁 - Google 圖書結果

从法国殖民军入侵那天起,越南人民从未停止过抵抗。在法国殖民统治时期,现代教育的兴起和西方“自由、平等、民主”思想的传入,使越南产生了新一代知识分子和民族主义者, ... 於 books.google.com.tw -

#71.論越南教育制度受法國殖民的影響

十六世紀後期,西方殖民侵略的先鋒─傳教士和商人相繼入侵越南。十八世. 紀末,法國的傳教士雖曾扶植阮福映復國,共同撲滅了西山起義,但其實卻是對. 於 www.ater.org.tw -

#72.胡志明的西方情迷:仇敵面紗下的美越關係 - 轉角國際

對於胡志明與越盟而言,法國大革命的精神深入人心,但法國對越南的殖民, ... 日本的入侵讓美國很震驚,他們希望可以讓印度支那中立化,並以此和日本 ... 於 global.udn.com -

#73.【歐洲之聲】俄烏戰爭還能走多遠?(三) - 民報

俄烏戰爭的做法,似乎是原來越南戰爭的一個翻版,有「北約」軍隊,包括波蘭人、英國人、美國人、法國人、德國人,還有加拿大人等。 於 www.peoplenews.tw -

#74.越南最后一位润笔者,“西贡的见证人” - 半岛电视台

越南 ,胡志明市——随着胡志明市的法国殖民建筑逐渐退去,东南亚大都市中,闪亮的摩天大楼数量增多,有一个人可能是越南殖民历史的最后遗迹。 於 chinese.aljazeera.net -

#75.1910年玻璃底片彩照法国殖民初期的越南女人 - 新浪

1940年,日本法西斯入侵越南。1945年第二次世界大战结束前后,“八月革命”取得胜利,日本法西斯被逐出越南。 1910年玻璃 ... 於 k.sina.cn -

#76.看看越南是如何一步步淪為法國殖民地的歷史 - 每日頭條

十九世紀五十年代起法國步步進迫法國之所以要入侵越南,大致可分四個因素。第一、經濟、土地之侵掠。越南土產豐富,使法國欲在此進行經濟掠奪, ... 於 kknews.cc -

#77.丹麥公投結果:66.9%公民贊成加入歐盟的安全合作 - MoneyDJ ...

有許多跡象顯示,這一次更多的丹麥民眾聆聽政府和讚成方的政見,即俄羅斯入侵烏克蘭已經在歐洲創造了一個全新的安全政策局面,因此這次需要團結,而不是 ... 於 www.moneydj.com -

#78.越南歷史- jojo - 越南介紹

博物馆馆藏丰富,展示了越南历史上各朝代的兴衰及越南被法国殖民统治的历史过程。 ... 曾遭蒙古大軍和明朝入侵,但皆被擊退,也因此造就不少名垂青史的越南民族英雄。 於 clps10160116.weebly.com -

#79.烽火并不如烟 - Google 圖書結果

世人都知道,清朝时期,越南仍然是中国的藩属国,然而,这时清政府对法国入侵越南、割取越南土地,不交涉,不出兵,一直装聋作哑。只有刘永福的黑旗军同越南军民并肩作战, ... 於 books.google.com.tw -

#80.1950年中国助越南攻打法国军事素养差惹怒陈赓 - 历史

9月2日,胡志明主席在河内巴亭广场发布《独立宣言》,宣布越南民主共和国诞生。然而力图恢复在印度支那地位的法国,派军队尾随受降东南亚战区的英军开进 ... 於 history.sohu.com -

#81.夹在西方和俄罗斯之间,越南还能继续左右逢源吗? - 虎嗅网

在冷战期间,前苏联和中国帮助越南摆脱了法国的殖民统治,随后又帮助越南打赢 ... 越南最初并未选边站,但后来由于中国与柬埔寨关系密切,在越南入侵 ... 於 www.huxiu.com -

#82.法軍攻臺一八八四~一八八五年 - 台灣海外網

法國 見到日本政府在一八七四年的出兵台灣而成為琉球的宗主國,見到昏庸的老大帝國如此可欺,於是目標安南(即今越南)及台灣。安南為滿清的附庸國,有長期的進貢受封歷史關係 ... 於 www.taiwanus.net -

#83.立又扶不起?為何厚家底的法國始終被英國牢牢壓制?

法國 ,一個註定被英國壓制的國家。1885年6月9日,李鴻章代表清政府與法國駐華大使巴德諾簽訂了《中法會訂越南條約》即《中法新約》,標誌著中法戰爭的 ... 於 freesoftwaresdownload.org -

#84.奠邊府戰役甲子:美曾欲供法核彈? - BBC News 中文

六十年前(1954年)的這個星期,法屬印度支那殖民政府軍隊在奠邊府戰役中遭受致命打擊; 這場戰役被公認為是促成越南、老撾和柬埔寨終結法國殖民統治 ... 於 www.bbc.com -

#85.圖解東亞史 更新版 - Google 圖書結果

公元1884年~1885年中法戰爭脫離東亞世界的越南因為法國入侵越南所引起的中法戰爭,使清朝放棄了對越南的宗主權。歐洲勢力侵蝕中華世界俄國在中亞伸展勢力。 於 books.google.com.tw -

#86.“法国殖民者侵略越南是文明开化”只不过是一个篡改论调论调

但是,我国人民和平建设的时间不长,法国殖民主义者在帝国主义盟国的勾结和帮助下,又卷土重来入侵我国。他们单方面取消所有承诺,不执行1946年3月6日签署 ... 於 tapchiqptd.vn -

#87.日本與越南共同表示反對以大規模殺傷武器進行恫嚇 - RFI

日本首相岸田文雄當地時間5月1日上午,在越南總理府會見了越南總理範明正 ... 圍繞俄羅斯入侵烏克蘭問題,岸田首相在會談開始就以俄羅斯入侵烏克蘭為 ... 於 www.rfi.fr -

#88.中法越南戰爭時,法國為什麼也想把戰火延伸到臺灣?因為當時 ...

在這場中法越南戰爭之前,就有日本曾覬覦而攻打過臺灣一次,也就是著名的「牡丹社事件」;美國人也曾入侵過一次,這兩次戰爭的主要戰場,都在屏東縣南部, ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#89.「寧願聞法國人的屁,也不願吃中國人的屎」胡志明這些改革

為了爭取繼續殖民越南的機會,戰後法國臨時政府決定與當時蔣介石為首的國民政府談判,以放棄在華治外法權及其有關特權為誘因迫使蔣介石接受自越南撤軍的 ... 於 www.storm.mg -

#90.那場戰爭給我們留下了什么?加拿大華裔學者賴小剛談1979年 ...

一開始是越南和法國打(第一次印度支那戰爭),中國加入進來支持越南; ... 他借著越南入侵柬埔寨的機會對越開戰,通過這場戰爭來解決國內政治問題并 ... 於 ici.radio-canada.ca -

#91.越南戰爭時間表 - Also see

1858-1884 -法國入侵越南並使越南成為殖民地。 1930年10月-胡志明幫助建立印支那共產黨。 於 zhtw.eferrit.com -

#92.德明財經科技大學_德明越南資訊網

法國 殖民時期 1802年-舊阮王室阮福映復國,立國號為越南,嘉慶皇帝封他為越南國王,但也因引法人助戰,法國勢力開始介入越南。 1884年-19世紀中葉,法軍屢次入侵,並 ... 於 www.takming.edu.tw -

#93.6月,崇左人0元游龙州_壮寨_旧址 - 搜狐

美景如画的龙州,风光秀丽,历史悠久,西南边陲的革命老区,拥有广西最早的海关、邮政、电报、火车站、公路、兵厂以及法国领事馆. 於 www.sohu.com -

#94.故事》你知道嗎?1945 年以前,臺灣與越南之間曾經發生過 ...

十四世紀越南陳朝古碗為何會出現在澎湖與台灣?1642年荷蘭治台期間, ... 而陳太宗在位33年,期間成功抵抗蒙古入侵並推廣佛教,一般越南史家給予他 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#95.Re: [轉錄] 台灣的軍隊有能力對付越南嗎- 看板Militarylife

到了近代19世紀中葉,換西方列強法國開始入侵越南,並在西貢設立殖民政府;清帝國因此與法國爆發了中法戰爭,但最後仍然使越南成為了法國殖民地。 於 www.ptt.cc -

#96.馬克洪稱普欽鑄下歷史大錯不排除訪問烏克蘭 - Tvbs新聞

法國 總統馬克洪今天表示,俄羅斯總統普欽(Vladimir Putin)出兵入侵烏克蘭,犯下了「歷史性大錯」,如今「遭受孤立」。馬克宏也說,不排除訪問烏克蘭 ... 於 news.tvbs.com.tw