波士尼亞歐盟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ZoranNikolić寫的 不尋常的邊界地圖集:全球有趣的邊界、領土和地理奇觀 和(德)海因里希•奧古斯特•溫克勤的 西方通史第四卷:當前時代 (上下冊)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自春山出版 和社會科學文獻所出版 。

國立中興大學 國際政治研究所 蔡明彥所指導 李佳珊的 新干預主義實踐侷限性之研究~從1990-2019年聯合國干預國際違反人權事件分析 (2020),提出波士尼亞歐盟關鍵因素是什麼,來自於新干預主義、人道干預、國力、軍事對抗力、軍售關係、經貿關係、國家輿論、形象。

而第二篇論文國立政治大學 外交學系 盧業中所指導 謝佳蓁的 歐巴馬政府對德國政策之研究(2009-2017) (2019),提出因為有 霸權穩定理論、歐巴馬、對外政策、美德關係、德國定位的重點而找出了 波士尼亞歐盟的解答。

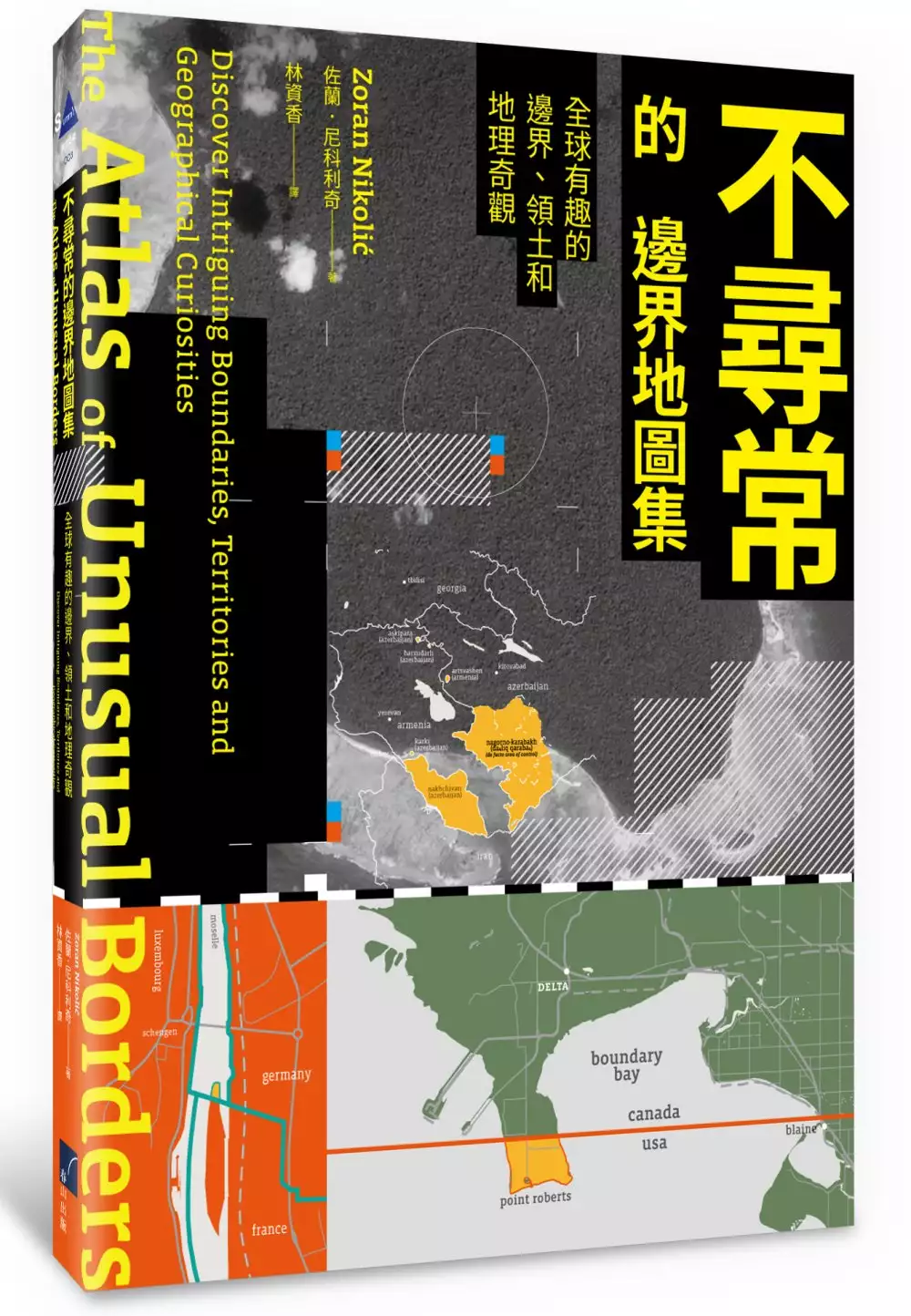

不尋常的邊界地圖集:全球有趣的邊界、領土和地理奇觀

為了解決波士尼亞歐盟 的問題,作者ZoranNikolić 這樣論述:

★奇特豐富的邊界故事,顛覆對地理的認知與想像 ★2020年愛德華.斯坦福旅行寫作獎(Edward Stanford Travel Writing Awards) 年度旅行圖文好書(Illustrated Travel Book of the Year) #全世界最有趣的、最殘酷的、人為算計的、自然力量的、心理隔絕形成的不可思議邊界地圖集 #奇異的地域趣味,透過一幅幅精緻地圖與曲折線條,展現世界各地邊界百態,以及不同的領土治理形式 #細數邊界背後複雜的政治、歷史、社會、文化與自然因素 ◎義大利的坎波內(Campione d’Italia)必須經過瑞士十五公里才能到達

最近的義大利領土! ◎當一棟房子被邊界穿越時怎麼辦?甚至是一張在旅館裡面的床,竟被邊界穿越了?(荷蘭vs.比利時、法國vs.瑞士) ◎河流中有分屬兩個不同國家的個別島嶼,但泥沙堆積卻讓兩個島連起來了!該歸誰管呢?(阿根廷vs.烏拉圭) ◎撒哈拉沙漠中有一道二七○○公里的沙石建築? ◎世界上竟存在著「未被定義的國家」? 世界並不總是如我們認為的那樣。本書作者將全世界最古怪、最有趣、最不可思議、最不尋常、最不合邏輯的各種邊界現象,透過精要趣味的文字與簡潔清晰的地圖,一一解謎。各種內飛地、外飛地、分裂的、不存在的城市和島嶼……,將使你重新思考「邊界」的意義,以及它如何影響我們的

生活。 大多數人認為一個國家的邊界是明確定義的,然而,卻有想像不到的例外,而每個例外都有它奇特且複雜的原因。 荷蘭南方的一座小城鎮巴勒(Baarle)鄰近比利時邊界,雙方的邊界在某些街道數次交會,有趣的是,當邊界穿越一棟房子時,這棟房子的「國籍」會根據前門面對著誰的領土來決定,有時在門牌號碼旁,還會插上一支旗幟。法國與瑞士邊界上的小村莊拉居赫(La Cure),最知名的建築就是阿赫貝茲旅館,法瑞邊界將其中的好幾間房間一分為二,使得這個旅館成了一個熱門的旅遊景點!二次大戰期間,德國士兵可以駐留在旅館屬於法國(被占領)的一側,但被嚴禁跨越到屬於瑞士的另一側,因此,當德國士兵在法國這一邊

的餐廳用餐之際,法國抵抗運動的成員可能正在瑞士那一邊的房間留宿備戰! 當一個國家分裂或瓦解了,邊界劃分可能成為戰爭源頭,甚至釀成歷史悲劇。例如,蘇聯解體與眾多中亞共和國宣布獨立後,因民族複雜與政策錯誤(人口遷移與劃界問題)導致許多內飛地與領土紛爭,血腥戰事難以平息。而在民族文化多元的巴爾幹半島上,征戰始終頻繁,戰地百姓為了求生,越過邊界逃往歐盟鄰國,這些非法移民與難民,常導致鄰近國家陷入應管控邊界或提供人道保護的兩難。 此外,有兩個非常獨特的「自治」區分別存在俄羅斯以及希臘。俄羅斯唯一自治州──猶太自治州(JAO)被預見為猶太復國主義之門戶、如今俄羅斯最富裕的地區之一──是什麼歷史

因素使它存在此處?希臘北方亞陀斯山,又稱「聖山」,由二十間修道院共組成神聖社區,依希臘憲法成立聖山修士國,傳統以來女性不得進入。為何「聖山」違反兩性平等的普世原則呢? 地圖上的邊界界線標示出你我的位置,卻也是一種傷疤,因為人類始終致力於使「『我們的』比『他們的』更大」,要更多的利益與資源。這本引人入勝的地圖書,透過奇特的邊界故事,除了讓人巡遊全球,得知背後的歷史典故、政治情勢、民族問題與隱含的人道關懷,更在沉浸地理趣味之餘,重新思考疆界的意義。 審訂: 張峻嘉 臺灣師範大學地理學系副教授 專文導讀與推薦(依文章順序): 張峻嘉 臺灣師範大學地理學系副教授 崔琳

淡江大學歐洲研究所副教授 卓忠宏 淡江大學歐洲研究所教授兼所長 藍冠麟 新竹女中地理教師 楊念慈 永春高中地理教師 本書特色 ★主題多元、篇篇皆可獨立閱讀:全書共有四十七篇不同主題的邊界故事,皆可獨立閱讀。 ★圖文並茂,兼具趣味性、娛樂性與知識性:精緻清晰的線條地圖,配合深入淺出的文字,充滿趣味性、娛樂性與知識性。 ★疆界廣大,反映時局:本書論及的地理疆界遍及各大洲與海洋,甚至河流。北美、南美、歐洲、非洲、亞洲、澳洲、南極洲,特別是俄羅斯與中亞、東歐、巴爾幹半島、北非、阿拉伯半島等,呈現國際情勢的複雜度。 ★題材豐富,跨領域爬梳脈絡,深具啟發:豐富的題材

包括內外飛地形成的各種原因、全世界有名的鬼城及其背景、四境交界處、共管地、爭取獨立的自治區、不屬於任何國家的地方、最短的陸界、最大的飛地、邊界無人區成了生態繁境、選擇與世隔絕的無國者等,從文化、歷史、政治、戰爭、自然環境、災害等跨領域角度爬梳其內涵,深具啟發。 名人推薦 卓忠宏 淡江大學歐洲研究所教授兼所長/崔琳 淡江大學歐洲研究所副教授/張峻嘉 臺灣師範大學地理學系副教授/陳靜茹 萬華國中地理教師/曹潔英 國立科學園區實驗中學地理教師兼圖書館主任/楊念慈 永春高中地理教師/葉瓊琪 新竹香山高中圖書館主任/劉志強 萬華國中教師/藍冠麟 新竹女中地理教師 (依筆劃順序排列) 好評推

薦 「臺灣做為一個海島型國家,對邊界概念可說相當陌生。本書展現世界各地特殊的邊界現象、不同的領土治理形式以及有趣的地理奇觀,從地圖看世界,充滿趣味且深富歷史意涵。」──卓忠宏 淡江大學歐洲研究所教授兼所長 「符應108課綱素養導向的精神,本書建構了將學科應用於真實情境的學習方式。內容有趣卻不長篇大論,適合中學生閱讀,更適合老師們在課堂活動中,啟發學生探索、豐富學習觸角,把老師與學生從枯燥的課堂中解放出來,成為真正關心世界的地球公民。」──藍冠麟 新竹女中地理教師 「民族和祖國都是想像的共同體,其中糾結著文化差異、歷史恩怨和各自主張的政治正確。正是這些軌跡,讓我們在今天看到

了東歐與前蘇聯地區政治地理的改變以及不尋常的邊界故事。」──崔琳 淡江大學歐洲研究所副教授 「透過此書,來日我們若有機會拜訪當地,將能深化人文想像與關懷,讓這些『不尋常邊界』不僅僅是一個旅遊地點,更成為深具意義的『地方』。」──張峻嘉 臺灣師範大學地理學系副教授 「在這趟目眩神迷的旅途中,如果您能保持一份平常心,把關注的焦點集中在跨越人種、地域的『恆不變』,那麼您會得到另一種截然不同的視野。」──楊念慈 永春高中地理教師

波士尼亞歐盟進入發燒排行的影片

在Google map發明之後,只要開啟導航就能輕鬆找到正確的路,因此我們也越來越少閱讀紙本地圖了,但其實透過不同種類的地圖,也可以獲得很多意想不到的資訊,例如當地的文化、地理條件等等,國外的臉書粉專「Terrible Maps」就整理了各種超鬧的世界地圖,壤我們一起來看看這些雖然有點無用的但超好笑的地圖小知識吧!

Track::TheFatRat - MAYDAY

Music provided by TheFatRat .

Watch:https://youtu.be/DT61L8hbbJ4

相關資料:

http://bit.ly/2SVln6d

新干預主義實踐侷限性之研究~從1990-2019年聯合國干預國際違反人權事件分析

為了解決波士尼亞歐盟 的問題,作者李佳珊 這樣論述:

冷戰結束至21世紀初期,出現新的國際安全局勢和挑戰,最大的威脅是國家內部的族群衝突、內戰或是政府失靈所造成的人道災難,「新干預主義」便是在這樣的背景下興起。 然而,國際干預的行動中,聯合國介入的程度卻有所不同,例如:科索沃事件中,國際派駐軍隊介入;反觀,敘利亞內戰,在聯合國會議上,卻因為中俄行使否決權,而避開聯合國的干預行動。因此,聯合國是否干預一國之人道危機事件,必然受到某些因素影響。 本文為進一步探討為什麼聯合國不能平等對待所有被干預國家? 聯合國安理會在實行新干預主義方面有哪些局限性?本文從1990~2019年聯合國干預國際違反人權事件中,挑選20個發生重大人道危機之國家為研究

對象,以自由主義與現實主義兩大理論為研究途徑,提出六項影響國際干預之因素,分別為「自由主義」主張道德因素之「人道危機嚴重程度」以及「現實主義」所言權力與利益因素之「被干預國國力」、「被干預國軍事對抗力」、「被干預國與安理會常任理事國之軍售關係」、「被干預國與安理會常任理事國之經貿關係」、「國家形象、輿論」。本文假設上述因素皆會影響國際干預行動,然而程度卻有差異,為探究六項因素孰輕孰重,本文以模糊質性比較分析法(fsQCA)進行「量化」統計,以圖表呈現,同時輔以「質性」描述,藉此分析聯合國安理會在進行國際干預前,面對各項影響因素,其考量之優先順序為何?當兩利相權時何者為重?何者為輕? 研究結

果,驗證了「新干預主義」雖以自由主義道德之名行人道干預,實踐過程中卻仍深受現實主義之權力、利益因素影響,使其成為大國合法干預他國的工具。本文研究貢獻在於以量、質並重之研究方式,將兩大主義「並列」比較,分析新干預主義實踐之侷限性,以此驗證「現實主義」仍為國際關係中的行為準則,並提供後續研究建議。

西方通史第四卷:當前時代 (上下冊)

為了解決波士尼亞歐盟 的問題,作者(德)海因里希•奧古斯特•溫克勤 這樣論述:

自從冷戰結束以來,世界既沒有變得更加簡單明瞭,也沒有變得更加充滿和平。在精彩紛呈的《西方通史》最後一卷,海因裡希·奧古斯特·溫克勒教授不僅引領讀者走進我們當代的歷史之中,而且緊迫及時地告訴我們,什麼是當前的危機所在。 海因里希·奧古斯特·溫克勒(Heinrich August Winkler,1938 ~ ) 當代德國著名歷史學家,聯邦大十字勳章獲得者。主要著作有《魏瑪共和國的工人與工人運動》、《通往西方的漫長道路》,榮獲萊比錫圖書獎的四卷本《西方通史》等。 前 言 導 論 上冊 第一章 從高歌猛進到走向悲劇:1991~2001年 從馬斯特里赫

特到申根:彷徨于深化和擴張之間的歐盟/010 獨步天下的世界大國:克林頓政府時代的美國(一)/029 從斯雷佈雷尼察到代頓:美國、歐洲及波士尼亞戰爭的結束/047 從波恩到巴斯克地區:時代轉折之後的西歐/052 一個體系的崩潰:1991~1995年的義大利/070 成功或失敗的考驗:通往西方道路上的中東歐/083 與西方劃清界限:伯里斯·葉利欽時代的俄羅斯/092 增長、恐襲、醜聞:克林頓時代的美國(二)/104 現代改革派和傳統保守派:社會民主黨掌權的時代/118 從阿姆斯特丹到尼斯:歐元和歐盟改革的努力/143 奔向西方的競賽:千禧年之交的入盟候選國

/155 未經授權的干預行動:充滿爭議的科索沃戰爭/164 “我們都是美國人”:從2000年總統選舉到2001年9月11日恐怖襲擊/179 第二章 從“反恐戰爭”到全球金融危機:2001~2008年 從喀布爾到巴格達:布希的“反恐戰爭”和西方的分裂/206 美國式的和平:一個“非正式帝國”對其基礎的質疑/232 左翼政黨節節敗退:21世紀伊始的西歐/238 擴張先于深化:2001~2008年的歐盟/266 貝爾格勒、基輔、莫斯科:歐盟邊界以外的歐洲/294 山雨欲來風滿樓:新世紀第一個十年後半期的“老歐洲”和“新歐洲”/310 多極世界取代壟斷霸權:喬治·W

.布希第二屆任期時的美國/326 一個泡沫的破滅:從全球金融危機開始到巴拉克·奧巴馬當選總統/341 下冊 第三章 一切安全的終結:2008~2014年 不堪重負的超級大國:奧巴馬時代的美國/364 柏林、倫敦、巴黎:與危機搏鬥的三國/383 面臨解散考驗的貨幣聯盟:債務問題壓力下的歐盟/405 令人失望的希望:“阿拉伯之春”/446 向西方發出的信號:伊朗總統易人及其後果/470 雄心勃勃:俄羅斯/473 勢頭減退中的新興國家:非西方世界的“自由”和“不自由”/476 自由與安全的較量:西方面臨的新挑戰/487 奉行衝突路線的普京:圍繞烏克蘭的東西方

對峙/496 一場選舉的後果:尋找權力平衡的歐盟/532 恐怖主義全球化:2014危機年的西方/543 從文明規範工程到文明規範進程:回顧與展望 縮略語表/621 人名索引/626 地名索引/643 摘自《西方通史:當前時代 》前言 於2014年秋出版的我的《西方通史》第三卷講述的是冷戰時期的西方史,亦即從第二次世界大戰結束至蘇聯解體的四十六年。第四卷,也就是最後一卷,從第三卷結束的地方——1991年開始。本卷敘述的是從這一年起已經成為往事的將近四分之一世紀的歷史,亦即最新的可稱為當代史的斷代史。 猶如繪畫中的透視技法一樣,當代史是所有時間維度的消失點中

最短暫的那個。本卷敘述的當代史一直講到2014年。2014年,許多國家都在舉行第一次世界大戰爆發100周年、第二次世界大戰爆發75周年、盟軍在諾曼地登陸(D-Day)70周年以及柏林牆倒塌25周年的紀念活動。但是,世界在2014年也歷經了一場新的東西方對峙。暫且可以肯定的一點是,在1989年和1991年之後,所有把希望寄託在俄羅斯會按照共同價值觀逐步“西方化”的人都犯了誤判形勢的錯誤。 作為轉折之年,2014年或許也可以因為其他的原因而載入史冊。當前,一個極端恐怖組織——“伊斯蘭國”在敘利亞和伊拉克的勢力擴張已經造成了中近東地區衝突戰線戲劇般的變化。在抗擊遜尼派極端主義的前提下,兩個當年的“

宿敵”——什葉派的伊朗和美國之間,出現了策略上攜手合作的跡象:此舉不啻這個世界矚目地區國家間關係的一場革命。同時,恐怖主義的逐步全球化也給2001年發生在紐約和華盛頓的恐怖襲擊帶來了新的視角:這起事件似乎愈發顯得是一個普遍不安全時代的開始,甚至是21世紀的真正起點。對美國來說,具有全球意義的太平洋地區未來可能比歐洲具有更為重要的戰略地位。 但凡涉及這些衝突、危機和歷史過程的內容,也同樣適用於本卷所談到的其他問題:許多事態還在繼續發展變化之中,其結局不可預見,距離現在時間過於短暫。就最新成為過去的歷史而言,重要的資料來源還未對外開放,有關這個時代狹義上的史學論文數量少之又少。有鑑於此,與更為久

遠的歷史階段相比,關於當代史的所有結論都更多地帶有暫時和主觀的特點。 儘管如此,對最新成為過去的歷史避而不談,不是擺脫這一困境令人信服的辦法。“如果沒有最終結合實際的研究決心,就不會有國家學方面富有啟發性的問題和實質性的答案。”在希特勒時代被迫流亡、1933年英年早逝的德國法學家赫曼·黑勒(Hermann Heller),曾在其身後出版的著作《德國國家學》中說過這樣一句話。為當前時代的歷史定位做出一份貢獻,在我看來是歷史學“最終結合實際的研究決心”之一,尤其是當歷史學以當代史作為研究物件之時。 這部《西方通史》的出發點、主導動機和文明規範的透視焦點,是關於我將之稱為西方文明規範工程的問題,

亦可謂之關於價值觀和行為標準的問題。這些價值觀和行為標準不僅經歷了在歐洲部分地區——深受西方教會影響的“拉丁語系”古老大陸,以及在獨特歷史條件下綿延數百年的發展過程,而且在18世紀末的美國和法國《人權宣言》中找到了它們經典的表達方式。從此以後,大西洋兩岸的西方便有了一個不得不為之苦心勵志、努力奮鬥的主題。 1789~1989年這兩百年的西方歷史不僅僅,而且很大一部分是為了獲得或拒絕獲得構成1776年和1789年兩次大西洋革命遺產的人權思想的歷史。這是我在闡述過程中以之為出發點的三個觀點中的第一個觀點。第二個觀點,我不僅把西方的歷史看作違反其自身價值觀的歷史;第三個觀點,而且,我也把它看成不斷

自我修正或富有成效的自我批評的歷史。 1989年“和平革命”所帶來的巨大的民主化動力,使圍繞獲得和拒絕1776年和1789年思想的鬥爭在西方內部取得了某種(雖然不是徹底和最終的)結果。然而,世界範圍內圍繞不可剝奪人權的普世有效性的爭論還在繼續。這場爭論很可能會成為21世紀的重大主題之一,甚至可能成為它統領一切的主題。 近年來,歷史和社會科學中對文明規範問題的興趣有增無減,已經達到了一種可以說是“標準規範轉折”的程度。當然,這種研究興趣並非新鮮事物。僅以歷史主義鼎盛時期為例,史學家約翰·古斯塔夫·德羅伊森(Johann Gustav Droysen)在他於19世紀50年代撰寫的《史學》(Hi

storik)一書中,就已經強調了一種“以道德力量和思想為依據”的歷史闡釋法的重要性,並在此語境中創造了一個表達某一民族和某一時代“倫理水準”的新詞。 儘管內部矛盾對立重重,西方民主國家依然具有這樣一種共同水準,而且,它們自己也認為,應當努力將它們的價值觀水準變成一個世界性的水準。但是,它們距離這個目標的實現——標準規範的全球化還相差很遠。西方必須在很大程度上自己承擔這個結果的責任:其政治實踐常常帶有否定自己文明規範工程的傾向。此前,這部《西方通史》已經一再談到這個話題,在最後一卷中還將不止一次對之加以論述。 在最後一卷也完稿封筆之際,我要再次表達我的謝意。感謝羅伯特·博世(Robert

Bosch) 基金會、格爾達·漢高(Gerda Hendel)基金會、阿爾弗裡德·克虜伯·馮·波倫和哈爾巴赫(Alfried Krupp von Bohlen und Halbach)基金會、漢斯·林吉爾(Hans Ringier)基金會、埃貝林和格爾德·布塞留斯-時代週刊基金會(die ZEIT Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius),感謝它們使本人可以借重自己多年的工作人員莫妮卡·羅斯托伊徹(Monika Ro.teuscher)以及莎拉·比安琪(Sarah Bianchi)、達裡奧·普拉蒂(Dario Prati)、基蘭·海納曼(Kieran Heinema

nn)和安吉洛·達本多(AngeloD’Abundo)非常專業的幫助。莫妮卡·羅斯托伊徹、安格拉·阿布邁爾(Angela Abmeier)、格蕾琴·澤豪森(Gretchen Seehausen)、基蘭·海納曼和安吉洛·達本多把我的手稿轉換成了可列印的電子版本。在此,向他們致以衷心的感謝。我於1991~2007年執教的柏林洪堡大學歷史系為我提供了一間設備齊全的辦公室,對此,我謹代表其他各位向我的同事米夏埃爾·柏格爾特(Michael Borgolte)、亞歷山大·尼岑阿德爾(Alexander Nützenadel)和彼得·布林舍爾(Peter Burschel)以及負責行政事務的吉塞拉·格拉波

(Gisela Grabo)表示感謝。 C.H.貝克出版社的總編輯德特勒夫·費爾肯(Detlef Felken)一如既往,以始終如一的熱情關注力通讀了本卷。亞歷山大·戈勒(Alexander Goller)給了我許多寶貴的提示並編纂了書後的附錄。雅娜·勒施(Janna R.sch)女士、西蒙娜·貢蒂(Simone Gundi)女士和貝蒂娜·布勞恩(Bettina Braun)女士是校讀時不可或缺的助手。對此,我一併致以謝意。 最後,我想對一個“必要條件”表示感謝:沒有我的夫人,我根本無法開始並完成過去十二年中一直耗費我精力的這項計畫。《西方通史》在成書過程中哪些內容應當歸功於她所提的問題、她

的思考建議和批評意見,只有我自己心裡最清楚。因此,這裡的最後一卷也同樣題獻給她。 柏林 2014年11月 海因里希·奧古斯特·溫克勒

歐巴馬政府對德國政策之研究(2009-2017)

為了解決波士尼亞歐盟 的問題,作者謝佳蓁 這樣論述:

美國與德國的從屬關係在二戰後即確立,美國的經濟援助與安全承諾形塑 歐洲盟國對於美國利益與價值觀之認同,使其得以在歐洲發揮領導力與影響力。 如今,美國在二戰後建立之自由經濟、政治與安全秩序面臨挑戰。在面對日益脆弱的全球秩序,跨大西洋夥伴關係必須有所調整以因應未來的挑戰。歐巴馬對外採取緊縮政策,減少承諾與義務來降低維護國際地位之成本。 美國在全球事務的參與上更具選擇性,這也意味著區域強權德國將因霸權的期望而承擔更多的任務和責任。德國對外政策從克制轉趨積極,擴大參與全球事務以協助美國穩定全球秩序。表面上,美國與德國在國際場域是平等關係。在全球層次,德國視自身為 國際秩序的穩定者。在區域層次,德國是

歐洲危機處理的領導者。惟在美國看來,美國與德國仍是不對等關係,從屬國遵從霸權的指示,區域與全球動態仍為霸權所掌控,使得從屬國對外行為不脫離霸權制定的框架。在全球層面,德國是責任承擔國。在區域層面,德國是霸權利益代理人,維護美國在歐洲區域的核心利益,鞏固美國的霸權地位。美國從幕前轉為幕後,涉及歐洲區域的外交、軍事、經濟層面均可見美國的身影,美國並非不在,而是無所不在。