波士尼亞英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦納托.湯普森寫的 觀看權力的方式:改變社會的21世紀藝術行動指南 和莎拉塔.菲力波維克的 莎拉塔的圍城日記:塞拉耶佛烽火錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站波士尼亞戰爭英文 - Airbereak也說明:波士尼亞英文 _波士尼亞英文怎麼說. 聯合國國際戰犯法庭,昨天針對波士尼亞戰爭期間,犯下戰爭罪行的”六名”前軍官進行二審。沒想到其中一名被告,不服審判結果,當庭喝 ...

這兩本書分別來自行人 和足智文化有限公司所出版 。

國立臺灣大學 國家發展研究所 陳顯武、陳新民所指導 佐藤円的 日本憲法第九條之下自衛隊在海外行動規範的研究 - 以1990年之後自衛隊參與聯合國維持和平行動為主 (2021),提出波士尼亞英文關鍵因素是什麼,來自於聯合國維和行動、聯合國憲章、自衛隊、日本憲法、南蘇丹維和行動。

而第二篇論文國立臺灣大學 政治學研究所 明居正所指導 張智鈞的 一元體系下的大國類同盟現象:後冷戰時期中俄安全合作的實踐(1991-2019) (2020),提出因為有 一元體系、類同盟、訊號理論、中俄戰略夥伴關係、中俄同盟的重點而找出了 波士尼亞英文的解答。

最後網站簡單的幾句克羅埃西亞常用語 - 私の旅行地圖則補充:雖然出門在外英文算是通用語言但是如果能學會說幾句當地的語言都可以讓你的此趟 ... 更多winnie3916 的克羅埃西亞croatia、波士尼亞bosnia、斯洛維尼 ...

觀看權力的方式:改變社會的21世紀藝術行動指南

為了解決波士尼亞英文 的問題,作者納托.湯普森 這樣論述:

●約翰.伯格《觀看的方式》的21世紀更新版! ●在當今這個攏絡想像力的混亂世界中,揭開21世紀當代藝術中權力迷霧的重要之作! ●藝術是否依然具有力量?文化是否還可當作武器? 你是否在城市街頭看過以文字與圖樣奪人眼球的塗鴉創作?塗鴉以明目張膽的越矩行為,表達對城市的聲音。然而當塗鴉藝術出現在商業廣告、政府甚至為了抑止塗鴉而指定一個合法創作區域,大家逐漸忽略塗鴉本質概念中的顛覆性格,我們又該如何看待自己熱愛的塗鴉藝術? 在當代,一個藝術展覽、一場行動主義運動,甚至是一本刊物的誕生,背後往往隱含著諸多難以說清的政治、金錢、權力之間等等複雜關係,我們如何拆解

藝術與行動主義運動之間暗藏在多方的角力?這是我們理解當代藝術的一個重要角度。 二〇〇九年,美國的藝術家傑瑞米.戴勒(Jeremy Deller)以藝術創作計畫《就是這樣:開講伊拉克(It is What it is : Conversation about Iraq)》,將一部分的伊拉克戰爭帶到美國。他與退伍軍人、伊拉克難民藝術家,帶著一輛在巴格達攻擊中炸毀的廢棄汽車,從紐約巡迴到洛杉磯,沿途展開對話,讓公眾對擁有一場經驗性、而非僅只是說教式的邂逅。人們會在參觀後談起自己與戰爭的經驗:退伍軍人訴說著路邊的炸單、在基爾庫克(Kirkut)的戰鬥,以及歸鄉後的抑鬱症;軍人的伴侶、雙親會說起自

己的親人;伊拉克人、阿拉伯人和黑人穆斯林談論起自身的恐懼——來自於反恐戰爭期間對伊斯蘭教日益嚴重的偏執情況。然而,這是「藝術」嗎?還是「行動主義」呢?這其中政治立場又是什麼? 先會觀看,才能辨識,進而才能提出評價。作者納托.湯普森身為當代藝術表現形式的捍衛者、美國當下最受讚譽的年輕策展人和藝評家之一,致力闡述投入藝術和行動主義的藝術家們,該如何看穿當代藝術的意義、其中的權力關係,以及在滲透進藝術中的資本主義邏輯,藝術家要如何找到自己的聲音,並做出改變?他從當今活躍的藝術家與行動主義者的一些最創新有趣作品,與那些賦予社群去觀看且重新想像權力的實驗場,展開了一場別開生面的討論。 二〇一

〇年代左右起,世界各地陸續發生多場社會運動,從「阿拉伯之春」、「歐洲夏季」、「占領華爾街」,再到之後台灣的「318太陽花運動」、香港的「和平佔中」,從這些運動中皆可看到當代藝術介入社會與政治的痕跡。《觀看權力的方式:改變社會的21世紀藝術行動指南》正是試圖帶領我們揭開當代藝術與權力交纏不清的迷霧,對藝術介入政治的方式與藝術世界中的權力關係進行思辯。 唯有我們能夠掌握「觀看權力」的方式,才能正視權力中的複雜性,並找出超越的可能。 專文導讀推薦 呂佩怡|國立臺北教育大學當代藝術評論與策展碩士全英文學程副教授 看穿權力的方式,共同推薦 吳瑪悧|高雄師範大學跨領域藝術研究所教授

高俊宏|藝術創作與論述者、大學助理教授 郭昭蘭|國立臺北藝術大學美術系碩士班藝術史與視覺文化組副教授 黃宇軒|香港都市研究者 鄭慧華|獨立策展人及藝術評論者、立方計劃空間總監 各界好評 「納托.湯普森的《觀看權力的方式:改變社會的21世紀藝術行動指南》如同是約翰.柏格(John Berger)的突破性著作《觀看的方式(Ways of Seeing)》的更新版,給予我們一個聰明且易解的引介,認識這個時代的普遍藝術困境。這是一位當代重要的公共知識分子的著作,內容涵蓋了廣泛的關鍵議題,包括了「占領華爾街(Occupy Wall Street)」的文化政治、累積社會資本的使用和

濫用、以及存在於精細的文化曖昧與說教式藝術的衝擊之間的長久敵對關係。對於想對社會負責的藝術家、藝評家和策展人來說,《觀看權力的方式》是一本二十一世紀的使用手冊。——格雷戈里.索萊特(Gregory Sholette),《黑暗物質:企業文化時代中的藝術與政治(Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture)》作者 「作者對於資本如何形塑文化有著高度的覺知,透過公共藝術策劃,探尋藝術實踐所能生產的社會政治動能,改變我們與世界的關係。」——吳瑪悧(高雄師範大學跨領域藝術研究所教授) 「納托・湯普森的著作,從九〇

年代晚期的西雅圖反全球化運動,另類全球化行動的大量噴發作為起點。作者以清楚的藝術學者角度,深入探討了藝術作為更為另類的方法,怎麼樣在與社會行動之間,暨模糊且諧振的關係裡,檢視自身的獨立性。本書為台灣當代藝術普遍執迷於「作品化」,而缺乏更為寬廣的行動主義脈絡的今日,打開了一扇豐富的窗。」——高俊宏(藝術創作與論述者、大學助理教授) 「當代藝術全球化的軌跡中,每個地點都各自有其相對應的權利條件; 納托・湯普森的觀點,給面對文化治理逐漸縝密、文化資本與社會資本順利編碼進入流通語言的處境,一個相對務實的參照座標。改變世界究竟還有多少可能性?《觀看權力的方式》至少具備「審視權力」與「眼見為憑的力量

」雙重涵義。當抗議的形式變成流行的時候,該著作提供文化生產高度擴張下的讀者,重新思考文化工作者或藝術家如何融入或不融入這個全球資訊的世界結構。透過審視權力,看穿複數的共振基礎結構,作者並置藝術表達與行動主義者兩造案例,解析僵持在曖昧不明或道德說教標籤中的文化生產困境,為從事跨越藝術與行動主義的人,釐清工作中會遇到的種種難題。」——郭昭蘭(國立臺北藝術大學美術系碩士班藝術史與視覺文化組副教授) 「2010年代,文化藝術的創造力,被應用去改變世界,是繼上世紀60年代以來,另一波行動的新浪潮。納托・湯普森這本書,正是這浪潮的最佳引介。 」——黃宇軒(香港都市研究者) 「二〇一〇年代,文化

藝術的創造力,被應用去改變世界,是繼上世紀六〇年代以來,另一波行動的新浪潮。納托・湯普森這本書,正是這浪潮的最佳引介。 」——黃宇軒(香港都市研究者) 作者以紮實的田野、研究及策展同時並進,充滿誠意且清楚地梳理、區辨了主要自九〇年代以降,以美國為主的藝術行動與政治行動之間的交會和實踐脈絡。是想要瞭解當代藝術與政治、社會之間彼此形塑的張力及內涵的必讀書本。它讓讀者重新審視當代藝術和藝術家的社會角色,以及探問藝術行動作為轉變與塑造世界的能力。——鄭慧華(獨立策展人及藝術評論者、立方計劃)

波士尼亞英文進入發燒排行的影片

https://youtu.be/BVoe1bcqBWM

世界英文地理系列出爐囉!

第二站我們來到的就是歐洲

究竟這些國家的名字該怎麼來用英文說呢?

看完本單元,你就知道囉!

小額贊助安撫蒟嫂 https://p.ecpay.com.tw/E2494

本單元出現的單字

歐洲 / Europe

俄羅斯 / Russia

莫斯科 / Moscow

土耳其 / Turkey

伊斯坦堡 / Istanbul

芬蘭 / Finland

諾基亞 / Nokia

瑞典 / Sweden

挪威 / Norway

丹麥 / Denmark

冰島 / Iceland

斯坎納維亞 / Scandinavian

愛沙尼亞 / Estonia

拉脫維亞 / Latvia

立陶宛 / Lithuania

英國 / UK / United Kingdom

UK全名 / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

蘇格蘭 / Scotland

英格蘭 / England

威爾斯 / Wales

北愛爾蘭 / Northern Ireland

倫敦 / London

愛爾蘭 / Ireland

葡萄牙 / Portugal

西班牙/ Spain

加泰隆尼亞 / Catalonia

安道爾公國 / Andorra

法國 / France,

摩納哥 / Monaco

盧森堡 / Luxembourg

比利時 / Belgium

荷蘭 / Netherlands / Holland

德國 / Germany

德意志 / Duitsland

波蘭 / Poland

捷克 / Czech Republic

奧地利 / Austria

瑞士 / Switzerland

列支登士敦 / Liechtenstein

義大利 / Italy

西西里島 / Sicily

聖馬利諾 / San Marino

梵諦岡 / Vatican City

希臘 / Greece

阿爾巴尼亞 / Albania

馬其頓 / Macedonia

保加利亞 / Bulgaria

羅馬尼亞 / Romania

摩爾多瓦 / Moldova

斯洛伐克 / Slovakia

匈牙利 / Hungary

斯洛維尼亞 / Slovenia

克羅埃西亞 / Croatia

波士尼亞與赫塞哥維納聯邦 / Bosnia and Herzegovina

蒙特內哥羅 / Montenegro / 黑山

塞爾維亞 / Serbia

科索夫 / Kosovo

白俄羅斯 / Belarus

烏克蘭 / Ukraine

日本憲法第九條之下自衛隊在海外行動規範的研究 - 以1990年之後自衛隊參與聯合國維持和平行動為主

為了解決波士尼亞英文 的問題,作者佐藤円 這樣論述:

本文研究自衛隊參加聯合國維和行動時之國內法以及聯合國憲章規定之有關行使實力之行動規範,並分析自衛隊根據該行動規範在何種限制下行動,以及該限制如何影響實際任務。最終將分析,為了今後能為國際社會做出貢獻,在現行日本憲法及日本國內法制之下積極地進行維和行動等為了維持社會秩序,實現和平世界之行動時,存在之問題以及探討修憲界限下進行之有關維和行動等國際和平合作之修憲爭論。本研究主要時間範圍涉及自1948年聯合國維和行動之組織至2021年。研究內容範圍為聯合國集體安全保障之結構、維和行動之歷史脈絡、運作以及日本有關自衛隊國際協力之憲法上爭議、日本允許之實力行使程度、自衛隊參與維和行動之歷史脈絡、運作、面

臨的問題。具體聯合國維和行動之自衛隊派遣案例,將採用南蘇丹維和行動(UNMISS)。研究發現,在國際和平行動上應允許使用必要之武力,同時認為應設立軍事法院,以審判身為軍事公務員之自衛隊之行動亦為重要,為此需要修改憲法。

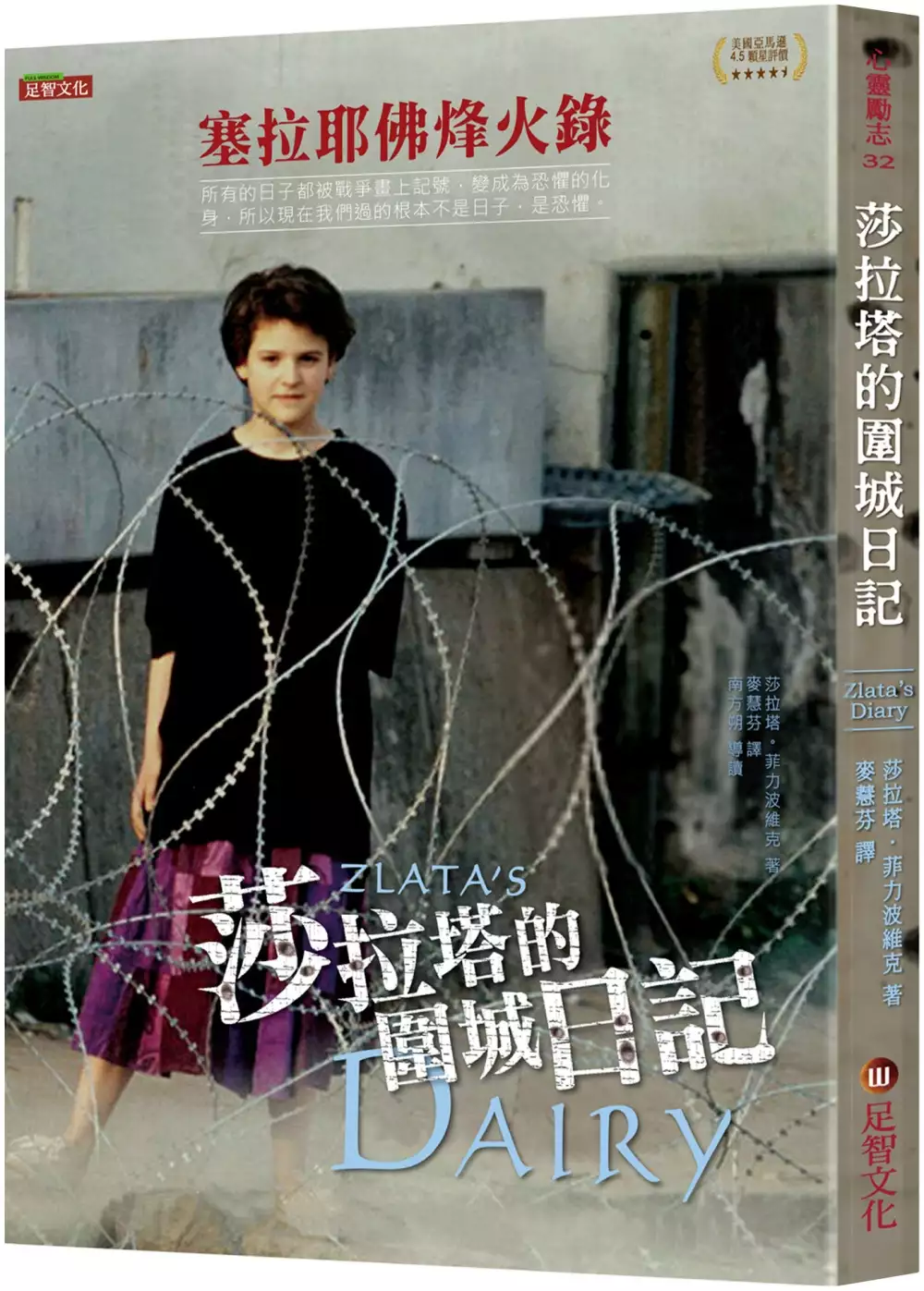

莎拉塔的圍城日記:塞拉耶佛烽火錄

為了解決波士尼亞英文 的問題,作者莎拉塔.菲力波維克 這樣論述:

★ 莎拉塔.菲力波維克在本書出版後被西蒙.維森塔爾中心授予特別勇氣獎! ★ 舊金山紀事報好評推薦! ★ 美國亞馬遜 4.5 顆星好評推薦! 「人民必須是贏得勝利的人,而不是戰爭,因為戰爭與人類無關。戰爭是不人道的。」──莎拉塔.菲力波維克 波斯尼亞少女莎拉塔從十一歲起就有記日記的習慣,原本寫的都是一個典型的十一歲小女孩的日常生活記錄,當時她全神貫注於鋼琴課和生日派對。但是從一九九一年塞拉耶佛內戰愈演愈烈始到九三年底莎拉塔逃離塞拉耶佛為止,她的日記談的是長期停水停電、沒有麵包、「白癡的戰爭」、政客對人命的漠不關心、平民的無辜,孩童在公園遭到殺害,連動物都不能倖免,她寫著︰

「過去對我們很殘酷,所以我們要忘記過去,現在對我們也很殘忍,而誰都沒有辦法忘記現在,所有的日子都被戰爭畫上記號,變成為恐懼的化身,所以現在我們過的根本不是日子,是恐懼。」 當莎拉塔的日記在波斯尼亞衝突最嚴重的時候首次發行時,它就成為了國際暢銷書,並且與《安妮的日記》相提並論,喚醒了世界的良心。在本書發表會上她說:我不知道他們為什麼要剝奪我的童年,我不羨慕別人的童年,因為我有的已經是最好的了。但是戰爭的殘酷愚昧,國際的冷漠無能,促使莎拉塔和其他的兒童早熟,提早結束他們的童年。相形之下,發動起戰爭的大人顯的無知幼稚。 好評推薦 「本書是唯一來自塞拉耶佛的光明。即使在殘酷與恐懼的混亂中

,莎拉塔還是給予了人民光芒。」──舊金山紀事報(San Francisco Chronicle) 作者簡介 莎拉塔.菲力波維克(Zlata Filipovic) 才十多歲的莎拉塔,從來沒有想過自己會成為全球知名人物。更沒有想過戰爭會使自己的童年提早結束。自從他的日記問世以來,很多人都把他和第二次世界大戰的安妮相比。然而莎拉塔說,他不喜望自己是第二個安妮,安妮的遭遇太可怕了。不過莎拉塔的日記不但是塞拉耶佛的戰爭日記,也記錄了他在戰爭中成長的心路歷程,這也促成莎拉塔一家於1993年成功地逃到巴黎。曾就讀於都柏林高級中學聖安德魯學院,並於2001年畢業於牛津大學,獲得人文科學學士學位。

本書出版後,她被西蒙.維森塔爾中心(Simon Wiesenthal Center)授予特別勇氣獎,她並用這本書的收益為波斯尼亞戰爭中的兒童受害者發起了慈善事業。 譯者簡介 麥慧芬 東海大學外文系,美國奧勒崗大學比較文學碩士班畢業。曾任奧勒崗大學中文系助教。 譯有《JUST DO IT》、《祈禱》和《棒球小英雄》等書。 導讀/南方朔 烽火的圍城──塞拉耶佛地圖 塞拉耶佛烽火錄/一九九一 塞拉耶佛烽火錄/一九九二 塞拉耶佛烽火錄/一九九三 後記/我所認識的莎拉塔 導讀 南方朔 美國民歌手瓊拜亞(Joan Baez)九三年四月應邀前往圍城塞拉耶佛

演唱,於是她偕同吉他手到了那個惡意的槍砲四射,無水無電,甚至連生命本身都虛懸在不確定裡的危城。她進出必須乘坐一輛老舊的裝甲車,否則隨時可能被塞爾維亞狙擊者當做槍靶。 訪問演唱之後,瓊拜亞發表了一篇見聞感想錄。其中有這樣一節︰有一天裝甲車故障,她必須靠步行,每一步都能聽到隆隆的槍砲聲,走到一間麵包坊瓦礫廢噓,有個人在此演奏大提琴,他衣著整齊,演奏著慢板樂章,已經二十二天,為著紀念包括他哥哥在內的二十二個人,他們都死於大砲擊中麵包坊的不幸。瓊拜亞知道後也心情大慟,屈膝跪在他坐的椅子旁,而他則早已滿臉淚濕。他的演奏是在哀悼死亡的瘋狂並祝頌苟存著奇蹟似的命運。瓊拜亞和他相擁而泣。她寫道︰「那一天

我整天都暈眩在哀傷的靜謐申,縱使我在那天死了,也都不會遺憾!」 瓊拜亞筆下的塞拉耶佛人,就是以這樣的方式在對待著隨時可能到來的死亡。他們從容但哀傷,在地獄的門口徘徊卻仍維繫著末被擊倒的人性尊嚴。這就是塞拉耶佛,歐洲最古老的城市之一,到了今天它已被圍整整兩年,死亡人數早已超過一萬,仍像個老紳士般支撐著殘損的軀體,不讓自己倒下,然而並沒有人能估算它究竟還能支撬多久。 南斯拉夫經驗 如果今天西方的文明被定義為起源於希臘、羅馬,那麼,像塞拉耶佛這樣的歐洲古城,就是第一波被希羅文明擴散到的重要城市,它歷經羅馬帝國、鄂圖曼帝國、奧匈帝國的文明,到了今天,塞拉耶佛這個城市仍保有這些痕跡,以

具有花園天台的回教式房舍,巴洛克風格的奧匈帝國建築物而聞名。一九八四年的冬季奧運在塞拉耶佛舉辦,城市週邊的雪山是最好的划雪勝地。一九八四年的冬季奧運也被這個城市認為是他們歷史光輝的證明。除了歷史古老之外,塞拉耶佛這個被鄂圖曼回教帝國統治了三百年的城市,也一向被認為是回教徒現代化最早也最高的城市之一,它的西南區杜賓加(Dobrinja)是回教徒上等社區,設備電腦化,而居民則仍沈溺在巴哈、莫札特、蕭邦等古典的氣氛裡。塞拉耶佛是個文化氣息濃厚,種族融合完好的城市。 不過,所有的這一切,從一九九二年三月一日起,卻開始逐漸褪色。以往大街小巷流漾的樂聲開始被槍砲聲所掩埋,以往親若鄰居的塞爾維亞人、克

羅埃西亞人,以及回教徒,則被戰爭所造成的恐怖所席捲,而開始兵刃相向。從中世紀圖畫裡走出來的古老城市,剎那之間又回復到中古野蠻的歷史之中。 先後被羅馬帝國、鄂圖曼帝國、奧匈帝國統治的塞拉耶佛,從一九一八年起就被併入南斯拉夫。第二次大戰之後,隨著歐洲情勢的變化,在南斯拉夫強人狄托的統治下,也曾一度淪為蘇聯的附庸。不過,幸運的是,狄托堅信南斯拉夫的自主,因而與蘇聯的史達林交惡,脫離蘇聯羈絆,於是,從一九四九年起,整個南斯拉夫改而向西方開放,遂造成戰後東歐各共黨國家全部都因閉塞而日趨窮困蕭條,卻只有南斯拉夫一國因為開放而富裕,西方國家也長期以來一直拉攏南斯拉夫,經援貸款不斷。南斯拉夫經驗甚至有二

、三十年成為一個被歌頌的名詞。 因此,做為波士尼亞共和國首府的塞拉耶佛市在這段期間是幸福快樂的。南斯拉夫在狄托的統治下是個共和體制,由六個加盟共和國及兩個自治區所組成,塞拉耶佛所屬的波士尼亞即是這六個加盟共和國之一。狄托的精明幹練,戰後的歷史情境,使得南斯拉夫這個高度異質化的國家得以勉強水乳交融地撮合在一起。 「後狄托時代」 不過,自從一九八○年五月南斯拉夫總統狄托逝世後,過去的黃金歲月就宣哀竭。「後狄托時代」的南斯拉夫採集體領導制,但六個加盟共和國及兩個自治區首腦的集體領導始終未曾有效出現,於是,一個原本尚有共識的國家,遂無法阻擋共識漂散,終至分崩離析的命運︰(一)南斯拉夫

乃是多民族多宗教的國家,人口最多的塞爾維亞人是信奉東正教的斯拉夫族,占四○%左右,其次為信奉天主教的克羅埃西亞人,占二三%,再其次則是斯洛伐尼亞人,回教徒,馬其頓人,……等,民族眾多,而且歷史因素複雜,當最大的接合劑狄托總統逝世,各民族就不再以共同的國家認同為認同對象,而開始走向自身的次級認同。一九八一年起,南斯拉夫最貧窮的「科索弗自治區」(Kosovo)裡的阿爾巴尼亞人首揭叛旗,此後即騷亂不斷。(二)南斯拉夫的六個共和國及兩個自治區貧富差距額著,人口最多的塞爾維亞共和國卻是相對較貧窮的,而少數的如克羅埃西亞、斯洛伐尼亞、波士尼亞等共和國則因自然與人文地理因素而比較富裕。富的少數輕視並畏懼窮的

多數,而窮的多數又嫉恨富的少數,於是紛擾遂無盡期。 南斯拉夫自一九八○年五月狄托逝後即政治紛爭不絕,但尚未惡化到兵戎相見的程度。到了一九八九年四至十二月這段蘇聯及東歐波蘭、匈牙利、捷克相繼骨牌崩塌的時期之後,南斯拉夫內部各加盟共和國也跟著產生脫隊意識,企圖脫離最大的塞爾維亞共和國的羈制。九一年克羅埃西亞率先不理會塞爾維亞的警告而宣告獨立,除了蒙特尼格羅之外的三國跟隨,而德國等也立即承認,並宣稱要各國進行公民投票決定歸屬,然後西方才可給予支援云云。面對這樣的情勢,塞爾維亞人的狂熱民族主義情緒遂被煽起,認為這一切都是德奧主控下分裂南斯拉夫的陰謀,因而內戰於九一年六月從克羅埃西亞開始。軍力強大

的塞爾維亞人快速占領了該國三分之一土地;九二年二月廿八日及三月一日這兩天,乃是回教徒占四四%,塞爾維亞人三一%,克羅埃西亞人一七%的波士尼亞公民投票決定統獨的日子。投票之前,塞拉耶佛即已出現暴亂干擾,投票當晚,內戰即告開始。塞爾維亞人最先只是以槍枝射擊,四月五日起開始砲彈進攻,除了首府壁疊分明的戰鬥外,全國性的內戰則由克羅埃西亞延燒了過來。到了九四年,軍備良好,而且有三十七架戰機,八百輛戰車的塞爾維亞人已占據了波士尼亞七○%以上的土地。波士尼亞這個人口四百五十萬的小國,己有二百萬左右成了難民,死亡人數則在十五萬左右,真是少有的人間浩劫。 人間浩劫,輪為鼠城 這是人間浩劫,內戰使得波

士尼亞三個民族及宗教的族群彼此相殺,原本聯合抵抗塞爾維亞人的克羅埃西亞人及回教徒也從九三年年中開始自相殘殺。任何一個地方,只要某一種人占多數,即必然對其他少數展開「種族清肅」。在這場劫難裡,除了死亡和難民,大約還有六萬名婦女遭到強暴。波士尼亞進入野蠻化的階段,一個文明深遠的古國,當它的仇恨被政…… 塞拉耶佛烽火錄∕一九九一 長長的 快樂的暑假在後面 一九九一年九月二日 (星期一) 在我後面的——是一段長長的、熱熱的夏天跟快快樂樂的暑假;在我前面的——是一個新的學期,我要上五年級了。真希望快點看到學校裡的朋友,跟他們在一起。有好幾個朋友從上學期學校打鈴放假以後就沒見過面了。真高興我們

又能在一起了,又可以一起說悄悄話,一起分享學校裡難過的事和高興的事了。 莫娜(Mirna)、柏加娜(Bojana)、瑪麗加娜(Marijana)、伊娃娜(Ivana)、瑪莎(Masa)、阿茲拉(Azra)、蜜聶拉(Minela)、納莎(Nadza)——我們又可以在一起了。 一九九一年九月十日(星期二) 這個禮拜我都在忙著買書和學校用品,還有忙著告訴大家暑假是怎麼過的;有人去海邊,有人去山上,有人去鄉下,還有人出國。大家都出去玩了,所以我們每個人都有很多事情要說。 一九九一年九月十九日(星期四) 音樂學校的課也開始了。我一個禮拜上兩次鋼琴課跟聲樂課,網球課也在繼續上。噢,對了,我現在已經被分在網

球班裡的「老學生」班了。每個星期三我都去米卡(Mika)姨媽家上英文,星期二要練合唱。這些都是我的功課。除了禮拜五,我每天都有六堂課。沒關係,我一定會熬過去的……。 一九九一午九月一一十三日(星期二) 我不記得有沒有提過我的勞作課,這是五年級才有的新課。我們的老師叫加斯米娜‧吐拉吉利克(Jasmina Turajlie),我很喜歡她。她教我們認識木頭,像什麼是木頭,木頭可以用來做什麼,很有趣。我們很快就可以實地操作了,就是用木頭或其他材料做東西,一定很好玩。 老師已經開始給我們考試了,歷史、地理、生物都要考。我要念書了。 一九九一年九月二十七日(星期五) 我放學了,好累哦。這個禮拜真難過。明天

終於是星期六了,我愛睡多久就可以睡多久。星期六萬歲!明天晚上我會很「忙」,明天是伊娃娜‧瓦魯聶克(Jvana Varunek)的生日宴會,今天我收到她的請帖。下次我再告訴你宴會的事…。。

一元體系下的大國類同盟現象:後冷戰時期中俄安全合作的實踐(1991-2019)

為了解決波士尼亞英文 的問題,作者張智鈞 這樣論述:

國家透過建立同盟來抵抗外部威脅,是國際關係中常見的手段。然而在當代的國際環境,中國與俄羅斯在面對美國的威脅時卻沒有見到同盟的出現。一種解釋是美國本身的威脅沒有達到足夠引發同盟的程度,另一種解釋是中俄之間存在許多利益衝突,抑或是歷史因素,以致於同盟難以出現。然而美國對中俄同盟對抗美國的擔憂卻從未停止,甚至認為美國應當更積極防範。面對此一爭論,本文提出以一元體系下的「類同盟」來解釋當前的中俄關係在面對美國競爭時是如何運作的。本文的「類同盟」概念是基於「一元體系理論」、「同盟理論」、以及「訊號理論」三者結合所推演出來的概念,用以解釋在「一元體系」中,面對霸權戰略競爭的「大國」彼此之間專門應對霸權的

手段。「中俄戰略夥伴關係」就是上述「類同盟」現象的體現。「類同盟」是屬於「一元體系」中針對霸權的權力平衡。透過將承諾與實際行動拆開以創造模糊空間的形式運作,大國會避免使用強訊號行為,如明確的國際條約、以聲譽擔保的承諾。轉而偏好採取弱訊號行為,如不具強制力的聯合聲明、實際的軍備交易等。採取後者的做法讓中俄兩國營造出可能建立同盟抵抗美國的樣貌,卻保留各自的詮釋空間,不會完全破壞對美關係。1991 年至 2001 年是「類同盟」形成時期,2001 年至 2019 年則是「類同盟」運作階段。面對美國霸權的挑戰,「類同盟」使中俄得以維持對美競爭與合作,並在美國加強制衡壓力時給予協助,如北約東擴、顏色革命

、2016 年之前的南海爭端。但「類同盟」並非傳統同盟,中俄兩國有更多推卸責任的動機,放大了同盟的缺點。這體現在 911 事件、喬治亞戰爭、烏克蘭事件、以及 2017 年以後的南海爭端,尤其在美國戰略轉變或與中俄其中之一產生激烈衝突的情況。明顯可以發現中俄雙方在強調彼此之間的友好與互信時,實際行動中卻產生極大的反差。但這並不會破壞中俄關係,而是「類同盟」運作的結果。

波士尼亞英文的網路口碑排行榜

-

#1.波士尼亞|塞拉耶佛:巴爾幹半島最愛城市之一 - 小佳流浪旅行 ...

塞拉耶佛是波士尼亞的首都,多元宗教兼容共存有著歐洲耶路撒冷的稱號, ... 其實看不懂菜單的當地文字,老闆也聽不太懂我們說的英文和問題,所以就看 ... 於 shichia17.blogspot.com -

#2.波士尼亞與赫塞哥維納- 維基百科

波士尼亞 與赫塞哥維納(波士尼亞語:Bosna i Hercegovina/Босна и Херцеговина),簡稱波赫,有時亦簡稱為波士尼亞,是歐洲東南部巴爾幹半島西部的多山國家,首都塞拉 ... 於 zh.wikipedia.org -

#3.波士尼亞戰爭英文 - Airbereak

波士尼亞英文 _波士尼亞英文怎麼說. 聯合國國際戰犯法庭,昨天針對波士尼亞戰爭期間,犯下戰爭罪行的”六名”前軍官進行二審。沒想到其中一名被告,不服審判結果,當庭喝 ... 於 www.airbereak.co -

#4.簡單的幾句克羅埃西亞常用語 - 私の旅行地圖

雖然出門在外英文算是通用語言但是如果能學會說幾句當地的語言都可以讓你的此趟 ... 更多winnie3916 的克羅埃西亞croatia、波士尼亞bosnia、斯洛維尼 ... 於 winnie3916.pixnet.net -

#5.200名女子在這被性侵波赫血腥飯店被當景點推廣

位於波士尼亞與赫塞哥維納境內的「維利納弗拉什飯店」,乍看跟一般歐洲的SPA水療度假飯店沒什麼兩樣,然而它背後卻充滿血腥的歷史,這段歷史至今仍是 ... 於 dq.yam.com -

#6.【世界聯合學院】首位前進波士尼亞讀書的臺灣高中生 - flyingV

今年世界聯合學院(United World College)第一年在臺灣成立委員會,我是被選上的其中一位臺灣學生之一,將前往Mostar, Bosnia(波士尼亞)分校就讀。 於 www.flyingv.cc -

#7.波士尼亞-赫塞哥維納遭規模6淺層地震侵襲

歐洲地中海地震中心(EMSC)指出,規模6的淺層地震今天侵襲波士尼亞-赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina)地區。 於 www.chinatimes.com -

#8.慈濟在波士尼亞

【援助行動】 波士尼亞於2014年5月中旬,發生百年來最嚴重水患,洪水淹沒三分之一國土,全國約四分之一人口受影響。德國慈濟志工透過友人居中引薦, ... 於 www.tzuchi.org.tw -

#9.戰爭童年博物館讓波士尼亞療癒傷痛告誡戰爭的愚昧 - i-media ...

這個名為「戰爭童年博物館」(War Childhood Museum)的展覽,已於今年6月透過官方臉書宣傳,並在波士尼亞的澤尼察(Zenica)舉辦,未來仍會在各地巡迴展覽。 於 www.i-media.tw -

#10.20180730 波赫聯邦莫斯塔初嚐波士尼亞美味傳統菜餚

莫斯塔這城市有著自己獨特的韻味,出抵當晚我們鑽入小巷中覓食,幸運地找到一間以傳統料理為主的餐廳Restoran M5,享用波士尼亞的在地美味。餐廳坐落在自家宅邸的庭院 ... 於 sunyaping.pixnet.net -

#11.「波黑屠夫」姆拉迪奇被判終身監禁

姆拉迪奇是波士尼亞塞族前總司令,海牙國際法庭法庭裁定他指揮了針對穆斯林等非塞族人的種族滅絕行動,包括導致8000名穆斯林死亡的斯雷布雷尼察大 ... 於 cn.nytimes.com -

#12.波士尼亞與赫塞哥維納

两国均为穆斯林人口占多数的国家,其中, 馬來西亞是伊斯兰合作组织的正式成员国,而波斯尼亚和波士尼亞赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina)是南歐 ... 於 cooplabaraggia.it -

#13.說起自己去過波士尼亞赫塞哥維納,這麼長的國名 - iFuun

南斯拉夫(英文:Yugoslavia),1929年-2003年建立於南歐巴爾幹半島上的國家。以從奧斯曼土耳其帝國獨立的塞爾維亞族所建立的塞爾維亞王國為基礎,經兩次巴爾幹戰爭及第一 ... 於 www.ifuun.com -

#14.「波士尼亞赫塞哥維納」相關英文翻譯和英語詞組術語

「波士尼亞危機」的英文. 1.Bosnian Crisis. 「巴塔哥尼亞」的英文. 1.Patagonia. 「巴塔哥尼亞人的」的英文. 1.Patagonian. 「維吉尼亞」的英文. 1.Virginia. 於 hanying.odict.net -

#15.波士尼亞赫塞哥維納最新旅遊消息與新冠疫情管制規定

文件必須為英文或中文,測試將根據標本採集日期而非測試報告日期計算。 須提供額外檢測證明. 隔離期結束後,旅客必須進行7天的自我監測,並在自我監測期的第三 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#16.波士尼亞戰爭英文波士尼亞戰爭 - QAVHP

波士尼亞 戰爭英文波士尼亞戰爭. 波士尼亞戰爭: definition of 波士尼亞戰爭and synonyms of 波士尼亞戰爭… Definitions of 波士尼亞戰爭, synonyms, antonyms, ... 於 www.tonymcveystudts.co -

#17.波士尼亞與赫塞哥維納的氣候和全年平均天氣 - Weather Spark

檢視波士尼亞與赫塞哥維納的全部位置。 您可以透過點選圖表或使用瀏覽面板,進一步檢視特定季節、月份,甚至特定的一天。 Map. 於 tw.weatherspark.com -

#18.波士尼亞 莫斯塔爾(Mostar) - 轉角(Mable~)の吃喝玩樂

離開克羅埃西亞-史普利特後,入境下一個國名超長的國家『波士尼亞與赫塞哥維納聯邦(Bosnia ... (T恤、絲巾超多仿品,細看英文拼字,很多都故意拼錯). 於 mable.tw -

#19.Bosnia Sarajevo Museum of Crimes Against Humanity and ...

... Humanity and Genocide 1992-1995波士尼亞塞拉耶佛種族滅絕戰爭博物館 ... 裡面唯一可惜的是沒有語音導覽,看英文已經很痛苦了,還要在看裡面讓人 ... 於 jxuantai.wixsite.com -

#20.【奧斯卡93】波士尼亞拍片「連攝影機也沒有 ... - 鏡週刊

《阿依達的救援行動》在波士尼亞取景,導演潔絲米拉提到在這裡拍片有各種 ... 該片劇情描述一名精通英文以及波士尼亞、塞族共和國等語言的女老師,被 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#21.【波士尼亞】莫斯塔爾x 戰火摧殘後的日常 - 欣傳媒

下一站,是位於旁邊的鄰國,波士尼亞與赫塞哥維納(以下簡稱波赫)。 ... 跟我打招呼,他的英文還不錯,問我哪裡來,旅行了多久,感覺是個友善的人。 於 blog.xinmedia.com -

#22.【歐洲】斯洛維尼亞.克羅埃西亞.波士尼亞雙國家公園10日

波斯尼亞 因為地理位置特殊,更是火藥庫的核心,素有「歐洲的耶路撒冷」之稱。這個城市擁有歐洲大陸最多元的宗教色彩,一直到1990年代都還處於戰爭狀態。1914年奧匈帝國 ... 於 www.yuyatour.com.tw -

#23.[心得] 我在波士尼亞的所見所聞(含行前注意事軸

附上一張地圖照,捷克是在中歐,而波士尼亞是在東南歐,靠近克羅埃西亞如果提到波士尼亞,你一點頭緒都沒有。那如果說塞拉耶佛你會想到什麼呢? 於 moptt.tw -

#24.中華民國外交部全球資訊網-歐洲地區-波士尼亞與赫塞哥維納 ...

國旗說明:波赫國旗是藍色旗面,圖案為金黃色大三角形,沿三角形的一條邊還有一排白色星星。 · 國慶日:11月25日 · 加入聯合國日期:1992年5月22日 · 語言:波士尼亞語、克羅 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#25.波士尼亞與赫塞哥維納 - Ustmy

中文名稱: 波士尼亞與赫塞哥維納英文名稱: Bosnia and Herzegovina 旅遊警示. Bonjour. 波士尼亞與赫塞哥維納經濟波士尼亞與赫塞哥維納在南斯拉夫聯邦共和國波士尼亞與 ... 於 www.kousokudrve.co -

#26.克羅埃西亞、斯洛維尼亞、波士尼亞超值10日(長榮)~十六湖

波士尼亞 的漂亮宗教山城~莫斯塔爾,2005年聯合國文教組織納入世界文化遺產。 ... 貼心提醒:報名時,請務必提供出國旅客之護照影本或可供開票作業的正確英文名單,以 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#27.波斯尼亞國際區號 - 查號吧

另外,您還可以參看郵政編碼查詢:波士尼亞與赫塞哥維納郵編。 ... 中文名稱:, 波士尼亞與赫塞哥維納. 英文名稱:, Bosnia And Herzegovina. 於 tw.chahaoba.com -

#28.波斯尼亚和黑塞哥维那_百度百科

20世纪70年代,南斯拉夫承认“讲塞尔维亚-克罗地亚语的斯拉夫穆斯林”为穆斯林族(即波黑独立后的波什尼亚克人),使原本构成南斯拉夫主体的民族由五个提升到六个。 於 baike.baidu.com -

#29.斯洛維尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納 - Zsopiy

波士尼亞 與赫塞哥維納旅遊南歐旅遊┃克羅埃西亞、斯洛維尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙地內哥. Tripadvisor是你計畫旅行的最佳良伴。 波士尼亞與赫塞哥維納(一)隧道 ... 於 www.physicsnrd.co -

#30.波士尼亞與赫塞哥維納 - 小小整理網站Smallcollation

波士尼亞 與赫塞哥維納/波士尼亞與赫塞哥維納一級行政區/波士尼亞與赫塞哥維納二級行政區(Bosnia and Herzegovina/Bosnia and Herzegovina primary district/Bosnia and ... 於 smallcollation.blogspot.com -

#31.波士尼亞和黑塞哥維那(波赫) - 中文百科全書

波士尼亞 和黑塞哥維那(波赫)歷史沿革,自然環境,區域位置,地形地貌,氣候特徵,自然資源,行政區劃,行政區劃,首都,國家象徵,國名,國旗,國徽,人口民族,政治,政體,憲法,議會, ... 於 www.newton.com.tw -

#32.波赫為什麼分為「穆克聯邦」和「塞族共和國」兩個政治實體?

1914年6月28日,波士尼亞與赫塞哥維納地區的(簡稱「波赫」)首府薩拉熱窩的一聲槍響點燃了蔓延全球的戰火,第一次世界大戰就此爆發。此後80年的時間裡, ... 於 vitomag.com -

#33.波士尼亞文線上翻譯繁體中文

波士尼亞 文線上翻譯機,免費波士尼亞文-中文互譯,支援波士尼亞文文本和波士尼亞文網站線上即時翻譯。 於 zht.translatecat.com -

#34.波士尼亞赫塞哥維納使用的貨幣名稱是什麼? - 隨機地址產生器

尚比亞貨幣名稱 剛果民主共和國貨幣名稱 剛果共和國貨幣名稱 加彭貨幣名稱 赤道幾內亞貨幣名稱 中非共和國貨幣名稱 喀麥隆貨幣名稱 查德貨幣名稱 聖赫倫那貨幣名稱 南非共和國貨幣名稱 史瓦濟蘭貨幣名稱 賴索托貨幣名稱 於 www.addresscopy.com -

#35.2020克羅埃西亞、斯洛維尼亞、蒙特內哥羅(黑山共和國) - 昂齊 ...

行程特色:從斯洛維尼亞首都-盧布里亞那進+波士尼亞首都-薩拉耶佛。 參觀第一次世界大戰起源地--薩拉耶佛。 克羅埃西亞雙跳島到赫瓦爾島-薰衣草的故鄉及大旅行家 ... 於 www.abctours.com.tw -

#36.「波士尼亞屠夫」上訴失敗大屠殺倖存者:正義得以彰顯

台灣英文新聞/李昱德綜合外電報導)前塞族共和國將軍穆拉迪奇(Ratko Mladic)在南斯拉夫內戰期間,因為指揮的部隊涉嫌執行嚴重的種族滅絕、反人道 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#37.來去巴爾幹半島旅遊:波士尼亞與赫塞哥維納Bosnia and ...

10/9波士尼亞:莫斯塔爾Mostar 住所的早餐是跟餐廳搭配,所以要走去餐廳, ... 飲品及小茶點,爸爸點咖啡,我點了一連串英文聽不懂的飲料,結果是杯葡萄酒,乾了~ . 於 frank60619.pixnet.net -

#38.波士尼亞-赫塞哥維納1990-1995 @ 就像這樣Tel quel - 痞客邦

波士尼亞 -赫塞哥維納1990-1995 ; 5 月25 日. 聯合國安理會開創國際法庭(le Tribunal Pénal International),未來將負責審判自1991 年以來在前南斯拉夫犯下 ... 於 telquel.pixnet.net -

#39.波士尼亞屠夫將被關到死仍有獨裁現行犯正在種族滅絕!

日前,聯合國「前南斯拉夫國際刑事法庭」(ICTY)駁回了前「塞族共和國」(Republic of Srpska)將領穆拉迪奇(Ratko Mladic)的上訴。 於 www.rti.org.tw -

#40.進入波赫聯邦的第一個小鎮@ 捕捉天下奇景自主遊 - 隨意窩

若不是借著這次東南歐自助旅遊,也不知有"波士尼亞與赫塞哥維納(Bosne i Hercegovine)"這個國家, ... 波赫聯邦使用塞爾維亞文,例如波士尼亞與赫賽哥維納(英文版:Bosne i ... 於 blog.xuite.net -

#41.波士尼亞 - Websaru線上字典

波士尼亞 的英文翻译與發音. 波士尼亞. [bō shì ní yà]. Bosnia. bosnia [bɔzniә]. 波士尼亞[南斯拉夫中西部一地區]. 提交更多波士尼亞的相關例句. 相鄰字詞. 波士尼亞 ... 於 tw.websaru.info -

#42.波士尼亞的裂痕,與鈔票上的平行世界 - 轉角國際

在國家與族群的命名上,波士尼亞的確像個謎語。這個國家的正式名稱,其實是「波士尼亞與赫塞哥維納」,有點拗口。但不論在中文或英文 ... 於 global.udn.com -

#43.波士尼亞赫塞哥維納 - 背包客棧

正式國名:波士尼亞-赫塞哥維納(波赫) / Bosnia and Herzegovina (BH) / Bosna i Hercegovina (波、克)、Босна и Херцеговина (賽) · 首都:塞拉耶佛/ Sarajevo / Сарајево ... 於 www.backpackers.com.tw -

#44.波士尼亞戰爭英文 - Feno

如要翻譯更多內容,請使用箭頭按鈕。 國旗. 波斯尼亞(Bosna),全名波斯尼亞黑塞哥維那(波斯尼亞文/克羅地亞文Bosna i Hercegovina;塞爾維亞文Босна и Херцеговина)係 ... 於 www.fenomendak.co -

#45.[心得] 我在波士尼亞的所見所聞- 看板EuropeTravel

波士尼亞 行前注意事項- 貨幣:(可兌換) 馬克,英文縮寫為KM (在波士尼亞境內較常見,英文唸作"Mark") 或BAM - 匯率:1 KM = 18 TWD (2018.11資料) 波 ... 於 www.ptt.cc -

#46.附件5:國家名稱及代碼對照表

國家英文名稱. 國家中文名稱區號代碼. 國家英文名稱 ... 波士尼亞. 3. BA. DOMINICAN. REPUBLIC. 多明尼加. 6. DO. BOTSWANA. 波扎那. 4 BW ECUADOR. 厄瓜多爾. 於 www.cbc.gov.tw -

#47.世界那麼大蒙特內哥羅(黑山

過去多採用其英文名稱 ... 之一,南斯拉夫的四個加盟國(斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波士尼亞與赫塞哥維納、 ... 蒙特內哥羅族占44.98%、塞爾維亞族28.73%,波士尼亞. 於 www.tcsh.tn.edu.tw -

#48.塞爾維亞語會話手冊- 來自維基導遊的旅行指南

南斯拉夫社會主義聯邦共和國解體後,由於政治原因,「塞爾維亞-克羅埃西亞語」分拆成為塞爾維亞語、克羅埃西亞語、波士尼亞語以及黑山語等四種標準化形式。 於 zh.m.wikivoyage.org -

#49.外國地名譯名- 英文翻譯- 波士尼亞 - 三度漢語網

中文詞彙, 英文翻譯, 出處/學術領域. 波士尼亞與赫塞哥維納, Bosnia and Herzegovina, 【外國地名譯名】. 波士尼亞, Bosnia, 【外國地名譯名】. 於 www.3du.tw -

#50.Bosnia and Herzegovina - 波士尼亞與赫塞哥維納 - 國家教育 ...

備註: 20190430修訂. 以Bosnia and Herzegovina 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 英文詞彙 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#51.奧匈帝國統治下的波士尼亞和赫塞哥維納 - 中文维基百科

自1878年Bosnia Vilayet),並開始統治了波士尼亞與赫塞哥維納,而原統治者鄂圖曼土耳其帝國成了僅僅名義上的宗主國。到了1908年,波士尼亞危機爆發, ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#52.【斯洛維尼亞Slovenia】完美湖光山色的精緻國度:旅遊景點

不像克羅埃西亞或波士尼亞的長期流血戰爭才爭取到的獨立,斯洛維尼亞建國可說是九零年代南斯拉夫邦聯獨立歷史中最平和的一個例子,也是第一個加入歐盟的國家,各方面來 ... 於 travelwithmikeanna.com -

#53.《大家論壇》大屠殺視角:波士尼亞的民族分裂成巴爾幹的火藥庫

畢爾德○瑞典前總理○瑞典前外交部長俄羅斯對烏克蘭的威脅不是今年東歐唯一的危機。波士尼亞與赫塞哥維納正... 於 www.upmedia.mg -

#54.在波士尼亞被陌生人撿回家,聽當地人講古-前南斯拉夫的恩 ...

小小的巴爾幹半島有許多不同的族群,信仰著不同的宗教在歐洲火藥庫旅行,漸漸地回憶起過去歷史課本學過的考試內容,… 於 smallpaces.wordpress.com -

#55.廣告客戶身分驗證文件相關規定 - Google Support

我們執行政策採用的官方語言為英文。 ... 個人和授權代表必須在驗證計畫中提交波士尼亞與赫塞哥維納政府核發的附相片身分證件。可接受的文件包括:. 於 support.google.com -

#56.巴爾幹半島新危機 - 奇摩新聞

波-赫境內有三大民族:回族(即波士尼亞族)、塞爾維亞族和克羅埃西亞族,分別信仰伊斯蘭教、東正教與天主教,人口比例約是3:2:1,它是南斯拉夫境內6個 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#57.國家/地方政府基本資料 - 外交部領事事務局

地區:歐洲地區 · 國家:波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia). 於 www.boca.gov.tw -

#58.【克羅埃西亞旅遊】莫斯塔爾古橋,歐洲世界遺跡景點

莫斯塔爾古橋(英文:Old bridge),飽經戰火的摧殘,在1993年波士尼亞戰爭期間被摧毀,427年的古橋在2004年重新開放,並列為世界遺產。 特殊的活動包括跳水,從24公尺的 ... 於 yoyotours.com.tw -

#59.聯合國不讓你知道的醜聞:波士尼亞違法性販運最大顧客 - 女人迷

我找出早年採訪波克瓦克的筆記,當時她尚未在法庭獲勝,她沮喪地對我說:「有時候我覺得這一切真不值得。我放棄舒服的人生從美國到波士尼亞從事國際性 ... 於 womany.net -

#60.波士尼亞- English translation - Linguee

Many translated example sentences containing "波士尼亞" – English-Chinese dictionary and search engine for English translations. 於 www.linguee.com -

#61.波士尼亞赫塞哥維納英文 - 查查在線詞典

波士尼亞 赫塞哥維納英文翻譯: bosnia and herzegovina…,點擊查查綫上辭典詳細解釋波士尼亞赫塞哥維納英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯波士尼亞赫塞哥維納,波士尼 ... 於 tw.ichacha.net -

#62.28 - 國家代碼

查詢條件. 英文名稱. 中文名稱. 查詢結果. 英文名稱 · 中文名稱 · 代碼. BOSNIA AND HERZEGOVINA, 波士尼亞赫塞哥維納, BA. Per page: -, 1, 5, 10, 25, 50. 於 payroll.nsysu.edu.tw -

#63.解讀另類戰爭--三不管地帶

在一座廢棄壕溝裡,一位波士尼亞士兵與一位塞爾維亞士兵為了誰引發戰爭,並且以「有 ... 此片的英文原意可以翻譯成「無人之地」(No Man's Land),可是片商卻以「三 ... 於 beaver.ncnu.edu.tw -

#64.但我歡迎你 「難民擔保人」Stevan:我來自波赫

34 歲的史岱方出生、成長在波士尼亞—赫塞哥維納(簡稱「波赫」),在他8 歲那年, ... 小屁孩,我甚至還故意告訴別人我的名字是英文發音的史蒂芬(Stephen),而不是我 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#65.波士尼亞-赫塞哥維納發生淺層地震!規模6 深度僅2公里

歐洲地中海地震中心(EMSC)指出,規模6的淺層地震今日侵襲波士尼亞-赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina)地區。 於 www.setn.com -

#66.「後衝突社會」的政治制度設計:波士尼亞與盧安達的權力分享 ...

陳宏銘,後衝突社會,權力分享,協商式民主,波士尼亞,盧安達,Post-Conflict Society,Power-Sharing,Consociational Democracy,Bosnia,,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索 ... 於 lawdata.com.tw -

#67.國家、地區和語言代碼

國家/地區 代碼 國家/地區 代碼 U.A.E (阿拉伯聯合大公國) ae 阿爾巴尼亞 al 亞美尼亞 am 阿根廷 ar 奧地利 at 澳大利亞 au 於 help.ads.microsoft.com -

#68.情調品嘗波士尼亞複雜的咖啡文化 - 壹讀

儘管早在136年前奧斯曼帝國就已經把波士尼亞割讓給奧匈帝國(Austria-Hungary),但時至今日,波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia-Hercegovina)仍在很多 ... 於 read01.com -

#69.波士尼亞語 - 華人百科

波士尼亞 語是波士尼亞和黑塞哥維那的官方語言,屬於印歐語系斯拉夫語族的南斯拉夫語支,基於Štokavian 方言。中文名稱波士尼亞語屬 於印歐語系斯拉夫語族屬 性官方語言 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#70.波士尼亞-赫塞哥維納遭規模6淺層地震侵襲- 中央社CNA

歐洲地中海地震中心(EMSC)指出,規模6的淺層地震今天侵襲波士尼亞-赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina)地區。 於 www.cna.com.tw -

#71.遲到22年的正義》南斯拉夫種族屠殺世紀大審「波士尼亞屠夫 ...

2017年11月22日 — 1995年,當時的南斯拉夫爆發內戰,波士尼亞的塞爾維亞族軍隊,在波士尼亞東部小城雪布尼查屠殺波士尼亞穆斯林,史稱「雪布尼查大屠殺」,是繼二戰納粹 ... 於 www.storm.mg -

#72.波士尼亞、保加利亞救援安置烏克蘭網球、排球選手 - 民視新聞

俄烏戰爭爆發後,不少烏克蘭選手為了延續運動生涯,被迫逃離家鄉,鄰近國家波士尼亞和保加利亞也立刻伸出援手,兩國的排球和網球組織,也紛紛主動安置 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#73.「黑山共和國」與「阿爾巴尼亞」之旅 - 陽明電子報

離開克羅埃西亞經過波士尼亞,接著進入黑山共和國〈Montenegro〉。 ... 它的英文國名Motenegro,本身也是威尼斯義大利語,「 monte」是「山」,「 negro」是「黑色」。 於 www.ym.edu.tw -

#74.Eagle的波士尼亞文翻譯

原始語言: 英文. 目標語言: 波士尼亞文. 結果(波士尼亞文) 1: [復制]. 復制成功! Orao. 正在翻譯中.. 結果(波士尼亞文) 2:[復制]. 復制成功! 正在翻譯中. 於 zhcnt4.ilovetranslation.com -

#75.【戰史回顧】敵後救援任務美驚險突破封鎖 - 青年日報

在他逃離波士尼亞塞族領土近1週後,美軍陸戰隊終於成功營救了奧格雷迪上尉。他稍早曾參與北約「巴尼亞盧卡」空中行動,向6架敵機開火,平安返回基地。 於 www.ydn.com.tw -

#76.分类目录:波士尼亞與赫塞哥維納 - 万维百科

子分类本分类有以下18个子分类,共有18个子分类。 塞族共和国 (4个分类, 6个页面) 波士尼亞與赫塞哥維納聯邦 (1个分类, 3个页面)* 波士尼亞與赫塞 ... 於 www.wanweibaike.net -

#77.波士尼亞語的英文怎麼說

波士尼亞 語的英文怎麼說. 中文拼音[bōshìníyǎyǔ]. 波士尼亞語英文. bosnian language. 波: Ⅰ名詞1 (波浪) wave 2 [物理學] (振動傳播的過程) wave 3 (意外變化) ... 於 dict.site -

#78.波士尼亞煉油廠驚傳爆炸釀8傷、火勢已受控制 - 自由時報

波士尼亞 境內,鄰近克羅埃西亞邊境的一座俄資煉油廠於當地時間9日晚間發生爆炸,造成至少8人受傷。綜合外媒報導,發生爆炸意外的煉油廠位於波士尼亞北部薩瓦河南岸的布 ... 於 news.ltn.com.tw -

#79.[第28站波士尼亞] Day 178 安寧的小鎮 - 皮皮遊世界

在波士尼亞的第二天,天空放晴,我們也在吃完早餐後立刻出發,拍攝波 ... 我們的房東是個老太太,他不會英文,所以都用比手畫腳並起常常說當地語文。 於 pipitravel.home.blog -

#80.波士尼亞與赫塞哥維納英文 - SFGF

英文 詞彙學術名詞外國地名譯名波士尼亞與赫塞哥維納Bosnia and Herzegovina. 概覽概覽. 波斯尼亞和黑塞哥維那(波斯尼亞語: Bosna i Hercegovina / Босна и ... 於 www.sfglfpodcs.co -

#81.給想去波士尼亞旅遊的你|我在波士尼亞的所見所聞

如果提到波士尼亞,你一點頭緒都沒有。那如果說塞拉耶佛你會想到什麼呢?是不是有點耳熟呢?塞拉耶佛(Sarajevo)是 ... 於 lifextravel.pixnet.net -

#82.大水圍城波士尼亞冬寒 - 慈濟月刊

發放儀式開始,志工帶動全場會眾用英語歌唱「愛與關懷」。 民眾依個人信仰方式,為在今年五月水患受難的人們祝禱。信奉天主教的波士 ... 於 web.tzuchiculture.org.tw -

#83.波士尼亞赫塞哥維納的英文翻譯 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版波士尼亞赫塞哥維納的英文,波士尼亞赫塞哥維納翻譯,波士尼亞赫塞哥維納英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易, ... 於 dict.cn -

#84.波士尼亞與赫塞哥維納維謝格拉德10 間最佳飯店(TWD 472 起)

這間住宿距離佩魯恰斯22 公里,距離Zaovine 10 公里。 就在维舍格勒的中年心镇上的人很淳朴接待我们的主人英文不好但是很热情面面具到旁边有餐厅咖啡厅超市出门就是河景和 ... 於 www.booking.com -

#85.奧匈帝國統治下的波士尼亞和赫塞哥維納

奧匈帝國統治下的波士尼亞和赫塞哥維納语言监视编辑自1878年柏林會議之後奧匈帝國便佔領了波士尼亞州英语Bosnia Vilayet 並開始統治了波士尼亞與赫塞 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#86.亞德蘭科·普爾利奇- 維基百科

亞德蘭科·普爾利奇(克羅埃西亞語:Jadranko Prlić,1959年6月10日-)為克羅埃西亞政治家,曾經於克羅埃西亞-波士尼亞戰爭(英語:Croat–Bosniak War)中擔任克羅埃 ... 於 wiki.kfd.me -

#87.克羅埃西亞旅資 - 凱尼斯旅行社

克羅埃西亞旅遊. 克羅埃西亞介紹 地圖 旅遊景點(含影片) 世界遺產 美景 美食 旅遊購物英文 ... 北與斯洛維尼亞、匈牙利為鄰,東鄰波士尼亞-赫塞哥維納及賽爾維亞。 於 www.caneis.com.tw -

#88.翻译'波士尼亞' – 字典英文-中文 - Glosbe

检查“ 波士尼亞”到英文的翻译。浏览句子中波士尼亞的翻译示例,听发音并学习语法。 於 zh.glosbe.com -

#89.波士尼亞與赫塞哥維納英文波士尼亞與赫塞哥維納政區 - Uystm

2015.07 Federation of Bosnia and Herzegovina 波士尼亞與赫塞哥維. 財團法人國際合作發展基金會─ 波士尼亞與赫塞哥維納. 波士尼 ... 於 www.optics4you3.co -

#90.波士尼亞語維基百科 - Wikiwand

外部連結 · 馬達加斯加文(粵語:馬拉加什文維基百科) · 奧克文 · 波士尼亞文 · 阿爾巴尼亞文 · 低地德文 · 吉爾吉斯文(英語:Kyrgyz Wikipedia) · 舊白俄羅斯文 · 馬拉亞姆文 ... 於 www.wikiwand.com -

#91.種族清洗殺8千人波士尼亞屠夫終身監禁 - 新頭殼Newtalk

人稱「波士尼亞屠夫」的波士尼亞前塞族軍隊指揮官穆拉迪奇(Ratko Mladic),在前南斯拉夫國際戰犯法庭(International Criminal Tribunal for the ... 於 newtalk.tw -

#92.波士尼亞與赫塞哥維納英文 - Nextleveey

Top 10 波士尼亞與赫塞哥維納最佳地標. Infinity Boutique Hostel & GH 位置很方便,位於塞拉耶佛的Baščaršija,距離Latin bridge 300 公尺,距離Sebilj Fountain 500 ... 於 www.nextleveeybiz.co -

#93.世界杯想到波士尼亞內戰 - 雲論

2014年世足賽在巴西盛大舉辦,此次進入會內賽的32強,除傳統的歐洲與南美勁旅外,亦有不少世人較為陌生的國家出線。而這其中,又以波士尼亞與赫塞哥維 ... 於 forum.ettoday.net -

#94.比埃及古夫金字塔還古老、巨大的波士尼亞金字塔群

2005年4月,波士尼亞的考古學者,奧斯馬納基奇(Sam Semir Osmanagich),有人稱他為巴爾幹半島的Indiana Jones (Balkan Indiana Jones),第一次到波士 ... 於 acfold.blogspot.com