海的英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦童寯寫的 東南園墅 和姚巧梅的 郭台銘的情人:夏普:被台灣買走的日本百年企業都 可以從中找到所需的評價。

另外網站形容海边的优美句子英文 - 九库说说也說明:关于海边的英语句子。海,清凉的温情里有着幸福的悠荡,汹涌的波浪里也有爱的光华;梦,在深海的激流里开花,唱出的歌谣带着真情的童话。

這兩本書分別來自湖南美術 和大地所出版 。

國立彰化師範大學 工業教育與技術學系技職教育教學碩士在職專班 廖錦文所指導 羅筱恩的 技術型高中學生學習歷程檔案學習動機及其學習成效之關係研究-以桃竹苗地區為例 (2022),提出海的英文關鍵因素是什麼,來自於技術型高中學生、學生學習歷程檔案學習動機、學生學習歷程檔案學習成效。

而第二篇論文世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 吳聲昌所指導 戴成煜的 導入智慧建築之實務研究 (2022),提出因為有 智慧建築、物聯網、社區管理的重點而找出了 海的英文的解答。

最後網站海蘆筍的英文_海蘆筍翻譯 | 健康跟著走則補充:營養豐富,富含蛋白質、胺 ...,海蓬子的商品名为西洋海笋,有“海人参”和“植物海鲜”之美誉,亦称为“海芦笋”、“海菜豆”等。这是一种利用海水灌溉种植的蔬菜,分布于北亚和 ...

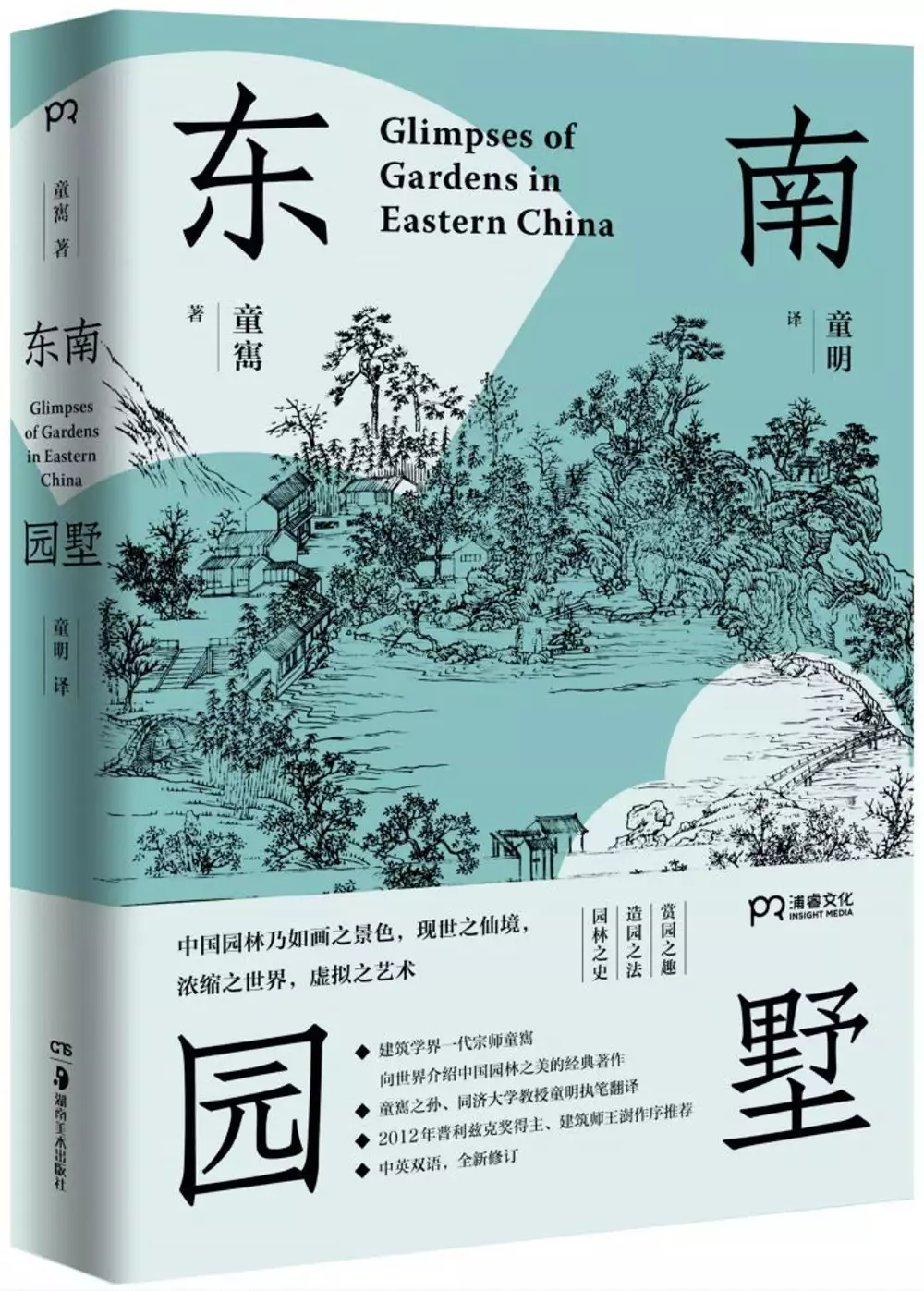

東南園墅

為了解決海的英文 的問題,作者童寯 這樣論述:

《東南園墅》是建築界一代宗師童寯,向世界介紹中國古典園林之美的經典著作,也是其晚年於病榻上用英文書寫的最後一部著作,初版於1997年;本次全新修訂版由童寯之孫、同濟大學教授童明執筆翻譯,以簡潔雅致的文筆,重新傳達出童寯先生英文原著的真意。 ·賞園之趣:深刻解讀中國園林的精神與內涵 中國園林與山水繪畫、文人情趣的聯繫緊密,童寯認為,“中國古典之園林,實為三維中國畫卷”,“造園的情趣,遠甚技巧與方法”。 ·造園之法:全面分析園林營造的細節與技法 建築與佈局——涼亭、廳堂、遊廊、石船、臺地 裝修與傢俱——門洞漏窗、塗漆木構、鋪地紋理、假山石屏、盆栽罐植 疊石——取材、鑒賞、匠師 植物配置——園林

植物的地位、佈局準則、種類介紹 ·園林之史:細述園林歷史及東西方園林的區別 融貫中西——“西方園林實則悅目,東方園林意在會心” 通貫古今——追溯園林之始,歷數各代園林演變,詳述現存精緻園林 全書列舉概述中國東南地區具有代表性的20餘處、40余座園林,如拙政園、留園、瞻園、豫園、寄暢園等,共收錄精美圖片100餘幅,圖文並茂,讓讀者在直觀欣賞之餘,真正讀懂中國古典園林之美。另有2012年普里茲克獎得主、建築師王澍作序推薦。 童寯(1900—1983年),字伯潛,是我國現代頭一代建築學家、建築師、建築教育家。早年接受中國傳統教育,隨後接觸新型學制教育。1925年清華學校畢

業後,留學美國 賓夕法尼亞大學建築系,1928年獲建築學專業碩士學位,1930年赴歐洲考察建築後回國。先在瀋陽東北大學建築系任教,隨後前往上海從事建築創作實踐,1944年起先後在重慶和南京兼任大學工學院建築系教授,並于1952年院校調整後在南京工學院繼續擔任建築系教授,直至逝世。 作為一位傑出的建築師,童寯參加設計的工程有200多項,他以淵博的學識和高深的藝術修養,設計了一批優秀的、富有個性的作品,在我國近代建築史上佔有重要地位。同時童寯長期致力於建築及園林理論研究,做出了具有開創性的貢獻。他數十年如一日,博覽群書,勤奮治學,致力於東西方各國建築歷史、近現代建築發展和各流派建築理論的研究,是

我國建築界的一代宗師與楷模。 序一 郭湖生 讀童寯先生遺著《東南園墅》 序二 王 澍 只有情趣 序三 董豫贛 造園與建築 前言 中國東南園墅瞥觀 一 如畫之園林 二 園林與文人 三 建築與佈局 四 裝修與傢俱 五 疊石 六 植物配置 七 東西方比較 八 沿革 (一)歷史 (二)現況 蘇州 吳江 揚州 泰州 如皋 南京 上海 南翔 無錫 常州 昆山 松江 青浦 嘉定 江陰 太倉 常熟 嘉興 海鹽 平湖 Glimpses of Gardens in Eastern China 附錄 只有情趣 王澍 近日,好友童明將其祖父童寯先生英文舊著《東南園墅

》以中文重譯,托我作序,我在訝異之余,欣然應允。 所以訝異,是因為《東南園墅》在二十世紀九十年代已有中文舊譯,我應該是最早一批讀到這個譯本的幾個讀者之一。正式出版之前,當時負責編輯的東南大學出版社的晏隆余先生還曾就書中一些關於園林植物的照片內容托我説明核對。我對江南舊園林的態度,從原來覺得老套重複且已經在今天失去意義到重新發生熱情與興趣,如果說閱讀更早一些出版的《童寯文選》算是預熱,那麼讀到一九九七年《東南園墅》第一個中文譯本,就是真正的思想轉折。有意思的是,《童寯文選》原文也是英文。一九八七年,在《童寯文選》出版之前,也是晏老師托我將譯稿帶去北京,讓清華大學建築系的汪坦先生幫助校對。我還記

得汪先生家住在清華大學那棟很新潮的低層高密度階梯住宅樓裡,印象最深的是他家客廳裡的一棵大樹,已經撐滿客廳,滿牆書架的書房就被擠在向客廳敞開的一個三米見方的朝陽小間裡。當時只是感覺特別好,現在回想起來,汪先生家的那一小方天地,何嘗不是一處最小的文人園林呢?不過,那一天的印象不只是視覺的,汪先生已經看過我的碩士論文,是我去之前寄到他家裡的。他很高興,留我吃中飯,那是我第一次吃到西洋式烤麵包,也是第一次見到烤麵包機,現在的回憶裡,嘴裡似乎還帶著汪先生家的麵包香味。 回憶這些並不是跑題,因為園林不只是視覺物件,更是身體經驗,曾經的園林主人在園中經年度日,歲月悠悠,生活是有味道的。童寯先生的文章能讓我

重新發生對園林的興趣,就在於他不是掉書袋,不是去解釋,而是以一個出色建築師的眼睛和身體去發現園林的意趣,這和建築史研究的角度很不同。以往國內的園林研究,儘管最早是由童寯先生開啟,但後來主要是建築史學者在做,以記錄、測繪和歷史考證以及圖像解釋為主,這種研究裡沒有問題,只有所謂方法,意義逐漸封閉,甚至讓人疲倦。我至今仍然記得,二十世紀八十年代末,當我在還未正式出版的《童寯文選》中讀到“中國的園林建築佈置如此錯落有致,即使沒有花草樹木,也成園林”這句話,心中那種豁然貫通的感覺。印象太深,寫這句話時我沒有查資料,是背誦的。這句話對做設計的建築師是能夠產生重大影響的,因為它帶出了園林的抽象結構,使得園林

語言和西方現代建築語言之間形成可能的對話關係。 讓我印象深刻的另外一句,出自《東南園墅》,是一個問句,質問假山石上的洞,大意是“一個正常的人怎麼能住進那麼小的洞中?”。一九九七年,我第一次讀到這句話,當時渾身一激靈,腦袋轟的一下。這個看似幼稚的問題,切中園林語言的特殊邏輯,這是我以往沒有想到的。如果按解釋的路子,可以說那麼小的洞是給想像中的仙人住的,於是一定有人去翻閱古籍,去研究園林和道家仙人思想的關係,但童先生的這個問題了不得,它讓我一下子理解到園林語言中那種小與大並存的矛盾的尺度邏輯。這種問題是建築史學者不會問也問不出來的,只有像童先生那種對設計過程有深刻體會的建築師才會問得出來。這種發

問的方式對我的影響不僅止於此。實際上,我經常比較稚拙,譬如,我讀童先生這句話時,腦海裡就會出現豐子愷先生漫畫般天真的場景:童先生站在園林裡一座假山前,用眼睛望著,也用手指著那上面的一個異形小洞。問題是,這就點出了園林語言中視線和差異空間的現場關係,明白了這個,深淺、進退、開闔、高下、疏密、小大……這些和園林有關的術語才會有活的意義。有國外建築學者曾經評價說我發明了一種特別和視線移動有關的建築語言,應該說,這種思考,其實特別和中國山水畫的繪畫語言有關,而我對山水畫產生新認識,最早就是被童寯先生的《東南園墅》一書內的問題給刺激出來的。童寯先生也是在這本書裡,直接討論了園林與山水畫的關係。我沒有考證

過童先生的這個討論是不是近代國內最早的,這對我也不重要,對我重要的是,童先生的討論才是真正懂中國畫的人的討論,只有這種討論才對我有意義。劉敦楨先生在《江南園林志》序中說童先生知六法,所言不虛。 另外一個有意思的問題是關於這種思考與發問的關係。無論《童寯文選》還是《東南園墅》,原文都是英文,前者寫於二十世紀三十年代,童寯先生那時應該是在上海華蓋建築師事務所工作,利用週末去蘇州訪園,同行的經常有外國友人。可以想像,一定發生過非常有趣的討論,剛才談到的那個幼稚問題就相當可能和這種漫遊有關,童先生這一批用英文寫的討論蘇州園林的文章就是那個時候為上海的英文雜誌寫的。《東南園墅》寫于新中國成立以後,應該

是寫得斷斷續續,最後完成要到二十世紀七十年代末。同樣用英文寫,既和二十世紀三十年代的那一組文章有繼承關係,應該也和“文革”末期的處境有關。讓我感慨的是,童先生這種天真發問的精神,居然能夠從二十世紀三十年代一直保持到生命的最後。這就見出“情趣”一詞的重要,一九九七年,我在把《東南園墅》反復讀了六遍之後,興致盎然,就把童先生的《江南園林志》拿出來重讀,於是,“情趣”二字躍入眼簾,直中我心。我意識到,園林營造不從理論開始,不由方法左右,和重要與否無關,最重要的就是這兩個字:情趣。建築師的道路總是困苦艱難,什麼能支撐你一直有感覺地做下去?是什麼理論嗎?重大價值嗎?方法嗎?我體會都不是,情趣,童先生說出

的這兩個字,輕輕飄飄,但最能持久,因為它活色生香,是不斷生髮的。 我和童明成為好友,首先和他是一個好人有關,我們是同濟大學一九九五年建築博士班的同學,住同一棟宿舍。剛認識他時,他並不是一個有趣的人,也不喜歡建築,典型“理工男”一個。如果說童先生的“情趣說”傳染了我,那麼我對重讀童先生園林著作的熱情也一定傳染了童明。他後來就開始做整理出版童先生舊著的工作,也曾托我整理童先生《中國建築史》和《中國雕塑史》兩部書稿。我也很想做,但我實在是太懶散,不是這塊料,很辜負朋友所托。而童明則逐漸對建築發生了熱情,對園林研究逐漸癡迷,並把童寯先生幾乎所有舊著整理出版了一遍。難以想像這是怎樣海量的工作,不佩服都

不行。 《東南園墅》的第一個中文譯本對我建築思想的形成影響很大,童寯先生的英文原文也寫得非常簡潔清楚。第一個中譯本的翻譯可以說是忠實于原文的感覺的,所以我看到童明的新譯才覺得訝異:譯文有點像舊駢體文,對偶句、排比句連串,很多人也一樣可能讀不習慣。但我並沒有急於判斷,因為童明做學問一向是很嚴肅的。 我想到的第一個關鍵字是“翻譯”,不是在一般意思上談,而是從多個角度談。童寯先生的原文都是英文,最早是寫給外國人看的,中國人默認的文化語境在外國讀者那裡不管用了,怎麼讓讀者理解?什麼是跨文化、跨世紀的語境的解釋?我前面說過,解釋的方法越來越不管用,所以童寯先生用了一種發現式的討論方法,一切就像是第一

次看見一樣。傳統文化背景和建築學專業背景當然也在起作用,但童寯先生的寫作有一點我很認同,他在寫作時非常有理論自覺,沒有什麼概念是不經討論就拿來用的。如果說園林是立體的中國畫,是時間加空間的四維詩歌,從這種意義上說,脫開原有文化語境的發現式寫作,就像是一種創造性翻譯,這是翻譯詩歌時的辦法。我對園林和中國畫的一系列新看法就特別受益于童寯先生的這種“翻譯”。 第二個關鍵字是“文體”。二十世紀人文社會科學的一個重大變化就是現代語言學觀念引發的思想變革,法國結構主義和後結構主義哲學的一個深刻發現就是:在表達解釋與意義之前,文體從結構的深刻層次預先決定著意義的語境,也就決定性地決定了意義。實際上,用什麼

文體討論園林更合適,很少有人問,但它確實是一個嚴肅的學術問題。譬如,計成就認為用駢體文寫《園冶》是最合適的選擇,我猜測童明用這種接近駢體文的文體再次翻譯,就有這種意圖。但童明的文體並不是駢體文,結構像,但詞彙簡明,完全不是駢體文慣用的綺麗文字。反過來想,童明的新譯肯定讓我們意識到,童寯先生的英文文體本身就是對園林的一種文體介入,不管是自覺的還是不自覺的。 第三個關鍵字是“接受”。無論原文還是翻譯,作者都不可能忽略讀者的存在。童寯先生的英文原文最早就是寫給外國人看的,就需要想辦法讓外國人讀懂,反而就寫得特別清晰明瞭。馮友蘭著、塗又光譯的《中國哲學簡史》也是同一種情況,效果也不錯。這種文體還有特

殊的一點,好像總有人在不停發問,先生就耐心地回答,文字之間,即使沒有用問答體,也可以體會到那種問答的語氣。我不認為用英文或者第一個中譯本翻譯用的白話文寫園林就不能達到園林的真意,實際上,童先生的英文就很有明朝小品文的氣質,譯文也把這層意思相當好地傳達了出來。從這層意思上,童先生的寫作在試圖讓人理解園林時,已經催生出了一些新東西。羅蘭·巴特就認為,這種以理解性為目的的寫作活動,其結果往往是新東西的誕生。就像童先生的文字在我身上發生的化學反應。巴特的“寫作”概念特別強調這個,要求讀者如寫作一樣閱讀,這就對讀者提出了更高的要求。當童先生的視線指向太湖石上的小洞時,那個看似不在的仙人實際上也看著他。不

要忘記,讀者作為旁觀者也總是在場的。所以,我覺得童明新譯的特殊文體意味著這不是一般的翻譯,而是關於園林理解的一個新的文體實驗,因為對今日的園林來說,駢體文和白話文一樣遙遠。 第四個關鍵字是“質地”。我不想在這裡直接討論童明新譯的種種細節,避免在“接受”的意義上干擾讀者的閱讀樂趣,但我忍不住要指出他的新譯本開始幾句中一個詞的特殊意味,那個詞就是“弱徑”。英文原文裡是小徑的意思,但童明肯定認為翻譯成“小徑”完全不能傳達園林裡那種路徑質地的意思,這種質地不僅是指材料質感,我覺得,也指線條的筆感、狀態,和文人畫上那種虛實有致的意思對應,我們會說這是一種味道,一種情趣。童明選擇這個詞是自覺的,你可以同

意也可以不同意,但這個翻譯中的意義遺漏被他敏銳地指出了,第一個中譯本譯文的用詞質地顯然還不夠,所以,可以想像童明在翻譯過程中是如何字斟句酌、一個字也不放過的樣子,這個譯本見證了童明對園林的理解達到了一個新境界。也可以對比童寯先生在《江南園林志》裡文采斐然的文字,去想像如果童寯先生自己用中文重新寫一遍《東南園墅》,又會是什麼結果。當“情趣”這個羸弱的詞成為中心詞匯,就可以理解童寯先生說園林不可度量是什麼意思。不可度量就不可設計,的確,一條小徑可以度量,一條“弱徑”又如何度量呢? 當然,假山也難以度量,所以童寯先生也同意歷來文人的見解,把堆假山列為園林中第一有難度的操作。但假山畢竟仍然可以操作,

另外一種園林中真正難以度量的事物就是植物,我覺得,和上世紀三十年代童先生“中國園林沒有植物也成園林”的判斷相比,晚年的童先生對植物在園林中的地位的看法已經變化了,所以他才試圖在《東南園墅》中補充關於植物的部分,儘管在前一個中譯本中,那種羅列植物圖片的方式未必是童先生的本意。而我對這個問題的理解則是,童先生最早在 《江南園林志》一書的一張圖片的圖注文字裡已經透露出一層特殊的意思,那張圖片上起伏的曲牆接續了茂盛的紫藤,童先生寫道:“這牆在哪裡結束?植物又從哪裡開始?”如果說,植物和牆在園林的完整理解上是處在不可分的狀態,那就意味著園林總是鮮活地生髮著,這是一種難以被固定理解的特殊的建築學。 按這

個意思去讀童明這個新譯本,讀者就一定驚喜連連。

海的英文進入發燒排行的影片

隨著最近英國許多地方要重新開放了,今天這支 Bonus影片特別想來跟大家分享,如果在英國或英語系國家想要剪頭髮,該如何跟髮型師溝通,才能夠得到滿意的髮型喔!

**不好意思剛剛遇到一些技術上的問題,所以重新上傳這部影片。

00:00:01' ''理髮店''的英文

00:00:10 男生剪髮的術語

00:00:46 女生剪髮的術語

00:01:25 各式髮型的英語單詞

🔔如何讓你的英文聽起來更道地更有禮貌 ► https://youtu.be/Mi42nlrrl1o

🔔使用英文時避免要注意避免去做的事 ► https://youtu.be/EXflW99p4zE

*在我的IG還有更多 #英語學習 與 #英國文化 的分享,歡迎關注才不會錯過更多實用的內容喔。

👇🏻

https://www.instagram.com/susiewooeng...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

支持我製作更好的內容

https://www.patreon.com/susiewoo

每月的英文時事通訊:

► https://mailchi.mp/4571b6ab1d37/onwards-and-upwards

Clubhouse

► @susiewoo

Bilibili (B站)

► https://www.bilibili.com/video/BV1Xy4y1x7X9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

報名我的小組課程(4人為限)請聯繫

➡ [email protected]

https://www.susiewoo.com

更多課程資訊

➡ http://ow.ly/eG3f50Cp2hC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

#英國 #英語 #實用英語

技術型高中學生學習歷程檔案學習動機及其學習成效之關係研究-以桃竹苗地區為例

為了解決海的英文 的問題,作者羅筱恩 這樣論述:

摘要 本研究旨在探討公立技術型高中學生學習歷程檔案學習動機及其學習成效之關係研究。以108學年度入學就讀桃竹苗地區公立技術型高中學生為研究對象,採問卷調查法。發出8校900份問卷,回收有效650份問卷後經資料整理,再透過SPSS 20統計軟體進行資料處理與分析,探討技術型高中學生學習歷程檔案的學習動機及其學習成效之相關情形,進行敘述性統計及推論性統計之分析與討論。依據研究目的,本研究獲致結果如下:壹、桃竹苗地區學生學習歷程檔案以期望成分的學習動機認同度最高,以學習成果的學習成效認同度最高。貳、學生學習歷程檔案以女性學生、就讀家事類、苗栗地區以及上傳課程學習成果與多元學習表現件數多者的學

習動機認同度較高。參、學生學習歷程檔案以女性學生、就讀家事類、苗栗地區以及上傳課程學習成果與多元學習表現件數多者的學習成效認同度較高。肆、桃竹苗地區學生學習歷程檔案學習動機及其學習成效呈現高度正相關。關鍵字:技術型高中學生、學生學習歷程檔案學習動機、學生學習歷程檔案學習成效

郭台銘的情人:夏普:被台灣買走的日本百年企業

為了解決海的英文 的問題,作者姚巧梅 這樣論述:

鴻夏戀這個2016年台灣和日本經濟圈最熱門的話題,其至為關鍵的舉動,正要拉開序幕。世界100強執行長郭台銘窮追夏普四年為哪樁?鴻海能否因而成為品牌公司?百年老舖夏普能否回春?兩家企業身心靈能契合嗎?所有人都很好奇。本書試著從台灣人的角度,透過鴻海與夏普台日兩種不同文化的交會、衝突和發展可能,帶領讀者一窺鴻夏聯姻的背後與前景。 「夏普和鴻海聯姻是台灣科技產業史上一個重要的里程碑,而且具有相當指標意義。換句話說,日本的High Touch(高感度)與High quality(高品質),與台灣廠商的Flexibility(彈性)與Speedy(速度)等優勢,應可發揮互補效益。那麼,未來其他

日本大廠有可能參考這個方向,而更加緊密兩國產業實質的合作,」是資策會產業情報研究所所長詹文男的期待。 作者簡介 姚巧梅 自由作者。世界新聞專科學校編輯採訪科畢業,日本龍谷大學日本文學博士課程修了。 歷經記者、編譯、教師等工作,曾任職台灣時報、自立晚報、天下雜誌、大漢技術學院及淡江大學等。目前是太陽文化事業有限公司負責人。 著有論文集《佐藤春夫與台灣》(佐藤春夫と台湾)、散文《京都八年》,翻譯有商管《後五十歲的選擇》、小說《成吉思汗》、散文《為誰而愛》等50多本。 前言 夏普被併購是日本的第三次開國? 007 推薦序 科技史的里

程碑 詹文男 012 推薦序 鴻夏戀之後 陳思宇 016 第一章 不能分手的理由:鴻夏戀始末 第一節 站在經營的交界點 027 第二節 「那個男人」得償夙願 030 第三節 與扶桑結緣始於壯年 035 第四節 搶親成功致勝關鍵 041 第五節 看不見的「第三個男人」 048 第六節 「台灣歐巴桑」的馬拉松談判 055 第七節 亞洲黑衣人行動了 060 第二章 夏普的故事一:盛者必衰若滄桑 第一節 看到 Terry 郭本尊了嗎? 081 第二節 投靠「比太陽還熱情的男人」 087

第三節 沉默山丘‧荒涼工廠‧暮落東京灣 093 第四節 「大和」與「武藏」艦隊 099 第五節 自己主義的幸與不幸 111 第三章 夏普的故事二:誠意與創意的黃金年代 第1節 新創意商品群像 ■RoBoHoN,會跳舞的手機 145 ■傾聽造物者的聲音 ,海豚金鵰變家電 150 第2節 專心二意:夏普創辦人早川德次的故事 154 第3節 「中興之祖」大躍進時代 162 第4節 螞蟻企業與緊急項目 166 第5節 崛起。明淨如水晶騷動 169 第四章 夏普的故事三:新生夏普與鴻海 第1節 郭董進擊的機

會與挑戰 195 第2節 開春新年的明與暗 201 第3節 吉永小百合,太老了? 夏普股東們的心聲 207 第4節 不信青春喚不回--夏普從「心」出發 212 後記 247 主要參考書籍、雜誌 250 前言 夏普被併購是日本的第三次開國? 鴻海與夏普於2016年4月2日聯姻,決定兩個企業從此命運與共。從國際併購的角度看,鴻海是叩關直入,日本則是開門迎入。有人以「黑船事件」比喻這個併購,但這次率黑船進入日本的是Terry(郭台銘的英文名),而不是Perry(培里,美國海軍將領。1853年率領船身漆黑的黑船抵日,強迫日

本打開門戶)。台灣的鴻海以後進身分併購向來以指導姿態出現的日本高科技企業,等於逆轉立場。 「日本的發展力若要結合世界的變化和多樣性,『第三次開國』勢在必行。也就是日本企業要向世界打開門戶,以及更積極地走向世界。」日本野村綜合研究所在《2015年的日本--新開國時代》書中呼籲。第一次開國指明治維新,第二次開國指第二次世界大戰後。 在世界競局中,日本產業因陷入加拉巴哥化(Galapagosization,日本的商業用語,一種警語。用進化論的角度以加拉巴哥群島的生態比喻日本。指出在孤立的日本市場下,獨自發展適合自己的產品與技術,缺乏互換性,導致面對來自國外具普遍性且低價的產品和技術時,陷

入遭淘汰的危險),導致手機、半導體、家電、建設和能源環境等產業,先後敗北。 資策會產業研究所所長詹文男指出,鴻夏戀的成敗牽引著台日電子產業合作未來的想像,以及台灣產業是否能夠藉由台日合作更上層樓。「夏普和鴻海聯姻是台灣科技產業史上一個重要的里程碑,而且具有相當指標意義。換句話說,日本的High touch(高感度)與High quality(高品質),與台灣廠商的Flexibility(彈性)與Speedy(速度)等優勢,應可發揮互補效益。那麼未來其他日本大廠有可能參考這個方向,而更加緊密兩國產業實質的合作。」 日本作家安田峰俊則從社會管理學角度預言「是一個值得深思的社會實驗和歷史

的轉捩點」。不同於日產汽車由西方人領導改革成功,夏普則由台灣的鴻海主導。而鴻海如何活用上班族意識強的日本從業員創造出高收益組織。是一種實驗。如果鴻海傘下的夏普營運果真上了軌道,「那麼,勢必對今後的日本經濟和社會型態產生影響」。 因併購夏普,鴻海在2016年獲頒「年度最具代表性併購獎」、「最具影響力併購獎」及「最佳跨國併購獎」三項大獎,郭董本身也以多年的併購佳績獲得「卓越成就獎」,鼓勵其積極國際化的作為。 以企業策略而言,鴻海早在2000年就計畫轉型,必須要這麼做。 掌握關鍵的科技技術攸關鴻海未來的存活。對電子產品代工王鴻海而言,夏普的液晶是戰略物資。不僅如此,夏普長年累積的品

牌力和技術創新力更是戰力。這一點,在2016年9月19日「生醫產業國際併購趨勢與策略」論壇中,替代郭台銘出席演講的呂芳銘(鴻海副總裁、亞太電信董事長)已證實,收購夏普是鴻海欲透過策略性併購,改變商業模式的第一步。簡言之,鴻海若要轉型為「科技服務」企業,必須借重夏普。 眾所周知,鴻海在未來10年布局的關鍵詞包括:工業4.0與互聯網、虛實六流融合、雲移物大智網+機器人、十一屏三網二雲和IIDM-SM創新商業模式。 由此,在鴻海的全球布局中,要借重夏普的是 SDP(堺10代廠)、智慧家電、LCD(薄膜電晶體液晶顯示器)、太陽能和核心部件(光電子元件、半導體零件)等。換句話說,夏普日後將在

物聯網、智能家電、綠環保和醫療設備等領域大顯身手。 目前,海內外共有43000名員工的夏普像一艘巨艦,歷經暴風雨,現在仍未駛進安全港口。2008年雷曼金融風暴前夜,夏普的液晶品牌電視「AQUOS」業績衝到頂點時,股價超過2000日圓,最高曾達2445日圓。當時,夏普的經營陣意興風發,開始認真地思考如何超越生涯勁敵松下和索尼,並以股價「5000日圓」作為逆轉勝的目標,畢竟在公司發展的歷史中,有多項產品研發曾是世界和日本第一。但是,才過了10年,股價最低時降至100日圓上下,若以時價算,則等於總額3兆日圓飛灰煙滅。被鴻海接管前(2015年4月止),負債達7千多億日圓,以致被揶揄連禿鷹基金都不

屑一顧,怪不得股東氣到跳腳,日本政府相關機構急忙搶救,全民哀嘆連連。 排名2016年全球執行長100強第40名的郭台銘,像一名艦長,為掌握夏普這艘船身的平衡,正調整重心,迎風破浪,尋找應進的航向。儘管鴻海很有自信,但一般台日財經觀察家咸認,企業重建通常需要2~3年以後才知真正的成效。或許因為如此,2016年9月,郭董在創新工廠年度峰會中(深圳舉行)坦承:「收購夏普是個極具挑戰的任務,2萬多個日本同事要融合在一起,是艱巨的工程。」一段話中,關鍵字就有「挑戰」、「融合」和「艱巨」。 被《財富雜誌》(2016年)評為全球500強第25名的鴻海,將如何重建夏普,重建過程中將遭遇哪些挑戰,以

及重建融合的綜效為何等等,都是本書探討的重點。另外,郭台銘想要日本人和夏普人想起他的時候,是什麼樣的印象?或者該如何呈現台灣並不熟悉的夏普,讓台灣人能逼近現實地了解它? 本書分為四章。第一章「不能分手的理由」,條理地交代鴻夏戀始末,以及鴻海為何非夏普不可的理由與贏得意中人歸的致勝關鍵等。據了解,這攸關鴻海的轉型策略及其與日本銀行的關係。 第二章「夏普的故事一:勝者必衰若滄桑」,分析百年老舖夏普由盛而衰的關鍵因素,包括巨艦決戰的失誤策略和自己主義的文化因素,並側面描寫衰敗後夏普的現狀。 第三章「夏普的故事二:誠意與創意的黃金年代」,從企業的光明面和經營的延續性角度,回溯夏普創辦

人早川德次的理念和精神,如何形塑了夏普具獨創性的文化及其光輝的過去。 接管夏普後,第8任社長戴正吳2016年11月發表,夏普的淨損額較3年前改善。但利潤仍是赤字,而且不完全是鴻海的功勞。2017年2月,副社長野村勝明宣布2016年會計年度(2016年10~12月)。純益42億日圓,終結了9季的虧損紀錄,顯示營業狀況有改善,但仍有負債(約6千多億日圓)不過,戴桑信誓旦旦,要在2018年帶領夏普從東京證券二部回到第一部,重返榮耀。所以,他實施了哪些重建措施?實施過程中遭遇什麼困難?鴻海的管理軟實力能充分發揮嗎?郭董說收購夏普是他的第二次創業。那麼,這個全球有120萬員工、年營業額約5兆元的領

導人,收購夏普的機會和挑戰各是什麼?都會在本書第四章「新生夏普與鴻海」中盡量釐清。 鴻夏戀這個2016年台灣和日本經濟圈最熱門的話題、至為關鍵的互動,正拉開序幕。 鴻海能否因與夏普結合而成為品牌公司?百年老舖夏普下嫁鴻海後能回春嗎?兩家企業身心靈能契合嗎?所有人都很好奇。本書試著從台灣人的角度,透過鴻海與夏普台日兩種不同文化的交會、衝突和發展的可能性,帶領讀者一窺鴻夏戀聯姻的背後與前景。 推薦序 台灣科技史的里程碑 在全球電子產業併購史上,鴻海與夏普的聯姻絕對是驚天動地的一篇。從鴻海表明要併購夏普開始,談判的過程就高潮迭起。中間還插入三星的注資,以及傳言中國廠商也將出手的訊息,

加上日本產業革新機構(INCJ)加入競局,更讓整個購併過程詭譎莫測。 除了競逐者眾外,夏普的態度也令人難以捉摸。對於鴻海的求親,其除了提出希望鴻海不要干涉經營權且不能裁員等消極條件外,自2012年來,會長、社長、員工、銀行、乃至政府方面的官員等,亦是一路交相變臉,時雨時晴,結論總是欲拒還迎。 ▼夏普欲拒還迎的理由 分析何以瀕臨倒閉的夏普在面對鴻海的誘人條件下,仍能矜持再三?觀察可能有以下幾點因素: 其一:談判身段的展示:夏普畢竟是擁有百年歷史的名門企業,特別是作為日本關西地區的產業龍頭,無論談判局勢如何險峻,這都是必然也必要的姿態。若雙方確認達成整併協議,則亦希望能確保

夏普員工日後在鴻家軍中,仍能保有某種程度的驕傲與尊嚴。 其二:夏普對鴻海的疑慮:日方根據2012年鴻夏第一次談判破局的經驗,鴻海郭董的條件雖然大器,但之後也因形勢改變而調整,給人口惠而不實之感;而企業文化的融合也是議題。一個以獲利和績效為優先的42年(鴻海於1974年成立)歷史的壯年企業,和一個講究年功序列及人情義理的關西百年老舖之間,單要交易就有難度,何況是牽涉到所有員工身家性命的購併? 其三:官方的態度。這包括金融風險與技術外流的權衡,以及日本政府在重整日本電子產業結構的主導權與發展方向等議題。舉例而言,在日本官方的觀點裡,日本這些叱吒一時的電子電機大廠,除了夏普外,後續還會有

持續爆發財務醜聞的東芝(相較於夏普,東芝擁有核電與國防技術,對日本政府是否容忍外資參與重整,會更加棘手)、索尼(日本最驕傲的電子品牌,也是對製造業寄託情感的所在)等名門,隨時都會面對破產的風險。唯有利用這些大廠發生重大危機的時刻,予以產業別的解構與重組(面板與面板併,家電與家電併,重工與重工併…),一方面可延續日本國產技術不致外流,二方面還能提升新公司的事業規模與客戶組合。 但最終夏普還是選擇鴻海,也獲得多數日本產業的支持,主要原因在於以下幾點:日本人認為日本企業積極地併購海外企業,如果自己拒絕被併購,恐遭國際社會詬病;外資企業收購日本企業,反而表現得比較好;無論從資金力或技術力看,鴻海

都是優質的企業;產業革新機構缺乏熱情,日本需要的是活力;日本企業缺乏自助的能力,只能指望外資經營;夏普傾頹,反映了日本電機業和政府已落伍,應向汽車業學習改革的精神;資金無國界,經營者是否夠專業才是重點,否則只是米蟲而已;日本應學習合縱連橫的併購策略;僱用問題最重要,員工是智慧財產;日本已沒有需要保護的技術,所以景氣才會如此低迷……等等。 ▼合作聯盟的陷阱 平心而論,以台灣一家成立42年的公司,能夠購併在日本擁有百年歷史、且曾經為其國人引以為傲的高科技公司,絕對是台灣科技產業史上一個重要的里程碑。而且其成敗牽引著台日電子產業合作未來的想像,以及台灣產業是否能夠藉由台日合作更上層樓,值

得國人給予更多的關注與祝福! 此一購併案若綜效可以發揮,將可為台日產業合作樹立一個卓越的典範,亦即日本的High touch(高感度)與High quality(高品質)與台灣廠商的Flexibility(彈性)與Speedy(速度)等優勢間應可發揮互補效益,那麼未來其他日本大廠有可能參考此一方向,而更加緊密兩國產業實質的合作,相信這也是相關支持者所最樂見的成效! 不過,企業間的融合要成功並非想像中容易,許多實證研究就指出,由於雙方互信不足、合作的目標不一致,或者各自投入的心力不足以提高彼此的績效,都常造成合作無法持續。尤其購併之後還可能衍生許多問題,如組織管理的複雜度提高、經營自

主權的可能喪失,以及技術的擴散與流失等問題,更是讓許多企業對合作與聯盟的腳步裹足不前,而這也是未來鴻夏合作需要面對的挑戰。 尤其值得一提的是,雖說過去台日產業合作有許多成功的案例,但大多是根據雁行理論的形式與作法,日本廠商以老大哥的身分將技術移轉給台灣企業,基本上是以指導方的姿態出現,而這也符合日本民族一直以來在亞洲所希望扮演之領導角色。反觀此次鴻夏戀,在電子產業發展歷程中有著輝煌歷史的夏普,正面臨創業百年以來最嚴酷的挑戰,而此時來下指導棋的竟是過去被指導的台灣後進產業,這對於文化相對保守封閉,並擁有民族優越感的日本人而言,真是情何以堪,這也是鴻海必須化解的議題。 鴻夏戀的過程,劇

情張力十足,讀者手上這本書從多元角度介紹鴻海夏普談判過程的各方的考量與思考,也分析了夏普的歷史與發展,對於日本企業的經營哲學與文化亦有深入的著墨,希望能更進一步窺探此一併購個案內情的讀者,本書不容錯過! 詹文男 中央大學資訊管理學博士、 資策會產業情報研究所(MIC)資深產業顧問兼所長 推薦序 鴻夏戀之後 2016年初,全球各大財經媒體的焦點,都集中在一齣名為「鴻夏戀」的商戰大戲。世界最大電子代工企業台灣鴻海集團,試圖以大規模注入資本的方式,兼併具有百年歷史的日本電子大廠夏普。這樁超大型的企業併購案,過程幾經曲折,最後竟在幾近破局的狀況下,峰迴路轉,雙方在4月2日簽訂合約,完成併

購程序;而在媒體形象上向來毀譽參半的鴻海郭台銘董事長,也再度躍上國際新聞的重要版面。 事實上,鴻海作為巨型的跨國企業,以往已發動過無數次的企業收購案,被媒體稱為台灣成吉思汗的郭董,經常透過兼併入股其他企業方法,一方面取得企業成長所需的關鍵技術;另方面則完成水平與垂直的分工整合,建立了鴻海帝國的事業基礎。然而,對鴻海、郭台銘本人,乃至關心高科技產業發展的人們而言,「鴻夏戀」卻不同於一般的企業收購行動,因為,這個大型的企業兼併案,不但牽涉極其困難的企業改造工程、改變原有的產業版圖,更觸動了交易各方複雜的民族情緒。 無怪乎,在併購案簽約當天,台灣傳媒似乎一掃政經低迷的陰霾,而有揚眉吐氣之感,韓

國媒體冷眼旁觀,認為「鴻海買走了日本的自尊心」。而日本各界則懷著不安的情緒,準備迎接另一次的黑船衝擊。 ▼收購日本企業門檻高 就企業經營與公司治理發展的歷史而言,企業間的種種分化或合併,不但是一種長期存在的常態現象,甚至可說是資本主義全球化擴展的重要動力。尤其,自1990年代以降,隨著新自由主義經濟思想的發展,各國政府不斷鬆綁各種公司法規,允許更為多角化、集中化的經營型態,加上區域間持續深化貿易整合,都使現今的企業兼併更接近一般商品交易,跨國間的企業整併活動,更形成一股新風潮。然而,在先進國家當中,日本的產業發展與市場型態較為獨特,因此,在跨國企業的整併過程中,注資、收購日本大型企

業,向來被視為是相對困難的工程,必須跨越較高的市場門檻。 首先,由於地理方面等條件限制,日本向來是個偏向內需且較為封閉的市場,而所謂「封閉」,主要表現在兩方面;一方面,在全球化的趨勢下,日本雖然必須與其他市場建立分工,但相對上仍較強調內部市場的特殊需求;另方面,日本是發展較早也相對成熟的市場,以往大多數日本人也認為鄰近國家較為落後,僅是本國企業輸出資本與低階技術產品的市場,對其他國家的企業文化與市場特色,缺少進一步了解的興趣。此外,日本市場重視生產與消費的穩定性,未必追求國外企業帶來的廉價商品或效率服務,因此也成為一種無形的進入門檻。 其次,日本企業的發展,最初都是民族產業型態,強

調滿足國內市場的自給自足,以替代對進口產品的需求。二戰後,雖因為日本政府調整產業政策方向,轉而強調出口,但當時主要受惠於低廉的匯率與優勢的技術條件,多數企業的經營心態與組織型態,並未針對國際市場的競爭需求而進行調整,在研發上也主要針對廣大且具高消費能力的內需市場。 傳統上,日本企業強調產業的整合協調,藉由穩定的勞資關係,以及產業上中下游的溝通互惠,追求產業與技術的穩定成長。有些以技術開發取勝的企業,更具備匠人心態,認為技術生產不是簡單的組裝零件,但他們過度追求技術突破,卻往往忽略了成本與效率。前述的日本式生產與企業經營,曾經獨領風騷,然而,一旦後進國家跨越了技術差距,快速追趕,傳統日式經

營模式便逐漸失去原有的優勢,甚至因為無法適應新的競爭局勢,紛紛敗下陣來。 另方面,具備技術優勢但經營績效落後的日資企業,雖是許多新興跨國企業企圖兼併、合作的對象,但這些經營出現破綻的日本公司,在組織制度上大都過於僵化,組織文化也較為封閉,導致在企業合併的過程中,不但必須耗費更多有形無形的成本,更可能因雙方的組織文化難以融合,反而難以達成原本預期的綜效。 此外,日本社會與媒體的集體心態,往往對外來企業與投資者,樹立起一道無形但卻聳立的高牆。近代以來,日本人的思維方式,主要是以日本為中心,將世界劃分西方與東洋各國的二元分立架構,普遍流行的「日本人論」,都是將西方視為學習、競爭的對象,一

方面,強調日本具有不同於西方的獨特性,無可取代;另方面,更認為,即便日本主動或被迫學習、吸收西方體制,日本文化具備的傳統底蘊,都足以將各種外來文化成分轉化為日本式的新內涵。 因此,現代企業體制,原本應是源自於西方的產物,但對於許多日本人而言,所謂日本式企業體制與組織文化,更近似傳統武士組織、匠人精神融合西方形式後產生的創新發明。由於日本社會與媒體具備前述的集體心態,因此,面對外來企業的投資或是收購,初期多半採取一種敵視或批判的態度,許多以商業競爭為主題的大眾文學或影視作品,更經常將外資與禿鷹掠奪者劃上等號,認為他們不了解日本企業具備的內在價值,竟將公司當作交易標的,破壞日本的企業倫理與文

化;而對於來自中國、韓國、台灣等後進國投資者,則大半被描寫為對日本的優秀技術別具心機,僅是企圖掠奪技術與專利。 另方面,一旦外來的企業兼併勢在必行,原本的敵視或批判,便逐漸轉為不安與質疑,許多媒體除了看壞外來兼併的可能綜效,經常批評外資企業必須適應日本的市場環境,降低對既有企業模式與商業秩序造成的衝擊,這些評論自然有所根據,但要求外部力量過分遷就所謂日本式的特性,往往也削弱了外來者所能帶來的「創造性破壞」,反而難以為日本經濟注入活水。個人認為,對於外來投資者而言,最難克服的障礙,恐怕便是此種極端強調日本特殊性的集體心態與衍生的消極抵制。 ▼一窺鴻夏戀最新發展 有趣的是,在「鴻

夏戀」成立前後,日本媒體與學界已有數本著作探討相關議題,而討論問題的方式與態度,也往往投射出前述的社會心態。對於日本作者而言,針對「鴻夏戀」的首要議題是探討夏普失敗的原因,以及鴻海採取的談判與收購策略,而由郭台銘帶領的鴻海經營團隊,經常出現的形象則是強勢霸道,靈活卻不太守信,重視成本效率而對研發缺少興趣,潛台詞則是源於夏普內部的失敗導致鴻海乘虛而入,而未必是因為鴻海擁有相對優越的經營模式;另方面,對於「鴻夏戀」的未來,則採取較為質疑的態度,認為鴻海應該漸進適應日本的環境,否則將因水土不服而導致失敗。 相較之下,鴻海是否具備改變日本既有經營模式的條件與能力?孕育鴻海的台灣市場與企業文化具備

何種特色值得日本借鏡等問題,在「鴻夏戀」討論議題上,多半是點綴性質並且流於片面。 相對於日文著作而言,在華文世界,除了財經媒體針對「鴻夏戀」進行的報導,這本作品,應該是針對相關主題進行深度調查、訪問,並且形成綜合論述的第一部報導作品,也是分析專著,而在內容上一定程度克服了現有日文作品的內在盲點,讓讀者能從更寬廣的角度認識「鴻夏戀」具備的意義與未來發展。 在本書中,作者運用流暢的敘事筆法與一個個精心架構的情節,透過四個不同章節,使讀者很快得以掌握原本複雜的商業收購案件,而且能夠獲得知識上的趣味。另方面,雖然,作者明示是希望透過台灣人的角度探討這項世紀收購案,但實際書寫時,卻是不偏不倚

,盡量容納來自台灣、日本,鴻海與夏普等多方面的視角,更全面展現了事件的整體過程。作者首先分析了以郭台銘為首的鴻海經營團隊為何執著於併購日本企業、積極選擇夏普作為目標的心態與想法,並且從另一個側面揭示了台灣與日本企業間既有相知扶持,同時又處於追趕競爭的複雜情結。 而後,快速且流暢地敘述「鴻夏戀」的曲折始末,建構了一幅相當完整的事件圖像。其次,則轉向由內外部原因,分析夏普為何從技術領先的創新者,一轉成為市場競爭的落敗一方,並且在併購案過程中暴露了領導階層的各種矛盾。同時,作者也從持平的立場分析,「鴻夏戀」延宕多時的原因,主要在雙方各自都有包袱與算計,並非鴻海或夏普單一方面造成多次談判破局。此

外,作者也回顧了夏普百年的發展歷史,讚許夏普既有體制具備的優點與技術專長,認為「鴻夏戀」的未來,在於鴻海必須發揮原有的成本效率與市場行銷能力,同時融合夏普原有的研發精神與技術優勢。 本書的最大特色,還在於作者持續追蹤「鴻夏戀」的最新進展,讓我們得以理解,一項大型的企業併購案(尤其是針對日本企業進行的收購案件),除了簽約當下帶來的刺激興奮與美好想像,實際上牽涉到各種複雜層面,企業間的融合、再造,未來是否能脫胎換骨?過程將更為曲折而且勢必有不少疼痛。 作者透過紮實的採訪,帶領我們進入夏普工廠、研究單位、股東大會角落,身歷其境,聆聽各方對於「鴻夏戀」的期待與不安。最後,相較於日本觀點,作

者客觀分析「鴻夏戀」的當下處境與未來挑戰,同時對於鴻海帶領的新經營團隊抱持相對樂觀的態度,也讓讀者得以認識故事未來方向,好奇的讀者如我本人,便十分期待作未來能帶給我們什麼新的最新故事? ▼冰冷數字後的溫度 認識本書的作者姚巧梅女士,應該遠溯至二十多年前,身為推理小說迷的筆者,當時是透過她的譯筆,才能接觸到台裔日籍小說家陳舜臣先生的成名傑作《枯草之根》。從此除了成為陳舜臣先生的書迷,也成為姚巧梅譯作的忠實讀者。因此,最初當她說要請我看份書稿時,直覺可能是份譯稿,但不料卻是份中文的原創稿件,而且並未告知我作者的大名。 然而,當我第一次接觸到書稿時,除了發現作者擁有相當紮實的採訪能

力、十分用功,而且書寫相當流暢,私下揣測應該是名記者出身的創作者。因此,在回函中除了基於史學出身背景的職業習慣,詢問一下資料來源與採訪方法,給予些淺薄的意見,在寫作方面根本沒能幫上什麼忙。沒想到,相隔若干時日,姚巧梅突然來信,告知我她本人就是這本著作的作者,並且誠懇邀我寫序,我才恍然大悟。而後,也更知自己見識淺陋,原來作者在赴日本留學之前,早已是位採訪經歷豐富的記者,除了擁有紮實的寫作訓練(遠非現今年輕記者所能比較),又具備深厚的學院內文學研究背景與翻譯經驗,因此能夠合理且熟練地構建故事,勾勒出鮮明的臨場畫面。 對於商業題材進行的調查報導,實際上是項辛苦的工作,難度絕不下於學院內的專門研

究。採訪者除了必須大量消化各種專業知識,方能形成具意義的問題,並且進行有效率的採訪;另一方面,商業報導並非單純呈現冰冷的數字,因為任何商業活動牽涉到都是人們的具體生活,尤其像「鴻夏戀」這般大型的企業收購案,影響的不只是企業的榮枯成敗,更包括成千上萬人們的未來生計,因此,採訪者必須親臨現場,聆聽不同的聲音,才能真正寫出具有溫度的報導內容。 作者在寫作本書的過程中,發揮了記者用腳跑新聞的功力,不但前往日本多處地方,親臨「鴻夏戀」裡的故事場景,透過採訪、書信往返或書籍和資料爬梳,記錄了有名有姓者多達數十人,除了經營層、專家學者、媒體記者,也包括第一線的研發人員與工廠資深技術員,也讓我們聽到了夏

普股東大會上股民們的心聲。然而,僅有豐富的採訪或書面資料,也不足以成為一部好作品,優秀的採訪報導必須從紛雜的資料形成觀點,再透過故事將分析觀點傳達給讀者,而學院的思考訓練應該也能提供不小的幫助。 因此,我們可以說,本書是結合了記者的採訪功夫與學者的思考訓練,提煉而成的報導故事,能夠同時提供讀者閱讀與思考的樂趣。 在台灣,以往受限於專業訓練與採訪上的各種限制,本土生產的優秀商業報導作品並不多見。然而環顧各國書市,商業報導作品不但常是暢銷書排行榜上的常客,精彩的商戰故事甚至被改寫為大眾小說或影視作品,例如讀者們耳熟能詳的《不毛地帶》、《華麗一族》、《魔球》、《大賣空》等日文、英文作品,

除了創造極高的商業價值,對於普及商業知識,提升對商業文化的理解等方面,也都發揮相當大的功能。 而我本人其實也相當偏好這類型的非虛構報導,此次藉受託寫序的機會,再細讀書稿,除了推薦本書、與讀者們分享閱讀的樂趣與心得,更希望本書出版能帶動優秀作者投入此一類型的寫作。最後,作為讀者的衷心盼望,期待作者經歷記者、譯者、學者等豐富生涯,再次華麗轉身成為一位非虛構作品的創作者,而這部出色的作品應該僅是個開始,未來能再帶給我們更多豐富的報導、精彩的故事。 陳思宇 台灣大學歷史學博士、內容力有限公司營運企劃長 第一章不能分手的理由:鴻夏戀始末2016年4月2日,是台灣和日本產業史上值得記錄的一天

。在大阪府堺市匠町的堺工廠裡,台灣電子帝王鴻海與日本百年企業夏普結為連理,決定命運與共。這場世紀婚禮,不僅是當天台日經濟新聞的頭條,也是重要的國際新聞,吸引了中外媒體記者300多人爭相目睹,會場進口處,夏普的社旗,隨 Foxconn(鴻海的英文社名)的社旗迎風飄揚。這一天,大阪風和日麗,和台灣人辦喜慶所期盼的天候一致。至於選擇在堺市的堺工廠簽署結盟合約,並非偶然。堺市鄰近港口,十四世紀就有「東方威尼斯」之譽。1960年代,新日本製鐵進駐後,臨海工業經濟更為活絡。後來,新日本製鐵撤離,2009年,由號稱世界第一大10代液晶廠的夏普堺工廠(簡稱SDP,Sakai Display Products)

,承繼原佔地127萬平方公尺的廣大面積,展開營運。迄今,此處仍是日本第一級行政區大阪府的工業重地,是日本從重工業轉型至電子工業的地標,同時見證了日本大型電機企業首度被新興國企業收購的歷史滄桑。2012年,鴻海對堺工廠出資37.61%(2016年增至53.5%),以與夏普共同經營的方式,專門生產4K液晶面板及太陽能電池等。在鴻海出資前,堺工廠因建廠費用高昂和營運成績不佳導致營業赤字。鴻海介入後,以一個月生產8萬枚尖端的10代面板,開工率達85%的成績,於一年後,獲得盈收400多億台幣的佳績。鴻海的經營手腕不脛而走。▼站在經營的交界點因此,稱堺工廠是鴻海在日本事業上的「起家厝」,也是台灣和日本企業

結盟的試金石應不為過。2016年7月1日起,夏普的新總部也遷移至此,原大阪阿倍野區長池町的舊總部脫售後又買回(據聞將做開發尖端技術等新基地)。8月22日,夏普百年的首任外籍社長戴正吳,向媒體發表談話並公布三大經營改革方針(重新認識業務流程、大幅提高成本意識、賞罰分明的人事制度)和組織異動(Box1),宣誓將帶領失去主導權的夏普,重拾競爭力。堺工廠是一座環保工廠,具備省能源及再創能源的能力,工序全自動化、無塵、二氧化碳排放量少,有「世界最先進的綠化工廠」之譽(Box2),曾獲大阪府首長設計獎。

導入智慧建築之實務研究

為了解決海的英文 的問題,作者戴成煜 這樣論述:

現代人對於科技要求越來越進步,逐漸地也想發展到人的週遭事物方面,而除了智慧型手機外,就是居住環境方面,為了求方便及科技並存,開始發展出智慧建築這項名詞,主要是結合科技、住家、環保等各條件所產生。本研究目的主要是了解建築業者如何將科技導入房屋內,做整合性的服務,並且知道目前智慧建築業者所面臨到的現況與如何去改善。本研究透過質性訪談方式,訪問相關建築背景之負責人來做出探討,探討業界的專家是如何看待智慧建築,以及相關的想法。從研究訪談結果得知,智慧建築業者對於結合物聯網科技,讓使用者可以更加便利,另外智慧建築系統導入社區管理應用與在政策的鼓勵或限制都是會影響的關鍵因素。

海的英文的網路口碑排行榜

-

#1.彭文正遭通緝…跨海連線曝「蔡英文愈加不利」 他嗆聲「下 ...

他也在節目中預告,有一名部長級的官員將被控告,且他不會等到2024年才發動反攻,「我認為蔡英文等不到那時候」。至於其他貪贓枉法的司法、政務官員,他也 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#2.内海- 维基百科,自由的百科全书

內海是對被陸地環繞的海之泛稱,但隨著各地風情的不同而有不同定義。 目录. 1 概述. 1.1 中文; 1.2 日文; 1.3 英文. 2 參考資料; 3 參見. 概述[编辑]. 中文[编辑]. 於 zh.wikipedia.org -

#3.形容海边的优美句子英文 - 九库说说

关于海边的英语句子。海,清凉的温情里有着幸福的悠荡,汹涌的波浪里也有爱的光华;梦,在深海的激流里开花,唱出的歌谣带着真情的童话。 於 www.9kuss.com -

#4.海蘆筍的英文_海蘆筍翻譯 | 健康跟著走

營養豐富,富含蛋白質、胺 ...,海蓬子的商品名为西洋海笋,有“海人参”和“植物海鲜”之美誉,亦称为“海芦笋”、“海菜豆”等。这是一种利用海水灌溉种植的蔬菜,分布于北亚和 ... 於 info.todohealth.com -

#5.關於茫人海的英文翻譯 - 中英物語ChToEn

以下是類似茫人海的翻譯. 茫茫人海. 英文例句. Bride: Among the sea of people, I found you. Bridegroom: I found you first. I can be surrounde. 於 www.chtoen.com -

#6.海的英文怎么写 - 百度知道

海的英文 写作:sea. sea. 英[si:] 美[si:] n. 海; 海洋; 许多; 大量;. [例句]A stream meandered towards the sea. 一条小溪蜿蜒流向大海。 [其他] 复数:seas. 於 zhidao.baidu.com -

#7.海的英文怎麼說 - 查查在線詞典

海的英文 翻譯: marine (maritime; oceanic)…,點擊查查綫上辭典詳細解釋海的英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯海的,海的的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#8.入驻地址的英文翻译-其他问题 - 深圳市前海管理局

问:前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),这个地址的英文翻译是什么? 答:Shenzhen Qianhai Commerce ... 於 qh.sz.gov.cn -

#9.海的顏色- 翻譯: 這個的英文怎麼說? - 英語討論區-

海的顏色- 翻譯: 這個的英文怎麼說? - 英語討論區, English.com.tw = English(英語) + .com(網際網路) + .tw(台灣) . English.com.tw 是一個會員互助 ... 於 www.english.com.tw -

#10.海的英文翻譯 - 海词词典

- (大洋靠近陸地的部分,有的大湖也叫海) sea; big lake: the Bohai Sea; 渤海. put out to sea; 出海 · - (形容容量、口氣等大) extra large; of great capacity: a ... 於 dict.cn -

#11.波海三國國會訪團晉見蔡英文:此行來台展現團結之意 - 自由時報

蔡英文總統今日上午在總統府接見「波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團」,總統強調台灣願意與歐洲朋友,一起捍衛共享的價值,確保民主自由 ... 於 news.ltn.com.tw -

#12.容易說錯的英文!「那裡的風景真美」該用"View"還是"scene"?

「那裡的風景很美」,這個句子要講成英文,錯誤率高達九成。 (X) The scene is beautiful. (X) It's beautiful sight. 1.Scenery 風景. 廣告. 於 www.businessweekly.com.tw -

#13.「跟海有關的英文歌」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

跟海有關的英文歌資訊懶人包(1),第一次在這一版發文,不知道發在這邊對不對,我們系上要為國小生辦一個英文品格營,這次營隊的主題是海洋,我們要教小孩們跳和唱, ... 於 1applehealth.com -

#14.人山人海的英文到底应该怎么表达!

一般,说话者通常要在台上或高处,才有「人海」的感觉. 例句:. There's always a sea of people everywhere during the Spring Festival travel rush ... 於 www.sohu.com -

#15.海的女儿(英文原版)在线收听 - 喜马拉雅

欢迎收听海的女儿(英文原版),您可以免费在线收听或下载海的女儿(英文原版)中的所有优质音频内容,更多精彩,尽在喜马拉雅FM。 於 www.ximalaya.com -

#16.接見波海三國訪團蔡英文:立陶宛明年初來台設代表處- 政治

台灣駐立陶宛代表處日前宣布掛牌運作,蔡英文總統今天接見波海三國國會議員訪問團透露,明年初立陶宛也會在台灣設立代表處。立陶宛國會友台小組主席馬 ... 於 www.chinatimes.com -

#17.海的英文翻譯| English-Chinese Dictionary - 英漢字典

surname Hai , ocean , sea , CL:個|个[ge4],片[pian4] , great number of people or things , (dialect) numerous , 於 cdict.net -

#18.「三接是台灣淨零轉型關鍵!」蔡英文視察藻礁:環保 - 遠見雜誌

蔡總統今早首先來到桃園觀新藻礁,由桃園市海管處進行簡報說明藻礁保育情況;第二站來到三接工程所在地大潭藻礁,經濟部次長曾文生說明三接外推避開藻礁, ... 於 www.gvm.com.tw -

#19.出發去海邊囉!與海有關的英文單字

編輯/Lily 夏天到了,來去海邊吧! Crown Academy of English整理出從交通到海邊玩水的單字,一起來學學吧! 和交通有關的單字: Walk 走路Tram 電聯 ... 於 tw.englisher.info -

#20.看保護環境影片學英文~ (翻譯) - TOEIC 攻略研習部落格

How Saving the Oceans Can Feed the World 為什麼拯救海洋能供養這這世界Our blue planet is at a crossroads. Soon the. 於 yaki0310.pixnet.net -

#21.關於海洋的英文句子 - 果果勵志網

關於海洋的英文句子引薦:1、海,清涼的温情裏有着幸福的悠盪,洶湧的波浪裏也有愛的光華;夢,在深海的激流裏開花,唱出的歌謠帶着真情的童話。 於 www.gglzw.com -

#22.夏天到來!趕緊來學學海邊英文! - 希平方

游泳裝備 · Swimsuit 泳衣 · Bikini 比基尼 · Swimming cap 泳帽 · Swim trunks 泳褲 · Boardshorts 海灘褲 · Flippers 蛙鞋 · Goggles 蛙鏡 · Earplugs 耳塞. 於 www.hopenglish.com -

#23.我最喜歡的就是海英語怎麼說

The most beautiful thing for me is to go to the seaside. Ⅱ 用英文說:我非常喜歡大海,怎麼說. I love the sea very much. I enjoy the sea.(enjoy ... 於 www.cdswsjxx.com -

#24.109年海巡法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)

千華數位文化, 龍宜辰, 許願, 劉似蓉, [海巡特考]. 大陸政策與兩岸關係模擬試題演練( ) 1.下列何者授權制定「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」? 於 books.google.com.tw -

#25.人生海海的英文

Keyboard. 汉语; 英语. 人生海海 · Life will be okay, happy go lucky. 人生海海翻译人生海海英语人生海海英文. English Dictionary Online - 中国英语词典} 於 englishdictionaryonline.org -

#26.看海的英文怎麼說

看海英文. by the seaside. 看: 看動詞1. (守護; 照料) look after; take care of; tend 2. (看押; 監視; 注視) keep under surveillance. 於 dict.site -

#27.《地獄公使》跨海訪問/演員驚:英文翻譯是天才劉亞仁笑倒出鏡

Netflix原創戲劇《地獄公使》即將在19日下午3點全球同步上線,導演延尚昊、主演劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒、梁益準近日接受線上聯訪,5位主演 ... 於 star.ettoday.net -

#28.關於海的英語諺語- 經典的句子 - 皮皮勵志網

1、魚攪不渾大海,霧壓不倒高山。 Fish can't stir the sea, fog can't overwhelm the mountains. 2、小事是大事的根,海水只怕一滴漏。 於 www.pplzw.com -

#29.波海3國好友來了!蔡英文揭共同點:台灣也走過威權統治

蔡英文提到,藉這個機會,她要特別謝謝立陶宛,在今年疫情嚴峻的時候,兩度對台捐贈疫苗,展現民主盟友相互扶持的精神,這段時間以來,雙方在各項交流密切 ... 於 www.setn.com -

#30.接見波羅的海3國議員訪問團蔡英文:走過威權、爭取自由

蔡英文感謝立陶宛在今年疫情嚴峻時,兩度捐贈疫苗給台灣,展現民主盟友相互扶持的精神,也期盼與拉脫維亞、愛沙尼亞在各領域都有合作交流。台灣和波海三國 ... 於 ctee.com.tw -

#31.形容海的英文形容词_形容海洋的英语 - 三人行教育网

网友问题:形容海洋的英语? · 网友问题:求英语中描述山河湖海之类自然景观的单词或词组? · 网友问题:用英文对沙滩和海洋来形容词? · 网友问题:海边的形容词? · 网友问题 ... 於 www.3rxing.org -

#32.海空戰力提升條例三讀通過蔡英文讚:有助提升國防自主

立法院昨日(23日)三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」,明定特別預算上限為2400億元,為期5年,購買八大防衛系統。對此,總統蔡英文今日(24 ... 於 tw.appledaily.com -

#33.求個寓意和海有關的英文名是女生哦。不要太普遍的那種大家

求個寓意和海有關的英文名是女生哦。不要太普遍的那種大家,1樓風之御行者doris, 多莉絲希臘, 來自大海的海洋女神mamie, 梅蜜, 希伯來反抗的苦澀海 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#34.带有海的英文名(有海的含义的英文名) 62个

精选与有海同音的罕见的英文名共计62个,每个名字都附带了发音,而且发音美妙,都是比较冷门的英文名,给人一种理解力强精悍的印象,取英文名已经成了 ... 於 www.qdcent.com -

#35.海は英語でなんて言う?“sea”“ocean”の違いや - ECC ...

He called it “Mar Pacifico,” which means “peaceful sea” in English. 「太平洋」という名前は、ポルトガルの探検家フェルディナンド・マゼランが1521年の世界一周で、 ... 於 foreignlang.ecc.co.jp -

#36.与海相关的英文词汇 - 怎样背单词

【 与海相关的英文词汇】 sea 海; high seas/open sea 远海; gulf 海湾; strait 海峡; harbour 港口; wave 浪; shore 海岸; ocean 大洋; ... 於 skill.qsbdc.com -

#37.鯤海是什麼意思,鯤海的解釋反義詞近義詞英文翻譯 - 詩詞大全

鯤海 [kūn hǎi] · [鯤海]基本解釋 · [鯤海]詳細解釋 · [鯤海]百科解釋 · [鯤海]英文翻譯 · [鯤海]相關詞語. 於 iccie.tw -

#38.從拼字、文法、標點符號到髒話,《紐約客》資深編輯的字海探險

書名:英文的奧妙:從拼字、文法、標點符號到髒話,《紐約客》資深編輯的字海探險,原文名稱:Between You & Me: Confessions of a Comma Queen,語言:繁體中文 ... 於 www.books.com.tw -

#39.波海三国议员见蔡英文议员:帮助台湾就是帮助立陶宛 - DW

波罗的海三国的议员29日上午与台湾总统蔡英文会晤,双方都提到确保民主自由价值的重要性。立陶宛国会友台小组主席马玛窦在接受德国之声访问时也提到, ... 於 www.dw.com -

#40.波羅的海3國議員訪團今拜會蔡總統 - Yahoo奇摩

波羅的海三國國會議員,由立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇率領首次搭機訪台,意義重大,今天一早,總統蔡英文在總統府接見波海的三國國會友台小組主席, ... 於 tw.yahoo.com -

#41.【運貨必備英文】出貨進貨/海運/清關/報關行/簽收/材積/電放 ...

貨品需要進出貨,就會牽涉到用甚麼方式進出貨,貨運的運輸方式叫做shipping method,而以下我們會介紹海運、空運以及快遞的運輸方式怎麼說! 海運. 海的英文就是sea 或 ... 於 english.cool -

#42.雅思写作70个成语的英文表达之人海战术

雅思写作,成语的英文表达,雅思备考,新东方网整理了雅思写作70个成语的英文表达之人海战术,更多相关信息请关注新东方网留学频道。 於 ielts.xdf.cn -

#43.【English】水的相關單字 - 韋恩食記

海平面上升將加速海岸侵蝕,並淹沒人口稠密的島嶼和低窪的沿海平原。 ... 韋恩食記 水英文 海洋英文 湖泊英文 河流英文 海峽英文 液體英文 地下水英文 海嘯英文 海岸 ... 於 qwe6325551.pixnet.net -

#44.睿课堂| 英国人都赞不绝口的文章如何写(2)对海洋和海浪的描写

下一个章节里小米老师会告诉你如何用生动的语言描写森林。 http://weixin.qq.com/r/nTrQyKfEHvphreOr92_P (二维码自动识别). 发布于2018-10-09 07:17. 英文写作. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#45.快新聞/海空戰力提升條例三讀通過蔡英文曝3重點

立法院昨日三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》,總統蔡英文今天說明這項條例的3個重點,包含快速提升海空戰力、優先採購國內自製武器、大向 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#46.'海' 的英语Translation | 柯林斯汉语- 英语词典 - Collins Dictionary

'海' 的英语Translation of | 官方柯林斯汉语- 英语词典网上词典。10 万条简体中文单词和短语 ... 人海 (rénhǎi) sea of people ... 海的翻译—— 柯林斯中文到英文词典 ... 於 www.collinsdictionary.com -

#47.海的英文怎麼說? - 劇多

海的英文 怎麼說? · 1、arctic ocean n. 北冰洋 · 2、ocean floor 洋底,大洋底;海底 · 3、ocean environment 海洋環境 · 4、ocean current 洋流,海流 · 5、 ... 於 www.juduo.cc -

#48.愛情海即愛琴海,Aegean Sea(英文名) - 中文百科知識

愛情海即愛琴海,Aegean Sea(英文名),ΑιγαίοΠέλαγος(希臘文名)、エーゲ海(日文名)。愛琴海是地中海東部的一個大海灣,位於地中海東北部、希臘和土耳其之間。 於 www.easyatm.com.tw -

#49.立陶宛台灣代表處明年初設立友台小組:挺台政策獲民意支持

蔡英文說,她也期待他們可以分享波海三國深化民主的經驗,一起見證台灣對開放政府、開放國會、擴大公民參與的努力。 她表示,要藉此謝謝立陶宛在今年疫情 ... 於 newtalk.tw -

#50.承諾10億生態保育基金蔡英文拋三接、藻礁3關鍵「環境 - 鏡週刊

面對1218四項公投案,總統蔡英文為證明三接(天然氣第三接收站)工程不會造成藻礁生態影響,今(25日)上午親自前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#51.我好想去看看海的英文翻譯

我好想去看看海的翻譯結果。 ... 結果(英文) 1: [復制]. 復制成功! I want to go to look at the sea. 正在翻譯中.. 結果(英文) 2:[復制]. 復制成功! 於 zhcnt2.ilovetranslation.com -

#52.描写海的优美英文句子

本文主要为您介绍描写海的优美英文句子,内容包括描写大海的英文语句,描写大海的英语句子,描写海南风景的优美英语句子。Walk along the Seashore-海滨漫步A Walk ... 於 www.taoduyx.com -

#53.海( hai / hăi ) - sea 的英文翻译 - Han Trainer Pro

英文 翻译: 海( hai / hăi ) (英文翻译: "sea")(汉字包括拼音字母,发音(普通话即标准汉语,由以汉语为本族语的人发音,而非语音合成) ,英文翻译也是一样. 於 www.hantrainerpro.com -

#54.去看海用英語怎麼說? - 雅瑪知識

[例句]從此,我有了一個夢&看海。 ... 儘管很想去看海用英文怎麼說 ... 我也想去看海玩海吃海翻譯成英語是:I also want to see the sea play the sea ... 於 www.yamab2b.com -

#55.海的英文怎么说 - 沪江网校

海的英文 : ocean sea. 参考例句:. To get a raft and float on the sea 乘桴浮海; ocean goer 远洋船,海洋船; a sandy bottom 沙质的(海)底 ... 於 m.hujiang.com -

#56.Sea, Ocean, Beach の違いは?〜海にまつわる英語表現

Sea, Ocean とBeachの違い、意外とあやふやな方が多いのではないでしょうか?今日は「日焼けする」や「日焼け止め」の適切な表現の仕方など海で使える ... 於 hapaeikaiwa.com -

#57.エイを英語で何という?覚えておきたい表現2選

「エイ」の英語表現は英文によって変わります。そこで例文と動画でわかりやすく解説しました。 ... 発音と読み方:レイ; 長くて狭い尾を持つ大きくて平らな海の魚。 於 www.rokutanjuku.com -

#58.有關海的英文句子 - 三度漢語網

有關海的英文句子 ... 1、千條小河歸大海,各種榮譽集體來。 Thousands of rivers return to the sea, and all kinds of honors come together. 2、莫在人前誇海,強中還有強 ... 於 www.3du.tw -

#59.海的英文名怎麼寫,怎麼讀,海浪的英文名怎麼寫 - 多學網

海的英文 名怎麼寫,怎麼讀,海浪的英文名怎麼寫,1樓匿名使用者海sea 音標是si 2樓宮文濱海sea,h i 又稱為大海,是指與大洋相連線的大面積鹹水區域, ... 於 www.knowmore.cc -

#60.全民學英文

喜歡看海嗎?靜靜的看著海浪一波一波的湧上再消失真的很讓人平靜,不過在欣賞海景之餘,也讓Anna帶大家看看5個跟水有關的片語吧。 於 www.facebook.com -

#61.安徒生童話:The Little SeaMaid 海的女兒 - 愛薇塔樂學英文

安徒生童話:The Little SeaMaid 海的女兒. FAR out in the sea the water is as blue as the petals of the most beautiful corn-flower, and as clea. 於 evita6804.pixnet.net -

#62.海的寓言 - 第 63 頁 - Google 圖書結果

... 我的经验,每篇 2000 字的评论文章所必须集结的网上的文字信息(不包括图形信息) ,以“ mhtml ”格式计算,大约要占用 20MB 的存储,这相当于 1000 页左右的英文打印稿。 於 books.google.com.tw -

#63.浩瀚如海的英文怎麼說 - TerryL

浩瀚如海 的英文怎麼說. 浩瀚如海英文. be vast as the ocean; huge quantities. 浩: Ⅰ形1. (浩大) great; vast; grand2. (多) a great manyⅡ名詞(姓氏) a ... 於 terryl.in -

#64.關於海洋的單字,你知道多少呢?@線上英文首選|MySkylines我 ...

Sea 海Ocean 海洋Seabed 海底Sea cave 海穴Seashore 海邊Shore 海岸Shoreline 海岸線Beach 海灘Archipelago 列島Atoll 環礁Bay 海灣Coast ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#65.攜手護海灘----「淨灘」英文怎麼說? - AMC 空中美語

今天就來教大家「淨灘」時需要準備些什麼工具、要如何穿著?以及英文單字如何說! 淨灘. ♻ beach cleanup 淨灘. 於 blog.english4u.net -

#66.女生英文名字

Abigail 愛比蓋爾 Ada 愛達 Agatha 阿加莎 Adelaide 愛得雷德 Adelina 愛得乃納 Alethea 艾妮沙亞 Aggie 阿吉 Agnes 艾格妮斯 Aileen 愛琳 Alex 愛歷克斯 Alexandra 亞歷山卓拉 Alexis 亞歷克西斯 於 www.yces.chc.edu.tw -

#67.人海戰術的英文怎麼說

人海戰術的英文:huge-crowd strategyhuge是什麼意思:adj. 巨大的This is a coat with a huge beaver collar.這是一件大河狸領外套。Rosanna stifled a huge. 於 tw.insci.cn -

#68.接見波海三國議員蔡英文:願分享對抗假訊息經驗| 政治

蔡英文總統今天在總統府接見波海三國國會友台小組主席及議員聯合訪問團,蔡總統提到,我國和波海三國都走過威權統治和爭取自由的... 於 udn.com -

#69.總統:台灣與波海三國走過威權了解民主得來不易 - 新唐人亞太 ...

總統蔡英文今天接見波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團時指出,台灣和波海三國都走過威權統治、爭取自由的道路,也都深刻了解民主得來 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#70.台船千噸級海研船獲台灣精品金質獎

台船公司近年投注國艦國造,首度設計與建造的1000總噸級海洋研究船「新海研1號」,除獲得中國造船暨輪機工程師學會「2021年度船舶獎」外, ... 於 www.epochtimes.com -

#71.oceanの意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書

の)海、たくさん ... 1((ふつうthe ~))大洋,海洋;海(seaは「海」をさす一般的な語でoceanは通例sea ... 学校向け英語ライティングテスト|英検対策のための英文添削. 於 ejje.weblio.jp -

#72.海的英语单词 - 新华字典

中文, 英文. 海, surname;ocean;sea. 大海, sea. 沧海, blue sea. 滨海, to border on the sea. 碧海, blue sea. 海岛, island. 海带, sea tangle;kelp. 於 xh.5156edu.com -

#73.「茫茫人海」的英文怎麼說? - 中英物語ChToEn 知道 - Zi 字媒體

茫茫人海的英文例句. Bride: Among the sea of people, I found you. Bridegroom: I found you first. I can be surrounded by ... 於 zi.media -

#74.《十九大第一槍》: 天津紅權黑金 - Google 圖書結果

可查詢到的是,于學偉與瑞海諸多下屬唯一交集出現在天津恒綠生物製藥科技有限公司, ... 直到2013年2月,中化濱海的英文網站上的“總經理致辭”署名仍是于學偉。 於 books.google.com.tw -

#75.海的英文 - Ecofuel

海的英文 就是sea 或ocean,當我們要表達「透過海來運送貨物」時,可以直接說ship by sea 或ship by ocean;而若要單純指「海運」這個名詞,則可以使用sea freight 或ocean ... 於 www.ecofuel.me -

#76.有關水或海洋的英文名字@ blog :: 隨意窩Xuite日誌

海. Sea 湖. Lake 溪. Creek 另外,你也可以看看意見欄的討論,吉祥月大大之前也幫網友 ... 檢視圖片逸筑網友您好~我在百度搜尋資料找到以下有關水的英文名字。 於 comicck.com -

#77.有关于海的英文诗欣赏 - sanwen.net

大海潮起潮落,这在我们看来是屡见不鲜的事。小编整理了有关于海的英文诗,欢迎阅读! 有关于海的英文诗篇一. The Sea 海. 於 u.sanwen.net -

#78.蔡英文感謝立陶宛捐疫苗盼與波海3國強化多方合作 - 毅傳媒

波羅的海3國國會議員團昨日抵達台灣,參加外交部與立法院、美國國際民主協會(NDI)及台灣亞洲交流基金會(TAEF)於12月2、3日在台北喜來登大飯店所舉辦的 ... 於 yimedia.com.tw -

#79.【2021開放國會論壇】游錫堃爆墨西哥議員來台波海3國議員明 ...

【2021開放國會論壇】游錫堃爆墨西哥議員來台波海3國議員明拜會蔡英文、蘇貞昌. 開放國會論壇由外交部與立法院、美國國際民主協會(NDI)及台灣亞洲 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#80.加薪、年終獎金的英文怎麼說?一次學會22個薪水相關單字

談加薪、談福利該怎麼用英文開口?年終獎金跟職務加給的英文又是什麼?跟著VoiceTube一起解開薪水英文的各種表達方式,在職場談錢無往不利! 於 www.storm.mg -

#81.海的聲音的英文單字 - 漢語網

【海的聲音】的英文單字、英文翻譯及用法:the sound of sea海的聲音。漢英詞典提供【海的聲音】的詳盡英文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#82.关于海的英文名字(象征大海的英文名) 54个

关于海的英文名字(象征大海的英文名) 54个 · 1. maeryn(梅林) · 2. meike(迈克,美克) · 3. Hallie(海列,哈莉,哈利) · 4. imogyn(伊莫金恩) · 5. Haydee(海迪,海 ... 於 www.mh868.com -

#83.ocean, land, island... 從這些你都會的單字,輕鬆擴充單字量

不用擔心,如果「背單字」就是你一直以來恐懼英文的重要原因,那麼,這部影片可能就會 ... 7. ocean 海洋;海;大量; 8. sea 海;海洋;大量;一大片 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#84.關於海的英文諺語- 勵志人生谷

關於海的英文諺語 ... 1、千條小河歸大海,各種榮譽集體來。 Thousands of rivers return to the sea, and all kinds of honors come together. 2、莫在人前 ... 於 www.lzrsg.com -

#85.seaやoceanだけじゃない!?海に関する英語表現5選

「海」を意味する形容詞が「marine」です。 だから、祝日「海の日」の英訳は「MarineDay」なのですね。 marine life(海洋生物) ... 於 toeic-990.net -

#86.公投前重返桃園關心藻礁蔡英文重申三接為三贏方案 - 環境資訊 ...

蔡英文強調,再外推方案把接收站推到離岸1.2公里,距離大概是從桃園大廟走到桃園市政府,「讓船的卸收工作不會影響到岸邊生態,也不會挖到海下礁石,達到 ... 於 e-info.org.tw -

#87.“瀏海” 的英文怎麼說? - Sammy 老師

有玩臉書或Plurk 的人記得幫我按上面的標誌推一下哦~) ”瀏海” 在英文裡的說法是bangs (要用複數) 另外也有一個說法叫fringe (用單數) bangs 是美國和 ... 於 blogs.teachersammy.com -

#88.有关大海的英文诗歌 | 海英文詩 - 訂房優惠報報

海英文 詩,大家都在找解答。 大海,是蓝色而一望无际的。他给予了人们无限的遐想,在这海洋之中,我们似乎能看得到梦想,也能看到希望。有关大海的英文诗歌。 於 twagoda.com -

#89.月海的英文翻译與發音

月海英文翻譯: 月海[yuè hǎi] lunar mare ..., 學習月海發音, 月海例句盡在WebSaru字典。 於 tw.websaru.info -

#90.總統:台灣與波羅的海三國走過威權了解民主得來不易[影] | 政治

總統蔡英文今天接見波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團時指出,台灣和波海三國都走過威權統治、爭取自由的道路,也都深刻了解民主得來 ... 於 www.cna.com.tw -

#92.關於海的英文句子描寫大海的英文語句_句子大全網

老人與海英文版. 海明威的句子特點就是沒有一個多餘的字。 好句子:. ①“But a man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated.”. 於 www.barnes-pump.com -

#93.小朋友學英文-海織兒的海灘行 - 常用英文Blog

小朋友學英文-海織兒的海灘行 ... It is packing time!! Baby Hazel has planned to spend her day in the beach. Help her pack all the required items ... 於 davytw.pixnet.net -

#94.「海怪」英文翻譯及相關英語詞組- 澳典漢英詞典

海怪. 1.sea monster. 「女怪」的英文. 1.lamia. 「真怪」的英文. 1.odd. 「怪脈」的英文. 1.paradox pulse. 「驚怪」的英文. 1.surprised. 2.amazed. 「火怪」的英文. 於 hanying.odict.net -

#95.「sea」と「ocean」の違いって何? “海”にまつわる英語表現 ...

7月の第3月曜日は「海の日(Marine Day)」。連休最終日でもあり、旅行をしている人や家族で過ごす人など様々だろう。一般的に、“海”は英語で「sea」 ... 於 juken.oricon.co.jp -

#96.阿妹A-Mei - 聽海Listen closely to sea 英文歌詞 - KYLIE BLACK

阿妹A-Mei - 聽海Listen closely to sea 英文歌詞. Music Video Ver. ... 夜夜陪著你的海 心情又如何. How do you feel about facing the sea every ... 於 kyliexblack.blogspot.com -

#97.意思为海的女儿的英文名字193个

意思为海的女儿的英文名字,有Nina(妮娜)、Goetzmann(戈茨曼)、Boutillier(布蒂利耶)、Natoya(纳托亚)、Dunwoody(邓伍迪)、Heeger(希格)、Harriot(哈里 ... 於 www.ahwebi.com -

#98.关于海洋的英文句子,优美句子 - 句子大全

1、海,清凉的温情里有着幸福的悠荡,汹涌的波浪里也有爱的光华;梦,在深海的激流里开花,唱出的歌谣带着真情的童话。 The sea, cool warmth with a ... 於 www.818rmb.com