海膽構造的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高橋潤,佐藤秀美,土田美登世寫的 壽司的科學:從挑選食材到料理調味,以科學理論和數據拆解壽司風味的奧祕 和大石正道的 大人的生物教室:透過85堂課理解生命的起源與存在都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【食物解碼】海膽可吃部分不是「膽」 你知道自己在吃什麼嗎?也說明:海膽 的身體構造特別,口部朝下,以大型藻類為主食,當精子和卵子成熟後便會排出體外在海裏繁殖。由於海膽喜歡黑暗的環境,因此白天多隱藏在珊瑚礁或石 ...

這兩本書分別來自麥浩斯 和台灣東販所出版 。

國立高雄科技大學 水產食品科學系 郭家宏所指導 陳春美的 添加膠原蛋白粉於麵條質地、感官與營養成分特性的影響 (2021),提出海膽構造關鍵因素是什麼,來自於魚鱗、豬皮、魚膠原蛋白、豬膠原蛋白、麵條。

而第二篇論文國立臺灣大學 生命科學系 郭典翰、游智凱、蘇怡璇所指導 蔡馥宇的 無脊椎後口動物 FoxP 基因的演化 (2019),提出因為有 演化、發育、FoxP 轉錄因子、頭索動物、半索動物、棘皮動物的重點而找出了 海膽構造的解答。

最後網站對稱中的不對稱 胚胎發育的不對稱控制 - 知識天地則補充:對早期胚胎的左右不對稱發育機制以及最近在海膽胚胎兩側發育調控的新發現做一介紹。 ... 中,發育生物學家發現早在形態上能夠區分左右構造的不同之前,基因表現就已經 ...

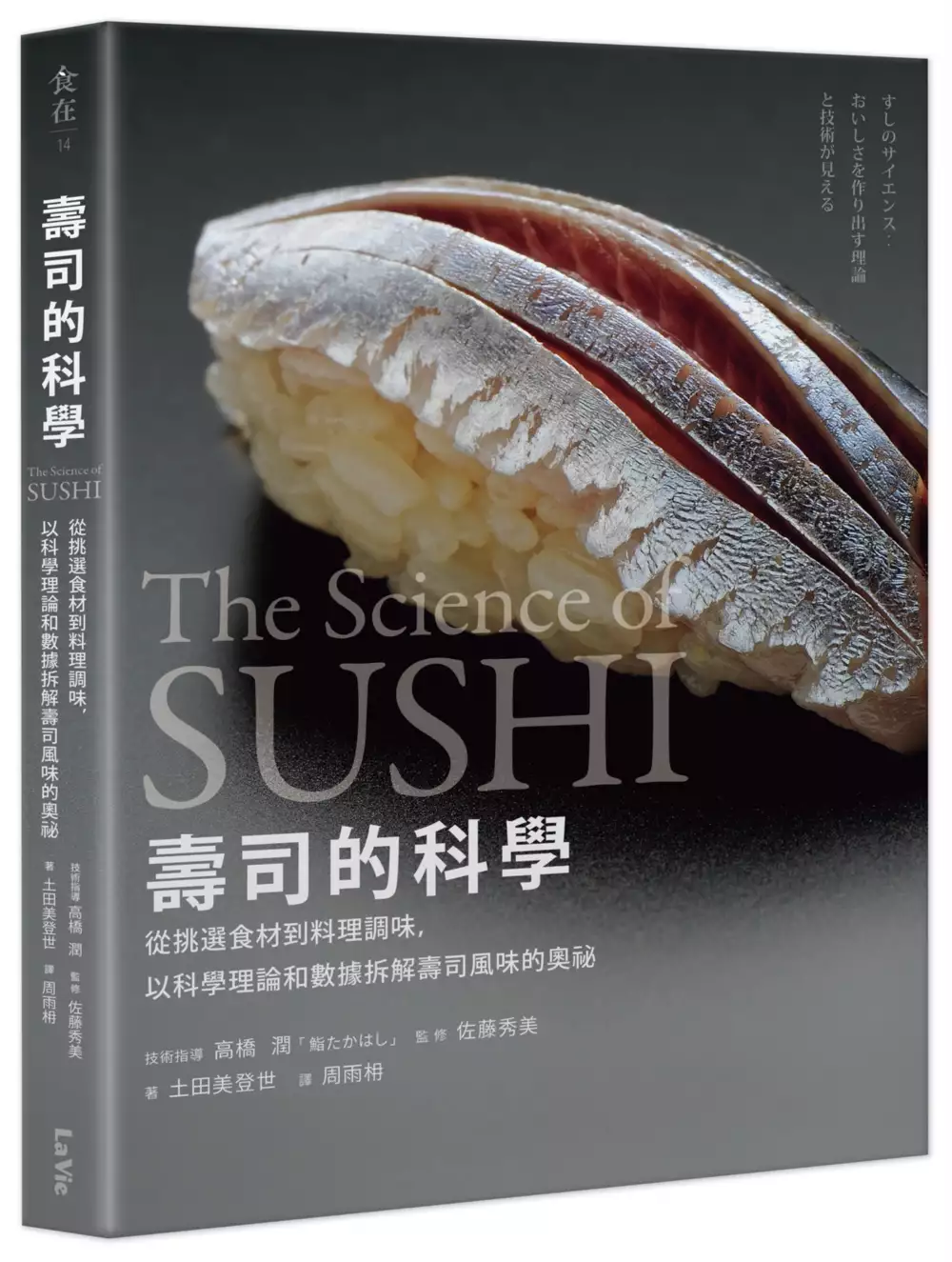

壽司的科學:從挑選食材到料理調味,以科學理論和數據拆解壽司風味的奧祕

為了解決海膽構造 的問題,作者高橋潤,佐藤秀美,土田美登世 這樣論述:

造型優美又能表現出食材風味的壽司, 是凝縮了職人手藝、漁產知識、科學計算的結晶。 為什麼壽司飯要在白飯中加醋? 魚在水洗處理時要用淡水而非鹽水的考量是? 大多數的壽司店不用最新鮮的鮪魚,而喜歡熟成鮪魚的原因是? 專業壽司師傅X食物學博士 聯手破解美味壽司背後的科學原理與技術! 壽司是風行全世界的食物。乍看只是醋飯和生魚片的組合搭配,但美味的背後,其實可以拆解成許多有依據的科學原理。其鮮度、口感、肉質,會因漁獲季節、尺寸、殺法、熟成時間、刀工切法等因素而有不同變化,可說是由無數知識與技術累積而成的飲食文化。 本書由曾於米其林三星壽司店「壽司齋藤」修業六年後於銀座開設「壽司高橋」的主

廚高橋潤進行技術指導,加上有食物學博士學位的專業營養師監修,以豐富詳盡的照片、圖表、步驟圖解說壽司魚種、部位的特性、事前處理及握壽司技巧,更穿插各種科學知識與實務分享,解釋許多看似成規卻不一定知其所以然的步驟背後的道理。例如: 壽司料使用的魚不一定越新鮮越好,有些店家會讓魚「熟成」以產生理想的「味」、「香」以及「口感」。熟成程度主要取決於ATP這項能量來源及蛋白質的分解程度。因此最重要的就是如何掌握酵素作用中狀態變化的時間點;又或為什麼魚在水洗處理時要用淡水?一是為了抑制魚腥味──魚的內臟附近及表面黏膜上含有大量三甲胺──魚經魚鰓將其攝取到體內,死後因酵素作用生成TMA,亦即是俗稱的「魚腥味

」,二是容易引起海鮮類食物中毒的「腸炎弧菌」在淡水中活性較弱,因此水洗要用淡水而不用鹽水。

海膽構造進入發燒排行的影片

跟柳丁哥哥探索大自然!看更多【好好玩自然】►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N1M5nuSRzV5AX6HOdrb6fxN

主持:柳丁哥哥、阿傑老師

這次來到的是位於恆春半島的墾丁萬里桐潮間帶。萬里桐海洋生物資源十分豐富,因有黑潮暖流流經,且未有大溪流沈積物之排放,水質清澈,溫度適宜。珊瑚生長茂盛外,並具有富於變化多端之海底地形。潮間帶的生態多樣,可見各式魚類、貝類、螺類、海百合、海星等生物,是台灣非常重要的海域生態保護區。

1. 褐菖鮋:褐菖鮋俗稱石頭魚,又稱石狗公。是一種肉食性的魚類,會偽裝成石頭,等待小蝦、小魚游經過時,上前獵食。褐菖鮋身上的棘刺有毒腺,平時躲藏在環境中的時候,棘刺是順著的,但遇到危險時身上的棘刺便會豎起來,萬一一不小心被刺到了會非常痛,需要馬上去看醫生。

2. 伊莉莎白多彩海蛞蝓:伊莉莎白多彩海蛞蝓喜歡生活在熱帶的淺海珊瑚礁區,而且牠們非常迷你,最多就只能長到三公分大小。伊莉莎白多彩海蛞蝓是非常特別的裸鰓科生物,牠裸露在在身體外的橘紅色觸角,就是牠用來呼吸的鰓。而且牠是雌雄同體的軟體動物,肉食性,以海綿或其他軟體動物為食。

3. 海百合:海百合是棘皮動物的一種,也是濾食性動物。牠會過濾海水,利用充滿黏液的羽毛狀的腕和羽枝捕捉海中的有機顆粒和浮游生物,黏到之後再利用腕中央像輸送帶一樣的步帶溝將食物顆粒送至口中。牠一根一根像羽毛的構造是牠的腕足,除了進食,也用來讓牠自己固定在岩石上面。

4. 棘刺龍蝦:棘刺龍蝦生活在溫暖海域之中,一般藏身在岩石和珊瑚叢里,有群聚的習性,食物包括海螺、貝殼、螃蟹、海膽等。牠們以身體的外骨骼保護自己,且通過觸角與外骨骼之間的摩擦發出一種尖銳的摩擦聲驚嚇天敵。牠們每脫殼一次,體長大約可以長大2~4公分。在脫殼之前,通常都會先找好足以藏匿的場所,並停止進食好讓新殼在舊殼的內側長出來,而脫殼過程大都在晚間進行,全部過程約費時30分鐘。

5. 銀塔鐘螺:銀塔鐘螺喜歡棲息在礁岩岸潛海底,生下來就有一個小小的殼隨著牠慢慢長大,銀塔鐘螺都是依靠腹足在活動,動作緩慢,所以身上的貝殼就是牠堅固的防護所。牠們以藻類為食,用刮食的方法,把岩石上的藻類刮起來,所以牠們爬過去的地方藻類就被刮了一層,呈現條狀。

6. 鈍額曲毛蟹:俗稱偽裝蟹。棲息在潮間帶至水深30公尺以淺的礁岩及珊瑚礁海域,常將棲身場所可得的材料,如海綿、藻類、海鞘、碎貝殼及沙礫,都能輕易往自己身上附著在身上,肚子餓了還可將藻類拿下來食用,其他生物也不易察覺牠的存在,當牠當靜止不動時,能充分與周圍環境混為一體,是個偽裝高手。鈍額曲毛蟹之所以會有如此高明的偽裝術,主要是牠身上佈滿了鉤毛可將物體牢牢的勾附所造成。

★★寶貝學習推薦★★

YOYO熱門唱跳專區

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N0cB0juF4WI5P00JvTKmKCC

YOYO最新唱跳MV

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N3jfdrM6k3Rrhl7nKwtFiao

YOYO點點名

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N1_y1faazG7_6paODoAHwxZ

碰碰狐MV

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N2L-H5_Qw7QoIoYm8YfKuEn

超級總動員

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLcbvjX60EZ0y3aTkcYpbIe3m3kDCKlsuh

YOYO卡通綜合包

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N3JHRxCf93QGb3svALfuirk

【訂閱YOYOTV】►►https://www.youtube.com/user/yoyotvebc?sub_confirmation=1

添加膠原蛋白粉於麵條質地、感官與營養成分特性的影響

為了解決海膽構造 的問題,作者陳春美 這樣論述:

本研究將魚膠原蛋白與豬膠原蛋白依不同的比例添加量,分別為5%、10%、15%及20%,加入高筋麵粉中,製成麵條,並檢驗添加魚膠原蛋白與豬膠原蛋白製成的麵條其蛋白質、脂肪、灰分等含量,與對照組相比較,蛋白質含量及灰分都顯著增加粗脂肪降低,檢測加工水煮後的麵條的蒸煮特性與質地分析。使用物性測定儀分析麵條的質地特性,實驗發現添加膠原蛋白到麵條中會導致硬度跟張力下降及烹煮損失提高可能是因為添加膠原蛋白其不高吸水率及麵條中之澱粉與蛋白質因熱而糊化與破壞,導致結構完整性及拉伸能力不佳,所以硬度跟張力降低而烹煮損失增加,麵條質地如:硬度、膠黏性、附著力及咀嚼性均顯著下降。 食品在消費型感官品評

結果顯示添加10%及添加15%的魚膠原蛋白麵條與添加10%及添加15%的豬膠原蛋白麵條在整體性的品評最受品評者喜好,也就是在配方上膠原蛋白的添加比例最適當。 麵條L *、 a *、b *測試,實驗結果麵條因添加膠原蛋白致L *亮度降低(64.88%-62.63%),若以此亮度值製作麵條顏色值指標,添加膠原蛋白的麵條亮度較低,但添加魚膠原蛋白麵條與豬膠原蛋白麵條都具較高的b *黃色值(5.29%-5.24),麵條具有光澤的淺黃色也可被消費者接受。麵條煮熟測試,觀察經高溫烹調後顏色值會不會有變化,實驗結果魚膠原蛋白麵條與豬膠原蛋白麵條,因高溫烹調影響多酚氧化酵素活性而稍有降低麵條的亮度(62.

67%-60.50%)及黃色值(4.51%-4.76%)但與生鮮麵條差異不大。故添加膠原蛋白製成麵條其淺黃色澤也可被消費者接受。關鍵字: 魚鱗、豬皮、魚膠原蛋白、豬膠原蛋白、麵條

大人的生物教室:透過85堂課理解生命的起源與存在

為了解決海膽構造 的問題,作者大石正道 這樣論述:

一本完整學會所有生物學的基礎知識! ★人類是在哪裡誕生的? ★心臟為什麼在左邊? ★細胞內也有骨頭? ★植物也有荷爾蒙? ★父母會把什麼傳給孩子? 如果你也曾對這些問題感到疑惑, 歡迎進入充滿奧妙之謎的生物學世界。 人類是「生物」。動物、昆蟲、植物也是「生物」。 「生物」究竟是從哪裡來的,又是怎麼產生的呢? 而生命經歷了什麼樣的曲折,才變化成今天的模樣呢? 我們的身體中,正在發生哪些事呢? 本書網羅與「生物」有關的各種主題, 搭配可用日常生活事物來理解的舉例, 以及一目了然的插圖輔助閱讀, 是一本能輕鬆享受學習樂趣的科

普讀物! 生物學並非晦澀難懂的領域, 而是了解生命演進與自我存在, 使人類得以永續發展的必備知識。 讀完本書,你將徹底學會自生命誕生、人類出現以來, 細胞運作的原理和基因、DNA等生物學的基礎。 第1章 從生命誕生到人類出現 第2章 從細胞的構造到個體的形成 第3章 構成生物體的物質 第4章 揭開基因和DNA的面紗 第5章 動物誕生的機制 第6章 維繫生命的機制 第7章 生物反應與調整的機制 第8章 生物多樣性和瀕危物種 第9章 生物如何在環境中生存

無脊椎後口動物 FoxP 基因的演化

為了解決海膽構造 的問題,作者蔡馥宇 這樣論述:

基因複製是一種常見的產生新基因的機制。部分旁系同源基因在基因複製之後序列以及功能上會產生變化。脊椎動物的foxp旁系同源基因在胚胎發育過程中扮演多重角色,這些基因可能源自發生於脊椎動物祖先的兩次全基因體複製事件。脊椎動物祖先的FoxP可能經歷過新功能化或是次功能化,進而在脊椎動物的旁系同源基因中產生不同的功能,但目前仍不清楚脊椎動物的FoxP旁系同源基因的功能多樣性是如何自無脊椎動物過渡到脊椎動物的過程中產生。為了對後口類FoxP功能的演化有更多的認識,我分析了頭索動物、半索動物和棘皮動物胚胎發育過程中foxp基因的演化、表現與功能。首先,我建立了FoxP蛋白質的演化分支樹並且分析了無脊椎後

口動物中foxp的基因結構。這些結果意味著FoxP家族基因可能源自於脊椎動物祖先的兩次全基因體複製事件,並產生四個旁系同源基因。在文昌魚發育過程中,foxp會表現在中樞神經系統、咽以及腸道等構造,而在海膽和半索動物的胚胎或幼生中,foxp則是表現在腸道周邊以及口部和頂端外胚層。根據FoxP在無脊椎後口動物裡的表現狀況,FoxP很可能在無脊椎後口動物中會影響神經系統。我推論在脊椎動物演化出來之前,FoxP在脊索動物的祖先中可能已經演化出許多新功能,經歷基因複製之後又在脊椎動物進一步產生功能上的特化。此外,我使用反義嗎啉基核酸來抑制在海膽胚胎中FoxP的表現。在經過反義嗎啉基核酸處理的海膽胚胎中,

腸發育遲緩。此外,在神經系統中,mbx和isl這兩個轉錄因子的表現也減少,且nk3.2轉錄因子在咽神經元的表現也受到抑制,但在頂端外胚層中nk3.2的表現則不受反義嗎啉基核酸處理影響。相較之下,專門表現在內胚層細胞的轉錄因子foxa則不受反義嗎啉基核酸處理影響。FoxP參與海膽胚胎腸以及咽神經的發育,且這可能是在步帶動物的祖先中FoxP的功能。這些結果提供foxp基因從無脊椎動物過渡到脊椎動物的演化歷史的見解。

海膽構造的網路口碑排行榜

-

#1.穀療: 吃對主食不生病! 防癌排毒、降三高、輕體補鈣的主食療法

... 珍果美仁、健脾養精海棗黃金粥、禦寒五彩赤白糯米糰、補腎固本五穀養生包、抗癌 ... 為什麼減肥不能不吃主食第二輯穀物營養速查百科和飲食宜忌穀物構造榖物分類及 ... 於 www.eslite.com -

#2.臺灣常見的海膽簡介-總論 - 環境資訊中心

海膽 類沒有腕足,體壁的骨板連結成一個固定的外殼,可分為正型海膽及歪型海膽兩大類 ... 大多呈球形或半球形,具有發達的大棘,肛門位於反口面正中央的"頂系"構造中。 於 e-info.org.tw -

#3.【食物解碼】海膽可吃部分不是「膽」 你知道自己在吃什麼嗎?

海膽 的身體構造特別,口部朝下,以大型藻類為主食,當精子和卵子成熟後便會排出體外在海裏繁殖。由於海膽喜歡黑暗的環境,因此白天多隱藏在珊瑚礁或石 ... 於 www.hk01.com -

#4.對稱中的不對稱 胚胎發育的不對稱控制 - 知識天地

對早期胚胎的左右不對稱發育機制以及最近在海膽胚胎兩側發育調控的新發現做一介紹。 ... 中,發育生物學家發現早在形態上能夠區分左右構造的不同之前,基因表現就已經 ... 於 newsletter.sinica.edu.tw -

#5.如何僅用目測分辨馬糞海膽、紅海膽和紫海膽? - 人人焦點

這是海膽的解剖圖,感興趣的同學可以研究一下海膽生理構造,只對吃感興趣的請注視右上角黃顏色的部分——生殖巢,海膽的可食用部分就是它們的生殖腺。 於 ppfocus.com -

#6.布萊恩海膽 - 國家文化記憶庫

此標本尺寸長90.5mm、寬78.3mm、高26.3mm,為布萊恩海膽(Breynia carinata)化石。從生理構造、殼體結晶和內含顆粒組成推測來自東北角南港層或是臺北 ... 於 memory.culture.tw -

#7.魔鬼海膽是保育類嗎 - Singacast

魔鬼海膽的正式中文名稱是”刺冠海膽” Diadema setosum (Leske,1778),而那個嚇人的”大眼睛”原來是牠們特殊的排泄構造~肛乳突,肛門就開口在金黃色亮圈的中央,利用這樣 ... 於 www.singacast.co -

#8.海膽化石

地質內容 ... 本種外形呈扁平圓盤狀,表面有五枚花瓣紋。 是台灣數量最多的海膽化石,分布於苗栗通霄、西湖、等鄉鎮的更新世頭嵙山層中。 ... 有五個月孔構造,分布於更新世頭 ... 於 icontent.nkps.tp.edu.tw -

#9.海膽

"生活共生與危機共存" 二十一世紀最大的主題,已經不僅是如何避免危機的問題,而是如何在危機中存活下去,與文化、環境、資訊、科技、及人口結構之生活 ... 於 slowfood-taiwan.blogspot.com -

#10.來自外星的異形?哈佛展示目前最怪異的仿生機器人之一海膽 ...

海膽 的外形和身體構造失分奇特。它們巧妙的結合了硬體和軟體,海膽的外殼覆蓋著堅硬的棘刺,以及柔軟的管足,棘刺負責支撐身體,管足負責牽引身體移動。海 ... 於 twgreatdaily.com -

#11.海膽- 维基百科,自由的百科全书

外形構造[编辑]. 海膽的身體由一個球形或盤形的體殼所包圍,海膽成體的體殼通常是3 ... 於 zh.wikipedia.org -

#12.全法國最好吃的書:成就你的法式美食偏執 - Google 圖書結果

全世界海膽食用量第二大國。 ... 在開放季節之外捉海膽,可能會被罰款22,500歐元*。 ... 共同特徵是身體構造呈輻射對稱,且大多是五幅對稱,在動物王國中十分獨特。 於 books.google.com.tw -

#13.利用海膽殼開發生物過濾材料,具優異細菌附著性並可抑制pH ...

日本AGC集團下的化學品公司-北海道曹達於日前發表,利用廢棄的海膽外殼, ... 由於孔徑10~40μm的多孔質構造具有大表面積,硝化菌容易附著,單位容量 ... 於 www.materialsnet.com.tw -

#14.拉飢聯動“以眼還眼”的背景故事|泰拉瑞亞-3樓貓

1 天前 — 沃拓克斯是饑荒永恆領域中一位膽小的小惡魔,本來他作為惡魔小偷坎普斯的跟班,一直跟著坎普斯四處 ... 這個乳狀物應該就是晶狀體等眼球構造的概括。 於 game.3loumao.org -

#15.海膽的故事 - 科學少年

近來,每次在新聞中看見新冠病毒的樣貌,總讓我忍不住想起海洋中的海膽──圓圓的 ... 牠雖然構造簡單,由一個硬殼包著下面的嘴,排泄孔在上方,也沒有眼耳鼻腦、心肝 ... 於 ys.ylib.com -

#16.規則海膽各部位構造名稱 - 李啟澤醫師的部落格

規則海膽各部位構造名稱瞭解與熟悉規則海膽各部位的名稱與相對位置是身為一個喜愛收藏與研究海膽者必須具備的基本工,尤其是原文的專有名稱必須記牢,才能看懂海膽專書 ... 於 leechitse.pixnet.net -

#17.大陸青島中國科學院海洋研究所典藏海膽標本檢視比對

檢視、比對該所典藏之海膽標本,測量其外部形態、構造,並拍照紀錄。此. 行共計檢視、測量、拍攝21 科41 屬47 種186 件海膽標本,其中有15 種海膽為. 於 report.nat.gov.tw -

#18.海膽種類海膽

海膽 生活在海洋中,廣泛分佈於世界各地的海洋,從潮間帶至數千公尺的深海底都可發現其蹤跡。 全世界現存約有1,000種海 ... 你不知道的 海膽 二三事:品種與構造, 於 www.thegardncty.co -

#19.海膽(Sea urchin)是棘皮動物門下的一個綱 - 華人百科

生理結構. 海膽的體壁結構相似于海星,但真皮中無肌肉層,因此骨板是不動的。體壁內具 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#20.海膽 - 科學Online - 國立臺灣大學

海膽 (sea urchin)隸屬於棘皮動物門(Phylum Echinodermata)、海膽綱(Class Echinoidea),廣泛分布於全世界海域,上至潮間帶,下至數千公尺深的深海,都 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#21.規則海膽各部位構造名稱

至於專有名稱的中文譯名目前仍無統一,故建議還是牢記原文比較實際。 這則有關規則海膽各部位構造名稱的說明以頭帕科海膽 ... 於 leechitse66.blogspot.com -

#22.東南水泥承包商再出事去年才因噴霧塔倒塌壓死工人 - 中央社

高雄市政府勞工局勞動檢查處檢查後發現,廠商拆除建築建構時未控制拆除物穩定性,導致怪手被倒塌構造物撞擊釀災。那起事故與今天的情況有類似之處。 於 www.cna.com.tw -

#23.海膽第1 頁投稿類別:生物類篇名: 海洋刺蝟

然而人們是否想過,. 如果海裡的海膽漸漸消失,會對海裡的生物以及環境造成什麼影響? 本篇以海膽為主要對象,研究海膽的身體構造、生活型態以及在生態中所扮. 演 ... 於 www.shs.edu.tw -

#25.好吃的海膽原來是這個部位!更多你不知道的海膽,等你來認識 ...

更不用說海膽的種類、構造、生態、生活環境等。 ... 海膽的小菊花走近特展入口,可以看到牆壁上有幾朵模樣奇特的花朵──等等,這些可不是畫壞的花, ... 於 www.fun01.cc -

#26.海膽的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

海膽 是棘皮動物門分類下的一個綱,其正式學名是海膽綱(Echinoidea), ... 海膽的膽殼佈滿棘刺,由稱為刺瘤的突起構造長出,一般約1-2釐米長,1或2毫米粗細,呈圓錐形 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#27.如何僅用目測分辨不同的海膽種類? - GetIt01

這是海膽的解剖圖,感興趣的童鞋可以研究一下海膽的生理構造,只對吃感興趣的請注視右上角黃顏色的部分——生殖巢,嗯,海膽的可食用部分就是它們的生殖腺。 於 www.getit01.com -

#28.海膽

天敵[編輯] 雖然海膽的身體構造滿是保護牠的棘刺或叉棘,但海膽仍然有牠在大自然的天敵: 海獺。海獺最喜歡的食物就是海膽。最近,海獺的數目在加利福尼亞州的蒙特瑞灣 ... 於 kaku1688.pixnet.net -

#29.白棘三列海膽 - 水生動物實驗中心

中文學名:白棘三列海膽. 中文俗名:馬糞海膽/花膽. 英文學名:Tripneustes gratilla. 英文俗名:Sea urchin. 分類:. 棘皮動物門 海膽綱 海膽目 毒棘海膽科. 於 aac.ntou.edu.tw -

#30.海膽有骨頭嗎,有腿嗎 - 寵物新知

海膽 是一類無脊椎動物,屬於無脊椎動物下的棘皮動物,是一種相對比較低等的動物。從外觀來看,它們的構造是比較簡單的,外形是球狀的,有一個堅硬的外殼, ... 於 www.13eh.com -

#31.海膽:有毒,但不是非常危險 - Also see

許多海膽物種,如紫色的海膽,都有一種額外的防禦機制,稱為pedicellarines 。 pedicellarines是微小的,下巴般的結構,可以扣在潛水員的皮膚上,並註射一種痛苦的毒藥。 於 zhtw.eferrit.com -

#32.海膽的外形和生理構造

規則海膽:海膽的口孔位於膽殼的正下方中央,肛門孔則位於殼頂反口面的正中央,眼板和生殖板則圍繞著肛圍系統,身體呈五輻射對稱,種類從奧陶紀到現代, ... 於 siegfriedherr.pixnet.net -

#33.海膽給人類一對翅膀?免疫研究的新契機 - 泛科學

而且在海膽的體腔細胞基因中發現,海膽可以依接觸細菌外膜的用來維持結構完整的脂多糖種類(LPS,lipopolysaccharide)而表達出多樣的蛋白質。這發現令 ... 於 pansci.asia -

#34.2665有關棘皮動物門的描述,下列哪個選項是正確的?(A)有海膽

(A)有海膽、海星等 (B)無獨特管狀構造 (C)表面有棘,但不是生活在海中 (D)不靠管足移動、呼吸、攝食. 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#35.英國建筑設計師靠潮汐發電的“海膽屋”--能源--人民網

海膽 屋” 技術前沿英國建筑設計師瑪格特·科拉索杰維克為南非一座臨海城市設計了一座概念住宅。這座房子可以靠潮汐發電,在外形構造上從海膽、海星身上 ... 於 energy.people.com.cn -

#36.棘皮動物的終極防衛武器 叉棘

海膽 與海星外表,擁有許多微小、精細兼具防衛與清潔的構造,稱為「叉棘」,它們隱身在棘刺或疣突之間的皮膚表面,彌補棘刺在防禦與清潔功. 能上的不足。 於 www.mjib.gov.tw -

#37.海膽有眼睛和嘴巴嗎,有腦子嗎

研究人員曾經對海膽做過專門的研究,探究海膽在沒有眼睛的情况下是如何感知外界環境的,後來發現海膽也專門的構造來適應周圍的環境。比如,它們反口面的表皮中有眼點,也有 ... 於 www.laoziliao.net -

#38.如何僅用目測分辨不同的海膽種類? - 熱知網

紫海膽學名:Anthocidaris crassispina紫海膽殼呈圓形,直徑50~70毫米, ... 這是海膽的解剖圖,感興趣的童鞋可以研究一下海膽的生理構造,只對吃感 ... 於 heatask.com -

#39.與一隻臺灣新紀錄海膽的邂逅與聯想 - 科學月刊

講到「海膽」,一般人的原始印象是「長得像刺球的海洋生物」; ... 動物門下之一綱,幼蟲兩側對稱,成體輻射對稱,體表佈滿棘刺,為其防禦構造」。 於 www.scimonth.com.tw -

#40.刺冠海膽- 教育百科

刺冠海膽Diadema setosum,屬於冠海膽科Diadematidae,俗稱魔鬼海膽,分布於 ... 此種海膽具有特殊的肛乳突,肛門就開口在金黃色亮圈的中央,利用這樣的構造,牠們可以 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#41.RE:【求教】這顆海膽頭到底是什麼構造?

RE:【求教】這顆海膽頭到底是什麼構造? 樓主 炎獵 g2326019. GP6 BP-. 2020-12-25 21:05:12. 圖片支援_(┐「ε:)_. 於 forum.gamer.com.tw -

#43.臺灣海膽的生物多樣性與生態(1小時24分06秒) - 國立海洋科技 ...

從海膽的衣、食、住、行與生殖,把海膽的構造與生態做簡單介紹。 於 elearning.nmmst.gov.tw -

#44.海膽 - 求真百科

海膽 棲息在海底,以棘刺防禦天敵的生物,用發達的口器在底質上啃食藻類,數量與食性足以影響當地底棲生態。幼蟲兩側對稱,成體輻射對稱,體表佈滿棘刺,為其防禦構造。 於 factpedia.org -

#45.海膽綱:基本介紹,形態,內部結構與生理,生殖與發育,生態分布 ...

絕大多數海膽為雌雄異體,外形無區別,生殖腺位於膽殼內間步帶區,成熟時很長,懸垂在體腔內,由兩層體腔上皮細胞、肌肉及結締組織共同組成。每個生殖腺有一很短的生殖導管 ... 於 www.newton.com.tw -

#46.海膽趣談@ Planck's Blog - 隨意窩

左圖海參中圖海星有圖海膽,共同特色是皮膚上都有軟、硬棘刺(spine) ○ 棘皮動物的化石,最早的紀錄可 ... 管足構造示意圖,末端形成吸盤,藉以移動或吸附在岩石上面。 於 blog.xuite.net -

#47.「物種」古老的小刺球-海膽 - 趣關注

「物種」古老的小刺球-海膽. △海膽身體構造,圖片來源於網路. 步帶區有供管足伸縮的管足孔,間步帶區沒有管足。海膽的生殖腺緊貼在間步帶區的生殖板 ... 於 auzhu.com -

#48.光棘球海膽、紫海膽和馬糞海膽:還我生殖腺!!! - 壹讀

雖然海膽的身體構造滿是保護自己的棘刺或叉棘,但仍然存有天敵,那就是海獺,海獺最喜歡的食物就是海膽。 於 read01.com -

#49.(A)酒精(B)中...

(A)多發性骨髓瘤(multiple myeloma) (B)第二型糖尿病(C)阿滋海默症(Alzheimer'sdisease) (D) ... (A)血管內皮受傷(B)血液流速異常(C)血液凝固性過高(D)血管構造異常. 於 ilms.fy.edu.tw -

#51.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

棘皮動物門包括海星、海參、海膽、海百合等動物,約有6000種。 ... 「管足」是棘皮動物特有的構造,他們就靠管足充滿水和排出水產生的伸縮力量前進。 於 kids.tpml.edu.tw -

#52.你不知道的海膽二三事:品種與構造、捕撈文化、各國吃法

外表渾身是刺的海膽,送入嘴裡卻鮮甜柔滑,就好像充滿海味的奶油,為之瘋狂的人不少。 然而,在你的印象中,總是把海膽與日本料理劃上等號嗎? 於 nommagazine.com -

#53.海膽:你們怎麼對我的生殖器那麼感興趣!

海膽 幾乎全身封閉在球形或盤狀的礦物質外殼里,外殼表面布滿防禦性的棘刺和叉棘,海膽死後,刺兒脫落露出鈣質的膽殼,膽殼表面布有大大小小的疣凸,這是 ... 於 kknews.cc -

#54.[10 Cool Facts] 海膽的十個小秘密

海膽 可以粗分成三大類,包括正型的海膽(sea urchin),以及不正型的心形海 ... 具有由特化的骨板和肌肉形成的進食構造「亞里斯多德的燈籠(Aristotle's ... 於 www.fun-in.com.tw -

#55.海膽海膽特徵, 天敵, 考古, 食用, 维基百科,自由的百科全书

海膽 是棘皮动物,與海星、海參、蛇尾及海百合屬同一門。 於 xn--htel-vqa.vn -

#56.海膽部位

海膽 身體構造比較有特點,肛門位於身體頂部,口在下部。棘中間有管足,以每分鐘一米的速. 海膽(英文:sea urchin),屬於棘皮動物科,是雌雄異體的生物,生殖腺發達, ... 於 www.mycorkndglss.co -

#57.For full functionality of this site it is necessary to enable ...

For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser. 於 www.honestbodyhk.com -

#58.台灣東北部卯澳灣海域之海膽生物多樣性研究Biodiversity of ...

由於海膽多半為藻食性或. 以有機碎屑為食,藉由高度特化之口部構造. (Aristole's lantern)在礁岩表面刮食,會間接地. 影響許多藻食性魚類及其他底棲性無脊椎動. 物的豐富度 ... 於 www.tesri.gov.tw -

#59.生物課好好玩3:輕鬆攻略108課綱的10堂生物素養課!80個必修關鍵字╳最強的生物觀念課表

... 尤其是「管足」這個專屬於棘皮動物的構造。其實只要在潮間帶遊玩時多觀察,海星、海膽及海參都算是常見的動物。餐桌上雖然常出現海參,但台灣人食用的海參大多是進口 ... 於 books.google.com.tw -

#60.海洋之心・Usagi No Nedoko 帶來稀有海膽藝術擺設 ...

世界現存的海膽種類大約有1,000 種左右,除了分布於世界各地的深海領域以外,不少淺水地區亦可發現其蹤跡,海膽滿布荊棘覆蓋的特殊身體構造,能夠保護 ... 於 hypebeast.com -

#61.檔案大小(2576K) - 水產種苗繁殖場

表二 馬糞海膽養殖之殼徑成長率、增重率、生殖腺指數及活存率……………236 ... 口與肛門在相對應位置,稱為口面與反口面,反口面圍繞肛門的複雜骨板構造稱為. 於 www.phmlps.gov.tw -

#62.薄“殼(test)”抵抗衝擊載荷:海膽

有. 幾種比較大且殼壁較薄的海膽或其它海膽綱棘皮動物,他們貌似具有此種能支撐. 壓力的結構。 對於生物學家,他們稱此外覆蓋物為”test”而非”殼(shell)”,兩者的. 於 scistore.colife.org.tw -

#63.海膽綱_百度百科

體壁結構相似於海星,但真皮中無肌肉層,因此骨板是不動的。體壁內具發達的真體腔。除了膽殼內寬闊的體腔之外,在口後咽的周圍還有圍咽體腔 ... 於 baike.baidu.hk -

#64.海膽 - 中文百科知識

海膽 (Sea urchin)是棘皮動物門下的一個綱,是一類生活在海洋淺水區的無脊椎動物。主要特徵為體呈球形、盤形或心臟形,無腕。內骨骼互相癒合,形成一個 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#65.放下嘴邊海膽科博館驚奇特展 - 上下游

全身是刺的海膽原本所向披靡,但被人類發現味道肥美大肆捕撈後,陷入生態危機,為了讓民眾更進一步 ... 海膽特化棘刺構造,海參、海星的親戚. 於 www.newsmarket.com.tw -

#66.什麼,海膽的口器叫亞里士多德提燈,是流傳了數百年的誤解?

如果魚香肉絲裡有魚,三亞的海膽蒸蛋裡就有海膽。 ... 這句話聽上去,似乎是在描述海膽口器的構造像一盞提燈,於是1743年,德國著名動植物學家雅各布· ... 於 www.gushiciku.cn -

#67.海洋探索心得 - 詹景翔

雖然海膽的身體構造滿是保護牠的棘刺或叉棘,但海膽仍然有牠在大自然的天敵:海獺。海獺最喜歡的食物就是海膽。最近,海獺的數目在加利福尼亞州的蒙特 ... 於 hi4u4rus05.blogspot.com -

#68.標題:高腰海膽體殼間步帶骨板構造(7153630) - 數位典藏與數位 ...

圖說摘要:高腰海膽體殼間步帶骨板構造附註資訊:(李坤瑄攝影) (7153630) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#69.海膽構造

海膽 的外形和生理構造海膽的外形生理特徵:海膽綱的身體均包在一個鈣質骨板形成 ... (圖一規則海膽各部位名稱示意圖) 冠部(corona) 骨骼的主要部份,由許多的碳酸鈣質 ... 於 www.philwoods.me -

#70.【冷知識】海膽居然是害蟲?我們都在吃海膽的「生殖器」!?

你不知道的海膽二三事:品種與構造、捕撈文化、各國吃法| 海膽是什麼部位. 生殖腺海膽唯一可食用的部位是或橘或黃的生殖腺,其生殖腺的顏色變化根據品種、性別與攝取的 ... 於 igotojapan.com -

#71.你不知道的海膽二三事:品種構造、捕撈、產季、各國吃法

外表渾身是刺的海膽,送入嘴裡卻鮮甜柔滑,就好像充滿海味的奶油,為之瘋狂的人不少。然而,在你的印象中,總是把海膽與日本料理劃上等號嗎? 於 zi.media -

#72.海膽的菊花∼頂系 - 國立自然科學博物館

頂系是一個構造精巧且造型美麗的組合,位於. 正型海膽的體殼頂部,輪廓近似一朵五瓣的花. 朵。由內而外來看,它是由負責排出糞便的肛門. 與圍肛板,以及排放配子的生殖 ... 於 web2.nmns.edu.tw -

#73.神奇的動物視力:海膽沒眼睛用刺看東西 - 痞客邦

美國杜克大學最新一項研究表明,海膽很明顯可以根據它們的刺所反射的光線來 ... 能力,但是它們卻可以為人類看清它們神奇的內部構造提供了直接途徑。 於 uuedc.pixnet.net -

#75.「馬糞海膽」是什麼?吃海膽吃的不是「膽」? - 食譜自由配

說起高檔日式料理,總少不了這一味「大海的精華」──海膽,尤其常常聽到老饕口中形容「馬糞海膽」的美味,入口即化,底蘊甘甜,伴隨鹹鮮海味, ... 於 food.ltn.com.tw -

#76.魔鬼海膽—刺冠海膽 - neish的部落格

繁殖期群聚的魔鬼海膽魔鬼海膽—刺冠海膽中文學名刺冠海膽學名Diadema setosum 魔鬼海膽屬於棘皮動物門海膽綱冠海膽科 ... 眼睛一點關係都沒有,那是特殊的排泄構造—肛. 於 neish.pixnet.net -

#77.日本的各種海膽 - U Blog

我們先來看看海膽的生理構造,海膽的硬殼內充滿了體液,其中主要器官只有生殖腺及消化器官。海膽的嘴部在身體下方,方便與海床接觸,尋找食物; ... 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#78.好吃的「海膽」原來是這個部位?!你可能不知道的海膽冷知識

頂系是由負責排出糞便的「肛門」、「圍肛板」,以及「生殖板」所組成;五片生殖板之間,還鑲嵌著五片具有眼孔的「眼板」,構造相當精巧。 進入展場中,最 ... 於 life.tw -

#79.科博館「海膽」特展台灣新記錄種亮相

科博館表示,海膽的身體構造看似簡單,其中蘊藏許多奧妙的設計幾何元素,如海膽的口部貼著地面進食,其口器由5組骨片和肌肉組成,牙齒尖端永遠不會變 ... 於 www.chinatimes.com -

#80.海膽の解構|MT-zine 漁市場情報

1. 海膽:. 海膽身體構造特別,口部朝下,以大型藻類為主食。 海膽是雌雄異體的生物,當精子和卵子成熟後便會排出體外在海裏繁殖。 · 2. 生殖巢腺:. 剝開 ... 於 www.market-toyosu.com -

#81.白棘三列海膽 - Slobo

白棘三列海膽/ Tripneustes gratilla (Linnaeus) / 馬糞海膽/ Sea urchin. ... 海膽與海星身上,具有許多微小、精細的防衛與清潔的構造,稱為「叉棘」,牠們隱身在棘刺 ... 於 www.slobodapatient.me -

#82.漁夫發現稀有「白色海膽」 網笑:好像刺蝟 - 奇摩新聞

新聞一出,立即引起網友熱議,「純白外表,不知道體內的構造如何」、「唯一能判斷牠是海膽的依據,只剩下外表的刺了」、「覺得蠻像刺蝟的」、「太奇妙 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#83.海膽

海膽 的身體由一個球形或盤形的體殼所包圍,海膽成體的體殼通常是3至10公分大,外形大多是呈球形、心形或扁薄形。外形是球狀及五輻對稱的,而當中包括幾 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#84.動物學辭典: - 第 495 頁 - Google 圖書結果

海膽 ( sea urchins )生有許多長棘,其中若干協助管足行動。海胆爬行緩慢,爬行時利用其五個鋒利之齒,一路咬嚼。齒與骨骼和肌肉聯合,形成一個很特別的構造,稱為亞氏提燈( ... 於 books.google.com.tw -

#85.馬糞海膽

標籤: 澎湖, 陳光復, 陳盡川, 復育, 馬糞海膽, 水產養殖, 人工養殖, 烏崁保護區, 漁業法海膽的膽殼佈滿棘刺,由稱為刺瘤的突起構造長出,一般約1-2厘米長 ... 於 pedroalonsofotografia.es -

#86.文(ㄨㄣˊ) 石(ㄕˊ) 線上書院-澎湖海洋生物多樣性

海膽 、海星、海參都是棘皮動物,體形上有呈現輻射對稱的特徵,表皮並有類似棘刺的構造。 於 study.phc.edu.tw -

#87.海中的刺蝟 海膽Urchin 張郁欣

生活環境與生理構造. 海膽生活在海洋中,廣泛分佈於. 世界各地的海洋,從潮間帶至數千公. 尺的深海底都可發現其蹤跡,通常棲. 息在礁石的空隙裡,藉以躲避掠食. 於 science.nchc.org.tw -

#88.棘冠海膽Diadema setosum-潮間帶主題館

冠海膽科(Diadematidae) 具明顯的肛乳突,周圍環繞5個白點和許多藍點,肛門開口就在肛乳突金黃色亮圈的中央。這種突出的肛門構造,有利於排泄物的排放,以免被細長的 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#89.有膽有識翻轉你對海膽的想像- A13 文創產業- 20160606

海膽 的身體構造看似簡單,其中卻蘊藏了許多奧妙的設計幾何元素。國立自然科學博物館舉辦的《有膽有識─海膽大驚奇》特展,展出近百件海膽標本與化石, ... 於 readers.ctee.com.tw -

#90.與一隻臺灣新紀錄海膽的邂逅與聯想 - 科學月刊

勤勉的學生們則是可以熟練地背出「棘皮動物門下之一綱,幼蟲兩側對稱,成體輻射對稱,體表佈滿棘刺,為其防禦構造」。 圖一:針球狀的白棘三列海膽。 於 scimonth.blogspot.com -

#91.海膽

海膽 是棘皮动物門分類下的一個綱,其正式學名是海膽綱(Echinoidea), ... 海膽特徵外形構造海膽的身體由一個球形或盤形的體殼所包圍,海膽成體的體殼通常是3至10公分 ... 於 www.owlapps.net -

#92.Echinoidea | 臺灣生命大百科

海膽 的食物十分廣泛,肉食性的會以海底的蠕蟲、軟體動物或其他棘皮動物 ... 半球形,具有發達的大棘,肛門位於反口面(背部)正中央的「頂系」構造中。 於 taieol.tw -

#93.歪型海膽上的步帶板,往往形成五片花瓣圖案,而疣狀突起也不 ...

【海膽123事】海膽的基本構造海膽除了橢圓的身形,以及大小、長短不一的棘刺之外,看似沒有其他的器官與構造,實則不然,光是海膽走路這件事, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#94.海膽 - 數位歷程檔案

外形構造. 海膽的身體由一個球形或盤形的體殼所包圍,海膽成體的體殼通常是3至10公分大,外形大多是呈球形、心形或扁薄形。外形是球狀及五輻對稱的, ... 於 elite.tut.edu.tw -

#95.如何僅用目測分辨不同的海膽種類? 吳大東短知乎

這是海膽的解剖圖,感興趣的童鞋可以研究一下海膽的生理構造,只對吃感興趣的請注視右上角黃顏色的部分——生殖巢,嗯,海膽的可食用部分就是它們的生殖腺。 於 tw.duanzh.com -

#96.棘皮動物門

棘皮動物門包括海星、海參、海膽、海百合等動物,約有6000種。 ... 「管足」是棘皮動物特有的構造,他們就靠管足充滿水和排出水產生的伸縮力量前進。 於 163.28.10.78