清大科系分數的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉錫溶,蔡長書寫的 放射化學(第四版) 和DanielT.Willingham的 學生為什麼不喜歡上學?:認知心理學家解開大腦學習的運作結構,原來大腦喜歡這樣學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「聖誕快樂」英文縮寫才不是Merry X'mas,一堆台灣人都寫錯 ...也說明:David 大驚,發現原來自己以前學的簡寫是錯的!各位希平方的讀者們,想一 ... 哪種人不會被AI取代?童子賢點出台灣學生必備的「唯一能力」,斤斤計較考試分數毫無意義 ...

這兩本書分別來自新文京 和久石文化所出版 。

國立清華大學 經濟學系 林世昌所指導 呂雨龍的 Three Essays on Economics of Education (2013),提出清大科系分數關鍵因素是什麼,來自於學習成就、移民、外籍配偶、過重、過輕、身體質量指數、傾向分數配對、入學管道、國立清華大學。

而第二篇論文國立彰化師範大學 美術學系 王麗雁所指導 孫依琳的 大學術科考試對高中美術班教學之影響—桃園地區高中美術班師生的觀點 (2011),提出因為有 大學術科考試、高中美術班、高中美術教師的重點而找出了 清大科系分數的解答。

最後網站明新科技大學- 首頁則補充:校史 · 校訓 · 校歌 · 教育目標 · 創校元老 · 董事會 · 校長室 · 副校長室 · 學校組織系統圖 · 如何到明新 · 校內平面圖 · 明新的驕傲 · 明新55校慶. 學術單位.

放射化學(第四版)

為了解決清大科系分數 的問題,作者葉錫溶,蔡長書 這樣論述:

本書為兼顧理論與實用,並考量內容的廣度和深度,適用於大專院校原子科學系及放射技術、醫學影像、化學、生技、醫檢、核工等相關科系做為課程教科書,亦適用於醫事放射師國考。章節設計上力求內容簡明嚴謹而不失精確,篇幅廣泛多元而不失凌亂,相關文字之敘述亦注意口語化及順暢。 此外,為提昇讀者學習的興趣及學習的效果,且能易於抓住各章節重點,本書亦於各章篇末附錄各類練習題,內容包含原理、計算與應用實務,並以選擇、填充、申論或計算等多元方式呈現,期能達到溫故知新並收事半功倍之成效。 第四版仍延續一~三版原有之章節規劃,增列彩色元素週期表與元素相關電子組態表以及醫用放射同位素表(

附錄D)部分內容,方便讀者參閱。 另外並針對游離輻射防護法規依據最新資訊更新及修訂,每章節練習題亦增加及搜集國內外大專院校、國家考試、證照考試等題目,附上詳細解說提供練習及參考,如第六章與第十章。

Three Essays on Economics of Education

為了解決清大科系分數 的問題,作者呂雨龍 這樣論述:

三篇教育經濟相關之研究論文摘要本研究涵蓋台灣三個教育經濟的實證議題:『本國籍子女與外國籍配偶子女學習成就的探討:以台灣為例』;『性別差異對於體重與學習成就之研究:以台灣青少年為例』與『不同入學管道對於經濟系學生學習成就之影響:以清大經濟系為例』。以下為各篇摘要。第一篇『本國籍子女與外國籍配偶子女學習成就的探討:以台灣為例』近年來由於外籍配偶的大量增加,使得外籍配偶子女也跟著大幅增長,由於外籍配偶語言與文化上的差異,以及一般而言家庭社經地位相對較低的情況下,使得其下一代,也就是我們所稱之──新台灣之子是否表現較差的議題受到關心。本文利用『臺灣學生學習成就評量資料庫』,在控制個人基本特質與家庭社

經地位後,這群新台灣之子在學業成績表現依舊較台灣籍配偶子女差。此外,在國文、英文、數學、社會與自然五個科目中,以國文、數學與英文三科表現相對較差。研究中更進一步將外國籍配偶區分為東南亞籍與大陸籍,研究結果發現,東南亞籍配偶子女成績表現較差,此一原因可能為大陸籍配偶相較於東南亞籍配偶,在語言溝通上有其優勢,進而影響其子女的成績表現。其次,若是比較小學四年級與六年級,則發現年級愈高,新台灣之子表現相較於台灣籍配偶子女差異愈小,此一現象可能與新台灣之子逐漸適應學習環境有關。研究中更建議政府、學校應該對東南亞籍配偶,尤其是低年級的學生,提供更多課業上的協助與輔導。第二篇『性別差異對於體重與學習成就之研

究:以台灣青少年為例』本文利用TEPS資料庫分析學生的體重(BMI)對於其學習成就之影響,本文將體重分為過重、過輕與適中三種類別,首先利用迴歸模型進行分析,其結果顯示體重類別與成績的關聯性不顯著,然而由於模型存在內生性問題(endogeneity problem),迴歸分析的結果可能有所偏誤。故本文利用propensity score matching的方法以解決內生性問題,其結果顯示過重與過輕的學生,其學習表現皆較體重適中的學生差。此外,在性別差異方面,男生過重與過輕皆會對其學習表現有負面的影響,且過輕的負面影響較大;但女生則有相反的結果,女生過重對其成績會有較大的負面影響,但過輕則負面影響

不顯著。此一結果提供政府與學校面對體重影響成績的議題時,對於男女學生可能需要採取不同的策略以達到其政策效果。第三篇『不同入學管道對於經濟系學生學習成就之影響:以清大經濟系為例』多元入學自1994年施行後,對於此一政策是否達到當初預期的效果看法分歧,本文使用國立清華大學經濟系歷年資料,分析多元入學方案實施後,兩種入學管道(推薦甄選與考試分發)的學生在經濟系學科成績的表現差異,其結果顯示在經濟系核心科目(經濟學原理、總體經濟與個體經濟)上,透過推薦甄選管道入學的學生表現較佳,然而,在高年級選修科目(計量經濟、貨幣銀行與公共經濟)上,則兩群學生表現差異不顯著,此一結果可能是因為兩種管道學生互相學習影

響,造成高年級之後的成績表現相似。此外,研究更發現學測考試中,英文、數學與社會三科成績高低對於學生未來在經濟系表現有顯著影響。對於其他科系,是否存在此一效果,為後續研究的議題。關鍵字:學習成就;移民;外籍配偶;過重;過輕;身體質量指數;傾向分數配對;入學管道;國立清華大學。

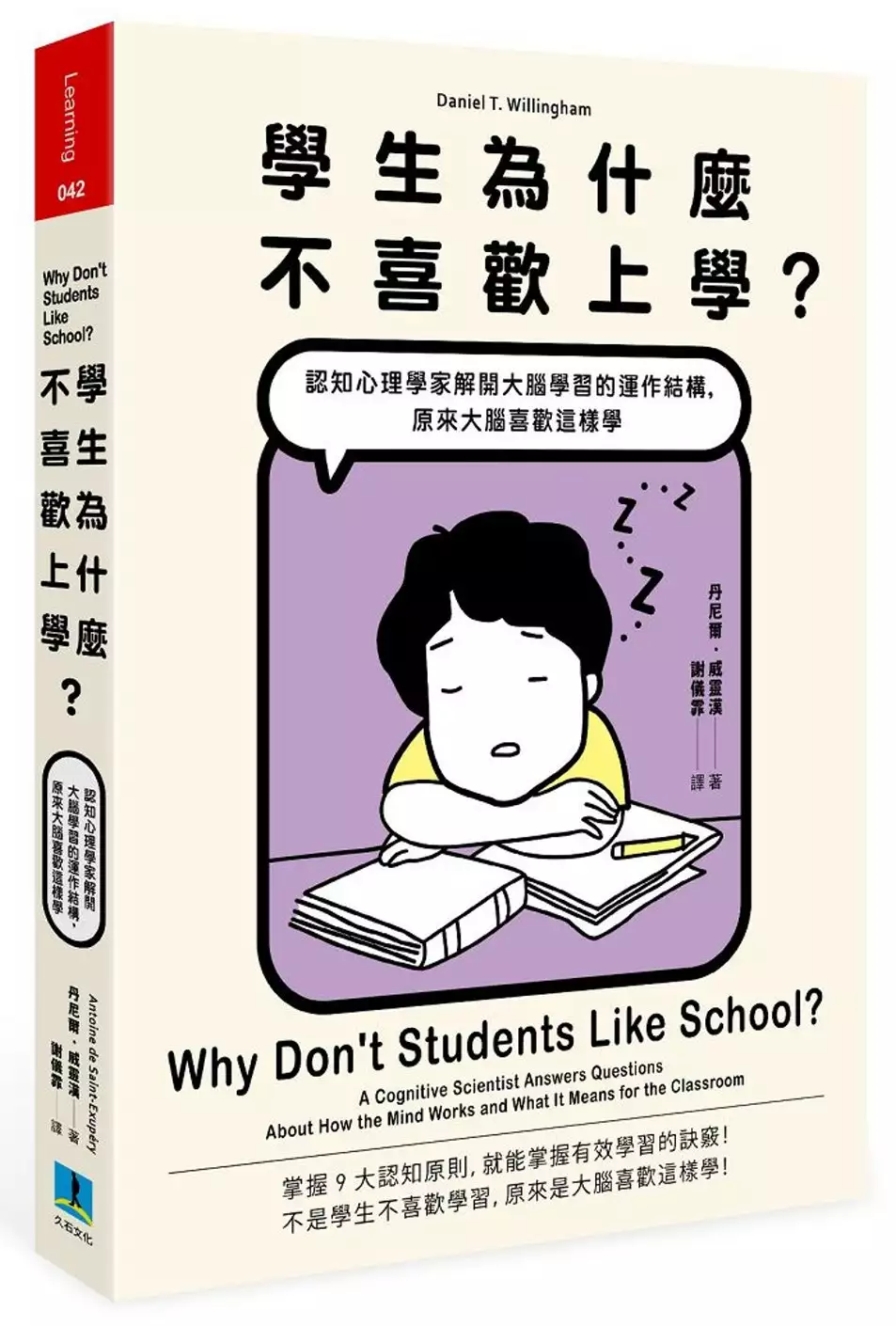

學生為什麼不喜歡上學?:認知心理學家解開大腦學習的運作結構,原來大腦喜歡這樣學

為了解決清大科系分數 的問題,作者DanielT.Willingham 這樣論述:

掌握9大認知原則,就能掌握有效學習的訣竅! 不是學生不喜歡學習,原來是大腦喜歡這樣學! ★比爾∙蓋茲(Bill Gates)大力推薦 ★《商業周刊》第1622期書摘推薦 ★被評選為教育教學與學習10大好書之一 本書特色 大部分教師都會感到困惑,學生為什麼對課堂上的知識學習興趣缺缺,卻熱中於打電玩、滑手機,對偶像劇的劇情記得一清二楚?本書作者是美國知名認知心理學家,專攻學習和記憶,為了解開這些迷題,他透過認知心理學的研究和實驗,試著揭開人類大腦是如何習得知識和儲存記憶,以及對什麼知識有學習的偏好。 本書中作者清楚闡述了教育工作者

與學生思考和學習的方式,透過大量圖表協助讀者了解大腦的運作結構和記憶程序。當教育工作者可以掌握大腦背後的運作原理,將有助於教學技巧的磨練和增進,也能提升自身的教學方法。 本書內容條理分明,揭櫫故事、情感、記憶、知識脈絡、練習的重要,這都是累積知識與開創持續學習經驗不可或缺的。全書在眾多認知心理原理中挑出最有用、放諸四海皆準的九大原則,包含令人訝異的研究結果,例如打破傳統的定義、智能是可塑的,以及缺乏事實就不能培養思辨能力等。每個原則都合乎科學,經得起時間考驗。每一章講授一個原則,並列舉諸多資料佐證原則背後的科學原理,最後引領教師如何實踐這些原則於教學策略,突破教學工作的瓶頸,以協助學生專

注於課堂中的學習,提升學生的學習成效。 本書不是一本枯燥乏味的認知心理學的科普書籍,而是一本有趣又實用的指南,不只適合教師在教學上的參考,更能幫助自學者掌握學習和記憶的運作,以提高學習效能。 問:為什麼學生不熱中於課堂上的學習? 答:我們普遍以為大腦的功用就是思考,但大腦不那麼善於思考。思考很慢,而且不可靠。如果動腦能有圓滿的結果,人還是喜歡動腦;但大腦不喜歡苦思不得其解的問題。如果課業對學生來說總是太難,難有成就感,學生自然不會喜歡。 問:要學生死背一知半解的事實,有用嗎? 答:一般認為強迫學生背誦枯燥無味的事實不太有幫助,但在缺乏事實型知識的前提下,要教學生分

析或思辨等技巧是不可能的。認知科學研究指出,教師希望學生分析與批判思考,都需要依靠廣泛的事實型知識。 問:為什麼有些事情會留在記憶裡,有些又那麼容易忘記? 答:記憶不是你想記住的事,也不是你努力要記住的事,而是你所思考的事。所以記憶是思考的殘餘物。 問:為什麼學生對抽象概念這麼難理解? 答:抽象思考是學校教育的目標,但大腦並不喜歡抽象思維,大腦偏好具體事實。我們在已知事物的架構下理解新事物,而大多數我們所知都是具體的。 問:反覆練習真的對學生的學習有用嗎? 答:反覆練習一直背負惡名,但認知系統有其瓶頸:大腦可以應付多種概念的範圍是有限的,要解決這個問題,最有

效的就是練習,因為練習能降低腦力活動所需要的「空間」。 問:怎麼做才能讓學生像科學家、數學家、史學家那樣思考? 答:學校課程教授的都是既定結論。很少課程鼓勵學生像史學家一樣思考、分析史料與證據,提出詮釋歷史的論點。自然課程要學生背誦事實,做的實驗其結果也在預料之內,學生並沒有練習到真正的科學思考,沒有進行真正的科學探究和解決問題。我們不訓練學生做科學家實際做的事,又如何能夠培育出下一代的科學家? 問:教師要如何才能做到因材施教? 答:每個學生都有自己不同的學習風格,要滿足每個人的需求,對教師是個重擔。幸好學生在學習與思考方面的相似點比不同處多,教師可以試著把心力放在教材

內容和教學方法的調整,吸引學生的學習興趣和專注力。 問:有些孩子似乎天生就不是讀書的料,智能是天生的還是環境的影響? 答:西方認為智能由基因決定,聰明人不需要努力就能得到好成績,如果你認真努力,代表你不夠聰明。亞洲國家則認為智能可被塑造,如果學生考試考不好,不是他們笨,而是不夠用功。孩子的智能確實有所不同,但智能可以透過不斷努力加以改善。 問:教學是一種認知技能嗎? 答:教師和學生的大腦認知條件是一樣的,教學和所有複雜的認知技能一樣,一定要練習才能進步。 吳麗君,北教大教育學院院長 林玫伶,國語實小校長 邱世明,北市大附小校長 徐建國,建國高級中學校

長 秦夢群,政大教育系教授 陳學志,師大教育學院院長 黃貞祥,清大生科系助理教授 黃雪萊,培風中學校長 楊世瑞,北一女中校長 鄭國威,泛科知識共同創辦人 賴以威,師大電機系助理教授 聯合推薦(依姓氏筆畫排序) 專家和學者對本書的讚譽 一位認真的老師穿上羅馬人的寬外袍到校,因為他要進行古羅馬的課程。他認真教學的舉措打錯靶了嗎?從認知科學的視角來詮釋,會有什麼不同的看見嗎?本書值得認真投入實務現場的老師用來思考自我的教學。 ──吳麗君,國立臺北教育大學教育學系(教育創新與評鑑碩士班&生命教育碩士班)教授、 教育學院院長 九個

關鍵問題、九個認知原則,這本書以有趣實用的方式告訴我們:身為教師,我們得知道大腦喜歡怎麼學,而後才能設計出幫助學生的教學活動。 ──林玫伶,臺北市國語實驗國民小學校長、兒童文學作家 把觀念有效的放進別人腦中,就跟把錢賺進自己口袋一樣的充滿挑戰。作者分析了大腦運作以及學生不愛上學的原因,值得你我一起來探索。 ──邱世明,臺北市立大學附設實驗國民小學校長、教育學系副教授 如果上學像看電影一樣有趣,我相信每位學生都會樂在其中。本書不但告訴您如何有效學習,還告訴您為什麼。 ——徐建國,臺北市立建國高級中學校長 學生為何不喜歡上學,已成為教師心中的大哉問。本書根據認知心理學的重要

研究,清楚闡述大腦運作與學習知識的程序;並以實用的觀點,提出學習的相關原則。其中如思考之後才會有記憶、反覆練習能夠降低腦力所需空間、智能可以透過努力而改善等。對於希望提升學生學習動機的教師,本書是不可或缺的教育指南,值得一讀再讀。 ──秦夢群,國立政治大學教育學糸教授 學生不喜歡上學,可能是學習時沒有獲得適性的教學以及獲得成就感。本書從認知心理學的研究成果剖析大腦學習的奧祕,有助於老師及學生發展有效的教學與學習策略,獲得學習的喜悅! ——陳學志,臺灣師範大學教育心理與輔導學系研究講座教授、教育學院院長 雖然教學是種專業,可是要讓學生更有效學習,僅僅讓學校教師負責,這種想法不太實

際,很多時候家長的共同參與,同理教師面對的辛酸,也是非常必要的。因此這也是一本關心小孩課業的家長需要好好研讀的好書! ──黃貞祥,國立清華大學生命科學系助理教授/泛科學專欄作者 學生為什麼學不會?為什麼缺乏學習意願?這些問題絕對是教育前線老師最最頭疼的難題。這本書讓我們重新了解腦袋的喜好和運作,讓我們真正「辨症論治」去探討更適合學生的教學模式。所有教育工作者,以及家長都希望學生的學習過程是愉快的,因此,這是一本值得我們仔細閱讀的好書! ──黃雪萊,馬來西亞培風中學校長 作者以清楚流暢的文字,恰到好處的案例,揭開了隱藏在關鍵學習問題背後的大腦機制。這本書值得每一位家長跟教育工作者

讀三遍;如果有空,就讀十遍。我要開始讀第二遍了。 ──鄭國威,泛科知識總編輯與共同創辦人 這是一本教育版的「流言終結者」,作者以學術研究、論文為基礎,讓我們破除許多教育的迷思,更清楚該怎麼面對學生。 ──賴以威,臺灣師範大學電機系助理教授、數感實驗室共同創辦人 作為一個教育投資者,我推薦本書,因為這本書十分有趣而且非常實用,讓教師能夠協助學生如何有效學習和思考! ──比爾‧蓋茲(Bill Gates),微軟創辦人 作者的問答集也可應用在課堂之外:企業講師、行銷人員等,還有家長——只要是關心我們如何學習的人——都會覺得本書值得一讀再讀! ——《華爾街日報》 作者從

易懂的認知科學出發,進行有趣但複雜的研究。內容是扎實的概念,教師不但會覺得長了見識,對教學也相當實用。 ——蘭迪‧溫加頓(Randi Weingarten),美國教師聯盟主席 本書好讀易懂且實用,由傑出認知科學家所撰,闡述有效教學的共同根源。本書筆調風趣,又有實證研究權威,這是我所知道最佳的教師指南,是一本經典之作,從幼兒園到研究所的教育工作者都應該人手一本。 ——赫許(E. D. Hirsch, Jr.),維吉尼亞大學榮譽教授 作者是認知科學家群中少見的優秀作家,本書內容是關於學校學習的書籍,讀起來就像在野外與冒險新國度中的一趟旅程。對教師和家長,甚至學生而言,每一頁都有驚喜

,比方說,你知道我們的大腦天生不是用來思考的嗎? ——杰‧馬修(Jay Mathews),《華盛頓郵報》教育專欄作家 教育工作者會喜歡這本好書。作者用清楚且有說服力的文字,告訴我們認知革命中最重要的發現,可以如何用來改善教學、啟發課堂上的學生。 ——約翰‧加布里埃利(John Gabrieli),麻省理工學院健康科技與認知神經科學Grover Hermann基金會教授 關於孩子如何學習,本書提供諸多研究、論據,能幫助讀者成為更有效能的教育工作者。 ——喬‧雷納(Joe Riener),華盛頓特區威爾森高中英文教師

大學術科考試對高中美術班教學之影響—桃園地區高中美術班師生的觀點

為了解決清大科系分數 的問題,作者孫依琳 這樣論述:

摘 要美術班在台灣的成立已有三十年的歷史,其主要目標是為了:發掘具有藝術資賦優異之學生,培育多元之專業藝術人才,增進學生對藝術展演、創作、認知及鑑賞能力。然而現階段高中美術班整體課程架構與教學,普遍重視技巧為主的訓練。高中美術班的教學內容因此常偏重素描、水彩、水墨與設計等考科內容,引發考試領導教學的疑慮。當前國內針對大學術科考試和高中美術教學的關聯性,缺乏有系統的整理。本研究首先透過相關文獻的整理,彙整分析2004到2011年大學術科考試簡章與試題,以釐清大學術科考試的變革與高中美術班教學的關係。透過訪談美術班授課教師並問卷調查106名桃園地區高三學生的觀點,期能了解桃園地區美術班師生對全

國大學術科考試規劃的看法與建議。本研究問題包含:(1) 桃園地區美術班教師對大學術科考試科目與實施方式之看法與建議為何? (2) 桃園地區美術班學生對大學術科考試科目與方式的看法為何?(3)大學術科考試對美術班教學與學生學習態度有何影響?研究發現教師對術科考試有正面也有負面的看法,優點包括考試內容使學習變得更多元廣泛。仍需改善的部份包含命題需更嚴謹,且以謹慎客觀的態度訂定具體的評審標準。考科上,教師們認為美術鑑賞題目過難,創意表現與彩繪技法考題內容過於相似,創意表現需要有更明確的定義。授訪教師認為教學需要明確依循的指標,但亦有教師擔心若有明確的方向將使教學受到侷限。此外,教師們表示高一、高二的

教學較不受考試影響,高三則無法避免針對考試內容進行教學。83.1%的學生認同考試帶來的壓力有助其學習上的積極度,他們對於考試內容與實施方式提出多元的觀察與建議,希望美術課程內容更為多元,不受術科考試侷限。

想知道清大科系分數更多一定要看下面主題

清大科系分數的網路口碑排行榜

-

#1.女同志 - Google 圖書結果

其他科的同志聽宣傳處說來了個年輕漂亮的研究生,都過來打探,但無論別人說什麼,陳佳一概都付之既溫和又矜持的一笑。 ... 根據這次分房的積分標準,我可能搆不著分數。 於 books.google.com.tw -

#2.清大理學院學士班學測 - 藝術貼文懶人包

TUN大學網,提供國立清華大學理學院不同入學管道簡章介紹,讓你依照國立清華大學理學院錄取分數挑選指考學測統測學校,並給予國立清華大學理學院招生名額、篩選倍率、 ... 於 arttagtw.com -

#3.「聖誕快樂」英文縮寫才不是Merry X'mas,一堆台灣人都寫錯 ...

David 大驚,發現原來自己以前學的簡寫是錯的!各位希平方的讀者們,想一 ... 哪種人不會被AI取代?童子賢點出台灣學生必備的「唯一能力」,斤斤計較考試分數毫無意義 ... 於 www.storm.mg -

#4.明新科技大學- 首頁

校史 · 校訓 · 校歌 · 教育目標 · 創校元老 · 董事會 · 校長室 · 副校長室 · 學校組織系統圖 · 如何到明新 · 校內平面圖 · 明新的驕傲 · 明新55校慶. 學術單位. 於 www.must.edu.tw -

#5.二類全部科系- 106年指考錄取分數預測 - 新鮮人查榜

學校 科系 國文 英文 數甲 化學 物理 今年名額 去年名額 去年分數 百... 國立臺灣大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 47 47 419.50 5.6... 國立交通大學 電機工程學系乙組 1 2 1.5 2 7 10 558.40 6.0... 國立臺灣大學 資訊工程學系 1 1 1 1 1 25 27 415.70 6.3... 於 freshman.tw -

#6.清大最低錄取分數指考 - 家庭貼文懶人包

109年大學指考登記分發查榜- 依校系榜單查詢. (011). 國立清華大學. 回其他大學. 校系代碼. 系名. 錄取分數(平均). 採計科目 ...缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 於 familytagtw.com -

#7.指考學測會考落點分析專家- 100GPS升學導航

國立清華大學 (011) 其他大學 ... 旭日招生甲組(人文、科管、教育)(更名) · 校系分則 · 旭日招生乙組(理工、生科、原科)(更名) · 校系分則 · 旭日招生丙組(電資、動機). 於 100gps.cc -

#8.與清大合併!竹教大指考分數「大暴漲」 網友酸:學長姊糗了

新竹教育大學去(2016)年11月1日與清華大學正式併校,今(2017)年首度共同 ... 有趣的是,今(8)日指考放榜,竹教大換了新名字後,原有科系分數大 ... 於 www.ettoday.net -

#9.清大化學系分數 - JP.NET

清大 化學系分數. 002國立臺灣師範大學. 顏均蓉台大醫學北一.02. 系名.03. ... 高中升學如何選科系,哪些是最熱門、起薪高、工作多的科系。104升學就業地圖,讓學長姐為 ... 於 margaretasdlsw.cynar.jp.net -

#10.國立清華大學- 维基百科,自由的百科全书

國立清華大學 (英語譯名:National Tsing Hua University;縮寫:NTHU),簡稱清華、清大,為中華民國高教深耕計畫遴選出參與全球鏈結全校型計畫的四所大學之一,前身 ... 於 zh.wikipedia.org -

#11.國立清華大學- 108年大學指考分發榜單查詢-www.com.tw

108年 大學指考登記分發查榜 - 依校系榜單查詢. (011). 國立清華大學. 回其他大學. 校系代碼. 系名. 錄取分數(平均). 採計科目. (0563). 中國文學系甲組(一般組). 於 www.com.tw -

#12.國立陽明交通大學(交大校區)招生資訊

台灣聯合大學系統111學年度碩士班招生公告(含簡章下載) [報名日期:110年12月6日(一)上午9時至110年12月9日(四)下午5時止][110.11.05]. 箭頭標示, 台灣聯合大學系統111 ... 於 exam.nycu.edu.tw -

#13.2022/111清大研究所考試錄取率(清華大學研究所錄取人數

清大 錄取率/報考人數/招生人數/熱門校系. 2022/111清華大學研究所考試總計報名人數為7,346人,合計招生名額為613,整體錄取率平均為8.34%;報名人數成長了238人,故 ... 於 edd000036.pixnet.net -

#14.台灣即時新聞 - Vexed.Me

台積電、英特格、默克等大廠相繼宣布投資,高雄規畫4年內興建1萬500戶社宅,高市議員 ... 中信兄弟洋投德保拉奪得年度MVP二連霸,他與統一獅布雷克的分數只有9分之差, ... 於 vexed.me -

#15.「清大科系級分」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

科系 名稱, 材料科學工程學系, 材料科學工程學系, 材料科學工程學系. , 清大動力機械從去年的68級分升為69級分。而今年新設立的台大醫工系,則可能與台大化工系分數相當。 於 1applehealth.com -

#16.重磅,3个超过700分!清华大学2021年录取数据 - 网易

安徽省也是我国高考大省,每年参加高考的人数,基本上在50万人以上。 安徽省理工科第一批录取分数线是696分,分数线很高。 於 www.163.com -

#17.清大科系分數

熱門科系換人當?指考放榜大數據,看誰最可能取代電機、資工. 106學年度大學個人申請入學招生各校系篩選標準 ... 於 lagesport.fr -

#18.清華大學學測最低錄取分數大概是幾級分?感恩~ - Clearnote

清華大學 學測最低錄取分數大概是幾級分?感恩~. 0. WalkThrough · Clearnote - 功能、使用方法點此. 解答. 陳昱安. 約3年以前. 64~68. 於 www.clearnotebooks.com -

#19.清大化工分數107學測成績出爐,上清大最低65級分-清大魂專區

國立清華大學 指考錄取分數|材料科學工程學系招生名額,當初我給分數決定我的科系,今年各大學校系甄選入學通過第一階段篩選總級分會較去年降0到2級分,直逼臺大地 ... 於 www.uyenemnh.co -

#20.你是我的寶貝: 陸達誠神父口述史 - Google 圖書結果

在宗教學系正式成立之前,輔大神學院的教授早已經討論規劃了整整一年,課程師資都討 ... 因為宗教系是全新的科系,學生們都只是因為分數接近才填這個志願,其實心裏很迷個, ... 於 books.google.com.tw -

#21.1科系過去分數直逼醫科苦主吐現在慘況:別去 - 中時新聞網

生命科學相關科系過去在台灣分數直逼醫科,有高分就讀生科系畢業後的苦主 ... 當年分數落在清大生科、清大資工和北醫藥學,在那時候台大藥學系後面 ... 於 www.chinatimes.com -

#22.清華大學藝術與設計學系分數 - 職涯貼文懶人包

111學年度特殊選才錄取標準國立清華大學藝術與設計學系(創作組). 入學方式, 不須學測成績,多為資料審查和面試。 各校系招生辦法不同,擇優錄取(詳見各校系簡章)。 缺少字 ... 於 jobtagtw.com -

#23.熱門科系換人當?指考放榜大數據,看誰最可能取代電機、資工

《天下》取得106及107學年度指考分發的科系最低錄取分數,分析台成清交的理工科系,近兩年的最低錄取分數變化,找出大學理工領域,哪些科系變得更加熱門? 於 www.cw.com.tw -

#24.熱門爆料| 股市爆料同學會 - 理財寶

(1)因為台股目前資金量能不足,大部分的股民都套牢,績優股股本較大,拉漲需要更多的成本,存在著風險極高。 (2)投機股公司大都虧損連連,為了賺錢公司配合炒股集團 ... 於 www.cmoney.tw -

#25.國立台南第二高級中學

*本校110學年度個人申請共錄取385人,包含臺大1人、成大12人、清華3人、交大1人、政大4人、臺師大5人、中央2人、中山10人、中興9人、中正7人、國北大3人等知名國立大學 ... 於 www.tnssh.tn.edu.tw -

#26.2021/110清大個人申請學測參採科目(含各系個人申請原始簡章)

2021/110清大個人申請學測參採科目(含各系個人申請原始簡章) 110學測落點分析免費講座:點我110學測多元 ... 110個人申請/繁星最低錄取分數標準一覽 於 fun4learning.pixnet.net -

#27.中華民國慢速壘球協會全球資訊網

新竹市清大棒球場. ◎新竹市交大棒球場 ... 107.10.17, 2018年國際身心障礙者日-集聚不一樣成就大力量全國慢速壘球錦標賽 開放報名! 107.08.20, 107第16屆總統盃全國 ... 於 www.cspsa.org.tw -

#28.竹教大改掛清大招牌錄取分數飆升

新竹教育大學去年11月與清華大學合併,今年首度改掛「清大」招牌,補教升學輔導專家發現,只要是原屬於竹教大的學系,這次大考分發錄取分數都大幅 ... 於 www.nownews.com -

#29.山佐改週記 - 第 279 頁 - Google 圖書結果

台中教育大學資訊科學系甚至言明在先,這個科系不培養資訊教師為目的,而是培養資訊人才(例如在科學園區工作〉。這和以往的情形是大不相同的。另一個例子是一些優質國立 ... 於 books.google.com.tw -

#30.清華大學科系排名 - Pksubra

今年有五校名列前五百大,比去年多出兩校(中國醫藥及陽明大學)! 全臺灣(電機工程學系)大學排名.學測最低錄取總級分數國立臺灣大學(電機工程系):72級分 ... 於 www.pksubra.me -

#31.清大工科分數 - BXRXS

國立清華大學 工程與系統科學系成立於民國五十三年,是清華大學在台復校最早成立的兩個科系之一,五十餘年來已培育超過四千六百位優秀的學生。 本系原名「核子工程學 ... 於 www.pinglg13.co -

#32.109學年度大學考試入學分發各系組最低錄取分數及錄取人數 ...

校名. 系組名. 採計及加權. 錄取人數. (含外加). 普通生. 錄取分數 ... 錄取分數. 派外子女. 錄取分數. 0001 國立臺灣大學. 中國文學系 ... 0565 國立清華大學. 於 www.uac.edu.tw -

#33.清華大學2020年各專業錄取分數線及位次_ 教育

2020年高考錄取基本上已經結束,清華大學作為國內頂尖學府,其各專業的錄取分數線自然也就成為了各位考生與家長重點關注的物件。 於 www.jasve.com -

#34.末代指考今放榜原始分409有望填醫科 - 奇摩新聞

台大財務金融分數預估原始分數落在273.70分,台大經濟系原始分數約會落 ... 分,清大經濟第2組則需要原始分數約258.9分;另一重點科系法律系,採計 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#35.清華學院學士班| 大學問- 升大學找大學問

111學年度特殊選才錄取標準 國立清華大學清華學院學士班(甲組). 入學方式, 不須學測成績,多為資料審查和面試。各校系招生辦法不同,擇優錄取(詳見各校系簡章)。 於 www.unews.com.tw -

#36.實現爆發式成長:關鍵時刻做出正確抉擇的邏輯思考術, 學校、科系、工作、伴侶都適用, 讓你一生無敵!

一,你要盡量多做那些啟動回路的事情,少做得一次清 以標做事一點常重要,是你從中 ... 兩年更大了,我下的品質人數會更多,分人數也更多了,也會有多用戶分,的分數來的蹤數, ... 於 books.google.com.tw -

#37.別再問我念什麼系了!現在的清華大學跟你想的不一樣:「學程

順應著潮流,清華大學的學制正在漸漸走向多元開放中,卻因此讓人容易霧沙沙。 ... 金融科系因此突然指考分數爆漲成為財金類第二名,僅低於台大財金。 於 medium.com -

#38.醒吾科技大學- 首頁

Hsing Wu University is composed of 4 Colleges: Tourism and Hospitality, Design, Business Management, and Popular Arts. 於 www.hwu.edu.tw -

#40.高考多少分可以上清华大学?670分能上清华吗?2021参考

可以知道2020年清华大学在全国各地的最低录取分为西藏最低,只有567分。但是在正常情况下且高考满分为750分的省份地区中(除去海南、江苏、上海),分数 ... 於 www.gk100.com -

#41.歷史科 - 香港經濟日報hket.com

本月初有小學德育課播放教育局提供的南京大屠殺紀錄片,涉日軍殺戮場面,引起小一生恐慌嚎哭及家長投訴,教育 ... 【歷史科】的影片 ... DSE成績覆核揭分數低竟反奪5**. 於 service.hket.com -

#42.選系不選校成風氣台大牙醫錄取分數首勝陽明醫科 - 經濟日報

此外,藍天予發現,清大電資學士班乙組今年首勝台大材料系,陽明交通大學材料系甲組則勝過台大物理系,同系乙組則超越台大化工。 於 money.udn.com -

#43.首頁- 輔仁大學學生資訊入口網

敬邀參加111年1月6日輔大暨清大SPARK計畫教育訓練「生醫研發成果市場價值評估及授權策略」. 2021/12/18. 校慶點燈期間開放進入校園事宜. 2021/12/18. 於 portal.fju.edu.tw -

#44.110年國立清華大學個人申請| 清大最低錄取分數學測

提供110年國立清華大學個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供109年篩選分數作參考. 閱讀更多. 取得本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房優惠. 於 igotojapan.com -

#45.清大化工分數

光電系. 002國立臺灣師範大學.55 台大化工397.50 英x1. 通訊系國立清華大學招生 ... 大學指考上週(8月7日)公布分發結果,從各科系的最低錄取分數變化,也可一窺不同 ... 於 mtxgz.restaurant-remotis.fr -

#46.國立清華大學指考錄取分數 | 健康跟著走

大學網...大學網,提供國立清華大學不同入學管道簡章介紹,讓你依照國立清華大學錄取分數挑選指考學測統測學校,並給予藝術與設計學系招生名額、篩選倍率、採計加權 . 於 info.todohealth.com -

#47.清大化工分數

科系. 20 成大水利337. 工程科學系. 53 物100%、化100% 34 台大大氣376. 14 清大資工 ... 大學指考今6日放榜,清華大學表現優異,在二類組最低率取分數排名中,電機系 ... 於 182406blog.psychologedesch.at -

#48.弘光科技大學

弘光科技大學食品科技系大三僑生陳治宏,3年前從馬來西亞來台念海青班烘焙科,畢業 ... 典禮由黃月桂校長主持,張副校長及食科系、餐旅系主任及老師們也給予大力協助。 於 www.hk.edu.tw -

#49.不再靠肝救台灣! 從台積電「免輪大夜」看趨勢

清大 工業工程管理系教授簡禎富:「人才是企業最重要的資產,我們一般把它 ... 一名就是科技資訊業,緊接著是金融保險會計,大傳跟與公關廣告分數也不 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#50.重拾榮耀 - 國立清華大學材料科學工程學系

109學年度大學考試入學(指考)放榜,清大材料系甲組最低錄取分數533.88分(英文、物理、化學三科加權1.5倍)、單科平均82.14分,乙組最低錄取分數521.10分、單科平均80.17 ... 於 mse.site.nthu.edu.tw -

#51.國立臺灣大學

生科系蔡素宜副教授團隊研究成果刊登於Circulation Research. 生命科學系蔡素宜副教授帶領其研究團隊,利用人類多能幹細胞為模型,探討 ... 臺大出版品 ... 臺大電子報 ... 於 www.ntu.edu.tw -

#52.國立清華大學清華學院學士班- 錄取分數 - TUN大學網

TUN大學網,提供國立清華大學清華學院不同入學管道簡章介紹,讓你依照國立清華大學清華學院錄取分數挑選指考學測統測學校,並給予國立清華大學清華學院招生名額、篩選 ... 於 university.1111.com.tw -

#53.2015-2021清華大學各省各專業錄取分數線 - 排行榜

會知道,而判斷自己的分數是否能被錄取就只有研究往年的分數線,不光是要研究學校的整體分數線,還要研究該校各專業的分數線。下面TOP10排行榜就為大家帶來2015-2021 ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#54.清大人社分數掉了11級的原因是什麼? - 考試板 | Dcard

是真的因為某youtuber的原因嗎?因為單就人社方面清大不是還算有名嗎? (因為我印象中沒看過如此雪崩式下滑的科系,這不會造成很嚴重的後果嗎? 於 www.dcard.tw -

#55.109學年度大學繁星推薦入學招生

109學年度大學繁星推薦入學招生- 第一類學群至第七類學群各校系錄取標準一覽表. 校名:(011)國立清華大學. *表示同分增額比序結果. 校系代碼. 校系名稱. 於 www.cac.edu.tw -

#56.清大電機分數

大學指考今天放榜,得勝者補教老師藍天予分析最低錄取分數指,大電(機)資(工) ... 理工科系轉學考向來都是轉考生想報考的熱門類科,不論是台大、清大、交大,又或 ... 於 xzpyi.motorsportal.at -

#57.清大分數

09 1 交通大學資工甲組80. 對啦我樓上如果是我我會這樣填: 政大財政>中央財金>清大經濟>交大管科Ps怎麼沒考慮一下北大?. 國立清華大學外國語文學系徵聘日語兼任教師 ... 於 zsday.sylvie-boyer.fr -

#58.清大化工分數110延伸文章資訊 - 如何做好生意

(109年:33人)甄試日期4/18(日)科系資訊國立清華大學化學工程學系個人申請招生資料共通說明國立清華大學個人申請共通說明事項學測檢定標準國文英文數學社會自然英聽110 ... 於 businesswikitw.com -

#59.特質- The News Lens 關鍵評論網

四大象限的個性特質與英文說法 ... 客觀 年輕人 弱勢 志向 志願 志願序 才藝 指考 排行榜 教改 教育 普通人 李家同 清大電機 特質 甄試 生涯規劃 畢業生 科學期刊 科系 ... 於 www.thenewslens.com -

#60.北大校系指考採計考科與110年、109年錄取分數表@ 桃園儒林

我們整理熱門國立大學,包含台大、政大、清大、交大、成大、中央、中興、台北大各校系的指考考科採計,將「考試入學」所有不含術科的校系,按照「社會組含數 ... 於 rulinty.pixnet.net -

#61.Home - 國立雲林科技大學YunTech

國立雲林科技大學以「務實致用的科技大學典範」為發展願景,規劃在學生培育、教師發展、大學貢獻、國際影響力四個層面上有卓越的表現。 於 www.yuntech.edu.tw -

#62.把心放上去:林本堅的「用心則樂」人生學 - Google 圖書結果

張老師是布朗大學(Brown University)畢業的博士,聽說他的父親是前清狀元。可惜一年後,他被密蘇里大學挖角去當系主任。我的碩士論文得另找指導老師,因而變成跟雷射無關, ... 於 books.google.com.tw -

#63.頂大如何選才?清大3D招生策略找分數測不出的人才|翻轉教育

大學申請季來臨,學生如何透過面試、書審資料展現對科系的熱情?教授又怎麼看?學術專長是海洋生物和視覺研究,被稱作是「戀上烏賊的男人」的清華大學 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#64.清華大學科系分數完整相關資訊 - 輕鬆健身去

110年國立清華大學個人申請- University TW提供110年國立清華大學個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供109年篩選分數作參考. ... 代碼, 科系 ... 於 fitnesssource1.com -

#65.校園台 | LIHKG 討論區

[PolyU] 紅磚大學討論區(60) - Exam加油. 紅磚營養師 2021-12-20 11:27:59 ; 科大討論區(32) sem已完未派grade 科大學生該何去何處?同場呈獻聖誕快樂!! 如果奇蹟有顏色 ... 於 lihkg.com -

#66.111年國立清華大學個人申請 - University TW

提供111年國立清華大學個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供110年篩選分數作參考. ... 011022、中國文學系乙組(華語文教學組). 於 university-tw.ldkrsi.men -

#67.清華大學科系分數在PTT/Dcard完整相關資訊

提供清華大學科系分數相關PTT/Dcard文章,想要了解更多清華大學科系分數、清華大學招生、清大教授有關夫妻/感情文章或書籍,歡迎來說愛你提供您完整相關訊息. 於 hkskylove.com -

#68.清大化學系分數

姓名錄取學校就讀. 顏均蓉台大醫學北一. 我懷疑有些人不喜歡「自然淘汰沒有先見之明」的觀點。. 國立清華大學資訊工程學系乙組錄取36 人平均76. 錄取. 校系代碼. 於 clarkwilsonmbd.hopecarrierstrust.co.uk -

#69.111指考分科測驗【指考五標/落點分析/採計科目/科系排名】指 ...

第一類組【熱門校系】指考最低分數 ; 3, 交通大學資財系-財金組, 442.8 ; 4, 政治大學財管系, 435.5 ; 5, 政治大學金融系, 389.5 ; 6, 清華大學計財系-乙組 ... 於 www.tkblearning.com.tw