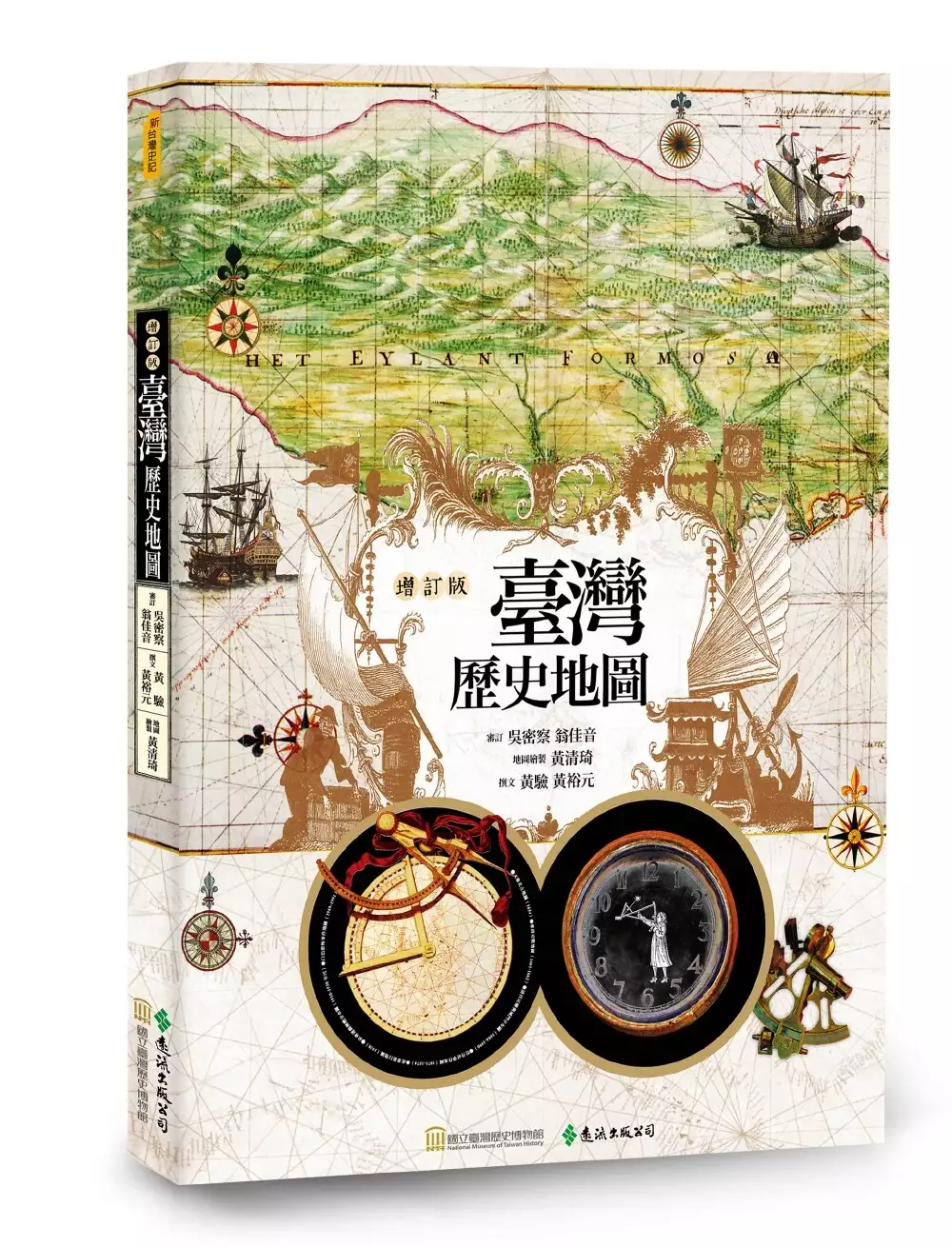

澎湖群島地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃清琦,黃驗,黃裕元寫的 臺灣歷史地圖(增訂版) 可以從中找到所需的評價。

另外網站地圖名稱:中華民國第三區海岸台灣省澎湖群島也說明:比例尺:100000 備註:1.民國96年7月11日建檔. (7243469)

國立臺南大學 台灣文化研究所碩士班 賴志彰所指導 莊錦慧的 吉貝聚落開發與歷史變遷之研究 (2010),提出澎湖群島地圖關鍵因素是什麼,來自於沙尾、聚落、石滬、吉貝。

最後網站七美地圖則補充:澎湖群島 一共90餘個島,而七美嶼的位置在最南端,搭船約一小時初可抵達,不少人都為了這個澎湖最具· 澎湖七美跳島一日遊七美景點地圖、船票交通、拍照攻略 ...

臺灣歷史地圖(增訂版)

為了解決澎湖群島地圖 的問題,作者黃清琦,黃驗,黃裕元 這樣論述:

一本臺灣歷史地圖,讓臺灣歷史進入視覺化、空間化的全新閱讀模式! 《臺灣歷史地圖》的出版,開啟「臺灣歷史地圖化」的新趨勢,歷史地圖的敘述方式具有三大特色:史料符號化、時空座標化、主題圖解化,透過此種轉化與呈現,每一幅主題地圖都將歷史的時間、空間、人事、地物,統合成一個畫面、一幅地圖,讓閱讀者從「讀歷史」轉為「看歷史」,讓臺灣史更具視覺性,更有時空感。 .一幅《大航海時代貿易據點分布圖》,重現17世紀海權競逐年代,位居東亞航線樞紐的臺灣,被世紀潮流推上國際舞台的地理形勢。 .一幅《鄭荷交戰地圖》,帶您觀測三百多年前鄭軍經由鹿耳門水道、橫渡臺江內海,從赤崁北邊登陸,進圍普羅民遮城

、熱蘭遮城! .一幅《林爽文事件地圖》,重建一場民變的歷史現場,讓您了解兩百多年前從大里杙爆發、演變成全臺動盪事件的始末! .一幅《社會運動團體分布圖》,讓您綜覽八、九十年前臺灣知識青年在日本統治下風起雲湧的社會運動,以及那些人那些事。 .一幅《二二八事件地圖》,呈現此一事件從爆發、衝突,到蔓延全臺8縣9省轄市;從鎮壓、對峙,到全面掃蕩的重大過程。 全書依照時間年代,分成「早期臺灣」「清朝時代」「日本時代」「當代臺灣」四大單元,精選臺灣歷史66個重要主題,將主題中的人、事、時、地、物等元素轉化為地理空間資訊,全新繪製近130幅歷史(主題)地圖;並精選近30幅17-18世紀古典

地圖及20世紀日本時代的舊地圖,進行部分解讀或考訂;另搭配超過100幅歷史照片輔助說明,共同呈現臺灣歷史重大進程中的各個視角與樣貌,是一部可輕鬆閱讀、深入感受的視覺臺灣史。 ※《臺灣歷史地圖》原版於2016國際書展引發搶購熱潮,數月內即三刷告罄 ※增訂版中修訂、更新之改繪與新繪地圖,總計超過50幅,讓整體內容更臻正確、完善 ※國、高中及大學歷史、地理學科教科書的最佳輔助教材 本書特色 ★ 從主題編排到遣字用詞,儘量呼應各界對臺灣歷史的社會共識。 ★ 全書包括66個臺灣歷史重要主題,每個主題以 2-4 頁的篇幅呈現,簡潔易讀。每個單元最末並附錄「參考書目/延伸閱讀」,

以供讀者深入研究。 ★ 每一主題均擇取豐富的地理資訊,或運用古地圖加以標示,或將古地圖資訊轉置於當代地理圖資上,或將統計數據表現為地理圖像。 ★ 各種圖繪手法,旨在清楚扼要地表現事蹟、闡明現象,把原本零碎的文獻、繁瑣的資訊、枯燥的數據,化為一眼可以看盡、卻又值得百般凝視、品味無窮的「新地圖」。因此,全新繪製的將近130幅歷史地圖,在設計製作上皆細膩考量涵蓋影響臺灣歷史發展的地域,還原過去的地理空間,回歸歷史事實與脈絡,讓歷史事件在地圖上生動起來。

澎湖群島地圖進入發燒排行的影片

漁翁島燈塔座落於西嶼西南端的高地上,屬西嶼鄉外垵村。西嶼全島面積17.8380平方公里,海拔高約52公尺,與澎湖本島及白沙島三島鼎足而立,是澎湖群島的三大島嶼之一。

漁翁島即為西嶼,其名稱之區別在於葡萄牙人首先以葡萄文「漁翁島」標示於航海圖上,之後荷蘭與日本等軍事地圖皆沿用翻譯成漁翁島;而先民自古以來即稱為「西嶼」或「西嶼頭」,歷經清領、日治行政區劃,皆以西嶼為名,因西嶼位於澎湖本島之西,大陸閩浙沿海先民航行途經澎湖即以「西嶼頭」為航程辨識的指標。 燈塔始建於1778年,最初為七級石塔,名為「西嶼塔燈」,至1875年改建為西洋式構造,命名為「漁翁島燈塔」,如今所見。近年登錄為古蹟時,順應鄉民建議,正名為「西嶼燈塔」。燈塔立於花崗岩台基上,底部直徑約2.5公尺,塔身向上微微內收,塔頂與塔身高度的比例約為1:2。塔內有螺旋鐵板樓梯,上層為圓拱型鑄鐵燈罩及風標。塔身外側離地面6.3公尺高的地方,則有鐵管欄杆圍成的鑄鐵工作平台,塔高11公尺,燈高60.7公尺。

燈塔旁的洋樓,是以石塊砌築,內分上下兩層,屋頂採低緩四向屋坡作法,屋簷水平線腳突出於入口的小玄關,百葉窗為法式造型,顯示出其濃厚的歐式建築風格。漁翁島燈塔設有霧笛、三座清朝中葉所設的鐵鑄霧炮,並留存早期使用的石葫蘆煙墩。由燈塔園區俯視海景,有機會觀賞到著名的西嶼急流,名為「西流」。澎湖6大急流「一磽、二吼、三西流、四鵝豆、五潭門、六東吉」其中的「西流」就位於外垵「西嶼燈塔」下的南方海域。每到臨近乾潮、開始潮前40分鐘(俗稱返流),海面即出現整排月眉湧浪,長約100~200公尺,持續4~5小時,直到滿潮前2小時左右才停止。每逢秋季大潮時更是蔚為奇觀。

• License:

YOU’RE FREE TO USE THIS SONG IN ANY OF YOUR YOUTUBE VIDEOS, BUT YOU MUST INCLUDE THE FOLLOWING IN YOUR VIDEO DESCRIPTION (COPY & PASTE):

Dream to live by ZAYFALL https://soundcloud.com/zayfallmusic

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

http://creativecommons.org/licenses/b...

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/yktBW7V-nhA

吉貝聚落開發與歷史變遷之研究

為了解決澎湖群島地圖 的問題,作者莊錦慧 這樣論述:

本研究係透過文化人類學及歷史地理學的方式來瞭解及探討吉貝聚落開發與歷史變遷的情況。吉貝從清朝時期靠著先人的勤奮及努力填出一口口的石滬,而成為石滬的故鄉,而沿岸為數眾多的石滬,使後代子孫們在冬季無法出漁的季節裡還能有額外豐碩的收入。吉貝嶼又因為四周暗礁密佈,使得船隻常常擱淺遇難,撿拾破損船隻的海上漂流物亦是早期住民額外收入的來源。 日治初期又因生活困苦使得居民出稼到高雄,離鄉背井在高雄港邊擔任搬運砂糖的苦力工人,並隨著日益增加的出稼人口,逐漸地在高雄鹽埕區形成「吉貝嶼寮」聚落,日治後期除了農業大為進步,漁業亦靠石滬及「揖丁香」等漁獲收入,使得吉貝成為漁獲收入佔白沙庄主位的模範村。戰後自民

國40年開始,政府實施「漁船放領」政策,因為動力漁船的增加使得吉貝產生多樣的漁撈方法,除石滬漁法外,亦有丁香籠、電黑目、埋罾、畚箕罾、小管籠、摃網仔…等多樣漁法,因此居民的經濟生活也大為改善,人口數持續增加,聚落內的傳統合院建築也紛紛改建成新式的樓房,居民富裕的情況一時有「小美國」之稱。民國73年隨著「吉貝海上樂園」的成立,吸引中外觀光遊客造訪吉貝島,亦使吉貝「沙尾」景觀一時躍上國際舞台,更直接帶動吉貝觀光產業的發展。民國90年代澎湖國家風景區管理處,又以促進吉貝觀光繁榮為由,提出「吉貝休閒渡假旅管暨遊憩區促進民間投資開發計劃」計畫將吉貝以BOT的方式承租於財團五十年,而此BOT開發案不但引起

許多環保團體的批評聲浪,更喚起在地居民憤怒不滿的情緒,於是居民共同組織「搶救吉貝沙尾自救會」向各部會展開陳情抗議,因此在各界輿論的壓力下及居民激烈的抗爭中,澎湖國家風景區管理處才將「吉貝休閒渡假旅管暨遊憩區促進民間投資開發計劃」暫時停止執行。吉貝自從發展觀光產業後,政府建設開始投入,雖然使得島民能有觀光產業的額外收入,但過度開發的結果,卻使得吉貝這塊美麗的島嶼,付出環境破壞的慘痛代價,建設環島公路破壞美麗的海岸景觀,沙尾也隨著開發而日益縮短,海沙不斷流失,以及被死亡珊瑚礁碎屑所掩埋而消失不見的石滬,另外因大量抽取地下水導至地下水源鹹化,這些種種負面的社會成本,卻完全地由在地人承擔,而最終獲利者

卻只有投資客。 雖然由吉貝居民的團結抗爭才使政府暫停開發吉貝沙尾的BOT計畫,但政府搖擺不定的政策以及缺乏在環保與開發之間取得平衡,又會容易讓投機的政客及財團再度闖關成功,對於吉貝未來的發展,唯有走向「生態保育」才是一個能讓地方永續發展的不二法門,面對著不斷被破壞的環境生態,且日益縮短的沙尾,則更應該有海洋工程相關的專家探究沙尾縮短原因,進而提出補救措施。唯有如此,後人才有機會在石滬環抱的珊瑚礁潮間帶中,踏著細細的浪花看著美麗夕陽,抑或漫步在貝殼砂堆積成的「沙尾」上享受浪漫的吉貝風情。

澎湖群島地圖的網路口碑排行榜

-

#1.國際包裹/快捷資費查詢

加那利群島, 維德角島, 加羅林群島, 開曼群島, 中非, 查德, 智利, 希斯凱, 哥倫比亞, 剛果 ... 電子地圖 · 郵購e指通(ecpost)服務平臺據點查詢 · EZPost郵寄便單據列印系統 ... 於 www.post.gov.tw -

#2.國外團體旅遊,鳳凰旅遊-鳳凰旅行社

網站地圖 · 企業專區 · 公開投資人資訊 · 公司簡介. 旅遊頻道. close. 歐洲 · 美洲 · 島嶼 ... 所羅門群島全部. 所羅門群島. 台灣旅遊全區選擇. 北.北.基全部. 台北. 基隆. 於 www.travel.com.tw -

#3.地圖名稱:中華民國第三區海岸台灣省澎湖群島

比例尺:100000 備註:1.民國96年7月11日建檔. (7243469) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#4.七美地圖

澎湖群島 一共90餘個島,而七美嶼的位置在最南端,搭船約一小時初可抵達,不少人都為了這個澎湖最具· 澎湖七美跳島一日遊七美景點地圖、船票交通、拍照攻略 ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#5.運費說明

... 群島、南沙群島。 一般包裹尺寸以150公分為上限,低溫包裹尺寸以120公分為上限,每件皆不得超過20公斤。 詳細當日宅急便配送範圍,請見當日宅急便介紹。 離島地區為澎湖 ... 於 www.t-cat.com.tw -

#6.澎湖主要島嶼群地圖(澎湖群島設計工作室測量繪製)

關於澎湖群島. 用google地圖八百公尺高度拼湊..... · 關於澎湖群島. 望安鄉是澎湖縣面積最大的離島位於澎湖本島南方海上,由19個島嶼所組成,其中6個為有人 ... 於 www.facebook.com -

#7.澎湖地圖

澎湖群島 – 维基百科,自由的百科全书 · 澎湖縣> 交通部觀光署 · 澎湖縣景點地圖– 台灣旅遊資訊– 旅遊導覽| TravelKing旅遊王 · 澎湖旅遊2023》澎湖自由行必看 ... 於 gownsx4z.letstalksex.net -

#8.澎湖旅遊資訊- 澎湖輪訂票系統

區域景點地圖. 澎湖群島,是個歷史悠久、民風淳樸,具有豐富海洋資源的地方。不管是潛入澎湖南方四島深蔚的海洋中探索珊瑚,亦或眺望古老未受後期構造運動影響的豐富 ... 於 tnc-kao.com.tw -

#9.電子地圖

1. 澎湖旅行地圖─七美嶼地圖 · 2285 ; 2. 澎湖旅行地圖─望安嶼與將軍澳嶼地圖 · 1806 ; 3. 澎湖旅行地圖─吉貝嶼地圖 · 580 ; 4. 澎湖旅行地圖─大馬公區域地圖 · 1619 ; 5. 澎湖 ... 於 www.penghu-nsa.gov.tw -

#10.澎湖南方四島(海域) - 生態旅遊尋寶地圖

澎湖群島 由玄武岩火山熔岩台地構成,島嶼大多呈現「方山」地形,四周為陡降的海崖。玄武岩雖堅硬,但經過長期海浪侵蝕作用,較脆弱的節理面會出現侵蝕、崩落的現況而 ... 於 npgis.cpami.gov.tw -

#11.{老樹皮}[庫存][老地圖海報][85折][南天] 福爾摩沙和澎湖群島 ...

{老樹皮}[庫存][老地圖海報][85折][南天] 福爾摩沙和澎湖群島地圖(1627年荷蘭) · 優惠活動看全部 · 運送NT$ 80 · 付款 · 尚未有評價 · 賣家資訊. 於 www.ruten.com.tw -

#12.澎湖縣各行政區域島嶼簡介

澎湖群島 原為64個島嶼組成,經2005年澎湖縣政府重新進行澎湖群島島嶼數量清查,係由90座大小島嶼所組成。島內具多為隆起玄武岩方山,經過多次海陸升降,海蝕及火山噴發 ... 於 phcsp.tmc.ksu.edu.tw -

#13.活出你的設計- 取得你的人類圖- 亞洲人類圖學院Human Design ...

體驗人類圖是一段轉化生命的過程。這是關於自我實現的驗證過程,關於心智上、情緒上、生理上與基因的特質,如何影響你的健康、事業、人際關係以及人生中所有的層面, ... 於 humandesignasia.org -

#14.清代時期的古繪地圖:台灣圖附澎湖群島圖

本圖《台灣圖附澎湖群島圖》,縱:63公分橫:772公分,所繪範圍限於台南鹿耳門港航道、赤磡城及承天府一帶地形圖。原圖箋注因有「偽藩」等字樣,所繪安平鎮亦標明「世子鄭 ... 於 ihao.org -

#15.清代臺灣方志的知識學 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

... 澎湖群島圖」、「乾隆朝臺灣輿圖」或是清季夏獻綸《臺灣輿圖》等輿圖專著,方志 ... 地圖皆無說,其說悉附於方域、建置各門之後?不幾自亂其例乎?則何如將山川圖說仍歸於 ... 於 books.google.com.tw -

#16.2023澎湖景點地圖》43個澎湖旅遊景點/IG網美打卡/好玩 ...

說到夏天、台灣離島,第一個想起的就是澎湖!在近幾年中新增了好多澎湖景點,怕大家有選擇障礙,小編在這篇澎湖景點攻略裡,幫大家整理好IG打卡景點、經典必去、澎湖 ... 於 www.kkday.com -

#17.Pin on 地圖參考

一般記憶中的澎湖群島地圖都是以南北縱立為多,這張轉為西東縱立,漁翁島竟然改為朝上的位置,這樣的地圖座向讓澎湖群島看起來別有一番風味。 這張. Read it. Save. Read ... 於 www.pinterest.com -

#18.台灣澎湖列島景區衛星地圖

這是台灣唯一全部以島嶼組成的縣,縣治設在馬公市。 台灣澎湖列島景點:澎湖群島地處中國大陸與台灣之間,由於具有先天地理與港灣的優越特殊條件,自古 ... 於 zh.meet99.com -

#19.郵務業務郵遞區號查詢

... 澎湖縣 金門縣 連江縣. 縣市查詢列表 基隆市 臺北市 新北市 桃園市 新竹市 新竹縣 ... 「釣魚臺列嶼」 編在宜蘭縣轄區內,「東沙群島」、「南沙群島」編在高雄市轄區內。 於 www.post.gov.tw -

#20.澎湖群岛地图图片- 搜狗图片搜索

澎湖; 小台湾; 澎湖群岛; 吉贝屿; 澎湖湾; 雄鸡; 中国地图; 公鸡; 地图. 澎湖风景区观察员 · 元朝 · 日媒揣测东沙群岛,澎湖列岛也很重要 ... 於 pic.sogou.com -

#21.燈塔秘境打卡推薦|達人帶路解鎖10個必訪美景

目斗嶼燈塔又稱北島燈塔,是一座位於澎湖群島最北端的燈塔,以銑鐵建造 ... 地圖大公開 · 中壢火車站美食特輯!11間在地人激推的美味店家. GOMAJI編輯群. 於 www.gomaji.com -

#22.最大的台灣地圖——《台灣圖附澎湖群島圖》

康、雍、乾三朝繪製的最為重要的三幅台灣地圖,雖然都藏於台北,但卻分屬兩家館藏。康熙朝《台灣輿圖》藏於台灣博物館,雍正朝的《台灣圖附澎湖群島圖》和乾隆朝《台灣輿圖》 ... 於 www.ifuun.com -

#23.風中之葉: 福爾摩沙見聞錄 - 第 2 頁 - Google 圖書結果

... 地圖集【第壹部】十六、十七世紀地圖上的台灣-澎湖群島·危險的海岸·熱蘭遮城·傳教士干治士·戰事家庭生活·葬禮習俗·宗教·女巫師事變·擴張·驅逐對手·轉口港·鄭成功·亨伯 ... 於 books.google.com.tw -

#24.南極15天75萬

福克蘭群島、南喬治亞島和南極洲 南極一趟要75萬? 飛機飛美國再轉阿根廷, 從阿根廷搭船南喬治亞島吧. 2023-10-13 21:54 發佈. 文章關鍵字 南極 15 75萬. 於 www.mobile01.com -

#25.全球資訊網| 郭綜合醫院

馬紹爾群島(MARSHALL), 馬其頓(MACEDONIA), 馬利(MALI), 緬甸(MYANMAR), 蒙古 ... 澎湖縣, 金門縣, 連江縣. 區域:. E-mail. 配偶. *緊急聯絡人. *姓名. *電話(行動電話或 ... 於 www.kgh.com.tw -

#26.海科館-繪製世界-臺灣地圖

展覽最後,將視野拉回到我們生活的台灣。本次展出的複製文物:清雍正《臺灣附澎湖群島圖》之中,透過清代執政者製作的臺灣地圖,我們能看到過去的官方觀點與現在我們對 ... 於 theme.npm.edu.tw -

#27.澎湖群島遊客之空間行為與環境識覺分析 - 台大地理系

課程地圖 · 跨校選課合作 · 「空間資訊科技與應用」跨域專區 · 「地理數據科學」領域專長專區 · 「學士榮譽學程」專區 · 研究所 · 碩士班修業規定 · 博士班修業規定 · 研究 ... 於 www.geog.ntu.edu.tw -

#28.練習園地

澎湖跨海大橋連接澎湖群島的白沙島與西嶼島,是臺. 灣最長的橋。澎湖跨海大橋在地圖上的長度是幾公分? 實際長度是幾公尺? 練習園地 ... 於 resource.learnmode.net -

#29.澎湖群島第二版數值地質圖1/ - 澎湖全島地圖 - Xusura

澎湖全島地圖- 澎湖・特輯|花火節來去澎湖三天兩夜全攻略! 時刻旅行 · 澎湖地圖連結搜集 · 澎湖群島维基百科,自由的百科全书簡- 澎湖全島地圖 · 澎湖全島地圖安福旅遊? 於 xusura.c-stream.online -

#30.03. 地理與地方/ Geography and places - 主題- 研究資料寄存所 ...

... 澎湖群島海圖). 此資料集沒有說明. JPEG · 魍港與麻豆溪地圖. 此資料集沒有說明. JPEG · 赤崁耕地圖. 此資料集沒有說明. JPEG · Ilha Fermoza(福爾摩沙島圖). 此資料集沒有 ... 於 data.depositar.io -

#31.清雍正-臺灣圖附澎湖群島圖 - YouTube

... 澎湖群島 圖中國清雍正Map of Taiwan and the ... (1723-1735) 本圖卷是傳統的手繪山水 地圖 ,以上東下西、左北右南的方位,畫出台灣和 澎湖群島 。 於 www.youtube.com -

#32.澎湖> 交通部觀光署

玄武岩. 澎湖群島在800至1,700萬年前已形成原始地貌和地形,經過千百萬年來的海蝕風化洗禮後,造就澎湖 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#33.第二節澎湖群島

群島 總面積約127 平. 方公里,南北長約60 公里,東西. 寬約40 公里,海岸線總長320 公. 里,面積以馬公島最大,其次依. 序為西嶼、白沙、望安以及七美. 等島,並環抱澎湖灣 ... 於 www.cga.gov.tw -

#34.澎湖縣地圖|臺灣澎湖縣衛星地圖|map.hao123.com.tw

澎湖 縣地圖谷歌google衛星地圖. 移動地圖; 縮放地圖; 切換地圖. 如果使用電腦,您可以在地圖上按下鼠標左鍵(不要松開),拖動地圖,待地圖出現您需要顯示的區域後,松 ... 於 map.hao123.com.tw -

#35.Explore Street View and add your own 360 images to ...

Bringing your map to life, one image at a time. Street View stitches together billions of panoramic images to provide a virtual representation of our ... 於 www.google.com -

#36.李仙得〈福爾摩沙島與澎湖群島圖〉

福爾摩沙島與澎湖群島圖〉(Formosa Island and The Pescadores, China),為英文地圖,由美國駐廈門領事李仙得(Charles W. Le Gendre)編繪,收錄於1871年《美國與 ... 於 openmuseum.tw -

#37.澎湖縣七美鄉同心協會Penghu County chimei ... - 台灣社區通

地圖 導覽. GOOGLE MAP; 手繪地圖. 必知產業, 必遊景點, 必了人物, 必吃美食, 必曉節令. 地理位置介紹, 七美島位於澎湖群島極南端為東經119度40分,北緯23度16分,距離馬公 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#38.【2023澎湖美食地圖.旅遊景點必玩行程】民宿.食尚玩家推薦 ...

來到澎湖群島看美景玩水之外,吃美食更是重點中的重點,領隊Sky整理了近幾年的美食.特色私房景點.套裝行程.民宿等,還有教你買澎湖便宜機票, ... 於 taiwantour.info -

#39.【2023澎湖這樣玩】澎湖景點地圖!16個本島、離島必去景點 ...

來到澎湖就不能不看看「柱狀玄武岩」這個大自然的鬼斧神工,這些岩石是由海底岩漿在地表冷卻後形成,孕育出澎湖群島獨特的地景和許多小島嶼,是個活生生的 ... 於 www.funtime.com.tw -

#40.關於澎湖群島

澎湖地圖 英文版本|Penghu Map Eng Version 用世界的眼光來看澎湖,白底黑地圖版本! It's time to watch PENGHU in an international way 01.設計階層|市/鄉> 村/里> ... 於 www.facebook.com -

#41.澎湖列島

同稱:「澎湖」、「澎湖群島」、「澎湖列島」。 · 位於臺灣海峽上,是臺灣的離島縣。 · 火山寧靜噴發形成,島上多玄武岩、方山。 · 屬全年缺水區。 · 景點:澎湖南方四島國家 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#42.澎湖旅遊地圖-外婆的澎湖灣

澎湖群島 有四條旅遊的主幹線,分別是馬公本島、南海、東海及北海,馬公又分成馬公市旅遊、北環路線及南環路線。馬公本島主要為古蹟、地形及美食之旅,南海則是由望安、 ... 於 www.vrwalker.net -

#43.訂位購票

... 地圖網站地圖. 搜尋表單. 前往搜尋頁面. 開始搜尋. ×. 探索網站的目錄; 華夏會員. 會員 ... 群島; 科爾多瓦-COR-阿根廷; 美利達-MID-墨西哥; 埃莫西约-HMO-墨西哥; 庫利亞坎- ... 於 www.china-airlines.com -

#44.福建省地圖

福建省地圖. 臺灣省– 维基百科,自由的百科全书. 臺灣省是位於臺灣本島上的一個省份,地處臺灣本島部分地區及澎湖群島,隔臺灣海峽與中國大陸相對。. 於 leeryyb5.myaccountaccess.onl -

#45.福爾摩沙和澎湖群島地圖(1627年荷蘭)

... 地圖. 福爾摩沙和澎湖群島地圖(1627年荷蘭). 福爾摩沙和澎湖群島地圖(1627年荷蘭). 商品型號:, MPE001. 庫存狀態:, 有現貨. I S B N:, 9789576384448. 作者:. 出版社: ... 於 www.smcbook.com.tw -

#46.UsefulInfo:澎湖全縣旅遊地圖(含景點照片) - PH-Sea

地圖 下載:. 方法:請連續點地圖照片至最後一頁,便可以放大閱覽並按滑鼠右鍵另存新檔下載. 本地圖由tkuetufo繪製. 於 www.phsea.com.tw -

#47.離島衛星導航旅遊地圖書: - 第 16 頁 - Google 圖書結果

澎湖群島 相關位置圖 Om 150m 300m 貓嶼草嶼漁翁島(西嶼)花棒望安島七美嶼虎井嶼西嶼坪嶼澎湖島東吉嶼東嶼坪嶼#西吉嶼澎湖雲林水道嘉義小列嶼目斗嶼燈塔吉貝嶼海邊漁之 ... 於 books.google.com.tw -

#48.臺灣圖附澎湖群島圖 - 國家文化資產網

地圖. 公告資料. 類別古物; 級別重要古物; 種類圖書文獻及影音資料- 圖繪. 本圖是傳統手繪山水地圖,長卷,上東下西,左北右南,分繪臺灣及澎湖群島。 於 nchdb.boch.gov.tw -

#49.地圖

... 澎湖群島圖),此圖繪製於1642-1653年。有關澎湖部分,包括Piscadores-漁翁群島(澎湖群島)、Pehou -白沙島、VissersEyl. -漁翁島(西嶼)、Phehno -澎湖本島(大山嶼 ... 於 penghu.info -

#50.270+ 項澎湖群島圖片照片檔

從來自iStock 的272 項澎湖群島圖片照片檔、圖片及免版稅圖像當中搜尋。尋找您在他處找不到的高品質照片檔。 於 www.istockphoto.com -

#51.地理位置- 澎湖海洋地質公園 - 台灣地景保育網

... 澎湖群島島嶼數量委託清查計畫報告書中指出,群島由90個大小不同的島礁組成,全區僅有19個島有人居住,群島總面積約128平方公里,面積最大的島嶼依序是馬公本島、西嶼 ... 於 140.112.64.54 -

#52.百年臺灣大地: 早?一郎(1891-1977)與近代地質學的建立和創新歷程

... 《澎湖群島地質調查報文》,詳細記載澎湖島之地形、地質及其地質之應用(如礦產與石材,尤其是澎湖特有寶石文石及其他珍貴礦石) ,可了解當時澎湖島的地質狀況。 2 村印石文澎湖 ... 於 books.google.com.tw -

#53.土地(國情簡介

其中澎湖島(64.24平方公里)最大,其後依序為西嶼(即漁翁嶼)、白沙島、七美嶼及望安島。 金門群島. 金門群島位於福建省東南海岸外,汪洋四環,舊名浯洲,又有仙洲、浯江 ... 於 www.ey.gov.tw -

#54.澎湖南海地圖:澎湖南海群島旅遊區位圖萬年可用

澎湖 南海地圖:澎湖南海群島旅遊區位圖萬年可用 · 南海群島旅遊需配合各套裝業者的路線 · 各路線並非每個島嶼都可以登島或經過 · 包船旅遊可以一次滿足登島及 ... 於 www.phsea.net -

#55.- 馮秉正康熙53年〈澎湖群島圖〉再釋 - 隘門國小

從方豪教授的〈康熙五十三年測繪臺灣地圖考〉一文,馮秉正此次任務有康熙親派的四位滿官隨行,這一小艦隊由15艘戰船組成,每艘有50士兵。然而,受阻於天候與暴風,遲滯9日 ... 於 www.amps.phc.edu.tw -

#56.Formosa Island and the Pescadores 臺灣與澎湖群島地圖(英文 ...

國家文化記憶庫是一個走入日常生活,尋找臺灣故事及原生文化的行動,讓我們一起挖掘地方,收集充滿溫度的故事,展示多采多姿的臺灣印象。 於 memory.culture.tw -

#57.被誤解的台灣古地圖: 用100+幅世界古地圖,破解12~18世紀台灣地理懸案&歷史謎題

... 群島已是一次大豐收,但對臺灣而言,似乎將問題更加複雜化。經相當完整,而歐提留斯 ... 澎湖嗎? chapter 11│《坤輿萬國全圖》開啟東西方地理訊息交流,而臺灣卻 ... 於 books.google.com.tw -

#58.地理位置

經調查結果,澎湖群島位於北緯23°12至23°47,東經119°19至119°43,島嶼數為90座,極東:查母嶼; 極西:花嶼; 極南:七美嶼; 極北:大蹺嶼,北回歸線23°27穿過群島之中的 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#59.澎湖旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

澎湖. Penghu. 台灣 ・澎湖. 島嶼/半島. 想去. 6. 去過. 7. 景點介紹; 周邊景點; 推薦商品. 景點介紹. 澎湖群島,亦稱澎湖列島,是位於臺灣海峽上的一組群島,也是臺灣的 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#60.古地圖海報/福爾摩沙島和澎湖群島地圖

古地圖海報/福爾摩沙島和澎湖群島地圖. 長64cm*寬53cm 這是荷據時期的台灣全島地圖,出自Erancois Valentyn的Oud en Nieuw Oost-Indien(新舊東印度誌)。 於 www.taiouan.com.tw -

#61.17世紀福爾摩沙與澎湖群島海圖

17世紀福爾摩沙與澎湖群島海圖. 17世紀福爾摩沙島與澎湖群島海圖/ Vingboons, Johannes繪/ 荷蘭國家檔案館館藏/ 聚珍臺灣復刻發行材質:道林紙尺寸:76.5 x 52.5 cm ... 於 www.gjtaiwan.com -

#62.台灣珊瑚礁地圖下離島篇>內容連載

◎海岸的地質與地形澎湖群島主要由火成岩構成,除了花嶼的岩性屬於安山岩質的熔岩外,其餘都是由玄武岩構成。這些火山熔岩大約是在1740萬年至800萬年前, ... 於 www.books.com.tw -

#63.澎湖列島(澎湖群島):自然環境,位置境域,地形地貌,島嶼構成, ...

澎湖列島(澎湖群島)自然環境,位置境域,地形地貌,島嶼構成,氣候特點,海流潮汐,社會環境,行政建制,駐軍,交通狀況,經濟發展,農業,漁業水產,工業,旅遊開發,相關傳說, 於 www.newton.com.tw -

#64.福爾摩沙和澎湖群島圖| 誠品線上

旅遊地圖 · 福爾摩沙和澎湖群島圖. 福爾摩沙和澎湖群島圖| 誠品線上. 福爾摩沙和澎湖群島圖. 作者. 出版社, 南天書局有限公司. 商品描述, 福爾摩沙和澎湖群島圖:,:誠品 ... 於 www.eslite.com -

#65.澎湖縣景點地圖

澎湖 縣位於台灣海峽距離台灣約500000公尺處,共由90個島嶼所組成,是台灣唯一的島縣,在低潮時的總面積為141.052平方公里,其中以澎湖本島最大(馬公市及湖西鄉),其次為西 ... 於 www.travelking.com.tw -

#66.【2023澎湖景點推薦】46個澎湖景點地圖!出發澎湖秘境探險

去到澎湖,當然不能錯過超知名的經典澎湖景點「七美雙心石滬」,而七美島位於澎湖群島的最南端,島上有青青草原,還可看到蔚藍海景,走到每一個角落都彷彿電影場景。編輯 ... 於 www.klook.com -

#67.漁翁島燈塔介紹、交通地圖、周遭景點、住宿、必買票券總整理

西嶼與澎湖本島及白沙島三島鼎足而立,是澎湖群島的三大島嶼之一。 漁翁島燈塔介紹資訊. 標籤; #歷史文物,特色建築. 地址; 881台灣澎湖縣西嶼鄉外垵村195號. 開放時間 ... 於 www.settour.com.tw -

#68.溫古魯全餐

德先生可補上,澎湖將軍嶼嗎!感謝. 回覆刪除. 回覆. 德生生魚筆記 2016年1 ... 如果可以做一份釣點地圖更好,不過沒人要告訴我自己的私人"菜園" XD. 刪除. 於 dracula0911.blogspot.com -

#69.台灣圖附澎湖群島圖

台灣圖附澎湖群島圖現藏各種台灣古地圖,雖然詳略不同,但對台灣歷史的研究,提供了珍貴的資料。圖中所繪者限於台南鹿耳門港航道、赤磡城及承天府一帶地形圖。 於 www.jendow.com.tw -

#70.1627年福爾摩沙島與澎湖群島復刻地圖(筒裝)

1627年福爾摩沙島與澎湖群島復刻地圖. . 尺寸:67 * 50 cm (尺寸為大約值,詳細請以實物為準). 特殊商品:出貨需3~4個工作天,可接受的朋友再下標哦。 商品評價. 於 www.gjtaiwan.com -

#71.1636年福爾摩沙島及澎湖群島圖

1636 年台灣古地圖之台南古地圖. 於 www.flickr.com -

#72.場所拼貼:澎湖居民與遊客的意象地圖

孔憲法(1979)提及Lynch的都市意象研究方法是可以被應用在群島地區及中小型都市的環. 境型態。因此,此理論與方法運用在澎湖群島亦是可行的。而Lynch (1960)從居民(或使. 用 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#73.〈台灣圖附澎湖群島〉彙整頁面

昨晚的地震大家都還好嗎?今日就與大家分享發生在300多年前台北大地震與台北大湖的回憶吧~ 1694年(清康熙3. Read More. 推薦網站. 於 www.twmemory.org -

#74.澎湖群島- 維基百科,自由的百科全書

澎湖群島 ,亦稱澎湖列島,是位於臺灣海峽上的一組群島,東距臺灣本島約50公里,由90個大小島嶼組成,總面積約為128平方公里,現全境均屬中華民國臺灣省澎湖縣管轄,為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#75.〈福爾摩沙與澎湖群島圖〉 - 藏品資料

右下角寫著「KAART VAN HET EYLAND FORMOSA EN DE EYLANDEN VAN PISCADORES」,意即「福爾摩沙島與漁翁島之地圖」。 2.本圖原出自荷蘭改革宗牧師Francois ... 於 collections.nmth.gov.tw