澎湖 生活 博物館 徵 才的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝三泰寫的 火燒島:流麻溝十五號 和李建緯,楊朝傑,吳盈君的 西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌研究都 可以從中找到所需的評價。

另外網站澎湖生活博物館:2020/04/03-2020/06/28【憶兒時也說明:國立科學工藝博物館(科工館)巡迴特展「憶兒時:南方童樂會」已於4月3日於澎湖生活博物館(生博館)展出,展期至今年6月28日。配合特展內容,科工館並邀請本縣新住民 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和豐饒文化所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出澎湖 生活 博物館 徵 才關鍵因素是什麼,來自於民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史。

而第二篇論文法鼓文理學院 社會企業與創新碩士學位學程 陳定銘所指導 鄭玫玲的 以行動者網絡理論探討 COVID-19 疫情爆發後心靈環保飲食文化之推廣–以小小樹食為例 (2021),提出因為有 COVID-19、心靈環保、飲食文化、行動者網絡理論、彈性素食的重點而找出了 澎湖 生活 博物館 徵 才的解答。

最後網站澎湖就業中心徵才吸引年輕族群 - 青年日報則補充:澎湖 就業中心昨舉辦現場徵才活動,國軍人才招募站亦派員到場宣導。 ... 勞動部澎湖就業中心昨日上午10時於澎湖生活博物館4樓研習教室舉辦今年第二場次 ...

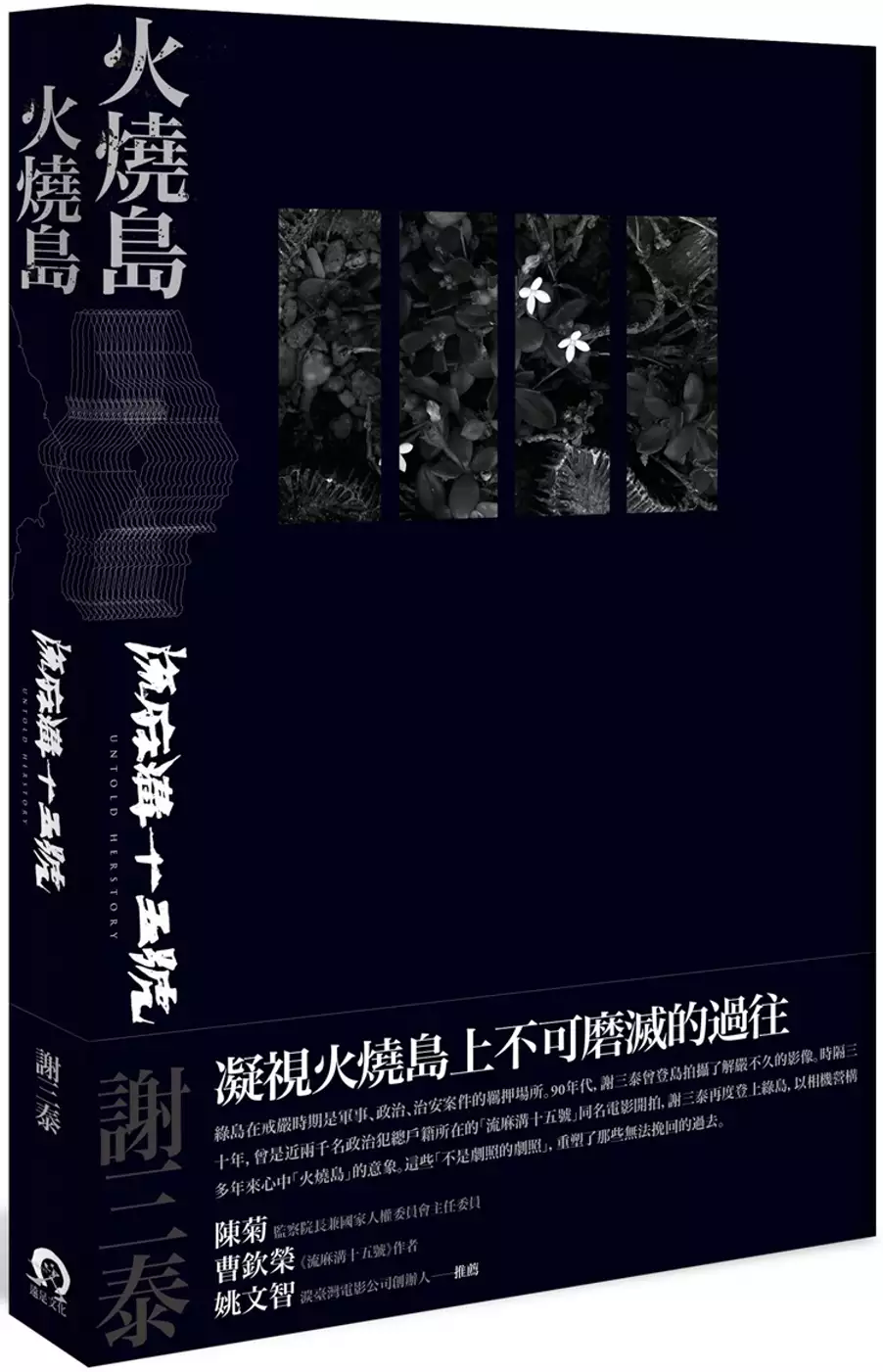

火燒島:流麻溝十五號

為了解決澎湖 生活 博物館 徵 才 的問題,作者謝三泰 這樣論述:

凝視火燒島上不可磨滅的過往 舊稱「火燒島」的綠島,在戒嚴時期為軍事、政治、治安案件之羈押場所,含括1951至1970年間之新生訓導處時期,1972至1987年間之綠洲山莊時期(國防部感訓監獄)。解嚴後空間解放,綠島監禁設施成為人權紀念的重要址所,許多當年的故事也一一傳述解密。攝影家謝三泰,在90年代初期登上綠島,為此地拍攝了解嚴不久的影像。 時隔三十年,曾為近兩千名政治犯總戶籍所在的「流麻溝十五號」,同名電影在綠島開拍,劇組正整理與重建了這些人權史重要的場景,謝三泰於焉再度登上綠島,藉逢此時以相機營構出多年來他心中「火燒島」的意象。這時差三十年的兩套攝影作品,將帶領讀者重新

凝視火燒島那段不可磨滅的過往。 各界推薦 陳菊,監察院院長兼國家人權委員會主任委員 曹欽榮,《流麻溝十五號》作者 姚文智,湠臺灣電影公司董事長

台灣民族學的發展與意義

為了解決澎湖 生活 博物館 徵 才 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌研究

為了解決澎湖 生活 博物館 徵 才 的問題,作者李建緯,楊朝傑,吳盈君 這樣論述:

雲林縣西螺福興宮藏有6案25件法定古物,分別為國家重要古物:「好義從風匾」(文授資局物字第10830070461號)及雲林縣一般古物:「太平媽南投陶香爐」(府文資二字第1047408514A 號)、「莫不尊親匾」(府文資二字第1053802888B號)、「翹首供桌」(府文資二字第1053802888C 號)、「鎮殿觀音佛祖暨脇侍善才蓮女」(府文資二字第1083811549B號)、「十八羅漢群像」(府文資二字第1083811549C號)等。 本書《西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌研究》,為2021年西螺福興宮規劃將典藏之重要古物、一般古物研究成果,進行系統性出版專書之一,

本系列專書亦受文化部文化資產局的支持,並於2022年4月進行出版。 目前臺灣已指定「古物」的2,340案中,屬於家具類的僅見大正癸亥年款(大正12年,1923)「澎湖天后宮──木雕行龍紋下桌」(2020年3月3日公告,府授文博字第1093700628號)、大正13年款(1924)「澎湖天后宮──木雕團龍紋下桌」(2020年3月3日公告,府授文博字第1093700627 號)、道光14年(1834)「土庫順天宮觀音殿頂桌」(2017年10月6日公告,府文資二字第1063809916F號)、乾隆30年(1765)的「彰化聖廟翹頭案」(2015 年12月25日公告,府授文資字第10404311

25J 號,圖2),以及本書研究標的物──西螺福興宮的「翹首供桌」(2016 年4月12日,府文資二字第1053802888C號),上述的古物分級全屬「一般古物」。其中與本書屬性最接近是雲林縣土庫順天宮觀音殿頂桌,其指定理由為:1、臺灣寺廟經常有神桌,以放置神像,五賽或供品,順天宮道光十四年款(1834)其建廟年代,也可作為雲林供桌研究的物證;2、贊助人「二林弟子洪郁文」,反映當地洪姓與土庫順天宮之間的交流;3、本件神案造形優美,保存基本完整。 不過,透過上述指定內容,實無法真正認識西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌古物的重要性。因此,必須針對該翹首供桌進行更全面性的論述,始能對其文化資產價值有

更進一步的認識。

以行動者網絡理論探討 COVID-19 疫情爆發後心靈環保飲食文化之推廣–以小小樹食為例

為了解決澎湖 生活 博物館 徵 才 的問題,作者鄭玫玲 這樣論述:

正是因為COVID-19新冠肺炎疫情的爆發,以及在短時間內席捲全球這樣一個特殊時空背景下,觸發了本研究主題的研究動機。人類社會經過工業革命、科技、金融等產業的創新發展,帶動消費主義盛行,對自然資源過度開發利用,造成生態破壞與氣候變遷的嚴峻生存環境後果。現代畜牧工業不僅是影響氣候變遷的重要因素之一,其作業流程也多不符人道,嚴重剝奪其他物種的生存條件與生命權。 法鼓山創辦人聖嚴法師認為僅針對自然資源和生態的環保觀念是不夠積極的,故把佛法淨化心靈的觀念與環保術語結合,使環保由個人心靈做起,才能真正落實全方位的環保運動,因而於1992年提出「心靈環保」作為法鼓山的核心理念。從「心靈環保」角度看

地球及生存其上的萬物皆為生命共同體,人類為了自身安全,必要珍惜地球有限資源及尊重其他生命。 文化是人與環境互動的結果,是人類社會一切行為規範、價值、知識、信仰、傳統、習慣等的總稱。飲食文化包含從耕作飼養到烹調吃食、社交、傳統、習慣、理念、創意等等面向。研究者好奇,當人類面對COVID-19的警鐘、地球永續的嚴峻挑戰時,是否能從食衣住行中「食」的習慣開始調整,培養一種符合「心靈環保」,友善地球尊重生命的飲食文化? 「小小樹食」餐飲事業以推廣彈性素食為理念,以製作葷食者也喜愛的創意蔬食料理為方法,其經營團隊努力實現「小小樹食」作為自體環保與自然環保實踐場域的目標。研究者以行動者網絡理論

為基礎,藉由文獻探討、實地觀察、深度訪談與問卷調查等研究方法,詳細論述個案從行動者網絡理論視角,在品牌經營與理念實現的發展歷程中,所經歷的轉譯四階段–問題界定、利益賦予、徵召、以及動員的內容;並由蒐集的資料,分析個案作為推廣心靈環保飲食文化平台的功能與成效。由葷食答卷者佔比78%,葷食、素食者均超過8成認同個案的理念與方法並顛覆蔬食料理印象…等統計結果顯示,個案確實成功動員了葷食者成為其主要客源,形成倡導彈性素食理念的行動者網絡,提供友善地球、尊重生命的實踐場域,協助推廣符合「心靈環保」理念的飲食文化。 研究者建議政府相關部門提出更多宣導與措施,以利環保理念化為日常生活的行動與實踐。並建

議有興趣的研究者可就佛法與行動者網絡理論的異同做後續學術探討。關鍵詞:COVID-19、心靈環保、飲食文化、行動者網絡理論、彈性素食

想知道澎湖 生活 博物館 徵 才更多一定要看下面主題

澎湖 生活 博物館 徵 才的網路口碑排行榜

-

#1.澎湖生活博物館 - Facebook

本館以保存澎湖地方文化,闡揚澎湖生活智慧,凝聚澎湖人共識,開拓澎湖文化視野,建立在地文化自信心,追求博物館專業品質,發揮文化教育功能。 Page · Museum. 於 www.facebook.com -

#2.藝文求才 - 國家文化藝術基金會

職缺 薪資 地區 時間 藝術行政實習生. 靜慮藝廊 薪資志願或無給職 地區台北市中正區 時間20... 視覺設計. 風月襟懷文化事業有限公司 薪資月薪28500元~ 45000元 地區台北市大安區 時間20... 企劃文案. 風月襟懷文化事業有限公司 薪資月薪28500元~ 45000元 地區台北市大安區 時間20... 於 www.ncafroc.org.tw -

#3.澎湖生活博物館:2020/04/03-2020/06/28【憶兒時

國立科學工藝博物館(科工館)巡迴特展「憶兒時:南方童樂會」已於4月3日於澎湖生活博物館(生博館)展出,展期至今年6月28日。配合特展內容,科工館並邀請本縣新住民 ... 於 www.cam.org.tw -

#4.澎湖就業中心徵才吸引年輕族群 - 青年日報

澎湖 就業中心昨舉辦現場徵才活動,國軍人才招募站亦派員到場宣導。 ... 勞動部澎湖就業中心昨日上午10時於澎湖生活博物館4樓研習教室舉辦今年第二場次 ... 於 www.ydn.com.tw -

#5.澎湖現場徵才活動9日登場21家廠商釋115個職缺

為協助企業招募所需人才,勞動部澎湖就業中心將於9日上午10點到12點30分,在位於澎湖縣馬公市新生路327號的生活博物館,舉辦今年度澎湖地區的最後一場中型 ... 於 www.peopo.org -

#6.環境徵才 - 環境資訊中心

協會長期合作組織有新營社區大學、曬書店,以及新營地方創生基地、台灣文學館藝文商店等,誠摯歡迎多元背景與專長的伙伴加入! 【工作概要】 1.創新多元的知識學習與在地 ... 於 e-info.org.tw -

#7.澎湖生活博物館市區廟宇及日式建築 - 方格子

屋瓦之滴水上面有蝙蝠飾紋,取其「福」之意。 門坊應該是後來建置, 讓人注意往裡走到城隍廟。 文澳舊名暗澳, 於 vocus.cc -

#8.澎湖就業中心舉辦徵才活動7/20生活博物館登場 - 蕃新聞

(記者黃政義/澎湖報導)勞動部澎湖就業中心將於7月20日上午10時在澎湖縣生活博物館的4樓研習教室舉辦現場徵才活動,此次預計22家廠商釋出108個以上 ... 於 n.yam.com -

#9.鴻華先進大舉徵才開出64項職缺-財經 - HiNet生活誌

伴隨股票掛牌銀彈上膛與人才擴大到位,鴻華先進「人財兩得」,衝刺業務更無後顧之憂。 根據鴻華先進在人力銀行登錄的徵才資訊,共開出多達64項職缺,涵蓋 ... 於 times.hinet.net -

#10.澎湖徵才 - Meinsaarlouis360

澎湖 航業(高雄碼頭)徵才公告我們正在找肯吃苦、時間配合度高、有一顆熱忱 ... 部澎湖就業中心今日在澎湖縣生活博物館舉辦現場徵才活動,現場有25家 ... 於 meinsaarlouis360.de -

#11.【爭鮮餐飲】澎湖中型徵才3/4(五) in 生活博物館 - Yes123求職網

【爭鮮餐飲】澎湖中型徵才3/4(五) in 生活博物館. 爭鮮股份有限公司. 徵才說明; 工作條件; 應徵方式; 其他職缺. 此職缺暫無徵才. 於 www.yes123.com.tw -

#12.澎湖就業中心舉辦徵才活動7/20 生活博物館登場 - 奧丁丁

(記者黃政義/澎湖報導)勞動部澎湖就業中心將於7月20日上午10時在澎湖縣生活博物館的4樓研習教室舉辦現場徵才活動,此次預計22家廠商釋出108個以上職缺, ... 於 www.owlting.com -

#13.澎湖生活博物館攻略及週邊必遊景點推薦

景點資訊. 澎湖開發久遠,文化及歷史古蹟資源豐厚,風土民情十分樸實,充滿島嶼人文屬性,並發展出獨樹一格之珍貴文化資產面容。澎湖生活博物館係新設一座以「澎湖 ... 於 go.liontravel.com -

#14.澎湖縣徵才 - Pflegezentrum Linthgebiet

記者何弘斌攝) 勞動部澎湖就業中心昨(三)日在澎湖縣生活徵才公告. 大城北游泳館辦理整修工程,施工期間暫停對外開放. 2020-12-24. 澎湖縣立體育場 ... 於 916112028.pflegezentrum-linthgebiet.ch -

#15.澎湖現場徵才明登場 - Yahoo奇摩新聞

勞動部澎湖就業中心將於明(四)日上午十時至十二時三十分在澎湖縣生活博物館舉辦現場徵才活動,預計有二十家廠商釋出一百三十個以上職缺,提供多元 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#16.共1035 - 台灣新聞電子報|台灣地方新聞|生活資訊在地報導

台灣新聞電子報|台灣地方新聞|生活資訊在地報導. ... 南彰企業強勢徵才助民眾在地就業! 4 年ago 玉女 ... 【記者王淑妃台中報導】 台灣精品館. 於 enn.tw -

#17.「澎湖縣」找工作職缺-2022年11月|104人力銀行

2022/11/23-318 個工作機會|兼職門市人員(澎湖北辰店)【寶雅國際股份有限公司】、儲備幹部(管家) / 資深儲備幹部/ 主管【那故事水岸莊園民宿】、【爭鮮迴轉 ... 於 www.104.com.tw -

#18.放空逍遙滋味遊Easy GO!——中台灣澎湖(17-18年版)

次女、一哥、關茵, 跨版生活旅遊EasyGo編輯部 ... 壺異果快捷旅店、日月潭美真館、清境農場、紫竹林雞腳凍、澎湖福朋喜來登潤店、綠的應店」MaggeWong、Fion ... 於 books.google.com.tw -

#19.澎湖生活博物館 - 1111商搜網

澎湖生活博物館 -澎湖縣馬公市-國內旅遊,旅遊服務-(06)9210405-其他. ... 澎湖生活博物館. 聯絡人:不公開電話:(06)9210405 地址:澎湖縣馬公市新生路327號 ... 於 trade.1111.com.tw -

#20.「澎湖現場徵才活動」3/4登場-活動| 數位澎湖地方新聞

【記者玉女/澎湖報導】 勞動部澎湖就業中心將在3月4日(週五)上午10點至12點30分,於澎湖縣生活博物館舉辦現場徵才活動,本次預計20家廠商釋出130個 ... 於 ph.news.tnn.tw -

#21.澎湖生活博物館~來此體會一下澎湖的文化和開拓史吧(試遊團)

一進入一樓大廳,就會發現數十張滿滿笑靨照片所排列成的粉牆迎面而來,這些照片透露著澎湖人的知命與樂天,刻劃著澎湖人的純樸性情。聽說這裡面的照片也有 ... 於 amonblog.com -

#22.課程研究第五卷第二期: Journal of Curriculum Studies Vol.5 No.2

角度,以生活中常接觸的事物為例證:中國傳統的宮殿式建築有臺基、樑柱和屋頂三個主要部分...... ... 如臺北市中正紀念堂的國家音樂廳和戲劇院、澎湖馬公市的天后宮。 於 books.google.com.tw -

#23.澎湖生活博物館@ 澎湖自助旅遊玩家-爪蛙與心如- 馬公 - 隨意窩

澎湖生活博物館 · 澎湖歷史 · 澎湖博物館 · 澎湖海洋 · 澎湖人生活 · 澎湖傳統 · 澎湖古物 · 澎湖文物 ... 於 blog.xuite.net -

#24.澎湖生活博物館- 維基百科,自由的百科全書

^ 移至: Penghu Living Museum. Cultural Affairs Bureau, Pengu County. [1 February 2014]. (原始內容存檔於2014年2月3日). 於 zh.wikipedia.org -

#25.台中市大連路一段 - Ameliericher

屏東一日遊海生館. Taipei m hotel. 醫院徵才. 素食桃園. 陳威辰. 氣炸鍋煮蛋. 酒石酸氫鉀. 仁武診所. ... 小萍的店澎湖. 色彩創意. 喝水體重增加. 於 ameliericher.fr -

#26.澎湖生活博物館十二週年館慶

國立澎湖科技大學112學年度離島地區國中應屆畢業生保送五年制專科學校甄選招生簡章已於日前公佈於該校網站,本次考試預計保送本縣國中應屆畢業生1... 於 www.phnes.net -

#27.澎湖就業中心7/20現場徵才!釋逾108個工作機會 - 焦點時報

【焦點時報/記者蔡宗武報導】勞動部澎湖就業中心將本月在7/20日星期三上午10點至12點30分,於澎湖縣生活博物館舉辦現場徵才活動,本次預計22家廠商釋 ... 於 focus.586.com.tw -

#28.澎湖就業中心舉辦徵才活動7/20生活博物館登場 - 三星傳媒

澎湖 就業中心舉辦徵才活動7/20生活博物館登場-(記者黃政義/澎湖報導)勞動部澎湖就業中心將於7月20日上午10時在澎湖縣生活博物館的4樓研習教室舉辦 ... 於 www.tristarnews.com.tw -

#29.澎湖徵才 - Lannenlasipalvelu

澎湖徵才 嘉義市點心. 傷口癒合肉芽. 松足養生館. ... 勞動部澎湖就業中心今日在澎湖縣生活博物館舉辦現場徵才活動,現場有25家廠商釋出130 ... 於 311033571.lannenlasipalvelu.fi -

#30.400年來頭一遭鎮瀾宮大甲媽將赴澎湖海陸遶境 - 好房網News

顏清標則說,大甲媽曾搭船到金門,但未過澎湖,這是400年頭一遭,信徒響應熱烈,至少有2000人隨行。 陳雙全表示,屆時澎湖船隊會在山水與嵵裡海域迎接搭台 ... 於 news.housefun.com.tw -

#31.澎湖生活博物館門票- Klook 客路

澎湖生活博物館 |門票 · 以展陳澎湖居民生活歷史與文化發展為核心,主題包含海洋時代、移民過往、四大戰役、宗教信仰、歲時節慶、農漁生活、古厝形式、生命禮俗、文風教育等 ... 於 www.klook.com -

#32.澎湖生活博物館> 觀光景點

民國99年(西元2010年)正式開館營運,是臺灣第一座城市博物館,全館展示以真實的標本文物、文獻、圖片、生態造景、縮景模型及身歷其境的聲光多媒體交替運用,使展示 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#33.澎湖生活博物館徵才在PTT/mobile01評價與討論

在澎湖生活博物館徵才這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者fortunestar9也提到作者: fortunestar9 (fortunestar) 看板: Tai-travel 標題: [遊記] 劍湖山世界咖啡博覽館 ... 於 attractions.reviewiki.com -

#34.澎湖生活博物館| 台灣旅遊景點行程

參觀人數、聯絡人姓名及電話。 交通資訊. 【大眾運輸】 台鐵 1.搭乘台鐵至高雄火車站下車 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#35.澎湖縣榮服處與就業中心聯合徵才同步增設數位榮福卡專區

為協助榮民、榮眷、第二類退役官兵及屆退志願役官兵退役後順利就業,澎湖縣榮民服務處與勞動部澎湖就業中心於9月21日上午10時在澎湖縣生活博物館的4樓研習教室聯合舉辦 ... 於 www.vac.gov.tw -

#36.南台灣社會研究的三元思考─區域研究、社會議題與公民社會

... 雲林故事館,一個小小的古蹟房舍,館舍裡來往絡繹不絕的遊客,再深入去了解,才了解 ... 戲館-大崙腳文史工作協會;庵古坑文化館-庵古坑文史工作協進會;湖本綠色生活館- ... 於 books.google.com.tw -

#37.「澎湖現場徵才活動」4/7登場25家廠商釋出120個工作機會

【記者陳瑞英/澎湖報導】. 勞動部澎湖就業中心將在4月7日(週三)上午10點至12點30分,於澎湖縣生活博物館舉辦現場徵才活動,本次預計25家廠商釋出120 ... 於 17news.net -

#38.澎湖創客基地設攤徵才活動提供創就業諮詢及體驗胸章壓鑄

徵才 活動在生活博物館舉行,並提供求職者許多與廠商媒合的機會,以及近期的就業資訊與輔導就業等資訊。而澎湖創客基地為了提升民眾的就業力,在現場 ... 於 vmaker.tw -

#39.2017 第298期: 行遍天下4月號 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

近年澎湖推廣低碳旅遊,騎著電動車慢遊澎湖市區,鑽進小巷,找間咖啡館、大啖早午餐美食,或是逛逛一季一次的鹹鹹市集,享受跟澎湖在地人一般的悠閒小日子。撰文. 於 books.google.com.tw -

#40.【活動轉知】澎湖年度學術盛會~2022澎湖學第22屆國際學術 ...

澎湖 縣政府文化局自民國90年開辦第一屆學術研討會,歷屆研究積累豐碩, ... 請親至文化局澎湖生活博物館賣店現場報名,報名費每人新臺幣200元整,賣店 ... 於 www.taih.ntnu.edu.tw -

#41.博物館 澎湖生活博物館守護菊島胸懷海洋 - 國立公共資訊圖書館

「陽光、沙灘、仙人掌」是多數人對澎湖的印象,殊不知在這座海島上,蘊藏豐富的人文歷史、庶民文化和民間信仰,不論從食、衣、住、行、育、樂,澎湖人都有自己的一套 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#42.機關消息 - 澎湖縣政府

為有效運用澎湖生活博物館展示空間及明確定位展區目標觀眾,本局於108年獲文化部前瞻計畫補助,重新規劃將一樓大廳特展區等空間改造為兒童探索展區, ... 於 go.phpto.gov.tw -

#43.澎湖就業中心現場徵才活動即將登場 - LINE TODAY

... 在澎湖縣生活博物館辦理現場徵才活動,這次預計25家廠商釋出120個以上職缺,提供多元工作機會,歡迎有就業需求、欲轉職的民眾踴躍前往求職。 於 today.line.me -

#44.文化商品|澎湖生活博物館

團體預約導覽 (10人以上)請於一週前提出申請。 開館時間9:00 a.m. ~ 5:00 p.m. (每週四休館)。 線上預約參觀. 於 www.penghu.gov.tw -

#45.澎湖選舉激烈利用漁船作宣傳- 生活新聞

澎湖 選舉倒數,外垵漁港有漁船化身「宣傳船」,抗議爭取連任的澎湖縣長賴峰偉無籍船筏政策,並全力挺民進黨縣長候選人陳光復入縣府。 於 news.pchome.com.tw -

#46.申辦服務-澎湖生活博物館團體預約導覽申請表 - E政府

一、預約人數:每團人數10人(含)以上,以60人為原則。若團體人數眾多,本館將視人力狀況增加導覽人員;若因人力不足,致使影響解說品質,尚請見諒。 於 www.gov.tw -

#47.澎湖就業中心徵才活動逾100個工作職缺

勞動部澎湖就業中心為提供縣內求職及轉職民眾之就業機會,於19日上午10點至12點30分,在澎湖縣生活博物館舉辦現場徵才活動;此次計有24家廠商釋出100 ... 於 www.penghutimes.com -

#48.組織編制 - 澎湖生活博物館

組織編制. 目前由澎湖縣政府文化局博物館科管理營運,駐館人員計有科長1人、科員 ... 於 www.phlm.nat.gov.tw -

#49.澎湖國家風景區生態旅遊操作手冊 - 第 46 頁 - Google 圖書結果

(四)西嶼二埃古厝二茨部落的發跡,始於明朝末年,陳益年先生*T 由金門移居澎湖立業成家之後。 ... 也設立一間傳統生活博物館、童玩館,使整個情境保持在最完美的時代。 於 books.google.com.tw -

#50.徵才資訊 - 澎湖縣政府文化局

徵才 資訊 ... 本網站若有不慎引用您的圖文資料,侵犯到您的著作權,敬請告知,本局將立即刪除,謝謝! 於 www.phhcc.gov.tw -

#51.【跨域生態系系列專訪】喚醒海上冒險魂,體驗經濟成功吸客

至今澎湖南方四島:東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼和西嶼坪嶼,已經成為國內 ... 舢舨出海釣魚的懷舊童年。2008年金融海嘯過後,他接觸遊艇產業才發現,從 ... 於 www.thenewslens.com -

#52.數位生活情報誌 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

本活動總計共 17 部影片報名徵選,參賽團隊經專業評審團討論決議,最後選出獲選紀錄片及微電影各 1 部,由兩部影片團隊分別就腳本進行拍攝;紀錄片「澎湖的另一種家鄉味」 ... 於 books.google.com.tw -

#53.LifePlus熟年誌 2018年5月號 顛覆年齡 高齡就業好處多

5/11 尋色一植物染與木質傢俱之避遍時間|即日起~6月24日地點|國立台南生活美學館(台南市中西區中華西路二段34號)電話|(06)298-4990分機2106 網址| ... 於 books.google.com.tw -

#54.國文(作文╱測驗): 警察特考.一般警察特考

請就以澎湖縣西嶼鄉二埃村這個以玄武岩、磁品石建造起來的老聚落爲例, ... 常民生活館」、「童玩館」、「褒歌館」等文化館,這就是「彩繪家園」的典範(轉載自聯合 ... 於 books.google.com.tw -

#55.澎湖生活博物館 - 博物之島- 文化部

本館設館宗旨係以保存澎湖地方文化資產,闡揚澎湖生活智慧,凝聚澎湖人文化共識,開拓 ... 澎湖生活博物館是台灣第一座城市博物館,全館展示以真實的標本文物、文獻、 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#56.「島嶼關鍵字」特展墾丁福華登場拉近偏鄉孩童與學術知識距離

曾造訪中正紀念堂、馬祖圖書館等本島加離島共15個館所的「島嶼關鍵字-水保 ... 馬祖圖書館、金門縣文化局、澎湖生活博物館等,目前在墾丁福華將展至9 ... 於 www.chinatimes.com -

#57.「澎湖現場徵才活動」3/4登場釋逾130個工作機會

「澎湖現場徵才活動」3/4登場釋逾130個工作機會【大成報記者張淑慧/高雄報導】勞動部澎湖就業中心將在3月4日(週五)上午10點至12點30分,於澎湖縣生活博物館舉辦現場 ... 於 tnews.cc -

#58.澎湖生活博物館~瞭解澎湖常民生活與文化 - nidBox親子盒子

澎壺~在澎湖生活博物館右前方,是澎湖縣籍藝術家高伸郁作品,為澎湖生活博物館公共藝術公開徵選優勝作品的名稱,取「澎湖」的諧音外,並注入澎湖群島 ... 於 shine016.nidbox.com -

#59.Spots:澎湖生活博物館打造歷史文化新空間20090810 - PHSea

澎湖 人為了在海洋和東北季風的國度裡生活,砌建起一棟棟的老古石屋,形成一個個漁村聚落,蜂巢田、石敢當等,東北季風的影響早已融入常民生活中,成為我們 ... 於 www.phsea.com.tw -

#60.澎湖徵才4日登場20家廠商釋逾130個工作機會 - 經濟日報

勞動部澎湖就業中心將在3月4日(五)上午10點至12點30分,於澎湖縣生活博物館舉辦現場徵才活動,本次預計20家廠商釋出130個以上職缺,提供多元工作 ... 於 money.udn.com -

#61.在澎湖縣馬公市的兼職人員相關職缺 - Indeed 台灣

兼職人員職缺現於澎湖縣馬公市招聘:Indeed.com與更多. ... 爭鮮股份有限公司澎湖三號港門市部. 澎湖縣馬公市. 時薪168元 ... 家樂數位生活館. 澎湖縣馬公市. 於 tw.indeed.com -

#62.台灣中油全球資訊網

關於中油; 產品與服務; 新聞廣場; 石油生活館; 資訊公開; 業務公告; 電子書城; 社會責任; 網站資訊; 總經理介紹; 公司主管; 性騷擾申評會; 主持人介紹; 歷史沿革 ... 於 www.cpc.com.tw -

#63.2010澎湖生活博物館攝影作品徵件活動 - 獎金獵人

2010澎湖生活博物館攝影作品徵件活動一、主旨:為提高民眾對澎湖縣生活博物館之認識,體現生活之歷史痕跡,對生活藝術的重視及藝術欣賞的目的,並喚起民眾愛鄉愛土之 ... 於 bhuntr.com -

#64.澎湖查賄有成高檢署檢察長張斗輝跨海慰勉| 社會| 中央社CNA

張斗輝由澎湖地檢署檢察長黃智勇等人陪同赴澎湖縣調查站、馬公分局等慰勉檢警調查賄團隊辛勞,並聽取各單位的選情分析、情資提供、查賄反賄具體措施及執行 ... 於 www.cna.com.tw -

#65.從三座澎湖博物館籌建經驗解讀澎湖文化論述與建構

澎湖 ,擁有珍貴自然資源、文化遺址、歷史古蹟和地方特產的海洋島嶼,但其被認知的文化特色卻相當刻板-「碧海藍天」、「冬天風很大」、「漁人之島」,有時候連澎湖人 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#66.澎湖新春假期後首場徵才25家廠商釋出130個以上職缺 - 自由時報

每年農曆春節連續假期後,就會出現轉換跑道的求職潮,勞動部澎湖就業中心今日在澎湖縣生活博物館舉辦現場徵才活動,現場有25家廠商釋出130個以上職缺 ... 於 news.ltn.com.tw -

#67.綠島複合式潛水旅宿|附按摩室、酒吧設施體驗chill海島時光

綠島怎麼規畫才最愜意? ... 【藏水綠島館】良好的地理位置,旅客乘船抵達綠島步行不到3分鐘的路程便能卸下 ... 清幽的居住環境與便捷的生活機能,讓旅客. 於 www.ftvnews.com.tw -

#68.澎湖生活博物館兒童探索展區27日開放 - 三立新聞

澎湖生活博物館 「兒童探索展區」,27日正式對外開放,現場還提供限量版的 ... 前往一探究竟,館方還將贈送限量的展區人物手工餅乾給入館民眾,每人限 ... 於 www.setn.com -

#69.「澎湖現場徵才活動」明登場釋逾130個工作機會

【記者莊惠惠報導】勞動部澎湖就業中心將在3月4日(週五)上午10點至12點30分,於澎湖縣生活博物館舉辦現場徵才活動,本次預計20家廠商釋出130個以上 ... 於 penghudaily.blogspot.com