澎湖 群島 佔 地 面積的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戴昌鳳,鄭有容寫的 台灣珊瑚全圖鑑(上):石珊瑚 和梁二平的 誰在地球的另一邊:從古代海圖看世界都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自貓頭鷹 和風格司藝術創作坊所出版 。

國立高雄師範大學 地理學系 吳連賞所指導 王惠君的 澎湖馬公市西衛聚落發展與維生方式的變遷 (2014),提出澎湖 群島 佔 地 面積關鍵因素是什麼,來自於西衛、聚落變遷、維生方式。

而第二篇論文國立中山大學 政治學研究所 胡念祖所指導 孫介珩的 美國與我國海洋保護區劃設程序與管理內涵之比較研究:以帕帕哈瑙莫庫瓦基亞海洋國家紀念碑與東沙環礁國家公園為例 (2013),提出因為有 東沙環礁國家公園、海洋保育、帕帕哈瑙莫庫瓦基亞海洋國家紀念碑、海洋保護區、共管、海洋國家公園的重點而找出了 澎湖 群島 佔 地 面積的解答。

台灣珊瑚全圖鑑(上):石珊瑚

為了解決澎湖 群島 佔 地 面積 的問題,作者戴昌鳳,鄭有容 這樣論述:

沒有珊瑚,海洋將沒有生命! 台灣最完整的石珊瑚(造礁珊瑚)全紀錄首度問世。 ◎ 台灣第一本完整石珊瑚圖鑑,共收錄24科558種。 ◎ 收錄珍貴珊瑚生態影片,一窺珊瑚的成長動態。 ◎ 完全收錄稀有的深海石珊瑚骨骼標本 石珊瑚是什麼?又為什麼重要? 珊瑚礁由多種珊瑚群體所組成,是海洋中孕育最多生命的地方。雖然只佔海底面積的0.1%,卻提供25%的海洋物種生存所需,有「海洋的熱帶雨林」之稱。從食藻者至頂級掠食者,小至數毫米的鰕虎魚,大至體長超過10公尺的鯨鯊,以及瀕危的海龜、鯨豚等,都是這個龐大複雜生態系的一分子。 珊瑚是一群存在數百萬年,原始而多樣性很高的刺胞動物,包括俗稱的石珊瑚、軟珊瑚

、柳珊瑚、寶石珊瑚、黑角珊瑚、水螅珊瑚等。而在所有的珊瑚當中,只有石珊瑚目會形成實體的碳酸鈣骨骼,也是最主要的造礁珊瑚;其他珊瑚多具有八隻羽毛狀的觸手,統稱為八放珊瑚。 《台灣珊瑚全圖鑑》是目前物種清單最新的台灣珊瑚圖鑑,分上下兩卷,收錄了台灣周遭海域的全部珊瑚種類。上卷介紹所有的石珊瑚(造礁珊瑚),下卷收錄所有的八放珊瑚,共計49科824種。 權威海洋生物專家,調查台灣珊瑚40年成果總集結 作者為耶魯大學生物學博士,台大海洋所戴昌鳳教授。他自1979年開始在台灣海域從事潛水探索,從我國領海最南端的南沙、東沙群島,至最北端的彭佳嶼、棉花嶼及花瓶嶼等北方三島,踏足許多人未曾進入的海域,歷經

40餘年的時間,將台灣海域產的石珊瑚做了詳細描述和分類。 本書是為喜歡海洋生物、想要進一步認識珊瑚人士寫的參考書,也是作者從事台灣石珊瑚研究的全部成果,內容涵括他至今蒐集的石珊瑚種類多達24科558種,包括2個新命名科及4種未定科的種類,收錄種數超過迄今最完整的《台灣石珊瑚誌》(12科281種)近兩倍,也是至今唯一全中文書寫的石珊瑚全圖鑑。 依照海洋生物最新分類系統WoRMS排序物種 本書依據海洋生物專屬的最新分類系統WoRMS(World Register of Marine Species,世界海洋物種名錄),使用粒線體的基因序列,重新排序石珊瑚間的分類關係。將繁多的石珊瑚種類,以台灣

海域常見的形態一一收錄,對各種珊瑚的基本特徵提供描述。除此之外,也以實驗室內拍攝的珊瑚骨骼顯微照片,呈現難得一見的深海珊瑚紀錄。 石珊瑚專屬總論介紹,珍貴動態影片呈現海底珊瑚樣貌 作者並以深入的總論詳述石珊瑚的重要知識,包括全新的分類樹,其細部結構的變異、淺海與深海石珊瑚的關係、珊瑚共生藻與生命週期、珊瑚礁生態系、台灣海域的珊瑚礁群聚、觀察與紀錄、分類系統等等,以及36支珍貴的珊瑚紀錄影片,包括不同類群的產卵、群聚、共生、白化與死亡等,完整介紹這個賦予海洋生命的奇妙生物群。

澎湖馬公市西衛聚落發展與維生方式的變遷

為了解決澎湖 群島 佔 地 面積 的問題,作者王惠君 這樣論述:

本研究欲了解西衛先民選址並拓墾西衛聚落的原因,釐清西衛聚落人口、戶數增加的影響因素,以及探討西衛聚落發展的變遷過程,並探究西衛居民維生方式的變遷。 西衛王姓開澎祖來澎湖定居時間點較晚,故僅能選擇農耕條件不佳的西衛。同時基於安全,選擇身為軍事防衛之地的西衛來開墾。又因生存需求,往海上發展漁業。而西衛舊聚落僅有現在為西衛漁港的海岸為灣澳地形,因此,西衛先民便在漁港附近發展宮廟與聚落。 民國65年到89年實施都市計畫帶動西衛里人口及戶數成長。而民國90年到102年,農變建的法令、離島居民補助部份機票費用的政策也再帶動西衛里人口及戶數成長。在聚落變遷方面發現,民國69年前,房舍大多集中在

以宸威殿為中心的西衛舊社區中。而在民國70年到80年期間,樂群街、五福路一帶的販厝林立。在民國81年90年期間,房舍集中在西衛舊社區和五福路一帶。自民國91年到102年,新建住宅集中在西衛、五福路,且多數為「農地變更建地住宅」。 西衛聚落居民維生方式有明顯變化,自清領時期以來,居民維生方式以農業為主,漁業為輔,但至民國90年代,碼頭工人及漁民佔三分之二、軍公教人員佔三分之一。同時,發現西衛里養殖業、食品製造與商業較多,石滬漁業產權不清,養豬業結束營業,養殖漁業持平,麵線製造業屹立不搖及民宿業興起。

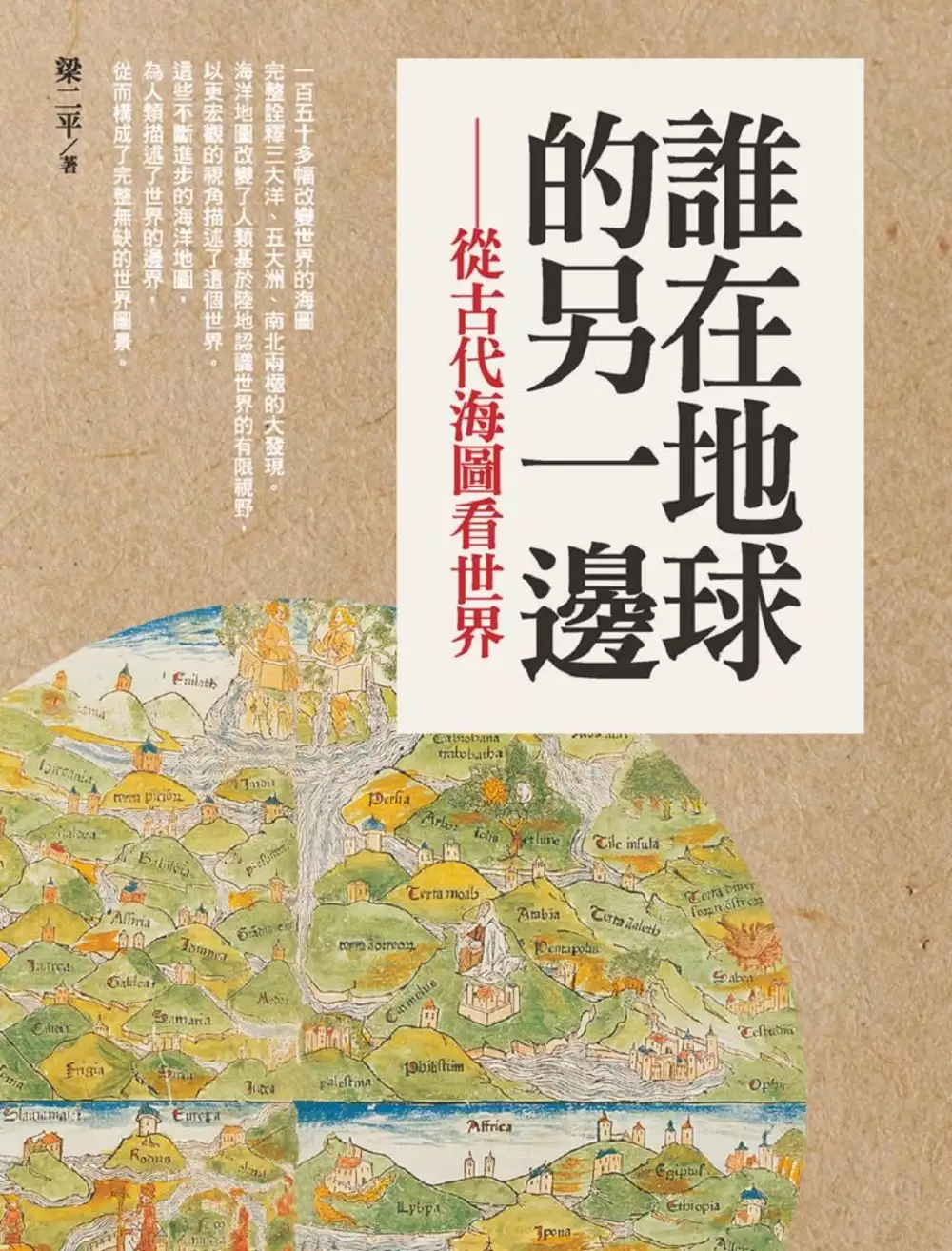

誰在地球的另一邊:從古代海圖看世界

為了解決澎湖 群島 佔 地 面積 的問題,作者梁二平 這樣論述:

海洋地圖改變了人類基於陸地認識世界的有限視野,以更宏觀的視角描述了這個世界。 這些不斷進步的海洋地圖,為人類描述了世界的邊界,從而構成了完整無缺的世界圖景。 一百五十多幅改變世界的海圖 完整詮釋三大洋、五大洲、南北兩極的大發現。 戳破大航海時代的神話,地理大發現的背後的目的是權力、掠奪與占有。 大航海啟動之後的四百年間,黑奴貿易使非洲失去的一億人口中,更加殘酷的現實是,殖民者不僅給美洲送去了黑奴,而且送去了幾百年的奴隸制。 自一四九二年哥倫布發現美洲所造成的所有文化創傷之中,沒有哪一個創傷比埃爾南‧科爾特斯對「瑪雅文明」和「印加文明」的毀滅更慘

重。 一八八四年「柏林會議」後,列強掀起瓜分非洲領土的狂潮,到一九一二年,列強已佔領非洲百分之九十六的土地。非洲被各帝國主義國家基本上瓜分完畢。 地球百分之七十的面積被海洋覆蓋。大海不僅與陸地有著緊密的地理關係,也對人類社會發展產生重要影響,而與海緊密接觸的人類活動,深刻改變了人類歷史進程。 誰在世界的另一邊——嘗試以「圖說」和「說圖」的方式,反映被海洋隔絕的世界是怎樣被一步步地被發現,又怎樣被一幅幅奇妙的地圖聯繫在一起。從中可以發現,不同時代、不同地域、不同文化背景的地圖繪製者,對空間有著不同的理解,描繪世界的方式也有所不同。可以感受到各種地圖所折射出不同的世界觀,和不同文明

的神奇演進與融合。 幾千年來,人類藉助航海認識了周邊世界,又通過控制海洋確立了各自的勢力範圍與相互關係。這些古代海圖不僅記錄了人們世界觀的演進,而且展現了各自的價值觀與權力意志,有發現,也有「被發現」,有優勝劣汰,也有弱肉強食……在商船與炮艦的交替中,在血與火的洗禮中,在不斷變化的海圖中,世界漸漸鋪排出今天的格局。

美國與我國海洋保護區劃設程序與管理內涵之比較研究:以帕帕哈瑙莫庫瓦基亞海洋國家紀念碑與東沙環礁國家公園為例

為了解決澎湖 群島 佔 地 面積 的問題,作者孫介珩 這樣論述:

本研究旨在以位於美國夏威夷群島西北端性質屬海洋保護區的帕帕哈瑙莫庫瓦基亞海洋國家紀念碑與性質同屬海洋保護區的我國東沙環礁國家公園兩區域為研究標的,進行美國與我國海洋保護區之劃設程序與管理內涵的比較研究,並透過研究結果檢視我國現行之海洋保育政策與作為是否妥善適當。此一比較係從(一)兩國劃設海洋保護區時可運用之政策工具,(二)劃設過程中考慮或所面臨之壓力,以及(三)劃設完成後之經營管理等三個面向切入,藉檢視相關學術與政府文獻及實地訪談保護區官員所獲資訊為分析的基礎。 相較於美國海洋保護區設立法源內容規範完整,我國得以作為劃設海洋保護區法源的法律條文中,皆缺乏保障公民與利益團體在劃設及運作階段常

態性參與的機制。再者,對於海洋保護區的執法機關亦未能透過法律予以清楚定義,目前僅能透過備忘錄、計畫書等輔助性文件委託行政院海巡署負責海洋保護區內之執法工作。 在海洋保護區,或本案中的帕氏海洋國家紀念碑,的管理內涵上,美國政府靈活運用「共管機制」進行管理,由聯邦政府與州政府相關機關組成共管機關,有效整合有限的行政資源,並得以減少管理事務涉及不同機關部門時所產生的扞格。而我國對於海洋保護區的管理目前仍停留在由單一機關統籌管理所有事務的「中央管理」模式。東沙環礁國家公園雖因所處位置偏遠且到達不易,管理工作相對單純,然而,未來在規劃劃設人為活動相對頻繁的澎湖「南方四島」與基隆「北方三島」海洋國家公園

時,應考慮建立跨機關、跨層級合作的「共管機制」,整合該區域既存之管理機關與行政工具,有效且確實達到海洋保護區劃設之目的。