烤箱加熱英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦威廉.布雷德斯寫的 此乃書之大敵: 十九世紀知名藏書家,帶領讀者重回紙本書黃金時代的書籍保存軼事之旅。 和LizHeinecke的 給孩子的廚房實驗室都 可以從中找到所需的評價。

另外網站关于烤箱的这些功能,你都了解嘛?也說明:Bake – 中温(250到375F)主要通过烤箱底部进行加热的模式,最常见的是用于做cookie,面包,匹萨各种pie啥的。 Roast – 高温(400到450F)上下同时加热 ...

這兩本書分別來自堡壘文化 和信誼基金出版社所出版 。

國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系碩士班 余光正所指導 蔡東原的 鐵氟龍排氣管之製程探討與應用 (2020),提出烤箱加熱英文關鍵因素是什麼,來自於鐵氟龍、PPS、PVC。

而第二篇論文國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 陳瑞仁所指導 林殷的 辦公室內空氣中甲醛及懸浮微粒特性-以屏科大為例 (2020),提出因為有 室內空氣品質、甲醛、PM2.5、PM10的重點而找出了 烤箱加熱英文的解答。

最後網站觀光餐旅美學:旅行,是為了發現美 - 第 78 頁 - Google 圖書結果則補充:... 加熱,就沒那麼香。這種焦糖作用不只出現在甜點,包括蔬菜也可以,只要不是水分太多 ... 烤箱也要預熱,就是要防水氣,水氣一多,口感就差了。牛津字典對蛋糕的定義是體積比 ...

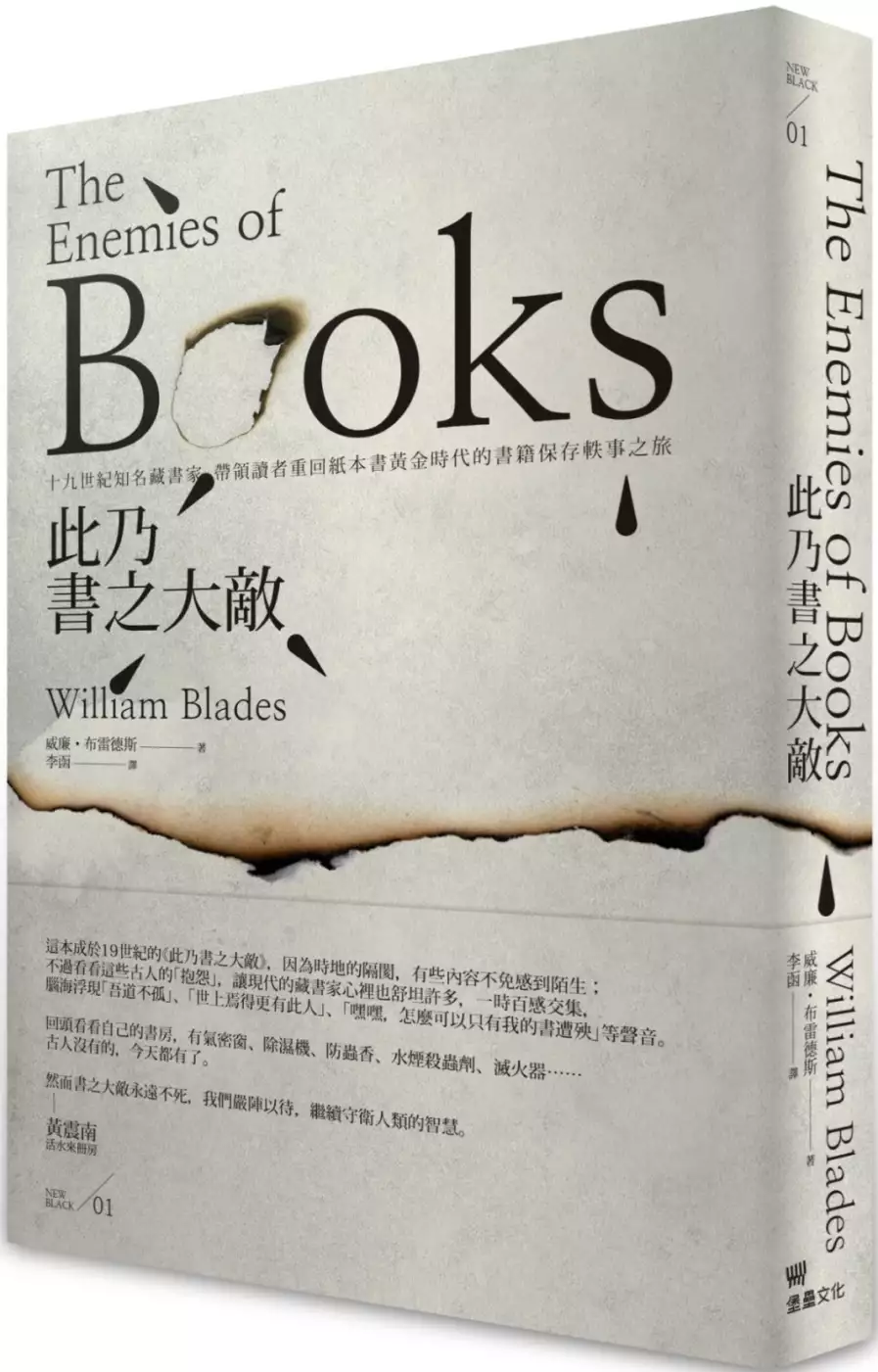

此乃書之大敵: 十九世紀知名藏書家,帶領讀者重回紙本書黃金時代的書籍保存軼事之旅。

為了解決烤箱加熱英文 的問題,作者威廉.布雷德斯 這樣論述:

火的攻擊、水的侵擾,沒有煤氣,乾燥的空氣會摧毀裝幀, 煤氣的高溫又會把書悶壞,更不要說那些以書為食,「飽讀詩書」的書蟲了。 有天災,有人禍,很久很久以前的愛書之人,得要面對無數的「書之大敵」! 十九世紀知名藏書家, 帶你重訪沒有電腦、沒有網路的印刷書興起初期, 保存「紙本書」時所面臨的種種敵人。 ***19世紀,收藏書本的人,要遭遇到那些「書之大敵」呢?*** .火:印刷術發明後,原本大家認為從此之後書就不會像古早的手抄本一樣輕易消失,沒想到,即使是五萬本、五十萬本書,一把火也就可以將它們全數毀滅。 .水:雨水、水氣、蒸汽,霜害,書一碰到水,往往就回不去了……何況

還有發霉這個大問題! .煤氣與高溫:儘管高溫沒帶來煩人蒸氣,如果它持續出現,就會對書造成損害;而在沒有煤氣的情況下,乾燥空氣又會摧毀裝幀,真是兩難。 .灰塵與忽視:書多了,大家就不珍惜了(疑?這真的是在講古代嗎?)就連薄伽丘也曾因目睹不堪的圖書看守人掌管著許多智者的作品而落淚呢。 .無知與傲慢:由於不同宗教之間的傲慢、落到不懂書本價值的人手上的無知,許多應該保留下來的書,就這樣遭到摧毀,或是把裝載知識的紙張,用來包裝果腹的糧食。 .書蟲:這些以知識為食的小蟲們,種類繁多,除了各有喜好外,還很傲嬌,沒壓在書裡頭,牠們可是不屑食用偉人的知識呢! .裝訂工:裁邊、去掉扉頁作者簽名

、重新加上莫名的書封,甚至自己改標題(?),裝訂工的無知與粗心,往往能對書本造成莫大的損害。 .收藏家:收藏書的人理應是最珍惜書本的人,不過,如果他們收藏的是書名頁、卷頭插畫或是書中版畫,對書而言,他們就是強大的敵人。 .僕人與兒童:剛吃完糖果,或是玩城堡打仗缺少城牆跟砲彈的兒童;為了追求乾淨整潔,而熱切想打掃書房的僕人。遇到這些情況,你只能為自己的藏書默哀了。 身為19世紀知名藏書家、印刷商,以及英國第一位書目學家,作者以自身收藏書籍的經驗,詳細分析了各類稿件與書本的保存方式。除了舉出眾多古代藏書所遇到的問題,他也提出不少因人為疏忽所造成的書籍損害範例。 從各大圖書館藏書

,到歐洲修道院所保存的中世紀手稿,《此乃書之大敵》相當深入地檢視十九世紀前的西方文明如何處理紙質的保存問題;甚至大量提及如何營造良好的書稿存放環境,或是各類書蟲的習性與外觀。全書充斥作者布雷德斯對書本的熱情,以及對保存問題上的諸多考究與批判。 本書特色 *書中保存原版所使用的插圖。 *從作者的研究中,能一窺在不少歷史事件(諸如凱撒的征服戰爭)發生前後,遭影響地區中的藏書與書稿受到哪種破壞或保存。 *書中充滿作者的個人意見與建議,大談心目中完美的書本收藏場所,並指出粗心收藏者如何無心卻愚蠢地毀壞了珍貴古籍。這使本書成為相當具有個人風格的著作,而非單純的書本保存指南。 名人推薦

黃震南(活水來冊房)、吳卡密(舊香居店主) 這本成於19世紀的《此乃書之大敵》,因為時地的隔閡,有些內容不免感到陌生;不過看看這些古人的「抱怨」,讓現代的藏書家心裡也舒坦許多,一時百感交集,腦海浮現「吾道不孤」、「世上焉得更有此人」、「嘿嘿,怎麼可以只有我的書遭殃」等聲音。回頭看看自己的書房,有氣密窗、除濕機、防蟲香、水煙殺蟲劑、滅火器……古人沒有的,今天都有了。然而書之大敵永遠不死,我們嚴陣以待,繼續守衛人類的智慧。——黃震南(活水來冊房) 相較於A.愛德華.紐頓(一八六四—一九四〇)的《藏書之愛》,這位十九世紀英國的知名藏書家、印刷商、書目學家威廉˙布雷德斯(一八二四—一

八九〇),則是為我們留下藏書家與愛書人的「藏書之苦」。——吳卡密(舊香居店主) 讀者好評 「Goodreads」網站讀者好評: 非常有趣,所有藏書愛好者都會感興趣。他的評論尤其令人覺得好玩,他提到別讓婦女靠近您的書的事情(這裡指得是打掃,他並未提及是否讓她們閱讀書),就古今不同時代社會狀況而言,這簡直太好笑了。——pinknantucket 《此乃書之大敵》是一本關於19世紀藏書家和藏書人威廉·布雷德斯談論書籍保存的書。 該書於1880年首次出版,並於1881年,1888年,1896年和1902年以不同版本重新出版,並在二十一世紀以電子格式廣泛流傳。在這本書中,作者記錄了他觀

察到各種虐待書本的現象,並以熱情地呼籲人們敬重舊書而告終。——Avel Rudenko 這本書關於書籍種種敵人的十九世紀論述,讀來令人感到愉快。 對我而言,最有趣的地方之一是煤氣燈對書本有害影響的過時建議。作者還向讀者讚揚用石棉爐保持書籍乾燥和乾燥的優點。 除了這些建議外,還有一系列有趣而令人恐懼的軼事,涉及各種書之大敵,既有私人經驗,也有收集而來的軼事,以其出版時間為幾個世紀前來看,雖然歷史悠久,卻是一本充滿真知灼見的書。——Daran 作者簡介 威廉.布雷德斯(William Blades,1824-1890) 十九世紀英國出版業興起初期著名印刷商與藏書家,一般認為他對於

現代書目學模式的建立有極大貢獻,曾致力於保存英格蘭首名印刷商威廉.卡克斯頓(William Caxton)的出版品。 1824年12月5日出生於倫敦的克拉彭。1840年,他成為父親在倫敦的印刷業務的學徒,隨後成為合夥人,該公司後來更名為「Blades,East&Blades」,直到目前仍持續營運中。他對印刷的興趣使他對卡克斯頓印刷廠的印刷量以及英格蘭印刷的早期歷史進行了研究,仔細比較卡克斯頓的450本書,並按時間順序對其進行了分類後,完成了具有歷史意義的書籍《The Life and Typography of William Caxton》。 此外,布雷德斯可說是英國第一位書目學

家,他建立了較之以往更理想的書目學模式;而他在書目學方面的著作相當多,大部分是討論印刷和印刷史,以短篇論文的形式在學術和商業期刊上發表,有些文章在其死後被後人彙集成書。 而他最受歡迎的書,講述各種藏書問題的書籍《此乃書之大敵》,於1881年出版。 之後,他積極投入書目學文集的出版工作,不過卻突然於1890年4月27日在薩里的薩頓去世。 他對於書目與印刷學的豐富研究,後來由位於倫敦的聖布萊德圖書館(St. Bride Library)收購,並加入相關藏書與資料,成立了威廉.布雷德斯圖書館,裡頭幾乎完整複製了布雷德斯其工作室的原貌。 譯者簡介 李函 畢業於美國密西根州立大

學英文系,與英國格拉斯哥大學中世紀與文藝復興研究所。喜歡透過不同的語言與文字,讓作家們的心血能被更多人閱讀。譯作有《冬季奇蹟》、《肌膚之侵》、《阿甘正傳》、《神鬼交鋒》、《黑手》、《碳變》等。 個人網站:brokenheartstudio.blogspot.tw/ 第一章:火 印刷術的發明讓摧毀任何作者的書籍變得更為困難,因此書本迅速地傳播到各地。另一方面,當書本數量增加時,毀書行為也和印書狀況與時並進;印刷書本很快就體會到同樣的火刑之苦,在那之前只有手抄本會被焚燒。 第二章:水 當穆罕默德二世在十五世紀征服君士坦丁堡、並放任手下的放蕩士兵們洗劫這座信仰虔誠的城市時,他下令將所

有教堂、和君士坦丁大帝的大圖書館中一萬兩千份手稿全數丟進海中。 第三章:煤氣與高溫 儘管高溫沒帶來煩人蒸氣,如果它持續出現,就會對書造成損害;而在沒有煤氣的情況下,乾燥空氣又會摧毀裝幀,皮革會因為暴露在高溫下,而失去天然油脂。因此,將書在熱氣會上升到高處的房間中堆高是很糟糕的事;如果熱氣能使下方的讀者感到舒適,溫度肯定就高到能傷害高處書籍的裝幀。 第四章:灰塵與忽視 十九世紀與蒸氣印刷打造了新時代。無人捐書的圖書館逐漸被時代淘汰,也隨之受人忽視。沒有新書能進入館內,荒廢的舊書也缺乏看顧,更無人閱覽。 第五章:無知與傲慢 不識字的大眾分不出騎士傳奇與《聖詠經》的差異,或是亞瑟王與大衛王之間

的不同;於是,充滿藝術裝飾的紙本書被麵包師拿來加熱烤箱,而擁有美麗鑲金字體的羊皮紙手抄本,則被拋給裝訂工與製靴匠。 第六章:書蟲 書蟲曾是最具毀滅性的書之大敵。我說「曾是」,因為幸好牠在所有文明國度中造成的破壞,在過去五十年裡大量銳減。有部分原因,是由於全球大眾對古董的敬意變強了(當然,貪婪的影響更大,這促使書主們照顧年年增值的書本),而且,從某些方面來說,也降低了可食用書本的生產量。 第七章:其他害蟲 除了書蟲,其他書之大敵就沒那麼令人擔心了,不過舉凡蟑螂、老鼠、蚊子,甚至是鱈魚(?),在特定情況下,也還是會對書造成毀滅性的打擊。 第八章:裝訂工 我看過許多珍貴典籍,這些被交到裝訂工手

上的全新書頁,在遭受野蠻對待後,便失去了尊嚴、美麗、與價值;如果我能懲處元凶裝訂工,便會收集所有被魯莽撕下的紙屑,並用它們當燃料,慢火燒烤這些罪犯。 第九章:收藏家 普羅姆先生在倫敦的舊書商之間十分有名。他十分富有,也不在乎自己的愛書癖好會花上多少錢,而他收集的正是書名頁。他魯莽地將這些書頁撕下,並經常留下解體的書本遺骸,因為他不在乎剩下的部分。 第十章:僕人與孩童 讀者呀!你結婚了嗎?你有小孩嗎?特別是六到十二歲之間的男孩?你也有放了各種工具的文學工作坊嗎?有些工具用來實地操作,有些則用來裝飾,讓你度過逍遙的時間?還有──啊!問題來了!你有專門負責為你那小窩除塵的女僕嗎?以上條件你都符合

嗎?那我可真同情你。 後記 結論 推薦序 永不止歇的藏書保衛戰 黃震南(活水來冊房) 每個愛書、藏書人,或多或少,都能講出幾個親身經歷或聽來的,珍本化為廢紙的故事。 這種噩夢,老祖宗早就經歷過了,還編成一句成語:「水火兵蟲」。 水,就是直接泡水,或者受潮。我曾在舊書店看過一九二〇年創刊的《臺灣青年》雜誌合訂本共三冊,扉頁還有蔡培火、林呈祿、杜聰明三人蓋章,珍貴非凡,可惜受過水溼,三本皆黏成書磚無法翻閱,見之心痛不已。 臺灣近年舊籍「泡湯」比較嚴重的事件,當屬二〇〇八年台中一中圖書館淹水了。當時該校圖書館正在整修,將原本存於四樓的數萬本日文圖書搬到地下室暫放,

怎知突然來了一場暴雨,泥水灌進地下室,造成文化資產的憾事。 就算不直接接觸水,空氣中過多的濕氣也容易讓書發黴、受蟲害。受潮的書,紙頁會長黴斑、掉粉、碎裂。如果讀者住在空氣潮濕到可以擰出水的地區,請務必檢查一下家裡的鞋櫃後方,那塊靠牆挨著的夾板是不是會發黴,如果是的話,家裡的藏書就有危險了,建議使用除濕機,維持相對濕度五〇—六〇%即可,太過乾燥,紙頁也容易碎裂。 火,就是失火,是最可怕的災害。被水泡過的書,用冷凍脫水等專業方法仍可能救回;被火燒過的灰燼,縱使大羅金仙也無法將它復原。臺北有家舊書店,書籍堆疊如山,通道僅容瘦子側身,是攝影家拍下獵奇影像的知名景點;這家舊書店內側有一牆書,

全已焦黑,老闆無奈地說是多年前有人放火燒店,這些已然燒毀的書卻由於店內通道狹仄,無法運出,整牆保留劫餘模樣,也是書店一絕。 兵則是戰亂。我們這一代人住在承平世界,幾乎忘了其實臺灣也經歷過戰火,以及政權的更迭。對於前朝政策的壓制,對於書籍言論的禁制以及銷毀等等行為,事實上也造成臺灣無數的文獻書籍不見天日或者絕版。戰亂中發生的火災,以及強權有意銷毀圖書,對文化的損失難以估算,都屬於這個「兵」字。 水、火乃是自然現象,什麼時候要發生,多少屬於「天意難逃」的無可奈何;兵災雖是因人而起的禍難,也不是區區平民可以左右。但是一捏就死的小蟲,藏書家也對牠們束手無策,這就頗教人哭笑不得了。 許

多愛讀書的人總愛自稱「書蟲」,但真正有愛書被書蟲啃過的藏家,提起「書蟲」便氣得青筋暴露,打死也不會以「書蟲」自居。家父曾經拜訪一位藏書家,這位藏家興高采烈招待家父看他珍藏已久、不輕易示人的古籍,想不到紙箱一打開,裡面藏書早被不知名生物囓咬成一堆破紙,主人悲痛莫名,客人尷尬萬分。而我家也曾經在整理許久未動的藏書時,在紙頁中掉出短小的白色蠕蟲,一批書被牠們恣意鑽成四通八達的地道,非常可惡;於是找了個假日搬桌椅到戶外,用錐子從書縫一隻隻挑出,幸好這種蟲行動極慢,毫無反抗逃逸之力,掉在地上後就被巡邏的螞蟻搬走了。 據聞這種蠕蟲是一種蛀蝕木頭的甲蟲之幼蟲,若在舊書上看到像是挖隧道一般的穿洞蛀蝕,大

概就是牠們的傑作。雖然行動緩慢,但穿孔型的蛀法十分陰損,雖然吃得不多,但可以貫穿整疊書,一洞到底,造成極大的價值損失。不過我曾聽過一位舊書店老闆說:「這種蛀蟲吃書,總會避開有字的地方,因為牠知道文字有靈性。」舊書店老闆與書蟲,本應是不共戴天的存在,竟然還頗有詩意地為牠開脫,我聞言也大為感動。後來仔細想想,等一下,蛀蟲就算真的避開字不吃,也是因為油墨不好吃的緣故吧? 蠹魚反而是被大家過度汙名化的書蟲。蠹魚又稱銀魚,一向是「書蟲界」的代表,瘂弦曾歌詠曰:「一條美麗的銀蠹魚,/從《水經注》裡游出來」,但其實蠹魚愛吃的是澱粉,也就是舊書裝裱用的漿糊,紙張反而不太吃。我曾經活捉一條蠹魚,把牠關在透

明罐裡,投以三種紙類餵食,想不到紙張原封不動,蠹魚活活餓死。後來我學聰明,活捉蠹魚丟一顆米餵牠,足足可吃一個月,放在書桌上,倒是別緻的擺飾——或者寵物? 蠹魚喜從封面、書脊的邊緣慢慢吃,因此被蠹魚肆虐過的書,通常只有封面破損、書頁脫落,內文倒是可能絲毫無損的。這麼一講,這種優雅的小動物對於愛書人,竟是嘴下留情了。 食量比較大的是蟑螂、老鼠,不過這兩者除非是餓極了,否則有其他食物可選擇的話,是不太會吃書的,但還是要提防老鼠磨牙或蟑螂生蛋。蟑螂的橢圓卵鞘老愛黏在書頂,不留神一翻書,就撕破紙。在臺灣最恐怖的生物類書之大敵是白蟻,連書帶架一起吃,邊吃邊拉邊築巢,所到之處,不是被吃得精光,就

是被排遺汙黏,造成不可逆的傷害。用Google搜尋圖片「白蟻吃書」,保證讓你永生難忘。 水火兵蟲之外,看似愛書的人也可能傷害書。圖書館的管理員顢頇怕事,建築漏水不處理、過期書籍隨意報廢。書店老闆嫌整本古籍太貴不好賣,把書裡的相片、地圖剪下,化整為零賣出,造成文獻四散、研究不易。有些書打從出生就註定活不長,出版社用劣等的紙張和三流的裝訂,書被自己的重量扯破、出版不到十年書口便黃點斑斑。這些故事實在太多,都是書之大敵。 這本成於十九世紀的《此乃書之大敵》,因為時地的隔閡,有些內容不免感到陌生;不過看看這些古人的「抱怨」,讓現代的藏書家心裡也舒坦許多,一時百感交集,腦海浮現「吾道不孤」、

「世上焉得更有此人」、「嘿嘿,怎麼可以只有我的書遭殃」等聲音。回頭看看自己的書房,有氣密窗、除濕機、防蟲香、水煙殺蟲劑、滅火器……古人沒有的,今天都有了。然而書之大敵永遠不死,我們嚴陣以待,繼續守衛人類的智慧。 ****** ****** ****** ****** ****** 書蟲曾是最具毀滅性的書之大敵。我說「曾是」,因為幸好牠在所有文明國度中造成的破壞,在過去五十年裡大量銳減。有部分原因,是由於全球大眾對古董的敬意變強了(當然,貪婪的影響更大,這促使書主們照顧年年增值的書本),而且,從某些方面來說,也降低了可食用書本的生產量。 修道士是主要的製書者和書

本管理人,儘管他們生活在我們因對其所知甚少、而將之稱為「黑暗」時代的漫長世紀,卻不害怕書蟲;因為儘管書蟲相當貪食,卻不愛羊皮紙,當時一般的紙尚未問世。我不知道牠是否在古代攻擊過埃及人的紙──也許牠曾經下手過,因為埃及紙完全以植物成分構成;這樣的話,現今對我們而言聲名狼藉的書蟲,便是在聖經中約瑟的法老年代時,騷擾神聖的昂之祭司那些蟲子們的直系後代,當時的書蟲摧毀了祭司們的產權地契與科學書籍。 活版印刷問世前,手抄本是稀有又珍貴的物品,也受到妥善保存;但印刷術發明,使紙本書在世上大量產生後,狀況就變了。當圖書館的數目增加,讀者也變多,對文稿的親暱便轉為輕蔑。書本被堆疊在荒廢的角落,並乏人問津

,而人們經常提起、卻鮮少看見的書蟲便成為則成為圖書館中的長期房客,也成為藏書人的死敵。 幾乎在歷代每種歐洲語言中,都有對這種害蟲的咒罵,古代的經典學者們也使用充滿抑揚頓挫的字眼侮蔑牠。皮耶.皮提在一六八三年曾寫過一首責罵書蟲的拉丁文長詩,帕納爾類似的頌歌也相當有名。這位詩人如此哀嘆: 「卡圖盧斯,你就像隻鳥, 差點帶走了萊斯比亞。」 接著── 「我該如何形容大量知識 你成為了它們的勞動之墓 將之痛苦地吞沒?」 皮提則明顯對這「可憎畜生」懷有強烈憤慨,便稱他的小敵人為「大膽野獸」與「紙張害蟲」。 但就像傳記前常出現的肖像畫,好奇的讀者也許想知道這激怒學

者們的「大膽野獸」長得是什麼模樣。首先有個變化萬千的問題:如果能夠採信目擊者的話,書蟲可就有各式各樣的尺寸與樣貌了。 西爾維斯特在《詩文規範》中用大量平舖直述的詞彙,形容書蟲為「在充滿知識的書頁上扭動的微小生物;一被發現,就會變得像一絲泥土般僵硬。」 最早的紀錄來自R.胡克於一六六五年在倫敦著作的書本《顯微圖誌》中。這本由倫敦皇家學會出版的書,收錄了作者在顯微鏡下檢視過的無數物體;作者在描述上的精準度相當有趣,同樣頻繁出現的錯誤更是逗趣。 關於書蟲,他漫長又充滿細節的敘述則錯得離譜。他稱書蟲為「銀白色的閃爍小蟲或飛蛾,我發現牠們大多出現在書本和紙張中,也會在書頁和封底上鑽出小

洞。牠的頭又大又鈍,身體則往尾部逐漸變窄,越變越小,形狀就像條胡蘿蔔……牠前端有兩根長角,相當筆直,尖端也逐漸變窄,上頭長滿皺紋,看起來就像沼澤邊的馬尾草……身體後半部則有三根尾巴,外型與頭上的兩根長角一模一樣。腿上長滿鱗片和短毛。這種動物或許會食用紙張和書封,並在上頭鑽出許多小洞,牠們可能在以大麻和亞麻製成的紙張上攝取了營養;這些舊紙經歷了大量的烘烤、洗滌、包裝、和乾燥過程。當我想到這隻小生物(牠也是時間的利齒之一)吞下的木屑或碎屑,就不禁讚嘆起在賦予這種動物生命的大自然,牠受到吞入腹中的食物與肺中揚起的空氣所滋養。」伴隨這段敘述的「圖片」,看起來相當有趣。黃金學會成員R.胡克在此多少運用了

自己的想像力,無論是繪畫或敘述都來自他的潛意識中。 昆蟲學家甚至對「書蟲」的自然歷史沒有多大興趣。提到這點,柯比說:「Crambus pinguinalis的幼蟲會織出外衣,再用排泄物將它蓋住,此舉造成的損害可不小。」以及,「我經常觀察到一種小蛾的幼蟲,牠們居住在潮溼的舊書中,並造成極大的破壞,許多昔日曾被愛書人視為黃金般瑰寶的稀有印刷書,都進了這些破壞者的胃裡。」 在之前的引言中,多雷斯頓的敘述非常模糊。他有時形容該蟲為「忙碌的小蟲」,又稱牠是「渺小的爬蟲」。漢奈特在他關於書本裝訂的著作中,稱呼牠為「大虎蛾」,蓋蒂太太則在她的寓言故事中稱牠為「象鼻蟲」。 多年前曾在赫里福德

的天主教圖書館中因書蟲而吃了不少苦頭的黑佛葛神父,形容牠們是某種死亡使者,擁有「深棕色的堅硬外皮」,另一種則有「白色身體,頭頂則有棕班」。在一八七〇年的《註記與疑問》中,荷姆先生說「家具甲蟲」對柏克哈特從開羅帶回的阿拉伯手抄本造成莫大損害;這批手抄本目前存放於劍橋大學圖書館。其餘作家說「Acarus eruditus」或「Anobium pertinax」才是正確的學名。 我自己只遇過幾個品種;不過,根據圖書館員告訴我的話、以及從類比結果中看來,我想以下的敘述才屬實: 有很多種會吃書的毛毛蟲或甲蟲幼蟲,有腿的是飛蛾的幼蟲;沒腿或只有退化的腿的,則是甲蟲的幼蟲。 沒人知道是否有幼

蟲能只靠吃書就延續好幾個世代,但有好幾種鑽木蟲、以及食用植物性廢料的蟲子,都會攻擊紙,特別是在牠們被早期裝訂工習慣用來包裝書本的木板吸引時。由於這點,有些國家的圖書館員拒絕打開圖書館窗戶,不想讓敵人從附近的林子裡飛進來,並養出一窩蟲。的確,看過凹了洞的榛子或腐爛木頭的人,都會在這些害蟲所挖出的通道上看到類似的情景。 會吃紙的品種包括: 1.「竊蠹」:這種甲蟲有很多種類,包括:「A. pertinax」、「A.eruditus」、和「A. paniceum」。在幼蟲階段,牠們住在核果中;這期間牠們和其他種類的甲蟲幼體長得太過相似。牠們以乾燥的舊木頭為食,也經常會居住在書櫃和木架中。牠

們吃下舊書上的木板,等到鑽入紙中時,牠們會挖出圓形的通道,除非牠斜著走,通道就會變成橢圓形。牠們會以此方式連續挖通好幾本書。知名藏書家佩尼奧,曾發現二十七本書被一條蟲直線挖空;這是貪食上的奇蹟,但我自己對此抱持懷疑。過了一段期間後,幼蟲就會變成蛹,接著羽化為棕色小甲蟲。 2.「蛾」:這種幼蟲的大小與竊蠹幼蟲相當接近,但一長出腿後,就能分出差異。這是種毛毛蟲,胸部上長了六條腿,身軀上則有八支像吸盤的突起物,就像蠶一樣。牠會轉化為蛹,接著長為棕色小蛾。會攻擊書的品種是Oecophora pseudospretella。牠喜歡溫暖與潮溼的地方,也會吃下任何纖維物質。這種毛毛蟲不像花園中常見的品

種,除了腿之外,牠的外表與大小都與甲蟲的幼蟲很相似。牠大約半吋長,頭上有角,也長有強壯的下顎。牠似乎不討厭印刷油墨或書寫用油墨,不過我猜印刷油墨不利於牠的健康,除非牠很強壯,因為我在印刷品上看過的蟲洞長度太短,食物量不夠讓幼蟲順利長大。但儘管油墨令牠們感到不適,許多幼蟲還是活了下來,日日夜夜沉默地進食,根據自己的體力,在書中挖掘出或長或短的通道。 一八七九年十二月,北安普頓一位知名的書本裝訂工畢德薩先生,好心地寄了隻肥胖小蟲給我;那是他某位員工在裝訂書本時,在舊書中發現的。牠的旅程非常順利,當我打開包裹時,牠也還相當有精神。我把牠放在一只溫暖又安靜的盒子中,裡頭放了些卡克斯頓版本的波愛修

斯作品的紙張碎片,和一張來自十七世紀書本的紙頁。牠吃了一小片書頁,但可能是因為太多新鮮空氣、不習慣的自由空間、或是食物的改變,使牠逐漸變得虛弱,並在三週內死亡。失去牠讓我感到遺憾,因為我希望能在牠體態健康時,確認牠的品種。大英博物館的昆蟲學部門的瓦特豪斯先生,好心地在死前檢驗過牠,並認為牠是Oecophora pseudospretella。 一八八五年七月,大英博物館的加奈特博士給了我兩隻蟲,是在來自雅典的希伯來文註解版聖經中找到的。牠們在旅途中肯定被搖晃了好幾下,當我打開時,有隻蟲已奄奄一息,幾天後就過世了。另一隻則相當健康,也和我同住了十八個月。我盡可能地照顧牠;將牠放在小盒子裡,

還準備了三種不同的舊紙給牠吃,也很少打擾牠。牠明顯不喜歡被囚禁,吃得很少,動得很少,外觀也沒多大改變,即便在死亡時也沒變。這支滿腹希伯來知識的希臘蟲,在很多方面都與我見過的其他品種不同。牠的身體較長也較細,看起來比許多英格蘭同族纖細許多。牠的外觀透明,就像薄象牙,身上還有一條黑線,我認為那是腸道。牠極度懶散地過完一生,而牠的死也使積極等待牠最後型態的飼主感到「深深地婉惜」。 飼養這些蟲如此困難的原因,可能是來自牠們的身體結構。在自然狀態下,牠們能在洞穴中擴張並收縮身體,用牠們角狀的下顎推擠紙張。但一少了外界限制(這對牠們相當重要),即便周圍都是食物,牠們也無法進食,因為牠們缺少能讓身體保

持穩固的腿,使牠們無法維持自然平衡。

烤箱加熱英文進入發燒排行的影片

這道在日本也很受歡迎的法式傳統甜點,像海綿蛋糕的口感,布丁的風味,特別適合配上下午茶喔!

傳統法國一般使用葡萄乾等果乾加入,但因為家裡剩下許多蘋果,所以我製作了蘋果風味的布列塔尼蛋糕。

乘著肉桂的香氣跟蘋果非常適合,推薦你們做做看這道簡單的甜品。

----------------

★日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE★

食譜網站:http://tasty-note.com

YouTube頻道:https://www.youtube.com/c/tastynote

FB 社團:https://www.facebook.com/tastynote.tw/

Instagram:https://www.instagram.com/tasty.note/

業務合作:[email protected]

LINE官方帳號:@tasty.note(一定要加@喔)

如果信件寄出後2天內沒收到回信,

請至facebook或instagram直接留言給我們。

----------------

★詳細食譜★

https://tasty-note.com/apple-far-breton/

★你需要準備的食材★

低筋麵粉_50g

砂糖_50g

牛奶_250cc

肉桂粉_3g

蘋果_1顆

砂糖_2茶匙

奶油_30g

★Tips★

烤好後如果覺得還太軟,再追加烤10分鐘。

不同烤箱加熱穩定度不同,時間請自行調整。

此次使用的容器為20cm的耐熱玻璃長方盒。

----------------

如果可以的話請幫我翻譯英文字幕(´・ω・`)

----------------

★自我介紹★

大家好,我是KAZU(日本人)

我是愛講廢話的家庭料理研究家♡

介紹給你們一些輕鬆做的日式家常菜食譜的頻道♡

希望能藉由分享這些食譜,讓大家不用出國也能嚐到純粹的日式風味♡

----------------

楽曲提供:Production Music by http://www.epidemicsound.com

----------------

#法式甜點 #初心者甜點 #FarBreton

鐵氟龍排氣管之製程探討與應用

為了解決烤箱加熱英文 的問題,作者蔡東原 這樣論述:

鐵氟龍又稱聚四氟乙烯俗稱塑料王,英文縮寫為PTFE,台灣則翻譯為鐵氟龍。這是人工合成高分子材料,用氟代替乙烯,這種材料幾乎不溶於所有的溶劑,有極低摩擦係數,且耐高溫、防酸、防鹼及防各種有機溶劑的特色。電子業在製造過程中所用的化學品氣體具有腐蝕性,製程必須在無塵室,先進的電子廠排煙管道,須符合美國FM防火認證,大部分使用不鏽鋼塗層鐵氟龍管將廢氣排放出去。之前的排煙管道使用PPS與PVC管,因PPS與PVC管有脆化及易燃之性質,材質不適用於無塵室,施工繁雜容易受現場環境影響,現場開孔容易產生壓降,危害產能,在公共安全上的考量需使用防火管材。不鏽鋼塗層鐵氟龍管從板材進場、進料檢驗、裁剪、板材滾圓、

酸洗、成品測試檢驗、管面保護、不鏽鋼內部噴塗鐵氟龍、膜厚測試、成品運送與成品入場檢驗,每個塗層鐵氟龍管完成後的風管元件,都須經過品管人員檢測通過方能出貨,且檢測的結果,都必須清楚明確的記錄於成品檢驗記錄表上,並且歸檔保存備查在品管課至少三年。通過品檢人員檢測的各個風管元件,皆應貼上產品標籤,這麼做是為了以後的追溯與鑑別,以確保所生產的不鏽鋼塗層管材的品質皆經過嚴謹把關,達到品質最優化。本研究針對不鏽鋼塗層鐵氟龍管、PPS與PVC管,進行管材材質特性及優劣性探討,探究既有廠內製程排氣系統之潛在風險,作為工程改善之參考。不鏽鋼塗層鐵氟龍管由不鏽鋼材質製成,使其本身更加堅固,易保持完整性。機台送氣時

,可同時有效的監控風速,避免壓降問題產生,穩定機台之運作,進而降低風險,達到最高產能。不鏽鋼塗層鐵氟龍管,是目前最有經濟效益的抗腐蝕性管材,其優越性為容易安裝、人力需求少、不須焊接使得人力成本大大的降低。不鏽鋼塗層鐵氟龍之排氣管,材質可達耐化學酸鹼度與防火之標準,符合FM4922第2種類別可適用於無塵室,取代以往所使用PPS與PVC,更能提供工作人員有個安全工作環境。

給孩子的廚房實驗室

為了解決烤箱加熱英文 的問題,作者LizHeinecke 這樣論述:

科學是一種主動的參與、興趣的引發 可以讓孩子學會積極問「為什麼」 學習科學最好的媒介,其實就在生活周遭 你知道怎麼借助太陽的力量,做一個淨水器嗎? 你知道小蘇打加白醋能變出什麼魔法嗎? 你知道水果的DNA要怎麼萃取嗎? 答案都在這本書裡!只要用廚房中的物品,就能做好玩的科學實驗。 莉茲是3位孩子的母親,她以專業的科學背景,跟孩子們嘗試好多有趣的廚房實驗,像是用棉線釣冰塊、拿酵母來吹氣球,還有自製棒棒糖!莉茲和孩子們做過這本書裡的所有實驗,她鼓勵孩子在過程中打開感官,摸一摸冰冰或黏黏的觸感、看一看氣體冒泡的模樣、聞一聞味道的變化……照著書中的實驗步驟進

行,會有很好的效果,但如果不成功,請秉持實驗精神,多嘗試幾次,反而有可能帶來偉大的發現。 從學齡前兒童到國小生,都能在這本書裡找到適合的實驗,培養追根究柢的觀察力和好奇心。書中囊括52個實驗,橫跨物理、生物、化學、地球科學領域,不只提供動手做實驗的初步想法,孩子更可以發想不同的實驗材料或方法。不單單是觀察到科學現象,更引發思考和推論,在這樣的歷程中,培養科學探究的態度與能力,養成科學素養。家中熟悉的環境,就是孩子最好的科學遊戲場! 每個實驗都會 ●幫你列出需要準備的材料。 ●安全守則告訴你安心做實驗的方法。 ●清楚的實驗步驟帶著你一步一步操作。 ●淺顯易懂的科學

大解密,讓你了解背後的科學原理。 ●希望你能發揮創造力,發想出更多的好點子! 好評推薦(推薦按姓氏筆畫排序) 古智雄(國立東華科學教育中心主任) 一個空間,有很多器材,可以做出一些科學探究活動,這是科學實驗室嗎?錯!它是廚房,是我們顧三餐的地方。廚房有一個特色,就是東西多,而且總是希望能夠變出好吃的食物來,色香味俱全,然而在這些背後,總是蘊涵著一些科學趣事,值得我們去探究。這本書以廚房為場域,引介了靜態和動態的科學活動,只要經過適切的安排,足以做為發展科學活動的良好素材。 何慧瑩(國立臺北教育大學自然科教育學系副教授) 本書分成12個單元共52個涵蓋物理、化學、

生物與地球科學的實驗,所使用之實驗器材都是家中隨手可取得之物品,實驗步驟簡單明瞭,過程饒富趣味。作者也提供了實驗筆記本的概念,讓孩子們像科學家一樣仔細記錄實驗過程,這些都能啟發孩子探究與實作的精神,讓孩童為面對未來挑戰做準備! 李松濤(國立臺中教育大學科學教育與應用學系副教授兼科教中心主任) 科學,不僅是教室裡面的系統化知識,也是我們生活周遭的一種探究歷程。作者在本書中,根據「安全」、「具吸引力」以及「材料隨手可得」等標準,選擇了「廚房」作為生活中的科學教育場域,讓孩子們可以親身體會這種科學探究歷程,整個內容設計非常符合當代科學教育的目標與願景,非常值得家長、老師與孩子們一

同閱讀與學習。 辛懷梓(國立臺北教育大學自然科學教育學系副教授) 本書以「廚房」這麼貼近日常的概念,將科學精神融入迷人的色彩,讓小朋友用享受食物般愉快的心情,認識、瞭解科學。每個活動的設計也本持細心料理的態度,叮嚀安全操作守則,加上魔法般的創意元素,讓小孩在學習過程中,感受到的不再只是冷冰冰的試管調配,而是如探究「烹飪廚藝」般神奇、驚喜的樂趣。 祝勤捷(國立臺北教育大學附設實驗國民小學校長) 這是一本可以培養小朋友創造力與動手操作能力的工具書,透過書本中圖文並茂的說明,可以按部就班的嘗試各種不同的實驗,在探索中發現科學的原理,瞭解生活中處處是科學的現象,也可以跟家人、好

朋友一起動手做做看,增進親子與朋友間的好情誼。希望小朋友能認真看待每一個實驗步驟,因為科學的數據是需要精準的,在實驗的操作中也有可能因為意料之外的事件而使實驗結果與預期不一樣,讓小朋友學習解決問題,也是這本書的可貴之處喔! 黃志賢(屏東縣塔樓國小校長) 好奇心是求知最大的動力,興趣是精進能力的動能,讓學生於真實的情境中探索和學習,從而建構科學和科技的知識和技能。在廚房裡,一條看起來不起眼的橡皮筋,解決了打不開罐頭鐵蓋的困擾;《給孩子的廚房實驗室》這本書,孩子用廚房裡的器材做實驗,透過安全又好玩的方法,激發創意思維,打開他們對自然及科技世界的好奇心。 熊召弟(國立臺北教育大學

自然科學學系退休教授) 作者由十多年工作的生物分子研究室走入家庭的廚房,她將收納櫃的糖、鹽、醋等或杯、碗、盤等器具,能和孩子們玩出濃度、密度、色層分析、酸鹼值等安全、有吸引力的科學活動。這本書共12個單元,每單元有3到6個實驗,主題涵蓋廣,能激發孩子的好奇心與探索企圖,擴展兒童觀察力及創造力。編排上,兼顧淺顯的實驗基本原理說明、操作上的注意事項、以及清楚的材料、步驟說明。作者還分享實驗筆記本的記錄方法,這是科學家的重要的素養。 鄭國威(泛科知識公司知識長) 別以為這本書是要爸媽學著怎麼當科學教師,費心提拔孩子當科學家,換個角度,其實這本書根本就是超酷家庭派對籌備聖經,爸媽與孩子

肯定愛上,一起用簡單的廚房用具跟材料大玩特玩。至於提升科學素養?那只是必然發生的副作用! 戴明鳳(國立清華大學物理系教授兼跨領域科學教育中心主任) 本書的原文版在美國亞馬遜網站榮獲購買者高達4.7顆星的評價,內容、實驗流程、科學知識等各項說明清楚完整,且印刷精美,是一本很值得學童參考閱讀的優質書籍。以家庭廚房中常見的食材和隨手可得的廚房器具做為科學實驗器材,設計了52個不僅有趣且實用的實驗。透過此書內所呈現的實驗,引導孩子在家中透過簡單有趣的實作,啟發孩子對大自然的好奇和探究科學的興趣,進而讓學童得以親近大自然科學的奧妙,並使之對科學學習充滿期待。讓這本書內的實驗能夠與家長、老師們

一起陪著孩子深切體驗動手玩科學、一探究竟的樂趣。 鍾政洋(苗栗縣竹興國小校長) 家庭裡最美麗的風景,就在親子間的互動中,所綻放的笑靨。這一本書中,使用了家裡廚房唾手可得的簡單食材、工具、器皿和設備,淺移默化與歡笑中,激發了孩子願意深入去探索大自然裡關於物理、化學與生物……等學科知識的興趣。十二年國教新課綱的改革,在推動素養導向的教學,就是希望能提升孩子的生活能力,讓孩子能透過「做中學、學中做」獲得核心素養能力。透過本書作者的親身示範,一步一步慢慢引導,相信孩子的科普知識的養成,是他未來大步邁向學習殿堂的養份。讓家庭的力量帶領孩子贏在起跑點,這是一本值得每個家庭都應該擁有的工具好書

。 *適讀年齡:8歲以上

辦公室內空氣中甲醛及懸浮微粒特性-以屏科大為例

為了解決烤箱加熱英文 的問題,作者林殷 這樣論述:

為瞭解校園辦公場所內空氣品質狀況,本研究於民國109年8月間在國立屏東科技大學行政大樓以空氣品質監測器監測某辦公室及其機房內HCHO及PM2.5及PM10濃度特性,研究結果顯示:密閉機房內在白天與夜間各監測時段,其HCHO在9-12小時監測之平均濃度(範圍為0.038~0.049 ppm)均可符合HCHO之IAQ標準(0.08 ppm);然機房內有使用電鍋與烤箱加熱、蒸烤食物時,其HCHO監測之小時平均濃度(0.108±0.053 ppm)會超出IAQ標準。機房內PM2.5及PM10之24小時平均濃度均分別可符合IAQ標準(分別為35及75 μg/m3),唯機房內有人走動及工作時其PM2.5

濃度會明顯增加。在有適當通風之半開放式辦公室(未密閉)內使用化妝用品與影印機時,其HCHO之小時平均濃度(達0.172±0.114 ppm)會超出IAQ標準;當辦公室內大型影印機或列印機有操作,補充碳粉及人員密集整理檔案走動時,易增加碳粉逸散,唯其PM2.5及PM10之24小時平均濃度仍均可符合IAQ標準。

烤箱加熱英文的網路口碑排行榜

-

#1.烤箱

Web烤箱;烤爐的英文翻譯,烤箱;烤爐英文怎麽說,怎麽用英語翻譯烤箱;烤爐 ... Web烤箱中分為上加熱管和下加熱管,上火就是上面的加熱管進行加熱,下火就是用下面的 ... 於 mynx.skim4life.com -

#2.讓英文融入你的生活--關於「和烹調相關」的英語詞彙 - PressPlay

短時間高溫加熱食物,可以理解為「炙燒」,主要追求表皮酥脆、內身柔軟多汁的效果。 roast 熱源從四面八方來,大烤爐或旋風式烤箱。通常是指烤較大的肉塊 ... 於 www.pressplay.cc -

#3.关于烤箱的这些功能,你都了解嘛?

Bake – 中温(250到375F)主要通过烤箱底部进行加热的模式,最常见的是用于做cookie,面包,匹萨各种pie啥的。 Roast – 高温(400到450F)上下同时加热 ... 於 www.dealmoon.com -

#4.觀光餐旅美學:旅行,是為了發現美 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

... 加熱,就沒那麼香。這種焦糖作用不只出現在甜點,包括蔬菜也可以,只要不是水分太多 ... 烤箱也要預熱,就是要防水氣,水氣一多,口感就差了。牛津字典對蛋糕的定義是體積比 ... 於 books.google.com.tw -

#5.Barbecue, grill, roast, broil, toast, bake 辨析表示“烤” 的烹饪 ...

虽然“grill” 也有“烧烤” 的意思,但英国人用“grill” 来特指“在烤箱顶部的高温加热管下方烤制”。 ... 举一个例子,“北京烤鸭” 这道传统名菜的英文说法就是“ ... 於 language.chinadaily.com.cn -

#6.烤箱的英文單字,烤箱的英文是什麽 | 烤箱加熱英文 - 訂房優惠

烤箱加熱英文 ,大家都在找解答。【烤箱】的英文單字、英文翻譯及用法:roaster炙烤者,烘烤器; 焙烤工; 焙烤... 隨后,一臺使用微波能加熱食物的烤箱被放在波士頓的 ... 於 hotel.twagoda.com -

#7.烤箱的英文,oven英语什么意思- 2018av天堂

在两块结实的烤板上抹些油,把烤炉加热到400度。 9、Put the onions and ginger in the oven and let them roast for thirty minutes. 将洋葱和姜放进烤箱 ... 於 www.sanjict.com -

#8.保存及加熱回烤說明 - 方塊土司CubeToast

保存及加熱回烤說明(英文版)_Design-02. 保存及加熱回烤說明(英文版)_Design-01. 快速連結. 合作 · 會員權益. 關注我們. Facebook · Instagram. payment_linepay ... 於 www.cubetoast.com.tw -

#9.細火慢燉、水煮烘焙的英文怎麼說?想當型男主廚的看過來

在把火雞放在烤箱烤之前,先塗上一層油。 My mom taught me how to grill ... 是1980年代時的新詞,指的是在微波爐加熱的動作。 Nuking your food is ... 於 www.thenewslens.com -

#10.这个秋天有什么好吃的美食?收好这些秘密食谱,还有回赠优惠

电烤箱是一种省时省力的便捷选择,非常适合加热小菜或烘烤涂有黄油的食物。 适合烹饪的菜肴:小披萨、热三明治和墨西哥煎饼卷、烤蔬菜、烤坚果 ... 於 redian.news -

#11.用烤箱的影片線上學英文 - VoiceTube

十萬部YouTube 影片教材,輕鬆掌握真實情境的日常對話、瞭解單字片語的發音與實用的用法。免費提供中英文翻譯字幕與英漢字典,是華人提升英文聽力和英文 ... 如何重新加熱 ... 於 tw.voicetube.com -

#12.產品介紹product description - 大昌電熱有限公司

English 英文版 · 關於我們 · 產品介紹 · 單頭電熱管 · 雙頭電熱管 · 鰭片式電散熱管 · 液體式 ... 烤箱加熱器. Details. 用途:. 方形電熱管. Details. 用途:. M型電散熱管. 於 tc-heater.com.tw -

#13.中秋想「烤」肉可不能用roast!一次讀懂「烤」的五種英文說法

... 英文可就大不同囉!上述 ... 烤箱來把食物烤到兩面酥脆焦黃的烤法。像是toasted sandwich烤三明治、toasted bread烤麵包(加熱)都可以使用toast這個單字。 於 www.businessweekly.com.tw -

#14.Barbecue, grill, roast, broil, toast, bake 辨析表示「烤」 的烹飪 ...

雖然「grill」 也有「燒烤」 的意思,但英國人用「grill」 來特指「在烤箱頂部的高溫加熱管下方烤制」。 ... 舉一個例子,「北京烤鴨」 這道傳統名菜的英文 ... 於 elt.rti.org.tw -

#15.烤箱英文说明,如何制作烤箱的说明英语- 一个在上面吃二个在下 b

将烤箱预先加热到400度。 8. Take the cake out of the oven. 把蛋糕从烤箱中取出来吧。 9. You put food inside an oven ... 於 www.yushanggroup.cn -

#16.「烤」的英文是bake, toast, roast, grill? - YouTube

short 烤東西的 英文 怎麼說呢?bake, toast, roast, grill 有什麼不一樣? 免費索取講義: https://jochun.tw/melissas-links/ 我與台大外文系的 ... 於 www.youtube.com -

#17.烤箱說明書OV-900

烤箱 烹飪前,先將烤箱加熱至所需之溫度,再把食物放入烤箱內烹飪。 所有 ... 按. 鍵進入語言選擇從五種語言:簡體中. 文、繁體中文、English英文、Italiano ... 於 www.bestqce.com.tw -

#18.檸檬塔食譜

... 加熱到80-85度,直到變濃稠,最後加入奶油。 如appeasing a food geek的這個食譜。 《檸檬塔食譜》食譜與做法,共782 道– 愛料理. 派塔. 檸檬塔免烤箱. 於 sughsnwf.letstalksex.net -

#19.微波爐英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

翻譯一、便利店的很多食物可以透過微波爐加熱,非常方便。 ... obtained - 原形為obtain,中文意思為"獲得、得到、取得"。 與微波爐英文相關的有:烤箱 ... 於 www.branbibi.com -

#20.酪梨熱量高但有8大功效,酪梨保存、料理、禁忌一次看

酪梨(英文avocado)又名牛油果、鱷梨,酪梨可以冷凍保存,也可以打成酪梨 ... 取一鋁箔紙,塗上一點油及做法的海鮮慕斯,捲成圓筒狀,泡在溫水中放入烤箱 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#21.【美國.生活】有關「烤」這件事

所以英文要形容煎、炒、炸,也就是Pan fried、Stir fried. ... Baking是烤箱中上下一起加熱,造成熱空氣在整個烤箱中流動來烤熟食物 ... 於 celiaya.pixnet.net -

#22.Toast ?Roast?西餐厅中对于食物不同烤制方法的英文有 ...

Bake 通常都指的是时间比较长的烤制、而且通常都在封闭空间内(烤箱)。 Toast 加热烤. Toast 这种烤制的方法,专门用于使得食物变暖、变脆,最常见的就是 ... 於 www.chineseherald.co.nz -

#23.烤箱英文批發、促銷價格、產地貨源 - 阿里巴巴商務搜索

跨境48L 大容量烤箱家用英文版大烤箱多功能三層上下. ¥138.00 成交50件 · 跨境48L 大容量烤箱家用英文版大烤箱多功能三層上下加熱烘焙烤箱 · 中山市敏捷電器有限公司 5年. 於 tw.1688.com -

#24.『烤』的英文單字,你知道幾個? | 烤箱加熱英文

烤箱加熱英文 ,大家都在找解答。 這部介紹新型智慧型烤箱的影片,將形容「烤」的動詞一網打盡! 烤英文... 這個「烤」指的是將食材加溫、或迅速加熱使表面成金黃色。 於 hotel.igotojapan.com -

#25.美國家電GE奇異&mabe美寶&Kenmore楷模: 創興實業

[廚房實用英文]用烤箱烤肉不是用roast這個動詞嗎?為什麼這邊用bake? 食物料理的方式有很多種,cook這個動詞就夠你用了,但是要仔細研究的話,請往下看。... 於 www.facebook.com -

#26.烤箱英文的價格推薦- 2023年8月| 比價比個夠BigGo

電烤箱Electric Oven多功能烤箱家用22L電烤箱英文電烤箱. 10. 電烤箱Electric Oven ... 【免運】英文版48l大容量電烤箱家用多功能加熱烘焙加熱烤箱 · $1,200. 價格持平. 於 biggo.com.tw -

#27.烤箱以及空气炸锅_小苹 - 博客

1. Toaster oven 吐司烤箱。 吐司,在中文是切片面包的意思,而在英文中确切的含义应该是表层酥脆,里层松软的面包 ... 於 blog.sina.com.cn -

#28.旋轉烤箱英語怎麼說?

朋友給了個烤箱上面的旋轉按鍵全是英文不明白什麼意思,哪位好心人幫我翻譯下好嗎? function 功能. off 關閉. rapid heat 快速加熱. 於 www.yamab2b.com -

#29.【新聞多益】「烤」的五種英文用法中秋烤肉該用哪一種? - 雜誌

roast是用烤箱燜烤,也能描述用小火烘烤,不過雖然與broil同樣是用使用烤箱,但roast指的是將烤箱關起來燜烤,broil則是開著烤箱燒烤。roast與grill的類似 ... 於 www.chinatimes.com -

#30.烤箱用英語怎麼說 - 三度漢語網

4. She percolated the coffee and put croissants in the oven to warm. 她濾煮好咖啡,然後把羊角麵包放進烤箱加熱。 5. Bake in the preheated oven for 25 minutes or ... 於 www.3du.tw -

#31.烘培、烤箱..英文怎么说?做菜相关常用英文

1. Nuke 用微波炉加热(动词). I nuke my food into the microwave. · 2. 器具. Oven 烤箱 · 3. 烹煮方式. Grill 烤 · 4. 烤面包机Toaster · 5. 冰箱 ... 於 www.zhibs.net -

#32.你說的是台式英文嗎?

... 烤箱」或是「烤麵包機裡加熱變有點金黃咖啡色外脆內軟的烤吐司」。然而,在台灣大家平常吃的吐司,其實它的英文叫做“sandwich bread”。因為如果你在 ... 於 www.abconline.com.tw -

#33.各類『烤』的英文說法

烤箱 裡頭的上下加熱線圈或是熱源會同時加熱,等裡頭熱到設定溫度後,烤箱會停止加熱,然後等溫度降到一定程度後會再次重新加熱。Bake和前頭的grill/broil ... 於 dunchee.blogspot.com -

#34.oven中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

低溫/中溫/高溫烤箱. Place the cake in the oven at 180°C. 將蛋糕放入加熱到攝氏180度的烤箱中。 Calcutta in summer is like an oven ... 於 dictionary.cambridge.org -

#35.完全解密「水波爐」,真的那麼厲害? - 愛買

SHARP官方使用手冊就舉例,如水波爐料理的燒烤帶骨肉排,「可比烤箱加熱方式降低55kcal」、同樣一道烤鮭魚,「減鹽率可以比直接網烤調理方式多5倍」。 因為可以創造「低含 ... 於 www.fe-amart.com.tw -

#36.自由的百科全書Barbecue, grill, roast, broil, toast, bake 辨析 ...

烤箱英文 _烤箱英文怎麼說- 查查綫上翻譯英语免费PPT模板下载_超多免费-PPTer吧Web ... 烤箱加熱到所需的溫度。 有些食譜上會寫把烤箱預熱… WebSep 30, 2020 · roast是用 ... 於 btws.mdhighwaysafety.org -

#37.ZOJIRUSHI 象印官方網站

象印在台灣銷售30多年,由於商品設計精美,品質精良,專業、誠懇的銷售服務及愛用者的推薦口碑,使得象印家電早已成為台灣家電市場的領導品牌。因應台灣家庭生活型態的 ... 於 www.zojirushi.com.tw -

#38.【美食英文】你也愛吃烤的食物嗎?那你必須知道英文5種 ...

Toast 吐司機、烤箱烤至焦黃酥脆 · Bake 烤箱烘焙 · Grill 直火、炭火燒烤 · Broil 烤箱高溫烤 · Roast 烤箱低溫燜烤. 於 engoo.com.tw -

#39.『烤』的英文單字,你知道幾個?

這部介紹新型智慧型烤箱的影片,將形容「烤」的動詞一網打盡! 烤英文. toast 烤(尤其指麵包)、加溫. toast 當做動詞時,通常都是用在烤 ... 於 www.hopenglish.com -

#40.「烤箱」你知道用英文怎麼說嗎?

I've put some sesame crackers in the oven to bake. 我已經把幾片芝麻脆餅放進烤箱裡烤了。 Preheat the oven to 400 degrees. 將烤箱預先加熱到 ... 於 kknews.cc -

#41.Top 50件烤箱英文- 2023年10月更新

去哪兒購買烤箱英文?當然來淘寶海外,淘寶當前有90件烤箱英文相關的商品在售。 在這些烤箱英文的溫控方式有上下管統一控溫、上下管獨立控溫、背熱風加熱控溫、背熱風 ... 於 world.taobao.com -

#42.不鏽鋼烤肉架360 度旋轉加熱烤箱架烤箱籃烤箱烘焙桶適用 ...

Amazon.com: 不鏽鋼烤肉架360 度旋轉加熱烤箱架烤箱籃烤箱烘焙桶適用於花生乾堅果咖啡豆BBQ : 居家與廚房. 於 www.amazon.com -

#43.【實用生活英文1】烹飪英文

這兩種都是用烤箱來烤的,但是烤的狀態不同。基本上烤箱都會這兩個不同的 ... e.g. Nuking your food is faster than steaming. 微波加熱食物比蒸食物要快。 於 ppfocus.com -

#44.面包正在烤箱中加热。的英文翻译_英语怎么说

海词词典,最权威的学习词典,专业出版面包正在烤箱中加热。的英文,面包正在烤箱中加热。翻译,面包正在烤箱中加热。英语怎么说等详细讲解。海词词典:学习变容易, ... 於 dict.cn -

#45.Icorrect 愛英文寫作文- 【中秋節特輯- 各種烤🍖】 烤肉用具買好

炙燒,類似grill,但火由烤箱上方直接加熱。 roast (v.) 將食物放進烤箱、在炭火上或用熱沙等包覆以乾熱火烤,或烘焙咖啡豆。 toast (v.) / (n.) 尤指麵包或起司 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#46.英國好用的微波爐推薦. 微波炉烤箱一体机英文kph

有電子加熱與烤箱功能. ○多種模式調整. 美的嵌入式蒸烤一体机智能多功能蒸箱烤箱二合一APP操控50L搪瓷内胆BS5053W. 美的 ... 於 fbt.za-therapeute.fr -

#47.拖堂5分钟,我再把风炉平炉的知识深入说一说

01炉如其名有朋友说起平炉风炉,还是有点不太清晰,那我们不妨从它们的英文名来加深认识: ... 所以在平炉烤箱bread oven中,从加热器和烤箱壁面发出的辐射 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#48.是間網美池畔餐酒館,大啖波士頓活龍蝦只要1080元 ...

TEA TIME,很特別的一款調酒,將調酒用蒸氣加熱,再以日式冰咖啡沖法,手 ... 25Hoon兒童線上英文. 25Hoon 線上英文. AGODA訂房. 贊助商連結. 高雄景點 ... 於 i17fun.com -

#49.烤箱英文 - HeroESL

烤箱英文 oven 讀音:英[ˈʌvn] 美[ˈʌvn]烤箱是封閉的、加熱的容器,用於加熱、烘烤和幹燥。它最常用於烹飪和製陶。它們為內部食物的所有表面提供均勻、幹燥的熱量。 於 heroesl.com -

#50.烤箱的英文是什麽- 英漢詞典

【烤箱】的英文單字、英文翻譯及用法:roaster炙烤者,烘烤器; 焙烤工; 焙烤裝置; 乳豬;oven烤箱,烤爐,灶;。漢英詞典提供【烤箱】的詳盡英文翻譯、用法、例句 ... 於 www.chinesewords.org -

#51.【多益TOEIC】英文五「烤」分析 - 字神帝國英語天地- 痞客邦

... 烤箱來把食物烤到兩面酥脆焦黃的烤法。像是toasted sandwich烤三明治、toasted bread烤麵包(加熱)都可以使用toast這個單字。 Grill 用鐵網過炭火 ... 於 wordgod.pixnet.net -

#52.英国烤箱怎么用? — Red Scarf

... 烤箱(英文Oven),在英国可是厨房的主角呢:用来烤披萨薯条牛角包还有加热Ready Meal简直超方便。 不过,大家在英国住的地方不同,每家每户用的烤箱 ... 於 www.honglingjin.co.uk -

#53.小尺寸油紙墊紙半透明烤箱加熱綠樹英文便當打包外賣盒 ...

小尺寸油紙墊紙半透明烤箱加熱綠樹英文便當打包外賣盒食品級別紙. ◎ 無. 網路價$138. 東森幣最高回饋 0 枚. 使用東森幣最高折抵 1 元. 生活館. 全球購. 生活館. 於 m.etmall.com.tw -

#54.英文食品用矽油紙食品級烘焙紙5米烤箱烘焙紙氣炸鍋吸油 ...

英文 食品用矽油紙食品級烘焙紙5米烤箱烘焙紙氣炸鍋吸油紙家用錫紙燒烤盤烤肉吸油紙 ... 加熱護膝關節加熱腿部膝蓋按摩儀膝蓋按摩器熱. $1051. $1190. 小米正品AI音箱小愛 ... 於 m.pcone.com.tw -

#55.barbecue,grill,roast,broil,toast,bake_语法学习技巧

虽然“grill” 也有“烧烤” 的意思,但英国人用“grill” 来特指“在烤箱顶部的高温加热管下方烤制”。常见的可以“烤制” 的美食包括:“grilled cheese(烤 ... 於 www.enread.com -

#56.convection oven - Yahoo奇摩字典搜尋結果

convection oven. 美式. ph. 對流加熱烤箱,對流恆溫 ... 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#57.烘培/烤箱..英文怎麼說?「 做菜」相關常用英文字彙!

1. Nuke 用微波爐加熱(動詞). I nuke my food into the microwave. 我用微波爐加熱我的食物. 2. 器具. Oven 烤箱. Stove 爐子. 3. 烹煮方式. Grill 烤. 於 tw.englisher.info -

#58.「烤箱」你知道用英文怎麼說嗎? | 烤箱加熱英文

烤箱加熱英文 ,大家都在找解答。 I've put some sesame crackers in the oven to bake. 我已經把幾片芝麻脆餅放進烤箱裡烤了。 Preheat the oven to 400 degrees. 於 hotel.igotojapan.com -

#59.提前製作意大利肉丸小吃、午餐、晚餐皆宜

在350華氏度(約180攝氏度)的烤箱中重新加熱約25分鐘即可。 每份食譜的 ... 英文報導請見:Make-Ahead Meatballs Are Great for a Snack, Lunch, or ... 於 www.epochtimes.com -

#60.Bake & Broil 的差別

Bake & Broil 的差別 ; Bake:利用熱氣對流,從食物的四面八方加熱、烘焙到熟;烤出來的食物 ; 烤蛋糕餅乾前需要預熱烤箱,也是為了讓烤箱裡面先有熱空氣, ... 於 pochunnpeiyu.blogspot.com -

#61.我注意到烤箱加热的时候冒烟,于是就把它打开了。的英文翻译 ...

法治进行时]烤箱短路冒烟自燃. 简介. 央视网更新时间:年07月10日视频简介. 烤箱短路,冒烟自燃。 分享:. 主要内容. 於 vumeyeku.cukrarenjulia.sk -

#62.烤爐- 維基百科,自由的百科全書

烤爐又稱烘箱、烤箱、焗爐,是指用熱空氣烹調食品的一種裝置,一般為封閉或半封閉結構。以開放形式用熱空氣加熱的則稱為燒烤。烤爐也可以用來泛指以熱氣體進行高溫處理的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#63.烤英文_烤英语怎么说

... 英文翻译:Ⅰ动词(用火烘熟或烘干) bake; roast; toas ... 通常是先将食材放置于铁丝网上,或者将食材用锡箔纸包好后,放进烤箱中进行加热,或者是用烧红的木炭进行加热。 於 www.ichacha.net -

#64.微波加熱英文-Dcard與PTT討論推薦|2022年06月|追蹤網紅動態

微波加熱英文相關關鍵字. #食物加熱英文 #使加熱英文 #微波加熱英文 #烤箱加熱英文 #微波爐加熱英文 #麵包加熱英文 #微波動詞英文 #隔水加熱英文. 搜尋微波加熱英文相關 ... 於 inf.gotokeyword.com -

#65.烤箱英文标准说法是什么?

烤箱 : [ kǎo xiāng ] 1. oven 其它相关解释: <saggar(-ger)> <cabinet oven> <toaster> <air oven> 例句与用法: 1. 烤箱里正在烤面包。 The bread is baking in the ... 於 zhidao.baidu.com -

#66.烤箱英文

Oven is a common household appliance in general households. 烤箱是一般家庭常見的家電用品。 There are many brands of ovens, and ovens of better quality are ... 於 www.englishday.cc -

#67.還是學不會!韓媒寄望韓國擊敗中國!金牌戰對台灣復仇| 運動

... 英文美版MLB 21 The Show 美職棒球XBOXONE不能玩 · 全明星運動會全系列一卡通- MVP / 藍隊/ 紅隊三款可選 · VOTO 韓國第一氣炸烤箱14公升復古綠5件組台灣 ... 於 www.nownews.com -

#68.產品無法判別貨物稅類別可預審- 日報

財政部北區國稅局舉例,像是「電器類」中的「氣炸鍋」產品,雖然外觀和內部構造都與傳統電烤箱截然不同,但加熱原理、產品主要功能及適用的電器檢驗標準等 ... 於 www.ctee.com.tw -

#69.使用說明書

為了去除新烤箱的異味,請在烤箱淨空的狀態下,先將烤箱門關閉並. 加熱。 加熱前 ... 1. 按住. 鍵約4秒鐘的時間,直到「基本設定」標題和「選擇語. 言:英文」的第一個基本 ... 於 media3.bosch-home.com -

#70.烤箱英文的價格推薦- 飛比2023年07月即時比價

烤箱英文 價格推薦共159筆。另有嵌入式烤箱櫻花、 ... 加熱綠樹英文便當打包外賣盒食品級別紙烘焙用品. 594. 蝦皮購物. Sf_英文版液晶數字 ... 於 feebee.com.tw -

#71.烤箱中的英文,麻烦帮我看看这个图上烤箱中的英文,功能都是 ...

Nuke 用微波炉加热(动词) I nuke my food into the microwave. 我用微波炉加热我 ... 英文, 烤英文, 烤箱英文, 烤面包机英文, 炉子英文. 4、烤箱英文标准说法是什么 ... 於 www.union-gift.com -

#72.燒烤微波爐NN-GT25JB

探索Panasonic 微波爐發掘Panasonic 功能燒烤微波爐NN-GT25JB, ○ 燒烤+微波同步料理○ 9道自動料理解凍加熱燒烤都方便○ 食材重量自選精準自動加熱○ 20L容量精巧更省 ... 於 www.panasonic.com -

#73.美国烤箱bake和broil键,请问烤箱上这几个英文什么意思?

2、bake :烘焙。 对应的功能模式为上下加热,也就是说上下两个加热管同时工作;. 3、broil :炙烤。 对应 ... 於 www.jhzm888.cn -

#74.賞月、柚子的英語怎麼說?2分鐘學會用英文介紹中秋節

4. broil:一樣是指「用烤箱烤」,不同的地方在於「熱源方向」。透過烤箱上方或下方的熱源來加熱食物,溫度比bake 來得高,而且通常都是為了烤出酥脆 ... 於 www.storm.mg -

#75.一般設備區產品類別表EXHIBIT PROFILE

191510 電烤箱. Electric Oven. 191511 烤麵包機. Electric Toaster. 191512 煎烤器. Grill ... 191558 加熱器. Heater (Except Electric Heater). 191560 電熨斗. Electric ... 於 cloud.taiwantradeshows.com.tw -

#76.烤箱的英文是什么

toaster 烤面包的烤箱cabinet oven 柜式烤炉oven 家用小烤箱满意请采纳。 ...全文. 追问. roaster呢是什么. 追问追答. 励笑雯u4. 2014-09-09 TA获得超过152个赞. 於 zhidao.baidu.com