玫瑰少年歌詞王靖雯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 夢的眼睛:「鰲西新詩地」青少年詩展精選集 可以從中找到所需的評價。

國立彰化師範大學 國文學系 蘇慧霜所指導 林金桃的 現代流行樂府研究 ─以1996~2017臺灣流行歌的歌詞為例 (2017),提出玫瑰少年歌詞王靖雯關鍵因素是什麼,來自於現代流行樂府、流行歌、樂府精神、社會寫實、社會文化。

而第二篇論文南華大學 文學系 陳旻志所指導 鄭健民的 以詩的名,建構美的生存空間 -徐仁修生態攝影童詩之研究 (2013),提出因為有 徐仁修、生態攝影童詩、符號學、原型、生態美育的重點而找出了 玫瑰少年歌詞王靖雯的解答。

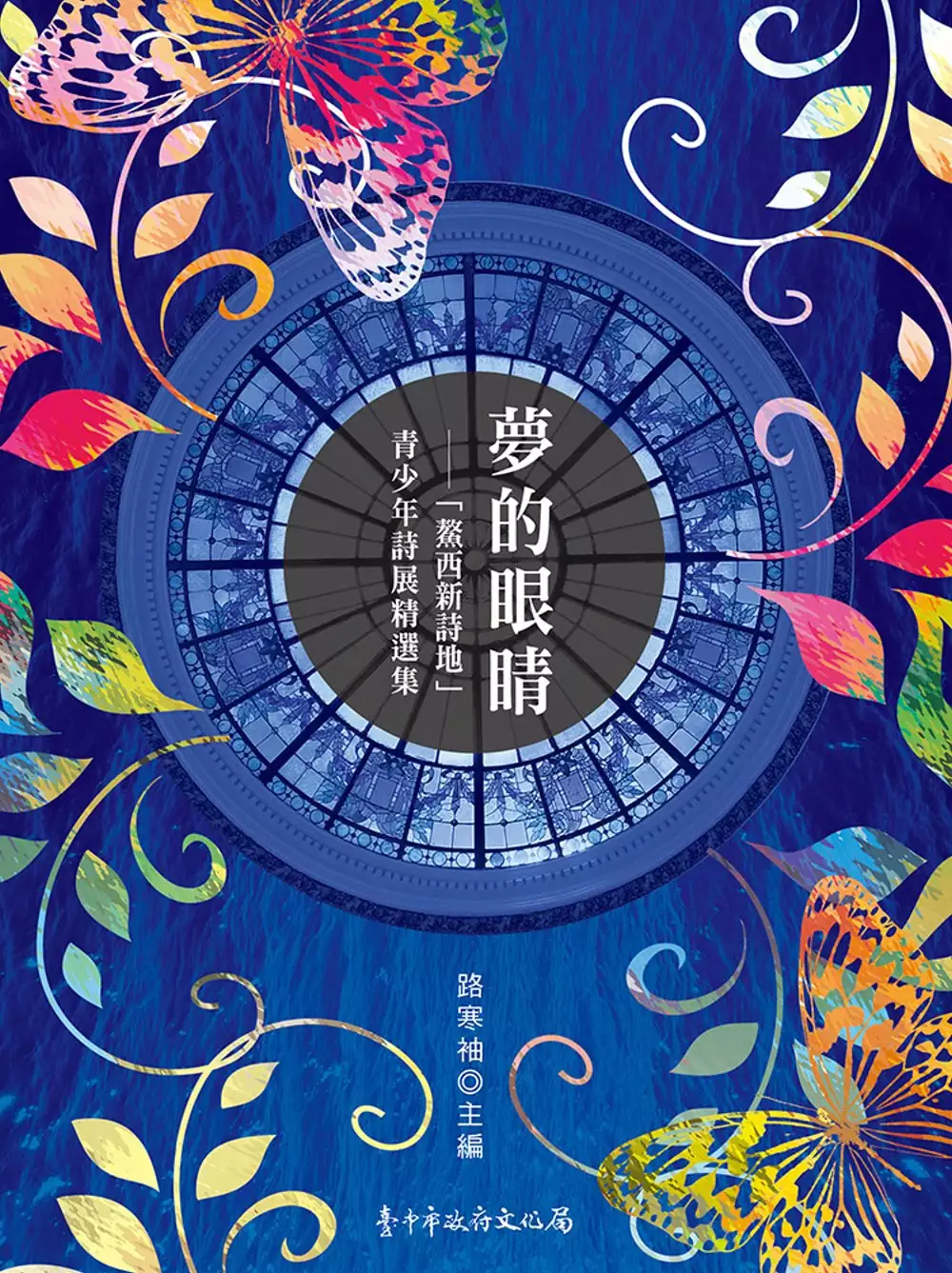

夢的眼睛:「鰲西新詩地」青少年詩展精選集

為了解決玫瑰少年歌詞王靖雯 的問題,作者 這樣論述:

青春如夢亦如歌 小詩人們的初試啼聲 為了鼓勵青少年以詩作表達生命的體驗,梧棲藝文協會長期耕耘青少年新詩創作,挑選自2000年至2015年間的得獎作品,共計199首詩作出版成精選集,累積16年的青春之聲氣勢浩大,成果斐然。小詩人們以富含童趣的眼睛捕捉他們的人生風景,為大人們揭示探索世界的獨特目光,無論是梧棲的濱海地景、成長記憶,抑或是童年趣味、青春心事等書寫,展閱本書皆盡收眼底,他們藉由詩的排列、韻律為青春留下美麗的足跡。這群創作者的初試啼聲,諭示著文學的種子已盛大播下,有朝一日這片文學花園將能欣欣向榮。

現代流行樂府研究 ─以1996~2017臺灣流行歌的歌詞為例

為了解決玫瑰少年歌詞王靖雯 的問題,作者林金桃 這樣論述:

我們身處在一個影音技術發達以及網路普及的年代,音樂透過數位資訊得以快速的在網路平台上流通。時下的年輕人喜歡上網聽歌,各有各支持的偶像以及樂於傳唱的曲目,因此筆者藉由接受度高的流行歌,解析歌曲中蘊含的教育性質與文學價值,置入課堂教材,引導學生感受歌詞中的情感刻劃、意象書寫,透過閱讀擴充生活知識、關注當代社會議題,分析歌詞中的主題意識,啟發孩子的獨立思考,進而培養對周遭人事物的關懷,達到知、情、行的教育目的。筆者從臺灣流行歌的發展中發現,現代流行歌從歌曲風格的形塑到容主題的訴求,皆能表達當代人民的情感思想和生活面貌,由此也印證一個時代的改變,政治、社會、文化和環境氛圍,皆會影響當代人民的創作風格

與表達在歌曲中的內心感受和期望。自1996年後,社會風氣的開放、獨立樂團的發跡,聽眾能接受的音樂風格也變得分眾多元,因此在這個期間有越來越多勇於表達自己思想的創作,不畏政治強權的選擇用音樂和政府對話,積極地表現出人民參與社會公共議題的心態,進而揭發社會的黑暗,反映民生疾苦,表現「惟歌生民病」的樂府精神。透過本論的研究,可知現代流行歌的寫實性、文學性、教育性、時代性、可歌可唱的特色和社會批判的精神,實際符應傳統樂府寫實的精神,因此筆者將現代流行歌定名為現代流行樂府,透過音樂專輯的整理樂聽,收錄符合漢樂府的實錄精神、且符合唐新樂府「文章合為時而著,歌詩合為事而作」的歌詞,整理了歌詞中的文學質素和當

代的語言習慣、創作特色,從「政治、社會、人權、生態」等四大方面,勾勒出當代的社會樣貌,反映出當代人的集體意識與文化現象,概括出現今的臺灣圖像。儒家強調「樂」的教育功能,《禮記.樂記》闡述了儒家思想一脈相承的音樂思想。音樂是源於「人心感於物」的心理活動,作為人的情感活動,音樂不是孤立的藝術活動,「凡音之起,由人心生也。」人有各種不同的慾望,透過音樂來陶冶性情,傳達需求,期許在未來有更多人注意到現代流行樂府的地位與價值,將音樂引入教育。透過好的流行音樂的傳唱,無形中也能教導孩子體察字詞之間的國文教育,感受正向價值觀的薰陶,了解到更多當代的社會文化背景,間接地也輔助了學校教育,達到穩定社會秩序的教化

功能。

以詩的名,建構美的生存空間 -徐仁修生態攝影童詩之研究

為了解決玫瑰少年歌詞王靖雯 的問題,作者鄭健民 這樣論述:

本文以徐仁修的生態攝影童詩為聚焦,採用榮格的神話原型、弗萊的文學原型批評以及皮爾斯符號學作為研究方法。以人類與生俱來的感官本能作為驅動元素,試圖揭示徐仁修暨荒野保護協會在此一領域中,所展現的具體成就,開啟人文視野。 針對徐仁修的寫作史為主要研析範疇,聚焦於《思源埡口歲時記》及「荒野保護協會」的四季原型解讀。再者,以生態攝影童詩的語言結構作為分析研究領域,進而以此類語言之圖像成分、故事成分,以及音樂成分等面向為符號系統,從而進行探析與比較。 本文試圖通過主題「以詩的名,建構美的生存空間」的語言脈絡,把生態文學、攝影文學暨童詩文學形成一個串聯結構,意欲在多樣文學的理路中,提出一套可以把符

號美學運用於兼具導覽解說之生態觀察記錄實作範例,並針對本研究主題提出嶄新的闡釋,以及新人類、新世界暨新地球的生態美育之新時代意義。