瓊崖海棠種子季節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃阿皮寫的 種子的可能:154種果實種子圖鑑×30款設計創作,從撿拾、處理到手作的創造再生計畫 和林惠蘭的 林惠蘭種子盆栽藝術(攝影典藏禮盒版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥浩斯 和領飛無限所出版 。

國立宜蘭大學 森林暨自然資源學系碩士班 林世宗所指導 蔡明哲的 蘇澳大坑罟海岸複層林營造之探討 (2011),提出瓊崖海棠種子季節關鍵因素是什麼,來自於海岸林、複層林、栽植、播種、林冠孔隙、森林復育。

而第二篇論文國立中興大學 森林學系所 廖天賜所指導 洪淑婷的 孔隙對海岸林更新樹種之影響 (2011),提出因為有 海檬果、欖仁、瓊崖海棠、孔隙、光度、淨光合速率、葉綠素螢光的重點而找出了 瓊崖海棠種子季節的解答。

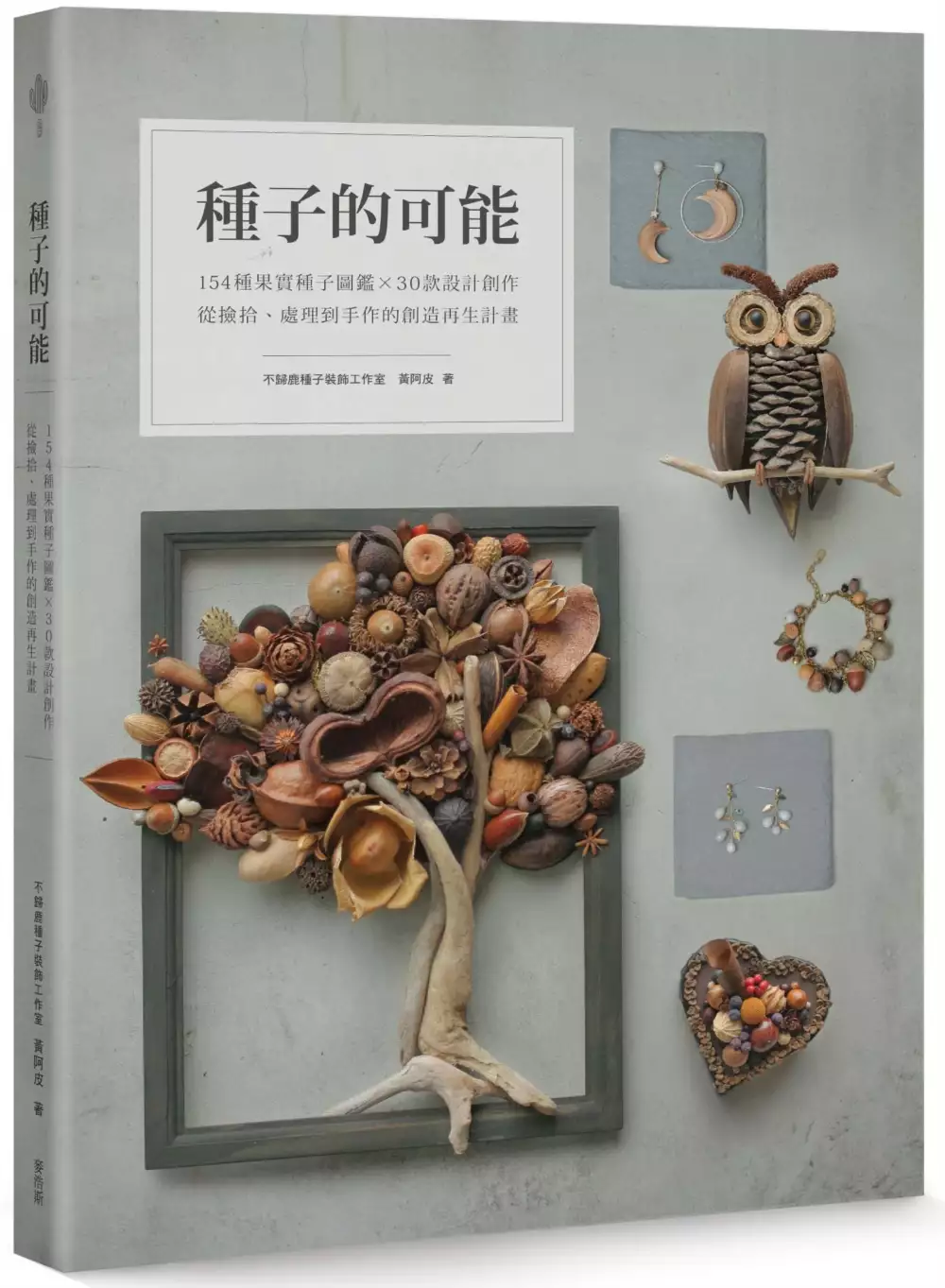

種子的可能:154種果實種子圖鑑×30款設計創作,從撿拾、處理到手作的創造再生計畫

為了解決瓊崖海棠種子季節 的問題,作者黃阿皮 這樣論述:

果實種子圖鑑 × 自然系再生創作 細說撿拾、清潔、乾燥的處理方式, 並製作各式各樣類型的裝飾作品: 耳環、項鍊、髮飾、吊飾、擺飾、 果實圈、風鈴、種子樹框畫、聖誕樹盆栽…… 讓果實種子的美好以另一種形式再生。 臺灣獨特的地形氣候,孕育種類豐富的花草樹木、瓜果作物,在我們周遭的生活環境就能拾得各式果實種子。仔細端詳它們,有些紋理特殊、形狀像花;有些造型別緻、質地有如珠寶,只要經過適當的乾燥處理,就能收藏擺飾或是製作自然系飾品,以創造再生延續生命的美好。 本書從觀賞創作的角度,選錄154種常見且適合收藏的果實種子,逐一介紹其外型特色、拾獲季節,以及清潔乾燥方式—水洗/水煮、曝曬/風乾/烘

烤/冷藏等處理經驗分享,讓拾回的種子都能被妥善收藏,減少長蟲發霉的可能;並精選30件果實種子作品實作教學,希望透過這本書讓大家認識大自然寶石,體驗撿拾×手作的樂趣。 ▎本書特色 ◆ 154種257張果實種子原寸圖鑑及特色解析,從辨識到創作發想完整呈現。 ◆ 18種採集清潔保養工具介紹,使用家用常見小工具即可輕鬆處理。 ◆ 16種手作工具介紹,備妥基礎工具即可入門手作。 ◆ 40種手作五金配件素材介紹,與果實種子速配的異質組合。 ◆ 12個基礎創作技法示範,打磨、切割、雕刻等,上手之後用途廣泛。 ◆ 10個基礎設計概念分享,讓果實種子創作更具實用價值及設計感。 ◆ 30款令人驚豔的飾品、裝飾品

教學,演繹果實種子的創作廣度。 ◆ 79個舉一反三的延伸應用,激盪更多果實種子的想像空間。 ▎適用對象 ◆ 對果實種子產生興趣,想知道哪裡可以撿拾、哪些種類適合收藏觀賞或創作。 ◆ 撿到果實種子想要保存,有些放著卻裂開了、甚至發霉、長蟲,不知該如何處理。 ◆ 想嘗試用果實種子創作,但不知道要準備哪些工具材料,也不知道怎麼開始。 ◆ 已經學會基礎手作技法,想更深入了解其他配件使用方式,或是複合媒材搭配。 作者序 怎麼開始的? 小時候第一次去了嚮往已久的海邊玩, 結果在沙灘上找貝殼花的時間,比看海的時間多好多 ⋯⋯ 高中時看著地圖尋找傳說中有孔雀豆樹的學校, 第一次撿到相思豆,那種興奮的心情

還記憶猶新 ⋯⋯ 每次收集或購買材料總是相信「總有一天用得到」⋯⋯ 長大後才知道這是所謂的收集癖。 從學生時期就喜歡製作手工飾品,大學商業設計系畢業後,以手工製版的流行飾品設計師為業。後來發現要成立獨樹一格的品牌,從眾多的飾品創作族群中脫穎而出相當困難,並且對市面上常見的素材逐漸麻痺。在一次友人安排的旅行中造訪台南的「千畦種籽館」,對於館內種子收藏的種類數量大為驚豔:原來臺灣這片土地孕育種類如此豐富的果實種子,並可以乾燥收藏甚至用於創作。 於是從毫無植物學習背景的條件下開始撿種子之路,收集果實種子、花萼、苞片等木質化可乾燥收藏的部位,到手之後學習辨識、乾燥處理、實驗材質特性,並觀察成熟期和乾

燥前後的時間變化差異性,根據每一種類的特色和可能性,用於設計飾品或各種裝飾品,逐漸踏上這一條不歸路。 撿拾、創造再生 專屬於自己的一趟旅行、一段事件,除了照片、化為隻字片語的回憶,是否還能用其他方式被保留下來?那就是撿拾物。無論它是石頭、貝殼、碎片等任何形式,一旦參與故事其中,就是對自己最有意義的,並且無可取代。 仔細端詳撿拾來的果實種子,有些像花,有些造型別緻,有些花紋特殊,有些呈現珠寶般鮮豔的色澤⋯⋯乾燥後放入透明瓶罐,就成為自然獨特的擺飾;揀選精巧堅硬的種子加工做成飾品,草木孕育的寶石,耐看不造作。 臺灣得天獨厚的地理環境,滋養的物種如此豐饒,享用甜美的瓜果之後,清洗種子、風乾收藏。即

使不追求稀有物種,也可以從食物及周遭草木開始留意,逐步達成到令人亮眼的收藏成果;野外拾掇不過度採集,適量擁有讓其餘回歸自然;物盡其用,既然撿回來就好好收藏,珍惜這片土地所孕育的美好,甚至使其重獲新生。 《種子的可能》是關於種子撿拾與創作的書,一共收錄154種適合乾燥創作的植物果實種子,逐一分析其外觀特色、創造發想、乾燥處理方式等,與30件作品的手作教學。希望大家可以透過這本書,更加關心留意周遭被我們忽略或丟棄的大自然寶石,體驗撿拾×手作的樂趣。

蘇澳大坑罟海岸複層林營造之探討

為了解決瓊崖海棠種子季節 的問題,作者蔡明哲 這樣論述:

為改善宜蘭縣蘇澳鎮大坑罟海岸木麻黃防風林相,以垂直海岸之樣帶線調查30年生木麻黃林相樹種組成,並沿平行海岸線方向將林分孔隙及林相不良區域,以寬10 m帶狀刈除雜草、藤蔓及不良林木以栽植苗木,共設置8條栽植帶,各栽植帶間保留10 m寬保護林帶。選擇5種海岸樹種於栽植帶造林、3種樹種於林地不同孔隙及地被處理下直播。針對造林作業方法、樹種選擇、苗木管理等問題,探討營造海岸複層林作業方式。現存海岸林分密度為910株ha-1,平均樹高4.3 m,平均林木形狀比為80.7±40.5,樹種組成單調,木麻黃(Casuarina equisetifolia)、小葉桑(Morus australis)、血桐(M

acaranga tanarius)、銀合歡(Leucaena leucocephala)共佔全林91.6%。木麻黃僅佔全林41.6%,且形質不良之比例達29.5%,劣化嚴重。栽植前進行苗木形質分析,木麻黃及瓊崖海棠(Ca1ophyllum inophyllum)為大苗,容器小致 TR 值大,根系生長差且有盤根,影響造林適生,應加強苗木培育與出栽品質控管。栽植1年後苗木存活率以黃槿(Hibiscus tiliaceus)較高(77.1 %),其次為水黃皮(Pongamia pinnata)、楝樹(Melia azedarach)與瓊崖海棠,木麻黃存活率最低,僅6.6%。相對生長率則以楝樹最佳、

水黃皮次之,並隨季節及距海遠近而有顯著差異。試驗區受颱風及秋冬連續豪雨,地勢低窪處滯水達1.5個月,導致部分孔隙栽植苗生長不良。而此區已有銀合歡入侵,應進行撫育刈草以減低對栽植苗之競爭。直播試驗各樹種發芽率及存活率表現受孔隙大小及不同地被處理影響。楝樹於海岸林行直播造林具較高可行性,而木麻黃需配合當地氣候條件直播造林。加強出栽苗木品質管理、慎選樹種及造林技術,調整栽植季節,適當的保護與撫育措施,有助於提升人工造林復育成效。

林惠蘭種子盆栽藝術(攝影典藏禮盒版)

為了解決瓊崖海棠種子季節 的問題,作者林惠蘭 這樣論述:

★ 國際種子盆栽藝術師林惠蘭生涯代表作! ★ 藝文星桂冠 精選推薦! ★ 淬煉40年種子盆栽之精髓! ★ O2O虛實整合立體式閱讀。 ★ 透過手機掃二維條碼即可享閱專屬教學影片。 ★ 隨書附林惠蘭老師作品攝影集。 這不是一本普通,簡單的書, 每一本,都僅僅專屬於你。 拿起手機掃一掃, 建立並綁定你與這本書特有的連結。 當你在平面紙本上賞讀完植物的美麗與姿態, 你更可以跟著林惠蘭老師的詳細解說,一同操作體驗, 感受種子盆栽的藝術之美。 種子盆栽創始人林惠蘭,淬煉40年種子盆栽的植栽精髓,以禪學藝術的角度,教授植栽愛好者,在繁忙的生活中,栽植出陶冶心性的

掌中森林,並在此清新的綠意中,領略大自然的悠然與智慧。 本書特色 【國際種子盆栽藝術師林惠蘭生涯代表作】 2007年出版《種子變盆栽真簡單》一書,締造40萬本驚人銷售量,睽違10多年,林惠蘭老師以更成熟、蘊含圓融人生智慧的手法,呈現種子盆栽藝術。 【O2O虛實整合立體式閱讀】 捧讀精裝的藝術紙本書,感受紙張精緻溫暖的觸感,再用手機輕輕一掃,無時差連結專屬頻道,看藝術家為您現身說法。若想立即學習操作,手指按一按,課程包、材料包,立即為您送到。 【從生活修煉到美學經濟】 學習種子盆栽,不僅可以調劑生活、修養心靈,在國際植栽大師的指導下,更可能提升藝術視野,讓休閒作品

也能具有市場價值。 【源源不絕的線上教學】 購買《林惠蘭種子盆栽藝術》實體圖書,即可觀賞40則專屬教學影片;並可報名參與「種子盆栽藝術培訓課程」及「國際種子盆栽藝術大賞」等相關活動。 各界名人盛讚推薦 ˙ 木村貴史 日本草月流花藝大師 ˙ 何文雄 藍蝶詩人 ˙ 阮依凡 超級全腦開發文教股份有限公司 執行長 ˙ 林煥彰 詩人、兒童文學作家 ˙ 陳彩羚 春稻藝術坊創辦人 ˙ 張秀曼 名節目製作人 ˙ 潘富俊 植物文學偵探、作家 ˙ 廖鎮洲 作家、生態攝影師

孔隙對海岸林更新樹種之影響

為了解決瓊崖海棠種子季節 的問題,作者洪淑婷 這樣論述:

為供臺灣西北部海岸林混合造林或林下更新等措施作參考,本研究擬針對二大項目標試驗:一、選擇新竹縣新豐鄉新豐段及桃園縣新屋鄉蚵殼港段之海岸林調查林分現況,以從中評估目前更新之必要性及可能具適生潛力之樹種;二、嘗試以海檬果 (Cerbera manghas)、欖仁 (Terminalia catappa) 及瓊崖海棠 (Calophyllum inophyllum) 為直播材料種於新豐段現場,並以苗圃作為對照,再者於蚵殼港段大孔隙處的現有栽植苗作生長調查,探討這些樹種對不同孔隙環境之適應,進而評估於此地造林之成效。林分現況調查結果:林分組成皆以木麻黃 (Casuarina spp.) 為主,且已呈

現衰退趨勢,朴樹 (Celtis sinensis) 有機會成為穩定族群但數量不多,可以人為方式促進更新,而黃槿及 (Hibiscus tiliaceus) 林投 (Pandanus odoratissimus) 生長良好,可混植於木麻黃林下營造成複層林模式。直播及栽植試驗結果:依據三樹種於苗圃之試驗,形態特性上海檬果及欖仁在全光有較佳之生長量,瓊崖海棠為全光至相對光度20 % 環境較佳;光合特性上海檬果及欖仁皆以全光環境之最大淨光合速率顯著最高,瓊崖海棠於光度環境間無顯著差異;葉綠素螢光特性在全光環境下海檬果稍受影響但黎明Fv/Fm值顯示仍屬健康,其他二者無受影響。綜合結果三者可適合全光至相

對光度20 % 間,然瓊崖海棠於全光下也無較佳之生長表現。而進一步對照現場試驗,海檬果發芽率及生長量皆低於苗圃海檬果,且存活率在大孔隙較低,顯示海檬果在環境惡劣處可能無法適應高光,欖仁及瓊崖海棠則發芽率甚低。整體而言三樹種於海岸林分更新作業上,海檬果較適合直播於小孔隙,相對光度約40 % 至20 %,欖仁可直播於空曠地至各孔隙處,相對光度約20 % 以上,惟仍需有效提高二樹種發芽率;而二者栽植苗整體適應情況佳,因此也可以栽植方式種植。瓊崖海棠可嘗試與欖仁同樣之光度環境但較適合採栽植作業。而其餘栽植樹種也可作為此地區更新之選擇,較建議從林分內緣處建立以提高造林成功率。