瓜 瓜園 產銷班的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇雪莉(蘆薈姐姐)寫的 村家味:從兩株蘆薈到行銷國際的三代女力傳奇 和綠妖的 如果可以這樣做農民:耕地的人,另一種生活想像都 可以從中找到所需的評價。

另外網站農業新契機-以瓜瓜園企業經營模式之研究作者也說明:西元2004 年. 1.產銷班成立共同採收隊。 2.獲得台灣農業策略聯盟發展協會頒發優良「寶島珍品」認證,及. 榮獲台南區品牌認證推行成果發表 ...

這兩本書分別來自日日學 和圓神所出版 。

國立臺灣大學 農業經濟學研究所 徐世勳所指導 張愫珊的 臺灣甘藷產業發展之研究 (2017),提出瓜 瓜園 產銷班關鍵因素是什麼,來自於甘藷、甘藷皮、深度訪談、獲利分析、附加價值。

而第二篇論文國立彰化師範大學 地理學系 曾宇良所指導 張耀軒的 臺中市太平區枇杷產業發展與共創產業觀光價值之研究 (2016),提出因為有 太平枇杷節、節慶活動、休閒農業、價值共創的重點而找出了 瓜 瓜園 產銷班的解答。

最後網站【試吃】冷熱地瓜新吃法.瓜瓜園則補充:1991年起堀於台南,. 由多個專業組織所輔導成立的優良產銷班,. 致力於蕃藷的研發與兜售,自立品牌為-瓜瓜園;. 推陳出新的發展各式蕃藷吃法與產品,.

村家味:從兩株蘆薈到行銷國際的三代女力傳奇

為了解決瓜 瓜園 產銷班 的問題,作者蘇雪莉(蘆薈姐姐) 這樣論述:

從兩株蘆薈到行銷國際,村家味的三代女力傳奇 從文具公司的美術設計課長到種植蘆薈、開發設計蘆薈食農產品,後來更進一步投入有機耕種的達人女農,品牌形象建立將產品行銷至國際。一路走來,角色轉換不同,挑戰也不一樣!蘆薈姐姐──蘇雪莉卻都能排除萬難達成任務,具啟發性的經驗,真實的藍圖,將家庭與事業經營得有聲有色!仔細推敲,這個蘆薈家族從蘆薈阿嬤算起,到蘆薈姐姐,以及下一代從俄羅斯、澳洲學成投入家族研發行銷行列的女兒們,三代女力,展現台灣女性努力堅毅、聰慧踏實、幽默風趣的女麗精神! 獻給台灣三代女性的溫暖家書 家族史的書寫,是社會史、國家史的一部分根基。作者的媽媽(蘆薈阿嬤)每次看到

日本電視劇《阿信》奮鬥故事的情節,就感慨地提及她這一生走來,其實就是臺灣阿信!那些生於1930年代的女性,每一個都是阿信!作者蘇雪莉出生於經濟蓬勃成長60年代,家庭的牽絆與事業的維繫是她們那個年代的煩惱!而作者的女兒們生在自由、開放的90年代,往世界的盡頭單飛,是她們心心念念的壯志雄心!這三個世代將生命裡走過的點點滴滴分享給讀者,這樣爬梳家族故事與親子互動的書寫,宛如一篇篇溫暖的家書,是作者獻給台灣女性的情書。 打破女性難以從農的刻板印象 女性從農在21世紀的今日,已經不是新鮮事了,新一代女農更可以是名符其實的女性經理人、企業掌舵者!作者與其家族三代女性,從種植蘆薈開始接觸農事,到開

展有機農業、經營有機農場及行銷農產品,從外行到熟稔,每一件事都是頭一遭,都是從無到有的開創;作者沒有因為自己身為女性而無助退縮,或者認命地認為女生不可能完成,反而打破女性從農的種種藩籬,將本身的優點發揮到極致,加上隨時充電、學習不倦的個性,因而走出自己的一條康莊大道! 本書沒有哭哭啼啼的奮鬥血淚史,有的只是字字真誠、娓娓道來,從農經歷與故事的溫馨分享。就像蘇雪莉常說的:「人生沒有用不到的經歷,把握學習時光,努力當下,築夢踏實。」這經歷過的點點滴滴,才是人生的日常養分。 鮮活生動、玩轉古今的食譜故事 本書最後一個章節,選用「雪莉太康有機農場」和其他產銷班班員,自產的優質時令食材,

烹調出蘆薈纖蔬沙拉彩蔬麵、蘆薈蛤蜊湯、蘆薈甜心茶、茶麻雞、甜菜根酸奶沙拉、米豆素粽、麻油薑桂圓米糕、芋香米粥海鮮鍋、娘惹糕等38道各式各樣的風味食譜,有傳統農家的古早味、方便快速的家常菜、西式的點心與麵包,還有嶄新的創意料理,以及飲品,宛如一場玩轉食材,豐富味蕾的新體驗。 特別是在地農家古早味料理,作者用心附上講古小故事,更能展現懷舊風情。例如割稻飯──從前的農業社會,稻子的收成是非常重要的事,關乎一年生計,因此農村的厝邊隔壁會全員出動協助割稻。要割稻的農家,其負責廚房事的「查某人」就要做出五、六頓飯(凌晨五、六點的早頓,早上八點的點心,正午一頓,下午三點吃豆簽麵或米粉湯,完成割稻入穀倉

後五點半、六點的正式晚餐,正式晚餐一定要有雞、魚、豬肉,要澎派一點),讓所有參與的人都能吃到,以此答謝襄助之情;而正午的那一頓,要吃的就是「割稻飯」!吃割稻飯一定要用大碗公,米飯裝得尖尖的,配料裝得滿滿的,以示誠意。 本書特色 ★展現家族凝聚力:全文清新、平實,娓娓道來三代家族溫馨、團結的成長親情紀事,以及艱辛務農故事。 ★商戰開疆闢土女力:異想天開?同行競品的爾虞我詐?品牌形象建立,從無到有的各式產品研發、製作、包裝、通路推廣,以及媒體露出、參展、比賽,甚至行銷國際等具體實務過程。 ★食農體驗寓教於樂:致力推廣有機栽種、友善土地的「食育」,希望消費者能擁有、實踐美好安心生

活,吃健康又滿足的食物。 ★產地到餐桌的美味魔力:蘆薈不只能做保養品,利用蘆薈及相關產品的烹調應用食譜,不論傳統古早味、家常、創意菜色,甚至西式料理通通不藏私大公開。 各界盛讚推薦(依姓氏筆畫排序) 雪莉的新書,能拋磚引玉,告訴想從農的人,不要放棄希望。當你往目標的路上堅定前進,一定有人會來幫助你,這就是信念的吸引力。有夢,就去追,有理想,就努力地去實現! 李建裕/台南市政府農業局局長 雪莉姐這本新書除了從農心路歷程,還有許多古早味和創意食譜,光憑這一點,就值得大家買來收藏!我親自品嘗過她所製作的美食,真的非常好吃! 林子仁/屏東農產股份有限公司副總經理

此刻,疫情、天災、戰火在世界紛擾不斷,糧食短缺、氣候變遷與環境污染等問題串連一氣。如何溫飽?友善地球環境?從雪莉姐身上不知不覺就能找到答案! 林苑暉/中華醫事科技大學餐旅管理系副教授 「太康有機農業專區」裡的「雪莉太康有機農場」,是少數女性農友投入有機農業領域,並且得到巨大成功的範例。蘇女士將農產行銷及從事農業的經驗無私地在書中傳承,也可看出雪莉班長的不平凡之處。 郭信良/台南市議會議長 對於農業發展這件事,雪莉不是只有從農生產而已,他們的眼光更擴及農作生產之後的包裝、加工、行銷與推廣,從產、製、銷各方面提升,才能因應競爭,維持永續發展。 陳俊言/行政院農業委員

會輔導處處長 早些年雪莉常跟著協會一起到澳門等國外城市參展,推廣台南優質的美食與伴手禮,對客人解說時,都是歡喜、親切;如同本書用語平實,娓娓道來,果然很有雪莉的風格! 陳碧珠/台南市府城文化觀光產業協會理事長 現代的農業已不是男性的天下,女性也能撐起一片天!「蘆薈姐姐」蘇雪莉就是讓人讚賞的女力佼佼者。本書對於女性從農者有許多建議與經驗,對女農及有心經營創新事業的年青人來說,是一本很勵志好書。 曾佳哲/台南市仁德區農會總幹事 雪莉經常上課充電學習新知,身為產銷班班長,她也爭取公部門資源到太康辦活動,讓民眾了解有機農民的努力,期望能獲得更多消費者的支持,竭盡全力爭取到更多

的訂單,並讓更多年輕一輩的農民,也一起投入有機農業這個行列。 黃山內/財團法人和諧有機農業基金會董事長 雪莉的家庭受到母親的影響,繼承了溫婉、風趣卻堅韌、頂真的真性情,展現在做人處事、待人接物上,並進一步在女兒們的培育與教養上實踐溫暖家風,這樣的「女力VS女麗」的風格,是最最珍貴的傳家之寶。 黃偉哲/台南市市長 對於女性參與(有機)農業生產與行銷工作,雖然體力不如男性,但她們擁有男性較缺乏的耐力與持久性,表現在農事方面執行得更為細膩!尤其在農業行銷方面,常常表現特別傑出。 鄭鴻權/台南市太康有機農業生產合作社理事主席 從台南農改場副場長到擔任農糧署南區分署長,

因業務關係和雪莉多所接觸,我一路見證雪莉的成長。她和產銷班成功執行有機農業推廣計畫「2021歡暢秋收」活動,妥善規劃食農教育體驗區,讓親子參與有機食材的種植與採收,藉此闡述有機食農教育的理念。 羅正宗/行政院農業委員會農糧署南區分署長 雪莉在種種角色的每一回變換,都是一次次成長與蛻變。更難能可貴的是,她總是保持著對土地的初心,秉持著「利他」的精神,這一點,是雪莉的個性使然,看了本書,你會發現,那是母親蘆薈阿嬤所一脈相承的家風。 蘇煥智/前台南縣縣長

臺灣甘藷產業發展之研究

為了解決瓜 瓜園 產銷班 的問題,作者張愫珊 這樣論述:

甘藷為台灣早期之主要雜糧作物,具更栽培容易、單位陎積產量高和營養豐富等諸多優點,而近年來,隨著國民所得提高及國人養生概念的提升,甘藷的利用已轉換為以消費導向為主。本研究透過深度訪談,蒐集資訊與意見,探討與研究台灣甘藷產業的發展,如甘藷產銷概況、商品的價值與行銷通路等。透過農民、企業在新鮮甘藦及加工品(包含甘藷皮)的獲利分析,顯示2016 年每公頃甘藷平均收益是355,235 元,農家賺款是(毛利) 254,266 元,因此,每公頃的毛利率達71.58%。甘藷經加工成夯番薯後,農企業業每公頃之銷售毛利率59.49%,加工成甘藷酥條的毛利率較低為47%。甘藷皮經加工後轉化為生技產品毛利率也可達5

8.6%。由上述發現,顯示臺灣發展甘藷產業擁更龐大的市場商機,並發現導入生物技術也是創造台灣甘藷加工副產品利用的重要途徑之一。提升台灣甘藷產業之競爭力必頇強化技術商品化,建立獨更的通路與品牌行銷,以最大化提昇產品附加價值,如此一來,才能促進台灣甘藷產業蓬勃發展,並拓展農業的新契機。

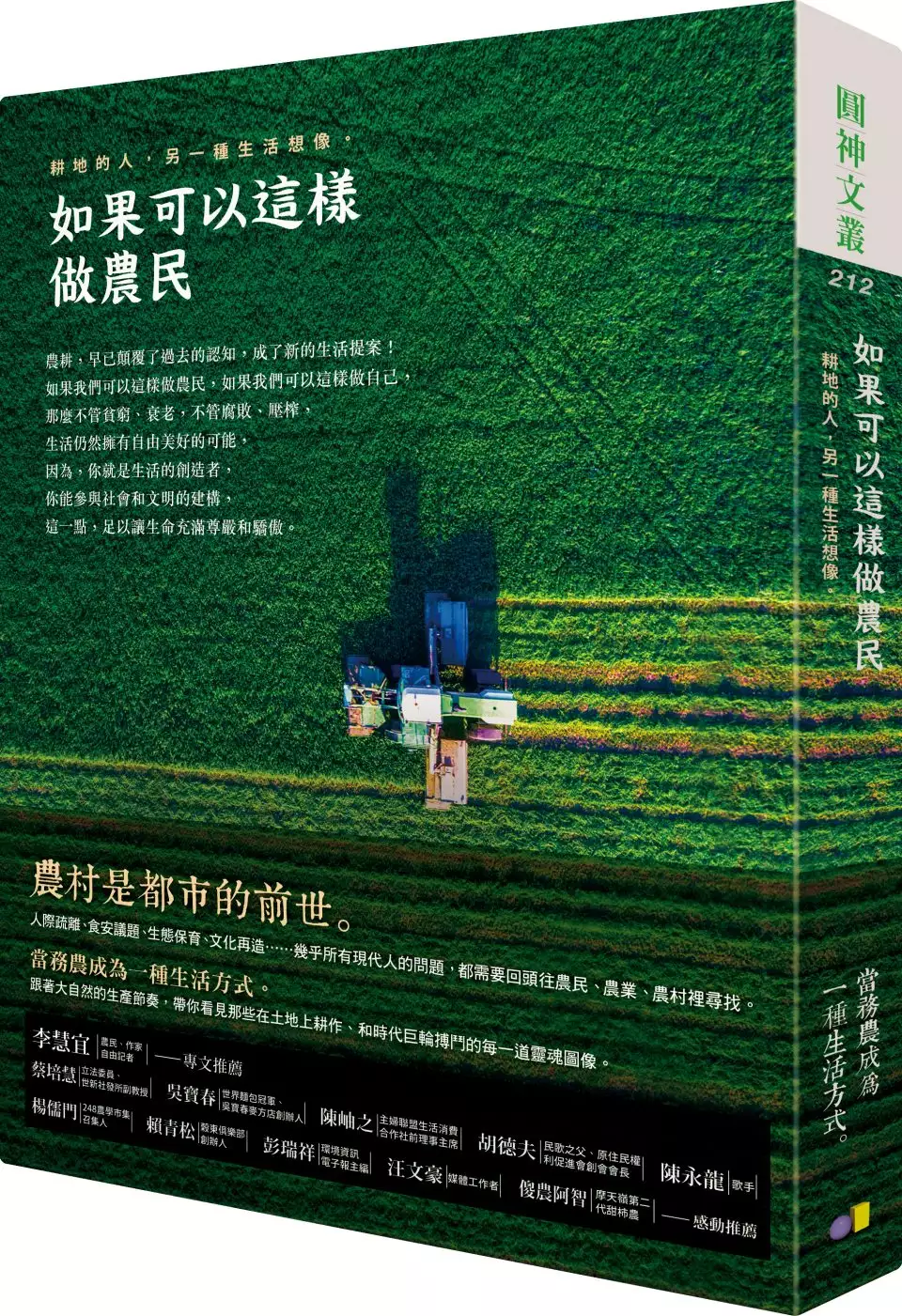

如果可以這樣做農民:耕地的人,另一種生活想像

為了解決瓜 瓜園 產銷班 的問題,作者綠妖 這樣論述:

農村是都市的前世 人際疏離、食安議題、生態保育、文化再造……幾乎所有現代人的問題,都需要回頭往農民、農業、農村裡尋找。 當務農成為一種生活方式 跟著大自然的生產節奏,帶你看見那些在土地上耕作、和時代巨輪搏鬥的每一道靈魂圖像。 如果我們可以這樣做農民,如果我們可以這樣做自己, 那麼不管貧窮、衰老,不管腐敗、壓榨,生活仍然擁有自由美好的可能, 因為,你就是生活的創造者,你能參與社會和文明的建構, 這一點,足以讓生命充滿尊嚴和驕傲。 在台灣,農民是生活的創造者與享有者,而不只是承受者。 他們持續學習並精進技術,向政府爭取權益;他們與供給產銷自由的民

間團體密切合作,將揮汗後的收成銷往受保障的管道。每個農民都有自己的名片,小而美的農作就是他們的品牌。他們以不同於城市的視野,過著有尊嚴而滿足的生活,體現一道道台灣農民風景。當中有傳承、有無奈,卻沒有沉默,而是一種積極熱切的參與。 耕地,已顛覆了過去的認知,成了新的生活提案! 他們一輩子以農立家,在田間流汗。從僅求溫飽的老農到滿懷理想的青農,都有著讓土地不要荒,在青山綠水間穩穩扎根的強大決心。 此外,他們也同時是食物與環境的把關者,並為了所愛的人奮起努力著……自足、自傲、自得其樂,當傳統結合現代,家園仍細水長流,只因,他們收穫的是歲月靜好,以及美好而豐盛的生活。 作者走訪

台灣60餘位農民、10餘個民間團體與政府單位,平實而動人地寫下了農民的生活及農村現狀。同時串聯台灣農業、歷史、經濟、自然生態、傳統產業的翻新等多種面向,豐富多元地呈現出台灣農民的尊嚴、職業、創造與堅守。 他是真的愛他的土地。 那塊地,面積不大,灌滿了水,是來自石門大圳的水, 據說水質清冽甘甜。 還未插秧的稻田,水面如鏡,倒映著藍天。 那隻白鷺在田埂上站了許久,看到有人經過,緩緩飛了起來。——綠妖 名人感動推薦 李慧宜(農民、作家、自由記者) 蔡培慧(立法委員、世新大學社會發展研究所副教授) 陳岫之(主婦聯盟生活消費合作社前理事主席) 胡德夫(民歌之父、

原住民權利 促進會創會會長) 吳寶春(世界麵包冠軍、吳寶春麥方店創辦人) 楊儒門(248農學市集召集人) 賴青松(穀東俱樂部創辦人) 汪文豪(媒體工作者) 彭瑞祥(環境資訊電子報主編) 陳永龍( 歌手) 傻農阿智( 摩天嶺第二代甜柿農) 農民守護土地、農耕種植、滋養植栽,將作物經由食材廚藝成為料理進入人心,使命脈與土地緊緊聯繫。近年來台灣社會持續自覺,齊放著多元嘗試和努力,台灣農鄉未必富裕,然農民殷實的本質與農鄉社群互惠協力,將生命的底蘊與肌理生意盎然地銘刻在生活中,加上綠色環保、永續生活是農鄉的日常,更是所有現代人都可以實踐的生活方式。——蔡培慧(立法委員、

世新大學社會發展研究所副教授) 這本書,引我認識台灣農民的生命!——陳岫之(主婦聯盟生活消費合作社前理事主席) 綠妖寫出人與土地的情感,細細爬梳台灣農業發展的歷史,以及在巨輪下搏鬥的每一個靈魂圖像。很少人可以那麼柔軟而又犀利。——李慧宜(農民、作家、自由記者) 台灣的讀者往往習慣以仰望的角度關注美國、歐洲或日本的經驗,然而,本書卻以扎實的採訪與清晰的筆觸,從另一個平行演化的空間,帶領我們觀察自己的社會。相信是關心台灣農業未來的您,不容錯過的好書。——賴青松(穀東俱樂部創辦人) 吹拂在太平洋的風中,自然尊貴而豐盛的美麗島,農人與大地滋養了人們,是時候去理解土地與農人所面臨

的問題了!每個人都應該學習用更謙卑的態度去面對大自然。——胡德夫(民歌之父、原住民權利促進會創會會長 ) 台灣三農需要借重外界的眼光,發掘自身的獨特性,綠妖之眼不僅觀察周全而細膩,描繪出小農的拚搏與自信,更不愧其名,以「綠」的角度,讓友善生態、與環境共生的觀念、那尋尋覓覓後的洞察與出路,得以驕傲揚聲。——彭瑞祥(環境資訊電子報主編) 猶記得那年,我們和綠妖駕車開往山深處,陪她和楊儒門聊了一下午;緣妖驚嘆地說:「台灣的農民是自豪並尊貴地活著!」書中那些可愛的農民,讓我清楚地嗅到泥土的芳香,他們愛這片土地的真誠,耕種出自然豐盛的果實,餵養我成為善待這片土地最重要的態度。——陳永龍(歌手

)

臺中市太平區枇杷產業發展與共創產業觀光價值之研究

為了解決瓜 瓜園 產銷班 的問題,作者張耀軒 這樣論述:

臺中市太平區乃「枇杷原鄉」,但早年枇杷多委託行口商代售,農民易受剝削,利潤微薄。故太平鄉農會從1990年起一方面透過「枇杷研究班」提升枇杷品質,另一方面舉辦枇杷評鑑會和展售活動以拓展直銷管道。接著,2003年太平市公所舉辦首屆太平枇杷節,一舉打響太平枇杷的名號,讓太平枇杷產業從傳統的農業生產走向觀光休閒化。 首屆太平枇杷節迄今已15年之久,為了突破活動內容過於龐雜等窠臼,區公所和農會做出多項變革,並自2013年起開辦枇杷觀光巴士,企圖串聯區內知名旅遊景點,共創產業觀光價值。本研究以「價值共創」理論分析太平枇杷產業與枇杷節,研究成果如下:(一)太平枇杷節的最大效益在於提高枇杷單價與直銷比

例,以此維繫枇杷產業命脈;(二)枇杷行銷活動依循Ramaswamy & Gouillart (2010) 提出的四大共創原則,故活動成果豐碩,但枇杷觀光巴士仍由農會主導,無法體現價值共創精神,成效不如預期,可見應用價值共創理論可有效提升節慶活動與產業觀光之效益;(三)枇杷產銷最大困境在於產季太短,若能改植更適合臺灣水土的新品種,並配合「國土計畫法」之規定將區外保安林劃入農業發展地區,加之太平枇杷節的宣傳行銷,太平枇杷產業必能永續發展。

想知道瓜 瓜園 產銷班更多一定要看下面主題

瓜 瓜園 產銷班的網路口碑排行榜

-

#1.頂呱呱的產銷班瓜瓜園讓傳統多了新鮮味

地瓜,曾經是陪伴我們度過艱困年代的平民美食,因為豐富的營養再度成為國人新寵,不但相關產品琳瑯滿目,甚至連便利商店都賣起了現烤番薯。位於台南的「新化區農會食用 ... 於 theme.coa.gov.tw -

#2.《瓜瓜園》地瓜薯條 - Unboxinfo

... 台南區農業改良場, 嘉義大學, 台南縣政府, 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 並自創品牌"瓜瓜園", 賦予傳統地瓜新生命. 於 tw.unboxinfo.com -

#3.農業新契機-以瓜瓜園企業經營模式之研究作者

西元2004 年. 1.產銷班成立共同採收隊。 2.獲得台灣農業策略聯盟發展協會頒發優良「寶島珍品」認證,及. 榮獲台南區品牌認證推行成果發表 ... 於 www.shs.edu.tw -

#4.【試吃】冷熱地瓜新吃法.瓜瓜園

1991年起堀於台南,. 由多個專業組織所輔導成立的優良產銷班,. 致力於蕃藷的研發與兜售,自立品牌為-瓜瓜園;. 推陳出新的發展各式蕃藷吃法與產品,. 於 ireneslife.com -

#5.博客來-《瓜瓜園》地瓜薯條哪裡特價 - 痞客邦

博客來-《瓜瓜園》地瓜薯條哪裡特價博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, 《瓜 ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 castrovinceec.pixnet.net -

#6.博客來-《瓜瓜園》地瓜薯條哪裡便宜@ walkerjostf的部落格

博客來-《瓜瓜園》地瓜薯條哪裡便宜博客來網路書店,博客來網路書局, ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 walkerjostf.pixnet.net -

#7.引進認股薪酬制,吸引台大碩士、上班族加入!地瓜農場經理人

全家便利商店烤地瓜,它是最大的供應商;冰烤番薯和地瓜薯條等加工品,它也搶下了國內7成市占率;全台灣地瓜產量最大的產銷班瓜瓜園,2016年營收3億5 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#8.台南瓜瓜園門市東興路389號

台南瓜瓜園門市東興路389號情報,瓜瓜園由新化鎮農會產銷班,將甘藷推動成為新化鎮一鄉一特產代表作物,在南部還小有名... 【瓜瓜園- 新化直營門市】 . 於 needmorefood.com -

#9.商業周刊/地瓜農場經理人平均35歲年薪上看百萬

瓜瓜園 二代邱裕翔(右2)串聯老農和青農,做到產銷一條龍,去年契作地瓜產量達3.8 萬公噸,是全台產量最大的地瓜產銷班。(圖/商業周刊/攝影程思迪 ... 於 finance.ettoday.net -

#10.瓜瓜園關廟新廠動工促進地方發展保障農民收入

瓜瓜園 邱木城董事長致詞表示,瓜瓜園除了是全世界第一的通過碳足跡認證的產銷班,且契作面積達1,000公頃以上(佔全台甘藷栽種面積1/10以上)。2010年 ... 於 www.taya.com.tw -

#11.瓜瓜園

瓜瓜園 堅持在地瓜本業經營管理,以用心、創新和安心來對待每一條地瓜,我們本著老 ... 瓜瓜園也是少數獲得農委會「神農獎」、「績優產銷班」以及「科技農企業菁創獎」 ... 於 www.pudish.me -

#12.協助農業科技企業或農企業發展社會責任 - 生物科技產業研究中心

瓜瓜園 以地瓜為單一產品,從農場走向餐桌, ... 留符合評比都會收購,種苗部分則統一由瓜瓜園以 ... 外銷的部分需要靠農民、合作社、產銷班進行產業. 於 www.biotaiwan.org.tw -

#13.博客來-《瓜瓜園》九份蕃藷圓便宜購物網 - 痞客邦

博客來-《瓜瓜園》九份蕃藷圓便宜購物網博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 guyrobin57079.pixnet.net -

#14.瓜瓜園的經營理念用心、創新、安心

各農政單位共同輔導成立「新化鎮農會食用甘藷產銷班」及「產銷班加工站」, 正式將甘藷推動成為新化鎮一鄉一特產代表作物, 並朝產.製.儲.銷一元化推進。 於 www.efarm.org.tw -

#15.瓜瓜園台南關廟新廠動工擴大競爭力更保障農民收入

總公司設於台南的大亞集團,轉投資在地瓜瓜園為當地著名的代表性企業之一 ... 瓜瓜園除了是全世界第一通過碳足跡認證的產銷班,其契作面積達1,000公頃 ... 於 www.nownews.com -

#16.瓜瓜園》地瓜薯條 - 博客來

... 台南區農業改良場, 嘉義大學, 台南縣政府, 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 並自創品牌"瓜瓜園", 賦予傳統地瓜新生命. 於 www.books.com.tw -

#17.影音- 數位台南地方新聞

栽種期間農會四健會及農會產銷班班長邱裕翔所經營的瓜瓜園,進到校園規畫系列課程,包括地瓜生態,其病蟲害防治及地瓜的認證標章、碳足跡、食物里程的概念到地瓜食品的運用 ... 於 tn.news.tnn.tw -

#18.台南:瓜瓜園地瓜生態故事館 - 觀光工廠自在遊-觀光工廠輔導 ...

瓜瓜 園地瓜生態故事館位於好山好水的新化區,在故事館內可以看到地瓜的品種、生態 ... 瓜瓜園新化食用甘藷產銷班於民國80年2月在農政單位輔導下,致力於甘藷產業種植及 ... 於 www.taiwanplace21.org.tw -

#19.瓜瓜園~燒寒吉(冰烤蕃藷)&和風地瓜麻糬…Amy一直想吃的地瓜 ...

來自台南新化的瓜瓜園為什麼那麼有名呢!其實是因為新化鎮農會食用甘藷產銷班努力經營而推廣出來的品牌。 於 amy77.com -

#20.商業周刊/地瓜農場經理人平均35歲年薪上看百萬 - 三立新聞

瓜瓜園 二代邱裕翔(右2)串聯老農和青農,做到產銷一條龍,去年契作地瓜產量達3.8 萬公噸,是全台產量最大的地瓜產銷班。(圖/程思迪攝影/商業周刊 ... 於 www.setn.com -

#21.【瓜瓜園契作】瓜瓜園啟示錄01》將農業當服... +1 | 健康跟著走

瓜瓜園 契作:瓜瓜園啟示錄01》將農業當服...,2019年3月21日—負責運籌帷幄、契作 ... 年7月26日瓜瓜園蔡政謀理及蔡專員東融、苗栗市農會葉主任木成會同蔬菜產銷班班員 ... 於 tag.todohealth.com -

#22.地瓜當主題觀光工廠說故事 - 蕃新聞

由新化區食用甘藷產銷班成立的瓜瓜園企業,推廣地瓜食用文化多年,並生產多種地瓜產品,成為台南市知名的伴手禮;在台南市政府輔導下設立觀光 ... 於 n.yam.com -

#23.瓜瓜園企業有限公司- 零售業 - 雅瑪黃頁網

「瓜瓜園」與「新化鎮食用甘藷產銷班」合作,為地瓜產品的專門零售店。 瓜瓜園企業有限公司地址 ... 於 www.yamab2b.com -

#24.擁抱GSP‧幸福久久嘉年華: 新化甘藷產銷班- 瓜瓜園 - GSP嘉年華

新化甘藷產銷班- 瓜瓜園. 公司簡介: 創辦於1991年,由行政院農業委員會、農糧署、農業試驗所嘉義分所、台南區農業改良場、台南縣政府、台南縣農會、新化鎮農會等農政 ... 於 tn-gsp.blogspot.com -

#25.年薪上看百萬!這群「農場經理人」,如何靠種地瓜創造上億營 ...

已從產銷班轉型為農企業的瓜瓜園,前年在台南柳營承租了60 公頃土地,正在規畫擴大種植面積。他靈機一動,為何不讓阿群帶一隊農事服務團去管理,養兵千日 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#26.相關連結| 94i - 就是愛

新化區農會為重振「地瓜王國」雄風,16年前輔導農民成立食用甘藷產銷班,打出「瓜瓜園」甘薯美食農業品牌,從單一薯條材料衍生出近廿種產品,包括保留傳統鄉土味,又多了 ... 於 www.94i.club -

#27.【商周】地瓜農場經理人平均35歲年薪上看百萬

瓜瓜園 二代邱裕翔(右2)串聯老農和青農,做到產銷一條龍,去年契作地瓜產量達3.8 萬公噸,是全台產量最大的地瓜產銷班。圖/商周提供. 於 news.tvbs.com.tw -

#28.瓜瓜園企業股份有限公司 - 104人力銀行

瓜瓜園 是全台唯一『產製儲銷一元化』的地瓜企業,將5大專業領域”組培、栽作、分級、 ... 在市場亦可依客戶需求提供多樣化、客製化產品,達到產銷合作之優勢通路。 於 www.104.com.tw -

#29.【台南新化區-美食】電腦挑的地瓜 農耕產物以傳統或 ... - 南人幫

... 年臺南百家好店的甘藷產品專賣店『瓜瓜園』,1991年推動精緻農業,所以在各農政單位共同輔導成立新化鎮農會食用甘藷產銷班及產銷班加工站,1992年 ... 於 lifeintainan.com -

#30.瓜瓜園開心農場打造年賣800 萬條的地瓜新貴

看見這樣的困境,使他們靈機一動,機緣之下與各農政單位共同輔導成立「新化鎮農會食用甘藷產銷班」及「產銷班加工站」,返鄉賣起了地瓜加工產品,更在1992 年正式以「瓜瓜 ... 於 benevo.pixnet.net -

#31.博客來-《瓜瓜園》冰烤蕃藷便宜購物網 - 痞客邦

博客來-《瓜瓜園》冰烤蕃藷便宜購物網博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, ... 於 f3jamesv3wr.pixnet.net -

#32.博客來-《瓜瓜園》山藥球哪裡買@ norriseribarr的部落格

博客來-《瓜瓜園》山藥球哪裡買博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, 《瓜瓜 ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 norriseribarr.pixnet.net -

#33.瓜瓜園- 太康有機農業專區 - Google Sites

瓜瓜園 系由行政院農委會,嘉義農試所,台南區農業改良場,嘉義大學,台南縣政府,台南縣新化鎮農會所輔導之優良產銷班。致力於甘藷系列產品研發,生產及銷售。 於 sites.google.com -

#34.網友推薦好書-哪裡訂-博客來-《瓜瓜園》番薯脆片哪裡買 - 痞客邦

網友推薦好書-哪裡訂-博客來-《瓜瓜園》番薯脆片哪裡買博客來網路書店,博客來網路 ... 本班於民國94年榮獲行政院農委會全國十大績優農業產銷班殊榮. 於 joelscu.pixnet.net -

#35.全家年售800萬條"夯蕃薯明年營業額挑戰2億 - 新網新聞網網路 ...

台灣番薯產銷結盟,全家便利商店去年導入「夯蕃薯」品牌,在全台1,300門市 ... 產銷班「台南市新化區食用甘藷產銷班(瓜瓜園)共同宣佈,「夯蕃薯」 ... 於 newnet.tw -

#36.地瓜,顛覆食物的想像瓜瓜園叩關世界再現農業價值

由於地瓜需求愈來愈多,瓜瓜園除了成立「新化鎮農會館食用甘藷產銷班」和「產銷班加工站」,更與農民簽約契作,契作面積從10 公頃增加至1,000 公頃,地點從台南、雲林 ... 於 www.taifer.com.tw -

#37.台南縣新化鎮食用甘藷產銷班把「瓜瓜園」經營得頂呱呱

說起地瓜,古早是窮人的救命糧食,今日則是富人的健康美食,當甘藷飯端上來時香氣四溢,令人垂涎三尺,連飯都可多吃上幾碗。台南縣新化地區原本是種植大面積甘藷、澱粉 ... 於 book.tndais.gov.tw -

#38.博客來-《瓜瓜園》地瓜薯條哪裡便宜 - 痞客邦

博客來-《瓜瓜園》地瓜薯條哪裡便宜博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, 《瓜 ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 uc4fleminebpp.pixnet.net -

#39.發現家鄉軟實力 台南新化瓜瓜園(新化鎮農會食用甘藷產銷班)

《瓜瓜園》是新化鎮農會食用甘藷產銷班農產品的品牌,第一個「瓜」代表著「地瓜」,第二個「瓜」則代表著複數,象徵地瓜結實纍纍、不斷繁衍。邱先生的爸爸 ... 於 fanmosa.pixnet.net -

#40.品牌故事-瓜瓜園企業股份有限公司

經年累月成就了今日的瓜瓜園甜美飽滿的黃紅地瓜和翠綠的地瓜葉, ... 推動精緻農業, 在各農政單位共同輔導成立「新化鎮農會食用甘藷產銷班」 及「產銷班加工站」. 於 www.kky.com.tw -

#41.《瓜瓜園》黃金球 好評 - :: 痞客邦::

最近我也在找《瓜瓜園》黃金球的相關資訊~整理了GOOGLE上關於《瓜瓜 ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 b9fd17.pixnet.net -

#42.新化瓜瓜園

位於臺南新化區的瓜瓜園地瓜生態故事館,是在民國80年由農會協助成立的甘藷產銷班,不斷研發多達十種以上新產品後,農委會進而輔導創立品牌「瓜瓜園」,並於82年成立全國第 ... 於 www.luckycolor.me -

#43.瓜瓜園高纖維黃金地瓜條~家庭包600g/業務包3kg | 蝦皮購物

並自創品牌"瓜瓜園", 賦予傳統地瓜新生命. ... 加工生產二十餘年, 並獲得八十四年度十大傑出專業農民, 本班於民國94年榮獲行政院農委會全國十大績優農業產銷班殊榮. 於 shopee.tw -

#44.徵才訊息--國立嘉義大學食品科學系暨研究所

公司簡介瓜瓜園是全台唯一『產製儲銷一元化』的地瓜企業,將5大專業領域" ... 市場亦可依客戶需求提供多樣化、客製化產品,達到產銷合作之優勢通路。 於 www.ncyu.edu.tw -

#45.甘藷產業現代化經營模式探討 - 桃園區農業改良場

瓜瓜園 的經營是從甘藷產銷班起步、創立品牌、加工產品,在運用田間管理系統、運銷. 通路的開發、關鍵夥伴的建立、顧客關係與消費行為的分析,並秉持健康食材的養生價值 ... 於 www.tydares.gov.tw -

#46.必買農特產品

新化番薯/瓜瓜園番薯片. 臺南市新化區. 營養好吃的蕃薯是新化三寶之一,當地產銷班自創品牌「瓜瓜 ... 於 www.siraya-nsa.gov.tw -

#47.新化瓜瓜園安平店

新化瓜瓜園安平店瓜瓜園黑糖蜜蕃薯瓜瓜園冰烤蕃薯好吃安平飯店住宿台南安平附近早餐店台南 ... 「瓜瓜園」與「新化鎮食用甘藷產銷班」合作,為地瓜產品的專門零售店。 於 m.ssqdj.com -

#48.瓜瓜園打造台灣最大規模加工廠進軍東南亞市場- 自由財經

以地瓜加工起家的瓜瓜園,隨著這波地瓜「形象轉型」潮,市場版圖也逐. ... 瓜瓜園回到台南後,便與當地農會合作,成立農業產銷班。農業產銷班意指, ... 於 ec.ltn.com.tw -

#49.博客來-《瓜瓜園》九份蕃藷圓便宜購物網

博客來-《瓜瓜園》九份蕃藷圓便宜購物網博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 agsy3clauronr.pixnet.net -

#50.瓜瓜園門市 - Hoot |

創意廚房店內有販售台南有名的瓜瓜園商品他們是台中市唯一一家零售門市,價格與包裝都跟台南新化一模一樣愛吃地瓜 ... 原本農會產銷班的門面, 變得更加的親民與有趣! 於 www.merylsantoptro.co -

#51.【台南。新化】清涼消暑地瓜DIY體驗活動。 瓜瓜園地瓜生態...

台灣美食網,2020年8月7日— 位在台南新化的瓜瓜園地瓜生態故事館民國80年由農會協助成立甘藷產銷班不斷研發各項新產品再由農委會輔導成立瓜瓜園自有品牌從5.6.7月接連 ... 於 food.iwiki.tw -

#52.博客來-《瓜瓜園》九份蕃藷圓哪裡特價 - hnnf10mortxe的部落格

博客來-《瓜瓜園》九份蕃藷圓哪裡特價博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 hnnf10mortxe.pixnet.net -

#53.轉寄 - 博碩士論文行動網

本研究將透過質性研究的單一個案研究法,深入探究由台南市新化區食用甘藷第一產銷班所成立的瓜瓜園的運作現況,從中觀察到瓜瓜園的成功,與農民(產銷班班員)、全家便利 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#54.地瓜產銷班 - 愛食網

地瓜產銷班。《瓜瓜園》是新化鎮農會食用甘藷產銷班農產品的品牌,第一個「瓜」代表著「地瓜」,第二個「瓜」則代表著複數,象徵地瓜結實纍纍、不斷繁衍。 於 bussfood.com -

#55.【台南新化區-美食】電腦挑的地瓜 農耕產物以傳統或創新思維 ...

新化瓜瓜園【地址】台南市新化區中山路242號(Google ... 推動精緻農業,所以在各農政單位共同輔導成立新化鎮農會食用甘藷產銷班及產銷班加工站,1992 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#56.聯盟成員

李鴻志, 明權工業社、西湖鄉農會、西湖鄉雜糧產銷班. 林炎吟. 邱煥森, 瓜瓜園企業(股)公司. 施能勇, 義益農產公司. 高松源, 奕泰農產行. 高承志, 奕泰農業科技有限公司. 於 tspa.com.tw -

#57.台南新化|瓜瓜園地瓜生態故事館 - 記憶鮮明

這裡介紹瓜瓜園草創,像是地瓜批發、首創地瓜薯條、冰烤地瓜等等。接著成立產銷班、加工廠、銷售門市等等,到整個企業總部,一路走來,這裡全部一併 ... 於 kudos12.wordpress.com -

#58.博客來-《瓜瓜園》九份蕃藷圓購物網站特價 - 痞客邦

博客來-《瓜瓜園》九份蕃藷圓購物網站特價博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 sandersjoneaw.pixnet.net -

#59.瓜瓜園地瓜生態故事館-觀光工廠創意遊| TravelKing旅遊王

位於台南新化區的瓜瓜園地瓜生態故事館,是在民國80年由農會協助成立的甘藷產銷班,不斷研發多達十種以上新產品後,農委會進而輔導創立品牌「瓜瓜園」,並於82年成立 ... 於 www.travelking.com.tw -

#60.瓜瓜園陳金柱總經理:政府推一把,加速農業企業化

瓜瓜園 總經理 ... 享我國品質,農業生技發農畜食用甘藷產銷班」及「產銷府政策與資源襄助功不可沒,如 ... 眼睛為之一亮:陰親見臺灣政府業:「瓜瓜園」則主要負責新產品. 於 www.icdf.org.tw -

#61.業者推薦- 瓜瓜園企業有限公司【102年度輔導廠商】

一、廠商簡介. 「瓜瓜園」成立於民國80 年,由農委會、台南區農業改良場、農業試驗所嘉義分所與當時台南縣政府及新化鎮農會,輔導成立「新化鎮農會食用甘藷產銷班」及「 ... 於 www.agribiz.tw -

#62.唯見瓜園在- 默園在哪

瓜瓜園 黑糖蜜蕃薯新化瓜瓜園安平店瓜瓜園冰烤蕃薯好吃默園在哪默園在哪裡西瓜園在哪桃園在地 ... 「瓜瓜園」與「新化鎮食用甘藷產銷班」合作,為地瓜產品的專門零售店。 於 m.wxfgc.com -

#63.求品質土番薯華麗轉身冰烤熱銷美日 - 今周刊

邱木城所創立的全台第一個地瓜品牌「瓜瓜園」,不但讓沒落的地瓜產業再度 ... 看到麥當勞等速食店的薯條正當紅,他靈機一動,成立地瓜產銷班,將地瓜 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#64.田間雲端管理,台南甘薯產銷班創造億元商機 - 數位時代

它們不僅被外銷到日本,也賣給國內頂呱呱及知名大賣場、麵包店和鹹酥雞業者,更成為全家便利商店年銷800萬條的「夯蕃薯」人氣商品,同時建立「瓜瓜園」 ... 於 www.bnext.com.tw -

#65.新化冰烤地瓜(瓜瓜園) :: 憩頭趣點

新化區農會為重振「地瓜王國」雄風,16年前輔導農民成立食用甘藷產銷班,打出「瓜瓜園」甘薯美食農業品牌,從單一薯條材料衍生出近廿種產品,包括保留傳統鄉土味,又多 ... 於 tainan.itour.org.tw -

#66.博客來-《瓜瓜園》九份蕃藷圓在哪買 - vik8iglenshar的部落格

... 嘉義大學, 台南縣政府, 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 並自創品牌"瓜瓜園", 賦予傳統地瓜新生命. 於 vik8iglenshar.pixnet.net -

#67.農場管理轉型怎麼轉?「科技務農」善用數位軟硬體 - 農傳媒

所謂更靈活的需求,源自與瓜瓜園企業股份有限公司契作地瓜的6、700位農民,總面積約1 ... 「我們大概2007年開始做產銷履歷,其實1991年剛成立產銷班時就開始做紀錄了, ... 於 www.agriharvest.tw -

#68.瓜瓜園台南關廟新廠動工擴大競爭力更保障農民收入

總公司設於台南的大亞集團,轉投資在地瓜瓜園為當地著名的代表性企業之 ... 瓜瓜園除了是全世界第一通過碳足跡認證的產銷班,其契作面積達1,000公頃 ... 於 today.line.me -

#69.瓜瓜園啟示錄01》將農業當服務業,如何整合千頃地瓜田

一條其貌不揚、土味十足的烤番薯,為何能夠占據便利商店的最顯眼處?近年國內各種農作物產銷失衡頻傳,我們的本土象徵:番薯,卻是穩定邁步, ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#70.瓜瓜園企業有限公司- 產業櫥窗

「瓜瓜園」成立於民國80 年,由農委會、台南區農業改良場、農業試驗所嘉義分所與當時台南縣政府及新化鎮農會,輔導成立「新化鎮農會食用甘藷產銷班」及「產銷班加工 ... 於 www.csd.org.tw -

#71.博客來-《瓜瓜園》地瓜薯條便宜哪裡買@ phyllisterrl5的部落格

博客來-《瓜瓜園》地瓜薯條便宜哪裡買博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 phyllisterrl5.pixnet.net -

#72.暢銷書排行榜]博客來-《瓜瓜園》黑糖蜜番薯熱賣推薦

網友推薦好書-[暢銷書排行榜]博客來-《瓜瓜園》黑糖蜜番薯熱賣推薦博客來網路書店, ... 本班於民國94年榮獲行政院農委會全國十大績優農業產銷班殊榮. 於 v4joerdc.pixnet.net -

#73.昌泰農產行- 台南縣冷凍食品-批發及製造 - 樂趣地圖

瓜瓜園 是農委會及新化鎮農會所輔導之優良產銷班,致力於甘藷系列產品開發、生產及銷售,如地瓜薯條、烤蕃薯、蕃薯冰棒等產品,深獲市場肯定,近來更不斷研發新產品,將 ... 於 poi.zhupiter.com -

#74.瓜瓜園介紹在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

家看準這股黃金農產商機,與國內最大甘藷產銷班「瓜瓜園」合作,由「瓜瓜園」 供貨,堅. 持六道品管、 ... 一)番薯的歷史背景﹑品種介紹... 表一地瓜品種介紹表.瓜瓜 ... 於 culturekr.com -

#75.博客來-《瓜瓜園》黃金球在哪賣 - 痞客邦

博客來-《瓜瓜園》黃金球在哪賣博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, 《瓜瓜 ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 wiggm2marci97.pixnet.net -

#76.瓜瓜園新化鎮名產地瓜 - 我的小部格

「昌泰農產行」是新化鎮優良產銷班,經由農委會與新化鎮農會所輔導開發出一系列甘藷的產品,提升甘藷的產值,自創台灣品牌「瓜瓜園」,以「冰烤蕃薯」打開全台的通路, ... 於 e98.blogspot.com -

#77.2014台灣特產作物健康促進聯盟-推廣活動暨新創技術研討會

感謝贊助-瓜瓜園產銷班! 內容. 茲感謝. 瓜瓜園產銷班. 贊助本 ... 於 event.tmu.edu.tw -

#78.【台中西屯】創意廚房早午餐x瓜瓜園‧台中少數溯源餐廳!搭配 ...

▽瓜瓜園更是來自於台南新化區的甘藷產銷班,相信不少人都對他們家的冰心地瓜特別有印象,這裡更是可以直接買到他們生產的相關製品,價錢也跟瓜瓜園門市 ... 於 zineblog.com.tw -

#79.瓜瓜園美食坊(奕泰農產行) - 518熊班

瓜瓜園 美食坊(奕泰農產行)公司簡介:•民國71年成立大台北地區產地生鮮甘藷配銷 ... 配銷供應中心•民國80年結合新化鎮農會推動【精緻農業】並成立新化鎮食用甘藷產銷班. 於 www.518.com.tw -

#80.博客來-《瓜瓜園》黃金球便宜哪裡買 - hallgertd2or的部落格

博客來-《瓜瓜園》黃金球便宜哪裡買博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, 《瓜 ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 hallgertd2or.pixnet.net -

#81.全家「夯番薯」的幕後推手 台南新化瓜瓜園 - 微笑台灣

另外,瓜瓜園以季產年銷的概念,引進歐規倉儲系統,優化儲存條件,滿足超商要天天供貨的需求。「這些都是為了讓大家天天都能買到好吃的地瓜!」邱木城笑著說。 萬歲產銷班 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#82.產銷班幹部訓練為明天的績效打基礎

高雄區農業改良場( 以下簡稱高雄場) 為提高轄區產銷班幹部組織領導、經營管理能力及 ... 提升產銷班產品附加價值與拓展行銷通路,此外,翔泰農業科技有限公司( 瓜瓜園 ... 於 www.kdais.gov.tw -

#83.【頭家開講】土法煉鋼翻身地瓜王瓜瓜園董事長邱木城 - 奇摩新聞

農曆年後,進入地瓜採收旺季,與國內地瓜契作龍頭瓜瓜園合作的台南新化 ... 農友加入契作台農57號食用甘藷,邱木城透過農會輔導成立產銷班,連任25屆 ... 於 tw.yahoo.com -

#84.網路熱賣【瓜瓜園】冰烤番薯(900g/盒)×12盒 - 天痕的手札

像是前幾天朋友推薦的【瓜瓜園】冰烤番薯(900g/盒)×12盒整個就是超讚的 很多同事都覺得【瓜瓜園】冰烤 ... 【瓜瓜園】冰烤番薯(900g/盒)×12盒. 產銷班理念 於 taz5hvjpq8.pixnet.net -

#85.瓜瓜園觀光工廠 - Todding

瓜瓜園 數十年一步一腳印的努力,建立獨樹一格的地瓜品牌,秉持著創新與傳統,研發 ... 產銷班,不斷研發多達十種以上新產品後,農委會進而輔導創立品牌「瓜瓜園」,並 ... 於 www.toddringler.me -

#86.分享經營心法瓜瓜園總經理邱裕翔暢談智慧農業

想要瓜瓜園企業股價資訊或股票的興櫃掛牌消息交流,都可以多利用這地方來討論, ... 瓜瓜園回到台南後,便與當地農會合作,成立農業產銷班。 於 www.ipo543.com -

#87.瓜瓜園企業股份有限公司 - 魔方數位

產銷 履歷作物 ... 瓜瓜園是全台唯一『產製儲銷一元化』的地瓜企業,“從農場到餐桌”這理念是瓜瓜園經營管理的重要價值核心,是連動所有內外環節的關鍵環節,在農業人力 ... 於 marketing.geo.com.tw -

#88.農業產銷班企業化經營研討會壹

15:00 ~ 15:20, 以商領農的蕃薯奇蹟, 瓜瓜園. (臺南市新化區雜糧產銷班第1班). 邱木城董事長. 15:30 ~ 16:30, 綜合座談. 農業企業化經營挑戰與策略. 於 www.farmer.org.tw -

#89.產銷結盟夯番薯成新貴| 台灣英文新聞 - Taiwan News

中央社記者楊淑閔台北24日電)產銷結盟,童年回憶的地瓜成了生鮮新貴。全家超商近一年與台南市新化區食用甘藷產銷班瓜瓜園契作賣「夯番薯」,售800萬 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#90.全家便利商店的夯番薯!來自台南的瓜瓜園 - 愛生活.365

是台南新化食用甘藷產銷班的精神標語,蘊含著堅毅不撓的勇氣,也期許著傳承、創新的未來。 01. 蕃薯田間管理上雲端(瓜瓜園提供)。 於 mylifestyle.pixnet.net -

#91.瓜瓜園個案】... - TGA 「品牌好農行銷台灣」計畫

【TGA聊管理_瓜瓜園個案】 農企業的經營,人才 的引進與培育一直是很重要的一塊 ... 全台灣地瓜產量最大的產銷班瓜瓜園,2016年營收3億5千萬元,比前年成長32%。 於 www.facebook.com -

#92.瓜瓜園全世界第1個通過甘藷碳足跡查驗產銷班@ 民進 ... - 隨意窩

創立於80年2月的台南市新化區食用甘薯產銷班瓜瓜園,由擔任董事長的邱木城創新生產及行銷,更致力研發冰烤蕃薯等新產品,於93年榮獲CAS台灣好伴手寶島珍品標章, ... 於 blog.xuite.net -

#93.《瓜瓜園》黑糖蜜番薯 福利價 - :: 痞客邦::

BONNIE最近也對這個商品很感興趣,整理了GOOGLE上關於《瓜瓜園》黑糖蜜 ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及 . 於 xb89h.pixnet.net -

#94.【試吃】冷熱地瓜新吃法.瓜瓜園 - Zi 字媒體

1991年起堀於台南, 由多個專業組織所輔導成立的優良產銷班, 致力於蕃藷的研發與兜售,自立品牌為-瓜瓜園; 推...台北冰淇淋推薦,履歷推薦人, ... 於 zi.media -

#95.新化瓜瓜園黃金蕃薯等產品熱銷國內外 - 個人新聞台

邱裕翔除展示價廉物美熱銷國內外的黃金蕃薯等產品。 【民進新聞記者蔡金旺台南報導】曾榮獲神農獎及獲選全國10大績優農業產銷班與CAS台灣好伴手寶島 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#96.瓜瓜園關廟新廠動工促進地方發展保障農民收入-银河网上开户

2018/05/09 大亞集團轉投資之瓜瓜園為台南代表性企業之一,8日於關廟新廠預定地 ... 瓜瓜園除了是全世界第一的通過碳足跡認證的產銷班,且契作面積達1,00. 於 www.lpqml.com -

#97.博客來-《瓜瓜園》冰烤蕃藷哪裡特價 - 痞客邦

博客來-《瓜瓜園》冰烤蕃藷哪裡特價博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, 《瓜 ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, 生產及銷售. 於 lca6a3cann1.pixnet.net -

#98.一顆地瓜創造6億產值! 瓜瓜園拚2020年IPO

答案是6億!瓜瓜園總經理邱裕翔接受本報專訪表示,在內外銷市場同步推動下, ... 瓜瓜園回到台南後,便與當地農會合作,成立農業產銷班。農業產銷班 ... 於 kuangyi01.pixnet.net -

#99.博客來-《瓜瓜園》山藥球哪裡買 - pricehinx48q的部落格

博客來-《瓜瓜園》山藥球哪裡買博客來網路書店,博客來網路書局,博客來書店, 《瓜 ... 台南縣新化鎮農或所輔導之優良產銷班, 致力於甘藷系列產品研發, ... 於 pricehinx48q.pixnet.net -

#100.《商業周刊》地瓜農場經理人平均35歲年薪上看百萬

瓜瓜園 二代邱裕翔(右2)串聯老農和青農,做到產銷一條龍,去年契作地瓜產量達3.8萬公噸,是全台產量最大的地瓜產銷班。(程思迪攝). 於 www.chinatimes.com