生活博物館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉克襄寫的 男人的菜市場(二版) 和王永成洪碧梧的 二七部隊(上集)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站澎湖生活博物館參訪者行為之研究-以澎湖居民為例也說明:樣本結構發現,到訪澎湖生活博物館的居民以中壯年族群為主,年齡層介於30-49歲之間,以女性居多,職業以軍公教為主且多為高學歷之已婚族群,平均所得以40001~50000元為 ...

這兩本書分別來自遠流 和台中市新文化協會所出版 。

輔仁大學 博物館學研究所碩士班 王廷宇所指導 曹緣的 神主牌流浪記:以澎湖生活博物館典藏文物及其原生村落的關係為例 (2021),提出生活博物館關鍵因素是什麼,來自於博物館、神主牌、脈絡化、去脈絡化、物質文化展示、地方性。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 張佩瑜所指導 蕭權君的 臺灣娛樂舞團發展之研究─以素珍舞蹈團為例 (2021),提出因為有 娛樂舞蹈、楊素珍、素珍舞蹈團、藝霞歌舞團的重點而找出了 生活博物館的解答。

最後網站澎湖--馬公澎湖生活博物館、孔廟 - kalawind的隨行日記則補充:澎湖生活博物館澎湖生活博物館,故名思義就是記錄和陳列和澎湖有關的歷史文物跟風俗民情其實這個點是這天下午不知道要去哪滑地圖看到的地方, ...

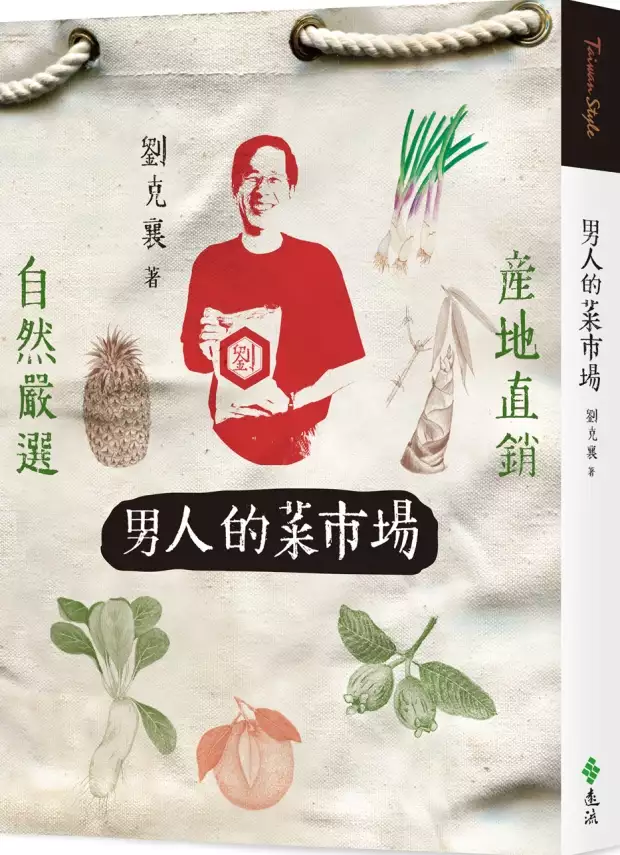

男人的菜市場(二版)

為了解決生活博物館 的問題,作者劉克襄 這樣論述:

一座菜市場交流著當地的生活智慧, 一座菜市場可以勾勒一個城鎮的綠色地圖, 一座菜市場引領我們邂逅風土,感受生活的本質。 跟著像是好奇孩子不斷發問的作家劉克襄,探究大有文章的台灣菜市場風物學! 從來沒有人書寫過的──台灣菜市場風物學 全書含括:八大類菜市場的觀察、九種尋常食材的考據、十三樣小眾時蔬的采風、十五件土俗水果的尋根,以及七味地方小吃的探源 分明是平常庸碌的菜市場,劉克襄偏偏逛得大有文章。 一個城市古早生活的智慧,傳統菜市場無疑是最大的交流平台。作者時時不小心驚見,生活文化習而不察地隱伏於鄉鎮的每個角落,卻也憂疑那快要消失的可能。木柵菜

市場是他買菜的小學堂,由此入學,逐漸擴及外地,遂有一台灣市場的譜系。這一掌握猶如清楚時尚品牌的流行,著名餐飲店的內容。他在典型的大溪市場巡禮,在花蓮市場體驗異地風味,在南方之南的恆春市場ㄔ亍,在新興的農夫市集思索難題和趨勢。 菜市場供應了琳瑯滿目的食材,我們或疏忽,或習以為常,作者卻認真地自有主張。他從食用好米裡,找到一個美好的物質力量。一碗友善土地的白米飯,效益超乎想像,不只吃得健康,永續環境,更是一個家庭內聚的能量。他說一方豆腐如實呈現了社會的遞嬗,最初是風土民情醞釀了豆腐,晚近豆腐的改革之路卻反其道,引領我們找回日漸消逝的風土民情。 很多熟悉的尋常蔬果,過去可能被誤解了,

或因時間歲月而被遺忘。更有一些,正以其發展的狀態,提示一個過去未曾注意的事端,可能會在未來帶來另一食材的小小變革。作者樂於在這些農產裡爬梳,發掘新的美好。那種種蔬果,連接著許多人的溫暖回憶。 每個菜市場裡總有些具有代表性的小吃特產。這些食材背後都有些隱喻,呼應當地生活的狀況,或者反映了在地自然風物和生活特色。有些未來都可當作某一節慶之要素,但更重要的,或許是提供了更進一步深化在地食物的論述。 一座菜市場可以勾勒一個城鎮的綠色地圖,也可以充分感受生活的本質。站在菜市場中央,無事地隨興四顧,看著熙攘往來買菜的人群,聆聽著撒野而放肆的叫賣聲。那熱烈生活的迸發力量,彷彿大河的滾滾奔騰。

這就是劉克襄最樂於參與的生活盛宴! 作者相關著作:《風鳥皮諾查》《座頭鯨赫連麼麼》《野狗之丘》《永遠的信天翁》《11元的鐵道旅行》《十五顆小行星》《豆鼠回家》《老樹之歌》《大便蟲》《四分之三的香港:行山.穿村.遇見風水林》《兩天半的麵店》《虎地貓》

生活博物館進入發燒排行的影片

本集主題:「北港春生活博物館」介紹

訪問:邱莉婷

老工廠轉型,萌芽新枝葉

位於雲林縣北港鎮劉厝里的北港春生活博物館,是由超過70年的「盛椿木業」所轉型而來的,關於「北港春」的誕生,源自於對於土地及兒女的疼惜之情,而「春」字命名的由來,除了延續盛椿木業永不放棄的堅持信念,更象徵著蛻變後的新生靈魂。創辦人徐淑珠以堅持永不放棄的信念步步耕耘,希望「北港春」能夠在保留傳統的同時,結合設計與工藝,翻轉出更多生活創意,以更耳目一新的玩趣風味呈現北港特色給每位駐足於此的旅人。

大海納百川,邂逅東西心感受

踏入北港春,木藝文創與中歐風藝術的花火遍地綻放,賦予北港春如此魔力的幕後推手即是遠渡重洋來台的捷克藝術家-海大海,與北港春的美麗邂逅,讓大海充沛的藝術能量得以在這裡伸展,大海以在地文化為基礎元素,融入捷克的中歐藝術風格,結合西方奇想與東方線條,其恰到好處的完美結合,除了打造中西兼容並蓄的藝文空間外,也為老工廠帶來不同的新鮮風貌。

來一抹盎然綠意,享受北港的「春」日時光

當推開手工彫製的「迎賓大門」那一刻起,專屬於你的冒險旅程即將展開。在「藝文展示區」中,您可以翻樂屬於北港春的奇幻故事序章;而北港春特色手工皂的製作秘辛就藏在「姵寧手工皂坊」裡。還有,別忘了到「創意木工DIY區」留下專屬自己的手作紀念;若看到了巨偶「春伯、春嫂」,記得跟他們打個招呼並合影留念。逛累了可以到整座都是木構造的「春」咖啡屋,享受美味的午茶時光;而專屬旅人的「VIP接待館」隨時歡迎各位駐足小憩。趕緊出發體驗這豐富的冒險旅程,盡情享受在北港的「春」日時光吧!

景點粉絲頁: 北港春休閒園區

住址:雲林縣北港鎮劉厝里53-1號

電話:05-783-3768

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.twnews

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

神主牌流浪記:以澎湖生活博物館典藏文物及其原生村落的關係為例

為了解決生活博物館 的問題,作者曹緣 這樣論述:

本研究由澎湖生活博物館中的文物——神主牌觀察到一個祖先崇拜文物脫離原生村落移動至博物館的過程,來重新思考博物館文物的脈絡化、去脈絡化、再脈絡化與多重地方性的相互關係。神主牌不僅是華人社會崇敬祖先文化的代表性文物,也是具有禮教意義與社會組織內涵的宗族性質產物,因此通常被放置在家中的公媽廳或者祖厝中供奉。本研究中的顏氏神主牌,經歷了村落文物搜集計畫進入澎湖開拓館作為移民歷史的見證之物,後又被安置在澎湖生活博物館中的神明廳展示區域,作為祖宗祭祀的象徵之物。由祖先崇拜文物從村落到博物館的移動過程,我們看到顏氏神主牌脫離了原生村落、家族中的脈絡,進入文化局庫房進行編碼分類等去脈絡化的處理,繼而先後進入

澎湖開拓館、澎湖生活博物館進行再脈絡化的展示。經歷了不同階段的意義轉變過程,神主牌也成為我們理解村落與亞官僚體系之地方性,以及宗族觀點之跨村落地方性,這個澎湖多重地方性的切入點。本研究的重點在於,澎湖的多重地方性如何在博物館的場域轉換中被重新整理,神主牌這個「物」的生命史如何體現本地經驗的現代化過程與在地性的特點,最後將澎湖的地方性由傳統連結到與現代。

二七部隊(上集)

為了解決生活博物館 的問題,作者王永成洪碧梧 這樣論述:

畫說二七部隊:二二八事件中台灣人堅強的反抗決心,交織出感人的歷史詩篇。 ◎本書榮獲文化部補助出版。用漫畫圖像述說,真實台灣歷史躍然紙上。 ◎以二二八事件為背景,並用台文、華文、日文呈現當時語境。 ◎輔以台語文翻譯註解,一本了解歷史兼學習台文的好書。 1947年,台灣發生二二八事件,中部地區的民眾自發性組織民軍武裝部隊「二七部隊」,反抗國民政府。「二七部隊」成員有學生以及因義憤前來的農工商老百姓,這群雜牌軍在動亂的時代中,接受二戰後,從南洋戰爭劫後餘生的台灣兵訓練,除了負起維護台中社會治安,取代失能的政府,也學會了舉槍,對抗國府的正規軍,經歷了十幾天的生死交戰。

本書以漫畫形式,繪出激戰的教化會館之役,到「二七部隊」形成,衛戍台中,最終選擇決戰埔里的歷史詩篇。 台中市新文化協會長年口訪台中的二二八歷史,尤其對二七部隊相關人事物的田調、考據,終於在今年完成漫畫,這是讓台灣人了解二七部隊,更柔軟的管道。 鄭重推薦 吳密察、邱若龍、陳豐惠、林昶佐 ‧吳密察(國立故宮博物院院長) 二七部隊是當年二二八事件時,台灣人最素樸而堅決的「反暴政‧保鄉土」表現。 ‧邱若龍(漫畫家) 畫風乾淨,考據認真,二七部隊這個模糊的歷史,突然清晰起來。台灣需要這樣的漫畫! ‧陳豐惠(李江却台語文教基金會執行長) 用尪仔冊來講「二七部隊

」的故事,文字用台文、華文、日文真實呈現當時語境,是了解歷史兼學習台文的好冊! ‧林昶佐Freddy(立法委員.閃靈樂團主唱) 我的許多創作都與二七部隊的故事有連結,現在看到新文化協會推出這部《二七部隊(上集)》的漫畫,覺得親切又感動,相信不只能讓更多年輕世代認識這片土地的歷史,也會啟發更多以這段歷史做為靈感的作品。「望天也保庇,解脫咱千年業!」 作者簡介 漫畫:王永成 出生於馬祖,明道中學美工科、東方工專美術工藝系畢業。創作過許多繪本及動畫原畫,作品:大茅埔系列繪本《屋背山下的大茅埔》、《食福我去上埤你去》、《大茅埔的守護神》、《大茅埔的石頭 》;《農村散步》、《家

有ㄈㄢˊㄈㄢˊ妹》、《聖誕胖公公減肥記》;原畫《2011客庄12大節慶》、紀錄片動畫原畫《抵抗的意志――二七部隊》、《武裝台中――二七部隊,1947》;台中舊城生活博物館系列漫畫小書《宮原武熊的一天》、《和平日報――二七部隊》、《台中公園――前世今生》、《東協廣場》、《綠川――點點滴滴的日子》等。 腳本/主編:洪碧梧 彰化人,畢業於東海大學中文系,目前為台中市新文化協會行政專員,參與編輯、撰寫二二八及白色恐怖專書《因為黑暗,所以我們穿越》、《黯到盡處,看見光》、《透光的暗暝》、《暴風雨下的中師》,及《臺中媽祖蔭臺灣》等書,紀錄片《武裝台中――二七部隊,1947》製片。 台語翻譯

者簡介 廖淑鳳 台中人,2011年全國語文競賽閩南語字音字形社會組全國第一名,2019年指導學生得著全國語文競賽高中組閩南語演說特優。曾協助《烏水溝》台譯以及校對《阿鳳姨ê五度ê空間》。協助公共電視台語台《寶島鼓仔燈》、《台灣新眼界》、《逐工一句》等節目台語字幕製作。協助國家電影中心《大俠梅花鹿》、《王哥柳哥遊台灣》等8部影片的台羅字幕製作。現任:葫蘆墩國小台語老師、台中市后豐社大台語講師、朝陽科技大學銀管系兼任講師。 前 言 第一話 傳單 第二話 市民大會 第三話 成立作戰本部 第四話 教化會館之戰 第五話 成立二七部隊 第六話 接收空軍三廠 第七

話 進駐營區,整裝備戰 第八話 山雨欲來 第九話 撤出市區,進駐埔里 附 錄 人物簡介 後 記 畫出血淚印記 畫出歷史詩篇/王永成 後 記 台灣人的驕傲──二七部隊/洪碧梧 後記 畫出血淚印記 畫出歷史詩篇 王永成(漫畫) 《二七部隊》(上)是我第一本漫畫集。在這之前,已經先畫過十頁,及一面以二七部隊場景為主題的漫畫地圖小書系列,這是我展開漫畫旅程的開端,都是以真實歷史人物為題材的創作。嘗試之後,意外發現自己比預期的更能掌握漫畫的形式,這應該和我曾經待過卡通公司,擔任過原畫,也在出版社擔任過插畫的經驗有關係。這兩種專業的結合,讓我在漫畫分鏡、人物掌握上,幫了很大的忙。

以前畫歷史方面的插圖,畫圖之前都得翻查一下歷史,多少培養了理解跟閱讀資料的能力,常常要從文字中去感受筆者的想法。有時你得思考更多更遠些,當文字轉譯為圖像的時候,不只是照本宣科,透過圖像的表達,可以呈現一些文字形容不了的情境。 有時候,一長串的文字只需要一張畫面;又有時候只一兩句話,卻需要好幾個畫面來呈現。文字與圖像之間彼此需要默契,我經常在思考如何讓他們各司其職,又能相得益彰。如何讓一段故事流暢而自然的呈現,這樣就能把原本生澀的歷史,讓讀者輕輕鬆鬆讀懂,並印象深刻。 而當我擁有這樣的能力時,二七部隊的漫畫就這樣來到我的生命中,成為我的工作與使命。 畫這本漫畫還

有一項挑戰:這並非哪一位人物的傳記,他是一群人生命交織出來的歷史,所以得先把這些記憶抽絲剝繭,重新梳理故事軸線,雖然人物簡介表整理出了廿四位主要人物,但實際上出場人物多達四十幾位,光是揣摩角色的樣貌,就花了很多時間跟精力,畢竟要透過我的畫筆讓他們重新站上舞台,每頁都是他們重要的演出,這是一場超級馬拉松,但是再長的馬拉松,還是會跑到終點。最後我再三審閱、修改,希望盡所有之力,不要辜負書上的每一位主人公。 對漫畫家來講,要處理歷史、政治議題,是比自由創作更加艱難的事,痛苦、煎熬多過創作上的快樂。需要更多深沉的思索,理解更多的知識和人物的情感,何況這是一段如此沉痛的記憶。好在這方面,台中市新

文化協會已經打下很好的基礎。這本漫畫,每一頁都曾經是先人的血淚印記,兩百頁的畫面,像是兩百天的馬拉松賽跑,越到終點腳步越加沉重,但也和跑馬拉松一樣,固然沉重,卻是我人生中重要的里程碑。 台灣人的驕傲──二七部隊 洪碧梧(主編/腳本) 「『欲反抗無?欲按怎反抗?』這是活佇一九四七年的台灣人,上艱難的選擇。」這是我寫在前言的一段話。談台灣不幸的二二八歷史,就不能不提反抗不義的民軍二七部隊。 台中市新文化協會長年口訪台中的二二八歷史。受訪耆老回溯這段悲、憤交雜的時空,也都對當年參與二七部隊感到驕傲。這支保鄉衛土的民軍,每人都是自發性投入,成員多是還在唸書的學生,其次是義憤前來的農

、工、商老百姓。雜牌軍在動亂的時代中,接受二戰後,從南洋戰爭死裡歸來的台灣兵訓練,除了負起維護台中社會治安,取代失能的政府外,也學會了舉槍,對抗國府的正規軍,共同經歷十幾天感人肺腑的生死交戰。 新文化協會自二○一六年起,展開二七部隊系列計畫。包含了:「2016重現二七部隊座談會」、「2016重現二七部隊學術研討會」、拍攝二七部隊紀錄片《抵抗的意志──二七部隊》、《武裝台中──二七部隊,1947》,並全台公開徵件設計二七部隊紀念碑,目前矗立於當年二七部隊駐紮的干城營區原址(公園東路、南京六街口)。今年又與漫畫家王永成合作,誕生這本《二七部隊》漫畫上集。 協會歷年紀念二七部隊的計畫

,都由執行長陳彥斌負責,我是專案執行。幾年下來,明顯感受到二七部隊歷史的能見度越來越高,也越來越受各方重視。在爬梳這段歷史的過程中,我們不僅追尋當年的武裝路線,包括謝雪紅領導的左派動向外,也研究了林獻堂、莊垂勝等主張和談路線的台中處委會,以及立場不同的各方人馬,譬如也有歡迎國府軍挺進台中的商紳。在混雜、錯亂的時空中,台中社會的各種面向,我們都融入了這本漫畫中。 漫畫是了解二七部隊更柔軟的管道。作為本書的腳本撰寫,從年初蒐集史料、將各種口述、回憶錄整理成一九四七的日記表細讀,再次去詢問參與者當年細節。王永成老師參考當時的服裝、人物、建築老照片,透過他的畫筆,生動活潑的重現。過程中非常痛苦

,一來是想表達的太多,大大超過原有篇幅。二來是如何將大事紀的資訊轉化成「人的故事」,是非常艱難的挑戰。 感謝旻昱哥、彥斌大哥大膽的交給我這項艱鉅任務,這一年來召開無數次從早晨至深夜的腳本會議,喬伊、建超跟我一起熬夜修改,還有三位顧問林瓊華老師提供史實查證、李佳懷導演給予分鏡建議、廖建超提供多年來二七部隊的田調資料。而這本漫畫最具特色之處,是以台語台詞呈現,廖淑鳳老師居功厥偉,她將原先我以華語書寫的腳本翻譯為台語對白。我認為這是本適合「大聲唸的漫畫」,當你用台語唸出來,許多原先對台語台詞的擔憂與猶疑都會得到解答,台語的「氣口」讓角色們活現一九四七的台灣,那個戰後語言斷裂,日語、台語以及華

語交雜的年代。 編完這本書,我更深刻的認識、了解二七部隊。看著先人的努力、犧牲,做為一位台灣人非常光榮、驕傲。 前言 二戰日本戰敗,台灣人對五十年躼躼長的殖民噩夢中醒來,想欲迎接新希望,啥知希望成空。 一九四七年二月二七彼暝,大稻埕天馬茶房頭前響亮的銃聲,予島嶼的人心驚膽嚇,叫醒百年來被殖民的痛疼。彼暝的月光予烏雲罩牢咧,隔日天雖然光矣,毋過新希望無來。二二八深深流入每一个台灣人的血管,世世代代成做島嶼上深、上長的傷痕。二七部隊的故事對一九四七年三月初一到三月十六,雖然短短仔十外工,毋過伊展現出台灣人抵抗的意志。手無寸鐵的青年學生,佇這年的春天學會曉攑銃對抗暴政,保衛家園。 「欲反抗

無?欲按怎反抗?」這是活佇一九四七年的台灣人,上艱難的選擇。 【台語翻譯】躼躼長:長久銃聲:槍聲罩牢咧:遮蓋著成做:成為十外工:十幾天佇:在攑銃:舉槍上:最

臺灣娛樂舞團發展之研究─以素珍舞蹈團為例

為了解決生活博物館 的問題,作者蕭權君 這樣論述:

臺灣的娛樂舞蹈於日治時期帶來日式歌舞,影響著20、30年代的臺灣藝術舞蹈文化。在當時推廣的《民生主義育樂兩篇補述》中,提倡民族舞蹈作為正當娛樂,結合各行各業的活動,結合觀光政策,以民族舞蹈作為娛樂舞蹈編排演出的模式逐漸生成,蔚為一種舞蹈藝文表演形式之風格。於日治時期出生的楊素珍老師,經過臺灣光復後的文藝薰陶,運用具中華民族舞蹈風格之特徵,編排符合政府提倡所謂正當娛樂藝文表演之節目,藉此提升國家形象;國內因美軍來臺帶來的大量觀光經濟效益,逐漸在各大酒店及今日百貨公司等表演場所嶄露頭角,逐步為娛樂舞蹈奠下根基。本論文所探討的是楊素珍老師經營的「素珍舞蹈團」,於1968年~1986年間在舞蹈教育、

商業舞蹈與國際舞界表演與交流,都以她的影響力作為臺灣娛樂舞蹈的標竿。成立「素珍舞蹈團」,歷時12載,以民族舞蹈為風格編排而成的娛樂舞蹈演出形式。研究者自幼隨楊素珍女士習舞達12年,見證楊素珍老師對於娛樂舞蹈投入的心力,不僅將民族舞蹈與娛樂舞蹈行銷至東北亞、東南亞諸地方,促進國際文化交流,更提升國內娛樂舞蹈水準。以上之行為不只豐富楊素珍的舞蹈生涯,同時也豐富了臺灣舞蹈內容。本研究採用質性研究,透過訪談法、歷史研究法,再以三角測定作為驗證,蒐集資料整理並分析楊素珍老師所經營的「素珍舞蹈團」,對於臺灣娛樂舞蹈所帶來的影響,以及表演作品的風格詮釋的獨特性,將所收集的相關文獻及影音圖片等資料,作為口述的

補充。研究結果所獲得的結論如下:楊素珍老師本著師承林香芸老師之精神,發揚舞蹈藝術之持續,創立屬於自我的「素珍舞蹈團」品牌形象,演出風格以民族舞蹈為根基,掌握時代脈動,結合大眾媒體,加上符合當代潮流之娛樂性舞蹈,提供正向、輕鬆及愉快的心靈洗滌,達到娛樂休閒效果,樹立真善美的舞蹈藝術風範,值得成為後輩未來遵循的依據。

生活博物館的網路口碑排行榜

-

#1.公路客運即時動態資訊網- 以路線編號或站牌搜尋

生活博物館 站. 路線異動. 11A. 馬公─烏崁─馬公[09:05]循環線. 澎湖縣公共車船管理處. 市區公車. 生活博物館站. 路線異動. 11B. 馬公─烏崁─馬公[16:25本班車例假日 ... 於 www.taiwanbus.tw -

#2.《澎湖馬公景點》市區景點25 +:網美拍照點、人文歷史

3.14 澎湖生活博物館. 3.15 澎湖開拓館. 3.16 莒光新村. 4 購物逛街去處. 4.1 Pier 3 號港· 澎坊免稅購物中心. 5 下雨好去處. 5.1 in 89 豪華影城. 於 penghuzine.com -

#3.澎湖生活博物館參訪者行為之研究-以澎湖居民為例

樣本結構發現,到訪澎湖生活博物館的居民以中壯年族群為主,年齡層介於30-49歲之間,以女性居多,職業以軍公教為主且多為高學歷之已婚族群,平均所得以40001~50000元為 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#4.澎湖--馬公澎湖生活博物館、孔廟 - kalawind的隨行日記

澎湖生活博物館澎湖生活博物館,故名思義就是記錄和陳列和澎湖有關的歷史文物跟風俗民情其實這個點是這天下午不知道要去哪滑地圖看到的地方, ... 於 kalawind.pixnet.net -

#5.澎湖生活博物館Penghu Living Museum - 2 tips from 71 visitors

See 26 photos and 2 tips from 71 visitors to 澎湖生活博物館Penghu Living Museum. "Where you can learn how people have been living in Penghu archipelago for. 於 foursquare.com -

#6.[澎湖] 咱ㄟ故事-澎湖生活博物館

生活博物館 裡面展覽了許多關於澎湖的東西,民俗、歷史、信仰前前後後去了2趟,不過都只帶G12拍照,外觀則是有次去取景寫文章時,天氣好順道來拍的藍天 ... 於 mimicat1531.pixnet.net -

#7.#澎湖生活博物館hashtag on Instagram • Photos and Videos

463 Posts - See Instagram photos and videos from '澎湖生活博物館' hashtag. 於 www.instagram.com -

#8.澎湖生活博物館 - 文化部iCulture

澎湖生活博物館 ... 本館設館宗旨係以保存澎湖地方文化資產,闡揚澎湖生活智慧,凝聚澎湖人文化共識,開拓澎湖人文化視野,建立在地文化自信心為使命,並以追求博物館專業 ... 於 cloud.culture.tw -

#9.澎湖生活博物館| 台灣旅遊景點行程

澎湖生活博物館位於馬公市,博物館內主要以澎湖地區當地的居民生活歷史及文化發展為核心及其他像是海洋生態、農漁產業、宗教信仰、歲時節慶、民俗生活、聚落、工藝、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#10.澎湖生活博物館簡介 - 雅瑪黃頁網

本館佔地約120坪,以陳列明、清之古董為主,其中又分為「佛堂」、「正廳」、「書房」、「寢房」、「膳房」五大主題區。 各主題館皆以相關古董文物佈置擺設,盡可能讓古代生活 ... 於 www.yamab2b.com -

#11.臺中舊城生活博物館漫畫小書(二) - momo購物網

我們期待以臺中火車站為中心向外延伸,串聯鄰近區域的文化資產,串連出一座城市博物館。整個舊城就是兼具展示與生活的博物館,共享的文化與知識經濟是 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#12.【心得】澎湖生活博物館 - 哈啦區

該還的總是要還天氣冷颼颼就宅在家寫文吧XD 說到澎湖,大多人的第一印象還是碧海藍天、花火節、仙人掌以及好吃的海鮮料理吧XD 雖然比較少人到了澎湖還 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#13.澎湖生活博物館9月份辦理「彩繪DIY體驗」活動等你來開畫!

現今的博物館不單單只有典藏、展示、推廣以及研究功能,為了讓博物館之教育功能與休閒娛樂相結合,澎湖生活博物館於5月至9月第一、三週之星期日規劃 ... 於 www.phnes.net -

#14.澎湖生活博物館~瞭解澎湖常民生活與文化 - nidBox親子盒子

澎湖生活博物館於4月3日開幕,觀光客將可透過此展館,瞭解澎湖常民生活與文化。澎湖生活博物館耗資新台幣3億5000萬元、費時10年興建完成澎壺~在澎湖 ... 於 shine016.nidbox.com -

#15.澎湖生活博物館將於9月6日及9月20日辦理「彩繪DIY體驗」活動

【101新聞網記者林千偉/澎湖報導】博物館除了參觀常設展及特展外,您還知道有什麼功能嗎? 澎湖生活博物館為了拉進與鄉親們的距離,提供更多元的親子共同參與活動,特 ... 於 www.101news.com.tw -

#16.澎湖生活博物館- 澎湖- abic愛貝客親子遊

澎湖- 澎湖生活博物館位於澎湖,於2010/04/03開幕的,是一個介紹澎湖風土民情、澎湖人生活的博物館,暑假若有機會來澎湖玩,可以過來看看澎湖的歷史與人文。 博... 於 www.abic.com.tw -

#17.博物館一日遊 - 博客來

作者介紹. 作者簡介 弗倫斯.德卡特Florence Ducatteau 出生於比利時布魯塞爾,並一直生活在此地。大學就讀 ... 於 www.books.com.tw -

#18.菊島夏之戀(11):馬公.澎湖生活博物館之作山、討海與敬天

馬背曲線的門面,象徵風狂浪湧的波浪形屋頂,這是澎湖生活博物館,館內結合歷史、知識與文化展覽,還有許多互動式設備,讓遊客可以盡情消磨大半天。 於 tcwtony19710407.pixnet.net -

#19.申辦服務-澎湖生活博物館團體預約導覽申請表 - E政府

澎湖生活博物館團體預約導覽申請表 發布單位:澎湖縣政府. 服務內容. 一、預約人數:每團人數10人(含)以上,以60人為原則。若團體人數眾多,本館將視人力狀況增加導覽 ... 於 www.gov.tw -

#20.澎湖生活博物館_澎湖縣旅遊觀光景點 - YOSSHI Information

澎湖生活博物館. 澎湖生活博物館位於馬公市內,以澎湖居民的生活、情感及認同為依據,歷史及文化發展為核心,展出如海洋生態、農漁產業、宗教信仰、歲時節慶、民俗 ... 於 www.yosshi.com.tw -

#21.澎湖生活博物館&日香美食坊仙人掌料理~新仙心體驗試遊團

澎湖生活博物館&日香美食坊仙人掌料理~新仙心體驗試遊團 ... 五年前到澎湖參加地方特考之遊, 讓阿一一第一次發現美麗的菊島, 隔年的暑假立刻揪朋友再續前 ... 於 paulyear.com -

#22.【2022澎湖生活博物館住宿】Top10超夯住宿精選 - Agoda

馬公市,澎湖生活博物館-查看地圖. 機場接送; 停車場; 接駁服務; 房內免費Wi-Fi; 可寄放行李; 旅遊行程; 公共區域Wi-Fi; 吸菸區. "到民宿之後,老闆娘超級熱情的會很 ... 於 www.agoda.com -

#23.澎湖生活博物館> 澎湖縣 - 交通部觀光局

民國99年(西元2010年)正式開館營運,是臺灣第一座城市博物館,全館展示以真實的標本文物、文獻、圖片、生態造景、縮景模型及身歷其境的聲光多媒體交替運用,使展示 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#24.馬公澎湖生活博物館熱門旅遊景點 - Expedia

許多旅客在評論中提到,他們很喜歡這間住宿的友善員工和舒適客房。澎湖生活博物館和澎湖忠烈祠等著名景點就在附近。歡迎查看更多旅客給金品精緻旅店的評論,同時掌握即時 ... 於 www.expedia.com.tw -

#25.全安堂太陽餅博物館

臺中舊城 · 首頁 · 關於舊城生活博物館 · 看見舊城 · 年度活動 ... 於 ttc-utopia.weebly.com -

#26.北港春生活博物館雲林景點玩全台灣旅遊網

「北港春生活博物館」是由超過40年的盛椿木業轉型而來,創辦人吳春塘先生早年是以「樹木」為根本,打造了盛春木業,加工了許多木材,近年來吳春塘先生為了要表達北港與 ... 於 okgo.tw -

#27.Spots:澎湖生活博物館展示測試試營運04/03開館20100210

記者光澎報導)澎湖生活博物館展示測試試營運,昨日縣府許萬昌主任 ... 是屬於大家的博物館,是本縣共享的文化資源,更是常民共有的生活空間;經過數 ... 於 www.phsea.com.tw -

#28.最新消息|澎湖生活博物館

類別 標題 發布單位 發布日期 點閱數 最新消息 澎湖頌20週年音樂會~7/16演藝廳盛會 展演藝術科 2022‑07‑15 999 最新消息 澎湖縣演藝廳6月份活動取消資訊 展演藝術科 2022‑06‑22 1272 於 www.penghu.gov.tw -

#29.生活博物館-澎湖旅遊景點介紹-好星晴旅遊網| 澎湖景點照片

生活博物館 是臺灣第一座城市博物館,全館展示標本文物、文獻、圖片、生態造景、縮景模型及身歷其境的聲光多媒體介紹,希望藉由立體展示使旅客更了解澎湖在地文化,致力 ... 於 www.travel-penghu.com.tw -

#30.澎湖生活博物館 - 博物之島- 文化部

澎湖生活博物館是台灣第一座城市博物館,全館展示以真實的標本文物、文獻、圖片、生態造景、逼真的縮景模型、生活情境復原及身歷其境的聲、光、影音、感應媒體交替 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#31.澎湖生活博物館兒童探索展區27日開放| 高屏離島 - 聯合報

澎湖縣政府文化局長王國裕表示,兒童探索展區設在澎湖生活博物館內,展示區分有「島嶼誕生」、「與風共舞」、「以海為生」及「澎湖故事」等4大主題。 於 udn.com -

#32.【澎湖室內景點推薦】澎湖生活博物館認識澎湖風土民情的好地方

這個位於澎湖馬公市區新生路上的澎湖生活博物館,是一個相當推薦的澎湖室內景點顧名思義,澎湖生活博物館就是以「澎湖人」為主體,於民國99年4月3日正式開館澎湖生活 ... 於 dong1104.pixnet.net -

#33.澎湖生活博物館門票- Klook 客路

澎湖生活博物館|門票 · 以展陳澎湖居民生活歷史與文化發展為核心,主題包含海洋時代、移民過往、四大戰役、宗教信仰、歲時節慶、農漁生活、古厝形式、生命禮俗、文風教育等 ... 於 www.klook.com -

#34.縮小吧!澎湖生活博物館-博物館教具箱教師工作坊 - 馬公國中

澎湖生活博物館-博物館教具箱教師工作坊 · 教務處 - 教務處公告 | 2016-09-23 | 點閱數: 320. 如附件,請參閱。 1) 0923博物館.pdf. Facebook; Twitter; Google+. 於 140.127.252.140 -

#35.市政新聞-新竹市政府

竹市打開舊城5大古蹟老屋打造2020台灣設計展「舊城生活博物館」主展區 ... Museum)」,一次打開州圖、美術館、新州屋、影像博物館、大同108五處代表 ... 於 www.hccg.gov.tw -

#36.澎湖生活博物館 - 澎湖國家風景區

2010年正式開館營運,是臺灣第一座城市博物館,全館展示以真實的標本文物、文獻、圖片、生態造景、縮景模型及身歷其境的聲光多媒體交替運用,使展示內容更加生活化。 於 www.penghu-nsa.gov.tw -

#37.澎湖生活博物館- DSC00975.JPG @ 澎湖微笑旅遊美食的相簿

澎湖旅遊|澎湖生活博物館 · 上一張 下一張. DSC00975.JPG. DSC00975.JPG. x0. 於 pedrowu99.pixnet.net -

#38.澎湖生活博物館-澎湖縣馬公市-旅遊景點 - VR 實景旅遊網

澎湖生活博物館是一座以「澎湖生活、文化、地方史及生態」為展示內容的縣級博物館。在澎湖生活博物館中,透過具親和力、親切感、富人情味的生活場域 ... 於 www.vrwalker.net -

#39.澎湖生活博物館常設展語音導覽-台語 - AppAdvice

「澎湖生活博物館」係新設一座以「澎湖生活、文化、地方史及生態」為展示內容,以在地居民生活、情感及認同為依歸,深度詮釋本縣歷史文化發展的博物館 ... 於 appadvice.com -

#40.地址,澎湖生活博物馆景点攻略 - 马蜂窝

澎湖生活博物馆攻略,包含澎湖生活博物馆门票、地址等实用信息,由真实蜂蜂亲历澎湖生活博物馆点评分澎湖生活博物馆游览攻略经验,景点图片,来澎湖生活 ... 於 m.mafengwo.cn -

#41.澎湖生活博物館- 景點介紹 - 憨吉芋頭民宿

生活博物館 是臺灣第一座城市博物館,全館展示標本文物、文獻、圖片、生態造景、縮景模型及身歷其境的聲光多媒體介紹,希望藉由立體展示使旅客更了解 ... 於 www.hanjiyutou.com.tw -

#42.馬公市澎湖生活博物館附近的飯店 - Booking.com

線上搜尋臺灣澎湖生活博物館附近的飯店。空房多、價錢優!線上預訂、到店付款。免預訂手續費。 於 www.booking.com -

#43.澎湖生活博物館

開放時間與休館時間如下列: 1.開放時間:每週五至週三,上午9點至下午5點。 2.休館時間:每週四休館、農曆除夕、館方另行公告之必要休館時間、 政府公告之天然災害停止 ... 於 www.phlm.nat.gov.tw -

#44.澎湖生活博物館- colatour 可樂票券

【澎湖生活博物館】澎湖縣馬公市新生路327號. 地點說明. 自駕. 服務時間. 1.開放時間:每週五至週三,上午9:00至下午17:00。 2.休館時間:每週四休館、農曆除夕、館方 ... 於 www.colatour.com.tw -

#45.澎湖生活博物館 - 旅遊台灣

澎湖生活博物館.景點簡介: 澎湖生活博物館位於馬公市,藉由博物館的立體展示,讓遊客們可更進一步了解有關於澎湖在地。是一處結具教育意義及值回票價的觀光休閒場所。 於 www.play.tours -

#46.北港春生活博物館- Google Maps

北港春生活博物館. Connect to internet to see place info. No reviews. Directions. Start. Save. Share. Collapse side panel. Traffic Transit Bicycling 於 www.google.com -

#47.澎湖生活博物館- 澎湖博物館、美術館- 探索澎湖必遊景點| City57

提供「澎湖生活博物館」相關旅遊資訊,必遊景點介紹、地理位置、交通指引、網友評價、行程規劃等。前進澎湖生活博物館,攻略博物館、美術館。 澎湖生活博物館於2010年 ... 於 www.city57.com -

#48.生活博物館之建築 - 澎湖_海風下Under The Sea Wind

澎湖生活博物館建築,建築上雖沒有突出到蓋過展示的呈現,但是仍是很值得細細品味的。他是一座很大的一個建築,但用了澎湖傳統的建築語言,加上自然與 ... 於 underseawind.blogspot.com -

#49.【澎湖景點】澎湖生活博物館Penghu Living Museum

【澎湖景點】澎湖生活博物館Penghu Living Museum ... 這也是我們這趟旅程唯一有參觀的博物館澎湖生活館主要展示了澎湖的歷史、文化、傳統風貌、生活 ... 於 rabbitfunaround.com -

#50.[澎湖親子遊]澎湖生活博物館 - 噗噗家的親子旅遊實驗手記

不知道在哪裡嗎? 來生活博物館找找吧!! RIMG0660. 大廳裡的椅子,是仿製以前的澎湖船隻"透西船"(大目 ... 於 chenthai.pixnet.net -

#51.澎湖生活博物館「彩繪DIY體驗」 用色彩傳承文化 - 民眾澎湖報

澎湖生活博物館「彩繪DIY體驗」 用色彩傳承文化 ... 澎湖因屬群島地形,早期先民往返都必須仰賴船運,因此舢舨就成了其主要交通工具,而大目舢舨船更是源起 ... 於 www.penghunews.com -

#52.一生必去全台灣12間博物館,周末出遊到博物館豐富你的生活。

簡稱史前館,是台灣東部唯一的國家級博物館,主要以台灣史前文化與台灣原住民文化的文物收藏、研究與教育推廣為主。 ▽生活就像迷宮,可能順遂、迷失、碰壁,但終將找到 ... 於 www.welcometw.com -

#53.澎湖生活博物館

澎湖生活博物館 ... 澎湖縣開發久遠,文化及歷史古蹟資源豐厚,風土民情十分樸實,充滿島嶼人文屬性,並發展出獨樹一格之珍貴文化資產面容。長久以來,民眾一直引頸企盼有座 ... 於 www.phhcc.gov.tw -

#54.澎湖生活博物館將於2月5日、6日辦理「澎博

「澎湖生活博物館」為本縣第一座城市博物館,其展示內容包含了本縣的歷史、風俗民情、澎湖民宿歲時節慶及在地常民生活文化之主題澎湖民宿,富涵傳承、澎湖民宿教育、 ... 於 x00662.pixnet.net -

#55.澎湖生活博物館附近景點、飯店與美食 - Trip.com

澎湖生活博物館Penghu Living Museum ... 旅客評論:. "澎湖生活博物館全館內裝以文物文獻、大型輸圖、生態造景、縮景模型、情境仿真等,搭配聲光影音、感應媒體等手法,交錯 ... 於 tc.trip.com -

#56.澎湖生活博物館~來此體會一下澎湖的文化和開拓史吧(試遊團)

澎湖生活博物館是澎湖縣重要的博物館之一,主要是將澎湖生活、生態、文化、地方史做展現,並凝聚當地居民的共識來保存文化。 於 amonblog.com -

#57.Top 10 澎湖生活博物館附近最佳餐廳- Tripadvisor - 馬公

馬公市新店路197號Four Points by Sheraton Penghu. 離澎湖生活博物館0.4公里. 菜系: 中亞菜系, 中式料理, 海鮮, 異國風味, 晚餐. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#58.臺中舊城生活博物館漫畫小書(二) - 墊腳石購物網

商品編號. 7899706 · 銷售重點. 作者: 愛社享生活文化有限公司; 出版社: 愛社享生活文化有限公司; 出版日期: 2022/07/01; ISBN: 2428915801044; 頁數: 96. 於 www.tcsb.com.tw -

#59.生活博物館-澎湖縣景點觀光工廠首選 食尚玩家

生活博物館 -澎湖縣景點觀光工廠首選,位於澎湖縣馬公市新生路327號。找尋更多生活博物館資訊與優惠就來食尚玩家絕對是你的美食探訪、旅遊規劃最佳 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#60.澎湖生活博物館 - Facebook

澎湖生活博物館. 1630 likes · 3 talking about this · 11657 were here. 本粉絲頁目前只做活動辦理用途及介紹,若民眾有相關問題或討論,仍請洽澎湖縣政府文化局網站 ... 於 www.facebook.com -

#61.奇美博物館「聖誕週末」 節目爆滿創史上新高 - HiNet生活誌

【大成報記者杜忠聰/臺南報導】每年引發熱烈討論的奇美博物館「聖誕週末」將於12/17(六)起連續兩個週末登場,今年的表演節目創下有史以來最多的紀錄 ... 於 times.hinet.net -

#62.澎湖生活博物館- 維基百科,自由的百科全書

澎湖生活博物館. Penghu Living Museum. Phêⁿ-ô͘ Seng-oa̍h Phok-bu̍t-koán. 澎湖生活博物館入口主視覺.jpg. 概要. 類型, 博物館. 地點, 臺灣澎湖縣馬公市新生路327號. 於 zh.wikipedia.org -

#63.澎湖馬公*澎湖生活博物館~來去菊島認識澎湖的第一站

景點:澎湖生活博物館◇參觀時間:2013.07◇地址:澎湖縣馬公市新生路327號◇電話:06-9210405◇開放時間:週五至週三上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)◇官網. 於 sweetydorothy.pixnet.net -

#64.澎湖生活博物館 - 澎湖Travel

澎湖生活博物館係新設一座以「澎湖生活、文化、地方史及生態」為展示內容,以在地居民生活、情感及認同為依歸,深度詮釋澎湖歷史文化發展的博物館為目標,並建構為專業 ... 於 penghutravel.com -

#65.觀光景點查詢: 韓國觀光公社機器人生活博物館(로보라이프 ...

機器人生活博物館(로보라이프뮤지엄) · 1. 第1展示室-智能機器人趣味館 (1) 以智慧型家庭為基礎的URC機器人體驗 (2) 欣賞機器人舞蹈表演 · 2. 第2展示室-智能機器人體驗館 於 big5chinese.visitkorea.or.kr -

#66.基輔戰時片刻:宵禁下仍要起舞、住火車上仍要生活 - 報導者

酒吧與避難的地下社群、博物館從紀念歷史的角色轉為前往前線蒐證俄軍暴行、送難民的火車停下來變臨時屋⋯⋯藉由動態、靜態影像,我們帶你走進基輔, ... 於 www.twreporter.org -

#67.澎湖生活博物館

生活博物館 外觀上以烙印著『馬背』曲線的門面,及象徵風狂浪湧的波浪形屋頂,體現屬於澎湖的生活情境;館內的展示像時光隧道一般引領著遊客一步一步認識澎湖的歷史、 ... 於 top.energypark.org.tw -

#68.【澎湖景點】馬公市。澎湖生活博物館室內景點門票便宜評價好 ...

位置就在澎湖福朋喜來登隔壁的生活博物館,是花洛米一直以來大力推薦的景點。因為這裡有很多東西可以看,可以讓你對澎湖人的一些信仰、習俗和人文風情 ... 於 followmi.tw -

#69.澎湖生活博物館@ 澎湖自助旅遊玩家-爪蛙與心如- 馬公 - 隨意窩

說明:耗資3億5千萬元打造的澎湖生活博物館位於馬公市,博物館內主要以澎湖地區當地的居民生活歷史及文化發展為核心及其他像是海洋生態、農漁產業、宗教信仰、歲時節慶、 ... 於 blog.xuite.net -

#70.台灣景點查詢- 澎湖生活博物館 - 郵遞區號

名稱, 澎湖生活博物館. 地址, 澎湖縣馬公市新生路327號( 澎湖縣 馬公市 新生路). 介紹, 2010年正式開館營運,是臺灣第一座城市博物館,全館展示以真實的標本文物、 ... 於 zip5.5432.tw -

#71.照片素材(圖片): 福岡縣北九州市北九州市生活博物館 - PIXTA

福岡縣北九州市北九州市生活博物館-照片素材(圖片)(No.72283991)。您可在PIXTA上購買和銷售免權利金圖片、插圖和影片。PIXTA上有著75700000張以上的高品質、低價格的 ... 於 tw.pixtastock.com -

#72.澎湖生活博物館攻略及週邊必遊景點推薦

澎湖生活博物館係新設一座以「澎湖生活、文化、地方史及生態」為展示內容,以在地居民生活、情感及認同為依歸,深度詮釋澎湖歷史文化發展的博物館為目標,並建構為專業 ... 於 go.liontravel.com -

#73.澎湖生活博物館 - 1111商搜網

澎湖生活博物館-澎湖縣馬公市-國內旅遊,旅遊服務-(06)9210405-其他. 於 trade.1111.com.tw -

#74.澎湖生活博物館兒童探索展區27日開放| 地方| 中央社CNA

王國裕表示,澎湖生活博物館開館迄今已十幾年,為有效運用澎博館展示空間,更為貼近民眾生活與小朋友的教育,今年將生博館打造為一座融入親子互動的「生活 ... 於 www.cna.com.tw -

#75.澎湖室內景點|澎湖生活博物館:未滿六歲免費~台灣第一座 ...

澎湖室內景點|澎湖生活博物館:未滿六歲免費~台灣第一座城市博物館、小小澎湖縮景、大船入港、石滬一次玩透透! · 超適合小朋友的好好拍室內景點:澎湖 ... 於 fupo.tw -

#76.澎湖雨天備案景點|澎湖生活博物館(澎湖發展史、建築物

澎湖雨天備案景點|澎湖生活博物館,澎湖市區有部分的博物館可以參觀,可以當作雨天備案或者避暑景點,這次推薦的是澎湖生活博物館,裡面展示相當多的 ... 於 www.bobblog.tw -

#77.澎湖生活博物館的「彩繪DIY體驗」活動開畫囉!

記者:王順輝澎湖報導現今的博物館不單單只有典藏、展示、推廣以及研究功能,為了讓博物館之教育功能與休閒娛樂相結合,澎湖生活博物館將於5月至9月第一、三週之星期日 ... 於 www.cnma.org.tw -

#78.博物館 澎湖生活博物館守護菊島胸懷海洋 - 國立公共資訊圖書館

澎湖生活博物館就像新生的嬰兒一樣,需要各界和澎湖鄉親共同維護、推廣,才能夠逐漸茁壯。」面對澎湖文化的發展,曾慧香好似有許多話要說,暫且跟隨著她的腳步前進,重返 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#79.澎湖生活博物館重塑移居達觀歷史 - 人間福報

文/記者李碧華以文物文獻、大型輸圖、生態造景、縮景模型與情境模擬搭配聲光影音感應,交錯出澎湖生活博物館地方記憶與生活情感,從大廳右側的大片 ... 於 www.merit-times.com -

#80.媽宮好行路線增澎湖生活博物館、水族館2景點 - 自由時報

增加新路線的原因,旅遊處指出,「澎湖生活博物館」11月起推出「澎湖海底新發現VR體驗活動」,遊客可藉由VR設備,實際化身為潛水員打撈沉船古物,透過身歷 ... 於 news.ltn.com.tw -

#81.生活博物館 - 澎湖知識服務平台

本館的籌設,最早可追溯到民國87年澎湖縣議會第十四屆第二次臨時會胡俊傑議員提案,建議縣府應規劃成立縣級大型綜合博物館。為推動以上提案,縣府所... 於 penghu.info -

#82.大年初一走春澎湖生活博物館人氣旺 - 奇摩新聞

(中央社澎湖縣1日電)澎湖生活博物館內的摺紙虎、對對碰、長筷夾瓜子與抽紅包等系列,大年初一,今天成為人氣的景點,親子們一同體驗,一起集虎氣集 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#83.澎湖生活博物館特展活動- 鳥嶼國中-*新網站*

澎湖生活博物館特展活動 · 一、配合「102年澎湖縣地方文化館暨新故鄉社區總體營造聯合成果展」展出期間,優惠本縣鄉親憑身份證明文件免票參觀至本(102)年12月31日止。 · 二 ... 於 www.nyjh.phc.edu.tw -

#84.澎湖生活博物館館慶4月份參訪享優惠- 旅遊- 中時

澎湖生活博物館即將於4月3日迎接開館7週年慶,在此特別的日子裡,生活博物館特別配合館慶推出優惠活動,凡於本(106)年度4月份於生活博物館購買門票 ... 於 www.chinatimes.com -

#85.誠品信義店大改裝!變身閱讀生活的博物館 - Vogue Taiwan

誠品信義店大改裝!變身閱讀生活的博物館. By Minnie Sun和Joanne Chuang. 2015年4月29日. 誠品信義店大改裝!變身閱讀生活的博物館誠品信義. 誠品. 於 www.vogue.com.tw -

#86.即日起,澎湖生活博物館開放縣民免票參觀,澎湖文史豐富

澎湖生活博物館的展示內涵,係以「生活、文化、地方史及生態」為主,除了向社會大眾展現澎湖各時代的精神及生活樣貌,這些澎湖人多年的共同記憶,是 ... 於 newsday.tw -

#87.【澎湖】澎湖初體驗‧澎湖生活博物館

其實,到澎湖不見得只能玩水上活動,澎湖許多人文、海鮮美食,同樣相當精采,加上遊客少,更能體驗澎湖的悠閒與不同的景觀之美! 此趟去程從台北松山機場 ... 於 l50740.pixnet.net -

#88.澎湖生活博物館兒童探索區#博物館互動 - YouTube

展示主題分為:「島嶼誔生」、「與風共舞」、「以海為生」及「澎湖故事」四大主題。展示手法使用了模型造景、投影互動、手動操作等等並且對應國小 ... 於 www.youtube.com -

#89.澎湖生活博物館二樓之鎮館大船「澎博之星」

澎湖生活博物館開館之日,配合舉辦「大船命名」活動。大船即鎮館之寶-澎湖透西船,「大船命名」,當日入館民眾,皆可參與命名,其中,大船命名結果, ... 於 penghudaily.blogspot.com -

#90.澎湖生活博物館市區廟宇及日式建築 - 方格子

2022/06/10 澎湖生活博物館市區廟宇和日式建築澎湖生活館, 文石書院, 文澳城隍廟, 澎壺風如茶, 澎湖天后宮, 啟明市場, 澎湖舊郵便局, 澎湖開拓館, ... 於 vocus.cc -

#91.澎湖生活博物館兒童探索區統包工程案- 開放政府標案

招標單位:澎湖縣政府文化局,招標金額:37000000,招標日期:2020-04-07,標案案號:CW-109001,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#92.2019年埔里鎮公所:「埔里生活博物館筆記書出版計畫」

視覺設計VISUAL DESIGN · 2019年埔里鎮公所:「埔里生活博物館筆記書出版計畫」 · 聯絡普羅 · Copyright · Quick Link · Social Link. 於 www.pro-print.com.tw -

#93.澎湖生活博物館- LINE熱點

澎湖生活博物館是台灣第一座城市博物館,全館展示以真實的標本文物、文獻、圖片、生態造景、逼真的縮景模型、生活情境復原及身歷其境的聲、光、影音、感應媒體交替 ... 於 spot.line.me -

#94.[雲林北港] 北港春生活博物館古色古香玩童玩趣20180728

北港春生活博物館位在雲林北港鎮,是一個由經營超過70年的「盛椿木業」轉型而成的休閒園區。 裡面有古色古香很純樸的空間,一些用木頭打造的裝飾品, ... 於 vzfun.com -

#95.「北港春生活博物館」獲經濟部殊榮-政治| 數位雲林地方新聞

「北港春生活博物館」原北港盛椿企業,於木工產業式微,於民國92年開始力圖轉型,並在102年9月創立了北港春生活博物館。負責人吳春塘夫妻已年餘60, ... 於 yl.news.tnn.tw -

#96.澎湖趣-澎湖生活博物館精細的館藏值得一遊 - Potato Media

暑假的澎湖,旅人眾多,且夏日真的很曬,大中午如是陸地行程,最好安排室內行程,所以澎湖生活博物館也是可選擇行程之一。 其館藏從打撈上岸的疑似 ... 於 www.potatomedia.co -

#97.台南奇美博物館「聖誕週末」 節目爆滿創史上新高 - ETtoday

生活. 小 中 大. △奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場,4天總計逾百場演出,目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。 於 www.ettoday.net