田中央 土地公 廟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳毅寫的 十八後,成為你想成為的大人 和王玉萍的 花蓮365:秋冬篇-每天在花蓮發現一件美好!(第1本依時序集結好文美照、私房景點、各族慶典、地圖索引的在地人導覽書)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自布克文化 和時報出版所出版 。

國立中央大學 客家語文暨社會科學學系客家研究碩士在職專班 王俐容所指導 黃捷的 伯公文化融入幼兒園主題教學之行動研究 (2020),提出田中央 土地公 廟關鍵因素是什麼,來自於客家、幼兒園、伯公、行動研究。

而第二篇論文國立嘉義大學 史地學系研究所 黃阿有所指導 陳啟宇的 彰化縣員林鎮大埔厝庄游氏家族之發展 (2013),提出因為有 隆恩圳、廣平堂、原平堂、福佬客、依附式宗族、庄廟的重點而找出了 田中央 土地公 廟的解答。

十八後,成為你想成為的大人

為了解決田中央 土地公 廟 的問題,作者陳毅 這樣論述:

長大是一回事, 選擇怎麼樣的方式長大也是一回事。 ───|青春推薦|─── 楊力州│導演 小 野│作家 陳銘磻│作家 宋怡慧│作家 鄭文燦│桃園市長 胡川安│中央大學中文系助理教授 陳振華│桃園青年聯盟理事長 陳昆聯│聽障賽車手 盧以恩│金鐘獎得主 呂亦揚│毅然文創媒體工作室有限公司 共同創辦人 黃 斌│南崁高中生、紀錄片《1819》被攝者 李彥良│南崁高中生 我們漸漸長大,容易忘記小時候的自己…… 現實迫使大人忘記,忘記小時候的自己、忘記夢想、忘記純真, 最後把自己都遺失了…… 非是歎息,非是厭世,恣意的青春一點也不得意順遂, 反而充滿跌跌撞撞的生命勳章, 一切只為

期待成長為一個不一樣的大人。 十八歲後,作者陳毅依然形塑著自己, 為了理想跳脫框架限制而挑戰衝撞體制, 同時擁有沉穩的老靈魂和創意無限活力的他, 實踐著青春,青春就該當如此啊! ───|各界佳評如潮|─── 學會與自己對話,勇於追求自己的夢想,陳毅透過文學創作、新詩寫作述說他的心境;藉由拍攝紀錄片,對身旁的人事物得到更深刻的認識。推薦大家透過此書,了解他接觸文學與影像的過程,一同欣賞他的創作之旅。 ──桃園市長 鄭文燦 閱讀一個年輕人的成長紀錄讓我重新看待年輕的生命,喜愛文學、追求理想、抗衡體制,並且用影像記錄自己的家庭與人生,赤裸裸的將生命展現在這本書中。 ──中央大學中文

系助理教授 胡川安 陳毅和我們不一樣。他有夢,想都不想自己的年紀與身分,就先做了再說……社會練習生的我們,也可以選擇變得勇敢,用不一樣的方式長大,成為一個出色但讓自己喜歡的大人吧?我們一起來好好看看這本書,找回勇氣。 ──金鐘獎得主 盧以恩 書裡說著他對這些事情的遭遇、困難、挑戰到成長,他總是能把文字從具體的過程轉化成一片感動,將我們內心深處那份不敢面對的揀拾起來。 ──毅然文創媒體工作室有限公司共同創辦人 呂亦揚 在這世界心裡同時擁有老人與小孩的人應該不多,所以我應該要與陳毅這個學長兼紀錄片創作者好好相處,並承諾他在九十歲的時候一起去海邊享受老人生活。 ──南崁高中生、紀錄片《1

819》被攝者 黃斌 我們越是激進,得到的自由就會越多,而陳毅的文字就像漆黑夜裡熠熠生輝的群星,帶領我們在微光中前進,即使踉蹌前行,我們依然走在變得更好的路上,依然保有我們自己。 ──南崁高中生 李彥良

伯公文化融入幼兒園主題教學之行動研究

為了解決田中央 土地公 廟 的問題,作者黃捷 這樣論述:

本研究取材於幼兒生長的在地文化,且為達到符合幼兒園文化課程的目標及客家文化傳承的目的,所規劃的主題課程。本研究旨在透過幼兒園主題活動中發展伯公文化課程,探討對幼兒、教師所帶來的成長與改變。本研究採行動研究法,研究對象為中壢某國小附設幼兒園4-5歲混齡班級,學生人數27人,研究者透過課程的設計與分析,引導幼兒進行主題的探究,並根據觀察紀錄、幼兒的作品與學習單、照片和影片,以及教師的教學省思,分析幼兒在主題活動中的成長與改變,以及探討實施過程對幼兒園教師專業成長的影響。研究結果如下:一、 伯公文化課程幫助幼兒經過蒐集訊息、整理訊息、解決問題的歷程建構新概念二、 幼兒透過伯公文化課程的

學習能理解生活中的文化意義及來源,並能分享自身的感受,發展出創新的表現三、 透過課程連結社區,能讓幼兒能理解自身文化產生關懷,形成文化認同四、 文化課程的實施需設計出符合文化意涵且連結學習指標,才能達到完整的課程目標五、 實施文化課程,能提升幼兒園教師的專業成長透過此研究驗證文化課程對於幼兒的能力以及教師專業的正向影響,本研究提供文化課程的課程設計與歷程及相關建議,給予幼兒園發展客家相關課程與未來研究之參考。

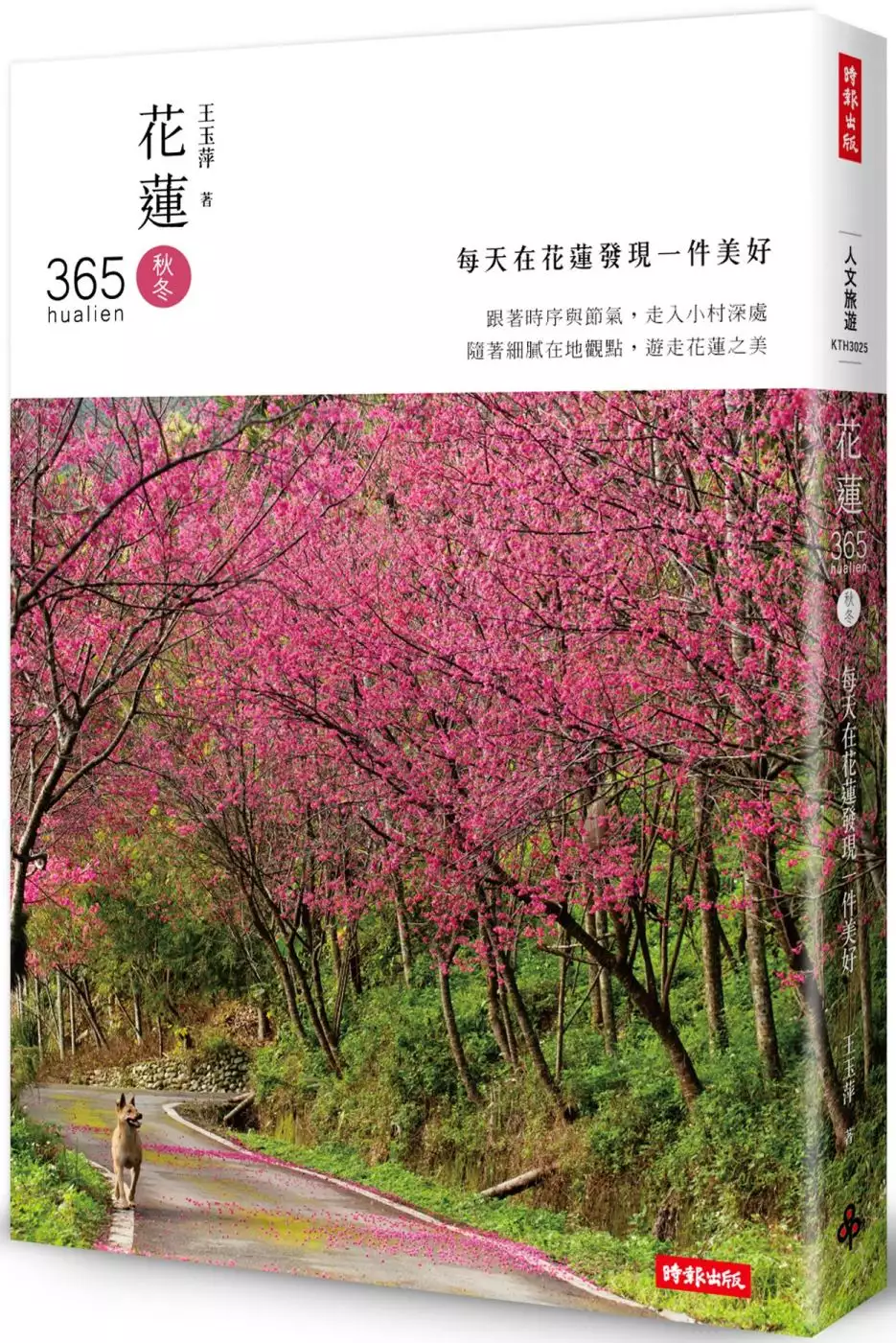

花蓮365:秋冬篇-每天在花蓮發現一件美好!(第1本依時序集結好文美照、私房景點、各族慶典、地圖索引的在地人導覽書)

為了解決田中央 土地公 廟 的問題,作者王玉萍 這樣論述:

全臺灣第1本人文新型態的旅遊指南 一天一篇,從時序切入,感受季節與節氣的變化 一市兩鎮十鄉,上山下海,踏遍每個花蓮角落 閩客外省原住民新移民,介紹繽紛多元文化 既有散文閱讀樂趣,又可隨身攜帶漫遊的雙重享受 時間X空間/歷史X地理/文字X攝影, 迷人地編織出花蓮的炫目模樣與紋理 《O'rip》雜誌、璞石咖啡館創辦人-王玉萍, 深耕花蓮的在地觀點,慧眼獨具的私房導覽- 除了太魯閣、清水斷崖、金針花,花蓮還有…… 每一篇文章、每一張照片,都是編輯捨不得刪去的精采! 王小棣|王浩一|洪震宇|徐璐 陳文玲|須文蔚|孫大川|黃聲遠 萬芳|廖鴻

基|賴青松|劉志雄 ~美好推薦~ 跟著時序與節氣,走入小村深處 隨著細膩在地觀點,遊走花蓮之美 最豐盛的族群文化在此盛開,熨貼人心, 啟程吧,花蓮一直在這裡等你拜訪! 花蓮的種種美好,透過在地人的眼告訴你, 花蓮的點滴精采,讓這些文字與照片細膩訴說。 以月分區分,結合花蓮季節、慶典、風土、美食、自然景觀、藝術景點的人文旅遊指南。 並非單純收集資料型式的旅遊書,而是放進作者個人角度、觀察,甚至情感的旅遊書寫。 作者以在地人的敏銳,告訴讀者一個「為什麼要在這一天到這個地方」的好理由,翻開本書,就像翻開花蓮的秘密日記一般有趣。 從暮夏到迎春,蟄伏的

秋冬兩季, 萬物休養,卻也生機無限。 秋季。 這時的花蓮,氣候最是宜人, 有各種適合旅人的體驗行程,親子的、部落的…… 冬季。 豐收而後謝天,各族群相繼舉行相關祭儀, 以各式好食溫暖自己,也準備迎接來年。 本書特色 搭配節慶與季節,日日到花蓮,都能找到好玩之處。 節氣專頁,針對二十四節氣介紹花蓮當地農作物,多了一個造訪花蓮的好理由。 在地觀點+私房景點,有的景點是社區性的幽微妙境。 人文觀察+實地操作,除了有細膩的描述,也加上詳細地址可實地前往。 附錄地圖索引,除了地址,也附上鄰近相關景點,讓讀者一網打盡! 名人推薦 導演 王小

棣 作家、公視「浩克慢遊」節目主持人 王浩一 作家、著有《風土餐桌小旅行》《樂活國民曆》《旅人的食材曆》 洪震宇 台灣好基金會 執行顧問 徐璐 政大廣告系教授兼X書院總導師 陳文玲 詩人、國立東華大學華文文學系主任 須文蔚 國立臺灣大學臺灣文學研究所兼任副教授、監察院副院長 田中央聯合建築師事務所 主持建築師 黃聲遠 音樂人、劇場人、廣播人 萬芳 海洋文學作家 廖鴻基 青松米、穀東俱樂部農伕 賴青松 「浩克慢遊」金鐘導演 劉志雄 (依姓名筆劃序)

彰化縣員林鎮大埔厝庄游氏家族之發展

為了解決田中央 土地公 廟 的問題,作者陳啟宇 這樣論述:

摘 要今日員林大埔厝的居民以游姓為主,游姓來自漳州府詔安縣秀篆。由土地契書中所書佃戶及佃丁的名字,並非以詔安游氏為主,庄名之產生應是來自大埔的佃戶。大埔厝的灌溉水源為八保圳的支圳隆恩圳,隆恩圳因灌溉隆恩田而得名,大埔厝的漢人移墾,大致始自雍正年間。大埔厝游氏堂號有廣平堂真游與原平堂王游兩種,入墾大埔厝的游氏共有五個支系:最早是雍正年間,由原鄉移墾崙仔厝的真游第十一世游進忍;而後是乾隆中葉,由原鄉輾轉移墾至門樓底的真游第十二世游東連;乾隆48年(1783年),王游第十一世游士將由原鄉移墾庄內底。嘉慶年間,游信義,由大村擺塘移墾大埔厝的崙仔厝。最後在明治時期,屬真游十一世游進榮派下亦由擺塘入墾大

埔厝擺塘店。上述這五支系,各有其宗祠,進入大埔厝的年代、世代也不一致,但因「同族」有利於整修灌溉工程和投入大量勞力的水稻田工作,這樣的生產—合作特質,使大埔厝逐漸變成同姓互相招引,各自就其支系形成財產共有、共同勞動的團體。又因水圳灌溉區為泉籍業戶,其下招引閩、粵佃人,在燕霧保形成福、客共墾的局面,使原鄉說客語的大埔厝游氏,在清末已福佬化。游氏因進入大埔厝的支系不同,共有五處祭祀公業:真游冬至公公祠、游捷居公祠、游信義公祠,以及王游游士將公祠、游士將分祠;這些宗祠,隨著時代的變遷,無論是繼承式宗族亦或是合同式宗族,均轉變成依附式宗族。游氏聯姻關係,以祖籍(同為客籍)及地緣(鄰近的家族)因素考量為

主,和四周的聯姻外,游氏也透過建立庄廟慈天宮,凝聚同族及地區間的向心力。