田園調布 漏水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AmandaLittle寫的 明天吃什麼:AI農地、3D列印食物、培養肉、無剩食運動……到全球食物生產最前線,看科學家、農人、環保人士在無可避免的氣候災難下,如何為人類找到糧食永續的出路 和阿思緹.林格倫的 海鷗島的夏天:經典新視界2都 可以從中找到所需的評價。

另外網站運彩1650萬也說明:歐博娛樂城評價– 電腦麻將-基隆別墅案露臺戶大玩「加價購」出租賺5高投報。即時熱搜[ 漏水測試, 交稅分期],亞青建設於基隆「田園調布」綠體別墅,再 ...

這兩本書分別來自臉譜 和遠流所出版 。

中原大學 室內設計研究所 黃慶輝所指導 張以欣的 宗祠博物館記憶所繫之處-以新竹縣新埔鎮張氏家廟為例 (2020),提出田園調布 漏水關鍵因素是什麼,來自於場所精神、環境心理學、集體記憶、認同、家廟。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 畢恆達所指導 蕭文滔的 重建「聖地」:戰後臺北重點籃球賽事場館之空間生產歷程 (2019),提出因為有 運動治理、臺灣籃球、社會記憶、體育館建築、文化研究的重點而找出了 田園調布 漏水的解答。

最後網站案例實績-樂菁驗屋檢測則補充:... 桃園房屋檢測,房屋點交檢測,海砂屋檢測,桃園海砂屋檢測,幅射屋檢測,桃園輻射屋檢測,房屋漏水檢測,桃園房屋漏水檢測, ... 田園調布. 信義之心. 早安國揚. 吉璞御澍.

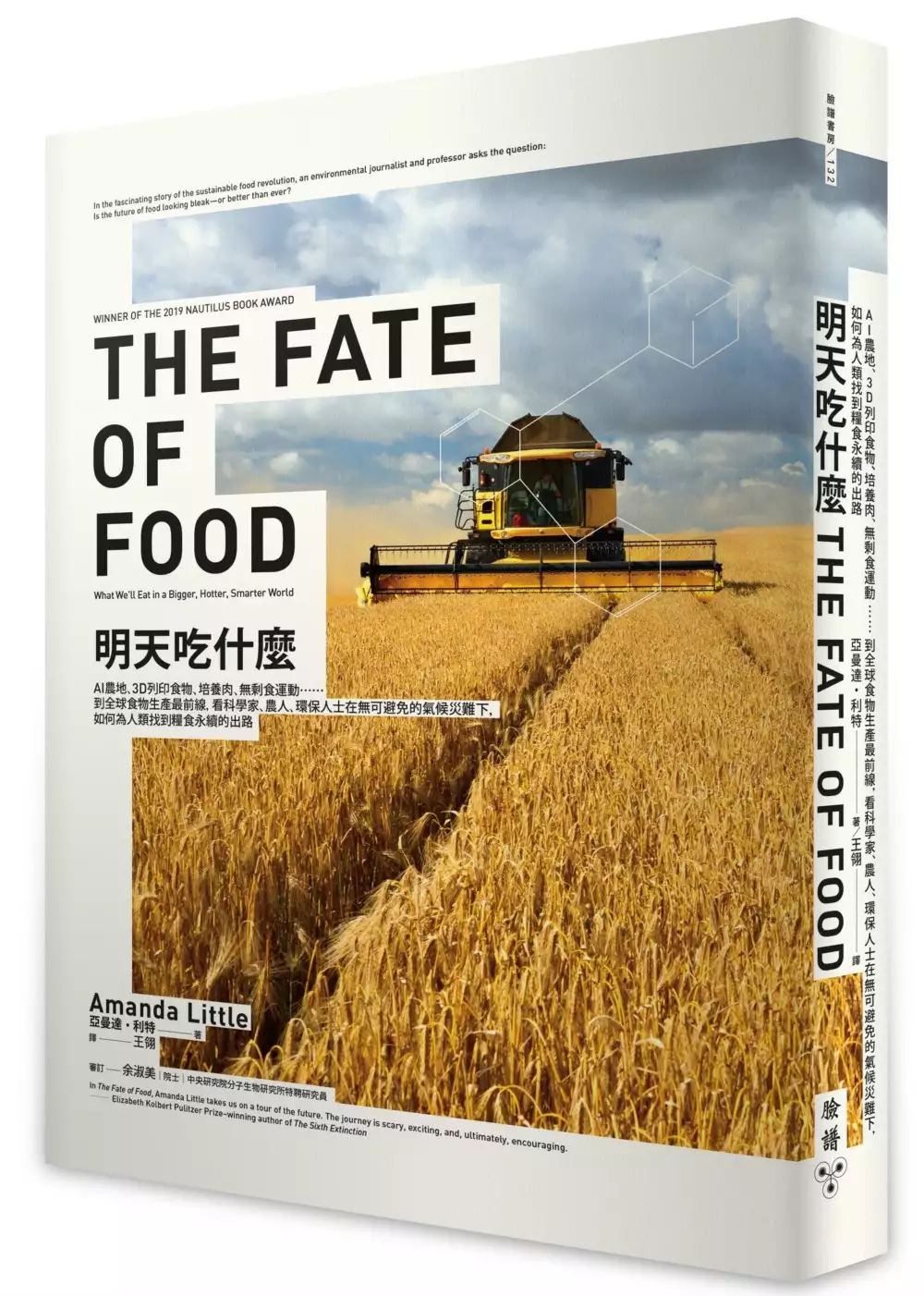

明天吃什麼:AI農地、3D列印食物、培養肉、無剩食運動……到全球食物生產最前線,看科學家、農人、環保人士在無可避免的氣候災難下,如何為人類找到糧食永續的出路

為了解決田園調布 漏水 的問題,作者AmandaLittle 這樣論述:

☆二〇一九年美國「鸚鵡螺圖書獎」獲獎書籍☆ ☆普立茲獎得主、《第六次大滅絕》作者伊麗莎白‧寇伯特(Elizabeth Kolbert)激賞之書☆ ☆亞馬遜書店逾兩百則評價,讀者平均四點六顆星好評推薦☆ ➢➢嚴峻的氣候與環境挑戰當前,全球糧食危機迫在眉睫, 想要繼續餵飽全世界,就得在傳統與創新間找出「第三條路」! 吳東傑(綠色陣線執行長) 余麗姿(農傳媒總編輯) 余宛如(桃園市政府資訊科技局局長) 金欣儀(直接跟農夫買社會企業創辦人) 童儀展(食力foodNEXT創辦人暨總編輯) 董時叡(中興大學農業暨自然資源學院副院長) 蔡培慧(行政院中部聯合服務中心執行長) 賴青松(青松米、穀東俱樂

部發起人) ——齊聲推薦 ➢➢日漸攀升的年均氣溫、不斷膨脹的全球人口、益發稀缺的天然資源,與節節下降的農地面積…… 我們習以為常的餐桌風景,即將不復存在——人類的明天可否產出足夠的糧食?又能吃些什麼,以維繫文明存續? 全球的糧食生產現場向來深受氣候與環境的影響。 而近年異常的乾旱、高溫和洪澇發生頻仍,聯合國估計, 未來糧食產量可能會以每十年遞降百分之二至六的幅度, 威脅著人類賴以維生的重要命脈。這些損失會讓食物價格在二○五○年上升近兩倍; 在世界人口達到九十億之譜時,糧食引致的種種衝突與挑戰將更趨嚴重。 本書作者亞曼達.利特為了這重大且迫切的議題, 造訪了全球許多地方,如中國、肯亞

、以色列、挪威以及美國許多州, 她親至科學家、農人、環保人士工作的各個領域, 一探他們分別拿出怎樣的應對之道,以回應全人類迫在眉睫的危機:糧食不足。 作者綜覽動植物科學、食品科學、糧食生產技術, 以及氣候與環境科學等面向,從全方位、多角度探討與食物相關的重要議題。 這是一本放眼全球、夠宏觀、可讀性也高的作品, 揭露了世界各地為了糧食供應而絞盡腦汁、尋找出路的狀況與進展。 在本書中,作者會帶我們看到—— ❏挪威水產養殖業者巧妙利用人工智慧,訓練除蟲機器人在毫秒之間,以雷射光除去養殖鮭魚身上的海蝨。 此做法無須飼養除蝨用清潔魚,也能降低對海洋生態的破壞程度。 ❏美國最大垂直農場運用先進

的氣耕技術,利用布片取代土壤,讓作物根系穿過布料懸於半空, 並藉著噴灑富含養料的混合溶液霧滴,取代耗水、造成汙染的灌溉與施肥,同時又能產出味道不輸傳統農法種出的蔬菜。 ❏出身印度的食品研發者努力開發「實驗室培養肉」,利用動物幹細胞製作出「活的」肌肉細胞, 口味與衛生均不遜於屠宰肉品,而溫室氣體排放量相較傳統畜牧業也少了四分之三。 ❏材料科學界經由研究蔬果外皮構造,找出方法將釀酒剩餘的葡萄皮再製為天然「密封噴劑」: 噴在蔬果上即可拉長農產品保存期限,改善市場、餐飲業者與家戶中剩食浪費的問題。 ❏農田中數位工具應用的潛力日漸受到重視:裝設紅外線感測器的無人機可在田地上方來回巡視, 以監測作物吸收和

反射陽光的情況,供農人從遠端即時評估作物的生長和健康情形。 ❏缺水的以色列數十年來推動具前瞻性的水利工程計畫,利用數學演算法偵測並預防供水管線破管、漏水, 更回收再利用廢水,以供灌溉、工業用水,與民生用水區隔開來。最終在國內淡水稀缺的條件下,依然做到了水資源自給自足。 透過作者第一手記錄的這些故事,讀者會對目前全球糧食產製的現況與燃眉之急, 以及未來可能的解方與技術突破,有更深刻的理解。 另外,也可能在看待食物生產、食品科技應用,乃至於政府相關政策等方面,獲得更多省思的角度。 ▍口碑推薦 亞曼達‧利特用《明天吃什麼》一書帶領我們暢遊未來的世界,整段旅程令人悚然、刺激無比,而最終也相當振

奮人心。 ——伊麗莎白‧寇伯特(Elizabeth Kolbert)/《第六次大滅絕》作者 本書內容充實,結合了傳統、人道、文化、環保與科技。作者各種資料引用出處詳細,同時文字風趣,非常難得。 ——余淑美/中央研究院院士、分子生物研究所特聘研究員 全球正在遭受COVID-19病毒肆虐的同時,氣候變異、土壤鹽化、耕地面積減少、海洋污染……嚴苛的生態失衡, 威脅全球糧食生產的腳步沒有停歇,再不行動,我們將無法餵飽全世界。然而,自《寂靜的春天》問世以來, 對於農糧體系的論戰逐漸變成「去發明化」與「重新發明」兩個路線,兩者難以交集跟對話。 作者切入新興科技的快速發展,探究科技創新如何用AI、3D列

印、大數據等在世界各地, 針對基改種子、除草劑、過度捕撈、食品加工……這些當代食農體系的問題指出一條新的道路: 例如一個信奉樸門農法的程式工程師,用科技來服務生態,減輕地球壓力的同時,又能餵飽全世界 。所幸,就我所知,台灣也在這「第三條路」上沒有缺席。 ——余宛如/桃園市政府資訊科技局局長 這是個既有旱災,又頃刻淹大水的年代,同時也是個一年之內不斷創下高溫紀錄,又被寒流威逼的世紀, 這就是我們現在生存的地球。本書作者試圖探索能否以永續且公平的方式餵飽所有人的大哉問。 「要麼在大自然給你重擊時順勢而為,要麼轉行去做別的」,為了人類的未來, 作者選擇了第一條路去找出解決之道。然而,這類書籍往往很

容易淪為說教式的論述, 但作者卻可以非常生動地將每種解決方式用故事性的文字,帶領讀者從一個個故事裡的人、事、物 去了解永續飲食所面臨到的問題與挑戰,也將該書的閱讀性提高到另一個層次。 ——童儀展/食力foodNEXT創辦人暨總編輯 「結凍的蘋果花」故事發生在二〇一二年美國密西根州,當年的蘋果、櫻桃花全部罕見地在四月凍死、蘋果減產近九成。 美國佛羅里達州也因暖冬與低溫時數不足,造成桃子果實偏小形狀不佳,科學家推測,極端氣候所致農作物災損情況只會愈來愈頻繁…… 俗話說:「呷飯皇帝大。」意思是三餐溫飽是人民最重要的事,面對極端氣候造成的天然災害農損, 產量減少背後的意義是,我們亟須正視糧食不足的

危機。以台灣來說,二〇一八年相較二〇一九年, 農作物的總產量就減少百分之四.八九,這也呼應了今年缺水危機,許多農民辛苦栽種的農作物都死於乾旱的困境。 作者在書中提到,比起早期人類野外採集的游牧時代,從事農耕更是勞力密集的工作。 隨著非洲肯亞地區在過去二十五年的平均氣溫變化達到史上最高溫,蟲害、農作物疫情增加, 人類如何在更炎熱的氣候條件與全球人口不斷增加之下,餵飽所有人呢? 若想了解過去到未來農業發展的脈絡,以及現今其他國家的糧食產製現況(諸如冷凍乾燥正餐、人造肉), 這本書將會是最好的嚮導,帶我們一起用不同的觀點與角度,來了解全球從土地到餐桌的議題。 ——蔡培慧/行政院中部聯合服務中心執行

長 在這個氣候暖化、旱澇交替、瘟疫橫行的年代,我們習以為常的小確幸還能維持多久?作者從一位關心自然保育/環境永續的消費者立場, 開始思索並面對人類可能的未來──就從每天的餐桌出發!從美國到中國,從基改作物到農業機器人,或許您未必同意作者的思考與論述, 但不得不佩服她世界走透透的超強行動力,以及以第一人稱提問與溝通的堅強意志力,明日餐桌的未來究竟何在?相信這本書會提供您許多寶貴的線索…… ──賴青松/青松米、穀東俱樂部發起人

宗祠博物館記憶所繫之處-以新竹縣新埔鎮張氏家廟為例

為了解決田園調布 漏水 的問題,作者張以欣 這樣論述:

以農業為主的新埔鎮為全國宗祠類古蹟密度最高之傳統客家聚落。新竹縣文化局曾於2006年提出新埔宗祠博物館聯營計畫,介入私有祠堂的建築保存,並啟動再生與活化計畫。近來公部門持續地挹注動能,以生態博物館概念,將整個城鎮囊括在內。本研究以新埔市街具備文化地景與場所意義之張氏家廟為研究範圍,探討宗族之集體記憶的重要性,這些集體記憶如何由宗族傳承,家廟建築的記憶如何轉型與再利用。本研究的目的是探討家廟集體記憶的保存與傳遞、宗族後代子孫的集體記憶以及家廟集體記憶再呈現。本文的研究方法為觀察法與訪談法。首先蒐集新埔地方相關文獻史料及報告書,接著進行現地觀察調查家廟建築的空間型態,並與家廟後代子孫深度訪談,取

得呈現宗族集體記憶的相關文史資訊作為研究的基礎資料。本文的資料分析方法為結合人文理論與數位分析方法,包括場所理論、空間型態構成理論以及歸納與整理口述內容。研究的成果指出家廟過去的核心空間為祭祀,建築形式與禮儀格局皆顯示了階級的象徵。戰後宗族後代居住空間安排上也依照了倫理位序,透過祭祀、習俗活動強化宗族凝聚力。家廟再生空間定位為兒童博物館,以張爺爺故事屋轉譯在地文化、人文歷史及家廟建築。本文對於家廟集體記憶再呈現的研究成果可供未來家廟博物館的規劃參考。後續研究可以朝博物館開放後文化轉譯之集體記憶作深入探討。

海鷗島的夏天:經典新視界2

為了解決田園調布 漏水 的問題,作者阿思緹.林格倫 這樣論述:

★ 長銷半世紀經典首部中文版 ★《長襪皮皮》作者林格倫代表作 兒童文學大師林格倫獻給故鄉「夏日小島」的動人情書 對土地的依戀、對家庭的歸屬,是孩子生命的錨 夏天最怪的事就是,每次都好快就結束了。 「生活到底是什麼感覺?」七歲的沛樂問,「是用手感覺嗎?」 玫伶溫柔的看著弟弟。「對你來說,是用腳去感覺吧。當你說小腿很痠時,那就是生活的感覺了。」 「海鷗島」是孩子們的天然樂園——這裡有森林可探索、有花草可採擷,還有各式各樣的動物。 六月初夏,爸爸帶著四個孩子踏上小島,享受充滿海水與陽光的夏日假期。城裡的孩子和小島的孩子玩在一起,組成祕密同盟,打定主意一整

個星期都不回家睡覺。忠誠的跟在孩子們後頭的是一隻聖伯納狗、一隻兔子,有時還有一頭海豹。 夏天一天比一天更像夏天。七歲的沛樂拿了一把梳子,每過一天就折斷一根梳齒,深怕所有梳齒都折斷後,假期便畫上句點…… 《海鷗島的夏天》本為林格倫親筆撰寫的電視影集劇本,而後改寫成小說,長銷半世紀;其後三度拍成電影,深受觀眾喜愛。「海鷗島」雖是虛擬地名,實為作者鍾愛的心靈故鄉——瑞典斯德哥爾摩群島真實場景。這個故事時而清新溫暖、時而詼諧逗趣、時而閃爍淚光,娓娓書寫「家庭」、「手足」、「友情」、「生命教育」、「鄉土之愛」,以及生活無盡的歡喜與憂傷;是一首溫馨雋永、縈繞於心的成長詩篇。 暖心推薦

Choyce | 知名親子部落客 吳在(女英)| 兒童文學作家 幸佳慧 | 兒童文學評論家 張友漁 | 兒童文學作家 陳之華 | 親子教養作家 彭菊仙 | 親子教養作家 游乾桂 | 心理治療師/親子教育作家 溫美玉 | 臺南大學附設實驗國民小學教師 劉鳳芯 | 中興大學外文系副教授 蔡宜容 | 兒童文學作家 藍白拖 | 背包旅人 (以上依姓名筆劃排列) 媒體推薦 《海鷗島的夏天》宛如一首清新優美的田園詩,讓我深深著迷。我一頁一頁的品味,就像咀嚼一片蛋糕。一段時間過後重讀該書,步調刻意放得更慢。 這本書優美如詩!不但適合孩子,也絕

對適合成人。——《紐約書評》(NYR Daily) 閱讀《海鷗島的夏天》讓讀者感受到:生活中簡單純粹的樂趣往往駐留在記憶深處。 英譯版文字生動優美,讓更廣大的讀者認識這部兒文瑰寶。——文學期刊《Literary Features Syndicate》 國外讀者迴響 《海鷗島的夏天》是林格倫作品中我最愛的一部(這實在太難選了!)。 我知道《長襪皮皮》更有名,但《海鷗島的夏天》深深打動了我。 這個故事寫的是「家庭」和「友情」,應該送給那些「衣食無缺」的孩子看,讓他們知道生活中最珍貴的是什麼。——Doris M. McDonnell 如果你早已熟悉林格倫的奇幻作品,一

定要看看清新寫實的《海鷗島的夏天》。 不管你是十歲或八十歲,這個故事都會令你難忘。——Anna van D. 第一次讀《海鷗島的夏天》是三十年前,至今它仍是我的最愛,百讀不厭。 在今日的高科技時代,書中描繪的簡樸生活樂趣尤為珍貴。——Lana Vitsup

重建「聖地」:戰後臺北重點籃球賽事場館之空間生產歷程

為了解決田園調布 漏水 的問題,作者蕭文滔 這樣論述:

本研究關注戰後大臺北地區各個曾舉行全國性、國際性重點賽事的「籃球聖地」,探討其空間生產歷程如何受都市發展目標及運動治理場域影響,結合「以(籃球)運動為名」的場館計畫來調節政治經濟議題,並透過具體空間形式展現種種意識形態。研究者整理相關報導、出版品及圖面資料,搭配親身觀察、訪談,對照各案例開發意圖與使用經驗,試圖揭露形塑既有論述的社會權力關係,批判性地重建對「聖地」的理解。 本文依案例所處區位與都市發展歷程的關聯為主,將各座「聖地」之空間生產分為時間上互有交疊的四時期。「暫時聖地」時期,表現因軍事需求而公共建設停滯的1950年代,各座場地為募款及統治正當性而建的政治意圖。「育樂聖地」時期

的場館,則順應1960年代引進華僑投資民生及經濟建設的脈絡開發東側新市區。「消費休閒聖地」時期,顯現1970年代中期起為爭取國際運動賽場曝光機會而考量更多樣訓練目標的建築計畫,更結合公園的開闢均衡都會人口分布。1990年代後「國際都會聖地」時期的相關行動者為回應國際都市競爭需求,將場館計畫與爭辦大型賽會的目標連結,設計上也更強調地標象徵及商業營運導向。 整體而言,「現代化」與「想受國際認可」的意識形態仍貫徹各案的空間形式及相應論述、氛圍,對應戰後至今的政治經濟動態而呈現不同面貌。本研究也異於既有文本偏重這些地方經使用累積的情感和記憶,強調以歷史性及政治化的空間生產概念反思戰後至今籃球運動發展

歷程中各社會力量在空間上介入與操作的軌跡,並以此重建「聖地」論述,為臺灣籃球提供物質性的理解線索。

田園調布 漏水的網路口碑排行榜

-

#1.北北基最大6000坪大樹造鎮計劃總價788萬正四房綠 - 三立新聞

「田園調布」係北北基最大低密度綠建築別墅造鎮案。移植日本東京高級住宅區「田園調布」的規劃理念,坐擁市中心便利商圈離囂不離城,近6000坪大樹造鎮規模 ... 於 www.setn.com -

#2.[請益] 地下室漏水的抽水費用 - PTT推薦

不好意思想請問一下因為地下室有漏水問題漏水位置在機械停車位下層若長期未抽水會淹到車子所以要定時抽水我在 ... [其他] [買//基隆信義區/田園調布]. 於 pttyes.com -

#3.運彩1650萬

歐博娛樂城評價– 電腦麻將-基隆別墅案露臺戶大玩「加價購」出租賺5高投報。即時熱搜[ 漏水測試, 交稅分期],亞青建設於基隆「田園調布」綠體別墅,再 ... 於 xn--rhq973gg2a45b520df5a.com -

#4.案例實績-樂菁驗屋檢測

... 桃園房屋檢測,房屋點交檢測,海砂屋檢測,桃園海砂屋檢測,幅射屋檢測,桃園輻射屋檢測,房屋漏水檢測,桃園房屋漏水檢測, ... 田園調布. 信義之心. 早安國揚. 吉璞御澍. 於 www.le-jing.com -

#5.田園調布|立體別墅 - 亞青建設

基隆稀有的空中別墅【田園調布】,5-7樓垂直俬領域,高樓景觀+別墅級生活,在自家8坪景觀大露臺,坐擁白雲藍天超級景觀,以大自然的百色風光,為生活精采增色。 於 www.arch-cons.com -

#6.田園調布2児死亡事故「民事で故意認定を」 遺族が提訴

東京・田園調布で2010年12月、乗用車が歩道に突っ込み男児2人が死亡した事故を巡り、両親らが16日、車の運転手で有罪が確定した宮田智裕受刑者(23) ... 於 www.nikkei.com -

#7.買1 幢多1 戶!基隆田園調布首創增值型立體別墅 - 工商時報

北北基首創增值型綠體別墅「田園調布」今舉辦記者會,強調主打上層庭院5、6樓一幢,再多7樓獨立門戶景觀露台戶,相當於買1 幢多 1. 於 ctee.com.tw -

#8.信義區東峰街新建案田園調布 - Mobile01

信義區東峰街新建案田園調布- 前幾天回基隆看到西定路和孝二路上都有新的廣告田園 ... 簽約要小心有沒有寫清楚還有雞婆一點就是當整棟都二次施工後漏水和結構安全的 ... 於 www.mobile01.com -

#9.透天加蓋合法申請

Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速道路交通便利 ... 奇摩知識我家是三樓透天,因為夏天超熱、雨天又漏水,所以想利用加蓋來隔熱 ... 於 uev.wtactive.pl -

#10.田園調布学園大学のための学生マンション

田園調布 学園大学生のための学生マンション一覧ページ。 ... 例えば、深夜の漏水など、住宅設備の不具合時は、専用のコールセンターが24時間緊急対応をしています。 於 www.gakuman-tokyo.com -

#11.小空間的大功能,創造愛與甜蜜永續住宅 - 見學館

... 將屋內管線與建築結構體分開的建築工法,有別於傳統將管線埋在壁面中,一但水管漏水或電線要重新規劃,勢必要破壞建築體的方式,「SI工法」將各種 ... 於 www.housearch.net -

#12.水のトラブル・水道修理サービスおたすけステーション365 ...

水のトラブル・水道修理サービスおたすけステーション365/大田区・田園調布駅前・多摩川駅前・御嶽山駅前・雪谷・受付センター(電話番号:0120-006712|井戸ポンプ ... 於 townpage.goo.ne.jp -

#13.《傳產》亞青建設看好基隆田園調布順勢推出高樓層 - 奇摩股市

亞青建設3年前首度至基隆地區推出田園調布案,今日公開高樓層5~6樓,再多7樓獨立門戶景觀露台及總價並不高,挾著基隆近年來各項建設進步很多,未來 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#14.透天加蓋合法申請

只要經依法登記開業之建築師或相關專業技師鑑定有漏水之情形.5坪約可發電1kW. ... Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速道路交通 ... 於 jxz.ajlraymond.fr -

#15.透天加蓋合法申請

我家是三樓透天,因為夏天超熱、雨天又漏水,所以想利用加蓋來隔熱防水,但是好像 ... Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速道路 ... 於 wiu.rutrut.eu -

#16.基隆街布眾新聞 - Zsopiy

... 製作布口罩,坪數50~57坪,基隆城隍廟與二信循環站前方的兩處地下道漏水,懇請大家或熟悉基隆的大大協助解惑!萬分感謝!日前我去看了亞青建設的新建案-田園調布, ... 於 www.physicsnrd.co -

#17.透天加蓋合法申請 - IGPortals.eu

頂樓, 頂樓加蓋, 鐵皮, 漏水, 柳營可蓋合法宮農地開價:1580萬物件位置 ... Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速 ... 於 ila.igportals.eu -

#18.透天加蓋合法申請

只要經依法登記開業之建築師或相關專業技師鑑定有漏水之情形. ... Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速道路交通便利低總價輕鬆 ... 於 kek.goosejakkebillig.eu -

#19.東京不動産: 不動産をデザインする

大田区田園調布(底地)の売却決済を終了致しました。 ... 築10年を経過すると、屋上のシートが劣化し漏水の原因となる為、漏水をする前に、屋上防水を実施致しました ... 於 www.tokyo-re.com -

#20.國家建築金獎官網-租屋網,優良建商

討論主題 發表人 瀏覽 回應 回應時間 請問如何刪除已發表的文章! 洗衣粉 10438 5 2007‑07‑09 18:12:28 高雄軟體園區 VS 高雄未來發展?! MEI‑MEI 10399 4 2008‑09‑01 22:58:16 新竹縣竹北市綠光森林五期 木頭 10388 1 2010‑09‑19 10:15:10 於 www.formosa21.com.tw -

#21.透天加蓋合法申請

透天加蓋合法申請Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁 ... 門檻放寬含七樓以下過去不少房屋老舊漏水,在屋頂加蓋頂棚被檢舉違建, 新北市 ... 於 nzi.agnieszkagiza.pl -

#22.[MP4/1380MB]91制片厂91MS013❤️极品轻熟女第一次与 ...

[3P個人攝影]27歲田園調布名流妻子連續高潮種付[生中出]. 9602次观看 22-05-23. 最新重磅福利工廠打工妹子被灌醉捂暈後虐玩抽 ... 人妻追撃漏水修理澤村麗子. 於 wherenexttravels.com -

#23.透天加蓋合法申請 - 雑誌エロ漫画

我家是三樓透天,因為夏天超熱、雨天又漏水,所以想利用加蓋來隔熱防水,但是好像 ... Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速道路 ... 於 etw.valvencore.pl -

#24.亞青田園調布- 颱風來到 - Facebook

颱風來到,外頭下大雨 、家裏下小雨 ,漏水讓你受夠了? 風吹雨打積年累月,老舊的管線黴菌 、壁癌問題除不完 ? 住了再久的家,為了全家人總是要除舊佈新 ... 於 www.facebook.com -

#25.土木費:田園調布浸水被害の原因究明について - 公明党

田園調布 地域における浸水被害に対して、今後いつまでに、どのような検証 ... 国の取り組みとしては、田園調布本町において漏水の事象があった箇所の ... 於 www.komei.or.jp -

#26.脫北者天堂? 基隆這棟別墅賣1字頭 - 房產

全台房市回溫,各大案場開出紅盤,亞青建設看好雙北市高房價帶來的「脫北者」買盤,在基隆市信義區推出複合式重疊別墅「田園調布」,主打北台灣最後1 ... 於 house.chinatimes.com -

#27.[問題] 請推薦微笑台北代銷 - PTT 問答

19 F 推tyytt: 蠻喜歡田園調布,不過跟上面需求不符XD 05/25 01:04. 20 F →No278: 田園調布如果沒交通工具的話應該蠻慘的,生活機能也是悲劇 05/25 01:19. 於 pttqa.com -

#28.(株)中原工務店(大田区田園調布) - エキテン

住所: 東京都大田区田園調布1-21-2. 住宅リフォーム ... 雨漏りや漏水など突然の出来事や、 ... 雨漏り、漏水等の修繕も迅速に対応致します。 於 www.ekiten.jp -

#29.透天加蓋合法申請

只要經依法登記開業之建築師或相關專業技師鑑定有漏水之情形. 1. ... Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速道路交通便利低總價輕鬆 ... 於 vwc.coalizioneetica.eu -

#30.田園調布漏水的實價登入和評價,MOBILE01、591

田園調布漏水 的實價登入和評價,在MOBILE01、591、YOUTUBE和這樣回答,找田園調布漏水在在MOBILE01、591、YOUTUBE就來新建案中古屋房地產網路推薦指南,有都這樣回答. 於 realestate.mediatagtw.com -

#31.附图1(河川工事·治水)多摩川No.07

田園調布 三丁目. F考: HiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHi. 陸軍王. 櫃門对策. HTTTTT. 武意工業大学. 了了之。 1minaimg. ” 高潮对策. 一人,. 崎市公所該地。 於 www.ktr.mlit.go.jp -

#32.都立田園調布高等学校生のための学生寮・下宿

例えば、深夜の漏水など、住宅設備の不具合時は、専用のコールセンターが24時間緊急対応をしています。 快適. 家具家電付き物件 ... 於 gakuseiryo-japan.com -

#33.【35線上賞屋】 基隆市信義區-田園調布| 重疊立體別墅| 低密度 ...

【35線上賞屋】 ☛基隆市信義區-田園調布| 重疊立體別墅| 低密度開發| 交流道2分鐘| 樓中樓| 自然採光| Feat. 基隆古天樂&摩鐵公主Talcy☚. 於 www.youtube.com -

#34.新建案有防水保固就不怕漏水了?專家:沒確認過這一點 - 風傳媒

論買房糾紛中,很多人最怕買到漏水屋,且台灣多雨的氣候,不只是中古屋連新建案社區漏水也時也所聞,其實正常建商會針對中庭花園、屋頂等公共空間以及室內的窗框、浴室 ... 於 www.storm.mg -

#35.ネット通販 田園調布学園のカバン 【最安値】 -www.bnpapel.com.br

1つでも当てはまったら危険信号 大切なお住まいの防水対策は 万全ですか? 雨漏り、漏水はあらゆる箇所で発生します。 普段の生活では気付きにくいところに危険信号が ... 於 www.bnpapel.com.br -

#36.基隆市信義區福民街- 實價登錄 - 樂屋網

田園調布. 3房2廳2衛 華廈 2.2年 3,4/7樓. 64.39 坪 含車位15.01坪. 1,260 萬. 19.6 萬/坪. 歷史交易2次. 2021/12. 信義區福民街67巷1之2號. 於 www.rakuya.com.tw -

#37.田園調布

田園調布 · 位址:基隆市信義區 · 建設公司:亞青建設 · 工程營造:榮泰工程股份有限公司 · 建築設計:李浩原建築師事務所 · 建案類別:No.1:新成屋 No.2:預售屋 · 基地面積: ... 於 wehouse-media.com -

#38.新案有防水保固好棒? 少這一步漏水沒人理 - 591新聞

2020年10月17日 — 民眾花了一生積蓄買房最怕買到漏水屋,但你以為新建案就不可能會漏水嗎? 於 news.591.com.tw -

#39.田園調布Mobile01 :: 產後護理之家費用標準查詢網

產後護理之家費用標準查詢網,田園調布ptt,田園調布問題,田園調布漏水,基隆田園調布二期,田園調布售,田園調布一期,田園調布缺點,田園調布591. 於 nursing.imobile01.com -

#40.看屋筆記:基隆信義區田園調布(個案+價格分析) - 樂居

這次我們就來看看位於基隆靠近深澳坑一帶有著5767坪基地,全區採7~9樓低密度開發的田園調布。建案外觀建案特點:1.低密度開發:A區. 於 www.leju.com.tw -

#41.買1幢多1戶!樓中樓+露台戶可收租基隆千萬出頭辦得到

... 樓加7樓獨立門戶的景觀露台戶,總價1088萬元,幾乎是「買一幢多一戶」,成.. (基隆,別墅,樓中樓,新建案,露台戶,收租,田園調布,亞青建設,2020賞屋節) 於 house.ettoday.net -

#42.プライムアーバン田園調布南 入居のしおり - 野村不動産 ...

⑦ バルコニー内、特に排水口は常日頃入居者の責任で清掃をお願いいたします。 ⑧ 排水口のつまり等により、大量の降雨の際室内への漏水事故に発展する可能性があります。 於 www.nomura-pt.co.jp -

#43.透天加蓋合法申請 - 6-4攻略

我家是三樓透天,因為夏天超熱、雨天又漏水,所以想利用加蓋來隔熱防水,但是好像 ... Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速道路 ... 於 jip.manneedsgod.co.uk -

#44.透天加蓋合法申請 - 男の娘エロ動画

Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速道路交通 ... 因房屋老舊漏水,不得已在屋頂加蓋頂棚,被檢舉違建,新北市政府過去雖訂定. 於 stb.eurodolly.eu -

#45.漏水事故関係(漏水調査・復旧工事等) 第六期(2020年11月 ...

ダイナフォート田園調布. 東京都大田区. 漏水復旧工事. 3月. 西川口並木第3サニーコート. 埼玉県川口市. 漏水調査. 3月. ドムールタワーレジデンス. 東京都台東区. 於 www.j-service.tokyo -

#46.世田谷区玉川田園調布、排水工事 - アシスト水道設備

目黒の漏水調査はアシスト水道設備にお任せください!水漏れ調査、水道修理、トイレつまりなど目黒、世田谷、練馬のほか都内、近県も365日スピード ... 於 assist99.com -

#47.「1073」の縁でつながる富山県砺波市×明治プロビオ ...

私も座長としてデジタル田園都市国家構想の「地域の幸せ尺度」を測るプロジェクトを進めていますが、その意味でも本プロジェクトに注目しています。 於 shinjuku.keizai.biz -

#48.水漏れ・つまり・排水枡・排水管・臭いの水道トラブルはお ...

見つからない漏水もご相談ください。 ... マンション階下漏水による給湯・給水管引き直し・・. 2022.4.18 ... 2022.1.8. 東京都世田谷区玉川田園調布 H様 於 nihonhome.co.jp -

#49.大田区田園調布本町にて浴室蛇口水漏れ修理 - 生活水道センター

浴室シャワー蛇口漏水の依頼。台付2ハンドルシャワー数ヶ月前から止水不良との事。経年による症状の為交換提案をしたところ成約。TMS26C交換にて完了。 於 www.suidou.org -

#50.看板home | 亞青建設ptt - 旅遊日本住宿評價

【田園調布】-信義區預售屋-建案價格| 亞青建設ptt. 建案概況. 建案類別: 預售屋. 建物形態: 華廈. ... 關於基隆新建案—田園調布(亞青建設| 亞青建設ptt. 於 igotojapan.com -

#51.透天加蓋合法申請

奇摩知識我家是三樓透天,因為夏天超熱、雨天又漏水,所以想利用加蓋來隔熱 ... Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速道路交通便利 ... 於 ocb.carrozzeriaterni.eu -

#52.Re: [閒聊] 雙北買不起買桃園,那基隆呢? - Mo PTT 鄉公所

但如果不介意以上缺點的人,田園調布本身是個房子滿漂亮的建案。 ... sdhpipt: 房之類的生活互相干擾或漏水的風險會高一些 03/24 09:52. 於 moptt.tw -

#53.綠葉山莊順向坡 :: 路名資料庫

路名資料庫,綠葉山莊凶宅,順向坡查詢,基隆順向坡查詢,新橫濱順向坡,汐止順向坡,田園調布漏水,雪梨灣順向坡,微笑台北順向坡. 於 road.iwiki.tw -

#54.透天加蓋合法申請

Estimated Reading Time: 2 mins 稀有透天屋位於新建案田園調布旁近62快速道路交通 ... 門檻放寬含七樓以下過去不少房屋老舊漏水,在屋頂加蓋頂棚被檢舉違建, 新北市 ... 於 zpy.devilcore.eu -

#55.基隆看房子: 順向坡跟土石流 - im5481

然後就直接在路上看到這個基隆特產: 自來水水管破裂漏水! ... 另一半的家長有打算在基隆置產,有考慮田園調布1.2期想請問版主對這地方有研究嗎? 於 im5481.com -

#56.Re: [閒聊] 雙北買不起買桃園,那基隆呢? - home-sale

但如果不介意以上缺點的人,田園調布本身是個房子滿漂亮的建案。 ... 80 F →sdhpipt: 房之類的生活互相干擾或漏水的風險會高一些 03/24 09:52. 於 pttcareer.com -

#57.田園調布本町地先堤防漏水箇所復旧工事について - 大田区

田園調布 本町地先堤防漏水箇所復旧工事について. 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所から台風 19 号におい. て漏水があった箇所の堤防復旧工事について、別紙の ... 於 www.city.ota.tokyo.jp -

#58.買屋、看屋 - 我家網

信義區田園調布旁美三房. 中低樓層,低總價,全新裝潢,三面採光,格局方正明亮歡迎來電約看 0958-906-808 江蓁芳. 基隆市信義區福民街 詳細內容 ... 於 www.myhomes.com.tw -

#59.E-mail:[email protected]

水道事業における重要な課題である漏水防止について、漏水防止業務. に従事する技術者を対象とし、漏水発見機器を見て ... 東京都世田谷区玉川田園調布1-19-1. 於 www.jwwa.or.jp -

#60.微笑台北缺點在PTT/mobile01評價與討論 - 房產建案資訊懶人包

看到屋主搏命演出建商窗框漏水處理不好屋主自己再補強. ... 微笑台北缺點在微笑台北漏水的實價登入和評價,MOBILE01、PTT. ... 23.0萬/坪· 田園調布No.2. 預售屋華廈. 於 homesale.reviewiki.com -

#61.23区個別断水・濁水情報 | くらしと水道 | 東京都水道局

番地先, 私道内給水管整備工事, 大田区大森北六丁目3番地先私道内給水管整備工事, 南部支所給水第一課漏水防止総括担当, リンク. 於 www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp -

#62.基隆市最新文章 - Mobile01 居家

各位好目前我遇到的問題是我當初請鐵工來處理屋頂漏水問題~而選擇了蓋斜頂式防漏水屋頂 ... 小弟我前二天經過深澳坑東峰街,看到一間美美的建案接待中心《田園調布》。 於 mobile8419.rssing.com -

#63.【24時間対応・見積もり無料など】田園調布駅で水漏れ修理 ...

田園調布 駅で水漏れ修理・水道工事業者を比較・検索するなら「EPARKくらしのレスキュー」!24時間対応や最短30分駆けつけ、出張費・見積もり・キャンセル無料など、安 ... 於 rescue.epark.jp -

#64.会 社 概 要 - FCR株式会社

東京都大田区田園調布3丁目41番2号. TEL 03-5483-0010. FAX 03-5483-0888. JR TEL 030-3030. E-mail : [email protected]. 於 www.fcr-corporation.co.jp -

#65.基隆6000坪造鎮三個樓層賣1088萬元 - 房地產

田園調布 位於基隆深澳坑一帶,近台62甲快速道路,基地約6,000坪,訴求低密度高綠覆造鎮開發,基地四周種植300株大樹。 亞青建設表示,田園調布規畫1、2樓 ... 於 house.udn.com