省長省主席的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李澍奕寫的 臺灣省主席年譜:邱創煥 和宋楚瑜的 天道酬勤:2020宋楚瑜參選紀實都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自國史館台灣文獻館 和商周出版所出版 。

國立成功大學 歷史學系 鄭梓所指導 陳咨仰的 戰後台灣軍人省主席時期的軍政關係研究(1957-1972) (2020),提出省長省主席關鍵因素是什麼,來自於台灣省政府、台灣警備總司令部、軍人省主席、威權體制、軍政關係。

而第二篇論文國立中山大學 中國與亞太區域研究所 徐正戎所指導 呂嘉穎的 我國憲政體制選擇之研究 (2019),提出因為有 憲政體制、半總統制、總統制、議會內閣制、憲法的重點而找出了 省長省主席的解答。

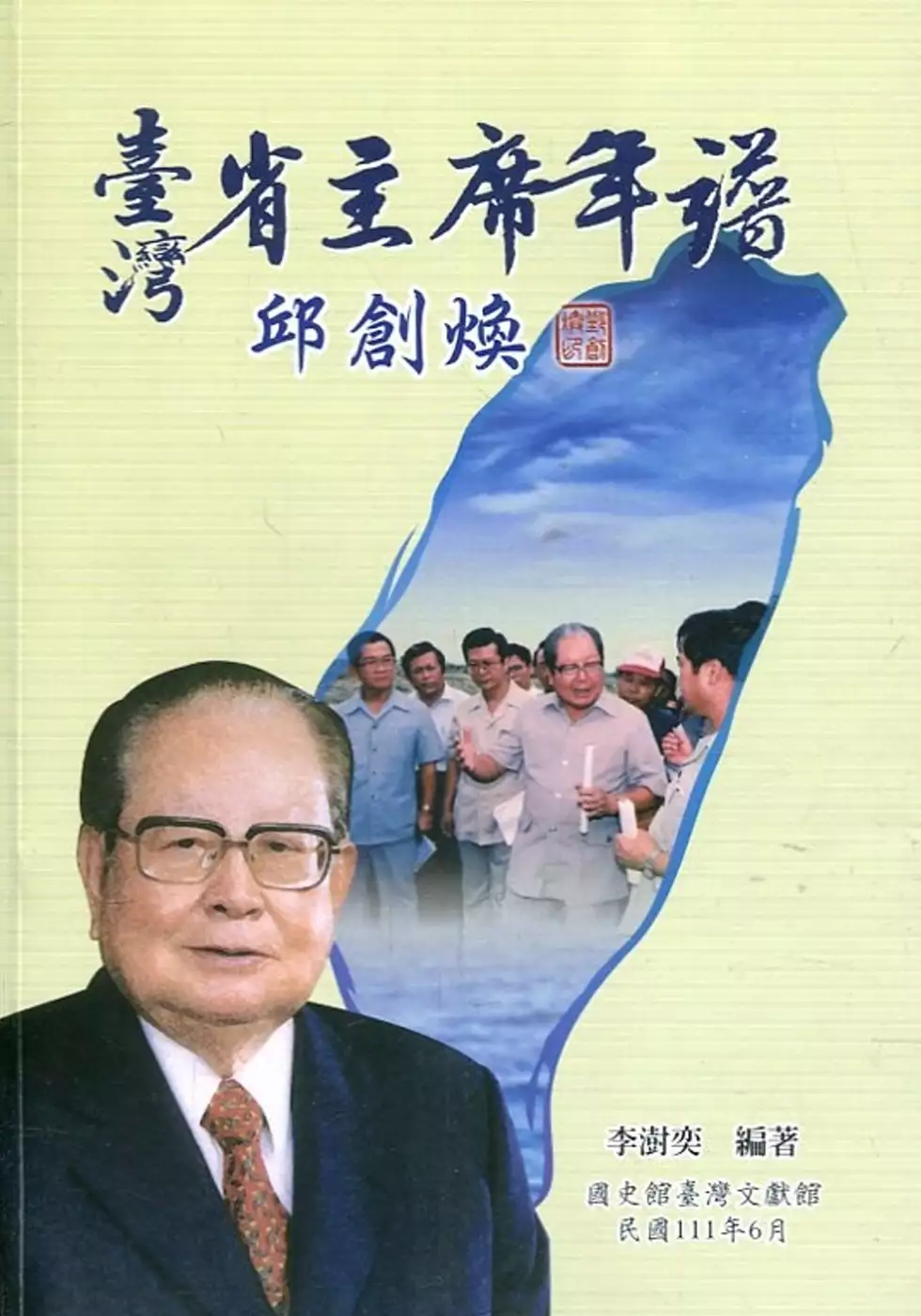

臺灣省主席年譜:邱創煥

為了解決省長省主席 的問題,作者李澍奕 這樣論述:

本書譜主邱創煥先生,為臺灣典型之常任文官,通過國家考試進入公務體系,一路兢兢業業,擔任行政院副院長時,曾代理行政院院長,位居人臣之極。在其省主席任內,適逢解嚴之後,面對勞工運動、農民運動,以及環境汙染、天然災害和工安意外等挑戰,仍秉持積極處理原則,力求革新與和諧。邱主席因其屢任要職,默默戮力從公,普遍被認為是一位平凡樸實的政府官員。在公務生涯中,開辦農民保險、殘障特考;制訂選舉罷免法、勞動基準法、殘障福利法;成立營建署、中央選舉委員會等,是人民有感的政績。

戰後台灣軍人省主席時期的軍政關係研究(1957-1972)

為了解決省長省主席 的問題,作者陳咨仰 這樣論述:

本研究討論戰後台灣政治史中,軍事強人蔣中正在1957-1972年之間,接連派出三位親信將領(周至柔、黃杰、陳大慶)擔任台灣省主席,直接治理省政府的殊統治格局-「軍人省主席」 時期。並從「軍人省主席」的治理,分析中央政府與軍人的關係。 本文依據歷史學者鄭梓的研究基礎,參考「恩庇侍從理論」與「傘狀威權理論」的模式,運用歷史研究法去分析、考證三位軍人省主席的相關官方文獻及個人日記、傳記,整理出軍人省主席的施政變化。並從這些變化之中,瞭解蔣氏父子對台灣社會的掌控及軍人在威權體制所擔任的角色。依上述議題的主軸,本文分為四個章加以探討。第一章論述蔣中正的軍事強人性格以及如何在台灣建立軍事化統治。第二章

到第四章,分別論述蔣中正身旁核心將領周至柔、黃杰、陳大慶等三人擔任省主席時,其省政治理風格、對於重大政治事件的處理,以及對省政府組織的管理。綜合這四章的論述與分析,進一步探討身為恩庇主的蔣中正如何控制省政府與台灣社會。 在第二章至第四章論述省政治理的同時,亦整理省府與情治單位的互動與聯繫。尤其周至柔、黃杰、陳大慶皆擔任過情治單位的主管,他們任省主席時,如何與情治單位聯繫,也為本研究論述的要點。此外在軍人管理方面,因為軍隊遷台後產生大量的「退除役軍人」,蔣家也使用省政府的資源來安置退除役軍人。對於情治單位、退除役軍人與省政聯繫的研究,有助於瞭解軍人省主席時期中,省政與軍人的關係,並進一步分析軍

人在蔣家威權軍國體制中的所擔任的重要角色與功能。 經過研究分析,本文發現軍事強人蔣中正,試圖運用軍人去控制台灣的政治社會與民間社會。但是台灣社會快速發展、國際局勢的變化及蔣中正車禍的影響,使統治者無法達成目的,需要改變統治模式提拔台灣籍政治人物。同時,軍人團體也在這段時期,借由軍事強人的安排在台灣社會定根,成為影響台灣地方政治的重要團體。

天道酬勤:2020宋楚瑜參選紀實

為了解決省長省主席 的問題,作者宋楚瑜 這樣論述:

離你最近的地方,路途最遠; 最簡單的音調,卻需要最艱苦的練習! ──泰戈爾 選舉這條路,宋楚瑜走了整整25年!他曾經參與中華民國重大選舉,一共獲得將近 1,780 萬張選票的肯定。對他而言,一張票,一世情。 2020年宋楚瑜第五次參選中華民國總統,他既不悲憤也不氣餒,內心反而舒坦自在,因為他知道這場選舉是距離從政初心最近的一次。 宋楚瑜從政的初心就是「天道酬勤」!這是他最愛說、也最愛寫、甚至願意花25年時間徹底實踐、內化於心的座右銘。身為一位從事政治工作40多年的政治老兵,他全程參與、並奉獻心力,促使臺灣由威權體制轉型成開放民主。《天道酬勤》這本書,留下他投身政治一步一腳印完整紀實

。

我國憲政體制選擇之研究

為了解決省長省主席 的問題,作者呂嘉穎 這樣論述:

我國自九七憲改以來,確立了以半總統制為主體的憲政體制,其特點為兼具總統制與議會內閣制特點的政府組織結構。對於中華民國而言,政治人物常於競選期間,提出憲政體制需要變革之話語,然細觀其紋理,卻可見相關言論僅告訴民眾應憲政體制需要變革的「結果」,而忽略了貿然改變憲法規範所可能衍生的影響或衝擊。本論文試圖論證現行憲政體制所產生的問題,理應優先由內部進行調整,並把社會、文化的差異性作為考量的判準,由內而外的進行修正,而非全然的以另一憲政體制取代現行之憲政體制。故本文結論為,應以半總統制作為我國憲政體制之根本,從政治環境等變因,加以修正現行爭議。首章為本文之緒論,試圖提出欲探討之問題及相關背景,藉以帶出

後文所希望分析比較的章節梗概。次章則採路徑依循的研究方法,從中華民國自推翻滿清後,於憲政體制之制定、修正及重大修憲時點、事件進行分析,探討歷次憲政體制之選擇與中華民國時空背景之交相影響。參章則以文獻回顧之方式,將半總統制之主類型、次類型加以爬梳,及探討自九七憲改以來,我國於憲政體制施行上,兩個最為主要,同時也常被視為「應」修憲的爭議,亦即權責問題及左右共治等問題。肆章則將議會內閣制視為我國憲政體制應轉換的標的進行分析,從理論到優缺點做闡述,再以探討修正後對我國可能造成的問題作結,佐證議會內閣制對我國而言並不可行。伍章從總統制作為分析的樣板,思考如若我國從半總統制轉變到總統制,在理論、優缺點、後

續影響等層面進行比較。陸章則回歸現實狀況進行研究,以我國制度、程序及社會等不同角度,試圖論證所謂的憲政體制變革,僅是政治人物所提出的政治語言,而非絕對、理應改變的情況。末章則為本文作者的結論及相關建議。期許本文之研究,能從一個相較全面的觀點,把可能造成的影響、衝擊加以整合、分析,並帶給後續研究者,另一種憲政體制的思考模式。縱使我國憲政體制在本文撰寫時,使用期間已逾二十餘年,且施行過程有所溘絆,但整體而言,卻能發現我國憲政局勢並未產生重大的問題。因此,民眾在面對到政治人物提出憲改的話語時,首先要思考對我國而言,是否真有改革的必要性及能否因應面臨的衝擊,倘若連現行憲政體制之問題都無法解決,又如何期

盼轉換為其他憲政體制之後,我國政府能把內生問題加以修整?因此,對中華民國來說,應先思考如何從我國半總統制所產生的問題,進行修補、重整,並使其運作予以順暢,藉此長治久安,而非拋出「我國憲政體制需要轉換」的問題,但主張修憲者,卻未曾帶給民眾相關論述之分析,而強加憲政體制轉換之必要於其上。