磺港溪流域的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳義芝寫的 晚來天隨筆:2020年日記 和伊能嘉矩的 臺灣文化志(全三卷,全新審定版):聳立在臺灣研究史上不朽的金字塔,伊能嘉矩畢生心血的集大成之作都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自爾雅 和大家出版所出版 。

國立中正大學 地球與環境科學研究所 許昺慕所指導 張仁韋的 火山地區及蛇紋岩區之極端環境微生物生態群落組成暨豐度與代謝機制預測 (2019),提出磺港溪流域關鍵因素是什麼,來自於陽明山流域、蛇紋岩、微生物菌群、代謝功能預測、次世代定序。

而第二篇論文國立中正大學 地球與環境科學研究所 許昺慕所指導 李冠穎的 以宏基因組探討天然重金屬富集之地質環境菌相組成差異與基因分析 (2017),提出因為有 磺港溪、蛇紋岩、重金屬富集區、微生物菌群、功能性基因分析、次世代定序的重點而找出了 磺港溪流域的解答。

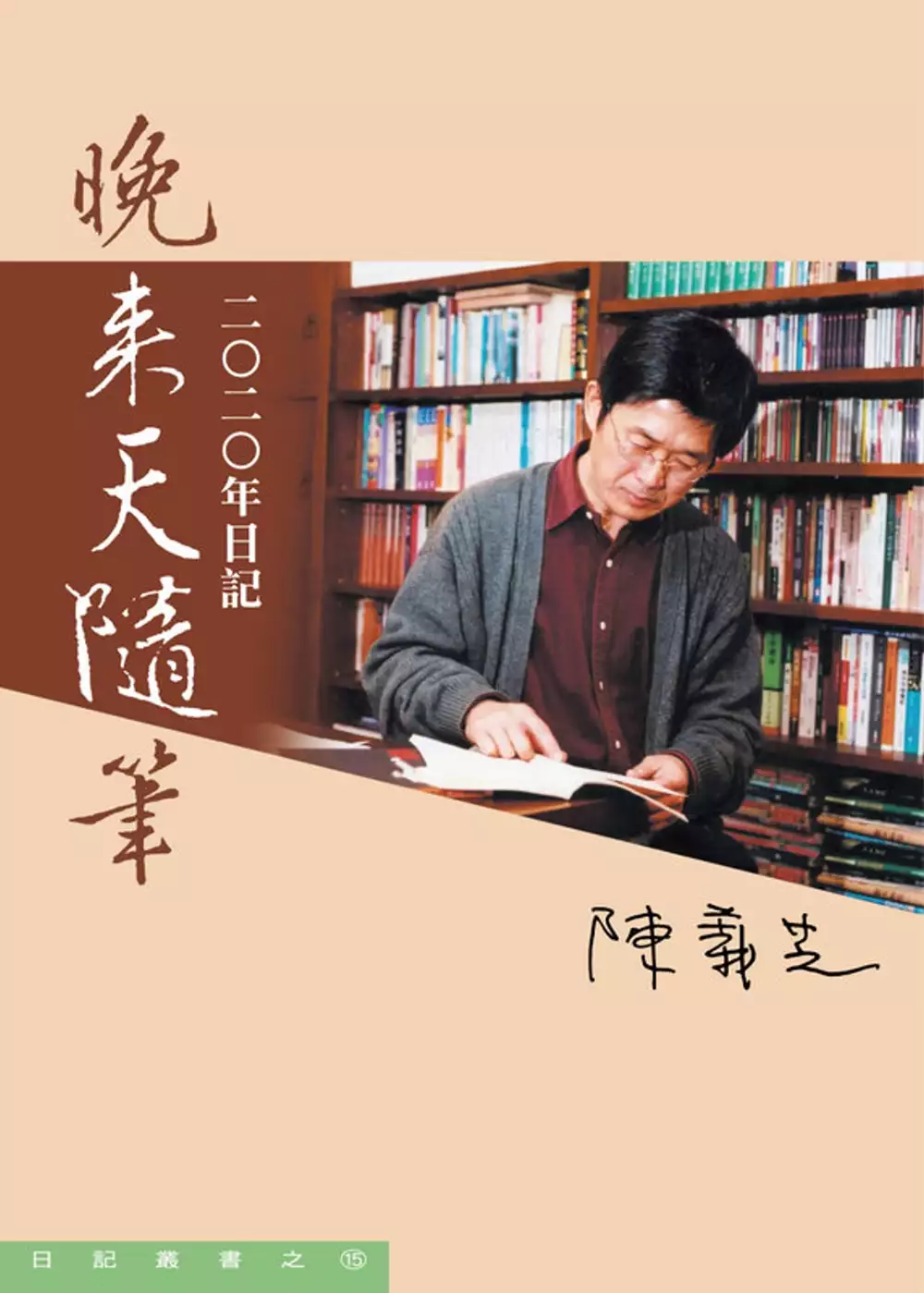

晚來天隨筆:2020年日記

為了解決磺港溪流域 的問題,作者陳義芝 這樣論述:

由於順著心境變化,並未強迫每天記錄,也就時長時短的隨筆形式於焉成形,它可以是瞬間偶然的感觸,也可以是長年積累的思考。 在陳義芝筆下的二○二○年,是災厄病苦的一年,也是你我應該記得的一年,走過低谷邁開腳步,準備迎接全新的未來。

火山地區及蛇紋岩區之極端環境微生物生態群落組成暨豐度與代謝機制預測

為了解決磺港溪流域 的問題,作者張仁韋 這樣論述:

極端環境為不適合生物生存的棲息地,但在此環境中仍有許多微生物存在,近幾十年對於極端環境的微生物研究蓬勃發展。在台灣亦有許多地區符合極端環境的條件,其中陽明山國家公園與花東蛇紋岩區是最經典的例子,分別為高濃度的硫、砷、鐵、鉛及鎳、鈷、鉻等重金屬富集之極端環境。本研究延續前人已研究過抗性潛勢分析區域為主體,包含:磺港溪流域、花蓮清水溪、台東嘉武溪與銅安山為目標樣區,並新增了三個樣區,分別為陽明山地區的大油坑、小油坑流域與台東蛇紋岩區域的石頭山。本研究主要採集環境中的水體、生物膜、岩石、土壤與植物根部進行菌相組成、相關元素分析,並進行功能性預測。由陽明山全區水體菌相分析研究中,可發現溫泉與河流中的

優勢門有所區別,溫泉水體的優勢菌門為Crenarchaeota、Firmicutes與Nanoarchaeota,這些菌門與環境較為相同的黃石公園微生物研究呈現相似結果;大油坑與小油坑岩石、土壤與植物根部菌相分析研究中,發現其優勢門為Proteobacteria、Actinobacteria、Acidobacteria、Cyanobacteria與Planctomycetes,其中在大油坑與小油坑植物根部與植物根部土壤中的Acidobacteria佔比都較高,在國外的研究確認了Acidobacteria可以與植物根部相互作用並促進植物生長。另外,在花東蛇紋岩區域樣本主要組成菌門為Proteob

acteria、Acidobacteria、Actinobacteria、Bacteroidetes、Chloroflexi、Planctomycetes、Verrucomicrobia與Cyanobacteria,在地理位置不同的蛇紋岩區域,各菌相大多都為相似的狀態,經過與國外研究比較過後,在清水溪植物根部中的固氮與反硝化菌和國外蛇紋岩區的土壤的菌相組成相似。最後,本研究透過Qiime2結合PICRUSt 2進行菌相組成中的代謝路徑分析在陽明山區域水體樣本中可以獲得443條代謝路徑,其中與硫相關代謝路徑經分析後獲得7條代謝路徑,綜整溫泉與河流菌相代謝差異發現主要差異有:1.溫泉點(高硫區域)

之硫氧化超途徑皆高於辛烷氧化途徑、2.靠近溫泉點之樣本的硫酸鹽吸收超途徑與辛烷氧化途徑代謝能力越高。另外,在陽明山區域岩石、土壤與植物樣本共獲得417條代謝路徑,其中7條代謝路徑與硫相關代謝相關,綜整陽明山岩石土壤與植物根部菌相的代謝路徑差異包括:1.土壤與岩石具有硫酸鹽吸收超途徑與辛烷氧化代謝功能、2.土壤菌相硫氧化超途徑受到植物根部影響。在花東蛇紋岩區岩石、土壤與植物樣本獲得430條代謝路徑,其中5條與鈷代謝相關路徑有關綜整岩石與土壤在蛇紋岩菌相中鈷代謝能力差異包含:1.銅安山岩石與風化土壤菌相的鈷代謝能力相近、2.清水溪礦場與銅安山代謝功能因為人為影響造成差異、3.清水溪礦場裸露岩石與土

壤鈷代謝能力因植物菌相而有所差異。

臺灣文化志(全三卷,全新審定版):聳立在臺灣研究史上不朽的金字塔,伊能嘉矩畢生心血的集大成之作

為了解決磺港溪流域 的問題,作者伊能嘉矩 這樣論述:

在臺灣研究領域的各個角落,無處不見伊能嘉矩留下的巨大身影。 《臺灣文化志》是其一生的事業,更是聳立在臺灣研究史上不朽的「金字塔」。 伊能嘉矩是臺灣研究領域的先行者,是日治時期在臺日本研究者中「用力最勤,成就最大的第一人」。他隨著日本帝國的擴張來到臺灣,開始了在臺灣的調查研究,並成為當時的「臺灣通」,其影響力至今不墜,被譽為偉大的臺灣學開拓者。 《臺灣文化志》是伊能嘉矩的代表作,更是其三十多年研究及寫作生涯的集大成之作,論述時序涵蓋荷蘭時期、鄭氏王朝、清領時期與日治初期,為一全方面之文化百科全書。其歷史寫作受到人類學知識背景與方法的影響,而且有意識地將臺灣

放在世界史的格局下來考察,在本書完成了多重空間尺度、多元族群競爭互動、自然與人文地理、乃至集團與個人、制度、習俗與風氣等具有整體性的臺灣歷史民族誌的知識建構。 《臺灣文化志》日文原書出版於一九二八年,雖然《臺灣文化志》在戰後臺灣受到學者高度重視,曾被視為與連橫的《臺灣通史》齊名之作,但相較於《臺灣通史》,伊能嘉矩透過實地踏查,保存精準時代記錄的《臺灣文化志》在很長一段時間僅於學術圈內流通。一九九○年代之後《臺灣文化志》完成全書中譯,讓一般讀者也能從伊能嘉矩龐大的調查與研究成果獲取臺灣文史知識。 全新審訂版仍分三卷出版,上卷置重點於荷蘭及鄭氏王朝時期的臺灣歷史,以及清朝對於臺灣的政治

與軍事治理;中卷則以清朝治下臺灣的教育、社會政策、民俗信仰、經濟治理與交通為論述之中心;下卷之重點則為清朝治下臺灣的對外關係、拓墾與理蕃政策,以及臺灣割讓與日本領臺。 全新審訂版不僅重新校訂全書內容,加入兩篇專文導讀,修訂先前譯本若干具有時代限制之文字,更旨在還原伊能嘉矩的用語與史觀,以求忠實呈現《臺灣文化志》的完整面貌。將未經曲解的伊能嘉矩提交在讀者面前,是在後殖民的臺灣重新認識、重新理解伊能嘉矩的必要條件,也是重新面對、重新建構這座島嶼的身世與歷史的必經道路。 「我們要前進!」前進在臺灣研究領域的這片山林裡。這裡有日照、有樹影,有溪流、也有原野。伊能嘉矩的《臺灣文化志》橫亙在此

地,提醒著後來的研究者與踏查者,要不斷迎向它、進入它,超越它。 重要事件 2017年為伊能嘉矩一百五十歲冥誕,2018年為《臺灣文化志》出版九十週年。 本書特色 一、二○一七年伊能嘉矩一百五十歲冥誕,二○一八年《臺灣文化志》出版九十週年特別紀念版。 二、上卷收入國史館館長吳密察、本書審訂者陳偉智長篇專文導讀。 三、全新裝幀、全新設計,以海洋、原野與山脈三項臺灣自然景色的元素,象徵伊能嘉矩《臺灣文化志》三冊的「金字塔」巨構。 ■名家推薦── 伊能嘉矩的臺灣研究成果在過去基本上只是學術研究工作者的參考材料,因此伊能的著作大概只是復刻再版後在學術界的小範圍內流通。但

是,進入一九九○年代以後,伊能嘉矩的著作就以中譯的形式在臺灣出版了。這說明了廣大的臺灣社會,也想要從伊能嘉矩龐大的調查成果獲取臺灣文史知識。──吳密察 國史館館長 《臺灣文化志》這部臺灣研究的經典著作,其重要性除了提供整體性的臺灣歷史文化發展的解釋外,更在於影響了近百年來臺灣研究的知識生產框架。……今日閱讀伊能嘉矩的意義在於從批判性地閱讀中超越其觀點,並藉此瞭解構成我們今日歷史文化意識的軌跡,進而建構屬於這個時代的、屬於我們自己的,對於臺灣的歷史文化知識。──陳偉智 美國紐約大學歷史學博士候選人、本書審訂者 ■伊能嘉矩及《臺灣文化志》所獲讚譽如下── 《臺灣文化志》在某個意義上是

一部文化的百科全書,亦是Almanac(年鑑),更是Archives(檔案)。換言之:稱其為現代化的《臺灣文獻通考》,想亦無不當。──福田德三 日本慶應義塾大學教授、經濟學及經濟史學者 在臺灣的人文科學研究史上,不能不提伊能氏之名字。──金關丈夫 臺北帝國大學醫學部教授、體質人類學者 臺灣史及高砂族研究的偉大先驅者。──馬淵東一 日本都立大學教授、臺灣原住民研究學者 (伊能嘉矩)縱貫三十年之臺灣研究總成果,以及畢生之學術業績總成果。實際上是呈現於三卷的《臺灣文化志》。──楊雲萍 臺灣大學歷史學系教授、臺灣史學者 伊能嘉矩實是偉大的「臺灣學」開拓者。──曹永和 臺灣歷史學

家、中央研究院院士 凡是要瞭解臺灣、要研究臺灣的近代史、臺灣文化,以及臺灣各族群的人,莫不預先翻閱伊能嘉矩學術上的成果。他為臺灣研究所展現的先驅精神與風範,仍然留存於臺灣,雖然歷經一百年,仍然存活於臺灣及日本的臺灣文化研究者心內。──楊南郡 作家、翻譯家,譯有伊能嘉矩著作多種

以宏基因組探討天然重金屬富集之地質環境菌相組成差異與基因分析

為了解決磺港溪流域 的問題,作者李冠穎 這樣論述:

在大屯火山及其鄰近流域與臺灣東部蛇紋岩區的地球化學相關研究中,發現在這些區域分別有高濃度的硫、砷、重金屬鐵、鉛與鎳、鈷、鉻的富集。本研究鎖定磺港溪流域、花蓮清水溪、台東嘉武溪與銅安山為目標樣區,對其環境中之微生物進行採樣,並分析其菌相與評估相關功能性基因的存在潛勢。由磺港溪菌相分析研究中,可發現其優勢門分別為Cyanobacteria/Chloroplast、Firmicutes和Proteobacteria。並在地熱谷與磺港溪下游發現由環境耐受性較強之細菌與嗜熱嗜酸菌組成的特有族群。另外在台灣東部蛇紋岩區之環境中主要組成菌門則是Proteobacteria、Actinobacteria、B

acteroidetes、Acidobacteria、Firmicutes,而特殊耐重金屬細菌則有Altererythrobacter、Nocardioides、Deinococcus、Arthrobacter。最後透過以KEGG資料庫建立之重金屬抗性潛勢評估,則發現磺港溪流中,其砷、鐵、硫之抗性基因主要會表現在水體菌相中,而鉛的抗性主要表現在生物膜中;在蛇紋岩的樣本中其鉻、鎳、鈷之重金屬潛勢在岩石中的抗性潛勢均比土壤中高。透過調查重金屬富集之地質環境之菌相組成差異與基因分析,可了解自然環境下微生物對於重金屬之抵抗能力,並可提供未來進行重金屬微生物處理之相關參考。