礁溪站前停車場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查 和北川富朗的 北川富朗大地藝術祭:越後妻有三年展的10種創新思維都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自田園城市 和遠流所出版 。

中原大學 室內設計研究所 倪晶瑋所指導 范戎狄的 貳樓餐廳-陽明山美軍宿舍C10房舍改造 (2021),提出礁溪站前停車場關鍵因素是什麼,來自於陽明山美軍宿舍、品牌形轉、貳樓餐廳、大客廳。小角落。

而第二篇論文世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 陳旭東的 踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事 (2021),提出因為有 徒步旅行、臺灣徒步環島、風景、紀事的重點而找出了 礁溪站前停車場的解答。

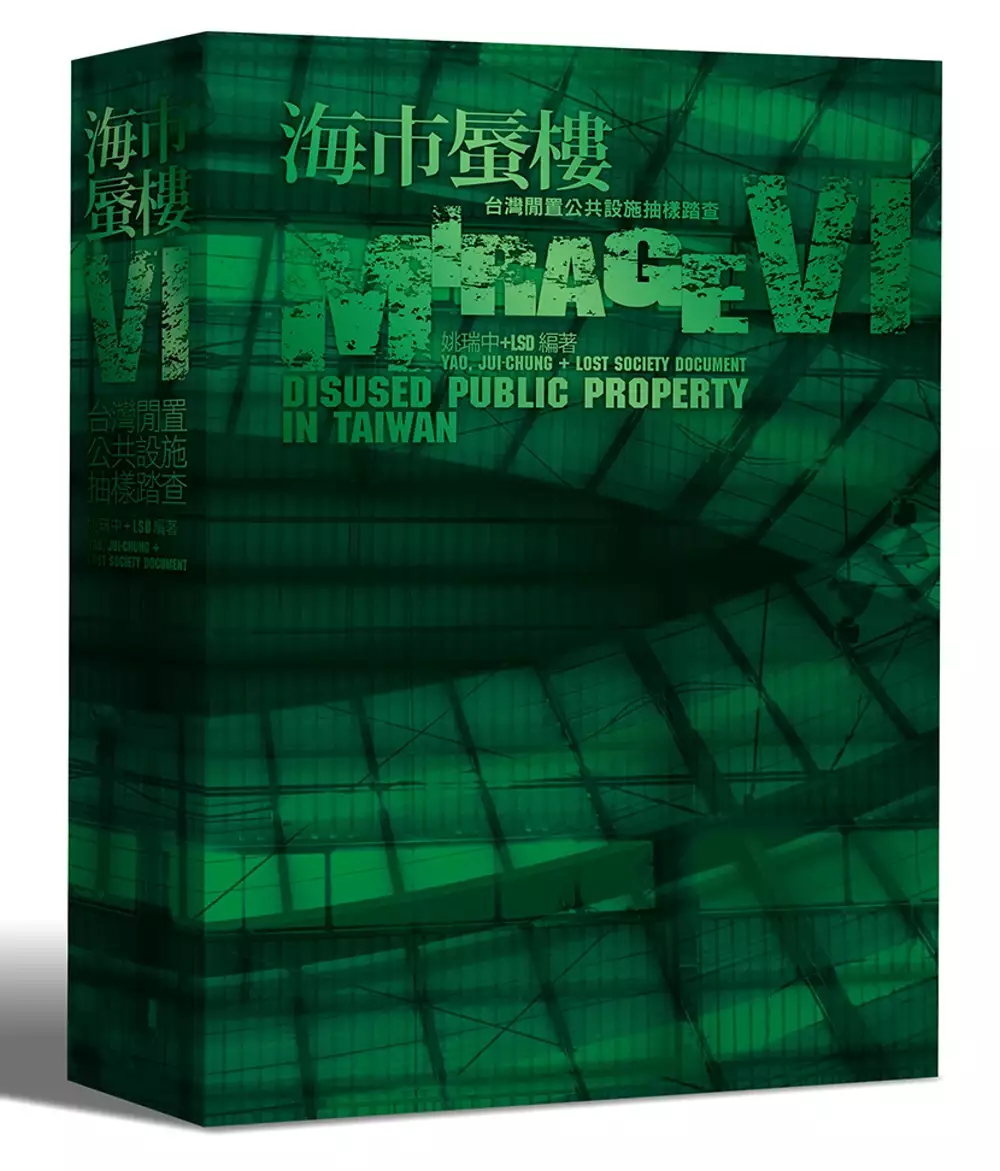

海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決礁溪站前停車場 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

自2010年持續至今的藝術計畫 《海市蜃樓》系列作第六集 由藝術家姚瑞中帶領「失落社會檔案室」之《海市蜃樓:台灣閒置公共設施抽樣踏查》藝術計畫,至今已揭露全台超過五百座閒置公共設施。2018年推出第六集,推翻了第五集出版時宣告不再出版的諾言,直指公共空間所面臨的問題,在政黨輪替後依舊未獲改善。 經過第三次政黨輪替後,新政府在上任將滿週年的2017年三月,編列了高達八千餘億元的「前瞻基礎建設特別條例草案」,其不畏朝野論戰,短短四個月強行通過並迅速執行。因此《海市蜃樓》第六集即是對此項法案所衍生的議題,與現實中存在且尚未解決、正在活化,以及已活化之公共設施,進行新一輪的統整。

本集彙整115處完全閒置、低度使用、延宕開發以及解除列管與活化的閒置空間案例,包括由不當政策而導致的遊憩設施、工商園區、交通建設,以及在少子化等社會現狀下所產生的閒置學校⋯⋯除了提供公眾反思的參考之外,也促使尚在追尋未來的年輕學子,透過攝影與文字,開啓對家鄉及生活環境的省思。

礁溪站前停車場進入發燒排行的影片

芮芮IG 👉🏻 rebecca_tsai

https://www.instagram.com/rebecca_tsai/

-

在日籍攝影師小林賢伍的鏡頭下,抹茶山的名氣不脛而走,成了最近火紅的拍照熱點🔥,其實這座山(五峰旗山)在山友的口中並不陌生,一直以來都是宜蘭礁溪的熱門踏青首選。

聖母山莊國家步道,又稱「聖母登山步道」,位於宜蘭礁溪五峰旗風景區附近。從五峰旗瀑布風景區進入,須先步行4公里產業道路,才能抵達通天橋登山口,以及後段上行1.6公里的山徑,才會抵達聖母山莊及聖母峰。

前段產業道路路況相當好走,地面區段鋪設柏油、水泥或碎石;但是後段的山徑路況就比較難走些,除了爬升陡峭,部分路段有點泥濘,路面溼滑易摔跤,建議穿有抓地力的鞋子。

以下整理懶人包資訊:

👉飲水:至少1000ml,沿途會大量喝水,無其他補水處,只有天主堂有飲水機,水要帶夠!

👉裝備:防水防滑好穿耐走的登山鞋或雨鞋、通風防曬的服裝、遮陽帽、擦汗毛巾、登山杖。

👉糧食:整趟來回需花6-7小時,需自備午餐和沿途補充熱量的點心。

👉注意事項:過中午後山頂容易起霧,建議8點前開始爬山,早點下山。

👉貼心提醒:只想拍美照者切勿輕易嘗試,這是一場體力、耐力、耐熱的艱困考驗。

👉適合月份:怕曬或擔心道路溼滑者,建議秋末冬日的時候來爬山,春夏季降雨量多,易造成地面溼滑。

👉路程和交通:

📍【一般路程參考時間】(Walking reference time)

五峰旗風景區→25分鐘→聖母朝聖地→70分鐘→通天橋→35分鐘→涼亭(0.7K處)→55分鐘→聖母山莊→10分鐘→聖母峰,單程約3.5小時(來回約7小時,含休息) Wufengqi Scenic Area→25 minutes→Holy Land of the Virgin Mary→70 minutes→Tongtian Bridge→35 minutes→The pavilion (at 0.7K)→55 minutes→The St Marian Mountain Villa→10 minutes→The St. Marian Peak, about 3.5 hours one way (about 7 hours round trip include rest time)

📍【交通資訊】(Traffic Information)

✨大眾運輸:從礁溪轉運站或礁溪火車站搭乘台灣好行巴士至五峰旗風景區。

✨自行開車:Goolge 衛星導航「五峰旗停車場」(收費停車場),步行600公尺至五峰旗風景區步道入口。非假日時,可以行駛至風景區入口左側下方的得子口溪溪岸空地免費停車。

貳樓餐廳-陽明山美軍宿舍C10房舍改造

為了解決礁溪站前停車場 的問題,作者范戎狄 這樣論述:

陽明山山仔后美軍宿舍群以1950年代美國城郊住宅樣貌興建,後因美軍撤離而逐漸成為閒置資產。近年因歷史建築再利用意識興起,美軍宿舍迎來修復改造契機,現多以餐飲產業模式活化,成為觀光旅遊景點。本設計論文以修復後的美軍宿舍C10房舍為基地,經文獻探討、田野調查、基地與案例分析,剖析其歷史文化涵構及草山小鎮觀光商圈經營現況,選定貳樓餐廳並以特色店模式導入C10房舍,將品牌内容融合基地、草山小鎮與陽明山特色,創造「都市後花園」非日常餐飲體驗。最後經概念、策略訂定、空間定性定量等階段,對C10房舍進行室內空間設計模擬,主要研究成果為:1)找出符合C10房舍與草山小鎮觀光商圈特色的餐飲品牌;2)貳樓餐廳的

品牌形轉;3)「家」與「大客廳。小角落」的設計概念實踐。

北川富朗大地藝術祭:越後妻有三年展的10種創新思維

為了解決礁溪站前停車場 的問題,作者北川富朗 這樣論述:

為大地策展,以藝術開創地方! 世界最大戶外藝術節發起人的第一手全記錄 文創、社造工作者的實踐典範 / 旅行、藝術愛好者的完整收藏 全球最大國際戶外藝術節、三年一度的「越後妻有大地藝術祭」,以農田作為舞台、藝術作為橋樑,連繫人與大自然;透過藝術的力量、當地居民的智慧及社區的資源,振興日漸凋敝、人口外流的日本新潟縣越後妻有地區。 國際知名策展大師、大地藝術祭發起人暨藝術總監北川富朗,鉅細靡遺地敘述這個「以藝術開創地方」的宏大計畫,如何從提出構思、促成藝術家和當地居民的共同參與,到吸引160萬人感受大地藝術之里。本書收錄大地藝術祭的企劃軌跡、實踐歷程及五屆活動的精彩作品,猶如一

場視覺饗宴。隨著書頁翻動,大師現身說法、匯集歸納10種創新思維,分享如何藉藝術超越地區、世代與領域的隔閡,串連起人與人之間的協同合作模式,是所有文創產業與地方再造工作者借鏡的典範! 名人推薦 一襲白西裝,一頂白方帽,一雙白皮鞋,脖子上繫著一條紅色寬領帶,左肩背著皮革軟包,蹣跚的從機場入境大廳走來。紅白配色的服裝及表情嚴肅不做客套寒暄,這是多年前,和北川富朗初見面時的第一印象。 越後大地和瀨戶內兩大藝術祭的開幕式,往往看到他躲在角落邊,抽著煙默默地看著熱鬧的外頭。從年輕氣盛的學運領導人,到年邁穩健的藝術祭策展人,這一路近五十年的藝術運動歷程,可以從隱藏在裊裊香煙中的眼神裡,略窺一二。

兩大藝術祭造就了非凡的成果,也指引了一條非都市資本,去主流中心的藝術可能性。而如此規模龐大的藝術祭中,北川富朗只幽幽地說:「透過藝術,希望那些被遺忘的地方能拾回希望,被冷落的孤寂老人們能綻放笑容。」字句間,是浪漫理想主義者的靈魂。 一場偉大的藝術革命運動,只要一句平凡的話語,就能撼動人心。──林舜龍(大地藝術祭、瀨戶內國際藝術祭參展藝術家) 從大地藝術祭到瀨戶內國際藝術祭正好提供了臺灣的文化創意產業活生生、大格局的例子。臺灣文化創意產業是指「源自創意或文化積累,透過智慧財產之形成及運用,具有創造財富與就業機會之潛力,並促進全民美學素養,使國民生活環境提升之產業」。 大地藝術

祭是源自北川富朗的藝術教養、西方藝術策展經驗、新潟家鄉的憶象,社會變遷的理解和人文關懷等等的文化底蘊、轉化和構思的創意。 經過多年的孵化、意會、組合,創造了許多工作機會、文化加值與體驗觀光所帶來的財富。其解決社會問題、創新價值和社會影響力是社會創新的典範,更進一步促進了全民美學素養和提升國民生活環境,並且形塑了藝術造鎮、生態策展和文化外交的經營模式。 歷經兩千多場與利害關係人的對話、說明、協調和共創,最後還是比預期晚一年開幕,但他卻抱持「能做就做」的態度,樂觀成功地舉辦第一屆的大地藝術祭。 大地藝術祭舉辦10年之後,他的創意和經營模式得到企業家福武總一郎對家鄉的期望,而促成了瀨戶內國際

藝術祭,這就是創新擴散。 這本書不是從文創產業的產業端出發,因此沒有強調其中眾多的小確幸和大格局創新的專利智財,而是從大地藝術季10個創新思維角度切入,特別值得臺灣有意從事文化創意產業的「藝產官學研教民」參考。──吳靜吉(政大創新與創造力研究中心教授) 北川富朗教授以高度的藝術家熱情、創造力及政治家的淑世理想,懷抱著一份純粹的信念──要讓偏鄉的老人微笑起來。二十年來,他策動的「大地藝術祭」以藝術的公共化為手段,以人道關懷為本,超過2000次馬拉松式的跨領域在地溝通,北川以藝術的力量成功的翻轉了川端康成筆下的雪國。 北川跨越了城市與鄉村的鴻溝,國際與在地的藩籬,開啟了藝術與農民的對

話,促成企業與藝術的合作,更持續地處理政府與民間的磨合與挑戰,大地藝術祭以嶄新的模式跨越了藝術與社會的疆界。讓越後妻有青年漸漸返鄉了,廢校空屋活起來了,山村燃起了希望,區域振興了,老人微笑了……。 2009年我因返鄉策展「村落美學──礁溪桂竹林國際藝術創作營」,造訪越後妻有而促成了宜蘭縣礁溪鄉大忠村、六結村與日本穴山村締結姊妹藝術村,初識北川先生,雖嚴肅外表,卻內心溫暖,因其深厚的藝術人文底蘊,才能開展出大地藝術祭恢宏的氣度與對人類不凡的影響力。 身為策展工作者,謹以此文向北川先生致敬,因其無比的耐力,智慧與創造力及對土地與人民的大愛。──林秋芳(宜蘭縣政府文化局局長) 振興地方

經濟或觀光,真的只能靠開闢樂園或建設賭場嗎? ──這是我在旅行的過程中,常常會思考的問題。但,日本人的答案顯然並非如此。近年來由於帶團工作或自助旅行,有機會造訪日本的偏鄉或小島,親眼見證、親身體驗到建築與地景藝術和地方風土與人文結合,並且吸引來自日本甚至世界各地訪客的實例;對於原本學習美術設計、現又從事觀光旅遊產業工作的我,有著難以言喻的深刻感動。 正如北川先生在書中寫到,「我想讓那些一戶戶人家逐漸消失的村落中的老爺爺和老奶奶有開心的回憶,即使只是短期間也好」──其實並不需要過高的陳義,只是依循著如此單純的理念,便創造了當地人、訪客、土地與藝術家之間的邂逅。這般美麗的情境,我也希望在我

們的土地上能到處實現。──工頭堅(資深部落客、國際領隊,《欣旅遊》總編輯) 在國家產業分工擠壓的過程中,山村變荒村,微笑失落,產業蕭條。 我們的四季,我們的雪,我們的老屋,我們的田園,喚起了,團結了,感動了,一顆顆的心靈。 梯田中的人形、高空中的蜻蜓、老屋中的刻痕,幻化了;原本的懷疑、原本的生疏,在一次次的溝通協調中,幻化了,荒村變成藝術村。 14年來的累積,協同合作的社群共同治理模式,撐起了可持續發展的網絡,新的信任,新的文化,新的生態,新的經濟,帶來新的希望;藝術成為路標,人來了,讓人恢復了對土地的信心,充滿笑容的新故鄉,正在形成。 向北川富朗們致敬,在面對全球化及災

難化的世界中,這些「集體英雄」正在創造一個新文明。──廖嘉展(新港文教基金會董事長) 東方的「大地藝術祭」、西方的「瀨戶內國際藝術祭」是用現代美術使地方再生的方程式!──福武總一郎(福武書店創辦人∕瀨戶內國際藝術祭總製作人) 「大地藝術祭」顯示地方進步之路。──關口芳史(新潟縣十日町市長∕大地藝術祭執行委員長)

踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事

為了解決礁溪站前停車場 的問題,作者陳旭東 這樣論述:

觀光旅遊乃現代世界之潮流,徒步旅行是其中一項方興未艾的活動,本研究採質性直接參與觀察自述法,探討臺灣徒步環島旅行情況。研究者用三度徒步環島事件,真切實際操作全部過程,持田野調查、自我紀事與民族誌分析方法進行探究,以專業實務報告形式呈現。 本專業實務報告內容,設限於研究臺灣徒步環島為議題,全文區分五章節。第一章標題為啟航,簡略敘述古今中外徒步旅行發展概況,徒步環島研究緣起動機、目的,徒步環島研究規劃與範圍。第二章為徒步環島行前的籌策,舉凡選擇徒步環島時機、路線方向、使用天數、宗旨、預算、住宿、安全;以及物品裝備器材的匯集、生理體能狀況的鍛鍊、心理層次的健全調適、資訊運用等,妥善擬

定徒步環島出發前準備工作。第三章為研究者三度臺灣徒步環島紀事,分別為2017年33天、2018年50天、2019年42天行程,援引自我網路臉書(Facebook)每日記載內容,佐以研究者拍攝之圖片,陳述徒步環島所遭遇事件、景物。第四章為研究者三次徒步環島見過特殊的「風景」,是臺灣耀眼、溫馨、離奇、驚魂、美麗、感傷、難忘的在地痕跡,是徒步者生命中珍貴難逢的歷史故事。第五章為落幕結語,有研究者三次徒步環島事實發現、心得、省思,述出研究者粗淺看法、意見。為日後徒步環島執行者;徒步環島研究者,提供個體些許淺顯建議,對臺灣徒步環島旅遊未來發展趨勢,以星星之火達導引作用,略盡個人微薄貢獻。 本專業實

務報告,表達對臺灣徒步環島旅行個己歷程經驗,使無法從事活動而嚮往者,藉閱讀實務報告內容;明白徒步環島者日常行跡,彌補懷抱夢想未嘗展現之缺憾。本專業實務報告豐富資訊、詳述細節,足以提供往後欲從事徒步環島者依循參考,事半功倍圓滿安全達成徒步環島壯舉。本專業實務報告文獻,匯聚大量徒步環島真實事件;點點滴滴臺灣在地風土人情,可讓接續研究者瞭解徒步環島旅遊素材,如何深入探究踏出更美好風景?期待後繼研究臺灣徒步環島者發現。