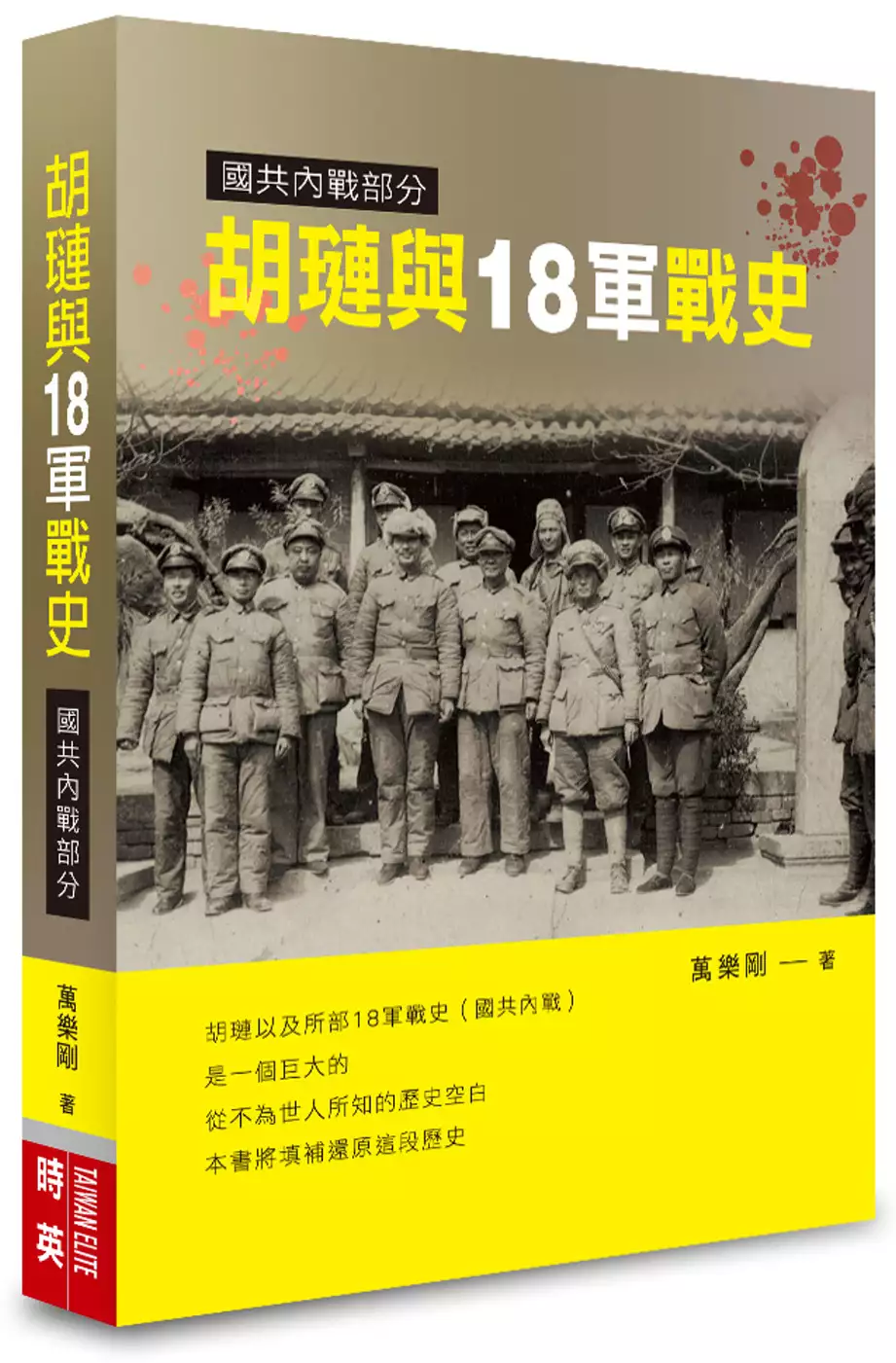

福建省主席的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦萬樂剛寫的 胡璉與18軍戰史:國共內戰部分 和郁達夫的 故都的秋都 可以從中找到所需的評價。

另外網站田向利当选四川省政协主席 - 新华网也說明:9 小時前 — 田向利当选四川省政协主席---政协四川省第十二届委员会第五次会议1月20日选举田向利(女)为省政协主席。

這兩本書分別來自時英 和三秦所出版 。

中國文化大學 史學系 陳立文所指導 連俊杰的 嚴家淦與美援運用委員會(1948-1963) (2018),提出福建省主席關鍵因素是什麼,來自於嚴家淦、美援運用委員會。

而第二篇論文國立清華大學 社會學研究所 姚人多所指導 馮瓊瑩的 展示「統治時間」:日據時代「始政週年記念博覽會」的治理技術 (2005),提出因為有 殖民統治、治理技術、統治時間、始政週年紀念博覽會的重點而找出了 福建省主席的解答。

最後網站台盟福建省十届十次全委会在福州召开 - 人民政协报則補充:会议传达学习中共十九届六中全会、中共福建省第十一次代表大会和台盟十届 ... 台盟中央副主席、台盟福建省委会主委郑建闽出席会议并作台盟福建省第十 ...

胡璉與18軍戰史:國共內戰部分

為了解決福建省主席 的問題,作者萬樂剛 這樣論述:

國民革命軍(簡稱國軍)的五大主力中,第5軍、第74軍、新1軍、新6軍,都是抗戰爆發後,才正式設立的軍級部隊,只有國民革命軍第18軍的歷史可以說是最為悠久,早在1930年即由陳誠建立,並由此開枝散葉,成為中央軍嫡系內的最大軍隊派系--「土木系」。所謂的「土木系」,是指主要出身於國軍第18軍第11師的將領集團,因「土」字拆開就是「十一」,「木」字拆為就是「十八」,故而得名。這是陳誠賴以起家的部隊,在陳誠開明的領導以及嚴格的訓練下、18軍成了當時國軍的勁旅,歷經中原大戰、五次圍剿、八年抗戰、國共內戰,18軍在每個階段都有出色的戰績,即使國共內戰尾聲,18軍在淮海戰場上被共軍包

圍於雙堆集,幾乎全軍覆沒,但重建後迅速恢復戰力,在奠定兩岸分治的重大戰役---古寧頭大捷中,再次獲得決定性勝利,扮演了關鍵性的救世主角色。 18軍參加的戰役戰鬥,也就是說他的戰史,始於北伐,直至戡亂,多到幾千次,最著名的有抗日戰爭的石牌戰役、戡亂戰役的南麻戰役和金門古寧頭戰役。 由於這是個巨大的工程,實在無法一一完成,再說中原大戰、五次圍剿、八年抗戰部分由於沒有禁忌,兩岸前人所述所評甚多,似乎也無贅述之必要。而兩岸由於各種原因,過去從未有過一本像樣的、完整的、正確的有關18軍戰史國共內戰部分的專著。 本書將專門介紹共軍所稱呼的五大主力之一整編11師、整18軍在國共內戰(戡亂戰

役)中所取得的巨大戰績。 希望憑藉一己之力填補一段民國軍事史的巨大空白。 胡璉是什麼人,想必所有軍戰史愛好者都已經清楚,就是那個被毛澤東譽為「狡如狐,猛如虎」的國軍名將。胡璉是陝西華縣人,字伯玉,畢業於黃埔四期,和共軍名將林彪一樣,同為黃埔四期高材生。胡璉一生奮戰,指揮所部無論是參與中原大戰、五次圍剿、八年抗戰還是戡亂戰役,都是所向無敵,從無敗績,這在國軍將領中是極為罕見的。 胡璉的聲名由於抗戰的卓越戰功而鵲起,胡璉指揮的著名的石牌戰役,被譽為東方的「斯大林格勒戰役」,阻擊了日寇滅亡中國的夢想,從而獲得國府青天白日勳章,贏得了「中國朱可夫」的美譽;湘西雪峰山會戰,胡璉的18軍

打垮了日軍的主力,迎來了抗戰的勝利。由於這累累戰功,胡璉成為民國軍事史上老幼皆知、名震華夏的奇才。

福建省主席進入發燒排行的影片

嚴家淦與美援運用委員會(1948-1963)

為了解決福建省主席 的問題,作者連俊杰 這樣論述:

嚴家淦的一生,可以說是中華民國戰後政治經濟發展史的縮影。嚴家淦在政府遷台初期歷任經濟部長、財政部長、台灣省政府主席、行政院經濟安定委員會副主任委員、行政院美援運用委員會主任委員、國軍退除役官兵就業輔導委員會主任委員、行政院政務委員、行政院長等政經要職。其間主導或參與各項重要財經政策的制定和執行,不僅使戰後台灣經濟由紊亂轉安定,由貧窮變富裕,更奠定往後經濟快速成長和長期發展的基礎。在任職財政部長並兼任美援會職務期間,合理、合法地向美方爭取、使用美援,並在後來的十九點財經改革中主持諸多重要的措施,最重要的舉措之一就是主辦中央銀行複業的相關業務,為後來臺灣的金融體制確定了大致的架構,在發展的過程中

也逐步夯實基礎,為後來臺灣經濟起飛、躍升亞洲四小龍之列,做出了很多貢獻。本文以嚴家淦與美援會之間的關聯為主題,闡釋嚴家淦進入美援會的過程,同時根據史料,介紹嚴家淦本人對於美援運用的想法,最後通過檔案史料的整理分析嚴家淦在直接爭取美援以及運用美援的過程中發揮了怎樣的作用;另外,嚴家淦在財政部部長任內如何配合美援會推行財經改革,尤其是當時財政部主辦的鼓勵儲蓄、建立中央銀行制度、改進預算制度並推行績效預算及統一匯率等措施,對中華民國後來能夠取得經濟建設豐碩成果所產生的影響。

故都的秋

為了解決福建省主席 的問題,作者郁達夫 這樣論述:

"秋天,無論在什麼地方的秋天,總是好的;可是啊,北國的秋,卻特別地來得清,來得靜,來得悲涼。"近百年前鬱達夫在《故都的秋》中為這北國之秋沉迷輾轉。 本書以這篇聲名遠播的文章為根基,收錄了《給一位文學青年的公開狀》《懷魯迅》《志摩在回憶裡》等*廣為人知的經典散文名篇,同時精選了《歸航》《飲食男女在福州》《日本的文化生活》《回憶魯迅》等之前少見的作品編輯成書,共26篇。 作為一代人小學時聽過的民國文學家中的代表人物。鬱達夫就像你身邊那位熱心的學長、真誠的同事,看似大大咧咧,實際上卻是敏感憂鬱。每篇散文,讀完*多不過十幾分鐘,卻如電影一般,呈現了鬱達夫自身從文學青年到真誠中年的一生……鬱達夫的

散文沒有刻意的感時傷懷,也不渲染人生苦難,而是專注展現自身的細膩變化,文風真實,正是因為真實而瀟灑,所以盡顯可信。所有文學青年的心路歷程,人生軌跡,一百年前的鬱達夫早就以自身寫盡,因為人人皆可以從他作品中,發現自己的模樣。 《故都的秋》 1926年6月,鬱達夫之子龍兒在北京病逝,1934年8月,鬱達夫從杭州經青島去北平(今北京),再次飽嘗了故都的"秋味"。 《給一位文學青年的公開狀》 1923年夏季來京的沈從文曾寫信給鬱達夫等作家尋求幫助。幾位收到信的作家裡,小說家鬱達夫給了沈從文回應。這回應,是親自看望了沈從文,為他買了一頓飯,送下一條冬天不可缺少的圍巾,還有一篇表達無限激憤的文章。

《飲食男女在福州》 1936年鬱達夫應當時國民政府福建省主席陳儀之邀出任福建省參議兼公報室主任,初次來到福州的鬱達夫,在這向來被認為開化較遲之地,感受到了一股蓬勃的新氣象。 《回憶魯迅》 1936年魯迅病逝,兩年後,客居南洋的鬱達夫紀錄下與魯迅交往的點點滴滴,這些事,讓我們看到了一個更真實的魯迅,身為一個朋友的魯迅。 郁達夫 (1896-1945),原名郁文,字達夫,浙江富陽人。中國現代著名小說家、散文家、詩人,代表作有《春風沉醉的晚上》《沉淪》《懷魯迅》等。諾貝爾文學獎得主大江健三郎評價其為"亞洲現代主義文學的先驅"。 1913年,赴日留學,初學醫,後改學文科。 1

921年,與郭沫若等日本留學生組創文學團體"創造社",同年出版中國現代文學史上第一部白話短篇小說集《沉淪》。 1945年,於蘇門答臘島被日本憲兵殺害,後被追認為革命烈士。 主要作品集: 《故都的秋》《沉淪》《蔦蘿集》《文藝論集》《文學概說》《孤獨者的愁哀》 《在寒風裡》《達夫自選集》《屐痕處處》 《達夫日記集》《達夫散文集》 都的秋 飲食男女在福州 日本的文化生活 北平的四季 上海的茶樓 釣台的春晝 小春天氣 江南的冬景 蘇州煙雨記 給一位文學青年的公開狀 歸航 海上通信 還鄉記 打聽詩人的消息 零餘者 一個人在途上 懷魯迅 志摩在回憶裡 給沫若 送仿吾的行 北國的微音

揚州舊夢寄語堂 與悲鴻的再遇 劉海粟教授 敬悼許地山先生 回憶魯迅 編者後記

展示「統治時間」:日據時代「始政週年記念博覽會」的治理技術

為了解決福建省主席 的問題,作者馮瓊瑩 這樣論述:

「展覽會」是伴隨著日本殖民權力進入殖民地台灣後才引入的「現代新事物」,它一開始是在「殖民地經營」的經濟效應上,承襲著其在殖民母國日本內地既有的「殖產興業」(振興產業)功能,在殖民地台灣初展樣貌。同時,也因為台灣是日本第一個海外殖民地,「展覽會」也具有「展示統治成果」的政治象徵意義。然而,我注意到,並行於這樣一條「展示活動」的發展軸線之外,日本殖民者在殖民地台灣,也積極經營了另一個(對於殖民地台灣來說也是)「新事物」的歷史軸線:「日本在台始政週年記念日活動」,也就是,在日據時代五十一年的歲月中,每年的6月17日,日本殖民者都會在這個固定的時間點上,反覆進行一個「時間標記」的實踐工作。而殖民者這

一系列的「始政週年記念日」實踐活動也成功地在殖民地台灣塑造了這樣一個時間結構:「統治時間」,成為一個提供殖民者自身(甚至是被殖民的台灣人民)的參考時間框架,這套時間遂構成了一個結構(structure),這個時間結構是能夠被用來指認(define)那些被評估相異之處(differences)的時間點(points),也就是能夠指認這些時間點上殖民地台灣「變動的狀態」。「始政週年記念日」因其本身具有濃厚的「殖民統治」政治意涵,在殖民地台灣社會往往遭遇到強烈的抵抗,或是殖民地台灣人消極無聲的對待。然而,我們注意到,隨著日本在台統治力的蔓延與穩固,其舉辦「始政週年記念日」的相關活動規模也越益盛大,其

所涉及的對象也更為多元,甚至也包含越來越多的「被殖民的台灣人」。而日本於1905年「第十回始政記念日」當天在台灣所開始發行的一系列「台湾総督府始政記念絵葉書」(明信片),提供了一個在殖民地台灣「對外開放」的可能,雖然,在前幾場的「始政記念日」活動上,也能看台灣人的身影,然而,卻是「少數」而「有限制」的才得以出席的台灣人。也就是,在初期的「始政記念日活動」中能受邀參與的「殖民地台灣人」是有一種「參與限制」,需越過了某一種「門檻」限制(如:舉辦者(日本殖民者)的邀請),才能進入、得以參與。然而,這一套「始政週年紀念風景繪葉書」的發行,讓殖民地台灣人每個人都可以去排隊搶購的自由,可以說是打破先前幾場

此類始政週年活動中某一種「參與者」的「限制」。因而,藉由探查日本在台「始政週年記念日」實踐活動的歷史發展,我們可以看到,日本這套經營「統治時間」的時間方式,隨著其統治力在台的日益鞏固,而歷經了一個不斷(在殖民地台灣社會)「對外開放」的歷史發展過程。從殖民初始的時間「標示」,到諸如「明信片」等一類的對外「展示」,這些看似「宣揚」的背後,卻也顯示著,殖民者不僅是讓自身,包括日本所亟欲擠身為其一的其他殖民列強、外國人、甚至是「被殖民者台灣人」,都能以這套「統治時間」來「認識」日本殖民下的台灣。而「始政週年記念展覽會會」也就是在此意義下在殖民地台灣社會現身,成為「始政週年記念」實踐活動的一環,作為一個

展示/再現這套「統治時間」的技術。至此,我們便看到「展覽會」在台灣殖民歷史舞台上,所展露的另一個面貌。也因為本研究將這場博覽會放置於這樣的歷史「定位」中,我的討論跳脫了以往研究中對於這場展覽會因以「始政紀念」為名而極具「歷史回顧」性展示的「政治象徵意涵」的解讀,我注意到,以往的討論多將焦點鎖定在這單場的「始政四十週年記念台灣博覽會」中那個強烈被殖民者所凸顯的「殖民地台灣進步」之意象上,因而對於殖民者運用展示機制以及其周邊實踐活動展示這種「歷史時間」,其背後之「動機」與「邏輯」,也往往只能被「限制在」將其解讀為殖民者展現其「殖民優越感」的意識型態之上,反而看不到這當中日本殖民者那套相對應的「政治

理性」,以及其又是如何運用「展覽會」這樣新式的「文化資源」來實踐這套政治理性:展示這套「統治時間」。因而,我認為唯有把「始政週年記念展覽會」放置於「日本在台始政週年記念活動」的歷史脈絡中來理解,才能讓我們得以認清日本殖民權力中最細微、隱晦的部分,才不會讓它從我們批判的目光下狡詰地逃脫成功。因此,我藉由將這一系列「始政週年記念展覽會」重新賦予歷史定位,重新去理解「始政週年記念博覽會」與日本殖民統治的關係,並進一步釐清日本殖民權力在台灣運作的軌跡。

福建省主席的網路口碑排行榜

-

#1.解散台灣省政府與福建省政府的組織預算與人員編制- 提點子

民進黨立委李俊俋受訪表示,他贊成預算歸零,但終極解決辦法還是修憲將其廢除;兼任台灣省政府主席的行政院政務委員吳澤成表示,行政院已針對省府的「去任務化」進行處理, ... 於 join.gov.tw -

#2.第二章、陳儀主台前的背景

值得留意的還有,陳儀聘請郁達夫當福建省政府參議,負責掌管經濟政策,因 ... 年春,陳儀就任福建省主席,1935 年率團參加日本殖民當局舉辦的「台灣始. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#3.田向利当选四川省政协主席 - 新华网

9 小時前 — 田向利当选四川省政协主席---政协四川省第十二届委员会第五次会议1月20日选举田向利(女)为省政协主席。 於 www.news.cn -

#4.台盟福建省十届十次全委会在福州召开 - 人民政协报

会议传达学习中共十九届六中全会、中共福建省第十一次代表大会和台盟十届 ... 台盟中央副主席、台盟福建省委会主委郑建闽出席会议并作台盟福建省第十 ... 於 www.rmzxb.com.cn -

#5.主張廢省卻兼任福建省主席張景森:對我來說非常虐待 - Inplay ...

立法院內政委員會今(24)日審查明年度台灣省政府及省諮議會、福建省政府預算,昔日主張廢省、今天卻兼任福建省主席的行政院政務委員張景森,在接受綠委質詢時不改語出 ... 於 www.performancemanagementreview.org -

#6.福建省政府編制表

福建省 政府編制表. 職稱, 官等, 職等, 員額, 備考. 主席, (一), 由其他特任人員兼任,並為委員。 委員, (八). 秘書長, 簡任, 第十三職等, 一, 本職稱之官等職等暫 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#7.梁建勇当选福建省总工会主席 - 新浪新闻

福建省 总工会十三届十次全委会议2月23日在福州召开。大会经过民主选举,省人大常委会党组副书记、副主任梁建勇当选为福建省总工会主席。 於 news.sina.com.cn -

#8.張景森兼任福建省政府省主席- 獨立評論在天下 - Facebook

張景森兼任福建省政府省主席,他對虛級化的組織有什麼規劃?】 張景森說,他一直思考虛級化後的省府定位問題,頗有新官上任勇於任事的新氣象,殊不知,福建省政府的 ... 於 es-la.facebook.com -

#9.蔡政府解散福建省政府將自食惡果?

省主席目前由行政院政務委員主委張景森兼任,另有員工、技工、駕駛、工友等31人。 福建省政府演變史. 打開福建省政府的官方網站,在簡介處看到它的 ... 於 www.cpfcnews.tw -

#10.历任福建省长你能说出几个?他们背后的故事更惊人!

01张鼎丞1949 8-1954 10客家山乡跃出千里马福建是起点也是归宿福建省首任省委书记兼省政府主席(省长),张鼎丞是土生土长的福建人(龙岩永定), ... 於 www.wwdoa.com -

#11.徐姗娜当选福建省妇联主席 - 东南网

徐姗娜当选福建省妇联主席 ... 19日,省妇联十二届四次执委(扩大)会议在福州召开,省委常委周联清出席会议并讲话。省人大常委会副主任、省妇联主席吴洪芹 ... 於 fjnews.fjsen.com -

#12.停派省主席福建省政府更虛了 - 人間福報

象徵中華民國除了台灣省以外,還有一個「福建省」的福建省政府,在這一波內閣改組中,福建省主席、省政委員都被新內閣悄悄地「停派」,使得原已「虛級化」的福建省政府 ... 於 www.merit-times.com -

#13.福建省政府暫行組織規程 - 全國法規資料庫

福建省 政府(以下簡稱本府) 之組織,於省縣自治法律制定前,暫依本規程之規定。 ... 本府主席因故不能執行職務時,由秘書長暫行代理其職務,並報行政院核備。 於 law.moj.gov.tw -

#14.九三学社龙岩市第五次代表大会召开 - 中共福建省委统战部

1月12日上午,九三学社龙岩市第五次代表大会召开,九三学社福建省委副主委马祥庆,市人大常委会副主任钟勇强,市政府副市长简洪坤,市政协副主席 ... 於 www.fjtzb.gov.cn -

#15.我校召开国家自然科学基金项目与福建省科学技术奖申报辅导会

1月16日上午,2022年度国家自然科学基金项目与2021年度福建省科学技术奖 ... 任中国计算机学会A类国际会议CVPR和ACM Multimedia领域主席、中国图象 ... 於 www.qztc.edu.cn -

#16.福建省主席 - Mobile01

福建省主席 - 第20任张景森2016年5月20日–2018年12月31日以行政院政务委员兼任省主席(台灣新聞第1頁) 於 www.mobile01.com -

#17.榮服處長拜會前福建省主席顏忠誠 - 金門縣政府

金門縣榮服處處長游文勇日前拜會陸軍中將退役、前福建省主席顏忠誠,代表輔導會大鵬主委向顏主席請益問安,祝福身體健康、平安如意。 顏前主席對游處長的來訪十分 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#18.“福建省政府主席”今日交接陳景峻上任(圖)

資料圖:陳景峻. 台灣網11月28日消息據臺“中央社”報道,臺當局“行政院”今天舉行“福建省政府主席”交接典禮,代理主席楊誠璽將印信交給新任主席陳景峻。 於 big5.taiwan.cn -

#19.福建省政府(国民党败退台湾时迁出的原下属机构) - 百度百科

民国22年(1933年)11月22日,抗日反蒋的中华共和国人民革命政府(亦称福建人民革命政府)在福州成立,李济深任主席。不久,在蒋介石军队的围攻下即告解体。国民党福建省 ... 於 baike.baidu.com -

#20.金門建設福建省主席允協助| 地方| 中央社CNA

(中央社記者陳守國金門縣15日電)福建省主席鄧振中今天視察金門縣政府,並與縣長李沃士及縣府團隊座談,他說,縣府提出縣政問題,他會注意並協助 ... 於 www.cna.com.tw -

#21.揭秘台湾“福建省政府”:共30余人位于金门(图) - 凤凰网

而首任台湾长官公署的长官陈仪,便在1934年当过7年“福建省主席”,后来第7任由陆军上将胡琏接掌,并因实施战地政务而交棒给将领戴仲玉,戴仲玉在台湾当了37 ... 於 news.ifeng.com -

#22.古文物國民黨福建省主席罕見林森青芝老人遺墨十六開 - 露天拍賣

你在找的古文物國民黨福建省主席罕見林森青芝老人遺墨十六開,精裝本一冊露天155358 出版1966 就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#23.十二屆福建省政協第五十次主席會議召開

14日,福建省政協主席崔玉英主持召開十二屆省政協第五十次主席會議。省政協副主席張兆民、杜源生、薛衛民、王光遠、阮詩瑋、許維澤、林鐘樂, ... 於 fj.people.com.cn -

#24.薛琦兼任福建省主席- 政治- 中央社 - 中時新聞網

行政院長江宜樺今天核定,福建省主席職務由政務委員薛琦兼任,蒙藏委員會委員長由主任秘書陳明仁代理。兼任蒙藏委員會委員長及福建省政府主席的政務 ... 於 www.chinatimes.com -

#25.「福建省政府史料展示」揭牌末代省主席張景森:兩岸歷史的聯結

「中華民國福建省政府史料展示」設於金門縣金城鎮「金馬聯合服務中心」1樓大廳,揭牌儀式由曾任「福建省政府」最後1任主席的張景森跨海主持,金門縣政府 ... 於 news.ltn.com.tw -

#26.台当局新任“福建省主席”正式上任 - 台海网

台“行政院”二十八日举行“福建省主席”交接典礼,“行政院长”张俊雄(中)监交,代理主席杨诚玺(左)将印信交给新任主席陈景峻(右)。(中央社图). 於 www.taihainet.com -

#27.福建省政府主席 - NiNa.Az

福建省政府主席中華民國福建省最高行政首長语言监视编辑通常簡稱為福建省主席內部簡稱省府主席是中華民國福建省最高行政首長同時為福建省政府的主官由 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#28.前福建省主席薛承泰母喪禮馬英九總統致祭 - 蕃新聞

大成報記者于郁金/臺北報導】前福建省主席薛承泰母親翁福蔭老夫人病逝,6月13日在臺北市第二殯儀館舉行告別式,總統馬英九與兼任國民黨主席的新北市長 ... 於 n.yam.com -

#29.就怕弄假成真 虛級化的福建省政府想怎樣? - 獨立評論

隨著政權輪替,福建省政府又換省主席了,新主席由行政院政務委員張景森兼任。其實,自1998年台灣省政府、福建省政府虛級化後,兩個省府均已成為行政院 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#30.福建省主席薛承泰參訪東引慰問低收入戶 - 馬祖資訊網

柳雨光的家人表示,目前他人在花蓮玉里療養,期盼政府給予協助行政院政務委員兼福建省主席薛承泰昨天在縣長楊綏生、縣府民政局課長曹宏宇、勞委會副主委 ... 於 www.matsu.idv.tw -

#31.影音/鄧振中接任兼福建省主席首度馬祖行2014/04/16 - YouTube

影音/鄧振中接任兼福建省主席首度馬祖行2014/04/16. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. 於 www.youtube.com -

#32.很多人年輕人不知道金門是「福建省」 不是臺灣省

一般年輕的學員幾乎沒有聽過,一臉茫然及不相信,他們都以為金門就是臺灣管的,從未想過怎麼會跑出一個福建省!這真是一件可笑與政治選舉炒作下的知識盲! 於 news.housefun.com.tw -

#33.福建省政府

2017年1月3日(民國106年),行政院訂定之《行政院金馬聯合服務中心設置要點》生效。2017年2月18日,行政院金馬聯合服務中心掛牌,並由省主席兼任中心主任,省政府秘書長 ... 於 www.wikiwand.com -

#34.1935年福建省主席陳儀率團來臺考察– 教育篇 - 台灣回憶探險團

但在中華民國染指臺灣前的1935年,福建省主席陳儀率團來臺各地考察,回國後寫成《臺灣考察報告》,在沒有對臺愚民統治需求下記述的日治臺灣,和據臺後 ... 於 www.twmemory.org -

#35.政协甘肃省十二届44次主席会议召开

省政协副主席陈青、德哇仓、马文云、王锐、郭承录、康国玺、尚勋武、贠建民、郭天康、霍卫平及省政协秘书长王建太出席会议。省政协党组成员袁占亭列席会议 ... 於 www.gansu.gov.cn -

#36.内控措施完善,公司的股权投资和理财投资风险可控_董秘互动

17 小時前 — ... 福建省服装服饰行业协会永久名誉会长,泉州商会副会长亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席;曾任福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼实业 ... 於 stock.stockstar.com -

#37.十二届省政协各专门委员会2021年工作亮点回顾 - 福州新闻

福建省 政协充分发挥专门委员会在政协工作中的基础性作用,持续推进专门委员会工作制度化、规范化、程序化。十二届省政协第四十六次主席会议审议 ... 於 news.fznews.com.cn -

#38.福建省政府(國民黨敗退台灣時遷出的原下屬機構) - 中文百科全書

民國22年(1933年)11月22日,抗日反蔣的中華共和國人民革命政府(亦稱福建人民革命政府)在福州成立,李濟深任主席。不久,在蔣介石軍隊的圍攻下即告解體。國民黨福建省 ... 於 www.newton.com.tw -

#39.習近平在福建考察時強調在服務和融入新發展格局上展現更大 ...

仲春時節,八閩大地一派勃勃生機。3月22日至25日,習近平在福建省委 ... 3月22日至25日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在福建考察。 於 www.mod.gov.cn -

#40.訪問福建省政府訪問泰國

福建省 政府訪問泰國、越南等閩籍僑社(胞)活動 ... 本府主席於訪問期間適時宣導政府施政計畫及家鄉重大建設發展情形如金門大橋及醫療大樓之興建等等,積極鼓勵鄉僑返鄉 ... 於 report.nat.gov.tw -

#41.臺灣省諮議會、福建省政府106 年度單位預算評估報告目錄

綜上,臺灣省政府、福建省政府與臺灣省諮議會已非屬地方. 自治機關或民意機關,而係行政院之派出機關,由政務委員兼任. 省政府主席與諮議長月支特別費之標準,卻與行政 ... 於 www.ly.gov.tw -

#42.福建省政府[國民黨敗退台灣時遷出的原下屬機構] - 中文百科知識

福建省 政府是中華民國國民政府時期福建省的最高行政機關,成立於1927年5 ... 抗日反蔣的中華共和國人民革命政府(亦稱福建人民革命政府)在福州成立,李濟深任主席。 於 www.easyatm.com.tw -

#43.三茶统筹”以茶文化引领中国茶产业高质量发展 - 福建农林大学

... 博士、福建农林大学教授、博士生导师,现任福建省政协民族和宗教委员会分党组书记、福建省政协民族和宗教委员会主任、福建省科学技术协会副主席。 於 www.fafu.edu.cn -

#44.省政府年花1億挨批張景森:福建省主席願換人做

台灣省政府、省諮議會、還有福建省政府主席來到立法院備詢,提出預算計畫。民進黨立委張宏陸質疑,不是早在1997年,就已經凍省了嗎? 於 www.ftvnews.com.tw -

#45.20131106裁撤福建省政府思考金馬新定位- 金門觀察筆記

向來不為公共關注的福建省政府,在徹底虛級化並成為行政院派出機關15年後 ... 羅瑩雪、薛琦擔任福建省主席,這三位省主席的共同特質是均非金馬出身, ... 於 blog.udn.com -

#46.福建省僑商聯合會成立吳啟發榮膺首屆副會長

福建省 僑商聯合會成立大會在福建大劇院隆重召開,中國僑聯主席林軍,福建省委副書記陳文清,副省長陳榮凱,省政協副主席張燮飛,省政協副主席、省委統戰部部長雷春美與500 ... 於 www.ffcccii.org -

#47.福建省委常委会召开会议_ 新闻宣传

省委副书记、代省长赵龙,省政协主席崔玉英,省部级党员负责同志参加学习。 会议指出——. 习近平总书记在研讨班上的重要讲话,深刻阐述了推进马克思 ... 於 wjw.fujian.gov.cn -

#48.台灣省政府2019年也將「預算歸零」 - 關鍵評論網

其中,台灣省政府已於今年7月停止業務,而福建省政府將於明(31)日辦理 ... 的名銜仍存在,因此還是會有省主席,由政務委員兼任,而台灣省諮議會,也 ... 於 www.thenewslens.com -

#49.西泠印社集中展示“闽海印风”_福建- 金石 - 搜狐网

中新网福州1月18日电(记者刘可耕)由福建省文联、西泠印社主办的“闽海印风——西泠印社福建籍社员成果展”,17日在福建省海峡民间艺术馆开幕。 中国文联副主席 ... 於 www.sohu.com -

#50.金門日報全球資訊網-張景森就任福建省主席

新任福建省主席由行政院政務委員張景森接任,並於二十三日上午在行政院大禮堂由行政院新任閣揆林全主持,完成交接儀式,新任省主席張景森正式走馬上任。 於 210.69.114.126 -

#51.總統接見台、高市長、台灣省及福建省主席

br />中華民國八十九年五月廿四日<br /><br /> 陳總統水扁先生今上午接見台北市長馬英九、高雄市長謝長廷、台灣省主席張博雅及福建省主席顏忠誠,聽取他... 於 www.president.gov.tw -

#52.林文斌任福建省副省长 - 网易

林文斌任福建省副省长,林文斌,福建省,福建省人民政府,厅长,副主任. ... 浙江省政协十二届五次会议选举主席、副主席、常务委员名单. 於 www.163.com -

#53.福建省主席台灣在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

中華民國福建省主席- 维基百科,自由的百科全书福建省主席為中華民國福建省名義上設置的最高行政首長,2007年後為行政院政務官名兼任的職位,至2018年後不再派任,省 ... 於 fitnesssource1.com -

#54.福建省總工會由高清平副主席率領蒞台參訪_交流活動

本會友會福建省總工會幹部一行10人,由高清平(福建省總工會副主席)團長率領,於3月7日來台訪問暨兩岸工會事務座談會8天。福建省總工會諸位嘉賓跨海來訪,帶來溫暖的 ... 於 www.tpfl.org.tw -

#55.福建省主席 - 風傳媒

撤銷「福建省政府」是要搞台獨嗎?兩岸關係專家林中斌:這個單位就像盲腸,割掉又怎樣2019-01-04 14:57:16主張廢省卻兼任福建省主席張景森:對我來說非常 ... 於 www.storm.mg -

#56.福建省連城縣主席林家龍拜訪

福建省 連城縣政協主席林家龍一行,12月17日11時到新竹縣政府拜會縣長邱鏡淳,連城擁有「中國客家美食名城」的美名,迄今有保存良好的姑田游大龍,羅坊走古事等客家風俗 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#57.福建省政府主席交接|內政 - 僑務電子報

福建省 政府1日在台北的蒙藏委員會舉行省主席交接典禮,由政務委員林政則監交,原任主席陳士魁交接給新任主席羅瑩雪。 於 ocacnews.net -

#58.福建省(中華民國)

簡稱, 閩. 設立年份, 1912年. 區劃, 2縣. 地方語言, 閩南語泉州話金門話、閩東語福州話馬祖話、莆仙語莆田話烏坵話. 政府. – 政府主席, 首任:楊樹莊 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#59.致福建省主席陳儀函電彙輯 - Google Books

Title, 致福建省主席陳儀函電彙輯. Author, 陳嘉庚. Published, 1940. Original from, the University of Michigan. Digitized, Oct 24, 2007. Length, 8 pages. 於 books.google.com -

#60.尹力在省委人才工作会议上强调努力打造人才荟萃的东南高地

... 引进、用好人才,努力把福建打造成为人才荟萃的东南高地,让人才成就福建、让福建成就人才。省委副书记、代省长赵龙主持。省政协主席崔玉英出席。 於 2020.xmtv.cn -

#61.[新聞] 台灣的「福建省政府」在幹嘛?年編9000萬- Gossiping板

錢請駐衛警維護安全。 報導指出,福建省政府管轄範圍為金門、馬祖,省主席是由國發會主委杜紫軍兼任 ... 於 disp.cc -

#62.福建、台灣省政府、省諮議會賴清德:明年7月起預算歸零

行政院發言人徐國勇說明,雖然2019年起省級業務將全部歸零,但憲法規定省級機關不能廢除,因此仍會設省主席跟省諮議會長,省主席盡量由政委兼任,不另 ... 於 www.upmedia.mg -

#63.伯公福建省政府主席兼第一任金門防衛司令官巡視金門留念[A03]

伯公福建省政府主席兼第一任金門防衛司令官巡視金門留念[A03] · 詳細資料 · 相關藏品. 於 openmuseum.tw -

#64.【更新】為福建省政府辯護省主席張景森:對我是虐待 - 蘋果日報

更新:黃昭順質詢) 立法院內政委員會今審查台灣省政府、台灣省諮議會及福建省政府2017年度預算,身兼福建省政府主席的政務委員張景森也到立院備詢。 於 tw.appledaily.com -

#65.福建省政府主席- 维基百科,自由的百科全书

福建省政府主席(通常簡稱為福建省主席、內部簡稱省府主席)是中華民國福建省最高行政首長,同時為福建省政府的主官,由行政院院長提請中華民國總統任命,負責掌理省 ... 於 zh.wikipedia.org -

#66.兼福建省主席羅瑩雪僅54天[Yahoo 新聞]

(中央社記者陳守國金門23日電)行政院今天宣布兼任福建省主席的政務委員羅瑩雪接掌法務部,她擔任福建省主席只有54天,是任期最短的省主席。 羅瑩雪8月1 ... 於 ssbrosbrawll.pixnet.net -

#67.政院:陳士魁改調政委兼福建省主席| 政治 - 新頭殼Newtalk

行政院今(1)晚發佈新聞指出,由於行政院政務委員兼任福建省主席薛承泰借調期滿,返校任教,原政務委員兼任福建省主席將由現任秘書長陳士魁接任; ... 於 newtalk.tw -

#68.【中華民國憲法裡的鬼故事】福建省政府是台灣的!我們窮得 ...

許璋瑤表示,省府家大業大,不是沒有業務可以辦,且省府是歷史建築,維護的業務還是存在。他去年接任主席後,人員遇缺不補,經費撙節1000多萬元,未來會 ... 於 buzzorange.com -

#69.任期最短的省主席! 羅瑩雪任福建省主席僅54天- 政治 - ETtoday

行政院於23日宣布,法務部部長曾勇夫日前請辭獲准,原部長一職由現任行政院政務委員羅瑩雪接任。羅瑩雪在8月1日時曾擔任福建省主席,不過到目前為止, ... 於 www.ettoday.net -

#70.叫狗狗不理on Twitter: "福建省主席?這是啥鬼職位呀?不如再 ...

Conversation. 叫狗狗不理. @hazywelkin. 福建省主席?這是啥鬼職位呀?不如再設一個國家總書記來自爽算了! #腦殘沒藥醫. Image. 10:41 PM · Feb 3, 2013·Camera on iOS. 於 twitter.com -

#71.第十五届小康电视节目工程暨“新时代小康纪实影像征集典藏 ...

中共福建省委常委、宣传部部长张彦,中国电视艺术家协会主席胡占凡,中国电视艺术家协会分党组书记、驻会副主席、秘书长范宗钗,国家广播电视总局宣传 ... 於 nrra.gov.cn -

#72.兼福建省主席陳景峻抵馬祖訪視| 大紀元

兼任福建省主席的行政院秘書長陳景峻,今天中午在金門縣長李炷烽陪同下,率多位中央及省府官員抵馬視察。對於陳景峻的到訪,連江縣政府除了以「高規格」 ... 於 www.epochtimes.com -

#73.福建省歷任省委書記、省長

择城网为您提供全国各省市自治区及地级市历届省委书记、省长、市委书记、市长名单。 ... 福建省歷任省委書記, 福建省歷任省長 ... 1954.10 - 1955.02, 葉飛(代主席). 於 www.hotelaah.com -

#74.福建省政府主席 - 時事百科

福建省政府主席(通常簡稱為福建省主席、內部簡稱省府主席)是中華民國福建省最高行政首長,同時為福建省政府的主官,由行政院院長提請中華民國總統任命,負責掌理省 ... 於 w.holyfree.net -

#75.农工党泉州市第十五次代表大会召开

农工党福建省委会专职副主委杨琳来泉祝贺并指导工作。中共泉州市委常委、宣传部部长、统战部部长陈辉宗,泉州市人大常委会副主任赖清正,泉州市政府副 ... 於 www.ngd.org.cn -

#76.主張廢省卻兼任福建省主席,張景森: 對我來說非常虐待

立法院內政委員會今(24)日審查明年度台灣省政府及省諮議會、福建省政府預算,昔日主張廢省、今天卻兼任福建省主席的行政院政務委員張景森,... 於 tw.news.yahoo.com -

#77.福建省政协主席、副主席名单+简历 - 地方经济

福建省 政协主席、副主席名单+简历. 2020-02-27 13:04 来源:经济日报-中国经济网. 主席崔玉英简历 · 副主席张兆民简历 · 副主席杜源生简历. 於 district.ce.cn -

#78.福建省政府組織規程(民國98年) - 维基文库,自由的图书馆

第三條本府置委員九人,組成本府委員會議,行使職權,其中一人為主席,由其他特任人員兼任,綜理省政業務,其餘委員為無給職,均由行政院院長提請總統任命 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#79.陈平华的家国情怀:慈善没有终点,只有永远| 封面人物 - 福建

陈平华香港锦艺集团董事局主席助理河南省福建商会执行秘书长河南省闽商慈善基金会理事长做过知青,待过电台,当过老师,在团区委、工商局任过职, ... 於 www.fj.chinanews.com.cn -

#80.福建省— Google 藝術與文化

福建省 ,簡稱「閩」,為中華民國已虛級化的省份,目前實際管轄有金門縣與連江縣,緣此其常被稱為「金馬地區」。 於 artsandculture.google.com -

#81.精彩向未来——福建省政协“推动全省民营经济转型升级”专题 ...

但随着省政协主席崔玉英带着调研组的到来,不但协调解决了企业实际面临的资金链紧张、交货困难等难题,还回应了一线工人的个人诉求,极大鼓舞我们全力以赴 ... 於 www.cppcc.gov.cn -

#82.新任主席羅瑩雪交接典禮,由行政院政務委員林政則監交

今(1)日上午8時30分,福建省政府原主席陳士魁、新任主席羅瑩雪交接典禮,在蒙藏委員會舉行,由行政院政務委員林政則監交。出席觀禮的貴賓齊聚一堂, ... 於 news.tnn.tw -

#83.林文斌任福建省副省长- 人事任免- 环球人物网-有温度的人物网站

2022年1月20日,福建省十三届人大常委会第三十一次会议闭幕。会议表决通过了有关人事事项。 於 www.globalpeople.com.cn -

#84.政委鄧振中兼任福建省主席縣長楊綏生拜 - 馬祖-連江縣政府 ...

縣長楊綏生20日赴台出席財政部103年民間參與公共建設招商大會後,前往行政院拜會新任政務委員兼福建省政府主席鄧振中。 兼任福建省主席鄧振中將於25日在行政院交接儀式。 於 www.matsu.gov.tw -

#85.福建省(中華民國) - 自由的百科全书

福建省 政府去任務化後已經無任何行政組織或實體辦公場所,實質上解散,僅保留省府名稱和省主席職稱。 由於金門西距廈門島不到10公里,而東距臺灣島則有277公里。 於 koneksi-aman.com -

#86.阻大陸海漂垃圾張景森建議金烈大橋架「攔污索」 - 新唐人亞太 ...

身兼任福建省主席的行政院政務委員張景森今(11)日專程赴金門。他建議,浯江溪口可架設觀景木棧道,雄獅堡至建功嶼可架設空中纜車,增加觀光亮點; ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#87.福建省主席傳民進黨力薦陳再福 - Tvbs新聞

金門地方最近傳出,因為319槍擊案失職下台的前總統府侍衛長陳再福,在民進黨人士的主動安排下,可能接任年薪將近280萬的福建省主席,不過陳再福方面 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#88.福建现任和历任省委书记、省长名单,哪些进入正国级干部

福建省 现任省委书记:尹力福建省现任省长:王宁同志最新人事调整:2020 ... 级干部,第十六届、十七届中央政治局常委,第十届、十一届全国政协主席。 於 www.80596.com -

#89.中華民國福建省政府|史料展示logo

16年1月3日,國民政府設立福建省臨時政治會議,作為福建最高統治機關,蔣中正兼任臨時政治會議主席,因蔣未能到職,而由何應欽代理主席。臨時政治會議採取委員制,委員有 ... 於 fkpghistory.ey.gov.tw -

#90.行政院院長蕭萬長出席福建省主席顏忠誠宣誓典禮 - 放眼看臺灣 ...

本影片為行政院院長蕭萬長出席福建省主席顏忠誠宣誓典禮。該典禮於行政院接待室舉行,蕭萬長院長為宣誓典禮監事人,觀禮人員包含行政院副院長劉兆玄等官員。顏忠誠主席 ... 於 visiontaiwan.info -

#91.崔玉英当选福建省政协主席 - 新华网

崔玉英当选福建省政协主席---政协福建省第十二届委员会第一次全体会议1月29日选举崔玉英为省政协主席,王惠敏、魏克良、洪捷序、薛卫民、张兆民、 ... 於 www.xinhuanet.com -

#92.論述《中華民國福建省政府志》數則修訂意見 - 金門日報

筆者所要探討的問題,歸納起來有兩大項:一是上冊圖片選輯(第十五頁),列出「歷任福建省主席」的任期,其中第五、六、七任省主席的任期,實有討論的 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#93.你知道福建省政府嗎?年編九千萬吸血!

福建省 政府設在金門縣政府辦公,省主席是由國發會主委杜紫軍兼任,另有22名員工、9名技工、駕駛和工友。105年度的預算書中,福建省政府編列9300萬,其中有 ... 於 news.knowing.asia -

#94.福建省主席張景森:機關廢不掉力求業務轉型及精簡預算

兼任福建省主席的行政院政務委員張景森今(24)日首度到立法備詢時,遭到立委批評,福建省「無政可施,無公可辦」,預算卻年年編列9300萬元。 於 www.setn.com -

#95.福建省主席薛承泰:金馬扮兩岸要角| 台灣英文新聞 - Taiwan ...

(中央社記者倪國炎金門14日電)行政院政務委員兼新任福建省政府主席薛承泰今天首度訪視金門。他指出,省府雖虛級化,但不是「虛無化」,在兩岸關係發展 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#96.四川省政协十二届五次会议闭幕

省政协十二届五次会议闭幕. 彭清华黄强出席田向利当选为省政协主席. 甘霖尧斯丹杨丹当选为省政协副主席. 中国人民政治协商会议四川省第十二届委员会第 ... 於 sctcm.sc.gov.cn